Педагогические технологии.

В настоящее время человеческая культура (будь то наука, искусство, техника или коммуникация) «оглядывается» назад в попытке понять, что она собой представляет и куда движется.

Этой общей тенденции соответствуют процессы, происходящие в отечественной и зарубежной педагогической науке и практике. На сегодняшний день задача состоит в том, чтобы превратить школьное образовательное пространство из потенциально образовательного в подлинно саморазвивающуюся систему, основанную на самопроектировании и способствующую решению многообразных и сложных задач становления личности в культуре, т.е. такое образовательное пространство, в котором ребенок рассматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как самоизменяющийся субъект учения.

Создание же условий, при которых ученик является субъектом деятельности, т.е. становится активным участником образовательного процесса, возможно различными способами. Среди этих способов, как правило, выделяют три. И построены они, во-первых, на основе интереса к знаниям, во-вторых, на основе увлекательного способа изучения предмета и, в-третьих, на мотивации учения.

400 лет назад в Польше, Западной Белоруссии существовали братские школы. Учителя в этих школах считали, что только с помощью образования можно победить врага. А главное для них было – следование заповеди: «Прежде люби детей, а потом учи». На сегодняшний день эта заповедь также актуальна, только следуя ей можно добиться успеха. Гораздо позже Н.К. Крупская утверждала, что любая истина из уст ненавистного учителя – ненавистна. Педагог не воспитывает, не учит, а активизирует, стимулирует стремления, формирует мотивы учащегося к саморазвитию, изучает его активность, создает условия для самодвижения. Саморазвитие же личности зависит от степени творческой направленности образовательного процесса, который, обеспечивается учителем использованием современных развивающих педагогических технологий.

Технология I

«Развитие критического мышления через чтение и письмо».

Задача этой технологии – воспитание иного ученика, ученика, умеющего работать самостоятельно. Эту технологию можно широко применять при работе с текстом, когда обязательно предусмотрено чтение и письмо. Работу по этой технологии можно разбить на три этапа .

1-й этап – это «Вызов» (мотивация) . Учитель должен постараться вызвать интерес ученика. (Например начать с названия текста. О чем он? Заинтересовать ребенка.)

2-й этап – это «Осмысление», т.е. заинтересованный ребенок самостоятельно читает текст, пытаясь изобразить его схематично (тот же опорный сигнал по Шаталову или план, только развернутый на плоскости и минимизированный комментариями).

3-й этап – это «Рефлексия», т.е. переработка информации при обсуждении с одноклассниками; и здесь же может быть закрепление в виде пересказа устного или письменного.

Технология II

«Коллективно-взаимное обучение».

Применять эту технологию можно при изучении нового материала, расширении знаний по какой-либо теме, при повторении.

На таком уроке ребята могут работать, как в группах, так и индивидуально, самостоятельно. Если учитель предпочел первую форму работы, то каждая группа должна в конце урока выступить с выводами.

Каждый школьник в процессе коллективно-взаимного обучения участвует в обсуждении информации с партнерами. Кроме этого здесь действует принцип, установленный психологами: прочитанный материал усваивается на 20-30%, услышанный – 30-40%, а использованный на практике усваивается на 50-70%. Обмен информацией, идеями, собственным опытом, быстрое обсуждение почерпнутого из разных источников, выявление и обсуждение разногласий и расхождений, выход чувств и переживаний: все это создает именно те условия при которых:

- совершенствуются навыки по данному материалу;

- включается в работу память;

- каждый ученик чувствует себя более свободно;

- несмотря на то, что обучение коллективное, способ деятельности для каждого индивидуальный;

- формируется умение ребенка работать в коллективе. Это и есть преимущество этого способа обучения.

Технология III

«Модульное обучение».

Весь материал по какой-либо большой теме делится на отдельные блоки. Задания могут быть разного уровня, т.е. присутствует личностно-ориентированный подход в обучении. В каждом блоке обязательно должна содержаться проверочная работа.

Урок по модульной технологии можно построить, используя несколько форм работы. Например:

1-й этап урока – это диспут на заданную тему, который способствует развитию логического мышления; формирует умение задавать вопросы и отвечать на них. В основе диспута лежит научная полемика, а раз полемика - значит сотрудничество.

2-й этап урока – конспект-лекция. Т.е. учитель излагает новый материал в форме лекции, а учащиеся делают конспект, выписывают основные мысли, составляют схематическую модель излагаемого материала и т.д. и тому подобное. Эта работа помогает развивать самостоятельность и умение выбирать нужную информацию.

3-й этап урока – лекция с обратной связью, т.е. после 2 этапа учитель задает ряд вопросов по теме, а ответы учеников, которые они дают при помощи своих конспектов, позволяют понять, на сколько усвоен материал.

Технология IV

«Интегративный подход в обучении».

Известно, что профильный характер старшей ступени требует более глубокого, прагматичного характера обучения. Принцип междисциплинарной взаимосвязи, позволяющий обеспечить практическую направленность и индивидуализацию образования, является основным принципом интегративного обучения.

Практическое применение системы интегративного обучения показывает , что эта система:

- формирует и развивает познавательные интересы, творческие способности, общеучебные умения, навыки самообразования, позволяющие в дальнейшем адаптироваться к динамичным условиям образовательного пространства;

- обеспечивает развитие и формирование коммуникативной компетенции, а именно способности вести диалог в естественных ситуациях общения;

- способствует воспитанию бережного отношения к культурным ценностям не только своей страны, но и уважению к традициям и обычаям других народов;

- имеет профориентационный характер обучения, так как учащиеся могут сравнить, найти сходства, различия по изучаемым проблемам в разных областях, тем самым определяя область своих интересов.

При освоении интегративного курса необходимо обозначить предметно-содержательный аспект, а именно:

- минимум информативности, которая включает в себя теоретический и фактологический блоки знаний;

- языковой аспект: выражения теоретических знаний и лексико-грамматические средства выражения фактологических знаний;

- коммуникативный аспект: при помощи лексико-грамматических средств тематического словаря совершенствуется коммуникация с целью информирования своего собеседника-слушателя;

- познавательный характер интегративного курса, который предполагает широкое использование текстового материала, так как текст – источник приобретения знаний как теоретических, так и фактологических.

Таким образом интегративный курс предполагает перенос функций общения (познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной, этикетной), которыми ученик овладевает в рамках базового уровня одного предмета, на новое предметное содержание.

Технология V

«Технология работы с аудио- и видеоматериалами».

Основными задачами использования такой технологии на уроках являются:

- «погружение» учеников в мир конкретного фрагмента урока или самого урока;

- развитие у учеников таких когнитивных умений, как наблюдение, выбор, антиципация, выдвижение гипотез и т.д.;

- обучение анализу урока или фрагмента;

- обучение комментированию и критическому отношению к реализации задач урока или фрагмента.

Работа по данной технологии базируется на 3-х известных в методике этапах работы с аудио-, видеоматериалами:

1-й этап – работа до просмотра/прослушивания;

2-й этап – просмотр/прослушивание;

3-й этап – работа после просмотра/прослушивания.

Эта технология позволяет

- формировать у учеников чувство уверенности – «я тоже так могу»;

- «шлифовать» свои знания, навыки, умения;

- развивать у учеников навыки самостоятельной деятельности.

Очень полезно приобщать к проведению урока по этой технологии учеников, которые в будущем, возможно, станут учителями, т.к. это помогает развивать и прививать творческий подход к организации проведения урока; позволяет научить серьезному отношению к выполняемой работе; и, самое главное, помогает создавать у учеников ощущение нужности для школы.

Технология VI

«Здоровьесберегающие технологии».

Здоровьесберегающие технологии на уроках помогают сохранить и укрепить здоровье учащихся. Процесс обучения в школе требует от ребенка не только умения учиться. Он должен быть физически и психологически готов систематически выполнять школьные задания вне зависимости от собственного желания.

Понятие «Здоровьесберегающие технологии» - это ни что иное, как разнообразие приемов, форм и методов работы, потому что постоянная смена деятельности снимает, как физическую, так и психологическую нагрузку, а значит, защищает здоровье учащихся от нанесения потенциального вреда.

На уроках учитель должен максимально снизить негативное влияние нервно-физического напряжения, а для этого, «переключать» детей с одной деятельности на другую. Включать в уроки небольшой блок изученного материала, физминутку и музыкальную паузу. Все это дает дополнительную энергию, радостное настроение, появляется блеск в глазах детей. Знакомый материал – это определенные знания, умения и навыки, а они помогают достичь такой степени эмоционального благополучия, которая позволит детям полноценно «прожить» урок (на первом этапе урока). Второй этап урока, как правило, предполагает какую-то проверку, а это всегда стресс («вдруг, неправильно!»). Лучший способ быстро выйти из состояния стресса – физические упражнения, движение. В конце урока оставить время для музыкальной паузы - это превосходный способ снять напряжение, ведь хорошая музыка оказывает положительное влияние, как на физическое состояние, так и на психику.

Технология VII

«Метод проектов».

Всякий намеченный комплекс работ, необходимых для достижения некоторой цели, называют проектом.

Каждая отдельная работа, входящая в комплекс (проект), требует затраты определенного времени. Некоторые работы могут выполняться только в определенном порядке. Существуют работы, входящие в комплекс, которые могут выполняться независимо друг от друга, одновременно.

Метод проектов - обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно показать детям их собственную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни.

Суть метода проекта – стимулировать интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний.

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.

Различают следующие типы проектов: исследовательские, творческие, ролевые, игровые, ознакомительно-ориентированные проекты (информационные), практико-ориентированные (прикладные).

Как пример, проект по теме: "What are you going to be?"

Проблема: правильный выбор профессии.

Тип проекта:

Учебная цель: предоставить учащимся практику в разработке коммерческого предложения своей рабочей силы на иностранном языке.

Задачи проекта:

- Познакомиться с профессиями, сферой их деятельности;

- Изучить профессии родителей;

- Определить специфические профессии региона;

- Сделать выбор в пользу одной из профессий;

- Уметь аргументировать свою точку зрения;

- Обосновать необходимость и полезность выбранного вида деятельности для других;

- Уметь предложить свою специальность в коммерческих целях на иностранном языке;

- Планируемый результат: ученики разрабатывают план своего города через несколько лет, создают его проект и представляют как коммерческий продукт.

Материалы:

- фотографии,

- иллюстрации.

Время работы: 6 уроков.

Работа над проектом:

Урок № 1.

1. Знакомство и активизация лексики по теме «Профессии»:

а) название профессии;

б) место работы;

в) характеристика деятельности.

2. Активизация грамматических структур:

а) глагол to be с названием профессий, употребление неопределенного артикля;

б) предлоги места при указании места работы;

в) I think, аргументация своего мнения.

Урок № 2.

- Знакомство и активизация лексики, обозначающей профессиональные действия.

- Работа над выпуском брошюры “What do you know about these professions?"

Урок № 3

Обсуждение профессий родителей и выпуск газеты.

Урок № 4

Знакомство с профессиями, определяющими специфику:

Выпуск брошюры (название профессии, иллюстрации, описание профессиональных действий). Работа в группах со словарем, обмен информацией между группами.

Урок № 5.

1. Активизация грамматических структур:

I" m going to ...

I want to ...

That"s why ..., аргументация своего выбора.

2. Обсуждение и защита минипроекта "My future job".

Урок № 6.

Защита проекта "Our town in future".

Учащиеся, предлагая свою рабочую силу как – коммерческий продукт, создают свой город. Обсуждение другими учащимися данных предложений и выбор одного из предложенных заведений.

Дается оценка данному проекту.

1-й прием

Этот прием можно использовать в начале урока и/или в конце урока как обобщение. Данный прием называется «синквейн» – от французского слова «пять». «Синквейн» включает в себя пять строк, первая строка состоит из одного слова, а каждая последующая увеличивается на одно.

Например возьмем для обобщения тему «Зима» и в виде разминки по заданной теме составим «синквейн». Итак,

1-я строка – Зима. (Тема)

2-я строка – Сезон года. (Что это?)

3-я строка – Зима – суровая пора. (Какой сезон? Что свойственно?)

4-я строка – Держитесь люди, скоро лето! (Свои эмоции)

5-я строка – Готовь сани летом, телегу – зимой. (Пословица или цитата)

или тема «Безразличие»

1-я строка – Безразличие (Тема)

2-я строка – Опасная черта (Что это?)

3-я строка – Равнодушие всегда опасно. (Чем это выражено?)

4-я строка – Безразличие должно быть наказуемым. (Свое отношение, эмоции)

5-я строка – Безразличный друг хуже злейшего врага. (Цитата)

2-й прием

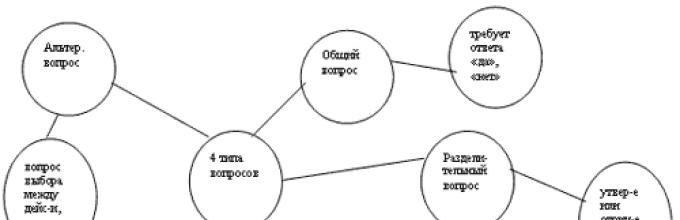

Этот прием удобно использовать на стадии вызова для повторения материала или в конце для закрепления. Данный прием называется «кластер», в переводе с английского – гроздь.

Перед классом ставится задача: «Вспомните и запишите все, что вы знаете по теме «…..»».

Используя этот прием применяю следующие формы работы :

- обсуждение в парах;

- дополнение друг друга;

- работа в группах.

Результат этой работы заключается в некой таблице:

Гроздей может быть сколько угодно, это зависит от темы.

Например тема «4 типа вопросов»:

3-й прием

Данный прием – это составление таблицы, которая называется ЗХУ (знаю, хочу узнать, узнал). Создавать эту таблицу можно по любой теме на любом предмете. Например на русском языке по теме «Числительные»:

В этой таблице возможна еще одна колонка – «Где узнать дополнительную информацию?»

4-й прием

Этот прием называется «пенсил», в переводе с английского карандаш. Данный прием ни что иное, как чтение с пометками. То есть изучение материала с карандашом в руках.

Рассматриваемый прием заставляет ребенка внимательно читать текст. Полностью этот прием может применяться при выполнении домашнего задания. Ограничение здесь только одно: текст не должен быть очень большим.

Итак, каждый учитель может придумать свою систему пометок, при чем ею можно варьировать. Например:

- + (то, что знаю);

- * (новая информация);

- ? (об этом хочу узнать больше);

- ! (то, что вызвало эмоциональный отклик).

5-й прием

Чтение с остановками – это прием который также можно применять на любом предмете по любой теме.

Рассмотрим этот прием на примере урока литературы, при работе с эпизодам. Обязательное условие – текст должен быть новым для учащихся.

Задача учителя:

1) заранее разделить текст на несколько частей (часть должна быть не более половины страницы) ;

2) подготовить вопросы по каждому фрагменту (вопросы могут быть на понимание, прогнозирование, анализ) ; и

3) подготовить задания по каждому из фрагментов. В конце урока предложить детям вспомнить пословицы и/или цитаты по теме.

В качестве домашнего задания, после проделанной работы, может быть предложено изложение по тексту.

Как вы сумели заметить, этот прием можно выделить отдельной педагогической технологией, т.е. технология работы с незнакомым текстом. Причем в этой технологии выделяются две взаимосвязанные стороны: самостоятельное освоение учебного материала и накапливание опыта работы с учебной литературой.

Формы, методы, приемы и средства обучения: характеристика понятий. Различные подходы к классификации методов обучения в дидактике: по источнику знаний, по назначению, по типу познавательной деятельности. Критерии выбора методов обучения. Сущность и содержание основных методов обучения.

1. В литературе по педагогике часто путают понятия метода и формы обучения. Дадим следующие определения:

Форма - это исторически сложившаяся, устойчивая и логически завершенная организация педагогического процесса, которой свойственны систематичность и целостность, саморазвитие, личностно- деятельностный характер, постоянство состава участников, наличие определенного режима проведения. Форма - характер ориентации деятельности. В основе формы лежит ведущий метод .

Метод - это то средство, с помощью которого учитель решает стоящие перед ним задачи по обучению учащихся.

Формы обучения бывают конкретными (урок, дом. работа, факультативные занятия, курсовые, консультации, доп. занятия, формы контроля и т.п.) и общими .

Рассмотрим некоторые из форм более подробно.

Поскольку в школе 85-95% учебного времени учащиеся проводят на уроке, он считается основной формой организации учебного процесса. Классно-урочная система выдержала испытание жизнью в течение нескольких столетий и, несмотря на постоянную острую критику, сохраняется до настоящего времени почти во всем мире. Она имеет несомненные положительные качества, такие как простая организационная структура, экономичность, простота управления. Но одновременно у нее имеется немало негативных моментов: недостаточный учет индивидуальных различий, строгая организационная структура, создающая зачастую формальный подход к уроку.

Урок - коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, определенные рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же для всех учебным материалом.

Типы уроков:

1. уроки-лекции (практически - это монолог учителя на заданную тему, хотя при известном мастерстве учителя такие уроки приобретают характер беседы) ;

2. лабораторные (практические) занятия (такого рода уроки обычно посвящены отработке умений и навыков);

3. уроки проверки и оценки знаний (контрольные работы и т.п.);

4. комбинированные уроки . Такие уроки проводятся по схеме:

Повторение пройденного - воспроизведение учащимися ранее пройденного материала, проверка домашнего задания, устный и письменный опрос и т. д.

Освоение нового материала. На этом этапе новый материал излагается учителем, либо «добывается» в процессе самостоятельной работы учащихся с литературой.

Отработка навыков и умений применения знаний на практике (чаще всего - решение задач по новому материалу);

Выдача домашнего задания.

Факультативные занятия как форма обучения были введены в конце 60-х - начале 70-х гг. в процессе очередной безуспешной попытки реформировать школьное образование. Эти занятия призваны дать более глубокое изучение предмета всем желающим, хотя на практике, они очень часто используются для работы с отстающими обучаемыми.

Экскурсии - форма организации обучения, при которой учебная работа осуществляется в рамках непосредственного ознакомления с объектами изучения.

Домашняя работа - форма организации обучения, при которой учебная работа характеризуется отсутствием непосредственного руководства учителя.

Внеклассная работа:

олимпиады, кружки и т.п., должны способствовать наилучшему развитию индивидуальных способностей учащихся.

Методы обучения.

Слово "метод" происходит от греческого methodos, что в дословном переводе на русский язык означает "путь исследования, теория" и способ достижения какой-либо цели или решения конкретной задачи.

Давая определение метода, ученые-дидакты акцентируют внимание на разных сторонах этого понятия.

Ю. К. Бабанский дал следующее определение: "Методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образования"

Так, по мнению Н.В. Савина , "Методы обучения - это способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на решение задач обучения".

Т.А. Ильина рассматривает метод обучения как "способ организации познавательной деятельности учащихся"

Итак, Метод обучения – это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение заданной цели обучения. Под методами обучения (дидактическими методами) часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, решение задач образования.

Методы обучения:

1. Рассказ

2. Беседа

3. Лекция

4. Учебная дискуссия

5. Работа с книгой

6. Демонстрация

7. Иллюстрация

8. Видео-метод

9. Упражнения

10. Лабораторный метод

11. Практический метод

12. Познавательные игры

13. Обучающий контроль

14. Ситуационный метод

В структуре методов обучения выделяются приемы.

Прием - это составная часть или отдельная сторона метода. Например, в методе организации работы учащихся с учебником и книгой выделяются следующие приемы: конспектирование, составление плана текста, подготовка тезисов, цитирование, составление аннотации, рецензирование, написание словаря пройденной темы, составление схематической модели текста.

Отдельные приемы могут входить в состав различных методов. (Так, прием составления схематической модели может выступать элементом как метода работы с учебником или книгой, когда учащиеся составляют модель прочитанного текста, так и элементом другого метода - объяснения преподавателем нового материала, когда учащиеся составляют схематическую модель (опорный конспект) нового материала урока).

Один и тот же способ в одних случаях может выступать как самостоятельный метод, а в других - как прием обучения. Например, объяснение является самостоятельным методом обучения. Однако если она только эпизодически используется преподавателем в ходе практической работы для разъяснения причины ошибок учащихся или раскрытия логики решения какой-то задачи, то в этом случае объяснение выступает лишь как прием обучения, входящий в метод практической работы.

Метод и прием могут меняться местами. Например, преподаватель ведет изложение нового материала методом объяснения, в процессе которого для большей наглядности и лучшего запоминания обращает внимание учащихся на текст или графический материал в учебнике. Такая работа с учебником выступает как прием. Если же в ходе урока используется метод работы с учебником, то дополнительное объяснение учителем какого-то термина выступает уже не как метод, а лишь как небольшой дополнительный прием.

виды деятельности : игровая, учебная, трудовая;

педагогическая техника : речь, мимика, движение; средства массовой информации, наглядные пособия, произведения искусства.

В традиционном учебном процессе средствами обучения являются:

печатные издания: учебники, учебно-методические пособия, справочники; дискеты с учебной информацией; записи на доске, плакаты; кино –, видеофильмы; слово преподавателя.

Технические средства обучения: учебные электронные издания; компьютерные обучающие системы; аудио-, видео-учебные материалы и многие др.

По источнику знаний (традиционная классификация). В качестве общего признака выделяемых в ней методов берется источник знаний. Таких источников издавна известно три: практика, наглядность . В ходе культурного прогресса к ним присоединился еще один – книга , а в последние десятилетия – видео в сочетании с компьютерными системами . В данной классификации выделяется пять методов: практический (упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия); наглядный (иллюстрация, демонстрация); словесный (рассказ, беседа, лекция); работа с книгой; видео-метод.

Классификация методов по типу (характеру) познавательной деятельности. (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин).

объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) – готовые знания, учитель обеспечивает восприятие этих знаний, ученики фиксируют информацию в памяти.

репродуктивный – знания в готовом виде, учитель сообщает и объясняет знания, учащиеся воспроизводят знания, многократное повторение.

проблемное изложение – знания добываются самостоятельно, учитель ставит проблему – дети ищут пути ее решения, на основе рассуждений учащихся появляются прочные знания о предмете;

частично - поисковый (эвристический) – формулируется проблема, учитель разделяет проблему на части, а ученики выполняют отдельные шаги по ее решению; учитель управляет процессом, полученные знания – крепкие;

исследовательский – поисковая деятельность учащихся по решению проблемы, творческое усвоение знаний, трудо- и время- затратен.

Классификация методов по Ю.К. Бабанскому. Все многообразие методов обучения он подразделил на три основные группы:

б) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: предъявление учебных требований (познавательные игры, учебник, дискуссии);

в) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.

3. Критерии выбора методов обучения.

В дидактике установлена следующая закономерность. Чем в большем числе аспектов был обоснован преподавателем выбор методов обучения (в перцептивном, гностическом, логическом, мотивационном, контрольно-оценочном и др.), тем более высокие и прочные учебно-воспитательные результаты будут достигнуты в процессе обучения, причем за меньшее время.

Основной критерий выбора метода обучения – его педагогическая эффективность, т.е. количество и качество усвоенных знаний, которые нужно оценивать с учетом затраченных преподавателем и студентами усилий, средств и времени.

Выбор метода обучения зависит и от особенностей самого преподавателя как специалиста, ученого и педагога. Поскольку универсального оптимального метода, который можно было бы использовать всегда и всюду, не существует, каждый преподаватель самостоятельно выбирает метод обучения, определяет конкретную область его применения. Чем лучше преподаватель знает свою дисциплину, владеет педагогическими и психологическими закономерностями процесса обучения, тем больше вероятность того, что он выберет наиболее эффективный в педагогическом отношении метод обучения.

При выборе и сочетании методов обучения необходимо руководствоваться следующими критериями:

× Соответствие методов принципам обучения.

× Соответствие целям и задачам обучения.

× Соответствие содержанию данной темы.

× Соответствие учебным возможностям обучаемым: возрастным, психологическим; уровню подготовленности (образованности, воспитанности и развития).

× Соответствие имеющимся условиям и отведенному времени обучения.

× Соответствие возможностям вспомогательных средств обучения.

× Соответствие возможностям самих преподавателей.

Эти возможности определяются их предшествующим опытом, уровнем настойчивости, специфическими особенностями доминантности власти, педагогическими способностями, а также личностными качествами преподавателями.

Сущность и содержание основных методов обучения.

1. Словесные методы. Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения. Были периоды, когда они являлись почти единственным способом передачи знаний. Прогрессивные педагоги (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский и др.) выступали против абсолютизации их значения, доказывали необходимость дополнения их наглядными и практическими методами. В настоящее время нередко называют их устаревшими, “неактивными”. К оценке этой группы методов надо подходить объективно. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их решения. С помощью слова учитель может вызвать в сознании детей яркие картины прошлого, настоящего и будущего человечества. Слово активизирует воображение, память, чувства учащихся.

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.

1.1. Рассказ. Метод рассказа предполагает устное повествовательное изложение содержания учебного материала. Этот метод применяется на всех этапах школьного обучения. Меняется лишь характер рассказа, его объем, продолжительность.

По целям выделяется несколько видов рассказа: рассказ-вступление, рассказ-изложение, рассказ-заключение. Цель первого - подготовка учащихся к восприятию нового учебного материала, которое может быть проведено другими методами, например, беседой. Этот вид рассказа характеризуется относительной краткостью, яркостью, эмоциональностью изложения, позволяющий вызвать интерес к новой теме, возбудить потребность в ее активном усвоении.

Во время такого рассказа в доступной форме сообщаются задачи деятельности

учеников.

Во время рассказа-изложения преподаватель раскрывает содержание новой темы, осуществляет изложение по определенному логически развивающему плану, в четкой последовательности, с вычленением главного, существенного, с применением иллюстраций и убедительных примеров. Рассказ-заключение обычно проводится в конце занятия. Преподаватель в нем резюмирует главные мысли , делает выводы и обобщения, дает задания для дальнейшей самостоятельной работы по этой теме..

В ходе применения метода рассказа используются такие методические приемы, как: изложение информации, активизация внимания, приемы ускорения запоминания (мнемонические, ассоциативные), логические приемы сравнения, сопоставления, выделения главного, резюмирования.

К рассказу, как методу изложения новых знаний, обычно предъявляетсяряд педагогических требований:

Рассказ должен обеспечивать идейно-нравственную направленностьпреподавания;

Включать достаточное количество ярких и убедительных примеров,фактов, доказывающих правильность выдвигаемых положений;

Иметь четкую логику изложения;

Быть эмоциональным;

Излагаться простым и доступным языком;

Отражать элементы личной оценки и отношения учителя к излагаемымфактам, событиям.

1.2. Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное истолкование закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений.

Использование метода объяснения требует:

Точного и четкого формулирования задачи, сути проблемы, вопроса;

Последовательного раскрытия причинно-следственных связей, аргументации и доказательств;

Использования сравнения, сопоставления, аналогии;

Привлечения ярких примеров;

Безукоризненной логики изложения.

Объяснение как метод обучения широко используется в работе с детьми разных возрастных групп. Однако в среднем и старшем школьном возрасте, в связи с усложнением учебного материала и возрастающими интеллектуальными возможностями учащихся, использование этого метода становится более необходимым, чем в работе с младшими школьниками.

1.3. Беседа.

Беседа (диалогический метод обучения, при котором учитель путем постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже изученного.

Беседа относится к наиболее старым методам дидактической работы. Ее мастерски использовал Сократ, от имени которого и произошло понятие “сократическая беседа”.

В зависимости от конкретных задач, содержание учебного материала, уровня творческой познавательной деятельности учащихся, места беседы в дидактическом процессе выделяют различные виды бесед.

Широкое распространение имеет эвристическая беседа (от слова “эврика” (нахожу, открываю). В ходе эвристической беседы учитель, опираясь на имеющиеся у учащихся знания и практический опыт, подводит их к пониманию и усвоению новых знаний, формулированию правил и выводов. Для сообщения новых знаний используются сообщающие беседы. Если беседа предшествует изучению нового материала, ее называют вводной или вступительной. Цель такой беседы состоит в том, чтобы вызвать у учащихся состояние готовности к познанию нового. Закрепляющие беседы применяются после изучения нового материала. В ходе беседы вопросы могут быть адресованы одному ученику (индивидуальная беседа) или учащимися всего класса (фронтальная беседа). Одной из разновидностей беседы является собеседование. Оно может проводиться как с классом в целом, так и с отдельными группами учеников. Особенно полезно организовывать собеседование в старших классах , когда ученики проявляют больше самостоятельности в суждениях, могут ставить проблемные вопросы, высказывать свое мнение по тем или иным темам, поставленным учителем на обсуждение. Успех проведения бесед во многом зависит от правильности постановки вопросов. Вопросы задаются учителем всему классу, чтобы все учащиеся готовились к ответу. Вопросы должны быть краткими, четкими, содержательными, сформулированными так, чтобы будили мысль ученика. Не следует ставить двойных, подсказывающих вопросов или наталкивающих на угадывание ответа. Не следует формулировать альтернативных вопросов, требующих однозначных ответов типа “да” или “нет”. В целом, метод беседы имеет следующее преимущество:

Активизирует учащихся;

Развивает их память и речь;

Делает открытыми знания учащихся;

Имеет большую воспитательную силу;

Является хорошим диагностическим средством.

Недостатки метода беседы:

Требует много времени;

Содержит элемент риска (школьник может дать неправильный ответ, который воспринимается другими учащимися и фиксируется в их памяти);

Необходим запас знаний.

Дискуссия.

Дискуссия как метод обучения основан на обмене взглядами по определенной проблеме, причем эти взгляды отражают собственное мнение участников или опираются на мнения других лиц. Этот метод целесообразно использовать в том случае, когда учащиеся обладают значительной степенью зрелости и самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. Хорошо проведенная дискуссия имеет большую обучающую и воспитательную ценность: учит более глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, считаться с мнениями других.

Лекция.

Лекция (монологический способ изложения объемного материала.)

Используется, как правило, в старших классах и занимает весь или почти весь урок. Преимущество лекции заключается в возможности обеспечить законченность и целостность восприятия школьниками учебного материала в его логических опосредованиях и взаимосвязях по теме в целом. Актуальность использования лекции в современных условиях возрастает в связи в применением блочного изучения нового учебного материала по темам или крупным разделам.

Школьная лекция может применяться также при повторении пройденного материала. Такие лекции называются обзорными. Проводятся они по одной или нескольким темам для обобщения и систематизации изученного материала. Применение лекции как метода обучения в условиях современной школы позволяет значительно активизировать познавательную деятельность учащихся, вовлекать их в самостоятельные поиски дополнительной научной информации для решения проблемных учебно-познавательных задач, выполнения тематических заданий, проведения самостоятельных опытов и экспериментов, граничащих с исследовательской деятельностью . Именно этим объясняется тот факт, что в старших классах удельный вес лекции в последнее время стал возрастать.

Работа с учебником и книгой - важнейший метод обучения. В начальных классах работа с книгой осуществляется главным образом на уроках под руководством учителя. В дальнейшем школьники все больше учатся работать с книгой самостоятельно. Существует ряд приемов самостоятельной работы с печатными источниками. Основные из них:

- Конспектирование - краткое изложение, краткая запись содержания прочитанного. Конспектирование ведется от первого (от себя) или от третьего лица. Конспектирование от первого лица лучше развивает самостоятельность мышления.

- Составление плана текста. План может быть простой и сложный. Для

составления плана необходимо после прочтения текста разбить его на части и

озаглавить каждую часть.

- Тезирование - краткое изложение основных мыслей прочтенного.

- Цитирование - дословная выдержка из текста. Обязательно указываются выходные данные (автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страница).

- Аннотирование - краткое свернутое изложение содержания прочитанного

без потери существенного смысла.

- Рецензирование - написание краткого отзыва с выражением своего отношения о прочитанном.

- Составление справки - сведений о чем-нибудь, полученных после

поисков. Справки бывают статические, биографические, терминологические, географические и т.д.

- Составление формально-логической модели (словесно-схематического изображения прочитанного).

- Составление тематического тезауруса (упорядоченного комплекса базовых понятий по разделу, теме).

- Составление матрицы идей (сравнительных характеристик однородных предметов, явлений в трудах разных авторов.

Таковы краткие характеристики основных видов словесных методов обучения. Вторую группу по этой классификации составляют наглядные методы обучения.

2. Наглядные методы. Под наглядными методами обучения понимаются такие методы, при которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций.

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов , опытов, технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. (Например, показ иллюстраций через эпидиаскоп или кодоскоп). Внедрение новых технических средств в учебный процесс (телевидения, видеомагнитофонов, компьютеров) расширяет возможности наглядных методов обучения.

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд условий :

а) применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся;

б) наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует

постепенно и только в соответствующий момент урока;

в) наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все

учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый предмет;

г) необходимо четко выделять главное, существенное при показе

иллюстраций;

д) детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации

е) демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с

ж) привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в

наглядном пособии или демонстрационном устройстве.

3. Практические методы.

Практические методы обучения основаны на практической деятельности учащихся. Этими методами формируют практические умения и навыки. К практическим методам относятся упражнения, лабораторные и практические работы

.

Упражнения . Под упражнениями понимают повторное (многократное) выполнение умственного или практического действия с целью овладения им или повышения его качества. Упражнения применяются при изучении всех предметов и на различных этапах учебного процесса. Характер и методика упражнений зависит от особенностей учебного предмета, конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста учащихся. Упражнения по своему характеру подразделяются на устные, письменные, графические и учебно-трудовые. При выполнении каждого из них учащиеся совершают умственную и практическую работу.

По степени самостоятельности учащихся при выполнении упражнений выделяют:

а) упражнения по воспроизведению известного с целью закрепления (воспроизводящие упражнения);

б) упражнения по применению знаний в новых условиях (тренировочные упражнения);

Если при выполнении действий ученик про себя или вслух проговаривает, комментирует предстоящие операции, такие упражнения называют

Методический прием в переводе с греческого языка означает «вариант достижения поставленной цели». Это определенная система взаимосвязанных последовательных действий воспитанников и педагога, благодаря которым происходит полноценное усвоение нового учебного материала.

Теоретические основы

Методический прием является многоаспектным и многомерным понятием. Педагогическая наука не содержит какого-то одного определенного подхода к выявлению методов. Разные авторы предлагают следующие обучающие методы:

- рассказ;

- дискуссия;

- работа с учебником;

- лабораторный практикум;

- объяснение;

- контрольная работа;

- упражнение;

- иллюстрация;

- демонстрация;

- разнообразные виды индивидуальный, письменный);

- упражнение.

При этом каждый методический прием обладает множеством разновидностей, помогающих успешно справляться с любыми дидактическими задачами.

Приемы обучения

Методические приемы на уроке используются педагогом с учетом индивидуальных особенностей класса, типа учебного занятия. Прием является составной частью метода. В педагогических колледжах и высших учебных заведениях будущие учителя овладевают всеми приемами обучения, разработанными ведущими представителями педагогической науки. Методические приемы в начальной школе предусматривают максимальное использование наглядных средств обучения, что необходимо в данном возрасте.

Работа с книгой

При чтении книги выделяют сразу несколько приемов:

- чтение текста вслух;

- составление плана по прочитанному тексту;

- заполнение таблицы по прочитанному содержанию;

- выделение логической схемы услышанного текста;

- составление краткого конспекта;

- выбор цитат.

В разных ситуациях методические приемы на уроке могут осуществляться путем использования разнообразных приемов.

К примеру, работая с книгой, на одном учебном занятии сочетают составление конспекта и чтение вслух, а на другом уроке к тексту подбирают цитаты и составляют логическую схему. Составляя ее, ребята пользуются объяснительно-иллюстративными методами. Педагог в процессе знакомства воспитанников с новым учебным материалом предлагаем им самостоятельную работу.

Что необходимо для использования приемов и методов

Педагогические методические приемы реализуются только при обеспечении учебного процесса необходимыми материальными средствами. Для лабораторного приема потребуется оборудование, для компьютерных технологий - персональный компьютер. Средствами обучения называют материальные объекты, которые необходимы для поддержки учебного процесса. Именно они становятся основным инструментом в работе современного учителя.

Материальные средства обучения

К ним относят иллюстрации, коллекции, муляжи; технические средства обучения, дидактический материал.

Материализованными средствами считают жесты и мимику, речь, коммуникативную, познавательную, трудовую деятельность.

Предназначение средств обучения определяется их дидактическими характеристиками. Например, при преподавании химии, учитель пользуется демонстрационным экспериментом на этапе изучения нового материала. Для закрепления полученных знаний и навыков, ребятам предлагаются практические и лабораторные работы.

Функции

Средства обучения, применяемые в современной школе, выполняют несколько функций.

- Компенсаторная способствует облегчению образовательного процесса, помощи в достижении поставленной цели с минимальными временными и физическими затратами.

- Адаптивная помогает педагогу соотнести содержание учебной дисциплины индивидуальным и возрастным особенностям школьников, получить благоприятные условия для гармонического развития детей, создания условий для организации самостоятельной работы школьников.

- Информативная подразумевает применение различных учебников, видеофильмов, проекционной аппаратуры, лабораторного оборудования.

- Интеграционная заключается в совокупности изучаемых явлений и предметов, выявлении сути и свойств процессов либо законов.

Прием «зигзаг»

Этот методический прием подходит для таких ситуаций, в которых необходимо за незначительный временной промежуток усвоить большой объем информации. В школьной программе во многих учебных дисциплинах на изучение конкретных тем отводится минимальное количество часов. Чтобы успеть за урок рассмотреть как можно больше параграфов, на помощь педагогу приходят именно такие методические приемы. В школе «зигзаг» позволяет за короткий промежуток времени запомнить детали большого объема информации. Материал усваивается в интерактивной форме, педагог не предлагает воспитанникам готовое решение, его поиском занимаются сами ученики. Этими методическими приемами являются навыки работы к группе. Происходит мобилизация всех учеников, Они учатся сообща искать в систематизировать информацию. К «зигзагу» подходят такие виды методических приемов, как «сводные таблицы», «эссе», «кластер».

Основная цель применения приема «зигзаг» - усвоение большого пласта нового материала. Изначально текст учителем делится на несколько отдельных частей. В классе выделяют несколько учебных групп, в каждой число ребят не превышает 5-6 человек. Они считаются «первичными» блоками. Новый материал делят на столько частей, сколько будет участников в каждом блоке.

При рассмотрении текста большого объема, можно увеличить число ребят в первичных группах до 6-7 человек. Предлагают ребятам один и тот же текст. Каждый член группы получает свой пронумерованный отрывок. Далее свою часть текста ученик прорабатывает индивидуально, составляет Основной его задачей является получение качественной «выжимки» из прочитанного отрывка. Методы и методические приемы для проведения подобной работы педагогом не ограничиваются. Можно составлять схему, делать таблицу, оформлять кластер.

На следующем этапе работы осуществляется групповая работа. Учащиеся переходят к «коллегам», формируются экспертные группы. В одном блоке будут собраны ребята, работающие с разными отрывками из одного текста. Осуществляется прием обсуждения. Ребята меняются своими мнениями, работами, выбирают оптимальный вариант для представления своего «куска» текста. В качестве дополнительного задания педагог предлагает составить по отрывку вопросы, чтобы остальным ребятам было понятно, усвоен ли материал. Далее школьники возвращаются в «исходные блоки», предполагается этап размышления. Он предполагает презентацию перед остальными школьниками той части текста, которая прорабатывалась ребятами индивидуально. В итоге каждый представитель мини-группы получает представление обо всем тексте. В качестве завершающего этапа методики «зигзаг» предполагается общая работа класса. Один из экспертов презентует свою часть текста, происходит повторное прослушивание текста. В случае необходимости «коллегу» дополняют другие «эксперты» из одной группы. На этапе рефлексии происходит выбор тех презентаций, которые оказались самыми доступными к запоминанию, понятными по изложению представляемого материала.

Подобные методические приемы в детском саду предлагаются в облегчённом варианте. Дошкольники также подразделяют на группы, но им предлагается не текст, а часть большого рисунка. Например, иллюстрация к «Сказке про репку» делится на несколько отдельных картинок. Один малыш получает изображение репки, второй деда, третий бабушки, четвертый внучки, пятый Жучки, шестой кошки. В итоге вместе они должны представить ребятам из другого блока готовый вариант известной всем сказочной истории.

Прием «коллекционер»

Такие методы и методические приемы обучения подходят для интерактивного образовательного процесса. «Коллекционер» хорош на этапе подготовки к усвоению нового учебного материала. Его считают универсальным методом, так как он одинаково хорош и для уроков технологии, и для химии. Основным переназначением такого метода является установление метапредметных и межпредметных связей, демонстрация возможности применения новых знаний для объяснения привычным явлений.

На первом этапе ученикам необходимо собрать коллекции. При подготовке к уроку они получают задание собрать максимальное количество разнообразных предметов, тесно связаны с тематикой урока. К примеру, при подготовке темы «Международные связи РФ» по географии, ребята собирают иностранные лейблы и этикетки. Их вклеивают в специальный альбом, а на контурной карте отмечают кружками все страны, из которых в Россию был завезен товар.

Для такого предмета, как литература, собирают коллекцию портретов поэтов и писателей либо героев, созданных ими. При подготовке к биологии ребята формируют коллекцию листьев различных деревьев, водорослей, перьев птиц и т. д.

На следующем этапе урока по определенному шаблону все найденные предметы формируются в один альбом. Каждый образец обязательно имеет описание. Если предметы связаны с химией, предполагается наименование продукта, его химическая формула, сферы применения, значимость для человека, отрицательные характеристики.

Третий этап заключается в работе с созданной ранее коллекцией в учебном процессе. Разработка методических приемов такого вида оптимальна для закрепления нового материала и обобщения знаний и навыков, полученных школьниками. Урок выстраивается в виде брейн-ринга, деловой игры, аукциона. Класс подразделяют на несколько групп, каждая делает презентацию части подготовленной коллекции. Учитель получает такой «бонус» при выборе данной методики как готовый справочник либо подробную коллекцию, ими он сможет воспользоваться при работе с другими школьниками.

Прием «интеллектуальный ринг»

Он широко применяется для репродукции знаний. С его помощью можно осуществлять опрос школьников, которые не просто воспроизводят усвоенный материал, но и обладают творческим ассоциативным мышлением, способны устанавливать логические цепочки между пройденным материалом и новыми знаниями. Проводить «интеллектуальный ринг» можно на любом уроке во время актуализации имеющихся навыков, подготовке к изучению нового материала, а также для обобщения темы. Его суть заключается в представлении ребенка в качестве «боксера». Он должен выдержать какое-то число «ударов», точнее, вопросов, задаваемых учителем и другими ребятами по рассматриваемой теме. Для обдумывания ответа у него всего 3-5 секунд. Предлагаемые «боксеру» вопросы подразумевают конкретный вариант ответа. Такая методика позволяет педагогу быстро провести опрос, проверить уровень подготовки ученика, поставить ему оценку. Вопросы могут иметь шутливую форму, тогда помимо механической памяти, педагог сможет выявить и степень понимания темы. Вопросы можно формировать в виде шарад, анаграмма, омонимов. На математике вопросы можно заменить шуточными задачками. На уроке химии детям предлагается исправить ошибки в формулах, определить авторов законов.

Прием «Бег ассоциаций»

Его считают активным С его помощью можно систематизировать приобретённые знания с помощью сравнения новой информации с уже приобретённым опытом. Прием основан на подключении в образовательный процесс подсознания, чувственной сферы. Результатом применения «бега ассоциаций» будет прочное усвоение информации, мотивации школьников к дальнейшему обучению. Для проблемных уроков с его помощью учитель ставить основную цель занятия. Учитель делит класс на пары. Затем задается основная тема урока. Ребенок называет 2-3 слова, ассоциирующиеся у него с тематикой занятия. Например, на математике «бег ассоциаций» подходит для изучения темы «круг». Учитель показывает ребятам круглые предметы. Основной задачей учащихся является дополнить логическую цепочку, начатую учителем. Если урок предполагает развитие речи воспитанников, метод «бег ассоциаций» также помогает учителю справиться с поставленными задачами. Коллектив класса делится на пары. Один ребенок называет два слова, несвязанных между собой. Задачей для второго школьника будет составление из них предложения, в котором слова будут логически связаны между собой.

Классификация методических приемов, применяемых в современном образовательном процессе, предлагалась разными педагогами. Основой для деления выбирают разные моменты, учитывая специфику предмета, тип учебного занятия. Методические приемы должны быть рационально и эффективно использованы в учебном процессе. Профессионалы считают, что на разных этапах урока степень усвоения материала резко меняется. Сначала ребята способны запомнить примерно 60 процентов, с 4 по 23 минуту занятия они усваивают 90 % информации, с 23 по 34 запоминают только половину знаний. Зная данную статистику, педагог может выстраивать свою методическую систему работы.

Заключение

Что необходимо учитывать при подборе методических приемов? Специалисты говорят о том, что уровень усвоения напрямую связан со временем суток. Например, сложную информацию ребята лучше всего усваивают с 11 до 13 часов. Некоторый подъем работоспособности у старшеклассников отмечается в субботу, ведь все с нетерпением ждут предстоящего выходного дня. Выбираемые методические приемы должны сопровождаться эффективными наглядными материалами, современными техническими средствами. Кроме того, должна быть полноценная обратная связь во время учебного занятия между ребятами и педагогом. Для максимальной результативности применяемых методических приемов, они должны сочетаться с педагогическими средствами. Подбирая методические приемы, педагог ищет те, которые помогут мотивировать школьников на усвоение нового материала. Например, для преподавателей химии и физики ближе будут проектные и исследовательские методы. Специфика данных предметов такова, что предполагает большой объем самостоятельной работы. Для учителей физической культуры подходят практически все методы обучения, на каждом этапе урока можно использовать фрагменты инновационных педагогических технологий.

Страница 41 из 90

41. Понятие и сущность метода и приема обучения

Метод обучения (от греч. metodos – путь к чему-либо) – это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение заданной цели обучения. Под методами обучения (дидактическими методами) часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, решения задач образования.

Метод обучения характеризуется тремя признаками, он обозначает:

– цель обучения;

– способ усвоения;

– характер взаимодействия субъектов обучения.

Понятие метода обучения отражает:

– способы обучающей работы учителя и способы учебной работы учащихся в их взаимосвязи;

– специфику их работы по достижению различных целей обучения.

В структуре методов обучения выделяются приемы.

Прием – это элемент метода, его составная часть, разовое действие, отдельный шаг в реализации метода или модификация метода в том случае, когда метод небольшой по объему или простой по структуре.

Метод обучения – сложное, многомерное, многокачественное образование. В методе обучения находят отражение объективные закономерности, цели, содержание, принципы обучения. Диалектика связи метода с другими категориями дидактики взаимообратная: будучи производным от целей, содержания, форм обучения, методы в то же время оказывают обратное и очень сильное влияние на становление и развитие этих категорий. Ни цели, ни содержание, ни формы работы не могут быть введены без учета возможностей их практической реализации, именно такую возможность обеспечивают методы. Они же задают темп развития дидактической системы – обучение прогрессирует настолько быстро, насколько позволяют ему двигаться вперед применяемые методы.

В структуре методов обучения выделяются прежде всего объективная и субъективная части.

Объективная часть метода обусловлена теми постоянными, незыблемыми положениями, которые обязательно присутствуют в любом методе независимо от его использования различными педагогами. В ней отражаются общие для всех дидактические положения, требования законов и закономерностей, принципов и правил, а также постоянные компоненты целей, содержания, форм учебной деятельности.

Субъективная часть метода обусловлена личностью педагога, особенностями учащихся, конкретными условиями.

Методы обучения осуществляются различными средствами обучения, к которым относятся как материальные, так и идеальные объекты, помещаемые между учителем и учащимся и используемые для эффективной организации учебной деятельности школьников. Этими средствами являются различные виды деятельности, предметы произведений материальной и духовной культуры, слово, речь и т. д.

Каждый отдельно взятый метод обучения имеет определенную логическую структуру – индуктивную, дедуктивную или индуктивно-дедуктивную. Логическая структура метода обучения зависит от построения содержания учебного материала и учебной деятельности учащихся.

На сегодняшний день педагогика располагает множеством методов обучения, эффективность которых во многом зависит от индивидуальной методической системы педагога и способов и характера его взаимодействия с учащимися.

100 р бонус за первый заказ

Выберите тип работы Дипломная работа Курсовая работа Реферат Магистерская диссертация Отчёт по практике Статья Доклад Рецензия Контрольная работа Монография Решение задач Бизнес-план Ответы на вопросы Творческая работа Эссе Чертёж Сочинения Перевод Презентации Набор текста Другое Повышение уникальности текста Кандидатская диссертация Лабораторная работа Помощь on-line

Узнать цену

Метод обучения - это система последовательных взаимосвязанных способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических задач.

Каждый метод состоит из определенных приемов педагога и обучаемых.

Прием обучения в отличие от метода направлен на решение более узкой учебной задачи. Сочетание приемов образует метод обучения. Чем разнообразнее приемы, тем содержательнее и действеннее метод, в который они входят.

Одни и те же приемы могут входить в разные методы обучения. Например, приемы запоминания, использования загадки, показа действий, вопросов входят в состав методов наблюдения, беседы, упражнения, экспериментирования и др.

Выбор метода обучения зависит:

- от цели и содержания предстоящей НОД.

- от оснащенности педагогического процесса.

- от личности педагога, его способностей и ответственности.

В современной педагогике нет единой общепринятой классификации методов обучения . В дошкольной педагогике принята классификация, в основу которой положены основные формы мышления, определяющие характер способов деятельности детей в процессе обучения. К таким формам относятся наглядно-действенное и наглядно-образное мышления.

В связи с этим главными методами обучения дошкольников являются практические, наглядные, словесные, игровые методы . Все эти методы в реальном процессе обучения используются в совокупности, в различных комбинациях друг с другом, а не изолированно

Методы

|

Словесные: Рассказ педагога, Чтение художественной литературы. |

Наглядные: Наблюдение Демонстрация, рассматривание картины, репродукции. |

Практические: Упражнение, моделирование. |

Дидактические игры, Воображаемая ситуация в развернутом виде. |

1. Наглядные методы:

Наблюдение,

Демонстрация наглядных пособий (предметы, картины, диафильмы, слайды, видеозаписи, компьютерные программы).

Наблюдение - это умение всматриваться в явления окружающего мира, выделять в них существенное, основное, замечать происходящие изменения, устанавливать их причины, делать выводы

Наблюдения проводятся на специальных занятиях (наблюдение за рыбкой, кошкой с котятами), на экскурсиях, а также в незапланированных ситуациях.

В обучении дошкольников наблюдение развивается по двум направлениям .

В обучении дошкольников используют разные виды наблюдений :

1. Длительные - дают возможность знакомить детей с процессом развития, с изменением состояния того или иного объекта.

2. Кратковременные — занимает небольшой отрезок времени.

3. Повторные — многократное наблюдение за одним объектом.

4. Сравнительные — для сравнения предлагаются два наблюдаемых объекта и больше.

дидактические требования к наблюдению как методу обучения (Е. А.Флерина, Е.И.Радина, П. Г. Саморукова и др.), а именно:

Объект наблюдения должен быть интересен для детей.

Объект наблюдается в таких условиях, которые позволяют выявить его характерные особенности.

Педагог намечает цель наблюдения, определяет круг новых знаний, продумывает, как их связать с опытом детей.

Детям дается целевая установка для наблюдения.

Усвоенные в процессе наблюдения знания, зародившиеся чувства и отношение к наблюдаемому должны получить свое дальнейшее развитие в деятельности детей.

Обеспечивать последовательность и планомерность наблюдения в соответствии с поставленными задачами, особенностями объектов, возрастом детей;

Наблюдение следует сопровождать точным конкретным словом: называть предметы, их признаки, действия.

Демонстрация (рассматривание) картин, репродукций, диафильмов, слайдов, видеофильмов и других наглядных средств - важный метод обучения дошкольников, позволяющий решать ряд дидактических задач. Наглядные средства дают ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов. С помощью картин, картинок, схем у детей формируются статические наглядные образы . Технические средства обучения (ТСО) используются для создания динамических наглядных образов .

Данный метод влияет на развитие :

- Наблюдательности,

- Мыслительных процессов (сравнение, различение, обобщение, анализ).

- Обогащение речи,

- Воображение,

- Творческую деятельность ребенка,

- Расширение кругозора.

Виды картин :

- специально созданные дидактические картины.

- Репродукции картин известных художников.

- Книжная графика.

- Предметные картинки.

В учебных целях на занятиях демонстрируются слайды, диафильмы, видеофильмы, применяются компьютерные программы. После просмотра проводится беседа по ранее подготовленным вопросам.

Очень важен порядок вопросов , посредством которых педагог руководит рассматриванием картины.

1. В начале он использует вопросы, помогающие восприятию общего смысла картины («Что нарисовано на картине?»; «Что изобразил художник?»).

2. Затем перед детьми ставятся вопросы, побуждающие к анализу содержания (кто и что изображено, каковы их свойства, особенности, действия).

3. После этого предлагаются вопросы, требующие установления связей между изображенными предметами, лицами.

Таким образом, наглядные методы обучения направлены на формирование у ребенка отчетливых представлений о предметах и явлениях окружающего мира, на развитие мышления, познавательных процессов.

2. Наглядные приемы

В обучении детей используются наглядные приемы обучения:

- показ способов действий - раскрывает перед детьми задачу предстоящей деятельности, направляет их внимание, память, мышление. Показ должен быть четким, точным.

- показ образца. - используется в обучении изобразительной деятельности, труду, особенно ручному, художественному.

В зависимости от уровня знаний и умений воспитанников педагог предлагает им или полный образец (первичное обучение приемам), или частичный (только новые элементы), или несколько образцов на выбор (творческое воплощение ранее усвоенных приемов).

Эти приемы основаны в значительной мере на подражании и его роли в усвоении ребенком знаний и умений.

3 .Практические методы обучения.

Практические методы обучения - это такие методы с помощью которых педагог придает познавательной деятельности детей, усвоению новых знаний, умений практический характер.

Ведущие практические методы обучения

Упражнение,

Опыты и экспериментирование,

Моделирование.

Упражнение - многократное повторение ребенком умственных или практических действий заданного содержания. Благодаря упражнениям дети овладевают различными способами умственной деятельности, у них формируются разнообразные умения (учебные, практические).

Типы упражнений :

- подражательные упражнения - ктаковым относятся упражнения на развитие артикуляционного аппарата, на закрепление культурно-гигиенических навыков, с дидактическими игрушками и др.

- конструктивные упражнения - в них ребенок реализует задачи, аналогичные тем, которые он решал под руководством педагога. Иными словами, ребенок переносит ранее усвоенные способы действий на новое содержание.

- творческие упражнения, требующие комбинирования, иного сочетания знаний и умений, которыми он владеет.

Упражнения проводят в определенной системе, которая выстраивается на основе постепенно усложняющихся знаний и умений, а также соответствует программе обучения для конкретной возрастной группы.

Дидактические правила проведения упражнений таковы:

3. ставить перед детьми учебную задачу, говорить, что им предстоит делать,

4. показывать способ выполнения действий с одновременным словесным пояснением,

5. для усвоения знаний и умений требуются многократные упражнения, но с постепенно усложняющейся задачей, с введением новых приемов работы, с использованием иного предметного оборудования.

6. выполнение детьми упражнений нуждается в контроле со стороны педагога.

Опыты и экспериментирование. Элементарные опыты и эксперименты, которые используются в дошкольном обучении, направлены на то, чтобы помочь ребенку приобрести новые знания о том или ином предмете. В ходе опытов и экспериментов ребенок воздействует на объект с целью познания его свойств, связей и т.п.

Для усвоения некоторых признаков и свойств предметов эффективны поисковые действия ребенка , направленные на определенный результат.

Например, воспитатель организует несложный эксперимент , в процессе которого дошкольники посредством поисковых действий выявляют свойства (плавают-тонут ) различных предметов: опускают в таз с водой поочередно кнопку, дощечку, лодочку, гвоздь, высказав предварительно предположения относительно их способности плавать. Благодаря поисковым действиям развивается наглядно-действенное мышление.

Выявление скрытых признаков предметов осуществляется с помощью элементарных опытов . В ходе их педагог вместе с детьми создает специальные условия, которые помогают определить тот или иной скрытый признак. Таковы опыты превращения воды в пар, снега - в воду; опыты с песком и глиной, с воском .

Моделирование - наглядно-практический метод обучения.

Модель представляет собой обобщенный образ существенных свойств моделируемого объекта (план комнаты, географическая карта, глобус и др.).

Метод моделирования разработан: Д Б. Элькониным, Л.А. Венгером, Н.А. Ветлугиной, Н.Н. Поддьяковым.

В основе метода моделирования лежит принцип замещения : реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением, каким-либо условным знаком.

В дошкольной педагогике разработаны модели для обучения детей:

Звуковому анализу слов (Л. Е. Журова),

Конструированию (Л. А. Парамонова),

Для формирования природоведческих знаний (Н. И. Ветрова, Е. Ф. Терентьева),

Представлений о труде взрослых (В. И. Логинова Н М.Крылова) и др.

Виды моделей :

1. Предметные - воспроизводятся конструктивные особенности, пропорции, взаимосвязь частей каких-либо объектов.(технические игрушки).

2. Предметно-схематические - существенные признаки и связи выражены с помощью предметов-заместителей, графических знаков. (календарь природы).

Необходимо учитывать, что использование моделей возможно при условии сформированности у дошкольников умений анализировать, сравнивать, обобщать, абстрагироваться от несущественных признаков при познании предмета. Освоение модели сопряжено с активными познавательными обследовательскими действиями, со способностью к замещению предметов посредством условных знаков символов.

4. Игровые методы:

Игровые методы:

Дидактическая игра,

Воображаемая ситуация в развернутом виде,

Игровые приемы:

Внезапное появление объектов, игрушек, выполнение воспитателем различных игровых действий,

Загадывание и отгадывание загадок,

Введение элементов соревнования,

Создание игровой ситуации.

Игровые методы и приемы характеризуются рядом признаков :

- переносят учебное действие в условный план, который задается соответствующей системой правил или сценарием.

- от ребенка требуется полное вхождение в игровую ситуацию.

- Игровые методы и приемы достаточно разнообразны.

Дидактическая игра является наиболее распространенным игровым методом Ей присущи две функции в процессе обучения (А. П. Усова, В.Н.Аванесова).

- Первая функция - совершенствование и закрепление знаний.

- Сущность второй функции - дети усваивают новые знания и умения разного содержания.

Воображаемая ситуация в развернутом виде : с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием.

Приемы : внезапное появление объектов, игрушек, выполнение воспитателем различных игровых действий, инсценировки коротких рассказов, стихотворений, бытовые сценки, элементы драматизации, загадывание и отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание игровой ситуации.

Эти приемы своей неожиданностью, необычностью вызывают острое чувство удивления, которое является прологом всякого познания (вдруг воспитатель «превратился» в Лисичку со скалочкой и от ее лица рассказывает о своих «приключениях», вдруг раздался стук в дверь и вошел Винни-Пух).

К игровым приемам такжеотносятся загадывание и отгадывание загадок, введение элементов соревнования (в старших группах), создание игровой ситуации («Покажем мишке наши игрушки»; «Научим Петрушку мыть руки»; «Поможем зайчику разложить картинки»).

5. Словесные методы и приемы

Словесные методы и приемы позволяют в кратчайший срок передавать детям информацию , ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее решения. Словесные методы и приемы сочетаются с наглядными, игровыми, практическими методами, делая последние более результативными. Чисто словесные методы в обучении дошкольников имеют ограниченное значение.

Словесные методы :

Рассказ педагога,

Чтение художественной литературы

Рассказ педагога - важнейший словесный метод, который позволяет в доступной для детей форме излагать учебный материал.

Рассказ достигает своей цели в обучении детей, если в нем отчетливо прослеживается главная идея, мысль , если он не перегружен деталями , а его содержание динамично, созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, сопереживание.

В рассказе знания разного содержания передаются в образной форме. В качестве материала для рассказов используются литературные произведения (рассказы К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, В.В.Бианки, В.А.Осеевой и др.), рассказы педагога из личного опыта.

Рассказ относится к наиболее эмоциональным методам словесного обучения. Обычно он оказывает сильное воздействие на ребенка, так как воспитатель вкладывает свое отношение к тем событиям, о которых повествует.

Требования к рассказчику :

Свободное владение материалом.

Использование мимики, жестов, речевых выразительных средств.

Выразительность речи.

Требования к рассказу:

Художественность формы

Динамичность содержания

Новизна

Необычность информации.

Перед рассказом педагог ставит перед детьми учебно-познавательную задачу . В процессе рассказа интонацией, риторическими вопросами заостряет их внимание на наиболее существенном.

Беседа - диалогический метод обучения, который предполагает, что задавать вопросы и отвечать, высказывать свою точку зрения могут все участники беседы. Беседа применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый опыт и знания о предметах и явлениях, которым она посвящена.

Задача педагога так построить беседу, чтобы опыт каждого ребенка стал достоянием всего коллектива (Е. А. Флерина).

Виды бесед

Этические - воспитание нравственных чувств, формирование нравственных представлений, суждений, оценок.

Познавательные - тесно связана с содержанием жизни детей, событиями текущей жизни, с окружающей природой и трудом взрослых.

По дидактическим целям :

Вводные беседы - готовят детей к предстоящей деятельности, наблюдению.

Обобщающая (итоговая) беседа - проводится с целью суммирования, уточнения, систематизации знаний, приобретенных детьми по той или иной теме образовательной работы на протяжении достаточно большого отрезка времени.

Чтение художественных произведений.

Предполагает ряд требований :

- Необходимо подбирать произведения, ценные в воспитательном отношении, соответствующие возрасту и уровню развития детей.

- Педагог подготавливает детей к восприятию произведения краткой беседой, ставит перед ними учебно-познавательную задачу.

- Следует продумывать сочетания чтения с другими методами, в частности с наглядными (здесь те же правила, которые касаются и метода рассказа).

- После чтения проводится беседа, помогающая ребенку полнее осознать содержание произведения.

- В ходе беседы педагог старается усилить его эмоционально-эстетическое воздействие на воспитанников.

В процессе обучения используются словесные приемы: вопросы к детям, указание, пояснение, объяснение, педагогическая оценка.

При чтении и рассказывании художественных произведений воспитатель использует такие приемы, которые помогают детям понять и, следовательно, лучше усвоить текст, обогащают речь детей новыми словами, т. е. дают им новые знания об окружающем мире.

Эти приемы следующие :

1) объяснение непонятных детям слов, встретившихся в тексте;

2) введение слов — этических оценок поступков героев;

3) сравнение двух произведений, из которых второе продолжает и уточняет этическую тему, начатую в первом, или противопоставляет поведение в сходных ситуациях двух героев — положительного и отрицательного.

В обучении дошкольников необходимо сочетать разные типы вопросов (А.И.Сорокина):

Требующие простой констатации известных ребенку фактов (типа кто?, что?, какой?, где?, когда?);

Побуждающие детей к мыслительной деятельности, к формулировке умозаключений, выводов (типа почему?, зачем?, отчего?, с какой целью?).

Вопросы должны быть определенными, предполагающими тот или иной ответ ребенка; точными по формулировке.

По характеру взаимной деятельности учителя и учащихся - система методов обучения И.Я.Лернера — М.Н.Скаткина:

Объяснительно-иллюстративный метод,

Репродуктивный метод,

Метод проблемного изложения,

Частично-поисковый, или эвристический, метод,

Исследовательский метод.

По основным компонентам деятельности учителя - система методов Ю.К. Бабанского , включающая три большие группы методов обучения:

а) методы организации и осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, практические, репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя);

б) методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования интереса - познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха; методы формирования долга и ответственности в учении - разъяснение общественной и личностной значимости учения, предъявление педагогических требований);

в) методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, лабораторные и практические работы, машинный и безмашинный программированный контроль, фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый).