По статистике одиноких женщин больше, чем одиноких мужчин. И найти мужчину не просто одинокого, а достойного, соответствующего представлениям об идеальном мужчине, не всегда просто. В молодости, конечно, знакомства и отношения завязываются легче, так как круг общения, количество контактов больше, а значит, больше шансов встретить подходящего мужчину. Но со временем люди взрослеют, их круг общения часто сужается, так как люди «отсеивают» ненужных знакомых, да и к тому же появляется больше жизненного опыта, а значит и больше требований к потенциальному спутнику жизни. Поэтому становится немного сложнее найти достойного мужчину, особенно учитывая тот факт, что многих достойных уже расхватали другие женщины. Как одинокой женщине устроить свою личную жизнь? Узнаем сегодня!

10 293065

Фотогалерея: Как одинокой женщине устроить свою личную жизнь

Почему же так случается, что девушка или женщина не могут найти себе подходящего мужчину, и как все-таки устроить личную жизнь? Лет до 25-30 возможность встретить подходящего мужчину на роль будущего мужа достаточно высока. Если, несмотря на то, что женщина к этому стремится, это не происходит, следует разбираться в причинах. Первая возможная причина - эта застенчивость женщины. В этом случае необходимо понять причины этой застенчивости, постараться побороть комплексы и тренировать уверенность в себе и в своей привлекательности. Возможно, женщина недовольна своим внешним видом. Здесь может помочь стилист и психолог. Нужно совершенствовать себя, принимать и любить себя такую, какая есть. Существуют женщины с неплохими природными внешними данными, но при этом просто ленивые и не желающие за собой ухаживать.

Еще одна возможная причина - прежний негативный опыт в общении с мужчинами. Женщина может разочароваться в отношениях и в мужчинах после пережитых неудач личного характера. Как одинокой женщине устроить свою личную жизнь? В этом случае необходимо верить, что не все мужчины так уж плохи, что нужно просто найти «своего» человека, а для этого нужно продолжать верить людям, искать нужного мужчину, стремиться к своему счастью.

Женщины, особенно перешагнувшие 30-летний рубеж, порою не могут устроить личную жизнь, так как завышают требования и запросы к мужчинам. К тому же, как уже было сказано, многие мужчины к этому времени заняты. Но выбор хоть и ограничивается, но все равно остается. Некоторые женщины ищут идеал, но нужно помнить, что не существует идеальных людей, у всех есть свои недостатки, человека нужно воспринимать и оценивать в целом, а не «по кирпичикам». Главное понять, совместимы вы с человеком или нет, не идут ли его недостатки вразрез с вашими принципами и личными качествами.

Некоторые женщины, наоборот, готовы закрыть глаза на любые недостатки, лишь бы рядом был мужчина. Это тоже неправильно. Не нужно спешить. Оцените, сможете ли вы ужиться с этим человеком, с его недостатками, привычками, хобби и так далее. Ведь изменить взрослого человека вряд ли уже получится.

Часто одинокие женщины с головой уходят в учебу, работу, продвижению по карьерной лестнице. Они получают хорошее образование, достигают высот в карьере, становятся уверенными, самодостаточными, и это прекрасно. Здесь главное, суметь все же выделить в плотном графике время для личной жизни и отношений.

Существуют женщины, которые выбирают одиночество осознанно. Они полностью отвергают отношения, считая себя самодостаточными и состоявшимися. В осознанном одиночестве есть и хорошие, и плохие стороны. С одной стороны одинокая женщина - сама себе хозяйка, может проводить свое свободное время как, где и с кем угодно. Она ни перед кем не должна отчитываться, при этом может заводить ни к чему не принуждающие отношения. Она не обременена бытом, например, хочет - готовит еду, не хочет - не готовит. Такая женщина может много времени уделять себе любимой. Но при этом есть и минусы. Например, женщина должна переживать и решать жизненные проблемы практически в одиночку. Есть, конечно, друзья, но у них своя жизнь, и весь груз своих проблем на них обрушивать как-то неудобно. Приятней, когда рядом есть надежная опора, близкий человек, который поможет и поддержит и в горе, и в радости. В конце концов, приятно любить и быть любимой.

Проблему одиночества можно решить, главное - не падать духом и верить в успех. Многим помогают встретить вторую половинку знакомые и друзья, особенно замужние и женатые, а также родственники. Встретить подходящего мужчину можно, если не сидеть дома, а проводить досуг в различных местах, где с этим мужчиной реально познакомиться. Ведь сейчас редко встретишь пару, которая познакомилась просто на улице.

Как одинокой женщине устроить свою личную жизнь? Сегодня многие пытаются найти мужчину, знакомясь в интернете, некоторые вполне успешно. Существует множество брачных агентств, которые предлагают услуги сватовства, различные сайты знакомств и так далее. Такие ресурсы предлагают вам задать все необходимые параметры: возраст, рост, вес, интересы, цель знакомства и прочее. В интернете достаточно одиноких людей, но при знакомстве и общении необходимо следовать некоторым правилам. Учтите тот факт, что при общении в интернете, образ человека, который вы представляете, и реальный человек могут сильно отличаться. Ведь при общении человек преподносит себя в максимально выгодном свете, при этом, естественно, пытаясь скрыть недостатки. Поэтому не отдавайтесь всецело душой человеку, с которым вы общаетесь в сети, чтобы в реальной жизни потом не разочароваться.

Сами же при общении в интернете с целью знакомства и дальнейших отношений не выдавайте себя за несуществующую личность, не устанавливайте чужие фото. Общаясь, будьте интеллигентны, воспитаны и грамотны, старайтесь быть интересным собеседником, пишите по существу, не используйте заезженные фразы, умейте поразить человека в хорошем смысле этого слова. Не стремитесь сразу же, чуть ли не на следующий день встретиться, пообщайтесь подольше с человеком, узнайте его лучше и поймите, а стоит ли вообще с ним встречаться.

Если через какое-то время вы встретились, при общении не пытайтесь выдавать себя за того человека, которым вы не являетесь, будьте собой, ведь маска притворства рано или поздно спадет, и от этого никому не будет лучше.

Как одинокой женщине устроить свою личную жизнь? Где бы вы ни решили искать свою вторую половинку, не опускайте руки, если не нашли ее сразу же. Верьте, что встретите своего любимого и построите с ним счастливую жизнь.

Почему? Почему мне так не везет?!

Я знаю, есть на свете настоящие мужчины! Я хочу встретить СВОЕГО – сильного, «теплого», родного! Чтобы вместе смеяться, радоваться жизни, строить планы на будущее! Чтобы идти по одной тропинке и наслаждаться радостью любить и быть любимой!

Я найду его, обязательно найду! Нет, … это не тот. И… этот не такой… Холодные все и не по мне…

Эмоции прыгают и брызжут от невозможности найти выход.

Как быть? Что делать? Где еще искать?

Тема отношений в XXI веке стала краеугольным камнем. Мир поменялся. Старые модели не работают. А о новых – знают единицы.

Если раньше было нормальным рано создать семью и «притираться» друг к другу всю жизнь, то сейчас хочется найти свою половинку и быть вместе счастливыми.

В чем секрет? Как организовать себе именно такую жизнь?

Давайте подумаем вместе.

Но для начала, вспомним — какие отношения принято считать счастливыми? Те, в которых он:

- Внимательный, любящий, заботливый

- Хочет семью, детей.

- Статусный, хорошо зарабатывает.

- Верный и родной.

Поэтому, именно такого ГОТОВОГО мужчину ищут женщины. И находят иногда, только он уже с другой.

Появляется мысль: «Но ведь она нашла, значит и я смогу». Поиски продолжаются, даже если рядом уже есть мужчина. Только он не такой. Далеко не такой.

И мало кто обращает внимание на то, с кем ТОТ ИДЕАЛ, с которым непроизвольно сравниваются все остальные представители сильного пола.

А зря. Если бы обратили – увидели бы особенную женщину — легкую, светлую, радостную, сексуальную. Она легко отдает лидерство в руки мужчины и способна довериться его силе. Она независима в эмоциональном и материальном плане, при этом умеет любить и оставаться желанной всегда.

Часто, благодаря именно такой женщине, мужчина становится успешным и тем самым — особенно привлекательным для других женщин. Женщина и только женщина «движет» мужчину становиться сильным и статусным.

Когда нет любимой женщины, смысл достигать вершин исчезает

Либо же когда женщина властная, независимая – у мужчины нет желания становиться успешнее. Зачем? Она сама неплохо справляется.

Также, распространенным есть явление, когда женщина своей критикой и недовольством ослабляет уверенность в себе мужчины. А не уверенный мужчина – неуспешный мужчина. Не успешный мужчина не способен осчастливить женщину.

Из всего вышесказанного становится очевидным, что счастье в личной жизни зависит от самой женщины, ее взглядов на отношения, ее особенностей взаимодействия с мужчиной.

Все начинается с себя

И только самодостаточная зрелая женщина способна создать длительные счастливые отношения с любимым мужчиной. Не верите?

Сейчас мы рассмотрим с Вами «6 женских законов создания счастливых долгосрочных отношений» и Вы убедитесь в том, что полностью соблюдать их может только самодостаточная зрелая женщина.

Почему? Вы сейчас все поймете.

Закон 1. Женщина – творец своих отношений

Самодостаточной женщине не свойственно занимать пассивную ожидательную позицию. Она не ждет, когда ее осчастливят, так как сама ответственна за свое счастье в отношениях.

Ей чуждо обижаться на своего партнера. Она понимает – все, что происходит в отношениях – дело, в том числе и ее рук. И если ее что-то не устраивает – стремится ситуацию разрешить мягко и с любовью.

Несамодостаточная женщина ждет принца, который ее осчастливит и оправдает все ожидания. И когда этого не происходит, она погружается в обиды и недовольство, тем самым отталкивает мужчину.

Закон 2. Женщина дает мужчине полную свободу

Самодостаточная женщина живет разносторонней интересной жизнью. Отношения для нее – одна из граней жизни. Пусть приоритетная, но не единственная.

Вне зависимости от длительности отношений, женщина проявляет глубокое уважение к мужчине и не позволяет себе заходить на его «личную территорию» без разрешения. Она понимает, ее мужчина – не ее собственность.

Не самодостаточная женщина часто сужает круг своих интересов отношениями с мужчиной. Это приводит к тому, что ее мысли заняты вопросами «где он? что делает? с кем?». Нередко возникает ревность и желание «привязать» мужчину к себе. Спустя время, мужчина обнаруживает, что в отношениях нет «свежего воздуха». Становится скучно и тесно. Отношения рушатся.

Закон 3. Женщина следит за тем, чтобы роли в паре были соблюдены

Самодостаточная женщина получает удовольствие от своей женской роли в паре. Решения мужчины, как правило, сопровождаются ее фразой «Конечно, любимый». Она полностью доверяется ему и верит в его силы. Она вдохновляет его своей любовью, красотой, счастливым взглядом.

Даже если у мужчины возникают сложности, она уверенна, что он справится. Женщина не дает советов без просьбы. При этом создает атмосферу, в которой мужчина становится еще сильнее, решительнее и мужественнее.

Она знает — когда каждый на своем месте – всем хорошо. Только соблюдая свою роль, можно достигнуть гармонии в отношениях.

Несамодостаточная женщина стремится показать, что она сильнее. Нередко доказывает свою точку зрения в споре, принимает решения за обоих. Тем самым, непроизвольно, осваивает мужскую роль в паре.

Вскоре, обнаружив себя лидером, укоряет мужчину в том, что она устала «тянуть все на своих плечах». Она изначально не верит в то, что мужчина может сам справится.

Такая женщина часто становится «мамой» для своего мужчины. Она не чувствует себя женщиной и не позволяет чувствовать себя мужчиной своему избраннику. Оба несчастливы.

Закон 4. Женщина открыто выражает свои мысли, желания, потребности, переживания

Самодостаточная женщина знает, что мужчина не телепат, он не умеет читать мысли. И поэтому, она открыто говорит обо всем, чего ей хочется либо о том, что беспокоит.

Она не подавляет эмоций, поэтому они не накапливаются. Тем самым, ее настроение сохраняется радостным. Из этого состояния она дарит свою любовь.

Несамодостаточная женщина опасается открывать свой внутренний мир мужчине, так как боится его потерять. При этом, неоправданные ожидания накапливаются в виде обид, и могут прорваться в любой момент негативными эмоциями в сторону мужчины. А это отношений не укрепляет.

Закон 5. Женщина полностью принимает мужчину, и не стремится его изменить

Самодостаточная женщина понимает, что идеальных людей нет. Она стремится находить сильные стороны в своем мужчине и тем самым вдохновляет его стать еще лучше.

Несамодостаточная женщина критикует своего мужчину и требует от него изменений, указывая на недостатки. При этом она не всегда стремиться раскрывать свою женственность, а это единственный способ повлиять на мужчину.

Закон 6. Женщина не создает ПРАВИЛ в отношениях. Она полностью доверяется своим желаниям и желаниям партнера

Самодостаточная женщина понимает, что никто никому ничего не должен. Тем самым, стремится к постоянному развитию, и привлекает ЖЕЛАНИЕ мужчины давать ей по-максимуму.

Несамодостаточная женщина руководствуется в отношениях понятиями «ОН ДОЛЖЕН», тем самым разрушая спонтанность и естественность. Ну и конечно же, когда мужчина делает что-то из-под палки, удовольствия не получает ни он, ни она.

Вы, наверное, заметили, что следовать всем законам счастливых отношений не так легко. Привычные модели поведения, эмоции, ограничения, страхи, не позволяют жить по перечисленным законам.

Именно поэтому так важно стремится к зрелости и самодостаточности, другими словами — к эмоциональной и материальной независимости. В таком случае, женщина ничего не боится, ее нелегко «зацепить» за эмоции, она радостная и счастливая.

Ведь если женщина любит себя, имеет большой круг друзей, занимается любимым делом, способна себя обеспечить, раскрывает свою женственность – она «притянет» такого же самодостаточного мужчину и сможет раскрыться с ним еще больше.

А мужчина ради такой женщины готов на многое!

Леди, если Вы пока не чувствуете в себе достаточно сил, чтобы легко строить отношения с любимым мужчиной и жить по «Женским законам создания счастливых отношений», не расстраивайтесь.

У Вас сегодня есть шанс приблизиться к своим Мечтам.

Сделайте первый шаг к желанным отношениям– регистрируйтесь на консультацию со мной

Покорите СВОЕГО мужчину уже в ближайшее время! 🙂

Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 в небольшом городке Фрайберг в Моравии (регион Чехии). Его отец был купцом с острым умом и тонким чувством юмора. Его мать была женщина с живым характером на 20 лет моложе своего мужа. Ей был 21 год, когда она родила своего первенца и любимца - Зигмунда. Когда ему было около пяти, семья переехала в Вену, где Фрейд прожил большую часть своей жизни. Блестящий ученик, он поступил в медицинскую школу – в те времена в Австрии это был один из немногих "жизнеспособных" вариантов для еврейского мальчика.

Именно Фрейд предположил, что забывчивость или оговорки не случайны, они проявления внутренних конфликтов и желаний. Он же сделал вывод, что сексуальное влечение - самый мощный творец человеческой психологии (утверждая, что в основе всех наших поступков лежат два мотива: желание стать великим и сексуальное влечение) и шокировал общество предположением, что сексуальность присутствует даже у младенцев. Его наиболее известная теория - "Эдипов комплекс", говорит о том, что у мальчиков есть сексуальное влечение к матери и чувство ревности к отцу.

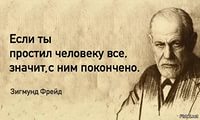

Зигмунд Фрейд - мысли о любви и сексе

- Идеальная, вечная, очищенная от ненависти любовь существует только между зависимым и наркотиком.

- Мы выбираем друг друга не случайно... Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании.

- Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри.

- Если один ничего не мог бы найти в другом, что следовало бы исправить, то вдвоем им было бы ужасно скучно.

- Все, что вы делаете в постели, прекрасно и абсолютно правильно. Лишь бы это нравилось обоим. Если есть эта гармония - то вы и только вы правы, а все осуждающие вас - извращенцы.

- Сексуальным отклонением можно считать только полное отсутствие секса, все остальное - дело вкуса.

- У каждого человека есть желания, которые он не сообщает другим, и желания, в которых он не сознается даже себе самому.

- Люди в целом неискренни в сексуальных вопросах. Они не демонстрируют открыто свою сексуальность, а прячут ее, надевая на себя плотное пальто, сшитое из материи под названием «ложь», как будто в мире сексуальных отношений стоит плохая погода

- Великим вопросом, на который не было дано ответа и на который я все еще не могу ответить, несмотря на мое тридцатилетнее исследование женской души, является вопрос: «Чего хочет женщина?»

- Когда старая дева заводит собачку, а старый холостяк коллекционирует статуэтки, то таким образом первая компенсирует отсутствие супружеской жизни, а второй создает иллюзию многочисленных любовных побед.

- Муж - почти всегда лишь заменитель любимого мужчины, а не сам этот мужчина

- Любящий многих - знает женщин, любящий одну - познаёт любовь.

- Человек никогда ни от чего не отказывается, он просто одно удовольствие заменяет другим.

- Иногда сигара - это просто сигара.

Каждый, кто начинает заниматься психоанализом, вначале, наверное, опасается трудностей, которые уготовят ему толкование мыслей больного и задача репродукции вытесненного. Но вскоре он будет расценивать эти трудности как незначительные, но взамен обретет убеждение, что единственные по-настоящему серьезные трудности встречаются при обращении с переносом.

Из ситуаций, которые здесь возникают, я хочу выхватить одну-единственную, четко описанную, — как из-за ее частоты и реальной значимости, так и из-за ее теоретического интереса. Я имею в виду случай, когда пациентка женского пола недвусмысленными намеками дает понять или говорит об этом открыто, что, подобно любой другой смертной женщине, влюбилась в анализирующего ее врача. Эта ситуация имеет как свои неприятные и комичные стороны, так и серьезные; она также настолько запутана и разнообразно обусловлена, столь неизбежна и трудноразрешима, что ее обсуждение давно удовлетворило бы жизненную потребность аналитической техники. Но так как мы сами не всегда избавлены от ошибок, над которыми насмехаемся у других, то до сих пор не очень-то настаивали на выполнении этой задачи. Мы снова и снова сталкиваемся здесь с обязанностью не разглашать врачебную тайну, без которой в жизни нельзя обойтись, но которая ни к чему в нашей науке. Поскольку психоаналитическая литература принадлежит также к реальной жизни, здесь получается неразрешимое противоречие. Недавно в одном месте я пренебрег секретностью и намекнул, что такая же ситуация с переносом затормозила развитие психоаналитической терапии в ее первые десять лет 1.

1 «Об истории психоаналитического движения» (1914[d]). [Это относится к затруднениям Брейера, связанным с переносом, в случае Анны О. (1895d).]

Для благовоспитанного дилетанта — каковым, пожалуй, является для психоанализа идеальный культурный человек — любовные истории со всем остальным несопоставимы; они, так сказать, из другой оперы и не терпят никакого другого к себе отношения. Если, стало быть, пациентка влюбилась в врача, то он подумает, что в таком случае имеются только два выхода: более редкий, что все условия допускают законное объединение обоих на долгое время, и более частый, что врач и пациентка разойдутся и прекратят начатую работу, которая должна была послужить выздоровлению, как нарушенную стихийным бедствием. Разумеется, допустим и третий выход, который вроде бы даже совместим с продолжением лечения, установление незаконных и недолговечных любовных отношений; но, пожалуй, его делают невозможным гражданская мораль, равно как и звание врача. Тем не менее дилетант попросил бы себя успокоить как можно более ясным заверением аналитика, что этот третий случай полностью исключен. Очевидно, что точка зрения психоаналитика должна быть другой.

Представим второй случай выхода из обсуждаемой ситуации, когда врач и пациентка расстаются после того, как пациентка влюбилась во врача; лечение прекращается. Но состояние пациентки вскоре делает необходимой вторую аналитическую попытку у другого врача; и тут выясняется, что пациентка чувствует себя влюбленной также и в этого второго врача, и точно так же, когда лечение прекращается и начинается новое, она влюбляется в третьего и т. д. Этот со всей определенностью возникающий факт, составляющий, как известно, одно из оснований психоаналитической теории, может найти два применения: одно для анализирующего врача, другое — для нуждающейся в анализе пациентки.

Для врача он означает ценное разъяснение и хорошее предостережение по поводу лежащего у него наготове контрпереноса. Он должен сознавать, что влюбленность пациентки обусловлена аналитической ситуацией и не может быть приписана достоинствам его персоны, что, стало быть, у него нет оснований гордиться таким «завоеванием », как это назвали бы

1 [Вопрос о «контрпереносе» Фрейд затронул еще в своем докладе на Нюрнбергском конгрессе (1910d). Он возвращается к нему еще раз ниже, с. 225 и с. 228—229. Помимо этих пассажей, в других опубликованных произведениях Фрейда эта проблема в явном виде нигде больше не обсуждается.]

вне анализа. И никогда не мешает об этом напомнить. Для пациентки же получается альтернатива: она должна либо отказаться от психоаналитического лечения, либо смириться с влюбленностью во врача как неизбежной судьбой 1.

Я не сомневаюсь в том, что родственники пациентки с такой же решительностью будут высказываться за первую из обеих возможностей, как анализирующий врач за вторую. Но я думаю, что это случай, в котором нельзя уступать решение нежной — или скорее эгоистично ревнивой — заботе родственников. Решающее значение должен был иметь интерес больной. Однако любовь родственников не может излечить невроз. Психоаналитику не стоит себя навязывать, но он может представить себя незаменимым для оказания определенных услуг. Кто в качестве родственника разделяет позицию Толстого по отношению к этой проблеме, пусть продолжает безмятежно владеть своей женой или дочерью, но должен постараться стерпеть, что у нее сохранится также невроз и с ним связанное нарушение ее любовной способности. В конце концов, это такой же случай, как и случай гинекологического лечения. Впрочем, ревнивый отец или супруг глубоко заблуждается, полагая, что пациентка избежит влюбленности во врача, если для преодоления ее невроза изберет другое лечение, отличное от аналитического. Различие скорее будет лишь в том, что такая влюбленность, которой уготовано остаться невыраженной и непроанализированной, никогда не внесет того вклада в выздоровление больной, которого добился бы от нее анализ.

Мне стало известно, что отдельные врачи, которые практикуют анализ, зачастую 2 подготавливают пациентов к появлению любовного переноса или даже просят их «влюбиться только во врача, чтобы анализ продвигался успешно». Мне " непросто представить себе более несуразную технику. Этим лишают феномен убедительного свойства спонтанности и подготавливают самому себе с трудом устраняемые затруднения 3.

1 То, что перенос может выражаться в других и менее нежных чувствах, известно и не нуждается в обсуждении в этой статье. [См. работу «О динамике переноса» (1912b).]

2 [Вместо этого слова только в первом издании стоит: «заблаговременно».]

3 [Только в первом издании этот абзац, носящий характер вставки, набран петитом.]

Вначале, правда, не кажется, что из влюбленности в переносе может возникнуть что-то полезное для лечения. Пациентка, даже самая покладистая до сих пор, вдруг утратила понимание и интерес к лечению, ни о чем другом говорить и слышать не хочет, кроме как о своей любви, на которую она требует ответа; она отказалась от своих симптомов или ими пренебрегает, более того, она объявляет себя здоровой. Происходит полное изменение сцены, как будто игра сменяется неожиданно вторгающейся действительностью, подобно тому, как во время театрального представления раздается пожарная тревога. Тому, кто в качестве врача переживает это впервые, нелегко сохранить аналитическую ситуацию и избежать заблуждения, что лечение действительно завершилось.

Немного поразмыслив, затем разбираешься в этом. Прежде всего вспоминаешь о подозрении, что все, что мешает продолжению лечения, может быть выражением сопротивления1. К проявлению бурных любовных требований, несомненно, во многом причастно сопротивление. Ведь признаки нежного переноса были уже давно заметны у пациентки, а ее уступчивость, ее согласие со всеми объяснениями анализа, ее прекрасное понимание и смышленость, которые она проявляла при этом, разумеется, можно было отнести на счет такой ее установки в отношении врача. Теперь все это словно ветром сдуло; больная стала совершенно неблагоразумной, она словно растворяется в своей влюбленности, и эта метаморфоза регулярно происходила в определенный момент, именно тогда, когда ей нужно было признать или вспомнить особенно неприятный и вытесненный фрагмент из истории ее жизни. Стало быть, влюбленность существовала давно, но теперь сопротивление начинает ею пользоваться, чтобы воспрепятствовать продолжению лечения, чтобы отвлечь весь интерес от работы и чтобы поставить анализирующего врача в неловкое положение.

Если присмотреться, то в ситуации можно выявить также влияние осложняющих мотивов, отчасти таких, которые

1 [Еще категоричнее Фрейд это утверждал еще в первом издании «Толкования сновидений» (1900а), Studienausgabe, т. 2, с. 495. Однако в 1925 году он добавил к тому пассажу пространное примечание, в котором разъясняет его смысл и уточняет предыдущую формулировку.]

присоединяются к влюбленности, отчасти же — особых выражений сопротивления. К мотивам первого рода относятся стремление пациентки убедиться в своей неотразимости, подорвать авторитет врача, принизив его до положения возлюбленного, и все, что прельщает в качестве побочной выгоды при любовном удовлетворении. По поводу сопротивления можно предположить, что оно иногда пользуется объяснением в любви как средством, чтобы испытать строгого аналитика, после чего в случае своей уступчивости ему следовало бы ожидать строгого внушения. Но прежде всего создается впечатление, что сопротивление в качестве agent provocateur усиливает влюбленность и преувеличивает готовность отдаться, чтобы затем тем убедительнее оправдать действие вытеснения, ссылаясь на опасности подобной распущенности. Вся эта мишура, которой в более чистых случаях может и не быть, как известно, рассматривалась Альф. Адлером как сущность всего процесса 1.

Но как должен вести себя аналитик, чтобы не потерпеть неудачи из-за такой ситуации, если для него несомненно, что, несмотря на этот любовный перенос и на протяжении всего времени, пока он существует, лечение нужно продолжить?

Теперь, настоятельно подчеркивая общепринятую мораль, я мог бы легко постулировать, что аналитик никогда и никоим образом не должен принимать или отвечать на предлагаемую ему нежность. Скорее, он должен признать момент подходящим для того, чтобы отстоять перед влюбленной женщиной нравственное требование и необходимость отказа и добиться от нее, чтобы она отступилась от своего желания и, преодолев животную часть своего «я>>, продолжила аналитическую работу.

Но я не исполню этих ожиданий ни в первой, ни во второй их части. В первой части, потому что я пишу не для клиентов, а для врачей, которые должны бороться с серьезными трудностями, и, кроме того, еще потому, что могу здесь свести моральное предписание к его истокам, то есть к целесообразности. На этот раз я, к счастью, способен, не меняя результатов, заменить требование морали соображениями аналитической техники.

1 [Ср. Adler (1911, 219).]

Но еще решительнее я отрекусь от второй части указанного ожидания. Призывать к подавлению влечения, к отказу от удовлетворения и к сублимации, как только пациентка призналась в своем любовном переносе, означало бы поступать не аналитически, а безрассудно. Это было бы подобно тому, как если бы искусственными заклинаниями пожелали вызвать духа из преисподней, а затем, ни о чем его не спросив, отправили бы его обратно. Ведь в таком случае всего лишь довели бы вытесненное до сознания, чтобы, испугавшись его, вытеснить его по-новому. Да и относительно успеха подобного образа действий не нужно обманываться. Как известно, утонченными оборотами речи со страстями мало что можно поделать. Пациентка только почувствует пренебрежение и не упустит возможности за него отомстить.

Так же мало я могу советовать избрать средний путь, который кому-то покажется наиболее благоразумным и состоит в том, что врач утверждает, что отвечает на нежные чувства пациентки, и при этом уклоняется от всех физических проявлений этой нежности, пока не сможет направить отношения в более спокойное русло и поднять их на более высокую ступень. Я должен возразить против такого выхода из положения, указав, что психоаналитическое лечение основано на правдивости. В этом заключена значительная часть его воспитательного воздействия и его этической ценности. Опасно покидать этот фундамент. Кто хорошо освоился с аналитической техникой, тот вообще больше не прибегает ко лжи и обману, обычно необходимым врачу, и, как правило, себя выдает, если иной раз пытается это сделать из лучших намерений. Поскольку от пациента требуют самой строгой правдивости, то ставишь на карту весь свой авторитет, если предоставляешь ему возможность поймать себя на том, что отступаешь от правды. Кроме того, попытка позволить себе откликнуться на нежные чувства пациентки не совсем безопасна. Человек не настолько хорошо владеет собой, чтобы однажды вдруг не зайти дальше, чем намеревался. Поэтому я считаю, что нельзя отрекаться от безучастности, которую приобрели благодаря подавлению контрпереноса.

Я также уже дал понять, что аналитическая техника наказывает врачу не давать нуждающейся в любви пациентке требуемого удовлетворения. Лечение должно проводиться в условиях абстиненции 1; под этим я не имею в виду просто физическое лишение и не лишение всего, чего жаждут, ибо этого, наверное, не вытерпел бы ни один больной. Но я хочу выдвинуть принцип, что у больных нужно сохранять потребность и страстное желание в качестве сил, побуждающих к работе и изменению, и надо остерегаться успокаивать их суррогатами. Ведь ничего другого, кроме суррогатов, предложить и нельзя, поскольку больная вследствие своего состояния, пока не устранены ее вытеснения, получить настоящее удовлетворение не способна.

Признаемся, что принцип, согласно которому аналитическое лечение должно проводиться в условиях лишения, выходит далеко за рамки рассматриваемого здесь отдельного случая и требует подробного обсуждения, благодаря которому должны быть очерчены границы его применимости 2. Однако мы не хотим этого делать сейчас и по возможности будем строго придерживаться ситуации, из которой мы исходили. Что произошло бы, если бы врач поступил иначе и, скажем, воспользовался бы предоставленной друг другу свободой, чтобы ответить на любовь пациентки и удовлетворить ее потребность в нежности?

Если при этом он, должно быть, руководствовался расчетом, что подобной любезностью он обеспечит себе власть над пациенткой и таким образом подвигнет ее решать задачи лечения, то есть навсегда избавит ее от невроза, то опыт должен был бы ему показать, что он просчитался. Пациентка достигла бы своей цели, а он своей — никогда. Между врачом и пациенткой лишь снова произошло бы то, о чем рассказывается в веселой истории о пасторе и страховом агенте. К неверующему и тяжелобольному страховому агенту по настоянию родственников приводят благочестивого мужа, который перед смертью должен обратить его в веру. Беседа длится так долго, что ждущие обретают надежду. Наконец, дверь комнаты больного распахивается. Неверующий в веру не обращен,

1 [Фрейд впервые открыто обсуждает здесь техническую рекомендацию, согласно которой лечение должно проводиться в условиях абстиненции, то есть то, что вошло в психоаналитическую литературу как «правило абстиненции».]

2 [Фрейд еще раз затронул эту проблему в своей работе, прочитанной на Будапештском конгрессе (1919а).]

но пастор уходит застрахованный 1.

Было бы большим триумфом для пациентки, если бы ее любовные притязания нашли ответ, и полным провалом — для лечения. Больная достигла бы того, к чему стремятся все больные в анализе: отыграть, повторить в жизни нечто такое, что она должна только вспомнить, когда ей нужно воспроизвести и сохранить в психической области психический материал 2. В дальнейшем течении любовных отношений она продемонстрировала бы все торможения и патологические реакции своей любовной жизни, при этом их коррекция не была бы возможной, а неприятное переживание закончилось бы раскаянием и значительным усилением ее склонности к вытеснению. Любовная связь делает недейственным аналитическое лечение; соединение того и другого — абсурд.

Стало быть, удовлетворение любовного требования пациентки столь же губительно для анализа, как и его подавление. Путь аналитика совершенно иной, для него нет образца в реальной жизни. Аналитик не уклоняется от любовного переноса, не отгоняет его и не отбивает к нему охоту у пациентки; точно так же он стойко воздерживается от любых на него ответов. Он придерживается любовного переноса, но относится к нему, как к чему-то нереальному, как к ситуации, которую нужно пережить в процессе лечения, которую нужно свести к ее бессознательным первоисточникам и которая должна помочь довести до сознания больной самое сокровенное в ее любовной жизни, чтобы оно было ей подвластно. Чем больше ему кажется, что он сам неуязвим для всякого искушения, тем скорее он сможет извлечь из ситуации ее аналитическое содержание. Пациентка, сексуальное вытеснение которой все же не устранено, а лишь отодвинуто на задний план, в таком случае почувствует себя достаточно уверенной, чтобы проявить все условия любви, все фантазии своего сексуального стремления, все особенности своей влюбленности, и, отталкиваясь от них, сама откроет путь к инфантильным обоснованиям своей любви.

Однако у одного класса женщин эта попытка сохранить любовный перенос для аналитической работы, не удовлетворяя его, окажется неудачной.

1 [Эта притча упоминается также в «Вопросе о дилетантском анализе» (1926e).]

2 См. предыдущую статью «Воспоминание... » и т. д. .

Это женщины с необузданной страстностью, не терпящей никаких суррогатов, дети природы, не желающие брать психическое вместо материального, которым, по словам поэта, доступна только «логика супа с аргументами фрикаделек» 1. С такими людьми оказываешься перед выбором: либо проявить взаимность, либо навлечь на себя всю неприязнь отвергнутой женщины. Но ни в том, ни в другом случае нельзя соблюсти интересы лечения. Приходится безуспешно ретироваться и можно, скажем, задуматься над проблемой: каким образом способность к неврозу сочетается со столь непреклонной потребностью в любви.

Способ, которым постепенно подводят к аналитическому пониманию других, менее агрессивных влюбленных, возможно, у многих аналитиков окажется одинаковым. Прежде всего подчеркивают несомненную причастность к этой «любви» сопротивления. Настоящая влюбленность сделала бы пациентку уступчивой и повысила бы ее готовность решать проблемы своего случая просто по причине того, что этого требует любимый мужчина. Такая влюбленность охотно избрала бы путь через завершение лечения, чтобы сделать себя ценной для врача и подготовить реальность, в которой любовная склонность могла бы найти свое место. Вместо этого пациентка показывает себя упрямой и непослушной, отбросила от себя весь интерес к лечению и явно не испытывает также почтения к глубоко обоснованным убеждениям врача. Стало быть, она продуцирует сопротивление в форме проявления влюбленности и, кроме того, без тени сомнения делает так, что тот оказывается в ситуации так называемой мельницы 2. Ибо если он отклоняет ее любовь, к чему его вынуждают долг и разумение, то она может изображать из себя отвергнутую и в таком случае из мстительности и горькой обиды не даст ему себя вылечить, как она делает это теперь вследствие мнимой влюбленности.

Вторым аргументом против подлинности этой любви является утверждение, что она не содержит в себе ни одной новой черты, проистекающей из нынешней ситуации, а сплошь состоит из повторений и оттисков прежних, также инфантильных реакций.

1 [Гейне, «Бродячие крысы».]

2 [Ситуация при игре в карты, когда из-за неудачного расклада игрок лишается, казалось бы, гарантированного выигрыша и не может никак повлиять на игру. — Прим. перев.]

И врач берется это доказать при помощи детального анализа любовного поведения пациентки.

Если к этим аргументам добавляют еще необходимую меру терпения, то, как правило, трудную ситуацию удается преодолеть и продолжить работу либо с ослабленной, либо с «опрокинутой » влюбленностью, цель которой в таком случае состоит в выявлении инфантильного выбора объекта и опутывающих этот выбор фантазий. Но мне хотелось бы критически осветить упомянутые аргументы и поднять вопрос, говорим ли мы этим пациентке правду или в своем бедственном положении прибегли к недомолвкам и искажениям. Другими словами: действительно ли влюбленность, проявляющуюся в аналитическом лечении, нельзя назвать реальной?

Я думаю, что мы сказали пациентке правду, однако не всю, не заботясь о последствиях. Из двух наших аргументов первый — более веский. Доля сопротивления в любви-переносе бесспорна и очень значительна. Но все-таки не сопротивление создало эту любовь, оно находит ее, пользуется ею и преувеличивает ее проявления. Неподдельность феномена не ослабляется также и сопротивлением. Наш второй аргумент гораздо слабее; верно, что эта влюбленность состоит из новых изданий старых черт и повторяет инфантильные реакции. Но это — существенная особенность всякой влюбленности. Не бывает влюбленности, которая не повторяла бы инфантильного образца. Именно то, что составляет ее навязчивый характер, напоминающий нечто патологическое, происходит от ее инфантильной обусловленности. Вероятно, любовь-перенос имеет еще меньшую степень свободы, чем та, что случается в жизни и которую называют нормальной, позволяет еще более отчетливо распознать зависимость от инфантильного образца, оказывается менее податливой и способной к модификациям, но это и все, причем не самое главное. На каком основании следует говорить о подлинности любва? На основании ее дееспособности, ее пригодности для осуществления любовной цели? В этом пункте любовь-перенос, по-видимому, не уступает ни одной другой; создается впечатление, что от нее всего можно добиться.

Итак, сделаем краткие выводы: мы не вправе оспаривать у влюбленности, проявляющейся в аналитическом лечении, характер «настоящей» любви. Если она кажется не очень нормальной, то это вполне объясняется тем обстоятельством, что и обычная влюбленность вне аналитического лечения напоминает скорее ненормальные, чем нормальные душевные феномены. Тем не менее она отличается несколькими чертами, которые обеспечивают ей особое положение. Она 1) спровоцирована аналитической ситуацией, 2) доведена до крайности сопротивлением, господствующим в этой ситуации, и 3) в значительной степени не принимает в расчет реальность, она более неразумна, более беспечна, более слепа в оценке любимого человека, чем при нормальной влюбленности. Но мы не вправе забывать, что именно эти отклоняющиеся черты и составляют сущность влюбленности.

Для действий врача наиболее важной является первая из трех упомянутых особенностей любви-переноса. Он выманил эту влюбленность, применив аналитический метод к излечению невроза; она является для него неизбежным результатом врачебной ситуации, подобным физическому обнажению больного или сообщению жизненно важной тайны. Тем самым для него является несомненным, что он не вправе извлекать из нее никакой личной выгоды. Готовность пациентки ничего здесь не меняет, а только перекладывает всю ответственность на его собственную персону. Ведь больная, как он должен знать, ни к какому другому механизму излечения не была подготовлена. После благополучного преодоления всех трудностей она часто признается в фантазии-ожидании, с которой приступила к лечению: если она будет вести себя хорошо, то в конце будет вознаграждена ласковостью врача.

Для врача этические мотивы соединяются тут с техническими, чтобы удержать его от предоставления любви больной. Он должен держать перед глазами цель — чтобы женщина, любовная способность которой сдержана инфантильными фиксациями, стала свободно распоряжаться этой бесценной и важной для нее функцией, но не растратила бы ее во время лечения, а держала бы наготове для реальной жизни, если та обращается к ней после лечения с этими требованиями. Он не должен разыгрывать с ней сцену собачьих бегов, где в качестве приза выставлен венок из колбас и где некий шутник портит все дело, бросив на беговую дорожку отдельную колбасу. Собаки набрасываются на нее, забывая о гонке и о маячащем вдали венке для победителя. Я не хочу утверждать, что врачу всегда будет легко удерживаться в пределах границ, предписанных ему этикой и техникой. Особенно молодому и пока еще не связанному прочными узами мужчине эта задача может показаться тяжелой. Несомненно, половая любовь составляет одно из основных содержаний жизни, и объединение душевного и телесного удовлетворения в любовном наслаждении является прямо-таки одной из ее кульминаций. Все люди, вплоть до немногих взбалмошных фанатиков, знают об этом и в соответствии с этим устраивают свою жизнь; и только в науке стесняются это признать. С другой стороны, мужчине приходится играть неприятную роль отвергающего и отказывающего, когда женщина пытается добиться любви, и от благородной женщины, признающейся в своей страсти, несмотря на невроз и сопротивление, исходит несравнимое очарование. Искушает не грубое чувственное требование пациентки. Оно действует скорее отталкивающе, и нужно призвать всю терпимость, чтобы отнестись к нему как к естественному феномену. Пожалуй, более тонкие и це-лезаторможенные желания-побуждения женщины приносят с собой опасность позабыть про технику и задачу врача ради прекрасного переживания.

И все же уступка для аналитика исключена. Как бы высоко ни ценил он любовь, еще выше он должен ставить то, что у него есть возможность поднять свою пациентку над важнейшей ступенью в ее жизни. Она должна у него научиться преодолению принципа удовольствия, отказу от напрашивающегося, но социально неприемлемого удовлетворения ради удовлетворения более отдаленного, возможно, вообще негарантированного, но в психологическом и социальном отношении безупречного. В целях этого преодоления она должна пройти через доисторические времена своего душевного развития и на этом пути обрести тот прибавок душевной свободы, благодаря которому сознательная душевная деятельность — в системном значении — отличается от бессознательной 1.

Таким образом, аналитик-психотерапевт должен вести борьбу на три фронта: внутри себя — с силами, которым

1 [Это различие разъясняется в работе «Некоторые замечания о понятии бессознательного в психоанализе» (1912g), Studienausgabe, т. 3, с. 35-36.]

хочется низвергнуть его с аналитического уровня, вне анализа — с противниками, которые оспаривают значение сексуальных движущих сил и запрещают ему использовать их в своей научной технике, и в анализе — со своими больными, которые сначала ведут себя как противники, но затем обнаруживают господствующую у них переоценку сексуальной жизни и хотят захватить в плен врача своей социально необузданной страстностью.

Дилетанты, об отношении которых к психоанализу я говорил вначале, несомненно, воспользуются также и этими рассуждениями о любви-переносе в качестве повода, чтобы обратить внимание общества на опасность этого терапевтического метода. Психоаналитик знает, что работает с самыми взрывоопасными силами и требует такой же осторожности и добросовестности, что и химик. Но разве химику когда-нибудь запрещалось заниматься нужными из-за их действия взрывчатыми веществами по причине того, что они небезопасны? Удивительно, что психоанализу приходится заново завоевывать все лицензии, которые давно уже признаны за другими видами врачебной деятельности. Разумеется, я не выступаю за то, что нужно отказываться от безобидных лечебных методов. В некоторых случаях их бывает достаточно, и в конце-то концов, человеческое общество может столь же мало нуждаться в furor sanandi 1, как и в каком-либо другом фанатизме. Но когда полагают, что психоневрозы нужно одолевать, оперируя безобидными средствами, это означает, что с точки зрения их происхождения и практического значения эти нарушения грубо недооценивают. Нет, в действиях врача наряду с medicina всегда останется место для ferrum и для ignis 2, и поэтому нельзя будет обойтись также и без неослабленного, по всем правилам искусства проводимого психоанализа, который не боится орудовать самыми опасными душевными побуждениями и распоряжаться ими на благо больного.

1 [Излечении страстей (лат.).]

2 [Намек на изречение, приписываемое Гиппократу: «То, что нельзя вылечить лекарством, излечивают ножом; то, что не лечит нож, излечивают каленым железом; но то, что нельзя излечить огнем, надо считать неизлечимым». «Афоризмы», VII, 87, в книге Гиппократа «Мысли о здоровых и больных людях и врачевании», 1927, 32. Однако ответственный редактор этого издания, А. Закк, добавляет, что подлинность этого афоризма сомнительна.]

Перевод А. М. Боковикова

Заметки о любви-переносе

Любовь в основе своей и теперь настолько же животна, какой она была испокон веков.

З. Фрейд

Фрейд был зол на человечество.

А. Белкин

В академической науке России психоанализ никогда не занимал существенного ни теоретического, ни практического места, а имеющиеся методологии никак не связаны с научным сообществом, отсюда непопулярность психоанализа как терапевтического метода. И. А. Задорожнюк пишет: «Статус психоанализа в России ограничен миссионерской деятельностью, что объединяет его с феминизмом. Духовные традиции русской культуры обладают институциональными особенностями, делающими непроницаемыми широкие социальные круги российского общества для феминистских идей, порождённых иным образцом эротических отношений».

А вот на Западе из всех эротических теорий ни одна не наделала столько шума в научных кругах и в общественном мнении, сколько теория австрийского психиатра Зигмунда Фрейда (1856-1939). Конец XIX века, викторианская эпоха в западной культуре любви преобладали иррационалистические концепции, акцентирующие внимание на бессознательных и иррациональных моментах в эросе. Этот вектор развития наиболее ярко проявился в психоанализе З.Фрейда и его последователей. Достаточно быстро психоанализ З.Фрейда становится доминирующей формой понимания феномена любви или, точнее, сексуальности. И на протяжении десятилетий он оставался ведущей теорией западной сексологии.

Революционную роль сыграло учение З.Фрейда о бессознательном, о его влиянии на сознание, об эротическом характере глубинных мотивов поведения. Тем самым его теория вторглась в "епархию" писателей, философов и церкви ломая устойчивое представление о единовластии разума в человеческой жизни.

Понимание его учения о любви лучше начать с объяснения З.Фрейдом природы невроза: основой невроза, является конфликт между "принципом удовольствия" и "принципом реальности", происходящий в психике человека. Когда конфликт достигает невыносимой остроты, человек от него "сбегает в болезнь", ищет в ней спасения от диктата реальности.

Как возникает этот конфликт? Каждый младенец от рождения совершенно бессознательно подчиняется в своем поведении "принципу удовольствия", купается в наслаждениях и стремится избегать неприятных ощущений. Он насквозь эротичен, не способен ни к какому самоограничению, он - совершенно безнравственный сластолюбец. Детская сексуальность связана, преимущественно, со ртом и анусом, а не с половыми органами, поскольку последние еще не достигли зрелости. (Именно учение о детской сексуальности вызвало наибольшее негодование и критику общественности: "Как можно ангельски невинное дитя представлять сладострастником?!") Со временем окружающая среда начинает неумолимо ограничивать детские "права" на удовольствия, принуждает считаться с требованиями внешнего мира. Таким образом, в противовес единовластному "принципу удовольствия" в психике начинает формироваться "принцип реальности" и вместе с ним - сфера сознания, человеческое "я". Под давлением внешней реальности человек вынужден отказываться от чисто "сексуального мышления", познавать законы реальности и приспосабливаться к ним.

Для взрослого человека, живущего в современном обществе, совершенно недопустимы те вольности, которые естественны для младенца. Однако "первичные позывы" к удовольствиям у взрослого не исчезли. Что же с ними стало? Они либо подавлены (т.е. вытеснены в бессознание, хотя и не ликвидированы), либо "окультурены", преобразованы в непрямые формы осуществления, изменены иногда почти до неузнаваемости (все равно как дерево в результате обработки становится совсем непохожим на него столом). В итоге "принцип реальности" берет верх над "принципом удовольствия", но последний не уходит в небытие. Первичные позывы сластолюбия, которые З.Фрейд обозначил собирательным термином "либидо" (лат. libido - влечение, желание, страсть), должны так или иначе - не прямо, так косвенно - получать удовлетворение. В противном случае, либидо уподобится пару в наглухо закрытом паровом котле. Грубое рассогласование между сознанием и бессознательным, между "хочу" и "нельзя" ведет к неврозу, неадекватным поведенческим реакциям.

З. Фрейд набрасывает следующий сценарий развития сексуальности человека. Первоначально, в детстве либидо не имеет соответствующего сексуального объекта (пока еще нет «примата», как говорит Фрейд, «генитальной зоны»), а «употребляется на другие несексуальные цели». Правда, в раннем детстве можно говорить о «зародышах сексуальной деятельности» (сосание груди матери). Поскольку в этот период либидо витает в состоянии напряжения, не прикреплено к объекту, оно временно может фиксироваться на любых объектах. Отсюда Фрейд делает принципиальный вывод, что предрасположение к отклоняющимся формам сексуального поведения «составляет общее первоначальное сексуальное предрасположение полового влечения человека, из которого в течение периода созревания развивается нормальное сексуальное поведение».

Самое раннее эмоциональное влечение ребенка к другим проявляется в виде "идентификации". Это - отождествление себя с кем-то, копирование кого-то любимого или, наоборот, нелюбимого, представление себя вместо кого-то отсутствующего или утраченного (например, отца, матери). "Идентификация, - замечает З.Фрейд, - между прочим, имеет своим следствием ограничение агрессии против человека, с которым идентифицируются; этого человека щадят и ему помогают".

По мнению З. Фрейда идентификация играет определенную роль в возникновении у человека "Эдипова комплекса", которому он придавал важное значение для понимания человеческого поведения. Маленький сын поначалу идентифицирует себя с отцом, видя в нем свой идеал. По отношению к любимой матери он хотел бы выполнять ту же роль, что и отец, но в таком случае само наличие отца препятствует осуществлению этого желания (у девочек соответственно все наоборот). Первоначально ребенок делает любимое лицо объектом своих еще неверно направленных сексуальных устремлений. В результате идентификация с отцом принимает враждебную окраску, отношение к отцу становится амбивалентным (двойственным): он одновременно и идеал, и соперник. "Амбивалентная установка к отцу и только нежное объектное стремление к матери является для мальчика содержанием простого позитивного "Эдипова комплекса". Разрушение "Эдипова комплекса" происходит путем "отказа" от матери как предмета любви в пользу отца, т.е. сын в конце концов "уступает" мать отцу. После этого может усилиться его идентификация либо с матерью, либо с отцом. Второй исход более желателен, так как сохраняет нежное отношение к матери и укрепляет мужество в характере мальчика. "Нежелательный" исход чаще бывает у девочек, чем у мальчиков. "Очень часто из анализа узнаешь, - писал З.Фрейд, - что после того как пришлось отказаться от отца как объекта любви, маленькая девочка развивает в себе мужественность и идентифицирует себя уже не с матерью, а с отцом, т.е. потерянным объектом".

Первая детская любовь, связанная с "Эдиповым комплексом", вытесняется из сознания в бессознание и продолжает существование в скрытом, "забытом" виде, а остаток любовных чувств проявляется уже только в нежной (а не сексуальной) форме. Нежное чувство - во всех его разнообразных проявлениях - является, по мнению З.Фрейда, преемником прежнего, вполне чувственного, влечения.

Это психоаналитическая (читай психиатрическая) версия эдиповой фазы развития ребенка, а вот что об этой фазе говорит современная психология. Первые явные проявления полового интереса у ребенка происходят в возрасте примерно 3-х лет и направлены на родителя противоположного пола. Так, например, мальчик "не по-детски" ревнует, когда папа оказывает знаки внимания маме, рвется в родительскую спальню, чтобы спать с мамой, а девочка демонстрирует папе свои наряды и умения, льнет к нему и пытается проводить с ним все время, пока он находится дома. В гармоничной семье, где есть папа и мама, которые любят не только своего ребенка, но и друг друга, происходит полноценное прохождение ребенком эдиповой фазы развития, что приводит к формированию личности наиболее полно адаптированной к реальностям взрослой половой жизни.

В неполных семьях или в семьях, где отношения между супругами лишены любви и взаимопонимания, недополучение наглядного примера, телесных и других ласк приводит к сложностям во взаимоотношениях с противоположным полом во взрослой личной жизни. В наш Клуб регулярно приходят письма с проблемами: , или полная противоположность... Есть и другие варианты взрослых проблем с пробелами в воспитании этой важной (а не важных фаз в детстве нет) эдиповой фазы:

В действительности полностью развившийся Эдипов комплекс, как он был описан Фрейдом, обнаруживает все эти тенденции: чрезмерные требования безусловной любви, ревность, собственническое отношение, ненависть вследствие отвержения, - которые характерны для невротической потребности в любви. В этих случаях Эдипов комплекс нельзя рассматривать как источник невроза, так как он сам является невротическим образованием.

З. Фрейд указывает два основных фактора, под влиянием которых развивается или нормальное сексуальное поведение, или отклоняющиеся его формы. Это, с одной стороны, пропущенные через сознание требования культуры (стыд, сострадание, отвращение, конструкции морали и авторитета и т.п.), с другой - выбор того или иного сексуального объекта (нормальное развитие идет, если таким объектом становятся гениталии субъекта противоположного пола). Так как сексуальное развитие представляет собой сложный и длительный процесс, то, как замечает З.Фрейд: «...всякий шаг на этом длинном пути развития может привести к месту фиксации (т.е. случайному, как оправданному, так и неоправданному культурой выбору сексуального объекта), всякая спайка этого запутанного сочетания может стать поводом к диссоциации полового влечения» - т.е. нарушению нормального развития. Это может быть неправильное воспитание в асоциальных, дисгармоничных семьях, неполноценное воспитание в неполных семьях, перепутывание пола в результате ошибочных акцентов и идеалов, влияние субкультуры, нарушения соматических структур и др.

Понятие любви, в трактовке З.Фрейда, - это обобщение всего того, что происходит от энергии первичных позывов (либидо), т.е. это - половая любовь с целью совокупления, а также любовь к себе, любовь родителей, любовь детей, дружба и общечеловеческая любовь. Он писал: "...Психоанализ научил нас рассматривать все эти явления как выражение одних и тех же побуждений первичных позывов..."

З. Фрейд считал, что все человеческие привязанности вытекают из одного общего источника – полового влечения, либидо. Он писал, что ядро того, что мы называем любовью, – это половая любовь, цель которой – половая близость.

...любовь в основе своей и теперь настолько же животна, какой она была испокон веков.

...любовь в основе своей и теперь настолько же животна, какой она была испокон веков.

З.Фрейд.

В основе его работ лежит связь между любовью и сексуальностью. Любовь, по Фрейду, – иррациональное понятие, из которого исключено духовное начало. Любовь в теории сублимации, разработанной Фрейдом, низводится к первобытной сексуальности, являющейся одним из основных стимулов развития человека».

Д.псх.н. профессор Е.П. Ильин «Психология любви». Книга есть в нашей «Любовь, семья, секс и около…»

Либидо это не только сексуальные инстинктивные влечения, либидо представляет собой особую энергию, которая может трансформироваться, принимать разный вид; далее, либидо - это и определенное количество энергии, разное у разных людей. «У нас, пишет Фрейд,возникает представление об определенном количестве либидо, психически представленное, как мы говорили, Я - либидо, продукция которого, увеличение или уменьшение, распределение и сдвиг, должна дать нам возможность объяснить наблюдаемые психосексуальные феномены».

Но одновременно либидо - это и неосознаваемые желания, которые стремятся реализоваться, причем есть два важных условия такой реализации. Во-первых, либидо может реализоваться, если находит свой объект (Фрейд называет его то «сексуальный объект», то «объект-либидо»). Фрейд пишет, что исследование либидо «становится доступным только тогда, когда это либидо нашло психическое применение, чтобы привязаться к сексуальным объектам, т.е. превратиться в объект-либидо... Мы видим тогда, как либидо концентрируется на объектах, фиксируется на них или оставляет эти объекты, переходит с них на другие и с этих позиций направляет сексуальную деятельность индивида, которая ведет к удовлетворению, т.е. частичному временному потуханию либидо... будучи отнятым от объектов, либидо остается витающим в состоянии напряжения и, наконец, возвращается к «Я»...».

Второе условие реализации либидо - представление его в сознании (прохождение через сознание). Именно это условие является проводником социальных требований: одни бессознательные сексуальные желания (морально и культурно оправданные) допускаются сознанием, другие - нет. В последнем случае происходит или вытеснение этих желаний, как правило, с трансформацией в область патологии (неврозы и прочее), или их сублимация, т.е. выход и применение энергии либидо в других областях (например, в творчестве - научном, художественном, духовном).

Философский анализ теории любви Фрейда:

«В работах 3. Фрейда и В. Райха феномен любви в культуре рассматривается в контексте системы запретов. Запреты в психоанализе понимаются главной формой дистанции антропного феномена любви.

В концепции 3. Фрейда к двум типам влечения, новоевропейской философии добавлен третий, основанный на запрете желания, что способствует развитию различных форм сублимации.

Исходное положение концепции 3. Фрейда о сублимации раскрывает разрыв менаду самостью и ее стремлением. Это особенное положение

переживания. 3. Фрейд полагает, что исходное желание запретно и его в культуре подменяет желание разрешенное. 3. Фрейд выделяет два уровня запрета желаний: первый препятствуют животному поведению человека, а второй представлен как ограничения в рамках конкретной культуры. Возможность разрыва между истинно желаемым и получаемым в рамках культуры - новое положение в переживаниях человека.

Зафиксирована разница между позициями 3. Фрейда и В. Райха. 3. Фрейд считает, что освобождение первичных желаний приведет к высвобождению животных и запретных желаний. Это положение принимает большинство его последователей. В. Райх считает, что природа человека добра, а источником зла является слой культуры, впитанный человеком. Он подавляет биологическую природу. Так разрыв желаний принимается обоими. 3. Фрейд исключает экстаз (любовь понимается им только как снятие напряжения и в этом аспекте подобна смерти) и специфическое единение-единство (любовь как внутреннее эгоистическое и изолированное от другого переживание). Дистанция сводится к культурному запрету и исключается из субъекта».

Д.филос.н О.И. Николина «Феномен любви в бытии человека»

Фрейд с самого начала относился к любви скептически и иронично.

Психоаналитик

«Рассуждения Фрейда на тему любви и нежности не дают нам ответа на вопрос: каким образом нежность вплетается в генитальную любовь. Половой акт не предполагает подавления сексуального стремления (наоборот, он является воплощением сексуального позыва), но откуда же в таком случае возникает нежность? Кроме того, Фрейд ничего не говорит об удовлетворенной сексуальности. Если нежность присутствует в генитальной любви, значит, она порождена вовсе не подавлением сексуального стремления, а какими-то иными причинами, и эти причины, по-видимому, совсем не сексуального характера. Анализ Сатти ясно показывает нам несостоятельность фрейдисткого подхода к этой проблеме. Об этом же свидетельствуют работы Рейка, Фромма, Дефореста и других ревизионистов фрейдизма. Адлер, например, уже в 1908 году пришел к выводу, что потребность в любви не может быть производной от сексуальной потребности»

«Свою «теорию» Фрейд создавал специально, чтобы объяснить ею неврозы, вот только сделать этого, она, как раз, и не смогла. Не сделала! Эти больные посещали психоаналитика десятилетиями, даже и тогда, когда те считали результаты такого «лечения», удовлетворительными. Эта «гипотеза» привела к тому, что случаи самоубийств больных, лечившихся у психоаналитиков, (включая самого Фрейда), сделались делом обычным. Не владея гипнозом, Фрейд решил «объяснять» больному его невроз, как проблему «подсознательно» исключительно сексуальную. Для этого и изобрёл теорию и метод: «пансексуализм» и «самоанализ».

В клинике нервных болезней они не прижились потому, что ими нельзя было никого вылечить. И как ни бились фанаты с «анализом» и «секс-толкованием» снов, им так и не удалось объяснить, ни одного сексуального невроза, ни одного сексуального извращения, ни одного заболевания нервной системы. Ничего. Ноль…

Врачи, убедившись в непригодности метода, его выбросили, после чего он и стал куском хлеба для «психоаналитиков» – людей менее щепетильных».

Владимир Иванов «Любовь и войны полов». Книга есть в нашей «Любовь, семья, секс и около…»

«Фрейд понимал сексуальность широко – как переживание и осуществление человеком своего либидо, т.е. сексуального влечения. Фрейд намеренно отказался от термина «эрос», настаивая на либидозном, т.е. из либидо вытекающем понимании секса. Таким образом расширялось и понятие сексуального. Либидо – это психофизическая основа не только любви в собственном смысле слова, но всего разнообразия тех привязанностей и влечений, которые в живом языке называются любовью в неспецифических и частных смыслах этого слова. Предлагая рассматривать либидо как фундаментальное основание всех человеческих устремлений, выражающихся не только в традиционно понимаемом сексуальном поведении, Фрейд усматривал своеобразное проявление либидо и в желании младенца припасть к материнской груди, и в творческом устремлении художника».