Анализ содержания экспериментальной части программы по данной теме свидетельствует, что большинство продуктов реакций являются минеральными удобрениями. Утилизировать отходы можно по следующей схеме: продукты реакции сильно разбавить водой, кислые смеси нейтрализовать известковой водой до слабого окрашивания с фенолфталеином, затем растворы использовать в качестве подкормки комнатных растений или подкормки растений на пришкольном участке. Работы, в которых используют серную кислоту, соединения меди, снабжены указаниями по утилизации продуктов реакции.

Опыт №1 . Получение азота взаимодействием хлорида аммония с нитритом натрия

Оборудование и реактивы: Хлорид аммония, нитрит натрия, водяная баня, плитка, колба Вюрца, капельная воронка, пробирки, кристаллизатор с водой, стеклянные и резиновые газоотводные трубки, шпатель.

Уравнения реакций: NH4Cl + NaNO2 ® NH4NO2 + NaCl,

NH4NO2 ® 2 H2O + N2 – при нагревании

Ход работы: На холоде готовят насыщенный раствор хлорида аммония (на 100 мл воды – 35 г. соли) и нитрита натрия (на 80 мл воды берут 50 г. соли). Колбу с газоотводной трубкой заполняют на 1/3 объема раствором хлорида аммония и закрывают пробкой с капельной воронкой, в которую наливают раствор нитрита натрия. Колбу нагревают на водяной бане и по каплям наливают раствор нитрита натрия к раствору хлорида аммония. Когда воздух из колбы будет вытеснен, азот собирают над водой в газометр, цилиндр или пробирку. Для равномерного выделения газа не стоит перегревать колбу и прибавлять слишком много нитрита натрия, иначе реакция идет очень бурно, происходит энергичное вспенивание. Если реакция будет идти бурно, то колбу опускают в холодную воду. Проверить качественной реакцией, что в пробирку собран азот. Для этого опускают в сосуд с азотом горящую лучинку. Она гаснет. Объясните, как отличить качественной реакцией азот от углекислого газа?

Техника безопасности: Проверить исправность, целостность шнура, вилки, электроплитки

Примечание: Смесь для получения азота можно использовать повторно.

Опыт №2 . Синтез аммиака

Оборудование и реактивы: Штатив с лапкой, пробирка-реактор, пробка, газоотводная трубка, пробирка с водой, насыщенные растворы нитрита натрия и хлорида аммония, цинк гранулированный, серная кислота (1:5), железный порошок, вата, спиртовка, спички, фенолфталеин, стеклянная трубка, пипетка, вода, фарфоровая чашка, шпатель.

Ход работы: В сухую пробирку вставляют резиновый диск, вырезанный из пробки толщиной 0,3 см. Диск срезают на 1/3 его диаметра. На дно пробирки наливают пипеткой серную кислоту (1:5) и кладут несколько гранул цинка. На диск внутри пробирки помещают ватный тампон, смоченный смесью насыщенных растворов нитрита натрия и хлорида аммония. Пробирку закрывают пробкой с газоотводной трубкой. В горизонтальную часть трубки помещают катализатор – порошок восстановленного железа. Конец газоотводной трубки опускают в пробирку с небольшим количеством воды и 3–4 каплями фенолфталеина. Для начала реакции сильно нагревают железный порошок в газоотводной трубке. За это время выделяющийся по реакции цинка с серной кислотой водород вытеснит воздух из системы. Затем умеренно прогревают вату с растворами нитрита натрия и хлорида аммония и вновь прогревают железо. Это повторяется периодически до тех пор, пока вода в приемнике не окрасится в малиновый цвет. Выразить процессы уравнениями реакций.

Техника безопасности: При появлении интенсивной малиновой окраски газоотводную трубку вынимают из воды.

Качественное определение углерода и водорода в органических веществах

Оборудование. Штатив с пробирками, пробки с газоотводными трубками, лабораторный штатив, стеклянная палочка, химические стаканы (2 шт.) емкостью не менее 150 мл, горелка (спиртовка), спички.

Вещества. Парафин, вазелин, хлороформ (или дихлорэтан), сульфат меди (II) безводный, раствор гидроксида кальция, оксид меди (II), спирт и галогенопроизводные органические вещества - склянки № 1 и № 2.

Выполнение работы

1. Зажгите газовую горелку (спиртовку). Подержите 2-3 сек. над пламенем сухой стакан в перевернутом состоянии. Почему запотел стакан?

Смочите (сполосните) стакан раствором гидроксида кальция и снова в таком же состоянии подержите над пламенем. Объясните причину появления белых пятен на стенках стакана.

На основании обнаруженных воды и оксида углерода (IV) сделайте вывод о качественном составе Crоревшего вещества.

2. Зажгите парафиновую свечу и аналогичным путем установите качественный состав парафина. Проведите опыт по обнаружению свободного углерода в пламени свечи.

Составьте уравнение реакции горения парафина свечи, приняв, что в его молекуле содержится 16 атомов углерода.

3. Соберите прибор, как показано на рисунке, и испытайте его на герметичность.

В сухую пробирку поместите 2- 2,5 г оксида меди и немного вазелина, чтобы его хватило только для пропитки подогретого оксида меди (II). Закрепите пробирку в штативе горизонтально и внесите в нее не более 0,5 г сульфата меди (II), разместив около отверстия пробирки. Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой, конец которой опустите в пробирку с известковой водой. Нагревайте пламенем горелки (спиртовки) смесь оксида меди (II) с вазелином.

Наблюдайте, какие изменения происходят с известковой водой. По окончании опыта, прежде чем погасить пламя горелки, поднимите вверх лапку штатива с прибором и выньте газоотводную трубку из пробирки. (Почему это надо проделать?)

На основании результатов опыта сделайте вывод о качественном составе вазелина. Составьте уравнение реакции полного окисления оксидом меди предельного углеводорода, в состав которого входит 16 атомов углерода.

Из опыта следует, что в сгоревшем веществе есть углерод и водород.

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

Описано много различных вариантов занимательных опытов, основанных на реакциях взаимодействия газообразных аммиака и хлороводорода с образованием аэрозоля хлорида аммония. Приводим один из них. В чистую сухую широкогорлую колбу объемом 200 мл наливают 3-5 мл концентрированного раствора соляной кислоты. Вращательным движением колбы смачивают кислотой стенки сосуда, выливают избыток раствора и плотно закрывают пробкой. В другую, точно такую же, колбу аналогичным способом набирают раствор аммиака (25%).

Во время опыта колбы открывают и соединяют горлышками одна к другой, поворачивая их в таком положении на 180°. Колбы заполняются густым белым дымом.

РАЗНОЦВЕТНОЕ ПЛАМЯ

Готовят насыщенные растворы бертолетовой соли в воде (около 8 г соли на 100 мл воды), с добавлением различных других солей.

Из фильтровальной бумаги вырезают различные фигуры (круги, треугольники, квадраты и т.д.) небольшого размера, опускают в соответствующий раствор и высушивают, повторяя эту операцию несколько раз, чтобы в порах бумаги появились кристаллики бертолетовой соли. Хорошо высушенные бумажные фигурки при поджигании быстро сгорают, образуя разное по цвету пламя.

В качестве добавок к раствору бертолетовой соли берут по 2-3 г хлорида натрия (желтое пламя), нитрата стронция, хлорида лития (красное пламя), хлорида меди (изумрудное пламя), нитрата бария (зеленоватое пламя). Часть бумажных фигурок пропитывают раствором бертолетовой соли без добавок, пламя приобретает фиолетовый оттенок.

"ВОДА" ЗАЖИГАЕТ КОСТЕР

На асбестовую сетку ставится небольшая фарфоровая чашечка (можно часовое стекло) с небольшим количеством смеси перманганата калия с серной кислотой. На фарфоровую чашечку и вокруг нее накладывают сухие лучинки, имитирующие костер.

Для зажигания полученного костра, смачивают ватку "водой" (этиловым спиртом) и выжимают над ним так, чтобы капли попали в чашечку. Спирт (можно брать денатурат) воспламеняется, поджигая затем и лучинки.

ЗОЛА - КАТАЛИЗАТОР

Если кусочек сахара внести с помощью пинцета в пламя горелки, то он начнет плавиться и обугливаться, но не загорается.

Если же на сахар насыпать немного пепла от сожженного лаврового листа и внести в пламя, то сахар загорится и будет гореть даже вне пламени горелки.

ЗАЖИГАНИЕ СПИРТОВКИ

Спиртовку можно зажечь с помощью сильных окислителей. Одним из таких является оксид марганца (VII). Для его получения насыпают кучкой в фарфоровую чашечку 0,5 г марганцовокислого калия и подливают сбоку к кучке соли 2-3 капли концентрированной серной кислоты. Образовавшуюся кашицу набирают на кончик стеклянной палочки, которой касаются фитиля спиртовки (фитиль должен быть хорошо смочен спиртом). Спиртовка тут же загорается. Примечание. Следует избегать больших количеств перманганата и кислоты для приготовления смеси.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОКРАСКИ

В трех стаканах налиты окрашенные водные растворы, в первом - фиолетовыми чернилами, во втором - синим лакмусом, в третьем - красным лакмусом (лакмоидом).

Из колбы, в которую налита бесцветная жидкость (раствор отбеливателя "Белизна" с несколькими каплями соляной кислоты), приливают раствор в стаканы. Окрашенные растворы обесцвечиваются. Опыт можно разнообразить, применяя другие органические красители для приготовления окрашенных растворов, обесцвечивающиеся под действием хлора.

ПОЛУЧЕНИЕ "МОЛОКА"

Смеси, имитирующие молоко, можно получать, смешивая 10%-ные растворы нитрата бария и сульфата натрия; хлорида кальция и гидрокарбоната натрия.

"Молоко", полученное вторым способом, можно превратить в газированную "воду", добавив в него небольшими порциями концентрированную соляную кислоту до полного растворения карбоната кальция.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какие варианты из приведенных игр, вербальных форм занимательности и занимательных опытов, на ваш взгляд, наиболее эффективны?

Составьте варианты дидактических игр, вербальных форм занимательности и занимательных опытов к Вашей теме.

8. Унификация химического эксперимента. Под унификацией химического эксперимента в обучении мы подразумеваем рациональное сокращение видов приборов и установок, с помощью которых осуществляется проведение опытов. В предлагаемом приборе (иногда с дополнениями или изменениями) можно с успехом проводить различные химические реакции, как во время демонстрационных опытов, так и в ходе ученического эксперимента.

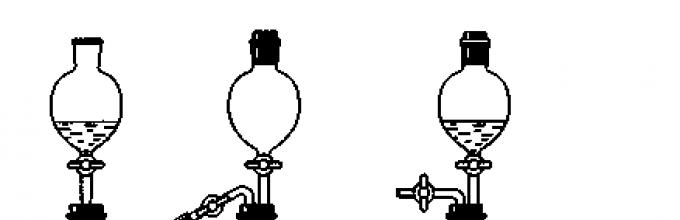

Основу прибора составляют колба или склянка вместимостью 50-200 мл, пробка с делительной воронкой (соответственно колбе) на 25-100 мл, у прибора должна быть газоотводная трубка. Возможны самые разные модификации унифицированного прибора (с использованием колб Вюрца, Бунзена и т. д.) (рис. 1).

Применение данной установки обеспечивает безопасность проведения химических опытов, так как выделение газообразных и летучих ядовитых веществ можно количественно регулировать и направлять их либо непосредственно для проведения реакций с участием этих газов, либо для улавливания поглотительными приборами.

Другое преимущество данного прибора - возможность быстрой и точной дозировки исходных веществ, используемых для эксперимента. Вещества и растворы помещают в колбы и делительные воронки заранее, до начала занятий, в необходимом количестве, а не на глазок, как это обычно бывает при демонстрации опытов в пробирках или стаканах, когда вещества и растворы набирают непосредственно на уроке во время показа опытов.

При использовании прибора достигается восприятие опыта всеми учащимися, а не только теми, кто сидит на первых партах, как это бывает при проведении опытов в пробирках. Рекомендуемый прибор позволяет осуществлять качественные и количественные эксперименты по химии в школе, а также в средних специальных и высших учебных заведениях. Проиллюстрируем принципиальное применение прибора на примере некоторых опытов, сгруппировав их по сходным признакам.

Получение газов . В основе получения большинства газов, изучаемых в школе, лежат гетерогенные реакции между твердыми и жидкими фазами. Твердую фазу помещают в колбу, которую закрывают пробкой с воронкой и газоотводной трубкой. В воронку наливают соответствующий раствор или жидкий реагент реакции, прибавление которого в колбу дозируется с помощью крана делительной воронки. При необходимости колбу с реакционной смесью нагревают, регулируя объем выделяющегося газа и скорость реакции.

Используя прибор и соответствующие реактивы, можно получать кислород, озон, хлор, водород, углекислый, угарный и сернистый газы, галогеноводороды, азот и его оксиды, азотную кислоту из нитратов, этилен, ацетилен, бромэтан, уксусную кислоту из ацетатов, уксусный ангидрид, сложные эфиры и многие другие газообразные и летучие вещества.

Естественно, что одновременно при получении газов с помощью прибора можно демонстрировать их физические и химические свойства.

Реакции между растворами. В данном приборе удобно проводить эксперименты, в которых добавление жидкого реактива необходимо осуществлять небольшими порциями или по каплям, когда на ход реакции влияет избыток или недостаток одного из исходных веществ и т. д., например:

Растворение серной кислоты в воде и соблюдение правил безопасности при этой операции;

Опыты, иллюстрирующие диффузию веществ в жидкостях или газах;

Определение относительной плотности взаимно нерастворимых жидкостей и образование эмульсий;

Растворение твердых веществ, явление флотации и образование суспензий;

Реакции гидролиза солей, если важно показать изменение степени гидролиза в зависимости от объема воды, прибавляемой к раствору соли;

Опыты, иллюстрирующие окраску индикаторов в различных средах и реакции нейтрализации;

Реакции между растворами электролитов;

Реакции, продолжительные по времени;

Реакции органических веществ (бромирование и нитрование бензола, окисление толуола, получение мыла и анилина, гидролиз углеводов).

Демонстрация характерных свойств изучаемого вещества. С помощью прибора можно последовательно и наглядно, с минимальной затратой времени демонстрировать характерные физические и химические свойства изучаемого вещества. При этом экономятся реактивы, достигается необходимая безопасность эксперимента (выделяющиеся вредные газы и летучие вещества улавливаются соответствующими поглотительными растворами), обеспечивается лучшее восприятие эксперимента всеми учащимися класса.

Рассмотрим подготовку и проведение эксперимента при демонстрации свойств соляной кислоты. Учитель до урока готовит необходимое число колб (по числу изучаемых реакций) и одну пробку с делительной воронкой и газоотводной трубкой в ней. В колбы заранее помещают вещества или растворы (цинк, медь, оксид меди (П), гидроксид меди (П), раствор гидроксида натрия с фенолфталеином, карбонат натрия, раствор нитрата серебра и т. д.). В делительную воронку наливают около 30 мл раствора 10-20 %-ной соляной кислоты. Во время урока учителю надо лишь переставлять пробку с делительной воронкой, наполненной кислотой, из одной колбы в другую, расходуя на каждую реакцию 3-5 мл раствора.

Если в ходе реакций образуются ядовитые летучие соединения, то газоотводную трубку прибора опускают в соответствующие растворы для поглощения этих веществ, а реакционную смесь в колбе после окончания опыта обезвреживают.

Растворимость газов в воде. Демонстрационный опыт растворимости газов в воде рассмотрим на примере оксида серы (IV). Для опыта потребуются два прибора. В первом приборе (в колбе - сульфит натрия, в делительной воронке - концентрированная серная кислота) получают оксид серы (IV), который способом вытеснения воздуха собирают в колбу второго прибора. После заполнения этой колбы газом в воронку наливают воду, газоотводную трубку опускают в стакан с водой, подкрашенной фиолетовым лакмусом или другим индикатором (рис. 2).

|

Если теперь открыть зажим или кран газоотводной трубки, то вследствие небольшой поверхности контакта (через внутреннее отверстие трубки) оксида серы (IV) и воды, заметное растворение газа с последующим фонтанированием жидкости в колбу происходит не сразу, а через довольно долгий промежуток времени, пока в колбе не создастся достаточное разрежение.

Чтобы ускорить этот процесс, из воронки в колбу наливают (при закрытом зажиме на газоотводной трубке) 1-2 мл воды и слегка встряхивают.

Этого объема воды вполне достаточно, чтобы давление в колбе понизилось, а подкрашенная индикатором вода при снятии зажима с газоотводной трубки фонтаном устремилась в колбу, меняя при этом цвет индикатора. Для усиления эффекта колбу можно перевернуть вверх дном, закрыв предварительно делительную воронку пробкой и не вынимая газоотводную трубку из стакана с водой.

Обесцвечивание красителей. В колбу прибора помещают около 0,5 г перманганата калия. В нижнюю часть пробки вкалывают две иголки, на которые накалывают по лоскутку окрашенной ткани или полоски лакмусовой бумаги. Один из образцов смачивают водой, второй оставляют сухим. Колбу закрывают пробкой, в делительную воронку наливают несколько миллилитров концентрированной соляной кислоты, газоотводную трубку опускают в раствор тиосульфата натрия для поглощения избытка выделяющегося хлора (рис. 3).

Во время демонстрации опыта кран делительной воронки приоткрывают и выливают кислоту по каплям в колбу, затем вновь закрывают кран. В колбе идет реакция между веществами с выделением хлора, влажная ткань или полоска лакмусовой бумаги обесцвечивается быстро, а сухой образец - позже, по мере его увлажнения.

Примечание. Многие ткани окрашены устойчивыми к хлору и другим отбеливателям красителями, поэтому необходимо провести предварительные испытания и заранее выбрать соответствующие образцы тканей. Таким же образом можно показать обесцвечивание красителей сернистым газом.

Адсорбционные свойства угля или силикагеля. В колбу помещают около 0,5 г порошка или стружки меди. В нижнюю часть пробки вкалывают кусочек металлического провода с загнутым концом, к которому прикрепляют небольшую сеточку, предназначенную для удержания активированного сорбента массой 5-15 г (рис. 4).

Колбу прибора закрывают подготовленной таким образом пробкой, а в воронку наливают азотную кислоту. Газоотводную трубку, снабженную зажимом (зажим до начала опыта открыт), опускают в стакан с подкрашенной водой. После сборки прибор проверяют на герметичность. В момент демонстрации опыта кран делительной воронки приоткрывают и выливают несколько капель кислоты в колбу, в которой происходит реакция с выделением оксида азота (IV). Не следует добавлять избыток кислоты, необходимо чтобы объем выделившегося газа соответствовал объему колбы.

После окончания реакции, что определяют по прекращению выделения пузырьков вытесняемого из колбы воздуха через газоотводную трубку, зажим на ней закрывают. Прибор устанавливают перед белым экраном. Об адсорбции оксида азота (IV) в колбе судят по исчезновению окраски газа. Кроме того, вследствие образования в колбе некоторого разрежения в нее засасывается жидкость из стакана, если на газоотводной трубке открыть зажим.

Опыты по изучению электропроводности веществ и растворов . Если через пробку прибора пропустить дополнительно два металлических или лучше два графитовых стержня (электрода), нижние концы которых почти касаются дна колбы, и присоединить их через лампочку или гальванометр к источнику тока, то получим установку для определения электрической проводимости растворов веществ и изучения положений теории электролитической диссоциации (рис. 5).

Количественные опыты на основе реакций, протекающих с выделением газов. Если подвести газоотводную трубку прибора под градуированный цилиндр с водой, установленный в кристаллизатор с водой, и собирать выделяющийся в ходе реакции газ методом вытеснения воды, то по объему полученного газа можно провести количественные расчеты по установлению молярных масс веществ, подтверждению закономерностей химической кинетики и термохимии, определению формулы этанола и других

веществ и т. д. (рис. 6). Если выделяющийся в ходе реакции газ растворяется или реагирует с водой, то необходимо использовать в опытах другие жидкости и растворы.

Рис. 6. Установка для проведения количественных опытов.

Приведенные примеры не исчерпывают все возможности предлагаемого унифицированного прибора в учебном химическом эксперименте. Если иметь в запасе пробки с двумя газоотводными трубками или с двумя делительными воронками, а также другие варианты установки, то число опытов с использованием унифицированного прибора можно значительно увеличить, что будет способствовать научной организации труда учителя химии.

Составные детали прибора: колбы, градуированные делительные воронки, пробки, зажимы и т.д. - следовало бы включить в типовые наборы посуды и оборудования для школьных кабинетов химии и учебных химических лабораторий педагогических высших учебных заведений.

9. Домашний эксперимент. Не отрицая возможного использования в домашних условиях использования различных компьютерных программ "Виртуальных лабораторий", все же реальный домашний эксперимент дает учащимся больше пользы. Представить себе химию без химических опытов невозможно. Поэтому изучить эту науку, понять ее законы и, конечно, полюбить ее можно только через эксперимент. Естественно, химические реакции лучше всего поводить в специально оборудованных химических кабинетах и лабораториях под руководством учителя, на уроках или на занятиях химического кружка и факультатива.

К сожалению, не во всех школах работают химические кружки, не у всех учащихся, интересующихся химией, есть возможность посещать дополнительные занятия в школе. Поэтому только домашний химический эксперимент может восполнить тот пробел в обучении химии в современных условиях, когда программы перенасыщены теоретическим материалом, учителя отказываются от проведения практических работ, а лабораторные опыты вообще стали редкостью в школьной практике. Следует приветствовать и поддерживать тех авторов учебников и рабочих тетрадей, которые включают в тексты параграфов те или иные опыты и наблюдения, которые учащиеся должны выполнить вне урока, в домашних условиях.

Трудно переоценить значение такого эксперимента на формирование интереса к химии и мотивации к изучению этого предмета. Домашний эксперимент имеет огромное значение в углублении и расширении знаний, совершенствовании специальных умений и навыков, в общем развитии учащихся.

В связи с этим, учителю химии следует помочь школьникам в организации проведения домашнего химического эксперимента. При этом следует учесть несколько факторов. Во-первых, учитель должен побеседовать с родителями по всем вопросам организации домашнего эксперимента по химии, прежде всего по проблеме обустройства места для проведения опытов в домашних условиях. Во-вторых, учащиеся должны твердо знать и неукоснительно выполнять правила техники безопасности лабораторных работ. В-третьих, учителю химии необходимо методически и практически помочь школьнику в приобретении необходимого оборудования для проведения опытов, приготовлении растворов и получении некоторых веществ из пищевых продуктов, средств бытовой химии и т.д. В-четвертых, необходимо наметить программу проведения учебных опытов и план исследовательского эксперимента по определенной тематике. В-пятых, следует научить юных химиков проводить соответствующие наблюдения и оформлять результаты опытов в лабораторном журнале.

Приведем варианты некоторых опытов для домашнего эксперимента школьников.

Опыты с железом. 1. В две пробирки налейте по несколько капель раствора поваренной соли (5%), в одну добавьте несколько капель раствора щелочи. Подберите к пробиркам пробки. Зачистите до блеска железный гвоздь длиной 10-15 см и введите его через обе пробки так, чтобы часть гвоздя со шляпкой закрыть пробкой в одной пробирке, а острие гвоздя закрыть в другой пробирке. Часть гвоздя (середина) должна оставаться между сосудами и контактировать с окружающим воздухом. Пробирки с гвоздем поместите в положении лежа. Таким образом, вы проведете одновременно три варианта опыта коррозии железа: во-первых, - обычные условия; во-вторых, - влажная соленая атмосфера; в-третьих, - влажная щелочная атмосфера. Наблюдайте состояние поверхности трех участков гвоздя в течение нескольких дней и сделайте выводы. (Нарисовать)

2. В три пробирки налейте раствор поваренной соли, подкисленный уксусной кислотой. В первую пробирку добавьте таблетку уротропина (лекарственный препарат) и растворите ее; во вторую – добавьте несколько капель иодной настойки до появления желтой окраски. В каждую пробирку опустите зачищенный до блеска железный гвоздь, чтобы один конец его выступал из раствора. Проследите, как влияют добавки на коррозию железа в условиях опыта, и сделайте выводы.

3. Поместите несколько мелких гвоздей (кнопки, скрепки) в пробирку и добавьте 3-5 мл соляной кислоты (1:1). Что наблюдали? Запишите уравнение реакции. Добавьте в реагирующую смесь несколько кристалликов медного купороса. Что наблюдали? Дайте объяснение.

4. Налейте в пробирку 4-6 мл раствора медного купороса, добавьте в раствор порошок железа.Что наблюдали? Запишите уравнение реакции.После окончания реакции слейте раствор сульфата железа (II) в другую пробирку и сохраните для следующего опыта. Железный порошок, покрытый рыхлым слоем меди, промойте 2 раза чистой водой, высушите на листе бумаги и отделите порошок меди.

5. К раствору сульфата железа (II) (опыт 4) добавьте несколько капель раствора щелочи. Взболтайте полученную смесь. Что наблюдали? Запишите уравнения реакций.

6. Небольшую порцию осадка из опыта 5 нагрейте на жестяном совочке. Что наблюдали? Запишите уравнение реакции.

Иод и его свойства. 1. Налейте в пробирку несколько капель иодной настойки и осторожно выпарите. Вставьте в пробирку стеклянную палочку и продолжай-те осторожно нагрев. Обратите внимание на цвет паров в пробирке и на крис-таллики, осаждающиеся на палочке. Опишите наблюдения.

2. Чем отличается возгонка иода от возгонки хлорида аммония?

3. Разбавьте 2-3 мл иодной настойки до 10-15 мл водой и разлейте полу-ченный раствор в несколько пенициллиновых пузырьков или пробирок по 3 мл. К каждой порции раствора добавьте какой-либо металл в виде порошка или мелких опилок (приготовьте с помощью напильника), например, железо, алюминий, медь, олово и т. д. Опишите наблюдаемые изменения и запишите соответствующие уравнения реакций.

4. Металлическую пластинку очистите от загрязнений и покройте тонким слоем лака для ногтей (попросите у мамы). Штопальной иглой, процарапывая лак, сделайте на пластинке надпись или рисунок. Смочите пластинку раство-ром иода и оставьте на некоторое время. После реакции промойте пластинку в воде, высушите тряпочкой и снимите лак специальной жидкостью. На плас-тинке останется вытравленный рисунок. Опишите, что у вас получилось. Запишите уравнение реакции.

5. Налейте в пробирку до 1/3 объема воды и добавьте несколько капель иод-ной настойки. Прилейте к раствору половинный объем бензина или раствори-теля для масляных красок и хорошо взболтайте смесь. Что вы видите после разделения жидкостей на два слоя? Можно ли на основании данного опы-та судить о различной растворимости иода в воде и в органическом ра-створителе?

Опыты с глицерином. 1. Растворы глицерина в воде замерзают при низких температурах. Налейте в четыре пенициллиновые скляночки по 0,5 мл глицерина, в первую – добавьте столько же воды, во вторую – 1 мл воды, в третью – 1,5 мл воды, а в четвертую – 2 мл воды. Выставите растворы на холод или в морозильную камеру, отметьте температуру и установите, какие растворы при этом не замерзли.

2. Смочите конец железной проволоки или стеклянной палочки в глицерине и внесите в пламя. Глицерин загорается. Обратите внимание на характер пламени и дайте объяснение. Запишите уравнение реакции.

3. Налейте в пробирку 2 мл раствора гидроксида натрия, 2-3 капли раствора медного купороса, затем по каплям добавляйте глицерин до растворения осадка. Запишите уравнения проведенных реакций и ваши наблюдения.

4. Немного (1-2 мл) глицерина, купленного в аптеке, нагрейте (осторожно!) в ложке для удаления из него воды. После охлаждения прибавьте к глицерину щепотку перманганата калия. Через 1-2 мин глицерин вспыхивает и сгорает ярким пламенем. (Если в вашем распоряжении будет безводный глицерин, то предварительный нагрев излишен). Опишите ваши наблюдения.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Каково Ваше мнение о методике унификации химического эксперимента?

Разработайте вариант демонстрационного эксперимента с применением унифицированного прибора к Вашей теме.

Разработайте варианты химического эксперимента для проведения в домашних условиях по Вашей теме.

10. Тестовые технологии в обучении химии. Процесс учета и контроля знаний учащихся - это один из наиболее ответственных и сложных видов деятельности в процессе обучения, как для учащихся, так и для учителя. Контроль усвоения знаний учащихся осуществляет целый ряд функций в процессе обучения: оценочную, диагностическую, стимулирующую, развивающую, обучающую, воспитательную и др.

Для определения качества знаний, умений и навыков применяются различные приемы, средства и методы, среди которых в последние годы в школьной практике существенное значение приобрело тестирование.

В реакциях соединения из нескольких веществ образуется одно. Приведите уравнения реакций соединения, в которых сумма коэффициентов равна: а) 5; б) 7; в) 9. Напомним, что коэффициенты должны быть целыми числами.

Чему равна минимально возможная сумма коэффициентов в уравнении реакции соединения? Приведите пример.

Может ли эта сумма быть чётным числом? Если да, то приведите пример.

Решение:

а) 2Cu + O 2 = 2CuO или 2H 2 + O 2 = 2H 2 O

б) 4Li + O 2 = 2Li 2 O

в) 4Al + 3O 2 = 2Al 2 O 3 или 4Fe + 3O 2 = 2Fe 2 O 3

Минимально возможная сумма коэффициентов – 3 (два реагента и один продукт), например

C + O 2 = CO 2 или S + O 2 = SO 2

Конечно, сумма коэффициентов может быть чётной, например:

Na 2 O + H 2 O = 2NaOH или H 2 + Cl 2 = 2HCl

N 2 + 3H 2 = 2NH 3 или 3Fe + 2O 2 = Fe 3 O 4

Критерий оценивания: по 2 балла за каждое уравнение (в каждом пункте засчитывается только одно уравнение). Принимается любое разумное уравнение, удовлетворяющее условию задачи.

Итого 10 баллов

Задача 2. Вещество из водорода и кислорода

Сложное вещество, в молекуле которого на один атом кислорода приходится один атом водорода, представляет собой неустойчивую жидкость, неограниченно смешивающуюся с водой. Разбавленный (3%) раствор этого вещества используется в медицине. Составьте молекулярную и структурную формулу этого вещества. Что произойдёт, если в водный раствор этого вещества внести щепотку оксида марганца(IV)? Запишите уравнение реакции.

Решение

Вещество, о котором идёт речь, – пероксид водорода. Его молекулярная формула H 2 O 2 . (3 балла) . Чтобы её составить, достаточно знать, что кислород имеет постоянную валентность, равную 2. Структурная формула

4 балла

При внесении оксида марганца пероксид водорода разлагается:

2H 2 O 2 = 2H 2 O + O 2: 3 балла

(1 балл , если записано неверное уравнение разложения на простые вещества).

Оксид марганца выступает в роли катализатора.

Итого 10 баллов

Задача 3. Фториды в природе и в быту

Природный минерал флюорит обладает интересными свойствами. Он имеет широкий спектр окраски: от розовых оттенков до фиолетовых. Окраску минералу придают примеси соединений различных металлов. После нагревания или облучения ультрафиолетовым светом минерал начинает светиться в темноте. Химический состав минерала: содержание кальция – 51,28 %, содержание фтора – 48,72 % по массе.

- Используя данные о химическом составе, выведите формулу минерала флюорита. Расчёты запишите.

- В каких средствах гигиены содержатся соединения фтора? В каких случаях нужно использовать это средство гигиены? Какое заболевание они предотвращают?

Решение

1) Ca: F = (51,28 / 40) : (48,72: 19) = 1: 2.

Простейшая формула флюорита – CaF 2 .

Определение формулы с расчётами – 5 баллов

Определение формулы без расчётов, по валентностям – 1 балл

2) Соединения фтора входят в состав зубных паст (2 балла) , такие пасты употребляют при недостатке фтора (1 балл) . При недостатке соединений фтора в организме развивается заболевание зубов – кариес (2 балла) .

Итого 10 баллов

Задача 4. Новое ракетное топливо

Новое экспериментальное ракетное топливо представляет собой смесь тонкоизмельчённого льда и порошка алюминия, частицы которого по размеру в 500 раз меньше толщины волоса. При поджигании происходит химическая реакция, в которой образуются оксид и простое вещество. Напишите уравнение этой реакции.

- В каком соотношении по массе надо смешать исходные вещества, чтобы они прореагировали полностью?

- Как Вы думаете, за счёт чего создаётся реактивная тяга?

- Новое топливо называется АЛИСА (пер. с англ.). Почему?

Решение

В результате реакции образуются оксид алюминия и водород. Уравнение реакции:

2Al + 3H 2 O = Al 2 O 3 + 3H 2 4 балла

На 2 атома алюминия массой 2 · 27 = 54 а. е. м. приходится 3 молекулы воды массой 3 · 18 = 54 а. е. м. Соотношение масс 1: 1. 4 балла

Реакция идёт с большой скоростью, реактивная тяга создаётся выделяющимся водородом. 1 балл

AL + ICE = ALICE 1 балл

Итого 10 баллов

Задача 5. Реакция горения

При горении сложного вещества на воздухе образовались азот, углекислый газ и вода. Составьте формулу этого вещества, если известно, что в его состав входят атом углерода, атом азота и максимально возможное число атомов водорода. Помните, что валентность углерода равна 4, азота 3, а водорода 1. Составьте уравнение реакции горения.

Решение

Формула вещества, составленная согласно валентности, – CH 5 N

(5 баллов за любую правильную формулу – молекулярную или структурную).

(если в решении приводится формула HCN – 2 балла из 5 )

Уравнение реакции горения:

4CH 5 N + 9O 2 = 4CO 2 + 2N 2 + 10H 2 O 5 баллов

(если приведено правильное уравнение сгорания HCN – 5 баллов )

Итого 10 баллов

Задача 6. Эксперименты с газами

Пустую колбу закрыли пробкой с газоотводной трубкой, конец которой опустили в стакан с водой (см. рисунок 1). Когда колбу плотно обхватили рукой, то из отверстия трубки начали выделяться пузырьки газа (см. рисунок 2).

- Почему выделяются пузырьки газа, когда колбу обхватывают рукой? Какой газ выделяется?

- Выделение газа из газоотводной трубки в данном случае является физическим или химическим явлением? Ответ поясните.

- Ученик собрал прибор, описанный в условии задачи (колба с пробкой и газоотводной трубкой). Однако, как он ни старался обхватить колбу рукой, пузырьки газа из газоотводной трубки не выделялись. Предложите возможное объяснение такого результата.

- Возможно ли эксперимент провести так, чтобы вода из стакана начала засасываться по трубке в колбу? Если да, то опишите, как это можно сделать. Не разрешается разбирать прибор и заполнять его специально каким-либо газом.

- Если колбу предварительно заполнить некоторым газом, а затем вставить пробку с газоотводной трубкой, конец которой опустить в воду, то можно наблюдать «фонтан». Вода под давлением будет подниматься в колбу и в конце опыта практически полностью заполнит её. Предложите вариант такого газа и объясните образование «фонтана» внутри колбы.

Решение

1) От тепла руки нагреваются стенки колбы и газ внутри колбы. При нагревании (если давление практически не изменяется) газы расширяются, их объём увеличивается. 2 балла

Выделяются пузырьки воздуха, т.е. того газа, которым была заполнена колба (и газоотводная трубка) до опыта. 1 балл

2) Это физический процесс, т.к. газы, входящие в состав воздуха, не претерпевают никаких химических превращений. Увеличивается только объём воздуха. 1 балл

3) Возможно, ученик собрал негерметичный прибор. Воздух мог проходить через неплотное соединение колбы с пробкой или пробки с газоотводной трубкой.

Другое возможное объяснение связано с тем, что колба была предварительно нагрета. Тепла руки было недостаточно.

2 балла за любое разумное и обоснованное объяснение

4) Да, возможно. Для этого колбу нужно охладить, например, льдом или холодной водой. Также колбу можно предварительно нагреть, а затем опустить конец газоотводной трубки в стакан с водой.

/Мы уже немного поработали, займемся газами. Это несколько труднее, и прежде всего нам нужны будут пробки с отверстиями и газоотводные трубки.

Трубка может быть стеклянной, металлической и даже пластмассовой. Резиновую пробку лучше не брать - в ней трудно сверлить отверстия. Возьмите корковые или полиэтиленовые пробки - отверстия в них можно прожечь нагретым шилом. В это отверстие вставьте трубочку - к примеру, от глазной пипетки; она должна входить в отверстие пробки плотно, без зазоров, поэтому отверстие в пробке надо сделать сначала чуть меньше, чем требуется, а потом понемногу расширять его, подгоняя под диаметр трубки. Наденьте на стеклянную трубку резиновую или полиэтиленовую гибкую трубку длиной сантиметров 30, в другой ее конец также вставьте короткую стеклянную трубку.

Теперь первый опыт с газами. Приготовьте известковую воду, залив горячей водой (1/2 стакана) половину чайной ложки измельченной гашеной извести, размешайте смесь и дайте отстояться.

Прозрачный осадок над отстоявшимся раствором и есть известковая вода. Осторожно слейте жидкость с осадка; этот лабораторный прием называют декантацией .

Если у вас нет гашеной извести Са(ОН) 2 , то известковую воду можно приготовить из двух растворов, продающихся в аптеке: хлорида кальция СаСl 2 и нашатырного спирта NH 4 OH (водного раствора аммиака). При их смешивании также получается прозрачная известковая вода.

Возьмите охлажденную бутылку с минеральной водой или лимонадом. Откройте пробку, быстро вставьте в горлышко пробку с газоотводной трубкой, а другой ее конец опустите в стакан с известковой водой. Поставьте бутылку в теплую воду. Из нее будут выделяться пузырьки газа. Это диоксид углерода СО 2 (он же двуокись углерода, углекислый газ). Его добавляют в воду, чтобы она была вкуснее.

По трубке газ поступает в стакан, он проходит через известковую воду и она на глазах мутнеет, потому что содержащийся в ней гидроксид кальция превращается в карбонат кальция СаСО 3 , а он плохо растворяется в воде и образует белую муть.

Чтобы поставить опыт с известковой водой, необязательно покупать лимонад или минеральную воду. Ведь при дыхании мы потребляем кислород и выделяем углекислый газ, тот самый, который заставляет мутнеть известковую воду. Опустите конец любой чистой трубки в свежую порцию известковой воды и несколько раз выдохните через трубку- результат не заставит себя ждать.

Откройте еще одну бутылку, вставьте пробку с трубкой и продолжайте пропускать через известковую воду диоксид углерода. Некоторое время спустя раствор опять станет прозрачным, потому что диоксид углерода вступает в реакцию с карбонатом кальция, превращая его в другую соль-гидрокарбонат Са(НСО 3) 2 , а эта соль как раз очень хорошо растворяется в воде.

Следующий газ, которым мы займемся, совсем недавно был упомянут: аммиак. Его легко узнать по резкому характерному запаху - запаху аптечного нашатырного спирта.

Налейте в бутылку немного прокипяченного насыщенного раствора стиральной соды. Затем добавьте нашатырного спирта, вставьте в горлышко пробку с гибкой отводной трубкой и на другой ее конец наденьте пробирку вверх дном. Подогрейте бутылку в теплой воде. Пары аммиака легче воздуха, и вскоре они заполнят перевернутую пробирку. По-прежнему держа пробирку вверх дном, осторожно опустите ее в стакан с водой. Почти сразу же вода начнет подыматься вверх, в пробирку, потому что аммиак хорошо растворяется в воде, освобождая для нее место в пробирке.

Заодно вы можете научиться распознавать аммиак - и не только по запаху. Во-первых, убедитесь в том, что раствор аммиака имеет щелочную реакцию (воспользуйтесь фенолфталеином или самодельными индикаторами). А во-вторых, проведите качественную реакцию на аммиак. Качественная реакция - это такая реакция, которая позволяет безошибочно опознать то или иное вещество либо группу веществ.

Приготовьте слабый раствор медного купороса (он должен быть бледно-голубым) и опустите в него газоотводную трубку. Когда начнет выделяться аммиак NH 3 , то у конца трубки раствор станет ярко-синим. Аммиак с солью меди дает ярко окрашенное комплексное соединение довольно сложного состава SO 4 .

Теперь постарайтесь раздобыть совсем небольшой кусок карбида кальция - будем получать ацетилен. Соберите прибор, как в предыдущем опыте, только в бутылку налейте не нашатырный спирт, а соду. Опустите в нее тщательно завернутый в промокательную бумагу маленький, с горошину, кусочек карбида кальция и вставьте пробку с трубкой. Когда промокательная бумага размокнет, начнет выделяться газ, который вы, как и прежде, будете собирать в перевернутую пробирку. Минуту спустя переверните пробирку горлышком вверх и поднесите зажженную спичку. Газ вспыхнет и сгорит коптящим пламенем. Это тот самый ацетилен, которым пользуются газосварщики.

Кстати, в этом опыте получается не только ацетилен. В бутылке остается водный раствор гидроксида кальция, т. е. известковая вода. Ее можно использовать для опытов с диоксидом углерода.

Следующий опыт с газами можно ставить только при хорошей вентиляции, а если ее нет, то на свежем воздухе. Мы будем получать резко пахнущий диоксид серы (сернистый газ) SO 2 .

Налейте в бутылку разбавленную уксусную кислоту и добавьте немного завернутого в промокательную бумагу сульфита натрия Na 2 SO 3 (это вещество продают в фотомагазинах). Закройте бутылку пробкой, свободный конец газоотводной трубки опустите в стакан с приготовленным заранее разбавленным раствором перманганата калия КМпО 4 (это вещество известно в быту под названием марганцовки). Раствор должен быть бледно-розовым. Когда бумага размокнет, из бутылки начнет выделяться диоксид серы. Он вступает в реакцию с раствором перманганата калия и обесцвечивает его.

Если вам не удастся купить сульфит натрия, то замените его содержимым большого патрона обычного фотопроявителя. Правда, в этом случае в диоксиде серы будет примесь диоксида углерода, но опыту это не помешает.

О. Ольгин. "Опыты без взрывов"

М., "Химия", 1986