Восточный вопрос

Восточный вопрос - это противоречия, которые существовали в 18-начале 20в., конфликт великих держав России, Австрии, Великобритании, Франции, позже Италии и Германии, связанный с разделом слабеющей Османской империи (1299-1922).

Термин «Восточный вопрос» впервые был употреблён в 1822 году на Веронском конгрессе Священного союза.

Причины противоречий:

Борьба за контроль над святыми местами в Палестине

Распад Османской империи и соперничество между странами за её наследство (Россия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия и Германия)

Борьба христианских народов в составе Османской империи за независимость

Из истории Восточного вопроса:

Восточный вопрос для России выражался в стремлении укрепить влияние на Чёрном море, Балканах, в Закавказье и Дунайских княжествах.

Россия хотела усилить влияние на Балканах, чтобы осваивать южные земли, активизировать внешнюю торговлю по Чёрному морю.

Здесь интересы России пересеклись с интересами других стран: Ираном, Англией, Австрией, которые не желали усиления влияния России на Балканах.

Россия пыталась играть роль защитника угнетаемых Турцией славянских народов, хотя причины были иные. Турция тоже играла роль защитницы, но уже мусульманских народов в Закавказье.

В 1801 году к России присоединена Восточная Грузия, которая сама просила о протекторате, покровительстве. Это положило начало усиления позиций России в Закавказье.

В 1803-1804 – самостоятельно присоединилась остальная часть Грузии. Железная дорога - Восточно-Грузинская- построенная в 1814 году, соединила Закавказье с Россией. Россия осуществляла торговлю с Ближним Востоком через Тифлис (Тбилиси)

Это привело к столкновению с Ираном - русско-иранская война(1804-1813) Гюлистанский мир: Иран признал присоединение к России большей части Северного Азербайджана в ходе войны 1804-1806.

Русско-турецкие войны

1806. Повод: Турция сместила с постов правителей Молдавии и Валахии в нарушение прежних договоров с Россией, по которым это надо было делать сообща. Кроме того, закрыла черноморские проливы для российских судов. Итог : полный разгром турецких судов Д.Н.Синявиным и сухопутных войск М.И.Кутузовым и подписание в 1812 году Бухаресткого мира : к России переходила большая часть Бессарабии, кроме южной части.

С 1803 года началась череда Наполеоновских войн, восточный вопрос отошёл на второй план.

Во 2 четверти 19 века восточный вопрос снова обострился.

Причины:

Упадок некогда могущественной Османской империи

Рост национально-освободительного движения народов, находящихся под игом Турции

Борьба европейских стран за турецкое наследство.

Русско-иранская война 1826-1828 г. По Туркманчайскому миру к России была присоединена Восточная Армения, Иран выплачивал контрибуцию и не мог держать свои военные суда на Каспийском море.

1828-1829- война с Турцией . Андрианопольский мир, по которому Россия получила стратегически важные территории.

С 1817-1864 года - затяжная Кавказская война , так как Чечня, Дагестан и Адыгея противились влиянию России.

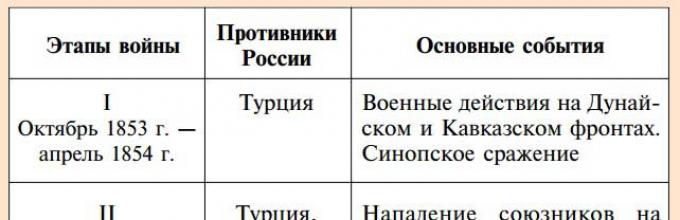

Крымская война. Повод: спор о палестинских святынях между православной и католической церковью (кто должен владеть ключами от Вифлеемского храма).Столкнулись Россия и Франция- за влияние на Ближнем востоке. Война захватническая с обеих сторон. Англия и Франция хотели вытеснить Россию с берегов Чёрного моря и Закавказья. Турция хотела вернуть всё потерянное.18 марта 1856 г.-Парижский мирный договор. Россия лишалась южной части Бессарабии, Карса, Карской области. Но ей возвращались Севастополь и др. крымские города. Россия лишалась права защищать интересы православных народов в Турции, а также в результате нейтралитета Чёрного моря Россия и Турция не имела права на военный черноморский флот и крепости, а проливы стали закрыты для всех военных судов.

13 марта 1871г – Лондонская конференция . Договор 1856 года утрачивал силу, Россия имела право на флот и крепости, восстановилась безопасность южных границ и влияние на Балканы.

Октябрь 1873- «Союз трёх императоров» (России, Германии, Австрии)- восстановление влияния России на мировую политику. Появилась возможность договориться с Германией и Австро-Венгрией по Восточному вопросу.

1877-1878- война с Турцией . Сан-Стефанский мир усилил позиции России на Балканах.

1878-Берлинский конгресс . Пересмотр условий Санстефанского мира не в пользу России. Несмотря на дипломатическое поражение России, русско-турецкая война 1877–1878 стала решающим этапом в решении Восточного вопроса, в процессе освобождения южнославянских народов и создания ими национальных государств; турецкому владычеству на Балканах был нанесен смертельный удар.

Конец 19- начало 20 века - распад Османской империи стал необратимым: 1878-Кипр перешёл Великобритании, 1881- Фессалия перешла Греции,1885-Восточная Румелия воссоединилась с Болгарией, 1908-аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, 1911-1912- многие территории Турции перешли к Италии.

1912-1913- Балканские войны . Образовался союз стран: Россия, Болгария, Сербия, Греция, Черногория с целью раздела земель Турции.

Первая Балканская война (1912): Турция лишилась Македонии и всей Фракии.

Вторая Балканская война (1913) :Турция вернула часть Фракии, но господство Турции в юго-восточной Европе было прекращено.

1923 - образование современного государства – Турецкая республика после раздела Османской империи после Первой мировой войны.

Таким образом , Восточный вопрос включает в себя 4 кризиса между европейскими государствами:

1 кризис : 20-е годы 19 века (национально-освободительная война в Греции, сражение в Наваринской бухте в 1826 году, разгром союзным флотом Англии, Франции и России турецкого флота, ослабление гнёта в Греции, Турманчайский мир, Андрианопольский мир, поддержка Англией и Францией – Турции.

2 кризис : Англия и Франция отказали Турции в помощи для подавления восстания в Египте. Россия помогла, в 1833год у подписан тайный русско-турецкий договор об исключительном праве России пользоваться Черноморскими проливами.

3 кризис: Крымская война , Парижский договор, Россия лишена права иметь флот на Чёрном море, независимость Валахии и Молдавии.

Итог трёх кризисов: к 50-60 годам XIX века было создано независимое Греческое и Румынское государство, Сербская автономия; территория Болгарии разделена между соседними государствами.

4 кризис

: русско-турецкая война

1877-1878, Сан-Стефанский договор

: Черногория, Сербия, Румыния – независимы; Босния и Герцеговина, Болгария – автономны; Россия получила территории до Бессарабии, часть турецких владений (Карс, Ардаган, Батум) и контрибуцию;

Турция утратила право вмешиваться в дела своих автономий.

Англия, Франция, Греция, Австро-Венгрия не довольны условиями Сан-Стефанского мира.

1878 год – Берлинский договор

(пересмотр условий мира в пользу Европы):

1) Получили независимость – Сербия, Черногория и Румыния

2) Болгария разделена на 3 части;

3) Расширение владений России в Закавказье;

4) тайные статьи, по которым Англия и Османская империя делили власть над Критом и совместно контролировали Средиземное море;

5) Австро-Венгрия – получила санкцию на оккупацию Боснии и Герцеговины

Последствия:

1) 1879 год - Османская империя объявила о своем банкротстве (с 1875 года Турция не могла выплачивать проценты по займам).

2) 1881 год – «Общественное управление османского долга»: Европа создала благотворительную организацию в Турции, чтобы не дать ей разориться, проводить дальнейшие реформы в интересах христиан (эти реформы ущемляли мусульман).

Начало и первая четверть ХХ ознаменованы борьбой балканских государств друг с другом и Османской империей, в которую вмешиваются Европа и Россия и стремлением создать независимые национальные государства.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Под восточным вопросом историки понимают ряд спорных моментов российско-турецких отношений, которые в любой момент могли привести к конфликту. Главные проблемы восточного вопроса, которые и стали основной для будующей войны, следующие:

· Потеря Крыма и северного Причерноморья Османской империей в конце 18 постоянно стимулировало Турцию начать войну в надежде вернуть территории. Так начались войны 1806-1812 и 1828-1829. Однако в их результате Турция потеряла Бессарабию и часть территории на Кавказе, что еще больше усиливало желание реванша.

· Принадлежность проливов Босфор и Дарданеллы. Россия требовала открыть для черноморского флота эти проливы, в то время как Османская империя (при давлении стран Западной Европы) игнорировала эти требования России.

· Наличие на Балканах, в составе Османской империи, славянских христианских народов, которые боролись за свою независимость. Россия оказывала им поддержку, тем самым вызывая волну возмущения турок по поводу вмешательства России во внутренние дела другого государства.

Дополнительным фактором, который усиливал конфликт, было желание стран Западной Европы (Британии, Франции, а также Австрии) не пустить Россию на Балканы, а также закрыть ей доступ к проливам. Ради этого страны готовы были оказывать Турции поддержку в потенциальной войне с Россией.

Результаты и историческое значение войны

В феврале 1855 года умер Николай 1. Задачей нового императора, Александра 2, было прекращение войны, причем с минимальным ущербом для России. В феврале 1856 начал работу Парижский конгресс. Россию на нем представляли Алексей Орлов и Филипп Бруннов. Поскольку ни одна из сторон не видела смысла в продолжении войны, уже 6 марте 1856 был подписан Парижский мирный договор , по результатам которого Крымская война была завершена.

Что касается потерь, то число Российских подданных, которые погибли в войне, составляет 47,5 тысяч человек. Британия потеряла 2,8 тысяч, Франция – 10,2, Османская империя – более 10 тысяч. Сардинское королевство потеряло 12 тысяч военных. Погибшие со стороны Австрии не известны, возможно, потому что официально она не была в состоянии войны с Россией.

В целом, война показала отсталость России, по сравнению с государствами Европы, особенно в плане экономики (завершение промышленной революции, строительство железных дорог, использование пароходов). После этого поражения начались реформы Александра 2.

Весной 1855 года союзники, увязнув в безуспешной осаде Севастополя, утратили иллюзии, что войну можно выиграть одними теми мерами, что были у них задействованы и искали новые, способные изменить события в их пользу. Они решили полностью блокировать Крымский полуостров с моря, нанести удар по тылам и коммуникациям Крымской армии, вынудить Россию отвлечь свои силы на новый театр военных действий. Используя свой мощный военно - морской флот, они захватили Керченский пролив и ввели эскадру в Азовское море.

С 14 мая и по 16 ноября 1855 года, на протяжении 187 дней, в Азовском море господствовал флот союзников, 187 дней азовские берега находились под дулами неприятельских орудий.

Бои в Таганроге и Приазовье играли одну из ключевых ролей. Дело в том, что именно по Азовскому морю русская армия в Крыму получала боеприпасы и провиант (доставлялись на кораблях), поэтому вошедшие в море интвервенты стремились пресечь данный канал поставок, чтобы ослабить наши крымские войска (и в первую очередь - осажденный Севастополь. После того, как союзники взяли под контроль Азовское море, снабжение Севастополя пошло через Перекопский перешеек с помощью крестьянских подвод. Доставка продовольствия в осажденный Севастополь, таким образом, растянулась на многие месяцы, что во многом, решило судьбу города.

Итак, союзники в ходе Крымской войны берут под контроль Керченский пролив и входят в Азовское море. Их эскадра состоит из 14 английских и 4-х французских кораблей, которая за свою мобильность была прозвана «Летучей эскадрой».

Перед тем, как напасть на Таганрог, интервенты уничтожили прибрежные амбары и сожгли все торговые суда, которые им попались в районе Бердянска, Арбата и Геническа. Разобравшись с тем районом, эскадра пошла на Таганрог и 31 мая бросила якорь в десяти милях от города.

Обороной Таганрога и берегов Азовского моря тогда руководил генерал-лейтенант Иван Краснов. Наш город располагал войсками в размере от 2,5 до 3,5 тысяч человек. Как это ни странно, новоенное руководство почему-то не ожидало, что город будут бомбардировать, поэтому в Таганроге не было размещено ни одного артиллерийского орудия. Эта ошибка обошлась городу дорогой ценой, но об этом ниже.

Итак, 3 июня 1855 года английские и французские корабли собрались и были готовы напасть на Таганрог. В 8 утра враг выдвинул городу ультиматум:

Передать Таганрог в руки союзной армии, чтобы все казенное имущество, боеприпасы и продовольствие было уничтожено;

- Русским войскам предписывается покинуть город; население дожно закрыться в своих домах или уйти из города - никто не должен находится на улице во время оккупации;

- Несколько старших командиров русских должны остаться в городе и сопровождать оккупантов;

- При выполнении этих условий город обещают пощадить;

- На ответ отводится один час.

Наши отказались и в ответ предложили интервентам высадится на берег и решить участь Таганрога в открытом сражении в поле. Англичане от такого предложения отказались и начали бомбардировку города, то есть с совершенно безопасного расстояния начали расстреливать здания на набережной - склады с зерном и казенные учреждения.

К вечеру того же дня вражеская эскадра возвращается на место утренней стоянки. Утром 4 июня союзники уходят в направлении Мариуполя.

Кто же в итоге принял на себя всю тяжесть Крымской войны? Ее приняли простые люди. Именно простой человек, оборонявший Таганрог, Севастополь и другие города является героем этой войны.

Империя Наполеона III стремилась к ломке границ 1815 г. в Европе и укреплению своего влияния в Османской империи.

Когда затих революционный ураган и произошло восстановление Германского союза, на первое место в европейской политике опять всплыл «восточный вопрос». Под этим «вопросом» в то время подразумевалось положение Османской империи и освободительное движение населявших ее народов, а также борьба великих держав за господство на Ближнем Востоке. К последнему тогда относили и Балканский полуостров, большая часть которого находилась еще под владычеством Турции.

Причина обострения «восточного вопроса» и Крымской войны сводилась к борьбе за господство на Ближнем Востоке между царской Россией и западными государствами - Англией и Францией. Эти державы вели на Ближнем Востоке агрессивную, захватническую политику.

Столкновение на Ближнем Востоке назревало в условиях глубокого внутреннего кризиса Турецкой империи и подъема народного освободительного движения угнетенных ею народов.

Балто-Лиманская конвенция 1849 г. Во время революции 1848-1849 гг. «восточный вопрос» лишь на время отодвинулся на второй план перед революционными событиями, но даже тогда он не исчез из поля зрения европейской дипломатии. Царское правительство воспользовалось событиями 1848 г., чтобы усилить влияние России в дунайских княжествах - Молдавии и Валахии. Русские и турецкие войска временно оккупировали княжества для подавления там революционного движения, а в апреле 1849 г. в Балто-Лимане была подписана русско-турецкая конвенция, которая упразднила выборность правителей княжеств и давала султану право назначения их своей властью по согласованию с царем. Соглашение это закрепляло двойной русско-турецкий контроль над княжествами, что вызвало большое недовольство английской и французской буржуазии.

Британское правительство старалось поддержать в Дунайских княжествах власть Турции и подстрекало ее против России. Франция покровительствовала складывавшейся в Молдавии и Валахии местной буржуазии и тоже хотела подорвать в княжествах русское влияние. Балто-Лимаиская конвенция вызвала крайнее раздражение и в Австрии, не желавшей установления господства России в устьях Дуная.

Так называемый вопрос о «святых местах» и его действительное значение. В начале 50-х годов между Россией и Францией возник конфликт по поводу так называемых «святых мест» в Иерусалиме. В 1850 г. французское правительство Луи Наполеона потребовало возврата иерусалимских святынь, в том числе и ключей от главной из них - храма так называемого гроба Господня, в руки католической церкви. Этим Луи Наполеон хотел поднять свой престиж среди реакционной французской буржуазии и духовенства и подорвать влияние русской православной церкви в Турции.Поддержка православной церкви служила для царской России средством привлечения симпатий христиан, составлявших подавляющее большинство населения.

Ирландская (Ольстреская проблема) 42. Международные отношения в 1856 - 1870 г.

Крымская система.

Крымская война 1853-1856 г. оказала большое влияние на последующее развитие стран Ближнего Востока и всех международных отношений. Прежде всего поражение ослабило царскую Россию. После него влияние царского правительства в Западной Европе и на Ближнем Востоке уменьшилось. Оно ускорило складывание революционной ситуации конца 60-х годов и падение крепостного права.

Позиция Австрии в Крымской войне показала крах монархической солидарности венского и царского дворов и традиций «Священного союза».

В результате войны на долгое время закрепился антагонизм между Россией, с одной стороны, и Францией и Англией - с другой. Эта война знаменовала крах сотрудничества четырех держав - Англии, России, Австрии и Пруссии - в европейских делах, лежавшего в основе «Венской системы» 1815 г.

В итоге Крымской войны на континенте Европы в первое время очень усилились позиции Французской империи. После 1856 г. Наполеон III стал самым могущественным государем Западной Европы и воспользовался победой для укрепления бонапартистского режима.

Империя Наполеона III получила свободу действий для борьбы против австрийского господства в Италии и для округления восточных границ Франции за счет Савойи и Ниццы. Франция претендовала на гегемонию в Европе и готовилась к захвату левого берега Рейна. Кроме того, поражение царизма в Крымской войне высвободило силы Франции для новых колониальных авантюр.

Большие выгоды из Крымской войны извлекла Пруссия. Обострение отношений России с западными державами давало Пруссии надежду завоевать гегемонию в Германии без помех с их стороны.

Положение Австрии после Крымской войны ухудшилось в результате ее враждебных отношений с Россией, а также и с Францией и Сардинией, желавшими изгнать австрийцев из Северной Италии.

Крымская война еще более упрочила позиции Англии в Европе, утвердила ее преобладание на Ближнем Востоке и дала ей свободу рук для кровавой колониальной политики на Юге и Востоке Азии.

Несмотря на взаимные противоречия, английские и французские колонизаторы продолжали поддерживать вместе с Австрией условия Парижского мира.

Установление господства Англии и Франции на Ближнем Востоке усилило зависимость от них Турции.

Западные державы усилили свою торговую экспансию в странах Ближнего Востока. Турецкая империя по-прежнему находилась в состоянии глубокого внутреннего кризиса. Крымская война дала новый толчок ее ослаблению.

Царизм вынужден был ослабить свое вмешательство в дела Западной Европы и воздерживаться от посылки войск за пределы своей империи с целью подавления революции и от участия в европейских войнах 60-х годов. Однако роль царизма как главного оплота реакции в Европе ярко проявилась в 60-х годах во время подавления революционного восстания в Польше.

Политику территориальной экспансии и завоеваний царизм активно вел в 60-х годах на Кавказе и в Средней Азии, где царское правительство стремилось взять реванш за крымское поражение и овладевало новыми рынками и землями. В 1858-1860 гг. были присоединены Приамурье и Уссурийский край, а в 1859 и 1864 гг. завершено подчинение Кавказа. Наиболее активную завоевательную политику Россия в 60-х годах вела в Средней Азии.

Главную цель своей дипломатии русские помещики и буржуазия после 1856 г. стали видеть в том, чтобы добиться отмены статей Парижского мира, запрещавших России держать военный флот па Черном море и лишивших ее Южной Бессарабии с выходом к Дунаю.

В итоге можно сказать, что Крымская война оказала большое влияние на последующее развитие колониальной политики капиталистических держав и на международное положение в Европе.

Германские государства. Реконструированная Венским конгрессом политическая система Европы закрепила феодальную раздробленность Германии. Сохранилось 38 отдельных суверенных владений. Все они, включая Австрию и Пруссию, образовали конгломерат территорий, обозначенных как "Германский союз". В число его полноправных членов вошли короли Англии, Дании и Нидерландов в качестве государей соответственно Ганновера, Гольштейна и Люксембурга. Германский союз представлял собой рыхлую конфедерацию. Европейские государства, прежде всего Россия и Франция, оказались заинтересованными в функционировании столь аморфного объединения. Сепаратизм отдельных государств, противоречия между Севером и Югом, соперничество Австрии и Пруссии между собой и всех мелких государств с ними - все это гарантировало спокойствие и стабильность европейского мира.

Объединение Германии. Первым шагом к созданию Германской империи стала война 1864 г. Пруссии и Австрии с Данией. В результате ее Пруссия получила в свое управление Шлезвиг, а Австрия - Гольштейн. Затем Пруссия развязала войну против своего конкурента в борьбе за лидерство среди немецких государств. Война 1866 г. Пруссии и Италии с Габсбургской монархией закончилась разгромом австрийцев при Садовой, что привело к важным последствиям. Пруссия получила Шлезвиг и Гольштейн, приобрела королевство Ганноверское, герцогство Нассауское, курфюршество Гессенское и город Франкфурт-на-Майне. Саксония только номинально оставалась самостоятельной. Вследствие этих присоединений объединились рейнские и иные владения Пруссии. Успехом ее было также упразднение Германского союза и учреждение Северогерманского союза из немецких государств, лежавших на север от реки Майн. Австрия из него была устранена, а Пруссия, наоборот, заняла главенствующее положение.

Еще одна война, франко-прусская 1870-1871 гг., привела к завершению объединения Германии и формирования ее территории. При первых же успехах Пруссия заключила с участвовавшими вместе с ней в военных действиях южногерманскими государствами Баварией, Баденом, Вюртембергом и Гессеном договоры об их присоединении к Северогерманскому союзу. 18 января 1871 г. состоялось провозглашение Германской империи. Она по завершившему войну Франкфуртскому мирному договору отторгла от Франции ее провинции Эльзас и Лотарингию.

Последнее из европейских приобретений Германии связано с англо-германским договором 1890 г. В обмен на признание протектората Англии над островами Пемба и Занзибар (в Индийском океане у восточного побережья Африки) Германия получила взамен остров Гельголанд в Северном море. Эту сделку в Германии расценили как крайне невыгодную. И только в годы Первой мировой войны стало очевидным стратегическое значение Гельголанда.

Объединение Италии. В порядке компенсации за участие в Крымской войне Сардинское королевство получило возможность вступить в союз с Наполеоном III, и объединенные армии двух государств в 1859 г. выступили против Австрии. Поражение австрийской армии привело к тому, что из Модены, Пармы и Тосканы изгнали правителей-герцогов, а сами эти герцогства путем плебисцита вошли в состав Сардинии. Кроме того, по мирному договору, подписанному в 1859 г. в Цюрихе, Австрия уступила Франции Ломбардию, а Франция, в свою очередь, отдала эту область Сардинии, взамен чего получила от нее Савойю и Ниццу.

Следующий этап воссоединения Италии связан с борьбой Дж. Гарибальди, который в 1860 г. со своими добровольцами овладел Сицилией. Затем его действия развернулись на материке и привели к тому, что неаполитанский король бежал, а население королевства высказалось за присоединение к Сардинии. Ее король Виктор Эммануил овладел затем частью Папского государства и в 1851 г. провозгласил себя королем Италии. Остававшаяся вне ее Венеция вошла в состав Итальянского королевства после австро-прусской войны 1866 г., в которой приняла участие и Италия. Договор между Пруссией и Австрией предусмотрел, что побежденная Австрия уступает Венецию Франции, а последняя передает ее Италии.

Венский конгресс восстановил почти в прежних границах уничтоженное Наполеоном I Церковное (Папское) государство. Пока великие державы противодействовали объединению Италии, его существование можно было считать гарантированным. Рим снова превратился в столицу католического мира. Однако начавшаяся в 1870 г. франко-прусская война и поражение Франции окончательно лишили Папу поддержки французской империи. Из Рима ушел французский корпус, находившийся там со времен революции 1848 г. для защиты Папы, светская власть Папы пала, и территория Папского государства после плебисцита присоединилась в октябре 1870 г. к Итальянскому королевству. В 1871 г. столицу Италии перенесли в Рим. Объединение итальянского национального государства завершилось.

Содержание: 1. Обострение восточного вопроса 1. Обострение восточного вопроса 2. Начальный этап войны 2. Начальный этап войны 3. Вступление в войну Англии и Франции 3. Вступление в войну Англии и Франции 4. Оборона Севастополя 4. Оборона Севастополя 5. Окончание и итоги войны. Парижский мир 1856 г. 5. Окончание и итоги войны. Парижский мир 1856 г.

Николай I () Целью своего царствования считал борьбу с повсеместно распространившимся революционном духом Целью своего царствования считал борьбу с повсеместно распространившимся революционном духом

Обострение восточного вопроса В начале XIX века для России обострился восточный вопрос, а это означало следующее: В начале XIX века для России обострился восточный вопрос, а это означало следующее: 1. Установление благоприятного для России режима черноморских проливов 1. Установление благоприятного для России режима черноморских проливов 2. Усиление русского влияния на Балканах. 2. Усиление русского влияния на Балканах.

Повод к войне Поводом к войне стала передача права ремонта Вифлеемского храма Ватикану. В ответ Николай I объявил Турции войну в октябре 1853 г. Поводом к войне стала передача права ремонта Вифлеемского храма Ватикану. В ответ Николай I объявил Турции войну в октябре 1853 г. Турецкий султан Абдул-Меджид

Начальный этап войны Война началась на Закавказском и Балканском фронтах. На Балканах стороны обеих стран особых успехов не добились, а на Кавказе русская армия овладела Карсом. Война началась на Закавказском и Балканском фронтах. На Балканах стороны обеих стран особых успехов не добились, а на Кавказе русская армия овладела Карсом. Основные действия на начальном этапе войны проходили на море. В ноябре 1853 г. эскадра капитана Бутагова, состоящая из пароходофрегатов, разгромила турецкий флот. Это было первое в истории сражение с участием паровых судов. Основные действия на начальном этапе войны проходили на море. В ноябре 1853 г. эскадра капитана Бутагова, состоящая из пароходофрегатов, разгромила турецкий флот. Это было первое в истории сражение с участием паровых судов.

Синопское сражение 1853 г ноября 1853 г.эскадра адмирала П. С. Нахимова Нахимова Нахимова Нахимоваатаковала турецкий флот в Синопской бухте. Войдя в нее двумя линиями, русские смогли избежать обстрела береговых батарей, и благодаря меткой стрельбе артиллеристов, уничтожили турецкие корабли. Впоследнем в истории сражении парусных флотов русская эскадра заблокировала в Синопской бухте турецкий флот под командованием Осман- паши. 18 (30) ноября 1853 закончилось блистательной победой русского флота: не потеряв ни одного корабля, русские моряки отправили на дно турецкую эскадру и взяли в плен ее командующего Осман-пашу.

Оборона Севастополя 13 (25) сентября 1854 началась Севастопольская оборона. Первая бомбардировка Севастополя началась 5 (17) октября 1854, но бастионы города ответили огнем сотен орудий. Осада затягивалась, и Меньшиков, получивший подкрепление из России, ударил противнику в тыл, но и в Инкерманском сражении 24 октября он вновь потерпел поражение. 13 (25) сентября 1854 началась Севастопольская оборона. Первая бомбардировка Севастополя началась 5 (17) октября 1854, но бастионы города ответили огнем сотен орудий. Осада затягивалась, и Меньшиков, получивший подкрепление из России, ударил противнику в тыл, но и в Инкерманском сражении 24 октября он вновь потерпел поражение.

Парижский мир 1856 г. Итоги войны Потеря Россией Южной Бессарабии. Сохранение Севастополя. Потеря Россией Южной Бессарабии. Сохранение Севастополя. Запрещение России иметь военный флот, крепости и арсенал на Чёрном море. Запрещение России иметь военный флот, крепости и арсенал на Чёрном море. Закрытие на время мира проливов Чёрного моря для всех стран. Закрытие на время мира проливов Чёрного моря для всех стран.

Народные Герои Дети приносили солдатам воду и продовольствие, а в промежутках между боями собирали неразорвавшиеся ядра. Дети приносили солдатам воду и продовольствие, а в промежутках между боями собирали неразорвавшиеся ядра. Знаменитый хирург Н.И.Пирогов впервые провел операцию с использованием наркоза в полевых условиях. Знаменитый хирург Н.И.Пирогов впервые провел операцию с использованием наркоза в полевых условиях. Матрос П.Кошка прославился вылазками в стан врага. Матрос П.Кошка прославился вылазками в стан врага. Оборонительные сооружения возводились под руководительством талантливого инженера Э.И.Тотлебена. Оборонительные сооружения возводились под руководительством талантливого инженера Э.И.Тотлебена.

Народные Герои Дети приносили солдатам воду и продовольствие, а в промежутках между боями собирали неразорвавшиеся ядра. Дети приносили солдатам воду и продовольствие, а в промежутках между боями собирали неразорвавшиеся ядра. Знаменитый хирург Н.И.Пирогов впервые провел операцию с использованием наркоза в полевых условиях. Знаменитый хирург Н.И.Пирогов впервые провел операцию с использованием наркоза в полевых условиях. Матрос П.Кошка прославился вылазками в стан врага. Матрос П.Кошка прославился вылазками в стан врага. Оборонительные сооружения возводились под руководительством талантливого инженера Э.И.Тотлебена. Оборонительные сооружения возводились под руководительством талантливого инженера Э.И.Тотлебена.

Итог Царствование Николая I закончилось крупнейшим внешнеполитическим крахом. Крымская война продемонстрировала организационную и техническую отсталость России от западных держав, привела к ее политической изоляции. Царствование Николая I закончилось крупнейшим внешнеполитическим крахом. Крымская война продемонстрировала организационную и техническую отсталость России от западных держав, привела к ее политической изоляции.

Обострение восточного вопроса

в конце 30-х - начале 40-. гг. XIX ". и некоторые его последствия на западном Кавказе

В Турецкой империи в конце 30-х гг. XIX в. произошли события, последствия которых в дальнейшем и для России обернулись невероятными потерями: давно назревавший конфликт между турецким султаном Махмудом II и его вассалом, наместником Египта Мухаммедом Али, в 1839 г вылился в очередной турецко-египетский военнополитический кризис и вызвал обострение восточного вопроса. Начиная с этого времени, фортуна навсегда отвернулась от внешнеполитического курса Николая I. Обстоятельства сложились уже не в пользу Российской империи, как это было в начале 30-х гг. Теперь две ведущие европейские державы - Англия и Франция - не упустили своего шанса и смогли извлечь для себя максимальные выгоды из кризисной ситуации конца 30-х

Нач. 40-х гг. XIX в., взяв тем самым реванш за заключенный в 1833 г. Россией выгодный для нее двусторонний договор с Турцией.

Еще в марте 1839 г. А.П. Бутенев в своем отношении к Е.А. Головину подробно сообщал о тяжелой политической ситуации в Турции. Докладывая об обострении «неискоренимой ненависти между Портой и пашою Египетским», он также выразил опасения относительно того, «чтобы ненависть сия не обратилась в явный разрыв и войну между обеими сторонами» . Как опытный политик, А.П. Бутенев предвидел, что война между Турцией и Египтом будет иметь необратимые последствия и сможет «поколебать сохранение общего мира Востока и даже Европы» .

Опасения А.П. Бутенева в скором времени подтвердились. О происходящих в 1839 г. событиях в Турции1 французский государственный

З.М. Басиева*

деятель и историк Гизо писал: «В течение трех недель Турция лишилась своего султана, своей армии и своего флота» .

После разгрома турецкой армии под Низибом (Северная Сирия) на повестку дня вышли две большие международные проблемы: отношения между Портой и Мухаммедом Али и позиции пятерки держав (Англии, России, Франции, Пруссии и Австрии) на Ближнем Востоке. Внешне вторая проблема выглядела как вопрос о взаимоотношениях между Турцией и великими державами. На деле же суть ее заключалась в стремлении западных держав, воспользовавшись обстановкой, созданной турецко-египетским конфликтом, аннулировать ненавистный им Ункяр-Искелесийский договор (1833 г.) и тем самым лишить Россию всех ее преимуществ по этому договору.

События в Турции 1839 г. привели к углублению ближневосточного кризиса. Противостояние ведущих держав Европы настолько обострилось, что стали поговаривать о возможной европейской войне. Но на тот момент ни одна из них по разным причинам не хотела развития событий в таком русле.

Правительства трех держав (Англии, Франции и Пруссии) настаивали на срочном созыве конференции пяти держав в надежде, что им удастся, наконец, под предлогом желания покончить с турецко-египетским конфликтом, лишить Россию ее преимуществ как единственного «опекуна» Турции и получить уже коллективную возможность ее «опеки».

России пришлось стать вынужденной участницей конференции. Согласившись же подписать

* Басиева З.М. - н. с. отдела истории Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований.

1 События в Турции и Египте в 1839 г. развивались следующим образом. После тяжелой и продолжительной болезни 1-го июля 1839 г. в возрасте 54 лет скончался турецкий султан Махмуд II, и на престол вступил его сын Абдул-Меджид, едва достигший 16-летнего возраста. Время правления Абдул-Меджида продлилось вплоть до 1861 г. Буквально через несколько дней, после смерти султана 24 июня 1839 г., после продолжительного сопротивления войскам египетского паши была разгромлена турецкая армия под Низибом. Но и это было не последней трагедией, постигшей Турцию в 1839 г. Вскоре после разгрома армии совершенно неожиданно капудан-паша Февзи Ахмед-паша увел турецкий флот и сдал его египетскому паше Мухаммеду Али.

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

коллективную ноту от 27 июля 1839 г., Россия была вынуждена изменить курс своей внешней политики и принять принцип коллективной гарантии. Николай I питал несбыточные надежды разделить в будущем Османскую империю с Великобританией и пошел на невосполнимые для империи уступки. Это было огромным просчетом в его внешнеполитическом курсе, плоды которого России пришлось ощутить в скором будущем.

Порте была направлена коллективная нота, в которой говорилось, «что достигнуто согласие между пятью державами по Восточному вопросу» . Для слабой Османской империи данная нота означала прямое вмешательство держав во внутренние процессы. Турция, избравшая своим главным покровителем в борьбе с Египтом Англию, в результате ее «дружеской помощи» оказалась от нее в еще большей зависимости, чем раньше.

Итоги конференции стали крупнейшей дипломатической победой западных держав и в особенности Англии, которая не смирилась с условиями Ункяр-Искелесийского договора. Английский посол Понсонби2, подписывая ноту от 27 июля, не сдержал своей радости по этому поводу и воскликнул: «Теперь мы, наконец, на правильном пути!» .

После этого в Лондоне 3 (15) июля 1840 г. была подписана 1-я конвенция по египетскому вопросу между Англией, Россией, Пруссией, Австрией и Турцией, но без участия Франции. Согласно Лондонской конвенции 1840 г., стороны соглашались на оказание коллективной помощи Турции в случае новой угрозы со стороны египетского паши Мухаммеда Али.

Кроме этого, Николай I пошел и на другие уступки, согласившись на коллективный договор о закрытии проливов для военных судов всех держав, в том числе России . Это означало полное уравнивание российских позиций с позициями иностранных держав в отношении черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Россия также была вынуждена на один год раньше отказаться от Ункяр-Искелесийского договора. Новое положение о черноморских проливах было юридически оформлено 2-й Лондонской конвенцией 1 (13) июля 1841 г. по делам Востока, и теперь уже с участием Франции.

Договор 1841 г. о проливах, по справедливой оценке К. Маркса, «был первоначально за-думан...Францией и Англией против России...» . Несмотря на то, что Франция осталась крайне недовольной экспансией Англии «в Си-

рию, Египет и Ливан, в дальнейшем она выступила совместно с Англией» .

Таким образом, с начала 40-х гг. XIX в. Англия значительно усилила свои позиции на Востоке. Это в свою очередь приводило к обострению противоречий в регионе между Англией и Францией по поводу их колониальных интересов, а также к сближению Англии и России. Между тем, в скором времени Николай I осознал, что допустил непоправимую ошибку.

Турецко-египетский конфликт 1839-1840-х гг. закончился безусловным триумфом британской экспансионистской политики. С этого времени Англия уже надолго и основательно закрепилась в Константинополе. Усиление влияния Англии в Турции произошло, конечно, за счет утраты Россией своих позиций. Известный русский историк С.С. Татищев писал об этом, что «там она выиграла в этом отношении все, что потеряла Россия» .

Таким образом, Лондонскими конвенциями 1840 и 1841 гг. был нанесен ощутимый удар по могуществу Российской империи, которая со времени подписания конвенции 1841 г. и до первой мировой войны больше не имела права проводить свои военные корабли через проливы. Военно-морской флот России оказался буквально запертым в пределах Черного моря, и только в 1915 г. проблема проливов была разрешена в пользу России.

К сожалению, в начале 40-х гг. XIX в. Россия понесла не только невосполнимые дипломатические и политические потери, но в самый разгар разрешения турецко-египетского конфликта обострилось положение дел и на западном Кавказе. На Черноморском побережье разворачивались трагические события: один за другим черкесами были захвачены несколько российских фортов: 7 февраля - форт Лазарев, 27 февраля - форт Головинский, 29 февраля - укрепление Велья-миновское, 22 марта - Михайловское и 31 марта - укрепления Николаевское и св. Духа. Уже после взятия горцами первого укрепления на р. Псезупе к ним поспешно в качестве поощрения было доставлено из Константинополя «36 бочонков пороху и свинцу» ; отправителем груза являлся английский агент капитан Белль, беспрепятственно покинувший осенью 1839 года Черкесию. Капитан Белль уже из Константинополя наблюдал за развитием событий на черкесском побережье и способствовал их обострению.

Черкесы, чувствуя свою силу и слабость России, стали проявлять большую решимость. В течение апреля за Кубанью в состоянии боевой го-

2 Понсонби (РопвопЬу), Джон - английский дипломат, посол в Константинополе с 1832 по 1841 гг.

товности находилось от 35 до 40 тысяч убыхов, шапсугов, абадзехов и натухайцев. Горцы покинули свои дома и приняли трагическое для себя решение не производить весенних посевных работ. Эта решение и стало основной причиной, по которой горные адыги погрузились в ближайшие осень и зиму в голод и нищету. Черкесы приняли также решение «не расходиться до взятия. всех фортов береговой линии и укреплений», которое закрепили «обшей клятвой» . В продолжение двух месяцев горцы штурмовали изнуренные русские укрепления.

Трагические события весны 1840 г. на Черкесском берегу окончились потерей четырех укреплений и многочисленными человеческими жертвами как с одной, так и с другой стороны. При попытке совершить открытое нападение на Абин 26 мая черкесы потерпели тяжелое поражение. После этого они прекратили свои наступления на укрепления.

На столь масштабное выступление горцев значительное влияние оказала подрывная деятельность английских агентов на северозападном Кавказе. Перед ними с начала 30-х гг. XIX в. была поставлена конкретная задача

Объединить силы разобщенных черкесских племен и использовать их собственные военные ресурсы для борьбы против России. Уже в начале 1840 г. многолетние усилия англичан, направленные на объединение сил черкесских племен, начали давать результаты.

Еще в конце 1836 г. командир Отдельного Кавказского Корпуса, главноуправляющий гражданской частью и пограничными делами на Кавказе Г.В. Розен докладывал гр. Чернышеву, что объединения черкесских племен «нельзя опасаться, покуда иностранцы не успеют убедить их в необходимости прекратить все частные несогласия свои, дабы защищаться против нас общими силами» . А уже спустя 4 года после рапорта Г.В. Розена командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-адъютант П.Х. Граббе докладывал тому же гр. Чернышеву об абсолютно другом состоянии черкесского общества. «К несчастью - писал П.Х. Граббе, - нашлись. люди, которые умеют управлять этим народным восстанием, придать ему нужное единство и единодушие и направить частные усилия к одной общей и обширной цели» .

Впервые военные, служившие на Кавказе, заговорили не о разрозненных скопищах горцев, стихийно налетавших на русские укрепления, а сообщали о «предварительных совещаниях», проводимых горцами, хорошо подготовленных

и организованных общими силами нападениях. Ряды горцев приняли новый порядок и устройство. Каждое из племен имело отдельный опознавательный знак и составляло отдельную дружину, поделенную по аулам на сотни, пятидесятки и десятки, которыми руководили самые отважные и храбрые из горцев.

Кроме особого порядка в горской армии появилась и новая система раздела добычи, которую они продолжали распределять по аулам, однако захваченные снаряды, порох и орудия уже не раздавались, как раньше, а передавались в ведение самых почтенных старшин. Это новшество было связано с планами завести артиллерию; в этом деле поддерживали горцев и оказывали им помощь бежавшие из рядов русской армии на Кавказ поляки. В «заслуги» дезертировавших поляков входит введение в горскую тактику приемов европейского военного искусства, и в частности введение у горцев нового типа оружия: «длинный шест, к одному концу которого прикрепляется коса, чтобы колоть и рубить, а к другому крючья, чтобы влезать на крепостные верки». Поляки также занимались проведением предварительных съемок атакуемых мест.

Заметно активизировало свои действия для усиления волнений среди горцев и «мухамме-данское духовенство.» . По Закубанью стали разъезжать мусульманские муллы, ссылающиеся на якобы существующую суру из Корана и предсказывающие горцам, «что 40-й год должен быть годом торжества мусульман и гибели неверных» .

Таким образом, борьба горцев северозападного Кавказа за сохранение своей независимости к началу 40-х гг. неожиданно для России достигает нового уровня.

Командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории, подробно изложивший гр. Чернышеву в указанном ранее рапорте всю суть событий февраля-апреля 1840 г. в Закубанье, предупреждал командование, что действия горцев последних двух месяцев не были уже похожи на набеги прежних времен. Генерал Граббе, наблюдавший за их ходом, заметил у горцев «впервые.признаки народности, единодушия восстания, порядок и устройство, .повиновение избранным начальникам, новые средства, придуманные ими для борьбы с русскими.» По мнению П. Х. Граббе, в Закубанье с началом согласованного соединения сил и их неудержимого «стремления к одной общей цели» «борьбы с русскими» начинается новая эпоха. Впервые по отношению к прежним «хищническим набегам» горцев русский генерал применил такой термин,

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

как «война народная» . Такой новый, неожиданный поворот событий в Черкесии серьезно встревожил командующего войсками П.Х. Граббе. По его мнению, с началом в Закубанье народной войны сил только одного Кавказского корпуса чтобы противостоять этой войне было уже недостаточно. Свой основательный рапорт к Чернышеву он закончил прошением «исходатайствовать у Г.И. командирования на Линию из России одной пехотной дивизии» .

Император внимательно прочитал донесение командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории. Наблюдения и тревожные мысли, изложенные Граббе в рапорте относительно того, что в Черкесии находились люди, которым удалось все же объединить горцев для борьбы с русскими, остались императором, к сожалению, незамеченными. Не встревожило Николая I и сообщение о начале новой эпохи противостояния горцев, охарактеризованной Граббе как война народная.

Внимание Николая I было акцентировано на другой причине, по которой происходило столь масштабное восстание горцев. Русский император оставался в полной уверенности, что соединение сил черкесских племен является прямым и предвиденным последствием исполняемого в течение шести лет плана по стеснению горцев. По его мнению, результаты этого плана проявились раньше, чем ожидалось, и «в большем виде», чем предполагалось. Однако, несмотря на все эти неожиданности, генералу Граббе было указано, что события на береговой линии и восстание горцев «не только не должно считать обстоятельством неблагоприятным, а напротив того, случаем самым удобным для одновременного уничтожения всех их надежд на сохранение своей независимости» . В связи с этим император полностью удовлетворил просьбу командующего усилить вверенные ему войска до такой степени, в которой они до последних событий никогда еще не находились.

Вместе с тем Николай I не разделил также мнения П.Х. Граббе, справедливо считавшего существовавшую систему небольших фортов и укреплений абсолютно бесполезной и малоэффективной. Он так и не признал их очевидную бесполезность и продолжал настаивать на том, что «взятие. прибрежных фортов происходит единственно от дурного устройства оборонительных их верков, возведенных с совершенным

пренебрежением всех правил инженерного искусства» .

Все перечисленные выше русские укрепления в дальнейшем были восстановлены, но они оставались до конца своего существования постоянной мишенью для горцев и не оправдали возложенных на них надежд. Офицер Генерального штаба Ф.Ф. Торнау писал о Черноморской береговой линии так: «.Укрепления малы, гарнизоны слабы, изнурены болезнями, едва в силах обороняться от горцев, которых не они, а которые их держат в постоянной блокаде» . Подтверждением слов Ф. Торнау служат и слова прапорщика Станислава Неминского, одного из находившихся в укреплении Николаевском во время нападения горцев: «Большая часть гарнизона заболела какою-то эпидемическою болезнью. Солдат, могущих нести службу, было мало» . Изможденные болезнями составы гарнизонов не могли оказывать нужного отпора горцам, в большом количестве осаждавшим укрепления, но они проявили огромную стойкость и мужество.

При этом надо помнить, что Кавказ являлся в то время наиболее частым местом ссылки как для провинившихся военных, так и для чиновников разного уровня. Все части Черноморской береговой линии состояли в основном «из разжалованных или, по крайней мере, не по своей воле прибывших на Кавказ»3 .

В самый разгар событий в Закубанье осложнилось положение дел и на левом фланге Кавказской линии, что было связано с усилившимся влиянием Шамиля и происходящими волнениями на восточном Кавказе. В связи с возникшей необходимостью личного присутствия генерала П.Х. Граббе на левом фланге вся ответственность за сохранность и улучшение оборонительного состояния укреплений была возложена на начальника Черноморской береговой линии генерала Н.Н. Раевского.

В последние дни февраля 1840 г. П.Х. Граббе из Чечни предупреждал Н.Н. Раевского о том, что Шамилю удалось укрепиться в Ахульго, откуда он обращался с призывами уже и ко всему населению Черкесии присоединиться к общему восстанию за веру, вовлекая их тем самым в свой имамат. Однако Н.Н. Раевский, хорошо знавший религиозное состояние горцев, заверил командующего войсками, что в Черкесии пока «религиозного фанатизма нечего опасаться» .

3 После 1815 года на Кавказ было переведено немало участников Отечественной войны и европейских походов. Кроме того, Кавказский корпус пополнялся всякого рода «штрафованными» и ссыльными, участниками крестьянских, солдатских и иных выступлений. Так, на Кавказ, в эту «теплую Сибирь», были сосланы солдаты прежнего состава лейб-гвардии Семеновского полка, расформированного после известных событий 1820 г. Затем, после 1826 г., началось отправление на Кавказ участников восстания декабристов. К примеру, в форте Лазарева, не выдержав условий жизни, умер от болезни поэт-декабрист А.И. Одоевский.

И в последующие годы все усилия наибов Шамиля распространить среди горцев северозападного Кавказа мюридизм и вовлечь их в имамат оказались безуспешными.

Таким образом, начало 40-х гг. XIX в. ознаменовалось для Российской империи существенными дипломатическими потерями и политическими уступками по восточному вопросу. Позиции, потерянные Россией в Турции и на Ближнем Востоке, были перехвачены западноевропейскими державами, и в первую очередь Англией, которая давно и целенаправленно

проводила в этом регионе свою экспансионистскую политику.

В условиях ослабления влияния России на Востоке активизируется вмешательство англичан, которые теперь уже используют свой старый опробованный и излюбленный метод «загребания жара» чужими руками. В итоге на северо-западном Кавказе происходит усиление и сплочение антироссийских сил. Баланс сил изменился настолько, что Россия вынуждена была принимать дополнительные меры военного характера.

ЛИТЕРАТУРА

1. АКАК-Акты, собранные кавказской археографической комиссией. Архив Главного Управления Наместника Кавказского. Т. IX. - Тифлис, 1884.

2. Новичев А.Д. История Турции. III. Новое время. - Л., 1973. Ч. II (1839-1853 гг.).

3. Маркова О.П. Восточный кризис 30-х - начала 40-х годов XIX века и движение мюридизма. // Исторические записки. - М., 1953. № 42.

4. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. - М., 1957. Т. IX.

5. Георгиев В.А. Внешняя политика России на Ближнем Востоке в конце 30-х - начале 40-х годов XIX в. - Изд-во Московского университета, 1975 г.

6. Татищев С.С. Внешняя политика императора Николая

I. - СПб., 1887.

7. Шамиль - ставленник султанской Турции и английских колонизаторов // Сборник документальных материалов. Под ред. Ш. В. Цагарейшвили. - Тбилиси, 1953.

8. АКАК. Т. VIII. - Тифлис, 1881. С. 765.

9. Торнау Ф.Ф. Секретная миссия в Черкесию русского разведчика барона Ф.Ф. Торнау. - Нальчик, 1999.

10. Щербина Ф.А. История кубанского казачьего войска. -Екатеринодар, 1913.

11. Дзидзария Г.А. Ф. Ф. Торнау и его кавказские материалы XIXв. - М., 1976.

12. Филипсон Г.И. Воспоминания. - М., 1885.

13. Архив Раевских. Т. 3. - СПб., 1910 г.

В МИРЕ КНИГ

Бадтиев Ю. С., ДзодзиковаМ. Э., Алагов А.А.

Экологическое состояние особо охраняемых природных территорий РСО-А федерального значения

Монография. - Владикавказ:

ИПО СОИГСИ, 2012. 141 с.

В монографии обобщены сведения о стратегии экологической безопасности, экологической платформе экономического развития и правовые основы обеспечения благоприятной окружающей среды в РФ, представлены государственные проекты «Стратегии социально-экономического развития СевероКавказского федерального округа на период до 2025 года».

Авторы изложили результаты своих полевых исследований по оценке качества воздушного бассейна особо охраняемых природных территорий РСО-А, выявили участки с неблагополучной экологической ситуацией, представили данные по заболеваемости среди населения исследуемых территорий и предложили новые критерии оценки степени загрязнения воздуха.

В монографии представлен проект программы биомониторинга качества атмосферного воздуха с привлечением молодежи, реализация которого может существенно повысить эффективность экологического контроля за состоянием среды, не только особо охраняемых территорий, но и мест проживания населения.