Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

Отечественная история

Русские земли в XIV веке

Основные даты:

1325-1340 гг. - княжение Ивана Калиты

1327 г. - восстание в Твери

1378 г. - битва на реке Воже

1380 г. - Куликовская битва

1382 г. - набег хана Тохтамыша на Москву

ВозвышениеМосквырусь калита москва куликовский

С конца XIII в. началось постепенное возрождение городов, распашка заброшенной земли. Возобновился рост феодального землевладения. Князья жаловали приближенным вотчины с крестьянами. В руках бояр стали сосредоточиваться значительные земельные богатства. Князья и бояре дополнительно покупали села с деревнями, в том числе за пределами своих княжеств. Крупным землевладельцам становилось тесно в прежних границах, они задумывались об их разрушении, а следовательно - об объединении русских земель в единое государство.

Предпосылкой объединения служили никогда не исчезавшее полностью единое национальное самосознание, единый язык, единая вера, общие традиционные правовые нормы.

Сохранялись и экономические связи между различными землями. Но они были эпизодичны. Города на Руси, в отличие от Западной Европы, не стали оплотом борьбы за объединение государства. Для этого они были слишком слабы. Уровень торговых связей еще не заставлял горожан стремиться к объединению. К тому же русские города не имели самоуправления. Если в Западной Европе формирование единых государств происходило в связи с формированием буржуазного уклада, то на Руси единое государство сложилось на чисто феодальной основе.

Без объединения русских княжеств в единое государство было невозможно свержение ордынского ига.

Вывод: Переход Руси к объединению был вызван, главным образом, эволюцией землевладения в условиях слабости городов и практического отсутствия буржуазных отношений. Объединение было ускорено влиянием внешнеполитических факторов.

Причины возвышения Москвы Шанс стать центром объединения имели несколько княжеств. Необходимые условия: удаленность от опасных окраин, наличие удобных торговых путей, пригодной для земледелия земли, принадлежность князей к владимирскому княжескому дому.

Находившиеся на окраинах Новгород, Рязань, Нижний Новгород и ряд других не имели шансов возглавить объединение.

Могли стать центрами объединения Москва, Тверь, Переяславль.

После смерти бездетного князя Ивана Дмитриевича Переяславского (племянника Даниила Александровича), завещавшего свое княжество Москве, основными конкурентами стали Москва и Тверь.

Вывод: Москва объективно могла стать центром объединения, но такие же шансы были и у Твери. Причина победы Москвы объясняется субъективным фактором - политикой московских князей.

Возвышение Москвы. Москва и Тверь После смерти Александра Невского (1262 г.) великое княжение было в руках его младших братьев. Затем борьба за великое княжение развернулась между сыновьями Александра Дмитрием Переяславским и Андреем Городецким. Оба брата неоднократно привлекали на свою сторону ордынцев и наводили их на русские земли. Наиболее крупное ордынское нашествие той поры - "Дюденева рать" 1293 г.

Московский князь Даниил Александрович в борьбе за великое княжение не участвовал, однако поддерживал старшего брата Дмитрия. В то же время он стремился расширить собственные владения. Так, в 1301 г. к Москве была присоединена Коломна, принадлежавшая ранее рязанским князьям. Бездетный племянник Иван Дмитриевич Переяславский, умирая, завещал свои владения Даниилу.

После смерти Даниила (1303 г.) и Андрея Городецкого (1304 г.) в борьбу за великое княжение вступили тверской князь Михаил Ярославич и московский князь Юрий Данилович. Орда стремилась использовать борьбу русских князей за владимирский престол для того, чтобы стравливать их и укреплять собственное влияние.

Первоначально великокняжеский ярлык находился в Твери, но в 1318 г. новый хан Узбек передал ярлык Юрию и дал ему войско во главе с военачальником Кавгадыем для похода на Тверь. Московско-ордынское войско было под Тверью разбито, жена Юрия (сестра хана) попала в плен и там умерла. По обвинению в отравлении сестры хана Михаил Тверской был казнен в Орде, а ярлык передан Юрию. В 1324 г. сын Михаила тверской князь Дмитрий Грозные Очи, встретив Юрия в Орде, убил его. Дмитрий был казнен, но ярлык, тем не менее, вновь перешел в Тверь - к князю Александру Михайловичу. Одновременно хан приблизил нового московского князя Ивана Даниловича Калиту. По приказу хана Иван Калита совершал карательные походы на русские города, жители которых пытались протестовать против тяжелой ордынской дани ("выхода").

Тверское восстание 1327 г.

В 1327 г. в Тверь прибыл ордынский сборщик податей - баскак Чол-хан (в русском фольклоре - Щелкан). Злоупотребления ордынцев при сборе "выхода" привели к восстанию, которое возглавил сам тверской князь. Чол-хан и его свита были перебиты. Иван Калита с ордынскими войсками обрушился на Тверь с карательным походом и разгромил ее. Позиции Твери были надолго подорваны. Великокняжеский ярлык перешел в Москву.

Правление Ивана Калиты

При Иване Калите (1324 - 1340 гг.) Московское княжество окончательно стало сильнейшим на Руси. Московских князей поддерживала церковь. Русские митрополиты до конца XIII в. пребывали в Киеве. Но в 1299 г. митрополит перебрался во Владимир, спасаясь от хозяйничавших на юге ордынцев. Уже митрополит Петр поддерживал Юрия в борьбе с Тверью и большей частью жил не во Владимире, а в Москве. Митрополит Феогност в 1328 г. окончательно сделал Москву своей резиденцией.

Собирая ордынский "выход", Калита значительно разбогател. К Московскому княжеству были присоединены Углич, Белоозеро, Кострома, Галич, Ростов. Вотчины местных землевладельцев конфисковывались и передавались московским боярам. Князь также покупал земли за пределами московских владений и поощрял к тому же своих бояр. Это обеспечило московским князьям твердую поддержку боярства.

Политику Калиты продолжали его сыновья Симеон Гордый (1340 - 1353) и Иван Красный (1353 - 1359). Симеон временно примирился с Тверью, утвердил свое влияние в Новгороде.

Политика Калиты не была рассчитана на подготовку к борьбе с Ордой. Он думал лишь об укреплении собственной власти, преследовал своекорыстные интересы. Более того, его расправы над теми, кто пытался противостоять Орде, лишь отдаляли день свержения ига. Тем не менее, усиление Москвы объективно привело к сплочению Руси вокруг одного центра, а это, в свою очередь, позволило ей позднее вступить в успешную борьбу с Ордой.

В 1373 г. ордынцы вторглись в Рязанское княжество, но перейти московские границы не решились, так как Дмитрий с войском вышел на берег Оки. В 1377 г. московские рати пришли на помощь Нижегородскому княжеству, на которое напал по приказу Мамая царевич Арапша (Араб-шах). Однако битва на р. Пьяне окончилась поражением русских, не ожидавших внезапного нападения ордынцев. Зато в 1378 г. в сражении на р. Воже московские войска разгромили ордынские войска под командованием мурзы Бегича. Битва на Воже - первая победа русских над ордынцами в сражении в открытом поле.

Поражение на Воже заставило Мамая серьезно готовиться к новому походу. На подготовку потребовалось два года. Мамай собрал огромное войско, нанял в генуэзских колониях в Крыму тяжелую фряжскую (итальянскую) пехоту, заключил союз с литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом. Вступление Олега в союз с Ордой было вызвано безвыходным положением: Москва, как правило, встречала ордынцев на рубеже р. Оки, а рязанские земли оставались беззащитными. Мамай предполагал разграбить Северо-Восточную Русь и принудить ее вновь платить тяжелую дань.

Москва тоже готовилась к схватке: увеличивалось постоянное войско - княжеский "двор", наращивалась численность набираемой из горожан пехоты, заключались соглашения с другими русскими князьями.

Под предводительством Дмитрия собрались все князья Северо-Востока, кроме тверских и суздальских. Не прислали войск Новгород Великий, Смоленск и, естественно, Рязань.

Численность русских войск, собранных Дмитрием, историки оценивают в 50 - 150 тысяч. Столь же неопределенно оценивается и численность войск Мамая. Традиционно считается, что ордынцев было больше, чем русских. По преданию, перед битвой Дмитрий получил благословение у Сергия Радонежского, игумена Троице-Сергиева монастыря, одного из самых авторитетных церковных деятелей того времени. Сергий послал на битву двух иноков-богатырей: Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Поединком Пересвета с ордынским богатырем Челубеем и началась, по преданию, Куликовская битва. Не исключено, что этот рассказ представляет собой легенду, призванную подчеркнуть религиозный характер противостояния православной Руси и мусульманской Орды. (Орда приняла ислам при хане Узбеке в начале XIV в.).

Сбор русских войск происходил в Коломне. Отсюда в конце августа войско выступило в поход, обошло рязанские владения и подошло к Дону близ впадения в него р. Непрядвы. Рязань осталась за спиной русских войск, что сделало невозможным совместное выступление ордынских и рязанских войск.

Куликовская битва

Для того, чтобы отрезать себе пути к отступлению, русские переправились через Дон. 8 сентября 1380 г. произошла битва на Куликовом поле. Это равнина шириной 4-5 км с плавным повышением местности к северу, окруженная лесами и реками. Излюбленный ордынцами обходной маневр был здесь невозможен. Им пришлось атаковать русских "в лоб". Русские выставили войска в несколько линий: сторожевой полк, за ним - передовой, за ним большой полк (главные силы), по разные стороны от него - полки правой руки и левой руки. В лесу за полком левой руки была укрыта отборная конница - засадный полк под командованием воеводы Дмитрия Боброка-Волынца и серпуховского князя Владимира Андреевича.

Битва началась около 11 часов утра. Ордынцы смяли полк левой руки, нанесли серьезные потери большому полку и уже выходили ему в тыл, когда засадный полк нанес решающий неожиданный удар. Этого удара ордынцы не выдержали и обратились в бегство. Сражение перешло в преследование бегущего противника. Союзник Мамая - Ягайло - опоздал и в битве не участвовал. Узнав об исходе сражения, он повернул вспять.

Значение Куликовской битвы огромно. Главные силы Орды были разгромлены. Держава Мамая рухнула. На Руси стало понятно, что победы над Ордой возможны. Падение ига стало неизбежным.

Поход Тохтамыша

Куликовская битва не привела к немедленному падению ига. Через два года, в 1382 г. новый ордынский хан Тохтамыш внезапно вторгся в московские пределы. Дмитрий Донской вынужден был уехать на север собирать войска. Сопровождавшие Тохтамыша нижегородские князья уговорили москвичей открыть ворота, обещая, что хан пощадит жителей. Когда же ворота Кремля были открыты, Тохтамыш учинил страшную резню. Вслед за тем он разграбил окрестные города. Однако, получив известие о приближении Дмитрия с войсками, Тохтамыш немедленно покинул московские пределы.

Поход Тохтамыша вынудил Москву вновь платить дань Орде (после Куликова поля дань не платилась). Был нарушен наметившийся процесс сближения Москвы с Литвой. Вместо этого Литва вступила в союз с Польшей. И все же положение, существовавшее до победы на Куликовом поле, не восстановилось. Окончательное свержение ига было теперь лишь вопросом времени. В своей духовной грамоте (завещании) Дмитрий Донской писал: "А переменит Бог Орду, и дети мои не имут давати выхода в Орду".

Размещено на Allbest.ru

...Подобные документы

Анализ исторических особенностей и предпосылок объединения русских земель вокруг Москвы. Возвышение Москвы и ход борьбы за объединение и независимость русских земель. Феодальная война на Руси во второй четверти XV века. Итоги и завершение объединения.

контрольная работа , добавлен 06.01.2011

Даниил как первый князь Москвы. Причины объединения земель вокруг Московского княжества. Причины победы Москвы над другими политическими центрами Руси. Московское княжество времен Калиты. Анализ политического развития Московского государства в XV веке.

реферат , добавлен 14.05.2012

Образование единого централизованного государства в результате объединения русских земель. Развитие Московского княжества при князе Данииле в последней четверти XIII века. Княжение Ивана Калиты и его сыновей. Правление Дмитрия Донского и Василия I.

реферат , добавлен 21.11.2010

Возвышение Москвы над остальными княжествами Руси как следствие правления Ивана Калиты, основные даты его жизни и деятельности. Политика московского князя по отношению к Орде. Битва 1327 года против Твери. Личная жизнь Ивана Калиты, итоги его правления.

реферат , добавлен 12.12.2013

Предпосылки объединения русских земель и причины возвышения Москвы. Политика московских князей и их влияние на данный процесс, и на складывание централизованного Русского государства. Междоусобная война второй четверти XV в. Правление Ивана Калиты.

контрольная работа , добавлен 18.05.2014

Анализ статьи А.А. Горского "О времени и обстоятельствах освобождения Москвы от власти Орды". Оценка развития российского государства XVI веке. Мнение других ученых по данной теме. Правление Ивана III, объединение части русских земель вокруг Москвы.

контрольная работа , добавлен 16.11.2010

Первое упоминание о Москве и причины её возвышения. Географическое положение Москвы. Политическая деятельность первых московских князей. Влияние православной церкви на возвышение Москвы. Междуусобица в первой половине XV века.

реферат , добавлен 07.10.2004

Рассмотрение XIV-XV веков как переломной эпохи в истории России. Изучение особенностей централизации государства. Описание взаимоотношений с Ордой в данный период. Оценка роли Москвы в собирании русских земель. Ознакомление с политикой Ивана Калиты.

реферат , добавлен 11.01.2016

"Осень средневековья" и проблема складывания основ национальных государств в Западной Европе. Анализ причин и предпосылок образования Русского централизованного государства. Возвышение Москвы. Объединительный процесс русских земель в IV - начале XV веков.

реферат , добавлен 18.11.2013

Жизнь и правление Дмитрия Донского. Русь на пути к Куликовской битве. Война с могущественной Ордой. Благословение Сергия Радонежского. Подготовка к Куликовской битве. Политическое и национальное значение Куликовской битвы для северной Руси и для Москвы.

Москва, основанная в XII в., поначалу была небольшим городом, который ростово-суздальские князья давали в удел своим младшим сыновьям. С конца XIII в. Москва стала стольным городом самостоятельного княжества с постоянным князем. Первым московским князем был сын Александра Невского - Даниил, при котором на рубеже XIII и XIV вв. начался процесс общерусской государственной консолидации.

В XIII в. в условиях раздробленности и татаро-монгольского ига между наиболее сильными русскими княжествами шла борьба за лидерство, которая проявлялась в виде борьбы за получение ярлыка на великое княжение. В этих условиях больший шанс на успех имели княжества, обладающие не только выгодным географическим и стратегическим положением, но и управляемые дальновидными и хитрыми князьями. В XIII в. Московское княжество значительно расширило свою границу и стало одним из наиболее влиятельных и авторитетных княжеств на Руси. Имея в лице Твери сильного соперника, Московские князья не стеснялись в средствах, завоевывая расположение золотоордынных ханов: активно участвовали в подавлении антитатарского восстания в Твери в 1327 году. Получив ярлык на великое княжение, московские князья получили право сбора дани с русских земель и, благодаря этому, существенно расширили свои финансовые возможности. Не случайно один из московских князей, Иван Данилович (1325-1340гг.), получил прозвище Калита, т.е. денежный мешок.

Процесс объединения земель вокруг Московского княжества начался в конце XIII в. и закончился в начале XIV в. К Москве были присоединены Новгородская и Псковская республики, Рязанское княжество, Смоленск и другие территории.

С начала XIV в. дробление русских княжеств прекращается, уступив место их объединению. В 1380 году произошла Куликовская битва. Русские войска, возглавляемые Дмитрием Донским (внуком Ивана Калиты), нанесли поражение Золотой Орде. Татаро-монгольское иго просуществовало еще столетие, однако победа на Куликовом поле имела большое значение для Руси. И хотя в 1382г. хан Тохтамыш совершил набег на Московское княжество и разорил его, авторитет Москвы был уже достаточно высок. Именно Москва стала основой для создания единого Русского государства. К концу XIV в. Московское княжество настолько усилилось, что смогло возглавить борьбу Руси за свержение татаро-монгольского гнета.

Следует отметить, что Русское государство складывалось как многонациональное. Наряду с русскими землями в состав государства входили территории, где проживали карелы, коми, мордва, удмурты, мещеры, ненцы, саами и другие народы.

Двинская земля вошла в состав Московского государства в 1470гг. Территория Русского государства сразу же увеличилась вдвое. Русские поморы активно осваивали моря Арктики, они стали первыми русскими переселенцами в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Происходила активная колонизация северных и сибирских земель.

Многие историки называют раздробленность русских земель одной из самых главных причин того, что монголы так быстро и без проблем установили свои порядки в стране. Русь была ослаблена междоусобными войнами, территория была разделена между несколько князьями, каждый из которых мечтал заполучить удел своего соседа.

В таких условиях оказать достойное сопротивление захватчику было просто невозможно. Однако с начала XIV века началось важнейшее для истории объединение русских земель, о котором стоит рассказать подробнее.

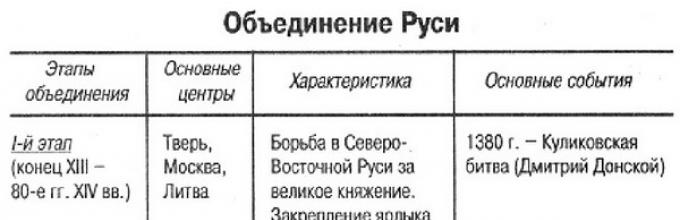

Объединение русских земель в XIV-XV веках: таблица

Перечень объединенных земель | Кем были объединены земли | Последствия объединения |

1. Полоцкое, Витебское, Киевское, Турово-Пинское княжества, а также Смоленщина, Волынь,Подолье | Земли были объединены вокруг столицы укрепляющего Литовского княжества Вильны. В то время, Литовское княжество с каждым годом становилось все могущественнее, и именно это государство стало опасным соперником Древней Руси в правах на некоторые территории. | В период с середины XIII по конец XV века, Литовское княжество объединило огромное количество территорий вокруг Вильны, что стало причиной минимизации могущества Золотой Орды и ее дальнейшего падения. После того, как Смоленское княжество перешло в Литовское владение, местные князья стали открыто заявлять о своем желании полного объединения Древней Руси под своим влиянием. |

2. Присоединены в XIV веке: Коломна, Переяславль-Залецкий, Можайск, Муром, Ростов | Земли объединялись под контролем Московского княжества, которое неожиданно для всех европейских и азиатских государств начало восстанавливаться и разрастаться. | Объединение русских земель под эгидой Москвы помогло усилить военную мощь страны, и привело к тому, что Дмитрий Донской сумел выиграть Куликовскую битву. Процесс объединения сказался и на улучшении экономического состояния княжеств. |

3. Присоединены в XV веке: Пермская земля, земли Коми, Ярославское княжество, Дмитров, Ростовское княжество, Тверское княжество, Вятская земля | Земли объединялись под эгидой Москвы, которая постепенно насаживала свою манеру государственного управления все князьям посредством войн и набегов. | Усиление Московского княжества помогло государству восстановить централизованность власти. К тому же, уже в начале XV века, литовцы подумывали о полном захвате русских земель, и только планомерное возвышение Москвы остановило процесс насаждения новой гегемонии извне. |

4. Присоединение Перемышля, Вяземских земель, Смоленского княжества и Брянска | Присоединение состоялось после заключения мирного договора 1494 году, как последствие проигранной литовцами войны с Московским княжеством | Русско-литовская война 1487-1494 годов оказалась очень выгодной для Древней Руси, поскольку князю удалось разгромить Литовское государство, отодвинув границу литовцев дальше от Новгорода. К тому же, Древняя Русь окончательно утвердилась в статусе сильного и могущественного врага для других стран. |

4. Присоединение Новгорода в 1478 году | Новгород был присоединен к Московскому княжеству, что означало полную победу централизованной, монаршей власти над демократическим строем новгородцев. | Особенно стоит отметить значение присоединения Новгорода. Дело в том, что город до конца сохранял свою независимость, продолжая отстаивать право на вече и демократическую модель управления территориями. Присоединение Новгорода свидетельствовало об окончательном возвышении Москвы и установлении в Древней Руси монархического строя. |

Процесс объединения русских земель в XIV-XV веках: итоги и результаты

Древняя Русь находилась в глубоком кризисе на протяжении всего XIII века, и только к середине XIV начала наращивать свое могущество. Победа в Куликовской битве дала надежду на то, что страна скоро вновь получит независимость, но события 1382 году остановили естественную централизацию земель.

Уже в середине XIV века, Древняя Русь оказалась между молотом и наковальней: Золотая Орда до последнего боролась за русские земли, а Литовское княжество уже начало процесс захвата и объединения территорий страны. В начале XV века только внезапное возвышение Московского княжества помешало литовцам полностью захватить страну, установив здесь свои порядки.

Процесс централизации территорий Москвой проходил тяжело, и на окончание объединения земель понадобилось несколько десятилетий. Чтобы забрать свои прежние территории, Древней Руси приходилось вести бесконечные войны с литовцами.

Сложной ситуация была и с некоторыми русскими землями. Например, Новгород и Псков отчаянно боролись за независимость и за привычную им демократическую модель управления землями. Однако в 1478 году Новгород все-таки были присоединен к Москве, а вот Псков сопротивлялся до XVI века.

Впереди страну ожидал совершенно новый этап развития. Через пару веков, разоренная монголами и обескровленная Русь превратиться в могущественную Российскую империю, сильнейшего игрока на международной арене.

В конце XIII — начале XIV века термин «Киевская Русь» практически полностью утрачивает свою значимость, что связанно с целым рядом факторов, среди которых не последнее место занимает начавшийся процесс объединения русских земель вокруг Владимира, а затем и Москвы, имеющий следующие исторические предпосылки:

Борьба с Ордынским игом. Раздробленные постоянными склоками между князьями и боярами русские земли являлись источником легкой и быстрой наживы для татар, регулярно совершавших набеги на и без того небогатые города и деревни. Пока князья выясняли кому на этот раз предстоит защитить Русь, татары действовали безнаказанно и нагло, зная о том, что подымись против них один из князей, остальные не только его не поддержат, но и накажут за самоуправство. На заре XIV века ко многим из князей приходит понимание важности оказания совместного отпора наглым завоевателям. Русь постепенно оправилась от последствий завоевания и незаметно от врагов начала укреплять свои рубежи;

Появление угрозы с запада – княжество Литовское. Послабление ига не могло не стать причиной растущего стремления к консолидации Руси. Но среди причин растущего стремления к объединению существенную роль играла также надвигающаяся угроза с Запада, где в это время крепло и расширяло свое влияние Литовское княжество, доблестные рыцари которого то и дело с вожделением поглядывали на русские рубежи. Понимая, что нападение с этой стороны неизбежно, русские князья более не сопротивлялись объединительным начинаниям;

Давление со стороны церкви. Высшие священнослужители всегда ратовали за создание мощного, единого государства, правитель которого мог не только воздавать церкви должные почести, но и защищать от врагов;

Развитие феодального землевладения, переход на трехпольную систему, развитие ремесел и торговли;

Необходимость укрепления экономических связей между отдельными уделами. Давление со стороны отдельных князей;

Рост городского и сельского населения, увеличение числа вотчинных бояр.

Все перечисленные выше предпосылки можно разделить на экономические, политические и социально-экономические.

Естественно, что достигнуть единства русских земель удалось не сразу, на это ушли десятилетия кропотливого собирания разрозненной и обедневшей Руси, под единое Московское крыло.

Этапы объединения

Конец XIII — середина XIV века. Для данного этапа характерны объединительные тенденции внутри только что образовавшегося Московского княжества и начало длительной борьбы между Москвой и Тверью за получение ярлыка на великое владимирское княжение. Среди сподвижников и вдохновителей объединения следует выделить Даниила Александровича – сына Александра Невского, благодаря усилиям которого Москва и небольшой деревеньки смогла превратиться в центр целого княжества, а затем и всей Русской земли. Кроме того следует выделить также и князя Ивана Калиту, сумевшего перенести церковный центр Руси из Владимира в Москву и сберечь свое небольшое княжество от дальнейших грабительских набегов татар.

В 1318 году, когда татарами был зверски убит тверской князь Михаил, ярлык на княжение его наследникам не достался, а перешел к князю Юрию, владевшему им вплоть до 1325 года и утратившему его лишь на недолгий трехлетний период. С 1328 года ярлыком владел Иван Калита, не выпускавший его из рук на протяжении сорока с лишним лет, ставших годами тишины и покоя. Калита водил дружбу с татарами, а что о нем весьма нелестно отзывались современники, но именно эта дружба позволила Руси встать с колен и впоследствии сбросить иго;

Конец XIV века. Для данного этапа характерны дальнейшее укрепление власти Московских князей, в особенности тех, кто произошел из рода Калиты. Так внук Ивана Калиты – Дмитрий, прозванный в народе Донским, сумел не только отвергнуть все притязания Тверских князей на главенство, но и устранить угрозу со стороны Литовского княжества. Нанеся поражение Мамаю на Куликовом поле, князь Дмитрий Донской сумел показать и доказать, что единая Русь, более не съедаемая междоусобными раздорами может за себя постоять;

Начало XV века. На этом этапе попытки объединить Русь наталкиваются на серьезное сопротивление со стороны удельных князей, не желающих расставаться со своей властью. В конечном итоге борьба, занявшая полстолетия закончилась победой московского князя;

Вторая четверть XV – начало XVI века. Завершающий этап объединения не только русских земель, но и единого русского государства под эгидой Московского княжества. Самым значимым событием этого периода можно считать стояние на реке Угре татарских войск, так и не решившихся напасть на войска собранные Иваном III.

С завершением последнего этапа объединения происходит окончательное возвышение Москвы над другими городами и провозглашение ее столицей созданного государства.

Среди причин такого возвышения историки называют, прежде всего, географический фактор. Киев – древняя изначальная столица Руси, располагался чересчур близко к центру татаро-монгольского ханства. Город постоянно грабили и жгли, из-за чего часть населения его перебралась в другие земли. Владимир – находился вдали от центральных торговых путей, а Тверь в качестве центра не подходила по тем же причинам. Москва в географическом плане имела идеальное расположение, связанная с другими городами не только сухопутными, но и речными путями, она к тому же была неудобна для совершения набегов, от последствий которых страдали другие города.

Велика роль в этом возвышении и объединительная политика московских князей, а также готовность Москвы принимать беженцев с окраин Руси.

Итак, названные выше предпосылки приводят к тому, что в начале XVI столетия русские земли объединяются вокруг Москвы, а сама Русь становится централизованной державой во главе с единым правителем.

В конце XV - начале XVI века длилась героическая борьба русского народа за государственное единство и национальную независимость, которая завершилась объединением русских земель вокруг Москвы в единое Русское государство.

Восстановление хозяйства и новый экономический подъем в русских землях в XIV-XV веках были направлены на дальнейшее развитие и укрепления феодального землевладения, крепостнического хозяйства и феодальных отношений во вех направлениях. Из-за такого определенно феодального характера экономического развития русских земель появились некоторые существенные особенности объединительного процесса на Руси, который начался практически в то же время, когда начали образовываться национальные государства в некоторых странах Западной Европы.

В западноевропейских странах королевская власть победила феодальную децентрализацию, в чем ей, в значительной мере посодействовал союз с городами, в которых всё значимей становились буржуазные элементы, которые формировались из средневекового сословия городских бюргеров. На Руси была значительно слабее развитость городов, и они имели феодальный характер. Великокняжеская власть в своей объединительной политике в первую очередь опиралась на основную массу господствующего класса феодалов. Феодальная раздробленность была преградой для расширения и развития феодального землевладения и хозяйства, а также вовлечения крестьян в еще большую феодальную зависимость и эксплуатацию. Важную роль при объединительном процессе на Руси отыграла всенародная борьба за свою национальную независимость и государственность, за победу над чужеродным иго, которая обеспечила поддержку великокняжеской власти со стороны всех социальных слоев общества.

Во второй половине XIV века начался второй этап объединительного процесса. Содержимым второго этапа стал разгром Москвой в 60-70-х годах IV века своих основных политических противников. Москва утвердила свое политическое главенство на Руси, после чего началось государственное объединение вокруг нее русских земель. Москва также стала центром организации общенародной борьбы за свержение монголо-татарского ига. Все успехи Москвы в государственно-политическом объединении русских земель закрепились ее победой над коалицией удельных князей, которые пытались в ходе феодальной войны. Они начали противостояние во второй четверти XV века, чтоб восстановить порядки феодальной раздробленности, которые уже начали крушиться. Завершительной стадией объединительного процесса была ликвидация в последней трети XV века - первой четверти XVI века независимость земель и княжеств, которые еще сумели сохраниться.

Это было уже начало нового этапа в истории Русского государства, в котором завершение объединительного процесса неразрывно соединились с началом борьбы за государственную централизацию и за окончательную ликвидацию золотоордынского ига.

В XIV-XV веках происходило формирование великорусской, украинской и белорусской народностей. Территориальное ядро сложения великорусской народности - Владимиро-Суздальская и Новгородская земли, этнической основой которой были кривичи, вятичи и новгородские словены, которые издавна проживали на этой земле. В ее состав входили и неславянские племена меря и мурома, поселения которых были на междуречье Оки и Волги.

После погрома Батыя, который являлся ужасной катастрофой, Русь начала восстанавливать собственные силы. Большой интенсивности этот процесс был на северо-востоке бывшей Киевской Руси, где находились земли Владимиро-Суздальского княжества.

В XIII-XV веках значительно увеличилось количество населения в междуречье Оки и Волги. Эти территории имели сравнительно отдаленное от очагов монголо-татарской агрессии расположение и их прикрывали окраины южных и юго-восточных русских земель от Золотой Орды. Население прибывало с юга, где люди находились постоянно в опасности со стороны монголо-татар, и с северо-запада, которые подвергались давлению Литвы и Ливонского ордена. Восстановление производительных сил и их дальнейшее развитие, быстрее всего развивалось сельскохозяйственное производство: значительно увеличились площади пахотных земель, началось совершенствование приемов обработки почвы, всё более распространялось трехполье. Широко начали использовать металлические орудия труда, землю стали удобрять навозом. Следующей стадией развития является развитие скотоводства, рыболовство и охота, огородничество и садоводство. Появилась возможность перейти от бортничества к пасечному пчеловодству.

Что касается социального развития в XIV-XV веках то на первом месте стоит интенсивный рост феодального землевладения. Основная господствующая форма - вотчина, которой являлась земля, принадлежавшая феодалу по праву наследственного пользования. Он имел право поменять эту землю или продать, но лишь родственникам и другим владельцам вотчин. Хозяином вотчины были князи, бояре или монастырь. Для быстрого освоения и успешной эксплуатации вотчины, а также для военной поддержки, владельцы вотчин часть земли давали своим вассалам на определенных условиях - условное землевладение. Дворяне, которые составляли двор князя или боярина, имели во владении поместье, а получали его только, если несли на строк определенный договором, службу на вотчинника. Дворян также называли помещиками. (От слова «поместье» дворян называли также помещиками.) Срок службы устанавливался договором.

С середины XIV века наблюдался значительный рост монастырского землевладения. Монголы были заинтересованные в сохранении своего господства, и поэтому добивались расположения церкви, и оставили земельные владения в ее руках. В поддержке церкви были заинтересованы также и русские князья. Если ранее налог в пользу церкви, который назывался - десятина выплачивался деньгами или натурой, то в новых условиях князья вместо налога начали выделять для церкви земли. Таким образом начали увеличиваться как землевладение так и богатство монастырей. Еще одной предпосылкой богатства является факт неделимости монастырских земель между наследниками, что происходило после смерти светского землевладельца. Наиболее знаменитым среди русских монастырей был Троицкий монастырь, который основал Сергей Радонежский в 70 километрах на север от Москвы (сегодня Троице-Сергиева Лавра). Монастырь расположен в лесной, малонаселенной местности стал крупнейшим религиозно-хозяйственным центром. Ученики и последователи Сергия Радонежского в XIV-XV веках построили около 100 монастырей общежитийного типа, они были совместного владения хозяйством и коллективистской организации жизни обители.

Крестьянская колонизация происходила с помощью окультуривания земли на новом месте. Феодалы получали от князей грамоты, в которых были оговорены льготы для крестьян, которые им принадлежали на 5-15 лет, до того времени, пока не будет освоена полученная земля. Прикрепление крестьян к земле и с переходом их под юрисдикцию феодалов способствовало уравновешиванию в правах почти все земледельческое население. Этот процесс отображался в некоторых старых терминах, которые обозначали формы социальной зависимости, к примеру, «смерды», «изгои», «люди» и прочие. В XIV веке появился новый для того времени термин - крестьяне, который стал названием угнетенного класса русского общества. Вместе с трудом зависимого крестьянства до начала XVIII века использовался и труд холопов.

Кроме частного феодального землевладения, на окраинах страны, было создано много крестьянских общин - «черных» земель, которые сплачивали подати в казну. В роли феодала для них было государство. После подъема сельскохозяйственного производства были созданы благоприятные условия для восстановления и дальнейшего развития русских городов. После разгрома старых крупных городов, к которым относились Владимир, Суздаль, Ростов и другие, изменился характер экономических и торговых связей и путей, что привело к тому, что в XIII-XV веках начали развиваться новые центры: Тверь, Нижний Новгород, Москва, Коломна, Кострома и другие. В этих городах начало увеличиваться количество населения росло население, возрождалось каменное строительство, развивалось ремесленничество и купечество. Значительно развились такие ремёсла, как кузнечество, литейное дело, металлообработка, и монетное дело. Несмотря на то, что Золотая Орда, Литва, Польша, Ганзейский союз все еще пытались сдерживать и контролировать внешнюю торговлю Руси, города превращались в центры как внутренней, так и внешней торговли, среди основных направлений которых были западное (Литва, Польша) и восточное (Кавказ, Крым, Средняя Азия).

В отличие от городов Западной Европы, многие из которых больше не зависели от феодалов, они добились самоуправления, в русских городах продолжалась феодальная зависимость. Большое место в экономике городов занимала торговля сельскохозяйственной продукцией. Люди, которые жили в городах, и имея личную свободу, было разделено на части. Первая - «черные ремесленники», те, что несут «тягло» - комплекс натуральных и денежных повинностей в пользу государства, и ремесленники, которыми владели бояре, монастырям или князьям, и которые было освобожденные от несения тягла.

Несмотря на замедленное развитие по сравнению с городами Западной Европы, которое тормозило монголо-татарское разорения, русские города занимали важную позицию в процессе объединения. Они были центрами поддержки, еще совсем слабыми экономическими связями отдельных частей страны. Характер ремесленного производства и торговые связи вызывали огромную заинтересованность горожан в необходимости объединить страну. Это было весьма характерно для городов, которые находились вблизи от Москвы, которые начали довольно быстро развиваться.

Политическая централизация Руси в XIII-XV веках происходила довольно быстрыми темпами, в отличие от ее экономической разобщенности. Присутствие внешней опасности с востока и запада, постоянная необходимость бороться за свержение золотоордынского ига, за установление национальной независимости стимулировали ускорение этого процесса. Объединение русских земель в Российское централизованное многонациональное государство длилось примерно два с половиной столетия.