Хваленная Грузия и славная Кабарда не достойны изумительных народных обычаев Карачая.

А. Дюма

- французский писатель

Карачаевцы, как особый народ, отличается некоторыми симпатичными качествами, например, добродушием и общительностью.

Это их природные качества, и по ним народ этот ближе всего подходит к русским.

Н.Е.Талицкий

- русский этнограф

Меня очень удивило, что карачаевцы среди стольких варварских языков, на которых говорят окружающие их народы, могли так чисто сохранить язык.

Арканджело Ламберти

- итальянский миссионер и путешественник XVII в

Карачай, карачаевцы, по-грузински "каргашети", живут на тучной и возвышенной равнине у Северной подошвы Эльбруса около вершины Кубани... Имеют изрядное скотоводство и небольшое хлебопашество по скатам гор. Живут рассеянно малыми усадьбами и управляются одним старшиною. У них есть мелкая, но крепкая порода горских лошадей, известная под именем Карачаевских. Дорога к ним весьма трудная и опасная.

Семен Броневский

- русский этнограф

Карачаевцы отличаются прекрасной осанкой, выразительными чертами лица, приятной внешностью и гибкостью стана... Многоженство дозволено, но у них редко бывает больше одной жены. Они имеют репутацию хороших мужей и хороших отцов. К тому же их не следует рассматривать как полуварваров: они показывают достаточно многоума, легко воспринимают принесенные извне искусства, и их, кажется, трудно чем-либо поразить.

Карачаевцы разводят лошадей прекрасной породы, среди них есть такие, которые в Европе стоили бы около двух тысяч франков.

Этот народ (карачаевцы) отличается хорошими манерами, выразительным лицом, красивыми чертами лица и высоким ростом. Я отметил, что в этом отношении ни одна нация не похожа так на венгров, как карачаевцы и дигорцы, которых я увидел позднее в Нальчике. Их язык-татарский, а религия - магометанская...

Жан-Шарль де Бесс - венгерский ученый-этнограф, был членом экспедиции по восхождению на Эльбрус в 1829 г.

Карачаевцы принадлежат к самым красивым жителям Кавказа и гораздо больше напоминают грузин, чем кочующих в степи татар. Они хорошо сложены и имеют очень тонкие черты лица, которые еще больше украшают большие черные глаза и белая кожа. Среди них совершенно не встречаются широкие плоские лица и глубоко посаженные, косо поставленные глаза, которые бы доказывали смешение с монгольскими племенами.

Обычно они берут лишь одну жену, некоторые, однако, имеют двух или трех, с которыми они живут очень мирно и с которыми, в противоположность другим горским народам, они обращаются очень человечно и внимательно, так что жена у них, как и у европейцев, подруга, а не служанка у своего мужа...

Если кто-либо опозорит девушку или замужнюю женщину и это станет известно в деревне, то жители собираются у мечети, куда также приводят преступника. Старейшины судят его, и приговор обычно бывает таким, что его изгоняют из страны с самым строгим приказом никогда больше не появляться в Карачае, если он не хочет рисковать жизнью... Они очень трудолюбивы... Измена является у них неслыханным преступлением, название которого им едва известно; и если кто-либо этим провинится или у них появится чужеземец в качестве шпиона, то для поимки его вооружаются все жители, и ему приходится смертью искупить свое преступление.

Вообще можно сказать с полным правом, что карачаевцы самый культурный народ Кавказа и что по мягкости нравов они превосходятвсех соседей.

Они (карачаевцы) продают изделия своей промышленности, такие, как сукна (шал), войлок (кииз), чтобы покрывать пол, меха и капюшоны от дождя (башлык) и т.д. частью имеретинцам, частью в Сухум-Кале, одной из турецких крепостей.

Они (карачаевцы) живут в очень чистых, выстроенных из сосновых бревен домах... Кровати делают из дерева, они только лишь немного возвышаются над полом и покрыты подушками и коврами. Их оружие состоит из ружей, пистолетов, сабель и кинжалов...

Генрих-Юлиус Клапрот

- немецкий ученый-ориенталист, академик, 1800-е г.

Карачаевцы представляют собой один из красивейших кавказских народов...

Характер у карачаевцев вспыльчивый; малейшая причина может привести их в гнев, но они довольно быстро успокаиваются и всегда готовы признать свою ошибку. В целом можно сказать с полным основанием, что они относятся к числу наиболее цивилизованных народов Кавказа и что благодаря своему мягкому нраву они оказывают цивилизующее влияние на своих соседей...

У карачаевцев обычно бывает одна жена, лишь некоторые у них имеют двух или даже трех жен, с которыми они живут самым мирным образом; в отличие от других горцев они питают большую привязанность и человечно относятся к своим женам.

Воспитание детей поставлено очень строго и достойно всяческого поощрения: сын, который не подчинился воле отца и не исправился, несмотря на неоднократные увещевания, может быть приведен к дверям мечети, где его в присутствии всех жителей деревни начинают самым серьезным образом уговаривать изменить своё поведение. Если это не приводит к желаемому результату, родители изгоняют его.

Земля в их (карачаевцев) краю плодородная и родит пшеницу, ячмень, просо; на ней произрастает достаточно много трав для прокорма скоту. Этот край окружен лесами, в которых произрастают дикие грушевые деревья и кизил. В лесах волки, зайцы, дикие кошки, серны, куницы, мех которых очень ценится. Карачаевцы разводят много овец, ослов, мулов, лошадей. Лошади у них мелкопородные, но сильные, резвые и очень хорошо приспособлены для езды в горах.

И.Ф. Бларамберг

- генерал-лейтнант Российской армии-1830-е гг.

Карачаевцы вообще народ словоохотливый, любящий на досуге поболтать о разных предметах, преимущественно же о старине; в особенности они большие охотники до преданий о прошлом своей Родины, охотники до рассказов о героях, о нартских богатырях или об огромнейших и безобразнейших эмегенах, великанах-чудовищах, обладавших сверхъестественной силой.

М. Алейников

- первый учитель Карачаевского горского училища

Карачаевские пастухи, редко вооруженные только кинжалом, и ныне производят впечатление людей тихих, добрых до бесконечности, прямых и честных. Вы смело доверяетесь этим румяным полным лицам с ласковой улыбкой на толстых губах.

Они не смотрят на вас зверем, напротив, рады вашему приходу и готовы угостить вас, чем только смогут...

Уважение старших- это основанный закон карачаевского нравственного кодекса...

Положение женщин в Карачае гораздо лучше, чем у остальных горцев.

В.Я.Тёпцов

- русский этнограф

В верховьях Кубани, почти у подножия Эльбруса, в местах малодоступных, обитал храбрый и отважный народ, который в начале XIX столетия считался даже нам подвластным, с течением времени влияние наше в Карачае ослабело и зависимость горцев была забыта.

В.Толстов

- русский историк

А что карачаевцы никогда не обидят женщин, по народным традициям, это не подлежит никакому сомнению.

К. Хетагуров

- осетинский поэт, художник и публицист

Красноречие и умение говорить ценятся среди населения очень высоко и весьма многим поистине нельзя отказать в этом достоинстве, да и вообще, за весьма немногими исключениями, карачаевцы любят поговорить, - это их страсть, и, кроме того, они большие охотники до новостей...Ни в одном из соседних, как у русских обществ интересы общественные не ставятся на такую высокую степень уважения и так ревниво охраняются, как здесь...

Гр. Петров

- царский чиновник, помощник начальника Баталпашинского уезда, 1876-е гг.

Помимо деловой связи у нас, внутри нас на всю жизнь остались глубокая внутренняя связь с вами и вашим краем. Ее мы унесем с собой навсегда. Но кто в Карачае поймет это чувство, заметит среди чуждых по языку и племени людей? Так думали мы. Но и на этот раз Карачай превзошел наши ожидания и проявил трогательную отзывчивость и чуткость, нас всех поразившую до глубины души...

Перед отъездом из Карачая, перед разлукой, быть может, на долгое время, мне захотелось внутренне поклониться ему. У подножия Эльбруса я ощутил все величие чуткой души карачаевского народа.

С.В. Очаповский

- советский врач-окулист, профессор, 1926 г.

Карачаевцы - самый красивый народ в мире.

Жан Шарден

- французский путешественник XVII в.

Карачеркесы (т. е. карачаевцы) имеют свой собственный язык и свою письменность. Что касается их религии, то в некоторых обрядах и постах они следуют грекам, пренебрегая всеми другими сторонами религии, ибо они имеют свои собственные культы и обряды...

Их женщины прекрасны и мягкосердечны. Их мужчины едва прикрывают свою наготу какой-либо одеждой вообще, за исключением знатных.

Иоанн де Галонифонтибус

- итальянский священник и путешественник XV в.

Карачай - нейтральный народ, живущий у подошвы Эльбруса, отличается силой, верностью, красотой и храбростью.

Лев Толстой

- русский писатель

Ю.Н. Либединский (советский писатель) очень полюбил карачаевцев - народ бесхитростный, чертовски трудолюбивый и дружелюбный. «С ними, у них мне легко дышится», - говорил Юрий Николаевич.

Иван Егоров (Чилим)

- русский советский журналист

Трудолюбие всюду встречает себе почет и уважение в обществе (карачаево-балкарском), а лень - порицание и презрение, который выражается всенародно старшими. Это своего рода наказание и клеймо позора для провинившихся. Ни одна девушка не выйдет за презираемого старшими. При господстве такого взгляда карачаевцы в высшей степени трезвый народ...

Г. Рукавишников

- русский ученый-этнограф

Приветливость и гостеприимство карачаевцев пользуется не только у народов Северного Кавказа, но и у захребетных сванетов и абхазцев.

И. Щукин

- русский этнограф и географ

Гостеприимство, радушие, трудолюбие, честность - отличительные черты карачаевцев.

Георгий Димитров

- болгарский партийный и государственный деятель

Карачаевцы полны внутреннего благородства, сосредоточенной сдержанности... Это прекрасные, сильные люди, пасущие свои стада на склонах альпийских лугов, умеющие видеть и наблюдать, сравнивать и оценивать.

Н. Асеев

- русский, советский поэт

Карачаевцы сохранили лучшие черты своих предков, отличавшихся гостеприимством. Занимаясь исключительно скотоводством, карачаевские животноводы вывели породу курдючных овец, мясо которых отличается своеобразным ароматом и считается лучшим.

«Долина здоровья»

Карачаевские барашки известны целому Кавказу своим особенно нежным и вкусным мясом. В этом случае Карачай может соперничать даже с известным островом Уайта, славившимся также барашками, мясо которых составляет гордость королевского стола в Англии.

В. Потто

- русский военный историк

Известность карачаевских овец не ограничивалась только Россией. Так, Бульвер Литтон (1870) в своей книге «Пэлем, или приключение джентльмена» пишет, что в парижском ресторане «Бери» мясо, приготовленное из молодой карачаевской барашки, пользовалось большим спросом. Высокая оценка мяса карачаевских овец во Франции подтверждается и другим примером. В городе Бордо и поныне один из ресторанов носит название «Карачаевская овца», в меню которого имеются фирменные блюда из мяса овец этой породы. Владельцы ресторана монопольно содержат небольшое стадо овец карачаевской породы.

X. Тамбиев

- карачаевский ученый-животновод

Карачаевцы - смелые и неутомимые наездники, в искусстве езды по крутым склонам гор и скалистым ущельям своей родины они превосходят даже соседних кабардинцев, считающихся лучшими наездниками на Кавказе.

В. Новицкий

- русский ученый-географ

Аланами мингрельцы называют карачаевских татар (карачаевцев), живущих на северном склоне Главного Кавказского хребта, близ Эльбруса у истоков реки Кубань. Про человека представительного, известного своей силой и храбростью, мингрельцы обыкновенно говорят - молодец, как алан.

А. Цагарели

- грузинский историк-этнограф

И для карачаевца, и для балкарца наших дней нет сомнения в том, что аланы - это их славные предки.

Б. Ковалевская

Карачаевцы, по преимуществу перед всеми другими горцами, обладают неоценимыми качествами для горных охот. Острое зрение, поразительная находчивость, способность ориентироваться в горах, даже во время тумана... Ходоки или, точнее сказать, лазуны, они все - и старые, и малые... Всем известна пресловутая ловкость и неустрашимость швейцарских охотников за сернами, но с карачаевцами их не сравнишь... Карачаевец бьет наверняка, не иначе как по месту, не на авось, но зря стрелять не станет.

Алексей Aтp

- русский ученый-охотовед

Если б некогда гостем я прибыл

К вам, мои отдаленные предки, -

Вы собратом гордиться могли бы,

Полюбили бы взор мой меткий.

Мне легко далась бы наука

Поджидать матерого тура.

Вот - я чувствую гибкость лука,

На плечах моих барсова шкура...

В. Брюсов

- русский поэт, имел тюркские корни

Они (карачаевцы) отличные пастухи, доильщики, знают в каком месте, как и когда откормить барана, коня и прочее. Я разновременно изучал молочное дело в Англии, Голландии, Дании и Гольштинии и могу сказать, что только у фермеров Сомерсет-Шайра на юге Англии - родине прелестных четда-ров - мне понравилось молоко своею сладостью и ароматичностью, но ему было далеко до вкуса карачаевского молока.

А. Кирш

- русский ученый, специалист молочного дела

Ирина Сахарова окончила в 1906 году школу молочного дела и была направлена Всероссийским обществом врачей в Карачай для того, чтобы выведать у карачаевцев секрет изготовления кефира. Но никто не хотел выдавать рецепт напитка на чужбину...

Однажды в пути ее догнали пятеро всадников и насильно увезли. Это «умыкание невесты» произошло по поручению князя Бекмурзы Байчорова, влюбившегося в красивую девушку. Дело дошло до суда. Ирина простила обвиняемого и в возмещение морального ущерба попросила выдать ей рецепт изготовления кефира. Просьба была удовлетворена.

С 1908 года бодрящий, полезный напиток широко продавался в Москве.

Гизелла Релер

- немецкая писательница

Карачаевский стол немыслим без вареного ароматного мяса и традиционного кисломолочного продукта - айрана, а также без приправы из него, перца и чеснока - тузлука. Сугубо карачаевской пищей является и кефир - гыпы (родиной грибков кефира считают высокогорные районы области; отсюда в начале нынешнего столетия, изменив свою биологическую природу, вошел в промышленное производство кефир бутылочный).

«Сто путей - сто дорог»

Родиной кефирного грибка является подножие Эльбруса. Отсюда он начал с 1867 года бродить по свету, постепенно теряя свою силу. Просьбы выслать грибков кавказского кефира поступают в Ростов даже из Америки. Карачаевский кефир в будущем приобретет всемирную известность - при условии создания в каком-нибудь ауле, например Хурзуке, завода кефирных грибков.

«Советский Юг»

На самой вершине реки Кубани, близ самой большой горы, прозываемой Эльбрус, живет народ прозываемый карачаевцы, который добронравнее других горских народов.

«Из донесения генерал-аншефа Гудовича Екатерине II от 7 ноября 1791 года»

В руках карачаевского народа находились все горные теснины, по которым пролегали кратчайшие пути из Западного Кавказа в Восточный, и в их же земле стоял Эльбрус - царь Кавказа, белую мантию которого еще ни разу не оскверняла нога человека...

В. Потто

- русский военный историк

Карачаевцев знаю еще по Ставропольскому краю. Труд у них на первом месте.

Михаил Горбачев

- первый и последний президент СССР

Рассветает. Молчаливо отправляемся мы в путь, утомленные и голодные, и достигаем только вечером деревни Учкулан (7 августа 1865 года). Живущие там карачаевцы принимают нас чрезвычайно радушно. Это сильные, нередко красивые татары - выходцы из Крыма, живут в ближайшем соседстве от Эльбруса и часто загоняют свои стада вплоть до снеговых полей. Из их среды вышел известный Килар (Хачиров), который в 1829 году, во время экспедиции генерала Эмануэля с членами Академии наук Ленцем, Купфером К. Мейером и Менетрие, первым взошел на вершину Эльбруса.

Г. Раде

- русский ученый-врач, публицист

Великолепные картины!

Престолы вечные снегов,

Очам казались их вершины

Недвижной цепью облаков,

И в их кругу колосс двуглавый,

В венце блистая ледяном,

Эльбрус, огромный, величавый,

Белел на небе голубом.

А. Пушкин

- русский поэт

Из Учкулана за два дня можно дойти до Теберды -высокими и живописными, но исключительно простыми перевалами... Здесь (как впрочем, и на любых других тропах Карачая) путешественники, проходя мимо высокогорных совхозных кошей, познакомятся с незабываемым гостеприимством карачаевцев - неизменно радушных, приветливых, благожелательных людей, всегда готовых предоставить кров и разделить с путником традиционный айран и сыр.

В. Тихомиров

- русский советский ученый-географ

Большой популярностью сейчас пользуются карачаевский айран и сыр, хычин, жареный ягненок на вертеле, сохта по-карачаевски и др. Так, айран вошел в меню столовых и ресторанов России и других союзных республик и, конечно, городов и сел Северного Кавказа.

Карачаевский народ замечательно красив, отличается хорошим здоровьем, способен на большой и продолжительный труд.

Флоренс Грове

- английский писатель

Можно смело сказать, что все казачье население, как и все горцы Кубанской области, одеваются в бурки, ноговицы и черкески, приготовляемые карачаевцами. От них же получают сукна ручной, но прочной и хорошей работы, притом за цену весьма недорогую, золотошвейную тесьму, полсти, чехлы и ружья, сыромятные ремни для вожжей, тяжей, шлей, супоней и пр.

«Казбек»

Карачаевцы приготовляют хорошие сукна, бурки, полсти из овечьей шерсти и меняют их на красный товар евреям, приезжающим к ним для торговли...

«Военно-статистическое обозрение»

По подсчетам А. Атманских в начале XX века карачаевцы вывозили ежегодно шерсти на 300 тыс. руб. Причем, если скот вывозился главным образом на местные рынки - в города и станицы Кубанской и Терской областей, то шерсть шла на такие отдаленные рынки, как Полтава, Харьков, Москва и др. города...

В. Невская

- российский ученый, доктор исторических наук

К концу XIX и началу XX веков Карачай достиг немалых успехов в своем развитии. Так, правительственная (Абрамовская) комиссия в 1906 году отмечала, что «миролюбивый народ - карачаевцы занимаются преимущественно скотоводством, имеют лошадей - 33 756, крупного рогатого скота - 175 027, мелкого рогатого скота - 487 471. Это наиболее высокий экономический показатель среди народов Кавказа». Одновременно комиссия отмечает высокую степень товарности: 25-30%, доходность хозяйственной деятельности карачаевцев составляла 3,5 млн. руб. в год.

«Репрессированные народы: история и современность»

К началу XX в. карачаевцы ежегодно продавали около 10 тыс. лошадей, 40 тыс. голов крупного рогатого скота, около 108 тыс. голов овец, 25 тыс. пудов овечьей шерсти, 6,6 тыс. пудов масла, кож и овчин, а всего продукции на сумму около 3,3 млн. руб.

«Материалы Абрамовской комиссии»

Возникает вопрос: много это или мало? Для ответа сравним эти числа с тем, что имеется сегодня. По данным управления статистики на 1.06.1993 г. в хозяйствах КЧР имелось 101,1 тыс. голов КРС, 355 тыс. голов овец и коз. Если это поголовье сравнить с тем, что карачаевцы выносили только на продажу, то получится соотношение примерно 1 к 2-3 (50 тыс. КРС и лошадей, 108 тыс. овец). Понятно, что половину своего хозяйства или даже 1/3, никто на базар не выносит. Это соотношение может выражаться в лучшем случае 1 к 10, пусть даже 1 к 5, но и тогда скота у карачаевцев того времени окажется в 2-3 раза больше, чем у всей нынешней КЧР. И это как по численности населения, так и по достижениям животноводства почти 90 лет тому назад. Что же говорить о нынешних возможностях карачаевских скотоводов и овцеводов?

Далее, все хозяйства КЧР произвели на 1.06.93 г. 9 тыс. тонн мяса в живом весе. Если вышеприведенное ското-поголовье дореволюционного Карачая перевести на вес, то в среднем получится более 17 тыс. тонн (из расчета 1 голова товарного КРС и лошади 300 кг, овец - 20 кг) мяса в живом весе, т.е. почти в 2 раза больше.

Шерсти хозяйства КЧР произвели 394 тонны, вышеприведенная товарная шерсть карачаевцев равна 400 тонн.

Всей животноводческой продукции, как указано, продавали на 3,3 млн. руб. - на вид, вроде бы немного, но если учесть, что это не нынешние «деревянные» рубли, а золотые, то можно понять на какую сумму и в каких масштабах шла торговля произведенным товаром.

«Наказанный народ»

В позднем средневековье (вторая половина XIII-XVIII вв.) карачаевцы занимались земледелием, скотоводством, охотой. Добывали руду и изготовляли изделия из железа, меди и серебра. Следы выработки железа имеются, например, в ущелье Сес-Кол (Карт-Джурт)...

Е. Алексеева

- российский ученый, доктор исторических наук

В описании Карачая, сделанным Буцковским в 1812 году, указывалось, что карачаевцы «выделывают пули и плавят железо». Из железа изготовляли боевое оружие, орудия сельского хозяйства и ремесла, предметы домашнего обихода. Конкурентами карачаевских мастеров по обработке металла являлись дагестанские мастера. Они привозили в Карачай ружья, кинжалы, медную посуду...

«Социально-экономическое развитие Карачая в XIX веке»

Кроме железа в Карачае добывали свинец и медь. Из железа изготовлялись кольчуги, наконечники стрел, ножи и другие предметы...

Карачаевцы с давних времен особым способом добывали серу и умели изготовлять порох. О том, что порох умели делать сваны и их соседи (в числе которых упоминаются и карачаевцы), пишет Ламберти.

В 1933 году в Карачае стало развиваться золото-платиновая промышленность. В верховьях рек Теберды и Кубани были обнаружены большие месторождения рассыпного золота.

Местное население добывало уголь в небольшом количестве для домашних нужд. Они познакомили с этим месторождением и русских, которые попали в этот район с военными отрядами еще в конце XVIII в. Однако, до окончательного присоединения Карачая к России в 1828 году о промышленном использовании верхнекубанского угля не могло быть и речи.

В. Невская

- российский ученый, доктор исторических наук

Археологические исследования истоков Кубани показали, что на территории Карачая, вплоть до самых высокогорных районов, сохранились следы земледельческой культуры. Камень с полей убран в кучи, повсюду видны былые хозяйственные участки, арыки разного назначения, главным образом оросительные. Видны остатки садов - одичавшие яблони, груши, алыча и др. На склонах встречается рожь-многолетка...

«Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии»

Существенная часть этногенетических компонентов балкарцев и карачаевцев относилась к населению, с глубокой древности знакомому и широко практиковавшему орошаемое плужное интенсивное зерновое земледелие. Его традиции сохранялись в количественных довольно скромных масштабах, но в качественном смысле - даже в самую тяжелую пору своей истории, когда на период 1944-1957 годов эти народы оказались насильственно переброшенными в иную, чуждую им среду обитания, они добились чрезвычайно высоких трудовых успехов как раз в земледелии.

«Карачаевцы и балкарцы»

Монументальные сооружения верховьев Кубани возводились местными мастерами, тем более, что на территории Карачаево-Черкесии и самые простейшие раннесредневековые каменные постройки (например, жилища Узун-Колского поселения), и мощные оборонительные сооружения (стены вокруг городов), и стены многих церквей построены по одному принципу....

«Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии»

Богатство кавказских гор и лесов привело к большому развитию в Карачае деревообделочного ремесла. Из дерева делались дома, мельницы, надворные постройки, повозки (арбы), мебель, орудия сельскохозяйственного труда, домашняя утварь, посуда и многое другое.

«Социально-экономическое развитие Карачая в XIX в.»

В верховьях Кубани, Зеленчуков и Лабы в настоящее время зафиксировано более 40 крупных городищ и селищ. Эта территория, являющаяся западной частью Алании, вполне оправдывает характеристику, данную арабским путешественником Масуди владениям аланского царя: «Когда утром в одном месте запоют петухи, им отвечают другие из отдельных частей царства ввиду близости селений». Действительно, как показывают данные археологии, раннесредневековые поселения на территории Карачаево-Черкесии, особенно по долинам рек, тянулись почти непрерывной цепью. Расстояние между ними иногда не превышало двух-трех километров (например, между Эльбур-ганским и Инжичукунским селищами, между Инжичукунским селищем и Адиюхским городищем, между Адиюхским городищем и Тамгацикским поселением), подобных примеров можно привести много не только по правобережью Малого Зеленчука, но и по долинам других рек Карачаево-Черкесии (Учкекен, Кубань, Теберда, Б. Лаба, М. Лаба).

«Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии»

Карачаевцы хорошо освоили плотничество. Строили не только монументальные рубленные дома, которые стояли столетиями, но и более сложные деревянные сооружения.

Е. Алексеева

- российский ученый, доктор исторических наук

Деревянная утварь карачаевцев - чаши, черпаки, ложки, мотушки для ниток, вальки для белья - украшалась резным орнаментом. В некоторых деталях орнамента (зубцы, треугольники, спирали, трактовка животных, в частности баранов) прослеживаются еще традиции кобанской культуры. Обычай изображать животных (козлов и баранов) на ручках деревянных чаш, наблюдаемый у карачаевцев, говорит о сохранении сармато-аланских традиций, так зооморфные ручки считают признаком сармато-аланской посуды.

«Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии»

В материальной и духовной культуре карачаевцев и балкарцев прослеживаются элементы аланской культуры - в сходных формах некоторых вещей - украшений, предметов быта, орудии труда; в орнаменте, некоторых мотивах нартского эпоса.

Е. Алексеева

- российский ученый, доктор исторических наук

Е.Н. Студенецкая, анализируя мотивы карачаево-балкарского орнамента, сделала заключение, что в узорах на войлоках и в золотом шитье карачаево-балкарцев наблюдается традиция аланского периода.

« Очерки истории Карачаево-Черкесии»

Работа по этнографии карачаевцев и моя привязанность к этому народу прошла через всю мою жизнь, выдержав испытания на их и, косвенно, на мою долю. Мне хочется сказать, что в первой моей поездке в Карачай в 1934 г. у меня сложилось впечатление не только о большой доброжелательности и гостеприимстве карачаевцев, но и их глубоком интересе к истории и культуре своего народа.

Е. Студенецкая

- российский ученый-этнограф

В последующие годы Карачаевская автономная область добилась значительных успехов в развитии экономики, науки и культуры. Все это - несмотря на резкий спад животноводства и других отраслей в результате гражданской войны и коллективизации, репрессии 37-38 гг., уничтоживших значительную часть народа. С 1922 по 1940 годы валовая продукция народного хозяйства области увеличилась в более чем в 100 раз и в 1940 году в ценах 1926-1927 гг. составила 64,8 млн. руб...

В Карачае имелись 264 учреждения культуры, в том числе государственный ансамбль песни и танца, музей краеведения, создавался профессиональный карачаевский театр. На базе двух типографий в городах Кисловодске и Карачаевске областное издательство ежегодно выпускало 16 наименований учебников на карачаевском языке, 58 наименований книг общим тиражом 432 тыс. экземпляров. Выходило 7 областных и районных газет...

Дальнейшее развитие экономики и культуры было прервано Отечественной войной. Свыше 15600 бойцов (или каждый пятый представитель карачаевского народа) сражались против фашизма, из них 9 тыс. или 10% населения погибло на фронте, 2 тыс. карачаевцев - женщин и мужчин были мобилизованы на строительство оборонительных рубежей.

«Карачаевцы: выселение и возвращение»

Многие карачаевцы активно воевали против фашистов в составе партизанских отрядов на оккупированных территориях...

Только на территории Белоруссии действовало 10 партизанских отрядов созданных и возглавлявшихся командирами-карачаевцами.

«Очерки истории Карачаево-Черкесии»

Товарищи карачаевцы! Исполнилось два года как наша страна ведет Великую Отечественную войну против озверелых полчищ фашистской Германии... Рука об руку с великим русским народом сражаются за Родину и сыны Советского Карачая. Отважные горцы не щадят своих жизней в ожесточенных битвах, зная, что они идут в бой за правое дело.

«Из обращения руководства Ставропольского края к трудящимся Карачая»

За пять с половиной месяцев оккупации с 12 августа 1942 года по 18 января 1943 года фашистские захватчики нанесли огромный урон народному хозяйству, принесли народам Карачаевской области неисчислимые страдания и горе. Они расстреляли и умертвили в газовых камерах свыше 6 тыс. граждан, уничтожили и вывезли от общего поголовья 49% лошадей, 45% крупного рогатого скота, 69% овец и коз, 40% свиней, свыше 23 тыс. птиц, разрушили 402 животноводческие фермы, 8 тыс. пчелосемей, промышленные предприятия...

«Красный Карачай»

Патриотизм карачаевцев наглядно проявился и в период восстановления разрушенного войной хозяйства. Достаточно сказать, что уже в середине 1943 года, т.е. спустя пять месяцев после освобождения Карачая, животноводческие фермы области были восстановлены на 99,1%...

«Карачаевцы: выселение и возвращение»

Карачаевское население проявляет большую активность в проведении всех мероприятий Советской власти, оно дружно работает в колхозах, а так же принимает участие в общественной жизни.

И. Самойлов

- секретарь Преградненского РК ВКП(Б)

Спустя три месяца после освобождения Ставрополья первый секретарь райкома ВКП(б) М. Суслов информировал И. Сталина: «Трудящиеся Ставрополья... и Карачая в знак горячей любви к своей отчизне, доблестной освободительнице - Красной Армии и безграничной преданности Вам, всю свою жизнь, все свои силы отдают на великое святое дело освобождения любимой Родины от чужеземных поработителей».

«Ставропольская правда»

В ноябре 1943 г. по сфабрикованному обвинению в измене советской власти карачаевцы были выселены в районы Казахстана и Киргизии. Карачаевская область была упразднена, а большая часть ее территории передана Грузии. После XX съезда КПСС политические обвинения с карачаевцев были сняты, им разрешили вернуться в родные места.

А. Авксентьев

- доктор философских наук

В ссылке погибло около трети карачаевского народа, но трудолюбие и доброжелательность, присущие карачаевцам, не были сломлены далеко от Родины. Многие из них были удостоены почетных званий и наград правительства Казахстана и Киргизии.

- Д. Кунаев

партийный и государственный деятель СССР и Казахстана

Я хорошо знаю трудолюбивый карачаевский народ.

Алик Карданов

- черкесский общественно-политический деятель, председатель Правительства КЧР

Карачаевцы... Сколько их по тюрьмам и ссылкам не таскали, сколько не гнули в бараний рог, не сдались, свою честь блюдут и тебя помнят, других, между прочим тоже: если ты к нему с уважением, он для тебя в лепешку разобьется, будь ты хоть сто раз русский, люблю я их, чертей, около них человеком начинаю себя чувствовать.

Владимир Максимов

- русский писатель

Я полюбил трудолюбивый и гостеприимный карачаевский народ, среди которого имею друзей и приятелей. Национальная трагедия карачаевского народа, ставшего мне родным, была пережита мной, как собственная боль, а когда карачаевцы вернулись в родные места, я вместе с ними разделил нашу общую радость.

А. Малышев

- российский ученый-биолог

Депортация карачаевского народа - первая на Кавказе - и последующий режим его расселения и содержания полностью подпадает под определение геноцида, сформулированное в Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года «О предупреждении преступления геноцида и наказание за него». Народ, испытавший неисчислимые страдания и унижения, потерял 34,5 процентов своей численности, не считая 9 тысяч погибших на фронте, а также на лесоповалах, в трудармии. Существенно деформированы его генофонд, культура, обычаи.

«Карачаевцы. Выселение и возвращение»

Варварскими акциями сталинского режима явилось выселение в годы второй мировой войны из родных мест балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских татар, немцев, турок-месхетинцев, чеченцев. Политика насильственного переселения отразилась на судьбе корейцев, греков, курдов и др. народов.

Верховный Совет СССР безоговорочно осуждает практику насильственного переселения целых народов как тяжелейшее преступление, противоречащее основам международного права...

Время бежит неумолимо, и уже 50 лет отделяют нас от одного из самых чудовищных преступлений сталинского режима - репрессии по отношению к целым народам. Депортации вошли позорными страницами в историю нашей страны.

От имени Российской Федерации, продолжателя бывшего Советского Союза, будучи главой государства приношу извинения всем гражданам России и их семьям, пострадавшим от депортаций. Наш гражданский долг - устранить последствия тех страшных событий. Это трудная и деликатная работа должна объединить, а не разрушать нас. Она должна сплотить людей, а не вселять новые раздоры.

Историческая правда в отношении несправедливо репрессированного карачаевского народа восторжествовала. Я с большим удовольствием воспринял весть о том, что президент РФ Б.Н. Ельцин недавно присвоил звание Героя России несправедливо обиженным уроженцам Карачаево-Черкесии. Героя Российской Федерации Харуна Чочуева и других партизан и воинов-освободителей особо чтут в моей стране -Словакии.

Роман Палдан

- словацкий государственный деятель

Прошу передать мои искренние поздравления представителям карачаевского народа, удостоенным званий Героев России, проявившим доблесть и героизм на полях Великой Отечественной войны. Они внесли немалый вклад в нашу общую победу.

Нурсултан Назарбаев

- президент Казахстана

Мы помним поименно героических сыновей Карачая, мужественно сражавшихся с ненавистным врагом. Навечно в памяти народной останутся легендарные подвиги Османа Касаева, Кичибатыра Хаиркизова, Юнуса Каракетова и сотен их боевых друзей, которые отдали свои светлые жизни в борьбе за независимость Советской Белоруссии.

Александр Лукашенко

- президент Белоруссии

Я благодарна судьбе, что нахожусь на этой земле (в Домбае). Я люблю горы, полюбила людей и даже собак - они добрые, не лают и не кусают...

И чем дольше я здесь живу, тем больше убеждаюсь, что мир спасет только мир и красота. У ваших людей есть красота, душа, они умеют любить.

С. Светличная

- актриса театра и кино

Вопреки многим известным обстоятельствам, русско-карачаевские отношения сохраняли последовательно мирный и дружелюбный характер, что формировало благоприятное восприятие в России этого народа.

В. Виноградов

- российский ученый, доктор исторических наук

Несмотря на все беды, обрушившиеся на балкарцев и карачаевцев, в последние семь веков, они не впали в пессимизм. Характер их взгляда на будущее скорее всего можно определить как сдержанный оптимизм: «Будем надеяться на лучшее, но будем готовы и к худшему».

По моему мнению, такой взгляд на грядущее, не позволяющий расслабиться, обрасти жирком, но и не угнетающий волю, есть одно из самых ценных приобретений карачаево-балкарского этноса в ходе истории, показывающее его способность усваивать уроки времени. Только в том случае, если эти уроки усвоены, может быть оправдана древняя мудрость: «Кого Бог любит, того и наказывает».

М. Джуртубаев

- балкарский ученый-фольклорист

Балкария и Карачай - это те же Кавказские горы, это просто разные склоны Эльбруса. Знаменитый Домбай и Приэльбрусье - как они близки и похожи.

Л. Ошанин

- российский поэт

Система отгонного овцеводства, возникшего в горах Центрального Кавказа в середине III тысячилетия до н. э., имела широкое развитие и у аланов в период средневековья, и у карачаевцев в настоящее время.

Е. Крупнов

- российский ученый, доктор исторических наук

Фактически карачаевцы составляют единый с балкарцами народ, разделённый административно на две части. Они относятся к кавкасионскому антропологическому типу балкано-кавказского варианта европеоидной расы . Говорят на карачаево-балкарском языке половецко-кыпчакской группы тюркской семьи .

История

В формировании карачаевского этноса, которое закончилось в XIII-XIV веках, принимали участие, главным образом, кипчаки (половцы), булгары , аланы и местные горские племена, передавшие потомкам многие черты своей духовной и материальной культуры. В домонгольское время на территории проживания карачаевцев существовал аланский союз племён. Наиболее ранними карачаево-балкарскими памятниками считаются могильники 13-14 веков на территории Карачая и Балкарии. После монгольского нашествия предки карачаевцев аланы и половцы, жившие к этому времени уже смешанно, были оттеснены в горные ущелья Центрального Кавказа.На территории нынешнего проживания карачаевцев, согласно мнению некоторых авторитетных учёных, располагалась столица средневековой Алании , именуемая в летописях того времени Маас.В году русская армия вторглась на территорию Карачая несмотря на объявленный ею нейтралитет в Кавказской войне. 20 октября 1828 года произошло кровопролитное 12 часовое Хасаукинское сражение в ходе которого царским войскам (находились под личным командованием генерала Эмануэля), оснащённым артиллерией, удалось оттеснить войска карачаевцев под командованием князя Крымшамхалова, избранного на тот период Олием (Верховным правителем). Численность войск Олия Крымшамхалова составила около 500 войнов, численность войск генерала Эмануэля 1500 солдат. Несмотря на техническое и численное превосходство войска Эмануэля потеряли убитыми и ранеными 163 человека (цифры предполагаются, ввиду длительности боя и неудобной атакующей позиции русских войск, заниженными), что превосходило потери русских (!) в сражении с 30-тысячным корпусом Батал-Паши. Карачаевские старейшины предприняли шаги по недопущению погромов своих селений учитывая что до этого по Карачаю и Балкарии прошлась эпидемия чумы унесшая две трети населения и погромы могли положить конец существованию народа в целом. На следующий день после сражения, когда войска Эмануэля уже подходили к Карт-Джурту, им навстречу вышла делегация старейшин. Вследствие переговоров была достигнута договорённость о включении Карачая в состав Российской империи. После присоединения было оставлено в неприкосновенности все внутреннее самоуправление Карачая : должностные лица и суд. Разбирательство дел с соседними мусульманскими народами продолжало осуществляться по народным обычаям и шариату. В Карачай даже не назначался пристав, но от карачаевцев были взяты аманаты в залог их верности присяге.

Присоединение (во многом ещё формальное) Карачая к империи считалось очень важным достижением царских генералов. Г. А. Эмануэль сравнивал свою победу с овладением знаменитыми Фермопилами (в иной транскрипции - «Термопилами»)

В 1855 году, чтобы закрепить союз карачаевцев с Россией, генерал Козловский с отрядом из 3 батальонов за три недели бесплатно (без издержек) проложил первую колёсную дорогу в Карачай по непроходимым горным местам.

Язык и религия

Карачаевцы говорят на диалекте карачаево-балкарского языка , который относится к кыпчакской группе тюркских языков . Письменность на основе кириллицы .Процесс исламизации карачаевцев начался в XVI в., однако ещё в XIX в. их верования представляли собой сложный синтез христианства , ислама и дохристианских традиций. Сохранялась вера в магию, священные деревья (друидизм), камни, божеств-покровителей. В настоящее время абсолютное большинство карачаевцев - мусульмане -сунниты .

Характер народа

Изолированный образ жизни в горах в течение многих веков послужил причиной формирования уникального национального характера горцев. Карачаевцы проживают в сообществах, которые подразделяются на кланы и фамилии: Юйдеги, Атаул, Тукъум, Тийре .Карачаевцы очень независимы в своём поведении и являются сторонниками свободы. У карачаевцев сильные, исторически сложившиеся, обычаи и традиции, которые регулируют практически все аспекты жизни: свадьба, похороны, вынесение семейных решений и т. д. Карачаевцы никогда не обидят своего гостя. Беспрекословное подчинение старшим - многовековой закон. Они продолжают по-настоящее время хранить особое отношение к женщине (девушке). Факт оскорбления родителей карачаевца является фатальным проступком для обидчика. Известны случаи кровной мести и в настоящее время .

Большое внимание уделяляется соблюдению требований и положений этического кодекса "ЁЗДЕН АДЕТ", который представляет собой совокупность норм обычного права, нравственных предписаний и правил этикета .

Жилище, пища, одежда

Жилище

Исследования учёных показали преемственность алано-болгарской и карачаево-балкарской традиций постройки жилищ. Известны каменные башенные сооружения близ современного аула Кызыл-Кала. Господствующей формой жилого дома был прямоугольный, вытянутый в длину сруб из брёвен. Концы бревен при постройке иногда не подравнивались, а торчали на углах, были различной длины. Постройки отличались большой монументальностью, впечатление от которой усиливалось толщиной брёвен. Необходимо сказать, что для оборонительных целей карачаевцы строили так называемые «крытые арбазы». Эти сооружения представляли собой замкнутый многоугольник, внутри которого располагался крытый двор (арбаз). Жилые помещения располагались по периметру многоугольника и выходили дверьми во двор. В случае нападения, члены семьи могли быстро собраться во дворе для подготовки обороны. Вход в крытый арбаз с улицы защищали ворота, изготовленные из особо прочных пород дерева. Крытые арбазы были монументальными сооружениями и являли собой деревянные замки или небольшие крепости.

Свет внутрь помещения проникал через дымовое отверстие камина или через небольшое окно. В средневековье очаг располагался в середине дома, на земляном полу и представлял собой открытый костер. Позже очаг располагали пристенно, дымовой проход, плетеный из прутьев и обмазанный глиной, выходил на крышу, возвышаясь над ней. Карачаевский дом состоял из нескольких частей. В «большом доме» (уллу юй, от юй), где располагался очаг, жили глава большой семьи, его жена и неженатые дети всех возрастов. Женатые сыновья имели свои помещения (отоў). Наиболее почётную часть «большого дома» (тёр) занимало ложе главы семьи и место для сидения гостей.

Постройка нового дома была весьма трудоёмким делом и потому осуществлялась коллективными усилиями. Большую роль играл в таких случаях обычай родовой взаимопомощи (маммат).

Молодая карачаевка играет на гармони

Одежда

Женская одежда сохранила элементы костюма аланского периода. К ним относится, например, наличие металлических венчиков, украшенных штампованным, точечным, геометрическим орнаментом, которые пришивались к головному убору. Этот убор представлял собой высокую, остроугольную, тканую шапочку, на верхушку которой нашивались металлические, покрытые узором, навершия (иногда с шариком на макушке). Следует отметить, что в Карачае, украшавшие эти шапочки и, очевидно, одежду бронзовые и серебряные пластины, а также навершия для шапочек и венчики, покрывались штампованным пунсонным узором, характерным для алан раннего средневековья. Платье средневековой карачаевки украшалось нагрудными серебряными пряжками пуговицами, пришивавшимися в два ряда к ткани.

Карачаевский национальный танец

Средневековые традиции сохранялись вплоть до XIX в. В особенности, это касается головного убора. Праздничные платья девушек изготовлялись из бархата или шёлка темно-красного, реже - синего и зелёного цветов. Они украшались золотым шитьем и галунами. Также богато украшались шапочки (окъа бёрк). Неотъемлемой частью женского костюма был пояс (кямар), представлявший собой подлинное произведение ювелирного искусства.

Мужская одежда более схожа с одеждой других горских народов Северного Кавказа:

- Туникообразная нательная рубашка.

- Бешмет (къаптал) из ткани чёрного, белого, иногда (праздничные) ярких цветов - ярко-синий, оранжевый, полосатый. В повседневной жизни бешмет носили без чекменя.

- Чекмень от карачаево-балкарского слова "чепкен ",что обозначает и сукно домотканное, и верхнюю мужскую одежду из этого сукна,более позднее название "черкеска", как правило, была выходной и праздничной одеждой. Карачаецы и балкарцы производили это сукно и войлочные изделия и для продажи,в частноси в соседнюю Грузию (Сванетия, Рачия)Абхазию,Кабарду.Ткалось сукно из шерстяных ниток на деревянном домашнем станке, по деталям, из которых в дальнейшем шился чекмень.В конце 19 века чекмень стали шить из фабричного сукна.Шилась она в основном из чёрного, серого, бурого и белого сукна. Длина чекменя доходила обычно до колен и ниже. Чекмень имел вырез на груди и накладные газыри для ношения в них готовых зарядов для огнестрельного оружия (от карачаево-балкарского слова "хазырла", то есть "готовые"). Газыри украшались серебряным чеканным или литым навершием, часто с чернью.

- Пояс (белибаў) представлял собой узкий кожаный ремень с серебряными бляшками и подвесками из кожи, с серебряными же наконечниками. Это был обязательный атрибут мужского костюма. Он надевался на чекмень, если мужчина был без неё - на бешмет.

- Штаны (кёнчек) имели прямые, неширокие, слегка суженные книзу штанины, с большим ромбовидным клином (ау) между ними. Ширина клина доходила иногда до 80-90 см.

- Поверх штанов одевались ноговицы (ышым), доходившие до колен и выше. Под коленями ноговицы завязывались кожаными ремешками (ышым бау).

- Чабыры - обувь из сыромятной кожи, изготовлявшиеся из одного куска кожи со швом сзади. Доходили до лодыжек, где закреплялись ремешком. Надевались на босу ногу, в них подкладывали особую солому. Зимой носили войлочную обувь (уюкъ). Чабыры, как и уюкъ, носили и женщины.

- Головной убор был схож с головным убором других горцев. Карачаевцы носили меховые шапки-папахи (тери бёрк) и войлочные шапочки, шляпы (кийиз бёрк, кийиз къалпакъ). Праздничным головным убором мужчин считалась высокая каракулевая шапка (бухар бёрк), перешедшая к казакам под названием кубанка.

Элементами походной одежды были бурка (джамчы) и башлык (башлыкъ).

Пища

Хозяйственный уклад карачаевцев обуславливает и специфику традиционного питания, основу которых составляют продукты животноводства. Наиболее распространённой пищей является баранина. В особенности - мясо овец карачаевской породы, получившей широкую известность за пределами Карачая своими высокими вкусовыми качествами. Реже употребляется говядина. Туша делится на 16 «обязательных» частей (юлюш) - порций, которые в случаях праздничного застолья распределяются строго по старшинству: наиболее «почетные» порции для самых старших, менее «почетные» - для более молодых и т. д. Тут же готовят шашлыки (тищлик). Название произошло из обращения к разделывающим мясо: "Дайте на один зуб". Где "тищ" - это зуб, "лик" - для, т.е. для зуба,(кусочки мяса на шампуре, пруте "на один зуб"). Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляют собой «добавочные» порции. Тамада получает в качестве основной порции лопатку, в виде добавочной - рассеченную часть головы (баш джарты).

Очень популярны молочные продукты, в первую очередь, айран и сыр . Из айрана готовят тузлук к мясу, применяющийся и в качестве заправки, приправы мясного бульона (шурпа).Карачаевцы также употребляют крученку (булгъама), кефир (гыпы айран), творог (къой сюзме), сливки (сютбаши, къаймакъ), пенки с айрана (хамеши), простоквашу (мысты), масло (джау). Растительная пища была дополнительной к мясомолочной. Из кукурузы (нартюх), ячменя (арпа), пшеницы (будай), ржи (къара будай) и проса (тары) делают лепёшки (гырджын). Карачаевцы делают пироги с различной начинкой (хычын), пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра (бёрек), печёные в масле коржи и др.

Приготовляют мамалыгу (как), которую употребляют с маслом, айраном или сметаной, похлебки (билямукъ). Каша (баста) из пшена или риса с сушеным мясом (къакъ эт), с отварным мясом выдержанным в рассоле. Популярны толокно из поджаренной муки (къуўут), джырна - варёные зерна кукурузы, пшеницы, ячменя. В качестве праздничной пищи выступает халва, хворост (чыкъыртла).Из напитков популярными являются боза, балсуў, суўсап (напиток, приготовленный из айрана, разведенного с водой или нарзаном), технология приготовления которых определялась веками.

Выдающиеся карачаевцы

Бадахов Аскер Мырзакулович (1921-1988) - гвардии полковник, кавалер ордена Суворова III степени.

Бадахов Хамзат Ибраевич (1917-1996) - Герой Российской Федерации.

Биджиев Асхат Басиятович (1900-1958) - Выдающимся хирург, организатор, руководитель. Поэт и переводчик.

Байрамуков Джадтай Каитбиевич (1894-1922) - полный Георгиевский кавалер, народный герой.

Крымшамхалов Магомед-Гери Азамат-Гериевич (1888 - ?) - участник Первой мировой войны, Кавалер ордена Св. Георгия.

Крымшамхалов Ислам Паччаевич (1864-1910) - поэт, художник, просветитель, энтузиаст народного просвещения.

Богатырёв, Харун Умарович (1907-1966) - полководец, гвардии полковник, Герой Советского Союза.

Уртенов Азрет Локманович (1907-1955) - писатель, переводчик, общественный деятель, фольклорист, поэт.

Чочуев Харун Адамеевич (1919-1987) - командир, Герой Российской Федерации. Партизанский отряд «Свобода» под его командованием провёл 92 боя и ни в одном из них не потерпел поражения. Решением администрации города Неслуши (Словакия) от 5 февраля 1988 года центральная улица названа именем Харуна Адамеевича Чочуева.

Касаев Осман Муссаевич - партизан, Герой Советского Союза.

Алиев Умар Джашуевич - ученый-филолог, видный политический деятель советского периода, в октябре 1919 - марте 1920 гг. один из руководителей повстанческого движения в Дагестане. С января 1922 г. председатель Ревкома КЧАО. В 1921 г. первым в стране составил алфавит на основе латиницы применительно к карачаево-балкарскому языку.

Узденов Дугербий Танаевич (1917-2005) - Герой Российской Федерации.

Голаев Джанибек Нанакович (1917-1943) - лётчик-истребитель, Герой Российской Федерации.

Магометов Солтан Кеккезович - генерал-полковник бронетанковых войск, Главный военный советник в Сирии и Афганистане. Известный военачальник и дипломат.

Аппаев Хасан Алиевич (1904, с. Карт-Джурт, ныне Карачаевский район Карачаево-Черкесской АО, ≈ 1938), карачаевский советский писатель. Член КПСС с 1929. В печати выступил в 1928. С 1936 секретарь Карачаевского обкома КПСС. Автор романа «Чёрный сундук» (кн. 1≈2, 1935≈36), в котором раскрываются социальные противоречия дореволюционного общества, даются картины быта карачаевцев.

Абреков Магомет Маджитович (1952-1997) - заслуженный юрист РФ, Председатель Верховного суда КЧР

Семенов Владимир Магомедович - главнокомандующий Сухопутными войсками - заместитель министра обороны СССР, командующий Силами общего назначения Объединенных Вооруженных Сил СНГ, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ. Первый президент Карачаево-Черкесской республики.

Эбзеев Борис Сафарович - профессор, доктор юридических наук, судья Конституционного Суда РФ (1991-2008), президент Карачаево-Черкесской республики.

Узденов Альберт Магометович (1957 г.) - автор и исполнитель более 600 песен. Член Союза писателей СССР(России), заслуженный артист России, народный поэт Карачаево-Черкесии, народный артист Карачаево-Черкесии, заслуженный деятель искусств Ингушетии, заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарии, кандидат педагогических наук.

Текеев Алимурат Абуюсуфович - доктор медицинских наук, профессор, академик, Лауреат международной премии и трех золотых медалей ООН, заслуженный врач России, трижды лауреат международных научных конкурсов. Автор ряда патентов на изобретения, в том числе: «Способ производства кисломолочного напитка „Айран карачаевский“», «Способ производства кефира (гыпы-айран)». В 2003 г. по сообщению ИТАР-ТАСС впервые в истории Северного Кавказа награжден одной из самых престижных мировых научных наград - международной премией ООН и золотой медалью «За выдающиеся заслуги в области информатизации мирового сообщества».

Урусова Байдымат Исхаковна - профессор, первый доктор физико-математических наук среди женщин Северного Кавказа.

Байрамуков Мухтар Хусеевич (Алан Берков) - гонщик, претендент на участие в «Формуле-1».

Ислам Байрамуков - серебряный призер олимпиады по вольной борьбе, Сидней 2000.

Ахмат Дотдуев - Чемпион мира по профессиональному боксу по версиям WBC и IBF, 1996 и 1998 гг.

Руслан Сарыев - трёхкратный абсолютный чемпион мира по армреслингу.

Чотчаев Расул - пятикратный чемпион мира по армреслингу.

Роберт Чомаев - Заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса, 5-ый чемпион мира по армреслингу. (Великобритания - Польша - Болгария - Италия 2006-2009).

Высказывания о карачаевцах

«Карачай - нейтральный народ, живущий у подошвы Эльбруса, отличается своей верностью, красотой и храбростью». Л. Н. Толстой , Полное собрание сочинений. Юбилейное издание, М., т.46, с.184

«Карачаевцы… народ свободный, храбрый, трудолюбивый, отличные стрелки из ружей… Сама природа своими красотами и ужасами возвышает дух сил горцев, любовь к славе, презрение к жизни, и порождает благороднейшие страсти…» А.Якубович «Северная пчела», 1825, № 138

«Народы правого фланга, зная воинственность карачаевцев и их запальчивый характер, боятся их трогать и живут с ними мирно». И.Забудский, «Военно-статистическое обозрение Российской империи», Ставропольская губерния. С-Пб, 1851,т.16,ч.1,с.132

Обитатели Кавказа составляют ту воинственную народность, столь прославившуюся под именем гуннов, которая распалась теперь на разные мелкие племена… Эта карачеркесы, как их зовут турки, то есть «чёрные черкесы», составляют северную отрасль. Турки дали им это название по причине беспрерывных туманов и облаков в их стране. Жан ШАРДЕН «Кавказский вестник», Тифлис, № 9-10 за 1900., с.22

«Карачаевские пастухи редко вооружённые только кинжалом, и ныне производят впечатление людей тихих, добрых до бесконечности, прямых и честных. Вы смело доверяетесь этим румяным полным лицам с ласковой улыбкой на толстых губах. Они не смотрят на вас зверем, напротив, рады вашему приходу и готовы угостить вас, чем только смогут…Уважение старших - это основной закон карачаевского нравственного кодекса…Положение женщин в Карачае гораздо лучше, чем у остальных горцев». В.Тепцов, «Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа», Тифлис, 1892, т. XIV, с.96,107

«А что карачаевцы никогда не обидят женщин, по народным традициям, это не подлежит никакому сомнению». К. Хетагуров Собрание сочинений, т.3, М., изд-во «Художественная литература»,1974, с.144

«Карачаевцы, живущие на высотах под Эльбрусом, хотя народ немногочисленный, но храбр, имея врагами с правой стороны закубанцев, с левой Кабарду, никогда ещё не был побеждён и самостоятельность его ещё более наводит страх на соседей…Вообще карачаевцы отличаются от прочих горцев опрятностью одежды, чистотой домашней жизни, любезностью в обращении и верностью данного слова. Мужчины среднего росту и стройны, белолицы и большею частью с голубыми, блестящими глазами, в особенности женский пол красив.» В. Шевцов. Жур. «Москвитянин», М., 1855, № 23,24, кн.1 и 2, с.5Сайт о населении Кавказа

Господствующей религией в Карачае был ислам суннитского толка, «распространившийся здесь в XVIII в. По преданиям, проводником ислама в Карачае был каоардинский мулла Исхак-эфенди. В каждом селении имелось по нескольку мечетей. Эфенди (муллы) получали значительные доходы не только от совершения треб, но и за обучение мальчиков и «лечение» больных. Обычные мусульманские религиозные сборы, основным из которых был зекят, дополнялись штрафами, налагавшимися за непосещение мечети. А так как карачаевцы проводили большую часть времени вне селений, на кошах, штрафные суммы достигали значительных размеров.

В народе сохранилась память о доисламском периоде и сопротивлении карачаевцев введению новой религии. Например, некоторые роды до конца XIX в. не отказались от употребления свинины и хранили «на счастье» свиные кости и кожу.

Несмотря на то, что мусульманское духовенство вело активную борьбу с пережитками более ранних (религиозных верований, многие из них продолжали существовать. Стойко сохранялось почитание деревьев, камней и пр. Почитаемые камни были у отдельных родов (Байрамкуловых, Бид- жиевых), а некоторые почитались всеми карачаевцами. Например, Къара- чайны къадау ташы («Основной камень Карачая»), кусочки которого клали под углы строящегося дома, в сундуки и т. п. Близ сел. Хурзук находилась священная сосна - джанъыз терек.

Наряду с представлением о едином верховном божестве - Тейри карачаевцы верили в духов-покровителей. Божеством охоты считался Апсаты, покровителем овец - Аймуш, в реке жила «мать воды» - Су у анасы. В лесу жили духи - агъач киши. Каждый участок.земли имел своего незримого хозяина - джер ийеси. Интересно отметить общность наименований местных божеств-покровителей с божествами других народов Кавказа. Например, карачаево-балкарское божество Апсаты и осетинское - Авша- ти, карачаевское - Аймуш и кабардинское - Емиш.

Наиболее ярко сохранялись представления о домашнем духе-покрови- теле, для которого оставляли пищу около очага. Он имел ряд названий - юй ийеси (хозяин дома), байчы (делающий богатство), юй бийче (княгиня дома) и др. Юй ийеси представлялся в виде длинноволосой женщины, которую можно превратить в слугу человека, отрезав и спрятав ее волос.

Целый цикл обрядов и жертвоприношений был связан со скотоводством. Магические способы охраны скота от сглаза, от волков сочетались с обязательными жертвоприношениями (къурманлыкъ) при выгоне стад на пастбища и возвращении с них, окоте, случке и т. п. Во время покоса значительную роль играл ряженый (акъсакъал), имевший много общего с кабардинским ажэгъафэ, действовавшим во время пахоты 7 . Во время случки и во время пахоты старшая женщина семьи пекла калач, который надевался на рога производителя, а при пахоте - на рога быков, запряженных в плуг. Во время пахоты этот калач съедали молодые люди. Старикам его «сть запрещалось. В обоих случаях это, видимо, имело целью увеличить плодородие земли и скота. Именно поэтому его пекла женщина-мать и поэтому же его запрещалось съедать старикам.

На изменениях обычая вызывания дождя можно проследить влияние ислама на древнейшие верования. Наиболее старинным магическим обрядом из одновременно существовавших можно считать обливание друг друга водой и купание в воде наряженного осла. Наряду с этим прибегали к чтению молитв над камушками, которые затем опускались в реку. Здесь магический прием опускания камней в воду получил свое мусульманское дополнение в виде чтения молитв.

Как и у других мусульманских народов Кавказа, у карачаевцев слабее всего сохранились пережитки первобытных представлений в обряде похорон, имевшем общемусульманский характер. Представление о материальной жизни за гробом можно проследить только в обычае изображать на могильных памятниках «необходимые» покойнику вещи. На памятниках начала XX в. можно видеть даже часы, галоши, зонтики, швейные машины и т. д.

В целом вследствие сравнительно позднего проникновения ислама первобытные представления и обычаи карачаевцев сохранялись в быту сильнее, чем у многих других горцев Кавказа. И сейчас, когда религиозные предрассудки окончательно изживаются, это необходимо учитывать для правильного направления научно-атеистической пропаганды.

Здравоохранение и народное образование

Тяжелые условия жизни трудящихся карачаевцев до революции и отсутствие медицинской помощи (в Карачае не было медицинских работников, если не считать нескольких фельдшеров) способствовали распространению различных болезней. Широко распространенная «медицинская деятельность» знахарок и мулл приводила к большой смертности населения, особенно детей. В Карачае встречалась проказа, свирепствовала оспа, обычны были заболевания зобом (по-карачаевски макъа - лягушка). Характер социальных болезней получили ревматизм к глазные заболевания.

Причины заболевания видели в порче (сглазе) или вселении «черного духа»; в этих объяснениях явно проступают первобытно-религиозные представления, сохранению которых способствовала деятельность мулл, которые подвизались и в роли гадальщиков, «напускавших» и «снимавших» порчу, конкурируя со знахарками - хыйнычы. Большой интерес имеют следы древних представлений о том, что знахарки, гадалки и предсказательницы получали свою «силу» от духов, с которыми они якобы находились в плотской связи.

Применялись магические способы лечения. От оспы лечили при помощи воды, в которой предварительно обмывали девять маленьких лепешек (дыммыл), испеченных в золе очага. Сажу с надочажной цепи клали в воду, собранную из девяти родников, и это считалось лекарством от ряда болезней. В обоих случаях можно проследить связь с почитанием очага и надочажной цепи. Муллы, выступавшие в качестве лекарей, .изготовляли дуа, т. е. писали на бумаге чернилами или куриной кровью несколько слов из корана. Надпись смывалась в воде, которую затем пили. Нередко бумажка зашивалась в тряпочку и надевалась на больного. Знахарки, кроме различных магических средств, применяли лечение травами, но, не умея поставить диагноз болезни и определить дозировку, они и в этих случаях нередко приносили вред.

Лечением вывихов и переломов, как у животных, так и у людей занимались костоправы (сюйек уста). Приемы, выработанные в скотоводческом хозяйстве,- неподвижные повязки, вправление вывихов - иногда были полезны и для людей, но все это проводилось в условиях недостаточной чистоты, без дезинфицирующих средств. К тому же у карачаевцев существовал обычай, сходный с кабардинским, по которому <к больному с переломом кости собирались родные и знакомые и не давали ему уснуть, развлекая песнями и танцами. Обычай этот истощал силы больного, уменьшал сопротивляемость его организма.

С первых же лет Советской власти в Карачае развернулась энергичная борьба за оздоровление быта. Решающую роль для успеха этой борьбы сыграло повышение материального и культурного уровня жизни не только в селениях, но и на кошах. Ныне в Карачае нет ни одного населенного пункта, в котором бы не оказывалась медицинская помощь. В районных центрах имеются больницы, оснащенные необходимым медицинским оборудованием, в селениях - участковые больницы и амбулатории, врачебные и фельдшерско-акушерские пункты. На территории Карачаево-Черкесии созданы прекрасные курорты, имеющие всесоюзное значение. Наиболее известен из них туберкулезный курорт Теберда в Карачае.

Все же старые суеверия и «дедовские» способы лечения еще не изжиты полностью. Борьба с ними должна смыкаться с проведением научноатеистической пропаганды.

Народное образование в Карачае в прошлом в основном сосредоточивалось в руках мусульманского духовенства и сводилось к заучиванию наизусть текстов корана. За обучение детей родители платили барашками; и кукурузой, ученики косили траву и возили дрова своему учителю. Но и это образование доступно было немногим, не только из-за платы, но и потому, что труд подростка имел большую ценность в хозяйстве и учиться" ребятам было некогда.

По мере сближения с русским населением возникла тяга к изучению русского языка и грамоты. Первая русская школа была открыта в Карачае в 1879 г. К началу первой мировой войны в Карачае имелись всего одна двухклассная школа, 11 одноклассных и одно ремесленное училище. Они содержались на народные средства. Общее число учеников не превышало 450. Это были дети зажиточной части населения. Девочки совершенно не обучались. Грамотность у карачаевцев составляла всего 4,5 %.

Задача ликвидации неграмотности населения и развития народного образования стала одной из первых забот Партии и Советской власти. Карачаевская письменность первоначально была создана на основе латинского алфавита (1924 г.), но в 1939 г. переведена на русскую графическую основу, что способствовало более широкому приобщению карачаевцев к русской культуре. Еще до войны была в основном ликвидирована неграмотность и осуществлено всеобщее семилетнее обучение. Преподавание в младших классах ведется на родном языке, в старших - на русском.

Большое внимание уделяется подготовке национальных кадров интеллигенции. Ныне карачаевцы имеют своих научных работников, учителей, врачей, агрономов, инженеров, работников литературы и искусства. В г. Карачаевске открыт Карачаево-Черкесский государственный педагогический институт с заочным отделением. Карачаевцы составляют значительную часть студентов этого института и различных техникумов области. Очень возросло знание русского языка. Это дает возможность карачаевским юношам и девушкам учиться в вузах и техникумах Москвы, Ленинграда и других крупных культурных центров страны.

Очагами культуры в селениях являются клубы, библиотеки, районные дома культуры и т. д. В Карачаевском районе, например, в 1957 г. имелось 14 клубов, 2 дома культуры, 26 библиотек, 2 избы-читальни, 19 киноустановок. Более половины работников культуры - карачаевцы.

С 1923 г. на карачаевском языке выходит областная газета, носящая ныне название «Ленинын Байрагъы» («Ленинское знамя»). Национальное книгоиздательство выпускает на карачаевском языке художественную литературу, учебники и другие книги. На карачаевском языке ведутся радиопередачи.

Научно-исследовательский институт Карачаево-Черкесии и соответствующие кафедры Педагогического института проводят большую работу по изучению истории, языка и фольклора карачаевского народа.

29.01.2017 1 3218 Брацун Е.В.

Государственный архив Краснодарского края один из самых документально богатых архивов на Юге России. Тут собрана огромная кладезь документов по истории народов Северо-Западного Кавказа. Среди прочих немалый пласт документов ГАКК посвящён истории Карачая и карачаевцев.

Как известно до 1920-х гг. Карачай входил в состав Кубанской области, а именно в Баталпашинский уезд, а затем отдел. Соответственно большой пласт документов, переписки, материалы периодики, делопроизводственная документация по истории Карачая и карачаевцев хранится в ГАКК. По нашему мнению, очень актуален ввод в научный оборот документов по самым разным аспектам жизни Карачая и карачаевцев в XIX - начале XX в. Данную работу мы и проделали в статье, которая, по сути, является «мини» сборником документов для всех неравнодушных к истории Карачая и карачаевцев и в помощь научным кругам Карачаево-Черкесской Республики.

Первый блок документов посвящен жизни Карачая и карачаевцев во второй половине XIX в. Сразу после окончания Кавказской войны XIX в.

Так, одно дело – это рапорты начальников округов и списки крестьян и мелких владельцев на получение от казны пособий в течение 1860-х гг.:

«Ведомость бедным владельцам Эльбрусского Округа которыми испрашивается пособие с показанием их имущества и крестьян.

Аула Карт-Джюрта

Карачаевского племени владелец аула Карт-Джюрта Джанай Узденов 35 лет, жена его Сарай 30 лет, сын 6 лет, дочери 11, 6, 5,4 лет. Их крестьяне Байрам Алий 30 лет, владел одной лошадью, 10 головами рогатого скота, брат его Мыртаз-Алий 26 лет, с выкупной сделки по 250 руб. за каждого = всего 500 руб.

Аула Учкулана

Крым Байрамуков 25 лет, владел 10 головами рогатого скота.

Его крестьяне (имя неразборчиво) 37 лет, жена его Асият, дочь Каблахан 9 лет, вторая дочь (имя неразборчиво) 5 лет, сын 3 лет. Указанно 200 руб. за него, 200 руб. за жену, 50 руб.за сына, всего 450 руб.

Аула Хурзук

Ногай Карабашев 45 лет, владел 3 лошадьми, жена его Джансоз (???) 42 года, сын Карамурза 9 лет, 1-й брат его Ибрагим 29 лет, жена его 40 лет, дочь их 1 год, 2-й брат Ахмет 25 лет, мать их Хава 80 лет.

Их крестьяне Батча 50 лет, 7 лошадьми и 5 головами рогатого скота, жена его Хива 50 лет, сыновья: Юсуф 25 лет, Юнус 20 лет, Махмуд 14 лет. За главу семьи 100 руб, за жену 50 руб., за старших сыновей по 200 руб., за младшего сына 90 руб. всего 640.

Вторая их семья, которой владели.

Глава Магомет 30 лет, владел одной лошадью и 2 головами крупного рогатого скота. Жена его Акболек (???) 25 лет, сын 1 год, за главу семьи и жену его 200 руб. и 150 руб., итого 350 руб.

Касай Батчаев 49 лет, жена его Колохан 43 лет, сын 13 лет, дочь 14 лет, имена неразборчиво. Их крестьяне (неразборчиво, молодой человек) 15 лет за него 150 руб., Хатча, (судя по всему девушка) 20 лет» .

Следующий блок документов посвящен статистическим данным о карачаевском народонаселении Кубанской области во второй половине XIX в. Нужно однако отметить, что данные 1878 г. и 1886 г. тут сильно разнятся.

Ведомость о составе народонаселения Кубанской области по национальностям, 1878 г. Приводим тут все национальности, дабы иметь перед глазами полную картину.

- «Русских 572799

- Поляков 2729

- Армян 6044

- Немцев 4510

- Евреев 1485

- Калмыков 135

- Кабардинцев 11631

- Бесленеевцев 5875

- Темиргоевцев 3140

- Хатукаевцев 606

- Егерукаевцев 1678

- Мамхегов 887

- Мохошевцев 1439

- Бжедугов 15263

- Абадзехов 14660

- Шапсугов 4983

- Хакучинцев 87

- Натухайпев 135

- Абазинцев 9367

- Баговцев 6

- Барокаевцев 92

- Нагайцев 5031

- Карачаевцев 19.832

- Кумыков 19 ».

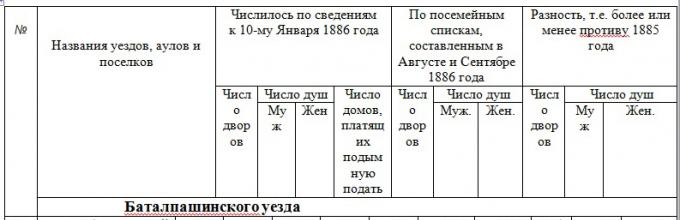

Следующий документ (таблица), сравнительная ведомость цифровых данных численности горского населения Кубанской области по сведениям 1885 года и по новым посемейным спискам, составленным в августе и сентябре 1886 года, сведения по карачаевским селениям и аулам взятые из указанной ведомости .

Следующий блок документов посвящен военной службе карачаевцев. В частности документы и списки карачаевцев участников Русско-японской войны 1904-1905 гг. в составе Терско-Кубанского конного полка. А также приказы о службе представителей Карачая в сотне Кубанской горской постоянной милиции.

Карачаевцы участники Русско-японской войны 1904-1905 гг. (списки)

Из приказа по Кубанскому казачьему войску за 1904 г. Карачаевцы (и их возраст) зачислявшиеся на службу в Терско-Кубанский конный полк, который формировался из кавказцев добровольцев для участия в Русско-японской войне 1904-1905 гг. В указанном полку четыре сотни набирались из кавказцев Терской области, а 5 и 6 сотни (в которой и служили карачаевцы) из кавказцев Кубанской области и назывались «Черкесскими» сотнями. Фамилии приводим так, как они были отпечатаны в приказах на печатной машинке:

При этом объявляется список нижним чинам и горцам, зачисленным охотниками (добровольцами) в 1-ю и 2-ю сотни вновь сформированного Терско-Кубанского полка, отправленного на театр военных действий на Дальний Восток.

Наказный Атаман, Генерал-Лейтенант Малама

Карачаевские аулы и селения тогдашней Кубанской области:

Селения Тебердинского:

- Уздень Осман Кипкеев 22 года

- Уздень Адрохман Кочкаров 28 лет

- Уздень Махтай Ботчаев 22 года

- Батыр Аргуянов 22 года

- Уздень Закерья Семенов 26 лет

- Ислам Байкулов 22 года

- Абул Кочкаров 21 год

Селения Маринского:

- Хаджи-Мурза Кочкаров 22 года

- Адиль-Гирей Алчагов 23 года

- Ислам Крым-Шамхалов 23 года

Селения Джазлыкского:

- Уздень Ильяс Ботчаев 26 лет

- Ибрагим Каракотов (Каракетов?) 29 лет

Селения Учкуланского:

Уздени:

- Хозир Урусов 27 лет

- Хадихай Айбазов 27 лет

- Эльмурза Эркенов 26 лет

- Ахмат Аджиев 24 года

- Хаджимурат Семенов 26 лет

- Таугери Семенов 27 лет

- Аслан Эркенов 26 лет

- Осман Урусов 24 года

- Юнус Аджиев 29 лет

- Азамат-Гирей Беджиев 24 года

- Зулкарнай Урусов 25 лет

- Абубекир Аджиев 20 лет

- Простого происхождения:

- Шамай Байчаров 26 лет

- Шахам Урусов 23 года

Селения Карт-Джюртского:

- Уздень Бек-Мурза Салпогаров 23 года

- Уздень Давлет-Гери Хаджичиков 21 год

- Шогай Гаджаев 22 года

- Уздень Харун Уртенов 27 лет

- Уздень Хамзар Баташев 19 лет

- Уздень Калмук Шаманов 25 лет

- Каракез Кобаев 30 лет

- Уздень Яхья Ижаев 24 года

- Умар Караев 20 лет

- Уздень Шаухал Баташев 21 год

- Таукан Хибуртов 21 год

- Смаил Темерлиев 36 лет

Селения Каменномостского:

- Уздень Асланбек Кулов 26 лет

- Али Мамаев 25 лет

Селения Джегутинского:

- Адиль-Гирей Долаев 30 лет

- Харун Калабеков 26 лет

- Хаджимурат Салпогаров 21 год

- Уздень Локман Узденов 22 года

- Умар Хачиров 24 года

Селения Хурзукского:

- Мусос Дудов 25 лет

- Туган Дудов 22 года

- Шамаил Дудов 22 года

- Уздень Аскербий Борлаков 24 года

- Нана Тохчуков 35 лет

- Магомет Байкулов 22 года

- Уздень Барак Лайпанов 23 года

- Абдул-Керим Байрамуков 22 года

- Хорун Гагуев 23 года

- Уздень Магомет Карокотов 24 года

- Джамербек-Эибзеев Койчуев 30 лет

- Из князей Аскербий Кочаков 25 лет

Селения Даутского:

- Князь Амзат Аидабулов 22 года

- Дворянин Хаджи-Мурат Абайханов 22 года ».

Приказ по Кубанскому казачьем войску за 1915 г. в котором говориться о награждении чинами прапорщиков представителей карачаевской и кабардинской военных аристократий Тугана Крым-Шамхалова и Берд Бекмурзовича Шарданова во время посещения Екатеринодара императором Николаем II в 1914 г.:

При посещении ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ гор. Екатеринодара 24 ноября минувшего (1914 г.) года ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, по представлению моему, благоугодно было произвести и.д. младшего чиновника особых поручений при мне не имеющего чина Берд Бек Шарданова и урядника Кубанской горской постоянной милиции Тугана Крымшамхалова в прапорщики милиции. Об изложенном объявляю по вверенному мне войску. Наказной Атаман генерал-от-инфантерии Бабыч».

Из приказа по Кубанскому казачьему войску за 1915 г. о зачислении на службу в сотню Кубанской горской постоянной милиции карачаевца Заурбека Касаева из карачаевского аула Хурзук. Данная сотня милиции занималась охраной правопорядка в кавказских аулах тогдашней Кубанской области:

Пун. 2. Зачислить с 18-го апреля сего года в сотню Кубанской горской постоянной милиции горца аула Хурзукского Заурбека Касаева, на учет и на службу при управлении Екатеринодарского отдела, всадником 3-го разряда» .

Следующий блок документов рисует нам социально-экономическую жизнь Карачая и карачаевцев вначале XX в.

Приведенная ниже статья карачаевца Абубекира Батчаева, служившего по министерству внутренних дел Российской империи, была обнаружена мною в газете «Кубанские областные ведомости» в № 8 от 11 января 1914 г.

Сам А. Батчаев был человеком очень талантливым. Уже в 23 года стал полицейским приставом в г. Александрополе, в третьем по статусу городе Закавказья. Собственно в ней сам автор расписывает некоторые особенности из жизни карачаевского общества в начале XX века. Критикует многие моменты в тогдашней жизни карачаевцев. Статья может показаться чересчур критичной к своему народу, но это одно из мнений тогдашней карачаевской интеллигенции, в котором чувствуется прежде всего обида за собственный народ, который был достоин лучшего:

«Карачай и карачаевцы

Минувший 1913 г. для карачаевцев в отношении материального благополучия и материального развития является, за малым исключением, таким же продуктивным, как и 1813 г. Причина одна: карачаевец не может, или не хочет проснуться от векового наследственного сна. Он по природе оптимист, все свои надежды возлагает на волю Аллаха (Бога), но что у него самого есть энергия, трудолюбие, мыслительные и рассудительные способности, что он сам может завоевать себе благополучие и право на хорошее существование, что всё зависит от него самого, – этого карачаевец не понимает; у него всё есть – кроме жизненной практичности. Он знает и понимает, что тот, кто не имеет скота – должен умереть с голоду, – других путей к существованию он не знает.

Для карачаевца обязателен старый обычай, «адет» (так в тексте – прим. Е.Б. ), – приближающий его к обитателям 1-го века, он его исполняет лучше всякого закона, не вдумываясь – вредно это, или нет. Что соблюдение его ставит карачаевцев на последнюю ступень развития из обитателей земного шара, этого карачаевец не поймёт, пожалуй, ещё через века. Для иллюстрации «адета» приведу несколько примеров, сохранившихся в моей памяти: после женитьбы молодой не может по «адету» показываться продолжительное время ни отцу своему, ни матери, а вместе с женой, – годы. Молодая не имеет права разговаривать со свёкром, свекровью и вообще близкими родственниками мужа – десятки лет, ей же запрещено «адетом» произносить имя мужа и имена родственников последнего. Карачайке нельзя здороваться, разговаривать на русском языке, одевать европейский костюм, иначе её имя «уялмаз» (бессовестная), если вор, то ему нельзя воровать мелочь, он должен обязательно похитить возможно больше, иначе его назовут женщиной и т.п. нелепости, а чтобы дети женского пола ходили в школу, – это уже по тому же «адету» считается сверх преступлением. Это ли не дико?

Какая польза из того, что в Карачае много, даже слишком много природных богатств, как например: золотые, свинцово-серебряные, медные, каменно-угольные, известковые и др. залежи, минеральные воды (гара). Знаменитая Кубанская «форель» и пр., не исключена возможность присутствия и других драгоценных камней. А местность. Что за богатая природа, хвойные и сосновые леса, горы во главе с Эльбрусом, вечные льды, озёра, водопады, родники, как кристалл, и много др., всё это, если не превосходит, то ничуть не отстаёт от прославленных курортов и демонстрируемых в кинематографе местной Швейцарии. Карачаевцы надеются на своих доверенных, которые, не говоря уже о чём-либо другом, не могли даже сдать уже существующие рудники какой-либо работо-платёжной компании, (а прежнему арендатору ввиду неуплаты им арендных денег и нарушения контракта можно было отказать, тем более он умер). Пригласить же на службу хотя бы на место одного из общекарачаевских доверенных (с повышенным окладом, который покроется пользой, им принесённой), одного компетентного лица и при его посредстве пустить в оборот все эти природные богатства, – карачаевец не согласится, как же, это ведь нарушение «адета», ибо раз есть такой карачаевец, который удовлетворит требования доверенного хотя бы на один процент, то пригласить на службу постороннее лицо по «адету» нельзя. И так все эти Аллахом данные богатства не приносят карачаевцам почти никакой пользы.