- Эвристи́ческое обуче́ние - обучение, ставящее целью конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его организации, диагностики и осознания.

Эвристическое обучение для ученика - непрерывное открытие нового (эвристика - от греч. heurisko - отыскиваю, нахожу, открываю).

Связанные понятия

Сетевое (взаимное) обучение (англ. networked learning, peer-to-peer learning) - относительно новая парадигма учебной деятельности, базирующаяся на идее массового сотрудничества, идеологии открытых образовательных ресурсов, в сочетании с сетевой организацией взаимодействия участников.

Зна́ние - результат процесса познавательной деятельности. Обычно под знанием подразумевают только тот результат познания, который может быть логически или фактически обоснован и допускает эмпирическую или практическую проверку. То есть, говоря о знании, мы чаще всего имеем в виду отражение действительности в мышлении человека.

Психологи́ческая киберне́тика - раздел биологической кибернетики, изучающий структурно-функциональную организацию взаимодействия различных анализаторных систем, сфер сознания и бессознательного в процессе формирования поведения, в процессе взаимодействия людей между собой, с техническими, экологическими, социальными системами.

Музыка́льная педаго́гика (англ. Music Pedagogy) - отрасль педагогической науки (педагогическая дисциплина), занимающаяся передачей учащимся всего комплекса музыковедческих знаний, изучением и разработкой наиболее эффективных путей, способов, форм организации и методов музыкального обучения и воспитания, а также формирования и развития творческих умений, опыта и практических навыков в различных областях музыкального искусства.

Программированное обучение - метод обучения, выдвинутый профессором Б. Ф. Скиннером (Skinner B.F.) в 1954 г. и получивший развитие в работах специалистов многих стран, в том числе отечественных учёных.

Нейропедагогика (англ. Neuroeducation, Educational neuroscience) - прикладная нейронаука использования знаний когнитивной неврологии, дифференциальной психофизиологии, нейропсихологических знаний, данных о мозговой организации процессов овладения различными видами учебного материала, учёта совместимости вариантов ИПЛ (индивидуальный профиль латерации) учащихся и преподавателей в образовательном процессе.Нейропедагогика базируется на классических основах педагогики, психологии, неврологии, кибернетики...

Практическая психология (в XIX веке - опытная п.) - раздел психологии, занимающийся практическим применением её знаний.

Педагогическое общение - профессиональное общение преподавателя с учащимися в целостном педагогическом процессе, развивающееся в двух направлениях: организация отношений с учащимися и управление общением в детском коллективе.

Фундаментальная наука - область познания, подразумевающая теоретические и экспериментальные научные исследования основополагающих явлений (в том числе и умопостигаемых) и поиск закономерностей, руководящих ими и ответственных за форму, строение, состав, структуру и свойства, протекание процессов, обусловленных ими; - затрагивает базовые принципы большинства гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, - служит расширению теоретических, концептуальных представлений, в частности - детерминации идео...

(МАО) - совокупность педагогических действий и приёмов, направленных на организацию учебного процесса и создающего специальными средствами условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности.

Социо-игровой подход (наряду со словом «подход» распространены термины «социо-игровой стиль», «методика», «технология», «режиссура урока») предполагает организацию занятия как игры-жизни между микрогруппами детей (малыми социумами - отсюда и термин «социо-игровая») и одновременно внутри каждой из них. Cоцио-игровой подход непосредственно обращён к особым возможностям режиссуры урока, общения и поведения учителя.

Термин «эвристика» происходит от греческого слова «эврика» - нашел, открыл (это высказывание приписывают Архимеду - его он выкрикнул, когда нашел решение заказанной ему задачи). Самоопределение эвристика формулируется (наиболее коротко и четко) как наука о том, как делать открытия».

Такое определение вывел Джордж Пойа (известный математик и педагог, автор книги «Математическое открытие»). Зародилась эвристика предположительно тогда, когда древнегреческими философами был сформулирован вопрос:

«Каким образом мы можем искать то, чего не знаем, а если мы знаем, что ищем, то зачем нам это искать?»

Что такое эвристика

Определение 1В современном мире эвристика понимается как наука о продуктивном мышлении или наука о закономерностях организации процессов творческого/продуктивного мышления.

Определение 2

Из этого определения следует, что между эвристическими и творческими решениями имеется непосредственная связь. Если взять за основу то, что центром творчества является озарение («инсайт»), связанное с поиском оригинального решения проблемы, то эвристика - это наука об организации творческой деятельности, методах, приемах и правилах , лежащих в основе творческого процесса.

Подобная трактовка эвристики имеет непосредственную связь с сущностью педагогического процесса. Для того, чтобы понять каким образом и в соответствии с какими принципами организовывается творческий процесс решения задач, нужно взять за основу то, что это познание является набором рекомендаций, необходимых для построения творческого педагогического процесса. Такая обучающая процедура может именоваться эвристической педагогикой - педагогикой, основанной на принципах и правилах эвристики.

Прообразом эвристики многие считают майевтику. Такая аналогия была проведена на основании «сократических бесед» - бесед/споров, на протяжении которых Сократ (древнегреческий философ) приводил собеседника к правильному выводу посредством искусно подобранных вопросов, позволяя ему создавать новое (для собеседника) знание. Можно сказать, что Сократ выполнял функцию педагога, умело управляющего процессом познавательной деятельности обучаемого. При этом он не только управлял, но и показывал в момент бесед пример творческого решения задач.

Пример 1Рассмотреть принципы определения эвристического решения задачи можно на примере, описанном в книге Пойа (47а, 85-88). Там говорится о том, что Карл Фридрих Гаусс (ставший впоследствии «королем математиков »), будучи еще мальчиком решал задачу, заключающуюся в сложении ряда чисел от 1 до 20 . Эта довольно сложная задача была задана их учителем, который захотел немного отдохнуть. Но малыш Гаусс справился с ней гораздо раньше остальных учеников (практически сразу). При этом его решение оказалось единственным верным.

Автор книги обращает внимание на то, что мы не можем точно знать (и никогда не узнаем), как маленький Гаусс смог это сделать. Но если положиться на помощь воображения, можно предположить довольно правдоподобный ответ на этот вопрос. Гаусс скорее всего «видел» задачу глубоко и под нестандартным углом в отличие от других. Точнее - он смог увидеть, что каждая пара чисел, которые равноудалены от концов ряда 1 , 2 . . . 19 , 20 , будучи сложенной вместе, дает неизменную сумму 21 , поэтому общая сумма ряда будет равняться 10 × 21 = 21 .

Этот пример наглядно показывает сущность эвристики и ее проблем. Для получения результатов есть множество путей, которые основываются на начальных условиях и знаниях, которыми обладает человек. Задача Гаусса помимо более длительного «лобового» пути, который как бы навязывается самой ситуацией, имеет множество других путей решения. При этот вариант, предложенный Гауссом, является не самым очевидным. Чтобы его реализовать необходимо сконцентрировать внимание сразу на двух концах ряда и увидеть симметрию его составляющих относительно середины и произвести попарное суммирование.

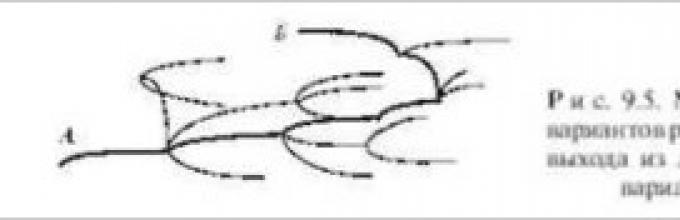

Если распределить все этапы решения в виде пути на графе потенциально возможных решений, то можно понять как много существует вариантов решения этой задачи.

На этой графе, которая представлена в виде лабиринта, имеется вход, расположенный в точке А и выход, размещенный в точке Б. Чтобы найти путь выхода из него необходимо перебрать множество вариантов. При этом и перебор, и время, затраченное на решение, могут резко сократиться при имении дополнительной информации: например, навыки в составлении карт и работы с компасом или знание того, куда нужно повернуть на развилке лабиринта.

Такие проблемы возникают при решении практически любой интеллектуальной задачи, будь то игра в шахматы, решение головоломки или планирование/решение творческих задач. Перебор всех имеющихся вариантов решения при неимении направляющих, принципиально важных идей или информации довольно быстро заканчивается «переборным взрывом».

Пример 2

Допустим, некто занят поиском шифра на кодовом замке сейфа. Если у этого человека нет абсолютно никакой информации, даже об общих принципах построения этого шифра, то он вряд ли сможет найти верное решение. Количество комбинаций будет лавинообразно увеличиваться при каждом повороте барабана.

Определение 3

Основываясь на подобном анализе большого количества прочих примеров можно определить понятие эвристического решения как решения, которое связано с резким уменьшением перебора вариантов возможных решений.

Рассмотрим в качестве примера шахматную игру. В набор самых элементарных эвристических рекомендаций входят следующие:

- контроль четырех центральных клеток поля;

- обеспечение безопасности короля;

- предотвращение вскрытия собственных вертикалей;

- защита фигур и многое другое.

Стоит отметить то, что все эти рекомендации не являются точными алгоритмами, это всего лишь направляющие действий шахматистов, которые способны существенно уменьшить количество потенциально верных решений. Если рассмотреть более тонкие шахматные эвристики, можно прийти к выводу, что они также не являются точными алгоритмами действий, которые способны привести к цели. Для эвристических правил характерна многозначность промежуточных результатов, поэтому категоричная точность рекомендаций не допускается (51:109-114). Эвристические рекомендации для шахмат представляют собой некие правила: например, наивысшее предпочтение отдается шаху, при помощи которого король противника отойдет от своей базы или хотя бы просто сдвинется.

Вывод

Проанализировав подобные факты можно сделать вывод, что эвристичностью обладают суждения, являющиеся правдоподобными, которые повышают вероятность приближения к правильному решению. Такие рассуждения не точны, но их стратегия основывается в сужении всей области перебора до некоей зоны и направлении мышления на работу с узким классом понятий/фактов, базирующихся в ней. При этом нужно отметить, что эвристики не являются способом нахождения точных решений внутри этой зоны. Если охарактеризовать их по спортивной аналогии, то дело эвристик - это «закинуть шайбу в зону», но отнюдь не провести ее в ворота.

Примеры эвристических принципов

Законы эвристики являются скорее принципами, чем правилами, имеющими четкими границами условий применения. Возможно, более точно будет провести аналогию с понятием установки, которая имеет вид общего предписания к действию и считать эвристики мыслительными установками. Яркими примерами таких правил служат пословицы, афоризмы и поговорки. Например, «Сто раз отмерь, один раз отрежь», «Лучше синица в руке, чем журавль в небе», «Вода по каплям кувшин наполняет» и прочие - они указывают явное направление, но не дают точных предписаний к действию в конкретной ситуации.

В книге Пойа «Как решать задачу» (476: 99-103) приводится система английских пословиц, которая подбиралась автором в качестве иллюстраций основных этапов решения задач. Например, «Кто плохо понимает, тот плохо отвечает» - аналога этому нет в русском языке, но она очень точно формулирует классическое педагогическое высказывание «Прежде чем начинать решение задачи - пойми ее условия». Прочие пословицы, например, «Мудрый меняет свое решение, дурак - никогда», «Усердие - мать удачи», «Дуб валится с одного удара», «Где есть желание, найдется путь!» и им подобные содержат лишь общие рекомендации о направлении действий. Они побуждают к поиску личной заинтересованности в процессе/результате, проявлению настойчивости, продумыванию текущей ситуации с самых разных сторон.

Наиболее интересно рассмотрение правил поведения человека в обществе: в семье, коллективе, на производстве. Анализ известной книги Д. Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» (27:84-93) ясно показывает, что почти все «правила Карнеги» являются эвристическими рекомендациями. Их смысл можно сформулировать как свод наставлений о том, какие правила следует использовать для достижения кратчайшего пути к завоеванию положения в обществе или достижения вершины карьеры, большого количества денег или любви окружающих. Чтобы наглядно доказать эвристичность и полезность этих рекомендаций, стоит привести их итоговую систему, которая называется «Девять способов изменить мнение людей, не вызывая при этом обиды или негодования (поведение руководителя на производстве):

- Беседу стоит начинать с искреннего восхищения и похвалы.

- Не стоит прямо говорить человеку о допущенных им ошибках.

- Перед критикой другого сначала указать на свои ошибки.

- Вместо раздачи приказаний нужно задавать вопросы.

- Всегда стоит давать возможность сохранить свою репутацию другому.

- Нужно хвалить других даже за малейшие достижения, при этом это нужно делать искренно и не скупясь на похвалы.

- Человеку нужно создать хорошую репутацию, которую он мог бы оправдать.

- Нужно прибегать к поощрениям, стараясь показать оппоненту, что ту ошибку, которую он совершил, легко исправить или то, что от него требуется легко осуществимо.

- Нужно поступать так, чтобы человек был счастлив выполнить предложенное.

Эвристические методы обучения или методы педагогической эвристики - это различные приемы /способы, которые использует педагог в процессе обучения умению находить творческие нестандартные решения как простых, так и нетривиальных задач.

Но чем же можно объяснить тот факт, что методы эвристики не дают возможности использовать точные правила, которые могут напрямую привести к решению задачи. Частично на это можно ответить на примере модели семантических сетей. Например, творческое решение задачи можно представить в виде перехода от одного узла знаний к другому. При этом переход, который проводится в трехмерной среде, служащей имитацией мозга или при помощи связи, которая имеет малый приоритет/редко используется, либо посредством построения новой связи. Тогда в пределах самой модели становится очевидным то, что является точной рекомендацией равнозначной решению. В обратном случае рекомендация способна только указывать направление решения, что делает ее эвристической.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Современная педагогика становится все более гибкой и позволяет родителям и учителям использовать огромное количество разнообразных методик обучения. Выбрать можно любую - лишь бы она была эффективна и не вредила ребенку. Одна из популярных инновационных методик обучения - это эвристическое обучение .

В переводе с греческого heurisko – «открываю», «отыскиваю», «нахожу». Речь идет о нахождении знаний, ответов на поставленные вопросы. Истоки эвристического обучения следует искать в Древней Греции, в методе античного философа Сократа . Он называл используемый им метод обучения майевтикой , что буквально переводится с греческого как повивальное искусство. Сократ задавал своим ученикам вопросы, побуждал их к рассуждению; так в беседе рождалось знание.

Современное эвристическое обучение основано как раз на сократовской майевтике. Его цель - помочь ученику сконструировать собственный смысл, цели и содержание образования, процесс его организации, диагностики и осознания. Если говорить более простыми словами, эвристическое обучение состоит в непрерывном открытии нового .

Несмотря на солидный возраст метода, понятие эвристического обучения в педагогике стало использоваться относительно недавно. Отсюда - отсутствие единой трактовки: эвристическое обучение может подразумевать собой форму обучения (к примеру, эвристическая беседа), метод обучения (скажем, мозговой штурм) или технологию творческого развития учеников .

сочетает в себе творческую и познавательную деятельность . Учитель не дает ученику готовые знания; он предоставляет ему объект, знаниями о котором должен овладеть ученик. Объектом может выступать историческое событие, природное явление, литературное произведения, материал для конструирования и т.п. На его основе ребенок создает продукт деятельности - гипотезу, текст, схему, изделие. Результат творческой деятельности ребенка может быть абсолютно непредсказуемым, он зависит от личности ученика. Лишь после этого ученик с помощью учителя сопоставляет результат с известными достижениями в этой области (культурно-историческими аналогами), переосмысливает его.Конечная цель эвристического обучения - не получение конкретных знаний, а творческая самореализация ученика . Соответственно, оценивается не усвоение ребенком определенных знаний по конкретному предмету, а его творческие достижения в этой сфере.

Эвристическое обучение базируется на определенных принципах . Среди них:

- личностное целеполагание ученика;

- выбор индивидуальной образовательной траектории;

- метапредметные основы содержание образования;

- продуктивность обучения;

- первичность образовательной продукции учащегося;

- ситуативность обучения;

- образовательная рефлексия.

Часто родители и даже учителя путают эвристическое обучение с проблемным . Но между этими методами есть различия. У познавательной задачи-проблемы, которую учитель ставит перед ребенком в проблемном обучении, есть конкретное решение или хотя бы направление решения. А открытое задание в эвристическом обучении не имеет правильного решения, и результат никогда не известен заранее ни ученику, ни учителю.

Задача проблемного обучения - передача опыта учителя ученику нестандартным способом (путем постановки познавательной проблемы). А эвристическое обучение подразумевает создание учеником личного опыта. При этом проблемное обучение часто выступает подготовительным этапом для эвристического : прежде чем создавать собственный продукт, ребенок должен усвоить способы его создания. В этом ему и помогает решение познавательных проблем.

Эвристическое обучение можно использовать при обучении практически любому школьному предмету, главное - придумать хорошее открытое задание . К примеру, на уроке физики можно предложить ученику сконструировать прибор (хотя бы на бумаге), на уроке обществознания - придумать общество будущего, на уроке физкультуры - составить свой комплекс упражнений для развития определенной группы мышц.

Конечно, эвристическое обучение не может полностью заменить традиционное, но использовать его как дополнение к традиционным методам для развития творческих способностей ребенка можно и нужно. Ребенку всегда приятно чувствовать себя полноправным участником процесса обучения , когда в него не пытаются «впихнуть» знания насильно, а дают ему получить их самостоятельно, пусть даже методом проб и ошибок. В конце концов, многие великие открытия были сделаны совершенно случайно!

Обзор материала

Эвристические методы обучения (А.В.Хуторской)

Основание классификации методов

Для удобства сгруппируем эвристические методы обучения. Для этого воспользуемся следующим основанием. Познавая реальную действительность, ученик выполняет такие виды деятельности:

1) познание (освоение) объектов окружающего мира и имеющихся знаний о нём;

2) создание учеником личностного продукта образования как эквивалента собственного образовательного приращения;

3) самоорганизация предыдущих видов деятельности - познания и созидания.

При выполнении этих видов деятельности проявляются соответствующие им качества личности:

1) когнитивные (познавательные) качества - умение чувствовать окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание вопроса и др.;

2) креативные (творческие) качества - вдохновленность, фантазия, гибкость ума, чуткость к противоречиям; раскованность мыслей и чувств, движений; прогностичность; наличие своего мнения и др.;

3) методологические (оргдеятельностные) качества - способность осознания целей учебной деятельности и умение их пояснить; умение поставить цель и организовать её достижение; способность к нормотворчеству; рефлексивное мышление; коммуникативные качества и др.

Аналогично личностным качествам и соответствующим видам деятельности методы обучения мы тоже сгруппируем в три блока: когнитивные, креативные и организационные.

1) Когнитивные методы обучения:

Метод эмпатии (вживания) означает "вчувствование" человека в состояние другого объекта. Опираясь на древнейшую идею соответствия макро- и микрокосма, познание человеком окружающего мира есть общение подобного с подобным. Миссия человека здесь – вселение в свой дом, во Вселенную. Метод эмпатии вполне применим для "вселения" учеников в изучаемые объекты окружающего мира. Посредством чувственно-образных и мысленных представлений ученик пытается "переселиться" в изучаемый объект, почувствовать и познать его изнутри.

Метод смыслового видения. Это продолжение и углубление предыдущего метода. Одновременная концентрация учеников на образовательном объекте своего зрения и "пытливо настроенного" разума позволяет им понять (увидеть) первопричину объекта, заключённую в нём идею, первосмысл, то есть внутреннюю сущность объекта. Так же, как и в методе эмпатии, здесь требуется создание у ученика определённого настроя, состоящего из активной чувственно-мысленной познавательной деятельности. Учитель может предложить ученикам следующие вопросы для смыслового "вопрошания": Какова причина этого объекта, его происхождения? Как он устроен, что происходит у него внутри? Почему он такой, а не другой? Упражнения по целенаправленному применению данного метода приводят к развитию у учащихся таких качеств, как интуиция, озарение, инсайт.

Метод символического видения. Символ, как глубинный образ реальности, содержащий в себе её смысл, может выступать средством наблюдения и познания этой реальности. Метод символического видения заключается в отыскании или построении учеником связей между объектом и его символом. После выяснения характера отношений символа и его объекта (например, свет - символ добра, спираль - символ бесконечности, голубь - символ мира, блин - символ Масленицы) учитель предлагает ученикам наблюдать какой-либо объект с целью увидеть и изобразить его символ в графической, знаковой, словесной или иной форме. Важное место занимает объяснение и толкование детьми созданных "символов".

Метод сравнения применяется для сравнения версий разных учеников, их версий с культурно-историческими аналогами, которые формулировали великие ученые, философы, богословы, при сравнении различных аналогов между собой. Для обучения данному методу ученикам предлагаются вопросы: Что значит сравнить? Всегда ли и все можно сравнивать? Укажите, что, на ваш взгляд, не подлежит сравнению, и попытайтесь всё же сравнить несравнимое.

Метод образного видения – эмоционально-образное исследование объекта. Предлагается, например, глядя на число, фигуру, слово, знак или реальный объект, нарисовать увиденные в них образы, описать, на что они похожи. Образовательный продукт как результат наблюдения учеников выражается в словесной или графической образной форме, то есть ученики проговаривают, записывают или рисуют результаты своего исследования.

Метод эвристического наблюдения. Наблюдение как целенаправленное личностное восприятие учеником различных объектов является подготовительным этапом в формировании его теоретических знаний. Наблюдение есть источник знаний ученика, способ их добывания из реальности бытия, то есть его можно отнести к эвристическим методам обучения.

Ученики, осуществляющие наблюдение, получают собственный результат, включающий: а) информационный результат наблюдения; б) применённый способ наблюдения; в) комплекс личных действий и ощущений, сопровождавших наблюдение. Степень творчества ученика в ходе его наблюдения определяется новизной полученных результатов по сравнению с уже имеющимися у него ранее.

Одновременно с получением заданной учителем информации многие ученики во время наблюдения видят и другие особенности наблюдаемого объекта, то есть добывают новую информацию и конструируют новые знания. Этот процесс носит либо спонтанный характер, если учитель не организует его, либо целенаправленный - в случае применения педагогом специальной методики обучения наблюдению. Цель данного метода - научить детей добывать и конструировать знания с помощью наблюдений.

Метод фактов. Осознанное владение учащимися физическими органами чувств требует последовательного развития в дальнейшей познавательной деятельности. Прежде всего, это относится к такому этапу познания, как поиск фактов, отличие их от нефактов. Опыт показывает, что ученикам непросто отличить то, что они видят, слышат, чувствуют, от того, что они думают. Необходимость естественного восприятия образовательных объектов с помощью физических органов чувств требует применения данного метода обучения, пересмотра и изменения привычного содержания образования.

Метод исследования. Выбирается объект исследования - природный, культурный, научный, словесный, знаковый или иной: лист дерева, камень, падение капли воды, элемент одежды, стихотворение, поговорка, приметы, буква, цифра, звук, уравнение, геометрическая фигура, обряд. Ученикам предлагается самостоятельно исследовать заданный объект по следующему плану: цели исследования - план работы - факты об объекте - опыты, рисунки опытов, новые факты - возникшие вопросы и проблемы - версии ответов, гипотезы - рефлексивные суждения, осознанные способы деятельности и результаты - выводы. Подобная алгоритмизация деятельности учащихся нисколько не умаляет их творчества. Наоборот, выполнив последовательно все перечисленные шаги, практически любой ученик неизбежно получает свой собственный образовательный результат. Учитель помогает детям увеличивать объём и качество такого результата. Достигается это путём систематического повторения алгоритмических этапов исследования.

Метод конструирования понятий. Формирование у учеников изучаемых понятий начинается с актуализации уже имеющихся у них представлений. Например, младшим школьникам уже известны термины "число", "слово", "небо", "зима ", "движение"; старшим ученикам – "алгоритм", "величина”, " молекула" и др. Сопоставляя и обсуждая детские представления о понятии, учитель помогает достроить их до некоторых культурных форм (не обязательно до тех, которые есть в учебниках!). Результатом такой работы выступает коллективный творческий продукт - совместно сформулированное определение понятия, которое записывается на доске. Одновременно учитель предлагает детям познакомиться с другими формулировками понятия, которые приведены, например, авторами разных учебников или других книг. Различные формулировки остаются в тетрадях учеников как условие их личностного самоопределения в отношении изучаемого понятия.

Метод конструирования правил. Изучаемые в общеобразовательных курсах правила могут быть созданы, "открыты" учениками. Например, из предложенного учителем текста ученики выявляют орфограммы, лежащие в их основе правила, и создают затем на данные правила свои тексты. Исследование проводится по указанному учителем алгоритму, который зависит от вида текста и поставленной задачи. Например, для изучения на уроках литературы былины, алгоритм деятельности имеет следующий вид: а) сформулировать особенности стиля былины; б) обнаружить орфограмму, правило, лежащее в основе текста; в) сформулировать языковые особенности былины.

Метод гипотез. Учащимся предлагается задание - сконструировать версии ответов на поставленный учителем вопрос или проблему. Первоначальной задачей является выбор оснований для конструирования версий. Ученики предлагают исходные позиции или точки зрения на проблему, усваивают разнонаучный, разноплановый подход к конструированию гипотез. Затем учатся наиболее полно и чётко формулировать варианты своих ответов на вопрос, опираясь на логику и интуицию.

Метод гипотез развивается при решении прогностических задач типа "что будет, если …". Метод путешествия в будущее эффективен в любой образовательной области как способ развития навыков предвидения, прогнозирования, гипотетичности.

Метод прогнозирования отличается от метода гипотез тем, что применяется к реальному или планируемому процессу. Например, ученикам предлагается исследовать динамику изменений помещённого во влажную среду семени гороха. Дети делают наблюдения, выполняют зарисовки. Учитель предлагает ученикам задание: нарисовать росток таким, каким тот станет через 3 дня, через неделю и т.д. Ученики, опираясь на прежние наблюдения, обнаруженные закономерности и на собственные прогностические способности, выполняют рисунок. Спустя заданное время прогноз сравнивается с реальностью, проводится обсуждение результатов, делаются выводы.

Метод ошибок. Данный метод предполагает изменение устоявшегося негативного отношения к ошибкам, замену его на конструктивное использование ошибок (и псевдоошибок) для углубления образовательных процессов. Ошибка рассматривается как источник противоречий, феноменов, исключений из правил, новых знаний, которые рождаются на противопоставлении общепринятым. Внимание к ошибке может быть не только с целью её исправления, но и для выяснения её причин, способов её получения. Отыскание взаимосвязей ошибки с "правильностью" стимулирует эвристическую деятельность учеников, приводит их к пониманию относительности и вариативности любых знаний.

Метод конструирования теорий. Ученикам предлагается выполнить теоретическое обобщение проделанной ими работы следующими способами: 1) обнаруженные учениками факты классифицируются по заданным учителем основаниям, например: факты о строении объекта, факты о его функциях, факты о процессах, факты о взаимосвязях; 2) выясняются типы позиций наблюдателей, например, хронологическая позиция (последовательная фиксация и описание событий), математическая (исследуются количественные характеристики объекта, его формы и пропорции), образная (находятся выразительные словесные характеристики объекта, его символические черты); 3) формулируются вопросы и проблемы, относящиеся к наиболее примечательным фактам, например: Влияет ли цвет воска на цвет пламени свечи? Куда исчезает сгоревшая часть фитиля? Почему нельзя взять пламя в руки?

Дальнейшие занятия обеспечивают развитие образовательного процесса в следующей последовательности теоретических обобщений: факты - вопросы о них - гипотезы ответов - построение теоретической модели - следствия модели - доказательства модели (гипотезы) - применение модели - сопоставление модели с культурными аналогами. Способы конструирования учениками теоретической модели устанавливаются педагогом в зависимости от изучаемой образовательной области или темы.

2) Креативные методы обучения:

Метод придумывания – это способ создания неизвестного ученикам ранее продукта в результате их определённых умственных действий. Метод реализуется при помощи следующих приёмов: а) замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания нового объекта; б) отыскание свойств объекта в иной среде; в) изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств нового, изменённого объекта.

Метод "Если бы...". Ученикам предлагается составить описание или нарисовать картину о том, что произойдёт, если в мире что-либо изменится, например: увеличится в 10 раз сила гравитации; исчезнут окончания в словах или сами слова; все объёмные геометрические фигуры превратятся в плоские; хищники станут травоядными; все люди переселятся на Луну и т.д. Выполнение учениками подобных заданий не только развивает их способность воображения, но и позволяет лучше понять устройство реального мира, взаимосвязь всего со всем в нём, фундаментальные основы различных наук.

Метод образной картины воссоздаёт такое состояние ученика, когда восприятие и понимание изучаемого объекта бы сливаются, происходит его целостное, нерасчлененное видение. В результате у ученика возникает образная картина цветка, дерева, облака, Земли или всего Космоса. Поскольку человеку очень важно уметь создавать и передавать целостный образ познаваемого объекта, ученикам предлагается изобразить, например, свою картину природы или всего мира, т. е. выразить с помощью рисунков, символов, ключевых терминов фундаментальные основы природы, связи между ними. Каждый ученик во время такой работы не только мыслит различными масштабами, соотносит свои знания из разных областей науки, но и чувствует, ощущает смысл изображаемой реальности. Предлагая такое задание 2-3 раза в год, можно оценить изменения в картинах мира учащихся, внести необходимые коррективы в процесс обучения.

Метод случайных ассоциаций. Метод применяется для генерации новых идей, связанных с изменением объекта, с улучшением его свойств, решением проблем. Суть метода состоит в опоре на случайные ассоциации, возникающие по отношению к названию объекта, его функциям. Например, со словом "гвоздь" могут быть связаны следующие рождающиеся ассоциации; "молоток", "удар", "боксёр", "чемпион", "фруктовый сок", "моторное масло", "уменьшение трения", "смазывание гвоздя перед забиванием".

Метод гиперболизации. Увеличивается или уменьшается объект познания, его отдельные части или качества: придумывается самое длинное слово, самое малое число; изображаются инопланетяне с большими головами или малыми ногами; приготавливается самый сладкий чай или очень солёный огурец. Стартовый эффект подобным воображениям могут придать "Рекорды Гиннесса", находящиеся на грани выхода из реальности в фантазию.

Метод агглютинации. Ученикам предлагается соединить несоединимые в реальности качества, свойства, части объектов и изобразить, например: горячий снег, вершину пропасти, объём пустоты, сладкую соль, чёрный свет, силу слабости, бегающее дерево, летающего медведя, мяукающую собаку.

"Мозговой штурм" (А.Ф.Осборн). Основная задача метода - сбор как можно большего числа идей в результате освобождения участников обсуждения от инерции мышления и стереотипов. Начинается штурм с разминки – быстрого поиска ответов на вопросы тренировочного характера. Затем еще раз уточняется поставленная задача, напоминаются правила обсуждения, и – старт.

Каждый может высказать свои идеи, дополнять и уточнять. К группам прикрепляется эксперт, задача которого – фиксировать на бумаге выдвигаемые идеи. «Штурм» длится 10 – 15 минут. Для «штурма» предлагаются вопросы, требующие нетрадиционного решения. На пример: Как определить длину медной про волоки, намотанной на катушку, не разматывая её? Каким образом определить без компаса, есть ли у незнакомой планеты, магнитное поле или нет. Не прибегая к дополнительному освещению, предложите способ видения предметов под водой.

Работа ведётся в следующих группах: генерации идей, анализа проблемной ситуации и оценки идей, генерации контр-идей. Генерация идей происходит в группах по определённым правилам. На этапе генерации идей любая критика запрещена. Всячески поощряются реплики, шутки, непринуждённая обстановка. Затем, полученные в группах идеи систематизируются, объединяются по общим принципам и подходам. Далее рассматриваются всевозможные препятствия к реализации отобранных идей. Оцениваются сделанные критические замечания. Окончательно отбираются только те идеи, которые не были отвергнуты критическими замечаниями и контридеями.

Метод синектики (Дж.Гордон) базируется на методе мозгового штурма, различного вида аналогий (словесной, образной, личной), инверсии, ассоциаций и др. Вначале обсуждаются общие признаки проблемы, выдвигаются и отсеиваются первые решения, генерируются и развиваются аналогии, использование аналогий для понимания проблемы, выбираются альтернативы, ищутся новые аналогии, возвращаются к проблеме. В синектике широко используются аналогии - прямые, субъективные, символические, фантастические.

Метод морфологического ящика или метод многомерных матриц (Ф.Цвики). Нахождение новых, неожиданных и оригинальных идей путём составления различных комбинаций известных и неизвестных элементов. Анализ признаков и связей, получаемых из различных комбинаций элементов (устройств, процессов, идей), применяется как для выявления проблем, так и для поиска новых идей.

Метод инверсии или метод обращений. Когда стереотипные приёмы оказываются бесплодными, применяется принципиально противоположная альтернатива решения. Например, прочность изделия пытаются увеличить через увеличение его массы, а эффективным оказывается обратное решение - изготовление полого изделия. Или, объект исследуется с внешней стороны, а решение проблемы происходит при рассмотрении его изнутри. К.Э.Циолковский "придумал пушку, но пушку летающую, с тонкими стенками и пускающую вместо ядер газы...".

Метод разнонаучного видения. Изучение объекта с позиций разных наук и социальных практик позволяет найти новые грани проблемы и способы ее решения. Например, организуется одновременная работа с разными способами исследования одного и того же объекта, для этого применяются методы разных наук – естественнонаучные, гуманитарные, социологические. Разнонаучные способы деятельности и полученные результаты создают объемное пространство, внутри которого обнаруживается много нового. Задания, с помощью которых реализуется данный метод: "Выясните, что есть общего в цвете и музыке (в числах и геометрических фигурах)"; "Опишите один и тот же цветок глазами естествоиспытателя, филолога, экономиста, дизайнера, воспитательницы детского сада, туриста и т.д.".

3) Организационные методы обучения:

Методы организации учения:

Методы ученического целеполагания: выбор учениками целей из предложенного учителем набора; классификация составленных детьми целей с последующей детализацией; обсуждение ученических целей на реалистичность их достижимость; конструирование учениками целей с помощью заданных алгоритмов; составление учениками собственных таксономий образовательных целей и задач; формулирование целей на основе результатов рефлексии; соотношение индивидуальных и коллективных целей, целей ученика, учителя, школы; разработка ценностных норм и положений в школе.

Методы ученического планирования. Школьникам предлагается спланировать свою образовательную деятельность на определённый период – урок, день, неделю, или на тему, раздел, творческую работу. План может быть устный или письменный, простой или сложный, главное, чтобы он обозначал основные этапы и виды деятельности ученика по реализации его цели. В ходе работы план может меняться, дополняться или заменяться; ученик фиксирует изменения, выясняет их причины, а в конце работы осуществляет рефлексию планирования.

Методы создания образовательных программ учеников. Создание индивидуальных образовательных программ требует от учеников владения комплексом методов: смысловым видением предмета своих занятий; установлением главных целей и направлений деятельности; отбором изучаемых вопросов и тем, методом самоопределения в их многообразии; методом планирования; методом определения условий для достижения своих целей; методом адекватной самооценки и рефлексии.

Методы нормотворчества. Разработка учениками норм индивидуальной и коллективной деятельности – эвристический процесс, который требует применения методологических методов: рефлексии деятельности, определения её элементов, установление субъектов деятельности и их функциональных прав, задание организационных и тематических рамок, формулирование правил и законов.

Примеры заданий, развивающих методологические, педагогические, рефлексивные способности в процессе нормотворчества: Составить инструкции: “Как произнести слово”, “Как изучать слово”, “Как решать задачу”, “Как наблюдать явление”, “Как слушать музыку” и др.

Методы самоорганизации обучения: работа с учебником, первоисточниками, приборами, реальными объектами; решение задач, выполнение упражнений; изготовление моделей, поделок; творческие исследования и др. Становятся значимыми также методы самоорганизации учащихся по осуществлению индивидуальных образовательных программ: методы разработки программ, их координации с другими программами (учителя, учеников), коррекции программ, методов оценки результатов и др.

Методы взаимообучения. Учащиеся в парах, группах или в коллективных занятиях с целым классом выполняют функции учителя, применяя доступный им набор педагогических методов.

Метод рецензий. Умение критически взглянуть на образовательный продукт товарища, его устный ответ, на материал учебника, просмотренный видеофильм, проанализировать их содержание, выделить главные моменты - необходимые условия самоопределения учащихся. Введению метода рецензий в обучение предшествует подготовительная работа. Первые рецензии составляются с помощью специальных опорных схем. Оценки и суждения учеников поощряются, закрепляется положительное отношение к рецензиям. Рецензии учащихся оцениваются наравне с другими продуктами их творческой деятельности. Анализ ученических рецензий позволяет установить обратную связь с учениками, осуществить диагностику их знаний, скорректировать дальнейшее обучение.

Методы контроля. Личностно-ориентированное обучение меняет критерии оценки образовательной деятельности. В традиционном обучении образовательный продукт ученика оценивается по степени его приближения к заданному образцу, то есть чем более точно и полно воспроизводит ученик заданное содержание, тем выше оценка его образовательной деятельности. В личностно-ориентированном обучении образовательный продукт ученика оценивается по степени отличия от заданного, то есть чем большего научно- и культурно-значимого отличия от известного продукта удаётся добиться ученику, тем выше оценка продуктивности его образования.

Методы рефлексии. Образовательным результатом обучения является только тот, который осознан учеником. Если же ученик не понимает, что он делал и чему научился, не может вразумительно сформулировать способы своей деятельности, возникающие проблемы, пути их решения и полученные результаты, то его образовательный результат находится в скрытом, неявном виде, что не позволяет использовать его в целях дальнейшего образования.

Организация осознания учениками собственной деятельности имеет два основных вида: 1) текущая рефлексия, осуществляемая по ходу учебного процесса; 2) итоговая рефлексия, завершающая логически или тематически замкнутый период деятельности.

Текущая рефлексия предполагает организацию мыслительной деятельности учеников по типу челнока: после выполнения цикла предметной деятельности (математической, исторической, языковой и др.) происходит: а) остановка предметной деятельности; б) активизация рефлексивной деятельности, то есть возврат внимания детей к основным элементам осуществлённой предметной деятельности: её направлениям, видам, этапам, проблемам, противоречиям, результатам, использованным способам деятельности.

Рефлексивная деятельность структурирует предметную деятельность. Цель рефлексивного метода – выявить методологический каркас осуществлённой предметной деятельности и на его основе продолжить предметную деятельность. Результатом применения рефлексивного метода может стать сконструированное понятие, сформулированное противоречие, найденная функциональная связь или закономерность, теоретическая конструкция по изучаемому предмету и т.п. Рефлексивная деятельность вплетается в ткань предметных действий, осуществляя функцию несущей методологической конструкции всего образовательного процесса.

Итоговая рефлексия отличается от текущей увеличенным объёмом рефлексируемого периода, а также большей степенью заданности и определённости со стороны учителя. Формы, методы и содержание итоговой рефлексии входят в образовательную программу учителя. В конце урока, дня, недели, четверти, учебного года ученикам предлагается специальное занятие, на котором они осуществляют рефлексию своей деятельности, отвечая на вопросы: Каково моё самое большое дело за учебный год? В чем я изменился за год? Каков мой самый большой успех? Почему и как я его достиг? Какова моя самая большая трудность? Как я её преодолевал или буду преодолевать? Что у меня раньше не получалось, а теперь получается? Каковы изменения в моих знаниях? Что я понял о своём незнании? Чему я научился по математике, словесности и т.п.? Что я научился делать? Какие новые виды и способы деятельности я применял и усвоил? Каковы основные этапы моего образования в этом учебном году, в чём их специфика?

Методы самооценки. Самооценка ученика вытекает из итоговой рефлексии и завершает образовательный цикл. Самооценка носит качественный и количественный характер: качественные параметры формулируются на основе ученической образовательной программы или задаются учителем; количественные - отражают полноту достижения учеником целей. Качественная и количественная самооценки деятельности ученика – его образовательный продукт, который сопоставляется с культурно-историческими аналогами в виде оценок учителя, одноклассников, независимых экспертов.

Скачать материалСущность эвристического обучения

Принципы эвристического обучения

Проблемное и эвристическое обучение: общее и различное

Использование технологии эвристического обучения в современной школе

Современная педагогика становится все более гибкой и позволяет родителям и учителям использовать огромное количество разнообразных методик обучения. Выбрать можно любую - лишь бы она была эффективна и не вредила ребенку. Одна из популярных инновационных методик обучения - это эвристическое обучение .

В переводе с греческого heurisko – «открываю», «отыскиваю», «нахожу». Речь идет о нахождении знаний, ответов на поставленные вопросы. Истоки эвристического обучения следует искать в Древней Греции, в методе античного философа Сократа . Он называл используемый им метод обучения майевтикой , что буквально переводится с греческого как повивальное искусство. Сократ задавал своим ученикам вопросы, побуждал их к рассуждению; так в беседе рождалось знание.

Современное эвристическое обучение основано как раз на сократовской майевтике.

Эвристическое обучение – это обучение, ставящее целью конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его организации, диагностики и осознания (А.В.Хуторской).

Эвристическое обучение для ученика – непрерывное открытие нового.

Цель эвристического обучения:

не передача ученикам опыта прошлого, а создание ими личного опыта и продукции, ориентированной на конструирование будущего в сопоставлении с известными культурно- историческими аналогами.

помочь ученику сконструировать собственный смысл, цели и содержание образования, процесс его организации, диагностики и осознания.

Несмотря на солидный возраст метода, понятие эвристического обучения в педагогике стало использоваться относительно недавно. Отсюда - отсутствие единой трактовки: эвристическое обучение может подразумевать собойформу обучения (к примеру, эвристическая беседа), метод обучения (скажем, мозговой штурм) или технологию творческого развития учеников .

Эвристическое обучение сочетает в себе творческую и познавательную деятельность . Учитель не дает ученику готовые знания; он предоставляет ему объект, знаниями о котором должен овладеть ученик. Объектом может выступать историческое событие, природное явление, литературное произведения, материал для конструирования и т.п. На его основе ребенок создает продукт деятельности - гипотезу, текст, схему, изделие. Результат творческой деятельности ребенка может быть абсолютно непредсказуемым, он зависит от личности ученика. Лишь после этого ученик с помощью учителя сопоставляет результат с известными достижениями в этой области (культурно-историческими аналогами), переосмысливает его.

Конечная цель эвристического обучения - не получение конкретных знаний, а творческая самореализация ученика . Соответственно, оценивается не усвоение ребенком определенных знаний по конкретному предмету, а его творческие достижения в этой сфере.

Эвристическое обучение базируется на определенных принципах . Среди них:

личностное целеполагание ученика;

выбор индивидуальной образовательной траектории;

метапредметные основы содержание образования;

продуктивность обучения;

первичность образовательной продукции учащегося;

ситуативность обучения;

образовательная рефлексия.

Часто путают эвристическое обучение с проблемным . Но между этими методами есть различия. У познавательной задачи - проблема, которую учитель ставит перед ребенком в проблемном обучении, есть конкретное решение или хотя бы направление решения. А открытое задание в эвристическом обучении не имеет правильного решения, и результат никогда не известен заранее ни ученику, ни учителю.

Задача проблемного обучения - передача опыта учителя ученику нестандартным способом (путем постановки познавательной проблемы). А эвристическое обучение подразумевает создание учеником личного опыта. При этом проблемное обучение часто выступает подготовительным этапом для эвристического : прежде чем создавать собственный продукт, ребенок должен усвоить способы его создания. В этом ему и помогает решение познавательных проблем.

Эвристическое обучение можно использовать при обучении практически любому школьному предмету, главное - придумать хорошее открытое задание . К примеру, на уроке физики можно предложить ученику сконструировать прибор (хотя бы на бумаге), на уроке обществознания - придумать общество будущего, на уроке физкультуры - составить свой комплекс упражнений для развития определенной группы мышц.

Конечно, эвристическое обучение не может полностью заменить традиционное, но использовать его как дополнение к традиционным методам для развития творческих способностей ребенка можно и нужно. Ребенку всегда приятно чувствовать себя полноправным участником процесса обучения , когда в него не пытаются «впихнуть» знания насильно, а дают ему получить их самостоятельно, пусть даже методом проб и ошибок. В конце концов, многие великие открытия были сделаны совершенно случайно!