5.06. Закон минимума Либиха

В 1840 году немецкий агрохимик Юстус Либих, который изучал минеральное питание растений, сформулировал так называемый закон минимума . Исходная формулировка этого закона скорее афористична, чем понятна: «урожай управляется фактором, находящимся в минимуме». В то же время выражаемая этим законом мысль вполне соответствует здравому смыслу. Поясним ее на конкретном примере.

Некоему растению для развития необходимо 400 единиц N (азота), 60 единиц P (фосфора), 50 - K (калия) и 0,1 - B (бора). В «распоряжении» растения, в почве, в которой оно развивается, есть 100 ед. N, 30 ед. P, 30 ед. K и 0,08 ед. B (рис. 5.6.1). Итак, растение сталкивается с недостатком всех рассмотренных элементов питания. Недостаток какого ресурса скажется на растении в наибольшей степени?

Рис. 5.6.1. Обеспеченность каким ресурсом сильнее всего влияет на это растение?

Предположение, что сильнее всего будет влиять бор, поскольку его абсолютное количество минимально, ошибочно. Для организма важно не абсолютное значение количества ресурса, а относительное - его доля от потребности. Вы можете убедиться, что потребности растения в азоте удовлетворены на 25%, в фосфоре на 50%, в калии на 60% и в боре - на 80%. Итак, острее всего растение ощутит недостаток азота. А какой элемент питания станет самым важным для растения, если в почву добавить 200 единиц азота? Естественно, фосфор!

Обратите внимание, что растение будет по-разному реагировать на изменение доступности важных для него ресурсов. В приведенном примере (в начальных условиях) даже небольшое изменение доступности азота вызовет сильную реакцию растения. Напротив, изменение концентрации калия или бора окажет весьма слабое влияние на страдающий от недостатка азота организм. Мы можем убедиться, что предел развития организма определяет наиболее недостающий ресурс.

Фактор, небольшие изменения которого оказывают наибольшие воздействия на рассматриваемые организмы и который в силу этого определяет предел их развитию или распространению, называется лимитирующим (ограничивающим).

Рассмотрев этот пример, можно выразить закон минимума Либиха более понятным образом. Далее приведены две формулировки: относительно краткая и более развернутая.

Лимитирующим является тот ресурс, которого более всего недостает .

На рост и развитие организма наибольшее влияние оказывает тот ресурс, доля обеспеченности которым минимальна .

Как вы понимаете, определение того, какой именно из факторов является лимитирующим, чрезвычайно важно. Чтобы повлиять на организм, необходимо обеспечивать его именно лимитирующим ресурсом, а не каким-либо другим.

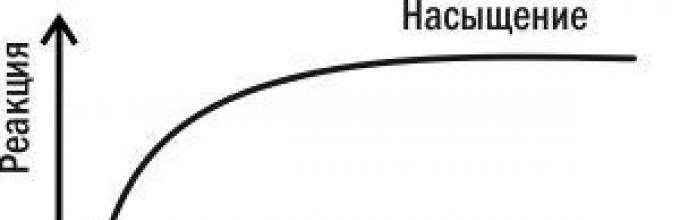

На рис. 5.6.2 показана типичная форма зависимости реакции организма (например, его роста, биомассы, урожая и т.п.) на обеспеченность ресурсом. В левой части графика ресурс может быть лимитирующим. Небольшие изменения его доступности оказывают сильное влияние на организм. В правой части данного графика ресурса уже достаточно, и наступает насыщение.

Рис. 5.6.2. Реакция организма на обеспеченность ресурсом. Кривая не может быть продолжена вправо, так как там рассматриваемый фактор перестает действовать как ресурс, и становится условием

Существуют ситуации, когда закон минимума «не работает». Это касается случаев возможной взаимозаменяемости некоторых ресурсов (для растений соли аммония и нитраты в большой степени взаимозаменяемы; насекомоядные растения и вовсе могут получать азот из «поедаемых» животных), а также в условиях изменяющейся среды. Так, в ручье, даже при условии недостатка одного из биогенов, водное растение может обеспечить свои потребности в нем (вода, из которой извлечен какой-то элемент питания, утекает, вместо нее притекает другая; обеспеченность данным элементом теряет важнейшее свойство ресурса - исчерпываемость).

Лимитирующие факторы. Закон минимума (Закон Ю. Либиха), определение лимитирующего экологического фактора

Лимитирующий фактор - фактор среды, выходящий за пределы выносливости организма. Лимитирующий фактор ограничивает любое проявление жизнедеятельности организма. С помощью лимитирующих факторов регулируется состояние организмов и экосистем.

Закон минимума Ю.Либиха - в экологии - концепция, согласно которой существование и выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей.

Согласно закону минимума жизненные возможности организмов лимитируют те экологические факторы, количество и качество которых близки к необходимому организму или экосистеме минимуму.

Определение понятия «экологические факторы»

Общие положения

Среда - это все, что окружает организм, т.е. это та часть природы, с которой организм находится в прямых или косвенных взаимодействиях.

Под средой мы понимаем комплекс окружающих условий, влияющих на жизнедеятельность организмов. Комплекс условий складывается из разнообразных элементов - факторов среды. Не все из них с одинаковой силой влияют на организмы. Так, сильный ветер зимой неблагоприятен для крупных, обитающих открыто животных, но он не действует на более мелких, которые укрываются под снегом или в норах, либо живут в земле. Те факторы, которые оказывают какое-либо действие на организмы и вызывают у них приспособительные реакции, называются экологическими факторами.

Влияние экологических факторов сказывается на всех процессах жизнедеятельности организмов и, прежде всего, на их обмене вещества. Приспособления организмов к среде носят название адаптаций. Способность к адаптации - одно из основных свойств жизни вообще, так как обеспечивает самую возможность ее существования, возможность организмов выжить и размножаться.

Классификация экологических факторов

Экологические факторы имеют разную природу и специфику действия. По своему характеру они подразделены на две крупные группы: абиотические и биотические. Если мы будем подразделять факторы по причинам их возникновения, то они могут быть подразделены на природные (естественные) и антропогенные. Антропогенные факторы могут также быть абиотическими и биотическими.

Абиотические факторы (или физико-химические факторы) - температура, свет, рН среды, соленость, радиоактивное излучение, давление, влажность воздуха, ветер, течения. Это все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы.

Биотические факторы - это формы воздействия живых существ друг на друга. Окружающий органический мир - составная часть среды каждого живого существа. Взаимные связи организмов - основа существования популяций и биоценозов.

Антропогенные факторы - это формы действия человека, которые приводят к изменению природы как среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни.

Действие экологических факторов может приводить:

- - к устранению видов с биотопов (смена биотопа, территории, сдвиг ареала популяции; пример: миграции птиц);

- - к изменению плодовитости (плотности популяций, репродукционные пики) и смертности (смерть при быстрых и резких изменениях условий окружающей среды);

- - к фенотипической изменчивости и адаптации: модификационная изменчивость - адаптивные модификации, зимняя и летняя спячка, фотопериодические реакции и т.п.

Лимитирующие факторы. "Закон минимума" Либиха

Понятно, что потребности у разных видов в каждых конкретных условиях разные. Однако, наряду с этим, есть минимум факторов, которые необходимы для существования живого организма. При так называемом стационарном состоянии (состояние системы более или менее стабилен и не является переходным) лимитирующим будет вещество, количество которой будет наиболее близка к необходимому минимуму. Впервые вопросом минимального количества необходимого вещества занимался Ю. Либих, который в 1840 г.., Еще задолго до появления самого термина «экология», на основе изучения минерального питания растений исследовал зависимость их роста от тех или иных химических элементов или веществ. На основе своих исследований Ю. Либих вывел так называемый закон минимума: рост растений зависит не столько от наличия всех веществ, сколько от минимального количества какого-либо вещества, отсутствие которой, в свою очередь, приводит к задержке роста. Компенсация недостатка одного элемента другим не проходит. Веществом, которое находится в минимальных количествах, регулируется урожай и определяются величина и устойчивость его во времени.

Со временем к этому закону вносили определенные дополнения, но они не меняли сути самого закона (температура, время и т.д.), а значительно усложняли применения установленной закономерности. Кроме того, со времени установления Ю. Либих этой закономерности учеными было отмечено, что она при применении на практике требует уточнения. Ю. Одум для применения закона минимума предлагает пользоваться вспомогательными принципами, которых, по его мнению, должно быть два.

Первый вспомогательный принцип - ограничивающий принцип: закон Либиха можно применять без уточнений только к условиям стационарного состояния, когда приток энергии и веществ регулируется утечкой, то есть система находится в состоянии равновесия.

Ю. Одум обращает внимание на то, что система характеризуется динамикой, и поэтому введение ограничивающего принципа ограничит погрешности, возникающие при длительных исследованиях экосистем.

Второй вспомогательный принцип касается взаимодействия факторов. Было отмечено, что в определенных условиях высокая концентрация или достаточность определенного вещества, или действие вторых, лимитирующего, фактора может изменять потребность в минимальном количестве вещества.

Примером может быть замена использования моллюсками кальция стронцием, или такая закономерность: растениям, которые растут на солнце, потребность в цинке меньше, поэтому цинк перестает быть лимитирующим элементом. Второй вспомогательный при

нципа, введен Ю. Одум, указывает на нецелесообразность анализа состояния системы на основе небольшого количества элементов. Он настаивает на необходимости комплексного анализа при любом экологическом исследовании.

Взаимодействие экологических факторов. "Закон толерантности" Шелфорда

Как показали исследования Либиха, развитие живого организма обусловлен не только недостаточностью того или иного фактора, но также и их избытком. Итак, каждый организм имеет свои пределы, которые колеблются между минимумом и максимумом, то есть оптимум, который обеспечивает существование организма. У каждого вида - свои пределы. Понятие о лимитирующий роль максимума и минимума и необходимость оптимальных условий для существования вида ввел В.Шелфорда (1913). Его принцип более известен как закон толерантности;

Естественным ограничивающим фактором существования организма может быть как минимальный, так и максимальный экологическое воздействие, диапазон между которыми определяет степень выносливости (толерантности) организма к этому фактору.

Ю. Одум (1975) вводит ряд дополнений в закон Шелфорда, касающихся неоднородности воздействия экологических факторов и реакции на них живых организмов:

Организмам присущ более широкий диапазон толерантности к другу фактора, так и узкий к другому;

Организмы с большим диапазоном толерантности, как правило, широко распространенные;

Если условия существования, определенные одним экологическим фактором, меняются за пределы оптимума, то меняется и диапазон толерантности к другим экологических факторов;

В природе организмы часто попадают в условия, далекие от оптимально установленных в лабораторных экспериментах;

Период размножения, роста, как правило, является критическим, границы толерантности организма в это время гораздо уже, чем у взрослой особи.

Разъяснения, предоставленные Ю. Одум, во многом помогают при выяснении причин неоднородности полученных результатов при проведении экологических исследований. Следовательно, при любом экологическом исследовании необходимость тщательного анализа не только физико-химических условий среды или степени влияния живых организмов друг на друга, но и фаз существования организма. Наглядно влияние оптимальных условий на рост, размножение и существование определенных организмов можно продемонстрировать на темпах развития и плодоношения сельскохозяйственных культур зависимости от температурных параметров. Те из них, которые будут выращивать в оптимальных условиях, расти быстрее и созревать раньше тех, которые растут в условиях, близких к критическим.

Рис. 2.3. Рост растения по отношению к температуре (Назарук, Сенчина, 2000)

Для характеристики амплитуды толерантности видов в экологии используют ряд терминов. К названию екофактора, характеризующий влияние на живой организм, добавляются два слова: стен (гр. Стенос) - узкий и евры (гр. Еурос - широкий) стенотермным - эвритермные отношению к температуры

Стеногидричний - евригидричний - // - воды

Стенофаґний - еврифагний - // - пищи

Стеногалинные - Эвригалинные - // - cолоности

Стеноойкний - евриойкний - // - места проживания

Пример: развитие икры разных рыб происходит при различных температурах. Если икра лосося развивается при температуре от 0 до 14 ° С при оптимуме 4 ° С, то по отношению к икры лягушки она будет стенотермным, поскольку температурные пределы развития икры лягушки - от 0 ° С до 30 ° С при оптимуме 22 ° С.

Взаимодействие основных экологических факторов может зависеть от изменений, которые происходят в системе, то есть от взаимодействия абиотических и биотических факторов. Изменение солнечного излучения (свет, как известно, принадлежит к главным климатических факторов) приводит к изменению освещенности земной поверхности, что, в свою очередь, может привести к изменению фотопериодизма в жизни животных и растений. Изменение освещенности может привести к изменению температурного режима и влажности данной системы. Повышение влажности вместе с солнечным излучением может изменять температурный режим. Ярким примером взаимодействия факторов может быть лес, где ярусность и изменение определенных биотических и абиотических факторов хорошо выражены. Для Закарпатья, в частности для горной части области, характерно перевыпас скота, и, как следствие, имеется быстрое нарушение функционирования лесных участков, где ветви и листья обглоданные до определенной высоты, а дорастание отсутствует. Нередко человек выступает основным биотическим элементом экосистемы и благодаря ее деятельности появляется новый тип системы. Наглядным примером в этом плане является высокогорные луга Карпат. Долгое время считали, что высокогорные луга (горная Руна, Красная, Тяпиш и другие) - это природные образования. На ошибочность такого мнения указывает эксперимент профессора С.С. Фодора. Им было замечено, что совокупность екофакторив отдельных участков высокогорья не является характерной для субальпийских лугов. Чтобы убедиться в правильности этого предположения, им был основан эксперимент в долине Руна (1 428 м н. У. М.) По восстановлению верхней границы леса. В течение 35 лет проводились наблюдения за искусственными насаждениями хвойных деревьев. Все деревья, насаженные в данном месте, прекрасно чувствуют себя, то есть комплекс екофакторив обеспечивает им оптимальные условия существования. Вывод: подавляющее большинство долин Карпат искусственные, созданные человеком. Каждый вид или видовое группировки выбирает условия, обеспечивающие ему оптимальное существования, то есть распределяется по Градиент условий.

В основу экологической характеристики организмов положено их реакцию на воздействие факторов среды. Организм способен выжить только в диапазоне изменчивости данного фактора, который еще называют амплитудой. Как очень высокие (максимальные), так и очень низкие (малые) значения факторов среды могут быть губительными для организма. Критическое значение данного фактора, выраженного в цифрах, выше или ниже которого организм на может существовать, называют критической точкой. Между этими критическими значениями и расположена зона экологической толерантности (рис. 2.4).

В пределах зоны экологической толерантности напряженность факторов среды различна. Наряду с критическими точками расположены песимальни зоны, в которых активность организма значительно ограничена действием внешних условий. Далее расположены зоны комфорта, в которых наблюдается четкое роста экологических ре

акций организма. В центре находится зона оптимума, которая является благоприятной для функционирования организма.

Схема отношений в диапазоне экологической толерантности была предложена в 1924 г.. Немецким экологом и зоогеографы Р. Гессе, который назвал ее валентности экологических факторов. Стоит отметить, что кривая, которая представляет экологическую валентность в пределах зоны толерантности, не всегда имеет симметричный вид с оптимальной зоной, расположенной в центре. Например, для пресноводных организмов оптимум находится в нижней границе содержания соли в воде, тогда как в морских организмов - на противоположном конце изменчивости фактора в зоне толерантности, где содержание соли высокий.

Который более всего отклоняется от оптимального его значения. Поэтому во время прогнозирования экологических условий или выполнение экспертиз очень важно определить слабое звено в жизни организмов.

Именно от этого, минимально (или максимально) представленного в данный конкретный момент экологического фактора зависит выживание организма. В другие отрезки времени ограничивающим могут быть другие факторы. В течение жизни особи видов встречаются с самыми разными ограничениями своей жизнедеятельности. Так, фактором, ограничивающим распространение оленей, является глубина снежного покрова; бабочки озимой совки (вредителя овощных и зерновых культур) - зимняя температура и т. д.

Это закон учитывается в практике сельского хозяйства. Немецкий химик Юстус Либих установил, что продуктивность культурных растений, в первую очередь, зависит от того питательного вещества (минерального элемента), который представлен в почве наиболее слабо. Например, если фосфора в почве лишь 20 % от необходимой нормы, а кальция - 50 % от нормы, то ограничивающим фактором будет недостаток фосфора; необходимо в первую очередь внести в почву именно фосфорсодержащие удобрения.

По имени учёного названо образное представление этого закона - так называемая «бочка Либиха». Суть модели состоит в том, что вода при наполнении бочки начинает переливаться через наименьшую доску в бочке и длина остальных досок уже не имеет значения.

См. также

Ссылки

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Закон минимума Либиха" в других словарях:

Открытый Ю. Либихом (1840) закон, согласно которому относительное действие отдельного экологический фактора тем сильнее, чем больше он находится по сравнению с др. экологический факторами в минимуме; по закону минимума Либиха, от вещества,… … Экологический словарь

- (ЛИБИХА) успешную жизнедеятельность организма ограничивает экологический фактор, количество и качество которого близки к минимуму, необходимому организму. Выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических… … Экологический словарь

Дальнейшее развитие А. Тинеманом (1926) и перенесение закона минимума Либиха на все сообщество; этот закон гласит, что состав сообщества по видам и численности особей определяется тем фактором среды, который в наибольшей степени приближается к… … Экологический словарь

Закон максима Шелфорда закон, согласно которому существование вида определяется лимитирующими факторами, находящимися не только в минимуме, но и в максимуме. Закон толерантности расширяет закон минимума Либиха. Формулировка «Лимитирующим… … Википедия

Закон толерантности з Шелфорда - Закон толерантности, з. Шелфорда * закон талерантнасці, з. Шэлфарда * tolerance law or Shelford’s l. закон, гласящий, что фактором, лимитирующим процветание вида или отдельного организма, может быть как максимальная, так и минимальная степень… … Генетика. Энциклопедический словарь

Закон, согласно которому лимитирующим фактором процветания может быть как минимум, так и максимум экологический фактора, диапазон между которыми определяет величину толерантности (выносливости) организма к данному фактору. Сравнение относительных … Экологический словарь

Бочка Либиха Закон ограничивающего (лимитирующего) фактора, или Закон минимума Либиха один из фундаментальных законов в экологии, гласящий, что наиболее значим для организма тот фактор … Википедия

См. Закон минимума EdwART. Словарь экологических терминов и определений, 2010 … Экологический словарь

Правило минимума, один из принципов, определяющих роль экологич. факторов в распространении и количеств, развитии организмов. Сформулирован Г.О. Либихом (1840) в применении к с. х. культурам. Согласно Л. з., «Веществом, находящимся в минимуме,… … Биологический энциклопедический словарь

Правило минимума, один из принципов, определяющих роль экологических факторов в распространении и количественном развитии организмов. Сформулирован Ю. Либихом в 184° г. в применении к сельскохозяйственным культурам. Согласно Л. з. вещество,… … Словарь микробиологии