По нашей гипотезе заряды электрона и позитрона формируются, когда центральный гравитон, на котором появляется заряд, опоясывается тором. Ось вращения тора проходит через полюса гравитона, и наружная часть его оболочки вращается, либо от северного полюса гравитона к южному полюсу, либо наоборот, генерируя своим вращением, либо заряд электрона, либо заряд позитрона.

Кроме опоясывающего вращения, тор вращается как колесо. Энергия этого вращения генерирует тот или иной цвет электромагнитного спектра.

Тороиды, расположенные внутри электронов и позитронов, мы назвали фотонами.

Кстати, ученые из Вашингтонского университета создали быстродействующую камеру, способную сфотографировать фотоны. Фотография демонстрирует тороидальную модель фотона.

По нашему мнению, квантами электромагнитной волны являются электроны и позитроны, которые определяют длину электромагнитной волны. Фотоны же определяют длину волны самого фотона. Покинувший свой заряд, и потому свободный фотон, генерируют цвет, соответствующей его длине волны. Таким образом, фотон является квантом того или иного цвета, который несёт в себе та, или иная электромагнитная волна.

Фотоны, излучаемые электронами и позитронами, остаются с такой же длиной волны, которую имели во время излучения.

Свободные фотоны, в отличие от электронов и позитронов, не имеют ни электрической, ни магнитной составляющих и потому не имеют способности организовываться в электромагнитные волны. Свободные фотоны распространяются в эфире как неорганизованный в электромагнитную волну поток фотонов.

Электроны с позитронами электромагнитных волн, излучаемые Солнцем, сталкиваясь с атомами и молекулами газов атмосферы, с земной поверхностью, с различными объектами, посредством тормозного излучения, рождают двигающиеся цветовые фотоны, которые, попадая в механизм зрения человека, рисует нам наш разноцветный мир.

Оценка информации

Записи на схожие темы

Папы Иоанна Павла II признала ошибкой и приговор, и сам...клерикалов", т.е. заказ священников! Эйнштейн создал тогда заумную пародию на...света ?! Вращение "фотонов " (или "квантов света ") вокруг своей оси прекрасно объясняет, почему кванты , например, синего света ...

Представлений, например, к теории "световых квантов " Эйнштейна . Однако все его усилия оказались...вопрос: "каков механизм образования фотона , наименьшей частицы света , движущимся электроном?" Среди...м/с для вакуума. Величина ошибки Физо составила всего 4%). «...

Выглядят "кванты света " разных участков спектра! Одни "кванты " имеют...фотоэффекта". Теория Относительности Эйнштейна на Нобелевку не тянула... маматических нагромождений, используя фотонную (квантовую) теорию, ...всё. Это логическая ошибка и измышления шизоватых...

Одна из главных задач экспериментальной физики - проверять предположения теоретиков о том, как устроен и функционирует наш мир. Причем касается эта проверка не только гипотетических теорий и спорных предположений, но и самых, казалось бы, «железобетонных» утверждений. Пусть для теоретиков они выглядят совершенно неизбежными; задача экспериментатора - используя весь инструментарий современной науки, напрямую убедиться, что это утверждение не противоречит опыту.

Взять, к примеру, фотоны - кванты электромагнитного поля. В современной физике считается, что фотоны безмассовы и что они не обладают электрическим зарядом. Для подавляющего большинства теоретиков иначе и быть не может - ведь понятно, откуда в современной физике берется электромагнетизм, и там свойства фотонов автоматически получаются именно такие. Кроме того, даже небольшое отклонение массы или заряда фотона от нуля приведет к совершенно необычным эффектам, которые мы в эксперименте не наблюдаем. Поэтому если фотон и обладает ненулевой массой или зарядом, то они должны быть совершенно ничтожны. Но каковы ограничения сверху на эти величины? На этот вопрос должна ответить экспериментальная физика (вкупе с астрофизическими наблюдениями, которые тут играют главную роль). Опуская подробности, укажем только, что современное состояние этого анализа отражено на странице Particle Data Group со свойствами фотона .

На удивление, эта страница не содержит еще одной важной величины - времени жизни фотона . Ведь если фотону разрешено иметь ненулевую массу, пусть даже и ничтожно маленькую, то он может распадаться на еще более легкие частицы, скажем на пару нейтрино, если легчайшие нейтрино окажутся безмассовы. То есть фотон станет нестабильной частицей, а всякая нестабильная частица характеризуется своим средним временем жизни.

Во избежание недопонимания сразу подчеркнем две вещи. Во-первых, речь идет о времени жизни до спонтанного распада у свободного фотона в вакууме. В обычных условиях фотоны, конечно, могут жить очень недолго - от момента испускания до момента поглощения. Но это не относится к свойствам самого фотона, это просто те ограниченные внешние условия, в которые поместили фотон. Нас же интересует именно «личное» время жизни фотона как уединенной, ничем не поглощенной частицы.

Во-вторых, договоримся о терминологии. Численная характеристика «время жизни» выражает длительность существования частицы в системе покоя . В другой системе отсчета, в которой частица движется с релятивистской скоростью, время до распада увеличивается за счет эффекта замедления времени - одного из базовых эффектов теории относительности. Скажем, когда говорится, что у мюона время жизни 2 микросекунды, имеется в виду именно покоящийся мюон; мюоны высокой энергии живут намного дольше, и именно поэтому до поверхности Земли долетают мюоны, образовавшиеся где-то в верхних слоях атмосферы.

Итак, предположим, что фотоны не безмассовы, а обладают массой, равной допустимой на сегодня верхней границе по данным Particle Data Group . Теперь, если перебрать известные сейчас астрофизические данные, можно найти «самый древний свет» - то есть фотоны, которые летели до нас дольше всех и тем не менее не распались. Постарайтесь найти эти данные самостоятельно.

Задача

Подсказка 1

Самый древний свет — это электромагнитное излучение, испущенное раньше всех других типов излучения из тех, что мы можем сейчас наблюдать. Примерно известно, сколько времени летели фотоны этого света, хорошо известна их энергия, и этого достаточно, чтобы найти искомое время жизни.

Подсказка 2

Самым древним светом является реликтовое микроволновое излучение. За последние десятилетия несколько специальных спутников — РЕЛИКТ-1, COBE, WMAP, Planck — провели тщательные измерения этого излучения и составили его подробные карты. Это излучения лежит в определенном диапазоне длин волн, а значит, его фотоны обладают энергией в определенном диапазоне.

После этого остается понять, во сколько раз эта энергия больше предполагаемой массы фотона и как релятивистское замедление времени зависит от энергии частицы.

Решение

Характеристики реликтового излучения легко находятся в сети (см., например, Википедию , заметку про WMAP , астрокартинку дня про результаты Planck , информацию с плаката про ЭМ-излучение). Реликтовое излучение представляет собой «снимок Вселенной», когда прошло всего 380 тыс. лет после Большого взрыва, что много меньше нынешнего возраста Вселенной (13,8 млрд лет). Поэтому «возраст» этого света можно принять равным возрасту Вселенной, то есть примерно 10 10 лет (в оценках по порядку величины численными коэффициентами порядка 2 можно пренебрегать).

За эти 10 10 лет свет не только совсем не распался, но даже и близко не начал распадаться . Действительно, спутники WMAP и Planck не просто увидели реликтовое излучение, они измерили его с точностью 10 –4 , и именно с такой точностью его сложный спектр вполне согласуется с современными космологическими моделями. Поэтому можно смело считать, что время жизни реликтовых микроволновых фотонов как минимум на 4 порядка больше этого значения, то есть не меньше 10 14 лет.

Его нынешняя температура составляет примерно 2,7 кельвина, что соответствует энергии одного фотона примерно 0,23 мэВ (миллиэлектронвольт). Конечно, раньше эта температура была выше - по мере расширения Вселенной это излучение остывает. Для грубой оценки можно принять, что средняя температура за всё время составляла примерно 1 мэВ. Если гипотетическую массу (а точнее, энергию покоя mc 2) фотона принять равной 10 –18 эВ, то релятивистский параметр γ = E/mc 2 ≈ 10 15 .

Поскольку время существования нестабильной релятивистской частицы равно t = γ t 0 , где t 0 и есть искомое собственное время жизни частицы, мы приходим к результату: фотон с такой массой должен обладать временем жизни t 0 больше одного месяца .

Послесловие

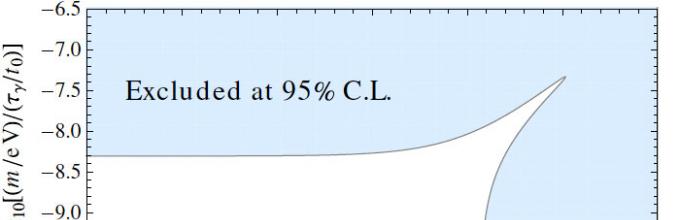

Предложенная здесь задача была, по-видимому, впервые детально проанализирована в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters буквально несколько дней назад (How Stable is the Photon? // Phys.Rev.Lett. 111, 021801 (2013); полный текст доступен в архиве епринтов arXiv:1304.2821). Более аккуратный расчет показал, что вместо 1 месяца ограничение можно увеличить до 3 лет, а также привел дополнительно к независимому ограничению на массу фотона. На рис. 2 показан окончательный результат этой статьи — область исключенных и разрешенных значений массы и времени жизни в логарифмическом масштабе.

Возможно, полученный ответ может поначалу удивить: как же так, ведь мы точно знаем, что ЭМ-излучение живет намного дольше! Но не стоит забывать, что все виды излучения, которые мы до сих пор детектировали, даже низкочастотные радиоволны, имеют энергию фотона на несколько порядков больше его гипотетической массы. Для того, чтобы такие фотоны стали нерелятивистскими, нужно уменьшить эту энергию до 10 -18 эВ, что отвечает ЭМ-волне с периодом четверть часа и длиной волны в треть миллиарда километров. Вот если мы сумеем зарегистрировать ЭМ-волны такого типа, причем гарантированно приходящие к нам не из окрестностей солнечной системы и даже не от ближайших звезд, а из глубокого космоса, тогда эту оценку можно будет существенно улучшить.

Другой важный момент: стоит помнить, что эта оценка относится к выбранной массе 10 -18 эВ. Если взять еще меньшую массу, то γ -фактор станет еще больше, а значит, нижняя граница на время жизни фотона уменьшится . Например, при массе 10 -26 эВ собственное время жизни фотона может вообще составлять 1 секунду, и это не будет противоречить никаким экспериментальным данным! Правда, в этом случае вылезают уже чисто теоретические сложности: «ширина» фотона как резонанса становится намного больше его массы, поэтому все фотоны, даже испущенные на краю Вселенной, уже потребуется считать виртуальными, а не реальными частицами. Но экспериментаторов такие детали обычно не беспокоят.

На самом деле, в нашем решении мы закрыли глаза на большое число тонких эффектов, которые обсуждались в статье в Phys. Rev. Lett . Например, наличие у фотонов массы может привести к иному закону остывания фотонного газа в расширяющейся Вселенной. Правда, полученные ограничения на массу (они видны на рис. 2) оказались намного слабее уже имевшихся. Другой эффект состоит в том, что, когда свет летит не в вакууме, а в газе или плазме, он перестает быть свободным фотоном и приобретает некую эффективную массу. Космическая плазма, конечно, очень разрежена, поэтому и масса получится мизерной, но вполне вероятно, что она может оказаться и побольше того значения, которое мы использовали. Точного анализа пока не проведено, и если это окажется так, то оценку придется пересмотреть.

Фотон - квант электромагнитного поля, элементарная частица с нулевой массой покоя и спином, равным единице. Фотон - наиболее распространенная из всех элементарных частиц. Он встречается и в потоках видимого света, и в рентгеновском излучении, и в виде радиоволн, и в лазерных импульсах. В 1964 г. американские радиоастрономы А. Пензиас и Р. Вильсон обнаружили, что мировое пространство заполнено миллиметровыми радиоволнами, которые можно рассматривать как холодный фотонный газ при температуре 2,7 К. По современным представлениям, это излучение (его называют реликтовым) возникло на ранних стадиях развития Вселенной, когда вещество находилось при огромной температуре и давлении (см. Космология). Средняя плотность реликтовых фотонов составляет около 500 штук в . Это число можно сравнить с распространенностью протонов, из которых построен окружающий нас мир: во Вселенной в среднем имеется не более одного протона на . Таким образом, во Вселенной фотоны встречаются в миллиард раз чаще, чем протоны.

Необычна историческая судьба фотона; пожалуй, это единственная элементарная частица, для которой нельзя указать автора ее экспериментального открытия. Фотон был открыт теоретически М. Планком, который 14 декабря 1900 г. на заседании Берлинского физического общества высказал свою гипотезу о квантовании энергии излучения. С этого момента в физике началась квантовая эра.

Развивая идею Планка, А. Эйнштейн в 1905 г. предположил, что свет не только излучается и поглощается отдельными порциями, но и состоит из них. Это было смелое и необычное обобщение. Например, мы всегда пьем воду порциями, глотками, но отсюда не следует, что вода состоит из отдельных глотков. По теории Эйнштейна, электромагнитная волна стала выглядеть как поток квантов.

Гипотеза Планка позволила объяснить закономерности фотоэффекта, люминесценции и ряда других явлений. Наиболее ярко корпускулярные свойства электромагнитного излучения проявились в экспериментах А. Комптона по рассеянию рентгеновских лучей на свободных электронах (1922). Эффект Комптона подтвердил правильность квантовых представлений об электромагнитном излучении, и в физику в 1920-х гг. окончательно вошла новая элементарная частица, названная фотоном (от греческого слова, означающего «свет»).

Фотон, как и любая другая квантовая частица, имеет и волновые, и корпускулярные свойства одновременно, так что в затянувшемся почти на два века споре между сторонниками волновой и корпускулярной теорий света все оказались по-своему правы. В обычной жизни корпускулярные свойства света не проявляются, поскольку мы имеем дело с фотонами не поодиночке, а сразу с большим количеством, воспринимаемым как световая волна. Известно, что электромагнитная волна характеризуется круговой частотой о), интенсивностью и скоростью распространения с, имеющей фундаментальный смысл предельной скорости распространения взаимодействий (современное значение ). Соответствующие волне фотоны имеют энергию и импульс (современное значение постоянной Планка Дж с). Например, максимум излучения Солнца приходится на свет с длиной волны К см, чему соответствует круговая частота Гц. Энергия таких фотонов Дж. Солнечная постоянная, т. е. энергия, падающая в единицу времени на единицу площади земной поверхности, равна , откуда можно вычислить, что в 1 с на падает огромное число фотонов, около . В то же время в опытах с элементарными частицами детекторы регистрируют фотоны поодиночке, и даже человеческий глаз в принципе способен на это.

Число фотонов не постоянно, они могут рождаться и уничтожаться в процессах взаимодействия, например в процессе аннигиляции (см. Антивещество) , - символы электрона и позитрона, - символ фотона, гамма-кванта). И здесь и в эффекте Комптона фотоны выступают как реальные наблюдаемые частицы. Кроме того, фотоны могут существовать в ненаблюдаемом, виртуальном состоянии, перенося электромагнитные взаимодействия.

Свойства фотона как элементарной частицы уходят своими корнями в классическую электродинамику. Фотон электрически нейтрален, его заряд равен нулю. (В противном случае две электромагнитные волны могли бы взаимодействовать друг с другом, а поле двух зарядов уже не являлось бы суммой полей каждого из них в отдельности.) Фотон также не имеет никаких других зарядов: как говорят, он истинно нейтрален и тождествен своей античастице (см. Антивещество). Зарядовая четность фотона равна -1, что следует из очевидного факта изменения направления электрического и магнитного полей на противоположные при изменении знаков всех зарядов какой-либо системы. Сохранение зарядовой четности в электромагнитных взаимодействиях, связанное с симметрией между электронами и их античастицами - позитронами, приводит к определенным ограничениям на реакции. Например, некоторые системы частиц могут распадаться лишь на четное число фотонов, а другие - лишь на нечетное (см. Антивещество).

Особенно хорошо изучены процессы взаимодействия фотонов с электронами и позитронами - это так называемая квантовая электродинамика, предсказания которой проверены в экспериментах с огромной точностью.

Масса покоя фотона равна нулю. Это означает, что фотон невозможно ни остановить, ни замедлить. Независимо от своей энергии он обречен двигаться с фундаментальной скоростью с. Если предположить наличие у фотона некоторой малой, но все же конечной массы , то можно исследовать возникающие при этом наблюдаемые эффекты. Как и у обычных частиц, скорость фотонов тогда должна была бы зависеть от их энергии (т. е. от длины волны излучения) и быть всегда меньше с. Эффект дисперсии электромагнитных волн в вакууме можно было бы в принципе обнаружить по излучению пульсаров. Образно говоря, синие лучи придут к наблюдателю раньше красных. При тех огромных расстояниях, которые отделяют нас от пульсаров, время прибытия должно было бы заметно различаться даже при небольших отличиях в скоростях разных лучей.

Наличие у фотона конечной массы покоя привело бы к появлению конечного радиуса действия электромагнитных сил. В самом деле, если заряд испускает виртуальный фотон, то возникает неопределенность в энергии , и по соотношению неопределенностей такой фотон может существовать лишь в течение времени . За это время он пройдет расстояние, не большее , после чего должен поглотиться другим зарядом.

В.В.Мантуров

О РАЗМЕРЕ ФОТОНОВ

Показано, что говорить о размере фотона резонно только тогда, когда фотон представляют тороидальным (бубликом). О том, как определить размер бублика, дискуссий не наблюдалось. Оказалось, однако (неожиданным для автора с сентября-октября 2012г), что фотоны, возникающие при сходе волн де Бройля, например, со свободного электрона - их родителя и носителя, по энергоемкости на два-три порядка выше тех фотонов, которые высвечиваются в спектрах в результате излучении электроном возбужденного атома (в частности) водорода. Похоже, так было задумано?

Ответ на вопрос, каков размер фотона, и прост и не очень. Начнем с того, что для волн радиочастотного диапазона речь о размере фотона бессодержательна.

Во-первых, фотон как электромагнитная по природе волна и такой же природы радиоволна отличаются друг от друга не только длинами и, соответственно, частотами и обретенными ими энергиями, но также и структурой, обусловленной физическим механизмом возникновения ,.

В самом деле, излучения радиоволнового диапазона возникают при разрядах тока между двумя электродами разрядника (линейные молнии относятся к безэлектродным). И распространяются радиально в стороны от оси вибратора Герца, разрядника или осциллятора. Всё множество плоскостей поляризации таких радиоволн определяется направлением оси разрядника, «память» о которой они сохраняют.

Во-вторых, распространяясь в пространстве, они, радиоволны, приобретают как бы сферическую форму. Хотя на самом деле они «рождаются» также бубликами. (Всё это похоже на то, как изменяется форма воздушного шарика от первоначальной, исходной, когда его надувают или накачивают.) В отличие от воздушного шарика, размер радиоволновых бубликов, трансформирующихся в почти сферу, растет со скоростью света, причем безгранично. Поэтому их «теоретически» представляют плоскими монохроматическими.

Что касается фотонов не более сантиметровых длин волн, то они, и, прежде всего, и навсегда – бублики, тороиды постоянного размера. Так как в размере фотона заложена длина его электромагнитной волны, следовательно, и частоты. И так как фотон – это волна де Бройля, покинутая электроном (заряженной частицей) или покинувшая его ,. А волна де Бройля (ВДБ) возникает, рождается с началом движения заряженной частицы. Она, ВДБ, формируется в виде тороида (бублика), в дырке которого находится заряженная частица, электрон - ее родитель и носитель. ВДБ «сидит» на электроне, сопровождая его в движении. И лишь когда ВДБ и ее родитель и носитель покидают друг друга, то их продолжением становится фотон, который наследует направление движения и электрона и ВДБ. Таким образом, мы видим, что в отличие от радиоволн, в возникновении и ВДБ и фотона никакой, ни простой, ни самый гениально придуманный осциллятор абсолютно никакого участия не принимает. Природа поступила просто, прагматично и рационально: она не стала снабжать осциллятором каждый фотон. Она ограничилась тем, что каждая ВДБ и каждый фотон самодостаточны: обладают однозначной длиной волны . Отсюда и однозначный размер фотона. Поэтому их не надо снабжать осцилляторами. Ведь это только человеку потребовалось знать еще и частоту фотона. Так пусть он ее и вычисляет, поскольку длина и частота волны связаны однозначно через скорость света. Таким образом, второе и существенное отличие ВДБ и фотонов от родственных им по природе радиоволн состоит в том, что фотоны и ВДБ в осцилляторах не нуждаются .

Так думалось до последнего времени и думалось правильно, но не во всех случаях, как оказалось, этим Природа и ограничилась (см. ниже).

В-третьих. Фотоны и ВДБ не только не распространяются радиально, но сохраняют свой размер в течение всего времени преодоления вселенских расстояний. Это обусловлено тем, что в их «устройстве» Природой заложен стягивающий механизм, эффект «обруча». Этот эффект не был известен физикам, как и то, что основой этого стягивающего эффекта является своего рода «стержень» (четвертое отличие) в виде кванта магнитного потока. Магнитное поле в нем исчисляется тысячами Тесла (напомним: П.Л.Капице удалось с помощью взрыва достичь около 50 Тесла).

Именно этими особенностями (есть и другие) фотон и похож на корпускулу, как бы на частицу. Выходит, что такое образование электромагнитной волны в виде бублика с таким квантом магнитного потока – это ни что иное, как частица. И все-таки это не частица, а волна в виде тороидального солитона, в основе которого всегда содержится один квант магнитного потока, заключенный (стянутый) множеством поверхностных циркуляций векторного потенциала. Поэтому и магнитное, и электрическое поле и ВДБ, и фотона всегда перпендикулярны друг другу что подтверждает электродинамику Максвелла. Более полно различия между ВДБ и фотонами, с одной стороны, и волнами радиодиапазона, с другой стороны, показаны в ,.

Все солитоны в большей или меньшей (цунами) степени похожи на корпускулы. Среда, из которой они изваяны, не истекает из их объема, а сохраняется. Это еще одно отличие. Посмотрите на кольца дыма, выдыхаемых искусным курильщиком, или исторгаемых из ящика Вуда, или из жерла вулкана Этна.

Отступление . И может быть, только в «теле» цунами, распространяющемся радиально от места возникновения , масса (объем) обретенной воды, хотя теоретически и сохраняется, но зато вследствие изменения размера (2πR, где R – расстояние от источника образования цунами) уменьшается, худеет толщина «бублика». Цунами в декабре 2004 года был рожден длинным (больше 100 км) линейным разломом и потому обрушил свою, не успевшую «похудеть» толщину линейной части «бублика», а, следовательно, и всю почти первоначальную разрушительную мощь на густо населенные берега Индонезии. Оно, цунами, и двигалось в виде почти прямого отрезка «бублика», и не теряло своей энергии, распространяясь на километры вглубь берега, суши, и наносило разрушающие удары, как жесткий и упругий резиновый вал, сохраняющий в значительной степени в силу линейности диаметр-толщину бублика.

Фотон движется или распространяется плашмя (перпендикулярно) к вектору своей скорости, т.е. вдоль оси тороида. А радиоволны, напомним, - радиально от оси разрядника. Фотон – квант энергии и квант магнитного потока, стянутого множеством циркуляций векторного потенциала к виду тороида-бублика, - это корпускулярный соленоид с четко сформированной геометрией, а, следовательно, и размером. Сразу же заявим, размер тороидального фотона представляет собою сумму двух поперечных толщин тела бублика плюс диаметр дырки , оставшейся от электрона. ВДБ не может быть без дырки и электрона в ней, так как сначала был электрон (заряженная частица). Который (заряд) начал двигаться или уже двигался.

A = (mc/e) v (1)

и ранее де Бройлем полученной длины волны его имени,

λ = (h/mv), (2)

имеем (ниже формулы пишутся без символов векторов)

λA = (hc/e) (3)

λ = (hc/eA), (4)

но в , установлено из (1) и соотношение mcv = eA = E = hν

λ = hc/(hν), (6)

где (hν) –квант энергии фотона. Раскрывать скобки в (6) не следует: здесь заложен необходимый для вычислений критерий - квант энергии фотона или ВДБ. Ведь речь идет о том, каков размер фотона, энергия которого задана (hν). Осталось чистая арифметика. Размер Z фотона и ВДБ равен

Z = 4(λ/2π) + диаметр дырки (6Z)

Приведем несколько примеров.

Пример № 1. Какова длина волны де Бройля и фотона гамма-кванта величиной 511000 эВ? Такие два гамма-кванта излучаются при так называемой аннигиляции электрона и позитрона. На самом деле происходит самая настоящая рекомбинация двух разноименных зарядов-ионов причем с сохранением самих материальных частиц, как и в рекомбинациях атомарных и молекулярных ионов. От того, что они в единственном числе и по размеру и по массе на пять и более порядков меньше, они не лишаются ионного статуса. Он не утрачивается, он сохраняется.

Теперь воспользуемся полученной нами формулой (6). Но чтобы не мучиться с числовыми вычислениями, учтем, что по Эйнштейну вся масса электрона (позитрона) при аннигиляции якобы «превращается» в энергию, в заданный нами гамма-квант 0,511 МэВ, т.е. 0,511 МэВ = m e c 2 . Подставим в знаменатель (6) именно правую часть (m e c 2) этого числового значения. Получим комптоновскую длину волны электрона

λ e = h/m е c = 2,426 310 58* 10 -10 см (7)

Но это ведь и есть волна де БРОЙЛЯ, а, значит, и фотона. А заодно и их размер (6Z).

Мы пришли к противоречию. В самом деле, известно ,, ведь, что при т.н. аннигиляции электрон и позитрон сталкиваются и образуют диполь-гантельку (е+е-), размер которой известен в виде удвоенного классического радиуса электрона

R e = e 2 /mc 2 (8)

И это - наименьшее расстояние, до которого сближаются при столкновении (рекомбинации) и остаются в этом прижатом состоянии электрон и позитрон ,,. Они как бы прильнули друг к другу.

R e = α 2 a o = 2,817 940 92 *10 -13 см, (9)

где а 0 =0,529 177 249*10 -8 см – Боровский радиус, это радиус ближайшей к ядру орбиты.

Сравнение (7) и (9) показывает, что они различаются на три порядка. А ведь в обоих случаях речь идет о рекомбинации электрона и позитрона.

В чем дело? Дело в том, что электрон и позитрон при столкновении (аннигиляции) не превращаются в энергию в виде двух гамма-квантов по 0,511 МэВ, которые при этом действительно излучаются, а образуют дипольку в виде гантельки (е+е-) с зарядами, разъединенными расстоянием (8) и (9). И она «ныряет» в море Дирака и становится одним из узлов бесконечной решетки «темной материи»,. Для того чтобы массы электрона и позитрона не превращались в энергию, у этой пары (в «бесконечном» удалении друг от друга) достаточно (точно столько, сколько нужно) кулоновской энергии, о чем и свидетельствует (8).

А в (7) приведена длина волн де Бройля и фотонов, превратившихся в гамма-кванты по 0,511МэВ. Таким образом, (9) – это размер частиц, электрона и позитрона, и дырки, которую они образуют в ВДБ и оставляют, покидая её, а (7) – длина их волн де Бройля и, соответственно, фотонов.

Интересно, а какова скорость электрона в момент столкновения с позитроном, т.е. в момент их, так называемой аннигиляции? Как известно, импульс фотона, гамма-кванта определяется по формуле

M e v = E/c (*)

Энергия нам известна: Е = 0,511 МэВ = m e c 2 Подставим в (*) и получим v = c. Подчеркнем: V = C. Электрон достиг скорости света, и его масса никак не возросла. И это подтверждается излучениями именно таких (точно 0,511 МэВ) по величине гамма-квантов многими вселенскими светилами в галактиках. Без отклонений.

Пример № 2. Известно ведь, что заряд протона таков же, как и позитрона. Возникает мысль, что комптоновская длина электрона (а это размер ВДБ) как бы соответствует такому энергетическому уровню орбитального электрона, как если бы он, падая на ядро водорода, обрел орбиту радиуса (7). Поставим ей в соответствие n = 0.

Сейчас принято считать, что главное квантовое число представляет собою последовательность целых чисел n = 1,2.3,4,5,. Мы, следовательно, и не подразумевали, что теоретически существует и n = 0. И это очень важно!!! Для сторонников идеи о гидрино.

Но электрон в атоме водорода не падает на ядро, на протон, не происходит захват электрона ядром. Почему? Да потому что Природа не могла позволить атомам водорода «аннигилировать» так же, как в выше рассмотренном случае. Атомы водорода, точнее, их ядра-протоны – строительный материал, кирпичики, из которых Природа соорудила и сооружает всё более и более сложные элементы периодической системы Менделеева. Протоны не имеют права превращаться в (p + e-) = n. Иначе не помогли бы ни Большой взрыв, ни бозоны Хиггса и ничто другое. Вселенная не возникла бы. Вселенная существует вследствие невозможности такого исхода. Предполагается, что, видимо, по этой же причине специалисты по спектропии так и не обнаружили в спектре водорода линий в диапазоне от n =1 до введенной нами n = 0. Гидрино не возникает.

Темная материя , выполняет свои электродинамические функции и не только. И очень возможно, что темная материя служит тоже своего рода строительным материалом для нуклонов и ядер. Из водорода с гелием состоят чуть ли не все сто процентов Вселенной. И все кружится в вихрях, горит звездными ядерными котлами, взрывается, черными дырами поглощается и вновь возрождается. И даже жизнь неведомо как возникает, эволюционирует, распространяется, достигает высоких интеллектуальных взлетов и вершин и тем самым поддерживается. Благодаря тому, похоже, что оптический диапазон света (и сказал БОГ: ДА БУДЕТ СВЕТ!!!) ограничен Ридбергоскими 13.6 эВ.

Пример №3. Определим величину кванта энергии волны де Бройля электрона на основной стационарной орбите атома водорода, т.е. при n = 1. Для этого воспользуемся формулами (4) или (5). Пусть будет (5)

Без найденной нами , формулы (1) не обойтись. Заменим в (1) v на v = c/137 = αс

hν = mc 2 /137 = αmc 2 (10)

А так как числитель справа в (10) соответствует кванту энергии 511 000 эВ, то получим

hν = (511000 /137)эВ (10а)

Это будет (по логарифмической линейке) примерно 3730эВ. А так как ,

A = (emc/ ћn), (11)

То при n = 2 уровень энергии электрона и его ВДБ понизится до примерно 1865эВ. Но тогда получается абсурд, полный абсурд!!!??? И повторимся. В спектре излучений атома водорода нет таких энергий. Весь спектральный диапазон атома водорода, т.е. вся энергия его ионизации составляет

R∞ = 13,605 6981 эВ. (12)

В чем дело? А давайте сравним это в частотах.

Выразим частоты (что равносильно их квантам энергии) фотонов и волн де Бройля, возникающих при сходе (покидании) ВДБ с электрона как свободно двигавшегося, так и орбитального при n = 1. Обозначим их так: ν λ .

ν λ = (с/λ) = (mce 2 /hћ) = c/2πr (13)

Легко усмотреть, что частота равна числу оборотов электрона в секунду.

Представим таким же путем и Ридберговские частоты ν∞

ν ∞ = cR = c(me 2 /4πћ 3 c) = e 2 /4πћr (14)

Отношение (13) к (14) показывает нам, что в их основах заложены принципиально различные по величине энергетические арсеналы

(ν λ / ν ∞) = 2.137 = 2/α (15)

А теперь разделим (10а) на (15) и получим энергию ионизации атома водорода 13,6 эВ.

В голове это не укладывается.

И все-таки, первый вывод таков: частоты и фотонов и ВДБ, обусловленных сходом ВДБ со свободного и находившегося в основном состоянии электрона, ее родителя и носителя (ВДБ, покинутая электроном или покинувшая его), в принципе базируются на энергетическом арсенале, который в 2.137 = 2/α раз превышает энергетику фотонов спектрального диапазона атомов водорода.

Примечание . Заглянув в Интернет на страницу «Что такое фотон?» (именно оттуда и узнал, что физиков волнует вопрос, каков размер фотона), как-то наткнулся и на статью Ф.М.Конарева «Заблуждения Нильса Бора» .

Ф.Конарев, как оказалось, столкнулся с этой несуразицей еще в 1993 году. Но не стал копать глубже, и поэтому не сумел, по-видимому, определить величину энергетической связи электрона, находящегося на нижней орбите (n = 1): «Энергия связи Е 1 электрона (c ядром - ВМ, см. ниже) в момент пребывания его на первом энергетическом уровне этого атома равна энергии ионизации Е J атома водорода, то есть Е 1 =Еj = 13,60 еV. Когда электрон поглощает фотон энергией 10,20 еV и переходит на второй энергетический уровень, энергия связи его с ядром уменьшается и становится равной 3,40 eV. Естественно, что при поглощении фотона электроном их энергии складываются, и мы обязаны записать…: 13,60 + 10,20 = 23,80 (28)».

А спектр дает 3,40 eV. Как видим, не смог он, Конарев, справиться с алогичными балансами энергий при воздействии внешнего фотона на электрон основного энергетического уровня, и пришел в «ярость».

Опустим еще ряд его теоретических выкладок и услышим гневное:

«Удивительный факт. Почти сто лет мы полагали, что электрон в атоме вращается вокруг ядра, как планета вокруг Солнца. Но закон формул спектра атома водорода …(которые он вывел, а мы их опустили, так как не согласны с исходными аспектами - ВМ) отрицает орбитальное движение электрона. Нет в этом законе энергии, соответствующей орбитальному движению электрона, а значит, и нет у него такого движения».

Поэтому Ф.Канарев и решил, что Нильс Бор заблуждался и тем самым причинил науке и человечеству ущерб. Что ж, видимо, за эти два десятилетия (с 1992г) многие читали его претензии к основателям и определенных достижений науки и мировоззрения. И также удивлялись. И автор этих строк тоже, грешным делом, попал в эту ловушку. Пока иначе ее не назовешь.

В самом деле, действуя на атом основного состояния фотоном, мы действительно полагали, что энергия этого фотона добавляется к энергии электрона, находящегося в первом, основном, состоянии. А оказалось, что это не так . Объяснить это можно: на этот энергетический уровень электрон попал не благодаря энергетическим манипуляциям в зоне спектров, не только благодаря спектральным излучениям ранее возбужденного атома водорода. Он попадает туда примерно таким же путем, как попадают планеты в логово Солнца, звезд. Допустим, планета сначала была независимой со своей кинетической энергией, а когда попала в сферу гравитации Солнца, то оказывалось, что ее, планеты, кинетической энергии недостаточно, чтобы преодолеть захватническую силу светила. И была захвачена, возможно, с некоторым избытком энергии. Так и в данном рассматриваемом случае с атомом водорода. Избыток кинетической энергии есть, но он на два порядка ниже критического.

Но как бы там не было, но аналогия здесь присутствует: атом водорода образуется из независимых друг от друга , протона-ядра и электрона с сопровождающей и сидящей на нем волной де Бройля. Причем это пара, электрон и его ВДБ, уже обладали кинетической энергией, равной

α.0,511 МэВ = ~3730 эВ

Это энергетическое состояние (уровень) электрона на орбите n = 1 недаром называют основным. Он, основной, служит почти непреодолимой границей, разделяющей зоны с уровнями n = 0,1 от зоны с уровнями n = 2,3,4,… В этих зонах принципиально различны законы формирования и существования ВДБ и фотонов. Вне спектральной зоны атома водорода кинетическая энергия электрона подчиняется закону (11), умноженному на е.

EA = (hν) = mc(e 2 / ћn) = mcv, (16)

т.е. уменьшаются обратно пропорционально главному квантовому числу, а в спектральной зоне (n = 2,3,4,…) - по закону Ридберга, т.е. (1/n 2).

Выше было показано, насколько различны арсеналы энергии, на основе которых в них происходят физические процессы образования ВДБ и фотонов (в первой зоне) и образования спектров (во второй зоне). Природа как бы отделила арсенал энергетики, предназначенный для возникновения жизни и её процветания, от арсенала энергетики неживой её части.

Если ВДБ и фотоны в основной (назовем её так для краткости) зоне формируются в виде тороида (бублика) еще до захвата свободного электрона протоном, то о форме ВДБ и фотонов в спектральной зоне - нет оснований ни настаивать на этой аналогии, ни отрицать её. Ведь получается, что по энергиям они в 2.137 раз (15) меньше, но это значит также, что их размеры по формуле (2) де Бройля и нашей (6) во столько раз обширнее. Это значит, что мы достоверно не знаем, каковы формы фотонов спектрального диапазона. Не знаем и, как в атоме происходит деление энергии и первоначального кванта магнитного потока. Физический механизм этих метаморфоз нам не известен.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. АЛЕНИЦИН А.Г., БУТИКОВ Е.И., КОНДРАТЬЕВ А.С. Краткий физико-математический СПРАВОЧНИК, М, «Наука», 1990;

2. Мантуров В.В. От кристаллических нуклонов и ядер к разгадке распределения простых чисел М, 2007;

3. Мантуров В.В. Ядерные силы. Предложение разгадки, Техника молодежи, 02, 2006;

4. Мантуров В.В. О векторном потенциале замолвим слово ;

Фотон. Строение фотона. Принцип перемещения.

Часть 1. Исходные данные.

Часть 1. Исходные данные.

1.1. Фотон - это элементарная частица, квант электромагнитного излучения.

1.2. Фотон не может быть разделен на несколько частей и не распадается спонтанно в вакууме.

1.3. Фотон является истинно электронейтральной частицей. Скорость перемещения (движения) фотона в вакууме равна «с».

1.4. Свет представляет собой поток локализованных частиц - фотонов.

1.5 . Фотоны излучаются во многих природных процессах, например: при движении заряженных частиц с ускорением (тормозное, синхротронное, циклотронное излучения) или при переходе электрона из возбуждённого состояния в состояние с меньшей энергией. Это происходит в результате основного фундаментального превращения в Природе - превращения кинетической энергии заряженной частицы в электромагнитную (и наоборот).

1.6. Фотону свойственен корпускулярно-волновой дуализм:

С одной стороны фотоны демонстрирует свойства волны в явлениях дифракции и интерференции при масштабах, сравнимых с длиной волны фотона;

С другой стороны фотон ведет себя как частица, которая излучается или поглощается целиком объектами, размеры которых много меньше его длины волны (например, атомными ядрами) или считаются точечными (электрон).

1.7. Учитывая тот факт, что одиночные фотоны демонстрирует свойства волны, вполне достоверно можно утверждать, что фотон представляет собой «миниволну» (отдельный, компактный«кусочек» волны). При этом должны учитываться следующие свойства волн:

а) э лектромагнитные волны(и фотон) - это поперечные волны, в которых векторы напряженности электрических (E) и магнитных (H) полей колеблются перпендикулярно направлению распространения волны.Электромагнитные волны (фотон) можно передать от источника к приёмнику, в том числе и через вакуум. Им не требуется среда для своего распространения.

б) половина энергии электромагнитных волн (и фотона) является магнитной.

в) для характеристики интенсивности волнового процесса используют три параметра: амплитуда волнового процесса, плотность энергии волнового процесса и плотность потока энергии.

1.8. Кроме того, при рассмотрении схемы строения фотона и принципа его перемещения были учтены следующие данные:

а) излучение фотона практически проходит за период времени порядка 10 -7 сек - 10 -15 сек. За этот период электромагнитное поле фотона возрастает от нуля до максимума и вновь падает до нуля. См. рис.1.

б) график изменения поля фотона никак не может быть куском обрезанной синусоиды, т.к. в местах обрезки возникали бы бесконечные силы;

в) поскольку частота электромагнитной волны - это величина, которая наблюдается в опытах, то эту же частоту (и длину волны) можно приписать и отдельному фотону. Поэтому параметры фотона, как и волны, описываются формулой E = h* f , где h - постоянная Планка, которая связывает величину энергии фотона с его частотой (f ).

Рис. 1. Фотон является материальной частицей и представляет собой компактный (имеющий начало и конец), неделимый «кусочек» волны, у которой электромагнитные поля возрастает от нуля до некоторого максимума и вновь падают до нуля. Магнитные поля условно не показаны.

Часть 2. Основные принципы строения фотона.

2.1. Практически во всех статьях по электромагнитным волнам (фотонам) на рисунках описывается и графическипоказывается волна, состоящая из двух полей - электрического и магнитного, например, цитата: «Электромагнитное поле представляет собой совокупность электрического магнитного полей...». Однако существование «двухкомпонентной» электромагнитной волны (и фотона) невозможно по одной простой причине: однокомпонентного электрического и однокомпонентного магнитного поля в электромагнитной волне (фотоне) не существует и существовать не может. Объяснение:

а) существуют теоретические модели-формулы-законы, которые используются для расчетов или определения параметров в идеальных условиях (например - теоретическая модель идеального газа). Это вполне допустимо. Однако для расчетов в реальных условиях в эти формулы вводятся поправочные коэффициенты, которые отражают реальные параметры среды.

б) также существует теоретическая модель под названием «электрическое поле». Для решения теоретических задач это допустимо. Однако реально существуют только два электрических поля: электрическое поле-плюс (№1) и электрическое поле-минус (№2). Субстанции под названием «беззарядовое? электронейтральное? электрическое поле №3» в реальности не существует, и существовать не может. Поэтому, при моделировании реальных условий в теоретической модели под названием «электрическое поле» всегда необходимо учитывать два «поправочных коэффициента» - реальное электрическое поле-плюс и реальное электрическое поле-минус.

в) существует теоретическая модель под названием «магнитное поле». Это вполне допустимо для решения некоторых задач. Однако реально у магнитного поля всегда существуют два магнитных полюса: полюс №1 (N) и полюс №2 (S). Субстанции под названием «бесполюсное? магнитное поле №3» в реальности не существует и существовать не может.Поэтому, при моделировании реальных условий в теоретической модели под названием «магнитное поле» всегда необходимо учитывать два «поправочных коэффициента» - полюс-N и полюс-S.

2.2. Таким образом, учитывая вышесказанное можно сделать вполне однозначный вывод: фотон является компактной (имеющий начало и конец), материальной частицей, у которой материя представляет собой совокупность двух электрических (плюс-минус) и двух магнитных (N-S) полей, способных распространяться от своих источников без затуханий (в вакууме) на сколь угодно большие расстояния. См. рис.2.

Рис.2. Фотон представляет собой совокупность двух электрических полей (плюс и минус) и двух магнитных полей (N и S). При этом полностью соблюдается общая электронейтральность фотона. В данной работе принимается, что электрическое поле-минус стыкуется с магнитным полем-N, а электрическое поле-плюс стыкуется с магнитным полем-S.

Часть 3. Квант энергии и квант массы.

3.1. С одной стороны фотон представляет собой компактную, неделимую частицу, у которой электромагнитные поля возрастает от нуля до некоторого максимума и вновь падают до нуля. То есть фотон имеет вполне реальный линейный размер (начало и конец).

3.2. Однако с другой стороны параметры фотона, как и волны, описываются формулой E = h* f , где h - постоянная Планка (эВ*сек), элементарный квант действия (фундаментальная мировая константа), которая связывает величину энергии фотона с его частотой (f ).

3.3. Это позволяет полагать, что все фотоны состоят из вполне определенного количества (n) «самостоятельных» электронейтральных «усреднённых» элементарных квантов энергии (эВ) с абсолютно одинаковой длиной волны (L ). В этом случае энергия любого фотона равна: Е = е 1 *n, где (е 1 ) - энергия элементарного кванта, (n) - их количество в фотоне. См. рис.3.

Рис.3.

а) «нормальный» фотон (электромагнитные поля возрастает от нуля до некоторого максимума и вновь падают до нуля);

б) тот же фотон из «усреднённых» квантов. Можно допустить, что любой фотон состоит из вполне определенного количества абсолютно одинаковых «усреднённых» элементарных квантов энергии;

в) элементарный «усреднённый» квант энергии фотона. Элементарный квант энергии (размерность - эВ) абсолютно одинаков для всех электромагнитных волн всех диапазонов и аналогичен элементарному кванту действия Планка, (размерность - эВ*сек). В этом случае: Е (эВ) = h* f = е 1 *n.

3.4. Материя фотона. Фотоны излучаются в результате основного фундаментального превращения в Природе - превращение кинетической энергии заряженной частицы в электромагнитную и наоборот - превращение электромагнитной энергии фотонов в кинетическую энергию заряженной частицы. Однако кинетическая энергия нематериальна, а электромагнитная энергия фотона обладает всеми свойствами материи. Таким образом: в результате основного фундаментального превращения в Природе нематериальная кинетическая энергия заряженной частицы преобразуется в энергию электрических и магнитных полей фотона, который обладает вполне реальными свойствами материи: импульсом, скоростью, массой и др. характеристиками. Поскольку фотон материален, то материальны и все составляющие его части. То есть: элементарный квант энергии автоматически является элементарным квантом массы.

3.5. Любой фотон состоит из вполне определенного количества «самостоятельных» электронейтральных элементарных квантов энергии. И рассмотрение схемы строения элементарного кванта показывает, что:

а) элементарный квант невозможно разделить на две равные части, поскольку это автоматически будет являться нарушением закона сохранения заряда;

б) от элементарного кванта также невозможно «отрезать» более мелкую часть, поскольку это автоматически приведет к изменению значения постоянной Планка (фундаментальной константы) для этого кванта.

3.6. Следовательно:

Первое. Превращение электромагнитной энергии фотонов в кинетическую энергию заряженной частицы не может быть непрерывной функцией - электромагнитная энергия может превращаться в кинетическую энергию частиц (и наоборот) только при значениях энергии кратных одному элементарному кванту энергии.

Второе. Поскольку оболочки кварков, протонов, нейтронов и др. частиц представляют собой уплотнённую электронейтральную материю фотонов, то массы этих оболочек также имеет значения, кратные элементарному кванту массы.

3.7. Примечание: тем не менее, разделение элементарных квантов на две абсолютно равные части (положительную и отрицательную) вполне возможно (и происходит) при образовании электрон-позитронных пар. В этом случае масса электрона и позитрона имеет значения, кратные половине элементарного кванта массы (см. « Электрон. Образование и строение электрона. Магнитный монополь электрона»).

Часть 4. Основные принципы перемещения фотона.

4.1. Перемещение материального фотона-частицы может осуществляться только двумя способами:

Вариант-1: фотон перемещается по инерции;

Вариант-2: фотон является самодвижущейся частицей.

4.2. По неизвестным причинам, именно инерционное движение электромагнитных волн (и фотонов) либо подразумевается, либо упоминается и графически показывается практически во всех статьях по электромагнитным волнам, например: Wikipedia. Electromagnetic radiation. English. См. рис.4.

Рис.4. Пример инерционного перемещения фотона (Wikipedia. Electromagnetic radiation). Фотон перемещается мимо наблюдателя слева направо со скоростью

V

= «с». При этом все лепестки синусоиды не меняют своих параметров, то есть: в системе отсчёта фотона они абсолютно неподвижны.

4.3. Однако инерционное движение фотона невозможно, например, по следующей причине: при прохождении фотона сквозь препятствие (стекло) его скорость уменьшается, но после прохождения препятствия (одного или нескольких) фотон вновь «мгновенно» и восстанавливает свою скорость до «с» = const. При инерциальном движении такое самостоятельное восстановление скорости невозможно.

4.4. «Мгновенный» набор скорости фотоном (до «с» = const) после прохождения препятствия возможен только при условии, если сам фотон является самодвижущейся частицей. При этом механизмом самопередвижения фотона может являться только переполюсовка имеющихся в наличии электрических (плюс и минус) и магнитных (N и S) полей с одновременным смещением фотона на полпериода, то есть с удвоенной частотой (2* f ). См. рис.5.

Рис.5. Схема перемещения фотона за счёт переполюсовки полей. «Фрагмент» - последовательность переполюсовки поля-плюс.

4.5. Объяснение механизма перемещения фотона основывалось на следующих данных:

а) электромагнитное поле фотона представляет собой совокупность переменных электрических (плюс-минус) и магнитных (N и S) полей;

б) электрические и магнитные поля фотона не могут исчезнуть - они могут только превращаться друг в друга. Порождение магнитного поля переменным электрическим полем является фундаментальным явлением природы;

в) магнитное поле появляется только при наличии изменяющегося во времени электрического поля и наоборот (всякое изменение электрического поля возбуждает магнитное поле и, в свою очередь, изменение магнитного поля возбуждает поле электрическое). Поэтому магнитные поля фотона могут возникнуть только при наличии у фотона переменных по знаку иизменяющихся во времени электрических полей (в системе отсчёта фотона).

4.6. При объяснении механизма переполюсовки фотона рассматривались следующие варианты:

а) наличие свободного пространства впереди фотона. Фотон представляет собой компактный, неделимый «кусочек» волны в виде синусоиды, у которой электромагнитные поля возрастает от нуля до некоторого максимума и вновь падают до нуля. То есть: «тело» фотона имеет вполне реальную геометрическую длину (начало и конец). Движение фотона происходит за счёт перемещения фотона на расстояние одного полупериода (1/2L) за каждый акт переполюсовки. И это перемещение всегда может происходить только в одну сторону (вперед), где перед фотоном имеется в наличии свободное пространство;

б) «Борьба противоположностей». Электромагнитное поле фотона представляет собой совокупность переменных электрических (плюс-минус) и магнитных (N и S) полей. В данной работе принимается, что электрическое поле-минус стыкуется с магнитным полем-N, а электрическое поле-плюс стыкуется с магнитным полем-S. Но в этом случае возникает постоянное (и законное) стремление магнитных полей N и S состыковаться друг с другом, то есть создать полноценный «двухполюсной магнит». Для этого одно из магнитных полей обязано сдвинуться на полпериода. Однако магнитные и электрическими поля «намертво» связаны между собой, и всякая попытка магнитного поля «освободится» от электрического поля «мгновенно» приводит к ответной реакции противодействия - вызывает переполюсовку (переброску) всех полей и их автоматическое смещение на полпериода.

4.7. Поскольку других вариантов объяснения механизма самопередвижения фотона не просматривается, то перемещение фотона за счёт переполюсовки полей, по-видимому, является единственным решением проблемы. Ибо только режим переполюсовки позволяет поддерживать режим самодвижения фотона и одновременно обеспечить соблюдение фундаментального закона Природы - порождение магнитного поля при наличии переменного по знаку и меняющегося во времени электрического поля (и наоборот). Предложенные варианты механизма переполюсовки (причин и последовательности) требуют дополнительных проработок, которые в данной работе не могут быть представлены. Тем не менее, приведенные объяснения являются приемлемым выходом из создавшейся ситуации в решении проблемы постоянства скорости света, поскольку позволяют с той или иной степенью достоверности объяснить механизм самопередвижения фотона.

4.8. Скорость фотона. Скорость (с) электромагнитных волн (фотонов) в вакууме, их частота (f ) и длина волны (L ) жестко связаны формулой: с = f * L . Однако при этом следует иметь в виду, что перемещение фотона происходит за счёт одновременной переполюсовки его электрических и магнитных полей, во время которой фотон смещается на расстояние одного полупериода (L/2) за каждый акт переполюсовки, то есть с удвоенной частотой. С учётом этого формула скорости будет иметь вид с =2 f * L /2, что абсолютно идентично основной формуле: с = f * L .

5. Таким образом:

5.1. Фотон является локализованной (компактной) материальной частицей, у которой материя представляет собой совокупность двух электрических (плюс и минус) и двух магнитных (N и S) полей, значения которых возрастают от нуля до некоторого максимума и вновь падают до нуля. При этом полностью соблюдается общая электронейтральность фотона.

5.2. В результате основного фундаментального превращения в Природе нематериальная кинетическая энергия заряженной частицы преобразуется в материальную энергию электрических и магнитных полей фотона. Фотон материален и состоит из вполне определенного количества абсолютно одинаковых «усреднённых» элементарных квантов энергии, которые автоматически являются элементарными квантами массы.

5.3. Фотон является самодвижущейся частицей способной перемещаться от своего источник на сколь угодно большие расстояния (в вакууме). Ему не требуется среда для своего перемещения. Движение фотона происходит за счёт переполюсовки переменных электрических (плюс-минус) и магнитных (N и S) полей, во время которой фотон смещается на расстояние одного полупериода за каждый акт переполюсовки.

5.4. В данной работе принимается, что в каждом элементарном кванте электрическое поле-минус стыкуется с магнитным полем-N, а электрическое поле-плюс стыкуется с магнитным полем-S. Другие варианты стыковки полей требуют дополнительных проработок и в данной работе не рассматривались.