Царь Алексей Михайлович был женат два раза. Когда он женился в первый раз, родня царицы, Милославские, вошли в силу; а когда царица умерла, и царь взял другую жену, Нарышкину, то на первое место к нему стали Нарышкины. В 1676 году после его смерти на престол сел старший его сын, Фёдор, и Милославские опять вошли в силу и почёт. Поэтому, когда царь Фёдор умер, и патриарх благословил на царство малолетнего Перта, приходилось править матери его, Наталье Кирилловне Нарышкиной, и Нарышкины становились на место Милославских. Милославские стали думать, как бы дело поправить и не дать царице Наталье управлять царством. За это взялась молодая царевна, Софья Алексеевна, дочь царя Алексея от Милославской, первой царицы.

Детство Софьи оборвалось в десять лет, когда умерла её мать, весёлая хлопотунья Марья Ильинична. Со смертью матери ушла и любовь отца, с каждым днём отдалявшегося от детей. Вскоре Алексей Михайлович женился на Наталье Кирилловне - дочери небогатого дворянина Нарышкина, воспитывавшейся в семье любимца царя - боярина Артамона Матвеева, который считался в то время чуть ли не самым просвешённым и передовым человеком всея Руси. По дворцовым палатам ходили упорные слухи, что "опоил боярин царя батюшку, одурманил, чародействам принудил на девке Наталье жениться" 2 1 Николаева А. «Первая феминистка земли русской» - «Эхо планеты» 1995 (июнь) стр. 4

2 Петрушевский А. «Рассказы про старое время на Руси» - Ярославль ТОО «Лилия» 1994 , разбрасывались письма, в которых доброжелатели предостерегали царя. Однако к молодой царевне Алексей Михайлович привязался всей душой, совсем ослабилась его забота о болезненных детях первой своей жены. Тем более что после слабенького Ивана, наконец-то принесла ему Наталья здорового и крепкого сына, Петра. Так Софья оказалась без любви и внимания со стороны отца.

Выделяясь среди хилых и болезненных братьев и сестёр, крепким здоровьем и статью Софья получила по тем временам образование, совершенно немыслимое для женщины: под руководством опытного наставника мономаха Семёна Полоцкого она выучилась читать и писать, одолела Закон Божий, а также всяческую элитную премудрость. Дивясь способностям своей юной ученицы, Семён сочинил в её честь "вирши" где нахвалял её премудрость. Согласно легенде, в год появления кометы "хвостушки", так называли её в народе, мономах составил гороскоп царевны, пообещал ей, что вознесётся она на "высоту небывалую". "Разве есть путь на Руси, на котором женщина может вознестись и прославиться" 1 1 Николаева А. «Первая феминистка земли русской» - «Эхо планеты» 1995 (июнь) стр. 5 , усомнилась Софья. Рассказал ей в ответ Семён историю Тульхерии Августы, дочери греческого кесаря Аркадия, которая после смерти отца стала править греческой империей вместо своего брата, скорбного главою. В последствии, Софья не раз вспоминала о греческой правительнице, "поверяя её судьбою собственную жизнь, да видно, и из сходного семени на Руси другие совсем цветы вырастают".

"Начитанность ли излишняя с малых царевнину душу растревожила,- ведь всё зло на Руси, как водится, от вредных книжек проистекает,- да только своё несоответствие царскому терему, где подрастало девять незамужних царевен, Софья начала ощущать, лишь только себя осознавать стала". 33 Валишевский К. «Пётр великий» - Москва СП «Икпа» 1990 Жизнь московских царевен казалась ей хуже, чем девушки-простолюдинки которая до замужества, в родительском доме пользовалась хоть какою свободой. Чем выше в ту пору было общественное положение родителей девушки, тем более стеснялась её свобода. Царевны же коротали свой век настоящими отшельницами. Кроме патриарха, духовника да близких родственников (исключительно пожилого возраста), ни один мужчина шагу не мог ступить в их терема. В дворцовые церкви царевны переходили из терема крытыми переходами. Да и в самой церкви ничей нескромный взгляд их не мог коснуться, ибо положено им было становиться в особых тайниках, за занавесью из цветной тафты. Из кремлёвских хором царевны выезжали редко, а коль и случалось такое, то возили их обычно ночью. Царевен не звали ни на один из праздников, проходившем в царском дворце. Лишь при погребении отца или матери могли они идти по улице пешком, да и то в непроницаемых покрывалах и заслонённые "запонами" - суконными полами, которые несли вокруг них сенные девушки.

Отрочество Софьи проходило в атмосфере жестокой грызни двух кланов - Милославских и Нарышкиных. Умная, не по годам развитая царевна, с юности научилась разбираться в теремных интригах, постигла коварную науку тайной междоусобицы, которая прорвалась на поверхность в день, когда Царь Алексей Михайлович покинул земную обитель. От того кто из его детей получит власть, зависело какой клан возьмёт верх. Истовый "нарышкинец" Артамон Матвеев хотел посадить на престол маленького Петра - вместо старшего всех царёвых сыновей царевича Фёдора, однако именно тогда состоялся политический "дебют" Софьи, закулисными интригами сумевшей разбить замыслы опытного игрока Матвеева. В 1676 году государем стал её единокровный брат Фёдор, моложе царевны тремя годами, больной, слабый, да и к тому же податливый её влиянию.

Под видом ухаживания за больным братом, Софья приучила бояр своему постоянному присутствию на докладах, сама привыкла прислушиваться к разговорам о государственных делах, мало-помалу принялась участвовать в них, а потом и вовсе стала решать вопросы по личному усмотрению. На царских докладах и повстречала она "дуга сердечного" князя Василия Васильевича Голицына - "человека не старого, лет всего лишь сорока, ума обширного и с лица пригожего". 55 Толстой А.Н. "Пётр Первый" - Москва "Художественная литература" 1981 г. Это в послепетровской России женщинам, втиснутым в "басурманские" корсеты, да нахлобучившими на головы "чужие волоса", модно стало заводить любовников. Теремных же затворниц суровый "Требник" предостерегал не то что от любовной связи - слов - то на Руси ещё таких не знали, а от подмигивания мужчине и от "наступания оному на ногу". Софья, натура страстная и кипучая, против тогдашних обычаев любви своей не таила и отношения её с князем скоро стали известны последней теремной посудомойке. В правление брата Фёдора вошла Софья в пору своего цветения. Влекло, однако, Софью к Голицыну не одна только страсть: как опытный царедворец, он помогал разобраться в хитросплетениях "мужского" боярского мира. Это он надоумил Софью отправить в ссылку Матвеева, изрядно ослабив нарышкинскую партию.

Прожив 20 лет и 11 месяцев отдал богу душу царь Фёдор. Политическим амбициям Софьи был нанесён серьёзный удар. Она была близка к отчаянию - впрочем она и в самом деле любила брата. Когда его хоронили, она с открытым лицом шла до церкви, в очередной раз шокировав московское общество столь дерзким поступком: "негоже было царевне появляться на людях да ещё в голос плакать". Страсти во дворце накалились до предела. Милославские и Нарышкины, не скрывая взаимной ненависти, вступили в новую фазу борьбы за российский трон. "Вот как неожиданно умер царь наш Фёдор - молвила в толпу Софья, возвращаясь из церкви, - отравили его, видать враги наши". 4 4 Криворотов В. "Вехи. Взлеты и падения особого пути России" - "Знание - сила", №8,9 1990г Народ был поражён её словами.

Выборными людьми, случайно собравшимися в Москве в конце 1681 года совсем по другому делу, из двух братьев Ивана и Петра, на престол был выбран сын царицы Натальи Пётр. Провозглашение его состоялось 27 апреля. Править, очевидно, должна была его мать и вызванный из ссылки воспитатель её Артамон Матвеев.

Wrote in April 14th, 2016

Оригинал взят у aldusku в Материалы для русской иконографии. Собрал Д.А. Ровинский. I том (1)

Сегодня I том (1) Ровинский Д.А. Материалы для русской иконографии 1884, гравюры с 1 по 20.

Об издании и предисловие , I том (1 / с 1 по 20) , I том (2 / с 21 по 40) , II том (1/ с 41 по 60); II том (2/ с 61 по 80); III том (1/ с 81 по 100); III том (2/ с 101 по 120); IV том (1/ с 121 по 140); IV том (2/ с 141 по 160); V том (1/ с 161 по 180); V том (2/ с 181 по 200); VI том (1/ с 201 по 220); VI том (2/ с 221 по 240); VII том (1/ с 241 по 260); VII том (2/ с 261 по 280); VIII том (1/ с 281 по 300); VIII том (2/ с 301 по 320); IX том (1/ с 321 по 340); IX том (2/ с 341 по 360); X том (1/ с 361 по 380); X том (2/ с 381 по 400); XI том (1/ с 401 по 420); XI том (2/ с 421 по 440); XII том (1/ с 441 по 460); XII том (2/ с 461 по 480)1. Достоверный портрет Царевны Софьи Алексеевны, гравированный Афонасьевым с оригинала Тарасевича

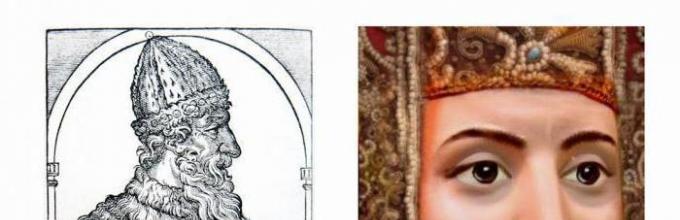

1. Достоверный портрет Царевны Софьи Алексеевны, гравированный учеником Академии Художеств Афонасьевым, с оригинала Тарасевича * .

* Примечание . Софья Алексеевна, Царевна, дочь Царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской, род. 1 Сентября 1657 года; соправительница с братьями Иоанном и Петром Алексеевичами с 26 Мая 1682 года; 7 Сентября 1689 удалена от правления и пострижена в монахини под именем Сусанны. Чрезвычайно талантливая, энергичная и властолюбивая женщина; замечательная писательница. Во время усмирения стрелецкого бунта подвергнута пытке; умерла 3 июля 1704 года в темнице.

Из дела Федора Шакловитого видно, что по его заказу был выгравирован, выписанным для того в Москву гравером Тарасевичем, портрет Царевны, без братьев, в царском облачении и с царским титулом: «у цесаря де Римского седмь курфирстов рисуется вокруг его портрета, тако на подобие сего, вместо семи курфирстов надобно сделать седмь даров, сиречь добродетелей великой государыни» (показание Шакловитого).

Отпечатки с доски Тарасевича печатались на атласе, тафте, обяри (плотной шелковой ткани) и на бумаге. Они были розданы окольничему А. П. Ржевскому, В. С. Нарбекову «и иным разным людям». Граверу Тарасевичу с товарищами и Богдановскому, сочинявшему подписи, выдано за работу «по сто рублев денег, да обярь, да атлас, да по две пары штук сукна, да по две пары собольих шкур» .

Впоследствии оттиски этого портрета, по приказанию Петра, отбирались, и так исправно, что до нас не дошло из них ни одного экземпляра. В 1777 году в Академии Художеств хранился еще один экземпляр его, но и тот утрачен; хорошо еще, что с него в этом году была сделана гравером Афонасьевым * точная копия, снимок с которой и приложен в настоящем издании.

* Примечание . В бумагах Академии Художеств об этой копии сохранилось следующее известие: в апреле 1777 года собранием Академии Художеств заключено было в Академию Наук сообщить, дабы благоволено было публиковать о гравированном при сей Академии портрете Царевны Софии Алексеевны точного подлинника ее времен, которому эстампу подканцеляристу Векшину и производить продажу ценою по тридцати копеек (Петровск. сборн. матер. для истор. Акад. Худ. т. I, стр. 221). В настоящее время лист этот тоже очень редок.

В Галерее Романовых есть портрет Царевны Софьи, писанный масляными красками, схожий точь-в-точь с портретом ее на гравюре Афонасьева (Тарасевича). Царевна изображена на нем в овальном медальоне, помещенном на груди огромного двуглавого орла; на крыльях орла 6 клейм и 7-е между его головами; в клеймах изображены те же семь добродетелей, но в совершенно другой композиции против клейм Тарасевича; так например твердость представлена в виде женщины, у ног которой стоит лев; щедрость - в виде женщины, оделяющей ребятишек. Точно такой же портрет Царевны хранится * в Московском Новодевичьем монастыре , под названием: Знамя Царевны Софьи; на нем семь клеим оставлены пустыми, без изображений добродетелей.

* Примечание . Фотография с этого портрета помещена в Галерее дома Романовых; издание Клиндера. Спб. 1866 г.

Гравер Леонтий Тарасевич , гравировавший портрет Софьи, учился в Аугсбурге у славившихся в то время братьев Килианов. Гравюры Леонтия Тарасевича травлены водкою, в их манере, весьма легко и живописно, и хорошо рисованы. Лучшие листы его находятся в Печерском Патерике 1702 года; из них картинка, представляющая препод. Иеремию Прозорливого, может быть поставлена на ряду с произведениями лучших голландских офортистов. Портреты Софьи и В. В. Голицына не из лучших работ Тарасевича, и рисунок в них далеко не безукоризнен. Из других работ его замечательны: портреты князя. Радзивила, подстольника Георгия Земли, графа. Б. П. Шереметьева и картинка, изображающая торжественный въезд Петра в новопокоренную им крепость Азов. Последние два листа приложены к поздравительным виршам (на польском языке), поднесенным графу Шереметьеву по случаю его побед под Азовом и Кизи-Кирменом (в библиотеке графа С. П. Шереметьева, уник).

Для распространения портрета Софьи, гравированного Тарасевичем, Шакловитый переслал оттиск его, при посредстве Андрея Виниуса, амстердамскому бургомистру Николаю Витсену, который поручил граверу Блотелингу сделать с него копию (с переводом всех подписей на латинский язык) и в скором времени прислал Шакловитому сто отпечатков, которые и были розданы доверенным Царевны Софьи лицам. Впоследствии отпечатки эти были, по приказанию Петра I, усердно уничтожаемы, так что в настоящее время их осталось всего три * .

* Примечание . Веселли, составлявший каталог произведений Блотелинга, даже не знал о существовании этого листа.

И все они идут из заграницы; а именно: 1-й в Публичной Библиотеке подаренный туда князем Лобановым-Ростовским ; 2-й в моем собрании, купленный в Амстердаме, на распродаже знаменитого собрания портретов Бойделя Ниенхюйса, в 1872 году, за 120 флоринов, и 3-й, на котором еще не вырезано ни одной подписи, у М. Н. Похвистнева; этот последний куплен у берлинского антиквария Штаргардта за 1 1/2 талера (в 1876 году) и лежал у него в папке под названием: «Ein unbekannter Russischer Kaiser». Этот лист куплен у Г-жи Похвистневой графом Д. И. Толстым за 300 рублей в 1882 году. Нет надобности говорить, что в настоящее время за гравюру Блотелинга с полною подписью, составляющую существенную принадлежность ее, охотники с удовольствием заплатили бы до 1000 рублей и даже более, так как редкость этой гравюры не случайная, а документальная. Нашу копию положительно трудно отличить от оригинала.

Заимствованная из книги Лазаря Барановича: «Благодать и Истинна Иисус Христос бысть, егда от него.... Иоанн Алексеевич.... и Петр Алексеевич.... поставлены суть царе. Чернигов 1683» .

Вверху гравюры, посередине, изображена Царевна София Алексеевна в виде апокалипсической жены, с распущенными волосами и с крыльями орла. Цари Иоанн и Петр изображены по три раза: 1-й в медальонах, помещенных на крыльях Царевны; 2-й предстоящими перед Спасителем, и 3-й пониже: Царь Иоанн, предшествуемый Митрополитом и сопровождаемый Царевной Софьей, и Царь Петр, предшествуемый Патриархом и Царицей Натальей Кириловной.

В деле Шакловитого сохранилось описание медной доски «четверти три аршинных», привезенной в 1690 году из Чернигова Тарасевичем с товарищем, на которой было вырезано: «в начале Отец и Сын и Святой Дух, а ниже того персоны государей Ивана и Петра Алексеевичей и сестры их великой государыни Софии Алексеевны, а ниже того не подписано» . (Русск. Граверы; Москва 1870 г.). Наша доска 1683 года представляет полное сходство с этим описанием.

* .

* Примечание . Князь Василий Васильевич Голицын родился в 1633 году; он получил хорошее образование и знал много языков. В 1677 году он уже был назначен начальником пушкарей; с 1678 по 1680 г. оставался в Малороссии, для отражения татарских набегов. По смерти Феодора стал любимцем Царевны Софьи и сделал много добра для России, присоединением Смоленска и Малороссии, миром с Польшею и составлением союза против турок. Замешанный в заговоре против Петра I, он был отправлен в ссылку в Яранск, где и умер в 1713 году.

Гравированный Тарасевичем, одновременно с портретом Царевны Софьи Алексеевны, как это видно из дела Шакловитого * . Экземпляры его находятся в Эрмитаже и в Санкт-Петербургской Публичной Библиотеке.

* Примечание . В деле Шакловитого упоминается еще о другой доске работы Тарасевича, на которой были изображены Кн. В. В. Голицын и Гетман Самойлович; отпечатков с нее до сих пор неизвестно (Русск. Граверы. М. 1870, стр. 295).

5–10. 6 картинок из книги: Schleussing, Derer beyden Czaaren in Reussland Iwan und Peter Alexewitz, nebst dero Schwester der Princessin Sophia bisshero Dreyfachgeführter Regiments-Stab, und was darauf erfolget ist. Zittau 1693. 8° . Ha первой представлен царь Петр верхом; на второй царь Иоанн в рост, с лицом прикрытым вуалем; на третьей оба царя, сидящие на одном общем троне, принимают послов; на четвертой князь Вас. Вас. Голицын верхом; на пятой царевна Софья, и на шестой Патриарх Адриан; последние две картинки сделаны довольно карикатурно. Шлейсинг жил в России, и был очевидцем всего напечатанного в его записках.

12. Товарищ князя Долгорукова, князь Мышецкий

11–14. Четыре листа, изображающие посольство князя Я. Ф. Долгорукого в Париже в 1686 году.

На первом из них представлен посол Яков Федорович Долгорукий * , в горностаевой шубе, крытой шелковой узорчатой материей, и в таком же шелковом кафтане, перетянутом поясом; он в меховой горлатной шапке и длинных сапогах. На втором листе, с ошибочною подписью: «Knez Iacob Feodorovitz Dolgoruki» ** , изображен (по справедливому замечанию А. А. Васильчикова, Catal. rais. I. 308), товарищ князя Долгорукова, князь Мышецкий. На 3-м листе изображен посольский дьяк, Кирилл Варфоломеевич Алексеев, а на 4-м гонец посольства, Бехтеев *** .

* Примечание . Стольник и наместник Симбирский.

** Примечание . Во 2-х отпечатках этого листа ошибка эта исправлена; все прежниe подписи стерты и заменены простою подписью: «L’Embassadeur du Grand Due de Moscovie» .

*** Примечание . 1-e отпечатки этого листа без ландшафта сзади. Wass.

Относительно этого посольства в Московском Архиве Иностранных Дел находятся следующие сведения: 1686 февраля 24. 1). Отправлен во Францию и Гишпанию в гонцах жилец Никита Бехтеев «с объявлением о будущем вскоре в оныя Государствы великом посольстве» 2). полномочных послов стольников князя Якова (Федоровича) Долгорукова, князя Якова (Ефимьевича) Мышецкого и дьяка Кирилла Алексеева, с извещением о заключенном между росс. и польским государствами вечном мире и союзе против Турок и Татар, и для склонения оных Королей к вспомоществованию войсками или деньгами. Тут же отписки их послов, и переводы с королевских ответных грамот.

Все документы писаны от имени Иоанна, Петра и Софьи. В 195 г. послы выехали заграницу, а возвратились в Москву 196 г. (Архив М. И. Д.). Полный экземпляр этой замечательной сюиты (с которой сделаны наши копии) находится в собрании А. А. Васильчикова.

15. Изображение Царевны Софии Алексеевны , не сходное с Тарасевичевским портретом ее. Царевна представлена в рост, 3/4 влево; в короне, в высоком кокошнике с султаном и с покрывалом сзади; она в богатом шитом платье, поверх которого надет короткий кафтанчик; поверх всего накинута длинная порфира, подбитая мехом. Подле Царевны, справа, стол, на котором лежит на подушке корона. Внизу подпись: A Paris chez HBonnart аu coqrüe St. Jaques avec privil. | La Grande Duchesse de Moscovie . Лицо Царевны на этом портрете очень напоминает Версальский оригинал. Этот костюмный лист, кажется, был издан Боннаром в 1685 году, во время нахождения в Париже посольства князя Долгорукова, вместе с 4 листами, изображающими это посольство, и награвированными тем же мастером, который гравировал портрет Царевны. Скопирован с экземпляра, принадлежащего А. А. Васильчикову.

16. Поясные портреты Царей Иоанна и Петра Алексеевичей

16. Поясные портреты Царей Иоанна и Петра Алексеевичей, награвированные на одной доске Лармессеном в Париже , во время пребывания там послов князя Долгорукого и князя Мышецкого, в 1685 году. Оба Царя одеты в кафтанах и в шубах, застегнутых у шеи драгоценными запонами; на головах у них шапки колпачками, отороченные мехом, с драгоценными запонами впереди. Этот довольно редкий лист замечателен по верности костюма и по сходству лица Петра с позднейшими портретами его. Оригинал, с которого он выполнен был, несомненно привезен в Париж нашим посольством (князем Я. О. Долгоруковым), которое в 1685 г. было отправлено во Францию и Неаполь, и о приезде которого в Париж говорится в самом тексте гравюры.

Сделанная в том же 1685 году и позаимствованная (с изменениями) с гравюры Лармессена. Очень редкий лист. Спб. Публ. Библиотека.

18. Картинка, представляющая, как значится в подписях, Царей Феодора, Иоанна и Петра Алексеевичей, Патриарха Адриана и Митрополита, и приложенная при книге: Weber, Das veränderte Russland (Frankfurt und Hannover 1721–38, I, p. 18). Откуда заимствован Вебером оригинал этого листа, неизвестно; по моему мнению надписи, поставленные над фигурами, неверны, и картинка должна представлять Царей Иоанна и Петра Алексеевичей (второй стоит справа и лицо его отличается замечательным сходством с портретами Петра), а впереди их стоит малолетний царевич Алексей Петрович . Картинка эта представляет до некоторой степени переделку другой картинки, описанной в моей книге: Русские Народные Картинки (Спб. 1881 г.) под № 526, и представляющей Царей Иоанна и Петра и Царевича Алексея Петровича, поклоняющихся новородившемуся Спасителю.

19 и 20. Портрет Петра I в рост, в Московском наряде, в каком гравировали его Файторн, Голе и Вайт (в 1699 г.) ; издание Боннара. Снимок с находящегося в собр. П. Я. Дашкова перетиска (contre-épreuve), в котором фон нарисован красным карандашом. В настоящем издании приложено два отпечатка, перетиск и отпечаток в настоящую сторону.

Родилась 27 (17 по ст.ст.) сентября 1657 года в Москве. Одна из шести дочерей от брака с Марией Милославской, которая родила царю еще и двух сыновей — Федора и Ивана.

Царевна завела доселе не практиковавшийся порядок — она, женщина, присутствовала на царских докладах, а со временем без стеснения прилюдно стала давать собственные распоряжения .

Правление Софьи отмечено ее стремлением к широкому обновлению Русского общества. Царевной были предприняты все меры для развития промышленности и торговли. Во времена правления Софьи Россия начала производить бархат и атлас, ранее импортируемые из Европы. При ней была создана Славяно-греко-латинская академия. Софья Алексеевна отправила первое русское посольство в Париж. Во времена ее правления в Грановитой палате Кремля произошел знаменитый спор о вере, который положил конец многолетнему церковному расколу.

Кроме того, состоялась первая перепись населения, была проведена реформа налоговой системы, а также изменены правила получения государственных должностей (теперь от чиновников требовался не только титул, но и деловые качества претендентов). Софья начала реорганизацию армии по европейскому образцу, но не успела завершить начатое.

В годы правления Софьи были сделаны небольшие уступки посадам и ослаблен сыск беглых крестьян, что вызвало недовольство дворян. Во внешней политике наиболее значительными акциями правительства Софьи Алексеевны были заключение "Вечного мира" 1686 года с Польшей, закрепившего за Россией Левобережную Украину, Киев и Смоленск; Нерчинского договора 1689 года с Китаем; вступление в войну с Турцией и Крымским ханством. В 1689 году произошел разрыв между Софьей и боярско-дворянской группировкой, поддерживавшей Петра I. Партия Петра I одержала победу.

Этой женщине приписывали многие важные государственные деяния. Чем же так отличилась Софья Палеолог? Интересные факты о ней, а также биографические сведения собраны в этой статье.

Предложение кардинала

В Москву в феврале 1469 г. приехал посол кардинала Виссариона. Он передал письмо великому князю с предложением сочетаться браком с Софьей, дочерью Феодора I, деспота Морейского. Между прочим, в этом письме говорилось и о том, что София Палеолог (настоящее имя - Зоя, его решили заменить на православное из дипломатических соображений) уже отказала двум венценосным женихам, сватавшимся к ней. Это были герцог Медиоланский и французский король. Дело в том, что Софья не захотела выходить замуж за католика.

София Палеолог (фото ее, конечно же, не найти, но портреты представлены в статье), согласно представлениям того далекого времени, была уже немолодой. Однако она все еще была весьма привлекательна. У нее были выразительные, удивительно красивые глаза, а также матовая нежная кожа, что считалось на Руси признаком отличного здоровья. К тому же невеста отличалась статью и острым умом.

Кто такая София Фоминична Палеолог?

Софья Фоминична - племянница Константина XI Палеолога, последнего императора Византии. С 1472 года она являлась супругой Ивана III Васильевича. Отцом ее был Фома Палеолог, который бежал в Рим с семьей в после того как турки захватили Константинополь. Софья Палеолог жила после смерти отца на попечении великого папы римского. По ряду соображений он пожелал выдать ее замуж за Ивана III, овдовевшего в 1467 году. Тот ответил согласием.

София Палеолог родила сына в 1479 году, ставшего впоследствии Василием III Ивановичем. Кроме того, она добилась объявления Василия великим князем, место которого должен был занять Дмитрий, внук Ивана III, венчанный на царство. Иван III использовал брак с Софией для укрепления Руси на международной арене.

Икона "Благодатное Небо" и изображение Михаила III

София Палеолог, великая княгиня московская, привезла несколько православных икон. Предполагают, что в их числе была и редкое изображение Божией Матери. Она находилась в кремлевском Архангельском соборе. Однако, согласно другому преданию, реликвия была перевезена из Константинополя в Смоленск, а когда последний захватила Литва, этой иконой благословили на брак Софью Витовтовну, княжну, когда она выходила замуж за Василия I, московского князя. Образ, который сегодня находится в соборе, представляет собой список с древней иконы, выполненный в конце 17 века по заказу (на фото ниже). Москвичи по традиции приносили лампадное масло и воду к этой иконе. Считалось, что они наполнялись лечебными свойствами, ведь образ обладал целительной силой. Эта икона сегодня является одной из самых почитаемых в нашей стране.

В Архангельском соборе после свадьбы Ивана III появилось также изображение Михаила III, византийского императора, который был родоначальником династии Палеолог. Таким образом, утверждалось то, что Москва является преемницей Византийской империи, а государи Руси - наследники византийских императоров.

Рождение долгожданного наследника

После того как София Палеолог, вторая жена Ивана III, обвенчалась с ним в Успенском соборе и стала его супругой, она начала думать о том, как приобрести влияние и сделаться настоящей царицей. Палеолог понимала, что для этого следовало преподнести князю подарок, который могла сделать только она: родить ему сына, который станет наследником престола. К огорчению Софьи, первенцем оказалась дочь, умершая практически сразу после рождения. Через год снова родилась девочка, также скоропостижно скончавшаяся. София Палеолог плакала, молила Бога дать ей наследника, раздавала горстями милостыню убогим, жертвовала на храмы. Через некоторое время Матерь Божия услышала ее молитвы - вновь забеременела София Палеолог.

Биография ее наконец была отмечена долгожданным событием. Оно состоялось 25 марта 1479 года в 8 часов вечера, как говорилось в одной из московских летописей. Родился сын. Его нарекли Василием Парийским. Мальчика крестил Васиян, ростовский архиепископ, в Сергиевом монастыре.

Что привезла с собой Софья

Софье удалось внушить то, что было дорого ей самой, и что ценили и понимали в Москве. Она привезла с собой обычаи и предания византийского двора, гордость собственным происхождением, а также досаду за то, что ей пришлось выйти замуж за данника монголо-татар. Едва ли Софье понравилась в Москве простота обстановки, а также бесцеремонность отношений, царивших в то время при дворе. Сам Иван III был вынужден выслушивать укоризненные речи от строптивых бояр. Однако в столице и без нее у многих было желание изменить старые порядки, не соответствовавшие положению московского государя. А супруга Ивана III с греками, привезенными ею, которые видели и римскую, и византийскую жизнь, могли дать русским ценные указания, по каким образцам и как следует осуществлять желаемые всеми перемены.

Влияние Софии

Жене князя нельзя отказать во влиянии на закулисную жизнь двора и его декоративную обстановку. Она умело выстраивала личные отношения, ей отлично удавались придворные интриги. Однако на политические Палеолог могла ответить лишь внушениями, которые вторили смутным и тайным помыслам Ивана III. В особенности ясна была мысль о том, что своим замужеством царевна делает московских правителей приемниками императоров Византии с интересами православного востока, державшимися за последних. Поэтому Софью Палеолог в столице русского государства ценили главным образом как царевну византийскую, а не как великую московскую княгиню. Это понимала и она сама. Как пользовалась правом принимать в Москве иностранные посольства. Поэтому брак ее с Иваном был своего рода политической демонстрацией. Всему свету было заявлено о том, что наследница византийского дома, павшего незадолго до этого, перенесла державные права его в Москву, которая стала новым Царьградом. Здесь она разделяет эти права со своим супругом.

Реконструкция Кремля, свержение татарского ига

Иван, почувствовав свое новое положение на международной арене, нашел некрасивой и тесной прежнюю обстановку Кремля. Из Италии, вслед за царевной, были выписаны мастера. Они построили на месте деревянных хором Успенский собор (Василия Блаженного), а также новый каменный дворец. В Кремле в это время начал заводиться при дворе строгий и сложный церемониал, сообщавший московской жизни надменность и чопорность. Так же, как и у себя во дворце, Иван III стал выступать и во внешних отношениях более торжественной поступью. Особенно тогда, когда татарское иго без бою, как будто само собой, свалилось с плеч. А оно тяготело практически два столетия над всей северо-восточной Русью (с 1238 по 1480 год). Новый язык, более торжественный, появляется в это время в правительственных бумагах, в особенности дипломатических. Складывается пышная терминология.

Роль Софьи в свержении татарского ига

Палеолог в Москве не любили за влияние, оказываемое ею на великого князя, а также за перемены в жизни Москвы - "нестроения великие" (по выражению боярина Берсень-Беклемишева). Софья вмешивалась не только во внутренние, но и во внешнеполитические дела. Она требовала, чтобы Иван III отказался платить ордынскому хану дань и освободился наконец от его власти. Искусные советы Палеолог, как свидетельствует В.О. Ключевский, всегда отвечали намерениям ее мужа. Поэтому он отказался платить дань. Иван III растоптал ханскую грамоту в Замосковречье, на ордынском дворе. Позднее на этом месте был построен Преображенский храм. Однако народ и тогда "наговорил" на Палеолог. Перед тем как Иван III вышел в 1480 году к великому он отправил на Белоозеро жену с детьми. За это подданные приписали государю намерение бросить власть в том случае, если Москву возьмет и бежать вместе со своей супругой.

"Дума" и изменение обращения с подчиненными

Иван III, освободившись от ига, ощутил себя наконец полновластным государем. Дворцовый этикет стараниями Софьи начал напоминать византийский. Князь сделал своей супруге "подарок": Иван III разрешил Палеолог собрать из членов свиты собственную "думу" и устраивать на своей половине "дипломатические приемы". Царевна принимала иностранных послов и учтиво с ними беседовала. Это было невиданным новшеством для Руси. Обращение при дворе государя также изменилось.

София Палеолог принесла супругу державные права, а также право на византийский трон, как отмечал Ф. И. Успенский, историк, изучавший этот период. Боярам пришлось считаться с этим. Иван III прежде любил споры и возражения, однако при Софье он кардинально изменил обращение со своими придворными. Иван начал держаться неприступно, легко впадал в гнев, часто налагал опалу, требовал особого почтения к себе. Все эти напасти молва также приписала влиянию Софьи Палеолог.

Борьба за престол

Ее обвинили и в нарушении престолонаследия. Недруги в 1497 году наговорили князю, что София Палеолог замыслила отравить его внука для того, чтобы посадить собственного сына на престол, что ее тайно навещают готовящие ядовитое зелье ворожеи, что в этом заговоре участвует и сам Василий. Иван III в этом вопросе принял сторону своего внука. Он велел утопить в Москве-реке ворожей, арестовал Василия, а супругу удалил от себя, казнив демонстративно нескольких членов "думы" Палеолог. В 1498 году Иван III венчал Дмитрия в Успенском соборе как наследника престола.

Однако у Софьи в крови была способность к придворным интригам. Она обвинила Елену Волошанку в приверженности ереси и смогла добиться ее падения. Великий князь наложил опалу на внука и невестку и нарек Василия в 1500 году законным наследником престола.

Софья Палеолог: роль в истории

Брак Софьи Палеолог и Ивана III, безусловно, укрепил Московское государство. Он способствовал превращению его в Третий Рим. София Палеолог прожила более 30 лет в России, родив 12 детей своему мужу. Однако ей так и не удалось понять до конца чужую страну, ее законы и традиции. Даже в официальных хрониках встречаются записи, осуждающие ее поведение в некоторых ситуациях, сложных для страны.

София привлекла в русскую столицу архитекторов и других деятелей культуры, а также врачей. Творения итальянских архитекторов сделали Москву не уступающей по величественности и красоте столицам Европы. Это способствовало укреплению престижа московского государя, подчеркнуло преемственность русской столицы Второму Риму.

Смерть Софии

Софья скончалась в Москве 7 августа 1503 г. Она была погребена в Вознесенском девичьем монастыре московского Кремля. В декабре 1994 года в связи с перенесением в Архангельский собор останков царских и княжеских жен С. А. Никитин по сохранившемуся черепу Софии восстановил ее скульптурный портрет (на фото выше). Теперь мы можем хотя бы приблизительно представить себе, как выглядела Софья Палеолог. Интересные факты и биографические сведения о ней многочисленны. Мы постарались отобрать самое важное, составляя эту статью.

Софья Алексеевна (17 (27) сентября 1657 - 3 (14) июля 1704) - царевна, дочь царя Алексея Михайловича, в 1682-1689 годах регент при младших братьях Петре и Иване.

Царевна Софья Алексеевна родилась в семье Алексея Михайловича и его первой жены - Марии Ильиничны Милославской.

БИОГРАФИЯ.

После смерти бездетного Фёдора Алексеевича его братья 16-летний Иван, слабый физически и 10-летний Петр (будущий Петр I) Патриархом Иоакимом и боярами были оба провозглашены царями. Бояре Милославские во главе с Софьей (единокровной сестрой Ивана, но лишь сводной сестрой Петра по отцу) решили оспорить царское двоевластие. В мае 1682 г. им удалось инспирировать Стрелецкий бунт. Стрельцы - «служилые люди по прибору» - были значительное время одной из главных военных сил государства. В конце XVII в. положение их ухудшилось, постоянно находились поводы для недовольства условиями службы, настоящие бунты солдатской массы.

Петр видел, как бородатые стрельцы громили сторонников его родственников - Нарышкиных. Не раз потом в подмосковном Преображенском, куда была вынуждена уехать его мать, Петр вспоминал эти события.

Софья пришла к власти, опираясь на своего фаворита Василия Голицына и стрельцов. 15 сентября 1682 стала регентшей при малолетних братьях Иване и Петре.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА.

Софья была умной, властной, честолюбивой, знала польский язык, латынь и даже сочиняла стихи. Вольтер говорил о ней: «Правительница имела много ума, сочиняла стихи, писала и говорила хорошо, с прекрасной наружностью соединяла множество талантов; все они были омрачены громадным её честолюбием». Не имея законной возможности взойти на престол, царевна тем не менее чрезмерно жаждала власти, что приводило к частым конфликтам, в том числе и с людьми, её поддерживавшими.

ДОСТИЖЕНИЯ.

В начале июля 1682 умелыми действиями пресекла в Москве бунт стрельцов («Хованщина»). Бунтовщики, стараясь придать религиозную окраску своему выступлению, решили привлечь старообрядческого апологета священника Никиту из г. Суздаля, выдвинув его на духовный диспут с патриархом. Царица перенесла «прения о вере» во дворец, в Грановитую палату, изолировав тем о. Никиту от толпы народа. Не имея достаточной аргументации на доводы суздальского иерея, патриарх Иоаким прервал диспут, объявив своего противника «пустосвятом». Позже священник будет казнен. А царица продолжила борьбу с «расколом» теперь и на законодательном уровне, приняв в 1685 г. знаменитые «12 статей», на основании которых были казнены тысячи человек, повинных в староверии.

Заключила выгодный для России «Вечный мир» с Польшей, Нерчинский договор с Китаем. В 1687 и 1689 под руководством Василия Голицына были предприняты походы против крымских татар, но они были неудачны. В 1687 была образована Славяно-греко-латинская академия. 21 июля 1687 в Париж прибыло первое русское посольство.

НИЗЛОЖЕНИЕ.

30 мая 1689г. Петру I исполнилось 17 лет. К этому времени он, по настоянию матери, царицы Натальи Кирилловны, женился на Евдокии Лопухиной, и, по понятиям того времени, вступил в пору совершеннолетия. Старший царь Иван тоже был женат. Таким образом, не оставалось формальных оснований для регентства Софьи Алексеевны (малолетство царей), но она продолжала удерживать в своих руках бразды правления. Пётр предпринимал попытки настоять на своих правах, но безрезультатно: стрелецкие начальники и приказные сановники, получившие свои должности из рук Софьи, по-прежнему выполняли только её распоряжения.

Между Кремлём (резиденцией Софьи) и Преображенским, где жил Пётр, установилась атмосфера враждебности и недоверия. Каждая из сторон подозревала противную в намерении разрешить противостояние силовым, кровавым путём.

В ночь с 7-го на 8-е августа несколько стрельцов прибыли в Преображенское и донесли царю о готовящемся покушении на него. Пётр был очень напуган и верхом, в сопровождении нескольких телохранителей, тут же ускакал в Троице-Сергиев монастырь.

Утром следующего дня туда же отправились царицы Наталья и Евдокия под эскортом всего потешного войска, которое к тому времени составляло внушительную военную силу, способную выдержать длительную осаду в троицких стенах.

В Москве известие о бегстве царя из Преображенсого произвело потрясающее впечатление: все понимали, что начиналась междоусобица, грозившая большим кровопролитием. Софья упросила патриарха Иоакима поехать в Троицу, чтобы склонить Петра к примирению, но в Москву патриарх не возвратился, предпочтя остаться с царём.

27 августа из Троицы пришёл царский указ, подписанный Петром, с требованием всем стрелецким полковникам явиться в распоряжение царя в сопровождении рядовых стрельцов, по 10 человек от каждого полка, за неисполнение - смертная казнь. Софья, со своей стороны, запретила стрельцам отлучаться из Москвы, так же под страхом смерти.

Некоторые стрелецкие начальники и рядовые стрельцы, улучив момент, тайком перебегали к Троице. Софья чувствовала, что время работает против неё, и решила лично договориться с младшим братом, для чего выехала в Троицу в сопровождении небольшой охраны, но в селе Воздвиженском была задержана стрелецким нарядом, а посланные ей навстречу стольник И. Бутурлин, а затем боярин, князь Троекуров объявили ей, что царь её не примет, а если она попытается продолжать свой путь в Троицу, к ней будет применена сила. Софья возвратилась в Москву ни с чем.

Об этой неудаче Софьи стало широко известно, и бегство стрельцов, приказных чиновников и бояр из Москвы участилось. В Троице их благожелательно встречал боярин князь Б.А. Голицын - бывший дядька царя, на это время ставший главным советником Петра, и распорядителем в его ставке. Вновь прибывшим высокопоставленным сановникам и стрелецким начальникам он самолично подносил чарку и от имени царя благодарил за верную службу. Рядовым стрельцам тоже раздавали водку и наградные.

Пётр в Троице вёл образцовую жизнь Московского царя: присутствовал на всех богослужениях, оставшееся время проводил в советах с членами боярской думы и в беседах с церковными иерархами, отдыхал только в кругу семьи, носил русское платье, немцев не принимал, что разительно отличалось от образа жизни, который он вёл в Преображенском, и который неодобрительно воспринимался большей частью всех слоёв русского общества - шумные и скандальные застолья и забавы, занятия с потешными, в которых он нередко выступал в роли младшего командира, а то и рядового, частые посещения Кукуя, а, в особенности, то, что царь с немцами держался, как с равными себе, в то время как даже самые знатные и сановные русские, обращаясь к нему, согласно этикету должны были называть себя его рабами и холопами.

Софья, между тем, одного за другим теряла своих сторонников: в начале сентября в Троицу ушла во главе с генералом П. Гордоном наёмная иноземная пехота - наиболее боеспособня часть русского войска. Там она присягнула царю, лично вышедшему навстречу. Высший сановник правительства Софьи, «царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегатель», князь В.В. Голицын уехал в своё подмосковное имение Медведково, и устранился от политической борьбы. Активно поддерживал правительницу только начальник стрелецкого приказа Ф.Л. Шакловитый, всеми средствами старавшийся удержать стрельцов в Москве.

От царя пришёл новый указ - схватить (арестовать) Шакловитого и доставить в Троицу в железах (в цепях) для розыска (следствия) по делу о покушении на царя, а все, кто поддержит Шакловитого разделят его судьбу. Остававшиеся в Москве стрельцы потребовали от Софьи выдачи Шакловитого. Она сначала отказывалась, но была вынуждена уступить. Шакловитый был отвезён в Троицу, под пыткой дал признательные показания и обезглавлен. Одним из последних явился в Троицу князь В.В. Голицын, где он не был допущен к царю, и сослан с семьёй в Каргополь.

У правительницы не осталось людей, готовых рискнуть головой ради её интересов, и когда Пётр потребовал, чтобы Софья удалилась в Новодевичий монастырь, ей пришлось подчиниться. В монастыре она содержалась под стражей.

Во время стрелецкого восстания 1698 года стрельцы, по данным следствия, намеревались позвать её на царство. После подавления бунта Софья пострижена в монахини под именем Сусанны.

Умерла в 1704. Похоронена в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.

Царевна Софья в Новодевичьем монастыре (В. Репин)

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ.

В старообрядческом скиту Шарпан находится захоронение схимницы Прасковьи («царицына могила») в окружении 12-ти безымянных могил. Староверы считают эту Прасковью царевной Софьей, якобы бежавшей из Новодевичьего монастыря с 12-ю стрельцами.

Материал из Википедии - свободной энциклопедии.