Ливонская война стала одним из крупнейших военных конфликтов XVI века, охватившим Россию и северо-восточную Европу. На территории современных Эстонии, Латвии и Беларуси сражались армии Ливонской конфедерации, Москвы, Великого княжества Литовского, Шведского и Датского королевств. Следуя государственным интересам, Иван IV Грозный, прославившийся как амбициозный и своенравный монарх, решил принять участие в грядущем переделе Европы в связи с угасанием некогда сильного Ливонского ордена. В итоге затянувшийся конфликт не увенчался для Москвы успехом.

Для начала следует кратко рассказать об участниках этой войны и выяснить силы сторон.

Ливонская конфедерация

Ливонский орден, или Братство рыцарей Христа Ливонии – военно-религиозная организация рыцарей-крестоносцев, обосновавшаяся в северо-восточной Европе еще в XIII веке. Отношения ливонцев с русскими княжествами не сложились с самого начала; в 1242 году рыцари, еще находившиеся в составе Тевтонского ордена, приняли участие в походе на Псков и Новгород, но были разбиты в битве, известной как Ледовое побоище. К XV веку орден ослаб, и Ливония являла собой конфедерацию Ордена и четырех княжеств-епископств, остро конкурировавших между собой.

Карта Ливонской конфедерации

К XVI веку внутриполитическая ситуация лишь усугубилась, социальная и политическая разобщенность в орденских землях возросла до критического предела. Потому не удивительно, что не отличавшиеся миролюбием соседи Ливонии, а именно Швеция, Дания и Россия, стервятниками кружили над Прибалтикой, ожидая скорой добычи. Один из предшественников Ивана Грозного, великий князь Иван III, в начале XVI века заключил с Орденом мирный договор, согласно которому ливонцы платили ежегодную дань Пскову. Впоследствии Иван Грозный ужесточил условия договора, дополнительно требуя отказа от военных союзов с Литвой и Швецией. Ливонцы отказались выполнять подобные требования, и в 1557 году Орден подписал договор вассальной зависимости с Польшей. В 1558 году начались война, которая и поставила крест на Ливонской конфедерации.

Великое княжество Литовское

Обширное государство, располагавшееся на территории современных Беларуси, Украины и Литвы, было образовано в XIII веке, а с XVI века существовало в составе Речи Посполитой. В XV-XVI веках Литовское княжество было главным соперником Москвы за господство над территориями от Смоленска до Буга и от Балтики до Черного моря. Потому активное участие литвинов в Ливонской войне совершенно не вызывает удивления.

Русское царство

Как мы уже упоминали, инициатором Ливонской войны был Иван Грозный, один из самых знаменитых российских государей. От отца Василия III ему досталось сильное государство, пусть и ведущее с начала XVI века непрекращающиеся войны за расширение территории. Одной из целей деятельного царя стала Прибалтика, поскольку впадающий в ничтожество Ливонский орден не мог оказать России существенного сопротивления. Вся сила ливонцев заключалась в средневековом наследии – множестве укрепленных замков, составлявших мощную оборонительную линию, способную долгое время связывать силы неприятеля.

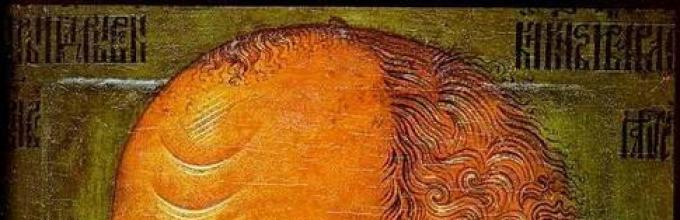

Иван Грозный (парсуна конца XVI

века)

Иван Грозный (парсуна конца XVI

века)

Основой армии Ивана Грозного были стрельцы – первое регулярное российское войско, набираемое из городских и сельских жителей, вооруженное пушками и пищалями. Казавшиеся неприступными средневековые замки не могли защитить своих владельцев от стремительно развивавшейся и совершенствовавшейся артиллерии. Незадолго до начала войны, в 1557 году, царь собрал в Новгороде сорокатысячное войско для грядущей кампании и был уверен в предстоящем успехе.

Начальный период войны

Война началась 17 января 1558 года с разведывательного рейда русских войск на ливонскую территорию, который возглавляли казанский хан Шах-Али и воеводы Глинский и Захарьев-Юрьев. Дипломатическим обоснованием похода была попытка получить с ливонцев причитающуюся Пскову дань, однако у Ордена не было никаких шансов собрать необходимую сумму в 60 тысяч талеров.

Нарва была сильной приграничной крепостью Ливонского ордена, основанной еще датчанами в XIII веке. По другую сторону границы для защиты от возможного вторжения в конце XV века возвели Ивангородскую крепость. Расстояние между укреплениями составляло порядка двух километров, что после начала боевых действий позволило гарнизону Нарвы, которым командовал рыцарь Фохт Шнелленберг, открыть огонь по Ивангороду, спровоцировав долгую артиллерийскую перестрелку. К апрелю 1558 года русские войска во главе с воеводами Даниилом Адашевым, Алексеем Басмановым и Иваном Бутурлиным подошли к Нарве. Началась осада.

11 мая крепость охватил пожар, разросшийся из-за сильного ветра. Защитникам Нарвы приходилось покидать стены и бросаться в неравный бой с более могущественным противником – бушующим пламенем. Воспользовавшись паникой в городе, войска Ивана Грозного пошли на штурм, и беспрепятственно проломили ворота. Стремительно захватив нижний город вместе с вражеской артиллерией, они открыли огонь по верхнему городу и цитадели. Осажденные быстро смирились с неотвратимым поражением и сдались на условиях свободного выхода из города. Нарва была взята.

Вместе с крепостью Ивану Грозному досталась гавань с выходом к Финскому заливу и Балтийскому морю – именно она стала колыбелью российского флота.

Помимо быстрого захвата Нарвы малой кровью, 1558 год увенчался рядом не менее успешных операций русской армии. В конце июня, несмотря на героическую оборону, пал замок Нейгаузен, чьим гарнизоном руководил рыцарь Уэкскюль фон Паденорм – крепость успешно отбивалась целый месяц, но истинно рыцарское мужество оказалось бессильно против артиллерии воеводы Петра Шуйского. В июле Шуйский захватил Дерпт (современный Тарту) – на протяжении семи дней артиллерия уничтожала укрепления практически в упор, после чего осажденным оставалось только договариваться о капитуляции.

Готхард фон Кетлер (портрет последней трети XVI века)

Готхард фон Кетлер (портрет последней трети XVI века)

В итоге, за период весны-осени 1558 года стрелецкое войско захватило два десятка крепостей, включая добровольно перешедшие под власть русского царя. К концу года ситуация переменилась – ливонцы решили перейти в контратаку. К 1559 году новым главой Ордена стал Готхард фон Кетлер, ставший последним в истории носителем титула ландмейстера Тевтонского ордена в Ливонии…

Кампания 1559 года

В конце года, когда русские войска отступили на зимние квартиры, оставив гарнизоны в захваченных крепостях, новый ландмейстер не без труда сумел собрать десятитысячную армию и подошел к крепости Ринген, охраняемой лишь несколькими сотнями стрельцов. Обреченные на поражение защитники героически оборонялись в течение пяти недель, на помощь Рингену выступил воевода Репнин, но его отряд в две тысячи человек был разбит армией Кетлера. Когда у стрельцов кончился порох, ливонцы смогли захватить крепость. Все ее защитники были уничтожены. Однако, взятие Рингена с трудом можно назвать успехом ливонцев – потратив больше месяца и потеряв при осаде пятую часть своего войска, Кетлер не смог продолжить наступление, и отошел к Риге.

После взятия Рингена ливонцами царь Иван Грозный решил дать Ордену адекватный ответ. В начале 1559 года стрельцы во главе с воеводой Василием Семеновичем Серебряным-Оболенским пересекли ливонскую границу и 17 января встретились с войском рыцаря Фридриха фон Фелькерзама у города Тирзен (ныне Тирза в Латвии). Битва закончилась для ливонцев сокрушительным поражением – сам Фридрих и 400 рыцарей (не считая простых воинов) погибли, остальные попали в плен или разбежались. Воспользовавшись успехом, русские войска прошли по ливонским землям через Ригу до Прусской границы, захватив еще 11 городов.

Эта операция вызвала полный развал ливонской армии, боеспособность которой снизилась до катастрофического уровня. К весне 1559 года все соседи Ордена существенно оживились, поскольку не только Москва имела виды на земли Ливонии. Литва, Польша, Швеция и Дания требовали от Ивана Грозного прекращения кампании, угрожая выступить на стороне Ливонской конфедерации.

Не менее важным фактором было беспокойство европейских монархов усилением Москвы. Так, литовский князь Сигизмунд II не без панических ноток сообщал в депеше английской королеве Елизавете:

«Московский государь ежедневно увеличивает своё могущество приобретением товаров, которые привозятся в Нарву, ибо сюда помимо прочего, привозится оружие, до сих пор ему не известное… приезжают военные специалисты, посредством которых он приобретает средства побеждать всех…»

Еще одной сложностью были разногласия в самой Москве. Отсутствие общей военной стратегии, когда часть бояр считала выход к Балтике самым приоритетным направлением, а другая выступала за быстрейшую ликвидацию Крымского ханства, вызывало ярые споры среди приближенных царя. Если появление контролируемых Москвой портов на Балтике перекраивало геополитическую и торговую карту Европы, значительно смещая чашу весов в пользу Ивана Грозного, то успешная южная кампания обеспечила бы защиту границ от постоянных набегов и обогатила бы воевод и бояр новыми земельными приобретениями.

Сигизмунд II Август, великий князь Литовский (портрет кисти Лукаса Кранаха, 1553 г.)

Сигизмунд II Август, великий князь Литовский (портрет кисти Лукаса Кранаха, 1553 г.)

В итоге, царь пошел на уступки и согласился дать ливонцам перемирие с марта по ноябрь 1559 года. Полученную передышку Орден использовал с максимальной для себя пользой. Будучи не в состоянии в одиночку справиться с царем, ливонцы решили пригласить за игорный стол больше участников, втянув в конфликт с Иваном Грозным Польшу и Швецию. Впрочем, им самим эта интрига не сильно помогла. Готхард фон Кетлер заключил договор с великим литовским князем Сигизмундом II, согласно которому земли Ордена и рижского архиепископа попадали под протекторат Литвы. Позже Ревель отошел королю Швеции, а остров Эзель (Сааремаа) брату датского короля – герцогу Магнусу.

Получив внешнюю помощь, в начале осени 1559 года ливонцы нарушили перемирие и неожиданной атакой разбили отряд воеводы Плещеева близ Дерпта. Однако к тому времени, когда они дошли до крепости, начальник гарнизона воевода Катырев-Ростовский успел подготовиться к обороне. 10 дней осады и обоюдных артиллерийских залпов не дали результата, и Кетлер вынужден был отступить.

На обратном пути Кетлер предпринял осаду крепости Лаис, которую стрелецкий глава Кошкаров вместе с гарнизоном в 400 человек отважно оборонял на протяжении двух дней, пока ливонцы вновь не отступили. Осенняя кампания Ордена не только не дала каких-то результатов, но и спровоцировала Москву на возобновление боевых действий.

Кампания 1560 года

Летом 1560 года Иван Грозный направил в Дерпт шестидесятитысячную армию с 40 осадными и 50 полевыми пушками под командованием Ивана Мстиславского и Петра Шуйского. Целью последующей атаки должен был стать Феллин (современный Вильянди) – самая мощная крепость Ордена в восточной Ливонии.

По данным разведки, ливонцы перевозили богатую казну в Гапсаль (Хаапсалу на северо-западе Эстонии), и русский авангард из двенадцати тысяч всадников спешил перекрыть дорогу от Феллина к морю. Ко 2 августа всадники разбили лагерь в нескольких километрах от замка Эрмес (ныне Эргеме в Латвии). Тем временем, ливонские войска под предводительством «последней надежды Ливонии» ландмаршала Филиппа фон Белля собрались у замка Триката, чтобы дать отпор неприятелю. Также 2 августа три десятка рыцарей отправились за фуражом, где и столкнулись с многочисленным разъездом неприятеля.

Обе стороны открыли огонь, один русский погиб, остальные предпочли отойти к лагерю. Рыцари разделились: 18 повернули за подкреплением, 12 бросились вдогонку за отступающими. Когда первый отряд вернулся в лагерь, Белль приказал выставить против русских 300 всадников, поскольку он понятия не имел о численности противника, а прибывшие рыцари видели только небольшой отряд. Выступившие ливонские всадники были быстро окружены, а когда начался бой, многие из них пустились в бегство. В результате более 250 рыцарей погибли, многие попали в плен. Среди них оказался и Филипп фон Белль – «последняя надежда» себя не оправдала, и дорога на Феллин отныне была открыта.

Осада Феллина (гравюра из книги Леонгарда Фронспергера, XVI век)

Осада Феллина (гравюра из книги Леонгарда Фронспергера, XVI век)

Армия Мстиславского и Шуйского дошла до Феллина в августе того же года. Началась осада. Крепость защищал гарнизон под руководством бывшего магистра Фирстенберга. Три недели русская артиллерия непрерывно обстреливала стены старого, но крепкого замка. Попытки ливонских войск снять осаду успешно отбивались стрельцами. Когда внешние укрепления пали и в городе начался пожар, Фирстенберг, не желая идти на переговоры и сдаваться, приказал занять оборону в неприступном замке внутри крепости. Однако гарнизон, несколько месяцев не получавший жалования, не был готов к подобному героизму и отказался выполнять приказ. 21 августа Феллин капитулировал.

Защитники получили право на свободный выход из города, важных пленников отправили в Москву, а воины гарнизона, добравшиеся до Риги, были повешены ливонцами за измену. Падение Феллина практически поставило точку на существовании Ливонского ордена. В 1561 году фон Кетлер окончательно передал свои земли в польско-литовское владение, на что соседи и рассчитывали. По Виленскому договору от ноября 1561 года Орден официально прекратил существование, а Кетлер получил Курляндское герцогство. Начался дележ богатой добычи: Ревель (Таллин) признал подданство Швеции, Дания предъявила претензии на острова Хийумаа и Сааремаа. Таким образом, вместо одного ослабевшего Ордена на пути Москвы встали несколько европейских государств, при том, что армия царя упустила инициативу, не успев захватить порты Риги и Ревеля и получить выход к морю.

Но Иван Грозный отказался отступать. Настоящая война только начиналась.

Продолжение следует

Для него война стала поистине частью царствования и можно даже сказать делом жизни.

Нельзя сказать, что Ливония являлась сильным государством. Становление Ливонского государства относят к XIII веку, к XIV веку оно считалось слабым и раздробленным. Возглавлял государство Орден рыцарей-меченосцев, хотя он и не обладал абсолютной властью.

Орден на протяжении всего своего существования мешал России в установлении дипломатических отношений с другими странами Европы.

Причины начала Ливонской войны

Причиной к началу Ливонской войны стала неуплата Юрьевской дани, что, кстати, происходило в течение всего срока, после заключения договора в 1503 году.

В 1557 году Ливонский орден заключил военное соглашение с польским королем. В январе следующего года Иван Грозный выдвинул свои войска на Ливонскую территорию. В течение 1558 года и к началу 1559 года русская армия уже прошла всю Ливонию и находилась у границ Восточной Пруссии. Были также захвачены Юрьев и Нарва.

Ливонскому ордену необходимо было заключить мир, чтобы избежать полного поражения. В 1559 году было заключено перемирие, но оно продлилось лишь полгода. Военные действия вновь продолжились, и концом этой компании стало полное уничтожение Ливонского ордена. Были захвачены основные крепости Ордена: Феллин и Мариенбург, а сам магистр попал в плен.

Однако после разгрома ордена его земли стали принадлежать Польше, Швеции и Дании, что, соответственно, резко усложнило положение на карте войны для России.

Швеция и Дания воевали между собой, и поэтому для России это означало войну в одном направлении – с королем Польши, Сигизмундом II. Сначала успех в военных действиях сопутствовал русской армии: в 1563 году Иван IV взял Полоцк. Но на этом победы остановились, и русские войска стали терпеть поражения.

Иван IV увидел решение этой проблемы в восстановлении Ливонского ордена под покровительством России. Было также принято решение о заключении мира с Польшей. Однако это решение не поддержал Земский собор, и царю пришлось продолжить войну.

Война затянулась, а в 1569 году произошло создание нового государства под названием Речь Посполитая, в состав которого вошли Литва и Польша. С Речью Посполитой все же удалось заключить мир на 3 года. В это же время Иван IV создает государство на территории Ливонского ордена и ставит во главу Магнуса, брата датского короля.

В речи Посполитой в это время был избран новый король – Стефан Баторий. После этого война продолжилась. В войну вступила Швеция, а Баторий осадил русские крепости. Он взял Великие Луки и Полоцк, и в августе 1581 года подошел к Пскову. Жители Пскова принесли клятву, что будут биться за Псков до самой смерти. После 31-го неудачного штурма, осада была снята. И хотя Баторию не удалось захватить Псков, шведы в это время заняли Нарву.

Итоги Ливонской войны

В 1582 году заключается мир с Речью Посполитой на 10 лет. Согласно договору Россия теряла Ливонию вместе с белорусскими землями, хотя и получала некоторые пограничные территории. Со Швецией было заключено мирное соглашение сроком на три года (Плюсское перемирие). Согласно ему, Россия утратила Копорье, Ивангород, Ям и прилегающие территории. Главным и самым печальным фактом оказалось то, что Россия осталась отрезанной от моря.

Решил активизировать свою внешнюю политику на западном направлении, а именно в Прибалтике. Ослабевающий Ливонский Орден не мог оказать должного сопротивления, а перспективы приобретения этих территорий сулили существенное расширение торговли с Европой.

НАЧАЛО ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ

В те же годы было перемирие с Лифляндской землей, и приехали от них послы с просьбой заключить мир. Царь наш начал вспоминать о том, что они не платят дани в течение пятидесяти лет, которой были обязаны еще его деду. Лифояндцы не захотели ту дань платить. Из-за этого началась война. Царь наш послал тогда нас, трех великих воевод, и с нами других стратилатов и войска сорок тысяч не земель и городов добывать, а завоевать всю их землю. Воевали мы целый месяц и нигде сопротивления не встретили, только один город держал оборону, но мы взяли и его. Мы прошли их землей со сражениями четыре десятка миль и вышли из великого города Пскова в землю Лифляндскую почти невредимыми, а затем довольно быстро дошли до Ивангорода, что стоит на границе их земель. Мы везли с собой множество богатства, потому что земля там была богата и жители были в ней очень горды, они отступили от христианской веры и от добрых обычаев своих праотцев и ринулись все по широкому и пространному пути, ведущему к пьянству и прочей невоздержанности, стали привержены к лени и долгому спанью, к беззаконию и кровопролитию междоусобному, следуя злым учениям и делам. И я думаю, что Бог из-за этого не допустил им быть в покое и долгое время владеть отчизнами своими. Потом они попросили перемирия на полгода, чтобы подумать о той дани, но, попросивши перемирие, не пробыли в нем и два месяца. А нарушили они его так: всем известен немецкий город, названный Нарвой, и русский - Ивангород; они на одной реке стоят, и оба города большие, особенно густо населен русский, и вот в тот именно день, когда Господь наш Иисус Христос пострадал за человеческий род своей плотью и каждый христианин должен по своим возможностям проявить страстотерпство, пребывая в посте и воздержании, немцы же вельможные и гордые изобрели себе новое имя и назвались Евангеликами; в начале того дня напились и обожрались, и начали изо всех больших орудий стрелять в русский город, и немало побили люду христианского с женами, и детьми, пролив кровь христианскую в такие великие и святые дни, и били беспрестанно три дня, и даже не прекратили в Христово Воскресение, при этом находились в перемирии, утвержденном присягами. А воевода Ивангорода, не смея нарушать без царева ведома перемирия, быстро послал на Москву известие. Царь, получив его, собрал совет и на совете том решил, что поскольку они первые начали, то нам необходимо защищаться и стрелять из орудий по их городу и его окрестностям. К этому времени туда из Москвы было привезено немало орудий, к тому же посланы стратилаты и приказано было новгородскому воинству из двух пятин собираться к ним.

ВЛИЯНИЕ ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ НА ТОРГОВЛЮ

Однако более дальние западные страны готовы были игнорировать опасения соседей - врагов России и проявляли заинтересованность в русско-европейской торговле. Главными «торговыми воротами» в Россию для них была Нарва, завоеванная русскими в Ливонскую войну. (Северный путь, найденный англичанами, почти два десятилетия являлся их монополией.) В последней трети XVI в. вслед за англичанами в Россию потянулись фламандцы, голландцы, немцы, французы, испанцы. Например, с 1570-х гг. через Нарву с Россией торговали французские купцы из Руана, Парижа, Ля-Рошеля. Нарвские купцы, присягнувшие России, получили от царя различные льготы. В Нарве на службе у России появился самый оригинальный отряд служилых немцев». Иван Грозный нанял предводителя пиратов Карстена Роде и других каперов для защиты нарвского устья. Все наемники-корсары на русской службе получили также лицензии у союзника России по Ливонской войне - владельца острова Эзель принца Магнуса. К несчастью для Москвы Ливонская война с конца 1570-х пошла неудачно. В 1581 г. шведы заняли Нарву. Проект вассального России Ливонского королевства во главе с принцем Магнусом, последовательно обрученным с двумя дочерями несчастного удельного князя Владимира Старицкого (племянницами Ивана Грозного), также рухнул. В этой обстановке датский король Фредерик II решил прекратить хождение иностранных судов, везших товары в Россию, через датский Зунд, пролив, соединяющий Северное и Балтийское моря. Английские суда, оказавшиеся в Зунде, были там арестованы, а товары - конфискованы датской таможней.

Черникова Т. В. Европеизация России в XV-XVII веках

ВОЙНА ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКА

В 1572 г., 16-го декабря, солдаты короля шведского, рейтары и кнехты, числом около 5000 человек, двинулись в поход, намереваясь осадить Оверпален. Они сделали большой крюк к Мариаму, а оттуда к Феллину ради грабежа, а две картауны (пушки) вместе с порохом и свинцом отправили прямо по Виттенштейнской дороге; к этим двум орудиям должны были прибыть еще несколько тяжелых орудий из Виттенштейна. Но обе пушки во время святок не дошли дальше Ниенгофа в 5-ти милях от Ревеля. В то же время великий князь московский в первый раз лично со своими двумя сыновьями и с 80000-ным войском и со многими орудиями вступил в Ливонию, между тем как шведы в Ревеле и в Виттенштейне не имели о том ни малейшего известия, будучи вполне уверены, что для них нет никакой опасности. Bсе они, и высокого, и низкого происхождения, вообразили себе, что когда двинется в поход шведское королевское войско, то московит даже не посмеет и пикнуть, так-де московит теперь бессилен и не страшен. Поэтому они отбросили в сторону всякую осторожность и все разведывания. Но когда они меньше всего береглись, московит сам лично с огромным войском подошел к Везенбергу, а ревельцы, также как и Клаус Акезен (Клас Акбзон Тотт), военный начальник, и все воины в Оверпалене все еще ничего не знали об этом. Однако, виттенштейнцы кое что проведали о движении русских, но не хотели верить, что им грозит опасность, а все думали, что это только набег какого нибудь русского отряда, высланного для захвата пушек в Ниенгоф. В таком предположении Ганс Бой (Бойе), наместник (комендант), послал из замка почти всех кнехтов за 6 миль на встречу отправленным из Ревеля пушкам и так обессилил гарнизон виттенштейнского замка, что в нем осталось всего только 50 воинов, способных владеть оружием, кроме 500 простых мужиков, бежавших в замок. Ганс Бой никак не полагал, что московит имеет в виду не пушки в Ниенгофе, а замок Виттеншгейн. Не успел он поэтому опомниться, как московит с своим войском был уже у Виттенштейна. Охотно бы Ганс Бой распорядился теперь иначе своими кнехтами.

Руссов Бальтазар. Хроники провинция Ливония

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА

После Позвольского мира, все реальные выгоды которого были на стороне Польши, Ливонский орден начал разоружаться. Ливонцы не сумели воспользоваться продолжительным миром, жили в излишестве, проводили время в празднествах и как будто не замечали, что готовилось против них на востоке, как будто желали видеть, как повсюду стали обнаруживаться угрожающие симптомы. Забыты были традиции твердости и непоколебимости прежних рыцарей ордена, все поглотили собою ссоры и борьба отдельных сословий. Нам случай новых столкновений с кем-либо из своих соседей орден легкомысленно полагался на Германскую империю. Между тем ни Максимилиан I, ни Карл V не сумели воспользоваться своим положением, и теснее скрепить узы, соединявшие древнейшую немецкую колонию на востоке с ее метрополией: их увлекали их династические, габсбургские интересы. К Польше они относились враждебно и скорее были склонны допустить политическое сближение с Москвою, в которой они видели союзника против Турции.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ВО ВРЕМЕНА ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ

Основную массу служилых людей по «отечеству» составляли городовые дворяне и дети боярские.

По грамоте 1556 г. служба дворян и детей боярских начиналась с 15 лет, до этого времени они считались «недорослями». Для зачисления на службу подросших дворян и детей боярских, или, как их называли, «новиков», из Москвы по городам периодически посылались бояре и другие думные чины с дьяками; иногда это дело поручалось местным воеводам. Приехав в город, боярин должен был организовать выборы из местных служилых дворян и детей боярских особых окладчиков, с помощью которых и производился прием на службу. По расспросам зачисляемых на службу и указаниям окладчиков устанавливались имущественное положение и служебная годность каждого новика. Окладчики показывали, кто с кем может быть в одной статье по происхождению и имущественному положению. Затем новик зачислялся на службу и ему назначался поместный и денежный оклад.

Оклады устанавливались в зависимости от происхождения, имущественного положения и службы новика. Поместные оклады новиков колебались в среднем от 100 четвертей (150 десятин в трех полях) до 300 четвертей (450 десятин) и денежные - от 4 до 7 руб. В процессе службы поместные и денежные оклады новиков увеличивались.

Статья рассказывает кратко о Ливонской войне (1558-1583 гг.), которую вел Иван Грозный за право выхода в Балтийское море. Война для России поначалу носила успешный характер, но после вступления в нее Швеции, Дании и Речи Посполитой приняла затяжной характер и закончилась территориальными потерями.

- Причины Ливонской войны

- Ход Ливонской войны

- Итоги Ливонской войны

Причины Ливонской войны

- Ливония представляла собой государство, основанное немецкими рыцарским орденом в XIII в. и включала в себя часть территории современной Прибалтики. К XVI в. это было очень слабое государственное образование, власть в котором делили между собой рыцари и епископы. Ливония представляла из себя легкую добычу для агрессивного государства. Иван Грозный поставил себе задачу захвата Ливонии для обеспечения выхода в Балтийское море и с целью предупреждения ее завоевания кем-нибудь другим. К тому же Ливония, находясь между Европой и Россией, всячески препятствовала налаживанию контактов между ними, в частности, был практически запрещен въезд в Россию европейских мастеров. Это вызывало недовольство в Москве.

- Территория Ливонии до захвата немецкими рыцарями принадлежала русским князьям. Это подталкивало Ивана Грозного к войне за возращение исконных земель.

- По существующему договору Ливония была обязана платить России ежегодную дань за владение древнерусским городом Юрьевым (переименован в Дерпт) и соседними территориями. Однако, это условие не соблюдалось, что послужило главным поводом к войне.

Ход Ливонской войны

- В ответ на отказ о выплате дани Иван Грозный в 1558 г. начинает войну с Ливонией. Слабое, раздираемое противоречиями государство не может противостоять огромной армии Ивана Грозного. Русская армия победоносно проходит через всю территорию Ливонии, оставляя в руках противника только крупные крепости и города. В результате к 1560 г. Ливония, как государство, прекращает свое существование. Однако, ее земли были поделены между Швецией, Данией и Польшей, которые заявили о том, что Россия должна отказаться от всех территориальных приобретений.

- Появление новых противников не сразу сказалось на характере войны. Швеция вела войну с Данией. Иван Грозный сосредоточил все усилия против Польши. Удачные боевые действия приводят в 1563 г. к взятию Полоцка. Польша начинает просить перемирия, и Иван Грозный созывает Земский собор и обращается к нему с таким предложением. Однако, собор отвечает резким отказом, заявляя, что захват Ливонии необходим в экономическом отношении. Война продолжается, становится ясно, что она будет затяжной.

- Ситуация меняется к худшему после введения Иваном Грозным опричнины. Государство, уже ослабленное в ходе напряженной войны, получает "царский подарок". Карательные и репрессивные меры царя приводят к упадку экономики, казни многих выдающихся военачальников значительно ослабляют армию. В это же время активизирует свои действия Крымское ханство, начиная угрожать России. В 1571 г. ханом Девлет-Гиреем была сожжена Москва.

- В 1569 г. Польша и Литва объединяются в новое сильное государство - Речь Посполитую. В 1575 г. ее королем был становится Стефан Баторий, проявивший в дальнейшем качества талантливого полководца. Это стало переломным моментом в Ливонской войне. Русская армия еще некоторое время удерживает территорию Ливонию, осаждает Ригу и Ревель, но вскоре Речь Посполитая и Швеция начинают активные боевые действия против русской армии. Баторий наносит Ивану Грозному ряд поражений, отвоевывает назад Полоцк. В 1581 г. он осаждает Псков, мужественная оборона которого продолжается пять месяцев. Снятие Баторием осады становится последней победой русской армии. Швеция в это время захватывает побережье Финского залива, принадлежащее России.

- В 1582 г. Иван Грозный заключает перемирие со Стефаном Баторием, по которому отказывается от всех своих территориальных приобретений. В 1583 г. состоялось подписание договора со Швецией, в результате чего за ней закрепляются захваченные земли на побережье Финского залива.

Итоги Ливонской войны

- Начатая Иваном Грозным война обещала быть удачной. Поначалу Россией были сделаны значительные успехи. Однако, в силу ряда внутренних и внешних причин в войне наступает перелом. Россия теряет захваченные территории и, в конце концов, выход в Балтийское море, оставаясь отрезанной от европейских рынков сбыта.

В январе 1582 года в Яме — Запольском (недалеко от Пскова) было заключено десятилетнее перемирие с Речью Посполитой. По данному соглашению Россия отказывалась от Ливонии и белорусских земель, но ей возвращались некоторые пограничные русские земли, захваченные в ходе военных действий польским королём.

Поражение русских войск в одновременно идущей войне с Польшей, где царь был поставлен перед необходимостью решиться даже на уступку Пскова в случае, если бы город был взят штурмом, заставило Ивана IV и его дипломатов пойти на переговоры со Швецией о заключении унизительного для Русского государства Плюсского мира. Переговоры в Плюсе происходили с мая по август 1583 года. По данному договору:

ü Русское государство лишалось всех своих приобретений в Ливонии. За ним оставался лишь узкий участок выхода к Балтийскому морю в Финском заливе от реки Стрелки до реки Сестры (31,5 км).

ü Города Иван-город, Ям, Копорье переходили к шведам наряду с Нарвой (Ругодивом).

ü В Карелии шведам отходила крепость Кексгольм (Корела) вместе с обширным уездом и побережьем Ладожского озера.

Русское государство вновь оказалось отрезанным от моря. Страна была разорена, центральные и северо-западные районы обезлюдели. Россия потеряла значительную часть своей территории.

Глава 3. Отечественные историки о Ливонской войне

Отечественная историография отражает проблемы общества в переломные периоды развития нашей страны, что сопровождается формированием нового, современного общества, то соответственно времени изменяются и взгляды историков на те или иные исторические события. Взгляды современных историков на Ливонскую войну практически едины и не вызывают больших разногласий. Господствующие в XIX веке взгляды Татищева, Карамзина, Погодина о Ливонской войне теперь воспринимаются как архаичные. В трудах Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского раскрывается новое видение проблемы.

Ливонская война (1558-1583). Причины. Ход. Итоги

В начале ХХ века произошла очередная смена общественного строя. В этот переходный период в отечественную историческую науку пришли выдающиеся историки — представители разных исторических школ: государственник С.Ф. Платонов, создатель «пролетарско-интернационалистской» школы М.Н. Покровский, весьма оригинальный философ Р.Ю. Виппер, объяснявшие события Ливонской войны со своих точек зрения. В советский период исторические школы последовательно сменяли друг друга: «школу Покровского» в середине 1930-х гг. ХХ века сменила «патриотическая школа», на смену которой пришла «новая советская историческая школа» (с конца 1950-х гг. ХХ века), в числе приверженцев которой можно упомянуть А.А. Зимина, В.Б. Кобрина, Р.Г. Скрынникова.

Н.М. Карамзин (1766-1826 гг.) оценил Ливонскую войну в целом как «злосчастную, но не бесславную для России». Ответственность за поражение в войне историк возлагает на царя, которого обвиняет в «малодушии» и в «смятении духа».

По мнению Н.И. Костомарова (1817-1885 гг.) в 1558 году, перед началом Ливонской войны, перед Иваном IV, стояла альтернатива — либо «разделаться с Крымом», либо «овладеть Ливонией». Историк объясняет противоречившее здравому смыслу решение Ивана IV воевать на два фронта «рознью» между его советниками. В своих трудах Костомаров пишет, что Ливонская война истощала силы и труд русского народа. Неудачу русских войск в противоборстве со шведами и поляками историк объясняет полной деморализацией отечественных вооруженных сил в результате опричных действий. По мнению Костомарова в результате мира с Польшей и перемирия со Швецией «западные пределы государства съеживались, терялись плоды долговременных усилий».

Ливонскую войну, начавшуюся в 1559 году, С.М. Соловьев (1820-1879 гг.) объясняет потребностью России в «усвоении плодов европейской цивилизации», носителей которых на Русь якобы не пускали ливонцы, владевшие основными балтийскими портами. Потеря Иваном IV завоеванной, казалось бы, Ливонии была результатом одновременных действий против русских войск поляков и шведов, а также результатом превосходства регулярного (наемного) войска и европейского военного искусства над русским дворянским ополчением.

По мнению С.Ф. Платонова (1860-1933 гг.), Россия была втянута в Ливонскую войну. Историк полагает, что Россия не могла уклониться от того, что «происходило на её западных границах», что «эксплуатировало её и угнетало (невыгодными условиями торговли)». Поражение войск Ивана IV на последнем этапе Ливонской войны объясняется тем, что тогда наблюдались «признаки явного истощения средств для борьбы». Историк отмечает также, упоминая экономический кризис, постигший Русское государство, что Стефан Баторий «бил уже лежачего врага, не им поверженного, но до борьбы с ним утратившего свои силы».

М.Н. Покровский (1868-1932 гг.) утверждает, что Ливонская война якобы была начата Иваном IV по рекомендации каких-то советников — без всякого сомнения, вышедших из рядов «воинства». Историк отмечает как «весьма удачный момент» для вторжения, так и отсутствие «почти всякого формального повода» для этого. Покровский объясняет вмешательство шведов и поляков в войну тем, что они не могли допустить перехода под власть России «всего юго-восточного побережья Балтики» с торговыми портами. Главными поражениями Ливонской войны Покровскийсчитает неудачные осады Ревеля и потерю Нарвы и Ивангорода. Он также отмечает большое влияние на исход войны крымского нашествия 1571 года.

По мнению Р.Ю. Виппера (1859-1954 гг.), Ливонская война готовилась задолго до 1558 года деятелями Избранной рады и могла бы быть выиграна — в случае более раннего выступления России. Историк считает сражения за Восточную Прибалтику крупнейшей из всех войн, ведшихся Россией, а также «важнейшим событием общеевропейской истории». Виппер объясняет поражение России тем, что к концу войны «военное устройство России» находилось в распаде, а «изобретательность, гибкость и приспособляемость Грозного кончились».

А.А. Зимин (1920-1980 гг.) связывает решение московского правительства «поставить вопрос о присоединении Прибалтики» с «укреплением Русского государства в XVI веке». Среди мотивов, побудивших к этому решению, он выделяет необходимость приобретения выхода России в Балтийское море для расширения культурных и экономических связей с Европой. В войне было, таким образом, заинтересовано русское купечество; дворянство же рассчитывало приобрести новые земли. Зимин считает втягивание в Ливонскую войну «ряда крупных западных держав» результатом «близорукой политики Избранной рады». С этим, а также с разорением страны, с деморализацией служилых людей, с гибелью в годы опричнины искусных военачальников историк связывает поражение России в войне.

Начало «войны за Ливонию» Р.Г. Скрынников связывает с «первым успехом» России — победой в войне со шведами (1554-1557 гг.), под влиянием которой и были выдвинуты «планы покорения Ливонии и утверждения в Прибалтике». Историк указывает на «особые цели» России в войне, главной из которых было создание условий для русской торговли. Ведь Ливонский орден и немецкие купцы препятствовали коммерческой деятельности московитов, а попытки Ивана IV организовать собственное «пристанище» в устье Наровы провалились. Поражение русских войск на последнем этапе Ливонской войны, по мнению Скрынникова, было результатом вступления в войну вооруженных сил Польши во главе со Стефаном Баторием. Историк отмечает, что в войске Ивана IV в это время было не 300 тысяч человек, как утверждалось ранее, а лишь 35 тысяч. Кроме того двадцатилетняя война и разорение страны способствовали ослаблению дворянского ополчения. Заключение Иваном IV мира с отказом от ливонских владений в пользу Речи Посполитой Скрынников объясняет тем, что Иван IV хотел сосредоточится на войне со шведами.

По мнению В.Б. Кобрина (1930-1990 гг.) Ливонская война, стала бесперспективной для России, когда через некоторое время после начала конфликта противниками Москвы стали Великое княжество Литовское и Польша. Историк отмечает ключевую роль Адашева, бывшего одним из руководителей внешней политики России, в развязывании Ливонской войны. Условия русско-польского перемирия, заключенного в 1582 году, Кобрин считает не унизительными, но достаточно тяжелыми для России. Он отмечает в этой связи, что не была достигнута цель войны — «воссоединение входивших в состав Великого княжества Литовского украинских и белорусских земель и присоединение Прибалтики». Ещё более тяжелыми историк считает условия перемирия со Швецией, так как «была потеряна» значительная часть побережья Финского залива, входившая в состав Новгородской земли.

Заключение

Таким образом:

1. Целью Ливонской войны было дать России выход к Балтийскому морю, чтобы прорвать блокаду со стороны Ливонии, Польско-Литовского государства и Швеции и установить непосредственное общение с европейскими странами.

2. Непосредственным поводом к началу Ливонской войны послужил вопрос о «юрьевской дани».

3. Начало войны (1558 год) принесло победы Ивану Грозному: были взяты Нарва и Юрьев. Начавшиеся в 1560 году военные действия принесли Ордену новые поражения: были взяты крупные крепости Мариенбург и Феллин, преграждавшая путь к Вильянди орденская армия была разбита под Эрмесом, а сам магистр Ордена Фюрстенберг был взят в плен. Успехам русского войска способствовали вспыхнувшие в стране крестьянские восстания против немецких феодалов. Результатом компании 1560 года стал фактический разгром Ливонского ордена как государства.

4. С 1561 года Ливонская война вступила во второй период, когда Россия вынуждена была вести войну с Польско-Литовским государством и Швецией.

5. Поскольку Литва и Польша в 1570 году не могли достаточно быстро сконцентрировать силы против Московского государства, т.к. были истощены войной, то Иван IV начал в мае 1570 года вести переговоры о перемирии с Польшей и Литвой и одновременно создавать, нейтрализовав Польшу, антишведскую коалицию, реализуя свою давнюю идею об образовании в Прибалтике вассального от России государства. Датский герцог Магнус в мае 1570 года был по прибытии в Москву провозглашен «королем Ливонским».

6. Русское правительство обязалось предоставлять новому государству, обосновавшемуся на острове Эзель, свою военную помощь и материальные средства, чтобы оно могло расширить свою территорию за счёт шведских и литовско-польских владений в Ливонии.

7. Провозглашение Ливонского королевства должно было, по расчетам Ивана IV, обеспечить России поддержку ливонских феодалов, т.е. всего немецкого рыцарства и дворянства в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, а следовательно, не только союз с Данией (через посредство Магнуса), но и, главное, союз и поддержку империи Габсбургов. Этой новой комбинацией в русской внешней политике царь намеревался создать тиски с двух фронтов для слишком агрессивной и неспокойной Польши, разросшейся за счет включения Литвы. Пока Швеция и Дания воевали друг с другом, Иван IV вёл успешные действия против Сигизмунда II Августа. В 1563 году русское войско взяло Плоцк — крепость, открывавшую путь к столице Литвы Вильно и к Риге. Но уже в начале 1564 году русские потерпели ряд поражений на реке Улле и под Оршей.

8. К 1577 году фактически в руках русских оказалась вся Ливония к северу от Западной Двины (Видземе), кроме Риги, которую, как ганзейский город, Иван IV решил пощадить. Однако военные успехи не привели к победоносному завершению Ливонской войны. Дело в том, что Россия к этому времени лишилась той дипломатической поддержки, которой она располагала в начале шведского этапа Ливонской войны. Во-первых, в октябре 1576 года умер император Максимилиан II, и надежды на захват Польши и её раздел не оправдались. Во-вторых, в Польше к власти пришел новый король — Стефан Баторий, бывший князь Семиградский, один из лучших полководцев своего времени, который был сторонником активного польско-шведского союза против России. В-третьих, отпала совершенно как союзник Дания и, наконец, в 1578-1579 гг. Стефану Баторию удалось склонить герцога Магнуса к измене царю.

9. В 1579 году Баторий захватил Полоцк и Великие Луки, в 1581 году осадил Псков, а года шведы к концу 1581 года захватили всё побережье Северной Эстонии, Нарву, Везенберг (Раковор, Раквере), Хаапса-лу, Пярну и всю Южную (русскую) Эстонию — Феллин (Вильянди), Дерпт (Тарту). В Ингерманландии были взяты Иван-город, Ям, Копорье, а в Приладожье — Корела.

10. В январе 1582 года в Яме — Запольском (недалеко от Пскова) было заключено десятилетнее перемирие с Речью Посполитой. По данному соглашению Россия отказывалась от Ливонии и белорусских земель, но ей возвращались некоторые пограничные русские земли, захваченные в ходе военных действий польским королём.

11. Со Швецией был заключён Плюсский мир. По данному договору Русское государство лишалось всех своих приобретений в Ливонии. Города Иван-город, Ям, Копорье переходили к шведам наряду с Нарвой (Ругодивом). В Карелии шведам отходила крепость Кексгольм (Корела) вместе с обширным уездом и побережьем Ладожского озера.

12. В итоге, русское государство оказалось отрезанным от моря. Страна была разорена, центральные и северо-западные районы обезлюдели. Россия потеряла значительную часть своей территории.

Список использованной литературы

1. Зимин А.А. История СССР с древнейших времён до наших дней. – М.,1966.

2. Карамзин Н.М. История государства Российского. — Калуга, 1993.

3. Ключевский В.О. Курс русской истории. — М. 1987.

4. Кобрин В.Б. Иван Грозный. — М., 1989.

5. Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530-1584). Виппер Р.Ю. Иван Грозный / Сост. Д.М. Холодихин. — М., 1998.

6. Скрынников Р.Г. Иван Грозный. – М., 1980.

7. Соловьев С.М. Сочинения. История России с древнейших времен. — М., 1989.

Читайте в этой же книге:Введение | Глава 1. Создание Ливонии | Военные действия 1561 – 1577 годов |mybiblioteka.su — 2015-2018 год. (0.095 сек.)

Лучшее, что нам дает история,- это возбуждаемый ею энтузиазм.

Ливонская война длилась с 1558 по 1583 года. В ходе войны Иван Грозный стремился получить доступ и захватить портовые города Балтийского моря, что должно было существенно улучшить экономическое положение Руси, за счет улучшения торговли. В данной статье мы поговорим кратко о Левонской войне, а также обо всех ее аспектах.

Начало Ливонской войны

Шестнадцатое столетие было периодом беспрерывных войн. Российское государство стремилось обезопасить себя от соседей и вернуть земли, которые ранее входили в состав Древней Руси.

Войны велись по нескольким направлениям:

- Восточное направление ознаменовалось покорением Казанского и Астраханского ханств, а также началом освоения Сибири.

- Южное направление внешней политики представляло извечную борьбу с Крымским ханством.

- Западное направление – события длительной, тяжёлой и очень кровопролитной Ливонской войны (1558–1583 гг.), о которой и пойдёт речь.

Ливония – регион в восточной Балтии. На территории современной Эстонии и Латвии. В те времена существовало государство, созданное в результате крестоносных завоеваний. Как государственное образование, оно было слабым из-за национальных противоречий (прибалтийцы были поставлены в феодальную зависимость), религиозного раскола (туда проникла Реформация), борьбы за власть среди верхушки.

Карта Ливонской войны

Причины начала Ливонской войны

Иван 4 Грозный начал Ливонскую войну на фоне успехов своей внешней политики на других направлениях. Русский князь-царь стремился отодвинуть границы государства на запаз, чтобы получить доступ к судоходным районам и портам Балтийского моря. И Ливонский Орден дал русскому царю идеальные причины для начала Ливонской войны:

- Отказ от уплаты дани. В 1503 годук Ливнской Орден и Русь подписали документ, согласно которому первые обязывались выплачивать городу Юрьев ежегодную дань. В 1557 году Орден от этого обязательства единолично устранился.

- Ослабление внешнепалитического влияния Ордена на фоне нациальнальных разногласий.

Говоря о причине, следует сделать акцент на том, что Ливония отделяла Русь от моря, блокировала торговлю. В захвате Ливонии были заинтересованы крупные купцы и дворяне, которые желали присвоить новые земли. Но главной причиной можно выделить амбиции Ивана IV Грозного. Победа должна была укрепить его влияние, поэтому он вел войну, не считаясь с обстоятельствами и скудными возможностями страны ради собственного величия.

Ход войны и основные события

Ливонская война велась с большими перерывами и исторически разделяется на четыре этапа.

Первый этап войны

На первом этапе (1558–1561) боевые действия велись относительно успешно для России. Русская армия в первые месяцы захватила Дерпт, Нарву и была близка к захвату Риги и Ревеля. Ливонский Орден находился на краю гибели и просил перемирия. Иван Грозный согласился на 6 месяцев остановить войну, но это было огромной ошибкой. За это время Орден перешел под протекторат Литвы и Польши, в результате чего Россия получила не 1-го слабого, а 2-ух сильных противников.

Самым опасным противником для России была Литва, которая на тот момент могла в некоторых аспектах превосходить Российское царство по своему потенциалу. Более того, крестьяне Прибалтики были недовольны новоприбывшими русскими помещиками, жестокостями войны, поборами и другими бедствиями.

Второй этап войны

Второй этап войны (1562–1570) начался с того, что новые хозяева ливонских земель потребовали от Ивана Грозного вывести войска и отказаться от Ливонии. Фактически было предложено, чтобы Ливонская война прекратилась, и Россия осталась ни с чем по ее итогам. После отказа царя сделать это война для России окончательно превратилась в авантюру. Война с Литвой продолжалась 2 года и была неудачной для Российского Царства. Конфликт можно было продолжать лишь в условиях опричнины, тем более что боярство было против продолжения боевых действий. Ранее, за недовольство Ливонской войной, в 1560 г. царь разогнал «Избранную Раду».

Именно на этом этапе войны Польша и Литва объединились в единое государство – Речь Посполитая. Это была сильная держава, с которой приходилось считаться всем, без исключения.

Третий этап войны

Третий этап (1570–1577) – это бои местного значения России со Швецией за территорию современной Эстонии. Они закончились без каких-либо значимых результатов для обеих сторон. Все бои носили локальный характер и никакого существенного влияния на ход войны не имели.

Четвертый этап войны

На четвёртом этапе Ливонской войны (1577–1583) Иван IV вновь захватывает всю Прибалтику, но вскоре удача отвернулась от царя и русские войска были разгромлены. Новый король объединённой Польши и Литвы (Речи Посполитой) Стефан Баторий выгнал Ивана Грозного из прибалтийского региона, и даже сумел захватить ряд городов уже на территории Русского царства (Полоцк, Великие Луки и др.).

Ливонская война 1558-1583 годов

Боевые действия сопровождались страшным кровопролитием. Помощь Речи Посполитой с 1579 года оказывала Швеция, которая весьма успешно действовала, захватив Ивангород, Ям, Копорье.

От полного разгрома Россию спасла оборона Пскова (с августа 1581 г.). За 5 месяцев осады гарнизон и жители города отбили 31 попытку штурма, ослабив армию Батория.

Окончание войны и ее итоги

Ям-Запольское перемирие между Российским царством и Речью Посполитой 1582 года положило конец длительной и ненужной войне. Россия отказалась от Ливонии. Было утеряно побережье Финского залива. Его захватила Швеция, с которой в 1583 года был подписан Плюсский мир.

Таким образом, можно выделить следующие причины поражения Российского государства, который подводят итоги Лиовнской войны:

- авантюризм и амбиции царя – Россия не могла вести войну одновременно с тремя сильными государствами;

- пагубное влияние опричнины, хозяйственное разорение, татарские нападение.

- Глубокий хозяйственный кризис внутри страны, который разразился на 3 и 4 этапах военных действий.

Несмотря на отрицательный исход, именно Ливонская война определила направления внешней политики России на долгие годы вперед – получить выход к Балтийскому морю.

Осада Пскова королем Стефаном Баторием в 1581 году, Карл Павлович Брюллов

- Дата: 15 января 1582 года.

- Место: деревня Киверова Гора, 15 верст от Запольского Яма.

- Тип: мирный договор.

- Военный конфликт:Ливонская война.

- Участники, страны: Речь Посполитая - Русское царство.

- Участники, представители стран: Я. Збаражский, А. Радзивилл, М. Гарабурда и Х. Варшевицкий - Д. П. Елецкий, Р.

Ливонская война

В. Олферьев, Н. Н. Верещагин и З. Свиязев.

- Посредник при переговорах: Антонио Поссевино.

Ям-Запольский мирный договор был заключен 15 января 1582 года между Русским царством и Речью Посполитой. Данное соглашение заключалось на 10 лет и стало одним из основных актов, которые завершили Ливонскую войну.

Ям-Запольский мирный договор: условия, итоги и значение

По условиям Ям-Запольского мирного договора Речь Посполитая возвращала все завоеванные русские города и территории, а именно псковские и новгородские земли. Исключением являлся район г. Велижа, где восстанавливалась граница, которая существовала до 1514 года (до момента присоединения к Русскому царству Смоленска).

Русское царство отдавало все свои территории в Прибалтике (территория, принадлежащая Ливонскому ордену). Стефан Баторий также требовал большой денежной компенсации, однако Иван IV отказал ему. В договоре, по настоянию послов Русского царства, не упоминались ливонские города, которые были захвачены Швецией. И хотя послы Речи Посполитой сделали особое заявление, в котором оговаривались территориальные претензии по отношению к Швеции, этот вопрос так и остался открытым.

В 1582 году в Москве договор был ратифицирован. Иван IV Грозный предполагал использовать данный договор для наращивания сил и возобновления активных боевых действий со Швецией, что все же не было реализовано на практике. Несмотря на то, что Русское царство не приобрело новых территорий и не разрешило противоречий с Речью Посполитой, угрозы в виде Ливонского ордена больше не существовало.

Введение 3

1.Причины Ливонской войны 4

2.Этапы войны 6

3.Итоги и последствия войны 14

Заключение 15

Список использованной литературы 16

Введение.

Актуальность исследования . Ливонская война – значительный этап в российской истории. Продолжительная и изнурительная, она принесла России много потерь. Весьма важно и актуально рассматривать данное событие, ведь любые военные действия изменяли геополитическую карту нашей страны, оказывали существенное влияние на ее дальнейшее социально-экономическое развитие. Напрямую это относится и к Ливонской войне. Интересно также выявит многообразие точек зрения на причины данного столкновения, мнения историков по этому поводу.

Статья: Ливонская война, ее политический смысл и последствия

Ведь плюрализм мнений свидетельствует о том, что существует множество противоречий во взглядах. Следовательно, тема недостаточно изучена и актуальна для дальнейшего рассмотрения.

Целью данной работы является раскрытие сущности Ливонской войны.Для осуществления цели необходимо последовательно решить ряд задач :

— выявить причины Ливонской войны

— проанализировать ее этапы

— рассмотреть итоги и последствия войны

1.Причины Ливонской войны

После присоединения к Русскому государству Казанского и Астраханского ханств была ликвидирована угроза вторжения с востока и юго-востока. Перед Иваном Грозным встают новые задачи — вернуть русские земли, некогда захваченные Ливонским орденом, Литвой и Швецией.

В целом можно достаточно четко выделить причины Ливонской войны. Однако русские историки интерпретируют их по-разному.

Так, например, Н.М.Карамзин связывает начало войны недоброжелательностью Ливонского ордена. Стремления Ивана Грозного выйти к Балтийскому морю Карамзин полностью одобряет, называя их «благодеятельными для России намерениями».

Н.И.Костомаров считает, что накануне войны перед Иваном Грозным стояла альтернатива – либо разделаться с Крымом, либо завладеть Ливонией. Историк объясняет противоречившее здравому смыслу решение Ивана IV воевать на два фронта «рознью» между его советниками.

С.М.Соловьев объясняет Ливонскую войну потребностью России в «усвоении плодов европейской цивилизации», носителей которых на Русь не пускали ливонцы, владевшие основными балтийскими портами.

В.О. Ключевский вообще практически не рассматривает Ливонскую войну, так как анализирует внешнее положение государства лишь с точки зрения его влияния на развитие социально-экономических отношений внутри страны.

С.Ф.Платонов полагает, что Россия была просто-напросто втянута в Ливонскую войну.Историк полагает, что Россия не могла уклониться от того, что происходило на ее западных границах, не могла смириться с невыгодными условиями торговли.

М.Н.Покровский считает, что Иван Грозный начал войну по рекомендациям неких «советников» из ряда воинства.

По мнению Р.Ю. Виппера, «Ливонская война довольно долго готовилась и планировалась деятелями Избранной Рады».

Р.Г.Скрынников связывает начало войны с первым успехом России - победой в войне со шведами (1554-1557), под влиянием которой и были выдвинуты планы покорения Ливонии и утверждения в Прибалтике. Историк отмечает также, что «Ливонская война превратила Восточную Прибалтику в арену борьбы между государствами, добивавшимися господства на Балтийском море».

В.Б. Кобрин уделяет внимание личности Адашева и отмечает его ключевую роль в развязывании Ливонской войны.

В целом, для начала войны были найдены формальные поводы. Истинные же причины заключались в геополитической необходимости России в получении выхода к Балтийскому морю, как наиболее удобном для прямых связей с центрами европейских цивилизаций, а также в желании принять активное участие в разделе территории Ливонского ордена, прогрессирующий распад которого становился очевидным, но который, не желая усиления России, препятствовал ее внешним контактам. Например, власти Ливонии не пропустили через свои земли более сотни специалистов из Европы, приглашенных Иваном IV. Некоторые из них были посажены в тюрьмы и казнены.

Формальным поводом к началу Ливонской войны послужил вопрос о "юрьевской дани" (Юрьев, впоследствии названный Дерпт (Тарту), основал еще Ярослав Мудрый). Согласно договору 1503 г. за него и прилегающую территорию должна была уплачиваться ежегодная дань, что, однако, не делалось. К тому же Орден заключил в 1557 г. военный союз с литовско-польским королем.

2.Этапы войны.

Ливонскую войну условно можно разделить на 4 этапа. Первый (1558-1561) непосредственно связан с русско-ливонской войной. Второй (1562-1569) включал прежде всего русско-литовскую войну. Третий (1570-1576) отличался возобновлением борьбы русских за Ливонию, где они совместно с датским принцем Магнусом воевали против шведов. Четвертый (1577-1583) связан прежде всего с русско-польской войной. В этот период продолжалась и русско-шведская война.

Рассмотрим каждый из этапов более подробно.

Первый этап. В январе 1558 года Иван Грозный двинул свои войска в Ливонию. Начало войны принесло ему победы: были взяты Нарва и Юрьев. Летом и осенью 1558 года и в начале 1559 года русские войска прошли всю Ливонию (до Ревеля и Риги) и продвинулись в Курляндии до границ Восточной Пруссии и Литвы. Однако в 1559 году, под влиянием политических деятелей, группировавшихся вокруг А.Ф. Адашева, препятствовавших расширению рамок военного конфликта, Иван Грозный был вынужден заключить перемирие. В марте 1559 года оно было заключено сроком на полгода.

Феодалы воспользовались перемирием для заключения с польским королём Сигизмундом II Августом в 1559 году соглашения, по которому орден, земли и владения рижского архиепископа переходили под протекторат польской короны. В обстановке острых политических разногласий в руководстве Ливонского ордена его магистр В. Фюрстенберг был смещён и новым магистром стал Г. Кетлер, державшийся пропольскую ориентации. В том же году Дания завладела островом Эзель (Сааремаа).

Начавшиеся в 1560 году военные действия принесли Ордену новые поражения: были взяты крупные крепости Мариенбург и Феллин, преграждавшая путь к Вильянди орденская армия была разбита под Эрмесом, а сам магистр Ордена Фюрстенберг был взят в плен. Успехам русского войска способствовали вспыхнувшие в стране крестьянские восстания против немецких феодалов. Результатом компании 1560 года стал фактический разгром Ливонского ордена как государства. Немецкие феодалы Северной Эстонии перешли в подданство Швеции. По Виленскому договору от 1561 года владения Ливонского ордена перешли под власть перешли под власть Польши, Дании и Швеции, а последний его магистр — Кетлер — получил лишь Курляндию, да и то находившуюся в зависимости от Польши. Таким образом, вместо слабой Ливонии у России оказалось теперь три сильных противника.

Второй этап. Пока Швеция и Дания воевали друг с другом, Иван IV вёл успешные действия против Сигизмунда II Августа. В 1563 году русское войско взяло Плоцк — крепость, открывавшую путь к столице Литвы Вильно и к Риге. Но уже в начале 1564 году русские потерпели ряд поражений на реке Улле и под Оршей; в том же году в Литву бежал боярин и крупный военачальник, князь А.М. Курбский.

На военные неудачи и побеги в Литву царь Иван Грозный ответил репрессиями против бояр. В 1565 году была введена опричнина. Иван IV попытался восстановить Ливонский орден, но под протекторатом России, а с Польшей повёл переговоры. В 1566 году в Москву прибыло литовское посольство, предложившее произвести раздел Ливонии на основании существовавшего на тот момент положения. Созванный в это время Земской собор поддержал намерение правительства Ивана Грозного вести борьбу и Прибалтике вплоть до захвата Риги: "Государю нашему тех городов Ливонских, которые взял король во обереганье, отступиться непригоже, а пригоже государю за те городы стояти". В решении собора также подчеркивалось, что отказ от Ливонии повредит торговым интересам.

Третий этап. С1569 гг. война принимает затяжной характер. В этом году на сейме в Люблине состоялось объединение Литвы и Польши в единое государство — Речь Посполитую, с которой в 1570 году России удалось заключить перемирие на три года.

Поскольку Литва и Польша в 1570 году не могли достаточно быстро сконцентрировать силы против Московского государства, т.к. были истощены войной, то Иван IV начал в мае 1570 года вести переговоры о перемирии с Польшей и Литвой. Одновременно он создает, нейтрализовав Польшу, антишведскую коалицию, реализуя свою давнюю идею об образовании в Прибалтике вассального от России государства.

Датский герцог Магнус принял предложение Ивана Грозного стать его вассалом («голдовником») и в том же мае 1570 года был по прибытии в Москву провозглашен «королем Ливонским». Русское правительство обязалось предоставлять новому государству, обосновавшемуся на острове Эзель, свою военную помощь и материальные средства, чтобы оно могло расширить свою территорию за счёт шведских и литовско-польских владений в Ливонии. Союзные отношения между Россией и «королевством» Магнуса стороны намеревались скрепить женитьбой Магнуса на племяннице царя, дочери князя Владимира Андреевича Старицкого — Марии.

Провозглашение Ливонского королевства должно было, по расчетам Ивана IV, обеспечить России поддержку ливонских феодалов, т.е. всего немецкого рыцарства и дворянства в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, а следовательно, не только союз с Данией (через посредство Магнуса), но и, главное, союз и поддержку империи Габсбургов. Этой новой комбинацией в русской внешней политике царь намеревался создать тиски с двух фронтов для слишком агрессивной и неспокойной Польши, разросшейся за счет включения Литвы. Подобно Василию IV Иван Грозный высказывал также мысль о возможности и необходимости раздела Польши между немецким и русским государствами. В более близком плане, царь был озабочен возможностью создания на своих западных границах польско-шведской коалиции, которую он всеми силами пытался не допустить. Все это говорит о верном, стратегически глубоком понимании царём расстановки сил в Европе и о его точном видении проблем русской внешней политики в ближайшей и дальней перспективе. Вот почему его военная тактика была верной: он стремился как можно скорее разгромить Швецию в одиночку, пока дело не дошло до объединённой польско-шведской агрессии против России.