Документы, направленные русским князьям правителями Орды – очень плохо сохранившийся вид источников. Из ярлыков, выдаваемых в Орде на княжение, не дошел ни один (в отличие от ярлыков ордынских и крымских ханов правителям Польско-Литовского государства и ярлыков русским митрополитам). Из посланий сохранились (в русских переводах) только три – Едигея к Василию I, Ахмата и Муртозы к Ивану III.

После нескольких победоносных походов монголов во главе с Батыем на Русь, в 40-е гг. XIII в. на нижней Волге возникло их государство – улус Джучидов, более известный под названием Золотая Орда. В 1242 г. на Русь впервые приехали послы Батыя и потребовали, чтобы русские князья явились к его двору с изъявлением покорности.

Вплоть до XIV в. в русские города Руси посылались ханские наместники – баскаки – во главе вооруженных отрядов. Они собирали дань и следили, чтобы население сохраняло покорность ордынским ханам. Правители Золотой Орды управляли и передачей по наследству княжеств. Русские князья должны были получать в Орде ярлыки – специальные грамоты на власть в своих владениях. Поездки в ордынскую столицу Сарай нередко сопровождались унижениями для русских князей, а порой и смертью. Такие же грамоты-ярлыки должны были получать и митрополиты – главы Русской церкви. Ордынские послы присутствовали на церемониях посажения на великокняжеский стол во Владимире обладателя ярлыка. Ханы Золотой Орды стремились регулировать политич. отношения между подвластными им русскими княжествами, чтобы не допустить чрезмерного усиления того или иного князя. Порой прямо разжигали соперничество и распри между князьями и извлекали из этого прямые выгоды.

Например, в кон. 1240-х гг. наиболее авторитетный из рус. князей Александр Невский получил от монголов права на опустошённый Киев, которым он до тех пор не владел, а полагавшийся ему по наследству куда более богатый и населенный г. Владимир достался его младшему брату Андрею. После антиордынского восстания в Твери в 1327 г., которое поддержал князь тверской и одновременно великий князь владимирский Александр Михайлович, хан Узбек даже разделил Владимирское великое княжество на две части. Опасаясь усиления московского князя Ивана Калиты, Узбек передал Нижний Новгород суздальским князьям. В 1360 г. ярлык на великое княжение Владимирское был отобран у московских князей и передан князьям нижегородского дома; одновременно была восстановлена самостоятельность Галицкого и Ростовского княжеств, ранее попавших в зависимость от Москвы. Особенно ярко такую политику проводил темник Мамай (он не был потомком Чингис-хана и не имел права на ханский титул). В 1371 г. он выдал ярлык на Владимирское великое княжество, которым владел московский князь Дмитрий Иванович Донской, Михаилу Тверскому, в том же году выдал его вновь Дмитрию, не отобрав при этом у Михаила, а в 1375 г. вторично выдал ярлык Михаилу.

Тяжёлым бременем для всех слоёв рус. населения были ежегодные платежи Орде – так называемый ордынский выход. В результате проведённых монголами в 50-70-е гг. XIII в. в Северо-Восточной Руси и Новгородской республике переписей (они назывались «число») взимание ордынского выхода стало повсеместным и регулярным явлением. Кроме того, иногда на Руси дополнительно собирали внеочередные экстраординарные платежи – ханские «запросы». Согласно Рогожскому летописцу, в 1384 г. каждая русская деревня в ходе экстраординарного сбора выплатила Орде по «полтине» (в то время: примерная стоимость ок. 600 кг зерна или 10 баранов). В дополнение к этому необходимо было принимать, кормить и содержать многочисленных ордынских послов с их свитами, приезжавших на Русь с разными целями, а также послов, следивших за сбором и отправлением дани в Орду. Всего исследователи выделяют около 15 видов поборов и повинностей, лежавших на русских землях.

Ещё одной тяжёлой повинностью населения русских княжеств была обязанность поставлять воинов в монгольские войска, участвовать в их военных походах. Во 2-й половине XIII в. русские полки действовали в военных операциях монголов в Венгрии, Польше, на Северном Кавказе, у границ Византии. Впрочем, подобная практика существовала недолго. С конца XIII в. больше нет свидетельств участия русских в отдалённых походах ордынских ханов.

Монголо-татарское иго имело тяжелые последствия для развития русских земель. Разорение в результате войн, тяжёлое податное бремя привели к упадку хозяйства. Резко уменьшилась численность городского населения, исчезли многие виды ремёсел (возможно, из-за увода в плен искусных мастеров). До конца XIII в. на Руси не было построено ни одного города; резко сократились масштабы каменного строительства. Население было вынуждено массово покидать плодородные степные и лесостепные земли Южной Руси и уйти в более холодные лесные зоны Владимирской земли или на запад, в галицкие горы. Вместе с тем на бывших далеких окраинах Русской земли сформировались новые княжества – Белозерское, Костромское, Галицко-Дмитровское, Городецкое, Нижегородское, Тверское, Московское, которые впоследствии сыграли важную политическую и экономическую роль.

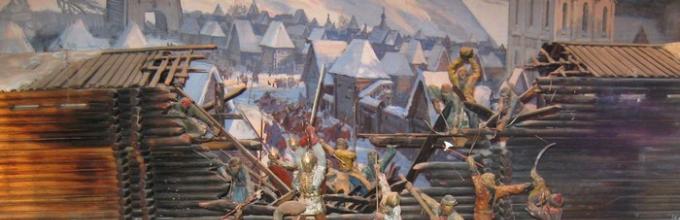

Попытки вернуть независимость от Орды, отказ уплачивать дань приводили к многочисленным карательным набегам. Подсчитано, что ордынцы в среднем один раз в 6–7 лет нападали на русские земли, держа их население в постоянном напряжении.

Несмотря на установление монголо-татарского ига, свою роль сохранила Русская церковь. Монгольские законы предписывали покровительствовать религиозным институтам на завоёванных территориях как «молебникам» за монгольских ханов. Эта политика, в целом, не изменилась и после признания в 1-й пол. XIV в. официальной религией Золотой Орды ислама. Церковные деятели сыграли важную роль в поддержании культурного единства русских земель и княжеств, участвовали в экономическом и культурном подъеме, начавшемся в кон. XIV в.

В 1370–80-е гг. русские войска (их основу составляли московские полки) одержали первые победы над ордынцами (в 1378 г. на реке Воже и спустя 2 года – на Куликовом поле). Однако разорение Москвы Тохтамышем в 1382 г. вновь поставило Русь в зависимость от Орды. Лишь почти век спустя, в 1472 г. правнук Дмитрия Донского Иван III прекратил выплачивать дань Большой Орде – крупнейшему из государств, возникших на обломках распавшейся Золотой Орды. Ордынский хан долго копил силы для ответного карательного похода. В 1480 г. он попытался восстановить прежнюю зависимость и выступил с большим войском в поход на Русь. В октябре армия Ахмата была остановлена русскими полками на реке Угре. Ни одна из сторон так и не решилась на генеральное сражение. Татарам не дали перейти реку, и, простояв месяц, хан ушел в степи. В следующем году он погиб, в Орде в очередной раз началась борьба за власть. События 1480 г., так называемое Стояние на Угре, принято считать концом татаро-монгольского ига.

Сохранилось очень немного документов по истории монголо-татарского ига. Сведения о нем содержатся главным образом в русских летописях и памятниках церковной литературы (житиях святых, проповедях и др.). Не сохранилось ни одного подлинного ханского ярлыка. Имеется русский перевод (в составе позднейших сборников) шести ярлыков ордынских правителей русским митрополитам (к ним был добавлен ярлык хана Узбека митрополиту Петру, который является сделанной на Руси позднейшей подделкой). Тексты княжеских ярлыков не сохранились вовсе. Имеются лишь три послания (также на русском языке) ордынских правителей русским князьям: Мамая – Дмитрию Донскому, Едигея – Василию I и Ахмата – Ивану III. Статус этих документов (иногда их также, не вполне точно, называют ярлыками) давно вызывал и вызывает споры исследователей. Существует точка зрения, что это – сделанные на Руси подделки. Более вероятно, однако, что основе этих посланий все же лежали подлинные ордынские акты, хотя подвергшиеся не прямому переводу, а более творческой переработке. В частности, послание Ахмата (сохранилось в единственной рукописи 1-й пол. XVII в.), по мнению А.А. Горского, объединяет содержание сразу трех его ярлыков (конца 1472 г., 1476 г. и 1480 г., после ухода с Угры). Так, слова «Меж дорог яз один город наехал, тако ж так не стало» могут относиться к разорению Алексина татарами (в 1480 г. ни один московский город не пострадал). После похода 1480 г. вспоминать об этом эпизоде было явно не к месту. С другой стороны, фраза «А нынечя есми от берега пошол, потому что у меня люди без одож, а кони без попон» явно указывает на отступление Ахмата с Угры осенью 1480 г. Есть в послании и точные указания на временное покорение Ахматом Крымского ханства в 1476 г. Указанный в послании размер требуемой дани явно идет речь сначала об общем объеме платежа (60 000 алтын – примерно 1800 руб.) скорее соответствует долгу за один год, что лучше отвечает ситуации 1472 г.

От высоких гор, от темных лесов, от сладких вод, от чистых пол. Ахматово слово ко Ивану. От четырех конец земли, от двоюнадесять Поморий, от седмадесять орд, от Болшия Орды.

Ведомо да есть: кто нам был недруг, что стал на моем царстве копытом, а аз на его царстве стал всеми четырми копыты; и того Бог убил своим копием, дети ж его по Ордам розбежалися; четыре карачи в Крыму се от меня отсидели. А вам с есмя государи учинили от Саина царя сабелным концем. И ты б мою подать в 40 день собрал: 60 000 алтын, 20 000 вешнею, да 60 000 алтын осеннею, а на себе бы еси носил Ботыево знамение, у колпока верх вогнув ходил, зане ж вы блужныя просяники. Толко моея подати в 40 день не зберешь, а на себе не учнешь Батыево знамения носити, почен тобою в головах и всех твоих бояр з густыми волосы и с великими борадами у меня будут; или паки мои дворяне с хозовыми сагадаками и с софьяными сапоги у тебя будут. А крепкия по лесом пути твои есмя видели и водския броды есьмя по рекам сметили. Меж дорог яз один город наехал, тако ж так не стало. А Даньяры бы еси царевичя оттоле свел, а толко не сведешь, и аз, его ищущи, и тебе наиду. А нынеча есми от берега пошол, потому что у меня люди без одож, а кони без попон. А минет сердце зимы девяности днеи, и аз опять на тебя буду, а пить ти у меня вода мутная.

Русский перевод с предполагаемого татарского оригинала. Воспроизведено по изданию: Горский А.А. Москва и Орда. М., 2005. С. 199.

Горский А. А. Москва и Орда. М., 2003.

Григорьев А. П. Время написания «ярлыка» Ахмата // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. 1987. Вып. 10. С. 28-89.

Насонов А. Н. Монголы и Русь. М.; Л., 1940.

Почекаев Р. Ю. Поддельные акты золотоордынских правителей и их реальные прототипы // Актуальные проблемы истории и культуры татарского народа: Материалы к учебным курсам: В честь юбилея академика АН РТ М. А. Усманова. Казань, 2010. С. 142-154.

5. Приселков М. Д. Ханские ярлыки русским митрополитам. Пг., 1916.

Какие основные негативные факторы оказало монголо-татарское иго на развитие Руси?

Почему русские князья лишь в конце XIV смогли успешно оказать сопротивление Орде?

Почему монголо-татары покровительствовали церкви на подчиненных землях?

Что означает требование Ивану III носить при себе «Батыево знамение»?

Период монголо-татарского нашествия - одна из самых страшных страниц русской истории. На протяжении более 200 лет Русь была подчинена Золотой Орде. И самое страшное заключалось даже не в том, что народ был обложен тяжелейшей данью, а земли подвергались разорительным набегам. Наибольшее влияния на ход развития оказывало полное господство хана над институтом управления страны.

Древняя Русь, и без того подверженная междоусобицам, в лице ордынцев получила мощного противника возможности естественного объединения и сплочения вокруг сильной централизованной власти. Для ослабления подчиненного народа был избран самый эффективный способ контроля: князья должны были получать разрешение у хана на возможность управления государством. Так появился термин "ярлык на великое княжение".

Ярлык на княжение

Ханский ярлык – это письменный документ, подтверждающий волю кагана. В Древней Руси давал право князю на управление землями и долю от собранной дани. В настоящее время историки часто спорят о том, а было ли на Руси монголо-татарское иго. Все чаще высказывается версия, что никакого нашествия, а тем более порабощения не было. Одним из основных аргументов в пользу данной теории является тот факт, что, несмотря на огромную ценность ярлыка на княжение, ни один из документов не был сохранен. Но для этого есть объективные причины.

Ярлык – это рукописный документ или грамота, для сохранности которой нужны особые условия. С учетом того, что монголо-татары следили за тем, чтобы не только один князь, но и одно княжество долго не имело главенствующей власти, о создании какого-то архива, способного сохранить подобный документ для потомков, не могло быть и речи. А частые пожары и разорительные набеги способствовали их исчезновению.

После освобождения от власти Золотой Орды ценность этих бумаг была утрачена. Подтверждение выдачи ярлыков на великое княжение можно найти только в летописях. Но далеко не все признают этот источник. Ведь описание и переводы ярлыков были сделаны спустя много лет после избавления от ига, в связи с чем ряд историков говорит о возможности фальсификации рукописных свидетельств.

На поклон к хану Золотой Орды

Еще одним подтверждением существования ярлыков и полной политической зависимости Руси от Золотой Орды являются многочисленные свидетельства поездок князей на поклон к великому хану. Впервые хан Батый потребовал явиться действующего Великого князя в 1243г. К поездке в Сарай князья начинали готовиться заранее. Необходимо было собрать щедрые подарки хану, его приближенным, женам и всем влиятельным монголам. Помимо подарков необходимо было продумать дипломатическую стратегию: как обойти конкурентов и защититься от их нападок. Русские князья и их бояре плели друг против друга настоящие интриги в надежде получить власть в свои руки.

От того, удастся ли склонить хана на свою сторону, часто зависело не только получение ярлыка, но и жизнь самих послов и населения целых городов. Так, первый русский князь, отправившийся на поклон к хану, Ярослав Всеволодович, был отравлен в Орде уже после получения ярлыка. Всего за время монголо-татарского ига в ставке были убиты десятки русских князей и их подданных. Еще большее число послов подвергались пыткам и унижениям. Поэтому, перед отъездом многие оставляли завещания и брали в дорогу священника.

Мученик за веру – князь Михаил Черниговский

Но далеко не все князья готовы были поступиться своей честью ради получения благосклонности хана. В 1246г. в Золотую Орду отправился Михаил Черниговский вместе со своим верным сподвижником Феодором. По заведенной традиции перед входом в ханский шатер князь и боярин должны были пройти «очищение огнем». Ритуал заключался в прохождении сквозь пламя, которое очищало от дурных помыслов, и поклонении огню и солнцу, что символизировало полную покорность. Однако истинные христиане, Михаил и Феодор, отказались преступить законы своей веры и склониться перед идолами.

Жрецы доложили о неповиновении русских послов хану. Первым мученическую смерть принял князь. После долгих истязаний он был убит. А Феодору предложили отступиться от своей веры и пройти языческий обряд в обмен на ярлык на великое княжение. Но боярин был также непоколебим и последовал примеру своего князя. По легенде, тела обоих мучеников бросили на съедение собакам. Но чудесным образом они были нетронуты животными, а позднее тайно погребены по христианским обычаям.

Михаил и Феодор причислены к лику святых. Своим подвигом они доказали стойкость духа русского народа. После их казни в Орде не требовали от христиан поклонения языческим идолам.

И сегодня у многих историков вызывают споры вопросы, .

Письменный документ, исходивший от татаро-монгольского хана, это мог быть и дипломатический документ. В период татаро-монгольского ига ханские ярлыки выдавались князьям Северо-восточной Руси на великое или удельное княжение. Ярлыки выдавались и русским митрополитам, по которым владения Русской церкви освобождались от налогов и повинностей.

Смотреть значение Ярлык (ханский) в других словарях

Ярлык

— м. ерлык, татарс. стар. грамота татарского хана. Тохтамышев ярлык. | , ярлычок, всякая записка, выданная для полученья чего, или в виде расписки, от ремесленника, принявшего........

Толковый словарь Даля

Ханский

— ханская, ханское. Прил. к хан. Ханская ставка. ярлык на княжение (истор.).

Толковый словарь Ушакова

Ярлык

— ярлыка, м. (тюрк. jaribq - приказ). 1. Письменный указ, грамота хана в монголо-татарских ханствах (истор.). Татарские ханы во времена ига давали русским князьям ярлык на княжение.........

Толковый словарь Ушакова

Ханский Прил.

— 1. Соотносящийся по знач. с сущ.: хан, связанный с ним. 2. Свойственный хану, характерный для него. 3. Принадлежащий хану.

Толковый словарь Ефремовой

Ярлык

— - слово или характеристика, употребляемая с целью дискредитировать человека, группу лиц, движение, партию и т. д. в глазах других людей (избирателей, телезрителей, читателей........

Политический словарь

Ярлык

— - клеймо, товарный знак, этикетка с обозначением количества, цены и других данных о товаре.

Экономический словарь

Ярлык, Материальный

— - первичный

документ, предназначенный для

учета хранящихся на

складе материалов, находящийся в их месте хранения. М.я. содержит наименование материала,

........

Экономический словарь

Ярлык, Отрывной Товарный

— -

ярлык, одна

часть которого при продаже

товара отрывается и поступает в механизированный

учет.

Экономический словарь

Ярлык, Складской

— - изготовленная из картона, фанеры или других материалов бирка унифицированной формы, заполняемая на каждый

шифр товарно-материальных ценностей на

складе и........

Экономический словарь

Ярлык

— Это слово, первоначально означавшее "дарованная монгольским ханом грамота на правление", заимствовано из тюркских языков, щеярлэк – "указ, приказ".

Этимологический словарь Крылова

Ханский

— см. Хан.

Толковый словарь Кузнецова

Ярлык

— -а́; м. [тюрк. ярлык]

1. Прикрепляемый к вещи, товару и т.п. листок, пластинка с указанием названия, количества, места изготовления, номера или других сведений. Багажный........

Толковый словарь Кузнецова

Ярлык

— - льготная грамота ханов Зол. Орды подвластным светским и духовным феодалам. В более узком значении - документ, выдаваемый русским князьям, дающий им право на занятие княжеского стола.

Юридический словарь

Ярлык Цен

— Бумажный носитель, средство доведения до покупателя информации о цене товара ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Является принадлежностью образцов товаров, выставляемых на прилавках........

Юридический словарь

Адриан Ярлык

— монах Симонова мон., дьяк св. Ионы, митрополита московского, † 1460

Ярлык

— дьяк митрополичий, 1453

Большая биографическая энциклопедия

Ярлык

— - англ. labte; нем. Etikett. 1. Штамп, стереотип. 2. Указ татарских ханов (в частности, выдававшийся на княжение и церковное правление в период Золотой Орды).

Социологический словарь

Ярлык

— - табличка с надписью, позволяющая различать и классифицировать вещь (явление, предмет), не вдаваясь в ее сущность (просто прочитав надпись на ярлыке). Использование........

Философский словарь

Ярлык

— Листок картона небольшого формата, содержащий сведения о товаре или продукции и сопровождающий её, предполагающий навесной способ крепления.

Полиграфический словарь

Ярлык Адресный

— листок бумаги с напечатанным или написанным адресом получателя. Я. а. наклеиваются на почт, отправления массового характера.

Словарь филателиста

ЯРЛЫК

— ЯРЛЫК, -а, м. 1. На Руси в 13-15 вв.: грамота, письменный указ хана Золотой Орды. 2. Листок на чем-н. с наименованием, клеймом, какими-н. специальными сведениями. Бутылочный я.........

Толковый словарь Ожегова

Период монголо-татарского нашествия - одна из самых страшных страниц русской истории. На протяжении более 200 лет Русь была подчинена Золотой Орде. И самое страшное заключалось даже не в том, что народ был обложен тяжелейшей данью, а земли подвергались разорительным набегам. Наибольшее влияния на ход развития оказывало полное господство хана над институтом управления страны.

Древняя Русь, и без того подверженная междоусобицам, в лице ордынцев получила мощного противника возможности естественного объединения и сплочения вокруг сильной централизованной власти. Для ослабления подчиненного народа был избран самый эффективный способ контроля: князья должны были получать разрешение у хана на возможность управления государством. Так появился термин "ярлык на великое княжение".

Ярлык на княжение

Ханский ярлык - это письменный документ, подтверждающий волю кагана. В Древней Руси давал право князю на управление землями и долю от собранной дани. В настоящее время историки часто спорят о том, а было ли на Руси монголо-татарское иго. Все чаще высказывается версия, что никакого нашествия, а тем более порабощения не было. Одним из основных аргументов в пользу данной теории является тот факт, что, несмотря на огромную ценность ярлыка на княжение, ни один из документов не был сохранен. Но для этого есть объективные причины.

Ярлык - это рукописный документ или грамота, для сохранности которой нужны особые условия. С учетом того, что монголо-татары следили за тем, чтобы не только один князь, но и одно княжество долго не имело главенствующей власти, о создании какого-то архива, способного сохранить подобный документ для потомков, не могло быть и речи. А частые пожары и разорительные набеги способствовали их исчезновению.

После освобождения от власти Золотой Орды ценность этих бумаг была утрачена. Подтверждение выдачи ярлыков на великое княжение можно найти только в летописях. Но далеко не все признают этот источник. Ведь описание и переводы ярлыков были сделаны спустя много лет после избавления от ига, в связи с чем ряд историков говорит о возможности фальсификации рукописных свидетельств.

На поклон к хану Золотой Орды

Еще одним подтверждением существования ярлыков и полной политической зависимости Руси от Золотой Орды являются многочисленные свидетельства поездок князей на поклон к великому хану. Впервые хан Батый потребовал явиться действующего Великого князя в 1243г. К поездке в Сарай князья начинали готовиться заранее. Необходимо было собрать щедрые подарки хану, его приближенным, женам и всем влиятельным монголам. Помимо подарков необходимо было продумать дипломатическую стратегию: как обойти конкурентов и защититься от их нападок. Русские князья и их бояре плели друг против друга настоящие интриги в надежде получить власть в свои руки.

От того, удастся ли склонить хана на свою сторону, часто зависело не только получение ярлыка, но и жизнь самих послов и населения целых городов. Так, первый русский князь, отправившийся на поклон к хану, Ярослав Всеволодович, был отравлен в Орде уже после получения ярлыка. Всего за время монголо-татарского ига в ставке были убиты десятки русских князей и их подданных. Еще большее число послов подвергались пыткам и унижениям. Поэтому, перед отъездом многие оставляли завещания и брали в дорогу священника.

Мученик за веру - князь Михаил Черниговский

Но далеко не все князья готовы были поступиться своей честью ради получения благосклонности хана. В 1246г. в Золотую Орду отправился Михаил Черниговский вместе со своим верным сподвижником Феодором. По заведенной традиции перед входом в ханский шатер князь и боярин должны были пройти «очищение огнем». Ритуал заключался в прохождении сквозь пламя, которое очищало от дурных помыслов, и поклонении огню и солнцу, что символизировало полную покорность. Однако истинные христиане, Михаил и Феодор, отказались преступить законы своей веры и склониться перед идолами.

Жрецы доложили о неповиновении русских послов хану. Первым мученическую смерть принял князь. После долгих истязаний он был убит. А Феодору предложили отступиться от своей веры и пройти языческий обряд в обмен на ярлык на великое княжение. Но боярин был также непоколебим и последовал примеру своего князя. По легенде, тела обоих мучеников бросили на съедение собакам. Но чудесным образом они были нетронуты животными, а позднее тайно погребены по христианским обычаям.

К числу источников права относятся также ханские ярлыки. Княжения русские были завоеваны татарами, под влиянием которых произошли изменения в некоторых областях права. Татары во время своего господства считали русскую землю своим владением и на этом основании распоряжались ею, как хотели. Волю свою они выражали в ярлыках, которые давали князьям и духовенству. Ярлыки, даваемые князьям, касались определения прав князей на известный стол. Князья нередко спорили о княжении в том или другом городе и прогоняли друг друга. He имея возможности одолеть противника своими собственными силами, они обращались за помощью в Орду. Орда признавала за известным князем право на известный стол и выдавала ему ярлык на княжение. Об этих ярлыках говорится во многих местах летописи, но ни одного из них к нам не дошло. Другой род ярлыков - это ярлыки, даваемые духовенству (митрополиту, епископам и т. п.). Завоевав Русскую землю, татары, однако, не преследовали православие и русское духовенство, они покровительствовали ему и просили усердно молиться Богу за них. Вследствие такого отношения к духовенству, татары выдавали ярлыки епископам и митрополитам, в которых освобождали их от дани, признавали за ними право суда в принадлежащих им владениях, запрещали баскакам (татарским чиновникам) въезжать в имения духовенства и проч. Ярлыки, даваемые духовенству, сохранились до нашего времени. Они собраны и напечатаны Григорьевым. Приводим для примера ярлык, данный митрополиту Ионе: "Тайдулино слово. Где сей Иона митрополит, молебник, за нас молится от первых добрых времен и доселе, також и иные церковные молебны, ино не надобе им никоторая пошлина и не емлют у них ничего, занеже они молитву творят за нас Богу".

Особенно важен ярлык, данный первому русскому митрополиту, поставленному после разорения Киева, Кириллу, основавшему православную епископию в столице ханов; он получил от Менгу Темира жалованную грамоту такого содержания: черное духовенство и белое, a также сыновья и братья последнего (живущие в одном доме) освобождаются от всяких даней и повинностей денежных и натуральных. Церковные земли и люди объявляются неприкосвенными. На церковных людей, к которым причислены мастера и всякие слуги и работники, не могут быть возложены никакие службы и работы светскими властями. Все принадлежности богослужения объявлены неприкосновенными. За хулу против православной веры возвещена смертная казнь. To же наказание угрожает и за всякое нарушение предоставленных духовенству привилегий. Рум. Собр. II, N 2. С таким ярлыком в руках русское духовенство не только было независимо от местной княжеской власти, но даже ограничивало ее. He только татарские баскаки, но и русские князья не могли облагать духовенство повинностями, не могли касаться его вод и земель, не могли проявлять свою власть над его слугами и работниками. Переселение митрополитов на север совпадает с моментом формального признания полной независимости духовенства от русской светской власти. Это привилегированное положение вспоминалось нашему духовенству еще в XVI в. Когда при вел. князе Иване Васильевиче был возбужден вопрос о секуляризации церковных имуществ, духовный собор обсуждавший этот вопрос, в своем ответе царю, между прочим, говорит: "Мнози и ог неверных и нечестивых царей в своих царствах от св. церквой и от свящ. мест ничто же не имаху, и недвижимых вещей не смели двигнути, и судити, или поколебати... и зело по св. церквах побораху, не токмо в своих странах но и в Российском вашем царствии, и ярлыки давали" Карамзин, VI, пр. 622). Независимое положение, упроченное за духовенством ханскими ярлыками XIII века, служит ему средством в борьбе ст. московскими вел. князьями даже в ХVI-м.