Хронология

- 1123 г. Сражение русских и половцев с монголами на реке Калка

- 1237 — 1240 гг. Завоевание Руси монголами

- 1240 г. Разгром князем Александром Ярославовичем шведских рыцарей на реке Неве (Невская битва)

- 1242 г. Разгром князем Александром Ярославовичем Невским крестоносцев на Чудском озере (Ледовое побоище)

- 1380 г. Куликовская битва

Начало монгольских завоеваний русских княжеств

В XIII в. народам Руси пришлось вынести тяжелую борьбу с татаро-монгольскими завоевателями , которые владычествовали в русских землях до XV в. (последнее столетие в более мягкой форме). Прямо или косвенно монгольское нашествие способствовало падению политических институтов Киевского периода и росту абсолютизма.

В XII в. в Монголии не существовало централизованного государства, соединение племен было достигнуто в конце XII в. Темучином, вождем одного из родов. На общем собрании (“курултае”) представителей всех родов в 1206 г. он был провозглашен великим ханом с именем Чингис (“беспредельная сила”).

Как только империя была создана, она начала свое расширение. Организация монгольского войска была основана на десятичном принципе — 10, 100, 1000 и т.д. Была создана императорская гвардия, которая контролировала всю армию. До появления огнестрельного оружия монгольская конница брала вверх в степных войнах. Она была лучше организована и обучена , чем какая-либо армия кочевников прошлого. Причиной успехов становилось не только совершенство военной организации монголов, но и неподготовленность соперников.

В начале XIII в., завоевав часть Сибири, монголы приступили в 1215 г. к покорению Китая. Им удалось захватить всю его северную часть. Из Китая монголы вывезли новейшую для того времени военную технику и специалистов. Кроме того, из числа китайцев они получили кадры грамотных и опытных чиновников. В 1219 г. войска Чингисхана вторглись в Среднюю Азию. Вслед за Средней Азией был захвачен Северный Иран , после чего войска Чингисхана совершили грабительский поход в Закавказье. С юга они пришли в половецкие степи и разгромили половцев.

Просьба половцев помочь им против опасного врага была принята русскими князьями. Битва между русско-половецкими и монгольскими войсками произошла 31 мая 1223 г. на реке Калке в Приазовье. Не все русские князья, обещавшие участвовать в битве, выставили свои войска. Битва закончились поражением русско-половецких войск, многие князья и дружинники погибли.

В 1227 г. умер Чингисхан. Великим ханом был избран Угедей, его третий сын. В 1235 г. в монгольской столице Кара-корум собрался Курултай, где было решено начать завоевание западных земель. Это намерение представляло страшную угрозу для русских земель. Во главе нового похода стал племянник Угедея — Бату (Батый).

В 1236 г. войска Батыя начали поход на Русские земли. Разгромив Волжскую Болгарию, они направились на завоевание Рязанского княжества. Сражаться с захватчиками рязанским князьям, их дружинам и горожанам пришлось в одиночку. Город был сожжен и разграблен. После взятия Рязани монгольские войска двинулись к Коломне. В бою под Коломной погибло много русских воинов, а сам бой кончился для них поражением. 3 февраля 1238 г. монголы подошли к Владимиру. Осадив город, захватчики отправили к Суздалю отряд, который взял и сжег его. Монголы остановились лишь перед Новгородом, из-за распутицы повернув на юг.

В 1240 г. монгольское наступление возобновляется. Захвачены и разрушены Чернигов и Киев. Отсюда монгольские войска двинулись в Галицко-Волынскую Русь. Захватив Владимир-Волынский, Галич в 1241 г. Батый вторгся в Польшу, Венгрию, Чехию, Моравию, а затем в 1242 г. дошел до Хорватии и Далмации. Однако в Западную Европу монгольские войска вступили значительно ослабленными мощным сопротивлением, встреченным ими на Руси. Этим объясняется во многом то, что если на Руси монголам удалось установить свое иго, то Западная Европа испытала только нашествие и то в меньших масштабах. В этом историческая роль героического сопротивления русского народа нашествию монголов.

Результатом грандиозного похода Батыя было завоевание громадной территории — южнорусские степи и леса Северной Руси, регион Нижнего Дуная (Болгария и Молдавия). Монгольская империя включала теперь целый Евразийский континент от Тихого океана до Балкан.

После смерти Угедея в 1241 г. большинство поддержало кандидатуру сына Угедея Гаюка. Батый же стал главой сильнейшего регионального ханства. Он основал свою столицу в Сарае (к северу от Астрахани). Его власть распространялась на Казахстан, Хорезм, Западную Сибирь, Волгу, Северный Кавказ, Русь. Постепенно западная часть этого улуса стала известна как Золотая Орда .

Борьба русского народа с западной агрессией

Когда монголы занимали русские города, шведы, угрожая Новгороду, появились в устье Невы. Они были разгромлены в июле 1240 г. молодым князем Александром, который получил за свою победу имя Невский.

В это же время Римская церковь делала приобретения в странах Балтийского моря. Еще в XII веке немецкое рыцарство начало захват принадлежавших славянам земель за Одером и в Балтийском Поморье. Одновременно велось наступление на земли прибалтийских народов. Вторжение крестоносцев на земли Прибалтики и Северо-Западную Русь было санкционировано римским папой и германским императором Фридрихом II. В крестовом походе приняли также участие германские, датские, норвежские рыцари и воинство из других северных стран Европы. Наступление на русские земли было частью доктрины “Drang nach Osten” (натиск на восток).

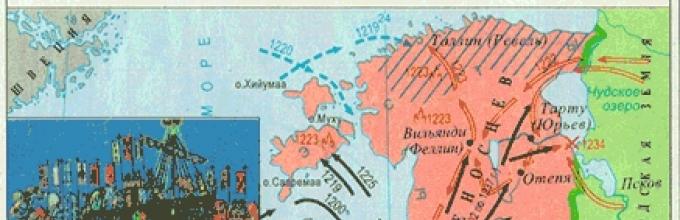

Прибалтика в XIII в.

Вместе со своей дружиной Александр внезапным ударом освободил Псков, Изборск и другие захваченные города. Получив известие, что на него идут основные силы Ордена, Александр Невский перекрыл путь рыцарям, разместив свои войска на льду Чудского озера. Русский князь показал себя как выдающийся полководец. Летописец писал о нем: “Побеждая везде, а не победим николи же”. Александр разместил войска под прикрытием крутого берега на льду озера, исключив возможность вражеской разведки своих сил и лишив противника свободы маневра. Учитывая построение рыцарей “свиньей” (в виде трапеции с острым клином впереди, который составляла тяжеловооруженная конница), Александр Невский расположил свои полки в виде треугольника, острием упиравшимся в берег. Перед сражением часть русских воинов была снабжена специальными крючьями, чтобы стаскивать рыцарей с коней.

5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера состоялась битва, получившая название Ледового побоища. Рыцарский клин пробил центр русской позиции и уткнулся в берег. Фланговые удары русских полков решили исход сражения: как клещи, они сдавили рыцарскую “свинью”. Рыцари, не выдержав удара, в панике бежали. Русские преследовали противника, “секли, несяся за ним, как по воздуху”,- записал летописец. По данным Новгородской летописи, в битве “немец 400 и 50 взято в плен”

Настойчиво сопротивляясь врагам западным Александр был крайне терпелив в отношении восточного натиска. Признание суверенитета хана освобождало руки для отражения тевтонского крестового похода.

Татаро-монгольское иго

Настойчиво сопротивляясь врагам западным, Александр был крайне терпелив в отношении восточного натиска. Монголы не вмешивались в религиозные дела своих подданных, в то время как немцы старались навязать завоеванным народам свою веру. Они вели захватническую политику под лозунгом "Кто не желает креститься, тот должен умереть!". Признание суверенитета хана освобождало силы для отражения тевтонского крестового похода. Но оказалось, что от “монгольского потопа” не легко избавиться. Р азоренные монголами русские земли были вынуждены признать вассальную зависимость от Золотой Орды.

В первый период монгольского правления сбор налогов и мобилизация русских в монгольские войска проводилась по приказам великого хана. И деньги, и рекруты отправлялись в столицу. При Гауке русские князья ездили в Монголию получать ярлык на княжение. Позже достаточно было поездки в Сарай.

Непрекращавшаяся борьба, которую вел русский народ с захватчиками, заставила монголо-татар отказаться от создания на Руси своих административных органов власти. Русь сохранила свою государственность. Этому способствовало и наличие на Руси собственной администрации и церковной организации.

Для контроля над русскими землями был создан институт наместников-баскаков — руководителей военных отрядов монголо-татар, следивших за деятельностью русских князей. Донос баскаков в Орду неминуемо заканчивался либо вызовом князя в Сарай (зачастую он лишался ярлыка, а то и жизни), либо карательным походом в непокорную землю. Достаточно сказать, что только за последнюю четверть XIII в. было организовано 14 подобных походов в русские земли.

В 1257 г. монголо-татары предприняли перепись населения — “запись в число”. В города посылали бесерменов (мусульманские купцы), которым на откуп отдавался сбор дани. Размер дани (“выхода”) был очень велик, одна только “царева дань”, т.е. дань в пользу хана, которую сначала собирали натурой, а потом деньгами, составляла 1300 кг серебра в год. Постоянная дань дополнялась “запросами” — единовременными поборами в пользу хана. Кроме того, в ханскую казну шли отчисления от торговых пошлин, налоги для “кормления” ханских чиновников и т.д. Всего было 14 видов даней в пользу татар.

Ордынское иго надолго затормозило экономическое развитие Руси, разрушило ее сельское хозяйство, подорвало культуру. Монгольское нашествие привело к падению роли городов в политической и экономической жизни Руси, приостановилось городское строительство, пришло в упадок изобразительное и прикладное искусство. Тяжелым последствием ига стало углубление разобщенности Руси и обособления отдельных ее частей. Ослабленная страна не смогла отстоять ряд западных и южных районов, захваченных позже литовскими и польскими феодалами. Нанесен был удар торговым связям Руси с Западом: торговые связи с зарубежными странами сохранились лишь у Новгорода, Пскова, Полоцка, Витебска и Смоленска.

Переломным моментом стал 1380 г., когда многотысячная армия Мамая была разгромлена на Куликовом поле.

Куликовская битва 1380 г.

Русь начала усиливаться, зависимость ее от Орды все более слабела. Окончательное же освобождение произошло в 1480 г. при государе Иване III. К этому времени период закончился, заканчивалось собирание русских земель вокруг Москвы и .

Монголо-татарское нашествие на Русь. Борьба за независимость Руси

В Средней Азии от Великой Китайской стены до озера Байкал жили многочисленные кочевые тюркские племена, среди них монголы и татары. Эти племена были кочевниками-скотоводами. Вождю монголов Темучину удалось подчинить себе эти племена, и в 1204 г. на общем съезде ханов он был провозглашён Чингисханом

(«великим ханом»). Под этим именем он и вошёл в историю как создатель Монгольской империи. Русские летописи, фольклор и литература называли вторгшихся на Русь монголов татарами, историки — татаро-монголами или монголо-татарами.

В империи Чингисхана всё взрослое мужское население было воинами, оно делилось на «тьмы» (10 тысяч), тысячи, сотни и десятки. За трусость или неповиновение одного казнили весь десяток. Военная сноровка и неприхотливость, жёсткая дисциплина обеспечивали возможность быстро передвигаться на большие расстояния.

По инициативе Мстислава Удалого в Киеве собрался съезд князей, где было принято решение о походе против монголов. В поход выступили киевский князь Мстислав Романович, Мстислав Святославович черниговский, Даниил Романович, княживший во Владимире Волынском и другие князья.

В 1211-1215 гг. Чингисхан завоевал Северный Китай. Непокорные города монголы разрушали, а жителей либо уводили в плен (ремесленников, женщин, детей), либо истребляли. Чингисхан ввёл в своём государстве северо-китайскую (уйгурскую) письменность, взял на службу китайских специалистов, на вооружение — китайские осадные стенобитные и камнемётные машины и метательные снаряды с горючей смесью. Монголы захватили Среднюю Азию, Северный Иран, вторглись в Азербайджан и на Северный Кавказ. Половцы обратились к русским князьям за помощью.

Южнорусские князья решили объединить свои силы против захватчиков. В поход выступили князья Мстислав киевский, Мстислав черниговский, Даниил владимиро-волынский, Мстислав Удалой галичский и другие. Владимиро-Суздальский князь Юрий Всеволодович отказал в помощи. Первая стычка с монголами прошла успешно — их авангард был разбит, и это вселило в русских князей надежду на успех.

Решающая битва состоялась 31 мая 1223 г. на берегу реки Калки

. В этом сражении русские князья действовали несогласованно: Мстислав киевский не стал сражаться, а заперся в лагере. Монголы выдержали натиск, а затем перешли в наступление. Половцы бежали, а русские дружины были разбиты. Попытка взять лагерь приступом монголам не удалась, и тогда они пошли на хитрость: пообещали князьям свободный пропуск их войска на родину. Когда же князья вышли из лагеря, монголы перебили почти всех воинов, князей связали, бросили на землю, а на них положили доски, на которые уселись во время победного пира монгольские военачальники.

Во время битвы на реке Калке погибли шесть видных русских князей, из простых воинов домой вернулся лишь каждый десятый человек.

Затем монголы вышли в пределы Волжской Булгарии, но, ослабленные битвой на Калке, потерпели ряд поражений и ушли обратно в Монголию.

В 1227 г. Чингисхан умер. Перед смертью он поделил захваченные земли между своими сыновьями. Западные земли получил его старший сын Джучи, а после его смерти — его сын Батухан или Батый (1208-1255 гг.), как его называли на Руси. В 1235 г. Батый повёл монголо-татар на Русь.

Над Русью вновь нависла страшная опасность.

Волжские булгары несколько раз обращались за помощью к князьям Северо-Восточной Руси. Но князья не помогли. Волжская Булгария была разгромлена быстро, её главные города взяты штурмом и опустошены, население — либо перебито, либо угнано в плен. К весне Волжская Булгария перестала существовать как самостоятельное государство.

Монголо-татары двинулись на юго-запад. Они нанесли удар на юге по аланам, севернее — по половецким степям и ещё севернее — по землям лесных поволжских племён: мордвы, буртасов, мокши.

К осени 1237 г. завоеватели вышли к верховьям Дона, в район нынешнего города Воронежа. Отсюда зимой, когда замёрзли реки, они начали наступление на Русь.

Батый имел около 150 тысяч человек. Все русские княжества могли выставить против врага гораздо меньше — около 100 тысяч вооружённых воинов. Но, самое главное, русские князья из-за политической раздроблённости Руси, междоусобных войн, зависти и ненависти друг к другу так и не смогли объединиться.

Три дня упорно оборонялась от полчищ Батыя Рязань, но в декабре 1237 г. она была сожжена. Другие князья даже не ответили на просьбу Рязани о помощи. Согласно народному сказанию, один из рязанских бояр, Евпатий Коловрат собрал дружину из оставшихся в живых и бросился вслед за татарами. В неравном ожесточённом бою все рязанцы погибли.

1 января 1238 г. монголо-татары двинулись на Великое княжество Владимирское.

Первое крупное сражение между ними и объединённым владимирским войском произошло около Коломны. Бой был долгим и упорным. В нём погиб один из татарских полководцев, сын Чингисхана. Но перевес сил был на стороне монголо-татар. Они смяли владимирские полки, часть русской рати бежала во Владимир, а Батый прошёл по льду Москвы-реки к Коломне и взял её. Двигаясь дальше, монголо-татары осадили маленькую крепость Москву. Пять дней сопротивлялась Москва татарским полчищам, но, в конце концов, была также захвачена и сожжена. Захватчики по замёрзшим рекам продолжали свой путь и в феврале взяли Владимир. Были захвачены и другие крупные города Северо-Восточной Руси: Суздаль, Ростов, Ярославль, Городец, Переславль, Кострома, Юрьев, Галич, Дмитров, Тверь и другие. Ко всем этим городам монголо-татары также пришли по ледяным речным дорогам. Владимирский князь Юрий Всеволодович ждал помощи со стороны своего брата Ярослава Всеволодовича, который имел сильную дружину, и от его сына новгородского князя Александра (1220-1263 гг.), будущего Александра Невского. Но ни тот, ни другой не пришли на помощь. 4 марта 1238 г. на реке Сить владимирское войско было разгромлено, а сам Юрий Всеволодович пал в бою. Таким образом для монголо-татар был открыт путь на Новгород.

Взяв в середине марта Торжок, монголо-татары из-за весенней распутицы не пошли на Новгород, а повернули на юг. По пути Батый без особого сопротивления захватывал, разорял и сжигал попадавшиеся ему небольшие русские города. Но монголо-татарское войско надолго задержалось под небольшой крепостью Козельск

. Город оказал захватчикам отчаянное сопротивление. Семь недель продолжались осада и штурм Козельска, но, в конце концов, монголо-татары взяли Козельск. Они назвали его «злым городом». Лишь после этого их войско ушло в южные степи.

В 1239 г. Батый предпринял второй поход на Русь. Он захватил княжества Переяславское и Черниговское, Муромский край, города по Средней Волге, в том числе Нижний Новгород. Затем монголо-татары снова повернули на юг, разбили половцев (остатки их ушли в Венгрию), завоевали Крым, Северный Кавказ и Закавказье.

Осенью 1240 г. начался третий поход монголо-татар на Русь. Батый, собрав 600-тысячное войско, захватил Киев, вторгся в Галицко-Волынское княжество. Ожесточённые бои разгорелись под Каменцем, Колодяжным, Владимиро-Волынским. За четыре месяца Батый захватилвсю Южную и Юго-Западную Русь.

В 1241 г. монголо-татарские войска вторглись в Польшу, взяли Краков, разбили венгерскую армию, взяли штурмом столицу Венгрии Пешт, разорили Словакию, с боями прошли по Чехии и Хорватии. Монголо-татары дошли до побережья Адриатического моря, в Далмацию, к самым границам Италии, и в 1242 г. повернули назад.

Монголо-татары победили Русь не только из-за своего превосходства в численности, но и вследствие постоянных междоусобных войн русских княжеств, вражды их с Волжской Булгарией, с половцами, с Венгрией и Польшей. В 1236 г. Владимиро-Суздальская Русь отказалась поддержать в борьбе с монголо-татарами Волжскую Булгарию, буртасов и мордву, в 1237 г. — рязанских князей, и сама не получила помощи от юго-западных русских княжеств.

Батый основал новое государство — Золотую Орду

, со столицей Сарай-Бату в низовьях Волги. Территория Золотой Орды протянулась от Иртыша на Востоке до Карпат на Западе, от Приуралья на Севере до Северного Кавказа на юге. Золотая Орда являлась частью огромной Монгольской империи с центром в Каракоруме.

Русские княжества, кроме Полоцка и Смоленска, попали в вассальную зависимость, господство монголов в них впоследствии получило название монголо-татарского ига. Русь была разорена и опустошена. Большинство городов было сожжено; их жители, ремесленники и купцы, частью погибли, частью были уведены в плен; пашня запустела и стала зарастать лесом. Значительная часть уцелевшего населения юга бежало в леса междуречья Оки и Волги. Хозяйственная и военная мощь Руси была сильно подорвана. Всё взрослое население было обложено тяжёлой данью. Хотя территория Руси не была оккупирована и в городах не было монголо-татарских гарнизонов и ханских наместников, но в русских княжествах находились специальные монголо-татарские отряды баскаков. Они следили за сбором дани и везли её в Орду. За неповиновение татары проводили жестокие карательные операции. Русь обязана была платить не только дань, но и другие налоги, введённые монголо-татарами — поплужное (с каждого плуга в деревне), ямские деньги (от татарского слова «ям» — почтовая служба). Русские города должны были поставлять в Орду и в Монголию искусных ремесленников, а во время войн Орды с соседями — предоставлять в распоряжение ханов военные отряды. Духовенство и церковные земли были освобождены от дани.

Русскими княжествами по-прежнему правили русские князья, но только с разрешения хана Золотой Орды, получая после унизительной процедуры специальные грамоты на княжение — ярлыки. За отказ унизиться князей убивали. Ханы Золотой Орды поощряли междоусобицы князей. Время от времени за неповиновение татарским порядкам ордынские ханы предпринимали против Руси большие карательные экспедиции, в ходе которых жгли русские земли, уводили людей в плен. Таким набегам подверглась Северо-Восточная Русь, Галицко-Волынское княжество и другие земли.

Монголо-татарское иго повлекло за собой отделение княжеств Северо-Восточной Руси от остальных. Именно Северо-Восточная Русь стала в полной мере «улусом» Золотой Орды. Вместе с тем русские княжества, признавшие её власть, в течение долгого времени получали военную поддержку татар в борьбе с внешними врагами. Золотая Орда обеспечивала, конечно, свои собственные внешнеполитические интересы. Она отняла у Руси нижнее течение Волги и земли на Северном Кавказе.

Ослаблением Руси воспользовались западные соседи: немцы и шведы. Их поддержали германский император и Папа Римский, объявив походы на Русь крестовыми. В середине XIII в. появился ещё один враг: сложилось Великое княжество Литовское — сильное литовско-русское государство, 9/10 населения которого называли себя русскими. Вошедшие в состав Литвы русские земли сохранили свой политический статус, некоторые из них сохранили свои княжеские династии, традиции, материальную и духовную культуру, религию, судопроизводство. Государственным языком был русский, религией подавляющей части населения — православие. Но после Кревской унии 1385 г., объединившей Польшу и Литву, в Великом княжестве Литовском начался переход к католичеству, стала проводиться дискриминация русского православного населения. Литва оказалась в сфере влияния Запада, а Русь оставалась под монголо-татарским игом.

Особенно активно действовали против наступления крестоносцев князь Ярослав Всеволодович и его сын Александр Ярославич, которых новгородцы приглашали как военных вождей. В 1220-е гг. Ярослав Всеволодович защитил от шведов финские земли, подвластные Новгороду. Тогда же он совершил походы на Ригу и в захваченные немцами земли ливов.

Разгром Руси Батыем активизировал нападения на неё литовцев, немцев и шведов.

В 1239 г. литовцы захватили Смоленск. Александр Ярославич возвёл против Литвы оборонительные городки по реке Шелони, а Ярослав Всеволодович выбил литовцев из Смоленска, предотвратив их поход на новгородские владения.

|

| Невская битва 1240 г. (художник А. Кившенко) |

В начале июля 1240 г. шведы высадились на берегу Невы. Они придали походу характер крестового. Целью шведов был не только захват новгородских владений в Финляндии, но и сокрушение самого Новгорода. Но 15 июля 1240 г. Александр Ярославич во главе новгородцев обрушил на шведов удар конной дружины и пеших воинов, среди которых были отряды ижорян и корелов. Разгром шведов был полным. Александр Ярославович с триумфом возвращался в Новгород. В честь этой победы он получил прозвище «Невский»

.

Зимой 1240-1241 гг. произошло нападение немцев. Они захватили часть новгородских владений, основали крепость Копорье, перерезали все торговые пути, ведущие из Новгорода на Запад, однако 5 апреля 1242 г. на берегу Чудского озера Александр Невский разбил войско Тевтонского Ордена. По мирному договору Орден отказался от своих завоеваний в Новгородской земле. Но в 1250-е гг. немцы снова напали на Псков и опустошили его округу. Новгородцы пришли на помощь, и немцы были вынуждены снять осаду. После этого новгородское войско вторглось в Ливонию и, одержав ряд побед, опустошило немецкие земли. Были отбиты и попытки литовцев захватить некоторые новгородские города.

В 1250-е гг. годы шведы продолжали нападения на русские владения: в 1256 г. они попытались овладеть устьем реки Наровы. Когда Александр Невский выступил им навстречу, они ушли. Александр двинулся на Копорье, затем через замёрзший Финский залив повёл русское войско в землю еми, захваченную шведами. Там вспыхнуло восстание против шведов с их насильственной христианизацией. Опорные пункты шведов в центральной Финляндии были разгромлены.

В 1293 г. шведы организовали очередной крестовый поход на Карелию и заложили крепость Выборг. По мирному договору 1323 г., заключённому Русью со Швецией в крепости Орешек, шведы закрепили свои завоевания в Финляндии, но Русь сохранила свои владения на берегах Финского залива.

|

|

| Крепость Копорье | Крепость Орешек |

Монголо-татары победили русские княжества из-за их постоянных междоусобных войн и неспособности объединиться перед лицом общего врага. Монголо-татарское нашествие и монголо-татарское иго нанесли неисчислимый вред развитию Руси: население уменьшилось, были разрушены и обезлюдели важнейшие города, оказались утраченными многие ремесленные специальности, пришли в упадок сельское хозяйство, культура, на какое-то время даже прекратилось летописание. Замедлилась и централизация русских земель.

Ослабление Руси привело к активизации её западных противников, которые постепенно поглощали русские княжества и оттесняли Новгород от балтийского побережья. Нарушились связи русских княжеств Северо-Восточной Руси с Западом, что отрицательно сказалось на их развитии. Однако Северо-Восточная Русь устояла под натиском западных соседей. Внешняя политика Северо-Восточной Руси в послемонгольское время велась по трём основным

направлениям, которые определили Ярослав Всеволодович и Александр Невский: отношения с Ордой с целью достичь увеличения автономии, с использованием татар в борьбе с соперниками-князьями и внешними врагами; борьба с Литвой; борьба с Тевтонским Орденом и шведами. Эта политика продолжалась и при потомках Александра Невского. В этих тяжелейших условиях русский и другие народы Руси проявили удивительную жизнестойкость, смогли постепенно восстановить численность населения, возродить разрушенное хозяйство и военную мощь.

Деятельность Александра Невского имела огромное значение для возрождения и защиты Руси. В 1252 г. Владимир, Переславль и некоторые другие города восстали против татар. Ордынское войско во главе с тёмником Неврюем жестоко подавило восстание. Александр Невский, ставший великим князем Владимирским, не смог защитить восставших, но способствовал восстановлению русских городов. В 1257 г. татары начали перепись русского населения для обложения его новой данью. Новгород восстал. Александр Невский сумел предотвратить новый карательный поход татар. Он первым из русских князей стал оставлять часть дани, используя её для возрождения Руси. В благоприятных условиях он поддерживал выступления против татар. За свою деятельность и воинские подвиги Александр Невский был причислен к лику святых.Территория и численность населения Северо-Восточной Руси в XIII в.

(по расчёту, округлённо)

В 1237 - 1241 гг. Русские земли подверглись удару со стороны Монгольской империи - центральноазиатского государства, завоевавшего в первой половине XIII в. огромную территорию Евразийского континента от Тихого океана до Центральной Европы. В Европе монголов стали называть татарами. Так именовалось одно из монголоязычных племен, кочевавшее близ границы с Китаем. Китайцы перенесли его название на все монгольские племена, и имя "татары" как обозначение монголов распространилось на другие страны, хотя собственно татары были почти полностью истреблены при создании Монгольской империи.

Распространенный в исторической литературе термин Lмонголо-татары¦ представляет собой соединение самоназвания народа с термином, которым этот народ обозначался у соседей. В 1206 г. на курултае - съезде монгольской знати - великим ханом всех монголов был признан Темуджин (Темучин), принявший имя Чингисхана. В последующие пять лет монгольские отряды, объединенные Чингисханом, покорили земли соседей, а к 1215 г. завоевали Северный Китай. В 1221 г. орды Чингисхана разгромили основные силы Хорезма и покорили Среднюю Азию.

Битва на Калке.

Первое столкновение Древней Руси с монголами произошло в 1223 г., когда 30-тысячный монгольский отряд с разведывательными целями прошел из Закавказья в причерно-морские степи, разбив аланов и половцев. Побежденные монголами половцы обратились за помощью к русским князьям. По их призыву в степь выступило объединенное войско во главе с тремя сильнейшими князьями Южной Руси: Мстиславом Романовичем Киевским, Мстиславом Святославичем Черниговским и Мстиславом Метис-лавичем Галицким.

31 мая 1223 г. в сражении на р. Калке (близ Азовского моря) в результате несогласованных действий своих предводителей союзное русско-половецкое войско потерпело поражение. Шесть русских князей погибли, трое, в том числе киевский князь, попали в плен и были зверски убиты монголами. Завоеватели преследовали отступавших вплоть до русских пределов, а затем повернули назад, в среднеазиатские степи. Таким образом на Руси впервые ощутили военную мощь монгольских орд.

Нашествие монгола-татар на Русь.

После смерти основателя Монгольской империи Чингисхана (1227), согласно его завещанию, на курултае монгольской знати в 1235 г. было принято решение начать завоевательный поход на Европу. Во главе объединенного войска Монгольской империи был поставлен внук Чингисхана Бату-хан (в русских источниках называемый Батыем). Его первым военачальником был назначен видный монгольский полководец Субедей, участвовавший в битве на Калке.

Поход на Северо-Восточную Русь (1237 - 1238).

Спустя год после начала похода, покорив Волжскую Булгарию, половецкие орды в междуречье Волги и Дона, земли буртасов и мордвы на Средней Волге поздней осенью 1237 г., основные силы Батыя сосредоточились в верховьях реки Воронеж для вторжения в Северо-Восточную Русь.

Численность орд Батыя, согласно мнению ряда исследователей, достигала 140 тыс. воинов, причем собственно монголов насчитывалось не более 50 тыс. человек. В это время русские князья могли собрать со всех земель не более 100 тыс. воинов, а дружины князей Северо-Восточной Руси составляли не более 1/3 от этого числа.

Междукняжеские распри и усобицы на Руси препятствовали формированию объединенной русской рати. Поэтому князья могли противостоять нашествию монголов только поодиночке. Зимой 1237 г. орды Батыя разорили Рязанское княжество, столица которого была сожжена, а все ее жители истреблены. Вслед за этим, в январе 1238 г., монгольские войска разгромили под Коломной рати Вла-димиро-Суздальской земли, возглавляемые сыном великого князя Всеволодом Юрьевичем, захватили Москву, Суздаль, а 7 февраля - Владимир. 4 марта 1238 г. на реке Сити в верховьях Волги было разгромлено войско великого князя Юрия Всеволодича, Сам великий князь погиб в этом сражении.

После взятия граничившего с Суздальской землей "пригорода" Великого Новгорода - Торжка - перед монгольскими ордами открылась дорога на Северо-Западную Русь. Но приближение весенней распутицы и значительные людские потери заставили завоевателей повернуть обратно в половецкие степи. Беспримерный подвиг совершили жители небольшого городка Козельска на р. Жиздре. В течение семи недель они держали оборону своего города. После взятия Козельска в мае 1238 г. Батый приказал стереть этот "злой город" с лица земли, а всех жителей уничтожить.

Лето 1238 г. Батый провел в придонских степях, восстанавливая силы для дальнейших походов. Весной 1239 г. им было разгромлено Переяславское княжество, а осенью разорена Чернигово-Северская земля.

Это статья о монгольских вторжениях на Русь в 1237-1240 годах. О вторжении 1223 года см. Битва на реке Калке. О более поздних вторжениях см. Перечень походов монголо-татар на русские княжества.

Монго́льское наше́ствие на Русь - вторжения войск Монгольской империи на территории русских княжеств в 1237-1240 гг. в ходе Западного похода монголов (Кипчакского похода ) 1236-1242 гг. под предводительством чингизида Батыя и военачальника Субэдэя.

Предыстория

Впервые задача дойти до города Киева была поставлена Субэдэю ещё Чингисханом в 1221 году: Субеетай-Баатура он отправил в поход на север, повелевая дойти до одиннадцати стран и народов, как-то:Канлин, Кибчаут, Бачжигит, Оросут, Мачжарат, Асут, Сасут, Серкесут, Кешимир, Болар, Рарал (Лалат), перейти через многоводные реки Идил и Аях, а также дойти и до самого города Кивамен-кермен Когда объединённое русско-половецкое войско потерпело сокрушительное поражение в битве на реке Калке 31 мая 1223 года, монголы вторглись в пограничные южнорусские земли (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона называет это первым нашествием монголов на Россию ), но отказались от плана похода на Киев, а затем потерпели поражение в Волжской Булгарии в 1224 году.

В 1228-1229 годах, взойдя на престол, Угэдэй направляет 30-тысячный корпус на запад во главе с Субэдэем и Кокошаем против кипчаков и волжских булгар. В связи с этими событиями в 1229 году имя татар вновь появляется в русских летописях: «сторожеве болгарьские прибегоша бьени от татар близ реки, еи же имя Яик » (а в 1232 году Придоша Татарове и зимоваша не дошедше Великого града Болгарьскаго ).

«Сокровенное сказание» применительно уже к периоду 1228-1229 сообщает о том, что Угэдэй

| Отправил в поход Бату, Бури, Мунке и многих других царевичей на помощь Субеетаю, так как Субеетай-Баатур встречал сильное сопротивление со стороны тех народов и городов, завоевание которых ему было поручено еще при Чингис-хане, а именно-народов Канлин, Кибчаут, Бачжигит, Орусут, Асут, Сесут, Мачжар, Кешимир, Сергесут, Булар, Келет (китайская «История монголов» добавляет не-ми-сы) а также и городов за многоводными реками Адил и Чжаях, как то: Мекетмен, Кермен-кеибе и прочих...Когда же войско будет многочисленно, все воспрянут и будут ходить с высоко поднятой головой. Вражеских же стран там много, и народ там свирепый. Это - такие люди, которые в ярости принимают смерть, бросаясь на собственные мечи. Мечи же у них, сказывают, остры». |

Однако, в 1231-1234 годах монголы вели вторую войну с Цзинь, и движение на запад соединённых сил всех улусов начинается непосредственно после решения курултая 1235 года.

Аналогично (30-40 тыс.чел.) оценивает численность монгольского войска Гумилёв Л. Н. В современной исторической литературе господствующей является другая оценка общей численности монгольского войска в западном походе: 120-140 тыс.воинов, 150 тыс. воинов.

Первоначально Угэдэй сам планировал возглавить кипчакский поход, но Мунке отговорил его. Кроме Батыя, в походе участвовали следующие чингизиды: сыновья Джучи Орда-Ежен, Шибан, Тангкут и Берке, внук Чагатая Бури и сын Чагатая Байдар, сыновья Угэдэя Гуюк и Кадан, сыновья Толуя Мункэ и Бучек, сын Чингисхана Кюльхан, внук брата Чингисхана Аргасун. О том, какое значение придавали чингизиды покорению русских, свидетельствует монолог Угэдэя в адрес Гуюка, недовольного Батыевым руководством.

Владимирский летописец сообщает под 1230 годом: «Того же года Болгаре поклонишася великому князю Юрью, прося мира на шесть лет, и сътвори с ними мир ». Стремление к миру было подкреплено делом: после заключения мира на Руси вследствие двухлетнего неурожая разразился голод, и булгары безвозмездно привели в русские города суда с продовольствием. Под 1236 годом: «Приидоша Татарове на Болгарскую землю и взяша славный Великий град Болгарский, избиша всех от стара и до юна и до сущаго младенца и град их сожгоша и землю всю их поплениша ». Великий князь Юрий Всеволодович Владимирский принял на своей земле булгарских беженцев и расселил их по русским городам. Битва на реке Калке показала, что даже поражение соединённых сил в генеральном сражении является способом подорвать силы захватчиков и заставить их отказаться от планов дальнейшего наступления. Но в 1236 году Юрий Всеволодович Владимирский с братом Ярославом Новгородским, обладавшие крупнейшим на Руси военным потенциалом (под 1229 годом в летописи читаем: «и поклонишася Юрью вси, имуще отцом собе и господином »), не послали войска в помощь волжским булгарам, а использовали их для установления контроля над Киевом, тем самым положив конец черниговско-смоленской борьбе за него и взяв в свои руки бразды традиционного киевского сбора, который в начале XIII века ещё признавали все русские князья. Политическая ситуация на Руси в период 1235-1237 годов определялась также победами Ярослава Новгородского над Орденом меченосцев в 1234 году и Даниила Романовича Волынского над Тевтонским орденом в 1237 году. Литва также действовала против Ордена меченосцев (битва при Сауле в 1236 году), в результате чего его остатки объединились с Тевтонским орденом.

Первый этап. Северо-Восточная Русь (1237-1239)

Вторжение 1237-1238

О том, что нападение монголов на Русь в конце 1237 года не стало неожиданным, свидетельствуют письма-донесения венгерского монаха-миссионера, доминиканца Юлиана:

| Многие передают за верное, и князь суздальский передал словесно через меня королю венгерскому, что татары днём и ночью совещаются, как бы прийти и захватить королевство венгров-христиан. Ибо у них, говорят, есть намерение идти на завоевание Рима и дальнейшего…Ныне же, находясь на границах Руси, мы близко узнали действительную правду о том, что всё войско, идущее в страны Запада, разделено на четыре части. Одна часть у реки Этиль (Волги) на границах Руси с восточного края подступила к Суздалю. Другая же часть в южном направлении уже нападала на границы Рязани, другого русского княжества. Третья часть остановилась против реки Дона, близ замка Oveheruch, также княжества русских. Они, как передавали нам словесно сами русские, венгры и болгары, бежавшие перед ними, ждут того, чтобы земля, реки и болота с наступлением ближайшей зимы замёрзли, после чего всему множеству татар легко будет разграбить всю Русь, всю страну Русских. |

Монголы направили основной удар на Рязанское княжество (см. Оборона Рязани). Юрий Всеволодович послал на помощь рязанским князьям соединённое войско: своего старшего сына Всеволода со всими людьми , воеводу Еремея Глебовича, отступившие из Рязани силы во главе с Романом Ингваревичем и новгородские полки - но было уже поздно: Рязань пала после 6-дневной осады 21 декабря. Посланное войско успело дать захватчикам жестокий бой под Коломной (на территории Рязанской земли), но было разбито.

Монголы вторглись во Владимиро-Суздальское княжество. Юрий Всеволодович отошёл на север и стал собирать войско для новой битвы с противником, ожидая полки своих братьев Ярослава (находившегося в Киеве) и Святослава (до этого последний раз упомянут в летописи под 1229 годом в качестве князя, посланного Юрием княжить в Переяславль-Южный). «В пределах земли Суздальской » монголов нагнал вернувшийся из Чернигова «в малой дружине » рязанский боярин Евпатий Коловрат вместе с остатками рязанских войск и благодаря внезапности нападения смог нанести им существенные потери (в некоторых редакциях «Повести о разорении Рязани Батыем» рассказывается о торжественных похоронах Евпатия Коловрата в Рязанском соборе 11 января 1238 года). 20 января после 5-дневного сопротивления пала Москва, которую защищали младший сын Юрия Владимир и воевода Филипп Нянка «с малым войском », Владимир Юрьевич попал в плен и затем был убит перед стенами Владимира. Сам Владимир был взят 7 февраля после пяти дней осады (см. Оборона Владимира), в нём погибла вся семья Юрия Всеволодовича. Кроме Владимира, в феврале 1238 года были взяты Суздаль, Юрьев-Польский, Стародуб-на-Клязьме, Городец, Кострома, Галич-Мерьский, Вологда, Ростов, Ярославль, Углич, Кашин, Кснятин, Дмитров и Волок Ламский, наиболее упорное сопротивление кроме Москвы и Владимира оказали Переяславль-Залесский (взят чингизидами сообща за 5 дней), Тверь и Торжок (оборона 22 февраля - 5 марта), лежавшие на прямом маршруте основных монгольских сил от Владимира к Новгороду. В Твери погиб один из сыновей Ярослава Всеволодовича, имя которого не сохранилось. На поволжские города, защитники которых ушли со своими князьями Константиновичами к Юрию на Сить, обрушились второстепенные силы монголов во главе с тёмником Бурундаем. 4 марта 1238 года они неожиданно напали на русское войско (см. Битва на реке Сити) и смогли разбить его, однако, и сами «великую язву понесли, пало и их немалое множество ». В битве вместе с Юрием погиб Всеволод Константинович Ярославский, Василько Константинович Ростовский попал в плен (впоследствии был убит), Святославу Всеволодовичу и Владимиру Константиновичу Углицкому удалось спастись.

Подводя итог поражению Юрия и разорению Владимиро-Суздальского княжества, первый русский историк Татищев В. Н. говорит о том, что потери монгольских войск во много раз превосходили потери русских, но монголы восполняли свои потери за счёт пленных (пленные закрывали погибель их ), которых на тот момент оказалось больше, чем самих монголов (а паче пленённых ). В частности, штурм Владимира был начат только после того, как один из монгольских отрядов, взявший Суздаль, вернулся с множеством пленных. Однако, восточные источники, многократно упоминающие об использовании пленных во время монгольских завоеваний в Китае и в Средней Азии, не упоминают об использовании пленных в военных целях на Руси и в Центральной Европе.

После взятия 5 марта 1238 года Торжка основные силы монголов, соединившись с остатками войска Бурундая, не дойдя 100 вёрст до Новгорода, повернули назад в степи (по разным версиям, из-за весенней распутицы или из-за высоких потерь). На обратном пути монгольское войско двигалось двумя группами. Основная группа прошла в 30 км восточнее Смоленска, совершив остановку в районе Долгомостья. Литературный источник - «Слово о Меркурии Смоленском» - рассказывает о поражении и бегстве монгольских войск. Далее основная группа пошла на юг, вторглась в пределы Черниговского княжества и сожгла Вщиж, находящийся в непосредственной близости от центральных районов Чернигово-Северского княжества, но затем резко повернула на северо-восток и, обойдя стороной крупные города Брянск и Карачев, осадила Козельск. Восточная группа во главе с Каданом и Бури прошла весной 1238 года мимо Рязани. Осада Козельска затянулась на 7 недель. В мае 1238 года монголы соединились под Козельском и взяли его в течение трёхдневного штурма, понеся большие потери как в технике, так и в людских ресурсах во время вылазок осаждённых.

Ярослав Всеволодович наследовал Владимир за братом Юрием, а Киев занял Михаил Черниговский, сконцентрировав в своих руках таким образом Галицкое княжество, Киевское княжество и Черниговское княжество.

Вторжения 1238-1239

В конце 1238 - начале 1239 года монголы во главе с Субэдэем, подавив восстание в Волжской Булгарии и Мордовской земле, снова вторглись на Русь, разорили окрестности Нижнего Новгорода, Гороховец, Городец, Муром, вторично - Рязань. 3 марта 1239 года отряд под командованием Берке разорил Переяславль Южный.

К этому периоду относится и вторжение литовцев в Смоленское великое княжество и поход галицких войск на Литву с участием 12-летнего Ростислава Михайловича (воспользовавшись отсутствием основных галицких сил, Даниил Романович Волынский захватил Галич, утвердившись в нём окончательно). Учитывая гибель владимирского войска на Сити в начале 1238 года, этот поход сыграл определённую роль в успехе Ярослава Всеволодовича под Смоленском. Кроме того, когда летом 1240 года шведские феодалы вместе с тевтонскими рыцарями развернули наступление на Новгородскую землю, в битве на р. Неве сын Ярослава Александр Новгородский останавливает шведов силами своей дружины, а начало успешных самостоятельных действий войск Северо-Восточной Руси после нашествия относится лишь к периоду 1242-1245 годов (Ледовое побоище и победы над литовцами).

Второй этап (1239-1240)

Черниговское княжество

После начавшейся 18 октября 1239 года осады с применением мощной осадной техники монголами был взят Чернигов (войско под руководством князя Мстислава Глебовича неудачно пыталось помочь городу). После падения Чернигова монголы не пошли на север, а занялись грабежом и разорением на востоке, вдоль Десны и Сейма - археологические исследования показали, что Любеч (на севере) был не тронут, зато пограничные с Половецкой степью городки княжества, такие как Путивль, Глухов, Вырь и Рыльск, были разрушены и опустошены. В начале 1240 года войско во главе с Мунке вышло на левый берег Днепра напротив Киева. В город было отправлено посольство с предложением о сдаче, но было уничтожено. Киевский князь Михаил Всеволодович уехал в Венгрию с тем, чтобы сосватать дочь короля Белы IV Анну за своего старшего сына Ростислава (бракосочетание состоится лишь в 1244 году в ознаменование союза против Даниила Галицкого).

Даниил Галицкий захватил в Киеве попытавшегося занять великое княжение смоленского князя Ростислава Мстиславича и посадил в городе своего тысяцкого Дмитра, вернул Михаилу жену (свою сестру), захваченную Ярославом на пути в Венгрию, дал Михаилу в кормление Луцк (с перспективой возвращения в Киев), его союзнику Изяславу Владимировичу Новгород-Северскому - Каменец.

Уже весной 1240 года, после разорения монголами днепровского левобережья, Угедей принял решение об отзыве Мунке и Гуюка из западного похода.

Лаврентьевская летопись отмечает под 1241 годом убийство монголами рыльского князя Мстислава (по версии Л.Войтовича, сына Святослава Ольговича Рыльского).

Юго-Западная Русь

5 сентября 1240 года монгольское войско во главе с Батыем и другими чингизидами осадило Киев и только 19 ноября (по другим данным, 6 декабря; возможно, именно 6 декабря пал последний оплот защитников - Десятинная церковь) взяло его. Владевший в это время Киевом Даниил Галицкий находился в Венгрии, пытаясь - как и Михаил Всеволодович годом раньше - заключить династический брак с королём Венгрии Белой IV, и также безуспешно (бракосочетание Льва Даниловича и Констанции в ознаменование галицко-венгерского союза состоится лишь в 1247 году). Обороной «матери городов русских» руководил тысяцкий Дмитр. В «Жизнеописании Даниила Галицкого» говорится о Данииле:

Дмитр попал в плен. Были взяты Ладыжин и Каменец. Кременец монголам взять не удалось. Взятие Владимира-Волынского ознаменовалось важным событием во внутримонгольской политике - от Батыя в Монголию ушли Гуюк и Мунке. Уход туменов самых влиятельных (после Батыя) чингизидов, несомненно, уменьшил силы монгольской армии. В связи с этим исследователи считают, что дальнейшее движение на запад было предпринято Батыем по собственной инициативе.

Дмитр посоветовал Батыю оставить Галицию и идти на угров не стряпая

:

Основные силы монголов во главе с Байдаром вторглись в Польшу, остальные во главе с Батыем, Каданом и Субэдэем, взяв за три дня Галич - в Венгрию.

Ипатьевская летопись под 1241 годом упоминает князей Понизья (болоховских ), согласившихся платить дань монголам зерном и тем самым избежавших разорения своих земель, их поход вместе с князем Ростиславом Михайловичем на город Бакоту и удачный карательный поход Романовичей; под 1243 годом - поход двух военачальников Батыя на Волынь вплоть до города Володавы в среднем течении Западного Буга.

Историческое значение

В результате нашествия погибло около половины населения. Киев, Владимир, Суздаль, Рязань, Тверь, Чернигов, и многие другие города были разрушены. Исключение составили Великий Новгород, Псков, Смоленск, а также города Полоцкого и Турово-Пинского княжеств. Развитая городская культура Древней Руси была уничтожена.

На несколько десятков лет в русских городах практически прекратилось строительство из камня. Исчезли сложные ремёсла, такие как производство стеклянных украшений, перегородчатой эмали, черни, зерни, полихромной поливной керамики. «Русь была отброшена назад на несколько столетий, и в те века, когда цеховая промышленность Запада переходила к эпохе первоначального накопления, русская ремесленная промышленность должна была вторично проходить часть того исторического пути, который был проделан до Батыя».

Южные русские земли потеряли почти всё осёдлое население. Уцелевшее население уходило на лесной северо-восток, концентрируясь в междуречье Северной Волги и Оки. Здесь были более бедные почвы и более холодный климат, чем в южных полностью разорённых регионах Руси, а торговые пути находились под контролем монголов. В своём социально-экономическом развитии Русь была значительно отброшена назад.

«Историки военного дела к тому же отмечают тот факт, что процесс дифференциации функций между формированиями стрелков и отрядами тяжёлой кавалерии, специализировавшейся на прямом ударе холодным оружием, на Руси сразу же после нашествия оборвался: произошла унификация этих функций в лице одного и того же воина-феодала, вынужденного и стрелять из лука, и биться копьём и мечом. Таким образом, русское войско, даже в своей отборной, чисто феодальной по составу части (княжеские дружины), было отброшено назад на пару веков: прогресс в военном деле всегда сопровождался расчленением функций и закреплением их за последовательно возникавшими родами войск, их унификация (вернее, реунификация) - явный признак регресса. Как бы то ни было, русские летописи XIV века не содержат и намёка на отдельные отряды стрелков, подобные генуэзским арбалетчикам, английским лучникам эпохи Столетней войны. Это и понятно: такие отряды из „даточных людей“ не сформировать, требовались стрелки-профессионалы, то есть оторвавшиеся от производства люди, продававшие своё искусство и кровь за звонкую монету; Руси же, отброшенной назад и экономически, наёмничество было просто не по карману».

Монголо-татарское нашествие на Русь стало чёрной страницей нашей истории. Призыв автора «Слова о полку Игореве» о том, что необходимо объединиться, русские князья не захотели услышать.

Причины нашествия

В ХII веке монгольские племена были локализированы в центральной Азии. 1206 год стал годом съезда монгольской знати – курултая. Его результатом стало провозглашение Темучина великим Каганом. Именно на этом съезде Темучин получил имя Чингисхан. В 1223 году состоялось нападение монголов на половцев. Последние не имели другого выхода, как обратиться к русским князьям за помощью.

Таким образом, русичи и половцы объединили силы и выступили против монголов. Они перешли Днепр и рушили на восток. В свою очередь, монголы сделали вид, что отступают. Им успешно удалось заманить объединённые войска русичей и половцев к реке Калке. Решающая битва между ними состоялась 31 мая 1223 года, и завершилась полным разгромом объединённых войск.

Причины поражения следующие:

- Разрозненные действия войск половцев и русичей;

- Споры между князьями;

- Отказ от участия в битве некоторых князей.

Несмотря на свою победу, монголы не пошли на Русь сразу, так как сил для этого было недостаточно. В 1227 году умер . Новый поход на Европу возглавил уже его внук Батый в 1235 году.

Основные этапы нашествия монголо-татар

- В 1236 году монголы направились на половцев, и окончательно их разбили в декабре 1237 года возле Дона. Следующей была Рязань. Город выдерживал штурм только шесть дней, после был полностью разрушен. За Рязанью последовало разорение Коломны и Москвы, а Батый рушил Владимир. В феврале 1238 года монголы начали осаду города. Попытки князя собрать ополченцев для того, чтобы остановить монголов, закончились неудачей. Осада продолжалась четыре дня, город взяли штурмом и подожгли. Княжеская семья, вместе с горожанами, пыталась найти укрытие в Успенском соборе, но все они погибли во время пожара.

- После этих событий войска монголов разделились на две части. Одна из них осадила Торжок, вторая перешла к реке Сить. Сражение на Сити 4 марта 1238 года проиграли русичи, а их князя убили. Монголы же отправились к Новгороду, но за сто миль от города вернулись. На обратном пути они разоряли встречные города. Сопротивляться питались жители Козельска, но они смогли выдержать только недельную осаду. Город пал, и его полностью уничтожили по приказу Батыя.

- На Южной Руси нашествие монгол началось весной 1239 года. В марте пал Переславль, в октябре Чернигов. Осада Киева началась в сентябре 1240 года. Киевским князем на то время был Данило Романович Галицкий. Жители обороняли город в течение трёх месяцев. Завоевать его монголы смогли только ценой огромных потерь. Так завершилось нашествие монголов на Русь.

Батый был на пороге Европы, однако не смог пойти дальше, потому что его войска были обескровлены. Новый поход так и не был организован. С 1240 по 1480 год на Руси воцарилось монголо-татарское иго.

Последствия монголо-татарского нашествия

- Внешняя политика Руси стала ориентироваться на Золотую Орду. Прекратились все контакты, в том числе и торговые, с Западной Европой.

- Орда вмешивалась и во внутреннюю политику державы. Сбор дани и назначение князей стало обязательным. В случае непослушания против княжеств назначались карательные походы.

- В своём развитии Русь отстала от стран Европы, так как в державе нужно было восстановить все, что разрушили монголы.

- Экономика пришла в упадок. С целью обезопасить себя от монголов, земледельцы направились в северные регионы страны. Ремесленники попали в рабство к монголам, поэтому на Руси многие ремесла перестали развиваться, или их больше не существовало.

- Замедлилось и культурное развитие. Много церквей было разрушено, а новые не строили ещё долгое время после нашествия.

- Некоторые учёные уверяют, что нашествие стало причиной остановки политической раздробленности Руси. Другие говорят, что оно способствовало их объединению.

Некоторые современные исследователи утверждают, что ига на Руси не было. По их словам, татары – это крестоносцы, выходцы из Тартарии, а на Куликовом поле, на самом деле, происходило сражение между православными и католиками.