Наступательная операция войск Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронта, проведённая в период с 16 по 30 декабря 1942 года в ходе развития контрнаступления советских войск под Сталинградом.

После окружения 6-й немецко-фашистской армии Паулюса в районе Сталинграда, советское командование начало подготовку операции с целью разгрома противника на среднем Дону и последующего наступления на Ростов (операция "Сатурн"). Однако, в связи с начавшимся 12 декабря 1942 года наступлением немецко-фашистских войск из района Котельниковский, с целью деблокирования 6-й армии, советское командование решило вместо удара на Ростов, направить основные усилия на юго-восток с выходом на Морозовск, разгромить Морозовскую группировку противника и сорвать попытки вражеского командования деблокировать свои войска под Сталинградом (операция "Малый Сатурн").

К началу операции войска левого крыла Воронежского фронта(6-я А) и Юго-Западного фронта (1-я и 3-я гвардейские армии, 5-я танковая армия, 2-я и 17-я воздушные армии) занимали рубеж: Новая Калитва – Вёшенская - р. Чир. Перед ними оборонялись 8-я итальянская армия (входила в состав группы армий "Б"), оперативная группа "Холлидт" и остатки 3-й румынской армии группы армий "Дон". Противник создал оборону, состоявшую из двух полос общей глубиной 20-25 км, наиболее подготовленную в инженерном отношении на участке Новая Калитва - Вёшенская.

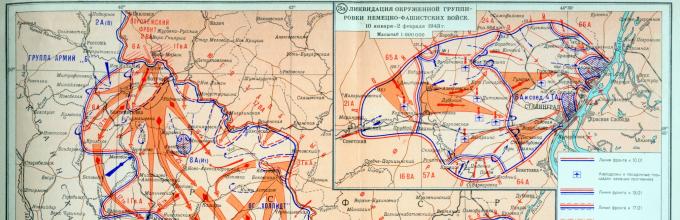

Замыслом советского командования предусматривалось, нанести главный удар силами 1-й и 3-й гвардейских армий из районов Верхний Мамон и Боковская по сходящимся направлениям на станицу Тацинская и Морозовск. 6-я армия (с 19 декабря в составе Юго-Западного фронта) должна была прорвать оборону противника в районе Новая Калитва и, развивая наступление на Кантемировку, обеспечить правое крыло Юго-Западного фронта. 5-я танковая армия получила задачу во взаимодействии с 5-й ударной армией Сталинградского фронта уничтожить вражескую группировку в районе Нижнечирская, Тормосин, а затем, наступая на Морозовск, содействовать войскам 1-й и 3-й гвардейских армий в разгроме противника на среднем Дону.

16 декабря в 8 часов утра началась полуторачасовая артиллерийская подготовка. Артподготовка проходила в густом тумане. Стрельба велась по площадям, и эффективность артиллерийского огня была очень низкой. Из-за густого тумана не могла действовать и авиация.

В 9 часов 30 минут, войска 6-й армии и 1-й гвардейской армии, форсировав Дон по льду и наведенным переправам, перешли в наступление. Наступая с Осетровского плацдарма, советские войска начали штурм позиций противника. В авангарде 1-й гвардейской армии, на направлении главного удара, шла 41-я гвардейская стрелковая дивизия.

Противник оказывал упорное сопротивление, и наступление развивалось в низком темпе. В итоге трехчасового боя, стрелковые дивизии 6-й армии, вклинившись в оборону противника на глубину

2-3 км, ворвались в Новую Калитву и Дерезовку. Стрелковые соединения 1-й гвардейской армии к середине дня продвинулись на ее флангах на 1,5-2 км, а в центре лишь на 300-400 метров.

Для ускорения прорыва тактической зоны обороны, в сражение были введены четыре танковых корпуса:17-й,18-й, 24-й и 25-й. Однако поскольку это было сделано без предварительной инженерной разведки, танки сразу же натолкнулись на минные поля, понесли потери и вынуждены были приостановить атаки до проделывания проходов в минных заграждениях. В результате этого, до 17 декабря, танковые корпуса в бой вступить не смогли. Бой велся только силами стрелковых соединений. Во второй половине дня погода несколько улучшилась и в дело вступила советская авиация. Усилилась и артиллерийская поддержка.

К концу первого дня наступления, советские войска продвинулись в полосе наступления 6-й армии на 4-5 км, а на направлении главного удара 1-й гвардейской армии - на 2-3 км.

17 декабря атаки советских войск возобновились. Прорыв обороны теперь осуществлялся танковыми корпусами. С утра в наступление пошли 25-й и 18-й танковые корпуса, а затем 17-й и 24-й. Погода позволяла использовать и авиацию. Это позволило к исходу дня прорвать тактическую зону обороны противника и продвинуться на 20-25 км.

К исходу 17 декабря, войска 6-й армии прорвали оборону противника на участках Новая Калитва, Дерезовка, а введенный в прорыв 17-й танковый корпус начал наступление на Кантемировку.

Войска 1-й гвардейской армии, действуя из района Нижний Мамон, Верхний Мамон, Нижняя Гнилуша, в ходе боев к 18 декабря прорвали оборону 3-й пехотной итальянской дивизии и

298-й пехотной дивизии немцев, развертывая наступление в южном и юго-восточном направлениях. В полосе наступления 1-й гвардейской армии в прорыв были введены 18-й, 24-й и 25-й танковые корпуса. 41-я гвардейская стрелковая дивизия, переправившись через реку Богучарка и продвинувшись за два дня боев на 25 километров, освободила слободу Анно Ребриковская, хутор Новостепановский и др.

К исходу 18 декабря, вражеский фронт от Новой Калитвы до станицы Чернышевская оказался расчленённым на 4 изолированных участка. На направлении главного удара, в полосе наступления

1-й гвардейской и 6-й армий, прорыв был расширен на 60 км по фронту, а в глубину, наступающие войска продвинулись до 40 км, выйдя на южный берег р. Богучарка.

После прорыва обороны, подвижные соединения могли продвигаться, практически не встречая сопротивления, так как никаких войск противника в глубине обороны не было.

19 декабря войска 17-го танкового корпуса взяли Кантемировку, а с 22 декабря, начали вести боевые действия по овладению населенными пунктами Волошине и Сулин. 24-й и 25-й танковые корпуса развивали наступление на Тацинскую и Морозовск, а 1-й гвардейский механизированный корпус, овладев Милютинской, продвигался в направлении Морозовска.

18-й танковый корпус, форсировав реку Богучарка, 19 декабря занял Мешково. При этом, корпус вырвался на 35-40 км вперед от наступающих стрелковых соединений 1-й Гвардейской армии.

В результате этих действий корпус, выйдя в район Мешкова, отрезал пути отхода с Дона главных сил

8-й итальянской армии. С подходом 21 декабря стрелковых дивизий, 18-й танковый корпус продолжал развивать наступление. На следующий день, овладев Ильичевкой и Верхне-Чирским, повернул юго-западнее и стал продвигаться в район Миллерово.

Итальянские войска выходили из окружения в составе трех колонн. Одна выходила из района Верхнего Мамона на запад, вторая из-под Вешенской на Скосырскую, третья колонна отступала через Арбузовку в юго-западном направлении на Миллерово. Она была образована из частей 8-ой итальянской армии, 298-ой немецкой пехотной дивизии и небольшого хорватского подразделения.

В этой колонне находилось до 30 тысяч человек. К вечеру 21 декабря колонна достигла хутора Арбузовка, где дальнейший путь ей преградили подразделения 35, 38, 41-й и 44 гвардейских стрелковых дивизий 1-й Гвардейской армии. Отступающим итальянским и немецким войскам удалось захватить плацдарм на восточном берегу р. Лозовенькой, заняв часть Арбузовки. Следующие два дня они предпринимали многократные попытки прорвать линию обороны советских частей в пойме

р. Лозовенькой и на ее западном берегу в районе Бочан. 23 декабря развернулись особенно ожесточенные бои.

Итальянские войска были самыми многочисленными, но и наименее дееспособными, так как бросили свое тяжелое вооружение на прежних позициях на Дону. Испытывая дефицит боеприпасов, итальянские солдаты прибегали к штыковым атакам. В отличие от деморализованных итальянцев, части немецкой 298-ой дивизии сохранили свою боеготовность, имея на вооружении некоторое количество танков. Именно, с их помощью немецким подразделениям удалось утром 24 декабря вырваться из Арбузовки и направиться в район Шептуховки -Чертково. С ними ушла только небольшая часть итальянских войск. 18 000 итальянских солдат сдались или были захвачены в плен. Всего из 30 тысяч человек, побывавших в арбузовском котле, из окружения вышли только 5000 (4 тыс. итальянцев и

1 тыс. немцев). В дальнейшем, вышедшие из Арбузовки части, вели безуспешные бои в окружении

по удержанию станции Чертково.

К исходу 24 декабря был завершён разгром основных сил 8-й итальянской армии, окружённых в районах Алексеево-Лозовского и станицы Верхнечирская. Это был полный разгром.

В Италии хутор Арбузовка известен как «Долина смерти». Такое название дали здешним местам итальянские солдаты, участвовавшие в боях по прорыву окружения, устроенного им войсками

1-й Гвардейской армии.

Немецко-фашистское командование, пытаясь остановить продвижение советских войск, усилило удары авиацией и перебросило с других участков фронта и из Западной Европы 4 танковых и

4 пехотных дивизии, которые были сосредоточены в районе пос. Чертково.

В конце декабря 1942 года, 41-я гвардейская стрелковая дивизия вышла к поселку Чертково.

Ее 122-й полк завязал бой за этот крупный населенный пункт и сумел зацепиться за его северную окраину. 124-й полк дивизии обошел Чертково и овладел селом Шептуховка. В результате этого, большая группировка противника оказалась в окружении. Фашисты, зарыв в землю часть своих танков и оборудовав почти все каменные сооружения под огневые точки, создали здесь прочную круговую оборону и упорно оборонялись. Бои за Чертково носили ожесточенный характер. Северная окраина поселка не раз переходила из рук в руки. Для усиления наших войск сюда прибыли 35-я и 57-я гвардейские стрелковые дивизии и 47-й истребительный противотанковый артиллерийский полк.

28 декабря 1942 года на выручку окруженному гарнизону, противник бросил из Беловодска и Новолимаревки 19-ю танковую дивизию СС и 320-ю пехотную дивизию. На них была возложена задача - прорваться в Меловое и помочь окруженной группировке пробиться на запад, но врагу так и не удалось пробиться к окруженному гарнизону, положение которого с каждым днем становилось все безнадежнее.

К 30 декабря наступление войск Юго-Западного фронта было остановлено на всех участках.

В результате операции "Малый Сатурн" удалось разгромить большую часть соединений

8-й итальянской армии и заставить командование группы армий "Дон" отказаться от попыток деблокировать 6-ю армию под Сталинградом. Удары войск Юго-Западного фронта, в юго-восточном направлении, в сочетании с начавшимся 24 декабря наступлением 2-й гвардейской и 51-й армий Сталинградского фронта, создавали угрозу окружения всех войск группы армий "Дон". В сложившейся обстановке командование группы армий "Дон" стало спешно перебрасывать в полосу Юго-Западного фронта войска, предназначавшиеся для деблокирующего удара на Сталинград.

К 31 декабря 1942 года, войска Юго-Западного фронта продвинулись на глубину до 200 км, и вышли на рубеж: Новая Калитва –Марковка - Волошине – Миллерово – Ильинка – Чернышковский.

Командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Н.Ф.Ватутин приказал: 6-й и 1-й гвардейской армиям, закончить ликвидацию войск противника, блокированных в районах Гартмашевки и Чертково.

7 января 1943 года начался штурм окружённой в районе Чертково-Меловое вражеской группировки, однако первый день боев не принес ощутимого результата. У фашистов были выгодные позиции, а нашим войскам приходилось в лютые морозы, преодолевая упорное сопротивление гитлеровцев, ползти по открытому снежному полю. Не смотря на это, к исходу 9 января, воины 57-й гвардейской стрелковой дивизии овладели окраиной Мелового, а к вечеру 14-го января части 41-й гвардейской стрелковой дивизии и 13-й танковой бригады освободили Стрельцовку и Калмыковку. Остатки 320-й пехотной и 19-й танковой дивизии врага, пытавшиеся деблокировать окруженную в Чертково группировку, бежали на запад.

Семь суток длилось сражение по уничтожению окружённой фашистской группировки. 15 января 1943 года обескровленный фашистский гарнизон пошел на прорыв. На рассвете 16 января немцы прорвали окружение и устремились через Стрелецкую степь на село Стрельцовка, а советские войска начали преследование противника. В заповедной Стрельцовской степи колонны пехоты и танков были подвергнуты бомбежке с воздуха и обстрелу артиллерии. Лишь немногим фашистам удалось прорваться на запад.

Таким образом, к исходу 16 января 1943 года, территория Меловского и Чертковского района была полностью очищена от немецко-фашистских захватчиков. Многие бойцы и офицеры были удостоены высоких наград. Орденами Красной Звезды были награждены и гвардейцы 41-й гвардейской стрелковой дивизии: командир артиллерийской батареи 122-го гвардейского стрелкового полка

И.Е. Надточий и командир взвода автоматчиков И.Н. Ронжин.

20 января воины 41-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием гвардии полковника

Н.И. Иванова, во взаимодействии с танкистами 12-й гвардейской танковой бригады, освободили Беловодск и продолжали наступление в направлении Старобельска.

Операция «Малый Сатурн»

В связи с неполной реализацией «Урана», «Сатурн» был заменен на «Малый Сатурн». Рывок к Ростову (из-за нехватки семи армий, скованных 6-й А под Сталинградом) уже не планировался, Воронежский фронт вместе с Юго-Западным и частью сил Сталинградского фронта имели целью отбросить противника на 100--150 км на запад от окруженной 6-й А и разгромить 8-ю итальянскую армию (Воронежский фронт). Наступление планировалось начать 10 декабря, однако проблемы связанные с подвозом новых частей необходимых для операции (имевшиеся на месте, как мы помним, были связаны под Сталинградом) привели к тому, что А. М. Василевский санкционировал (с ведома И. В. Сталина) перенос начал операции на 16 декабря. 16-17 декабря фронт немцев на Чире и на позициях 8-й итальянской армии был прорван, советские танковые корпуса устремились в оперативную глубину. Однако в середине 20-х чисел декабря к группе армий «Дон» стали подходить оперативные резервы, первоначально предназначенные для нанесения удара в ходе операции «Винтергевиттер». К 25 декабря эти резервы нанесли контрудары, в ходе которых отсекли танковый корпус В. М. Баданова, только что ворвашийся на аэродром в Тацинской (86 немецких самолетов при этом было уничтожено на аэродромах). После боев в окружении корпус смешал авиатопливо с маслом, заправил таким образом дизельные Т-34 и прорвался с боем (и весьма низкими потерями) к своим.

К последнему дню 1942 года, к 31 декабря, линия фронта отодвинулась от Сталинграда на 200 - 250 км.

Операция «Кольцо». Уничтожение окруженной армии

10 января началось наступление советских войск, основной удар наносился в полосе 65-й А генерала Батова. Однако немецкое сопротивление оказалось настолько серьезным, что наступление пришлось временно прекратить. С 17 по 22 января наступление было приостановлено для перегруппировки, новые удары 22-26 января привели к расчленению 6-й А на две группировки (советские войска соединились в районе Мамаева кургана), к 31 января была ликвидирована южная группировка (пленено командование и штаб 6-й А во главе с Паулюсом), ко 2 февраля капитулировала северная группировка окруженных. Стрельба в городе шла до 3 февраля. Ликвидация 6-й А должна была, по плану "Кольцо", завершится за неделю, а в действительности продлилась 23 дня. Впоследствии ряд военачальников вообще высказывал мнение, что ликвидировать котел силой не следовало, т. к. без продовольствия немцы в любом случае капитулировали бы (или погибли от голода) в марте 1943 г., а советские войска при проведении операции "Кольцо" не понесли бы таких потерь (24-ю А после "Кольца" пришлось выводить на переформирование).

В результате Сталинградской битвы советские войска захватили: 5 762 орудия, 1 312 минометов, 12 701 пулемет, 156 987 винтовок, 10 722 автомата, 744 самолета, 1666 танков, 261 бронемашина, 80 438 автомашин, 10 тысяч мотоциклов, 3 тысячи велосипедов, 240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда, 58 паровозов,1 403 вагона, 696 радиостанций, 933 телефонных аппарата, 337 складов. В плен сдались: 91 тысяча солдат и офицеров, 23 генерала и 1 фельдмаршал. Вот так, бесконечными вереницами пленных, закончилась Сталинградская битва. Победа под Сталинградом явилась решающим вкладом в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне и оказала определяющее влияние на ход Второй мировой войны.

В октябре 1942 года Ставка ВГК начала подготовку к решительному контрудару под Сталинградом. Планируемая наступательная операция получила кодовое имя «Уран» . Подготовка к будущему наступлению проходила в обстановке строжайшей секретности.

К середине ноября 1942 года значительное ослабление флангов отборных частей группы армий «Б», втянутых в уличные бои, создало благоприятную ситуацию для начала нашего наступления. К тому моменту советские войска в районе Сталинграда насчитывали свыше 1,1 миллиона человек, около 1 500 танков и самоходок, 15 тысяч орудий и минометов, 1 350 самолетов. В то время как вражеская группировка из немецких, итальянских и румынских армий располагала примерно миллионом солдат и офицеров, 700 танками и самоходными орудиями, а воздушную поддержку осуществляло 1 200 самолетов.

19 ноября 1942 года в 9:00 утра после полуторачасового артналета войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление. Операция «Уран» началась . 20 ноября перешли в наступление войска Сталинградского фронта.

Сталинградское наступление

Вас. Гроссман

По Волге идет лед. Льдины шуршат, сталкиваясь, крошатся, лезут друг на дружку. Этот сухой, напоминающий шуршание песка, шепот слышен за много саженей от берега. Река почти вся сплошь покрыта льдом, лишь изредка в белой широкой ленте, плывущей среди темных бесснежных берегов, видны пятна воды. Белый волжский лед несет на себе стволы деревьев, бревна. Вот на ледяном холме сидит, насупившись большой черный ворон. Вчера здесь проплыл мертвый краснофлотец в полосатой тельняшке. Матросы с грузового парохода сняли его. Мертвый примерз ко льду… Его с трудом оторвали. Он словно не хотел уходить с Волги, где воевал и погиб.

Странно выглядят волжские пароходы и баржи среди льдов. Ветер подхватывает черный дым пароходных труб, стелет его над рекой и рвет в клочья на поднимающихся дыбом льдинах. Тупые, широкие носы баржей медленно подминают под себя светлую ленту; темная вода за кормой снова покрывается идущим от Сталинграда льдом. Никогда еще в такую позднюю пору не работали волжские пароходы. «Это наша первая полярная навигация», - говорит капитан буксирного парохода. Нелегко работать во льдах, часто рвутся буксирные канаты, матросы рубят молотами тяжелые тросы, балансируя, перебегают по зыбким колеблющимся льдинам. Капитан с длинными седыми усами, с темно-красным от ветра лицом кричит осипшим голосом в рупор. Пароход, покряхтывая от напряжения, подбирается к затертой льдом барже. Но день и ночь работает эта переправа - везут баржи боеприпасы, танки, хлеб, лошадей, и если грозная переправа, переправа огня, там наверху, у города, обеспечивает Сталинградскую оборону, то эта, нижняя переправа обеспечивает Сталинградское наступление.

Девяносто дней штурмовали немцы дома и улицы, заводы и сады Сталинграда. Девяносто дней отражали наши дивизии нежданный натиск тысяч немецких орудий, танков, самолетов. Сотни жестоких атак выдержали бойцы Родимцева, Горохова, Гуртьева, Сараева. Их волей, их железными сердцами, их большой кровью отбивал Сталинград натиск врага. Все тесней сжималось кольцо вокруг нашей обороны, все труднее становилась связь с луговым берегом, все упорнее становились удары. Тяжелым месяцем в обороне города был август. Тяжелее было в сентябре, еще бешеней стал напор немцев в дни октября. Казалось, не хватит человеческих сил, чтобы устоять в огне, бушевавшем над городом. Но красноармейцы выдержали - может быть для этого понадобились сверхчеловеческие силы. Но нашлись в грозный час в нашем народе эти сверхчеловеческие силы. Рубеж волжской обороны не был пройден врагом. Пусть же наше наступление будет достойно сталинградской обороны, пусть оно будет живым, грозным, огневым памятником тем, кто пал, обороняя Волгу, Сталинград. Когда мы переправлялись через Волгу, мимо нас пароходы буксировали баржи, полные пленных. Они стояли в худых зеленых шинелишках, в белых высоких шапках и, притопывая ногами, терли замерзшие руки. «Вот они и увидели Волгу». - говорили матросы. Пленные угрюмо смотрели на воду, на шуршащий лед, и по лицам их было видно, что мысли у них невеселые, как это черная зимняя вода. Все дороги к Волге полны пленных - их видно издалека на ровном просторе темной, бесснежной степи. Идут колонны по 200-300 человек, идут небольшие партии в 20-50 пленных. Медленно, отражая своим движением все изгибы степного проселка, движется колонна, растянувшаяся на несколько километров. В ней свыше 3.000 пленных. Эту огромную телегу конвоируют несколько десятков бойцов. Отряд в 200 человек идет обычно под охраной двух-трех бойцов. Пленные шагают старательно, некоторые отряды даже держат равнение, идут в ногу. Некоторые пленные довольно хорошо говорят по-русски. Они кричат: «Войны не надо, домой надо, конец Гитлеру». И конвоиры, усмехаясь, говорят: «Как вышли наши танки им в тыл да все дороги перерезали, так закричали сразу - войны не надо, а раньше, небось, не кричали, стреляли да в деревнях стариков пороли». А пленные все движутся, движутся, идут толпами, погромыхивая котелками, кусками проволоки, накинув на плечи пестрые одеяла.

N соединение начало наступление туманным утром. Был легкий морозец. Тишина, которая в тумане кажется особенно совершенной, в назначенную минуту сменилось ревом пушек, протяжным и грозным гулом гвардейских минометных батарей. И едва замолкла канонада, как из тумана появились наши танки. Тяжелые машины стремительно взбирались на крутые склоны холмов, пехотинцы сидели на танках, бежали следом за ними. Туман скрывал движение машин и людей, с наблюдательного пункта были видны, лишь мутные вспышки орудийной стрельбы. Центральную высоту штурмовал батальон лейтенанта Бабаева. Первыми ворвались на гребень высоты заместитель Бабаева лейтенант Матусовский, лейтенант Макаров и Елкин, бойцы Власов, Фомин и Додохин. Старший сержант Кондрашов ворвался во вражеский дот и прикладом винтовки стал бить пулеметчиков. Немцы подняли руки.

Когда туман рассеялся, с командного пункта видно было, что центральная высота от низа до самого гребня колышется движением серых русских шинелей. Одно за другим замолкали тяжелые вражеские орудия, стоявшие в лощинах и на обратных скатах холмов. И когда зазуммерили полевые телефоны, когда связные прибежали с донесениями от командиров рот и батальонов о том, что три господствующие высоты взяты штурмом нашей пехотой, в прорыв двинулись танковые и моторизованные полки. Мы едем по следам наступавших танков. Вдоль дорог лежат трупы убитых врагов, брошенные орудия, замаскированные сухой степной травой, смотрят на восток. Лошади бродят в балках, волоча за собой обрубленные постройки, разбитые снарядами машины дымится синими дымками, на дорогах валяются каски, гранаты, патроны.

Коричневая степная земля стала кирпично-красной от крови. Поток пленных не иссякает. Их обыскивают раньше, чем отправить в тыл. Смешно и жалко выглядят груды деревенских бабьих вещей, которые обнаруживаются в мешках и карманах этих ворюг. Тут и старушечьи платки, и сережки, и нижнее белье, и юбки, и детские пеленки, и пестрые девичьи кофты. У одного солдата нашли 22 пары шерстяных чулок, у другого - четыре пары совершенно разных женских галош. Чем дальше мы едем, тем больше брошенных машин, пушек. Все чаще встречаются едущие в тыл трофейные машины. Тут и грузовики, и изящные малолитражки, и бронированные транспортеры, и штабные машины. Мы въезжаем в Абганерово. Старуха-крестьянка рассказывает нам о трехмесячном пребывании оккупантов:

- Пусто у нас стало. Курица не заквохчет, петух не закричит. Ни одной коровы не осталось Некого утром выгонять, некого вечером встречать. Все под чистую грабители эти подобрали. Мы громко разговаривать отучились, все шепотом, а чуть что голосом скажешь, сейчас их хаты гонят, да еще по шее наддадут. Всех стариков, поди, у нас перепороли - тот на работу не вышел, тот зерна не сдал. В Плодовитой, там старосту четыре раза пороли, сына моего калеку угнали, с ним девочка и мальчонка. Вот четвертый день плачем. Нет их и нет.

Станция Абганерово вся полна захваченных трофеев. Тут стоят десятки тяжелых пушек и сотни полевых орудий. Их обращенные в рваные стороны стволы, словно растерянно озираются, длинными вереницами стоят захваченные автомобили с эмблемами дивизий. Станционные пути забиты захваченными нами эшелонами. На сборных товарных составах можно прочесть названия многих городов и стран, захваченных гитлеровцами. Тут и французские, и бельгийские вагоны, и польские, но на каком бы языке не была сделана надпись, на каждом вагоне жирно впечатан черный имперский орел - символ рабства и насилия. Стоят эшелоны, груженные мукой, кукурузой, минами, снарядами, вагоны с эрзац-валенками, с технической аппаратурой, с прожекторами. Жалко и нище выглядят санитарные теплушки с наспех сколоченными нарами, покрытыми грязным тряпьем. Бойцы покряхтывая, выносят из вагонов бумажные мешки с мукой, укладывают их на грузовики.

Вечером мы продолжаем наш путь. Идут войска, колышутся черные противотанковые ружья, стремительно проносятся пушки, буксируемые маленькими сильными автомобилями. С тяжелым гуденьем идут танки, на рысях проходят кавалерийские полки. Холодный ветер, неся пыль и сухую снежную крупу, с воем носится над степью, бьет в лицо. Лица красноармейцев стали бронзово-красные от жестокого немного ветра. Не легко воевать в эту погоду, проводить долгие зимние ночи в степи под этим ледяным всепроникающим ветром, но люди идут бодро, подняв головы, идут с песней.

Это Сталинградское наступление.

Настроение армии исключительно хорошее. Все - от генералов до рядовых бойцов - живут ощущением великой ответственности, великого значения происходящего. Дух суровой, трезвой деловитости лежит на всех действиях и поступках командиров. В штабах не знают отдыха, исчезло понятие дня и ночи. Высшие командиры и начальники штабов работают четко, серьезно, напряженно. Слышны негромкие голоса, отдающие короткие приказания. В штабах царит подтянутая деловитость. Успех велик, успех несомненен, но все живут одной мыслью - враг окружен, ему нельзя дать уйти, его нужно уничтожить. Этой ответственной и трудной задаче посвящены вся жизнь, каждое дыхание людей Сталинградского фронта. Не должно быть ни тени легкомыслия, преждевременного успокоения. Мы верим, что Сталинградское наступление будет достойно великой Сталинградской обороны.

АБГАНЕРОВО.

30 ноября. (По телеграфу)

Отказ от плана «Сатурн» стал ошибкой, не позволившей завершить войну раньше мая 1945 года.Блестящую по замыслу наступательную операцию могла остановить ее сложность...

Семьдесят четыре года назад – 2 февраля 1943-го капитуляцией последних частей 6-й армии фельдмаршала Фридриха Паулюса завершилась Сталинградская битва, следом за которой разыгралось сражение на Курской дуге, ставшее переломным в Великой Отечественной.

Именно такие представления о войне закладываются в сознание россиян со школьной скамьи и закрепляются в студенческих аудиториях. Собственно, так все и было. Но с единственным уточнением: на страницах учебников до сих пор почти ничего не сказано о несостоявшейся операции, которая могла бы привести к Победе значительно раньше весны 1945 года.

Речь о разработанном советским Генштабом и утвержденном 2 декабря 1942 года Ставкой Верховного главнокомандования плане «Сатурн». Его цель – разгром силами левого крыла Воронежского и Юго-Западного фронтов войск противника в большой излучине Дона. После этого предусматривался удар в направлении Ростова-на-Дону, позволявший выйти в тыл германским войскам на юге России: группам армий «Дон» и «Б», а также перерезать коммуникации оперировавшей на Кавказе группе армий «А».

Расчеты советских генштабистов имели основания. В декабре 1942-го после поражения на Волге фашистское командование всерьез опасалось крушения южного крыла своего Восточного фронта, растянувшегося от задонских степей до вершин Кавказа более чем на две тысячи километров, что, по мнению фельдмаршала Эриха фон Манштейна, могло открыть Советскому Союзу путь к скорой победе над Германией.

Точка зрения лучшего стратега вермахта заслуживает внимания, ибо он зимой 1942–1943 годов находился в центре разворачивавшихся на юге России событий, командуя группой армий «Дон».

Другой фашистский военачальник, автор самого масштабного германского труда по Второй мировой войне генерал Курт фон Типпельскирх пишет более определенно: «Сталин со злобной радостью следил за наступлением немецких войск на Сталинград и Кавказ. Он расходовал свои резервы очень экономно и только тогда, когда было действительно необходимо помочь обороняющимся в их крайне тяжелом положении. Вновь сформированные, а также отдохнувшие и пополненные дивизии пока не вводились в бой: они предназначались для того, чтобы, как карающим мечом Немезиды, разрубить слишком растянутый фронт немецких армий и их союзников и одним ударом внести коренной перелом в положение на юге».

Обратим внимание на последнюю фразу Типпельскирха об одном мощном ударе, способном внести перелом в ход войны. В сущности именно к этому и стремилось советское командование, имея, казалось бы, все основания рассчитывать на быстрый разгром противника, буквально вцепившегося в горы Кавказа.

Ситуация для немцев усугублялась неспособностью группы армий «А» осуществить быстрый отход с занятых позиций, поскольку в распоряжении главной ее силы – 1-й танковой армии оказалось недостаточное количество горючего для оперативного отступления к Ростову-на-Дону.

Но дело было не только в топливе. Гитлер упорно не желал отдавать приказ на отвод своих войск с Кавказа, неминуемо готовя для них «второй Сталинград». Чем же руководствовался фюрер? Ответ на этот вопрос дает в своем фундаментальном труде «Вторая мировая война» английский историк Лиддел Гарт: «На решение Гитлера большое влияние оказали его советники по экономическим вопросам. Они заявили Гитлеру, что Германия не сможет продолжать войну, если не получит кавказскую нефть». Советники ошибались: и без нее немцы сражались почти три года.

Однако пути к Каспию, проходящие сквозь бескрайние донские степи и вершины Кавказа, были слишком опасны для вермахта. Да, мощным ударом представлялось возможным прорвать оборону Красной армии на юге России и выйти к Баку, но на обеспечение фланга операции у вермахта попросту не было сил. И многие германские стратеги отдавали себе в этом отсчет.

В частности, генерал Гейнц Гудериан вспоминал: «Как и в августе 1941 года, Гитлер преследовал экономические и политические цели, которых он хотел достигнуть еще до того, как будет сломлена военная мощь противника. Овладение нефтяными месторождениями, расположенными в районе Каспийского моря, нарушение судоходства по Волге и парализация сталинградской промышленности – вот те цели, которые послужили основанием для принятия этих, непонятных с военной точки зрения решений в выборе операционных направлений».

Сливки вермахта

Непонятными с военной точки зрения цели Гитлера показались и Сталину, полагавшему, что фашисты, не взяв Москву, не бросят свою главную группировку на захват Кавказа, ибо это неминуемо приведет к чрезмерной растяжке фронта, на что немецкое командование не пойдет. Сталин в данном случае говорил об очевидном, поскольку без победы под Москвой, Воронежем и Сталинградом наступление на Кавказ со стратегической точки зрения становилось для вермахта авантюрой.

Однако фюрер нередко руководствовался не доводами разума и рекомендациями своих генералов, а интуицией, верой в собственную звезду. Кроме того, в его приоритетах экономические соображения всегда превалировали над сугубо военными, на что и обращает внимание Гудериан.

Да и не верил фюрер в способность русских провести эффективное и крупномасштабное контрнаступление на юге России. Вновь предоставим слово Гарту: «Немецкая разведывательная служба располагала сведениями, что заводы русских на Урале, в других районах производят 600–700 танков в месяц. Когда Гальдер доложил об этом фюреру, Гитлер стукнул кулаком по столу и заявил, что подобные темпы производства невозможны. Он не верил в то, во что не хотел верить».

Добавим, что фланги наступающей немецкой группировки обеспечивали слабые в боевом отношении итальянцы, румыны и венгры. В конечном счете 19 ноября 1942 года советские войска перешли под Сталинградом в контрнаступление (операция «Уран»), окружив 6-ю армию. А продвижение гитлеровцев на Кавказе захлебнулось. Казалось, самое время нанести удар в тыл и фланг всей южной группировке вермахта. Однако этого не произошло. Почему?

Одна из главных причин в первоначально неверной оценке численности окруженных под Сталинградом сил противника. Полагали, что в «котле» порядка 80 тысяч солдат и офицеров, оказалось – в три раза больше. И дело не только в численности, но и в качестве окруженных войск. Нам предстояло уничтожить группировку, состоявшую едва ли не из лучших солдат рейха. 6-я армия была образована в октябре 1939-го и начала боевой путь на полях Франции, где блестяще себя зарекомендовала. В 1941-м принимала участие в приграничном и крупнейшем в военной истории танковом сражении в районе Ковно – Дубно – Луцк – Ровно.

Во главе окруженной в Сталинграде группировки стоял один из лучших гитлеровских полководцев – автор плана «Барбаросса» Паулюс, впрочем, в плане принятия решений весьма зависевший от своего начальника штаба генерала Артура Шмидта – убежденного нациста, так и не согласившегося в плену в отличие от своего начальника сотрудничать с советским командованием. Сильнейшим соединением армии – 14-м танковым корпусом командовал генерал Валентин Хубе – храбрый и решительный, потерявший руку на полях Первой мировой.

В 1941-м он во главе 16-й танковой дивизии (тд) дрался в самом пекле вышеупомянутого приграничного сражения на Украине. Недаром в январе 1943 года Гитлер приказал Хубе покинуть на самолете обреченный Сталинград. Ценил. И не напрасно – в январе 1944-го 1-я танковая армия Хубе оказалась окружена в районе Каменец-Подольска, но генерал сумел разорвать кольцо. Командир сильнейшей в корпусе 16-й тд генерал Гюнтер Ангерн неизменно на передовой. Был ранен в 1941-м, но вернулся в строй, а когда для 6-й армии все было кончено, плену предпочел пулю в лоб. Характеристика высоких боевых качеств некоторых нацистских генералов отнюдь не попытка их восхваления, но обоснование причин, заставивших советское командование отказаться от операции «Сатурн».

Высокий профессионализм противника в данном случае не последний аргумент. К тому же блокированные в Сталинграде фашистские войска опирались, по словам командующего Донским фронтом и победителя Паулюса маршала (тогда еще генерала) Константина Рокоссовского, «на хорошо подготовленные в инженерном отношении позиции, значительно развитые в глубину». Созданы эти укрепления были еще защитниками города.

Очевидно, что столь мощная по численности и боевым качествам группировка во главе с опытными командирами путем сильного контрудара могла вырваться из окружения. Это прекрасно понимали как Рокоссовский и начальник Генерального штаба Александр Василевский, так и командующий ГА «Б» (в ее состав входила 6-я армия) Максимилиан фон Вейхс. Последний уже на второй день после окружения дивизий Паулюса счел нужным отдать приказ последнему на прорыв. Его мнение поддержал начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал Курт Цейтцлер, сменивший в этой должности Гальдера в сентябре 1942-го.

Названные германские военачальники не сомневались в положительном ответе Гитлера и запланировали прорыв 6-й армии на 25 ноября. Однако фюрер запретил Паулюсу покидать Сталинград, равно как и не спешил отдавать приказ группе армий «А» на отход с Кавказа.

Остановить Манштейна

Увы, об этом не знало советское командование. В Ставке были убеждены: Паулюс попытается разорвать кольцо. Однако Гитлер принял иное решение: он переподчинил 6-ю армию командующему группой армий «Дон» Манштейну, которому приказал ударом из района Котельниково деблокировать войска Паулюса.

Сильнейшим соединением ГА «Дон» был 57-й танковый корпус с одной из лучших в вермахте 6-й тд, представлявшей собой ударный клин наступления и имевшей в распоряжении 160 танков и 40 самоходных орудий. Ее боевой путь начался в 1939-м с польской кампании, где она стремительным наступлением окружила группировку противника. Это был первый во Второй мировой войне «котел».

4-й танковой армией командовал генерал Герман Гот – наряду с Гудерианом один из самых способных немецких военачальников. 12 декабря Манштейн бросил свои войска в наступление. Ломая сопротивление советских войск, 4-я танковая армия Германа Гота продвигалась вперед. Но слишком медленно – для развития удара необходимы были резервы, а их, по воспоминаниям Манштейна, у главного командования не оказалось.

Но дело не только в этом. На пути 4-й танковой встала 2-я армия генерала Родиона Малиновского, по собственной инициативе, то есть без согласования со Ставкой, двинувшего свои дивизии, направлявшиеся к Ростову-на-Дону, навстречу Готу. Храбрый командарм начал свой славный боевой путь еще в Первую мировую, особо отличился на полях Франции в составе Русского экспедиционного корпуса («За четверть века до маршальской звезды»), на фронтах Великой Отечественной – с первого дня.

Зимой 1942-го во главе войск Южного фронта Малиновский нанес поражение противнику под Харьковом, спустя несколько месяцев под этим же городом вверенные ему войска ожидала серьезная неудача, обернувшаяся для Родиона Яковлевича понижением до командарма, но вместе с неудачами будущий маршал приобрел и опыт. После Котельникова Малиновский уже не знал поражений.

Противник был остановлен, действия Малиновского одобрены Ставкой. Немцы же убедились: русские научились воевать, проявляя не только свойственный им героизм, но и инициативу и тактическое мастерство. В этой ситуации Сталин и его военачальники оказались перед дилеммой: либо, следуя первоначальному замыслу, нанести удар в направлении Ростова, либо сосредоточить силы на решении более скромных, но, как казалось, важнейших задач – нанести удар в левый фланг ГА «Дон», заставив прекратить наступление на помощь 6-й армии.

Сторонником первого варианта был Рокоссовский. Талантливейший и решительный военачальник – уже в июне 1941-го, командуя 9-м механизированным корпусом, бил немцев под Дубно. Он считал, что игра стоила свеч. Выход советских войск в тыл и на коммуникации ГА «Дон» и «А», как изначально планировалось и чего очень боялись немцы, в любом случае заставил бы Манштейна прекратить наступление на помощь 6-й армии. Как спустя полгода наступление Западного и Брянского фронтов заставило его остановить успешно развивавшийся удар на южном фасе Курской дуги.

В этой ситуации дивизии Паулюса, сколь бы боеспособны они ни были, оказывались в патовой ситуации, из которой выход только один – капитуляция. Однако Василевский, более близкий к Сталину в силу служебного положения, считал иначе. Его аргументы сводились к тому, что 6-я армия – слишком мощная сила, чтобы не обращать на нее должного внимания. Сталин поддержал Василевского.

Жуков вспоминал: «В первой половине декабря операция по уничтожению окруженного противника войсками Донского и Сталинградского фронтов развивалась крайне медленно. Сталин нервничал и требовал от командования фронтов быстрейшего завершения разгрома окруженной группировки».

Удовлетворились «Малым»

Вероятно, нервозность Верховного и то, что не удалось быстро разгромить группировку противника в Сталинграде, заставили отказаться от операции «Сатурн», бросить все силы против левого фланга ГА «Дон» – на «Малый Сатурн». В сущности позиция начальника Генштаба являлась обоснованной – если бы не известный нам приказ Гитлера Паулюсу не покидать город и ждать помощи извне. Безусловно, невозможной в случае удара на Ростов-на-Дону, как предлагал Рокоссовский.

Таким образом, казалось бы, напрашивается вывод: отказ от операции «Сатурн» стал ошибкой, не позволившей завершить войну раньше мая 1945 года. Быть может, это и так. Но нужно учитывать еще один важный момент: способность командования РККА проводить масштабные операции на окружение и последующее уничтожение противника. Под Сталинградом удалось блокировать 6-ю армию, разгромив сравнительно слабые румынские и венгерские войска. При реализации плана «Сатурн» необходимо было замкнуть кольцо вокруг по сути целого фронта, включая две танковые армии.

Позволим себе отступление: в последние два десятилетия много пишут о том, что было бы, упреди Красная армия вермахт в нанесении удара летом 1941-го. Указывают на выгодное для наступления стратегическое расположение развернутых на границе войск РККА. Однако в данном случае не уделяется должного внимания едва ли не самому важному вопросу: умению советского командования (на всех уровнях) осуществлять сложные наступательные операции против хорошо подготовленного противника. Так и в данном случае. Да, ударом на Ростов представлялось возможным окружить ГА «Дон» и «А». Но удалось бы разгромить их?

Предоставим слово генералу Сергею Штеменко, в рассматриваемый период первому заместителю начальника Оперативного управления Генштаба. Вспоминая о действиях Закавказского фронта зимой 1943 года против ГА «А», он, в частности, пишет: «Главным силам 1-й танковой армии удалось оторваться от нашей Северной группы войск. Преследование отходящего противника началось недостаточно организованно и с опозданием. Средства связи оказались не подготовленными к управлению наступательными действиями. В итоге уже в первый день преследования части перемешались. Штабы не знали точного положения и состояния своих войск. 58-я армия отстала от соседей и оказалась как бы во втором эшелоне. 5-й гвардейский Донской кавкорпус и танки не смогли опередить пехоту. Командование фронта пыталось навести порядок, но без особого успеха».

Штеменко обращает внимание на еще одну важную проблему, ставящую под вопрос успех плана «Сатурн»: «Длительные разъезды по фронтам начальника Генерального штаба и частая смена начальников Оперативного управления создали у нас атмосферу нервозности, из-за чего нередко нарушалась четкость в работе. За один-два месяца пребывания во главе управления никто не успевал как следует войти в курс дела, врасти в обстановку, а значит, не мог уверенно чувствовать себя при выезде в Ставку с докладом».

Разумеется, отмеченная генералом нервозность, равно как и отсутствие начальника Генштаба в Москве, не способствовала слаженному управлению действующими на юге войсками. Для убедительности картины приведем еще пример, на этот раз из воспоминаний Рокоссовского. Он, правда, пишет не об операции «Сатурн», а о планировании не менее масштабного удара на Гомель и Смоленск во фланг орловской группировке противника зимой 1943-го: «С первого же момента мы столкнулись с огромными трудностями. В нашем распоряжении была единственная одноколейная железная дорога, которую удалось восстановить к этому времени. Она, конечно, не могла справиться с переброской огромного количества войск. Планы перевозок трещали по всем швам. График движения нарушался. Заявки на эшелоны не удовлетворялись, а если и подавались составы, то оказывалось, что вагоны не приспособлены для перевозки личного состава и лошадей».

Нет сомнений, что подобного рода недочеты выявились бы при проведении операции «Сатурн». Другое дело, что неслаженность в работе Генштаба и в системе управления войск, не всегда удовлетворительные действия тыловых служб могли быть компенсированы крайне невыгодным со стратегической точки зрения расположением завязшей на Кавказе группы армий «А».

Недаром Рокоссовский, лучше других знавший и позже не раз писавший об указанных недостатках, все-таки выступил за «Сатурн», в случае успеха которого война могла бы закончиться раньше, а развитие Советского Союза и мира пойти иным, сейчас уже неведомым нам путем.

Но история не терпит сослагательного наклонения. Блестяще же проведенные операции «Уран» и «Малый Сатурн» продемонстрировали мастерство советских войск и сделали нашу Победу неотвратимой.

Операция «Малый сатурн»

Верховное командование вермахта придавало большое значение удержанию в своих руках обороны на рубежах рек Дон и Чир, продолжая сосредоточивать здесь силы для деблокирования войск Паулюса. Вместе с тем Гитлер допускал возможность удара советских войск на этом направлении. Наличие такой опасности и меры по ее устранению подробно рассматривались «фюрером» вместе с его ближайшими помощниками. Вместе с тем их внимание было приковано к общему положению на сталинградском направлении, где котельниковская группировка немецко-фашистских войск перешла в наступление.

Атмосфера нервозности в гитлеровских верхах видна из стенографической записи обсуждения обстановки, проводившегося в ставке Гитлера в Восточной Пруссии. За несколько часов до этого армейская группа «Гот» начала деблокирующий удар, приступив к операции «Зимняя гроза».

Гитлер выяснял детали, оценивал обстановку под Сталинградом, сомневался в устойчивости обороны 8-й итальянской армии, упрямо твердил о своем намерении сохранить позиции на волжском рубеже. Докладывал начальник генерального штаба сухопутной армии генерал пехоты К. Цейтцлер. Иногда в разговор включались Иодль, Хойзингер. Что будет дальше? Вот вопрос, который стоял за всеми их рассуждениями.

«Гитлер . Произошло что-нибудь катастрофическое?

Цейтцлер . Нет, мой фюрер. Манштейн достиг первого рубежа (реки Аксай.- А. С.) и захватил переправу. Атаки русских продолжаются только на участке итальянцев. Ночью по тревоге был поднят один немецкий полк, к 10 часам утра он вступил в бой. Это было очень своевременно, так как итальянцы уже бросили в контратаку все резервные батальоны.

Гитлер . Из-за этой истории (на донском участке фронта.- А. С.) я не спал больше ночей, чем из-за событий на южном участке. Никто не знает, что здесь может произойти» (Hitlers Lagebesprechungen: Die Proto-kollfragmente seiner militarischen Konferenzen 1942-1945. Stuttgart, 1962. S. 71. ).

Далее разговор велся о силах, которые следовало передать группе армий «Дон». Цейтцлер сообщил, что утром Манштейн звонил по телефону и жаловался, что 23-я танковая дивизия начала испытывать нажим со стороны советских частей. «Возможно, что это вновь подтянутые силы... Сегодня, однако, разгорелись очень тяжелые бои» (Ibid. S. 76. ) Цейтцлер добавил, что Манштейн изложил свои соображения письменно и они уже получены. В депеше Манштейна, вероятно, речь шла о переброске 16-й моторизованной дивизии, так как в стенограмме записано, что начальник генерального штаба сказал: об этом «не может быть и речи. Если мы снимем 16-ю дивизию, то весь фронт обороны румын нарушится и его уже больше не удастся привести в порядок».

Гитлер ответил, что силы, уже имеющиеся у Манштейна, позволяют немного повременить с переброской подкреплений. В его распоряжении здесь две все еще сильные дивизии. Одна имеет 93, а другая 138 танков. Затем он сказал, что Манштейн располагает также соединениями ВВС и еще кое-что должно подоспеть. И спросил: когда подойдет следующая пехотная дивизия?

Дальнейший диалог между Гитлером и Цейтцлером показывал озабоченность тем, сумеют ли вовремя прибыть к Манштейну 11-я и 17-я танковые дивизии. Фашистские завоеватели уже не проявляли былой самоуверенности. Имея в виду начавшееся наступление группы «Гот», Цейтцлер говорил Гитлеру, что удар, осуществляемый лишь двумя танковыми дивизиями, может захлебнуться (Ibid. S. 78. ). Затем он сообщил, что на участке итальянцев в их обороне накануне была пробита брешь.

«Гитлер . Если бы мы имели в запасе еще 14 дней, эти соединения могли бы прибыть сюда. Я хотел дать итальянцам танки... Но и на другом фланге нужны еще три немецкие дивизии. Если бы транспорт функционировал лучше!

Цейтцлер . Появляются затруднения с обеспечением. У нас уже был тяжелый момент со снабжением, но мы использовали тогда войсковой транспорт. Нам с генерал-квартирмейстером каждый вечер приходится буквально жонглировать, чтобы организовать снабжение...

Гитлер . Если взвесить все угрожающие моменты, то этот участок фронта, как и прежде, наиболее опасен. Здесь находится наш слабый союзник, и в тылу у него почти ничего нет» (Ibid. S. 79-80. ).

«Цейтцлер . Меня больше всего беспокоят ближайшие дни. Если это случится через два-три дня, то мы успеем кое-что подтянуть.

Гитлер . Конечно, это удастся. Если это удастся, то мы закроем брешь, но обстановка в целом содержит кризисный момент, это совершенно ясно, но у противника тоже имеются трудности из-за удаленности от всех железнодорожных путей» (Ibid. S. 83. ).

На протяжении всего этого обсуждения Гитлер неоднократно заявлял, что Сталинград ни при каких обстоятельствах отдавать нельзя.

«Вновь мы его больше никогда не получим. Что это значит, мы знаем. Я не могу также организовать каких-нибудь внезапных операций. В этот раз опять, к сожалению, мы опоздали. Все пошло бы быстрей, если бы не задержались так долго у Воронежа. Можно было достичь этого первым ударом. Если мы добровольно отдадим Сталинград,- продолжал Гитлер,- то весь этот поход утратит свой смысл. Полагать, что я еще раз сумею сюда вернуться - безумие. Сейчас, в зимнее время, мы можем построить имеющимися силами надежные отсечные позиции. Враг в настоящее время имеет ограниченные возможности транспортировки по имеющейся у него железнодорожной линии. Растает лед, и в его распоряжении окажется такая транспортная артерия, как Волга. Он знает, какое преимущество это ему даст. Тогда мы здесь больше не продвинемся вперед, именно поэтому мы не имеем права уходить отсюда. Для достижения этой цели было пролито слишком много крови. Все это я считаю само собой разумеющимся» (Ibid. S. 84. ). Если удержаться в районе Сталинграда, говорил он, то последствия можно будет сравнить с исходом дела под Харьковом. «С помощью харьковского мешка мы дошли почти до Краснодара»,- напомнил Гитлер (Неудавшаяся попытка советских войск разгромить харьковскую группировку противника облегчила вермахту возможность осуществить запланированное наступление на южном крыле фронта.- А. С. ).

Дальше Гитлер рассуждал о том, что немецкое командование, если будет правильно действовать, сможет осуществить двухсторонний охват группировки советских войск в районе Сталинграда, а затем продолжить выполнение ранее поставленных задач. «Я считаю,- утверждал Гитлер,- правильным сначала нанести удар с юга на север и прорвать кольцо. Только после этого продолжить удар на восток, но это, конечно, музыка будущего. Сначала надо найти и собрать для этого силы. Решающим, конечно, является то, как пройдет сегодня день для итальянцев» (Hitlers Lagebesprechungen. S. 85. ).

Из этой стенограммы, приведенной в извлечениях, можно сделать некоторые выводы.

Не будет большим преувеличением сказать, что Гитлер оказался более дальновидным, чем его генералы, при оценке положения на Среднем Дону, где оборону держала 8-я итальянская армия. Он больше опасался, что здесь произойдет катастрофа, и она действительно произошла через несколько дней после совещания в «Волчьем логове». Однако не это является главным наблюдением и выводом. Поражает тупое и чванливое заблуждение Гитлера и его окружения в оценке общей обстановки на южном крыле советско-германского фронта, а особенно их рассуждения о том, что сталинградский «мешок» дает немцам еще большие возможности, чем харьковский. Гитлер, Цейтцлер и другие явно не видели события в их истинном свете.

Даже на завершающей стадии Сталинградской битвы, оборачивающейся трагедией для самого врага, гитлеровские стратеги продолжали находиться под гипнозом былых военных удач. Они полагали, что успех Красной Армии в конечном счете обернется против советской стороны в пользу вермахта. Гитлер не спешил с отводом группы армий «А» с Кавказа, считая, что еще есть время, чтобы стянуть к Сталинграду новые крупные силы и повернуть борьбу на Восточном фронте в нужном ему направлении. Однако ноябрьские и декабрьские дни 1942 г. показали, что события на фронте развиваются не так, как этого хотелось врагу.

Выполняя указания Верховного Главнокомандования, войска Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов готовились к наступлению в районе Среднего Дона. Сосредоточение войск и техники в связи с недостатком транспорта не было завершено к назначенному сроку. Начало операции, запланированное на 10 декабря, перенесено было на 16-е. Замысел ее Ставка существенно уточнила в связи с задержкой ликвидации окруженной под Сталинградом группировки и деблокирующим ударом Манштейна. Учитывая реально сложившуюся обстановку, решено было изменить направление главного удара наступающих войск. По плану операции «Сатурн» он намечался из района Верхнего Мамона прямо на юг, через Миллерово на Ростов, в тыл всей группе армий «Юг». Теперь перед войсками была поставлена задача развивать наступление в юго-восточном направлении, в тыл деблокирующей группировке Манштейна.

13 декабря Ставка директивой на имя Н. Н. Воронова. Н. Ф. Ватутина и Ф. И. Голикова указала, что операция «Сатурн» была задумана при благоприятной военной обстановке, которая в дальнейшем изменилась. Поэтому предлагалось видоизменить операцию «Сатурн» и главный удар направить не на юг, а на юго-восток, чтобы «боковско-моро-зовскую группу противника взять в клещи, пройтись по ее тылам и ликвидировать» (ЦАМО СССР. Ф. 132-А. Оп. 2642. Д. 32. Л. 211-212. ). 1-я и 3-я гвардейские армии Юго-Западного фронта должны были окружить и уничтожить войска 8-й итальянской армии и оперативной группы «Холлидт», а затем наступать на Морозовск. В то же время перед 6-й армией Воронежского фронта ставилась задача ударом из района западнее Верхнего Мамона в общем направлении на Кантемировку обеспечить наступление ударной группировки Юго-Западного фронта. 5-я танковая армия получила приказ во взаимодействии с 5-й ударной армией Сталинградского фронта разгромить противника в районах Нижне-Чирской, Тормосина, чтобы надежно изолировать окруженную группировку. Уточненный план операции получил наименование «Малый Сатурн».

Группировка противника, находившаяся перед Юго-Западным и левым крылом Воронежского фронтов, перед наступлением советских войск значительно усилилась. Так, в район Богучара были дополнительно выдвинуты 385-я пехотная и 27-я танковая немецкие дивизии. Командование вермахта продолжало пополнять и группу армий «Дон». Дополнительно прибывали войска и в состав советских фронтов.

Ударным группировкам Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов на участке от Новой Калитвы до Нижне-Чирской противостояли основные силы 8-й итальянской армии, оперативная группа «Холлидт» и остатки 3-й румынской армии - всего около 27 дивизий, в том числе четыре танковые.

В приводимой табл. 12 показывается общее соотношение сил и средств на Среднем Дону к 16 декабря 1942 г. (в полосе от Новой Калитвы до Нижне-Чирской протяженностью 430 км).

Таким образом, советские войска по сравнению с противником имели несколько меньше людей (Численность советской стрелковой дивизии в среднем была в полтора раза меньше пехотной дивизии врага, а численность танкового корпуса - почти в два раза меньше личного состава его танковой дивизии. ), артиллерии, уступали в авиации, но обладали значительным превосходством в количестве танков. Однако на направлениях главных ударов советских войск было создано подавляющее превосходство над противником.

Наступление началось 16 декабря. В 8 часов на противника обрушился мощный артиллерийский огонь. Полуторачасовая артиллерийская подготовка проходила в густом тумане, стрельба велась по площадям. Самолеты до середины дня в воздух подниматься не могли. Неприятельская огневая система не была полностью подавлена артиллерийским огнем. Все это осложняло действия войск. В 9 час. 30 мин. они устремились на вражеские позиции.

Войска 6-й армии генерал-лейтенанта Ф. М. Харитонова и 1-й гвардейской армии генерал-лейтенанта В. И. Кузнецова форсировали Дон по льду и наведенным переправам, а также наступая с Осетровского плацдарма и на широком фронте прорвались к позициям противника. Враг оказывал ожесточенное сопротивление, которое ломалось мужеством и боевым мастерством наступающих советских воинов. На участке, где наступала 350-я стрелковая дивизия 6-й армии, прорываясь к населенному пункту Дерезовка, противник огнем из дзота препятствовал продвижению одного из батальонов 118-го стрелкового полка. Тогда командир отделения сержант Прокатов выдвинулся вперед, перебежал по льду р. Дон и, несмотря на отвесную, обледенелую скалу, взобрался на высоту, подполз к амбразуре дзота и прикрыл ее своим телом (НАИИ СССР АН СССР. Р. III. Ф. 5. Д. 209. Л. 25. ). Пожертвовав жизнью, воин-патриот заставил вражескую точку умолкнуть. Батальон 118-го стрелкового полка без потерь переправился через реку и занял плацдарм, куда стали подходить также другие подразделения и части дивизии (Там же. ).

В итоге трехчасового боя стрелковые дивизии 6-й армии ворвались в Новую Калитву и Дерезовку, вклинившись на глубину 2 - 3 км в оборону противника. Стрелковые соединения 1-й гвардейской армии к середине дня продвинулись на ее флангах на 1,5 - 2 км. Для ускорения прорыва тактической зоны обороны врага командующие фронтами ввели в сражение три танковых корпуса: 25, 18-й и 17-й. Однако это было сделано без предварительной инженерной разведки, и танки сразу же натолкнулись на минные поля, понесли потери и вынуждены были приостановить атаки до проделывания проходов в минных заграждениях.

Во второй половине дня туман рассеялся, и авиация стала наносить удары по боевым порядкам и аэродромам противника. В воздухе возникали многочисленные бои между советскими и неприятельскими самолетами. Противник оказывал упорное противодействие продвижению наступающих стрелковых дивизий, пытался оттеснить их в исходное положение, бросал в контратаки оперативные резервы. К концу первого дня советские войска продвинулись в полосе наступления 6-й армии на 4 - 5 км, а на направлении главного удара 1-й гвардейской армии - на 2 - 3 км. 3-я гвардейская армия в этот день успеха не добилась.

17 декабря стрелковые войска 6-й и 1-й гвардейской армий продолжали развертывать наступление. Противник артиллерийским огнем, контратаками, бомбовыми и штурмовыми ударами самолетов стремился сорвать продвижение советских частей и соединений. Однако стрелковые дивизии теперь имели хорошее взаимодействие с авиацией и танками, что обеспечивало развитие первоначального успеха. К исходу дня войска 6-й армии прорвали оборону противника на участках Новая Калитва (Новая Калитва была полностью очищена от противника 19 декабря. ), Дерезовка и, уничтожая оставшиеся очаги сопротивления врага, развертывали дальнейшее наступление. Введенный в прорыв 17-й танковый корпус с боями продвигался в направлении Кантемировки.

Войска 1-й гвардейской армии, действуя из района Нижний Мамон, Верхний Мамон, Нижняя Гнилуша, в ходе боев 16 - 18 декабря прорвали оборону 3-й пехотной итальянской дивизии и 298-й пехотной дивизии немцев, развертывая наступление в южном и юго-восточном направлениях. В полосе наступления этой армии в прорыв были введены 18, 24-й и 25-й танковые корпуса. Части 24-го танкового корпуса начали форсировать Дон в И час. 30 мин. 17 декабря 1942 г. в районе Верхнего Мамона, Нижнего Мамона. «В 18 час. 30 мин., закончив форсирование реки, вошли в прорыв с задачей, развивая успех за 18-м и 25-м танковыми корпусами, к исходу дня овладеть Твердохлебово, Расковка, Вервековка, в дальнейшем развивать успех в южном направлении» (ЦАМО СССР. Ф. 2-й гв. танковый корпус. Оп. 198712. Д. 5. Л. 10. ).

Войска 3-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Д. Д. Лелюшенко. наступавшие с рубежа восточнее Кружилин - Боковская, также прорвали вражескую оборону. 18 декабря 1-й гвардейский механизированный корпус совместно с 14-м стрелковым корпусом этой армии овладели населенными пунктами Астахов, Коньков, Боковская и Старый Земцов.

На левом крыле Юго-Западного фронта 5-я танковая армия генерал-лейтенанта П. Л. Ромащенко силами 321-й стрелковой дивизии и 5-го механизированного корпуса форсировала р. Чир и захватила плацдарм протяженностью 15 км по фронту и до 5 км в глубину.

Таким образом, в результате трехдневных ожесточенных боев войска Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов на нескольких направлениях прорвали сильно укрепленную оборону противника, с боями форсировали реки Дон и Богучарка. Главный удар был нанесен в полосе наступления 1-й гвардейской и 6-й армий. Здесь прорыв обороны противника был расширен на 60 км по фронту, а в глубину наступающие войска продвинулись до 40 км, выйдя на южный берег р. Богучарка. 3-я гвардейская армия прорвала оборону противника на 20 км по фронту и продвинулась до 15 км в глубину. Действия наземных войск фронтов активно поддерживали 2-я и 17-я воздушные армии генералов К. Н. Смирнова и С. А. Красовского.

В ходе ожесточенных боев наступающие советские войска разгромили 3-ю и 9-ю итальянские, 294-ю и 298-ю немецкие пехотные дивизии, нанесли значительный урон 52-й итальянской пехотной дивизии. «Наступавшие через Дон русские войска всей силой своего удара обрушились на 8-ю итальянскую армию... Началось безостановочное отступление. Русские танки в нескольких местах вклинились в оборону 8-й армии, так что централизованное управление войсками было потеряно. Резервы были израсходованы в первый же день» (Типпелъскирх К. Указ. соч. С. 261. ).

О событиях тех дней рассказывает в своих мемуарах и Э. Манштейн. «Все началось на левом фланге группы армий, точнее, на левом фланге группы Холлидта.

Что произошло с итальянской армией, в деталях известно не было. По-видимому, там только одна легкая и одна-две пехотные дивизии оказали сколько-нибудь серьезное сопротивление. Рано утром 20 декабря явился немецкий генерал, командир корпуса, которому был подчинен правый фланг итальянцев, и доложил, что обе подчиненные ему итальянские дивизии поспешно отступают. Причиной отступления явилось, по-видимому, известие о том, что на фланге уже глубоко вклинились два танковых корпуса противника. Таким образом, фланг группы Холлидта был совершенно оголен.

Когда генерал Холлидт доложил об этом командованию группы армий, оно немедленно отдало приказ, чтобы упомянутый генерал (находившийся, собственно говоря, в подчинении группы армий «Б») любыми средствами остановил отступающие итальянские дивизии. Группе Холлидта было приказано по-прежнему удерживать свои позиции на Верхнем Чире и обеспечить свой фланг, расположив на нем уступом одно из своих соединений. Но в течение этого дня слабый фронт группы Холлидта также был прорван в двух местах. 7-я румынская пехотная дивизия самовольно отступила. Штаб 1-го румынского корпуса, которому был подчинен этот участок, в панике бежал со своего КП. Вечером 20 декабря обстановка в глубине, за флангом группы Холлидта, была совершенно неясна. Никто не знал, оказывают ли еще где-либо сопротивление итальянцы, которые раньше были соседями группы. Повсюду в тылу группы Холлидта были обнаружены передовые отряды танков противника, они достигли уже даже важной переправы через реку Донец у города Каменск-Шахтинский.

В течение двух последующих дней обстановка на участке группы Холлидта все больше обострялась. Фронт ее был прорван, а танковые силы противника, имевшие полную свободу действий в полосе, где Советы смели со своего пути итальянскую армию, угрожали ее ничем не прикрытым флангу и тылу. Вскоре эта угроза должна была сказаться и на положении 3-й румынской армии» (Manstein Е. von. Op. cit. S. 373-374. ).

Командование противника спешно перебрасывало на участки прорыва новые соединения из глубокого тыла и из соседних участков фронта. Разведка отметила появление частей 385-й, 306-й пехотных и 27-й танковой немецких дивизий. Необходимо было повысить темп продвижения, чтобы не дать врагу закрепиться.

Ставка Верховного Главнокомандования 19 декабря передала 6-ю армию Воронежского фронта в состав Юго-Западного фронта.

Наступление советских войск продолжало успешно развиваться. Ведущую роль в этой операции играли танковые и механизированные соединения. 17, 18, 24-й и 25-й танковые корпуса 1-й гвардейской и 6-й армий и 1-й гвардейский механизированный корпус 3-й гвардейской армии стремительно продвигались на юг и юго-восток в глубь занятой противником территории, уничтожая отступавшие колонны противника и его тылы. Вслед за подвижными соединениями, используя и закрепляя их успех, двигались стрелковые войска. Наступление совершалось в условиях суровой зимы. Глубокий снежный покров и сильные морозы затрудняли движение. Однако советские еоины преодолевали все препятствия. Подвижные отряды, двигавшиеся на автомашинах, танковые колонны, отряды кавалеристов и лыжников отрезали пути отхода поспешно отступавшему врагу, обходили его с флангов, наносили удары с тыла. Противник бросал на дорогах и в населенных пунктах большое количество автомашин, повозок, боеприпасов, продовольствия и вооружения.

Серьезную помощь наступающим наземным войскам оказывали 17-я и 2-я воздушные армии, которые в сложных метеорологических условиях проявляли значительную боевую активность.

Войска 6-й армии, отбросив врага из районов Писаревки и Талы, продвигались на Кантемировку. Танкисты 17-го танкового корпуса генерала П. П. Полубоярова 19 декабря стремительным ударом овладели этим опорным пунктом немцев. В 12 часов на южную окраину города ворвалась 174-я танковая бригада, захватив станцию, где на железнодорожных путях стояли эшелоны с боеприпасами и продовольствием. В это же время с востока нанесла удар 66-я танковая бригада, продвигаясь с боями в центральную часть города. Мотострелковые роты были брошены на северную окраину. В 14 часов к городу подошла 31-я мотострелковая бригада, охватывая его с юга и юго-востока. Уличные бои с врагом завершились победой советских воинов. В 20 часов Кантемировка была очищена от противника. Этот успех 17-го танкового корпуса обеспечивал наступление всей ударной группировки 6-й армии. Важное значение имело и то обстоятельство, что коммуникация противника между Воронежем и Ростовом-на-Дону была перерезана.

Стремительные действия 17-го танкового корпуса обеспечили продвижение частей 15-го стрелкового корпуса генерал-майора П. Ф. Привалова и способствовали успеху других танковых корпусов (24-го и 18-го). После освобождения Кантемировки корпус генерала П. П. Полубоярова занял круговую оборону в ожидании подхода стрелковых соединений 6-й армии, одновременно подтягивая отставшую материальную часть и принимая меры к ее восстановлению. Подошедшая 267-я дивизия приняла оборону в Кантемировке от 17-го танкового корпуса. Танкисты устремились дальше, п с 22 по 23 декабря корпус вел боевые действия по овладению населенными пунктами Волошино, Сулин.

В «Отчете о боевых действиях 17-го танкового корпуса за период с 16.12.42 г. по 5.1.1943 г.», подводящем итог наступательным действиям корпуса с 16 по 23 декабря, записано следующее: «Приказ командующего и Верховной Ставки был выполнен полностью. За восемь дней непрерывных ожесточенных боев корпус, находясь под огневым воздействием противника и преодолевая танковые препятствия, совершил марш в глубину обороны противника на 200 км. Ломая узлы сопротивления, опорные пункты противника, части корпуса освободили около 200 населенных пунктов, нанеся большой ущерб противнику, захватив богатейшие трофеи» (ЦАМО СССР. Ф. 665. Oп. 81153. Д. 1. Л. 47. ).

Войска Юго-Западного фронта, преследуя отходящего противника, 20 декабря прорвались танковыми корпусами в северо-восточные районы Ворошиловградской области. Этим было положено начало освобождению Украины.

Особенно успешно продвигались в глубине вражеской обороны 24-й и 25-й танковые корпуса, развивавшие наступление на Тацинскую и Морозовск. Действуя на 110 - 120 км в отрыве от пехоты, испытывая сильное воздействие вражеской авиации, эти корпуса стремительно продвигались по своим маршрутам, ломая сопротивление врага, оставляя его недобитые части в своем тылу.

Особенно высокий темп наступления имел 24-й танковый корпус (В состав 24-го танкового корпуса входили: 4-я гвардейская, 54-я и 130-я танковые бригады, 24-я мотострелковая бригада. Части усиления: 413-й отдельный гвардейский минометный дивизион, 658-й зенитный артиллерийский полк. См.: Архив МО СССР. Ф. 2-й гвардейский танковый корпус. Оп. 198712. Д. 5. Л. 107, 1076. ), которым командовал генерал-майор танковых войск В. М. Баданов. Введенный в сражение 19 декабря корпус за пять суток продвинулся на глубину около 240 км, успешно громя тылы 8-й итальянской армии. 22 декабря части корпуса вели бои в районе Большинка, Ильинка, где захватили значительное число пленных. К исходу следующего дня корпус занял Скосырскую. Противник отошел на Морозовск, оставаясь в тылу и на фланге войск Баданова при их движении на Тацинскую.

Надвинулась ночь, когда закончился бой в Скосырской. Материальную часть нужно было приводить в порядок, а личный состав нуждался в отдыхе. Положение еще больше осложнялось недостатком боеприпасов и горючего ( «Корпус испытывает острый недостаток в горючем из-за отдаленности базы снабжения и недостающего к штатной потребности автотранспорта» (ЦАМО СССР. Ф. 2-й гв. танковый корпус. Оп. 198712. Д. 5. Л. 113, 113 об.). Здесь же упоминается о недостатке боеприпасов. ). «До Тацинской оставалось еще около 30 км,- пишет в своих воспоминаниях гвардии генерал-лейтенант танковых войск В. М. Баданов.- Командиры частей рассчитывали после дневного боя остановиться в Скосырской на ночлег, а с утра возобновить движение. К этому времени ожидался подход 24 мех. бригады» (Баданов В. М., гвардии генерал-лейтенант. Тацинский танковый рейд// Битва за Волгу. С. 161. ). Между тем корпус должен был незамедлительно выполнять поставленную перед ним задачу по овладению Тацинской (ЦАМО СССР. Ф. 2-й гв. танковый корпус. Оп. 198712. Д. 5. Л. ИЗ, 133 об. ).

«В Тацинской размещалась фронтовая база противника,- пишет В. М. Баданов.- Здесь были склады: продовольственные, артиллерийские, вещевые, технические, горючего. Здесь же, у Тацинской, располагался аэродром, на котором размещалась боевая и транспортная авиация, которая бомбила наши войска и питала окруженную группировку Паулюса.

И во мне боролись два желания: я сознавал, что необходимо после боя привести в порядок материальную часть, заправить ее, пополнить боеприпасы, вместе с тем накормить людей и дать им отдых. В то же время обстановка требовала идти немедленно на выполнение задачи, не дожидаясь подхода 24 мех. бригады» (Баданов В. М. Указ. соч. С. 161. ).

В 2 часа 00 мин. 24 декабря части корпуса, «не имея времени на приведение матчасти в порядок, с малым количеством боеприпасов и ГСМ» (), выступили из района Скосырская. На рассвете корпус занял исходное положение для атаки железнодорожной станции, пос. Тацинская и аэродрома. Густой туман облегчал скрытность подхода советских войск. «Появление корпуса для немцев было неожиданным. Личный состав аэродрома был еще в землянках. Артиллеристы зенитных частей, прикрывающие аэродром и ст. Тацинскую, не были у орудий. Гарнизон противника мирно спал» (Баданов В. М. Указ. соч. С. 162. ).

В 7 час. 30 мин, по сигналу залпа гвардейского минометного дивизиона части корпуса перешли в атаку. 130-я танковая бригада, действуя с юга и юго-востока, перерезала железную дорогу Морозовск - Тацинская и перекресток шоссейных дорог юго-восточнее Тацинской. К 9 часам бригада вышла на аэродром и уничтожила самолеты противника и застигнутый врасплох летный состав. 2-й танковый батальон этой бригады захватил ст. Тацинская, уничтожив стоящие на путях эшелон с самолетами и эшелон с цистернами горючего (ЦАМО СССР. Ф. 2-й гв. танковый корпус. Оп. 198712. Д. 5. Л. 113 об. ). 4-я гвардейская танковая бригада, нанося удар с севера и северо-запада, атаковала поселок Талов-ский и вышла на северную окраину Тацинской, обеспечивая продвижение на этом направлении двух мотострелковых рот. 54-я танковая бригада, атакуя с запада и юго-запада, вышла на южную окраину Тацинской, в район аэродрома.

Немецкое командование приняло срочные меры к восстновлению положения в Скосырской и Тацинской. В 11 часов противник силами 11-й танковой дивизии атаковал Скосырскую и овладел ею. Находящиеся там тылы корпуса и оставшиеся для ремонта танки отошли после боя в Ильинку. Попытка 22 немецких танков с десантом пехоты прорваться на Тацинскую была отражена. Противник был отбит и повернул обратно, оставив на поле боя шесть сожженных танков.

В 17 часов части корпуса, полностью очистив от врага пос. Тацинская, станцию и аэродром, заняли круговую оборону (Там же. Л. 114. ). В ходе боя гарнизон противника был уничтожен. Среди трофеев было свыше 300 самолетов, не успевших подняться с аэродрома или захваченных в железнодорожных эшелонах.

О сокрушительном разгроме, нанесенном советскими танкистами противнику при взятии Тацинской, убедительно свидетельствуют немцы - участники событий. Вот как запомнились они Курту Штрайти, опубликовавшему в Западной Германии статью под названием «О тех, кто вырвался из преисподней»:

«Утро 24 декабря 1942 г. На востоке брезжит слабый рассвет, освещающий серый горизонт. В этот момент советские танки, ведя огонь, внезапно врываются в деревню и на аэродром. Самолеты сразу вспыхивают, как факелы. Всюду бушует пламя. Рвутся снаряды, взлетают в воздух боеприпасы. Мечутся грузовики, а между ними бегают отчаянно кричащие люди. Все, что может бежать, двигаться, лететь, пытается разбежаться во все стороны.

Кто же даст приказ, куда направиться пилотам, пытающимся вырваться из этого ада? Стартовать в направлении Новочеркасска - вот все, что успел приказать генерал.

Начинается безумие... Со всех сторон выезжают на стартовую площадку и стартуют самолеты. Все это происходит под огнем и в свете пожаров. Небо распростерлось багровым колоколом над тысячами погибающих, лица которых выражают безумие.

Вот один «Ю-52», не успев подняться, врезается в танк, и оба взрываются со страшным грохотом в огромном облаке пламени.

Вот уже в воздухе сталкиваются «Юнкере» и «Хейнкель» и разлетаются на мелкие куски вместе со своими пассажирами. Рев танков и авиамоторов смешивается со взрывами, орудийным огнем и пулеметными очередями в чудовищную симфонию. Все это создает полную картину настоящей преисподней» (Цит. по: Битва за Волгу. С. 163- 164. ).

Действия 24-го танкового корпуса, стремительные и решительные, обеспечивались четким и гибким управлением. Во время операции командование корпуса и оперативная группа штаба корпуса на маршах и в бою находились в непосредственной близости от головной бригады, руководя движением частей и ходом боя (ЦАМО СССР. Ф. 2-й гв. танковый корпус. Оп. 198712. Д. 5. Л. 123. ). Командиры и работники штабов бригад находились в боевых порядках своих частей. Командование корпуса имело безотказную систему радиосвязи с частями, а также со штабом 1-й гвардейской армии и штабом фронта. Помимо радио как основного средства связи с частями, широко использовались офицеры связи, а также личные выезды в части представителей командования и штаба корпуса. Серьезное внимание уделялось обеспечению беспрерывной разведки в глубину и на фланги (Там же. ).

Высокий наступательный порыв личного состава и проявленный воинами героизм в сочетании с умелым руководством их действиями обеспечили выполнение корпусом боевого приказа фронта. В 18 час. 30 мин. 24 декабря 1942 г. на имя командующего Юго-Западным фронтом и командующего 1-й гвардейской армией была отправлена радиограмма о выполнении поставленной задачи (Там же. Л. 114 об. ).

С занятием советскими войсками ст. Тацинская была перерезана важнейшая железнодорожная коммуникация Лихая - Сталинград, по которой фашистское командование завершало сосредоточение войск группы «Холлидт» и обеспечивало их снабжение всем необходимым для ведения боевых действий. Противник вынужден был отказаться от своего замысла бросить войска оперативной группы «Холлидт» и 48-го танкового корпуса на освобождение окруженных войск Паулюса и стал использовать их против наступающих войск Юго-Западного фронта.

25-й танковый корпус генерал-майора танковых войск П. П. Павлова, овладев населенным пунктом Кашары, наступал в направлении на Морозовск. 23 и 24 декабря части корпуса вели тяжелые бои с 306-й и 8-й авиаполевой дивизиями. Сломив сопротивление врага, танкисты к исходу 24 декабря заняли Урюпин, но дальнейшее продвижение к Моро-зовску было остановлено возросшим противодействием противника. В это самое время корпус получил приказ развивать наступление на Тацинскую.

В направлении Морозовска продвигался и 1-й гвардейский механизированный корпус генерал-майора И. Н. Руссиянова. При осуществлении рейда корпуса по тылам противника особенно отличился 17-й гвардейский танковый полк, которым командовал полковник Т. С. Позолотин.

Войска Юго-Западного фронта успешно действовали и на других направлениях своего наступления. Подвижные соединения и стрелковые войска 1-й и 3-й гвардейских армий стремительными действиями расчленяли, окружали и уничтожали отступающего со Среднего Дона противника.

18-й танковый корпус под командованием генерал-майора танковых войск Б. С. Бахарова, разгромив врага в районе Вервековки и форсировав р. Богучарки, 19 декабря занял Мешково. При этом корпус вырвался на 35 - 40 км вперед от наступающих стрелковых соединений 1-й гвардейской армии. В результате этих смелых действий корпус Б. С. Бахарова, выйдя в район Мешкова, отрезал пути отхода с Дона главных сил 8-й итальянской армии. С подходом 21 декабря стрелковых дивизий 18-й танковый корпус продолжал развивать наступление и на следующий день овладел Ильичевкой, Верхне-Чирским, а затем повернул юго-западнее и стал продвигаться в район Миллерово.

Используя успешные действия танковых корпусов, стрелковые войска 1-й гвардейской армии 22 декабря окружили в районе Арбузовка, Журавка крупные силы 8-й итальянской армии: 3, 9, 52-ю итальянские, 298-ю немецкую пехотные дивизии, итальянские пехотные бригады «23 марта» и «3 января». Группировка врага была расчленена, а 24 декабря она полностью капитулировала. 15 тыс. солдат и офицеров противника были взяты в плен.

Действиями 1-й и 3-й гвардейских армий были окружены, а затем и разгромлены войска противника также в районах Алексеево, Лозовское, Гартмашевка, Чертково, Верхне-Чирское, восточнее Каменского, в районе Кружилина.

Фронт противника на реках Дон и Чир был сокрушен на протяжении до 340 км. Войска Юго-Западного фронта, продвинувшись на 150 - 200 км, к 24 декабря вышли в районы восточнее Каытемировки, Тацинской и Морозовска. Дальнейшее развитие наступления войск фронта должно было привести к глубокому охвату левых флангов ударных группировок группы армий «Дон», действовавших в районах Тормосина и Котельникова, и угрожало тылам северокавказской группировки врага. Вместе с тем это наступление вело к охвату правого фланга немецко-венгерских войск, действовавших на воронежском направлении. Удары войск Юго-Западного фронта в юго-восточном направлении в сочетании с начавшимся 24 декабря наступлением 2-й гвардейской и 51-й армий Сталинградского фронта на котельниковском направлении создавали угрозу окружения всех войск группы армий «Дон».

В сложившейся обстановке командование противника стало спешно перебрасывать в полосу Юго-Западного фронта войска, предназначавшиеся для деблокирующего удара на Сталинград. Это было сделано прежде всего за счет тормосинской группировки. Она так и не получила ряда направляемых к ней соединений, снятых с других участков фронта, а также перебрасываемых из Западной Европы. Снимались и войска, уже участвовавшие в деблокирующем наступлении. 6-я немецкая танковая дивизия котелышковской группировки была выведена из боев на рубеже р. Мышкова и брошена на Средний Дон, в районы Морозовска и Тацинской.