СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Общая характеристика СПП.

2. СПП нерасчлененной структуры.

2.1. Местоименно-соотносительные СПП.

2.1. Субстантивно-атрибутивные СПП.

3. СПП расчлененной структуры.

3.1. СПП с придаточными времени.

3.2. СПП с придаточными сопоставительными.

3.3. СПП с придаточными условия.

3.4. СПП с придаточными причины.

3.5. СПП с придаточными следствия.

3.6. СПП с придаточными цели.

3.7. СПП с придаточными уступительными.

3.8. СПП с придаточными сравнительными.

1. Общая характеристика СПП.

СПП, в отличие от ССП, состоит из двух неравнозначных предикативных частей: независимая часть - "главное предложение", подчиненная (зависимая) часть - "придаточное предложение". Связь частей и выражение отношений между ними осуществляются с помощью подчинительных союзов и союзных слов. Характер отношений и основное средство связи (подчинительные союзы и союзные слова) нашли отражение в самом названии СПП. Подчинительные союзы и союзные слова входят в придаточную часть, что и фиксируется схемой предложения. Например: Сообщи, когда тебя ждать [ = ], (когда =); Если поэт настоящий, он устанавливает связи вещей, явлений, времен (Если - =), [ - = ].

Придаточная часть может относиться или к одному слову в главной (и в этом случае она называется присловной), или ко всей главной части (и тогда она называется приосновной). По этому признаку выделяются два структурных типа сложноподчиненного предложения - СПП нерасчлененные (одночленные): От мысли, что он никогда не увидит её больше, его бросило в холод и расчлененные (двучленные): Пока туристы ставили палатку, местные принесли им рыбы на уху.

При характеристике СПП обращается внимание и на содержательную, и на формальную сторону, что учитывается при их классификации.

Однако в русской синтаксической науке и в школьной грамматике разрабатывались различные принципы классификации СПП. В одних отдавалось предпочтение лишь одной из сторон - или содержательной, или формальной, в других учитывались обе.

Так, более ста лет назад Ф.И. Буслаев разработал логико-семантическую классификацию СПП, отождествив по семантике придаточную часть с соответствующим членом предложения. Например: Я узнал, что приезжает брат. - Я узнал о приезде брата. Поэтому были выделены придаточные подлежащные, дополнительные, определительные и обстоятельственные, кроме сказуемных. При таком подходе грамматические свойства придаточных игнорировались, и они рассматривались как развернутые члены предложения. Для их определения задавались смысловые вопросы [узнал (о чем?), что приезжает брат]; тропинка (какая?), которая ведет в лес]. Структурным показателям СПП - союзам, союзным словам - не придавалось должного значения.

Напротив, проф. А.М. Пешковский сосредоточил внимание на средствах связи, считая их главным признаком в СПП. Поэтому значения СПП определяли, исходя из значений подчинительных союзов. Считалось, что союз что имеет изъяснительное значение, союз который - определительное, союзы где, куда, откуда - обстоятельственные и т.п. Но эта формальная классификация не получила широкого распространения, однако её отголоски еще слышны. При поверхностном анализе структуры СПП с союзом что делают зачастую неправильный вывод о наличии изъяснительных отношений.

Наконец, в структурно-семантической классификации, которую разработали акад. В.А. Богородицкий, проф. Н.С. Поспелов, Л.Ю. Максимов и др., стали учитывать и особенности структуры СПП, и значение придаточной части относительно главной, и семантику союзов и союзных слов. При определении типа придаточной части опираются на семантику ее отношения с главной частью. Таким образом, в синтаксисе второй половины ХХ столетия в рамках структурно-семантического подхода при изучении СПП было выделено две общих структурно-семантических группы: СПП нерасчлененной структуры, или нерасчлененные СПП, и СПП расчлененной структуры, или расчлененные СПП.

2. СПП нерасчлененной структуры.

В нерасчлененных СПП придаточная часть относится к одному слову в главной, поясняя или характеризуя его. Оно называется контактным. В качестве контактных слов выступают существительные, глаголы или слова категории состояния, семантика которых требует распространения. Например: При этом капитан делал изысканный жест, каким обычно предлагают гостю садиться (Пауст.) - ср.: изысканный жест (какой?) - каким, которым:); Всем своим искусством Микеланджело хочет нам показать (что?), что самое красивое - это человеческая фигура; Мне было непонятно (что?), что общего между пищей и книгами.

В функции контактных слов используются также указательные местоименные слова тот и его грамматические формы (та, то, те), такой, таков, так, там, туда, тогда, которые находятся в главной части СПП и сигнализируют об обязательности придаточной. Она содержит пояснение или новую информацию, которая оформляется с помощью относительных местоимений и местоименных наречий, т.е. союзных слов. Например: Сражение выиграет тот, кто твёрдо решил его выиграть (Л.Т.); Морская профессия ещё и сейчас совсем н е т а к безопасна, как принято думать (Пауст.).

Морфологическая природа и семантика контактных слов, их валентность, с одной стороны, и союзные средства - с другой, оформляют структуру нерасчлененных СПП и формируют грамматические отношения, которые учитываются при их классификации.

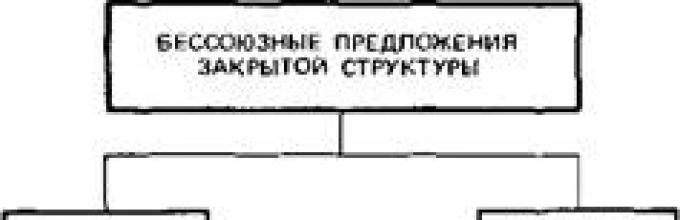

По структуре нерасчлененные СПП делятся на три типа: 1) местоименно-соотносительные; 2) субстантивно-атрибутивные (термины Н.С. Поспелова); 3) изъяснительные (термин В.А. Богородицкого и Н.С. Поспелова).

2.1. Местоименно-соотносительные СПП.

Исходя из названия этой разновидности СПП в качестве контактного слова в главной части выступают указательные местоименные слова, которые соотносятся с союзными словами в придаточной части, образуя вместе с ними цельные и устойчивые связочные структуры. то - что, тот - кто, такой - какой, тот - который, столько - сколько, настолько - насколько, там - где, так - как, тогда - когда и т. п., а также: так - что, такой - что, так - будто и др. Например: Что позабудет сделать человек, т о наверстает за него природа (Бродск.); Барина в Толстом было как раз столько, сколько нужно для холопов (М. Г.); Там, где в прошлом году была рожь, теперь лежал в рядах скошенный овёс (Ч.); Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою (Г.); Я только тот люблю цветок, который врос корнями в землю (Ее).

Местоименные контактные слова в главной части СПП выполняют функцию определенного члена предложения. Придаточная часть, которая поясняет указательное слово, как бы дублирует его синтаксическую функцию.

Формальная и семантическая связь между главной и придаточной частями в местоименно-соотносительных предложениях является наиболее тесной из всех видов связи в нерасчлененных сложноподчиненных предложениях; обе предикативные части семантически не автономны.

Общее грамматическое значение местоименно-соотносительных СПП - это отношения пояснения, которое определяется с помощью вопроса "а именно?".

Поясняя указательное слово как член предложения, придаточная часть как бы дублирует функцию этого члена. Поэтому определение "придаточная пояснительная" может детализироваться указанием функции поясняемого члена предложения (пояснительно-подлежащная, пояснительно-определительная, пояснительно-обстоятельственная и др.): Кто боится и избегает любви, тот не свободен (Ч.); Я сознался во всём, что вы хотели знать.

При местоименно-союзной связи пояснительное значение дополняется оттенком следствия и меры и степени. Например: Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова (Пауст.); Было так тихо, что слышно было редкое падение капель с нависших ветвей (Б.).

В школьной грамматике такая разновидность СПП как самостоятельный разряд не рассматривается.

2.2. Субстантивно-атрибутивные СПП.

Придаточная часть в таких СПП относится к одному слову в главной, и это слово - имя существительное, которое может выполнять любую синтаксическую функцию в главной части и занимать в ней любое место: Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранной (Гонч.); Чичиков:увидел даму, которую он совершенно было не приметил: (Г.); К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им (Ч.). Придаточная часть соединяется с контактным словом изменяемыми и неизменяемыми союзными словами. При этом изменяемые союзные слова согласуются с контактным существительным в числе и роде: Мелкое болотистое озеро, по берегу которого (нельзя по берегу которой или по берегу которых) мы пробирались, ещё белело меж деревьев (Б). Связь неизменяемых союзных слов с контактным существительным выражена слабо: Место, где можно было сойтись, это был лес, куда бабы ходили с мешками за травой для коров (Л. Т.).

В придаточной части изменяемые союзные слова выполняют функцию определенных членов предложения: по берегу которого (род. п.) - несогласованное определение; думал о которой (предл. п.) - дополнение; которые вели (им. п.) - подлежащее. Второстепенными членами обстоятельственного типа являются в придаточной части союзные слова - местоименные наречия: сойтись где, ходили куда, выполняющие функцию обстоятельства места.

Именно присловная связь контактного существительного и союзного слова оформляет атрибутивные отношения, на основании которых придаточная часть квалифицируется как определительная. Придаточные определительные соединяются с контактными словами - существительными - с помощью союзных слов который, какой, чей; когда, где, куда, откуда; что. Союзы в этом виде предложений не употребляются. Обычно придаточная часть следует непосредственно за контактным словом: Маленький дом, где я живу в Мещоре, заслуживает описания (Пауст.). Другое её расположение приводит к синтаксической ошибке.

Основное союзное слово в синонимичном ряду - который; оно имеет общеопределительное значение: Дом, в котором поселился таинственный незнакомец, стоял особняком (М.-С). Слово какой имеет выделительно-уподобительное значение, чей - притяжательное. Союзное слово когда соединяется с существительными временной семантики; где, куда, откуда - с существительными, обозначающими пространство или вместилище: Бывают дни, когда жизнь представляется нам особенно ясной и слаженной (Пауст.); На следующее утро сторож открыл комнату, где жил их отец (Гайд.); Вот случай, о котором в своё время говорила вся Москва (Тел.); Всё ритм и бег. Бесцельное стремленье. Но страшен миг, когда стремленья нет (В.); И Таня входит в д о м пустой, где жил недавно наш герой (П.); Особенная тишина, какой никогда не бывает в городе, не давала спать (Пауст.).

Особое место среди союзных слов занимает что. Во-первых, оно имеет в структуре СПП с придаточным определительным признаковое значение. Во-вторых, в данной функции что употребляется только в форме именительного падежа. В-третьих, определительные предложения с что отмечены как архаичные или имеющие народнопоэтический характер: Там печаль свою великую, что без края и конца, над тобой, над речкой, выплакать, может, выйдет мать бойца (Тв.). Для определения контекстуального значения союзного слова что его нужно заменить основного определительным словом который (ср.: печаль, которая без края и конца...).

Положение союзного слова который как основного, доминантного, подтверждается тем, что все другие союзные слова могут быть им заменены (ср.: дом, в котором; миг, в который; тишина, которой).

2.3. Изъяснительные предложения.

Структура изъяснительных СПП определяется необходимостью "распространения" контактных слов, среди которых не только глагольные формы (говорит, спрашивает, думает, слышит, уверяет, просит и др.), но и отглагольные существительные (мысль, слух, уверение, просьба, известие и др.), а также предикативы (известно, понятно, приятно; уверен, рад, удивлён и др.).

В составе сложноподчиненного предложения сочетаемость контактных слов "изъяснительной" семантики реализуется с помощью придаточной части: Легко вообразить (что?), какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень (П.); Вдруг распространился слух (о чем?), что барин возвращается (Т.).

Объектное значение придаточной части выражается изъяснительными союзами что, как, будто, чтобы, ли. Выбор союза определяется особенностями его семантики. Основной союз что имеет общеизъяснительное значение и стилистически нейтрален. Союзы что и будто по-разному оценивают объектные отношения (что указывает на их реальность, а будто - на сомнительность, недостоверность, предположительность): В военной среде шли слухи, что Корнилов попал в авантюрное окружение (Ш.) - ср.: слухи, будто...; Наполеону казалось только, что всё дело происходило по воле его (Л. Т.) - ср.: казалось, будто...; О нём ходят слухи, будто он занялся хлебной торговлей и разбогател сильно (Т.) - ср.: слухи, что...

Союзы что и как тоже различаются в употреблении. При глаголах и предикативах восприятия (слышать, видеть, вспоминать; слышно, видно и т. п.) что указывает на передачу воспринимаемого, а как - на его непосредственность, "живость": Было слышно, что вдали по улице быстро идут люди и тащат что-то тяжёлое (М. Г.); Григорий по вечерам слышал, как Астаховы играли песни (Ш.).

Союз чтобы указывает на ирреальность отношений; контактное слово имеет значение желания, требования, стремления и т. п.: Ты же, Епиходов, смотри, чтоб всё было в порядке (Ч.); Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо (М.).

Придаточная дополнительная часть соединяется с контактным словом с помощью и другого союзного средства - относительного местоимения или местоименного наречия (союзного слова): Никто не знал, чем окончится заседание конференции (А. Т.); Я вам хочу рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы (Ч.); Я спросила у кукушки, сколько лет я проживу (Ахм.); До сих пор никто не знает, зачем каждую осень летят пауки, покрывая землю своей тончайшей пряжей (Пауст.). Специальным средством акцентирования грамматических отношений и усиления связи придаточной части с главной является указательное слово то при контактном слове (думаю, что - думаю о том, что и т. п.): И разве диво т о, что с другом не мог расстаться я вполне? (Тв.) Этот элемент бывает факультативным, т. е. может быть устранен; но в определенных условиях он обязателен: например, при отрицании и противопоставлении (думал не о том, что..., а о том, что), при сочетании с частицами (чувствовал лишь то, что...). Наконец, коррелят то необходим как посредник, когда прямая связь невозможна: У нас женщины тем и сохраняют красоту, что никогда ничего не думают (Остр.). (Не смешивать с местоименно-соотносительными конструкциями: Кто боится и избегает любви, т о т не свободен (Ч.).)

3. СПП с расчлененной структурой.

В СПП этой группы придаточная часть относится ко всей главной. Отсюда второе наименование данного типа СПП - двучленные и придаточная часть характеризуется как приосновная.

В качестве средства связи используются только подчинительные союзы, выражающие одно значение. Употребление одного союза в разных значениях говорит об их омонимии, а не о многозначности. Например: омонимичны союзы как со значением сравнения и со значением времени; если - со значением условия и если - со значением сопоставления.

В предложениях этой группы подчинительный характер предикативных частей проявляется наиболее четко, что обусловлено прежде всего семантически, т.е. один семантический компонент предполагает наличие другого. Так, попарно связаны между собой причина и следствие, условие и результат, цель и усилие (намерение) и мн. др. Это соответствует в целом природе подчинения, которое выражается формулой "определяемое - определяющее". Указанные отношения проявляются также и в словосочетании, и в простом предложении.

Общее грамматическое значение расчлененных СПП - обстоятельственное. По русской грамматической традиции типы расчлененных СПП классифицируются по названию придаточных.

3.1. СПП с придаточными времени.

Придаточные времени соединяются с главной частью СПП с помощью подчинительных союзов, которые выражают временные отношения двух событий или ситуаций. Сами по себе придаточные не имеют специальной временной, или темпоральной, семантики. Ср.: Когда мы вернулись с прогулки, наступил вечер. - Мы вернулись в прогулки, когда наступил вечер. В современном русском языке для выражения различных оттенков темпоральности функционирует целая система временных союзов, которые выражают значение одновременности (в то время когда, в то время как, пока и др.), предшествования (прежде чем, перед тем как, пока не и др.), последования (после того как): Борис заметил взволнованное лицо Аракчеева, в то время как государь пошёл с Балашевым (Л. Т.); Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! (Ч.); Пока доехали до Казённого леса, иссяк разговор (Ш.); Перед тем как поступать в военное училище, Аркаша тяжело заболел (Купр.); Пока ещё не стемнело, нужно по катку пройтись (Ч.); Только что Балашев начал говорить, как удивление выразилось на лице государя (Л. Т.); Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому (Г.); Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу (Г.).

В качестве лексических средств выражения временных отношений могут использоваться наречия уже, ещё: Пока старик растоплял печь, уже рассветало (М.-С); Когда мальчик принёс Ване завтрак, он застал его ещё плачущим (Пауст.), а также специальные глаголы с временной семантикой в составе главной части (не успел... как; стоит/стоило... как): Стоило мне закинуть удочки, как тотчас из балки появлялись босые мальчишки (Пауст.).

Временные отношения могут быть осложнены условными и причинными: Когда сильная буря качает деревья, то как они страшны/ (Ч.); Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озёрах (Пауст.); Пока есть жизнь, есть и счастье (Л. Т.). В этом случае говорят о синкретизме.

Расположение главной части и временной придаточной относительно друг друга является свободным, т.е. придаточная часть может занимать препозицию, постпозицию и даже интерпозицию: Когда служба кончилась, было без четверти двенадцать (Ч.); Было уже около одиннадцати часов, когда князь позвонил в квартиру генерала (Д.); Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала (Ч.). Однако в некоторых СПП положение придаточной части устойчивое: И вот уже прошло полгода, как Саша живёт у неё во флигеле (Ч.).

Постпозиция придаточной является условием для возможного расчленения составных союзов; ср.: По мере того как наступала темнота, комната моя становилась как будто просторнее. (Д.) - Огни кораблей разгорались всё ярче по мере того, как незаметно темнели берега (Пауст.).

Группа временных союзов является самой многочисленной среди подчинительных и продолжает пополняться. Это вызвано необходимостью обозначать не только общее значение одновременности/разновременности, но и детали их (частичное совпадение, непосредственное предшествование, быстрое следование и пр.). Для этого используются старые союзы {пока, прежде чем, чуть, едва, только, перед тем как, после того как и др.) и создаются новые. Это, главным образом, составные на основе метаслов время, пора, указательных местоимений и старых союзов когда, как, пока. Важную роль играют предлоги (до, в, перед, после, во время и др.), которые и выполняют функцию детализации. Составные образования до тех пор пока, в то время когда (как), с тех пор как, до того времени как и т. п. еще не утратили подвижности и вариативности, но значение их детальное, точное, и это обусловливает их употребительность в различных стилях речи, но преимущественно в книжных.

Детализации временных отношений способствует употребление (при союзах) частиц только, лишь, точно, как раз, даже и др., а также наречий почти, сразу, непосредственно и др.: Самгин подвинулся к решётке сада, как раз в тот момент, когда солнце... осветило на паперти собора фиолетовую фигуру протоиерея Словороссова (М. Г.).

3.2. Придаточные сопоставительные.

Придаточные сопоставительные присоединяются к главной части СПП с помощью союзов в то время как, между тем как, если... то, тогда как: Если раньше мне били в морду, то теперь вся в крови душа (Ес); На фронтоне всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождём пересыпались с крыши на крышу (Б.); Слово "страсть" заключает в себе понятие более чувственное, тогда как слово "пафос" заключает в себе понятие более нравственное (Бел.).

Части такого СПП семантически равноправны, придаточное отличается лишь союзом; грамматические отношения близки к сочинительным, выражаемым с помощью союзов а, же. Сопоставляются предметы по их признакам (страсть - чувственное, пафос - нравственное; голуби сидели, воробьи пересыпались), сопоставление опирается на антонимические отношения (раньше - теперь).

Союз если... то нужно рассматривать как омоним условного если (то), причем в сопоставительном союзе то является обязательным элементом, а в условном - факультативным соотносительным словом.

3.3. Придаточные условные.

К главной части сложноподчиненного предложения придаточные условные присоединяются посредством союзов если (то), а также стилистически окрашенных ежели, коли, раз; в условном значении может употребляться также союз когда. В главной части возможны соотносительные слова в случае, при условии, которые проявляют тенденцию слиться с если в составной союз. В придаточной части оформляется значение условия, в главной - обусловленного результата: Если же пьеса плоха, т о никакая игра не сделает её хорошею (Ч.); Плох базар, коли хлеба купить не на что (посл.); Когда два человека ссорятся - всегда оба виноваты (Л. Т.).

Соотносительное слово то в составе главной части является факультативным. Оно не влияет на выражение условного значения, но важно для закрепления порядка расположения предикативных частей - препозиции придаточной условной; без то порядок свободный.

При употреблении наряду с если союза когда в условном значении, кроме то, может быть использован коррелят тогда или так: Когда деньги говорят, (тогда) правда молчит (Поел.); Если все носят такое платье, (так) я хоть умри, а надевай (Остр.). Коррелят подчеркивает, акцентирует результат; с этой же целью в главной части могут быть употреблены наречия обязательно, непременно, всегда и др.

В СПП с придаточным условным могут быть выражены два вида условного значения - реальное и ирреальное. Различие заключается в том, что в первом случае в обеих частях сложноподчиненного предложения употребляются формы изъявительного наклонения глагола или связки, а во втором - сослагательного наклонения: Уж коли задался человек идеей, т о ничего не поделаешь (Ч.); Если бы ты музыкой была, я тебя бы слушал неотрывно (Ахм.).

Для выражения условных отношений используются также вспомогательные показатели: это разговорный союз раз, употребляемый ограниченно, и частицы только (бы), лишь бы в функции условного союза, причем их семантика вносит оттенок "малого" условия: Конечно, и он желал победы в Петропавловске, раз туда отправлены войска (Н. 3.); Это была весёлая и неунывающая компания, охотно берущаяся за всякую работу, лишь бы в ней были признаки риска и новизны (Пауст.).

3.4. Придаточные причинные.

С главной частью СПП придаточные причинные соединяются с помощью составных союзов потому (оттого) что, так как (то), а также ибо. Придаточная часть выражает значение причины, основания, мотива, а главная - следствия: В городе Павел не видел звёзд, потому что мешали фонари (А. С); Феня была счастлива оттого, что доставила мне хоть немного успокоения (Пауст.); А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже (Гайд.); Сам он не увеличил отцовского состояния, ибо был, как говорится, жуир, эпикуреец на русский лад (Т.).

Составной союз потому что может разделяться, причем потому располагается в главной части и совмещает союзную функцию (выражение причинно-следственных отношений) с указательной. При разделении союза значение причины выделяется, акцентируется,: Мы не любили пафоса, очевидно потому, что не умели его выражать (Пауст.). Составной союз потому что - стилистически нейтральный. Он имеет книжные стилистические синонимы ввиду того (что), вследствие того (что), в силу того (что), благодаря тому (что). Например: Вследствие того, что лето очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево.

Для выражения причины может также использоваться разговорный союз раз (то, значит): Раз дождя нет, значит можно идти дальше (Арс.).

Если требуется придать значению причины добавочные оттенки, используются специальные (и ограниченные в употреблении) союзы (тем более что - "дополнительный аргумент"; благо - "особо благоприятный повод"): Я решил зайти на могилу Борисова-Мусатова сейчас, благо она была недалеко от пристани (Пауст.).

3.5. Придаточные следственные.

Придаточные следственные оформляют значение следствия, результата, вывода, в то время как в главной части выражена причина, основание. Придаточная часть присоединяется ко всей главной части союзом так что и всегда располагается в постпозиции: Павлин уронил хлеб в воду, так что нам предстояло лечь с голодным желудком (М.-С); Ветер изо всех сил рвёт, треплет и обвивает на ногах юбку, так что трудно идти (А. С). Союз так что уникальный: он один оформляет придаточные следственные и имеет единственное значение следствия.

Не нужно смешивать сложноподчиненные предложения с придаточными следственными и предложения с придаточными присоединительными (А. Н. Гвоздев), где значение следствия выражается предложно-падежными формами союзного слова что и оформляется внутри придаточной части (в силу чего, вследствие чего): Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, и по фронту и верховой езде (Л. Т.).

Похожи на придаточные следственные также и присоединительные предложения с наречиями потому, поэтому, когда сложное предложение имеет форму сочинительную или бессоюзную: Был промежуток между скачками, и поэтому ничто не мешало разговору (Л. Т.). Ср.: Был промежуток между скачками, вследствие чего ничто не мешало разговору - придаточное присоединительное; Был промежуток между скачками, так что ничто не мешало разговору - придаточное следственное.

Нет оснований подводить под общее наименование "придаточные следственные" и те предложения местоименно-союзной структуры (нерасчлененные!), в которых значение следствия является неосновным, накладывается на отношения пояснения и значение степени (см.: Грамматика русского языка. М., 1954. Т. 2. Ч. 2): Окрик показался Аксинье настолько громким, что она ничком упала на землю (III.); Горького надо уметь произносить так, чтобы фраза звучала и жила (Ст.).

3.6. Придаточные целевые.

Придаточные целевые обозначают цель, мотив, объясняющий содержание главной части сложноподчиненного предложения. Они присоединяются посредством союзов чтобы, дабы (устар.), а также составных с тем чтобы, для того чтобы, с той целью чтобы (первая часть составного союза может располагаться в главной части и выделять целевое значение): Чтобы Дуняшка не видела её слёз, Ильинична отвернулась к стене и закрыла лицо платком (Ш.); Андрий должен был часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутнице (Г.); По окончании трудов Пётр вынул карманную книжку, дабы справиться, всё ли им предполагаемое на сей день исполнено (П.).

При выражении целевых отношений в семантике главной части акцентируется усилие, намеренность, воля, если даже само по себе это предложение называет "обычное" действие или состояние: Чтобы волосы не падали на лицо, Никита повязал их веткой берёзы (М. Г.); Стеклянная дверь на балкон была закрыта, чтобы из сада не несло жаром (А. Т.). Ведущая роль в выражении этой семантики принадлежит целевому союзу чтобы.

В составе союза бы проявляет себя как показатель модального ирреального значения (ср. участие бы в форме сослагательного наклонения). Поэтому придаточные цели имеют ирреально-модальное значение. Обозначаемые в них события (положения) оформляются как желаемые. Это делается с помощью инфинитива с бы (в союзе чтобы) или формы сослагательного наклонения (бы в составе союза: не падали бы, не несло бы).

3.7. Придаточные уступительные.

Уступительные отношения имеют сложный характер. Для их объяснения говорят, что придаточная часть сложноподчиненного предложение обозначает обратное условие или что в главной части выражено противоположное следствие. Действительно, в придаточной части называется ситуация, событие, вопреки которым осуществляется другое событие, т. е. они противоположны. Ср.: Тихон Петрович сидел на палубе, хотя на воде было холодно. (Пауст.) - На воде было холодно, но Тихон Петрович сидел на палубе - в сложносочиненном противительном предложении выражена только противоположность, несовместимость, а в сложноподчиненном уступительном эта семантика осложнена значением преодоления ("препятствие - преодоление").

Придаточные уступительные соединяются со всей главной частью с помощью союзов хотя, несмотря на то что, даром что, а также местоименно-союзных сочетаний сколько ни, как ни: Я первый раз попал в этот городок, хотя услышал о нём впервые двадцать лет назад (Сол.); Нет, на всех тебя не хватит, хоть какой ты генерал (Тв.); Несмотря на то что ветер, хотя ещё лёгкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны (М. Г.); И как бы вы ни торопились поскорей дойти до воды, всё равно на спуске вы несколько раз остановитесь (Пауст.).

Наличие семантики противопоставления может иметь специальный показатель - противительный союз но, однако или а: Хоть он глядел нельзя прилежней, но и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести (П.); Как ни хорошо в июне, а осень придёт (Пришв.); однако эта особенность структуры возможна только в случае препозиции придаточной части.

Порядок расположения частей сложноподчиненного предложения при выражении уступительных отношений свободный (придаточная часть в препозиции, в постпозиции и даже в интерпозиции): Хотя днём никто не ложился, но все чувствуют себя бодро (Купр.); Как война на жизнь ни шла, сколько ни пахала, но любовь пережила срок её немалый (Тв.); Лунное сияние лежало все ещё на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу (Г.); Михалевич уехал на другой день, как ни удерживал его Лаврецкий (Т.); Спустилась ночь. Огней хутора, сколько ни приглядывались, не было видно (III.).

Следует иметь в виду, что не всякое местоименно-союзное сочетание с ни имеет уступительное значение. Так, куда ни, где ни, когда ни выражают не уступительные отношения, а обобщительно-отождествительные с оттенком следствия: Куда бы ни направился движущийся корабль, впереди его всегда будет видна струя рассекаемых им волн (Л. Т.).

С другой стороны, уступительное значение может выражаться не только указанными выше специальными союзными средствами, но и нетипичными, переосмысленными, например, сочетанием союза если с частицей даже, а также частицей пусть (пускай) в функции уступительного союза: Бремя любви тяжело, если даже несут его двое (Марш.); Пускай ты умер, но в сердце смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером (М. Г.).

3. 8. Придаточные сравнительные.

Сущность сравнительных отношений в сложноподчиненном предложении - это выражение сходства двух событий (ситуаций) - реального и предполагаемого: Подобно тому как нетерпеливый юноша ждёт часа свидания, я ожидал часа ночи (Булг.); Даже странно, совсем не поднимается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нём (Г.); Тумбочка разлетелась на куски, как если бы была стеклянная (Сол.); Наступило прохладное лето, словно новая жизнь началась (Ахм.).

Придаточные сравнительные соединяются со всей главной частью посредством союзов как, будто, точно, словно и др. Они не только выражают сравнение, но и имеют модальный оттенок ирреальности, который особенно силен в союзе будто, а также в специальном - как если бы. Союзы могут соединяться в один (как будто), могут иметь коррелят (соотносительное слово) так в главной части; наконец, есть составные союзы подобно тому как, вроде того как, наподобие того как, которые могут расчленяться: Ветер скупо кропил дождевыми каплями, будто милостыню сыпал на чёрные ладони земли (Ш.); Фиалка в лесной тени запоздала, как будто дожидалась увидать младшую свою сестру землянику (Пришв.); Острова Капри совсем не было видно, точно его никогда и не существовало на свете (Б.); Как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова (Ес).

Сравнительные отношения оформлены как однонаправленные, необратимые: содержание главной части сравнивается с содержанием придаточной, но не наоборот.

1. Общая характеристика нерасчлененных (одночленных, присловных) СПП.

2. СПП с присловной связью: изъяснительные, присубстантивно-определительные, компаративные.

3. СПП с приместоименной придаточной части: а) местоименно-соотносительные СПП; б) местоименно-союзные.

Литература

1. Валгина Н.С Синтаксис современного русского языка: [Учеб. для вузов по спец. «Журналистика»] / Н.С. Валгина. – М.: Высшая школа, 1991. – 431 с.

2. Белошапкова, В. А. Современный русский язык: Синтаксис / В. А. Белошапкова, В.Н.Белоусов, Е.А. Брызгунова. – М.: Азбуковник, 2002. ‑ 295 с.

3. Поспелов Н.С. Сложноподчиненное предложение и его структурные типа / Н.С. Поспелов // Вопросы языкознания. – 1959. ‑ №2. – С. 19-27

В основе построения СПП нерасчлененной структуры лежит принцип присловности: придаточная часть здесь не просто присоединяется к главной части с помощью того или иного союзного средства, но распространяет или замещает в ее составе какое-либо слово (словоформу) или сочетание слов. Иначе говоря, в СПП нерасчлененной структуры придаточная часть прикрепляется к главной части не непосредственно, а через соотношение с каким-либо отдельным ее словом или путем включения в синтаксическую позицию, предназначенную в первую очередь для слова.

В качестве опорного слова выступают глагол, прилагательное, наречие, существительное, компаратив . В организации связи между главной и придаточной частью СПП нередко выступают указательные местоименные слова типа тот, такой: [Я знал о том Х о чём? ],(что меня ждут ).

Вступая в контакт с тем или иным словом в главной части и(или) замещая в ней одну из позиций имени, придаточная часть ведет себя в некотором отношении аналогично зависимому компоненту словосочетания или словоформе в составе предложения. Так, например, существительное дом может присоединять к себе: 1) согласуемое прилагательное: угловой дом; 2) причастный оборот: дом, стоящий на углу; 3) придаточное предложение с согласуемым относительным словом: дом, который стоит на углу. Все три способа распространения слова дом аналогичны по функции: все они определяют данное существительное путём указания на какой-либо его признак.

СПП нерасчлененной структуры образуются посредством двух видов присловной подчинительной связи – союзной и местоименной . Союзную связь осуществляют асемантические союзы что, как, чтобы, чтобы не, как бы не и союзные частицы. [Ей снится Х что?], (будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена )(П.) – средством связи частей СПП выступает союзная частица будто. Союзные частицы – частицы ли, даже, только, лишь, так, ровно, точно, будто, словно, как будто, пусть, пускай, разве , хоть и др. выполняющие, помимо модальных функций, функцию связующих слов в сложных предложениях: [Скажи Х что? ], (есть ли у тебя друг ) – в этом СПП нерасчлененной структуры с придаточным изъяснительным средством связи главной и придаточной части является союзная частица ли.

Местоименные (союзные) слова – это 1) местоимения-существительные кто, что ; 2) местоимения-прилагательные какой, который, какой, каков, чей; 3) местоимение-числительное сколько ; 4) местоименные наречия где, куда, откуда, когда, как, насколько, почему, отчего, зачем. В отличие от союзов, они являются членами предложения: [Cкажи Х что? ], (кто твой друг ).Союзная функция местоименного слова базируется на его анафорическом (отсылочно-заместительном) употреблении. Оно либо отсылает к чему-то, уже упоминавшемуся в главной части (Ей подарили цветы Х , которые она любит) , либо служит основой для описательного обозначения лица или предмета в главной части: (Кто боится ), [пусть с нами не ходит кто? ].

По характеру опорных слов и связи СПП нерасчлененной структуры делятся на два типа: присловные и местоименно-соотносительные .

В первом случае придаточные определительные, изъяснительные, компаративные относятся к слову в главной части: [Не понять Х чего? не ждавшим, им ], (как среди огня ожиданием своим ты спасла меня ) (К. Симонов). В местоименно-соотносительных СПП придаточная часть относится к местоименному слову в главной части, присоединяется асемантическими союзами и союзными словами. В отличие от присловной, здесь связь коррелятивная, т. е. образуются коррелятивные пары тот…кто, такой…какой, так…как, там…где, туда…куда и др. с общим значением отождествления: (Кто жил и мыслил ), [тот не может в душе не презирать людей …] (А. Пушкин).

ПРИСЛОВНЫЕ ПРИДАТОЧНЫЕ ЧАСТИ.

СПП С ПРИДАТОЧНЫМИ ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫМИ

Между двумя частями СПП устанавливаются изъяснительные отношения, если слово, находящееся в главной части , обозначает речевую, мыслительную, познавательную, волевую, оценочную деятельность человека: знаю, чувствую, понимаю, думаю, показалось, почудилось, верится и пр. Обычно это глагол , но могут быть и другие части речи с тем же значением : верить, верно, … что ; грустить, грустно, … что ; удивляться, удивлен, удивительно, … что ; убеждаться, убежден, … что; рассказывать,… как; тревожиться, встревожен, встревоженный, тревожно, … как бы не ; желать, желательно, … чтобы и т. п.: [Мне показалось Х что? ], (что в тоне его чувствуется какая-то неловкость ). Нередки слова категории состояния хорошо, плохо, глупо, приятно, важно, правильно, справедливо : [Хорошо что? ], (что обстрелы прекратились ).

По семантике опорных слов, таким образом, все изъяснительные СПП можно условно разделить на три группы:

1. СПП со значением реального объекта речи, восприятия, мыслительной деятельности, чувства, бытия, оценки (говорить, сказать, сообщать, видеть, слышать, слышно, казаться, бывать, случаться, плохо, виноват, молодец : [И было слышно Х что? до рассвета ], (как ликовал француз )(Лерм.).

2. СПП со значением ирреальности объекта, желания, волеизъявления, желательности, необходимости, нежелательности, недостоверности (надо , нужно, хотеть, велеть, приказать, требовать, следить, бояться, опасаться, мечтать, стараться, добиваться и пр.). Средствами связи здесь обычно выступают союзы чтобы, чтобы не, как бы не : [Делал он это тайно, боясь Х чего? ], (чтобы не заметили другие ).

3. СПП с вопросительной придаточной частью, указывающей на объект, который неизвестен или о котором отсутствует достоверная информация. Средством связи нередко выступают союзная частица ли и все вопросительные местоимения (кто, что, чей, который, каков, сколько ), местоименные наречия куда, откуда, где и пр.: [Но мне было неясно Х что? ], (удалось ли им добраться до дома ).[Хотелось бы знать Хчто? ], (где находится Артемовск ).

Придаточная часть в таких конструкциях напоминает второстепенный член предложения дополнение , отвечая на вопросы косвенных падежей кто? что? кого? чего? кому? чему? о ком? о чём? кем? чем?

Особенности структуры изъяснительных предложений проявляются в косвенной речи – одной из форм передачи чужой речи (не принадлежащей говорящему, а лишь пересказанной им с возможным указанием на цель, источник и ситуацию, в которой она реализовалась). Ср.: Она утверждает: «Я слышала этот шум» (прямая речь). – Она утверждает, что (будто, будто бы) слышала этот шум (косвенная речь).

Главная часть СПП в стилистически нейтральных высказываниях находится в препозиции (в начале предложения). Для разговорной же речи характерна инверсия, т. е. постпозиция главной части: (Что Ноздрев лгун отчаянный ), [это было известно Х что? всем ]. (Г.)

СПП С ПРИДАТОЧНЫМИ ПРИСУБСТАНТИВНО-ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ (АТРИБУТИВНЫМИ)

Присубстантивно-определительные (атрибутивные) придаточные предложения выражают признак предмета , названного в главном предложении, относятся к слову, выраженному именем существительным , и присоединяются к нему с помощью только союзных слов который, какой, чей, что, куда, где, когда и др. Например: [Дорога Х какая? , (котора я уходила вдаль ), была очень красива ]. Эти союзные слова являются членами предложения.

Присубстантивно-определительные придаточные всегда стоят после имени существительного , к которому они относятся.

Союзные слова в сложноподчинённых предложениях с придаточными определительными можно разделить на основные (который, какой, чей ) и неосновные (что, где, куда, откуда, когда ).

Неосновные всегда могут быть заменены основным союзным словом который , и возможность такой замены является ярким признаком определительных придаточных.

Например: Деревня , где (в которой) скучал Евгений, была прелестный уголок... (А. Пушкин).

Мне припомнилась нынче собака , что (которая)была моей юности друг (С. Есенин).

Ночной порой в пустыне городской есть час один, проникнутый тоскою, когда (в который)на целый город ночь сошла... (Ф. Тютчев)

Союзное слово который может находиться не только в начале, но и в середине придаточной части.

Например: Мы подошли к реке, правый берег которой зарос густым колючим кустарником .

Придаточная часть обычно располагается непосредственно за существительным, которое оно определяет, но может быть отделено от него одним-двумя членами главной части.

Например: Это просто были крестьянские ребятишки из соседней деревни , которые стерегли табун . (И. Тургенев.)

Определяемое слово в главной части может иметь при себе указательные слова тот, такой и пр.: В той комнате , где я живу, почти не бывает солнца . Однако такое указательное слово может быть опущено и поэтому в структуре предложения не является обязательным; придаточное относится к существительному даже при наличии в нем указательного слова.

КОМПАРАТИВНЫЕ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Это СПП, в главной части которых присутствует форма сравнительной степени (компаратив), выполняющая роль опорного компонента по отношению к придаточной части. В школе они называются сравнительными придаточными. В то же время семантика их намного сложнее. Они могут выражать как сравнительные отношения (Учиться легче, чем работать ), так и сопоставительные (Чем чужую кухарку нанимать, пусть лучше своя будет ). Во втором случае сопоставляются два действия и состояния с точки зрения предпочтительности одного другому: Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться? (Крылов). Вот сочини-ка стихи на бракосочетание, чем даром-то по комнате бегать (Дост.)

Различаются два типа компаративных СПП: с одним компаративом и с двумя компаративами.

В первом случае придаточное предложение, присоединяемое союзом чем (нежели) , относится к прилагательному или наречию сравнительной степени в главной части: [Петя учился лучше ], (чем Коля ). [Волосы его были гораздо светлее, (чем Даша представляла ), ‑ как рожь ](А. Толстой). Аналогично ведут себя прилагательные и наречия иной, другой, обратный, иначе, по-иному, по-другому : [На самого Рогожина гостиная Настасьи Филипповны произвела обратное впечатление ], (чем на его спутников ) (Дост.).

Во втором случае средством связи является двойной союз чем…тем : Чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь (Чех.).

СПП С ПРИМЕСТОИМЕННОЙ ПРИДАТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ.

1. МЕСТОИМЕННО-СООТНОСИТЕЛЬНЫЕ СПП

В сложноподчиненных предложениях местоименно-соотносительного типа связь между предикативными частями осуществляется с помощью соотношения близких по своим значениям местоимений (соотносительных в главной и относительных в придаточной частях): тот - кто, то - что; такой - какой, таков - каков; так - как, столько - сколько, настолько - насколько . Придаточная часть с относительным местоимением прикрепляется непосредственно к соотносительному местоимению в главной и наполняет его своим содержанием. Поскольку соотносительные слова в данном типе сложноподчиненных предложений сохраняют категориальные значения различных частей речи и соответствующие формы, постольку, наполняя эти местоимения своим содержанием, придаточные части как бы выступают в роли существительных, прилагательных, качественных и количественных наречий, то есть как бы субстантивируются, адъективируются, адвербиализуются. В местоименно-соотносительных предложениях в качестве соотносительных широко употребляются не только указательные, но и определительные, неопределенные и отрицательные местоимения.

1. Сложные предложения с придаточными частями, представленными как существительные , строятся по моделям: а) субстантивированное местоимение тот (или всякий, каждый, всё, никто, кто-то и др.) в главной части + кто в придаточной (для выражения значения лица) и б) субстантивированное местоимение то (или все, ничто, нечто, что-то и др.) в главной части + что в придаточной (для выражения неличного значения). Например:

а) Опрокинули тех, кто уже добрался до берега, кинулись в воду, дрались на середине реки (А. Н. Толстой); Каждый, кто переправляется через Музгу, обязательно посидит у шалаша дяди Васи (Паустовский); б) Но я делал то, что считал необходимым... (Горький).

2. Сложные предложения с придаточными частями, представленными как прилагательные, строятся по следующей модели: такой (или таков ) в главной части + какой (или каков ) в придаточной, причем такой не является согласованным определением при существительном, а играет роль именной части сказуемого или стоит при сочетании переходного глагола с существительным в винительном падеже, имея форму творительного падежа. Признак, выражаемый в придаточной части, мыслится как качественный, часто с оттенком степени: Каким ты был, таким остался (Исаковский).

3. СПП с придаточными частями со значением меры и степени, с качественно-характеризующим значением (образа действия), с квалифицирующим значением. В роли опорного слова в главной части здесь выступают наречия.

а) [Столько + род.п. существительного в главной части], (сколько …): Тут ты увидишь столько золота, сколько ни тебе, ни Коржу не снилось (Гоголь);

б) [Настолько (так ) +слово качественной семантики в главной части], (настолько (как) в придаточной): Она знала жизнь настолько плохо, насколько это возможно в двадцать лет (Куприн).

в) [Так +плюс глагол в главной части], (как в придаточной части): наступление шло так , как было предусмотрено в штабе (Симонов).

В СПП местоименно-соотносительного типа наличие соотносительных слов в главной части является конструктивно-необходимым. Однако в ряде случаев, если формы соотносительного и относительного местоимений совпадают и наблюдается синтаксический параллелизм частей, возможен пропуск первого из них: (Кто ясно мыслит ) – [ясно излагает ](Горький).

Методическое примечание. В школьном курсе синтаксиса местоименно-соотносительные конструкции как отдельный тип не рассматриваются, а их модели отнесены к тем типам, с которыми они сходны по своим значениям.

1. СПП с конструкциями ТОТ-КТО относятся к СПП с придаточными изъяснительными.

2. СПП с конструкциями ТАКОЙ-КАКОЙ относятся к СПП с придаточными определительными .

3. СПП с конструкциями [столько, настолько, так + слово качественной семантики в главной части], (сколько, насколько, как ) в придаточной) характеризуются как придаточные меры и степени (придаточная часть называет меру количества и степень качества того, о чем говорится в главной части).

4. СПП с конструкциями ТАМ-ГДЕ, ТУДА-КУДА, ОТТУДА-ОТКУДА выражают пространственные отношения, отвечают на вопросы где? куда? откуда? и относятся к придаточным мест а: (Куда вода течет ), [туда и щепу несёт ]: схема предложения [там где именно? ], (где…). [Там , (где ветры слизали снег ), земля по ночам гулко лопается ] (Шолохов): схема предложения [там где именно? , (где…), …]. Он выехал оттуда откуда? , откуда съезжались во двор лошади (А. Толстой).

2. МЕСТОИМЕННО-СОЮЗНЫЕ СПП

В отличие от местоименно-соотносительных СПП в местоименно-союзных СПП связь главной и придаточной частей осуществляется не соотношением указательного и союзного слов, а соотношением указательного слова (местоимения или местоименного наречия) + существительное, прилагательное, наречие или глагол в главной части и союза (что, чтобы, будто, словно, точно ) в придаточной : Маша так дружелюбно и крепко стиснула его руку, что сердце у него забилось от радости (Тургенев).

Придаточная часть в этом случае может иметь разные значения.

1. Это может быть значение меры и степени (количественное значение): [Она была настолько д о какой степени? красива ], (что никто не пытался за ней ухаживать )(Гранин). И она уходит так д о какой степени? быстро , что я не успеваю сказать ей прощай (Чехов). Сейчас не такой в какой мере? мороз , чтобы шубу надевать. До того д о какой степени? мне стало вдруг стыдно , что буквально слезы потекли по щекам моим (Куприн). От лошадей шел такой пар , будто они промчались не одну станцию. Придаточные имеют количественное значение, указывают на степень проявления признака, наполняя своим содержанием соотносительные (указательные) слова так, настолько, до того , такой.

2. Придаточное образа действия отвечает на вопрос как? каким образом? и содержит указание на способ совершения действия, о котором говорится в главной части. Оно прикрепляется к главной части с помощью союза как, как будто, словно, точно, чтобы. Нередко имеет дополнительные оттенки значения сравнения, следствия: [Надо жить и поступать так как? каким образом? ],(как будто на тебя смотрит следующее поколение )(Светлов).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ И ЗАДАНИЯ

1. Чем СПП нерасчлененной структуры отличаются от СПП расчлененной структуры?

2. На какие два типа по характеру опорных слов они подразделяются?

3. Чем союзное слово отличается от союза? Назовите все союзные слова.

4. На какие вопросы отвечает придаточная часть в изъяснительных СПП?

5. Какова семантика опорного слова-сказуемого в изъяснительных СПП? Какой частью речи обычно является это слово? Где находится главная часть: в препозиции или постпозиции?

6. К какой части речи в главной части относится придаточное определительное? Что выступает средством связи: союз или союзное слово? Какова позиция придаточного по отношению к опорному слову?

7. В чем особенность компаративных предложений? Назовите два их вида.

8. Что представляют собой местоименно-соотносительные СПП? Чем они отличаются от местоименно-союзных СПП?

Задание 1 . Определить тип придаточного предложения нерасчлененной структуры: изъяснительное, определительное, компаративное.

1. Казалось, что город устал от зимы (Гран.)

2. Любовь к людям, ‑ это ведь и есть те крылья, на которых человек поднимается выше и выше (М. Горький)

3. В звоне каждого дня как я счастлив, что нет мне покоя! (Ванш.)

5. В лугах росистых, в лугах зеленых течёт речонка, что мне мила (Фат).

6. Что посеешь, то и пожнёшь.

7. Трудно высказать и не высказать всё, что на сердце у меня (Матусовский).

8. А друзей у нас настолько много, что резервы дружбы велики, что в Москву ведущая дорога обнимает все материки (С. См.)

9. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки (Паустовский).

Задание 2. Определите, союзом или союзным словом связано придаточное предложение. Определите тип придаточного.

1. У нас и степи ожили, что век считались мертвыми (Фат.).

2. Посмотри, какая мгла в глубине долин легла! (Я. Полонский)

3. Есть чувства в человеческой душе, которыми она гордиться вправе (В. Инбер)

4. Хорошо, что не всё еще спето (С. См.)

5. Смотри, как роща зеленеет.

7. Каков товар, такова и цена.

8. Золотистые зрачки ее потемнели, она нахмурилась, сдвигая брови, и вытирала губы салфеткой так крепко, чтобы все поняли: губы у нее не накрашены (Горький).

Задание 3. Синтаксический разбор предложения.

Образец. Нет ничего милей земли, которая тебя взрастила

1. По цели высказывания – повествовательное.

2. По эмоциональной окраске – невосклицательное.

3. Сложное, т.к. состоит из 2 ПЕ: 1 ПЕ (главная часть): [Нет ничего милей земли ]. 2 ПЕ (придаточная часть) – (которая тебя взрастила ). СПП нерасчлененной структуры с присубстантивно-определительным придаточным: придаточная часть относится к существительному земли в главной части. Средство связи – союзное слово которая.

Схема: [земли X какой? ], (которая … ).

4. Анализ каждой ПЕ.

Для меня легче сидеть на бочке с порохом, чем говорить с женщиной (Чехов)

Эти предложения характеризуются:

1) Придаточная часть относится к одному слову главной части, которое называется опорным. Опорное слово своими лексико-грамматическими формами предопределяет грамматическую форму и значение придаточной части, которая входит в структурную схему главной части и является структурно и семантически необходимым для полноты структуры и семантики всего СПП.

2) Придаточная часть присоединяется синтаксическими союзами и союзными словами.

3) В главной части может быть соотносительное слово, конструктивно обязательное или факультативное.

4) Положение придаточной части по отношению к главной фиксировано: постпозиция по отношению к опорному слову. По отношению к главной части – постпозиция или интерпозиция. Как правило это негибкие конструкции.

При внутреннем делении СПП НС учитываются лексико-грамматические свойства опорного слова. Делятся на присловные и местоименно-соотносительные.

В местоименно-соотносительных предложениях придаточная часть относится к местоимению в главной части, которое является конструктивно-необходимым. Придаточная часть построена по принципу его замещения.

В присловных предложениях придаточная часть распространяет опорное слово как часть речи или как носителя определенной семантики. Среди них выделяют:

1. СПП, в которых придаточная часть распространяет главную как часть речи (грамматическая категория): 1) присубстантивные (при сущ.); 2) прикомпоративные (при сравнительной степени прилаг. или нар.)

2. СПП, в которых придаточная часть распространяет опорное слово, как носителя лексического значения – изъяснительные придаточные.

Местоименно-соотносительные спп.

Характерно наличие в главной части соотносительных местоимений, к которым относятся придаточная часть. Соотносительное слово в главной части конструктивно необходимо, т.е. его наличие определяет тип всей конструкции. К Т-словам относятся: слова «так, там, туда, оттуда, таков, столько, настолько, до того, до такой степени», указательное слово «тот» (необходимо если в главной части является сказуемым или подлежащим). Чаще всего это указательные местоимения, наречия, неопределенные о определительные местоимения. Выделяют отождествительные и фразеологические придаточные.

1. В отождествительных средства связи – союзные слова. В них наблюдается соответствие между соотносительным словом и союзным словом. Они отождествляются по значению. Выделяют 3 подгруппы:

1) с предметным значением – в главной части употребляются указательное слово «тот», определительные местоимения (каждый, все), неопределенные местоимения. Придаточная часть присоединяется союзными словами «кто, что, чей». Соотносительное слово и союзное слово указывают на один и тот же предмет.

2) с определительным значением - В главной части употребляется соотносительные слова «так, такой, столько, настолько, постольку». Придаточная часть присоединяется союзным словом «какой, каков, сколько, насколько, поскольку».

3) с обстоятельственно-пространственным – в главной части употребляются местоименные наречия «там, туда, оттуда» Придаточная часть присоединяется союзным словом «где, куда, откуда» Все отождествительные предложения являются гибкими структурами: главную и придаточную часть можно поменять местами.

2. Фразеологические. Средства связи – синтаксические союзы. В главной части употребляются соотносительные слова «так, такой, такой, столько, настолько, до такой степени, до того, таким образом».

В придаточной части употребляются 2 группы союзов: а) что, чтобы (придаточная часть имеет модальное значение реальности или потенциальности), б) как будто, будто, точно, слово – придаточная часть обозначает условно-предположительные явления, т.е. признак, обозначаемый соотносительным словом, определяется по сходству с тем, каким он мог бы быть, если бы осуществилось условие, о котором идет речь в придаточной части.

В нерасчлененных сложноподчиненных предложениях придаточные являются присловными. Они поясняют, характеризуют определенные словоформы в составе главной части и имеют формальную связь с ними. Эти словоформы называются контактны м и слова м и. Морфологическая природа контактных слов, особенности словоизменения, семантики определяют их валентность, т.е. потребность в определенном распространении, сочетаемость.

Известно, что имя существительное как часть речи имеет атрибутивную валентность, которая реализуется согласуемыми словами (прилагательными в широком смысле), а глагол - объектную валентность, которая реализуется управляемыми словами (существительными, местоимениями-существительными). Эта общая валентность существительного и глагола может быть реализована в нерасчлененном сложноподчиненном предложении. Например:

Правый берег поднимался высокой кручей, на которой красовался густой сосновый бор (М.-С.) - ср.: высокая круча - круча, которая (на которой, которую и т.д.);

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клёна в саду (Пауст.) - ср.: увидел птицу; увидел сидящую на ветке птицу ; увидел птицу, севшую на ветку в саду.

В функции контактных слов используются указательные местоимённые слова тот {та, то, те), упакой {такая, такое, такие), таков {такова , таково, таковы), так , там , туда, тогда. Все они имеют не только местоимённую указательную семантику (как все местоимённые слова), но и собственно указательную (разрядную): они указывают на известное (из ситуации, предыдущего текста). В составе сложноподчиненного предложения эта семантика преобразуется и представляет собой указание на обязательность, неизбежность пояснения, на новую ("предстоящую") информацию. Само пояснение оформляется с помощью относительных местоимений (наречий), т.е. союзных слов: Сражение выиграет т о т, кто твёрдо решил его выиграть (Л. Т.); Морская профессия ещё и сейчас совсем не так безопасна, как принято думать (Пауст.).

Морфологическая природа и семантика контактных слов, их валентность, с одной стороны, и союзные средства - с другой, оформляют структуру нерасчлененных сложноподчиненных предложений. Эти же факторы формируют семантику отношений между контактным словом и придаточной частью сложноподчиненного предложения. Обе эти стороны учитываются при выделении разновидностей (или видов) данного типа сложноподчиненных предложений.

По структуре нерасчлененные сложноподчиненные предложения подразделяются на три вида: местоимённо-соотносительные, субстантивно-атрибутивные (термины Н. С. Поспелова), изъяснительные (термин В. А. Богородицкого и Н. С. Поспелова). Они формируются различными типами контактных слов, от чего зависит и выбор союзных средств. В каждом виде, в свою очередь, необходимо отметить различия в выражении семантики отношений (эта операция включается в синтаксический разбор сложноподчиненного предложения).

Местоимённо-соотносительные предложения

В сложноподчиненном предложении контактное слово (указательное местоимённое слово) выполняет несколько функций.

Во-первых, оно организует смысловое единство сложноподчиненного предложения, поскольку его придаточная часть наполняет данное местоимение конкретным содержанием.

Во-вторых, указательное слово является служебным, связывающим компонентом, так как вместе с союзным словом или союзом образует скрепу. Эти коррелятивные образования цельны и стабильны: то - что , тот кто , такой - какой , тот - который . столько - сколько , настолько - насколько , там - где , так - как , тогда - когда и т.п., а также: так - что , такой - что , так - будто и др. Например: Что позабудет сделать человек, т о наверстает за него природа (Бродск.); Барина в Толстом было как раз столько, сколько нужно для холопов (М. Г.); Там , г д е в прошлом году была рожь , теперь лежал в рядах скошенный овёс (Ч.); Кто заключил в себе талант , тот чище всех должен быть душою (Г.); Я только т о т люблю цветок, который врос корнями в землю (Ес.).

В-третьих, хотя местоимённое слово обладает неполной знаменательностью (только указывает на предметы, признаки и пр., но не называет их), оно выполняет функцию члена предложения. В главной части оно находится в определенных отношениях (предикативных, атрибутивных, объектных, релятивных) с другими членами и само является подлежащим, или сказуемым, или определением, или дополнением, или обстоятельством. Придаточная часть, которая поясняет указательное слово, как бы дублирует его функцию.

Формальная и семантическая связь между главной и придаточной частями в местоимённо-соотносительных предложениях является наиболее тесной из всех видов связи в нерасчлененных сложноподчиненных предложениях; обе предикативные части семантически не автономны.

Семантика отношений частей предложения также определяется наличием указательного местоимения - это отношения пояснения. Соответственно придаточную часть можно назвать пояснительной. Однако сама по себе форма придаточной части недостаточна, чтобы судить о виде предложения: употребляемые союзные слова (что, кто, который, где, сколько, почему и др.) могут быть употреблены и в других видах нерасчлененных сложноподчиненных предложений. Пояснительное значение проявляется только в сочетании с указательным словом; это значение идентифицируется (определяется) вопросом "а именно?".

Поясняя указательное слово как член предложения, придаточная часть как бы дублирует функцию этого члена: Всё т о, чего коснётся человек, озарено его душой живою (Ахм.). Поэтому определение "придаточная пояснительная" можно детализировать указанием функции поясняемого члена предложения (поясни- тельпо-подлежащпая, пояснительно-определительная и т.д.): Кто боится и избегает любви , тот не свободен (Ч.); Случилось т о , что я не ожидал (11ик.); Только тогда перестало колотиться сердце, когда Христя подбежала к воротам (А. С.); Всё в доме было таки м, каким Потапов хотел его видеть (Пауст.).

Придаточная часть имеет пояснительное значение и в тех предложениях, в которых употреблено слово весь на месте указательного местоимения: Мы боялись всего , что могло бы открыть пашу тайну нам же самим (Ч.); Давно сознался я во вс ём, ч?по вы хотели (П.).

При м е с т о и м ё н н о - с о ю з н о й связи пояснительное значение дополняется оттенком следствия. Этот оттенок вытекает из семантической специфики указательных слов (интенсивность признака, указание на высокую меру, степень, количество): Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова (Пауст.); В душу мою вторгся такой ураган радости , что я чуть было не задохнулся (Купр.). Содержание пояснительных отношений зависит и от семантики союзов (с что - значение реального следствия, а со сравнительными союзами - ирреального следствия на основе предполагаемого сходства): Кусок осеннего неба за окном был так им струящимся и синим, будто снаружи ещё сияло лето (Пауст.);

Дуняшка с мужем работали так, словно на пустом месте создавали собственное гнездо (Ш.); И я вернулся домой с т а к и м чувством, как будто видел хороший сон (Ч.); Серое зимнее утро занималось с таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить (М.-С.).

Значение степени и следствия возникает именно в сложноподчиненном предложении как результат взаимодействия семантики указательного слова, семантики союза и пояснительных отношений. Например: Но таково светлое могущество искусства, что ничто не в силах омрачить его (Г.); Было так тихо, что слышно было редкое падение капель с нависших ветвей (Б.) - в первом предложении указательное слово само но себе не имеет значения степени, а во втором оно ощутимо (даже отмечено в словаре; ср.: Я так ошибся!).

Субстантивно-атрибутивные предложения

Структура субстантивно-атрибутивных предложений определяется присловной связью придаточной части с формой существительного, которая может выполнять любую синтаксическую функцию в главной части и занимать в ней любое место: К явлениям, которых я не понимаю , я подхожу бодро и не подчиняюсь им (Ч.); Комнат а, где лежал Илья Ильич , с первого взгляда казалась прекрасно убранной (Гонч.); Чичиков , точно, увидел д а м у, которую он совершенно было не приметил , раскланиваясь в дверях с Маниловым (Г.); Я вошла вчера в зелёный рай, где покой для тела и души под шатром тенистых тополей (Ахм.); Так прожил Касатский в первом м о н а с т ы р е, куда поступил, семь лет (Л. Т.); Смыли вёсны горький пепел очагов, что грели нас (Тв.).

Присловная связь придаточной части с контактным словом оформляется относительными местоимениями (в том числе местоимёнными наречиями). При этом изменяемые союзные слова согласуются с контактным существительным в числе и роде: Мелкое болотистое озеро , по берегу которого мы пробирались, ещё белело меж деревьев (Б.); Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом , показалась мне тяжким несчастием (П.); А у белых каменных ворот , которые вели со двора в поле , у старинных крепких ворот со львами стояли две девушки (Ч.). Связь неизменяемых союзных слов с контактным существительным выражена слабо: Место, где можно было сойтись, это был лес, куда бабы ходили с мешками за травой для коров (Л. Т.). Падежная форма изменяемых союзных слов мотивируется их положением, присловными связями в придаточной части, где они выполняют функцию определенных членов предложения: по берегу которого (род. п.) - несогласованное определение; думал о которой (предл. п.) - дополнение; которые вели (им. п.) - подлежащее. Второстепенными членами обстоятельственного типа являются в придаточной части союзные слова - местоимённые наречия: сойтись где, ходили куда - обстоятельства места.

Именно присловная связь контактного существительного и союзного слова оформляет атрибутивные отношения, на основании которых придаточная часть, при любой ее форме и семантике, трактуется как определительная.

Придаточные определительные соединяются с контактными существительными посредством союзных слов который, какой, чей; когда , где , куда, откуда; что. Союзы в этом виде предложений не употребляются. Обычно придаточная часть следует непосредственно за контактным словом: Маленький д о м, где я живу в Мещоре, заслуживает описания (Пауст.).

Основное, доминантное союзное слово - который ; оно имеет общеопределительное значение: Д о м, в котор о м поселился таинственный незнакомец , стоял особняком (М.-С.). Слово какой имеет выделительно-уподобительное значение, чей - притяжательное. Союзное слово когда соединяется с существительными временной семантики; где , куда , откуда - с существительными, обозначающими пространство или вместилище: Бывают д и и, когда жизнь представляется нам особенно ясной и слаженной (Пауст.); На следующее утро сторож открыл ком - нату , где жил их отец (Гайд.); Вот случай , о котором в своё время говорила вся Москва (Тел.); Всё ритм и бег. Бесцельное стремленье. Но страшен миг , когда стремленья нет( Б.); И Таня входит в дом пустой, где жил недавно наги герой (П.); Особенная тишина , какой никогда не бывает в городе , не давала спать (Пауст.).

Особое место среди союзных слов занимает что. Во-первых, оно имеет не предметно-указательное, а признаковое значение. Во-вторых, в данной функции что употребляется только в форме именительного падежа. В-третьих, определительные предложения с что стилистически отмечены как архаичные или имеющие народнопоэтический характер (не путать с газетными штампами типа "в деревне Ивановке , что на Орловщине"), например: Я вспоминаю только наши долгие товарищеские отношения, что никогда не бывали омрачены никакой размолвкой (Тел.); Там печаль свою великую, что без края и конца , над тобой, над речкой, выплакать, может, выйдет мать бойца (Тв.); И за той большой страдой не забудемте, ребята, вспомним к счёту про солдата, что остался сиротой (Тв.). В формальном плане что выступает как заменитель основного союзного определительного слова который (ср.: печаль, которая без края и конца ; про солдата, который...).

Положение союзного слова который как доминантного подтверждается тем, что все другие союзные слова могут быть им заменены (ср.: дом , в котором ; миг, в который ; тишина, которой).

Изъяснительные предложения

Структура изъяснительных сложноподчиненных предложений определяется валентностью контактных слов, необходимостью их "распространения". Валентность формируется не столько грамматически, категориально, сколько семантически. Контактные слова представлены не только глагольными формами (говорит. спрашивает, думает, слышит, уверяет , просит и др.), но и субстантивными (мысль, слух , уверение, просьба, известие и др.), а также предикативами (известно , приятно ; уверен, удивлён и др.).

Как можно определить общую семантику контактных слов, которая мотивирует их валентность? Термин "изъяснение" уже утратил свое первоначальное содержание - "говорение, рассуждение (т.е. речь-мысль)". Теперь он обозначает семантическую сферу, которую можно определить, как контакт человека ("языковой личности") с окружающим миром (людей, вещей, событий и пр.): речь, мысль, чувство, волеизъявление, восприятие, оценка, отношение. Контактные слова этой семантики имеют субъектную и объектную валентность. В составе словосочетания и простого предложения она реализуется соответствующими падежными формами (говорит о погоде , чувствует усталость, уверен в победе ; я думаю , предпочитаю, надеюсь , вижу, слышу, требую ; лше приятно, слышно, видно, стыдно, известно, хочется, представляется, кажется и т.д.). В составе сложноподчиненного предложения сочетаемость контактных слов "изъяснительной" семантики реализуется с помощью придаточной части: Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень (П.); Через минуту было слыш н о, что кто-то вбежал впопыхах в сени (Г.); Вдруг распространился с л у х, что барин возвращается (Т.); Вы сами знаете давно, что вас любить немудрено (П.); Эта мимолётная встреча вызвала ощущение, будто Гарт присутствует при завязке нового рассказа (Пауст.).

Семантика отношений придаточной части с контактным словом определяется, с одной стороны, валентностью этого слова, с другой - союзными средствами. Главным различием является

выражение отношений - субъектных или объектных. На этом основании принято различать изъяснительно-субъектные и изъяснительно-объектные нерасчлененные предложения. По давней традиции (от Ф. И. Буслаева) и учитывая возвращение этих терминов в школьный курс русского языка (В. В. Бабайцева), в изъяснительно-субъектных предложениях можно говорить о придаточных подлежащных, а в изъяснительно-объектных - о придаточных дополнительных.

Придаточная подлежащная имеет субъектное значение в отношении контактного слова, которое употреблено в главной части без подлежащего (красиво , приятно , хорошо и т.п.), придаточная часть соединяется с ним по большей части союзом что, иногда союзами когда , если, например: Как хорошо , что есть в мире лупа и шесть Вами зажжённых свеч (Ахм.).

Придаточная дополнительная имеет объектное значение относительно контактного слова, т.е. как бы заменяет, замещает соответствующее дополнение при нем: Гром и прыжки дали заметить , что бричка въехала на мостовую (Г.) - ср.: заметить въезд на мостовую ; Из Сечи пришла вест ь, что татары во время отлучки казаков ограбили в ней всё (Г.) - ср.: весть об ограблении .

Объектное значение придаточной части выражается изъяснительными союзами что, как, будто. чтобы, ли. Выбор союза определяется особенностями его семантики. Основной союз что имеет общеизъяснительное значение и стилистически нейтрален. Союзы что и будто по-разному оценивают объектные отношения (что указывает на их реальность, а будто - на сомнительность, недостоверность, предположительность): В военной среде шли слухи, что Корнилов попал в авантюрное окружение (Ш.) - ср.: слухи, будто ...; Наполеону казалось только , что всё дело происходило по воле его (Л. Т.) - ср.: казалось, будто ...; О нём ходят слухи у будто он занялся хлебной торговлей и разбогател сильно (Т.) - ср.: слухи , что ...

Союзы что и как тоже различаются в употреблении. При глаголах и предикативах восприятия (слышать, видеть, вспоминать", слышно, видно и т.п.) что указывает на передачу воспринимаемого, а как - на его непосредственность, "живость": Было с л ы ш н о, что вдали по улице быстро идут люди и тащат что-то тяжёлое (М. Г.); Григорий по вечерам с л ы шал, как Астаховы играли песни (III.).

Союз чтобы указывает на ирреальность отношений; контактное слово имеет значение желания, требования, стремления и т.п.: Ты же, Епиходов, с м отри, чтоб всё было в порядке (Ч.); Я хочу,чтоб к штыку приравняли перо (М.).

Придаточная дополнительная часть соединяется с контактным словом с помощью и другого средства - союзного слова (относительного местоимения или местоименного наречия): Никто не знал , ч е м окончится заседание конференции (А. Т.); Я вам хочу рассказать , какая перемена произошла во мне в эти немногие часы (Ч.); Я спросила у кукушки, сколько лет я проживу (Ахм.); До сих пор никто не знает , зачем каждую осень летят пауки , покрывая землю своей тончайшей пряжей (Пауст.). Используются все относительные местоимения и местоимённые наречия, имеющиеся в современном русском языке. Различия в их значении позволяют сделать семантический акцент на предметах, признаках, обстоятельствах, на которые указывают союзные слова в качестве членов предложения.

Специальным средством акцентирования субъектных и объектных отношений и усиления связи придаточной части с главной является коррелирующий местоимённый элемент то (субстантивированный) при контактном слове (думаю , что - думаю о том , что и т.п.): И разве диво т о, что с другом не мог расстаться я вполне? (Тв.) Этот элемент бывает факультативным, т.е. может быть устранен; но в определенных условиях он обязателен: па- пример, при отрицании и противопоставлении (думал не о том, что... а о том , что), при сочетании с частицами (чувствовал лишь то, что...). Наконец, коррелят то необходим как посредник, когда прямая связь невозможна: У нас женщины т е м и сохраняют красоту, что никогда ничего не думают (Остр.). Не смешивать с местоимённо-соотносительпыми конструкциями: Кто боится и избегает любви , т о т не свободен (Ч.).

По характеру соотносительных слов и средств связи частей местоименно-соотносительные сложноподчиненные предложения делят на три типа.

1. Предложения первого типа характеризуются тем, что допускают любое из соотносительных слов, кроме наиболее отвлеченного слова то 2 х и устойчивых сочетаний до того, до такой степени, таким образом, выбор же союзного средства в них ограничен - в них возможны только относительные местоимения, соответствующие по значению соотносительным словам: Лесная книга даётся только тем, кто хочет читать её без всякой ощутимой пользы для себя или корысти (Пр.); То, что я принял за облако, был густой утренний туман над Клязьмой-рекой (Ант.); Серпилин хорошо представлял себе, что такое эта сегодняшняя ночь там, где теперь идёт главная война (Сим.); И разве «Буря мглою небо кроет» звучит для меня так, как это звучало, например, для Брюсова, росшего на Трубе в Москве? (Бун.).

2. В предложениях второго типа одинаково ограничен и круг соотносительных слов и круг союзных средств. Они содержат соотносительные слова с определительным - качественным или количественным - значением, а союзными средствами в них служат асемантичные союзы что, чтобы и союзы, выражающие значение ирреального сравнения: Я, братец, так люблю её, что даже боюсь своей любви (Бун.); Стояла такая темень, что в комнате не видно было окон (Ант.); Серпилин видел своими глазами столько смертей, что давно потерял им счёт (Сим.); Но, видно, не такое наступило время, чтобы старикам можно было тихо помирать в родных куренях (Ш.); Дожди были такие, будто не вода, а серебро лилось с неба (Пауст.); Мотя встретила Трубникова так, словно он к ней в гости пожаловал (Наг.).

3. В предложениях третьего типа максимально ограничен круг соотносительных слов и максимально широк круг союзных средств. Эти сложноподчиненные предложения содержат наиболее семантически опустошенное, формализованное соотносительное слово то?;, в

1 Цифровой индекс указывает на отвлеченное значение, отличающее это соотносительное слово от конкретно-предметного то/.

качестве же союзных средств здесь возможны все относительные местоимения (кроме что) и асемантич- ные союзы что и чтобы, ср.: Трудность состояла в том, как совместить быстроту и точность обработки детали.- Трудность состояла в том, что при убыстрении обработки детали снижалась точность.- Задача состояла в том, чтобы одновременно увеличить и быстроту и точность обработки детали.

С этими формальными особенностями в наборе возможных соотносительных слов и союзных средств связаны различия в принципе организации сложноподчиненного предложения - в характере анафорической функции соотносительных слов. Предложения первого типа (с соотносительными словами, имеющими предметное, пространственное или определительное значение, и с соответствующими им по значению относительными местоимениями как союзными средствами) строятся на основе прямой соотнесенности между соотносительным и союзным словами и отождествления их семантического наполнения. В предложениях второго типа (с соотносительными словами, имеющими определительное значение, и с союзами) соотносительное слово связано со всей придаточной частью, но связь эта имеет косвенный, опосредованный характер, опирается на элементы смысла, не получающие отдельного словесного выражения, а свойственные конструкции в целом, и предполагает соотнесенность между содержанием придаточной и главной частей в целом. В предложениях третьего типа (с соотносительным словом го 2 , допускающим и относительный и союзный способ выражения связи) соотносительное слово вмещает в себя все содержание придаточной части и включает его в главную как единый компонент ее семантико-синтакси- ческой структуры. Так, в предложениях первого типа Я взял с собой то, что было необходимо; Как в книжке написано, так я и сделал наблюдается такое соответствие: то - что, так - как. В предложении второго типа Я так устал, что еле дошёл до дома между соотносительным словом так и придаточной частью нет прямой соотнесенности, связь между ними основана на отношениях следствия, которые предполагают смысловую соотнесенность между главной и придаточной частями. В предложении третьего типа Эта книга хороша тем, что заставляет задуматься семантическое наполнение го 2 (это слово представлено формой творительного паде-

Эти три типа предложений различаются также особенностями порядка частей. Предложения второго типа имеют фиксированный порядок частей: придаточная часть обязательно постпозитивна. Предложения первого и третьего типов представляют собой гибкие структуры, но закономерности расположения частей, влияние порядка слов на структуру и значение сложноподчиненного предложения в них различны.