Из материалов урока вы узнаете, что постоянство состава вещества объясняется наличием у атомов химических элементов определенных валентных возможностей; познакомитесь с понятием «валентность атомов химических элементов»; научитесь определять валентность элемента по формуле вещества, если известна валентность другого элемента.

Тема: Первоначальные химические представления

Урок: Валентность химических элементов

Состав большинства веществ постоянен. Например, молекула воды всегда содержит 2 атома водорода и 1 атом кислорода – Н 2 О. Возникает вопрос: почему вещества имеют постоянный состав?

Проанализируем состав предложенных веществ: Н 2 О, NaH, NH 3 , CH 4 , HCl. Все они состоят из атомов двух химических элементов, один из которых водород. На один атом химического элемента может приходиться 1,2,3,4 атома водорода. Но ни в одном веществе не будет на один атом водорода приходиться несколько атомов другого химического элемента. Таким образом, атом водорода может присоединять к себе минимальное количество атомов другого элемента, а точнее, только один.

Свойство атомов химического элемента присоединять к себе определенное число атомов других элементов называется валентностью.

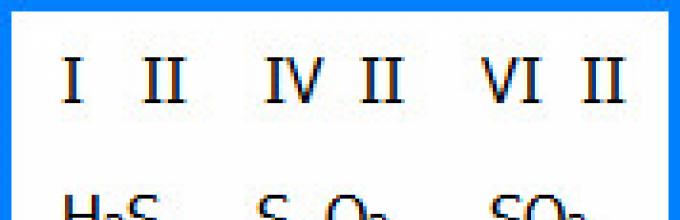

Некоторые химические элементы имеют постоянные значения валентности (например, водород(I) и кислород(II)), другие могут проявлять несколько значений валентности (например, железо(II,III), сера(II,IV,VI), углерод(II,IV)), их называют элементами с переменной валентностью . Значения валентности некоторых химических элементов приведены в учебнике.

Зная валентности химических элементов, можно объяснить, почему вещество имеет именно такую химическую формулу. Например, формула воды H 2 O. Обозначим валентные возможности химического элемента с помощью черточек. Водород имеет валентность I, а кислород – II: Н- и -О-. Каждый атом может полностью использовать свои валентные возможности, если на один атом кислорода будет приходиться два атома водорода. Последовательность соединения атомов в молекуле воды можно представить в виде формулы: Н-О-Н.

Формула, в которой показана последовательность соединения атомов в молекуле, называется графической (или структурной ).

Рис. 1. Графическая формула воды

Зная формулу вещества, состоящего из атомов двух химических элементов, и валентность одного из них, можно определить валентность другого элемента.

Пример 1. Определим валентность углерода в веществе СН 4 . Зная, что валентность водорода всегда равна I, а углерод присоединил к себе 4 атома водорода, можно утверждать, что валентность углерода равна IV. Валентность атомов обозначается римской цифрой над знаком элемента: .

Пример 2. Определим валентность фосфорав соединении Р 2 О 5 . Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. над знаком кислорода записать значение его валентности – II (кислород имеет постоянное значение валентности);

2. умножив валентность кислорода на число атомов кислорода в молекуле, найти общее число единиц валентности – 2·5=10;

3. разделить полученное общее число единиц валентностей на число атомов фосфора в молекуле – 10:2=5.

Таким образом, валентность фосфора в данном соединении равна V – .

1. Емельянова Е.О., Иодко А.Г. Организация познавательной деятельности учащихся на уроках химии в 8-9 классах. Опорные конспекты с практическими заданиями, тестами: Часть I. – М.: Школьная Пресса, 2002. (с.33)

2. Ушакова О.В. Рабочая тетрадь по химии: 8-й кл.: к учебнику П.А. Оржековского и др. «Химия. 8 класс» / О.В. Ушакова, П.И. Беспалов, П.А. Оржековский; под. ред. проф. П.А. Оржековского - М.: АСТ: Астрель: Профиздат, 2006. (с. 36-38)

3. Химия: 8-й класс: учеб. для общеобр. учреждений / П.А. Оржековский, Л.М. Мещерякова, Л.С. Понтак. М.: АСТ: Астрель, 2005.(§16)

4. Химия: неорг. химия: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2009. (§§11,12)

5. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия / Глав. ред.В.А. Володин, вед. науч. ред. И. Леенсон. – М.: Аванта+, 2003.

Дополнительные веб-ресурсы

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов ().

2. Электронная версия журнала «Химия и жизнь» ().

Домашнее задание

1. с.84 № 2 из учебника «Химия: 8-й класс» (П.А. Оржековский, Л.М. Мещерякова, Л.С. Понтак. М.: АСТ: Астрель, 2005).

2. с. 37-38 №№ 2,4,5,6 из Рабочей тетради по химии: 8-й кл.: к учебнику П.А. Оржековского и др. «Химия. 8 класс» / О.В. Ушакова, П.И. Беспалов, П.А. Оржековский; под. ред. проф. П.А. Оржековского - М.: АСТ: Астрель: Профиздат, 2006.

Как определять валентность химических элементов? С этим вопросом сталкивается каждый, кто только начинает знакомиться с химией. Сначала выясним, что же это такое. Валентность можно рассматривать как свойство атомов одного элемента удерживать определенное количество атомов другого элемента.

Элементы с постоянной и переменной валентностью

Например, из формулы Н-О-Н видно, что каждый атом Н соединен только с одним атомом (в данном случае с кислородом). Отсюда следует, что его валентность равна 1. Атом О в молекуле воды связан с двумя одновалентными атомами Н, значит он двухвалентен. Значения валентностей записывают римскими цифрами над символами элементов:

Валентности водорода и кислорода постоянны. Впрочем, для кислорода существуют и исключения. Например, в ионе гидроксония Н3О+ кислород трехвалентен. Существуют и другие элементы с постоянной валентностью.

- Li, Na, K, F – одновалентны;

- Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Cd, Zn – обладают валентностью, равной II;

- Al, B – трехвалентны.

Теперь определим валентность серы в соединениях H2S, SO2 и SO3.

В первом случае один атом серы связан с двумя одновалентными атомами Н, значит его валентность равна двум. Во втором примере на один атом серы приходится два атома кислорода, который, как известно, двухвалентен. Получаем валентность серы, равную IV. В третьем случае один атом S присоединяет три атома О, значит, валентность серы равна VI (валентность атомов одного элемента помноженная на их количество).

Как видим, сера может быть двух-, четырёх- и шестивалентной:

Про такие элементы говорят, что они обладают переменной валентностью.

Правила определения валентностей

- Максимальная валентность для атомов данного элемента совпадает с номером группы, в которой он находится в Периодической системе. Например, для Са это 2, для серы – 6, для хлора – 7. Исключений из этого правила тоже немало:

-элемент 6 группы, О, имеет валентность II (в H3O+ – III);

-одновалентен F (вместо 7);

-двух- и трехвалентно обычно железо, элемент VIII группы;

-N может удержать возле себя только 4 атома, а не 5, как следует из номера группы;

-одно- и двухвалентна медь, расположенная в I группе. - Минимальное значение валентности для элементов, у которых она переменная, определяется по формуле: № группы в ПС – 8. Так, низшая валентность серы 8 – 6 = 2, фтора и других галогенов – (8 – 7) = 1, азота и фосфора – (8 – 5)= 3 и так далее.

- В соединении сумма единиц валентности атомов одного элемента должна соответствовать суммарной валентности другого.

- В молекуле воды Н-О-Н валентность Н равна I, таких атомов 2, значит, всего единиц валентности у водорода 2 (1×2=2). Такое же значение имеет и валентность кислорода.

- В соединении, состоящем из атомов двух видов, элемент, расположенный на втором месте, обладает низшей валентностью.

- Валентность кислотного остатка совпадает с количеством атомов Н в формуле кислоты, валентность группы OH равна I.

- В соединении, образованном атомами трех элементов, тот атом, который находится в середине формулы, называют центральным. Непосредственно с ним связаны атомы О, а с кислородом образуют связи остальные атомы.

Используем эти правила для выполнения заданий.

Цели урока.

Дидактические:

- опираясь на знания учащихся, повторить понятия “химическая формула”;

- способствовать формированию у учащихся понятия “валентность” и умению определять валентность атомов элементов по формулам веществ;

- акцентировать внимание школьников на возможности интеграции курсов химии, математики.

Развивающие:

- продолжить формирование умений формулировать определения;

- разъяснять смысл изученных понятий и объяснять последовательность действий при определении валентности по формуле вещества;

- способствовать обогащению словарного запаса, развитию эмоций, творческих способностей;

- развивать умение выделять главное, существенное, сравнивать, обобщать, развивать дикцию, речь.

Воспитательные:

- воспитывать чувство товарищества, умение работать коллективно;

- повысить уровень эстетического воспитания учащихся;

- ориентировать учащихся на здоровый образ жизни.

Планируемые результаты обучения:

- Учащиеся должны уметь формулировать определение “валентность”, знать валентность атомов водорода и кислорода в соединениях, определять по ней валентность атомов других элементов в бинарных соединениях,

- Уметь разъяснять смысл понятия “валентность” и последовательность действий при определении валентности атомов элементов по формулам веществ.

Понятия, впервые вводимые на уроке: валентность, постоянная и переменная валентность.

Организационные формы: беседа, индивидуальные задания, самостоятельная работа.

Средства обучения: алгоритм определения валентности.

Демонстрационное оборудование: шаростержневые модели молекул хлороводорода, воды, аммиака, метана.

Оборудование для учащихся: на каждом столе “Алгоритм определения валентности”.

Опережающее задание: индивидуальное задание – подготовить сообщение на тему “Эволюция понятия “валентность”.

Ход урока

I. Ориентировочно-мотивационный этап.

1. Фронтальная беседа с учащимися по пройденной теме “Химическая формула”.

Задание: Что здесь написано? (Демонстрация учителем формул, отпечатанных на отдельных листах).

2. Индивидуальная работа по карточкам трёх учащихся по теме “Относительная молекулярная масса”. (Выполняют решение на доске). Проверка учителем.

Карточка № 1. Рассчитайте относительную молекулярную массу данных веществ: NaCl, K 2 O.

Справочные данные:

- Аr (Na) = 23

- Аr (Cl) = 35,5

- Аr (K) = 39

- Аr (O) = 16

Карточка № 2. Рассчитайте относительную молекулярную массу данных веществ: CuO, SO 2 .

Справочные данные:

- Аr (Cu) = 64

- Аr (O) = 16

- Аr (S) =3 2

Карточка № 3. Рассчитайте относительную молекулярную массу данных веществ: CH 4 , NO.

Справочные данные:

- Аr (С) = 12

- Аr (H) = 1

- Аr (N) = 14

- Аr (O) = 16

3. Самостоятельная работа учащихся в тетрадях.

Задача информационно-вычислительного характера (условие записано в раздаточном материале).

Эффективность зубных паст в профилактике кариеса можно сравнить по содержанию в них активного фтора, способного взаимодействовать с зубной эмалью. Зубная паста “Crest” (производство США) содержит, как указано на упаковке, SnF 2 , а зубная паста “FM extra DENT” (производство Болгария) содержит NaF. Вычислите, какая из этих двух паст более сильнодействующее средство для профилактики кариеса.

Проверка: один учащийся устно читает решение.

II. Операционно-исполнительный этап.

1. Объяснение учителя. Постановка проблемы.

Понятие о валентности.

– До сих пор мы пользовались готовыми формулами, приведёнными в учебнике. Химические формулы можно вывести на основании данных о составе веществ. Но чаще всего при составлении химических формул учитываются закономерности, которым подчиняются элементы, соединяясь между собой.

Задание: сравните качественный и количественный состав в молекулах: HCl , H 2 O, NH 3 , CH 4 .

Беседа с учащимися:

– Что общего в составе молекул?

Предполагаемый ответ: Наличие атомов водорода.

– Чем они отличаются друг от друга?

Предполагаемый ответ:

- HCl – один атом хлора удерживает один атом водорода,

- H 2 O – один атом кислорода удерживает два атома водорода,

- NH 3 – один атом азота удерживает три атома водорода,

- CH 4 – один атом углерода удерживает четыре атома водорода.

Демонстрация шаростержневых моделей.

Проблема: Почему различные атомы удерживают различное количество атомов водорода?

(Выслушиваем варианты ответов учащихся).

Вывод: У атомов разная способность удерживать определённое количество других атомов в соединениях. Это и называется валентностью. Слово “валентность” происходит от лат. valentia – сила.

Запись в тетради:

Валентность – это свойство атомов удерживать определённое число других атомов в соединении.

Валентность обозначается римскими цифрами.

Записи на доске и в тетрадях:

| I II H 2 O |

I III H 3 N |

I IV H 4 C |

Валентность атома водорода принята за единицу, а у кислорода – II.

2. Эволюция понятия “валентность” (сообщение учащегося).

– В начале XIX века Дж. Дальтоном был сформулирован закон кратных отношений, из которого следовало, что каждый атом одного элемента может соединяться с одним, двумя, тремя и т.д. атомами другого элемента (как, например, в рассмотренных нами соединениях атомов с водородом).

В середине XIX века, когда были определены точные относительные веса атомов (И.Я. Берцелиус и др.), стало ясно, что наибольшее число атомов, с которыми может соединяться данный атом, не превышает определённой величины, зависящей от его природы. Эта способность связывать или замещать определённое число других атомов и была названа Э.Франклендом в 1853 г. “валентность”.

Поскольку в то время для водорода не были известны соединения, где он был бы связан более чем с одним атомом любого другого элемента, атом водорода был выбран в качестве стандарта, обладающего валентностью, равной 1.

В конце 50-х гг. XIX вeка А.С. Купер и А.Кекуле постулировали принцип постоянной четырёхвалентности углерода в органических соединениях. Представления о валентности составили важную часть теории химического строения А.М. Бутлерова в 1861 г.

Периодический закон Д.И. Менделеева в 1869 г. вскрыл зависимость валентности элемента от его положения в периодической системе.

Вклад в эволюцию понятия “валентность” в разные годы внесли В.Коссель, А.Вернер, Г.Льюис.

Начиная с 30-х гг. XX века представления о природе и характере валентности постоянно расширялись и углублялись. Существенный прогресс был достигнут в 1927 г., когда В.Гейтлер и Ф.Лондон выполнили первый количественный квантово-химический расчёт молекулы водорода H 2 .

3. Определение валентности атомов элементов в соединениях.

Правило определения валентности: число единиц валентностей всех атомов одного элемента равно числу единиц валентности всех атомов другого элемента.

Алгоритм определения валентности.

Алгоритм определения валентности |

Пример |

|

| 1. Запишите формулу вещества. | H 2 S, Cu 2 O | |

| 2. Обозначьте известную валентность элемента | I H 2 S, |

|

| 3. Найдите число единиц валентности атомов известного элемента, умножив валентность элемента на количество его атомов | 2 I H 2 S |

2 |

| 4. Поделите число единиц валентности атомов на количество атомов другого элемента. Полученный ответ и является искомой валентностью | 2 I II H 2 S |

2 |

| 5. Сделайте проверку, то есть подсчитайте число единиц валентностей каждого элемента | I II H 2 S (2=2) |

I II Cu 2 O (2=2) |

4. Упражнение: определить валентность элементов в веществах (тренажёр : ученики цепочкой выходят к доске). Задание в раздаточном материале.

SiH 4 , CrO 3 , H 2 S, CO 2 , CO, SO 3 , SO 2 , Fe 2 O 3 , FeO, HCl, HBr, Cl 2 O 5 , Cl 2 O 7 , РН 3 , K 2 O, Al 2 O 3 , P 2 O 5 , NO 2 , N 2 O 5 , Cr 2 O 3 , SiO 2 , B 2 O 3 , SiH 4 , Mn 2 O 7 , MnO, CuO, N 2 O 3 .

III. Оценочно-рефлексивный этап.

Первичная проверка усвоения знаний.

В течение трёх минут необходимо выполнить одно из трёх заданий по выбору. Выбирайте только то задание, с которым вы справитесь. Задание в раздаточном материале.

- Репродуктивный уровень (“3”). Определите валентность атомов химических элементов по формулам соединений: NH 3 , Au 2 O 3 , SiH 4 , CuO.

- Прикладной уровень (“4”). Из приведённого ряда выпишите только те формулы, в которых атомы металлов двухвалентны: MnO, Fe 2 O 3 , CrO 3 , CuO, K 2 O, СаH 2.

- Творческий уровень (“5”). Найдите закономерность в последовательности формул: N 2 O, NO, N 2 O 3 и проставьте валентности над каждым элементом.

Проверка выборочная . Консультант из числа учащихся по готовому шаблону проверяет 4 тетради учащихся.

Работа над ошибками. Ответы на обратной стороне доски.

IV. Подведение итогов урока.

Беседа с учащимися:

- Какую проблему мы поставили в начале урока?

- К какому выводу мы пришли?

- Дать определение “валентности”.

- Чему равна валентность атома водорода? Кислорода?

- Как определить валентность атома в соединении?

Оценка работы учащихся в целом и отдельных учащихся.

Домашнее задание: § 4, стр. 23–25, упр. на стр. 25.

– Благодарю за урок. До свидания.

ВАЛЕНТНОСТЬ (лат. valentia – сила) способность атома присоединять или замещать определенное число других атомов или групп атомов .

В течение многих десятилетий понятие валентности относилось к основным, фундаментальным понятиям в химии. С этим понятием обязательно сталкивались все изучающие химию. Вначале оно казалось им достаточно простым и однозначным: водород одновалентен, кислород двухвалентен и т.д. В одном из пособий для абитуриентов так и сказано: «Валентность – количество химических связей, образованных атомом в соединении». Но какова тогда, в соответствии с этим определением, валентность углерода в карбиде железа Fe 3 C, в карбониле железа Fe 2 (CO) 9 , в давно известных солях K 3 Fe(CN) 6 и K 4 Fe(CN) 6 ? И даже в хлориде натрия каждый атом в кристалле NaCl связан с шестью другими атомами! Так что многие определения, даже напечатанные в учебниках, нужно применять очень осмотрительно.

В современных изданиях можно встретить разные, часто не согласующимися друг с другом определения. Например, такое: «Валентность – это способность атомов образовывать определенное число ковалентных связей». Это определение четкое, однозначное, но оно применимо только для соединений с ковалентными связями. Определяют валентность атома и общим числом электронов, участвующих в образовании химической связи; и числом электронных пар, которыми данный атом связан с другими атомами; и числом его неспаренных электронов, участвующих в образовании общих электронных пар. Вызывает затруднения и другое часто встречавшееся определение валентности как числа химических связей, которыми данный атом соединен с другими атомами, так как не всегда можно четко определить, что такое химическая связь. Ведь далеко не во всех соединениях химические связи образованы парами электронов. Простейшим примером могут служить ионные кристаллы, например, хлорид натрия; в нем каждый атом натрия образует связь (ионную) с шестью атомами хлора, и наоборот. А надо ли считать химическими связями водородные связи (например, в молекулах воды)?

Встает вопрос, чему может быть равна валентность атома азота в соответствии с разными ее определениями. Если валентность определять общим числом электронов, участвующих в образовании химических связей с другими атомами, то максимальную валентность атома азота следует считать равной пяти, так как атом азота может использовать при образовании химических связей все свои пять внешних электронов – два s-электрона и три p-электронов. Если валентность определять числом электронных пар, которыми данный атом связан с другими, то в таком случае максимальная валентность атома азота равна четырем. При этом три p-электрона образуют с другими атомами три ковалентные связи и еще одна связь образуется за счет двух 2s-электронов азота. Примером может случить реакция аммиака с кислотами с образованием катиона аммония.Наконец, если определять валентность только числом неспаренных электронов в атоме, то валентность азота не может быть больше трех, так как в атоме N не может быть больше трех неспаренных электронов (возбуждение 2s-электрона может происходить только на уровень с n = 3, что энергетически крайне невыгодно). Так, в галогенидах азот образует только три ковалентные связи, и не существует таких соединений как NF 5 , NCl 5 или NBr 5 (в отличие от вполне стабильных PF 3 , PCl 3 и PBr 3). Но если атом азота передаст один из своих 2s-электронов другому атому, то в образовавшемся катионе N + останется четыре неспаренных электрона, и валентность этого катиона будет равна четырем. Так происходит, например, в молекуле азотной кислоты. Таким образом, разные определения валентности приводят к разным результатам даже в случае простых молекул.

Какое же из этих определений «правильное» и можно ли вообще дать для валентности однозначное определение. Чтобы ответить на эти вопросы, полезно сделать экскурс в прошлое и рассмотреть, как с развитием химии изменялось понятие «валентность».

Впервые идея валентности элементов (не получившая, впрочем, в то время признания) была высказана в середине 19 в. английским химиком Э.Франкландом: он говорил об определенной «емкости насыщения» металлов и кислорода. Впоследствии под валентностью стали понимать способность атома присоединять или замещать определенное число других атомов (или групп атомов) с образованием химической связи. Один из создателей теории химического строения Фридрих Август Кекуле писал: «Валентность – фундаментальное свойство атома, свойство такое же постоянное и неизменяемое, как и самый атомный вес». Кекуле считал валентность элемента постоянной величиной. К концу 1850-х большинство химиков считали, что валентность (тогда говорили «атомность») углерода равна 4, валентности кислорода и серы равны 2, а галогенов – 1. В 1868 немецкий химик К.Г.Вихельхауз вместо «атомность» предложил использовать термин «валентность» (на латыни valentia – сила). Однако в течение длительного времени он почти не употреблялся, во всяком случае, в России (вместо него говорили, например, о «единицах сродства», «числе эквивалентов», «числе паев» и т.п.). Показательно, что в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (практически все статьи по химии в этой энциклопедии просматривал, правил, а часто и писал Д.И.Менделеев) статьи «валентность» вообще нет. Нет его и в классическом труде Менделеева Основы химии (он лишь изредка упоминает понятие «атомность», не останавливаясь на нем детально и не давая ему однозначного определения).

Чтобы наглядно показать трудности, с самого начала сопровождавшие понятие «валентность», уместно процитировать популярный в начале 20 в. многих странах, ввиду большого педагогического таланта автора, учебник американского химика Александра Смита, изданный им в 1917 (в русском переводе – в 1911, 1916 и 1931): «Ни одно понятие в химии не получало такого количества неясных и неточных определений, как понятие валентности». И далее в разделе Некоторые странности во взглядах на валентность автор пишет:

«Когда впервые было построено понятие валентности, тогда считали – совершенно ошибочно, – что каждый элемент имеет одну валентность. Поэтому, рассматривая такие пары соединений, как CuCl и CuCl 2 , или... FeCl 2 и FeCl 3 , исходили из допущения, что медь всегда двухвалентна, а железо трехвалентно, и на этом основании искажали формулы так, чтобы подогнать их к этому допущению. Таким образом, формулу однохлористой меди писали (да и часто пишут и посейчас) так: Cu 2 Cl 2 . В таком случае формулы двух хлористых соединений меди в графическом изображении получают вид: Cl–Cu–Cu–Cl и Cl–Cu–Cl. В обоих случаях каждый атом меди удерживает (на бумаге) две единицы, а потому является двухвалентным (на бумаге). Подобным образом... удвоение формулы FeCl 2 дало Cl 2 >Fe–Fe 2, что позволило считать... железо трехвалентным.» И далее Смит делает очень важный и актуальный во все времена вывод: «Вполне противно научному методу – изобретать или искажать факты в целях поддержки представления, которое, не будучи основано на опыте, является результатом простого предположения. Однако история науки показывает, что подобные ошибки наблюдаются часто».

Обзор представлений начала века о валентности дал в 1912 русский химик Л.А.Чугаев, получивший мировое признание за работы по химии комплексных соединений. Чугаев четко показал трудности, связанные с определением и применением понятия валентность:

«Валентность – термин, употребляемый в химии в том же смысле, как «атомность», для обозначения максимального числа атомов водорода (или иных одноатомных атомов или одноатомных радикалов), с которыми атом данного элемента может находиться в непосредственной связи (или которые он способен замещать). Слово валентность часто также употребляется в смысле единицы валентности, или единицы сродства. Так, говорят, что кислород обладает двумя, азот тремя валентностями и т.д. Слова валентность и «атомность» прежде употреблялись без всякого различия, но по мере того, как самое понятия, выражаемые ими, теряло первоначальную простоту и осложнялось, для целого ряда случаев осталось в употреблении только слово валентность… Осложнение понятия о валентности началось с признания, что валентность есть величина переменная... причем по смыслу дела она выражается всегда целым числом».

Химикам было известно, что многие металлы имеют переменную валентность, и следовало говорить, например, о двухвалентном, трехвалентном и шестивалентном хроме. Чугаев говорил, что даже в случае углерода пришлось признать возможность того, что его валентность может быть отлична от 4, причем СО – не единственное исключение: «Двухвалентный углерод, весьма вероятно, содержится в карбиламинах СН 3 –N=C, в гремучей кислоте и ее солях C=NOH, C=NOMe и пр. Мы знаем, что существует также углерод трехатомный...» Обсуждая теорию немецкого химика И.Тиле о «парциальных» или частичных валентностях, Чугаев говорил о ней, как «одной из первых попыток расширить классическое понятие о валентности и распространить его на случаи, к объяснению которых оно, как таковое, является неприложимым. Если Тиле пришел к необходимости... допустить «дробление» единиц валентности, то существует целый ряд фактов, заставляющих еще и в ином смысле вывести понятие о валентности из тех узких рамок, в которых оно было первоначально заключено. Мы видели, что изучение простейших (по большей части бинарных...) соединений, образуемых химическими элементами, для каждого из этих последних заставляет допустить определенные, всегда небольшие и, конечно, целые значения их валентности. Таких значений, вообще говоря, очень немного (элементы, проявляющие более трех различных валентностей, редки)... Опыт показывает, однако, что когда уже все вышеупомянутые единицы валентности следует признать насыщенными, способность образующихся при этом молекул к дальнейшему присоединению вовсе еще не достигает предела. Так, соли металлов присоединяют воду, аммиак, амины.., образуя разнообразные гидраты, аммиакаты... и т.п. сложные соединения, которые... мы ныне относим к числу комплексных. Существование таких соединений, не укладывающихся в рамки простейшего представления о валентности, естественно потребовало его расширения и введения дополнительных гипотез. Одна из таких гипотез, предложенная А.Вернером, заключается в том, что наряду с главными, или основными, единицами валентности существуют еще другие, побочные. Последние обыкновенно обозначаются пунктиром.»

Действительно, какую валентность, например, следовало приписать атому кобальта в его хлориде, присоединившем шесть молекул аммиака с образованием соединения CoCl 3 ·6NH 3 (или, что то же, Co(NH 3) 6 Cl 3)? В нем атом кобальта соединен одновременно с девятью атомами хлора и азота! Д.И.Менделеев писал по этому поводу о малоисследованных «силах остаточного сродства». А швейцарский химик А.Вернер, создавший теорию комплексных соединений, ввел понятия главной (первичной) валентности и побочной (вторичной) валентности (в современной химии этим понятиям отвечают степень окисления и координационное число). Обе валентности могут быть переменными, причем различить их в ряде случаев очень трудно или даже невозможно.

Далее Чугаев затрагивает теорию Р.Абегга об электровалентности, которая может быть положительной (в высших кислородных соединениях) или отрицательной (в соединениях с водородом). При этом сумма высших валентностей элементов по кислороду и водороду для групп с IV по VII равна 8. На этой теории до сих пор основано изложение во многих учебниках химии. В заключение Чугаев упоминает химические соединения, для которых понятие валентности практически неприменимо – интерметаллические соединения, состав которых «часто выражается весьма своеобразными формулами, очень мало напоминающие обычные значения валентности. Таковы, например, следующие соединения: NaCd 5 , NaZn 12 , FeZn 7 и др.»

На некоторые трудности определения валентности указывал другой известный русский химик И.А.Каблуков в своем учебнике Основные начала неорганической химии , изданном в 1929. Что же касается координационного числа, процитируем (в русском переводе) изданный в Берлине в 1933 учебник одного из создателей современной теории растворов датского химика Нильса Бьеррума:

«Обычные числа валентностей не дают никакого представления о характерных свойствах, проявляемых многими атомами в многочисленных комплексных соединениях. Чтобы объяснить способность атомов или ионов образовывать комплексные соединения, ввели для атомов и ионов новый особый ряд чисел, отличающихся от обычных чисел валентностей. В комплексных ионах серебра... непосредственно с центральным атомом металла связаны большей частью два атома или две группы атомов, например, Ag(NH 3) 2 + , Ag(CN) 2 – , Ag(S 2 O 3) 2 – ... Для описания этой связи ввели понятие координационного числа и приписывают ионам Ag + координационное число 2. Как видно из приведенных примеров, группы, связанные с центральным атомом , могут быть и нейтральными молекулами (NH 3) и ионами (CN – , S 2 O 3 –). Двухвалентный ион меди Cu ++ и трехвалентный ион золота Au +++ имеют в большинстве случаев координационное число 4. Координационное число атома, конечно, еще не указывает, какого рода связь существует между центральным атомом и связанными с ним другими атомами или группами атомов; но оно оказалось превосходным средством для систематики комплексных соединений».

Очень наглядные примеры «особых свойств» комплексных соединений приводит в своем учебнике А.Смит:

«Рассмотрим следующие „молекулярные“ соединения платины: PtCl 4 ·2NH 3 , PtCl 4 ·4NH 3 , PtCl 4 ·6NH 3 и PtCl 4 ·2KCl. Ближайшее изучение этих соединений показывает ряд замечательных особенностей. Первое соединение в растворе практически не распадается на ионы; электропроводность растворов его чрезвычайно мала; азотнокислое серебро не дает с ним осадка AgCl. Вернер принял, что атомы хлора связаны с атомом платины обычными валентностями; их Вернер назвал главными, а молекулы аммиака связаны с атомом платины дополнительными, побочными валентностями. Это соединение, по Вернеру, имеет такое строение:

Большие скобки указывают на целостность группы атомов, на комплекс, не распадающийся при растворении соединения.

Второе соединение обладает отличными от первого свойствами; это – электролит, электропроводность его растворов того же порядка, что и электропроводность растворов солей, распадающихся на три иона (K 2 SO 4 , BaCl 2 , MgCl 2); азотнокислое серебро осаждает два атома из четырех. По Вернеру это соединение следующего строения: 2– + 2Cl – . Здесь мы имеем комплексный ион атомы хлора в нем не осаждаются азотнокислым серебром, и этот комплекс образует вокруг ядра – атома Pt – внутреннюю сферу атомов в соединении, отщепляющиеся же в виде ионов атомы хлора образуют внешнюю сферу атомов, почему мы и пишем их вне больших скобок. Если мы будем считать, что Pt имеет четыре главные валентности, то в этом комплексе использованы только две, две же другие удерживают два внешних атома хлора. В первом соединении в самом комплексе использованы все четыре валентности платины, вследствие чего это соединение не электролит.

В третьем соединении все четыре атома хлора осаждаются азотнокислым серебром; большая электропроводность этой соли показывает, что она дает пять ионов; очевидно, что ее строение следующее: 4– + 4Cl – ... В комплексном ионе все молекулы аммиака связаны с Pt побочными валентностями; соответственно четырем главным валентностям платины во внешней сфере есть четыре атома хлора.

В четвертом соединении азотнокислое серебро не осаждает вовсе хлора, электропроводность его растворов указывает на распадение на три иона, обменные реакции обнаруживают ионы калия. Этому соединению мы приписываем следующее строение 2– + 2K + . В комплексном ионе четыре главные валентности Pt использованы, но так как не использованы главные валентности двух атомов хлора, то во внешней сфере могут быть удержаны два положительных одновалентных иона (2K + , 2NH 4 + и т.д.).»

Приведенные примеры разительного отличия свойств внешне похожих комплексов платины дают представление о сложностях, с которыми сталкивались химики при попытках однозначного определения валентности.

После создания электронных представлений о строении атомов и молекул стали широко пользоваться понятием «электровалентность». Поскольку атомы могут как отдавать, так и принимать электроны, электровалентность могла быть как положительной, так и отрицательной (сейчас вместо электровалентности используют понятие степень окисления). Насколько новые электронные представления о валентности согласовывались с прежними? Н.Бьеррум в уже цитированном учебнике пишет по этому поводу: «Между обычными числами валентностей и введенными новыми числами – электровалентностью и координационным числом – имеется некоторая зависимость, но они ни в коем случае не идентичны. Старое понятие валентности распалось на два новых понятия». По этому поводу Бьеррум сделал важное примечание: «Координационное число углерода в большинстве случаев равно 4, а его электровалентность или +4 или –4. Так как для атома углерода оба числа обычно совпадают, то соединения углерода непригодны для того, чтобы изучать на них различие между этими двумя понятиями».

В рамках электронной теории химической связи, развитой в работах американского физикохимика Г.Льюиса и немецкого физика В.Косселя, появились такие понятия, такие как донорно-акцепторная (координационная) связь и ковалентность. В соответствии с этой теорией, валентность атома определяли числом его электронов, участвующих в образовании общих электронных пар с другими атомами. При этом максимальную валентность элемента считали равной числу электронов во внешней электронной оболочке атома (оно совпадает с номером группы периодической таблицы, которой принадлежит данный элемент). Согласно другим представлениям, основанным на квантово-химических законах (их развивали немецкие физики В.Гайтлер и Ф.Лондон), считать надо не все внешние электроны, а только неспаренные (в основном или возбужденном состоянии атома); именно это определение приведено в ряде химических энциклопедий.

Однако известны факты, не укладывающиеся в эту простую схему. Так, в ряде соединений (например, в озоне) пара электронов может удерживать не два, а три ядра; в других молекулах химическая связь может осуществляться единственным электроном. Описать подобные связи без привлечения аппарата квантовой химии невозможно. Как, например, определить валентность атомов в таких соединениях как пентаборан В 5 Н 9 и другие бораны с «мостиковыми» связями, в которых атом водорода связан сразу с двумя атомами бора; ферроцен Fe(C 5 H 5) 2 (атом железа со степенью окисления +2 связан сразу с 10 атомами углерода); пентакарбонил железа Fе(СО) 5 (атом железа в нулевой степени окисления связан с пятью атомами углерода); пентакарбонилхромат натрия Na 2 Cr(CO) 5 (степень окисления хрома-2)? Такие «неклассические» случаи вовсе не являются чем-то исключительным. Подобных «нарушителей валентности», соединений с различными «экзотическими валентностями» по мере развития химии становилось все больше.

Чтобы обойти некоторые трудности, было дано определение, согласно которому при определении валентности атома надо учитывать суммарное число неспаренных электронов, неподеленных электронных пар и вакантных орбиталей, участвующих в образовании химических связей. Вакантные орбитали принимают непосредственное участие в образовании донорно-акцепторных связей в разнообразных комплексных соединениях.

Один из выводов заключается в том, что развитие теории и получение новых экспериментальных данных привело к тому, что попытки добиться ясного понимания природы валентности разделили это понятие на ряд новых представлений, таких как главная и побочная валентность, ионная валентность и ковалентность, координационное число и степень окисления и т.д. То есть понятие «валентность» «расщепилось» на ряд самостоятельных понятий, каждое из которых действует в определенной области». По-видимому, традиционное понятие валентности имеет четкий и однозначный смысл только для соединений, в которых все химические связи являются двухцентровыми (т.е. соединяющими только два атома) и каждая связь осуществляется парой электронов, расположенной между двумя соседними атомами, проще говоря – для ковалентных соединений типа HCl, CO 2 , C 5 H 12 и т.п.

Второй вывод не совсем обычен: термин «валентность», хотя и употребляется в современной химии, имеет весьма ограниченное применение, попытки дать ему однозначное определение «на все случаи жизни» мало продуктивны и вряд ли нужны. Недаром авторы многих учебников, особенно выходящих за рубежом, обходятся вовсе без этого понятия или же ограничиваются указанием на то, что понятие «валентность» имеет в основном историческое значение, тогда как сейчас химики пользуются в основном более распространенным, хотя и несколько искусственным понятием «степень окисления».

Илья Леенсон

Понятие «валентность» формировалось в химии с начала XIX века. Английский ученый Э. Франкленд обратил внимание, что все элементы могут образовывать с атомами других элементов только определенное количество связей. Он назвал это «соединительной силой». Позже немецкий ученый Ф. А. Кекуле изучал метан и пришел к выводу, что один атом углерода может присоединить в нормальных условиях только четыре атома водорода.

Он назвал это основностью. Основность углерода равна четырем. То есть углерод может образовать четыре связи с другими элементами.

Дальнейшее развитие понятие получило в работах Д. И. Менделеева. Дмитрий Иванович развивал учение о периодическом изменении свойств простых веществ. Соединительную силу он определял как способность элемента присоединять определенное количество атомов другого элемента.

Определение по таблице Менделеева

Таблица Менделеева позволяет с легкостью определять основность элементов. Для этого нужно уметь читать периодическую таблицу . Таблица по вертикали имеет восемь групп, а по горизонтали располагаются периоды. Если период состоит из двух рядов, то его называют большим, а если из одной - малым. Элементы по вертикали в столбцах, в группах распределены неравномерно. Валентность всегда обозначается римскими цифрами.

Чтобы определить валентность, нужно знать, какая она бывает. У металлов главных подгрупп она всегда постоянная, а у неметаллов и металлов побочных подгрупп может быть переменной.

Постоянная равна номеру группы. Переменная может быть высшей и низшей. Высшая переменная равна номеру группы, а низкая высчитывается по формуле: восемь минус номер группы. При определении нужно помнить:

- у водорода она равна I;

- у кислорода - II.

Если соединение имеет атом водорода или кислорода, то определить его валентность не составляет труда, особенно если перед нами гидрид или оксид.

Формула и алгоритм

Самая меньшая валентность у тех элементов, которые расположены правее и выше в таблице. И, наоборот, если элемент ниже и левее, то она будет выше. Чтобы определить ее, необходимо следовать универсальному алгоритму:

Пример: возьмем соединение аммиака - NH3. Нам известно, что у атома водорода валентность постоянная и равна I. Умножаем I на 3 (количество атомов) - наименьшее кратное - 3. У азота в этой формуле индекс равен единице. Отсюда вывод: 3 делим на 1 и получаем, что у азота она равна IIII.

Величину по водороду и кислороду всегда определять легко. Сложнее, когда ее необходимо определять без них. Например, соединение SiCl4 . Как определить валентность элементов в этом случае? Хлор находится в 7 группе. Значит, его валентность либо 7, либо 1 (восемь минус номер группы). Кремний находится в четвертой группе, значит, его потенциал для образования связей равен четырем. Становится логично, что хлор проявляет в этой ситуации наименьшую валентность и она равна I.

В современных учебниках химии всегда есть таблица валентности химических элементов. Это существенно облегчает задачу учащимся. Тему изучают в восьмом классе - в курсе неорганической химии.

Современные представления

Современные представления о валентности

базируются на строении атомов. Атом состоит из ядра и вращающихся на орбиталях электронах.

Современные представления о валентности

базируются на строении атомов. Атом состоит из ядра и вращающихся на орбиталях электронах.

Само ядро состоит из протонов и нейтронов, которые определяют атомный вес. Для того чтобы вещество было стабильным, его энергетические уровни должны быть заполнены и иметь восемь электронов.

При взаимодействии элементы стремятся к стабильности и либо отдают свои неспаренные электроны, либо принимают их. Взаимодействие происходит по принципу «что легче» - отдать или принять электроны. От этого также зависит то, как изменяется валентность в таблице Менделеева. Количество неспаренных электронов на внешней энергетической орбитали равно номеру группы.

В качестве примера

Щелочной металл натрий находится в первой группе периодической системы Менделеева. Это значит, что у него один неспаренный электрон на внешнем энергетическом уровне. Хлор находится в седьмой группе. Это значит, что у хлора есть семь неспаренных электронов. Для завершения энергетического уровня хлору не хватает ровно одного электрона. Натрий отдает ему свой электрон и становится стабильным в соединении. Хлор же получает дополнительный электрон и тоже становится стабильным. В итоге появляется связь и прочное соединение - NaCl - знаменитая поваренная соль. Валентность хлора и натрия в этом случае будет равна 1.