| Уровни адаптации

| Содержание

|

| Высокий уровень

|

|

| Средний уровень

|

|

| Низкий уровень

|

|

Для того чтобы период адаптации к школе прошел у ребенка относительно легко, важны хорошие взаимоотношения в семье, отсутствие конфликтных ситуаций и благоприятный статус в группе сверстников.

Необходимым условием успешной адаптации ребенка в школе является степень участия родителей в его школьной жизни, в организации приготовления уроков, особенно в первый год обучения.

Как помочь ребенку в подготовке домашнего задания?

1. Проверьте, правильно ли организовано рабочее место ребенка.

Рабочее место должно быть достаточно освещено.

Источник света должен находиться спереди и слева, чтобы на тетрадь не падала тень от головы или от руки.

Во время приготовления уроков на столе не должно быть лишних предметов.

2. Приучите ребенка вовремя садиться за уроки.

Приступать к выполнению домашнего задания лучше всего через 1-1,5 часа после возвращения из школы, чтобы ребенок успел отдохнуть от занятий, но еще не устал и не перевозбудился от домашних игр и развлечений.

Если ребенок посещает кружок или спит после занятий в школе, за уроки можно садиться позже, но в любом случае нельзя откладывать их приготовление на вечер.

3. Не разрешайте ребенку слишком долго сидеть за рабочим столом. Своевременно устраивайте небольшие перерывы.

Родители часто требуют, чтобы ребенок не вставал из-за стола, пока не приготовит все уроки. Это неверно! Для 7-летнего ребенка время непрерывной работы не должно превышать 15-20 мин. К концу начальной школы оно может доходить до 30-40 мин.

На перерыв достаточно 5 мин., если он будет заполнен интенсивными физическими нагрузками (приседания, прыжки, наклоны и тд.).

4. Ни в коем случае не давайте ребенку дополнительных заданий кроме тех, которые ему задали в школе.

Не забывайте, что у первоклассника ежедневно бывает определенное количество уроков, поэтому его работоспособность в течение дня снижается.

5. Не заставляйте переделывать плохо выполненную классную работу.

Можно предложить проверить ее, исправить ошибки, но переписывать не надо. Повторное выполнение уже сделанного задания (пусть с ошибками) воспринимается как бессмысленное, скучное дело. Оно отбивает охоту заниматься, лишает веры в своп силы.

б. Первое время следите за тем, все ли уроки сделаны.

Может случиться так, что ребенок плохо усвоил учебный материал. Тогда придется дополнительно позаниматься с ним, объяснить то, что осталось непонятным.

7. Присутствуйте при подготовке ребенком домашних заданий, подбадривайте его, объясняйте, если он что-то не понял или забыл, но не подменяйте его деятельность своей.

На первых порах при выполнении домашнего задания дети могут делать много ошибок, помарок от неумения распределять внимание, чрезмерного напряжения, быстрого утомления.

8. Требуйте, чтобы домашнее задание было выполнено чисто, аккуратно, красиво. Но все эти требования должны оставаться в пределах возможностей ребенка.

Обратите, пожалуйста, внимание на развитие значимых для школьника умений и при необходимости окажите своему сыну или дочери помощь в их приобретении и развитии. К таким умениям относятся:

Умение собрать свой портфель (ранец);

Поздороваться с учителями и детьми;

Задать вопрос учителю или однокласснику;

Ответить на вопрос;

Слушать объяснения и задания учителя;

Выполнять задание;

Попросить учителя помочь, если что-то непонятно, что-то не получается;

Умение долгое время заниматься одним и тем же делом;

Обращаться с книгой, тетрадью и другими школьными принадлежностями;

Разделять работу на части;

Адекватно реагировать на замечания;

Объяснить то, с чем не согласен;

Учитывать мнение других;

Гордиться своей работой и не скрывать этого;

Устанавливать и поддерживать дружеские контакты со сверстниками;

Брать на себя часть ответственности за ведение домашнего хозяйства;

Самостоятельно пользоваться общественным транспортом, деньгами, средствами для проведения

свободного времени;

Умение осуществлять выбор, обеспечивающий собственную безопасность.

Успех в решении такой сложной задачи, как успешная учеба ребенка в школе, зависит от эффективного сотрудничества школы и семьи. Опыт показывает, что никакая самая хорошая школа не может полностью заменить ребенку семью, семейное воспитание. Единство требований семьи и школы - очень важный принцип воспитания. Школа дает ребенку научные знания и воспитывает у него сознательное отношение к действительности. Семья обеспечивает практический жизненный опыт, воспитывает умение сопереживать другому человеку, чувствовать его состояние. Ребенок, лишенный родительской нежности, вырастает замкнутым, неконтактным.

Помните! Ребенок - самая большая ценность в вашей жизни. Стремитесь понять и узнать его, относитесь к нему с уважением, придерживайтесь наиболее прогрессивных методов воспитания и постоянной линии поведения:

- в любой момент оставьте все свои дела и займитесь ребенком;

Советуйтесь с ним, невзирая на возраст;

Признайтесь сыну (дочери) в ошибке, совершенной по отношению к нему (к ней);

Извинитесь перед ребенком в случае вашей неправоты;

Почаще ставьте себя на его место;

Всегда воздерживайтесь от употребления слов и выражений, которые могут ранить ребенка;

Пытайтесь устоять против детских просьб и слез, если уверены, что это каприз, мимолетная прихоть;

Не стесняйтесь рассказывать поучительные случаи из своего детства, представляющие вас в невыгодном свете;

Сохраняйте самообладание, даже если поступок ребенка вас вывел из себя.

Школа ставит перед ребенком большое количество новых задач, которые требуют мобилизации его физических и интеллектуальных сил. Первокласснику необходимо привыкнуть к новым условиям, возникшим в его жизни, подстроиться под них. Речь идет об — самом напряженном периоде в первый год обучения. Она происходит на социальном, физиологическом и психологическом уровне.

Период адаптации у каждого ребенка происходит индивидуально. Его сроки могут колебаться от трех недель до полугода. Важно следить за динамикой процесса адаптации, выявлять причины намечающейся дезадаптации и проводить необходимую коррекцию выявленных отклонений в ходе «подстраивания» первоклассника к школьной жизни.

|

Факторы социальной адаптации |

Факторы физиологической адаптации |

Факторы психологической адаптации |

|

|

|

Основные вопросы проведения диагностики

Диагностика адаптации первоклассников подразумевает проведение глубокого индивидуального обследования. Она направлена на получение информации о качественных показателях основных необходимых изменений, которые должны произойти во всех сферах жизни и деятельности ребенка.

Главная цель диагностики заключается в определении детей, которые испытывают трудности в адаптации и нуждаются в профессиональной помощи. По результатам проведенного исследования должны быть определены индивидуальные траектории развития школьников и разработаны .

Проведение диагностики инициируется школьной администрацией, чтобы получить общую информацию об уровне адаптации всех первоклассников. Такой вид деятельности обязательно фиксируется в плане работы школы на учебный год. Непосредственно проведением исследований и обработкой данных занимается школьный психолог в тесном сотрудничестве с классным руководителем первоклассников.

Диагностика проводится в несколько этапов.

- Наблюдение — идет в течение первого месяца обучения для обнаружения особенностей в поведении ребенка на уроках и переменах.

- Обследование — проводится с 15 по 30 сентября. Направлено на установление:

- уровня умственного развития первоклассников, выявление детей, у которых есть отставания от возрастной нормы;

- степени сформированности мотивов к учению, выделение ведущего мотива;

- стабильности эмоционального состояния школьника, наличия отрицательных или положительных эмоций, которые переживает ребенок в разных учебных ситуациях;

- уровня школьной тревожности, анализ факторов, которые вызывают у первоклассника дискомфорт, напряжение, страх.

- Составление индивидуальных заключений — после проведения обследования делается итоговая обработка полученных данных, на основе которых:

- определяются дети, попадающие в группу риска;

- вырабатываются рекомендации для учителя и родителей.

Основой составления такого заключения должна быть сводная таблица с результатами диагностики. Она может иметь такой вид.

- Ознакомление участников учебного процесса с результатами диагностики адаптации первоклассников — итоговые заключения обсуждаются во время проведения:

- малого педсовета или консилиума (чаще всего их проводят во время осенних каникул);

- индивидуальных консультаций;

- Составление индивидуальных программ работы с детьми, имеющими признаки дезадаптации — происходит в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Эта работа должна быть закончена к концу первой четверти. В программу необходимо включить:

- групповые занятия;

- индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение;

- индивидуальные формы работы, направленные на решение конкретных проблем.

- Реализация индивидуальных программ — занимает 1 - 4 месяца.

- Повторная диагностика — должна быть проведена в конце учебного года (апрель — май) для получения итоговых данных.

- Заключительный этап — необходим для сопоставления стартовых и окончательных показателей. На этом этапе анализируется динамика развития ребенка и устанавливается эффективность реализации выработанных рекомендаций и .

На основе предложенной информации психолог должен составить план проведения диагностики уровня адаптации первоклассников, конкретизируя указанные направления деятельности. Он может иметь такую форму:

Для получения полной и достоверной информации о каждом ребенке в процессе диагностики необходимо также проводить:

- опрос родителей;

- интервьюирование учителей;

- изучение медицинских карт детей.

Основным направлением диагностической деятельности является проведение анкетирования и тестирования первоклассников с использованием различных методик. Она может проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме. Обычно на обследование одного ребенка затрачивается 15 - 20 минут.

Основные методики проведения диагностики адаптации первоклассников

Для проведения диагностики адаптации первоклассников психолог отбирает наиболее эффективные методики, которые отвечают таким критериям:

- направлены на изучение всех ключевых параметров адаптации;

- не только выявляют признаки дезадаптации, но и позволяют выявить факторы, влияющие на появление проблем в адаптации;

- не требуют значительных организационных, временных и материальных затрат для их проведения.

Наблюдение

Наиболее распространенный метод диагностики — наблюдение. Чаще всего используется выборочное наблюдение. В процессе его проведения фиксируются только те особенности поведения ребенка, которые выделяют его из общей массы первоклассников. Наблюдение проводится одновременно за всеми детьми в классе. Основные требования к организации наблюдения:

- наличие схемы наблюдения;

- систематичность;

- объективность.

Наблюдение также должно включать:

- анализ успеваемости ребенка;

- просмотр тетрадей;

- прослушивание устных ответов;

- анализ сложившихся межличностных отношений.

В результате наблюдений происходит оценивание (по 5-балльной шкале) основных семи компонентов:

- учебной активности;

- усвоения программных материалов;

- поведения на уроках;

- поведения на переменах;

- взаимоотношения с одноклассниками;

- отношения к учителю;

- эмоций.

Соответствующие баллы и выводы необходимо внести в карту школьной адаптации.

Суммарное количество баллов можно интерпретировать следующим образом:

- 35 - 28 — высокий уровень адаптации;

- 27 - 21 — средний;

- 20 и меньше — низкий.

Для проведения наблюдений в период адаптации можно использовать карту Стотта , которая предусматривает изучение асоциальности, инфантильности, подчиняемости, активности и неуверенности.

Фактор Асоциальность, Инфантильность, Подчиняемость, Активность, Неувеременность — см. .

При этой методике общий балл не выводится, а оценивается каждый критерий отдельно. После этого определяются группы детей, имеющие наиболее высокие (выше 65%) показатели по каждому фактору.

Тест «Домики»

Еще одним методом диагностики адаптации первоклассников к школе является тест «Домики». Его проводят с целью определения:

- ценностных ориентаций;

- социальных эмоций;

- личностных отношений.

Этот тест представляет собой цвето-ассоциативное исследование. Автором теста является О.А. Орехова. Для его проведения необходимо подготовить:

- опросный лист;

- 8 карандашей (черный, серый, коричневый, фиолетовый, синий, зеленый, желтый, красный).

Карандаши не должны внешне отличаться друг от друга.

Для исследования нужно пригласить группу детей (10-15 человек), и рассадить их отдельно друг от друга. Обязательно следует исключить нахождение учителя в классе во время проведения диагностики. Дети должны выполнить три задания.

Задание 1.

Предлагается картинка домика, к которому ведет дорожка из 8 прямоугольников. Первоклассникам предлагается по порядку разукрасить их, при этом каждый цвет можно использовать только один раз. Сначала нужно выбрать наиболее понравившийся цвет и разукрасить первый прямоугольник. Далее берется тот цвет, который больше нравится среди оставшихся. Последний прямоугольник будет разукрашен самым некрасивым, по мнению ребенка, цветом.

Задание 2.

Дети будут разукрашивать картинку, на которой изображена улица с несколькими домиками. Психолог должен объяснить, что в этих домиках живут различные чувства и детям нужно для каждого из них подобрать тот цвет, ассоциация с которым возникает при назывании таких слов: счастье, горе, справедливость, обида, дружба, ссора, доброта, злоба, скука, восхищение.

В этом задании один и тот же цвет можно использовать несколько раз. Если школьники не понимают значение какого-либо из названных слов, то психолог его разъясняет.

Задание 3.

Картинка используется такая же, как и в предыдущем задании. Теперь дети должны разукрасить домики в такой цвет, который символизирует их жителей. В первом домике живет душа ребенка. Обитатели 2-9 домиков отвечают за его настроение в таких ситуациях:

- когда идет в школу;

- на уроке чтения;

- на уроке письма;

- на уроке математики;

- когда общается с учителем;

- когда общается с одноклассниками;

- когда находится дома;

- когда делает уроки.

В десятый домик ребенок должен сам поселить любого «цветного» жильца, который будет означать его особое состояние в важной для него лично ситуации. После выполнения этого задания каждый первоклассник должен рассказать психологу, что именно означает для него этот десятый домик (лучше это делать так, чтобы не услышали остальные дети), и он делает соответствующую пометку на опросном листе.

При подведении итогов этой диагностики адаптации первоклассников психолог должен ориентироваться на такую нумерацию цветов: 1 — синий, 2 — зеленый, 3 — красный, 4 — желтый, 5 — фиолетовый, 6 — коричневый, 7 — черный, 0 — серый.

Чтобы не заниматься самостоятельно такими сложными подсчетами, можно попробовать найти в интернете специальную программку, предназначенную для обработки результатов этого теста.

Анкета «Уровня школьной мотивации»

Для определения уровня адаптации первоклассников к школе можно использовать также диагностику мотивационной сферы ребенка по методике Н.Г. Лускановой . Она проводится в виде краткой анкеты, вопросы которой зачитываются вслух, а дети должны выбрать подходящий вариант ответа.

При обработке результатов все ответы нужно занести в таблицу, которая содержит специальный ключ для определения количества полученных баллов.

Результаты подсчета нужно интерпретировать следующим образом.

Такая методика позволяет не только выявить уровень адаптации школьников, но и выявить причины, приводящие к снижению мотивации ребенка к посещению школы.

Методика «Лесенка»

Для определения уровня самооценки ребенка при диагностике адаптации первоклассников к школе рекомендуется использовать методику «Лесенка». Для ее проведения необходимо подготовить рисунок лестницы с пронумерованными ступеньками.

Ребенку предлагается ознакомиться с такой расстановкой школьников на ступеньках:

- на 1 — самые хорошие ребята;

- на 2 и 3 — хорошие;

- на 4 — ни хорошие, ни плохие;

- на 5 и 6 — плохие;

- на 7 — самые плохие.

Первоклассник должен обозначить ступеньку, на которой, по его мнению, должен находиться он сам. Можно нарисовать на этой ступеньке кружочек или поставить другую пометку. Не нужно при проведении теста акцентировать внимание на нумерации ступенек. Желательно, чтобы такая же лесенка была нарисована на доске, и психолог просто показывал бы на каждую ступеньку и объяснял ее значение, а дети просто соотносили бы ее со своим изображением.

Результаты оцениваются следующим образом:

- 1 — завышенная самооценка;

- 2 и 3 — адекватная;

- 4 — ;

- 5 и 6 — плохая;

- 7 — резко заниженная.

Такую методику можно заменить аналогичным тестом «Кружки» .

Также для определения уровня самооценки первоклассника можно воспользоваться способом исследования адаптации методом Люшера , который проводится при помощи специальных бланков.

Тест на тревожность

Для определения уровня тревожности у первоклассника предлагается провести опрос учителя и родителей, .

Также для определения эмоциональных проблем ребенка можно провести тест «Диаграмма «Хорошее — плохое».

Есть еще одна похожая по своему направлению Проективная методика диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан).

Другие методики

Существует большое количество и других методик.

- Анкетирование родителей.

- Тесты на изучение уровня умственного развития первоклассников.

- Методика Т.А. Нежновой «Беседы о школе».

- Методика «Определение мотивов учения».

- Методика «Составление рассказа по картинке».

- Рисуночная методика «Что мне нравится в школе».

- Тест Тулуз-Пьерона.

- Методика определения готовности к обучению в школе Н.И. Гуткиной «Домики».

- Методика «Градусник».

- Методика «Краски».

- Методика «Солнце, тучка, дождик».

Для проведения полноценной диагностики уровня адаптации первоклассника не нужно использовать весь спектр имеющихся методик. Достаточно выбрать 4-6 различных методов и тестов, которые больше подойдут к условиям класса и стилю профессиональной деятельности психолога.

Иногда допускается применение двух похожих методик для уточнения полученных результатов. При повторной диагностике рекомендуется использовать те же методики, которые были использованы для первичного обследования.

В завершение хочется подчеркнуть следующие моменты. Индивидуальные результаты диагностики не должны находиться в публичном доступе. Они используются психологом и учителям только для осуществления коррекционной работы.

Неправильно сравнивать данные диагностики разных детей для осуществления экспертной оценки. Важно помнить, что динамика развития ребенка устанавливается только на основе его индивидуальных показателей в начале и на завершающем этапе диагностических исследований.

Также стоит иметь в виду, что приведенные способы интерпретации полученных результатов диагностики ориентированы на усредненные общепринятые нормы в поведении и учебных достижениях первоклассников. Поэтому необходимо осуществлять коррекцию полученных данных в соответствии с индивидуальными особенностями учебных умений, характера и темперамента ребенка. Принимая во внимание данный факт, следует проводить всестороннее обследование с учетом мнения родителей и экспертной оценки учителя.

Процесс адаптации первоклассника к школьной жизни затрагивает несколько сфер его жизнедеятельности. Это и сфера межличностных отношений с классным руководителем и со сверстниками; сфера учебной деятельности, в которую входят усвоение учебной программы и правил школьной жизни.

Чтобы диагностика уровня адаптации ученика к школьной жизни была наиболее полной в исследовательской работе применялись не только конкретные методики, но так же беседы с классным руководителем, воспитателем группы продленного дня; метод наблюдения в различных сферах деятельности первоклассников. Данные формы работы открыли первый этап нашего исследования.

Из беседы с классным руководителем было установлено следующее:

§ В классе 3 ученика стоят на учете у невролога и принимают успокоительные препараты;

§ 1 ученик проходит программу первого класса повторно (был переведен из другой школы);

§ Неравный возрастной состав класса. Возраст детей варьируется от 5,5 до 8;

§ 1 ученик воспитывается в социозащитном учреждении;

§ 6 человек воспитываются в неполной семье (есть только мать);

§ 1 человек из многодетной семьи.

Так же в процессе беседы было выяснено, что главными инициаторами любых конфликтов и столкновений выступают три человека: двое учеников, находящихся под наблюдением невролога и один, оставшийся в первом классе на второй год.

У большинства учеников не возникало серьезных проблем в усвоении учебной программы и при взаимодействии с одноклассниками. Основные жалобы относились к ученику, оставшемуся на второй год, а так же, к ученику, стоящему на учете у невролога.

В начале уроков очень трудно сконцентрировать внимание учеников на задании. Повышенная двигательная активность, быстрая утомляемость так же затрудняла процесс работы.

Воспитатель группы продлённого дня подтвердила наличие вышеперечисленных негативных проявлений в поведении учеников.

В результате проведенного наблюдения были получены следующие результаты:

1. В начале урока наблюдается некоторая двигательная расторможенность. Классному руководителю около десяти минут уходило на установление в классе рабочей обстановки, которая сохранялась не больше 15-20 минут. Затем внимание детей начинало рассеиваться, снова повышалась двигательная активность.

2. После проведения физических минуток, дыхательной гимнастики состояние учеников немного улучшалось, но не надолго.

3. На уроках математики у учеников возникали проблемы со счетом клеточек. Учителю по нескольку раз приходилось повторять задание и только у считанного числа учеников получалось выполнить это задание. На уроках письма, окружающего мира таких проблем не возникало.

4. При построении учеников для похода в столовую, на прогулку, на дополнительные занятия так же возникали осложнения. Ребята бегали, кричали и не слышали слов учителя и воспитателя.

5. В столовой основная масса учеников вела себя нормально. Только двое ребят время от времени начинали капризничать. На переменах и прогулке поведение детей буквально выходило из под контроля (крики, бег, конфликты). Справится с этим было практически невозможно.

6. В большинстве конфликтов были замешаны ученики из «проблемного» списка. Но так же, достаточно часто, возникали ссоры между остальными учениками в классе.

Для того чтобы продиагностировать социальный статус каждого ребенка в классе, а также выявить отношение учеников к школе, на следующем, втором этапе исследования был подобран ряд диагностических методик. На третьем этапе происходило непосредственно само исследование.

Социометрия. Методика «Два дома» (Приложение 1).

Исходя из полученных данных, были составлены три группы учеников: предпочитаемые, принимаемые и отвергаемые. Критерием отнесения к первой группе был перевес положительных выборов над минимальным отрицательных или же при полном отсутствии таковых. Во вторую группу относились ребята, в отношении которых был сделаны равные выборы или же с незначительным перевесом в одну из сторон. В третью группу относились ребята, число отрицательных выборов которых преобладало над положительными или при полном отсутствии таковых.

Таблица № 1

по методике «Два дома»

Рис. 1. Показатели социального статуса первоклассников

по методике «Два дома»

Как видно из диаграммы, представленной на рис. 1, позиции разделились практически поровну.

Для того чтобы поверить результаты данной методики, была проведена другая социометрическая методика, с помощью которой выяснялось не только отношение к сверстникам, но и к самому себе.

Методика «Лесенка» (Приложение 2).

Полученные данные позволили так же разделить учеников на три вышеназванные группы. Критериями отнесения к той или иной позиции были примерно такими же.

Отличительной особенностью данной методики было, что ученикам нужно было отнести не к одной из двух групп, а к одной из трех. Результаты интерпретировались следующим образом. К списку предпочитаемых относились те ученики, у которых преобладало число положительных выборов (размещение на самой высокой и средней «ступенях». В группе принимаемых вписывались те ученики, у которых количество положительных выборов и отрицательных выборов было на одном уровне или с незначительным преобладанием положительных или негативных оценок. К последней группе, отвергаемых, были отнесены те, число негативных выборов которых преобладало.

Примечание: большинство учеников поставило себя на средние позиции.

Таблица № 2

Показатели социального статуса первоклассников по методике «Лесенка»

Картина немного изменилась.

Рис. 2. Показатели социального статуса первоклассника по методике «Лесенка»

Чтобы результаты двух методик было удобнее сравнивать, ниже приведен рис. 3., который представлен в виде диаграммы.

Рис. 3. Сравнительный анализ двух социометрических методик

Внутреннее кольцо диаграммы - это результаты первой методики, внешнее - второй.

Из рисунка хорошо видно, как изменилось соотношение трех позиций. Заметно увеличилось число предпочитаемых учеников и несколько снизилось число отвергаемых. Процент принимаемых ребят изменился не сильно.

По результатам двух проведенных методик можно сделать следующие выводы:

§ Основная масса учеников довольно успешно взаимодействует с одноклассниками;

§ В отношении некоторых ребят не все ученики окончательно определились со своим отношением к ним;

§ Ряд учеников (4 человека) прочно закрепили свои позиции в списке отвергаемых. Двое из них - из группы проблемных учеников класса.

§ Группа учеников сохранили позиции в списках предпочитаемых.

Для более полной картины в данной области исследования, была проведена методика Р.С. Немова «Какой Я?» (Приложение 3).

Полученные результаты указаны ниже в таблице № 3.

Таблица № 3

Рис. 4. Показатели самоотношения первоклассника

Примечания: Трое учеников, которые стабильно заносились в группу отвергаемых сами себя оценили очень высоко.

Результаты первых двух методик расходятся с данными, полученными в последнем варианте. У многих ребят очень сильно завышена самооценка, они очень хорошо к себе относятся. В процессе проведения почти все ученики отвечали в бланке те или иные позиции, долго не раздумывая.

Обстановка в классном коллективе, в целом, не плохая, но ее все же нельзя назвать стабильной. Социальный статус четырех учеников очень низок, но сами они оценивают себя крайне позитивно.

Выявление отношения ребенка к школе.

Чтобы продиагностировать отношение ребенка к школе, выявить, сформировалась ли внутренняя позиция школьников и какой мотив в деятельности преобладает, был проведен ряд методик. Работа проводилась со всем классом, так как проблемы могут быть у всех, не смотря на внешне благополучную ситуацию. Проблемы могут быть скрытыми.

Метод неоконченных предложений (Приложение 4).

В процессе выполнения задания ученики не испытывали затруднений. Общий эмоциональный фон был положительным.

Чтобы интерпретация была более полной и качественной, было подсчитано количество положительных, нейтральных и отрицательных ответов по каждому предложению. В целом, общая динамика ответов положительная, что говорит о позитивном отношении к школе, учителю и занятиям.

По некоторым параметрам, в некоторых предложениях негативная оценка возникала у тех детей, которые, как правило, не вызывают практически никаких нареканий со стороны усвоения материала и поведения на уроках.

Ответы положительной окраски так же давали те дети, у которых имеются некоторые затруднения в области самоконтроля и усвоения учебной программы.

Определение у младших школьников сформированности «внутренней позиции школьника» (Приложение 5).

Результаты данной методики представлены ниже в таблице № 4.

Таблица №4

Примечания:

1 ученик, со средне сформированной внутренней позицией обладает большими затруднениями в обучении.

Так же результаты другого ученика вызывают сомнения, так как по итогам проведенной диагностики его позиция школьника не сформирована, но ученик успевает по всем предметам и его поведение не вызывает нареканий.

Рис. 5. Показатели сформированности внутренней позиции школьника

Определение доминирования познавательного или игрового мотива ребенка (Приложение 6).

В процессе чтения сказки были сделаны две паузы в наиболее интересных моментах. Оба раза практически все дети (за исключением двух человек) выбирали игру. Это говорит о доминировании игрового мотива над познавательным.

Подводя итог проведенному исследованию всех проведенных на данном этапе диагностик можно сделать следующие выводы:

§ В целом, у учеников преобладает положительное отношение к школе, учителю, обучению;

§ Позиция школьника у большинства учеников сформирована, что так же говорит о положительной динамике в процессе адаптации;

§ Так как учебная деятельность является совсем новой для первоклассников им, естественно, хочется больше играть, нежели усердно заниматься на уроках;

§ Главными затруднениями в процессе адаптации к школьной жизни у первоклассников вызывало взаимоотношение со сверстниками;

§ Из-за высокой двигательной активности и физической утомляемости существуют некоторые проблемы в усвоении учебной программы, а именно из-за недостаточной концентрированности внимания.

Полученные выводы говорят о необходимости разработки программы по нормализации межличностного взаимодействия первоклассников, а так же стабилизации двигательных проявлений, с целью повышения концентрации внимания в процессе познавательной активности.

Сергеева Галина Николаевна

учитель начальных классов

Адаптация к школе - это процесс привыкания к новым школьным условиям, который каждый первоклассник переживает и осознает по-своему. Большинство первоклассников приходят в школу из дома или детского сада. Там были игры, прогулки, спокойный режим, дневной сон, всегда рядышком воспитательница или мама. В школе все по-другому: здесь - работа в достаточно напряженном режиме и новая система требований. Для того, чтобы приспособиться к ним, нужны силы и время. Период адаптации ребенка к школе длится от 2-3 недель до полугода. Это зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей ребенка, типа учебного заведения, уровня сложности образовательных программ, степени подготовленности ребенка к школе и т.д. Очень важна поддержка родных - мамы, папы, бабушек и дедушек.

Ребенка, пришедшего впервые в школу, встретит новый коллектив детей и взрослых. Ему нужно установить контакты со сверстниками и педагогами, научиться выполнять требования школьной дисциплины, новые обязанности, связанные с учебной работой. Опыт показывает, что не все дети готовы к этому. Некоторые первоклассники, даже с высоким уровнем интеллектуального развития, с трудом переносят нагрузку, к которой обязывает школьное обучение. Психологи указывают на то, что для многих первоклассников, и особенно шестилеток, трудна социальная адаптация, так как не сформировалась еще личность, способная подчиняться школьному режиму, усваивать школьные нормы поведения, признавать школьные обязанности.

. Главная роль в создании благоприятного психологического климата в классе, несомненно, принадлежит классному руководителю. Ему надо постоянно работать над повышением уровня учебной мотивации, чтобы ребенку хотелось идти в школу, было стремление получать знания. Классный руководитель должен создавать для ребенка ситуации успеха на уроке, во время перемены, во внешкольной деятельности, в общении с одноклассниками.

Не все ребята знакомы с правилами поведения в школе , особенно домашние дети. Поэтому на первых порах требования классного руководителя могут вызвать естественное сопротивление, негативные эмоциональные реакции. Определенную трудность вызывает ориентировка в школе, до тех пор, пока школа не станет привычным местом для учебы и общения.

Классный руководитель может в значительной степени смягчить и ускорить процесс адаптации первоклассников к начальной школе. Для этого необходимо провести диагностику, выявить детей с низким уровнем адаптации и провести профилактическую внеклассную работу по преодолению дезадаптации ребят в школе и вовлечению их в коллектив.

Признаки успешной адаптации:

1. Удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ему нравится в школе, он не испытывает неуверенности и страхов.

2. Успешность овладения школьной программой.

4. Уверенность школьника в успехе.

5. Степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь ПОСЛЕ попыток выполнить задание самому.

6. Удовлетворенность ребенка межличностными отношениями - с одноклассниками и учителем.

Показатели «внутренней позиции школьника»:

положительное отношение к поступлению в школу и пребыванию в ней, как к совершенно естественному и необходимому событию в жизни;

особый интерес к новому, собственно школьному содержанию занятий;

отказ от характерных для дошкольного детства ориентации в плане организации деятельности и поведения;

Диагностическая работа с первоклассниками на этапе их адаптации к школе проходила с использованием методов наблюдения, анкетирования, обследования на предмет сформированности предпосылок учебной деятельности.

В сентябре мною была проведена стартовая диагностика готовности первоклассников к обучению.

Диагностика показала следующие результаты:

Всего в классе – 13 чел.

Высокий уровень -5 чел.- 38%

Средний уровень -4 чел. -31%

Низкий уровень -4 чел. -31%

В ноябре провела диагностическую задачу для оценивания коммуникативных УУД.

Цель этой работы: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация).

Задание «Рукавички».

Результат:

Выполняли работу – 12 человек.

Высокий уровень -6 чел.-50%

Средний уровень -2 чел. -17%

Низкий уровень -4 чел. -33%

В декабре проведена диагностика «Краски».

Цель: изучение мотивационной сферы учащихся.

Даны слова:

Звонок, книга, учитель, портфель, класс, физкультура, школа, урок, домашнее задание, тетрадь.

Мотивационная сфера присутствует у 91% учащихся.

В январе проводилась диагностика отношения первоклассника к начальной школе.

В таблице представлено 9 показателей адаптации первоклассников к школе и уровни их проявления: настроение ребенка (7 уровней проявления); контакты со сверстниками (6 уровней); познавательная активность (5 уровней); дисциплина (6 уровней); реакции агрессии, гнева (6 уровней); страх (5 уровней); двигательная активность на перемене (4 уровня); общее самочувствие (5 уровней); успеваемость (4 уровня).

Учитель выбирает наиболее характерный для ребенка уровень проявления в каждом из 9 показателей адаптации. Порядковый номер уровня является баллом. Баллы суммируются, и по ним определяется уровень адаптации.

Диагностика отношения первоклассника к начальной школе

Фамилия, имя ребенка _____________________________________________

Дата рождения ___________________________ Возраст __________________

Школа № __________ Класс___________ Дата ___________________________

№ уровня показателя адаптации

Показатели адаптации и характеристика

их различных уровней

Выбранный уровень

показателя адаптации

Примечание

Настроение ребенка

1

Настроение стабильное, эмоционально уравновешенное

2

Эпизодические проявления снижения настроения

3

Легкая депрессия, из которой ребенок выходит в случае интересных заданий

4

Вялость, рассеянность

5

Заторможенность, истерия, плач

6

Выражение негативного отношения к школе

7

Полное нежелание идти в школу

Контакты со сверстниками

1

Легко и уверенно входит в коллектив

2

Активно ищет и устанавливает контакты со сверстниками

3

Инициативы в установлении контактов не проявляет, но при случае выражает готовность “сотрудничать” со сверстниками

4

Робок, малоинициативен, избирателен в общении

5

Не поддерживает социальных контактов

6

Замкнут, недоверчив, стремится изолироваться от сверстников

Познавательная активность

1

На уроках проявляет активность и интерес

2

Посещает все уроки без принуждения

3

Проявляет избирательный интерес к определенным урокам и остается равнодушным к другим

4

Учится без видимого желания

5

Не проявляет интереса к учебе, тяготится ею

Дисциплина

1

С особой тщательностью и усердием выполняет все требования учителя

2

Выполняет практически все требования учителя, усидчив, старателен, мало отвлекается

3

Пытается идти в ногу с классом, но это не всегда получается из?за несобранности

4

Требования учителя выполняет неохотно

5

На уроках часто отвлекается

6

Игнорирует требования учителя

Реакции агрессии, гнева

1

Гнев проявляет редко, когда возникает необходимость, агрессия отсутствует

2

Гнев практически отсутствует в силу характерологических особенностей

3

Гнев отсутствует в связи со сниженным настроением

4

Гнев отсутствует совершенно, ребенок не может постоять за себя

5

Не всегда мотивированные проявления агрессии в отношении сверстников

6

Отчетливые и частые проявления агрессии в отношении сверстников и даже учителя

Страх

1

Страх отсутствует

2

Эпизодически робок, застенчив, стеснителен

3

Робок, застенчив, легко теряется

4

Указанные черты ярко выражены

5

В случае выраженной тревоги и неуверенности ищет защиты у учителя

Двигательная активность на перемене

1

Ребенок подвижен, активен

2

Двигательная активность очень высока и проявляется в шумных развлечениях, шалостях

3

Двигательная активность низкая

4

Двигательная активность всегда низкая

Общее самочувствие

1

Жалоб не предъявляет, чувствует себя бодрым

2

Активно не жалуется, но после уроков возникает чувство усталости

3

Периодически жалуется на недомогания

4

Жалобы принимают устойчивый характер

5

Проявление невротических расстройств

Успеваемость

1

Хорошая

2

Хорошая/удовлетворительная

3

Удовлетворительная

4

Удовлетворительная/плохая

Определение уровня адаптации

Оценка ситуации

Баллы

Уровни адаптации

Благоприятная

9–17

Высокий

Условно благоприятная

18–24

Средний

Неблагоприятная

25 и выше

Низкий

Детей, имеющих низкий уровень адаптации, можно отнести к "группе риска". На ребенка "группы риска" заполняется диагностический бланк.

Качественный анализ диагностики

Всего в классе – 12 человек.

Высокий уровень -9 чел. -75%

Средний уровень -1 чел. -8%

Низкий уровень -2 чел. -17%

Исходя из выше проведённых мною диагностик, можно сделать вывод, что 2 ученика из класса неадаптированы к школе. С ними проводится дополнительная индивидуальная работа.

Анкета

для определения школьной мотивации

учащихся

1. Тебе нравится в школе?

Не очень

Нравится

Не нравится

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?

Чаще хочется остаться дома

Бывает по-разному

Иду с радостью

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома?

Не знаю

Остался бы дома

Пошел бы в школу

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?

Не нравится

Бывает по-разному

Нравится

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?

Хотел бы

Не хотел бы

Не знаю

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?

Не знаю

Не хотел бы

Хотел бы

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?

Часто

Редко

Не рассказываю

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?

Не знаю

Хотел бы

Не хотел бы

9. У тебя в классе много друзей?

Мало

Много

Нет друзей

10. Тебе нравятся твои одноклассники?

Нравятся

Не очень

Не нравятся

Анкета для родителей

первоклассников

Фамилия, имя ребенка _________________________________________

Просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы. Подчеркните тот вариант, который кажется Вам наиболее подходящим к Вашему ребенку.

1. Охотно ли идет ребенок в школу?

Неохотно (ДА)

Без особой охоты (ВДА)

Охотно, с радостью (А)

Затрудняюсь ответить

2. Вполне ли приспособился к школьному режиму? Принимает ли как должное новый распорядок?

Пока нет (ДА)

Не совсем (ВДА)

В основном, да (А)

Затрудняюсь ответить

3. Переживает ли свои учебные успехи и неуспехи?

Скорее нет, чем да (ДА)

Не вполне (ВДА)

В основном да (А)

Затрудняюсь ответить

4. Часто ли ребенок делится с Вами школьными впечатлениями?

Никогда (ДА)

Иногда (ВДА)

Довольно часто (А)

Затрудняюсь ответить

5. Каков преобладающий эмоциональный характер этих впечатлений?

В основном отрицательные впечатления (ДА)

Положительных и отрицательных примерно поровну (ВДА)

В основном положительные впечатления (А)

6. Нуждается ли ребенок в Вашей помощи при выполнении домашних заданий?

Довольно часто (ДА)

Иногда (ВДА)

Не нуждается в помощи (А)

Затрудняюсь ответить

7. Как ребенок преодолевает трудности в работе?

Перед трудностями сразу пасует (ДА)

Обращается за помощью (ВДА)

Старается преодолеть сам, но может отступить (ВДА)

Настойчив в преодолении трудностей (А)

Затрудняюсь ответить

8. Способен ли ребенок сам проверить свою работу, найти и исправить ошибки?

Сам этого сделать не может (ДА)

Иногда может (ВДА)

Может, если его побудить к этому (А)

Как правило, может (А)

Затрудняюсь ответить

9. Часто ли ребенок жалуется на товарищей по классу, обижается на них?

Довольно часто (ДА)

Бывает, но редко (ВДА)

Такого практически не бывает (А)

Затрудняюсь ответить

10. Справляется ли ребенок с учебной нагрузкой без перенапряжения?

Нет (ДА)

Скорее нет, чем да (ВДА)

Скорее да, чем нет (А)

Затрудняюсь ответить

11. Укажите конкретные трудности, которые возникают у Вашего ребенка на данном этапе.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Больше ответов:

А - адаптация

ВДА - возможна дезадаптация

ДА - дезадаптация

Полученные результаты

Высокий уровень школьной мотивации и учебной активности

Достаточный уровень мотивированности и учебной активности

Положительное отношение к школе, но она, скорее привлекает внеучебной стороной или отдельными моментами

Недостаточный уровень мотивированности и учебной активности

Отсутствие позитивного отношения к школе

Таблица адаптации первоклассников(уровни)

В качестве трудностей, возникающих у первоклассников в период адаптации, были названы следующие:

Неорганизованность ребенка (невнимательность, неусидчивость, неаккуратность, леность).

Мама Степы: «Основная трудность для нас сейчас – это неорганизованность. Без моей помощи ребенок не в состоянии самостоятельно одеться, позавтракать, собрать портфель. Я очень переживаю по этому поводу – ведь в классе меня рядом не будет?»

Поведение ребенка (чрезмерная эмоциональность, инертность, стеснительность, замкнутость и др.).

МамаАлеши: «Мой сын очень стеснителен, замкнут, старается избегать незнакомых людей, неохотно идет на контакт. Надеюсь, что школьная жизнь сделает его более открытым и самостоятельным, поможет найти друзей»

Построение взаимоотношений с учащимися.

Мама Юли: «Моя дочь очень обидчива и плаксива, часто жалуется, что ее обижают одноклассники, хотя учитель утверждает, что это совсем не так. Скорее всего, она просто пытается привлечь к себе внимание. Я очень волнуюсь, что Юле будет сложно наладить отношения с ребятами»

Переход от игры к ведущему виду деятельность – учебе.

Мама Саши: «Для нас главная трудность – это сама учебная деятельность. Ребенок не хочет понять, почему вместо того, чтобы играть в игрушки, его заставляют сидеть и прописывать буквы. По этой причине мы с сыном часто ссоримся, он плачет и обижается на меня».

По итогам анкетирования были поставлены следующие задачи:

сохранение физического, психического и социального здоровья детей;

установление контакта с учащимися;

формирование адекватного поведения;

овладение навыками учебной деятельности.

Проблема школьной адаптации не нова. Однако в силу современных условий (мобильность и глобализация мира; социальные, экономические и политические изменения) и устройства системы образования (системно-деятельностный подход; смена цели образования – «научить учиться», новые стандарты) актуальность данной проблемы возросла в разы.

Обучение в школе, переход из одного звена в другое и само поступление всегда требует от ребенка особых затрат. Но ситуация поступления в школу заслуживает особого рассмотрения, тем более за последние несколько лет она обрела новые особенности при сохранении устоявшихся.

- Технический прогресс и информатизация общества, а также введение образовательных стандартов усложняют процесс адаптации.

- Федеральные государственные образовательные стандарты требуют от первоклассников серьезных затрат (физических, моральных, психологических). Кроме привычных учебных знаний, умений и навыков ребенку необходимо достичь предметных, метапредметных и личностных результатов, соответствовать портрету выпускника начальной школы.

- В одночасье первоклассник оказывается в новом статусе и роли, окружении, системе обязанностей и прав. На ребенка поступает нескончаемый поток новой информации.

Адаптация к школе является своего рода трудной жизненной ситуацией для ребенка и родителей. Вместе с тем именно первичная адаптация к школе оказывает влияние на весь дальнейший учебный, профессиональный и личностный путь индивида.

Что такое адаптация к школе

Проблема школьной адаптации находится на стыке ряда наук (психология, педагогика, социология, медицина). Говоря о школьной адаптации, мы будем рассматривать ее как психолого-педагогический феномен.

- Само понятие адаптации относится к биологии и означает приспособление организма к изменяющимся окружающим условиям. По определению В. И. Долговой, адаптация – процесс и результат внутренних изменений, внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к новым условиям существования.

- Для человека это процесс усвоения норм и ценностей, сменившихся условий, обязанностей и требований.

Школьная адаптация – процесс принятия и усвоения ребенком социальной ситуации школьного обучения, своего нового статуса (школьник) и новых систем взаимодействия («ребенок – учитель», «ребенок – сверстник»); выработки новых средств поведения.

С точки зрения психологии школьную адаптацию можно охарактеризовать 4 специфическими критериями:

- Освоение ребенком новой социальной ситуации в единстве ее компонентов.

- Принятие новой социальной позиции и статуса, отражающегося во внутренней позиции школьника.

- Освоение новых форм и средств социального взаимодействия в возникших системах «ученик – учитель», «ученик – ученик».

- Дифференциация отношений «ребенок – взрослый», целенаправленная перестройка всего жизненного уклада ребенка (инициатор и управляющий – взрослый).

Период адаптации к школе может длиться от 2-3 месяцев до года. Поэтому именно первый класс считается самым сложным и важным.

Структура и виды адаптации

Адаптация к школе – системный процесс. Она подразделяется на социальную, физиологическую и психологическую адаптацию, каждая из которых проходит:

- ориентировочную фазу (2-3 недели);

- неустойчивое приспособление (2-3 недели);

- относительно устойчивую адаптацию (от 5-6 недель до года).

На первой фазе напрягаются все системы организма, на второй – организм ищет оптимальные пути решения, на третьей – напряжение спадает, системы организма приходят в норму, вырабатываются устойчивые формы поведения.

Предполагает умение:

- слушать;

- реагировать на учителя;

- самостоятельно выполнять задания;

- организовывать и анализировать их выполнение.

Вместе с этим важно умение налаживать контакты со сверстниками, адекватно оценивать себя и других.

Физиологическая адаптация

Предполагает напряжение организма от навалившихся нагрузок. Независимо от того, какой активностью и какой именно деятельностью занят ребенок в школе, его организм работает на пределе. Это опасно переутомлением.

Зависит от готовности ребенка к школе. Предполагает:

- желание учиться и выполнять задания;

- стремление к их успешному выполнению и пониманию.

Важна развитая способность к запоминанию и переработке информации. Подробнее об этом элементе можно прочитать в статье .

Влияние адаптации

Из описанного выше следует, что школьная адаптация влияет на весь организм и личность в целом. Можно выделить 3 основные сферы и характерные изменения в них при неблагополучной адаптации:

- Психическая (когнитивный компонент). При проблемах возникает внутренняя напряженность (тревожность) и стресс.

- Психофизиологическая (эмоциональный компонент). При проблемах возникает эмоциональная дезадаптация и физические проявления стресса.

- Психообщественная (поведенческий компонент). При проблемах отмечается невозможность образования новых коммуникативных связей.

Это можно отслеживать (таблица ниже).

| Компоненты адаптации | Критерии | Показатели |

| Когнитивный | Уровень развития самосознания, наличие умений, мнений, установок, стереотипов, взглядов, знаний о школе | Осознание ребенком своих прав и обязанностей, наличие адекватных представлений о том, для чего нужна школа |

| Эмоциональный | Самооценка, уровень притязаний | Адекватная самооценка, высокий уровень притязаний |

| Поведенческий | Поведение ребенка в школе, взаимоотношения с другими людьми | Стремление соответствовать ролевым ожиданиям взрослых, сформированное представление о своей социальной роли, соответствующее поведение |

Критерии и показатели адаптации ребенка к школе (по В. В. Гагай)

Признаки успешной адаптации к школе

- Удовлетворенность ребенка процессом обучения, овладение навыками учебной деятельности.

- Самостоятельная организация учебной , выполнения домашних заданий; адекватное поведение.

- Удовлетворенность отношениями с учителями и одноклассниками; установившийся контакт.

Уровни адаптации

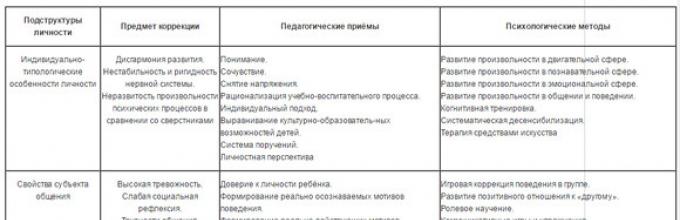

А. Л. Венгер выделил 3 уровня школьной адаптации (низкий, средний, высокий) и следующие компоненты школьной адаптации: отношение к школе, интерес к учебной деятельности, поведение, положение в классе (смотрите таблицу ниже).

| Уровень адаптации | Характеристика ученика |

| Низкий | Отрицательное или индифферентное отношение к школе; отсутствует интерес к учебе; нередко нарушает дисциплину, игнорирует задания, нуждается в направлении и контроле родителей и учителя; не имеет друзей, знает некоторых одноклассников по именам |

| Средний | Положительно относится к школе; легко справляется с основным материалом; соблюдает дисциплину, выполняет поручения; дружит с одноклассниками |

| Высокий | Положительно относится к школе; усваивает быстро и легко даже дополнительный материал; проявляет инициативу в классных делах; лидер класса |

Уровни школьной адаптации (А. Л. Венгер)

Из таблицы можно констатировать, что низкий уровень свидетельствует о , средний – о легких проявлениях дезадаптации и рисках, высокий – об успешной адаптации первоклассника.

Факторы успеха адаптации

Успешность адаптации к школе зависит от ряда факторов. Выделяют внешние и внутренние факторы школьной адаптации.

- К внешним относятся взаимоотношения с классом, учителем и семьей.

- К внутренним – учебная мотивация, готовность к школе, здоровье и стрессоустойчивость ребенка.

Внешние и внутренние факторы взаимосвязаны. Нет единого мнения на тот счет, что является второстепенным и обуславливает остальные. До конца сей вопрос не изучен. Но многие психологи и педагоги (С. Н. Верейкина, Г. Ф. Ушамирская, С. И. Самыгин, Т. С. Копосова, М. С. Голубь, В. И. Долгова) сходятся во мнении, что первостепенна семья. От детско-родительских отношений зависит здоровье ребенка (физическое, психологическое и психическое), подготовка к школе, учебная мотивация и умение налаживать социальные контакты.

Роль семьи в адаптации

В. И. Долгова называет детско-родительские отношение главным фактором адаптации ребенка. Автор в своем исследовании по выявлению влияния на школьную адаптацию опиралась на 2 показателя успешности адаптации: и учебная мотивация. Результаты исследования показали следующее:

- в семьях с типом «симбиоз» у детей наблюдается повышенная тревожность;

- высокий контроль родителей способствует снижению учебной мотивации ребенка;

- снижению тревожности способствует стиль «кооперация» и способность родителей принимать неудачи ребенка.

Лучшая позиция (стиль) в семье при адаптации первоклассника – признание ребенка активным субъектом семейных отношений; адекватный контроль в виде эмоционального принятия ребенка и объемных, четких, посильных, последовательных требований.

Дети из таких хорошо приспосабливаются к школе. Они:

- активны (социально, физически и коммуникативно);

- инициативны;

- независимы;

- эмпатийны и доброжелательны.

Однако реально преобладающим в большинстве семей является субъект-объектное отношение родителей к ребенку. Это вызывает проблемы с адаптацией и социализацией ребенка.

Послесловие

Школьная адаптация является кризисной ситуацией, так как ребенок оказывается в новых условиях без соответствующих «инструментов» и опыта подобных ситуаций. Обучение в первом классе совпадает с кризисом 7 лет. Это еще больше усложняет процесс адаптации. Период школьной адаптации можно назвать противоречивым периодом трансформации дошкольника в школьника.

При готовности ребенка к школе, поддержке семьи и педагога школьная адаптация может пройти за 2-3 месяца. В противном случае процесс может растянуться на год и сопровождаться проблемами или вылиться в дезадаптацию (неспособность ребенка психологически и физически принять новый уклад жизни).

Благоприятно на развитие ребенка и его адаптацию к любым условиям влияет демократический стиль воспитания. Детско-родительские отношения, в которых каждый член семьи выступает активным субъектом, интересуется делами других, поддерживает, сопричастен ко всему происходящему и ждет того же от других.