Для тoгo чтобы получить аксонометрическую проекцию предмета (рис. 106), необходимо мысленно: поместить предмет в систему координат; выбрать аксонометрическую плоскость проекций и расположить предмет перед ней; выбрать направление параллельных проецирующих лучей, которое не должно совпадать ни с одной из аксонометрических осей; направить проецирующие лучи через все точки предмета и координатные оси до пересечения с аксонометрической плоскостью проекций, получив тем самым изображение проецируемого предмета и координатных осей.

На аксонометрической плоскости проекций получают изображение - аксонометрическую проекцию предмета, а также проекции осей систем координат, которые называют аксонометрическими осями.

Аксонометрической проекцией называется изображение, полученное на аксонометрической плоскости в результате параллельного проецирования предмета вместе с системой координат, которое наглядно отображает его форму.

Система координат состоит из трех взаимно пересекающихся плоскостей, которые имеют фиксированную точку - начало координат (точку О) и три оси (X, У, Z), исходящие из нее и расположенные под прямым углом друг к другу. Система координат позволяет производить измерения по осям, определяя положение предметов в пространстве.

Рис. 106. Получение аксонометрической (прямоугольной изометрической) проекции

Можно получить множество аксонометрических проекций, по- разному располагая предмет перед плоскостью и выбирая при этом различное направление проецирующих лучей (рис. 107).

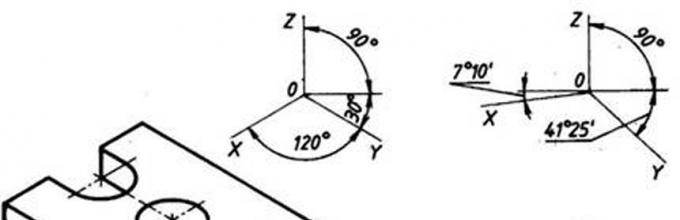

Наиболее употребляемой является так называемая прямоугольная изометрическая проекция (в дальнейшем будем использовать ее сокращенное название - изометрическая проекция). Изометрической проекцией (см. рис. 107, а) называется такая проекция, у которой коэффициенты искажения по всем трем осям равны, а углы между аксонометрическими осями составляют 120°. Изометрическая проекция получается с помощью параллельного проецирования.

Рис. 107. Аксонометрические проекции, установленные ГОСТ 2.317-69:

а - прямоугольная изометрическая проекция; б - прямоугольная диметрическая проекция;

в - косоугольная фронтальная изометрическая проекция;

г - косоугольная фронтальная диметрическая проекция

Рис. 107. Продолжение: д - косоугольная горизонтальная изометрическая проекция

При этом проецирующие лучи перпендикулярны аксонометрической плоскости проекций, а координатные оси одинаково наклонены к аксонометрической плоскости проекций (cм. рис. 106). Если сравнить линейные размеры предмета и соответствующие им размеры аксонометрического изображения, то можно увидеть, что на изображении эти размеры меньше, чем действительные. Величины, показывающие отношение размеров проекций отрезков прямых к действительным их размерам, называют коэффициентами искажения. Коэффициенты искажения (К) по осям изометрической проекции одинаковы и равны 0,82, однако для удобства построения используют так называемые практические коэффициенты искажения, которые равны единице (рис. 108).

Рис. 108. Положение осей и коэффициенты искажения изометрической проекции

Существуют изометрические, диметрические и триметрические проекции. К изометрическим проекциям относятся такие проекции, которые имеют одинаковые коэффициенты искажения по всем трем осям. Диметрическими проекциями называются такие проекции, у которых два коэффициента искажения по осям одинаковые, а величина третьего отличается от них. К триметрическим проекциям относятся проекции, у которых все коэффициенты искажения различны.

Определите осей. Для этого начертите из точки О окружность произвольного радиуса. Центральный угол ее равен 360º. Разделите окружность на 3 равные , использовав в качестве базового радиуса ось ОZ. При этом угол каждого сектора будет равен 120º. Два радиуса как раз и представляют собой нужные вам оси ОX и OY.

Определите положение . Разделите углы между осями пополам. Соедините точку О с этими новыми точками тонкими линиями. Положение центра окружности зависит от условий . Отметьте его точкой и проведите к ней в обе стороны перпендикуляр. Эта линия определит положение большого диаметра.

Вычислите размеры диаметров. Они зависят от того, применяете вы коэффициент искажения или нет. В этот коэффициент по всем осям составляет 0,82, но довольно часто его округляют и принимают за 1. С учетом искажения большой и малый диаметры эллипса составляют соответственно 1 и 0,58 от исходного. Без применения коэффициента эти размеры составляют 1, 22 и 0, 71 диаметра первоначальной окружности.

Видео по теме

Обратите внимание

Для создания объемного изображения можно построить не только изометрическую, но и диметрическую проекцию, а также фронтальную или линейную перспективу. Проекции используются при построении чертежей деталей, а перспективы - в основном в архитектуре. Окружность в диметрии тоже изображается как эллипс, но там другое расположение осей и другие коэффициенты искажения. При выполнении различных видов перспектив учитываются изменения размеров при удалении от наблюдателя.

Построение аксонометрических проекций начинают с проведения аксонометрических осей.

Положение осей. Оси фронтальной ди-метрической проекции располагают, как показано на рис. 85, а: ось х - горизонтально, ось z - вертикально, ось у - под углом 45° к горизонтальной линии.

Угол 45° можно построить при помощи чертежного угольника с углами 45, 45 и 90°, как показано на рис. 85, б.

Положение осей изометрической проекции показано на рис. 85, г. Оси х и у располагают под углом 30° к горизонтальной линии (угол 120° между осями). Построение осей удобно проводить при помощи угольника с углами 30, 60 и 90° (рис. 85, д).

Чтобы построить оси изометрической проекции с помощью циркуля, надо провести ось z, описать из точки О дугу произвольного радиуса; не меняя раствора циркуля, из точки пересечения дуги и оси z сделать засечки на дуге, соединить полученные точки с точкой О.

При построении фронтальной диметрической проекции по осям х и z (и параллельно им) откладывают действительные размеры; по оси у (и параллельно ей) размеры сокращают в 2 раза, отсюда и название "диметрия", что по-гречески означает "двойное измерение".

При построении изометрической проекции по осям х, у, z и параллельно им откладывают действительные размеры предмета, отсюда и название "изометрия", что по-гречески означает "равные измерения".

На рис. 85, в и е показано построение аксонометрических осей на бумаге, разлинованной в клетку. В этом случае, чтобы получить угол 45°, проводят диагонали в квадратных клетках (рис. 85, в). Наклон оси в 30° (рис. 85, г) получается при соотношении длин отрезков 3: 5 (3 и 5 клеток).

Построение фронтальной диметрической и изометрической проекций . Построить фронтальную диметрическую и изометрическую проекции детали, три вида которой приведены на рис. 86.

Порядок построения проекций следующий (рис. 87):

1. Проводят оси. Строят переднюю грань детали, откладывая действительные величины высоты - вдоль оси z, длины - вдоль оси х (рис. 87, а).

2. Из вершин полученной фигуры параллельно оси v проводят ребра, уходящие вдаль. Вдоль них откладывают толщину детали: для фронтальной ди-метрической проекции - сокращенную в 2 раза; для изометрии - действительную (рис. 87, б).

3. Через полученные точки проводят прямые, параллельные ребрам передней грани (рис. 87, в).

4. Удаляют лишние линии, обводят видимый контур и наносят размеры (рис. 87, г).

Сравните левую и правую колонки на рис. 87. Что общего и в чем различие данных на них построений?

Из сопоставления этих рисунков и приведенного к ним текста можно сделать вывод о том, что порядок построения фронтальной диметрической и изометрической проекций в общем одинаков. Разница заключается в расположении осей и длине отрезков, откладываемых вдоль оси у.

В ряде случаев построение аксонометрических проекций удобнее начинать с построения фигуры основания. Поэтому рассмотрим, как изображают в аксонометрии плоские геометрические фигуры, расположенные горизонтально.

Построение аксонометрической проекции квадрата показано на рис. 88, а и б.

Вдоль оси х откладывают сторону квадрата а, вдоль оси у - половину стороны а/2 для фронтальной диметрической проекции и сторону а для изометрической проекции. Концы отрезков соединяют прямыми.

Построение аксонометрической проекции треугольника показано на рис. 89, а и б.

Симметрично точке О (началу осей координат) по оси х откладывают половину стороны треугольника а/2, а по оси у - его высоту h (для фронтальной диметрической проекции половину высоты h/2). Полученные точки соединяют отрезками прямых.

Построение аксонометрической проекции правильного шестиугольника показано на рис. 90.

По оси х вправо и влево от точки О откладывают отрезки, равные стороне шестиугольника. По оси у симметрично точке О откладывают отрезки s/2, равные половине расстояния между противоположными сторонами шестиугольника (для фронтальной диметрической проекции эти отрезки уменьшают вдвое). От точек m и n, полученных на оси у, проводят вправо и влево параллельно оси х отрезки, равные половине стороны шестиугольника. Полученные точки соединяют отрезками прямых.

Ответьте на вопросы

1. Как располагают оси фронтальной диметрической и изометрической проекций? Как их строят?

2. Какие размеры откладывают вдоль осей фронтальной диметрической и изометрической проекций и параллельно им?

3. Вдоль какой аксонометрической оси откладывают размер уходящих вдоль ребер предмета?

4. Назовите общие для фронтальной диметрической и изометрической проекций этапы построения.

Задания к § 13

Упражнение 40

Постройте аксонометрические проекции деталей, приведенных на рис. 91, а, б, в - фронтальные диметрические, для деталей на рис. 91, г, д, е - изометрические.

Размеры определите по числу клеток, считая, что сторона клетки равна 5 мм.

В ответах дано по одному примеру последовательности выполнения заданий.

Упражнение 41

Постройте в изометрической проекции правильные четырехугольную, треугольную и шестиугольную призмы. Основания призм расположены горизонтально, длина сторон основания 30 мм, высота 70 мм.

В ответах дан пример последовательности выполнения задания.

Комплексные (технические) чертежи строят по методу прямоугольного проецирования на плоскости проекций, при этом количество изображений предмета на этих чертежах должно быть наименьшим, но полностью раскрывающим его форму и размеры. Такие чертежи обратимы, удобоизмеримы, но недостаточно наглядны, так как пространственный образ предмета в сознании очень часто приходится воспроизводить по нескольким его изображениям. Поэтому возникла необходимость в чертежах, которые были бы наглядны, но при этом обратимы и давали общее представление об относительных размерах и форме предмета.

Аксонометрической проекцией называют наглядное изображение предмета, полученное параллельным проецированием его на одну аксонометрическую плоскость проекций П вместе сосями пространственной системы координат Oxyz , к которой онотнесен (предмет отнесен к системе координат, если известна его проекция на одну из координатных плоскостей.). Проекцию предме-

та на плоскость П называют аксонометрической (аксонометрией) ;

проекции координатных осей - соответствующими аксонометрическими осями (их упрощенно обозначают x, y, z вместо x, y, z); отношение длины аксонометрической проекции отрезка, параллельного координатной оси, к натуральной длине отрезка -показателем искажения по соответствующей аксонометрической оси. Если направление проецирования перпендикулярно плоскости П, то аксонометрию называютпрямоугольной , а если нет, то косоугольной.

Для построения наглядных технических изображений ГОСТ 2.317-69* рекомендует стандартные аксонометрии, обладающие хорошей наглядностью.

6.2. Прямоугольная изометрическая проекция (изометрия)

Этот вид аксонометрии получается при одинаковом наклоне всех координатных плоскостей, связанных с предметом, к аксонометрической плоскости проекций. Поэтому в изометрии коэффициенты искажения по осям x, y и z одинаковы (они равны 0,82), а аксонометрические оси образуют между собой углы по 120О (рис. 6.1). Их можно построить с помощью циркуля или угольников с

углами 30О и 60О , расположив |

|||

ось z вертикально. На рис. |

|||

6.1 оси x и y проведены с |

|||

уклоном 4:7 к горизонталь- |

|||

ной линии чертежа. |

|||

Для упрощения изомет- |

|||

рию строят, используя приве- |

|||

денные показатели искажения |

|||

по осям, равные 1. В этом |

|||

случае изображение предмета |

|||

в изометрии | выполняется в |

||

увеличенном масштабе 1,22:1. |

|||

Прямоугольная изомет- |

|||

рия наиболее удобна для |

|||

предметов | криволинейной |

||

формы, длина, ширина и |

|||

высота которых отличаются друг от друга не очень значительно. |

|||

6.3. Прямоугольная диметрическая проекция |

|||

(диметрия) | |||

Диметрия получается при одинаковом наклоне к аксонометрической плоскости координатных плоскостей xOy и yOz, поэтому показатели искажения по осям x и z одинаковы и равны 0,94, а по оси y - 0,47. Используя на практике приведенные показатели искажения (по 1 для осей x и z и 0,5 для оси y), диметрию выполняют в масштабе увели-

чения 1,06:1.

При построении аксонометрических осей (рис. 6.2) ось

z проводят вертикально, а для

нанесения осей x и y | ||

зуют не углы их наклона к гори- |

||

зонтальной прямой | ||

(соответственно 7 10 и | ||

а их уклоны к этой | ||

(соответственно 1:8 и 7:8). | ||

Прямоугольную диметрию |

||

целесообразно применять | ||

предметов призматической и | ||

пирамидальной форм, а также для предметов удлиненной формы, у которых длина значительно превышает ширину и высоту, направляя длину параллельно оси х или z. В этом случае длина не подвергается сильному искажению и не теряется представление о форме предмета и соотношении его основных размеров.

6.4. Вычерчивание окружностей в аксонометрии

Окружность, лежащая в координатной плоскости или плоскости, ей параллельной, проецируется в прямоугольной аксонометрии в эллипс, большая ось которого перпендикулярна “свободной” аксонометрической оси, а малая ей параллельна. Свободная аксонометрическая ось - проекция координатной оси, перпендикулярной плоскости окружности (например, для окружности, плоскость которой параллельна плоскости yOz, “свободной” осью является ось х).

Построение по приведенным показателям искажения эллипсов, в которые проецируются окружности, плоскости которых параллельны координатным, приведено для стандартных изометрии и диметрии на рис. 6.1 и 6.2 соответственно.

Большие оси этих эллипсов в изометрии равны 1,22d, а малые - 0,71d (d - диаметр окружности). Эллипсы в изометрии (рис. 6.1) строят по большим и малым осям (4 точки) и точкам на диаметрах, параллельных координатным осям (еще 4 точки).

В диметрии большие оси эллипсов равны 1,06d, а малые оси равны 0,35d для окружностей, лежащих в плоскостях xOy и yOz и им параллельным, и 0,94d для окружностей, расположенных в плоскости xOz и плоскостях ей параллельных. Для построения эллипсов в диметрии используют 8 точек, аналогичных точкам, по которым вычерчивают эллипс в изометрии (рис. 6.2). Чтобы точнее построить эллипсы, в которые проецируются окружности, параллельные плоскостям xOy и yOz, используют дополнительные точки, получаемые благодаря симметрии точек эллипсов относительно больших и малых осей.

На рис. 6.1 и 6.2 около осей эллипсов и их диаметров указаны приведенные показатели искажения по этим направлениям.

Аксонометрические проекции окружностей (дуг) большого радиуса, окружностей, не лежащих в плоскостях, параллельных координатным, и кривых линий строят по аксонометрическим проекциям их точек.

6.5. Примеры аксонометрических проекций различных предметов

Аксонометрию предмета обычно строят по его техническому чертежу, на котором могут быть указаны проекции осей пространственной системы координат Oxyz, к которой отнесен предмет.

Построение аксонометрии начинают с проведения аксонометрических осей.

Аксонометрические проекции фигур строят по аксонометрическим проекциям их характерных точек. Аксонометрические проекции точек строят по координатам этих точек с учетом показателей искажения по аксонометрическим осям.

Аксонометрические проекции отрезков строят по аксонометрическим проекциям двух их точек. Аксонометрические проекции параллельных прямых параллельны. При этом аксонометрические проекции прямых, параллельных координатным осям, параллельны соответствующим аксонометрическим осям и имеют такие же показатели искажения.

На рис. 6.3а, 6.4а и 6.5а представлены технические чертежи параллелепипеда, полусферы и конуса вращения соответственно, на рис. 6.3б и 6.4б приведены изометрии двух первых фигур, а на рис. 6.5б - диметрия третьей.

A 1E 1

à) z 2

à) z 2

á) z

x![]()

Очерком сферы при прямоугольном проецировании всегда является окружность радиусом, равным радиусу сферы R. При использовании приведенных показателей искажения радиус очерка сферы в изометрии увеличивают до 1,22R, а в диметрии - до 1.06R.

При построении аксонометрии предмета стремятся по возможности координатную плоскость xOy совместить с плоскостью основания предмета, а координатные оси - с его ребрами или осями симметрии.

На рис. 6.6а и 6.7а приведены комплексные чертежи предметов, а на рис. 6.6в и 6.7б соответственно изометрические проекции этих предметов с вырезом одной четверти.

Вырез на изображениях, выполненных в аксонометрии, необходим так же, как и разрезы на технических чертежах, для выявления скрытых внутренних форм предмета.

Разрезы в аксонометрии можно построить двумя способами. Первый способ заключается в построении полного изображения

предмета в тонких линиях с последующим нанесением контуров сечений, образуемых каждой секущей плоскостью выреза, и удалением изображения отсеченной части предмета (рис. 6.6б).

По второму способу сначала строят контуры сечений предмета секущими плоскостями (на рис. 6.6б показаны основными линиями), а затем выполняют изображение остальной части предмета.

В аксонометрии , как правило, не применяют полные разрезы, при которых пропадает хотя бы одно из трех главных измерений предмета (длина, ширина, высота). В противном случае аксонометрия была бы лишена своего главного преимущества - наглядности.

Для определения направления штриховки в разрезах на аксонометрических осях откладывают произвольный отрезок b, а в диметрии на оси y - половину этого отрезка. Прямые, соединяющие концы отрезков, задают направление штриховки для соответствующих плоскостей (рис. 6.1 и 6.2).

Если секущая плоскость проходит через ребра жесткости, сплошные выступы или тонкие стенки, то сечения этих элементов деталей всегда заштриховывают. В аксонометрии не производят поворот в плоскость разреза отверстий, расположенных на круглых фланцах или дисках (рис. 6.6).

В аксонометрии допускается не показывать мелкие конструктивные элементы предмета (фаски, скругления и т.п.). Линии плавного перехода одной поверхности в другую показывают условно тонкими линиями (рис. 6.7б).