«Электронные учебники по истории России» - Великая Отечественная война. Завтра была война. Военная авиация. Вооружение. Великая Отечественная война 1941-1945. Где-то гремит война. Военная энциклопедия. История России. 65 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Реквием каравану.

«Государственная символика России» - Так основные элементы будущего герба получили распространение на Руси в 15 веке. ХХ век. Боже, царя храни! Петр Великий 1682-1725 гг. Российские символы формировались на протяжении нескольких столетий. Поэт В.А. Жуковский. Василий III 1505-1533 гг. Государственная символика современной россии. Российская государственная символика.

«Присоединение территорий к России» - Южная колонизация, освоение «Дикого поля». После отмены крепостного права (1861г.) переселение в Сибирь, на Дальний Восток. Освоение Сибири с XVI в. (в 1639г. – русские вышли к Тихому океану). ВЫВОДЫ: Со времен Московского княжества до начала XXв. Юго-восточная колонизация, присоединение Поволжья. XVI – XVIIIвв.

«История России» - Что в истории важнее всего? План урока: Обувал. Тема урока: Согревал. Русь речная: Вывод: Особенности истории России. Сама среда обитания значительно тормозила здесь развитие цивилизации. Форма урока: Давал пита ние. Пели близкие по духу песни и слагали одинаковые сказки. Русь степная(кочевники), Равнинная (равнина объединяла, сплачивала людей).

«Истоки российской государственности» - Юность полководца. Древняя Русь. Торопцев. Ключевский. Невская битва. Пчелов. Последний подвиг Святослава. Россия – священная наша держава. Зарождение русской государственности в лицах. Книги об истории рода Рюриковичей. Символы русской государственности. Тайны Древней Руси. Святой благоверный князь Михаил Ярославич Тверской.

Введение

История освоения Урала человеком носит многовековой характер. Уже издревна немногочисленные человеческие племена, расселялись преимущественно по берегам рек, стали осваивать подножье Уральских гор. Основным же этапом освоения Урала можно назвать время промышленного подъема в России. Когда в начале восемнадцатого века царь Петр, заботясь о славе и величии России, прозорливо определил направление развития России, тогда Уральские кладовые засияли перед взором новых российских промышленников с небывалой силой.

Одним из первых разработчиков уральских богатств в истории считаются промышленники Строгоновы. Кроме заводов и мастерских они оставили после себя в своем рядовом имении Усолье-на-Каме бытовые строения (дом, часовню, Спасо-Преображенский собор), которые сегодня считаются культурным наследием индустриального прошлого Уральского края.

Следующий этап освоения Урала принадлежащий так же старинной династии промышленников Демидовых. Среди оставшихся промышленных памятников, построенных на территории вотчины Демидовых - остатки доменных печей знаменитого Невьяновского завода, плотины, известная Невьяновская наклонная башня, господский дом, «Царь-домна», корпус которой сохранился до сих пор.

На месте промышленных разработок стали появляться города на Урале. Одним из первых в 18 веке построены так называемые «города - заводы»: Невьянск, Нижний Тагил, Баранча, Кушва, Златоуст, Алапаевск и другие. Эти города, по описанию русских писателей того времени, утопали в бесчисленных разветвлениях Уральских гор среди дремучих лесов. Высокие горы, прозрачная вода, непроходимый лес окружают эти поселения людей, создавая атмосферу свежести и торжественности, несмотря на постоянно дымящиеся трубы тружеников заводов.

Интересно, что будучи одним старейших на планете районов металлургического производства, Урал снабжает цветными и черными металлами не только Россию, но и переднюю Азию, а позже способствовал развитию машинного производства в ряде европейских стран и даже Америки. Большую роль сыграл Урал в отечественных войнах 18-20 веков. В годы первой мировой войны и особенно - второй, Урал стал кузницей военной мощи России, главным арсеналом Красной Армии. На Урале же в годы второй мировой войны стала создаваться советская атомная и ракетная промышленность. Первые градовые установки под ласковым названием «катюша» тоже родом с Урала. На Урале же частично находилась и сеть научных лабораторий по разработке новых видов вооружений.

В данной работе описаны особенности истории освоения Урала русскими людьми.

История освоения Урала

Интенсивное освоение Урала началось в переломную историческую эпоху XVII-XVIII в., открывшую начало «имперской цивилизации» (А. Флиер), или новому времени в истории российского государства. Особое место Урала в данный период определено тем, что этот порубежный регион стал исторической зоной первого российского опыта формирования новой «русскости» (термин П.Н. Савицкого), как синтеза усилии двух культур: новой - государственно-западнической и старой - «почвенной» и «порубежной» одновременно.

XVII век в истории освоения Урала можно рассматривать как период массовой «вольной» крестьянской колонизации, связанной, преимущественно, с аграрным развитием края. В течение столетия здесь сформировалось старожильческое русское население, воспроизведшее на новом месте обитания черты традиционной культуры в варианте русского Севера. В данный период «низовой» элемент являлся лидером колонизационного движения. Государство едва успевало вносить в этот быстротечный процесс свои административные коррективы.

В XVIII в. Урал, как никакой другой район страны, испытал на себе все новации и издержки «европеизации», в результате чего и определился тип специфической «уральской» субкультуры. Ее базовым элементом стала горнозаводская промышленность. Строительство более 170 заводов за столетие, производство чугуна с 0,6 млн. пудов в начале века до 7,8 млн. пудов к его концу, завоевание международного рынка металла - все это являлось несомненным итогом промышленного прогресса. Но индустриальный феномен российской европеизации стал возможным не только вследствие активного заимствования западных технологий, но и создания специфической системы организации горнозаводской промышленности, основанной на феодально-поместных принципах и принуждении. На смену вольной народной колонизации приходит принудительное переселение на Урал десятков сотен крепостных крестьян, а также превращение потомков вольных поселенцев из государственных крестьян в «приписных», по принуждению выполнявших «заводскую» повинность. К концу XVIII в. их насчитывалось более 200 тыс. человек. В Пермской губернии, по характеру наиболее «горнозаводской», «приписные» в это время составляли свыше 70% в составе государственных крестьян.

К середине XIX в. из разнородной массы зависимых людей формируется специфическая сословная группа - «горнозаводское население». Оно и явилось социальным субстратом, определившим своими профессиональными и бытовыми традициями культурный облик, горнозаводского Урала.

Природу этого молодого российского сословия можно считать промежуточной в отношении к классическим социальным образцам - крестьянам и рабочим. Насильственный отрыв массы мастеровых людей от привычной крестьянской среды обитания определил их маргинальное состояние и создал долговременную взрывоопасную социальную атмосферу в уральском регионе. Перманентное проявление разных форм социального протеста стало характерной чертой «уральской» культуры.

Хозяйственно-экономическую базу уральского феномена составил горноокружной строй промышленности. Главный элемент этой системы - горный округ - представлял многоотраслевое хозяйство, функционировавшее на принципе самодостаточности. Горнозаводской комплекс обеспечивал себя сырьем, топливом, энергоресурсами и всей необходимой инфраструктурой, создавая бесперебойный замкнутый производственный цикл. «Натуральный» характер горнозаводской промышленности основывался на монопольном праве заводовладельцев на все природные ресурсы округа, устранявшем конкуренцию их производству. «Натуральность», «замкнутость», «поместный строй промышленности» (В.Д. Белов, В.В. Адамов), ориентация производства на государственный заказ, слабые рыночные связи составляли природные черты этого явления. Организационно-административные преобразования первой половины XIX в. «улучшили» эту систему, превратив горнозаводской Урал в «государство в государстве» (В.Д. Белов). С современных позиций «оригинальный строй» уральской промышленности необходимо связывать с переходным характером российской экономики периода Нового времени. Такой подход (например, у Т.К. Гуськовой) представляется плодотворным, поскольку трактует этот строй как эволюционный этап от традиционного общества к индустриальному.

Сложившаяся в XVIII - первой половине XIX в. уральская горнозаводская культура сохранила свои черты даже к началу XX в. Уральский горнозаводский поселок консервировал атмосферу крестьянского, по природе, общественного и семейного быта, чему способствовало наличие у мастеровых своих домов, огородов, земельных наделов, животноводческого хозяйства. Мастеровые сохранили историческую память о патерналистских устоях горнозаводской системы, что выразилось в живучести «обязательственных отношений». Их социальным требованиям свойственна ориентация на попечительство со стороны заводов и государства. От других групп российских рабочих их отличали невысокий профессионализм и низкая величина заработной платы. По свидетельству И.Х. Озерова, уральский рабочий начала XX в. психологически был нацелен на уравнительный принцип оплаты труда. Привыкнув к сложившемуся уровню заводского заработка, он в случае его увеличения нерационально тратил деньги, пускаясь в загулы. Он не склонен был менять привычную рабочую специальность на другую, даже если это было материально выгодно. Культурные влияния на жизнь горнозаводской среды являлись чрезвычайно скудными, вследствие особенностей социальной структуры горнозаводского Урала, удаленности заводских поселков от культурных центров. Иррациональные черты социальной психологии уральского мастерового и другие характеристики его социального облика утверждают версию о его принадлежности к переходному типу культуры.

Таким образом, «уральская горнозаводская» субкультура типологически примыкает к переходным межцивилизационным явлениям. Урал наиболее выразительно продемонстрировал их черты, что позволяет рассматривать данный регион как своего рода «классику» переходных состояний модернизирующихся обществ.

Первоначально, еще до правления Екатерины II, река Урал носила название Яик. В переводе с тюркского оно означало затопляющий - видимо, каждую весну она доставляла много неприятностей окрестным кочевым племенам. Однако в 1775 году она была переименована специальным указом императрицы. Примечательно, что до сих пор многие башкиры и казахи называют Урал по-старому.

Длина реки Урал

Общая протяженность этой реки - 2,428 тыс. км. Это достаточно много - например, протяженность самой главной российской реки Волги составляет 3,530 тыс. км. Кстати, после Волги и Дуная рассматриваемая река - третья по длине в нашей стране.

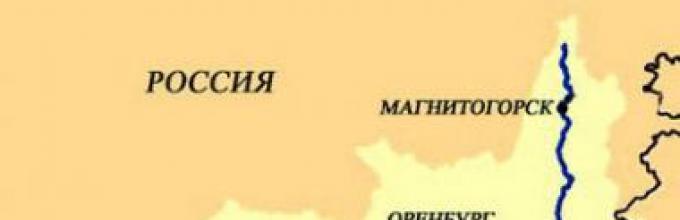

Она протекает по территории некоторых российских областей - например, Челябинской и Оренбургской, а также пересекает Башкортостан. Кроме нашей страны, она течет по территории Казахстана. В зависимости от того, где течет эта река, она имеет разный вид. Обычная горная речка - вот как выглядит Урал от истока до города Верхне-Уральска, равнинная река распростерлась вплоть до Магнитогорска. Далее на ее пути встречаются скалы, а значит, от Магнитогорска до Орла мы можем встретить множество различных перекатов. Далее - снова равнинная часть, с множеством протоков и стариц.

Если говорить о глубине, то она тоже различна в разных местах: от полуметра в верховьях гор, а вот на равнине и в нижнем течении - более глубокая.

Зимой Урал замерзает, происходит это обычно в середине или конце ноября, а вскрывается лед в марте или апреле - в зависимости от погодных условий.

Исток реки Урал

Исток реки Урал, ее географическое начало расположено в одноименным горах, на хребте Уралтау. В этом месте, которое расположено на высоте более 600 м над уровнем моря, раскинулось подножие горы Нажимтау. Примечательно, что и там живут люди, - в 12 км от этого места расположено село Вознесенка, которое географически относится к Учалинскому району Башкортостана.

Притоки реки Урал

У Урала есть два очень мощных притока - это реки Сакмара и Илек. Кроме того, в него впадает еще одна река, носящее название Сакмара.

Устье реки Урал

(Ириклинское водохранилище из вод реки Урала )

Урал - быстрая река. Тут создано множество водохранилищ. Большую часть года Урал - небольшая река, однако весной после таяния снегов поток может быть настолько мощным и буйным, что снесет все на своем пути, а его воды разливаются на многие километры - ширина реки в некоторых местах может превышать 30 км. Свои воды в конце пути Урал несет к Каспийскому морю, куда и впадает.

Города России на реке Урал

(Магнитогорск - город у подножия горы Магнитной, расположенный по обоим сторонам берегов реки Урал )

Берега Урала не столь густо населены, как, например, волговские. Однако и там можно найти крупные города - например, Магнитогорск, Орск или Оренбург. Кроме того, там есть множество больших и маленьких поселков. Сегодня Урал не является судоходной рекой - он утратил это значение достаточно давно. А вот привлекающим туристов маршрутом - вполне: на его берегах находятся Ириклинское ущелье и Орские ворота, несколько очень красивых гор и горных разрезов. По нему любят сплавляться туристы, а рыбаки ожидают хорошего улова. Также река Урал примечательна тем, что один её берег течет по европейской части России, а другой - по азиатской.

- Работа выполнена по программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России»

- Выходные данные статьи: Головнёв А. В. Этничность и идентичность на Урале // уральский исторический вестник, №2 (31), 2011. С. 40 - 49.

Самоопределение в сегодняшнем мире — не диагноз, а выбор. Нас все дальше относит от берега модерна, твердого берега «единственной правды», в море постмодерна, где истины ситуативны и текучи, где миражи так же реальны, как самоощущения. Однако слом метанарративов произошел не полностью, не для всех и, наверное, не навсегда. Генеральные идеи по-своему адаптируются к постмодерну, что заметно в обновлении религиозных, политических и научных дискурсов. Поиск идентичности — соотнесения себя с той или иной общностью или идеей — всегда был полем напряжения между полюсами персонализации и социализации. И всегда в этом поле находились как объединители, так и раскольники.

Наше эволюционистское подсознание часто рисует этничность последовательно развивающейся. Во многих модернистских схемах ей предрекается вырождение или стирание. Преодоление этничности предвидели многие мыслители и политики, включая марксистов, модернистов, конструктивистов. Однако во все времена этничность не исчезала, а лишь меняла свой облик, дрейфуя между пиками и спадами политики, религии или экономики. Пока в ней что-то исчезает, что-то тут же появляется. Она похожа на реку, которая постоянно куда-то утекает и откуда-то прибывает.

Этничность — не рудимент традиционной социальности, а постоянно генерируемое явление. Эта возобновляемость обусловлена функцией персональной и групповой стратегии самоопределения и безопасности. Этничность представляется самой естественной и доступной (вслед за брачно-родственной) социальностью, поскольку в ней реализуется общность понимания и доверия. Скорее инстинктивно, чем осознанно, люди в драматических ситуациях ищут спасения в этничности (или религиозной идентичности) и в ней же черпают ресурсы самореализации и позиционирования. В зависимости от состояния элитных групп и внешних контактов она может нагнетаться, унифицироваться, рассеиваться, дробиться. В системе идентичностей (включая гендерную, возрастную, родовую, классовую, территориальную, гражданскую, профессиональную и т. д.) место этничности столь же устойчиво, сколь и изменчиво, и связано это не только со сменой эпох и идей, но и с многообразием персональных и групповых мотиваций.

Одной из удобных площадок изучения этничности в многообразии ее проявлений служит Урал, испытавший на себе все тяготы мировой истории. Этнологически Урал изучен фрагментарно, поскольку исследователей обычно привлекают тихие этнические омуты, а не бурлящие стремнины и плавильные котлы. Между тем сегодня актуально понимание не только устойчивости, но и изменчивости, в том числе в межкультурном взаимодействии. Еще недавно всемирно популярная доктрина «устойчивого развития» как-то незаметно скрылась в тени глобальных перемен и потрясений, хотя формально и не была замещена концепцией «изменчивого развития».

Этноперекресток

Едва ли не каждое описание Урала сопровождается его характеристикой как перекрестка путей и мозаики культур. Одновременно он представляется барьером, пусть и невысоким, между Европой и Азией, а устойчивые выражения «перевалить за Камень», «чрезкаменный путь» подчеркивают его значение транзитного перевала. Однако, подобно другим горным странам, Урал обладает свойствами не только разделителя, но и объединителя равнин. Рубеж Европы и Азии — не символ, а сложная функция синтеза и преобразования разнохарактерных обстоятельств и действий. Кроме того, здесь сходятся как Запад с Востоком, так и Юг с Севером, образуя замысловатую «розу путей». На таких территориях сочетаются и чередуются качества центр-периферия, метрополия-колония, перевал-очаг, превращая их в полигоны межэтнического взаимодействия и культурного обмена. Урал с эпохи камня был, с одной стороны, пространством пересечения и конкуренции подвижных магистральных культур, с другой — местом оседания и формирования локальных культур.

Еще в плейстоцене, 20-30 тысяч лет назад, вдоль хребта Урала проходила одна из самых ранних в праистории Северной Евразии миграционных магистралей, достигавшая на севере Полярного круга (стоянки Заозерье, Гарчи, Бызовая, Мамонтова Курья), окруженная с запада и востока ледниками и приледниковыми озерами-морями. Не исключено, что в этих походах компанию homo sapiens составляли неандертальцы . Позднее здесь сформировалось ядро общности, разросшейся в уральскую языковую семью. В биоантропологическом отношении эта семья (особенно ее срединная часть) соответствует уральской малой расе, которая сочетает физические признаки европеоидов и монголоидов и потому считается либо плодом их многовековой метисации (Г. Ф. Дебец), либо сколком древнейшего ствола человечества, еще не разделившегося на основные расы (В. В. Бунак). Эти гипотезы обычно рассматриваются как противоположные, хотя, на мой взгляд, они неплохо дополняют друг друга применительно к пространствам-перекресткам. Для горных стран характерен сдвоенный механизм локализации (в биоантропологическом плане изоляции) и миграции (миксации).

«Фактор перекрестка» не сводится к бесконечному транзиту, а генерирует очаги движения, в которых рождаются мобильные культуры больших пространств. Урал стал колыбелью многих магистральных культур, прежде всего уральской языковой семьи, расселившейся в пространстве от Фенноскандии до Алтая и Таймыра. В бронзовом веке южный Урал был одним из плацдармов степных индоевропейцев, оставивших сеть впечатляющих археологических памятников (Аландское, Аркаим, Ольгино, Синташта и др.). На рубеже эр он вошел в орбиту движения алтайских кочевников, став прибежищем для остатков азиатских хунну и ареной их перерождения в орду европейских гуннов. В средние века отсюда же двинулись на «завоевание родины» мадьяры. На севере Урала сложилось кочевое сообщество «каменных самоедов», охвативших своими кочевьями евразийскую тундру от Белого моря на западе до Таймыра на востоке .

Выступая метрополией ряда культур, Урал одновременно испытывал воздействие крупнейших североевразийских очагов экспансии — центральноазиатского и североевропейского. Южноуральские степи и леса оказались в зоне колонизации тюркских каганатов и монгольского улуса, приуральский север — в орбите движения викингов, ладожан, бьярмов (перми). На рубеже I-II тыс. н. э. на Урале пересеклись магистральные культуры Великого Булгара и Великого Новгорода, позднее — Орды и Москвы. Будучи окружен конкурентными внешними влияниями, но находясь в отдалении от их эпицентров, Урал сохранял потенциал преобразования этих воздействий. Из туземцев и пришельцев (при ведущей роли мадьяр и тюрок) сложилась общность уральских башкир, сохранявшая самобытность в ордынском и российском подданстве благодаря военно-сословным и вотчинным привилегиям. Ранняя русская колонизация Урала обернулась возникновением вотчины Строгановых, созданной новгородскими «вечевыми людьми» после разгрома Новгорода Москвой. Обширная, политически автономная и экономиче ски мощная вотчина Строгановых была сколком новгородской традиции, вписанной ценой изощренной дипломатии в чуждый ей московский политический контекст. Тот же характер самостийности носило движение на Урал казаков, включая атамана Ермака (преследуемого Москвой и обласканного Строгановыми). Урал стал местом стечения двух русских вольниц — поморов и казаков, силами которых за короткий срок произошло освоение Урала и Сибири. На перекрестке потоков вечевых людей севера и вольных людей юга синтезировалась новая русско-уральская (по очагу ее формирования) культура высокой мобильности и колонизационной активности.

До XVIII в. Урал осваивали преимущественно выходцы с Русского Севера . Затем случилась одна из петровских геополитических метаморфоз: столица переместилась на север в Петербург, а на Урал пошел поток переселенцев из центра страны для строительства горнодобывающих и оружейных заводов. Новая магистраль, выстроенная столичными чиновниками и европейскими мастерами, вовлекла в поток колонизации русских крестьян, мастеровых и торговцев. Среди них был туляк Никита Демидов, на свой лад повторивший опыт новгородца Аники Строганова и создавший на Урале мощную промышленную вотчину. Одновременно здесь появились беглые и высланные старообрядцы, в том числе мятежные московские стрельцы, выходцы из скитов Выга (поморцы) и Керженца (кержаки). По неслучайному совпадению, на Урале в очередной раз сошлись два разнохарактерных, если не враждебных, потока — военно-промышленный и духовно-раскольничий. И в очередной раз они парадоксально слились в самобытную горнозаводскую общность. Странный, на первый взгляд, сплав нового дела и старой веры объясняется не единством интересов горных мастеров и ревнителей благочестия, а их полным расхождением. Урал располагал к «монтажу» исходно различных мотивов при условии их ситуативной адаптивности, и религиозное хладнокровие заводчиков оказалось органично совместимым с упорством и замкнутостью староверов.

Города-заводы существенно обновили мультикультурную среду Урала и создали новую магистральную культуру, соединившую рудники, домны, капиталы, рынки, сухопутные тракты и речные сплавы. Урал не стал тихой заводью русскости. Более того, именно здесь была особенно заметна мозаичность русской культуры. По-разному строили дома, говорили, одевались и молились потомки поморов и казаков, никониане и старообрядцы, обрусевшие немцы и коми-пермяки. Иногда русские общины разделялись культурными барьерами, вплоть до неприятия смешанных браков. Еще недавно «часовенные» чурались «церковных», «заводские» — «крестянья», «гамаюны» — «пиканников». Для одних российский царь был стержнем идентичности, для других (особенно Петр I) — антихристом. Многоликая уральская русскость усложнялась и тем, что народившаяся горнозаводская идентичность ассоциировалась не в последнюю очередь с языками, манерами и характерами немецких, голландских, шведских, итальянских горных мастеров. Заводской Урал был пропитан не только русским духом, но и голландским, особенно благодаря заслугам основателей уральского горного дела — Андрея Виниуса, главы Сибирского приказа и Приказа артиллерии, проектировавшего на рубеже XVII-XVIII вв. первые заводы на Урале, и Геор га Вильгельма де Геннина, устроителя и начальника уральских заводов в 1722-1734 гг.

Словами К. И. Зубкова, «индустриальное горнозаводское ядро» стало экономическим «центром тяжести» и «регионообразующей осью» Урала. Правда, до 1861 г. жесткий столичный бюрократический контроль не позволял Уралу выработать свою региональную идентичность. Впоследствии два взаимосвязанных фактора способствовали зарождению представления об особой, отличной от других, судьбе Урала — самодостаточная индустриальная экономика и сложившийся круг местной промышленной олигархии и интеллигенции .

В начале ХХ в. Средний Урал стал еще более русским и полиэтничным — одно не противоречило другому. В городах Урала обосновались группы татар, евреев, поляков, немцев, способствовавшие торгово-индустриальному развитию края. В Пермской губернии в 1908 г. из более 3 млн. жителей русские составляли 90,9 %, за ними численно следовали башкиры (3,1 %), коми-пермяки (3 %), татары (1,5 %), черемисы (0,5 %), вотяки (0,24 %), вогулы (0,07 %) . Столыпинские реформы вовлекли в поток переселений крестьян белорусов, латышей, эстонцев, немцев-колонистов. Транссибирская магистраль внесла новые оттенки в этнокультурную мозаику Урала. В 1890-е гг. население Челябинска, ставшего резиденцией управления строительством железной дороги и центром пересылки, выросло с 10 до 70 тыс. человек; в городе наряду с церквами появились мечеть и костел; за полтора десятка лет переселений через Челябинск проследовало более 15 млн. человек, часть которых осела на Урале. В годы I Мировой войны на Урале в качестве контрактных рабочих трудились китайцы и корейцы.

Перепись 1926 г. в Уральской области учла представителей более 70 народов. В годы индустриализации и коллективизации Урал пополнился сотнями тысяч присланных, сосланных и добровольно приехавших переселенцев. В 1930-е гг. произошли массовые перемещения людей на строительство уральских гигантов социндустрии. Пестрота национального состава усилилась вследствие притока в регион раскулаченных, репрессированных и депортированных в 1920-1940-е гг. Из этой смеси народов и «врагов народа» выплавлялась уральская часть «советского народа».

Депортация и эвакуация периода II Мировой войны стали последними в ХХ в. массовыми переселениями на Урал. В 1941-1942 гг. в города Северного Урала были депортированы поволжские немцы. Эвакуация принесла на Урал новую многоэтничную волну: среди прибывших на 1 октября 1941 г. по эвакуации в Свердловскую область русские составляли 54,5 %, евреи — 30, украинцы — 9,7, белорусы — 2,9, латыши — 0,7, поляки — 0,5, эстонцы — 0,4, литовцы — 0,2, молдаване — 0,04. В 1941-1943 гг. на Урале жили в эвакуации представители 60 народов из 52 областей и республик страны . Кроме того, Свердловская область в годы войны была одной из крупнейших советских лагерных систем, и после войны (в 1946 г.) на стройках, лесоповалах и промышленных предприятиях Урала подневольно трудились более 82 тыс. иностранных военнопленных .

К 1960-м гг. стихия переселений, депортаций и репатриаций на Урале улеглась. В новых миграционных потоках, нацеленных на целинный Казахстан и нефтяную Западную Сибирь, Урал участвовал уже в качестве донора. В по следние десятилетия увеличилось число кавказских и среднеазиатских мигрантов; например, по данным переписи 2002 г., среди 12-миллионного населения Уральского федерального округа 8-ю строчку после русских (82,74 %), татар (5,14 %), украинцев (2,87 %), башкир (2,15 %), немцев (0,65 %), белорусов (0,64 %) и казахов (0,6 %) занимали азербайджанцы (0,54 %), а 12-ю вслед за чувашами (0,43 %), марийцами (0,35 %) и мордвой (0,31 %) — армяне (0,3 %).

Устойчивость и изменчивость

Нередко консервативность общности и ее культуры оказывается лишь эффектом внешнего восприятия, и внимательный взгляд в этноисторию обнаруживает динамику традиций и этничности. Например, кажущиеся патриархальными уральские тундровые кочевники-ненцы (самоеды) относительно недавно, 3-4 столетия назад, пережили коренное преобразование культуры и общественных отношений, вызванное так называемой оленеводческой революцией XVI-XVII вв. Прежде они были рассеянными по просторам Арктики и Субарктики группами охотников на дикого оленя и морского зверя. Оленеводческая революция была ответом на скандинавскую и российскую колонизацию Севера, и массовые миграции тундровых охотников сопровождались борьбой за стада оленей и отдаленные территории. В этой борьбе лидерство захватила североуральская Карачейская орда, распространившая свое влияние по урало-западносибирским тундрам. Собственно вожди Карачейской орды и создали этнокультурное единство, называемое сегодня ненцами, причем в их состав вошли представители других групп, например, северные ханты и манси (роды «хаби»), энцы (роды «мандо»). В условиях турбулентного ХХ века ненецкая культура проявила поразительную стойкость и жизнеспособность за счет своей кочевнической гибкости и адаптивности к переменам.

Другой коренной уральский народ — таежные манси (вогулы) — нередко представляется носителем древнейших прауральских традиций. Однако его этноисторическая судьба полна драматических сюжетов. Летописная югра, с которой связаны этнические корни манси, исчезла под напором колонизации XVI в., а из ее фрагментов сложились сообщества, поименованные вогулами и остяками. В обоих случаях решающую роль в этнических метаморфозах сыграли религиозно окрашенные факторы колонизации: западную часть бывшей югры московиты стали называть по-зырянски вогулами, а восточную — по-татарски остяками в одинаковом значении «дикари-язычники». Позднее у вогулов-манси сохранялась локальная разобщенность на четыре группы диалектов, отличающиеся друг от друга настолько значительно (на уровне языка), что об исторической общности этих групп можно говорить с большой долей условности. Современное единство манси поддерживается не столько этнической, сколько административной традицией и усилиями общественных деятелей.

Уральские марийцы (восточные мари, чимари, черемисы) характеризуются как хранители этнических устоев, в том числе язычества. Сеть из трех десятков сравнительно многочисленных и этнически однородных селений мари на Среднем Урале сохранилась на протяжении трех-четырех столетий. И в ХХ в., по мнению Л. Н. Мазур, «из всех национальных групп поселения марийцев оказались наиболее устойчивыми к модернизационным изменениям» . Однако само по себе появление мари на Урале было итогом этнической катастрофы — черемисского раскола, когда «горная черемиса» приняла сторону Москвы, а луговая самоотверженно сражалась с ней, ища поддержки у всех соседних ханств и орд. В начале 1550-х гг. луговые мари бились с московскими ратями на стороне Казанского ханства; после его падения начали 1-ю черемисскую войну (1552-1557) в союзе с Ногайской ордой, затем 2-ю (1571-1574) — при поддержке Крымского ханства, наконец 3-ю (1581-1585) — совместно с Сибирским ханством и пелымскими вогулами. На Урале, куда бежала от Москвы почти треть черемисов, бунтари нашли убежище и мир (за исключением первых стычек с войсками Строгановых). Впоследствии, уже в московском подданстве, им удалось сохранить исконное язычество, правда не всем. Часть мари отдалась под покровительство кочевых башкир, поселившись в их вотчинах на правах «припущенников» и со временем заимствовав их язык и религию. Вместе с другими мигрантами с Волги «черемисы по припуску» стали именоваться тептярями. Подобные этнические новообразования (мишари, нагайбаки, кряшены, бесермяне) складывались в XVII- XIX вв. на Урале в ходе конфессиональных и административных преобразований.

Крупнейший тюркоязычный народ Урала — башкиры — сложился на перекрестке евразийского движения древних алтайцев, уральцев и индоевропейцев, оказавшись причастным судьбам средневековых мадьяр, огузов, кыпчаков, булгар, монголов, татар. Механизм формирования кочевых сообществ (орд) не только допускал, но и предполагал объединение различных по происхождению и языку групп под началом элитной группы и ее вождя (в праистории башкир реконструируется условная фигура одного из таких вождей по имени Баш-корт — «Вожак-волк»). Степная власть отличалась острой состязательностью, жесткостью и недолговечностью — очередной лидер-победитель мог по своему усмотрению смешать и переименовать прежние улусы и орды, как это случалось в истории тюркских каганатов, Монгольского улуса, Орды и, вероятно, башкир. В эпоху кочевых ханств устойчивым был «механизм ордообразования», а не сами орды. В российскую эпоху обстоятельствами устойчивости сообщества башкир стали два разновременных, но содержательно сходных союза с Москвой. Первый московско-башкирский союз сложился в войне с Казанским ханством в 1552 г., второй — в ходе борьбы большевистской Москвы за имперское пространство в 1918-1919 гг. Оба имели условием и следствием признание за башкирами территориальной автономии: в первом случае как вотчинного права на территорию кочевий, во втором — как административной автономии Башкирии. Привилегированный статус башкир был и остается ключевым фактором их этносоциальной сплоченности, а также пополнения общности за счет иноэтничных групп, например, подконтрольных кочевникам по условиям «припуска» тептярей.

Однако административные привилегии по-своему изменчивы, причем не всегда по согласованию сторон. Неоднократными восстаниями в XVII-XVIII вв. башкиры отстояли свое вотчинное право и приобрели статус военно-служилого сословия, наподобие казачества. Башкирские конные полки сражались под знаменами империи в составе регулярных войск (например, в войне с Наполеоном), а в уральских степях их кочевая власть шла на убыль. Постепенное оседание башкир привело к утрате ими реального контроля над вотчинным пространством (оседлые селяне не обладают свойственной кочевникам властью над территорией). Кантонная система управления, введенная в Башкирии и Пермском крае с 1798 г. и предусматривавшая несение башкирами линейной пограничной военной службы, была упразднена в 1863 г. Бывшие вотчинники-кочевники неожиданно оказались на положении рядовых сельских жителей.

Лишенное привилегий башкирское сообщество пережило болезненный кризис идентичности, особенно на фоне преуспевших в мусульманской духовности и учености соседей-татар. Было время, когда переселявшиеся с Волги татары становились припущенниками во владениях башкир и звались тептярями. Ныне ситуация изменилась, и поблекший военносословный статус башкир уступил первенство культурно-религиозному статусу татар. Как отмечает Д. М. Исхаков, прежде в разделении тюркоязычных групп Урала на татар и башкир существенную роль играл административный фактор: «оказавшиеся в Кунгурском уезде стали ясашными и получили название “ясашных татар”, а попавшие в ведомство г. Уфы… были наделены вотчинными правами и именовались “башкирами”». Во второй половине XIX в. многие башкиры стали считать себя татарами, а к концу столетия в состав уральских татар вошли 124 тыс. башкир, 4,3 тыс. бесермян и несколько тысяч чувашей .

Без учета этих обстоятельств демографическим казусом выглядит резкий спад численности башкир и соответствующий прирост уральских татар в начале ХХ в. (по переписи 1926 г. в Уральской области татары составили 2,85 % населения, башкиры — 0,87 %), равно как и последующие «поиски идентичности» среди уральских тюркоязычных групп. Жители ряда деревень (Бишково, Куянково, Озерки, Рахмангулово, Усть-Баяк, Усть-Бугалыш Красноуфимского уезда), которые прежде определялись «по сословию — башкирами, а по национальности — татарами», в переписи 1926 г. отнесли себя к татарам. Другая группа, назвавшаяся в 1926 г. башкирами (дер. Сызги, Озерки, Азигулово (половина), Артя-Шигири, Акбашево, Уфа-Шигири, Аракаево, Перепряжка), к концу 1950-х гг. тоже стала считать себя татарами. Проблемы самоидентификации привели к тому, что численность башкир и их поселений с течением времени упала, а татар, наоборот, возросла . В ряде мест возникли сообщества, которые предпочли выбор не одной, в сдвоенной идентичности — например, жители Тулвинского поречья, называющие себя башкирскими татарами или татарскими башкирами. Как полагает А. В. Черных, «этническое самосознание тулвинских татар и башкир является двойственным и многоуровневым по своей структуре. Причинами, повлиявшими на становление сложной структуры этнического самосознания, следует считать многокомпонентный характер формирования группы и сложную социальную структуру ее населения (вотчинники и припущенники)» . По переписи 2002 г., в нескольких уральских селениях (например, Уфа-Шигири) на месте татар вновь стали появляться башкиры, и связано это с этнической переориентацией отдельных представителей сельской интеллигенции. Соседям невдомек, что происходит с идентичностью башкир и татар. По словам русской жительницы Красноуфимского района, нынче у них «все перемешалось… Они могут зваться башкирами и быть татарами, или зваться татарами и быть башкирами» .

Самая крупная этническая общность Урала — русские — по демографическим параметрам представляется многочисленной и устойчивой. Однако далека от устойчивости сама русскость — по условным подсчетам, за истекшее тысячелетие она претерпела существенные сдвиги около двадцати раз, включая христианизацию, ордынскую татаризацию, петровскую европеизацию, державную национализацию, советизацию и десоветизацию . В уральском измерении заметное изменение русской идентичности произошло на рубеже XVII-XVIII вв., когда преобладавший прежде северный «строгановский» поток колонизации сменился центральным «демидовским». Не знавшие крепостного права поморы существенно расходились в ценностях и мотивациях с пригнанными на Урал целыми деревнями крепостными из центральной России, для самосознания которых до сих пор значима, например, история о том, как один помещик проиграл их в карты другому. В XVIII-XIX вв. на первый план вышла «высокая русскость» уральских горожан (заводских) с ее культом дела и самобытным аристократизмом, выразившаяся, например, в яркой русско-уральской литературной традиции (Д. С. Мамин-Сибиряк, П. П. Бажов и др.). Для Урала особенно чувствителен раскол русской идентичности по конфессиональной грани между «церковными» и старообрядцами разных согласий. Один мой знакомый старовер самоопределился кратко: «Я-то кержак, а жена у меня русская». Другой высказался пространнее: «Господу все языцы угодны, и разницы нет, черный ты или белый, немец, еврей или русский. Лозунги о русском народе — ничто для христианина. Это телесно. Все христиане — одно тело, от одного духа. Нация — ничто, телесность. Духовно мы все — создания Божьи».

К. И. Зубков отмечает, что на Урале смешанная структура расселения и интенсивные межэтнические контакты «предопределили в конечном итоге развитие региона в русле устойчивого межнационального консенсуса». Решающее воздействие на его формирование оказали индустриализация и урбанизация, отток населения из аграрных районов и снижение остроты земельного вопроса, порождавшего межэтническую конфликтность .

В административных структурах Урала (Свердловской, Пермской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях) нет специальных департаментов по этнонациональной политике. Однако в 2009-2010 гг., по данным Министерства культуры Свердловской области, на Урале состоялось более 300 различных мероприятий этнокультурного профиля. Около 90 общественных организаций Свердловской области (национально-культурные автономии, национально-культурные общества, центры национальной культуры, землячества, общины) действуют в сфере этнокультурного развития и межнациональных отношений. Этот стиль вписывается скорее в категорию «народной дипломатии», чем этнонациональной политики (хотя дирижерская рука региональной администрации иногда ощутима). Личное знакомство с лидерами этих сообществ — при проведении форумов «Многонациональная Россия: этнология и киноантропология» — не оставило у меня сомнений в самостоятельности и активности их персональных позиций. Диалог впечатляет и тем, что позиционирует не столько конкретные этнические интересы, сколько стремление к их балансу. Доля споров на форуме, вопреки злоязычным прогнозам, оказалась несравнимо меньше совместного мониторинга ситуации и конструктивного проектирования. Примечательно, что лидеры разных общин не просто высказывают на форуме свои мнения, но и предварительно созваниваются для выработки общих подходов. Впечатление от форума выразилось у меня в понятии «этнодипломатия», обозначающем умение (или искусство) бесконфликтно позиционировать свою этничность в межэтническом диалоге.

За пределами научных и культурных этнофорумов тема этничности на Урале выражается не в громких дискуссиях, а в обыденной этике, которая тоже имеет отношение к этнодипломатии, но не доведенной до профессионализма, а вплетенной в повседневность. Подобная этнодипломатия характерна для ситуаций, когда буквально через дорогу друг от друга соседствуют марийская, русская и татарская деревни (например, Татарская Еманзельга, Русская Еманзельга и марийские Сарсы в Красноуфимском районе Свердловской области). До сих пор на локальном уровне разные группы русских гамаюнов и пиканников, башкир и татар осознают себя общинами с сохраняющимися особенностями расселения, быта, говора, социальных ценностей, брачнородственных ориентаций. Судя по всему, независимые мотивы формирования этих общин надолго предопределили их локальную самобытность в социальном пространстве Урала. Исторически этому способствовала и относительная замкнутость общин-заводов, сосредоточенных на собственном деле. Локальная автономия общин-селений сдерживала их смешение (нередко подкрепляемое эндогамными предпочтениями) и создавала основу сдержанного диалога, в котором каждая община обладала своим голосом и имиджем.

За столетия, если не тысячелетия, в динамичной мультикультурной среде Урала формировались различные схемы этнодипломатии. Сегодня на основе этогомногослойного фонда сложился отмечаемый многими местными жителями и внешними наблюдателями тон взаимного уважения различных по происхождению, религии и языку сообществ — своеобразная «уральская толерантность». В. А. Тишков со свойственной уральцу свободой от магии этничности настаивает на том, что «этническая идентичность может определяться в том числе сложными словами: русский еврей, украинец-русский, татаро-башкирин и т. п. По мнению некоторых специалистов, подобные люди относятся к категории этнических маргиналов. На самом деле, это, скорее, норма для российского (не менее трети населения — потомки от смешанных браков) и подавляющего большинства других гражданских сообществ… Маргинальность нами видится именно в уходе в монокультуру, а не в выходе из нее» .

Бренд Урала

Понять себя, чтобы продать себя? Чем вызвано охватившее недавно Урал (как и другие края и города России) branding-движение? Вообще-то «бренд» — товарно-фирменный знак, и применительно к людям и территориям это понятие может служить лишь имиджево-рыночной метафорой. Постсоветская ментальная революция столь стремительна, что за два десятилетия коммунистические ценности почти без остатка конвертировались в условные единицы рынка. Одним из таких эквивалентов стал «бренд», который удобнее «образа» или «имиджа» тем, что напрямую ориентирован на информационное поле рынка. Поскольку рыночная конвертация мировоззренческих ценностей предполагает их ревизию и менеджмент, все природное и культурное достояние подвергается своего рода инвентаризации, в ходе которой у прагматичных наследников пробуждаются романтичные предковые архетипы. Так тема бренда переходит в дискуссии об имидже, достоянии, идентичности и т. д.

Писатели, телевизионщики, чиновники, дизайнеры, историки, музейщики — каждый на свой лад — вносят вклады в бренд Урала. Идея бренда стронула с места поиск уральской идентичности. Такого не случалось ни в годы существования Уральской области (1923-1934 гг.), ни в дни провозглашения Уральской республики (июль-ноябрь 1993 г.). Лишь на третий раз, как заведено в русской сказке, идея самобытности Урала чудом ожила.

В российской традиции мало что продвигается без административного плеча, и в данном случае поиск уральской идентичности в значительной мере обусловлен учреждением в 2000 г. Уральского федерального округа. Как ни усечены очертания УрФО относительно реальной географии (весь западный Урал не включен в УрФО), официальная номинация Урала как геополитического феномена служит мотивом имидж-строительства, и в этом смысле сам по себе УрФО — ключевой имидж (бренд) Урала. Не случайно сегодняшний брендинг-бум на Урале во многом опирается на поддержку руководства УрФО .

Дело не только в политической воле, но и в психологии. Неназванного нет. Креативная мощь слова ничуть не уменьшилась со времен творения Завета. Речь идет о древнейшей гуманитарной технологии — магии названия. Размышления о том, что вначале все-таки было Дело — то, для чего и нашлось Слово — лишь отчасти верны, поскольку именно слово отбирает приоритеты среди кишащих дел.

Урал с палеолита кишит делами, особенно преуспев в этом в бытность свою «горнозаводской цивилизацией» (выражение П. С. Богословского) и «опорным краем державы» (выражение А. Т. Твардовского). Углежоги и рудокопы не поднимали головы от своих дел и не ведали, что они создают «горнозаводскую цивилизацию». А вот горные начальники без бренда обойтись не могли, поскольку выступали в роли демиургов, и само звание «горный начальник» — удачный бренд своего времени. Первый горный начальник В. Н. Татищев мыслил имперски, чередуя масштабы истории России и горного дела Урала: «Уральские горы суть знатнейшие во всей империи».

Накопление уральских имиджей-брендов, часто непроизвольное, шло на протяжении всей праистории и истории Урала, особенно ярко выразившись в образах финно-угорских богов и ордынских ханов, Ермака и Салавата Юлаева, орды Каменных самоедов и Яицкого казачьего войска, Строгановых и Демидовых, героев Мамина-Сибиряка и Бажова, танкограда и атомграда, Наутилус Помпилиус и Ельцина. И в последние годы уральский бренд-арсенал непрерывно пополняется: Храм-на-Крови, УП-УП (проект «Урал промышленный — Урал полярный»), гигантский Уральский федеральный университет. Для одних Урал — Каменный пояс (как в романе Е. А. Федорова), для других — гнездо староверов, для третьих — легендарный грузовик (у Берингова пролива мне довелось слышать шоферскую поговорку: «“Урал” — король Чукотки»).

Иногда кажется, что больших и малых образов Урала так много, что лучше их не считать, а представить в виде горы самоцветов. Правда, это изобилие сотворено не природой и не Оленем Серебряное копытце, а упорными уральцами (это упорство, гармонирующее с физической коренастостью, всегда выделяло «уральский характер» и на заводах, и на фронтах). Осваивая горную страну, уральцы из века в век перерабатывали ресурсы природы в ресурсы культуры, и фонд этого наследия впечатляет не меньше, чем сокровища недр. Освое ние «гуманитарных залежей» Урала всерь ез только начинается, и, вероятно, нынешнее имиджстроительство — симптом проявления и осознания уральской идентичности.

Одним из первых за разработку «уральской матрицы» взялся писатель Алексей Иванов. Проект «Хребет России», выполненный им совместно с Леонидом Парфеновым и Юлией Зайцевой в формате телепрограммы, а затем в виде книги-альбома, вобрал в себя уральские образы от мифического Полюда и легендарного Ермака до ядовитого Карабаша и лихих уралмашевских братков. В этом калейдоскопе автор отыскал устойчивые черты, образующие «уральскую матрицу» — «набор оправданных опытом стратегий поведения», «параметров местной идентичности» .

А. В. Иванов не только знает, но и чувствует Урал. Возможно, его «матрица» — больше плод ощущения, чем размышления. Все обозначенные им уральские черты — «место встречи», «преображение», «труд», «неволя» — посвоему точные штрихи, к тому же талантливо и ярко прописанные. Особенно хороши характеристики Труда и Мастера, поддержанные афористичными формулами: «Главный герой Урала — человек труда: Мастер»; «Павел Бажов — творец уральской идентичности» .

Но всякий раз Урал выходит за рамки лекал. В спектре вариаций одно и то же свойство переходит в свою противоположность. Урал — место встречи или место уединения? И то и другое. К иллюстрациям места встречи на «Хребте России» (Руси и Орды, Строгановых и Кучума и др.) можно добавить как более древние (контакт европеоидов и монголоидов, предков уральской, алтайской и индоевропейской языковых семей), так и более свежие (саммиты ШОС и БРИК). Однако Урал был и местом уединения-укрытия инакомыслящих и инаковерующих — непокорных язычников-вогулов, беглых новгородцев, разбойных казаков, мятежных черемисов, упрямых староверов и т. д.

В матрице Иванова человек Урала — человек неволи. Со времен Ермака «неволя стала базовым принципом существования уральской Матрицы… Неволя работников — главный ресурс горнозаводской державы». Даже вольный атаман Ермак предстает в «Хребте России» рыцарем неволи, поскольку он «выбрал не награду, а царскую службу» .

Звучащая как заклинание «неволя» видится А. В. Иванову «базовым принципом» нравственности уральца. Правда, «матрица неволи» иногда дает сбои, а от луча свободы сразу блекнет. Она гармонирует лишь с горнозаводской жизнью, и то применительно к работному люду до отмены крепостного права. Из нее выпадают ключевые характеры русскоуральского мира — северные промышленники и казачьи атаманы, Строгановы и Демидовы. Манифест 1861 г. обрушил уральскую горнозаводскую державу, но «свобода не убила Матрицу — просто загнала ее в подсознание, как звериные инстинкты». Вне матрицы оказался капитализм с железными дорогами, а в начале ХХ в. «Урал отринул свою Матрицу, но оказался не на свободе, а в матрице Российской империи». Неволя возродилась на Урале при советской власти в облике Гулага .

Как видно, охарактеризованные Ивановым образцы «матрицы неволи» — не исконно уральские, а импортные. Они привнесены на Урал в виде российского крепостного права и советского Гулага. Возможно, неволя на Урале — не наследственная черта, а занесенный извне вирус. Автор это интуитивно улавливает и пытается оправдать уральскую неволю как своего рода волю: «Выбор неволи — это уральское понимание свободы. Свободы социальной, экономической и свободы духовной, когда человек вместо свободы подчиняет жизнь сверхценности своего дела на этой земле» . Этот парадокс увлекателен, но относится не к «уральской матрице», а к экзистенциальной философии, где любая воля имеет изнанкой долг и ответственность, а абсолютная свобода возможна лишь в гробу.

И в русскую эпоху Урал не был краем неволи на фоне остальной России и Евразии. На исходе средневековья он оказался такой же вольной окраиной русского мира, какими были поморский Север и казачье Дикое поле. Более того, именно на Урале эти два потока вольницы сошлись и двинулись «встреч солнцу» на покорение Сибири в ту самую пору, когда Москва была сломлена тиранией и смутой. Позднее здесь нашли приют себе и своей вере язычники-черемисы и русские староверы. На Урале осуществились немыслимые для центральной России предпринимательские проекты Строгановых и Демидовых. И в новейшую эпоху именно Урал дал России когорту смелых политиков во главе с Борисом Ельциным, сокрушивших (может быть, чересчур размашисто) советскую власть.

На мой взгляд, характерная черта Урала — воля и предприимчивость, а вовсе не беспросветная неволя. Вариации этого свойства, от авантюризма Ермака до проектной дипломатии Демидовых, заслуживают особого историко-антропологического внимания. Впрочем, сам по себе спор о воле и неволе предостерегает от категоричных суждений: для одних уральцев заводской гудок был символом подневольного труда, для других — успеха и власти. Тем более рискованно выдвигать этикофилософскую категорию в качестве бренда. Вернее иметь дело с олицетворяющими Урал персонажами, притом не в иконной стилизации, а в живой драматургии историко-антропологических портретов.

Тестовый смотр уральских бренд-имиджпроектов на специальной сессии в рамках прошедшего 10-15 апреля 2011 г. в Екатеринбурге VII Российского фестиваля антропологиче ских фильмов и форума «Многонациональная Россия» показал многоликость Урала в его измерениях от Арктики до Великой степи на перекрестке Европы и Азии с древности до современности от геологии до политики. Представленные медиа-проекты условно разделялись на категории «Образ Урала», «Древности Урала», «Урал-Завод», «Урал-Камень», «Уральцы». От многообразия подходов и образов возникло ощущение неисчерпаемости темы и трудности обобщения имиджа Урала в брендовой формуле. Впрочем, бренд-поиск только стартовал, и он не завершится без интересных находок. Главным же смыслом бренд-движения можно считать не формулировку единственно верного имиджа, а открытие поля конкуренции разных имиджей-брендов, активацию культурного и природного наследия.

В дискуссии на сессии звучала критика по поводу преобладания в презентациях археологии и мифологии вместо тематики современного индустриального Урала. Замечание правомерно, как правомерен и акцент на мифологии, поскольку у бренда и мифа немало общего. Урал обладает примечательным свойством: мифологически он замкнут на себя и вполне обходится без тридевятого царства; чудеса творятся не за морем, а прямо здесь, у Медной горы и в Золотой долине, на Иткуле и Большом Щучьем озере, на Мань-Пупы-Нер и Перевале Дятлова. Для идентичности мифология показательнее любых экономических и демографических расчетов — если есть своя мифология, есть и самобытность.

См.: Павлов П. Ю., Робрукс В., Свендсен Й.-И. Средний палеолит и ранняя пора верхнего палеолита на Северо-Востоке Европы // II Северный археол. конгресс. Докл. Екатеринбург-Ханты-Мансийск, 2006. С. 290, 300.

Из последних работ см.: Koryakova L., Epimakhov A. The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages. Cambridge University Press, 2007; Боталов С. Г. Гунны и тюрки (историко-археологическая реконструкция). Челябинск, 2008; Овчинникова Б. Б., Дьёни Г. Протовенгры на Урале в трудах российских и венгерских исследователей. Екатеринбург, 2008.

Чагин Г. Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVII — первой половине XIX века. Пермь, 1995. С. 4.

Зубков К. И. Политический регионализм в Азиатской России: уральский прецедент // Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. XVI-XX века. М., 2004. С. 450, 451.

Свод данных, помещенных в «Списках населенных мест Пермской губернии», изд. 1908-1909 гг., и другие краткие статистические сведения о Пермской губернии. Пермь, 1910. С. 22, 23.

Потемкина М. Н. Эвакуация и национальные отношения в советском тылу в годы Великой Отечественной войны (на материалах Урала) // Отечественная история, № 3. 2002. С. 148-155.

Суржикова Н. В. Иностранные военнопленные Второй мировой войны на Среднем Урале (1942-1956 гг.). Екатеринбург, 2006. С. 64.

Мазур Л. Н. Народы Среднего Урала в структуре сельского расселения (XX в.) // Известия Уральского государственного университета, № 49. 2007.

Исхаков Д. М. Этнографические группы татар ВолгоУральского региона. Казань, 1993. С. 38, 39.

Мазур Л. Н. Указ. соч.

Тулвинские татары и башкиры. Этнографические очерки и тексты. Пермь, 2004. С. 42.

Материалы этнографической экспедиции 2008-2009 гг. под руководством А. В. Головнёва по гранту РГНФ-Урал. № 08-01-83113а/У «Идентичность современного русского и татарского населения Урала: этнография и визуальная антропология». Участники: Ю. В. Зевако, А. Е. Курлаев, А. С. Палкин, Д. Н. Федорова.

Головнёв А. В. Дрейф этничности // Уральский исторический вестник № 4(25). 2009.

Зубков К. И. Указ. соч. С. 460, 461.

Тишков В. А. О культурном многообразии // Этнографическое обозрение № 1. 2005. С. 10, 21.

См.: Проект «Хребет России» // Уральский федеральный округ: http://www.uralfo.ru/russian_ridge_proj.html.

Иванов А. В. Хребет России. СПб., 2010. С. 15.

Там же. С. 131, 153.

Там же. С. 47, 185.

Там же. С. 35, 189, 195, 197, 211.

Роже ПОРТАЛЬ (1906–1994), французский историк, доктор гуманитарных наук, профессор Сорбонны, директор (1959-1973 гг.) Национального института славянских исследований в Париже, председатель Славянской комиссии Международного комитета историков. Автор свыше 100 научных работ по истории России и славянских народов, в том числе монографий «Урал в XVIII веке: очерки социально-экономической истории» (1949, рус. пер. 2004), «Славяне: народы и нации» (1965, пер. на англ., нем. и итал. яз.), «Петр Великий» (1969, 1990), «Русские и украинцы» (1970), «Россия» (1972), «Россия и башкиры: история взаимоотношений (1662-1798 гг.)» (изд. в 2000) и др. Главный редактор написанной французскими учеными «Истории России» в 4-х томах (1971-1974).

Введение

Покорение и колонизация Сибири русскими в XVII в. * представляет собой цепь событий, имеющих столь же большое историческое значение и столь же ярких, как деяния европейцев по другую сторону океана. Кроме того, колонизация породила многочисленные экономические, социальные и политические проблемы. Огромные размеры этой территории, ее суровый климат, а также слабость колонизационного потока в первые сто лет после покорения создали здесь уникальную ситуацию, где постоянно сталкивались незначительные человеческие ресурсы и враждебная, порой несшая смерть природа.

Тем не менее это покорение отличалось специфичностью и стремительностью. К концу XVI в. русские прочно закрепились в Западной Сибири. Через полвека, в 1648 г., они появились на побережье Тихого океана, достигнув границ Азии, пролива, который позднее назовут Беринговым. В 1689 г. русские заключили с Китаем Нерчинский договор, который почти на два века обозначил юго-восточные рубежи России. Но с середины XVII в. Сибирь полностью (кроме Камчатки) оказалась в руках русских; это была территория, расположенная вдоль 65-й параллели на 5000 км к востоку от Урала и вдоль 100° западной долготы на 3000 км с севера на юг, а ее климат и природные условия мало подходили для жизни человека. Треть Сибири расположена вне пределов Северного Полярного круга, а на ее юге господствует резко континентальный климат. Значительную часть сибирских земель составляют тундра и леса, где человек может легко заблудиться. Для земледелия пригоден только юг. Территория к западу от Енисея удобна для проживания человека, а вот Восточная Сибирь покрыта горами, высота которых растет по мере продвижения на восток; некоторые из этих гор были изучены только в XX в.

Хотя природно-географические условия в Сибири препятствовали ее заселению, решение этой проблемы облегчалось двумя факторами. Во-первых, реки региона образуют удобную сеть водных путей. Правда, во время таяния снегов реки становятся почти непреодолимой преградой для путешественника, но это случается лишь на короткое время. Система водных путей в Сибири представляет собой речные бассейны, разделенные небольшими перешейками. Вторым фактором, облегчавшим заселение региона, была низкая плотность местного населения , неспособного действенно противостоять его покорению. На необъятных сибирских просторах русские столкнулись с кочевыми или полукочевыми народами: на севере – с финскими, на юге – татарскими или монгольскими, на востоке – палеоазиатскими. Это были малочисленные, рассеянные на большом пространстве слабые народы, не знавшие огнестрельного оружия: самоеды-оленеводы побережья Северного Ледовитого океана; вогулы и остяки Оби и Енисея, промышлявшие охотой и рыболовством; тунгусы, жившие между Енисеем и Тихим океаном и также занимавшиеся охотой, рыболовством и оленеводством; якуты бассейна Лены. Наконец, на северо-восточном полуострове обитало множество малочисленных народов, ведших полукочевой образ жизни: гиляки, коряки, камчадалы и т. д.

На сотнях тысяч квадратных километров кочевало несколько тысяч человек, у десятков тысяч людей не было своей государственности. На юге ситуация была несколько иной: в XVI в. в верховьях Тобола и Иртыша существовало Татарское царство, являвшееся остатком Золотой Орды. Еще далее на восток, вокруг Байкала, жили более многочисленные бурят-монголы, оказавшие некоторое сопротивление русскому проникновению как по причине своей численности, так и в силу поддержки их Китайской империей. Какова же была численность всех коренных народов Сибири? Для середины XVII в. на территории русской Сибири она составляла примерно 200 000 чел. Хотя эта цифра кажется несколько заниженной, тем не менее Сибирь все же была почти безлюдной. С настоящим сопротивлением русские столкнулись лишь на юге, но это было вызвано политическими причинами. Покорение Сибири началось с серии походов против Татарского царства и завершилось подписанием Нерчинского договора с Китаем в 1689 г. В истории русской экспансии Сибирь была зоной наименьшего сопротивления , где колонизаторам пришлось больше бороться с природой, чем с людьми.

Наконец, эта территория была еще и своеобразным заповедником , изолированным от большинства внешних воздействий. На юге высокие горы отделяли Сибирь от азиатских пустынь, на востоке северная граница Тихого океана была заполнена политическим и демографическим вакуумом, с севера Сибирь защищал Северный Ледовитый океан, через который в XVII в. западные мореплаватели безуспешно пытались проложить путь на восток. Говоря другими словами, у русских не было внешних конкурентов в Сибири 1 . Сибирь была прямым продолжением русских земель на востоке, не прерываемых океаном. Кроме того, эта территория не была объектом соперничества колониальных держав того времени. Покорение Сибири и ее освоение до XVII в. были внутренним делом России. Поэтому русская экспансия в Азии отличалась от экспансии европейцев в заморские страны.

Покорение Сибири

В какой-то мере покорение Сибири было финалом присоединения к Московии обширных территорий на востоке, что стало возможным после побед Ивана Грозного над татарами в 1550-е гг. (взятия Казани в 1552 г. и Астрахани в 1554 г.). По крайней мере, действия русских на Урале, не являвшемся серьезным препятствием между Европой и Азией – а именно установление прямых контактов с коренными народами: вогулами в северном Приуралье и сибирскими татарами на юго-востоке – позволили царскому правительству не ограничиваться последними завоеваниями и заставить эти народы подчиниться русским.

В итоге русские получили доступ к главному богатству тогдашнего Урала – мехам («мягкой рухляди»), преимущественно соболям (а также лисам, бобрам и т. д.) – игравшим огромную роль в торговле, обмене дарами и в межгосударственных отношениях. Приведу лишь один пример: в 1594 г. царь заплатил венскому правительству 40000 соболиных шкурок за то, чтобы оно поддержало его в войне с турками. Меха имелись и в Западной Сибири, но постепенно их ресурсы там сокращались и промысловикам и сборщикам ясака приходилось уходить все дальше и дальше на восток. Русское правительство пыталось установить над соседними народами свой протекторат, преследуя при этом не столько политические, сколько экономические цели – свою зависимость местное население выражало подношением царю мехов, нередко в большом количестве. Но если с вогулами особых проблем не было, то сибирские татары, имевшие собственное государство, оказались крепким орешком. В 1557 г. правитель сибирских татар после долгих переговоров все же согласился послать Ивану Грозному 1000 соболиных и 160 бобровых шкурок. Царь остался недоволен столь скромным подарком, но все же именно с того времени присовокупил к своим старым титулам еще один – «всеа Сибирскыа земли повелитель», что свидетельствовало о его амбициях, в которых к политике примешивалась экономика.

Тем не менее сибирскую политику России нельзя отделять от общего курса царизма. У правительства было слишком много проблем на восточных, западных и южных границах, чтобы оно могло безрассудно окунуться в авантюру, прямая выгода от которой была довольно сомнительна. Несмотря на то, что теперь царь формально стал властителем Сибири, колонизация этого региона все еще была уделом не столько правительства, сколько частных лиц.

Покорение Сибири началось с передачи в 1558 г. братьям Якову и Григорию Строгановым соляных копей в Соль-Вычегодске и обширных земель в Прикамье. В 1568 г. им был пожалован бассейн Чусовой 2 . В этих глухих местах Строгановы начали строить остроги, ставить деревни крепостных крестьян, монастыри и постепенно двигаться на восток, в Зауралье. Продвижение русских в Сибирь, таким образом, началось из Пермского края и владений Строгановых, шло через Средний Урал к низовьям Оби, где были покорены племена вогулов и остяков, а затем сползало к югу. В 1587 г., уже довольно поздно, был основан Тобольск.

Именно на юге, на Иртыше и Тоболе, находилось единственное в Сибири государство, которое могло остановить продвижение русских. Этим осколком Золотой Орды с 1563 г. правил прямой потомок Чингисхана Кучум. Иван Грозный, установивший дипломатические отношения с его предшественником и получивший от него, как уже говорилось, подарки (хотя это больше походило на ясак) соболями, хотел видеть в Кучуме своего вассала, но столкнулся с энергичным лидером, желавшим вести переговоры на равных 3 .

Существование могущественного Сибирского ханства угрожало безопасности русских владений на Урале и могло воспрепятствовать дальнейшему продвижению России в Сибирь. После набега татар на русские земли (тогда сибиряки дошли до Чусовой, то есть до Западного Урала). Иван IV разрешил Строгановым расширить свои владения за пределы русской территории и проникнуть в Сибирь, а значит напасть на татарское государство. Тогда Строгановы наняли небольшой отряд донских казаков, который под командованием Ермака 1 сентября 1582 г. выступил в поход.

Теперь остановимся на одном интересном обстоятельстве, которое сегодня достаточно объективно отражено во всех учебниках, но ставшее с XVI в. легендарным на страницах патриотических русских летописей. Как известно, в 1582 г. Ермак взял Сибирь – татарскую столицу, или, возможно, обычное кочевье на Иртыше, восточнее будущего Тобольска. Однако вскоре татарам удалось его оттуда выбить. Отступая, Ермак утонул в реке. Его поход закончился поражением и только через 18 лет, в 1598 г., воеводе основанного в 1594 г. на Иртыше города Тара <Андрею Воейкову> удалось разбить Кучума, вынужденного бежать на юг, где он и погиб в 1600 г. <от рук ногайцев>. В первой четверти XVII в. (точная дата неизвестна) Сибирское ханство перестало существовать.

Так было на самом деле. Но вскоре после неудачного похода Ермака его действия были поданы Москвой как «покорение» Сибири; поражение превратилось в общенациональную победу. Квазипатриотический миф позже вдохновил писателей и художников, в частности В. Сурикова, написавшего знаменитую картину «Покорение Сибири Ермаком» (была впервые выставлена в 1895 г. в Санкт-Петербурге, ныне находится в Государственном Русском музее) на создание многочисленных произведений на эту тему. Полулегендарный образ Ермака стал символом национального героя. Недавно, в противоречии с известными историческими фактами, была даже сделана попытка объявить его уроженцем Урала, ставшим казаком только в Поволжье, вольным человеком, нанятым Строгановыми, а поход против Кучума представить как личную инициативу этого «супергероя» 4 . Панегирический и яркий портрет Ермака носит в этой статье мифические черты и пропитан национализмом, столь характерным для советской историографии послевоенного времени.

После разгрома царства Кучума продвижение русских в Сибирь, приостановленное в период Смуты (когда в 1605-1613 гг. крестьянские восстания и польская интервенция повергли Россию в состояние хаоса), ускорилось. По рекам и их притокам небольшие отряды казаков и вооруженных сборщиков ясака, поддерживаемые царскими чиновниками, двигались в Сибирь из Тобольска по двум направлениям. Идя на восток, они основали города на Оби (Сургут, 1594 г.; Нарым, 1598 г.; Томск, 1604 г.), Енисее (Енисейск, 1613 г.), Лене (Керенск, 1630; Олекминск, 1635 г.; Якутск, 1631), идя на север – построили в устьях тех же рек Березов (1593 г., на Оби), Мангазею (1601 г., на р. Таз), Туруханск (1607 г., на Енисее), Верхоянск (1639 г., на Яике). В 1648 г. на побережье Тихого океана возник Охотск. Наконец, во второй половине XVII в. в результате многочисленных экспедиций, среди которых надо отметить экспедицию Пашкова, и военных походов Пояркова и Хабарова Забайкалье (Иркутск был основан в 1661 г.) оказалось усеяно укрепленными острогами, в том числе построенным в 1654 г. на Шилке Нерчинске.

То, что сразу бросается в глаза при изучении процесса стремительного продвижения русских по Сибири – это малое число колонизаторов . Вряд ли к ним применим термин «армия». Это были небольшие отряды, уходившие из ранее построенных крепостей все дальше на восток и север, численностью в несколько десятков или сотен человек. Знаменитое войско Ермака составляло около 800 человек. В 1630 г. всего 30 русских сумели заставить якутов платить ясак мехами, на следующий год 20 человек заложили Якутск. В 1649-1653 гг. два отряда под командованием Хабарова прошли вдоль Амура до слияния его с Уссури (русским удалось присоединить этот район только после 1858 г.; в память об экспедиции Хабарова здесь в середине XIX в. был основан город Хабаровск); в первый раз у первопроходца было 150 чел., во второй – 330. Можно только представить, насколько трудно приходилось казачьим отрядам, месяцами оторванными от своих баз и окруженных враждебными природой и населением. Конечно, малочисленность первых покорителей Сибири объясняется тяжелыми условиями их существования. Но то, что эти крошечные отряды сумели подчинить себе многочисленных коренных жителей, объясняется наличием у первых огнестрельного оружия и страха туземцев перед русскими. Кроме того, первопроходцы широко практиковали захват заложников из членов семей местных князьков (об этом см. ниже).

Не менее важной причиной успеха русских являлся комплексный состав их экспедиций , в которых участвовали «служилые люди», составлявшие большинство в этих отрядах и связанные с властями (их элита, «дети боярские», прямо представляли интересы государства). В покорении Сибири участвовали профессиональные солдаты – «стрельцы» (= лучники; в действительности они были вооружены мушкетами, пиками и алебардами), но большинство все же составляли рядовые казаки, прибывшие из Европейской России. Среди первопроходцев были и иностранные наемники – пленные поляки, литовцы, шведы, немцы и даже французы; всех их именовали «литвой», а один американский историк даже назвал сибирским иностранным легионом. Однако надо еще раз отметить, что на фоне обширных просторов Сибири эти силы были ничтожны. К середине XVII в., когда Сибирь была уже почти полностью покорена, в ней имелось 9000-10 000 служилых людей, в том числе 3000 казаков, расселенных по острогам. К концу столетия численность служилого населения не превышала 11 000 чел.

Но в составе колонизаторов были не только воины. В освоении Сибири принимали участие купцы, жаждавшие получить меха, промысловики – торговые авантюристы, напоминающие искателей приключений в американских лесах. Промысловики были настоящими воинами; ими же являлись и перекупщики, отбиравшие у местных жителей меха силой или угрозами. Иногда встречались люди, которые объединяли оба этих типа первопроходцев. Бахрушин приводит в качестве примера богатого русского купца Михаила Романовича Светешникова, который в 1630-1650-х гг. орудовал по всей Сибири. Он организовал обмен русских и немецких товаров на сибирские меха; в 1637 г. обоз из 38 подвод выехал из Верхотурья в Сибирь 5 . Но тот же Светешников организовывал и промысловые экспедиции на сибирские реки и устраивал походы против коренного населения, чтобы заставить его поставлять меха. Упорное сопротивление местных народов придавало этим экспедициям, изначально ставившим своими целями установление торговли с туземцами, военный облик. Применение военной силы, санкционированное царскими чиновниками, вело к политическому подчинению этих территорий. «Мягкая рухлядь» была двигателем русской экспансии в Сибирь. И если государство не было напрямую представлено в этих экспедициях, то как только устанавливались контакты с коренным населением, сразу же возникали пункты сбора мехов, немедленно прибывали представители ближайшего воеводы, чтобы определить размер ясака и официально установить отношения властей с туземцами.

Если экспедицию снаряжало государство и ее численность была довольно приличной, то тогда в нее входил священник, который больше проповедовал отряду, чем выполнял миссионерские обязанности: в XVII в. правительство не поощряло христианизацию местного населения. Численность принявших православие почти равнялась числу тех, кто избегал уплаты ясака. Однако продвижение русских вглубь Сибири вызвало строительство церквей в очагах колонизации, а также возведение ряда монастырей – одновременно религиозных центров и укрепленных пунктов. И все же немногочисленные сибирские монастыри – в конце XVII в. их насчитывалось 36, причем около 15 находились в Западной Сибири – не сыграли здесь той огромной роли в военной мобилизации населения, как это случилось в Европейской России.

Русская власть в Сибири опиралась на сеть крепостей. Быстрое покорение региона, вызванное слабым сопротивлением местного населения, означало не оккупацию этих территорий (что было в принципе невозможно на этих бескрайних просторах), а создание вдоль волоков линий укрепленных острогов . Они обеспечивали русским власть над окружающим населением и контроль над коммуникациями. Между острогами лежали обширные пространства, увеличивавшиеся по мере движения на восток, куда русские ходили лишь для добычи пушнины. Эти отдельные группы первопроходцев проживали в зимовьях – покрытых снегом и окруженных ледяными стенами шалашах.

Управление Сибирью

Сибирь подчинялась созданному в 1637 г. Сибирскому приказу, который должен был добывать меха, следить за сибирскими чиновниками, снабжать всем необходимым войска, вершить суд и расправу, взимать ясак, облегчать адаптацию переселявшихся в край крестьян и, наконец, устанавливать дипломатические отношения с соседними странами. Таким образом, у Приказа были очень широкие полномочия. Опираясь на служилых людей и воевод, он развернул активную работу. Неверно полагать, что Сибирь была бесхозной из-за своей удаленности и труднодоступности. Если инициатива покорения и освоения этого региона чаще всего исходила с мест, то все нити управления им находились в Москве. В архивах сохранилось свыше 30 000 разнообразных донесений, отправленных в XVII в. в Сибирский приказ.

Русское правительство постепенно позволило сибирским воеводам распространить свою власть на обширные территории, организованные в разряды. Именно так Тобольск (в этих «воротах в Сибирь» находились продовольственные склады, арсенал, а также пункт проверки всех, кто переселялся на сибирские земли, однако таможня располагалась западнее, в Верхотурье; в 1621 г. Тобольск стал и религиозным центром края, ибо в нем было создано архиепископство), Томск, Якутск, Иркутск приобрели особое значение.

Но Тобольск не стал столицей Сибири, как не стали центрами своих округов Томск, Якутск и Иркутск. Москва была связана с ними напрямую, через воевод, власть которых была ею ограничена. Тем не менее эти центры более или менее контролировали территорию, именовавшуюся «уездом», границы которого были аморфными 6 и который как и в Европейской России делился на волости, состоявшие из местного населения или русских переселенцев.

Правительство было не способно осуществлять эффективный контроль за воеводами и назначало их на 2-3 года, однако кандидатов на эту должность было предостаточно, поскольку тогдашнее законодательство и широкие возможности для злоупотреблений позволяли воеводам быстро обогащаться; государство предпочитало предъявлять претензии своим наместникам лишь после окончания срока их полномочий. Поэтому в Сибири в XVII в. не было постоянного слоя чиновников высшего ранга. Зато имелись управленцы среднего звена, которые задерживались на одном месте подолгу, иногда на 40-50 лет. Но этих подьячих было не так уж много. К лету 1640 г. их насчитывалось немногим более 80 чел. (из них 22 находились в Тобольске, а 9 – в Томске).

Должность воеводы была очень прибыльной. Тот тип примитивной колониальной эксплуатации, что отличал сибирскую политику России в XVII в., затронул даже сферу управления этим регионом. Воеводы выезжали к месту службы со всем своим многочисленным семейством, везли с собой нагруженные продуктами и нелегальными, рассчитанными на продажу товарами, обозы. Так, в 1635 г. назначенный в заполярную Мангазею воевода привез с собой священника, 32 дворовых человека, 200 ведер (около 24 декалитров) вина, 35 ливров <=17,135 л> меда, 35 ливров <=17,135 л> масла, 6 ведер растительного масла, 150 окороков, пшеницу, муку, а также контрабанду, в частности, вино. В 1678 г. правительство было вынуждено ограничить провоз воеводами товаров 15-25 подводами (в зависимости от чина).

Русское правительство контролировало огромную территорию Сибири с помощью немногих подьячих и небольших военных отрядов. Регион по-прежнему был объектом добычи ценнейшего богатства – мехов. Государство занималось сбором десятины с частных торговцев пушниной и взиманием ясака – свидетельства зависимого положения здешних туземцев. Именно ясак определял характер присутствия России в Сибири и отношения Русского государства с коренными народами.

Ясак взимался невыделанными соболиными шкурками или равноценными им мехами (лось, куница, лиса и т. д.). Соболиные шкурки выполняли функции денег. Ясак были обязаны платить все туземцы мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет, но в каждом районе его взимание определялось местными особенностями: его могли собирать с души или с волости, непосредственно с населения или через посредничество туземных вождей. Убедившись в том, что здешние аборигены пытаются платить ясак шкурками плохого качества, русские власти вскоре заменили его уплатой равноценного количества серебра (при этом принималось во внимание богатство и гражданское состояние плательщика – с женатых брали вдвое больше, от 1 до 4 руб.), что легло тяжким бременем на плечи туземцев. Последние ответили на это нововведение бунтами и в конце XVII в. правительство было вынуждено вернуться к взиманию ясака натурой.

Сибирь, однако, не была полностью во власти русского правительства. Сбор мехов сопровождался трудностями. Впрочем, ясак был не единственной причиной недовольства туземцев. Воеводы постоянно требовали предоставлять проводников, переводчиков, гребцов, возчиков, строителей. Это осложнялось нехваткой мужского населения и огромными расстояниями.

На бескрайних просторах Сибири люди укрывались от уплаты ясака и отработки барщины. Для выявления таких нарушителей применялись самые разнообразные способы, такие, как обращение за помощью к вождям племен, которых русские власти подкупали подарками. Но племенные лидеры были ненадежны, поэтому приходилось заставлять их давать клятвы или брать в племенах заложников.

При взятии клятвенных обещаний русские пользовались суеверием туземцев. Так, обские остяки собирались вместе, клали посреди топор, которым был убит медведь, давали каждому с ножа по кусочку хлеба, приговаривая: «Естьли я моему государю до конца жизни моей верен не буду, своевольно отпаду, должнаго ясака не заплачу, и из моей земли отъезду или другия неверности окажу, то чтоб меня медведь изорвал, куском сим, которой ем, чтоб мне подавиться, топором сим да отрубят мне голову, а ножом сим чтоб мне заколоться» 7 .

Еще больший результат достигался благодаря взятию заложников. Воеводы забирали у туземцев несколько уважаемых людей и заключали их в тюрьму, периодически, через 1-3 месяца заменяя их новыми. Когда туземцы приносили ясак, им показывали заложников, дабы убедить, что те живы-здоровы.