ИСТОРИЧЕСКОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ

ИСТОРИЧЕСКОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ

филос. , характеризующие между исторически развивающейся объективной действительностью и её отражением в теоретич. познании. Историческое - становления и развития объекта; логическое - теоретич. воспроизведение развитого и развивающего объекта во всех его существенных, закономерных связях и отношениях. Категории И. и л. являются конкретизацией марксистского принципа историзма, требующего «...смотреть на каждый с точки зрения того, как известное в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого развития смотреть, чем данная стала теперь» (Ленин В. И., ПСС , т. 39, с. 67) .

Отражение исторического в логическом но сводится к простому воспроизведению временной последовательности исторического развития объекта и связано с рассмотрением объективной процесса становления (генезиса) объекта и результата его развития, служащей основой двух способов исследования - историч. и логич. методов. Характеристику этих методов исследования и их роли в марксистской методологии дал Ф. Энгельс. Рассматривая политэконо-мич. исследования К. Маркса, он отмечал, что историч. анализа связана с рядом трудностей, поэтому единственно уместным был логич. метод. «Но этот метод в сущности является не чем иным, как тем же историческим методом, только освобожденным от исторической формы и от мешающих случайностей. С чего начинает , с того же должен начинаться и ход мыслей, и его дальнейшее будет представлять собой не что , как отражение исторического процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме; отражение исправленное, но исправленное соответственно законам, которые дает действительный исторический процесс, причем каждый может рассматриваться в той точке его развития, где процесс достигает полной зрелости, своей классической формы» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 13, с. 497) . Т. о. , логич. метод представляет собой способ воспроизведения исторически развивающегося объекта как итога, результата определ. процесса, в ходе которого сформировались необходимые его дальнейшего существования и развития в качестве устойчивого системного образования. Маркс отмечал, что временная последовательность в истории может соответствовать последовательности рассмотрения при помощи логич. метода; в таких случаях «... ход абстрактного мышления, восходящего от простейшего к сложному, соответствует действительному... историческому процессу» (там же, т. 46, ч. 1, с. 39) . Однако сама по себе временная последовательность историч. явлений не может служить ориентиром для теоретич. анализа их взаимоотношений в сложившейся и воспроизводящейся системе. Несовпадение И. и л. обусловлено тем, что далеко не все явления, выступающие в качестве факторов генезиса системы, входят в необходимые условия её воспроизводства и развития: многие из них устраняются в ходе историч. процесса. Временная последовательность историч. явлений часто не предопределяет реальной генетич. связи явлений в процессе формирования того или иного историч. образования. Маркс подчёркивал, что последовательность рассмотрения сторон исследуемого объекта (совр. ему капиталистич. общества) определяется «... тем отношением, в котором они находятся друг к другу в современном буржуазном обществе, причем это отношение прямо противоположно тому, которое представляется естественным или соответствует последовательности исторического развития» (там жес. 44) .

Исследование функционирования, воспроизводства и развития исторически сложившегося объекта при помощи логич. метода предполагает выявление его историч. перспективы, рассмотрение его в единстве настоящего, прошлого и будущего. Маркс в «Капитале» не только исследует совр. ему , но и теоретически обосновывает направленность его развития - перспективу революц. , социалистич. преобразования общества. Вместе с тем теоретич. идей Маркса в «Капитале» с необходимостью предполагает к генетич. процессам.

Взаимодействие логич. и историч. методов при построении теории развивающегося органич. объекта носит сложный, многоступенчатый . Обращение к историч. методу - логич. метода. Вместе с тем для исследования генезиса объекта необходимо иметь некоторое исходное об его сущности. Такое гипотетическое и представление обычно предваряет генетич. объекта, который раскрывает неполноту этой теоретич. предпосылки, уточняет и модифицирует её; уточнённая предпосылка в свою очередь выступает как основа генетич. анализа объекта.

Развитый даёт глубже и полнее понять в истории то, что дано в ней в неразвитом виде. «Анатомия человека - ключ к анатомии обезьяны» (Маркс К., там же, т. 12, с. 731) . Вместе с тем развитого состояния на историю обнаруживает в ней лишь то, что генетически связано именно с ним, и часто не схватывает другие тенденции и возможности развития. Абсолютизация знания о развитом состоянии объекта приводит к деформации историч. картины развития, к отрицанию многообразия его историч. форм. Раскрыв изучения бурж. общества для понимания предшествующих социальных структур, Маркс в то же подверг резкой критике апологетич. попытки классич. политэкономии представить бурж. общество и экономику как некий сетеств. венец развития и эталон оценки всего историч. процесса (см. там же, т. 46, ч. 1, с. 23) .

Являясь одним из компонентов диалектич. метода, единства И. и л. служит , основой постижения сущности и закономерностей сложных развивающихся объектов.

Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 13; т. 46, ч. 1; Ленин В. И., Филос. тетради, ППС, т. 29; Грушин Б. А., Очерки логики историч. исследования, М., 1961 ; Д о б p и я-н о в В. С., Методологич. проблемы теоретич. и историч. познания, М., 1968 ; Принцип историзма в познании социальных явлений, М., 1972 ; Ильенков Э. В., Диалектич. , М., 1974 ; Диалектика науч. познания. Очерк диалектич. логики, М., 1978 ; Материалистич. . Краткий очерк теории, М., 1980 ; Келле В. Ж., Ковальзон М. Я., Теория и история. (Проблемы теории историч. процесса) , М., 1981.

В. С. Швырёв.

Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия . Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов . 1983 .

ИСТОРИЧЕСКОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ

ИСТОРИЧЕСКОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ - см. Логическое и историческое.

Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль . Под редакцией В. С. Стёпина . 2001 .

Смотреть что такое "ИСТОРИЧЕСКОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ" в других словарях:

историческое и логическое - ИСТОРИЧЕСКОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ категории и методы познания. И. раскрывает конкретные особенности развития данного объекта, показывает его хронологию, выявляет его уникальные индивидуальные особенности. Как метод, И. чаще применяется в… …

См. Историческое и логическое. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983. ЛОГИЧЕСКОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ … Философская энциклопедия

- “ЛОГИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ МИРА” (Der logische Aulbau der Welt. В., 1928) первая крупная философская работа Р. Карнапа, написанная в период его активного участия в работе Венского кружка. Осуществленное в ней соединение логики и эмпиризма стало… … Философская энциклопедия

- (Der logische Aufbau der Welt. В., 1928) – первая крупная философская работа Р.Карнапа, написанная в период его активного участия в работе Венского кружка. Осуществленное в ней соединение логики и эмпиризма стало основой исследовательской… … Философская энциклопедия

Существенные моменты развития объективного мира и методы его познания. Различают объективную логику и историю развития объекта и методы познания этого объекта. Объективно логическое это общая линия, закономерность развития объекта… … Большая советская энциклопедия

Границы естественнонаучного образования понятий. Логическое введение в исторические науки - «ГРАНИЦЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОНЯТИЙ. ЛОГИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ» («Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung». (Tubingen. 1902; рус. пер.: Спб., 1903) главная гносеологическая работа лидера… … Энциклопедия эпистемологии и философии науки

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ (гносеология) - составная часть рус. философской мысли на протяжении всей ее истории, значимость и удельный вес к рой возрастали но мере достижения последней более высоких ступеней зрелости. В качестве относительно самостоятельной области философского… … Русская философия: словарь

Теория познания - (гносеология) составная часть философии и рус. философской мысли на протяжении всей ее истории, значимость к рой возрастала по мере достижения последней более высоких ступеней зрелости. В качестве относительно самостоятельной области… … Русская Философия. Энциклопедия

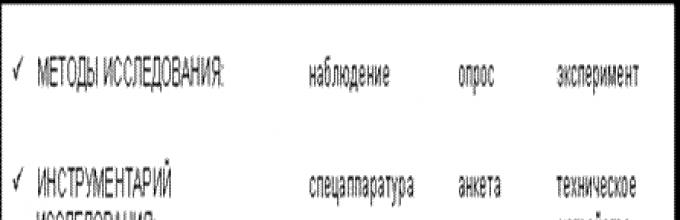

При изучении сложных развивающихся систем особое значение имеют исторический и логический методы исследования . Процесс развития, как и любой другой объективный процесс действительности, распадается на явление и сущность, на эмпирическую историю и основную линию развития, его закономерность, отражение которой составляет основную цель теоретического познания. Выявление этой закономерности может быть осуществлено двумя способами: историческим и логическим .

Исторический метод предполагает прослеживание истории во всей её полноте и многообразии, обобщение эмпирического материала и установление на этой основе общей исторической закономерности. Но эту же закономерность можно выявить, не обращаясь непосредственно к реальной истории, а изучая процесс на высших стадиях его развития, что и составляет основную цель логического метода. Объективной основой этого метода является то, что на высших стадиях развития объекта в процессе его функционирования воспроизводятся основные черты предшествующих этапов развития. Причём история фиксируется в структуре объекта не во всём своём многообразии, а только в тех моментах, которые были существенны для становления, она выступает здесь как бы в очищенном от случайностей виде. Часто связи элементов наличной структуры с предшествующими этапами развития могут быть выявлены лишь опосредованно, в результате сложной аналитико-синтетической деятельности человеческого сознания.

Научное познание развивающихся объектов в одинаковой мере пользуется как логическим, так и историческим методами. Но там, где доступно непосредственное изучение прошлого хотя бы по тем остаткам, которые сохранились до настоящего времени, может преобладать исторический метод, где такой возможности нет, используют логический метод . В целом, исторический и логический методы взаимодополняют друг друга, что позволяет переходить от структуры существующего объекта и законов его функционирования к законам развития, и, наоборот, от истории развития к структуре существующего объекта, то есть при изучении развития исследователь обращается к настоящему с тем, чтобы лучше понять прошлое, при познании же функционирования объекта исследователь обращается к прошлому с тем, чтобы лучше представить себе настоящее.

Будучи тесно связаны между собой и взаимодополняя друг друга, исторический и логический методы выступают как совершенно равноправные по-своему теоретическому статусу, так как с логической точки зрения нет какого-либо преимущества в познании функционирования объекта по сравнению с познанием его истории. Исторический метод, реконструируя историю, восходит от её эмпирического многообразия к общим законам развития. Логический же метод, направленный на изучение существующего предмета, также начинает своё движение с выявления эмпирических характеристик предмета с последующим выделением основных элементов структуры, знание которых важно как для уяснения функционирования предмета, так и для косвенного установления общих законов его развития.

Метод, его основная функция.

Деятельность людей в любой ее форме (научная, практическая и т.д.) определяется целым рядом факторов. Конечный ее результат зависит не только от того, кто действует (субъект) или на что она направлена (объект), но и от того, как совершается данный процесс, какие способы, приемы, средства при этом применяются. Это и есть проблемы метода. Метод (греч. methodos) - в самом широком смысле слова - "путь к чему-либо", способ деятельности субъекта в любой ее форме. Понятие "методология" имеет два основных значения: система определенных способов и приемов, применяемых в той или иной сфере деятельности (в науке, политике, искусстве и т.п.); учение об этой системе, общая теория метода, теория в действии.

Основная функция метода - внутренняя организация и регулирование процесса познания или практического преобразования того или иного объекта. Поэтому метод (в той или иной своей форме) сводится к совокупности определенных правил, приемов, способов, норм познания и действия. Он есть система предписаний, принципов, требований, которые должны ориентировать в решении конкретной задачи, достижении определенного результата в той или иной сфере деятельности. Он дисциплинирует поиск истины, позволяет (если правильный) экономить силы и время, двигаться к цели кратчайшим путем. Истинный метод служит своеобразным компасом, по которому субъект познания и действия прокладывает свой путь, позволяет избегать ошибок.

Ф. Бэкон сравнивал метод со светильником, освещающим путнику дорогу в темноте, и полагал, что нельзя рассчитывать на успех в изучении какого-либо вопроса, идя ложным путем. Философ стремился создать такой метод, который мог бы быть "органоном" (орудием) познания, обеспечить человеку господство над природой. Таким методом он считал индукцию, которая требует от науки исходить из эмпирического анализа, наблюдения и эксперимента с тем, чтобы на этой основе познать причины и законы.

Р. Декарт методом называл "точные и простые правила", соблюдение которых способствует приращению знания, позволяет отличить ложное от истинного. Он говорил, что уж лучше не помышлять об отыскивании каких бы то ни было истин, чем делать это без всякого метода, особенно без дедуктивно-рационалистического.

Существенный вклад в методологию внесли немецкая классическая (особенно Гегель) и материалистическая философии (особенно К. Маркс), достаточно глубоко разработавшие диалектический метод - соответственно на идеалистической и материалистической основах.

Проблемы метода и методологии занимают важное место в современной западной философии, особенно в таких ее направлениях и течениях, как философия науки, позитивизм и постпозитивизм, структурализм и постструктурализм, аналитическая философия, герменевтика , феноменология и в других.

Каждый метод - безусловно, важная и нужная вещь. Однако недопустимо впадать в крайности:

а) недооценивать метод и методологические проблемы, считая все это незначительным делом, "отвлекающим" от настоящей работы, подлинной науки и т.п. ("методологический негативизим");

б) преувеличивать значение метода, считая его более важным, чем тот предмет, к которому его хотят применить, превращать метод в некую "универсальную отмычку" ко всему и вся, в простой и доступный "инструмент" научного открытия ("методологическая эйфория"). Дело в том, что "...ни один методологический принцип не может исключить, например, риска зайти в тупик в ходе научного исследования"

Наука как специфическая форма познания

Наука как специфическая форма познания. Сущность, структура и функции науки в современном обществеЧто характеризует науку как систему знания и отличает ее от других видов знания?

Проблема определения науки является одной из сложнейших в современных исследованиях по теории познания и философии науки. Существует множество дефиниций науки и научного познания. Такой плюрализм подходов и методологических ориентации при определении науки понятен и объясним, поскольку в современных условиях она обнаруживает свою очевидную полифункциональность и может интерпретироваться как специфический метод познания, социальный институт, форма накопления знаний и познавательных традиций, фактор развития производства и современных технологий деятельности и др.

Наука — это объективное, обоснованное и системно организованное знание о мире. Научное знание свободно от личностных и ценностных характеристик. Науку интересует только объект. Она отказывается от рассмотрения всех привносимых человеком (субъектом) свойств и характеристик, его способностей, умений, и даже средств познания которыми оперирует человек.

К основным структурным компонентам науки как системной целостности, или важнейшим параметрам бытия науки, относятся:

Наука как деятельность;

Наука как знание;

Наука как социальный институт.

Наука как деятельность представляет собой творческий процесс субъект-объектного взаимодействия, направленный на производство и воспроизводство новых объективно-истинных знаний о действительности.

Специальный анализ научной деятельности позволяет зафиксировать ряд характерных признаков науки, отличающих ее от других типов духовно-познавательной деятельности и, в частности, различных форм обыденного или неспециализированного познания, которые весьма активно используются в повседневной жизни человека и конституируют т.н. логику здравого смысла.

В структуре любой (в том числе и научной) деятельности можно вычленить такие ее компоненты, как субъект, объект (или предмет), средства и методы, цели и программы, результаты или продукты. Характерно, что по всем этим параметрам научная деятельность существенно отличается от других типов познавательной активности и форм генерации знаний. Например, в актах обыденного или неспециализированного познания субъект, как правило, формируется в процессе естественной социализации и усвоения традиционных навыков познавательной и практической деятельности. В науке же складывается особая система профессиональной социализации, которая предполагает освоение субъектом огромного информационного массива знаний, навыков, форм и методов коммуникации.

Столь же значительны различия между научной и обыденной формами познавательной деятельности по их объекту или предмету. Обыденное познание осваивает только те объекты или предметные комплексы, которые непосредственно включены в структуру практической деятельности человека и составляют пространство его жизненного мира или повседневного опыта. Наука же конструирует особый мир идеализированных объектов, такую предметную реальность, которая не представлена в реальных формах практической деятельности человека или в его обыденно-эмпирическом опыте. Предмет науки — это всегда результат творческого конструирования такого типа реальности, который может быть освоен лишь в будущих формах практики.

Поскольку научно-познавательная деятельность относится к числу наиболее сложных и развитых форм познания мира, постольку и по таким параметрам в структуре этой деятельности, как ее средства, методы, цели и программы, она также существенно отличается от других видов познания. Современная наука использует множество разнообразных и тщательно адаптированных к исследуемым предметным комплексам средств познания природы, общества и духовно-психической реальности.

Среди них выделяют:

Материальные средства, составляющие экспериментально-измерительную или приборную базу современной науки;

Концептуально-логические средства, в состав которых входят специализированные искусственные языки и категориальные системы, логико-методологические стандарты и эталоны организации знания, его обоснованности и объективной истинности;

Математические средства, включающие в свой состав различные системы математических языков и формализмов, призванных обеспечить процедуры описания, объяснения и предсказания исследуемых явлений и процессов в соответствии с требованиями логической непротиворечивости, точности, содержательной определенности.

Одной из отличительных особенностей научно-познавательной деятельности является характерная для нее методологическая рефлексия, направленная на осмысление и постоянную оценку осуществляемых познавательных действий, а также на разработку системы специальных методов и средств, призванных оптимизировать эти действия и способствовать достижению объективно-истинного знания об исследуемой реальности. В отличие от науки в актах обыденного или неспециализированного познания методы и формы получения знаний не осознаются и не анализируются. Они как бы расплавлены в ткани реальных познавательных действий и усваиваются субъектом непосредственно в процессе воспитания, естественной социализации и приобщения к определенным обычаям и традициям.

Научная деятельность кардинально отличается от других видов и форм познания еще и по ее результату, или конечному продукту. Любое познавательное действие в идеале должно быть направлено на то, чтобы получить знание или информацию о познаваемом феномене. Однако в разных формах и на разных уровнях познания эта информация специфицируется по ряду существенных признаков. В ее содержании могут быть представлены объективно-предметные стороны бытия явлений и процессов действительности.

Она может фиксировать субъективно и личностно-значимые смыслы социального мира и Универсума культуры. Это может быть информация о ценностях, программах и целях возможных актов деятельности личности, социальной группы или общества в целом. При этом весьма важно зафиксировать те свойства и параметры, которые отличают именно научное знание как специфический вид информации и конечный продукт научно-познавательной деятельности. Данная характеристика науки предполагает ее анализ как специфической системы знания.

Наука как знание. Реализация познавательного отношения человека к миру создает предпосылки для перевода познаваемых объектов в идеально-знаковую форму, в которой они распредмечиваются и обретают статус знания. Возможны различные типологии знания как продукта духовно-познавательной деятельности. В зависимости от специфики познаваемой реальности выделяют знание как информацию об объективном мире природы и общества; о внутреннем духовно-психическом мире человека, в котором содержатся представления о сущности и смысле самопознания; о целях и идеально-теоретических программах деятельности человека и др.

Каждый из этих видов знания может существовать в формах протонаучного, вненаучного и научного знания. При этом собственно научное знание — это такой вид информации об изучаемых явлениях и процессах действительности, который должен удовлетворять целому ряду требований, или критериев научности знания. Данная проблема является одной из самых дискуссионных в современной философии науки, и в зависимости от задач и установок исследования выделяют различные группы критериев научности. Так, для того чтобы зафиксировать исторически конкретные формы научного знания и отличить их от протонауки, используют совокупность исторических критериев научности.

К ним, как правило, относят:

а) формально-логическую непротиворечивость знания;

б) его опытную проверяемость и эмпирическую обоснованность;

в) рациональный характер знания;

г) воспроизводимость и семантическую инвариантность;

д) интерсубъективность и универсальность. И др.

Анализ науки как системы знания может быть значительно дополнен и конкретизирован, если осуществить ее структурное расчленение по иным основаниям и в иных функциональных «срезах». Так, в рамках любой научной дисциплины (физика, химия, биология, психология , социология и т. д.) можно вычленить структуры эмпирического, теоретического и метатеоретического знания. Каждый из названных структурных уровней организации знания специфицирует именно науку и обладает рядом функциональных особенностей.

Существуют и другие типологии и классификации научного знания, в рамках которых выделяют естественнонаучное, математическое, социально-гуманитарное, техническое знание; фундаментальное научное знание, прикладное научное знание и знание в форме опытно-конструкторских проектов и разработок.

Сущность науки (её выявление в сравнении с обыденным познанием)

Наука. Обыденное

1. Нацелена на те фрагменты реальности, которые ещё не вовлечены в структуры практики. Наука даёт опережающий образ действительности. Нацелено на освоение мира повседневности, уже сложившегося мира. Обыденное познание рождается в ходе практики освоения этого мира.

2. Системно организованное и обоснованное знание. Научное знание дает алгоритм — зная один фрагмент цепочки, мы по этой цепочки движемся к результату. Зная алгоритм решения одной задачи, мы можем выйти на решение другой задачи этого же класса. Это знание рецептурное. Алгоритмизация деятельности экономит усилия. Обыденное знание рассыпчато — это конгломерат фактов, идей. Это знание носит во многом рецептурный характер. Это знание необоснованно, не требует объяснения, т. к. оно заложено в самих структурах практики.

3. Не может прибегнуть к традиции т. к. осваивает такие формы реальности, которые в традиции ещё не присутствуют. Обоснованно традицией, предписанием.

4. Нельзя выдернуть какую-то часть из научной теории Если выдернуть что-то из обыденного знания оно не пострадает

5. Нуждается в соответствующих средствах познания — приборы и теоретические методы Не нуждается в особых средствах

6. Нуждается в особом языке Использует обычный язык

7. Не может осуществляться без особой подготовки субъекта Субъектом является каждый человек

8. Осуществляет критическую рефлексию над своими результатами и методами Метод даже не эксплицируется (не выявляется)

Наука как важнейшая форма человеческого познания в ее взаимодействии с различными сферами жизни общества выполняет, во-первых, культурно-мировоззренческую функцию, задавая ориентиры о структуре и строении Вселенной, возникновении и сущности жизни, происхождении человека. Потребовались драматические события, связанные с сожжением Дж. Бруно , отречением Г. Галилея , непринятием учения Ч. Дарвина о происхождении видов, прежде чем наука стала решающей сферой культуры, а затем и образования, определяющей мировоззренческий статус человека. Во-вторых, функцию непосредственной производительной силы, учитывая неограниченные масштабы и темпы научно-технического прогресса, теснейшую связь науки и техники, мощный потенциал науки, кардинально меняющий характер материального производства и промышленности.

В-третьих, функцию социальной силы, когда результаты и методы науки используются для разработки перспективных планов и программ социального и экономического развития, при решении глобальных проблем современности, системном воздействии на общественную жизнь, технико-экономическое развитие, социальное управление, мировоззренческое образование и воспитание современного человечества.

В-четвертых, в силу своей способности выхода за пределы наличной практики и работы с идеальными объектами активно выполняет прогностическую функцию, обеспечивая научно обоснованные модели будущего развития природного, социального и духовного бытия.

Классификация методов научного исследования

Многообразие видов человеческой деятельности обус-ловливает многообразный спектр методов, которые могут быть классифицированы по самым различным крите-риям.

Прежде всего следует выделить методы духовной, иде-альной, в том числе и научной, практической, мате-риальной деятельности.

В настоящее время стало очевидным, что система мето-дов, методология не может быть ограничена лишь сферой научного познания, она должна выходить за ее пределы и непременно включать в свою орбиту и сферу практики. При этом необходимо иметь в виду тесное взаимодействие этих двух сфер.

Что касается методов науки, то оснований их деления на группы может быть несколько. Так, в зависимости от роли и места в процессе научного познания можно выделить ме-тоды формальные и содержательные, эмпирические и тео-ретические, фундаментальные и прикладные, методы иссле-дования и изложения и т. п.

Содержание изучаемых наукой объектов служит крите-рием для различия методов естествознания и методов соци-ально-гуманитарных наук. В свою очередь, методы естествен-ных наук могут быть подразделены на методы изучения не-живой природы и методы изучения живой природы и т. п. Выделяют также качественные и количественные методы, однозначно-детерминистские и вероятностные, методы непос-редственного и опосредованного познания, оригинальные и производные и т. д.

Характерные признаки научного метода: объек-тивность, воспроизводимость, эвристичность, необходимость, конкретность и др.

В современной науке наиболее распространена многоуровневая концепция методологического знания. В этом плане все методы научного познания могут быть разделены на следующие основные группы: по степени общности и ши-роте применения. Не менее широкое распространение имеет классификация методов научного познания, в основании которой критерии применения методов на разных уровнях научного познания. В зависимости от уровня познания выделяют методы эмпирического и теоретического уровней (рис. 2).

Рассмотрим классификацию методов научного познания по степени общности.

1. Всеобщие, или философские методы, среди которых наиболее древ-ними являются диалектический и метафизический.

Метафизический метод - это философский способ познания и действия, противостоящий диалектическому методу как своему антиподу, характерной чертой метафизики является односторонность, абсолютизация одной стороны процесса познания либо того или иного элемента целого,момента деятельности в любой ее форме.

Диалектический метод философского познания и способ мышления базируются на анализе всевозможных точек зрения на исследуемый предмет. Такой анализ различных точек зрения сводится к столкновению противоположных позиций, которые принято называть тезисом и антитезисом.

Так, диалектический метод у К. Маркса был соединен с материализмом, а у Г. Гегеля - с идеализмом.

Рис. 2. Методы научного познания

Российские ученые для исследования изучае-мых явлений и процессов общественной жизни, как правило, применяют ди-алектический метод, поскольку законы диалектики имеют всеобщее значение - присущи развитию природы, общества и мышления. При изучении предметов и явлений диалектика рекомендует исходить из следующих принципов.

1. Рассматривать изучаемые объекты в свете диалектических законов:

а) единства и борьбы противоположностей;

б) перехода количественных изменений в качественные;

в) отрицания отрицания.

2. Описывать, объяснять и прогнозировать изучаемые яв-ления и процессы, опираясь на философские категории:

Обще-го, особенного и единичного;

Сущности явления;

Возможности и действительности;

Необходимого и слу-чайного;

Причины и следствия.

3. Относиться к объекту исследования как к объективной реальности.

4. Рассматривать исследуемые предметы и явления:

а) всесторонне;

б) во всеобщей связи и взаимозависимости;

в) в непрерывном изменении, развитии;

г) конкретно-исторически.

5. Проверять полученные знания на практике.

По существу, каждая философская концепция имеет методологическую функцию, является своеобразным способом мыс-лительной деятельности. Поэтому философские методы не исчерпываются двумя названными. К их числу также отно-сятся такие методы, как аналитический (характерный для современной аналитической философии), интуитивный, фе-номенологический, герменевтический (понимание) и др.

Философским методом, обеспечивающим правильные и точные пред-ставления об общих законах развития туризма , его своеобразии и составляющих компонентах, а также месте и роли в нем тех явле-ний, которые изучают ученые и специалисты, является диалектический подход. Данная методология исходит из материальности окружающего нас мира, в котором материя находитсяв непрерывном движении, разви-тии.

Движущие силы развития окружающего мира (материи) под-чиняются законам диалектики - единства и борьбы противопо-ложностей, перехода количественных изменений в качественные, отрицания отрицания.

2. Общенаучные подходы и методы исследования, кото-рые получили широкое развитие и применение в науке. Они выступают в качестве своеобразной «промежуточной» мето-дологии между философией и фундаментальными теоретико-методологическими положениями специальных наук.

Характерными чертами общенаучных понятий являют-ся:

а) во-первых, общность в их содержании отдельных свойств, признаков, понятий ряда частных наук и философ-ских категорий;

б) во-вторых, возможность их формализации, уточнения средствами математической тео-рии, символической логики.

На основе общенаучных понятий и концепций форму-лируются соответствующие методы и принципы познания, которые и обеспечивают связь и оптимальное взаимодействие философии со специально-научным знанием и его методами.

Общенаучными или общелогическими методами являются анализ, синтез, обобщение, абстрагирование , ин-дукция, дедукция , аналогия, моделирование, исторический метод, логический метод и классификация. Соотношение общенаучных методов можно представить в виде схемы (рис. 3).

Анализ - это расчленение, разложение объекта исследо-вания на составные части. Он лежит в основе аналитического метода исследования. Разновидностями анализа являются клас-сификация и периодизация. Метод анализа используется как в реальной, так и в мыслительной деятельности.

Синтез - это соединение отдельных сторон, частей объек-та исследования в единое целое. Однако это не просто их соеди-нение, но и познание нового - взаимодействия частей как це-лого. Результатом синтеза является совершенно новое образо-вание, свойства которого не есть только внешнее соединение свойств компонентов, но также и результат их внутренней вза-имосвязи и взаимозависимости.

Рис. 3. Общенаучные методы

Анализ и синтез являются методами определения оптимально-го соотношения сил и средств, необходимых для успешного функционирования турпредприятия. Они позволяют установить эле-менты, из которых складывается эффект взаимодействия персо-нала, дать представление о своих возможностях в достижении эко-номического эффекта. Анализ и синтез используются при исследовании, например, работы турпредприятия за финансовый год, который разделяют на кварталы, устанавливают взаимосвязь между ними, а затем воспроизводят операции в целом.

Посредством этих методов уясняются положительные стороны проведения туристских мероприятий, выявляются их слабые звенья.

Функция анализа состоит в выделении различных признаков в туристской деятельности,которые могли бы быть приняты в ка-честве основания для систематизации фактов, расположения их в хронологическом, функциональном, структурном порядке, харак-теризующем определенную сторону развития исследуемого собы-тия.

Функция синтеза состоит в установлении связей между факта-ми и объединение их в группы по выделенным основаниям.

При анализе, например, можно выявить, что повышение цен на нефтепродукты повлечет за собой рост цен на бензин, горюче-смазочные материалы, а это, в свою очередь, будет способство-вать удорожанию туристских путевок.

Изучая туризм вообще или его отдельные виды, исследователь мысленно расчленяет деятельность персонала каждого в отдель-ности и вместе с тем выявляет связь и взаимодействие элементов, свойств и сторон их в целом.

Следует иметь в виду, что в научных исследованиях применя-ются различные виды анализа: факторный, логический, контент-анализ и др.

Главными целями факторного анализа являются сокращение числа переменных и определение структуры взаимосвязей между переменными. При сокращении числа переменных итоговая пере-менная включает в себя наиболее существенные черты объединяе-мых переменных. Классификация подразумевает выделение несколь-ких новых факторов из переменных, связанных друг с другом. В туризме факторный анализ используется в связи с анализом потребительского спроса на турпутевки.

Логический анализ предназначен для определения круга тех по-нятий, с помощью которых описывается предмет исследования, поиск внешне хорошо различимых признаков, т. е. эмпирических индикаторов, позволяющих произвести измерение сторон и свойств, например нового турпродукта. Логический анализ включает такие процедуры, как интерпре-тация основных понятий (трактовка скрытого в них содержания) и их операциональные определения (расчленение понятий на эле-менты, для которых можно подобрать эмпирические индикато-ры). В конечном счете получают признаки, измерение которых дает ответ на информационный запрос заказчика.

Контент-анализ (от англ. content содержание) - формализо-ванный метод изучения текстовой и графической информации, заключающийся в переводе изучаемой информации в туристской деятельности в количественные показатели и ее статистической обработке. Характеризуется большой строгостью и систематичностью. Объектом контент-анализа может быть содержание различных видов деятельности в турбизнесе: международные и отечествен-ные туроператоры, конкуренты в определенном сегменте турист-ского рынка услуг, менеджеры международных и отечественных гостиничных комплексов, чрезвычайные события, воздействую-щие на турбизнес, законодательные акты отдельных стран в сфе-ре индустрии гостеприимства. Метод контент-анализа применяется для исследования доку-ментальных источников и как вспомогательное средство при ан-кетировании, наблюдении, тестировании, в исследованиях мас-совых коммуникаций, в маркетинге.

Обобщение - это процесс перехода от единичного к общему, от менее общего к более общему.

Мысленное обобщение основывается на все-общности связей предметов и явлений действительности, взаимо-связи единичного и общего во всех реально существующих турист-ских событиях. В отдельном виде туризма имеются не только инди-видуальные, присущие лишь ему черты, но и общие, сходные при-знаки. Формирование обобщающих положений (понятий, законов, выводов, концепций) возможно через изучение конкретного.

Степень общности фактов (событий) может быть различной. Отсюда и различие в уровнях обобщения - от установления про-стейшего, элементарного сходства на этапе эмпирического ис-следования фактов до раскрытия существенного, общего, лежа-щего в основе формирования понятий, раскрытия законов и объяс-нения фактов на теоретическом уровне познания, когда создается система объясняющих положений, формируется стройная кон-цепция изучаемого явления.

Сложной формой обобщения, позволяющей отличать важные факты от второстепенных, является типизация, заключающаяся в отборе характерных (типичных) фактов, выражающих наиболее важную сторону изучаемого явления или группы явлений в туриз-ме. Отбор характерных (типичных), фактов составляет важную черту научного обобщения, которая приближает явления к познанию латентных связей. Для раскрытия сущности исследуемого явления недостаточно описания, поэтому нужны обобщения более высокого порядка и те, которые вскрывают повторяемость, необходимость, существенность и причинную обусловленность признаков события.

Формой обобщения опыта в туризме являются выводы, из ко-торых складывается научная концепция, теория, что раскрывает характерные особенности и сущность изучаемых явлений, зако-номерности их возникновения и развития.

Абстрагирование (идеализация) - мысленное отвлечение от некоторых свойств и отношений изучаемого предмета и выделение интересующих исследователя свойств и отношений. При абстрагировании второстепенные свойства и связи исследуемого объекта отделяются от существенных свойств и связей.

Метод абстрагированияпозволяет выявить типичные связи и отношения в туризме, отвлекаясь от всего многообразия частно-стей.

В результате использования метода абстрагирования можно получить абстрактные знания обобщающего характера об отдель-ных закономерностях ведения турбизнеса, общих целях сторон, причинах событий в изучаемом сегменте рынка туристских услуг и их сущности.

Индукция - это движение мысли (познания) от фактов, отдельных случаев к общему положению. Индуктивные умозак-лючения «наводят» на мысль, на общее. При индуктивном мето-де исследования для получения общего знания о каком-либо классе предметов необходимо исследовать отдельные предме-ты, найти в них общие существенные признаки, которые послу-жат основой знания об общем признаке, присущем данному классу предметов.

Дедукция - это выведение единичного, частного из како-го-либо общего положения; движение мысли (познания) от об-щих утверждений к утверждениям об отдельных предметах или явлениях. Посредством дедуктивных умозаключений «выводят» определенную мысль из других мыслей.

Аналогия - это способ получения знаний о предметах и явлениях на основании того, что они имеют сходство с другими, рассуждение, в котором из сходства изучаемых объектов в не-которых признаках делается заключение об их сходстве и в дру-гих признаках. Степень вероятности (достоверности) умозаклю-чений по аналогии зависит от количества сходных признаков у сравниваемых явлений. Наиболее часто аналогию применяют в теории подобия.

Моделирование - метод научного познания, сущность которого заключается в замене изучаемого предмета или явления специальной аналогичной моделью, содержащей существенные черты оригинала.

Исторический метод подразумевает воспроизведение истории изучаемого объекта во всей своей многогранности с учетом всех деталей и случайностей. Он предполагает изучение возникновения и развития объектов исследования в хронологической последовательности.

Историческое представляет развитие в его последовательном проявлении, а логическое выражает развитие в его сущности. Например, истори-чески туризм получил свое развитие сначала с пешеходных про-гулок по разработанным маршрутам (в лесопарковой зоне, у мор-ского побережья), затем появился пешеходный туризм как лечеб-ное средство -

терренкур.

Историческое и логическое в туристской деятельности - это две стороны одного и того же явления, в котором логическое выступает его сущностью, генеральной линией, квинтэссенцией, а историческое - многообразным проявлением этой основы че-рез массу случайностей.

Логический метод - это логическое воспроизведение истории изучаемого объекта, освобождение от всего случайного, несущественного.

В основе логического метода лежат закономерности, присущие реальной действительности. В туризме любое явление имеет опре-деленную логику своего возникновения, развития и перехода в качественно новое состояние. Например, раньше бронирование мест для туристов в отелях осуществлялось по телефону в малых количествах. В современных условиях потоки туристов значитель-но увеличились. Бронирование мест в отелях стало возможным в режиме реального времени с помощью Интернета. Для качествен-ного обслуживания клиентов на рынке туристских услуг появи-лось большое количество турпредприятий, использующих инфор-мационные технологии.

Классификация - метод научного исследования и обобщения, суть которого заключается в том, что изучаемые объекты, явления или процессы упорядочиваются в определенные группы (классы) на основе каких-либо избранных признаков.

К общенаучным понятиям чаще всего относят такие по-нятия, как «информация», «модель», «структура», «функция», «система», «элемент», «оптимальность», «вероятность» и др.

К числу общенаучных принципов и подходов относятся системный и структурно-функциональный, кибернетический, вероятностный, моделирование, формализация и ряд других.

Особенно бурно в последнее время развивается такая общенаучная дисциплина, как синергетика - теория само-организации и развития открытых целостных систем любой природы - природных, социальных, когнитивных (позна-вательных).

Важная роль общенаучных подходов состоит в том, что в силу своего «промежуточного характера», они опосредствуют взаимопереход философского и конкретно-научного или частнонаучного знания (а так-же соответствующих методов).

Дело в том, что первое не накладывается чисто внеш-ним, непосредственным образом на второе. Поэтому попытки выразить специально-научное содержание на языке философских категорий бывают, как правило, неконструктивными и малоэффективными.

3. Конкретно-научные методы - совокупность способов, прин-ципов познания, исследовательских приемов и процедур, при-меняемых в той или иной науке, соответствующей данной основной форме движения материи. Это методы механики, физики, химии, биологии и социально-гуманитарных наук.

Таким образом, методология не может быть сведена к какому-то одному, даже «очень важному методу».

Методология не есть также простая сумма отдельных методов, их «механическое единство». Методология - слож-ная, динамичная, целостная, субординированная система спо-собов, приемов, принципов разных уровней, сферы действия, направленности, эвристических возможностей, содержаний, структур и т. д.

Рассмотрим классификацию методов в зависимости от уровня познания.

К методам теоретического уровня причисляют аксиомати-ческий, гипотетический, гипотетико-дедуктивный, формализацию, абстрагирование, обоб-щение, восхождение от абстрактного к конкретному, историчес-кий, метод системного анализа.

К методам эмпирического уровня относятся наблюдение, описание, счет, измерение, сравнение, эксперимент и модели-рование.

Историческое и логическое - философские категории, раскрывающие важные особенности процесса развития , а также соотношение между логическим развитием мысли и реальной историей предмета. Историческое выражает структурные и функциональные процессы возникновения и формирования данного объекта, логическое - те соотношения, законы, связи и взаимодействия его сторон, которые существуют в развитом состоянии объекта.

Категории исторического и логического являются конкретизацией марксистского принципа историзма , требующего «…смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» . Всякое явление может быть правильно познано лишь в его возникновении, развитии и гибели, т. е. в его историческом развитии. Нельзя понять результата, не уяснив пути развития, приведшего к данному результату. Историзм составляет сердцевину метода и всей системы диалектического материализма. «Весь дух марксизма, вся его система требует, чтобы каждое положение рассматривать… лишь исторически; …лишь в связи с другими; …лишь в связи с конкретным опытом истории» . Это относится к любому объекту познания, в том числе и к самому познанию.

Однако история реально идёт часто зигзагами, и если следовать за ней, то пришлось бы принимать во внимание наряду с существенными и второстепенные явления, прерывать логический ход мыслей. Поэтому наряду с историческим необходим логический метод исследования. Логическое - это обобщённое выражение исторического, оно есть историческое, очищенное от случайностей и взятое в его существенных закономерностях. Логическое выступает и как краткое воспроизведение истории на ином материале: например, развитие сознания ребёнка - краткое воспроизведение истории умственного развития человечества, как и само физическое развитие индивида есть сокращённое воспроизведение основных этапов эволюции жизни. Повторение закономерности исторического развития в логике индивидуального развития относится не только к объективной реальности, но и к сфере мышления: логика индивидуального мышления сжато повторяет историю общественного познания.

Историческое относится к логическому как процесс развития к его результату, в котором последовательно складывающиеся в ходе реальной истории связи достигли «полной зрелости, своей классической формы» . Историческое и логическое находятся в диалектическом единстве, включающем в себя момент противоречия . Их единство выражается, во-первых, в том, что историческое содержит в себе логическое в той мере, в какой всякий процесс развития заключает в себе свою объективную направленность, свою необходимость, приводящую к определённому результату. Хотя в начале процесса логическое, как выражение развитой структуры объекта, ещё отсутствует, последовательность проходимых процессом фаз в общем и целом совпадает с тем отношением (логической связью), в котором находятся компоненты развившейся системы, т. е. процесс как бы несёт в себе свой результат. Во-вторых, единство исторического и логического выражается в том, что соотношение и взаимозависимость сторон развитого целого своеобразно отражают историю становления этого целого, историю формирования его специфической структуры. Результат содержит в себе в «снятом» виде породившее его движение: логическое заключает в себе историческое.

Но хотя единство исторического и логического имеет решающее значение для понимания соотношения между историей объекта и его развитой формой, они совпадают лишь в общем и целом, т. к. в объекте, достигшем полной зрелости и классической формы, отпадает и утрачивается всё случайное, преходящее, все те зигзаги развития, которые неизбежны в реально протекающем процессе. Логическое есть «исправленное» историческое, но это «исправление» осуществляется «соответственно законам, которые даёт сам действительный исторический процесс…» . Отсюда вытекает различие в логическом и историческом способах отображения действительности в мышлении. Различие этих способов исследования - не просто и не только различие субъективных целей исследования: оно имеет свою объективную основу. Именно потому, что в само́й действительности процесс и результат развития не совпадают, хотя и находятся в единстве, неизбежно различие по содержанию исторического и логического способов исследования. Задачей исторического исследования является раскрытие конкретных условий и форм развития тех или иных явлений, последовательности их переходов от одних исторически необходимых стадий к другим. Задачей логического исследования является раскрытие той роли, которую отдельные элементы системы играют в составе развитого целого. Но т. к. развитое целое сохраняет лишь те условия и моменты своего развития, которые выражают его специфический характер, то тем самым логическое воспроизведение развитого целого оказывается ключом к раскрытию его действительной истории. «Анатомия человека - ключ к анатомии обезьяны» . Вместе с тем грани, отличающие эти два способа исследования, условны, подвижны, ибо логическое в конечном счёте - это то же историческое, только освобождённое от его конкретной формы, представленное в обобщённом, теоретическом виде, и наоборот: историческое - это то же логическое, только облечённое в плоть и кровь конкретного исторического развития.

Иными словами, логическое соответствует историческому, но лишь понятому в его сути, лишь в подлинной, внутренне необходимой последовательности его моментов, скрытой от непосредственного взора и часто даже обратной по сравнению с ухватываемой им картиной. Логический порядок категорий в науке противоречит, таким образом, вовсе не действительной истории данного конкретного предмета, а лишь поверхности явлений и поверхностно понятой истории. А верно понятая логическая последовательность совпадает с верно понятой исторической последовательностью развития данного конкретного объекта науки. Развивая положения Маркса и Энгельса по этому поводу, Ленин определяет логику как «… итог, сумму, вывод истории познания мира» , отмечая, что «в логике история мысли должна , в общем и целом, совпадать с законами мышления» .

Основанный на формах и законах метод включает в себя способы и средства изучения и объяснения. Может применяться и применяется к изучению самых разных дисциплин. Логический метод в диалектике совпадает с материалистическим в а формальный, например, является в освоении правовой действительности и многих других областей знания.

Право

Благодаря своим специальным особенностям и возможностям, правовая почва является наиболее благоприятной для приложения и использования логики. Поскольку здесь наблюдается формально определённая, последовательная и строго фиксированная система, включающая массу определений законодательного плана, отвечающих правилам установления понятий (через ближайший род, видовое отличие, генетическое определение, через описание указаний и так далее), логический метод в области права себя полностью проявляет. Каждый закон логики - противоречия и тождества, достаточного основания, исключённого третьего - отражает главные особенности этого метода. Основные процессы и процедуры (прежде всего правоприменительный и выстраиваются строго соответственно - правилам оперирования умозаключениями, суждениями, понятиями.

Логический метод применяется уже на этапе главных определений: юридическая норма - суждение, отвечающее всем требованиям суждения вообще, а применение права к ситуации или конкретному человеку - силлогизм, то есть дедуктивное умозаключение, где правовая норма - главная посылка, данный к рассмотрению случай - посылка меньшая, а решением по этому делу является вывод. С самых древних времён находятся в арсенале юриспруденции аналогии, приёмы доказательства и логические операции. Использовать логический метод исследования при изучении и объяснении права просто необходимо. Только таким способом можно избежать противоречий в законодательном выстраивании эффективной системы права, где позитивное (существующее) право согласовано со всеми требованиями естественного, а также получить возможность грамотно применять юридические нормы.

Общие логические методы: анализ

Среди логических методов познания процессов, явлений, предметов объективного мира существуют синтез, анализ, идеализация, абстрагирование, дедукция, обобщение, аналогия, индукция, моделирование, экстраполяция и гипотеза.

Начинается логический метод исследования (познания) с анализа, то есть с расписания, разбора, расчленения изучаемого объекта. Этот приём заключён в мысленном или практическом разборе состава элементов - признаков, свойств, структурных частей, после чего каждый элемент подлежит отдельному исследованию как часть целого. Анализ имеет разнообразные виды, зависящие от специфики объекта, который подвергается исследованию. Современная наука берёт на вооружение системный анализ - подход к изучаемому объекту как к организованной системе, где элементы неразрывно и органично взаимосвязаны и друг на друга влияют.

Методы логического анализа включают в себя методологический подход к плодам познавательной деятельности, то есть исследование знаний людей, все его формы и виды, причём знание выражается в естественных и искусственных средствах языка, основываясь на законах логики. Например, изучая общество как целостную систему, системный анализ расчленяет на аспекты политический, экономический, моральный, правовой и тому подобные, где каждый аспект общественного бытия и сознания исследуется отдельно. Логический метод познания путём анализа выявляет структурные элементы - виды, типы, уровни знания, оформленные определённым текстом. Далее устанавливается их соотношение, ложность или истинность высказываний, уточняется понятийный аппарат, который реализует знания, устанавливается обоснованность, непротиворечивость и доказанность этого знания.

Синтез

Синтез - исследования, без которой невозможен структурно-логический метод. Посредством синтеза всё имеющееся знание объединяется в нечто целое. У юристов это закономерности и законы, сформулированные на основе личных исследований, все постулаты общей теории государства и права, а также специальные межотраслевые и отраслевые теории права.

Реально мыслящий человек всегда использует логические методы, а анализ и синтез всегда взаимосвязаны. Здесь можно отметить аналитический и одновременно синтетический характер мышления хорошего юриста - прокурора, адвоката, судьи, следователя. Профессиональная деятельность, например, судьи непременно предусматривает анализ всех материалов, которые переданы в суд, а потом на основании исследований того, что прочитано и выслушано, им составляется мысленная целостная картина данного дела. Таким образом взаимозависимость анализа и синтеза помогает точному и беспристрастному ведению судебных разбирательств.

Абстракция

Общенаучные логические методы можно дополнить абстрагированием (абстракцией), что является процессом мысленного отвлечения от определённых общих или отдельных свойств, отношений, признаков изучаемого предмета, поскольку в данный момент частности не представляют интереса. Аристотель - родоначальник этого понятия -трактовал абстракцию как процесс отделения всего случайного и второстепенного от общего и главного. Теперь этот термин употребляют значительно шире. Это как в обыденном, так и в научном познании, являющийся и алгоритмом, и приказом к процедуре отвлечения по правилам абстрагирования, это сооружение абстрактных объектов в научном познании. Сущность данного метода не так проста, как кажется. Прежде всего необходимо, опять-таки, подробное исследование реального предмета, явления или процесса, вычленение в нём разнообразных качеств, признаков, свойств, после чего отметается всё второстепенное.

Этот процесс познания является и результатом. То есть процесс исследования - в изучении явлений и предметов, а целью является выявление специфических характеристик. Результат же - полученное знание в категориях, понятиях, идеях, суждениях, теориях, законах. Например, логика может абстрагироваться от не столь важных индивидуальных особенностей, если изучает способ мышления конкретного человека, а общее, присущее всем субъектам, берёт во внимание. У юриста, к примеру, мышление регламентировано правовыми нормами, поэтому он абстрагирован от всевозможных проявлений отношений со стороны общества, а изучает прежде всего правоотношения, т. е. только то, что санкционируется и регулируется правом.

Идеализация

Этот вид абстрагирования помогает создавать идеальные объекты. Понятие идеализированного объекта отличается от других понятий тем, что наряду с реальными признаками предмета здесь отражаются и те, которые далеки от реальных свойств, а в чистом виде в исследуемых предметах не присутствуют вообще. Методом идеализации в современных науках создаются теоретические объекты, помогающие выстроить рассуждения и сделать выводы, относящиеся к реально существующим предметам. Термин этот употребляется в двух значениях - как процесс и как результат, что тоже очень похоже на метод анализа. Первое значение идеализации понимается как мысленно создаваемый идеализированный объект при формировании идеализированных допущений, то есть условий, при которых может быть описан и объяснён реально существующий объект.

В результате этого процесса появляются идеализированные понятия и законы, которые называются логическими конструктами. Как пример идеализированного объекта можно привести понятие правового государства. Понятие есть, но правового государства в том виде, в каком его принято понимать, пока не существует. Однако юристы могут с помощью этого понятия выстраивать рассуждения и делать выводы относительно деятельности тех или иных реально существующих образований, например государств, по признакам, которые именно правовому государству присущи: основные права человека закреплены конституционно и законодательно, законы господствуют в государственной и общественной жизни, личность юридически защищена и так далее.

Обобщение, индукция и дедукция

Именно в процессе обобщения формируются соответствующие гипотезы, теории и концепции. Этот метод в правовом познании может существовать в форме обобщения на основе анализа профессионального опыта конкретных дел, в форме создания теории права путём теоретического обобщения практического строительства и реализации правовой деятельности, в форме обобщения отраслевых эмпирических теорий права.

Индукция и дедукция являются логическими методами познания, использующимися в поиске выводов из исходных данных. Оба метода естественно взаимосвязаны: дедукция помогает сделать выводы из теоретических идей, законов, принципов, поскольку связана с выстраиванием идеализированного объекта, а индукция обобщает эмпирические закономерности. Знания, которые добываются с помощью индукции, являются всего лишь предпосылкой для появления нового знания - демонстративного, которое уже становится обоснованием для частичных теоретических истин.

Аналогия, экстраполяция

Аналогия - один из эффективнейших методов познавательного процесса. С его помощью были сделаны великие открытия в науке. Суть его в том, что определённые свойства и признаки переносятся с одного предмета исследования на другой, таким же образом переносятся отношения и связи между одной и другой совокупностями предметов.

Экстраполяция - разновидность индукции, обобщения и аналогии, этот метод очень широко используется практически во всех науках. Качественные характеристики распространяются из одной области предмета в другую, из прошлого в будущее, из настоящего в будущее, количественные характеристики переносятся таким же образом, уравниваются одни области знаний с другими, как метод математической индукции например. Чаще всего метод экстраполяции находит применение в целях прогноза, обоснования переноса знания в другие предметные области. У юристов это аналогия права и аналогия закона.

Моделирование, гипотеза

Моделирование в современной науке применяется очень активно для поиска путей получения новейших научных результатов. Сущность этого метода в построении той или иной модели, исследующей социальные или природные объекты. Под моделью принято понимать многое, это могут быть: аналог, метод, тип, система, теория, картина мира, интерпретация, алгоритм и многое ещё. Если невозможно исследование непосредственно объекта, то модель выступает вместо него имитацией оригинала. Например, следственный эксперимент.

А гипотеза (предположение) как метод употребляется в значении проблематичного знания или идеи, позволяющей объединить совокупность знаний в их систему. Правовая деятельность использует гипотезу во всех её значениях: выстраивается предположение относительно фактических данных определённого предмета, явления или процесса, относительно причин возникновения проблем и прогнозирования будущего. Одни и те же данные могут стать материалом для нескольких гипотез, так называемых версий. Используется данный метод и для криминалистического расследования.

Формально-логический метод

Знания о законах вывода из проверенных истин помогает получить формальная логика. Ранее установленные истины, являющиеся основой вывода, не требуют обращения к опыту в каждом конкретном случае, поскольку знания получены с применением правил и законов мышления. Логические методы научного исследования включают в себя логику традиционную и математическую.

Первая для получения новых выводов использует анализ, синтез, индукцию, дедукцию, абстрагирование, конкретизацию, аналогию и сравнение. А математическая, ещё называемая символической, логика применяет к проблемам формальной логики более строгие методы, используемые в математике. Специальный язык формул может логично и адекватно описать структуру доказательств и выстроить строгую и точную теорию, применяя описание суждений в их расширении - описании умозаключений.

Исторический метод

Совсем другие приёмы исследований применяются для построения теоретических знаний о развивающихся и сложных объектах, которые не могут воспроизвестись посредством опыта. Например, Вселенная. Как увидеть её становление, происхождение видов и возникновение человека? Здесь помогут исторические и логические методы познания. Исторический способен мыслью проникать в реальную историю с многообразием её конкретики, выявлять исторические факты и мысленно воссоздавать исторический процесс, раскрывая логическую закономерность развития.

Логический же выявляет закономерности иным способом. Ему не нужно непосредственно рассматривать ход реальной истории, он раскрывает объективную реальность изучением исторического процесса на самых высших стадиях развития, где он в сжатом виде воспроизводит структуру и функционирование исторической эволюции в самых основных чертах. Такой метод хорош в биологии, где филогенез повторяется в онтогенезе. И исторические, и логические методы существуют как приёмы выстраивания чисто теоретических знаний.

Книга: ЛОГИКА ДЛЯ ЮРИСТОВ: ЛЕКЦИИ. / Правовой колледж ЛНУ им. Франко

2. Логические методы исследования (познания)

Логические методы используются во всех видах познания - обыденном, научном, философском и др. Каждый человек использует логику в своем мышлении как "органон", то есть как инструмент, средство при виконаннні разнообразных интеллектуальных действий. Именно в этом значении термин "органон" (инструмент, набор мыслительных операций, необходимых для проведения определенных исследований), "работает" в логических работах Аристотеля. Логические труды Аристотеля носят название "Аналитика" (термин "логика" был введен позже для обозначения всех арістотелівських трудов по логике). Аристотель рассматривал "Аналитику" (логику) как метод, с помощью которого можно сделать из некоторых предпосылок (предположений) вывод, а затем обосновать, верно ли сделан этот вывод, опираясь на законы логики.

Логические методы являются главными и необходимыми средствами познания, поэтому каждый человек должен хорошо овладеть этими методами и использовать их в своей умственной деятельности. В правовом мышлении юриста сознательное использование логических методов является необходимым условием для решения специфических теоретических и практических проблем в области права, для получения нового знания в процессе познавательной деятельности.

В логических методов познания (исследования) предметов, явлений, процессов объективного мира относятся: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, дедукция, индукция, аналогия, экстраполяция, моделирование, гипотеза.

Анализ (гр. - расписание, разбор, расчленение) - логический прием, метод исследования, который заключается в том, что изучаемый объект мысленно или практически расчленяется на составные элементы (признаки, свойства, структурные части), каждый из которых затем исследуется в отдельности как часть расчлененного целого. Выделяют различные виды анализа в зависимости от специфики исследуемого объекта. Наиболее распространенным в современной науке является системный анализ , сущность которого заключается в подходе к объекта, что изучается, как структурно-организованной системы, в которой все элементы органично и неразрывно взаимосвязаны и, таким образом влияют друг на друга. Например, общество как целостная система при системном анализе расчленяется на экономический, политический, правовой, моральный и др. аспекты бытия и общественного сознания (структурные части целого) и эти аспекты исследуются отдельно.

Особым видом анализа является логический анализ , т.е. методологический подход к результатам познавательной деятельности людей - знания в различных его формах и видах, которое выражено средствами естественной и искусственной языков на основании законов науки логики. Логический анализ означает выявление структурных элементов (видов, типов, уровней) знания, которое оформлено в виде определенного текста и их соотношение между собой, выяснение логического значения истинности или ложности высказываний в тексте, логической экспликации ("объяснение", "уточнение") понятийного аппарата, через который реализуется это знания, установления непротиворечивости, обоснованности, доказанности этого знания.

Синтез (гр. - соединение, составление, сочетание) - это мысленное соединение частей предмета, расчлененного в процессе анализа, установление взаимодействия частиц и познание этого предмета как единого целого. В процессе формирования и развития знания в науке синтез является одним из главных средств, с помощью которого имеющееся знание объединяется как нечто целое. Примерами синтеза знания в юридических науках есть законы и закономерности, которые формулируются на основании личных исследований, общая теория государства и права, отраслевые и межотраслевые специальные теории права.

В реальном мышлении человека анализ и синтез взаимосвязаны , соответственно, можно говорить и об аналитико-синтетический характер мышления юриста: следователя, судьи, адвоката, прокурора и т.д. Например, в процессе своей профессиональной деятельности судья анализирует все материалы по делу переданы в суд и на основании изучения (исследования) всего, что он прочитал и выслушал, составляет целостную мысленную "картину" о данное дело.

Абстрагирование или абстракция (лат. - отвлечение) - процесс мысленного отделения отдельных или общих свойств, признаков и отношений конкретного предмета, интересующих человека в настоящее время, а также мысленного отвлечения их от множества других признаков. Аристотель рассматривал абстрагирование как процесс, в результате которого отбрасывается все частичное, случайное, второстепенное и отделяется общее. Термин "абстрагирование" или "абстракция" в современной логике употребляются в таких значениях: как метод обыденного и научного познания, как алгоритм или приказ процедуры отвлечения, то есть правила абстрагирования, как построение в науке абстрактных объектов. Сущность метода абстрагирования заключается в исследовании реальных предметов, явлений, процессов, вичленуванні в них различных свойств, признаков, качеств, в мысленном отвлечении и фиксировании их с помощью слов и словосочетаний естественного языка. Термин "абстрагирование" вжиають в значениях: процесса познания, как результат этого процесса. Абстрагирование как процесс - это исследование, изучение предметов и явлений с целью выявления их специфических характеристик, а абстракция как результат - это определенное знание в форме понятий, категорий, суждений, идей, законов, теорий. Примеры абстрагирования:

а) логика как наука абстрагируется от индивидуальных особенностей

мышление конкретного человека и изучает инварианты мышления, то есть то общее, что присуще всем субъектам мышления, а именно - структуру мышления и законы, которым подчиняется их мышления;

б) юрист, мышление которого регламентируется нормами права, абстрагируется от разнообразных проявлений общественных отношений и изучает, прежде всего, правоотношения, то есть такие отношения, которые регулируются и санкционируются правом.

Примеры абстракций как результата познавательного процесса: "право", "государство", "норма права", "правоотношение", "правопорядок", "законность", "правонарушение", "преступление", "преступность" и т. д.

Идеализация (гр. - идея, понятие) - один из видов абстрагирования, в результате которого создаются понятия идеализированных (идеальных) объектов. Такие понятия отличаются от других тем, что в них отражаются наряду с признаками, присущими реальным предметам, признаки, которые значительно отходят от реальных свойств и в чистом виде совершенно отсутствуют в исследуемых предметов. Метод идеализации используется во всех современных науках для создания объектов теории, с помощью которых строятся рассуждения и выводы относительно реально существующих предметов. Термин "идеализация" также употребляют в двух значениях: как процесс и как результат. Под идеализацией в первом значении понимают мысленный процесс создания идеализированных объектов теории и формирования идеализированных допущений (условий), при которых эти объекты помогут описать и объяснить реально существующие предметы. Результатом процесса идеализации являются идеализированные объекты (понятия и законы). их еще называют логическими конструктами. Примером идеализированного объекта в правовых науках есть понятие "правовое государство". Юристы определяют, что понятие "правовое государство" дает возможность строить рассуждения и выводы относительно реально существующих государств по признакам, которые присущи "правовом государстве". Главные признаки правового государства: а) закрепление в конституционном и других законах основных прав человека; б) господство в общественной и государственной жизни законов; в) юридическая защищенность личности и др.

Обобщение (от гр.) как метод исследования означает формирование и развитие знания путем перехода: а) от мысли об индивидуальном, которое содержится в понятии, суждении, норме, гипотезе, вопросе и др., к соответствующей мысли об общем; от мыслей об общем к мыслям более общих; б) от отдельных фактов, ситуаций, событий, предметов и явлений к отождествлению их в мыслях и к созданию относительно них общих понятий и суждений. Такой процесс отождествления становится необходимым условием формирования соответствующих гипотез, теорий концепций. В правовом познании метод обобщения используется в форме: а) обобщение профессионального опыта на основе анализа конкретных случаев (дел); б) теоретического обобщения практики государственного строительства и реализации права в действиях субъектов правоотношений (создание теории права); в) обобщение эмпирических, отраслевых теорий права.

Дедукция и индукция как логические методы познания используются в процессе поиска вывода из исходных данных (учредителей). В этом смысле дедукцию и индукцию можно рассматривать как методы, которые обеспечивают поиск необходимого материала для обобщения и получения новых выводов. Методы дедукции и индукции органически взаимосвязаны. Дедукция используется для выведения из таких выходных выводов, которые существуют в форме теоретического закона, идеи, принципа и др. Дедукция в данном случае связана с построением идеализированных объектов науки, а индукция используется как метод обобщения эмпирических закономерностей. Знание, добытое методом индукции, в мышлении ученого является предпосылкой для построения нового "демонстративного" знания, которое, в свою очередь, становится основой обоснование частичных истин на теоретическом уровне мышления. (Детальный анализ дедукции и индукции как логических форм мышления и методов познания будет представлен в разделе 5).

Аналогия является чрезвычайно эффективным методом в познавательном ] процессе, поскольку немало великих открытий в науке было сделано (на основании аналогии путем переноса определенных свойств и признаков с одного исследуемого объекта на другой, а также отношений и связей между одной совокупности предметов на другие совокупности. (Анализ особенностей аналогии будет представлен в разделе 5).

Экстраполяция (лат. - префикс "над...", "сверх.", делать гладким, отделывать) является разновидностью индукции, аналогии и обобщения в их взаимосвязи и широко используется во всех науках. Сущность этого метода, по Д.П.Горським, заключается в распространении: а) качественных характеристик с одной предметной области на другую, с прошлого и настоящего на будущее; б) количественных характеристик одной области предметов на другую, одного агрегата на другой на основании специально разработанных для этой цели методов; в) некоторого уравнения на другие предметные области в пределах одной науки или на другие области знания, что связано с их определенной модификацией (метод математической индукции). 1

Метод экстраполяции применяется в прогнозных целях, для обоснования распространения из одной отрасли в другие, при разработке управления экономическими процессами и др. Результатом применения метода экстраполяции является перенос знания в новые предметные области.

Метод экстраполяции в юридической теории и практике используется при переносе юридических законов, норм права в новые предметные области (аналогия закона, аналогия права); при использовании юридического знания, которое обобщено в отдельной отрасли права, в другие отрасли права.

Моделирование как метод познания очень активно применяется в современной науке в процессе поиска новых научных результатов. Сущность этого метода заключается в построении моделей, с помощью которых исследуются различные природные и социальные объекты. Термин "модель" (лат. - мера, ритм, величина, связано со словом - образец) используется в разных значениях. В зависимости от контекста в конкретном рассуждении под моделью понимают "метод", "аналог", "типа", "систему", "теорию", "картину мира", "интерпретацию", "репрезентация", "алгоритм", "систему сравнения" и др.

Метод моделирования используется там и тогда, когда по каким-либо причинам невозможно исследовать объект непосредственно. Тогда вместо него выступает его аналог - модель, которую исследуют как имитацию оригинала (объекта). На модели изучают свойства объекта, а затем накопленные знания переносят на оригинал. В основе такого переноса лежит сходство, подобие модели и оригинала.

В юридической теории и практике метод моделирования используется при построении научной теории права (теория права как модель), системы нормативно-правовых актов, в ситуации доказывания юридических фактов ("следственный эксперимент" как аналог действий подозреваемых, потерпевших, свидетелей) и др.

Гипотеза . Термин "гипотеза" (предположение) употребляется в следующих значениях: а) как проблематичное знание (в широком смысле); б) предположение; в) как идея, позволяющая объединить некоторую совокупность знаний в систему знания (гипотеза в узком смысле). В правовой деятельности срок гипотеза используется во всех трех значениях. Гипотеза как метод исследования заключается в построении в предположение (вероятностного высказывания или совокупности высказываний) в отношении фактических данных о определенные явления, процессы, события, о причинах их возникновения и функционирования, а также при прогнозировании будущего.

На основании одних и тех же фактических данных может создаваться несколько гипотез, которые называются версиями. Условием разных предположений (версий) есть некая совокупность знаний об изучаемом предмете. В зависимости от той роли, которую играют гипотезы в процессе познания на пути нового знания, гипотезы подразделяют на вспомогательные (рабочие) и основные (определяющие).

В правовой деятельности гипотеза используется как метод научного исследования и как метод криминалистического расследования.(Более подробно о логике построения и проверки версий говорится в разделе 8).

| 1. | ЛОГИКА ДЛЯ ЮРИСТОВ: ЛЕКЦИИ. / Правовой колледж ЛНУ им. Франко |

| 2. | |

| 3. | 3. Исторические этапы развития логического знания: логика Древней Индии, логика Древней Греции |

| 4. | 4. Особенности общей или традиционной (арістотелівської) логики. |

| 5. | 5. Особенности символической или математической логики. |

| 6. | 6. Теоретическая и практическая логика. |

| 7. | Тема 2: МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ 1. Мышления (рассуждения): определение и особенности. |

| 8. | 2. Деятельность и мышление |

| 9. | 3. Структура мышления |

| 10. | 4. Правильные и неправильные рассуждения. Понятие о логической ошибке |

| 11. | 5. Логическая форма рассуждения |

| 12. | 6. Виды и типы мышления. |

| 13. | 7. Особенности мышления юриста |

| 14. | 8. Значение логики для юристов |

| 15. | Тема 3: Семиотика как наука о знаках. Язык как знаковая система. 1. Семиотика как наука о знаках |

| 16. | 2. Понятие о знаке. Виды позамовних знаков |

| 17. | 3. Язык как знаковая система. Языковые знаки. |

| 18. | 4. Структура знакового процесса. Структура значения знака. Типичные логические ошибки |

| 19. | 5. Измерения и уровни знакового процесса |

| 20. | 6. Язык права |

| 21. | Раздел III. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ 1. Метод и методология. |

| 22. | 2. Логические методы исследования (познания)

|

| 23. | 3. Метод формализации |

| 24. | ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И ЗАКОНЫ АБСТРАКТНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 1. Общая характеристика понятия как формы мышления. Структура понятия |

| 25. |