Сегодня Япония

считается одним из самых развитых государств в мире. А всего 150 лет назад страна Восходящего Солнца была аграрной окраиной, изолированной от всякого влияния извне. Ситуацию в корне сумел переломать император Мэйдзи. Он не только сменил кимоно на европейский военный мундир, но и превратил Японию в мощную державу.

В середине XIX века Япония представляла собой плачевное зрелище. Состоящая из 250 феодальных областей, отсталая в технологическом плане, изолированная от внешнего мира - казалось, что страна застыла в состоянии тысячелетней давности. Все изменилось с началом правления императора Мэйдзи.

Наследник престола родился 3 ноября 1852 года. Юный Муцухито носил титул принца, хоть его мать Есико была всего-навсего наложницей. Дело в том, что все остальные сыновья императора умерли в раннем детстве, поэтому Муцухито готовили к роли правителя страны и «живого бога на земле». Когда молодой Муцухито стал императором, он избрал путь под названием «Мэйдзи», что означает «Просвещенное правление» (в Японии принято называть монархов не прижизненными именами, а по девизу правления).

На то время императоры Японии фактически не занимались государственными делами. В их обязанности входило проведение ритуалов, направленных на процветание страны и защиты ее от неурожая и прочих бедствий. До середины XIX века императоры почти никогда не покидали дворец Госё в Киото. Исключение составляли только пожары во дворце или же смерть правителя.

В действительности управляли страной военачальники-феодалы, называвшиеся сёгунами. К моменту рождения Муцухито во главе государства был сёгун Токугава из династии, правившей с XVII века.

В 1840-е-1860-е гг. западные страны начали выходить на рынки Китая, Кореи, Японии. Островная страна долго не желала устанавливать торговые отношения с иностранцами, но все-таки ей пришлось подчиниться. Против американского и европейского флота японцы мало что могли сделать. Начало торговых отношений было положено, но вместо прогресса в стране стала ухудшаться экономика. Росло недовольство правлением сёгуната Токугава.

В 1867 году после очередного повышения налогов сёгуном в Киото недовольная аристократия стала готовить мятеж. Восставшие делали акцент на том, что пора «возвращаться к истокам», т. е. к единоличному правлению императора. Один из придворных писал: «На небесах не может быть двух солнц. На земле не может быть двух монархов. Ни одна страна не может выжить, если правительственные указы не исходят из одного источника. Поэтому я желаю, чтобы мы, действуя решительно, уничтожили сёгунат». Лидером переворота, получившего название Реставрация, стал Мэйдзи.

За время правления императора Мэйдзи страна Восходящего солнца из аграрной страны превратилась мощную державу. Реальная власть сосредоточилась в руках императора, нескольких аристократов и бывших самураев. Были проведены реформы во всех отраслях страны. Улучшилась система образования, развивалась торговля с Европой и Америкой, создавались новая армия и флот по немецкому и британскому образцам.

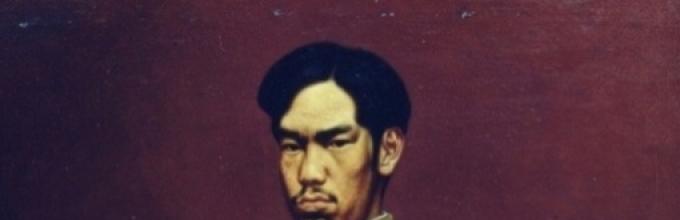

Реформы проводились повсеместно, не обошли они и императора лично. Мэйдзи должен был своим видом демонстрировать перемены. Если в прежние годы он носил только традиционные одеяния, стягивал волосы в пучок и чернил зубы, то после 1873 года внешний облик императора в корне изменился. Он переоделся в европейский военный мундир, сделал короткую стрижку, отрастил усы. Постепенно придворные также сменили свое облачение.

Все японские императоры считались потомками древних божеств, поэтому простым людям смотреть на них запрещалось. Считалось, что можно ослепнуть от внутреннего благодатного света, излучаемого правителем. Мэйдзи стал первым правителем, который позволил написать два своих портрета и сделать фотографии. Более того, он появлялся на публичных церемониях.

Когда император Мэйдзи умер, его похороны превратились в многомиллионную процессию людей, желавших в последний раз увидеть своего правителя. Этот факт стал первым в истории Японии, потому что с прежними императорами дело обстояло иначе. Раньше об их кончине становилось известно через несколько недель после реальной смерти, а на похоронах присутствовали только несколько приближенных лиц.

После смерти императора Мэйдзи в 1912 году в газете New York Times появилась статья, освещавшая это событие. В конце было написано: «Контраст между тем, что шло впереди похоронной повозки, и тем, что шло позади неё, был действительно поразительным. Перед ней шла старая Япония, за ней - новая Япония».

Несмотря на всю свою прогрессивность, японцы бережно относятся к традициям. В стране Восходящего солнца

Муцухито Мэйдзи. Император перестройки

140 лет назад, в 1867 году, на японский престол взошел император Муцухито, при котором ЯПОНИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ ИЗ ФЕОДАЛЬНОЙ СТРАНЫ В ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩУЮСЯ ПРОМЫШЛЕННУЮ ДЕРЖАВУ. Успех затеянных им реформ объяснялся, в частности, тем, что японцы с готовностью признали свою отсталость и не искали своего «особого пути» до тех пор, пока не усвоили чужой опыт. Первые последствия этого рывка самым неприятным для себя образом ощутили две крупнейшие мировые империи – Китайская и Российская, последовательно проиграв Японии в войнах. Не будет сильным преувеличением сказать, что и СЛЕДУЮЩИМ РЫВКОМ, совершенным во второй половине XX века, ЯПОНЦЫ ВО МНОГОМ ОБЯЗАНЫ ДОСТИЖЕНИЯМ ЭПОХИ МЭЙДЗИ.

Из книги История экономических учений: конспект лекций автора Елисеева Елена ЛеонидовнаЛЕКЦИЯ № 20. Экономическое развитие России в период перестройки 1. Предыстория перестройки. Предпосылки ее возникновения После смерти Л. И. Брежнева 9 ноября 1982 г. в высших эшелонах власти вновь началась борьба за лидерство. Об ее остроте свидетельствует тот факт, что за

Из книги История экономических учений: конспект лекций автора Елисеева Елена Леонидовна1. Предыстория перестройки. Предпосылки ее возникновения После смерти Л. И. Брежнева 9 ноября 1982 г. в высших эшелонах власти вновь началась борьба за лидерство. Об ее остроте свидетельствует тот факт, что за короткий срок 2 раза на посту генерального секретаря ЦК КПСС

автора Норман ГербертГлава I Исторические предпосылки реставрации Мэйдзи

Из книги Становление капиталистической Японии автора Норман ГербертСоюз феодалов и купцов и реставрация Мэйдзи Мы видим, таким образом, что разложение феодального общества сопровождалось двумя взаимосвязанными процессами: 1) купечество (тёнин) благодаря своей экономической силе получило доступ в воинское сословие путем усыновления или

Из книги Становление капиталистической Японии автора Норман ГербертКрестьянское движение в начале периода Мэйдзи 1868–1877 гг.) Читатель может спросить: какое же место в этих событиях занимало крестьянство, составлявшее основную массу населения страны? Хотя реставрация Мэйдзи представляет собой исторический переход от феодализма к

Из книги Становление капиталистической Японии автора Норман ГербертПредставители низших рангов самурайства в качестве лидеров реставрации Мэйдзи В начале настоящей и в предшествующей главе я пытался показать историческую роль самураев низших рангов как лидеров реставрации, а также роль крупных купцов из Осака и Кёто, которые их

Из книги Экономическая история зарубежных стран: учебное пособие автора Тимошина Татьяна Михайловна§ 2. Преобразования Мэйдзи и их роль в японской экономике Предпосылки социально-экономических преобразований в середине XIX века. Несмотря на сохранение многовековых устоев феодальной экономики, во второй половине XVIII века в Японии стали проявляться признаки разложения

Из книги Новая эпоха - старые тревоги: Экономическая политика автора Ясин Евгений Григорьевич6.2. Социальные программы поддержки структурной перестройки Подобные программы не являются принципиально новыми. В предшествующий период был накоплен опыт разработки и реализации подобных программ, в том числе: передача социальной сферы предприятий на баланс

Из книги Новая эпоха - старые тревоги: Политическая экономия автора Ясин Евгений Григорьевич5.1.1 Закономерности структурной перестройки Второй тезис. Неизбежность в переходный период спада производства и снижения уровня жизни обусловлена прежде всего тем, что производственная структура, созданная в плановом хозяйстве, не годится для рыночной экономики. Она

Из книги Практичная русская идея автора Мухин Юрий ИгнатьевичДве перестройки Сталина В середине 30х годов XX века в СССР развернулось обсуждение новой Конституции. Способ, которым Сталин решил потеснить номенклатуру партии и бюрократию от управления страной, заключался в организации, в рамках новой Конституции, нового варианта

автора Маргания ОтарИмператор-социалист Как и основатель династии Бонапартов, Луи Наполеон апеллировал непосредственно к народу, причем не к его осознанным интересам, а к иррациональным чувствам, к доверию, которым априори обладал харизматический носитель звучного имени. «Свобода, -

Из книги Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара автора Маргания ОтарИМПЕРАТОР МЭЙДЗИ. ПУТЬ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА Позднее, когда Япония вдруг неожиданно ворвалась в круг развитых западных государств, о том периоде истории стали вспоминать как о некой идиллии. Мол, трансформация совершилась без социального взрыва, без крови, хаоса и смены

Из книги Шпаргалка по истории экономики автора Энговатова Ольга Анатольевна75. ПРЕДЫСТОРИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ. ПРЕДПОСЫЛКИ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ К началу 1980-х гг. стало очевидным растущее отставание СССР от ведущих мировых держав как по темпам развития экономики, так и по качественным ее характеристикам. Перебои в снабжении населения элементарными

Из книги Антикризис. Выжить и победить автора Катасонов Валентин Юрьевич Из книги Глобальный кризис. За гранью очевидного автора Долан СаймонПошаговый процесс перестройки корпоративной культуры Перед менеджерами стоит сложнейшая задача – изменить организационную культуру, которая формировалась в течение многих лет. Это может стать проблемой, поскольку лидеры организации либо не видят в этом особой нужды,

Из книги Джек. Мои годы в GE автора Бирн ДжонДолгая политика изоляционизма, которой придерживались сегуны в эпоху Токугава, консерватизм, присущий восточному обществу, особенности географического положения островного государства привели к тому, что еще в середине XIX в. в Японии существовал традиционный феодализм. Верхушку феодального класса составляли правивший сёгун и его род, оттеснившие на второй план императора и его окружение, вассалы сегуна, а также полузависимые от центральной власти князья. Правительство сегуна называлось бакуфу - так раньше называлась ставка полководца, которыми были первые сегуны. Мелкое дворянство - самураи - владело сравнительно небольшими земельными участками, и их доходы постоянно уменьшались. Крестьяне были прикреплены к земле, в городе существовали феодальные ремесленные цехи и купеческие гильдии.

В середине XIX в. Япония находилась в состоянии глубокого социально-политического кризиса, обусловленного разложением феодального строя, сдерживавшего дальнейшее развитие страны. Усиление эксплуатации в условиях низкого уровня развития сельскохозяйственной техники вело к разорению крестьянства. В стране практически непрерывно происходили крестьянские волнения, которые с необычайной жестокостью подавлялись правительством.

Однако история все же двигалась своим чередом. Так или иначе, но происходил процесс первоначального накопления капитала, товарно-денежные отношения охватывали и деревню, возникали мануфактуры. Но на пути капиталистического развития становилась феодальная регламентация, узость внутреннего рынка. Ухудшилось и внешнеполитическое положение. В 1858 г., оказавшись перед угрозой американской военной интервенции, Япония пошла на подписание неравноправного договора, по которому она не могла устанавливать выше определенного процента таможенные пошлины на ввозимые из США товары, должна была признать экстерриториальность американцев в Японии и т. д. Вскоре аналогичные договоры были подписаны и с европейскими державами (Англией, Голландией, Францией и др.).

Этими кабальными соглашениями дело не ограничилось. В 1862 г. английский флот подверг бомбардировке город Кагосима, чтобы вынудить японские власти уплатить огромную контрибуцию за убийство английского гражданина. В 1864 г. объединенный флот США, Англии, Франции и Голландии обстрелял крепость Симоносеки, вынудив японские власти к удовлетворению требований о беспрепятственном прохождении судов через Симоносекский пролив. Опасность колониального порабощения Японии была очевидной. В этих условиях прогрессивная часть японского общества начала связывать проблемы на внешнем фронте с феодальной отсталостью страны, неспособностью старого правительства обеспечить развитие страны и ее независимость. Начавшееся подобным образом оппозиционное движение привело к свершившейся в конце 60-х годов XIX в. революции Мэйдзи (в переводе - «просвещенное правительство»).

Революция, по сути, представляла собой целую череду событий, происходивших с 1866 по 1869 г. Против существующего порядка выступили крестьяне, рабочие, ремесленники, торгово-промышленная буржуазия, самураи и даже многие князья, главным образом из юго-западных княжеств, наиболее развитых в экономическом отношении. Во главе движения оказались дворяне. Была сформулирована конкретная задача - ликвидировать сёгунат, восстановить власть императора и от его имени провести необходимые реформы.

В 1866 г. сформировался альянс между Сайго Такамори, лидером клана Сацума, и Кидо Такаёси, лидером клана Теею, положивший начало Реставрации Мэйдзи. Два этих лидера поддерживали императора (14-летнего Муцухито). Ранее эти кланы враждовали друг с другом. Их альянс был организован с помощью Рема Сакамото, с целью свержения правления бакуфу и восстановления императорской власти.

В октябре 1867 г. руководители движения потребовали у сегуна немедленной передачи верховной власти императору и объявили сбор военных сил, поддерживавших императора. 9 ноября 1867 г.

15-й сёгун Токугава, Токугава Ёсинобу, «передал свои полномочия в распоряжение императора» и через 10 дней подал в отставку. Фактически это и было «реставрацией», хотя у Ёсинобу все еще оставалась значительная власть. 3 января 1868 г. император перенес свою резиденцию из Киото в Эдо (который был переименован в Токио) и издал манифест о восстановлении собственной власти. В том же месяце началась Война Босин (война года Дракона). В битве Тоба Фусими армия кланов Сацума и Теею одержала победу над армией бывшего сегуна, что позволило императору лишить Ёсинобу какого-либо влияния. Война закончилась в мае 1869 г. осадой форта Хакодатэ на острове Хоккайдо. Поражение армий бывшего сегуна положило конец периоду Реставрации Мэйдзи.

Надо сказать, что реальная власть оказалась не в руках императора, а у олигархической группировки - крупных даймё. Однако даже это привело к ряду либерально-буржуазных реформ. Некоторая европеизация, прогрессивные реформы вызывали противодействие со стороны почитавших «рыцарский дух» прошлого самураев, что выливалось в мятежи и заговоры. Но, в конечном счете, реформаторы делали свое дело. Япония бросилась наверстывать упущенное и к концу XIX в. превратилась в мощного игрока на международной арене, стремившегося включиться в империалистический раздел мира. Развитие капитализма шло в этой стране параллельно с милитаризацией.

В начале 1880-х годов появилась первая буржуазная политическая партия Японии, а в 1889 г. была принята буржуазная конституция. Она юридически утвердила статус императора как главы государства, наделенного широкими полномочиями. Были закреплены и функции двухпалатного парламента, и кабинета министров.

Японское государство не только стимулировало развитие частного предпринимательства, но и само активно участвовало в промышленном строительстве. Государственной казной финансировалось строительство большого числа военных предприятий, железных дорог и т. д. Как и другие развитые страны, в свое время Япония вступила в эпоху монопольного капитала. Быстро росла финансовая мощь японских концернов - «Мицуи», «Мицубиси» и др.

Важное значение имела реорганизация судебной системы в соответствии с европейскими принципами. Судебное следствие должно было основываться на принципах гласности и состязательности. Были запрещены пытки при разрешении дел, в уголовном порядке преследовалась кровная месть.

В 1871 г. были ликвидированы княжества и вместо них созданы префектуры. Были приняты законы о равенстве всех сословий, свободе выбора профессий и передвижения по стране. Значительные изменения произошли в аграрной сфере. В 1872–1873 гг. была проведена земельная реформа, законодательно закрепившая частную собственность на землю за теми, кому она фактически принадлежала на момент начала реформы. Земля оказалась в основном в руках новых помещиков и зажиточного крестьянства. За подавляющим большинством крестьян были закреплены ничтожные земельные наделы. В июне 1873 г. был принят закон об отмене всех феодальных податей и повинностей и о введении ежегодного денежного налога в размере 3 % от цены земли.

Впрочем, японское государство, сохраняя феодальные пережитки во многих сферах жизнедеятельности японского общества, еще долго уступало по уровню развития Европе и США. В социальной области существовали не только полуфеодальное помещичье землевладение, кабальная эксплуатация крестьян-арендаторов, засилье ростовщиков, сословные различия, но и жесточайшие формы эксплуатации промышленниками рабочей силы в деревне. Феодальные пережитки выражались и в абсолютистском характере японской монархии с преобладающей ролью помещиков, сохранявшемся вплоть до Первой мировой войны.

Александр Николаевич Мещеряков

Император Мэйдзи и его Япония

Вступление первое

Из тени в свет

Правление императора Мэйдзи (жил: 1852–1912, правил: 1868–1912) выдалось длинным. Настолько длинным, что ныне оно кажется более продолжительным, чем длина его человеческой жизни. Это впечатление обусловлено тем, что за сорок пять лет правления Мэйдзи его Япония пережила поистине драматические перемены. В середине XIX века она представлялась Западу несостоятельной во всех отношениях окраиной «цивилизованного» мира. Однако уже к началу ХХ столетия Япония превратилась в мощное государство, в полноправного игрока на карте мира. Если раньше японцы говорили об угрозе, исходившей с Запада, то после побед Японии над Китаем и Россией настало время опасаться и саму Японию. Всего за одно поколение страна сумела создать современную промышленность и армию. Всего за одно поколение прежний комплекс неполноценности был преображен в комплекс превосходства. Люди, обитавшие на архипелаге, до правления Мэйдзи не называли себя японцами. Они соотносили себя с родной деревней и княжеством. Всего за одно поколение они осознали себя как японскую нацию. Когда в 60-х годах ХХ века Япония начала превращаться в супермощную экономическую державу, заговорили о «японском чуде». Но на самом деле «чудо» случилось еще в правление Мэйдзи. Основа послевоенных успехов Японии была заложена именно при нем.

В соответствии с традицией, которая делает особый акцент на идее преемственности, в имени Мэйдзи значился иероглиф, взятый из имени его отца Комэй (букв. «сыновний долг и свет»; годы жизни: 1831–1866, годы правления: 1847–1866). Это иероглиф «мэй» – «светлый», «просвещенный». Таким образом, имя Мэйдзи означает «светлое правление».

Несмотря на сходство имен, отец и сын существовали в совершенно разных измерениях. Комэй прожил свою жизнь в «тени», он был скрыт от людских глаз стенами своего дворца в Киото, военное правительство (сёгунат) в Эдо (впоследствии Токио) запрещало императору покидать пределы резиденции, и его «свет» можно воспринимать только метафорически. Это «свет», который исходил от особы императора и проливался только на его ближайшее и очень немногочисленное придворное окружение. Оно и только оно могло наблюдать за императором, поведение которого было обставлено строжайшими запретами. На него нельзя было даже смотреть, ему был противопоказан даже солнечный свет – выходя из полутемных дворцовых помещений в сад, император находился под защитой магического зонта, оберегавшего его от зловредных флюидов.

Мэйдзи родился еще «в эпоху тени», но он прожил свою взрослую жизнь «на свету». После того как в 1867 году он занял место своего отца, подданные смогли увидеть его – на улицах и площадях, на военных парадах и маневрах, на вокзалах и выставках достижений японского народного хозяйства, в театре, на ипподроме, в цирке… И он тоже видел своих многочисленных подданных. Он был первым из японских императоров, кто смог воочию убедиться, что они действительно существуют.

Метафора «света» и «тени» применима не только по отношению к императору, но и по отношению к стране в целом. С точки зрения Запада, вся Япония до середины XIX века тоже находилась в «тени»: минимум контактов привел к тому, что сведения о Японии были фрагментарны и зачастую не соответствовали действительности. Европейцы не знали ни вековой истории Японии, ни ее блестящей культуры. Книги о Японии были настоящей редкостью. И. Гончаров уподоблял Японию запертому ларцу с потерянным ключом.

То же самое можно сказать и о самих японцах: они довольствовались теми сведениями о Европе, которые сообщали им немногочисленные голландские купцы. Этим купцам из Ост-Индской компании в XVII веке разрешили останавливаться на острове Дэсима возле Нагасаки. Но они не имели права покидать его. Кроме того, информация о загранице сочилась через терпевших кораблекрушение японских моряков. Кроме голландцев, всем остальным иностранцам въезд в Японию был запрещен, сведения о Западе оставались достоянием узкой группы лиц. Это были «рангакуся» – «голландоведы». Так называли тех людей, которым было дозволено читать европейские книги.

Япония долгое время страшилась внешнего мира, она ожидала от него только неприятностей и подвохов. В XVI–XVII веках европейцы, основную часть которых составляли католические миссионеры (в основном из ордена иезуитов), завезли в Японию огнестрельное оружие. В сознании японцев христианство и пушки стали синонимами. Сёгуны из династии Токугава, пришедшие к власти в начале XVII столетия, сочли за благо закрыть страну. И въезд в нее, и выезд были строжайше запрещены. Так получилось, что Япония, окруженная со всех сторон морями, перестала строить крупные корабли, ее можно было назвать страной морской только с существенными оговорками.

Время правления Мэйдзи резко изменило ситуацию: оно принесло с собой решительное расширение общения, торговли, взаимодействия с миром. Япония стала узнавать мир, мир стал узнавать Японию.

Выход из тени сопровождался драматическими последствиями. Как и человек, который неожиданно попадает из темной пещеры на яркий солнечный свет, Япония на время потеряла ориентацию, растерялась, ею овладел комплекс неполноценности. На какое-то время обитатели архипелага стали думать, что в их стране нет ничего достойного похвалы. Но они не стали сидеть сложа руки, а стали учиться. Науке и технике, промышленности и культуре, строительству и технологиям управления, военному делу. Подражательность на какое-то время сделалась лозунгом дня. Однако период слепого копирования продлился недолго.

Традиционная японская культура обладала громадным обаянием. Поэтому и Запад стал учиться у Японии. Европейские художники были очарованы японским искусством. Если посмотреть на дело с точки зрения макрокультурной, то столкновение Японии и Запада было подобно встрече разнотемпературных морских течений, когда в зоне контакта создаются благоприятные условия для роста «культурной биомассы».

Одним из главных последствий правления Мэйдзи стало появление на свет японской нации. Без этого Япония не смогла бы конкурировать с Западом. Японская нация была сконструирована всего за несколько десятилетий под непосредственным европейским влиянием. До этого времени ни о какой «нации» не могло быть и речи – жители разных регионов говорили на непонятных друг для друга диалектах, каждый человек считал, что он принадлежит своей деревне, городу, княжеству, клану. Зачем ему было ощущать себя «японцем», если страна по доброй воле порвала все связи с миром? Однако оказалось, что в XIX веке море уже нельзя держать закрытым на замок. Как только европейцы «открыли» Японию, стал возможным вопрос: «Чем мы отличаемся от незваных пришельцев?»

Император Мэйдзи был 122-м императором Японии, его правление началось 3 февраля 1867 г. и закончилось 30 июля 1912 г. 3 июля 1852 фрейлина Накаяма Ёсико родила императору Комэй сына, названного при рождении Сати но мия, т.е. принц Сати. Большую часть детства будущий император провёл в семействе Накаяма в Киото, в полном соответствии с древним ритуалом, когда императорских детей доверяли воспитывать знатным семьям. Впоследствии (11 июля 1860 г.) Сати был усыновлён главной супругой Императора – Асаки Нёго – и получил таким образом титул имперского принца (синно) и новое имя – Муцухито. Именно ему было суждено превратить отсталую феодальную Японию в одну из процветающих мировых держав. В историю период правления этого императора вошёл под названием эры Мэйдзи. А проведёнными им в действие революционные мероприятия получили название Реставрации Мэйдзи, Meiji Ishin. В русском языке названию эры «Мэйдзи» будет соответствовать «Просвещённое правление».

Наследный принц Муцухито унаследовал хризантемовый трон в возрасте 14 лет, этот год (1867) стал считаться первым годом эры Мэйдзи и таким образом было положено начало традиции объявлять новую эру с восхождением на престол нового императора, который после смерти получал имя эры своего правления.

Осенью 1867 г. последний сёгун рода Токугава провозгласил очередную программу самоусиления, которая предполагала повышение налогов, реконструкцию административной системы, а также использование французских ссуд для повышения военной мощи сёгуната. В Киото тем временем уже открыто готовили мятеж. Один из придворных, Ивакура Томоми ещё летом 1867 г. писал: «На небесах не может быть двух солнц. На земле не может быть двух монархов. Ни одна страна не может выжить, если правительственные указы не исходят из одного источника. Поэтому я желаю, чтобы мы, действуя решительно, уничтожили сёгунат».

Всё той же осенью 1867 г. император Мэйдзи женится на дочери Итиё Тадако, Харуко (28.05.1849 – 19.04.1914). Одно время Итиё занимал должность левого министра, а Харуко стала императрицей Сёкэн и была первой императорской супругой, получившей титул кого (досл., «императорская жена»). Императрица Сёкэн играла публичную роль, но детей у неё не было. Император Мэйдзи же имел в общей сложности пятнадцать детей от пяти придворных дам, но только пятеро из них дожили до взрослого возраста.

Столица сёгуната была взята в апреле 1868 г., но сопротивления на северо-востоке продолжались до осени, несмотря на обещанную амнистию сёгуну и его сторонникам. Гражданская война завершилась лишь весной 1869 г., когда в Хакодатэ капитулировали остатки флота Токугава.

Деятели, уничтожившие режим Токугава, как правило не рассматриваются в качестве героев одной из величайших революций в мире. Японские революционеры не выдвигали громких и животрепещущих лозунгов, не стремились защитить угнетённых, их победа была относительно скорой и бескровной, её не сопровождали массовые терроры или особая жестокость. Атакующие сёгунат не просто спасали свои родные домены от медленного угасания и не просто хотели восстановить древние традиции, их деятельность была предопределена слабостью сёгуната, его неспособностью приспосабливаться к окружающим изменениям в мире. Капитуляция действующего японского режима перед «чёрными кораблями» и коммодором Пэрри низвела страну в полуколониальное состояние, что привело в состояние искреннего негодования «людей высоких намерений». Этих людей не устраивал мир, в котором они жили, и они желали его изменить.

Использование древнего символа – тэнно, т.е. императора – было необходимо для того, чтобы уничтожить прежний режим и узаконить предлагаемые революционерами изменения. Тем не менее лидеры революции вовсе не собирались передавать в руки императора прямое управление страной, этот «кусок пирога» они оставили себе. С одной стороны революционеров можно обвинить в двуличии и отъявленном цинизме, но на самом деле это не так: все активные деятели Реставрации Мэйдзи были глубоко и искренне преданы своему императору и все их желания были устремлены к тому, чтобы монарх вернул себе традиционную роль проводника государственных ритуалов и утверждал решения тех, кто будет править от его имени. В этом плане термин «исин», который японцы позаимствовали из классической китайской философии, может быть трактован не только как «реставрация», но и как захват власти и проведение той политики, которую новое правительство стало осуществлять после 1868 г. Живым символом революции и стал Муцухито, а точнее – император Мэйдзи.

14 марта 1868 г. юный император собрал своих придворных и некоторых даймё в Киото, где им были зачитаны новые принципы национальной политики. Этот документ был подготовлен для императора Кидо Такаёси и другими молодыми революционерами и известен под названием Хартии клятвенных обещаний. Документ содержал следующие положения:

1. должны быть созваны совещательные собрания, и все государственные вопросы будут выноситься на народное обсуждение;

2. все социальные классы, высокие и низкие, объединятся для того, чтобы всеми силами развивать экономику и благосостояние народа;

3. все военные и гражданские чиновники, равно как и простые люди, будут иметь возможность исполнять свои желания, чтобы никто не ощущал неудовлетворённости;

4. основополагающие обычаи прошлого будут забыты, все действия будут соответствовать принципам международного права;

5. знания будут приобретаться по всему миру, способствуя, таким образом, упрочению фундамента государства.

Эта декларация была рассчитана на укрепление национального единства и обеспечение столь необходимой поддержки со стороны самурайства и нарождающейся буржуации. Правда, после одержания окончательной победы над сёгунатом, правительство «забыло» некоторые из данных им обязательств.

Новое правительство приняло меры по объединению раздробленной на мелкие княжества страны: в каждом из княжеств были созданы местные органы власти, представлявшие интересы правительства. Потом были проведены переговоры с местными даймё об отказе от наследственных прав на княжества, также даймё были предложены посты губернаторов в их бывших владениях, а затем ликвидировали само понятие наследственности и вместо даймё, отозванных в столицу, управлять бывшими княжествами (которые теперь стали префектурами) стали государственные чиновники.

Параллельно с превращением княжеств в префектуры реформировалось и центральное правительство: государственный совет был разделён на три ведомства (центральная, левая и правая палаты). Центральная палата обладала наибольшими законодательными полномочиями, левая палата стала исключительно консультативным органом, а правая палата сосредоточила все административные функции и подчинила себе все департаменты. В апреле 1869 г. император переезжает в бывший дворец сёгуна в Эдо, который тут же переименовывается в Восточную столицу – Токио.

Далее революционные деятели принялись за подъём экономики страны: были устранены таможенные барьеры между префектурами, поощрялось внедрение западной науки и техники. Старые сословия (самураи, крестьяне, ремесленники и купцы) были упразднены и появилось три новых сословия – высшее дворянство (бывшие даймё и придворные), дворянство (самураи) и простой народ (всё остальное население). Новым сословиям были предоставлены равные права, а также были разрешены браки между представителями разных сословий. Простой народ получил право на ношение фамилии, плюс были сняты ограничения на выбор профессии и фактически ликвидировано крепостное право.

В 1872-1873 гг. была проведена аграрная реформа: собственность даймё на землю была аннулирована, а правительство сняло запрет на продажу и раздел земли. Общинные земли были отняты у крестьян и объявлены собственностью императора, а свои личные наделы крестьяне фактически получили бесплатно, вот только значительная часть крестьян была вынуждена закладывать свою земли, а собственником надела в таком случае признавался тот, кому земля была заложена. Т.е. по факту крестьян просто ограбили со всех сторон.

Роптали и бывшие самураи. Концы с концами им ещё удавалось сводить благодаря государственным пенсиям, но о былом почёте и славе пришлось забыть. Новая японская армия должна была строиться по французскому образцу, но после франзцуско-прусской войны, в которой Франция проиграла, японцы взяли курс на Пруссию. Военно-морской флот, разумеется, строился по британскому образцу.

С развитием армии у бывших самураев, что называется, «загорелись глаза» и они стали требовать немедленного начала экспансии против соседей. В то время министром был Сайго Такамори, который счёл Корею подходящей добычей – лёгкой и доступной, плюс ко всему он лелеял планы вытеснить из правительства «гражданских», заменив их на сторонников военно-феодальной диктатуры. Однако, удовлетворить честолюбивые замыслы в отношении Кореи военным так и не удалось – глава Высшего государственного совета Ивакура Томоми предотвратил надвигающуюся авантюру, т.к. понимал, что агрессивные действия в отношении Кореи приведут к открытому столкновению с Китаем, считающем Корею своей вотчиной.

Конфронтации с Кореей и Китаем удалось избежать, но военная машина уже набрала ход и остановить просто так её не представлялось возможным. В результаты было насильно присоединено королевство Рюкю, через несколько лет ставшее префектурой Окинава, а также были предприняты попытки захватить Тайвань, не увенчавшиеся, однако, успехом.

Выясняло японское правительство отношения и с Россией, в частности, предпринимались попытки внести ясность в вопросе территориального разделения Сахалина. Вопрос решался мирным путём, в основном, благодаря позиции постоянного представителя России в Токио – Е. Бюцова. Со стороны Америки последовало предложение приобрести Сахалин так же, как американцы в своё время приобрели у России Аляску, но в этом случае российская сторона от столь «выгодной» сделки отказалась, отказавшись заодно и от посредничества США.

Тогда японское правительство сделало России другое предложение: в обмен на нейтралитет России во время японо-корейской войны и пропуск японских войск по российской территории для нападения на Корею с севера Россия бы получила Сахалин целиком, а не только его северную часть. Однако, российское правительство это предложение проигнорировало.

Далее со стороны Японии последовало предложение следующего характера: Япония отказывается от претензий на Сахалин, но получает в своё полное владение все Курильские острова. На Балканах в то время назревал военный конфликт, привлекавший куда больше внимания со стороны русский дипломатов, так что предложение японской стороны было принято безоговорочно.

Если с Россией удалось пойти на мировую, то на корейцев японцы самовольно напали и в результате в 1876 г. был подписан японо-корейский договор «о мире и торговле», носивший почти такой же характер, как и тот, что был в своё время подписан между японским правительством и представителем Америки коммодором Пэрри.

Далее последовали «самурайские бунты», когда правительство приняло решение о запрете ношения мечей для всех лиц, кроме тех, кто находится на действительной военной службе. Разумеется, такие меры самураи восприняли исключительно как покушение на их вековые права и привилегии, но какие бы меры они не предпринимали, остановить разогнавшуюся по пути прогресса и модернизации страну им было не по силам: Япония набирала ход, заслуженно вырываясь в число лидеров мировой сцены.

Многие японцы сейчас гордятся событиями, происшедшими в то время, и действительно: Япония стала значительной силой в мировом масштабе, а в Тихоокеанском регионе – ведущей державой. Вот только, в это же самое время произошёл крен в сторону милитаризма и Япония начала осуществлять экспансию в отношении своих соседей и в результате примкнула к фашистскому движению во времена Второй Мировой войны.

Император Мэйдзи был символом осуществлённого переворота, но не обладал действительной властью: основные рычаги управления держали в своих руках крупные военные, политические и экономические деятели, принимавших самое непосредственное участие в осуществлении Реставрации Мэйдзи.