Проза Пушкина была качественно новым этапом в развитии русской литературы вообще и русской прозы в частности. Но чтобы понять, в чем новаторство пушкинской прозы, необходимо проследить развитие русской прозы до Пушкина.

“Русская литература XVIII века была главным образом занята организацией стиха” (Б. М. Эйхенбаум). Проза как бы отступала на второй план. Русская проза XVIII века, а особенно конца столетия, тяготеет к нравоучительным, любовным и авантюрным романам, пришедшим в Россию с Запада. С другой стороны, она характеризуется близостью к монументальным стихотворным жанрам: философской оде и сатире. Отсюда преобладание в русской прозе этого времени произведений сатирических (Новиков) и философско-публицистических (Радищев). Перед Карамзиным встает задача обновления русской прозы, то есть преодоления традиций XVIII века. При этом Карамзин, во-первых, максимально сближает прозу с сентименталистской поэзией и, во-вторых, обращается к сугубо бытовому или к историко-бытовому материалу, причем с заметным моралистическим оттенком. К началу 10-х годов XIX века сентименталистская проза становится штампом, который необходимо разрушить. Это и осуществлялось русской прозой этого времени: романтиками (Бестужев-Марлинский, Одоевский) и “дидактиками” (Нарежный, Булгарин). Несмотря на существенные различия, например, установку романтиков на исключительность, оба направления имели много общего с Карамзиным: обращение к бытовому материалу у “дидактиков”, сближение прозы с поэзией, только уже с поэзией романтической, у романтиков. К концу 20-х годов и такая проза становится штампом. Примерно в это время Пушкин пишет первое прозаическое произведение, незаконченный роман “Арап Петра Великого”. Как мы видели, одним из общих принципов русской прозы до Пушкина было сближение ее с поэзией. Основной художественный принцип прозы Пушкина – отказ от подобного сближения, если так можно выразиться, намеренная прозаизация прозы.

Проблематика художественного произведения всегда связана с той целью, которую ставит перед собой автор, и с жанром художественного произведения. Пушкина как преобразователя русской прозы интересовали как частные проблемы русской жизни, так и проблемы всеобщие. Причем, разрабатывая проблемы более частные, Пушкин использует жанр новеллы, а более общие – жанры романа и повести. Среди таких проблем необходимо назвать роль личности в истории, взаимоотношения дворянства и народа, проблему старого и нового дворянства (“История села Горюхина”, “Дубровский”, “Капитанская дочка”).

Предшествовавшая Пушкину литература, как классицистская, так и романтическая, создавала определенный, часто однолинейный тип героя, в котором доминировала какая-нибудь одна страсть. Пушкин отвергает такого героя и создает своего. Пушкинский герой прежде всего – живой человек со всеми его страстями, мало того, Пушкин демонстративно отказывается от романтического героя. Алексей из “Барышни-крестьянки” с виду обладает всеми чертами романтического героя: “Он первый перед ними (барышнями) явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того он носил черное кольцо с изображением мертвой головы”. Охотничью собаку Алексея зовут Сбогар (по имени главного героя повести ТТТ. Нодье “Жан Сбогар”). Но затем сам Пушкин замечает 6 своем герое: “Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности”. Если Пушкин в “Дубровском” и использует тему благородного разбойника, то он сильно видоизменяет ее: Дубровский мстит не за обиды, нанесенные бедным и обездоленным, а за смерть своего отца. В противоположность романтической установке на исключительность Пушкин делает главным героем своих прозаических произведений среднего человека – источник новых тем, новых сюжетов, нового художественного эффекта. Кроме того, введение в прозу среднего человека как главного героя позволяет Пушкину выявить особые, типические черты той или иной эпохи, обстановки (в этом смысле Пушкин близок к позиции Вальтера Скотта).

Пушкинская проза характеризуется разнообразием сюжетов: от бытоописательного “Арапа Петра Великого” до фантастичных “Гробовщика” и “Пиковой дамы”. Принципом изображения действительности в прозе Пушкина была объективность. Если романтик, описывая то или иное событие, как бы пропускал его через призму собственного воображения, усиливая, таким образом, трагический или героический эффект произведения, то для Пушкина такой путь был неприемлем. Поэтому он отказывается от романтического сюжета и обращается к бытовому материалу. Но при этом он не идет путем авторов нравоучительных романов XVIII века, сентименталистов или “дидактиков”, мало того, он отказывается от всякого сентименталистского сюжета: “Если бы я слушался одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными, итак, я пропущу их…” (“Барышня-крестьянка”). Таким образом, Пушкин, как правило, отказывается от подробного изображения чувств героев, столь характерного для прозы его предшественников. Пушкина интересуют в жизни не только какие-либо ее отдельные проявления, но вся жизнь в целом. Поэтому сюжеты прозы Пушкина так далеки от сюжетов “дидактиков” и романтиков. Большинство прозаических произведений Пушкина тяготеют к острому сюжету “с накоплением веса к развязке” (Б. М. Эйхенбаум). Ю. Н. Тынянов замечает даже, что основой некоторых прозаических произведений Пушкина является анекдот (“Повести Белкина”, “Пиковая дама”). Но в то же время Пушкин намеренно затормаживает развитие сюжета, используя усложненную композицию, образ повествователя, другие художественные приемы. Все это нужно для создания в произведении особой напряженной атмосферы, в которой эффект неожиданности еще сильнее. Иногда Пушкин использует сюжеты других авторов, но значительно видоизменяет их, вводит новых героев, новые детали, обращает внимание на другие стороны сюжета. Так, “Рославлев”, очевидно, близок роману М. Загоскина “Рославлев, или Русские в 1812 году”, “Метель” – новелле Вашингтона Ирвинга “Жених-призрак” (эту параллель заметил Н. Я. Берковский). Интересной с точки зрения сюжета является незаконченная повесть Пушкина “Египетские ночи”, в которой сюжета фактически нет. Ее основная тема – взаимоотношения поэта и общества, поэта и толпы, тема явно стихотворная. С другой стороны, стихотворения Пушкина, посвященные этой теме, бессюжетны. Может быть, поэтому в “Египетских ночах” нет сюжета.

Сжатость сюжета предполагает сжатость самого произведения. Действительно, у Пушкина нет больших по объему произведений: самое крупное – “Капитанская дочка” – занимает чуть более ста страниц. Большинство прозаических произведений Пушкина характеризуется четкостью композиции: они разделяются на главы или эти произведения легко по смыслу разделить на несколько частей, причем каждая из этих частей может восприниматься как законченный отрывок. Подобное деление осуществляется часто с помощью особых приемов повествования. Так, например, “Станционный смотритель” легко разделить на части по трем встречам рассказчика со станционным смотрителем Самсоном Выриным. Часто в прозе Пушкина можно выделить вступление и заключение. Во вступлении дается либо предыстория произведения, либо характеристика главных героев (в первом случае – “Дубровский”, во втором – “Барышня-крестьянка”). Заключение всегда рассказывает о дальнейших судьбах героев. Иногда вступления как такового нет, сразу начинается действие (это особенно характерно для новелл, которые не требуют подробной характеристики героев). Этим подчеркиваются ритм и стиль пушкинской прозы (“Выстрел”, “Гробовщик”, “Пиковая дама”). Часто нет и заключения, произведение остается открытым (“Метель”, “Гробовщик”). Это связано с философским взглядом Пушкина на жизнь как на нечто не прекращающееся, не имеющее конца, поэтому нет конца и у пушкинских повестей. Мы уже говорили о том, что для замедления развития сюжета Пушкин использует разнообразные композиционные приемы. Среди таких приемов необходимо назвать введение в прозаический текст песен, стихов, даже документов (“Дубровский”). Любопытным композиционным приемом является продолжение стихом прозы. Особенно часто он используется в “Повестях Белкина” и “Путешествии в Арзрум”. Вот пример из “Барышни-крестьянки”: “Поля свои обрабатывал он по английской методе:

Но на чужой манер хлеб русский не родится,

и, несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись”. Подобные приемы не только замедляют развитие сюжета, но и характеризуют героя или ту обстановку, в которой он действует. Часто Пушкин использует такой художественный прием, как рассказ в рассказе или вставная новелла. Он необходим не только для замедления сюжета (это блестяще показывает Борис Михайлович Эйхенбаум в работе “Проблемы поэтики Пушкина”), но и для столкновения в произведении различных точек зрения. Лучшей иллюстрацией этого являются “Повести Белкина”: изданы они Пушкиным, написаны Белкиным, в свою очередь ему рассказаны от разных лиц (титулярный советник А. Г. Н., подполковник И. Л. П. и т. д.), а уже в сами повести вмонтированы рассказы их действующих лиц. Вообще проблема повествователя в пушкинской прозе необычайно сложна. Это объясняется тем, что Пушкин часто не только вводит в прозаическое произведение условного повествователя, но и рассказывает о нем, характеризует его, а сам выступает в роли издателя, и часто трудно понять, где в произведении высказывается сам Пушкин, а где повествователь. Во всяком случае, знака равенства между ними поставить нельзя.

Уже говорилось о том, что Пушкин выступал против описательности в прозе. Но тем не менее описания природы и интерьера в пушкинской прозе встречаются неоднократно. Несомненно, что Пушкину они нужны для создания особой атмосферы рассказа, для характеристики душевного состояния героя. Необходимо отметить, что описания природы в прозе Пушкина всегда соответствуют общему настрою повествования. Вот два примера из “Барышни-крестьянки” и из “Пиковой дамы”: “Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное дело, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию” (“Барышня-крестьянка”). “Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты… Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега” (“Пиковая дама”). С другой стороны, описания интерьера характеризуют не только героя, но и нравы целого круга людей, а иногда и нравы целой эпохи. (Вспомним, что герой Пушкина – средний человек.) Несомненно, что описание кабинета Чарского в “Египетских ночах” характеризует прежде всего его самого, но оно характеризует и быт дворянской молодежи 30-х годов XIX века. В связи с этим особую роль в пушкинской прозе играет деталь. Каждая деталь у Пушкина не только особо выделяется, но и выполняет определенную функцию в развитии сюжета или в характеристике героя: “Не стану описывать ни русского кафтана Андрияна Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нашими романистами. Полагаю, однако ж, не излишне заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи” (“Гробовщик”). Иногда на одной детали построено все произведение: такой прием использован Пушкиным в “Станционном смотрителе”: обыгрывается история блудного сына в картинках, которые висят в комнате Вырина.

Важным был для Пушкина вопрос о слоге и языке прозаического произведения. Пушкин писал в заметке “О причинах, замедливших ход нашей словесности”: “Проза наша так мало еще обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных…” Таким образом, перед Пушкиным стояла задача создания нового языка прозы. Отличительные свойства такого языка сам Пушкин определил в заметке “О прозе”: “Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат”. Такой стала проза самого Пушкина. Простые двусоставные предложения, без сложных синтаксических образований, ничтожно малое количество метафор и точные эпитеты – таков стиль пушкинской прозы. Вот отрывок из “Капитанской дочки”, типичнейший для пушкинской прозы: “Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить”.

(Пока оценок нет)

Другие сочинения:

- Еще в 1882 г. Пушкин заметил: “Точность и краткость – вот первые достоинства прозы”. На этих принципах строится проза Чехова, который сумел точно и кратко передать правду самой обычной, будничной жизни, увидеть, как проявляются трагические коллизии во внешне спокойном течении Read More ......

- В Болдине Александр Сергеевич Пушкин написал и “Повести Белкина”. Первые опыты в области художественной прозы были предприняты Пушкиным сравнительно поздно, когда он уже был прославленным поэтом. Известно, что еще в лицее он пробовал свои силы в прозе. К 1819 г, Read More ......

- енно с таким читателем, в котором Пушкин видел своего друга, он мог “заболтаться донельзя”. Одной из задач, которую ставил перед собой поэт, создавая образ лирического героя как повествователя, было введение лирических отступлений. С их помощью поэт показывает эволюцию взглядов повествователя Read More ......

- Роман “Дубровский” (1832) – одно из лучших произведений А. С. Пушкина. Герои этого произведения – Владимир Дубровский, Маша Троекурова, Кирилла Петрович Троекуров – сильные и незаурядные личности. Но разница между ними в том, что Дубровский и Маша – натуры благородные, Read More ......

- Проза Блока широка по тематическому охвату и многообразна по жанрам. Критические жанры Блока, как и у других критиков, определялись конкретным содержанием его критического творчества, жанрообразующим началом его тематических заданий, ведением его тематических линий, а, в конечном счете, его мировоззрением, сутью Read More ......

- Прими собранье пестрых глав, Полу смешных, полупечальных, Простонародных, идеальных, Небрежный плод моих забав, Бессониц, легких вдохновений, Незрелых и увядших лет. Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет. А. С. Пушкин “Евгений Онегин” – трудное произведение. Самая легкость стиха, привычность содержания, Read More ......

- По жанру “Капитанская дочка” – историческое повествование в форме “семейственных записок”, в ней есть черты и повести и романа, историческое повествование тесно связано с личной судьбой главного героя, который участвует в этих событиях. Гринев анонсирует свои записки на склоне лет, Read More ......

- Деревенская проза занимает одно из ведущих мест в русской литературе. Основные темы, которые затрагиваются в романах такого жанра, можно назвать вечными. Это вопросы нравственности, любви к природе, доброго отношения к людям и другие проблемы, актуальные в любое время. Ведущее место Read More ......

В бесхитростный пересказ разного рода происшествий, имевших место в жизни самых обыкновенных людей, Пушкин сумел внести столько глубокого гуманного чувства, меткой наблюдательности, тонкого юмора и мягкой иронии и вместе с тем столько жизненной правды, широких типических обобщений, что его "Повести Белкина" являются, по существу, началом русской высокохудожественной реалистической прозы.

Если в "Арапе Петра Великого" Пушкин снял с ходулей крупного исторического деятеля, то в "Станционном смотрителе" он приподнял своего маленького, приниженного героя, явив в этой повести, как и вообще в "Повестях Белкина", поистине "натуральную" действительность, жизнь, которая "живет", как восторженно твердил устами одного из своих героев Достоевский. Этим объясняется огромное значение, которое имел "Станционный смотритель" в дальнейшем развитии литературы. Образ смотрителя был прямым предшественником Башмачкина из "Шинели" Гоголя и всех тех "бедных людей", которые вскоре начали заполнять страницы по вестей и романов писателей "натуральной школы" - колыбели русского реализма второй половины XIX века.

Сочинения по литературе: Художественное своеобразие прозы А. С. Пушкина

В развитии русской художественной прозы основополагающее значение Пушкина, пожалуй, особенно велико. Здесь у него почти не было предшественников. На гораздо более низком уровне по сравнению со стихотворным находился и прозаический литературный язык. Поэтому перед Пушкиным вставала особо важная и очень нелегкая задача обработки самого материала данной области словесного искусства.

Цикл "Повестей Белкина" явился первым завершенным прозаическим творением Пушкина. Для писателя-реалиста, воссоздающего, воспроизводящего жизнь, формы повести и роман в прозе были особенно подходящими. Они привлекали Пушкина и своей гораздо большей, чем стихи, доходчивостью до самых широких читательских кругов. "Повести и романы читаются всеми и везде", - отмечал он.

В повестях Пушкин существенно расширяет, демократизирует круг явлений действительности, входящих в сферу его творческого внимания. Наряду с картинами поместной жизни ("Метель", "Барышня-крестьянка") перед нами развертывается быт армейского офицерства ("Выстрел"), городских ремесленников ("Гробовщик"), мелкого чиновничества ("Станционный смотритель"), наконец, жизнь крепостного крестьянства ("История села Горюхина").

Пушкин несколько романтизировал облик героя - своего прадеда по матери Ганнибала. Но в то же время он сумел на крайне ограниченном пространстве дать правдивую и вместе с тем необыкновенно красочную и остро выразительную картину жизни и быта петербургской эпохи - периода ломки всего старого, отжившего и создания новой русской государственности. Однако взыскательный художник был не удовлетворен своим начальным прозаическим опытом и оставил работу над ним.

"Повести Белкина" отличаются предельной экономией художественных средств. С первых же строк Пушкин знакомит читателя со своими героями, вводит его в круг событий. Так же скупа и не менее выразительна обрисовка характеров персонажей. Автор почти не дает внешнего портрета героев, почти не останавливается и на их душевных переживаниях. В то же время облик каждого из персонажей проступает с замечательной рельефностью и отчетливостью из его поступков и речей.

Процесс становления и утверждения в творчестве Пушкина русской художественной прозы, которая стояла бы на уровне его достижений в области стиха, был начат им, когда он принялся за работу над историческим романом "Арап Петра Великого".

В историю России А. С. Пушкин вошел как явление необычайное . Это не только величайший поэт, но и основоположник русского литературного языка, родоначальник новой русской литературы.

Основные темы и мотивы лирики:

1. Вольнолюбивая (свобода) лирика.

Относится ода «Вольность», в стихах «К Чаадаеву» и «Во глубине Сибирских руд».

Ода «Вольность» (1817) обличала самодержавие и деспотию, властвовавшие в России.

Вольность – Пушкин выступает продолжателем традиции Радищева. Основной пафос Пушкинской оды – просветительский. Автор разъясняет тиранам (царям), что соблюдать законы способствует не только процветанию народов, но и выгодно самим правителям. В оде приведены исторические примеры, которые свидетельствуют о том, что не защищенные законом правители становятся жертвами заговоров либо революций.

К Чаадаеву – Пушкин не стремится убедить тираническую власть подчиниться закону, а открыто призывает к свержению самодержавия. В стремлении к свободе он видит патриотический долг своего поколения.

Во глубине Сибирских руд – Пушкин призывает друзей-декабристов к терпению и выражает надежду на то, что они выйдут на свободу и продолжат дело борьбы.

Тема поэта и поэзии

Тема поэта и поэзии проходит через все творчество А. С. Пушкина.

После расправы с декабристами Пушкин пишет стихотворение «Пророк» (1826). Пушкин задумывается о призвании поэта, о высшей цели творчества. В восприятии Пушкина поэт – это пророк, которому Богом дан дар обостренного чувства восприятия действительности. В основу сюжета Пушкин положил текст христианской молитвы. Для придания большей значимости автор часто использует архаизмы. Обостренное восприятие автора позволяет поэту предвидеть ход событий, поэтому поэт и является пророком. Исполняя волю всевышнего, пророк должен делиться своим даром с людьми.

В стихотворениях «Поэту», «Поэт и толпа» Пушкин провозглашает идею свободы и независимости поэта от «толпы».

«Поэт и толпа» - Пушкин различает понятия народ и толпа, понимая под толпой ту часть народа, которая лишена духовных устремлений и интересуется только материальными ценностями.

Тем же настроением проникнуто стихотворение «Поэту» (1830 ). Состоит из 2 частей, в 1-ой – изображён поэт, не занятый творчеством, в этом состоянии он подобен смертным. Порыв вдохновения преображает поэта и он уподобляется природной стихии.

Пушкин призывает поэта быть свободным от мнения толпы, которая никогда не поймет избранника:

Поэт! не дорожи любовию народной.

Восторженных похвал пройдет минутный шум;

Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,

Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Пушкин призывает поэта быть требовательным к своему творчеству:

Ты сам свой высший суд;

Всех строже оценить умеешь ты свой труд...

«Я памятник воздвиг себе нерукотворный» - посвящена теме оценки собственного творчества. Стихотворения на эту тему имеют давнюю традицию. Пушкин использует сочетание 6-стопного ямба с 4-ехстопным. Стих. состоит из 5 строф. У каждой своя тема.

1-ая: размеры памятника, Пушкин приносит в эту тему собственный взгляд, называя памятник себе нерукотворным и отмечая «К нему не зарастёт народная тропа».

2-ая: о бессмертии, которое дарует поэту его творчество. Свою славу Пушкин продлевает не до бесконечности, а пока на земле будет жить хоть один поэт.

3-ья: территории, на которых будет известно творчество поэта – это Российская империя.

4-ая: достоинства творчества. Их Пушкин видит в народности и служении идеалам добра, свободы и молосердия.

5-ая: обращение к музе: Пушкин призывает музу быть покорной Божьей воле, равнодушной к людскому суду и похвалам.

Философская лирика

Предметом поэзии Пушкина всегда была сама жизнь. В его стихах мы найдем все: и реальные портреты времени, и философские размышления о главных вопросах бытия, и вечное изменение природы, и движения человеческой души. Поэта преследует неотвратимая грусть и тоска («Зимняя дорога»), мучает душевная неудовлетворенность («Воспоминание», 1828; «Безумных лет угасшее веселье», 1830), страшит предчувствие надвигающихся бед («Предчувствие», 1828).

Воспоминание – Пушкин говорит о том, что жизнь быстро проходит и заставляет задуматься о её смысле. В связи с этим в стихотворении звучит тема счастья. С т.з. Пушкина, на свете счастья нет, но есть покой и воля, т.е. возможность свободы. Но и её лишён герой, называя себя усталым рабом. Его мечта о счастье связана с творчеством и любовью

В стихотворении «К Чаадаеву» (1818) отражены мечты Пушкина о переменах в России:

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

Тема бесконечности бытия звучит в стихотворении «...Вновь я посетил...» (1835), которое Пушкин написал во время своего последнего приезда в Михайловское.. Лирический герой – двойник автора возвращается в те места, которые когда-то посетил и видит молодую рощу, поднявшуюся у подножия старых сосен. Это побуждает его задуматься о жизни и смерти, о вечности, залогом которой является смена поколений.

«Брожу ли я вдоль улиц шумных..» - размышления о жизни и смерти, о вечности и бессмертии. Залогом бессмертия автор видит бессмертие природы и постоянную смену поколений.

+ Пророк, Поэту.

Пейзажная лирика.

Пейзажная лирика занимает важное место в поэтическом мире А. С. Пушкина. Он был первым русским поэтом, который не только сам познал и полюбил прекрасный мир природы, но и открыл его красоту читателям. К романтическим произведениям А. С. Пушкина, содержащим картины природы, можно отнести такие стихотворения, как «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Погасло дневное светило...», «К морю», «Вновь я посетил» и другие.

А в стихотворении «К морю» (1824) поэт рисует «торжественную красу» моря, вдохновляющую поэта:

Как я любил твои отзывы,

Глухие звуки, бездны глас,

И тишину в вечерний час,

И своенравные порывы!

В стихотворении «Зимнее утро» (1829) отражена гармония состояния природы и настроения человека. Собеседница – молодая особа. Здесь Пушкин рисует замечательную картину зимнего утра:

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит,

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

«Зимний вечер» - пейзаж передаётся не только зрительными, но и звуковыми образами. В соответствии со временем суток изображенная в стихотворении собеседницей лир. героя становится ветхая старушка.

В стихотворении «Осень» (1833) любит эту пору потому, что в это время он совершает конные прогулки, любуется яркими картинами увядающей осени, а главное, - в эту пору его чаще всего посещает вдохновение.

Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса -

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса...

6. Тема дружбы и любви .

На протяжении всей жизни поэта меняется содержание и значение дружбы.

Сочинение

Если мы прочитаем одно за другим такие, например, стихотворения Пушкина, как «К Чаадаеву», «Деревня», «К морю», «Вновь я посетил…», «Послание цензору», «Пророк», «Осень», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», то даже на слух заметим некоторые особсипосги языка лирических произведений Пушкина. В стихотворном языке Пушкина на широкой народной основе слились разные стилистические элементы русской речи: славянизмы, книжные и разговорные элементы общерусского языка, просторечие широких народных масс. До начала 20-х годов XIX в. Пушкин в своих взглядах на русский литературный язык придерживался точки зрения Н. М. Карамзина. Он считал, что книжный литературный язык необходимо сблизить с разговорным языком образованного общества. В своих произведениях этого периода Пушкин ограничивает употребление церковнославянизмов, но, с другой стороны, и живая разговорно-бытовая речь еще почти не входит в его стихотворения. С 1817 г. в поэтическом языке Пушкина появляется общественно-политическая, революционная терминология декабристских кругов.

Постепенно Пушкин меняет свое отношение к церковнославянскому языку: в нем он начинает видеть опору в борьбе с засильем французского языка. Церковнославянский язык кажется ему теперь более близким к «коренным» основам русского языка, чем ка-рамзинский «новый слог». Он ценит церковнославянский язык за его стилистические достоинства, простоту, краткость, «свободу от европейского жеманства». Но церковнославянские слова и выражения в своих произведениях он подчиняет особенностям живой разговорной речи.

К началу 20-х годов XIX в. определились основные особенности пушкинского стихотворного языка:

* объединение разговорных и книжно-литературных элементов речи на основе народного языка;

* простота и стройность синтаксиса:

* строгий порядок слов в предложении (инверсия используется только в стилистических целях, т. е. для усиления выразительности);

* энергичность и быстрота изложения мыслей и выражения чувств.

В дальнейшем творческом развитии поэтического языка Пушкина все больше стираются границы между стихотворной и прозаической речью (с точки зрения выбора слов). Уже с середины 20-х годов Пушкин, отражая в своих лирических произведениях самые разнообразные жизненные явления, все чаще использует «прозаические» слова.

Но это «упрощение» языка не снижает художественного совершенства его произведений. Дело в том, что слово в художественном произведении (и в особенности в лирике), по сравнению с тем же словом в речи нехудожественной, приобретает добавочную эстетическую функцию. Если в нехудожественной речи слово употребляется в данной речевой ситуации в одном, номинативном значении, то в лирике слово всегда многозначно.

Каковы пути разгадки «многозначимой лирической речи»? Надо знать «традиционную условность словоупотребления и вообще поэтического стиля» и надо уметь осмыслить слово в контексте. «Известно, что два человека больше чем в два раза сильнее одного человека. Вот так же и в языке сочетание слов дает смысл больший, чем простая сумма «значений» отдельных слов. Комбинаторные приращения образуются и в пределах одной фразы и, кроме того, из сочетания периодов - в пределах главы; далее, есть оттенки, возникающие только из законченного литературного целого».

В стихотворениях Пушкина слова, даже те, к которым мы привыкли в повседневной речи, «так искусно поставлены», что стихотворение требует многократного перечитывания, раздумий, чтобы понять, разгадать не только прямой, реальный смысл стихотворения, но и подтекст.

Прочитаем, например, стихотворение «К Чаадаеву»:

* Пока свободою горим,

* Пока сердца для чести живы,

* Мой друг, отчизне посвятим

* Души прекрасные порывы!

* Товарищ, верь: взойдет она,

* Звезда пленительного счастья,

* Россия вспрянет ото сна,

* И на обломках самовластья

* Напишут наши имена!

По содержанию, жанру и композиции стихотворение «К Чаадаеву» представляет собой поэтическую разновидность произведений ораторского искусства. Высокий эмоциональный настрой, боевой, мобилизующий на борьбу дух, выраженный в призывных интонациях, создается особыми средствами словесного выражения, свойственными ораторскому стилю. Синтаксис стихотворения отличается простотой и стройностью. Четкость в изложении мыслей, энергичность в выражении чувств достигаются относительной краткостью простых предложений, входящих в состав сложных: пятнадцать простых предложений образуют четыре сложных, два из которых включают в себя обращения.

Своеобразна лексика стихотворения. Выражая в нем идеи декабристов, Пушкин использует слова «высокого» стиля (внемлем, отчизны, упованья, воспрянет). Кроме того, в стихотворении есть общественно-политические термины, которые были распространены в речи дворянских революционных кругов (гнет, роковая власть, вольность, честь, самовластье).

Однако, являясь образцом ораторского стиля, «К Чаадаеву» остается высокохудожественным поэтическим произведением. Делают его таковым ритм и «многозначимая лирическая речь». Ритм выступает и как один из составных элементов интонации, и как конструктивный элемент, с помощью которого достигается целостность лирического произведения. «Многозначимая лирическая речь» создается всей совокупностью словесных изобразительно-выразительных средств: поэтическими тропами и фигурами, контекстом, «синонимами поэтической речи», «омонимами поэтической речи»…

«Синонимы поэтической речи» - это «сходнозначные выражения», «по сравнению с синонимами практической речи, они неточны, означают приблизительные, не вполне отождествляемые, представления, - однако сводимые к одному смысловому фокусу». «Омонимы поэтической речи» - это «сходно-звучные речевые комбинации». «В стихах (лирических) встречей омонимов будет не только употребление слова в двух его значениях, относящихся к совершенно разным реалиям, но и повторение того же оборота речи («слова») в одном основном значении, однако с новыми смысловыми деталями. Возвращаясь в новой связи, порядке,- просто в другом месте… стихи семантически меняются. И это - самый изысканный и трудный для читателя вид омонимической организации стихотворенья».

Вчитываясь в стихотворение «К Чаадаеву», мы акцентируем внимание на словах и выражениях, создающих подтекст: это и эпитеты, и сравнения, и метафоры, и «синонимы поэтической речи». «Разгадывание» их, волевое или интуитивное, собственно, и вызывает у читателя определенное волнение, усиливающееся от ощущения ритма: и стихотворного размера, и чередования сходных и контрастных интонационно-мелодических движений. Мы глубже понимаем смысл произведения. Оно - о прошлом, настоящем и будущем вольнолюбивого поколения начала XIX в.

В прошлом - обманутые надежды. Мысль о них, выраженная в первых четырех строках, построенных на повторении ниспадающих мелодий, погружает нас в грустные раздумья. Рамки стихотворения раздвигаются: в нашем сознании выстраиваются в один ряд с поэтом и его другом Чаадаевым и другие свободолюбцы того времени…

Особенности творчества Пушкина: 1.Специфическая универсальность художественного мышления. 2.Способность интуитивно проникать в дух различных культур и эпох(«протеизм»). 3.Широкая осведомленность в мировой литературе. 4.Продолжение начатой Тредиаковским, Ломоносовым и Сумароковым, Радищевым, Карамзиным, Жуковского и Батюшковым традиции создания новой русской литературы. 5.Ясное ощущение рубежей внутри собственного развития. 6.Реализация некоторого органического – творческого и жизненного – пути. 7.Многожанровость. 8.Новизна и необычность пушкинского стиля – условие создания синтеза языковых стилей и нового национального литературного языка.

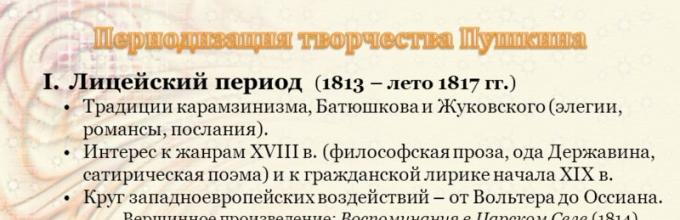

I.Лицейский период (1813 – лето 1817 гг.) Традиции карамзинизма, Батюшкова и Жуковского (элегии, романсы, послания). Интерес к жанрам XVIII в. (философская проза, ода Державина, сатирическая поэма) и к гражданской лирике начала XIX в. Круг западноевропейских воздействий – от Вольтера до Оссиана. Вершинное произведение: Воспоминания в Царском Селе (1814) – синтез исторических элегий Батюшкова с державинской одой = гражданственно-патриотическая поэзия с личными интонациями II. Петербургский период (осень 1817 – весна 1820) Декабризм и поиски новых художественных решений в политической лирике (использование «маргинальных» жанров для создания гражданской поэзии, соединяющей высокий пафос с интимными интонациями: мадригал, послание) Главное создание периода – поэма Руслан и Людмила (1820, 1828): Основной художественный принцип – контрастное соположение несовместимых жанрово-стилистических отрывков, ирония, направленная на самый принцип жанровости принципы повествования «Евгения Онегина»

III.«Южный» период (1820–1824) Период романтических поэм Кавказский пленник (1820–21), Гавриилиада (1821), Братья разбойники (1821–22), Бахчисарайский фонтан (1821–23), Цыганы (1824) Проблема «байронизма». Структура романтической поэмы: принципы элегии в эпическом жанре и описательное начало. Кризисные настроения 1823 г. и обращение к проблеме народности. Итоговые (пограничные) произведения периода: начат роман в стихах Евгений Онегин (1823–1830), историко-политическая трагедия (1825, опубл. 1831). Два аспекта проблемы народности: 1) отражение в литературе народной психики и народных этических представлений (концепция Евгения Онегина), 2) роль народа в истории (Борис Годунов). Евгений Онегин как формула русского романа: 1) отношения героя и героини становятся моделью основных исторических и национальных коллизий русского общества XIX в. 2) Сложность характера Онегина – герой своего времени и историческое лицо, не исчерпавшее своих возможностей.

IV.После ссылок (сер х – 1830) Требование извлечь исторические уроки из поражения декабристов историзм – одна из доминирующих черт периода 1.Тема Петра в дальнейшем творчестве поэта Полтава (1829): сюжетное и стилистическое переплетение и контраст лирико-романтической и одической струй (столкновение эгоистической личности с исторической закономерностью); документальный комментарий и посвящение; путь к Медному всаднику. 2.Переход Пушкина к новому этапу реализма – возрастающий интерес к прозе. Болдинская осень (сент. – ноябрь 1830) – поиск нового построения характера человека, нового прозаического слова: Завершение Евгения Онегина – окончание предшествующего этапа, Повести покойного Ивана Петровича Белкина – начало нового. «Маленькие трагедии» – стремление к исторической, национальной и культурной конкретности образов, представление о связи характера человека со средой и эпохой (психологическая верность характеров и исторические конфликты между характерами людей различных эпох: рыцарский и денежный век в Скупом рыцаре, классицизм и романтизм в Моцарте и Сальери, Ренессанс и Средние века в Каменном госте и Ренессанс и пуританизм в Пире во время чумы).

V.1830-е годы Узел основных тем творчества 1830-х гг. – три силы, энигматичное поведение которых могло определить грядущую судьбу России: 1.Самодержавная власть, высшее воплощение которой – Петр I: сила реформаторская и европеизирующая, но деспотическая. 2.Просвещенное дворянство – исчерпало ли оно свои исторические возможности на Сенатской площади? сила, противостоящая самодержавию, класс людей, образованием сближенных с Европой, традицией – с русской деревней, материальным положением – с «третьим сословием» и унаследовавших от предков вековое сопротивление власти и чувство собственного достоинства, Эта среда закономерно порождает бунтарские настроения (декабризм). 3.Народ, образ которого все больше отождествляется с Пугачевым: Тема народного бунта Парадокс русской истории по Пушкину: «Петр I – Робеспьер и Наполеон в одном лице (воплощенная революция)», дворянство – «страшная стихия мятежей», народ – бунтарь. Эти силы или враждебны друг другу, или идут различными путями, к разным целям. Соотношение действующих в России социальных сил – объект изучения Пушкина – художника и историка.

1.В начале 1830-х гг.: старинное дворянство, утратившее свои сословные привилегии и имущество – естественный союзник народа замысел Дубровского. 2.Капитанская дочка (1833, опубл. 1836) и История Пугачева (1833) – переход к рассказу от чужого лица, повествовательная манера и образ мыслей которого не равны авторским. 3.Образы символического характера: разнообразные образы бушующих стихий: метели (Бесы, Метель, Капитанская дочка), пожара (Дубровский), наводнения (Медный всадник), чумной эпидемии (Пир во время чумы); группа образов статуй, столпов, памятников, «кумиров»; образы человека, людей, живых существ, жертв или борцов (народ, «гонимый страхом», или гордо протестующий человек). Картина усложняется наличием образов, входящих в несколько основных образных полей – образ Дома, как сфера жизни, естественное пространство Личности. возможность автора встать на точку зрения любой из этих сил каждая из них для него не лишена своей поэзии. сюжеты состоят в нарушении стабильного соотношения образов (стихия вырывается из плена, статуи приходят в движение, униженный вступает в борьбу) за всеми сюжетными конфликтами этих образов стоит более глубокое философское противопоставление Жизни и Смерти.

М. Ю. Лермонтов Репрезентант «1830-х годов» (середина 1820-х – начало 1840-х гг.) Ускоренность и интенсивность творчества (1828 –1841) Периоды творчества: 1828–31, 1832–34, 1835 – начало 1837, 1837–38, 1838–41. Романтизм Лермонтова: «Байроническая поэма»: культ титанических страстей и экстремальных ситуаций, лирическая экспрессия, сочетавшаяся с философским самоуглублением; «вершинная композиция»; географические («Восток» = Кавказ) и временные координаты (Каллы, 1830–31, Измаил-Бей, 1832; Аул Бастунджи, 1833–34; Хаджи-Абрек, 1833; Литвинка, 1832). Ранняя лирика: «лирический дневник» в циклах = литературная автобиография; соотнесение лирическое «я» с трагическими судьбами реальных поэтов прошлого (А. Шенье, Байрон) лирическая ситуация ожидания гибели, казни, изгнания, общественного осуждения; жанр «отрывка» – лирического размышления, медитации (самоанализ / самоосмысление): антитезы покоя и деятельности, добра и зла, земного и небесного, собственного «я» и окружающего мира; политическая лирика и «провиденциальные» мотивы драма Странный человек (1831), роман Вадим (1832–34)

Символическая обобщенность лирики (1832: Парус, Желанье, Тростник, Два великана). Интерес к проблемам национальной истории и культуры (поэмы Боярин Орша, 1835–36; Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, «микроэпос» Бородино, 1837;). Обращение к сюжетному характерологическому повествованию на современном материале (лирика: Смерть поэта, 1837; роман Княгиня Лиговская и драма Маскарад 1836; поэмы Сашка, 1835–36; Тамбовская казначейша, 1836–38). Усиление фольклористических и этнографических тенденций этнически и исторически определенный народный характер (сказка Ашик-Кериб, 1838; Дары Терека, 1839; Казачья колыбельная песня, 1838; Беглец, 1837–38). Историческая судьба поколений (Дума, 1838; Не верь себе, 1839). Возврат к пушкинским началам (повесть Штосс, Журналист, читатель и писатель, 1840; Тамара, 1841). Анализ современного общества и психологии современного человека мотивы взаимного непонимания и разобщенности, одиночества, утраты и невозможности коммуникации (Как часто пестрою толпою окружен..., Завещание, 1840; Утес, Сон, Они любили друг друга так долго и нежно..., На севере диком стоит одиноко…, Пророк, 1841)

Завершение / трансформация линии лиро-эпического жанра – Демон (1829 –39) и Мцыри (1830–39) – идея «бесцельного действия» Герой нашего времени (1838–40): o форма, построение, композиция, o трактовка образа Печерина, o переоценка духовных ценностей (любовь, дружба), o романтические истоки и традиция аналитического психологизма в последующей русской литературе. Изучение национальных основ русской жизни (Родина, 1841), социальной психологии (поэма Сказка для детей, 1840), развитие эпического мышления.

Н. В. Гоголь Движение от романтических форм к реализму в творчестве Гоголя решающий фактор последующего развития русской литературы Вечера на хуторе близ Диканьки (опубл – ч. 1, 1832 – ч. 2) Обращение к Украине = к коренным, национальным первоосновам славянского мира («славянская Авзония»). Концепция Украины как целого материка на карте вселенной, с Диканькой как своеобразным его центром. Но – мир «Диканьки» изначально конфликтен из-за вмешательства фантастического мира в людские дела Вечер накануне Ивана Купала, Страшная месть – романтическое отчуждение центрального персонажа, Сорочинская ярмарка, Майская ночь и Ночь перед Рождеством – любовный сюжет с участием (доброжелательным или враждебным) ирреальных сил, Заколдованное место и Пропавшая грамота – иронически-серьезный контраст желаемого и реального, Иван Федорович Шпонька и его тетушка. «Веселость» и угроза вторжения враждебных сил.

Миргород и Арабески (1835) Появление новых символически обобщенных миров – Миргород и Петербург: трансформация сентиментальных и романтических конфликтов, существенное изменение типажа перестройка речевого стиля и фантастики. Сплав романтического материала с социальной проблематикой (Шинель, 1842) и стилевой эффект (комический сказ, языковая игра, нарочитое косноязычие сочетаются с патетикой). Универсальность коллизии мечты и действительности – непредсказуемость событий, вторжение в повседневную жизнь враждебных человеку стихийных сил. Эволюция гоголевской фантастики: 1) «Откровенная» фантастика и ее подчинение временному плану (в прошлом – участие потусторонних сил, в настоящем – система средств: совпадения, слухи, сны), 2) «Неявная» фантастика (Нос, 1836) и пародия романтической тайны; 3) Проявление странно-необычного (в поведении вещей; во внешнем виде предметов; в поведении персонажей; в непроизвольных движениях и гримасах персонажей; дорожная путаница и неразбериха) гоголевская нефантастическая фантастика в Мертвых душах.

Эволюция исторического обобщения: 1)эпопейность Тараса Бульбы (1835, 42); 2)Ревизор (1836) – исторический момент жизни народа – современная Гоголю эпоха с использованием «приема города» (горизонтальное и вертикальное расширение смыслового объема). 3)Мертвые души (1835 – 42, 55): Монументальная панорамность «поэмы»: вместо семейного романа (переплетения индивидуальных судеб с историческим фоном) построение линейное (с помощью сквозного героя) и последовательная демонстрация целого. Внесение в эпический поток драматических принципов (с завязкой, кульминацией, развязкой, с группировкой лиц вокруг одного центрального события – аферы Чичикова). Поиски внесюжетного, символико-ассоциативного и философского принципов объединения материала – антитеза «мертвой» и живой души (дантовская традиция). 4)Выбранные места из переписки с друзьями (опубл. 1847) – новая попытка перенести утопию в жизнь. Значение Гоголя для русской литературы – в «натуральной школе»: антиромантические тенденции его поэтики, мотивы социальной критики; установка на социальное и национальное обобщение; гуманистическая обработка темы «маленького человека».