Хазария была одним из внешних факторов, способствовавших объединению разрозненных славянских племен в централизованное государство.

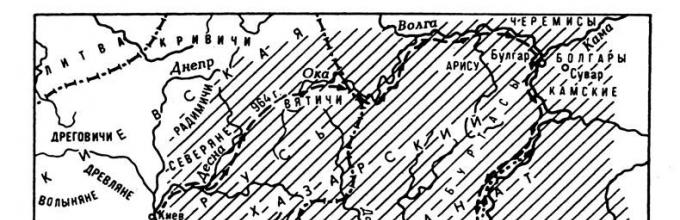

Границы Хазарского каганата на западе простирались до Днепра и Средней Волги, на севере - до заволжских степей, на востоке - до Хорезма, на юге - включали степи Северного Кавказа и Крым. В состав населения Хазарии входили тюркские, иранские, славянские и палеокавказские народы, а также еврейские общины Крыма и Кавказа. В конце VIII - начале IX века хазары приняли иудаизм. Племена полян, радимичей и северян платили им дань.

Хазарское иго.

Историки издавна спорят о том, каково было влияние Хазарского каганата на восточных славян. Одни придерживаются негативного взгляда на кочевников и утверждают, что славянским племенам пришлось вести с ними многолетнюю борьбу, отрицательно повлиявшую на экономическое развитие Руси. Другие отмечают, что хазары были защитниками торговых путей на Нижней Волге, обеспечив славянскую колонизацию и торговлю со странами Юга и Востока. Третьи видят в хазарах "защитную стену" Восточной Европы от "азиатских орд". И сегодня продолжаются острые дебаты, но большинство современных исследователей признают, что славяне оказались "естественными союзниками хазар", и их власть объективно "способствовала усилению Руси".

"Я - враг их!".

Созданное князем Олегом государство стало мощным конкурентом Хазарскому каганату в Восточной Европе. Можно предположить, что на рубеже IX-X веков имел место военный конфликт хазар и Руси. Отголоски этого противоборства мы встречаем в известиях "Повести временных лет", где сообщается, что в 884 году Олег присвоил хазарскую дань северян, заявив: "Я враг их, и вам им платить незачем". Год спустя он освободил от хазарского ига радимичей. Чем ответил на это каганат, летопись не сообщает: составитель "Повести временных лет" опирался на русские устные предания и византийский хронограф.

Трудные годы Хазарин. Хазария переживала в это время трудные времена. Ее отношения с Византией постоянно ухудшались. Одновременно стремились выйти из-под хазарского влияния степные кочевые племена. С востока хазар стали теснить печенеги. В конце IX века, заручившись союзом с огузами, каганат нанес им поражение в междуречье Волги и Урала. Однако это не облегчило его положения, поскольку печенеги прорвались через его земли в Северное Причерноморье, где разгромили венгров, являвшихся союзниками хазар. Противостояние Олега Хазарскому каганату закономерно влекло его к сближению с Византийской империей.

Для увеличения изображения карты щелкните мышкой по карте

(По материалам В. Артемова и М. Магомедова.)

Считается, что поход киевского князя Святослава против хазарского каганата в 965-967 годах закончился полным разгромом Хазарии.

На заре Средневековья у Руси врагов было немало - авары, варяги, печенеги, половцы. . . Но почему-то ни одно из этих племен не вызывает такой жаркой полемики, как хазары. В свете вековых ученых споров эта канувшая в древность проблема выглядит весьма неоднозначно. Вероятно, потому, что хазары были первым по-настоящему серьезным внешним врагом Киевской Руси. Серьезным настолько, что под вопросом оказался сам факт ее существования.

В середине VII века н. э. , когда у восточных славян еще не было единого государства, на обломках Тюркского каганата в Нижнем Поволжье и восточной части Северного Кавказа возник Хазарский каганат.

Хазары, потомки древнейшего индоевропейского населения Западной Евразии, представляющего тюркскую и частично финно-угорскую ветвь, до III века обитали в низовьях Терека. В III веке они отвоевали у сарматов берега Каспия (Терская и Волжская Хазарии). В IV-V веках входили в состав Великого тюркского каганата и воевали против Византии и Ирана. Они взимали дань и с других соседей - славян.

Однако роль постоянного источника дани и "живого товара" для Хазарии не устраивала славянские племена. Их войны с хазарами и до появления у них иудаизма шли, то вспыхивая, то затухая, с переменным успехом. На рубеже VIII-IX веков князья Аскольд и Дир освободили от хазарской дани полян. В 884 году князь Олег добился того же для радимичей. Жесточайшую борьбу с каганатом вел и отец Святослава - Игорь.

Хорошо осознавая силу и влияние противника, киевский князь Святослав в 964 году повел на хазар крепкое, хорошо вооруженное и обученное войско из различных племен: полян и северян, древлян и радимичей, кривичей и дреговичей, уличей и тиверцев, словен и вятичей. Чтобы сформировать такую армию, потребовались многие годы усилий. Поход начался с земель вятичей - предков нынешних москвичей, тверяков, рязанцев, которые платили дань каганату и не подчинялись власти киевского князя.

Поднявшись по Десне через землю северян, подвластных Киеву, Святослав весной 964 года перешел в верховья Оки. По дороге в Хазарию он сумел демонстрацией военной мощи и дипломатией одержать бескровную победу над вятичами. С их помощью на Оке срубили для дружины ладьи, и весной следующего года, заручившись поддержкой печенегов, которые пригнали князю огромные табуны лошадей, Святослав вышел на Дикое поле.

В конные дружины брали всех, кто умел держаться в седле. Десятники и сотники приучали новобранцев к ратному строю. Князь же отправил к хазарам гонца с лаконичным посланием: "Иду на Вы!"

Прежде руссы ходили на хазар по Дону и Азовскому морю. Теперь же пешая рать спускалась на ладьях по Оке. Ей предстоял длинный и нелегкий путь до низовий Волги, где на островах стояла укрепленная каменными стенами хазарская столица Итиль. Конные дружины пошли прямым путем, через печенежские степи. По дороге к ним примыкали печенежские князья.

Первой под мечом Святослава пала вассальная хазарам Волжская Булгария, ее армия была разгромлена и рассеяна, столица Булгар и другие города покорены. То же стало с союзными хазарам буртасами. Теперь граница каганата с севера была открыта. В июле 965 года русское войско появилось на северных границах хазарских владений.

Решающая битва произошла недалеко от хазарской столицы - Итиля, у горла Волги, впадающей в Каспий. Во главе войска навстречу Святославу вышел сам каган Иосиф. Он показывался своим подданным лишь в исключительных случаях. И этот случай был именно такой.

Его войско строилось по арабскому образцу - в четыре линии. Первая линия - "Утро псового лая" начинала битву, осыпая врагов стрелами, чтобы расстроить их ряды. Входившие в нее черные хазары не носили доспехов, чтобы не стеснять движений, и были вооружены луками и легкими дротиками.

За ними стояли белые хазары - тяжеловооруженные всадники в железных нагрудниках, кольчугах и шлемах. Длинные копья, мечи, сабли, палицы и боевые топоры составляли их вооружение. Эта отборная тяжелая кавалерия второй линии под названием "День помощи" обрушивалась на смешавшиеся под ливнем стрел ряды врага. Если удар не приносил успеха, конница растекалась в стороны и пропускала вперед третью линию - "Вечер потрясения". По команде ее пехотинцы опускались на одно колено и прикрывались щитами. Древки копий они упирали в землю, направляя острия в сторону врага. Четвертая линия - позади, в некотором отдалении. Это резерв - наемная конная гвардия кагана под названием "Знамя пророка". 12 тысяч закованных в сверкающие доспехи мусульман-арсиев вступали в бой в исключительных случаях, когда надо было переломить ход сражения. В самом городе готовилось к схватке пешее ополчение, впервые осознавшее, что власти нужны не их деньги, а их жизнь. И в случае поражения у них не будет ни того, ни другого. . .

Однако арабская тактика не помогла Иосифу. Секиры руссов вырубили почти под корень и "Псовый лай", и все остальное. Равнина под стенами Итиля была усеяна трупами и ранеными. Каган Иосиф в плотном кольце конных арсиев бросился на прорыв. Потеряв большую часть гвардейцев, он спасся от погони в степи под покровом ночи. . .

Славяне сжигали павших и праздновали победу! Враг был разгромлен, русская рать разорила столицу каганата в устье Волги и добыла богатые трофеи.

Позже город дограбили и сожгли печенеги. Уцелевшие горожане и остатки войск бежали на пустынные острова Каспия. Но победителям было не до них. Войско Святослава направилось на юг - к древней столице каганата, Семендеру (недалеко от современной Махачкалы). У местного правителя было собственное войско. Святослав это войско разбил и рассеял, город захватил, а правителя со сподвижниками принудил к бегству в горы.

Оттуда, как всегда, разбросав повсюду дозоры, отслеживавшие лазутчиков, чтобы пресечь известия о его движении, полководец повел войско в бескрайние кубанские степи. И объявился уже у Черного моря. У подошвы Кавказских гор, смирив железной рукой ясов и касогов, с ходу взял хазарскую крепость Семикара. А вскоре вышел к городам, запирающим Азовское море - Тмутаракань и Корчев (Тамань и Керчь). Русичи взяли города, уничтожив хазарских наместников, не слишком почитаемых горожанами. Так было заложено будущее русское Тмутараканское княжество.

Затем Святослав повернул на север, оставив в тылу нетронутыми владения Византии в Крыму. Он шел к Саркелу - Белой Веже, или Белому Городу, крепостные стены которого, сложенные из больших кирпичей, были спроектированы византийскими инженерами.

Две башни, самые высокие и мощные, стояли за внутренней стеной, в цитадели.

Невысокий мыс, на котором располагался Саркел, с трех сторон омывался водами Дона, а с четвертой - восточной стороны - были прорыты два глубоких рва, заполненных водой. После разгрома под Итилем каган Иосиф бежал именно сюда.

Дожидаясь подхода русских дружинников, печенеги окружили крепость кольцом составленных и связанных ремнями телег и стали ждать - ведь сами они не умели брать приступом крепости. Осенью 967 года к Саркелу по Дону подплыла на многочисленных ладьях рать Святослава. Штурм был внезапным и скоротечным. . . По преданию, каган Иосиф бросился с башни цитадели, чтобы не попасть в руки врага. Саркел был сожжен, а потом буквально стерт с лица земли.

Разместив в захваченных землях малые дружины, Святослав вернулся в Киев. Так завершился его трехлетний хазарский поход. А окончательный разгром Хазарского каганата был завершен князем Владимиром в конце X века.

Именно так - а это мнение многих современных историков - и развивались события. Но есть и другие исследования.

По мнению Мурада Магомедова, профессора, доктора исторических наук и заведующего кафедрой истории Дагестана Дагестанского государственного университета, никакого разгрома Хазарии князем Святославом не было.

Фото - «КТО УНИЧТОЖИЛ ХАЗАРИЮ?»

Об открытиях ученого, давно признанных за рубежом, долго молчали отечественные археологи. Да, Святослав совершал многочисленные походы, в том числе и в Византию, но профессор Магомедов доказывает, что Хазарию киевский князь не уничтожал.

Он полагает, что русские летописи подтверждают захват киевским князем только крепости на Дону, которая называлась Саркел. И все. Ученый считает, что Святослав никогда не доходил до хазарской столицы - города Итиль, который вплоть до начала XIV века продолжал быть крупнейшим торговым центром, куда поступали товары из Европы, Ближнего Востока и даже Китая.

По мнению профессора Магомедова и некоторых других специалистов, Хазарский каганат просуществовал до XIII века и сыграл огромную роль не только в истории когда-то вошедших в него народов, но и Руси, и даже Европы в целом, а не прекратил свое существование в X веке.

Как известно, сначала существовал Тюркский каганат, раскинувшийся на огромной территории от Каспия до Тихого океана. Затем он раскололся на две части - Восточный и Западный. Из многочисленных письменных источников следует, что хазары были правителями Западного Тюркского каганата. А когда и в нем начались распри, они ушли на территорию нынешнего приморского Дагестана и создали здесь свое государство - Хазарский каганат. Последний также занимал огромные территории, северные границы которого проходили в пределах современной Воронежской области, в районе Маяцкого городища.

В то время Руси как единого государства еще не существовало, а русские князья постоянно враждовали друг с другом, все воевали против всех. Многие их них довольно долго платили дань хазарам. Даже по названию протекающей в тех местах реки Потудань - то есть "по ту сторону дани" - видно, что она являлась границей между славянами, живущими к югу от реки, в Хазарии, и к северу от нее, дань не платившими. И все же именно хазары, воюя с арабами около ста лет, остановили их движение на Север и, вероятно, прикрыли Русь и Европу от арабского нашествия.

Войны хазар с арабами начались с середины VII и продолжались до середины VIII века, это известно из многочисленных письменных источников. Затем часть хазар под натиском арабов была вынуждена уйти на Волгу и дальше. Но Хазарский каганат как государство продолжал существовать, а распад его начался только с середины X века.

Хазария стала слабеть, вот тогда Святослав и захватил крепость Белая Вежа. Но дальше он, как полагает профессор Магомедов, не пошел. Каганат продолжал существовать до середины XIII века, когда его столица Итиль из-за повышения уровня Каспия на 10 метров оказалась на морском дне. После этого хазары осели частично на Северном Кавказе, в Крыму. . .

Когда начались раскопки в Приморском Дагестане, было обнаружено множество хазарских захоронений, предметов материальной культуры (оружие, утварь, монеты, керамику) и даже остатки крепостных стен Семендера, которые когда-то тянулись от склонов горы Тарки-Тау к берегу моря. Сейчас факт обнаружения хазарских городов признан уже во всем научном мире, в том числе и Институтом археологии РАН.

Что же касается Итиля, то он, по мнению ученого, находился в районе нынешнего острова Чистая Банка в северной части Каспия. И сегодня с высоты птичьего полета можно увидеть остатки крепостных стен и построек, находящихся под водой. Профессор утверждает, что сегодня известны все столицы Хазарии, особенности материальной и духовной культуры каганата. Есть немало свидетельств, что в Хазарии мирно уживались и христианство, и иудаизм, и мусульманство, распространявшиеся на общем поле языческих верований. . .

Так или иначе, но исследования профессора Магомедова, если и не опровергли короткую историю существования Хазарии, то заставили многих ученых задуматься о незыблемости версии полного разгрома Хазарии в X веке.

Так, в статье о событиях 859 года говорится: «Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма (то есть с домашнего очага)». Таким образом, мы видим, что вятичи и северяне находились в зависимости от Хазарского каганата, крупного государства, созданного кочевниками на берегах Волги.

Управлял Хазарией каган, чей титул позже иногда использовали киевские князья. Исповедовали хазары иудаизм, религию Ветхого Завета, первой части Библии.

Между тем, союз славянских и финно-угорских племён, в который входили и кривичи, изгнал было варягов-викингов и перестал платить им дань.

(Согласно другой версии, варяги - выходцы с побережья Балтийского моря, родственные славянским племенам (до XVIII в. в России Варяжским называлось Балтийское море).

Однако освободившиеся племена погрузились в междоусобные войны, и чтобы прекратить распри, пришлось снова призвать варягов.

Так новгородским князем стал Рюрик, положивший начало первой русской княжеской династии. Наследовавший Рюрику князь Олег (Вещий Олег, воспетый Александром Сергеевичем Пушкиным) захватил Киев, где до него также вили варяги, и принялся собирать земли славян вокруг Киева и торгового пути «Из варяг в греки». То есть создавать Русское государство, потому что варягов тогда называли «русью» (так их именует и Нестор -летописец). Но тут интересы Олега столкнулись с хазарскими (вспомним, вещий Олег у Пушкина «отмстил неразумным хазарам»). Данники хазар в этом случае, как радимичи, безропотно согласились отдавать хазарскую ь Олегу, в другом же, как северяне, упорствовали: «В год 884. Пошел ег на северян, и победил северян, и возложил на них лёгкую дань, и велел им платить дань хазарам, сказав: "Я враг их" и вам (им платить) зачем».

Союз с князем Олегом принёс радимичам и северянам выгоду и славу. Мы находим дружины, посланные этими племенами, в огромном войске, которым Олег в 907 году осадил столицу Византийской (Восточной Римской) империи Константинополь (славяне звали его Царьград, город Царей-Цезарей, то есть византийских императоров). Византийцы (русская опись зовёт их греками, потому что говорили они по-гречески, но сами византийцы называли римлянами-ромеями) воевать не стали - и откупились богатой данью, часть которой получили и союзники Олега. В 911 году поход повторили, и вот целому ряду городов, среди которых и Чернигов, греки обязались платить дань отдельно от Киева.

Следы руси, викингов-варягов, пришедших с Олегом и пом него, можно встретить и в наших краях. Это многочисленные серебряных монет, излюбленной добычи викингов. (Викинги считали монеты воплощением удачи. Она могла помочь варягу при жизни, a могут понадобиться и после смерти - вот почему монеты зарывали в землю) Это остатки оружия и одежды, найденные в современном Стародубском районе, а также следы поселения русов-варягов (село Левенка) на пути «Большого полюдья». Укрепление имело круглую форму. К концу XI века относят городище Чашин курган на территории Брянска, который также напоминает крепости, которые строили в большом количестве датские короли-викинги, начиная с IX века.

Городище Чашин Курган в Брянске

Сравнительно недалеко от нас, под Смоленском, находится одно из древнейших в Европе кладбищ викингов (село Гнездово, на месте которого осуществлялся сбор дани в пользу Киева), а в знаменитых курганах Чернигова - «Чёрной могиле» и «Гульбище» - найдено вооружение викингов, смешанное уже с восточным, хазарским или печенежским, и рога дикого быка-тура, окованные серебром, из которых варяги пили мёд пиво. Да разве могли эти морские скитальцы проплыть мимо Десны, которая привела бы их в хазарские земли, богатые золотом, серебром и всяким товаром?

Выдающийся русский художник Николай Константинович Рерих (№74-1947 гг.) был большим знатоком древностей. На рубеже XIX-XX веков он лично проводил раскопки славянских и варяжских курганов на северо-западе России. Картина «Заморские гости» навеяна этими раскопками. На ней изображены викинги, плывущие по одной из русских рек. Недаром наш великий земляк, поэт Алексей Константинович Толстой писал в XIX веке:

Я пью за варягов, за дедов лихих,

Кем русская сила подъята,

Кем славен наш Киев, кем грек приутих,

За синее море, которое их,

Шумя, принесло от заката!

Находки из черниговских курганов:

шлем восточного типа, турьи рога.

На заднем плане изображены этапы сооружения погребального кургана

Оружие русских дружинников конца X века.

Датский меч с городища у сёл Любожичи - Монастырище под Труческом

После Олега в Киеве правил князь Игорь. Когда Игорь погиб, вместо малолетнего его сына Святослава правила премудрая княгиня Ольга, первая христианка среди русских князей. Святослав, когда возмужал, решил покорить своей воле племя вятичей, до сей поры платившее дань хазарам.

Летопись сообщает: «В год 964. Когда Святослав вырос..., стал он собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус (ге-пард - один из самых быстрых зверей), и много воевал.<...> И посылал в иные земли со словами: "Хочу на вас идти". И пошёл на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал вятичам: "Кому дань даете?". Они же ответили: "Хазарам - по щелягу (мелкой серебряной монете) с сохи даём".

В год 965. Пошёл Святослав на хазар. Услышав же об этом, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться, в битве одолел Святослав хазар, и столицу <.. .> взял. <.. .> В год 966. Вятичей победил Святослав и дань на них возложил».

Святослав погиб, возвращаясь из далекого похода за Дунай. В это время окраинные славянские племена перестали платить Киеву а некоторые даже завели собственные княжеские династии - "Пример, были такие династии в Полоцке, в Турове и, как считают современные ученые, в Чернигове у северян. Победившему в династической войне князю Владимиру, будущему крестителю Руси и святому пришлось восстанавливать единство Русской земли.

Начал он с вятичей, когда то покоренных его отцом: «В год 981 <...> победил Владимир <...> вятичей и возложил на них дань - с каждого плуга, как и отец его брал.

В год 982. Поднялись вятичи войною, и пошел на них Владимир, и победил их вторично».

Видимо, вятичам понравилось жить свободно, без хозяев с берегов Волги или Днепра. Усмиренные Владимиром, они ещё долго не будут отстаивать свою независимость с оружием в руках.

Вслед за вятичами настала очередь радимичам отстаивать вольность на поле боя. Любопытные сведения содержит на этот счёт летопись: «В год 984. Пошел Владимир на радимичей. Был у него воевода Волчий Хвост; и послал Владимир Волчьего Хвоста вперед себя, и встретил тот радимичей на реке Пищане, и победил радимичей Волчий Хвост. Оттого и дразнят - русские радимичей, говоря: «Пищанцы от волчьего хвоста бегают».

Владимиров Сергей

К сожалению, мне, как студенту исторического факультета, как человеку, который хотел бы связать свою последующую деятельность с исторической наукой, очень больно смотреть на то, для каких целей используются исторические знания в провозглашаемом нами «цивилизованном» мире. В частности история всё чаще выступает «помощницей» политики, заказ которой и определяет наиболее интенсивно исследуемые периоды и проблемы истории. Однако если подходить к изучению истории с таких позиций, то история многих народов (получивших в сознании большинства людей клише «отсталых»), вековые отрезки исторического процесса окажутся просто напросто ненужными. Надеюсь, я не один считаю, что главную цель истории – установление закономерностей и выявление особенностей развития человеческого общества, с определением причин их обусловивших – невозможно достичь без учёта и изучения всех факторов, существовавших в историческом прошлом, даже если они на наш взгляд являются не существенными.

Исходя из этого положения, я хотел бы обратиться к малоизвестному сюжету из истории нашей страны, сюжету, имевшему место на ранних этапах становления Древнерусского государства и касающегося отношений между славянами и русами с одной стороны и Хазарским каганатом с другой. Хронологически эти отношения, а точнее известная нам их часть, охватывают вторую половину IX – середину X вв. Однако у любой истории есть своя предыстория и в нашем случае она уходит в VIII век, когда население Хазарского каганата вошло в непосредственный контакт с племенами восточных славян.

Почему я выбрал именно эту тему? Дело в том, что время зарождения Древнерусского государства, процессы, происходившие в то время, определили векторы его дальнейшего развития. Без понимания истории восточных славян VIII-X вв. невозможно понять и историю Древнерусского государства XI-XII вв., т.е. домонголького времени. Именно в то время происходило сложение культуры (духовной и материальной), которая, безусловно, не состояла только лишь из славянских компонентов, но вбирала в себя достижения соседних славянам племён и народов. Тогда же складывалась система внешнеполитических отношений и связанных с ними направлений внешней политики, сохранявшихся на протяжении последующих веков. Изучение всего этого помогает лучше понять историю нашего государства и доказывает, что исследования в области ранней истории государства не менее важно, чем исследование его более поздних периодов.

Из сказанного выше становится понятным, что основное внимание я попробую уделить отношениям Хазарского каганата и восточнославянских племён, позднее Древнерусского государства. Однако для полного понимания исторических реалий того времени мне не удастся обойтись без освещения отношений хазар с другими окружавшими их народами, потомки многих из которых входят сейчас в состав Российской Федерации.

РАННИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА

Первые сведения о хазарах появляются в письменных источниках начала VII века. В них этот народ фигурирует в качестве составной части Западно-Тюркского каганата, ведшего в то время войны с Ираном. Хазары проживали на северо-западном побережье Каспийского моря и оттуда совершали набеги на территорию Закавказья, входившую в состав Ирана. До сих пор неясным остаётся вопрос о времени появления хазар в Предкавказье и путях их миграции в этот район. Скорее всего, как считают многие исследователи, хазары входили в состав гуннской орды, вторгшейся в степи Юго-Восточной Европы в середине IV века из Средней Азии.

В середине VII века, после распада Западно-Тюркского каганата, хазары создали собственное государство, считавшееся преемником Западно-Тюркского, о чём говорит преемственность титула и то, что правитель Хазарского каганата происходил из рода Ашина – правящего рода Тюркского каганата. О деятельности хазар во второй половине VII века нам мало что известно, однако к концу века западные границы каганата достигли Крымского полуострова. Отсюда становится ясным, что после образования своего государства, хазары занялись расширением его границ и первыми, кто оказался у них на пути были булгарские племена.

Булгары занимали в то время практически всю территорию степей Юго-Восточной Европы и состояли из нескольких племенных союзов. В первой половине VII века булгары были объединены ханом Кубратом и это объединение получило в византийских хрониках наименование «Великая Булгария». Но после смерти Кубрата это достаточно эфемерное политическое образование распалось, и было поделено между сыновьями Кубрата. Письменные источники разнятся в вопросе о количестве сыновей, но сообщают, что одно из объединений булгар, которое возглавлялось Аспарухом (сыном Кубрата), спасаясь от хазар, вынуждено было бежать на Дунай. В дальнейшем там образуется Болгарское царство, с которым Византия будет вести многочисленные войны и сможет покорить лишь в начале XI века. Братья Аспаруха покорились хазарам и вошли в состав каганата.

К началу VIII века Крымский полуостров кроме Херсонеса принадлежал хазарам, однако византийские авторы сообщаю о хазарском наместнике в Херсонесе, что предполагает либо то, что город какое-то время находился под властью хазар, либо существовал кондоминиум – совместное хазаро-византийское владение городом. Дочь или сестра хазарского кагана была выдана замуж за наследника византийского трона Константина V (741-775), а их сын Лев Хазар правил империей в 775-780 гг.

Таким образом, несмотря на противоречия между Византией и Хазарией, эти два государства сосуществовали, имея общие границы, в мире. Одной из причин этого стало нарастание экспансионистских стремлений Арабского халифата, в то время халифата Омейядов. Арабы угрожали и Византийской империи, например, в 717-718 гг. Константинополь смог выстоять только благодаря помощи болгар. Также арабы угрожали хазарам, претендуя на Закавказье, которое считалось сферой влияния каганата. Несколько раз арабским войскам удавалось проходить Дербент, являвшийся самым быстрым путём из Закавказья в Предкавказье, но их встречали войска кагана, не допуская продвижения арабов вглубь страны. Только в 737 году будущему халифу Мервану удалось сломить хазар и продвинуться, как указывают арабские источники, до «славянской реки», в которой одни исследователи видят Волгу, а другие Дон. После этого каган был вынужден принять ислам, но только на время, пока войска Мервана не были вынуждены покинуть границы Хазарии. В халифате вскоре начались восстания, одно из которых привело к падению династии Омейядов. При Аббасидах хазары несколько раз вторгались в Закавказье, но целью походов был не захват территории, а грабёж. В IX-X вв. отношения арабов и хазар были уже мирными: велась активная торговля, заключались браки между дочерьми кагана и визирями халифата и т.д.

Хотелось бы отметить, что в связи с противостоянием каганата и халифата, хазар часто сравнивают с франками, которые в 732 году под руководством Карла Мартелла сумели остановить арабские войска в битве при Пуатье. Другие же указывают на то, что каган в 737 году фактически был разбит арабами и уступил Мервану, тогда как франки заставили арабов отступить. Здесь следует указать, что арабы были вынуждены отступить из-за смерти своего предводителя. В любом случае, хазары, даже если и проиграли сражение, смогли воспрепятствовать проникновению арабов в Восточную Европу.

Таким образом, ко второй половине VIII в. Хазарский каганат, выдержав соперничество с Византийской империей и Арабским халифатом, стал одним сильнейших государств Восточной Европы.

ОТНОШЕНИЯ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА С СОСЕДЯМИ. ПЕРИОД РАСЦВЕТА (середина VIII- конец IX вв.)

С середины VII в., как было сказано выше, Хазарский каганат фактически прекращает вести крупные войны и его внешнеполитическое положение стабилизируется. Вместе с этим наблюдается и внутренняя стабилизация.

Именно этим временем датируется формирование единой в рамках каганата культуры, получившей в литературе наименование Салтово-Маяцкой. В рамках этого процесса наиболее важным событием, на мой взгляд, явилась седентеризация кочевых булгарских племён. Это было связано с тем, что Хазарский каганат препятствовал проникновению новых кочевнических орд в степи юга Восточной Европы. Нельзя не отметить и появление в Подонье достаточно многочисленного аланского населения. До сих пор дискуссионным остаётся вопрос о причинах появления алан на этой территории. Одни исследователи полагают, что часть алан покинула Предкавказье, спасаясь от походов арабов. Другие же считают, что аланы были насильно переселены для защиты северных границ каганата, а в дальнейшем для сбора дани с покорённых хазарами славянских племён.

Из упоминаемых в древнерусских летописях восточнославянских племён дань хазарам платили поляне, племенным центром которых был Киев – будущая столица Древнерусского государства, северяне, радимичи и вятичи. С призванием Рюрика в Новгород в 862 году под его контроль из восточнославянских племён попали словене и кривичи. Считается, что практически одновременно с этим поляне перестали платить дань хазарам, подчинившись Аскольду и Диру. Таким образом, возникли две зоны влияния на основной территории расселения восточнославянских племён: варяжская и хазарская. Однако вскоре князь Олег подчинил радимичей и северян, а вятичи оставались данниками хазар вплоть до 965 года.

Из не славянских племён дань Хазарскому каганату платили финно-угорские народы, жившие в Поволжье. Помимо этого данником каганата была Волжская Булгария, но мы знаем, что к 922 году она уже освободилось от этого бремени. Также дань хазарам вынуждены были платить некоторые кавказские племена.

Исходя из даннического отношения славян и Хазарского каганата, можно было бы предположить взаимную вражду после исчезновения этих отношений и подчинения тех же северян и радимичей Киеву. Но это предположение опровергается археологическими данными. Так в ходе раскопок памятников славян и населения Хазарского каганата в зоне контакта этих культур было выявлено их взаимовлияние и сосуществование. В частности на памятниках Салтово-Маяцкой культуры находят славянскую керамику, печи-каменки, которые свидетельствуют о славянском влиянии и смешанных браках. В то же время, на славянских памятниках обнаружены сельскохозяйственные орудия характерные для Салтово-Маяцкой культуры и не встречаемые на других, отдалённых от зоны контакта, восточнославянских территориях.

Сравнение материальной культуры позволяет говорить, что в области земледелия население Хазарского каганата не отставало от славян, но даже опережало его. Земледельцы каганата практиковали трёхполье, имели широкий набор орудий для обработки почвы – от мотыг до плуга с применением тягловых животных, разнообразные типы кос разных форм и функций, зернотёрки и ручные мельницы. Население Хазарского каганата выращивало ячмень, пшеницу, овёс, просо, бобовые, при этом вместимость хозяйственных ям, в которых и хранили урожай, исчисляется несколькими десятками центнеров. Кроме того в Хазарском каганате, в частности на Нижнем Дону, занимались виноградарством. В гончарном деле славянским лепным грубым горшкам можно противопоставить изящные чёрнолощёные и тонкостенные сосуды населения Хазарского каганата. Нельзя не упомянуть и о том, что именно через хазар на Русь попала сабля, которая со временем вытеснит меч из набора вооружения русского воина.

Всё это позволяет говорить о том, что Хазарский каганат играл не отрицательную роль в развитии восточнославянских племён, как это принято считать, но наоборот, являясь экономически более развитым, способствовал ускорению развития славян.

Помимо контактов славян и населения Хазарского каганата в Подонцовье, археологические данные позволяют также говорить о проживании славян на Нижнем Дону ещё до похода Святослава 965 года, что доказывает их мирное сосуществование с населением каганата.

УПАДОК ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА (первая половина IX в. – 965 год)

На основе имеющихся источников как археологических, так и письменных, можно отметить, что признаки нестабильности Хазарского каганата стали проявляться ещё в первой трети IX в., когда центральная власть вынуждена была подавлять восстание кабар не довольных принятием правящей верхушкой каганата иудаизма. Примерно с этого же времени начинается интенсивное строительство крепостей в Подонье.

Одной из самых известных был Саркел, на месте которого возникнет русское поселение Белая Вежа. Как свидетельствуют византийские хронисты, Саркел был построен при помощи греков и по просьбе кагана, обратившегося за помощью к Феофилу. Среди рассматриваемых исследователями причин постройки Саркела следует отметить следующие: стремление к контролю торгового пути по Дону; защита от появившихся в степи мадьяр; конфликты кагана и выделяющейся знати, представленной вождями племён.

Какими бы ни были причины постройки Саркела, в последующие десятилетия подобные, но меньшего размера, крепости появляются на территории всего Подонья. Все эти крепости похожи по форме, технике и основным приёмам строительства на Саркел. Это привело некоторых исследователей к мысли об участии византийских строителей при сооружении этих самых крепостей. Здесь проявляется заинтересованность Византии в укреплении своего давнего внешнеполитического партнёра – Хазарского каганата.

Почему постройка крепостей началась именно с первой трети IX в.? – на этот вопрос существует две версии-ответа: во-первых, именно в это время в степи проникаю мадьяры, а вскоре и печенеги; во-вторых, активизируются восточные славяне, которые под предводительством и вместе с русами беспокоят границы Византии, совершая грабительские походы, появляются на Каспии, занимаются торговлей, используя Волгу и Дон в качестве торговых путей.

Необходимо отметить, что до этого времени в торговле между севером и югом посредниками были хазары, но со второй половины IX в. славяне всё больше предпочитают торговать сами без посредников, что не могло удовлетворять хазар, одной из главных статей дохода которых была торговля. Таким образом, строительство крепостей было направлено против набиравших силу восточных славян, большая часть которых вошла в состав Древнерусского государства.

В начале Х в. положение Хазарского каганата ухудшилось в связи с вторжением в степи юга Восточной Европы вслед за мадьярами печенегов. Именно к этому времени относится затухание Салтово-Маяцкой культуры, проявившееся в затухании жизни на селищах и городищах Подонья и уходе населения с обжитых мест. Какая-то часть этого населения осталась, другая присоединилась к печенегам, третья же ушла на север и поселилась на землях, занятых славянами.

В первой половине X в., как нам сообщает текст еврейско-хазарской переписки сановника Кордовского халифата Хасдая ибн Шафрута и хазарского бека (царя) Иосифа, отряды руссов, куда безусловно входили и славяне, часто плавали в Каспийское море, минуя столицу Хазарии город Итиль, с торговыми целями. Однако не редко эти отряды занимались грабежом стран, находившихся на побережье моря. Одной из своих заслуг хазарский правитель ставил препятствование проникновению русов в Закавказье по морю и по суше через Дербент.

Таким образом, становится ясным, что Хазарский каганат к середине X в. стал помехой для Древнерусского государства, прежде всего в сфере торговли. Были и вооружённые конфликты: например, около 914 года, возвращаясь после очередного грабительского похода, отряд русов был разгромлен мусульманской гвардией бека близ Итиля. Крупный конфликт произошёл в конце 930-х годов. В Византии незадолго до этого начались гонения на евреев, в ответ в Хазарском каганате были убиты христиане, что видимо, имело место в Крыму, где их больше всего проживало в пределах каганата. Тогда византийцы подкупили «русского царя Хельгу» и тот взял город С-м-к-рай (Самкрец), но вскоре правитель той области освободил город, осадил Херсонес и, получив с жителей города дань, пошёл войной на Хельгу, которого и победил, принудив к войне с врагами каганата. Известно, что к 941 году относится поход русов на Константинополь, а к 943 поход в Азербайджан.

В 945 году Святослав Игоревич совершил поход в низовья Дона и Волги. В результате похода Хазарский каганат перестал существовать как политическое образование. Самкрец под названием Тьмутаракань и Саркел под названием Белая Вежа вошли в состав Древнерусского государства. Поход Святослава Игоревича можно считать поворотным в истории Древнерусского государства, так как был разгромлен главный на тот момент противник – Хазарский каганат, под контролем оказался торговый путь по Дону и переволока на Волгу, Древняя Русь фактически стала союзницей Византии в борьбе с кочевниками, занявшими степи юга Восточной Европы: печенегами, а затем и половцами.

Что касается дальнейших упоминаний о хазарах, то в 985 году Владимир совершил ещё один поход, обложив хазар данью. К 1016 году относится подавление мятежа стратига Херсонеса Георгия Цуло, который объявил себя «архонтом Хазарии». Последнее упоминание о хазарах относится к 1083 году, когда Олег Святославович «иссёк» живших в Тьмутаракане хазар.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из очень краткого обзора славяно(русско)-хазарских отношений, приведённого выше можно сделать вывод о их многостороннем характере. На имеющихся в наших руках сведениях можно проследить развитие этих отношений от даннических в середине VIII – первой половине IX вв., через мирные во второй половине IX в., к враждебным в Х в. Также нужно отметить культурный контакты и взаимообмен культурными достижениями между населением Хазарского каганата и Древнерусского государства. Всё это должно способствовать более объективной оценке роли и места Хазарского каганата как в истории отдельных народов, проживающих на территории РФ, так и в истории вообще.

Список использованной литературы

1) Артамонов М.И. Очерки древнейшей истории хазар. Л., 1936.

2) Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2001.

3) Археология СССР: Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981.

4) Винников А.З. Донские славяне и алано-болгарский мир: мирное сосуществование или противостояние // Хазары: миф и история. М., Иерусалим, 2010.

5) Колода В.В., Горбаненко С.А. Сельское хозяйство носителей салтовской культуры в лесостепной зоне. К., 2010.

6) Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата (по материалам археологических исследований и письменным данным). М. 1983.

7) Михеев В.К. Подонье в составе Хазарского каганата. Х., 1985.

8) Новосельцев А.П. Хазария в системе международных отношений VII-IX веков.// Вопросы истории. 1987. № 2.

9) Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990.

10) Плетнёва С. А. От кочевий к городам // Материалы и исследования по археологии СССР: От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. М., 1967. №142.

11) Плетнёва С.А. Очерки хазарской археологии. М., Иерусалим, 2000.

12) Семёнов И.Г. Образование Хазарского каганата.// Вопросы истории. М., 2008. № 8.

13) Сорочан С.Б. Византия и хазары в Таврике: господство или кондоминиум?// Проблемы истории, филологии, культуры. М., Магн., 2002. Вып. XII.

14) Усманов Э.М. Русы и Хазары на Волге в IX-X вв. // Салтово-маяцька археологiчна культура - 110 рокiв вiд початку вивчения на Харкiвщин: збiрник наукових праць, присвячених проблемам та перспективам салтовознавства, за матерiалами Мiжународноï науковоï конференцïï «П"ятнадцятi Слобожанськi читання». Х., 2011.

15) Флёров В.С. «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность. М., 2011.

16) Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. М., 1980.