Куликово поле лежало на Муравском шляхе. Местность представляла ровную поверхность, которая была изрезана небольшими речками. К югу поле постепенно возвышалось и переходило в господствующую высоту, так называемый Красный Холм. Куликово поле являлось довольно хорошей оборонительной позицией. С запада и северо-запада его прикрывала река Непрядва, в которую впадали Верхний, Средний и Нижний Дубяки. С севера позиция была ограничена Доном, а с востока - речкой Смолка, за которой располагался лес, носивший название Зеленая Дубрава. Ниже в Смолку впадала речка Курца. Таким образом, северная часть Куликова поля составляла четырехугольник, открытый с юга и защищенный с трех сторон естественными препятствиями, исключавшими возможность проведения обходных маневров Мерников А.Г., Спектор А.А. Всемирная история войн. -- Минск., 2005. - С. 178..

Русские прибегли к пятичленному боевому порядку, в три линии. Главную линию заняли полки Правой руки, Большой полк и полк Левой руки, которые были основой боевого порядка. Эти полки имели в центре пехоту, а на флангах конницу. Засадный полк включал отборную конницу. В передней линии, друг за другом, расположились Сторожевой и Передовой полки. Частный резерв стал за полком Левой руки. В Зелёной Дубраве был расположен Засадный полк, который способствовал перелому в ходе битвы. Дмитрий правильно оценил её значение, как стратегического ключа всей позиции Куликовская битва (сборник статей). / Отв. ред. Бескровный Л.Г. - М.: Наука, 1980. - С.234 - 235..

Учитывая возможность обходного маневра противника, который можно было осуществить путем массированных ударов по открытому левому флангу русского боевого порядка, князь Дмитрий уделил главное внимание этому направлению. Именно здесь были расположены частный и общий резервы. Плотное построение войск создавало глубину и таким образом обеспечивало упругость боевого порядка, а его расчленение на отдельные полки позволяло маневрировать силами в ходе сражения Платонов С.Ф. Учебник русской истории. - СПб.: Наука, 1994. - С. 235..

Характер оружия обусловливал плотное расположение пехоты и свободное положение конницы. Пехота была построена тесно, глубиной до 20 рядов. Центр боевого порядка составляли копейщики. Лучники располагались на флангах. Крепость строя пехоты заключалась в его монолитности и взаимодействии с конницей. Конница строилась в несколько рядов и старалась сохранять строй для нанесения удара по противнику. Управление войсками осуществлялось стягами и сигналами труб. Поскольку пехоты в рати Дмитрия Донского было больше, чем конницы, то именно ее действия решили исход сражения Дюпюи Р.Э. Дюпюи Т.Н. Харперская энциклопедия военной истории. Всемирная история войн. Кн. 1. - СПб-М.: Полигон·АСТ, 2000. -С-289..

Боевой порядок войска Мамая включал передовой отряд, состоящий из легкой конницы, центра, в который входила пехота, в том числе и отряд генуэзской пехоты, и крыльев, состоящих из кавалерии. Мамай выделил также сильный конный резерв для нанесения решающего удара.

Преобладание конницы в составе войск Мамая предопределило характер их боевых действий. Можно было ожидать усилий войск правого фланга Орды с целью оттеснения русского левого фланга.

Командование полком Правой руки было поручено князю Андрею Ростовскому, князю Андрею Стародубскому и воеводе Федору Грунку Лубченков Ю.Н. Самые знаменитые полководцы России. - М.: Вече, 1999. - С-143-147..

Управление всем войском и командование Большим полком князь Дмитрий оставил за собой и взял себе в помощники боярина и воеводу Михаила Бренка, боярина и воеводу Ивана Квашню и князя Ивана Смоленского. Полк Левой руки возглавили князья Федор и Иван Белозерские, князь Василий Ярославский и князь Федор Моложский. Частным резервом командовал князь Дмитрий Ольгердович. Общим резервом - Засадным полком командовал князь Владимир Андреевич Серпуховской и Дмитрий Боброк Волынский, им в помощь были назначены князь Роман Брянский и князь Василий Кашинский.

Утром на поле Куликовом стоял густой туман, с обеих сторон раздавался шум горнов, барабанов, земля дрожала от такого огромного количества воинов, реки выливались из своих берегов. Ни монголы, ни русские не видели друг друга из-за густого тумана, но земля грозно стонала Каргалов В. В. Куликовская битва. - М.: Воениздат, 1980. - (Героическое прошлое нашей Родины). С-96..

Дмитрий Иванович, желая служить примером для всех, хотел сражаться в передовом полку. Бояре старались отговорить его, но князь отвечал: «Где вы, там и я… Я вождь и начальник! Стану впереди и хочу положить свою голову в пример другим».

Навстречу русскому войску направились полки Мамая. «И бесстрашно видети две силы великиа, - говорит летописец, - сонимающеся на кровопролитие, на скорую смерть; но татарьскаа бяше сила видети мрачна потемнена, а русскаа сила видети в светлых доспехах, аки некаа велика река лиющеся» Буганов В.И. Куликовская битва. - М.: Педагогика, 1985. - 2-е изд. - 112с., ил. (Б-чка Детской энциклопедии «Ученые - школьнику») - С. 66-67..

До самой битвы Куликовской битвы в сражение вступили два смелых воина: Темир-бек и Александр Пересвет. Каждый из этих воинов вдохновлял свою сторону на отчаянную битву и вселял страх в противника. Подобные схватки двух сильных воинов перед главной битвой считалась традицией. Существует множество трагических вариантов битвы Пересвета и Темир-бека. Однако исход её везде один и тот же: оба воина погибают в этой схватке, а их имена прославляются Возовиков В.С. Поле Куликово. Эхо Непрядвы: Исторические романы. - М.: Воениздат, 1989. - 894с., с.362-364..

Боевые действия Куликовской битвы включают три этапа борьбы и преследование.

Первый этап составил бой авангардов: русских Сторожевого и Передового полка с легкой конницей Золотой Орды. Летопись указывает, что столкновение уже на этом этапе носило ожесточенный характер «и бысть брань крепка и сеча зла зело». Почти вся пехота этих полков «аки древеса сломишася, и аки сено посечено лежаху...» Ашурков В.Н. На поле Куликовом. 3-е издание. - Тула, 1976. - С-51.. Часть легкой конницы Сторожевого полка отошла к частному резерву, стоящему за полком Левой руки.

Следующим этапом было фронтальное столкновение основных сил противников. Несмотря на гибель Передового полка, князь Дмитрий оставил главные силы на Месте и не направил их на помощь своему авангарду. Он хорошо представлял, что если бы русские полки двинулись вперед, то пехота Большого полка открыла бы свои фланги. Главные силы по-прежнему ожидали монголо-татар на занятой позиции Буганов В.И. Куликовская битва. 2-е издание. - М.: Педагогика, 1985. - С. 96..

Фронт борьбы не превышал 5-6 км. Главный удар Мамай наносил по центру русского боевого порядка. И хотя оба фланга русских войск были прикрыты справа оврагами речки Нижний Дубяк, а слева речкой Смолкой, все же более слабым являлся левый фланг. Это установил Мамай, наблюдавший за ходом сражения с Красного Холма, господствующего над всей местностью. Он решил нанести главный удар по Большому полку и полку Левой руки, чтобы оттеснить их от переправ и сбросить в Непрядву и Дон Там же 2. - С. 98..

Огромные силы сгрудились на тесном поле. Сначала пехота противника атаковала русский центр. Она действовала в плотном строю.

Пехота противника нанесла сильный удар по центру Большого полка, стремясь нарушить его строй и подрубить великокняжеский стяг, что было равносильно потере управления сражением, Она добилась некоторого успеха и даже подсекла великокняжеское знамя, но Глеб Брянский и Тимофей Вельяминов силами Владимирского и Суздальского полков «каждого под своим знаменем» контратаковали противника и восстановили положение.

Одновременно конница Мамая атаковала полки Правой и Левой руки. Атака русского правого фланга была отбита. Легкая конница Орды отошла и более не решалась действовать на пересеченной местности. Более успешной была атака монгольской конницы против левого фланга русского войска. Почти все воеводы полка Левой руки были убиты. Полк стал подаваться назад, освобождая место для атакующей татарской конницы. Сражающиеся отошли до берега Непрядвы. Путь отхода к переправам был отрезан История России: Учебное пособие для вузов. В 2-х т. Т.1. / Под ред. Леонова С.В. - М.: ВЛАДОС, 1995. - С. 233..

Натиск татарской конницы, стремившейся выйти в тыл Большому полку, некоторое время сдерживал частный резерв Дмитрия Ольгердовича, но вскоре и он был смят свежими силами, направленными Мамаем для закрепления успеха. Мамаю казалось, что достаточно совершить последнее усилие, чтобы считать победу полной. Но для этого усилия у него больше недоставало свежих войск. Все его силы уже были включены в сражение Лубченков Ю.Н. Самые знаменитые полководцы России. - М.: Вече, 1999. - С. 431..

Именно в это время воевода Дмитрий Боброк, наблюдавший из Зеленой Дубравы за ходом сражения, решил включить в него Засадный полк, состоящий из отборной, хорошо вооруженной конницы. Боброку немало труда стоило удержать князя Владимира Андреевича от преждевременной атаки. Своевременный ввод в сражение крупного резерва, изменивший соотношение сил на направлении главного удара Орды, послужил поворотным моментом всего сражения. Не ожидавшая появления свежих сил русских, ордынская конница пришла в смятение Там же 2. - С. 433..

Сначала легкая конница противника попыталась оказать сопротивление, но не смогла устоять перед натиском тяжелой конницы русских и стала подаваться назад. В это время перешли в наступление Большой полк и полк Левой руки.

Затем наступил перелом. Отступая под ударами русских, монголо-татарская конница опрокинула свою пехоту и увлекла ее за собой. Так завершился третий этап сражения.

Последний этап включает преследование разбитого войска Мамая. Враги «розно побегши неуготованными дорогами...». В ходе преследования множество бегущих было истреблено. У Красной Мечи русские остановились и возвратились назад к Куликову полю. Бежал с поля боя и Мамай http://wiki.304.ru/index.php/Куликовская_битва..

Потери обеих сторон были огромны. Войско Мамая как организованная сила распалось. Русское войско также понесло большие потери. На поле боя осталось более половины всех ратников, было убито 12 князей и 483 боярина. В живых осталось чуть более 40 тыс. человек Кирпичников А.Н. Куликовская битва. - Л.: Наука, 1980. -С-81.. Летописи не приводят точных данных о потерях, но все указывают на то, что после Куликовской битвы опустела Русская земля. В.Н. Татищев предполагает, что убитыми русская сторона потерла до 20 тысяч, примерно ту же цифру дают нам Никоновская летопись и немецкая хроника Иоганна Пошильге. Следует учесть и то, что среди множества раненых, уцелевших в битве, должна была быть довольно высокая смертность, что достаточно обычно для того времени. Многие навсегда остались калеками. О санитарных потерях кампании 1380 года мы не знаем практически ничего Щербаков А., Дзысь И. Куликовская битва, -- М.: 000 "Издательский центр "Экспринт", 2001. --С. 68-69..

Война Руси против Орды была поистине всенародным делом. Здесь, на Куликовом поле, решился вопрос о свободе и независимости страны. Куликовская битва положила начало объединению русских княжеств и усилила значение Москвы как оплота русских земель. Она стала поворотным пунктом в истории русского народа. На Куликовом поле Золотой Орде был нанесен сильнейший удар, в результате которого она неуклонно пошла к упадку.

Победа русского народа под главенством Москвы на Куликовом поле имела огромное значение для всей Руси. Это отчетливо понимал князь Дмитрий. И не случайно он приказал именовать себя «великим князем всея Руси» Кирпичников А.Н. Куликовская битва. - Л.: Наука, 1980. - С. 125..

Заслуга московского князя состоит в том, что он сумел возглавить борьбу народных масс за освобождение Родины, проникнуться этой благородной задачей, посвятить ей все свои силы и способности.

Народ радовался победе и прозвал Дмитрия Донским, а Владимира Донским или Храбрым. По другой версии, великий московский князь Дмитрий Иванович получил почётное наименование Донской лишь при Иване Грозном Наумов А. Великое сражение Руси // Журнал «Родина», 2005 г. - С.122..

Основной силой, главным героем грандиозного сражения, ставшего одним из важнейших рубежей в истории Отечества, был русский народ, своим трудом подготовивший Куликовскую победу, пославший на поле Куликово своих сыновей - ремесленников и пахарей, людей простых и подчас не очень опытных в ратном деле, но воодушевлённых великой целью, выполнявших и выполнивших насущнейшую национальную задачу - дать отпор нашествию, которое грозило Руси новым «Батыевым погромом» Буганов В.И. Куликовская битва. - М.: Педагогика, 1985. - 2-е изд. (Б-чка Детской энциклопедии «Ученые - школьнику») - С. 74..

Эта победа положила начало освобождению от иноземного ига не только русского народа, но и других народов Восточной Европы: славян, молдаван, румын, прибалтов и кавказских народов. Международное значение Куликовской битвы хорошо понимали ее современники.

Благодаря Куликовской битве, Русь не только сбросила с себя тяжелый груз обязательства перед монголо-татарами, но также не пустила их дальше, остановив на пороге в Европу.

Победа русского народа стала примером освободительной борьбы народов против иноземных угнетателей - персидских, турецких и немецких феодалов. В этом состоит историческое значение победы. Но не следует забывать и о ее военном значении. Великий князь Дмитрий Иванович правильно оценил политическую обстановку, сложившуюся накануне войны за освобождение.

Князь Дмитрий сумел объединить усилия всего русского народа и создать общерусское войско, добившееся решения важнейшей стратегической задачи - освобождения всей Русской земли Карышковский П. Куликовская битва, Государсвенное издательство ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Москва 1955. - С. 254..

Характерной чертой военного искусства великого князя Дмитрия и его воевод явилось понимание превосходства наступательных действий в поле над пассивной обороной городов, являвшейся отражением феодальной раздробленности. Разработанный Дмитрием стратегический план включал активные действия с целью разгрома главных сил Золотой Орды до вторжения ее в пределы Северо-Восточной Руси. В связи с этим Дмитрий Донской применял принцип сосредоточения. Пламенный патриотизм, сознание своего долга перед Родиной сплачивали русских воинов на боевой подвиг, и этим создавалось моральное превосходство русского войска над Золотой Ордой, которую двигало лишь стремление увековечить свое господство над Русью.

Прежде всего, победа русского народа свидетельствовала о значительных успехах Северо-Восточной Руси в преодолении феодальной раздробленности. В свое время, накануне монголо-татарского нашествия, там уже наметилась тенденция к объединению земель вокруг Владимиро-Суздальского княжества, при великом князе Всеволоде Юрьевиче Большое Гнездо. Но этому помешало Батыево нашествие Там же 1. - С. 261..

С годами все решительнее становилось противостояние Руси Орде. Одновременно с борьбой против чужеземных угнетателей Русь крепла политически, объединяя свои силы. Победа на Куликовом поле показала, что русский народ достиг очень многого: сумел, опираясь на успехи в возрождении хозяйства, развитии национального самосознания, политического объединения, нанести сильнейший удар врагу всей Руси, да и не только Руси. Но, несмотря на общерусский характер этого дела, которое завершилось битвой против мамаевых полчищ, в нем приняли участие не все русские земли. Далее, несмотря на блестящую победу, она не привела к быстрому освобождению от ига Орды. Через два года Русь испытала новое нашествие ордынцев и вынуждена была согласиться на восстановление вассальных отношений с Ордой Ашурков В.Н. На поле Куликовом. 3-е издание. - Тула, 1976. - С.193..

Но от Куликовской битвы берут начало события, процессы, которые влекли за собой далеко идущие последствия. Во-первых, объединение русских земель продолжалось и примерно через столетие завершилось образованием единого централизованного государства - России. Во-вторых, русские люди окончательно сбросили иго Орды тоже спустя сто лет после подвига их дедов и прадедов в верховьях Дона. Все эти десятилетия образы Дмитрия Донского и его ратников вставали в памяти народа, воодушевляли его Мерников А.Г., Спектор А.А. Всемирная история войн. -- Минск., 2005. - С. 155..

Влияние героических деяний ратоборцев Куликова поля прослеживается и в последующие столетия. Ведь, несмотря на освобождение от чужеземного ига, продолжали существовать ханства - преемники Золотой Орды, оставалась угроза нападения на русские земли. Из года в год, из десятилетия в десятилетие окраины России, а подчас и ее центр, сама Москва, подвергались опустошительным нашествиям то казанских ханов и мурз, то крымских правителей, то, хотя и в меньшей степени, ногайских князей. Годы нападений сменялись годами затишья. Но в целом на протяжении более двух с половиной столетий после Куликовской битвы правопреемники ордынцев беспокоили русские пределы. Русские правители еще долгое время откупались от крымцев - их послы и гонцы везли в Бахчисарай и денежную казну, и ценные меха, и другие подарки Там же 1. - С 195..

По некоторым сведениям, в первой половине XVI в. крымские татары совершили 43 похода на южные русские земли, а казанские татары - около 40 нападений; в том и другом случае на южной и восточных границах России на один мирный год приходилось по два года войны. Из 25 лет Ливонской войны (1558-1583), которую Русское государство вело за выход к Балтийскому морю, 21 год отмечен нападениями крымцев, подчас носившими опустошительный характер; так, в 1571 г. войско хана Девлет-Гирея осадило и сожгло Москву. Подобные нападения, сопровождавшиеся большими разрушениями, уводом в плен тысяч людей, наносили немалый ущерб. Только в первой половине XVII в. те же крымцы привели из походов в Россию от 140 до 200 тыс. пленников, а из государственной казны на расходы, связанные с Крымом (подарки хану и его приближенным, расходы на выкуп пленных, содержание послов), была выплачена огромная по тому времени сумма - до 1 млн. рублей Буганов В.И. Куликовская битва. 2-е издание. - М.: Педагогика, 1985. -С-101..

Государство должно было содержать значительные военные силы для отражения натиска ханских отрядов и войск. Из года в год в XVI-XVII вв. выставлялись полки «по берегу» - в городах по течению реки Оки, прикрывавшей центр страны с юга. Рати стояли и в городах «от поля» - к югу от Оки, где простирались степи Дикого поля, незаселенные или малозаселенные тогда места. Именно здесь проходили татарские «шляхи» - дороги, по которым шли на север крымцы. В городах «от казанской украины» стояли гарнизоны, охранявшие восточные границы. Сооружались засеки, сводившиеся в засечные линии, или засечные черты. Тянулись они на сотни верст, защищая Россию с юга и юго-востока. К югу от них была организована разведка из сторож и станиц (сторожевая и станичная служба).

Эта продуманная и сложная система мероприятий включала оборонительные и наступательные действия. Опираясь на нее, русское правительство организовало не только защиту от вражеских нападений, но и наступательные действия.

Русскому государству пришлось вести долгую и изнурительную борьбу с преемниками Золотой Орды. Случались здесь и поражения, но в целом перевес России определился давно. Фундамент, заложенный русскими людьми сражением на Куликовом поле, позволил их потомкам завершить здание победы. С полным правом такие события, как взятие Казани в 1552 г., разгром крымских татар в 1572 г. в Молодинской битве (в 45 верстах от Москвы, недалеко от реки Пахры), можно назвать правнуками Куликовской победы, ее далекими последствиями Кирпичников А.Н. Куликовская битва. - Л.: Наука, 1980. - С. 93..

Успехи в борьбе с иноземным игом были результатом роста и усиления Русского государства. В течение XVI-XVIII вв. ханства Казанское, Астраханское, Сибирское, Крымское и другие склонились перед мощью России или перешли в подданство к ее правителям.

Обстановка в эту эпоху изменилась кардинально в пользу России. Ее войска проводят операции, которые заканчиваются, как правило, полным успехом, хотя случались и отдельные неудачи. В результате серии походов второй половины 40-х - середины 50-х гг. XVI в. в состав России включаются земли по Волге. Заволжские государства (Башкирия, Ногайская Орда) сами заявляют о своем желании войти в состав России. Поход Ермака в Западную Сибирь в начале 80-х гг. XVI в. кладет начало вхождению и освоению необъятных пространств Сибири - от Урала до Тихого океана. Наконец, победоносные войны России с Турцией и ее союзником и вассалом - Крымским ханством заканчиваются присоединением Крыма Буганов В.И. Куликовская битва. 2-е издание. - М.: Педагогика, 1985. - С. 134..

Куликовская битва стала одним из самых значительных событий в истории Русского государства, великим символом мужества и бесстрашия русских воинов, всего народа, воинского искусства его полководцев Карамзин Н.М. "Предания веков". М.: "Правда", 1988 г. - С. 178..

О поединке Пересвета и Челубея знают все, кто не пропустил школьные уроки о Куликовской битве. Найдутся и такие, кто вспомнит картинку, на которой в лихой схватке сошлись русский богатырь в шлеме и кольчуге и татарский воин в богатом шелковом одеянии.

Однако далеко не все знают, что на самом деле воина Пересвета звали Александром и у него был брат Андрей Ослябя, а легендарный поединок с Челубеем выглядел сильно иначе. Что нам известно о Пересвете и Ослябе?

Источники

Александр Пересвет и Андрей Ослябя были монахами Троице-Сергиевского монастыря. Именно этим и объясняются, по всей видимости, их двойные имена. Пересветом и Ослябей их звали до монашества, а при постриге им дали христианские имена. Поскольку оба они были прославлены в лике святых, одним из важнейших источников для нас являются церковные жития. Кроме того, о Пересвете и Ослябе упоминают «Краткая летописная повесть» и «Пространная летописная повесть» - главные источники о Куликовской битве - а так же такие произведения древнерусской литературы, как «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина».

В монастыре

Пересвет и Ослябя были братьями, происходили из старинного боярского рода на Брянщине и славились своим воинским мастерством. Впрочем, возможно, родными братьями они и не были, а зафиксированное в тексте «Сказания о Мамаевом побоище» обращение их друг к другу «брате!» объясняется тем, что они оба были монахами.

Все источники повествуют о том, что, незадолго до того как выступить в сторону Дона на битву с Мамаем, князь Дмитрий Иванович посетил известно подвижника преподобного Сергия Радонежского в Троицком монастыре. Игумен Сергий благословил князя на сражение и предрек ему победу. Прощаясь, Дмитрий Иванович попросил, чтобы преподобный Сергий отпустил с ним двух монахов – Пересвета и Ослябю. Тот немедленно позвал обоих и велел им ехать с князем Дмитрием. Далее в «Сказании о Мамаевом побоище» говорится, что «И дал он им вместо оружия тленного нетленное - крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов золоченых возлагать его на себя». Одни истолковывают это место так, что преподобный Сергий тут же и совершил над Переветом и Ослябей постриг в великую схиму, а другие говорят о том, что оба они уже были к тому моменту схимниками, а игумен лишь указал им на необходимость полагаться более на крест, чем на доспехи.

На поле Куликовом

Зачастую перед сражением по старинному обычаю из рядов противников выходили воины, которые должны были скрестить оружие первыми. Это был ритуальный поединок, победа в котором одного и поражение другого истолковывалась обеими сторонами как знамение.

Перед началом битвы на поле Куликовом из рядов татарского войска выехал богатырь Челубей, печенег по происхождению, как пишет «Сказание…» «перед всеми доблестью похваляясь, видом подобен древнему Голиафу: пяти сажен высота его и трех сажен ширина его». Вызов Челубея принял Пересвет, выступив из рядов, он сказал: «Этот человек ищет подобного себе, я хочу с ним переведаться!» И был на голове его шлем, как у архангела, вооружен же он схимою по велению игумена Сергия. И сказал: «Отцы и братья, простите меня, грешного! Брат мой, Андрей Ослябя, моли Бога за меня!». «Сказание…» повествует о том, что поединщики съехались посреди поля, вышибли друг друга копьями из седел и тут же на месте оба и скончались.

Однако церковное предание повествует об этом поединке совсем иначе. Пересвет увидел, что у Челубея копье очень тяжелое и длинное, длиннее обычного. Сходясь с ним, воины вылетали из седла, даже не сумев нанести Челубею ни одного удара. И тогда Пересвет отказался от воинского доспеха в расчете на то, что копье печенега пробьет его и тогда он окажется от Челубея на таком расстоянии, что сумеет нанести удар.

Так и случилось. Налетев на острие копья Челубея, Пересвет сумел ударить так, что его противник замертво рухнул на землю. А сам Пересвет, хоть и смертельно раненый, сумел вернуться к своему войску и там испустить дух на руках у товарищей. Погибли оба, но со стороны выглядело так, что Челубей был выбит из седла, а Пересвет победителем вернулся к своим.

Ослябя по одному из преданий тоже погиб в сражении. Однако есть и другая версия. Инок Андрей Ослябя первым ринулся в бой, увидев, что погиб брат его Пересвет. Это именно он отнес раненого в сражении Дмитрия Донского в сторону под березу, где и нашли князя после сражения. Наконец, ряд источников сообщает, что после сражения на Куликовом поле Андрей Ослябя какое-то время служил при митрополите Киприане и даже был в составе посольства в Константинополь в 1398 году.

После битвы

Александр Пересвет был погребен в Москве, рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове (Симонова слобода). Там же был погребен и Андрей Ослябя. Оба воина-монаха были причислены Русской Православной Церковью к лику святых. День их памяти отмечается 7 (20) сентября.

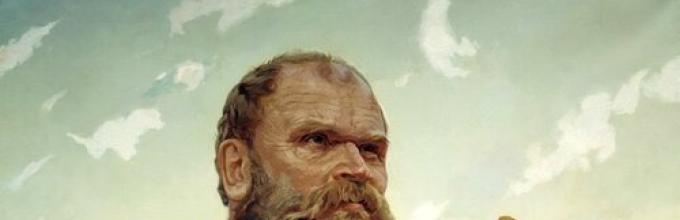

Художник Виктор Маторин. Герой Куликовской битвы Боброк - Волынский.

Дмитрий Михайлович Боброк - Волынский, один из самых знаменитых героев Куликовской битвы, (Автор "Сказания о Мамаевом побоище" назвал его "нарочитым воеводой и полководцем и изрядным во всем") был сыном литовского князя Кориата (в крещении Михаила) Гедиминовича, княжившего на Волыни (отсюда его прозвище «Волынский»), и внуком великого князя литовского Гедимина.

Дата рождения Дмитрия Боброка точно не установлена. Не получив в наследство удела он между 1366 и 1368 годами выехал с Волыни и поступил на службу к нижегородскому князю Дмитрию Константиновичу Старшему, где получил звание тысяцкого. Сохранилась жалованная грамота нижегородского князя своим вассальным князьям и боярам«кому с кем сидеть и кому под кем сидеть». Ближайшее к князю место за столом на пирах было назначено Боброку - Волынскому, который в грамоте назван «тысяцким Дмитрием Алибуртовичем». Так как «Алибуртович» очень похоже на «Любартович», то некоторые исследователи высказывают предположение, что Дмитрий мог быть сыном другого князя литовского происхождения - Любарта Гедиминовича, с 1340 по 1352 год княжившего в Галиции.

В 70-е годы XIV века Дмитрий Боброк перешёл на службу к московскому князю Дмитрию Ивановичу, будущему «Донскому», на сестре которого, Анне Ивановне, был женат. Как ближайший родственник Боброк - Волынский занял одно из первых мест в окружении московского государя, стал его ближним боярином.

Боброк-Волынский участвовал во многих походах и сражениях московского войска, предводительствовал и всем войском, и отдельными его полками. В 1371 году Дмитрий Михайлович воевал с Рязанским княжеством: в декабре 1371 года разбил у села Скорнищева под Рязанью князя рязанского Олега Ивановича и посадил на рязанский стол пронского князя Владимира Ярославича. В 1376 году Дмитрий Михайлович вместе с нижегородским князем Дмитрием Старшим ходил в поход против Волжской Булгарии, при осаде города Булгара захватил появившиеся у татар первые пушки и доставил их в Москву. Зимой 1379 -80 года московское войско под стягом Дмитрия Боброка совершило поход на Великое княжество Литовское. Вместе с ним в этом походе участвовали Владимир Андреевич Серпуховской и Андрей Ольгердович Полоцкий, также будущие герои Куликовской битвы. У литовцев были отняты города Трубчевск (княживший в городе брат Андрея, Дмитрий Ольгердович, пращур русских князей Трубецких перешёл на сторону московского князя) и Стародуб.

Наиболее значительным эпизодом в жизни этого "нарочитого" полководца стало участие в битве на Куликовом поле. Накануне сражения он, вместе с великим князем Дмитрием Ивановичем ездил "слушать землю".

Миниатюра из летописи «Сказания о Мамаевом побоище» Дмитрий Боброк - Волынский слушает землю.

Эпизод этот был многократно описан в нашей исторической литературе, но наиболее полно изобразил его Юрий Лощиц:

"…к шатру великого князя тихо подъехал верхом Дмитрий Михайлович Боброк. Накануне они уговорились, что с наступлением ночи отправятся вдвоем, никого не предупреждая, на поле и Волынец ему "некие приметы". Зная, что о Боброке поговаривают как о ведуне, который-де не только разбирает голос птиц и зверей, но и саму землю умеет слушать и понимать, он поневоле дивился этому таинственному языческому дарованию волынского князя и без особых колебаний согласился с ним ехать. Душа его жаждала сейчас всякого добра, пусть косвенного, пусть языческого, но хоть чуть-чуть приоткрывающего завесу над тем, что теперь уже не могло не произойти

Они ехали медленно, почти на ощупь, и, как казалось, довольно долго. Земля под копытами звучала глухо и выдыхала остатки накопленного за день тепла. Потом заметно посвежело. По этому, а также по наклону лошадиных спин седоки догадывались, что спускаются в низину. Они пересекли неглубокий ручей и стали взбираться наверх, и опять лица их обвеяло едва уловимым дуновением теплоты.

Тут они придержали коней и прислушались. Дмитрий Иванович знал уже, что пока его полки переправлялись через Дон, ордынцы тоже не стояли на месте. До их ночного становища было сейчас, судя по всему, не более восьми десяти верст. Он затаил дыхание и напряг слух до предела

Да, то, что он услышал, не вызывало никакого сомнения: перед ними посреди ночи безмерно простиралось скопище живых существ, невнятный гул которых прорезывался скрипом, вскриками, стуком, повизгиванием зурны. Но еще иные звуки добавлялись к этому беспрерывному гомону: слышалось, как волки подвывают в дубравах; справа же, где должна была протекать Непрядва, из сырых оврагов и низин вырывались грай, верещание, клекот и треск птичьих крыл, будто полчища пернатых бились между собой, не поделив кровавой пищи

Княже, обратись на русскую сторону.

То ли они слишком далеко отъехали, то ли угомонились уже на ночь в русском стане, но тихо было на той стороне, лишь в небе вздрагивали раз от разу слабые отблески, словно занималась новая заря, хотя и слишком рано было бы ей заниматься.

Доброе знамение эти огни, уверенно произнес Волынец.

Но есть еще у меня и другая примета

Он спешился и припал всем телом к земле, приложив к ней правое ухо. Долго пролежал так князь, но Дмитрий Иванович не окликал его и не спрашивал.

Наконец Боброк зашевелился

- Ну что, брате, скажешь? не утерпел великий князь.

Тот молча сел на коня и тронул повод. Так они проехали несколько шагов, держа путь к своему стану, и Дмитрий Иванович, обеспокоенный упорным молчанием воеводы, спросил опять:

Что же ты ничего не скажешь мне?

- Скажу, придержал коня Боброк.

- Только прошу тебя, княже, сам ты никому этого не передавай. Я перед множеством битв испытывал приметы и не обманывался ни разу. И теперь, когда приложился ухом к земле, слышал два плача, от нее исходящих: с одной стороны будто бы плачет в великой скорби некая жена, но причитает по-басурмански; и бьется об землю, и стонет, и вопит жалостливо о чадах своих; с другой стороны словно дева некая рыдает свирельным плачевым гласом, в скорби и печали великой; и сам я от того гласа поневоле заплакал было… Так знай же, господине, одолеем ныне ворога, но и воинства твоего христианского великое падет множество".

Перед битвой именно Дмитрию Михайловичу Боброку было доверено расставлять русские полки на Куликовом поле. В этой связи вполне допустимо предположение, что именно этот воевода был инициатором формирования Засадного полка, который он и возглавил вместе с князем Владимиром Андреевичем Серпуховским.

Художник Михаил Шаньков. Куликовская битва. Засадный полк

Полк был спрятан в Зеленой дубраве на левом краю Куликова поля и в сражении поначалу участия не принимал. Однако впоследствии, в критическую минуту столкновения двух армий, князь Боброк повел своих воинов в битву. Чутко внимающий малейшим изменениям в сопутствующих схватке обстоятельствах, воевода уловил нужный ему момент изменение направления ветра на поле боя. Всю первую половину битвы он дул со стороны татар, но внезапно ударил им в лицо, в тоже мгновение витязи Боброка с громким кликом пошли вперед. И ветер многократно усилили этот победный клик, разнеся его по всему полю брани. Ошеломленные враги были опрокинуты и бежали, все попытки Мамая остановить бегство оказались безуспешными. Уходить от русской погони пришлось и ему. Именно удар Засадного полка во фланг атакующей русские войска татарской коннице и решил исход великой битвы за Доном на реке Непрядве.

Заслуги Дмитрия Волынца признал и великий князь, после сечи сказавший, что ему "подобает всегда воеводствовати".

Последний раз в русских летописях Дмитрий Боброк - Волынский упоминается под 1389 годом. Под второй духовной Димитрия Иоанновича первой стоит подпись Боброка.

По некоторым сведениям Дмитрий Боброк - Волынский погиб в несчастливой для литовских и русских князей битве с татарами на берегах реки Ворсклы 12 августа старого стиля 1399 года. В столкновении Великого князя литовского Витовта и его союзника татарского хана Тохтамыша с ханом Золотой Орды Темир - Кутлуком великий князь московский Василий, сын Дмитрия Донского и зять Витовта, благоразумно сохранил нейтралитет, но, видимо, разрешил своим воеводам и вассальным князьям оказать вооружённую поддержку Витовту в частном порядке, ибо воевода Дмитрий Боброк - Волынский мог принять участие в битве на Ворскле в составе литовско - русского войска лишь с разрешения своего московского государя.

Традиционно считается, что от брака с великой княжной Анной Ивановной Дмитрий Михайлович Боброк - Волынский оставил двоих сыновей Бориса и Давыда, ставших впоследствии московскими боярами и родоначальниками русских дворянских родов Волынских и Вороных - Волынских соответственно. Но уже в наши дни историк Янин В. Л. высказал предположение, что у Дмитрия и Анны был и третий сын- этознаменитый новгородский святой и чудотворец Михаил Клопский (ум. между 1453 и 1456 годами) (В. Л. Янин «К вопросу о происхождении Михаила Клопского // Археографический ежегодник за 1978 год. 1979» ).

Потомки Боброка - Волынского занимали высокие посты в Московской Руси, а затем в Российской Империи. Из дворян Волынских и Вороных - Волынских наиболее известны:

- Акинфий Борисович—воевода в войсках, охранявших южные рубежи Московского государства. Вместе с братом Семеном участвовал в Белевской битве 1437 года с ханом Улу- Мухаммедом и был убит.

- Михаил Григорьевич «Вороной»— родоначальник Вороных - Волынских, дворецкий у Ивана III с 1501 года.

- Дмитрий Иванович—воевода в княжение Василия III (упоминается с 1522 года). С 1533 года служил в Москве городовым приказчиком. При возвращении тяжело больного великого князя Василия III с богомолья в Москву наводил временный мост через Москву-реку. Когда лошади вступили на этот мост, он провалился и животные свалились в воду. Сопровождавшие великого князя успели обрезать гужи и удержать сани с больным. Несмотря на такую оплошность, Василий III простил Дмитрия Волынского и не подверг его наказанию.

- Яков Федорович «Крюк» — окольничий и постельничий Ивана IV Грозного и Федора Ивановича. В 1563 году участвовал в царском походе на Польшу и Литву, в 1568 году участвовал в походе к Новгороду против литовцев и поляков.

Но самый знаменитый из потомков Дмитрия Михайловича Боброк - Волынского - это Артемий Петрович Волынский.

Артемий Петрович Волынский - русский государственный деятель, дипломат, сподвижник императора Петра I . В 1719—1730 гг. астраханский и казанский губернатор, с 1738 года—Кабинет-Министр императрицы Анны Иоанновны. В годы, когда Россией правила иноземная клика остзейских немцев - Бирон, Левенвольд, Миних и Остерман (бироновщина), Артемий Петрович во главе кружка прогрессивно настроенных русских дворян («конфидентов») составлял проекты государствен-ного переустройства (предусматривавшие широкие демократические реформы в стране, ограничение абсолютизма, расширение прав крестьян и горожан) и намеревался совершить государственный переворот, отстранив от власти Анну Иоанновну и её фаворитов - иноземцев. По некоторым сведениям, даже сам планировал взойти на российский престол (подобно другому знаменитому потомку Гедимина, жившему в XVII - князю Ивану Андреевичу Хованскому, предводителю стрелецкого восстания - «Хованщины»). Казнён (обезглавлен) 27 июня 1740 года по обвинению в заговоре против императрицы, а его дети отправлены в ссылку. По возвращении из ссылки дети Артемия Петровича поставили на могиле отца, похороненного вместе с двумя своими сподвижниками, капитаном Хрущёвым и архитектором Еропкиным, казнёнными вместе с ним, близ ворот церковной ограды Сампсониевского собора в Санкт - Петербурге.

Памятник «Гений истории» на братской могиле Волынского, Хрущёва и Еропкина. Нынешний памятник - работы скульптора А. М. Опекушина, 1885 год. Адрес: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 41. Ст. метро «Выборгская».

Последний дворянин Волынский в мужском поколении— сын Артемия Петровича Пётр умер бездетным в 1743 году. По высочайшему повелению государыни - императрицы Екатерины II потомки одной из дочерей Артемия Петровича Анны, в замужестве Жуковской, стали именоваться дворянами Волынскими-Жуковскими. Эта ветвь рода Дмитрия Боброка - Волынского пресеклась в XIX столетии.

Дмитрий Боброк - Волынский предположительно является родоначальником польско - литовского рода князей Пронских (род пресёкся в 1630 - годах).

Куликовская битва – это сражение известно, без преувеличения, каждому россиянину, даже если он очень слабо разбирается в истории. Невиданное прежде по числу участников, ожесточению, упорству и потерям сторон (это лучше всего отражает неофициальное название Мамаево побоище), оно стало первым опытом объединения сил большей части русских княжеств против вековой угрозы со стороны Золотой Орды, первым шагом к освобождению русских земель от ненавистного монголо-татарского ига. Для нас, жителей Владимирского края, особенно интересно проследить участие земляков в одном из величайших сражений всех времен. И сразу же можно сказать: владимирцам есть чем гордиться!

Арифметический курьез

Сегодня в нашей стране годовщину Куликовской битвы отмечают 21 сентября, которое считается одним из дней воинской славы России. Однако на самом деле дата знаменитой битвы, которая произошла 8 сентября 1380 года, в пересчете с юлианского на григорианский календарь выпадает на 16 сентября. Для событий XIV века "поправка" на новый стиль составляет всего лишь 8 дней, а не 13, как это было в канун революционных потрясений в начале XX века. Однако при Б.Ельцине ко всем датам воинской славы, невзирая на века, механически прибавили по 13 суток, создав, таким образом, историко-арифметический курьез, который до сих пор почему-то не исправлен. Так или иначе, но действительная годовщина Куликовской битвы именно 16 сентября, а не 21-го.

Дмитрий Донской – великий князь Владимирский

Общеизвестно, что русским войском на Куликовом поле командовал московский князь Дмитрий Иванович, получивший за проявленную личную доблесть на Куликовом поле и победу прозвание Донского. Однако не стоит забывать, что Дмитрий Донской в 1380 году руководил общероссийским войском в качестве великого князя Владимирского – этот титул он носил к тому времени уже 17 лет, получив его еще в 1363-м после борьбы со своим тестем и тезкой князем Дмитрием Константиновичем Суздальско-Нижегородским. Именно город Владимир на Клязьме в пору Куликовской битвы являлся столицей Северо-Восточной Руси. Поэтому с официальной точки зрения на Куликовом поле победила Владимирская Русь, быстро растущим, но пока еще неформальным центром которой становилась Москва.

Численность русского войска, которое вышло против Мамая, исследователи оценивают по-разному. Наиболее реалистическая цифра – около 60 тысяч человек, что по меркам средневековья составляло более чем внушительную армию. У хана Мамая (не являясь потомком Чингисхана, формально он был лишь темником – полководцем хана-марионетки, но фактически являлся самовластным правителем) на Куликово поле, скорее всего, вышло порядка 80 тысяч человек, включая наемников, самый крупный отряд которых составляли генуэзские латники-копьеносцы. Летописи и ряд иных письменных источников сохранили достаточно подробные сведения о составе войска князя Дмитрия Ивановича, в том числе информацию о том, где, как и под чьим непосредственным командованием сражались дружины из княжеств, территория которых находилась в пределах нынешней Владимирской области.

Полки выходят в поход

Известно, что в поход на Дон выступил отдельный владимирский полк, который состоял из дружины из Владимира и отрядов бояр-землевладельцев со всей владимирской округи – очевидно, в пределах позднейшего Владимирского уезда. Так как самостоятельных князей во Владимире к тому времени не было, то первоначально командовал этим воинским контингентом служивший Дмитрию, будущему Донскому, князь Роман Прозоровский – потомок великих князей Ярославских. Вероятно, вместе с владимирцами шли и суздальские дружины. Суздальские князья, враждовавшие с Москвой, сами в поход не пошли (через 2 года после победы на Куликовом поле они приведут на Русь орду хана Тохтамыша), но сами суздальцы, не колеблясь, отправились воевать с ненавистным врагом.

Еще один полк выставило Юрьев-Польское княжество, которое с 1340 года вошло в состав московских владений после смерти своего последнего князя Ивана Ярославича – правнука Всеволода Большое Гнездо. Однако и спустя 40 лет после кончины удельного правителя статус отдельной территории за Юрьевским княжеством еще сохранялся, поэтому на Куликово поле оттуда также направился отдельный полк, которым командовал молодой воевода Тимофей Васильевич, который в летописях обычно именуется как Тимофей Волуевич. Этот Тимофей был внуком выходца из Литвы Окатия Волуя, сын которого Василий Окатиевич занимал высокий пост окольничего при дворе великого князя Московского и Владимирского Симеона Гордого – дяди Дмитрия Донского, скончавшегося от чумы в 1353 году. В 1380 году в поход отправились и отец Василий Окатиевич, и его сын Тимофей. Первый – в качестве добровольца (бывший окольничий Симеона Гордого к тому времени был уже ветераном), а второй – воеводой великого князя.

Также отдельным полком в составе объединенного войска двинулись на Дон и военные силы Стародубского княжества. Его центром был город Стародуб на Клязьме – ныне это село Клязьминский Городок Ковровского района, где до сих пор сохранились валы средневекового городища. К 1380 году в Стародубе правил князь Андрей Федорович – прапраправнук того же Всеволода Большое Гнездо. Ровно за полвека до Куликовской битвы, будучи еще малолетним ребенком, стародубский правитель потерял своего отца князя Федора Ивановича, который был убит в Орде татарами по приказу тогдашнего хана Узбека. Поэтому, несмотря на преклонный по меркам XIV столетия возраст (Андрею было уже под 60), стародубский князь не только вывел в поле значительные по местным меркам силы, но и лично возглавил свой отряд, стремясь поквитаться с ордынцами.

Наконец, отдельный воинский контингент выставил Муром, который прежде входил в состав обособленной Муромо-Рязанской земли, но к 1380 году уже находился в орбите московского влияния. Если великий князь Рязанский Олег Иванович в силу политических расчетов был союзником Мамая, то муромляне отправились воевать против Золотой Орды вместе с воинством соседних земель по Оке под командой князей Андрея Муромского и Юрия Мещерского.

Перед сражением

Непосредственно перед сражением владимирский и юрьевский отряды вошли в состав Большого полка – главного подразделения русского войска, занимавшего центральное место на поле боя. Именно в Большом полку находился великий князь Дмитрий Иванович, над ним развевался великокняжеский стяг – темно-красного или даже черного цвета с ликом Вседержителя Спаса. Командование перед сражением над владимирскими и юрьевскими дружинами было возложено на более опытного воеводу князя Романа Михайловича Брянского и на приведшего юрьевцев Тимофея Волуевича. Там же находились и муромо-мещерские полки вместе со своими князьями.

Князь Андрей Федорович Стародубский со своей дружиной вошел в состав полка правой руки, который соответственно названию находился на правом фланге русского войска. Вместе со своим полным тезкой князем Андреем Федоровичем Ростовским, стародубский князь в качестве воеводы получил командование над полком правой руки, получив под команду еще и отряды из Ярославля. Очевидно, при подобном назначении был учтен богатый боевой опыт князя-ветерана из Стародуба, которому доверили один из самых ответственных постов. И как оказалось позже – не зря!

Куликовская битва

Ход сражения большинству, наверное, известен еще из школьных учебников. Сражению предшествовал поединок инока Троицкого монастыря Пересвета с татарским богатырем Темир-мурзой (Челубеем). После того, как оба соперника поразили друг друга копьями, начался бой по всему фронту. Войско Мамая истребило сторожевой полк русских, смяло передовой полк и начало теснить Большой полк, одновременно заставив отступать и полк левой руки. В этот самый опасный момент сражения особенно отличились наши земляки. Прежде всего, стойкость и мужество продемонстрировали отряды владимирцев и юрьевцев. Именно они подоспели на помощь, когда татарская конница врубилась в глубь московских и коломенских дружин и поразила боярина Михаила Бренка, с которым Дмитрий Донской поменялся доспехами. Со стороны многим показалось, что убит великий князь. Одновременно был подрублен и пал русский стяг. Лишь яростная контратака владимирских и юрьевских дружин, которую возглавил воевода Тимофей Волуевич, помогла выправить ситуацию.

Огромное значение имело и то, что полк правой руки под командой Андрея Стародубского и Андрея Ростовского, несмотря на бешеный натиск воинов Мамая, остался на том месте, где и находился к началу боя. Правый фланг русского войска не отступил ни на шаг, позволив сохранить позицию в целом. Линия боя уподобилась закрывающейся двери: левый фланг русских отступал, центр чуть подавался назад, но полк правой руки стоял неколебимо, не давая татарской коннице окружить Большой полк и заставляя врага отвлекать из центра немалые силы.

В конце концов, в тыл ордынцам, преследовавшим полк левой руки, ударил засадный полк под командой двоюродного брата Дмитрия Донского князя Владимира Храброго и воеводы Боброка-Волынца, скрывавшийся до этого в дубраве у реки Непрядвы. После того, как на левом фланге татары побежали, отряды Мамая стали отступать и в центре. Большой полк и полк правой руки вместе с конницей засадного полка тоже перешли в наступление. Враг был отброшен, началось всеобщее бегство мамаевой рати. Продолжавшееся несколько часов сражение окончилось полной победой воинства великого князя Владимирского. Если прежде удавалось одерживать верх лишь над отдельными отрядами ордынцев, то теперь впервые было разгромлено все главное войско Золотой Орды!

Цена победы

Однако успех дался очень дорогой ценой. Данные о потерях разнятся, но, по-видимому, русские потеряли убитыми более половины своего войска! И хотя ордынцев было убито еще больше, столь страшное опустошение в полках не позволило Дмитрию Донскому преследовать Мамая. Известно, что погибло 35 владимирских, 50 суздальских и 40 муромских бояр, которых по нынешней терминологии можно считать офицерами того времени. На Куликовом поле пал владимирский воевода Тимофей Васильевич-Волуевич, тело которого нашли рядом с убитым в самом начале боя иноком Пересветом. По свидетельствам очевидцев, воевода погиб в неравной схватке с татарами, когда прикрывал владимирских воинов, отбивавших у неприятеля главное знамя русского войска. У Тимофея Васильевича, который успел положить на месте нескольких врагов, была отрублена рука, а когда горстку воинов при нем изрубили, татары прикончили раненого. Но стяг к тому времени был унесен в глубь Большого полка и не достался врагу. Неподалеку от сына погиб и отец Тимофея ветеран Василий Окатиевич. В битве также были убиты князья Юрий Мещерский и Роман Прозоровский.

Князья Андрей Стародубский, Андрей Муромский и Роман Брянский уцелели, хотя только в одном полку правой руки пали 5 ярославских и углицких князей. Всего же число только погибших бояр исчислялось сотнями, а князей пало более 30.

Потомки героев Куликова поля

Любопытно, что известны потомки воевод, которые командовали нашими земляками на Куликовом поле. Герой-воевода Тимофей Волуевич стал родоначальником известного дворянского рода Валуевых. Его прямым потомком являлся граф Петр Александрович Валуев, занимавший в 1860-1870-е годы посты премьер-министра, министра внутренних дел и государственных имуществ.

Потомком воеводы Прозоровского был прославленный фельдмаршал князь Александр Александрович Прозоровский – герой войн с турками при Екатерине II, проживавший в своем имении селе Ивановское-Прозоровских в Покровском уезде Владимирской губернии.

До сих пор продолжается род князей Гагариных – прямых потомков воеводы Андрея Федоровича Стародубского. В их числе – вице-президент Академии художеств, генерал и известный художник князь Григорий Григорьевич Гагарин и ныне здравствующий профессор Петербургского университета, доктор физико-математических наук князь Андрей Петрович Гагарин. Кстати, в 2002 году А.П.Гагарин приезжал во Владимирскую область на празднование 850-летия основания Стародуба. Потомком Андрея Стародубского был и прославленный спаситель Отечества князь Дмитрий Михайлович Пожарский.

К сожалению, имена тысяч рядовых воинов, сражавшихся и погибших близ Дона и Непрядвы, остались безвестными. Но память о Куликовской битве, отправной точки в возрождении российской государственности после полуторавекового порабощения, останется в памяти навсегда. И мы можем и должны гордиться подвигом своих предков.

Куликовская битва (1380 г.), в которой русское воинство, под водительством Московского князя Дмитрия Ивановича, разбило орду Мамая, - по справедливости может считаться одним из славнейших событий нашего прошлого.

Имя каждого участника этой битвы, встречающееся в том или ином документе эпохи, кому бы оно ни принадлежало, - князю, воеводе или простому воину, - является достоянием истории и заслуживает того, чтобы его помнили потомки.

Много ли сохранилось таких имен? По-видимому, никто не пытался произвести полный подсчет, но в среде образованных людей, - не профессионалов истории, - принято думать, что не более сорока. Действительно, в популярных описаниях этой битвы и в общедоступных источниках упоминаются около двадцати князей, ее участников, из которых шестеро или семеро были убиты, - да примерно столько же московских бояр и воевод, занимавших главные командные должности и в своем большинстве сложивших головы в этом сражении.

Принимая во внимание шесть столетий, отделяющих нас от этого события, казалось бы и то не мало. Из участников Ледового побоища, не менее славного для русского оружия, до нас дошли, например, только два имени: самого князя Александра Невского и его брата Андрея. Но с той поры внутренняя обстановка существенно изменилась: блестящая победа Дмитрия Донского рассеяла мрак невежества, сгустившийся над Русью за полтора века татарского владычества, - на смену ему пришел бурный рост культуры и письменности. В ближайшие за Куликовской битвой десятилетия было написано несколько посвященных ей повестей и сказаний, благодаря которым мы знаем о ней гораздо больше, чем о других крупных сражениях нашей древности.

Некоторые из этих повестей (например, «Задонщина») написаны с подлинным художественным мастерством, близким к гениальности. Однако, патриотический пафос в них явно превалирует над исторической точностью, - авторы были неспособны учесть то исключительное значение, которое приобретет каждое написанное ими слово для будущего исследователя. Это были скорее поэты, чем хронисты, и остается только подосадовать, что среди них не оказалось ни одного историка «Божьей милостью», каковым был, например, их польский современник Ян Длугош, оставивший нам изумительное по широте охвата описание Грюнвальдского боя. У него не только подробнейшим образом и в строгой последовательности изложены события и перипетии сражения, но перечислены все до одного полки своего и неприятельского войска (а их участвовало в битве сто сорок два!), поименно названы их командиры и даже детально описаны все, без исключения, знамена этих полков.

В сохранившихся описаниях Куликовской битвы таких подробностей нет. Но это отчасти восполняется тем, что этих описаний имеется несколько, причем каждое из них дошло до нас во многих списках, по-своему переработанных и дополненных различными летописцами и переписчиками, которые тоже что-то знали об этом событии. Внимательное исследование и сопоставление всех этих источников значительно проясняет общую картину сражения и дает возможность открыть многие интересные детали.

В частности, занявшись этим, я обнаружил имена многих второстепенных участников Куликовской битвы, доселе остававшихся в тени забвения, и в том числе не только сравнительно мелких военачальников и дворян, но и простых воинов, что особенно ценно, ибо летописцы и хронисты подобными именами обычно пренебрегали.

Для историка, работающего вдали от государственных архивов и первоисточников, довести до конца такое исследованье, - задача трудная и кропотливая, она затянулась на много лет. Но думаю, что составленный мною список является почти исчерпывающим по своей полноте, - прибавить к нему новые имена могут, пожалуй, только документы, доселе никому не известные, если таковые обнаружатся в будущем.

В списке двумя крестиками отмечены имена лиц, несомненно павших в бою, и одним крестиком имена тех, о смерти которых сведения не могут считаться вполне достоверными. В нужных случаях под именами даны необходимые пояснения.

А. КНЯЗЬЯ - УЧАСТНИКИ СРАЖЕНИЯ

1. МОСКОВСКИЙ, в. кн. Дмитрий Иванович Донской.

2. СЕРПУХОВСКИЙ, Владимир Андреевич Храбрый.

3. ВОЛЫНСКИЙ, Дмитрий Михайлович Боброк, из князей Гедиминовичей.

4. ПОЛОЦКИЙ, Андрей Ольгердович, из Гедиминовичей.

5. БРЯНСКИЙ, Дмитрий Ольгердович, из Гедиминовичей.

6. ++ БРЯНСКИЙ, Роман.

7. ++ БРЯНСКИЙ, Глеб.

8. ++ ТАРУССКИЙ, Федор Иванович.

9. ++ ТАРУССКИЙ, Мстислав Иванович.

10. ОБОЛЕНСКИЙ, Иван Константинович.

11. ++ ОБОЛЕНСКИЙ, Андрей Константинович,

12. ОБОЛЕНСКИЙ, Михаил Андреевич.

13. + ОБОЛЕНСКИЙ, Семен Андреевич. По ошибке в некоторых источниках назван Семеном Константиновичем.

14. МУРОМСКИЙ, Владимир Дмитриевич Красный («Снабдя»).

15. МУРОМСКИЙ, Андрей.

16. ++ БЕЛОЗЕРСКИЙ, Феодор Романович.

17. ++ БЕЛОЗЕРСКИЙ, Иван Феодорович.

18. ++ БЕЛОЗЕРСКИЙ, Семен Михайлович.

19. ++ БЕЛОЗЕРСКИЙ, Феодор Семенович.

Почти во всех летописях и «сказаниях» названы только имена и отчества двух последних, но они всюду упоминаются в группе Белозерских князей, которая была очень многочисленна. Наряду с ними, те же источники отдельно упоминают князей Феодора Романовича и Ивана Феодоровича, - отсюда ясно, что ошибаются те историки, которые считают, что тут речь идет лишь о двух князьях, которым летописцы по незнанию приписывают различные имена и отчества, - тем более что эти имена совершенно не сходны между собою. Большинство первоисточников указывает, что в Куликовской битве пало двенадцать князей Белозерского дома, - очевидно Семен Михайлович и Федор Семенович входят в это число независимо от двух предыдущих.

20. ++ АНДОМСКИЙ, Андрей, из группы князей Белозерских.

21. + КЕМСКИЙ, Семен Васильевич, из князей Белозерских (по некоторым летописям Андрей).

22. + КАРГОЛОМСКИЙ, Глеб, из князей Белозерских.

23. + КАРГОПОЛЬСКИЙ?

Возможно, что тут описка летописца и что это тот же князь Глеб Карголомский. Но стоит вспомнить следующее: княжество Карголомское (по имени села Карголома) было одним из уделов князей Белозерских; княжество Каргопольское (по городу Каргополю) одно время существовало тоже и, по всей вероятности, было уделом тех же князей, ибо Каргополь находился всего в сорока верстах от реки Ухты, то есть от княжества Ухтомского, которым тоже владели Белозерские князья.

24. ЯРОСЛАВСКИЙ, Андрей Васильевич.

25. ЯРОСЛАВСКИЙ, Василий Феодорович (вероятно Васильевич).

26. ПРОЗОРОВСКИЙ, Роман, из группы Ярославских князей.

27. КУРБСКИЙ, Лев, из Ярославских.

28. ШЕХОНСКИЙ, Афанасий, из Ярославских.

В некоторых источниках по ошибке назван Глебом. Никоновская летопись исказила его в «Цыдонский».

29. КУБЕНСКИЙ, Глеб, из Ярославских.

30. МОЛОЖСКИЙ, Федор Михайлович, из Ярославских.

31. ++ МОЛОЖСКИЙ, Иван Михайлович.

Летописи приводят только его имя и отчество, но называют князем. Из всех князей современников Куликовской битвы такое имя и отчество имел только Моложский князь, брат предыдущего.

32. РОСТОВСКИЙ, Андрей Феодорович.

33. РОСТОВСКИЙ, Дмитрий Феодорович.

34. УСТЮЖСКИЙ? - из Ростовских князей.

Упоминается в Никоновской летописи и у историка Татищева.

35. ++ УГЛИЦКИЙ, Роман Давыдович, из Ростовских.

36. УГЛИЦКИЙ, Борис Давыдович.

37. ++ УГЛИЦКИЙ, Иван Романович.

38. ++ УГЛИЦКИЙ, Владимир Романович.

39. ++ УГЛИЦКИЙ, Святослав Романович.

40. ++ УГЛИЦКИЙ, Яков Романович.

41. СТАРОДУБСКИЙ, Андрей Феодорович.

42. + СТАРОДУБСКИЙ, Семен.

43. СМОЛЕНСКИЙ, Иван Васильевич.

44. ++ ДОРОГОБУЖСКИЙ, Владимир, из Смоленских князей.

45. + ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Иван Александрович, из Смоленских князей.

46. ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Владимир Александрович.

47. ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Дмитрий Александрович.

Это сыновья Смоленского князя Всеволода Александра Глебовича, перешедшие в Москву и вскоре по неизвестной причине потерявшие титул. Но тогда их еще называли князьями.

48. ++ ДРУЦКОЙ Глеб Иванович.

49. ДРУЦКОЙ, Лев (в летописях: Лев Дружеской.

50. НОВОСИЛЬСКИЙ, Степан (Романович или Юрьевич).

51. СЕРПЕЙСКИЙ, Лев, из Карачевских князей.

52. БЕЛЕВСКИЙ, Феодор, из Карачевских князей (в Никоновской летописи назван Белецким). Некоторые считают, что это князь Новосильской династии, но это неверно: к ней Белевское удельное княжество перешло много позже (в 1468 году), а до того Белевом владели потомки Карачевских князей).

53. ЕЛЕЦКИЙ, Феодор Иванович.

54. ХОЛМСКИЙ, Иван Всеволодович, из Тверских князей.

55. + ХОЛМСКИЙ, Дмитрий Владимирович.

Тут в отчестве явная ошибка летописцев, ибо был только Дмитрий Еремеевич, двоюродный брат предыдущего.

56. КАШИНСКИЙ, Михаил Васильевич, из Тверских.

Сын князя Василия Михайловича, в летописи он упомянут по имени и отчеству в числе убитых. Сомнения невозможны, ибо с другой стороны известно, что один из Кашинских князей участвовал в битве.

57. ++ ТУРОВСКИЙ, Феодор.

58. ++ ТУРОВСКИЙ, Мстислав.

Историки считают, что Устюжский и некоторые другие летописцы, упоминающие этих князей, спутали их с князьями Тарусскими, носившими те же имена. Может быт это и так, но имена Федор и Мстислав принадлежали к числу самых распространенных среди князей, к тому же в одном из списков князь Феодор Туровский и князь Феодор Тарусский упомянуты одновременно. В Турове, даже под властью Литвы, оставались прежние князья-Рюриковичи, - интересы Руси им были близки и они вполне могли участвовать в Куликовской битве, как князь Александр Туровский участвовал в битве с татарами на реке Калке.

59. ++ МЕЩЕРСКИЙ, Юрий Феодорович, из туземной династии.

60. ПЕРМСКИЙ, Аликей - туземный князь (по некоторым летописям Левкей Пермский).

61-64. ++ К этому списку следует добавить четырех БЕЛОЗЕРСКИХ КНЯЗЕЙ, имена которых не сохранились, - ибо в списке их только восемь, а летописи говорят, что было двенадцать лишь павших.

Таким образом, в Куликовской битве по полному списку участвовало шестьдесят четыре князя, из них пятьдесят семь Рюриковичей, пять Гедиминовичей и два туземных. Из этого числа тридцать три были, по видимому, убиты в сражении.

Б. ВОЕВОДЫ И НАЧАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

1. ++БРЕНКО, Михаил Андреевич.

4. ++ ВАЛУЙ, Иван Окатьевич.

2. + ВЕЛЬЯМИНОВ, Тимофей Васильевич.

5. ++ ВАЛУЕВ, Тимофей Васильевич (по некоторым спискам Тимофей Валуевич Окатьев, племянник предыдущего.

3. ++ ВЕЛЬЯМИНОВ, Микула Васильевич.

6. ++ МЕЛИК, Семен.

7. ++ ДРАНИЦА, Иван Григорьевич (его потомки Чуриловы).

8. ++ ШУБА, Андрей Феодорович.

9. ++ ШУБИН, Михаил Акинфиевич, племянник предыдущего. В списках убитых он назван без фамилии, только по имени и отчеству.

10. + КВАШНЯ, Иван Родионович.

11. ++ СЕРКИЗ, Иван, московский боярин из ордынских царевичей.

12. ++ СЕРКИЗОВ, Андрей Иванович, сын предыдущего (его потомки Старковы).

13. ++ КУТУЗОВ, Иван Гаврилович.

14. ++ ОКИНФИЕВ, Михаил Иванович.

15. ++ ОКИНФИЕВ, Иван Иванович.

16. ++ МОРОЗ, Иван Семенович.

17. ++ МОРОЗОВ, Лев Иванович, сын предыдущего.

18. ++ МОРОЗОВ, Фирс Иванович, брат предыдущего.

19. ++ ТОЛБУГА, Иван Иванович (упомянут в Никаноровской летописи).

20. ++ ШЕТНЕВ, Тарас, тверский боярин.

21. ЧЕЛЯДНИН, Михаил Андреевич.

Летописи отмечают, что после сражения московский боярин Михаил Андреевич вел подсчет павшим бойцам. Среди бояр Дмитрия Донского только Челяднин имел такое имя и отчество.

22. ТЮТЧЕВ, Захарий.

23. КОНОНОВ, Константин.

24. ГРУНКО, Феодор.

25. БЕЛОУСОВ, Даниил.

26. БЕЛЕУТ, Александр.

В некоторых летописях он назван Даниилом, так как его путают с предыдущим и историки считают, что это одно лицо… Однако это не так, ибо согласно родословным книгам в годы княжения Дмитрия Донского они существовали оба.

27. ++ КАПУСТИН, Григорий, богатырь.

28. ++ ПЕРЕСВЕТ, Александр, инок.

29. + ОСЛЯБЯ, Родион, инок.

30. ++ ОСЛЕБЯТЬЕВ (Ослебятов), Яков, сын, а по другим сведениям племянник инока Осляби.

31. ++ РЖЕВСКИЙ, Родион.

32. СУДАКОВ, Григорий.

33. СЕСЛАВИН, Иван.

34. СВЯТОСЛАВОВ, Иван. Может быть искаженная фамилия предыдущего. Историки считают их одним и тем же лицом.

35. ПОЛЕВ, Клементий (по некоторым спискам Поленин).

36. ГОРСКИЙ, Петр.

37. КРЕНЕВ, Игнатий.

38. ТЫНИН, Фома.

39. ОЛЕКСИН, Карп.

40. ЧИРИКОВ, Петр Игнатьевич.

41. ПОПОВ, Андрей Семенович.

42. МИЛЮК, Феодор, стремяной.

43. ЖИДОВИНОВ, Родион.

44. ТУПИК, Василий.

45. ВОЛОСАТОВ, Андрей.

46. АЛЕКСАНДРОВ, Карп.

47. ПОГОЖ, Мартос.

48. ++ КАРГОША, Василий Порфирьевич (Устюжская летопись).

49. САБУР, Феодор.

50. ХЛОПИЩЕВ, Григорий.

51. КОЖИН, воевода.

52. ГАЦАБЕСОВ, Фома.

53. МАНКО, Феодор.

54. САНОВ, Иван (или Сано).

55. БАЙКОВ, Михаил Иванович.

56. ЗЕНЗИН, Яков Иванович, новгородец.

57. МИКУЛИН, Тимофей Константинович, новгородец.

58. НЕЛИДОВ, Иван.

59. НЕЛИДОВ, Юрий.

Упомянуты «братья Нелидовы», без имен, но согласно родословным книгам они носили эти имена.

60. ++ СОБАКИН, Семен Иванович.

В летописях упомянут среди убитых только по имени и отчеству. Из близких к Дмитрию Донскому лиц это может быть только сын Ивана Феодоровича Собаки, одного из строителей каменного Кремля. Итак, из бояр и служилого сословия (дворян) до нас дошло шестьдесят имен участников Куликовской битвы, на которых около половины пали в сражении.

В. РЯДОВЫЕ ВОИНЫ ИЗ КУПЦОВ, КРЕСТЬЯН И РЕМЕСЛЕННИКОВ

1. КАПИЦА, Василий.

2. ХАВРИН, Кузьма.

3. ПЕТУНОВ, Константин.

4. ОЛФЕРЬЕВ, Сидор.

5. ВЕСЯКОВ, Тимофей.

6. ВЕРБЛЮЗИН, Антон.

7. ЧЕРНЫЙ, Дмитрий.

8. САЛАРЕВ, Михаил.

9. САЛАРЕВ, Дементий.

10. ШИХ (Шихов), Иван.

Это десять купцов - сурожан, пошедших добровольцами в войско князя Дмитрия Донского и участвовавших в сражении. К ним Никоновская летопись добавляет еще одно имя:

11. ОНТОНОВ, Семен.

12. ++ КОЖУХОВ, Иван, дворецкий воеводы Т. Валуева.

13. ХРУЛЕЦ, Гридя, воин.

14. СУХОБОРЕЦ, Васюк, воин.

15. САПОЖНИК, Юрий, воин.

16. БЫКОВ, Семен, воин.

17. ЗЕРНОВ, Федяй, воин.

18. ХОЛОП, Феодор, воин.

19. НОВОСЕЛ, Степан, воин.

20. ++ ЗОВ, Феодор, воин.

21. ПОРОЗОВИЧ, Феодор, воин.

22. КАБЫЧЕЙ, Фома, воин, бывший разбойник.

В различных летописях его пишут по-разному: Кабычей, Хабычеев, Хабычей, Хабесов, Кацыбай, Хацыбеев и т. п.

23. РЯЗАНЕЦ, Софроний, священник, автор «Задонщины». Есть основания думать, что он сопровождал Дмитрия Донского в этом походе. Во всяком случае, как современник, давший первое и наиболее яркое описание Куликовской битвы, он получил право на внесение в этот список.

24. БРАДИН, Василий, скотобой из белевского ополчения.

25. БРАДИН, Максим, сын предыдущего.

26. БРАДИН, Петр, внук Василия.

27. БРАДИН, Андрей, внук Василия.

28. БРАДИН, Михаил, внук Василия.

29. БРАДИН, Александр, внук Василия.

30. МИГУНОВ, Феодор, ремесленник, доброволец из Белева.

31. КОЖЕВНИК, Клим, доброволец из Рязани.

32. СОЛОВЕЙ, Пуня, ремесленник.

Последних девятерых упоминает в своем историческом романе «Дмитрий Донской» советский писатель С. Бородин. Мне эти имена не встречались. Но Бородин широко пользовался первоисточниками и государственными архивами, и, судя по тому, что все остальные приведенные им имена исторически верны, - можно доверять и этим. Кроме того, некоторые источники упоминают шесть воевод-новгородцев, будто бы приведших на помощь Дмитрию Донскому ополчение из Великого Новгорода. Как известно, новгородское ополчение в Куликовской битве не участвовало, но возможно, что эти лица (за исключением первого) принимали в ней участие в индивидуальном порядке или с небольшими группами своих людей, поэтому стоит привести их имена:

1. ПОСАДНИК, Иван Васильевич.

2. ВОЛОСАТЫЙ, Андрей Иванович, его сын.

3. КРАСНЫЙ, Фома Михайлович.

4. ЗАВЕРЕЖСКИЙ, Дмитрий Данилович.

5. ХРОМОЙ, Юрий Захарьевич.

6. ПАНОВ (Пановляев), Михаил Львович.

Следует также указать, что к списку убитых на Куликовом поле московских воевод многие летописи и «сказания» добавляют еще четыре имени:

1. МИНИН, Дмитрий Минаевич,

2. ШУБА, Акинф Феодорович,

3. МОНАСТЫРЕВ, Дмитрий Александрович и

4. КУСАКОВ, Назар Данилович.

Но это не верно: первые два были убиты во время войны Москвы с Тверью, в 1368-м году, а вторые два - в битве с татарами на реке Воже, в 1378-м году. Большинство наших летописей (в том числе даже столь солидные, как Никоновская) отмечают смерть этих воевод под тем годом, когда они в действительности были убиты, а потом, в Куликовском сражении «убивают» их вторично. На это стоит обратить внимание тех, кто непоколебимо верит в непогрешимость летописцев и всякую попытку историка их контролировать воспринимает как нечто граничащее со святотатством.

Всего, по летописным данным, на Куликовом поле полегло «бояр и воевод старших» - московских сорок, литовских (то есть пришедших с князем Дмитрием Ольгердовичем Брянским) - тридцать и из иных русских княжеств около шестисот. Имена их, за исключением небольшой части, приведенной выше, к сожалению, потеряны для нас навсегда, не говоря уж о десятках тысяч незнатных людей, своею кровью купивших эту историческую победу.

Итак сохранилось сто шестьдесят два имени. Это хотя и не много, но все же в четыре раза больше, чем принято думать. Мой список сократился бы на несколько единиц, если бы я вычеркнул из него те имена, которые не исключают возможность их повторения (князья Туровские и Тарусские, Карголомский и Каргопольский, воеводы Сеславин и Святославов, и еще два-три других). Так поступили бы, несомненно, те наши старые историки, которые в сомнительных случаях пуще всего боялись ошибиться в пользу родной страны и потому старательно обедняли ее историю (достаточно веский тому пример я приведу в конце настоящего очерка). Я не боюсь этого и, поелику этих спорных вопросов с абсолютной уверенностью разрешить нельзя, - привожу весь список полностью, ибо считаю, что лучше что-то добавить к славе Отечества, чем от нее украсть, хотя бы из самых добросовестных побуждений.

Несомненно есть тут неточности и в указании убитых. Часто летописцы называют только имя и отчество, и в таких случаях иногда трудно определить, о ком идет речь, - например, о Тимофее Васильевиче Вельяминове или о Тимофее Васильевиче Валуеве? - что второй был убит - это достоверно, но первый остается под сомнением. По-видимому ошибка допущена в отношении Ивана Квашни, - по всем данным он умер на десять лет позже. Под вопросом стоит и смерть инока Осляби, но этот случай следует рассмотреть особо, ибо по поводу него в печати не раз возникали споры.

И в этих спорах нет ничего удивительного, так как в данном случае любая из спорящих сторон в защиту своей позиции имеет возможность сослаться на исторические источники, казалось бы, заслуживающие полной веры. Однако, в отношении Осляби в этих источниках встречаются вопиющие противоречия, и это лишний раз доказывает, что к летописям нельзя относиться со слепым доверием, ибо их авторы вовсе не были застрахованы от ошибок. К истине можно приблизиться только при ознакомлении с целым рядом документов, касающихся спорного события, что иногда позволяет определить, - какой летописец ошибался и откуда проистекает его ошибка. Попытаемся сделать это относительно смерти Осляби.

Троицкая летопись и Московский летописный свод 15-го века под 1398 годом, то-есть через восемнадцать лет после Куликовской битвы, отмечают, что в «Цареград с Москвы поехал с милостыней Родион, чернец Ослябя, бывший прежде боярин Любутьский» (текст Троицкой летописи). Подобные упоминания имеются и в некоторых второстепенных летописях. Тексты общего характера многие летописцы, особенно провинциальные списывали с какого-нибудь основного источника, и ошибка этого последнего механически повторлась другими.

Но в Устюжском летописном своде, который, после Никоновской летописи, дает наиболее полный перечень убитых на Куликовом поле, мы находим в числе павших: «Александр Пересвет и брат его Ослябя». В Сокращенных летописных сводах 1493 и 1495 годов (27-й том полного собрания русских летописей) тоже значатся в числе убитых «Александр Пересвет и чернец Ослябя». Есть упоминания об одновременной смерти обоих иноков и в других летописях.

Такую же разноголосицу мы находим в различных списках «Сказания о Мамаевом побоище». Это сказание дошло до нас в ста двенадцати списках, иногда отличающихся друг от друга весьма существенно. В одних в числе убитых упомянуты оба инока, в других один Пересвет. Таким образом, на основании всего этого мы можем заключить только одно, что налицо несомненное противоречие и что какая-то группа рассмотренных нами источников допустила ошибку. Но какая же именно?

Об этом с достаточной приближенностью можно судить по некоторым другим историческим материалам, хотя бы по следующим:

1. Никоновская или Патриаршая летопись. Стоит обратить внимание на то, что эта летопись, - самая подробная из всех, - не упоминает Ослябю ни в числе убитых на Куликовом поле, ни под 1398-м годом. В ней обстоятельно, до мелочей, описано все связанное с посылкой этой милостыни (т. е. денежной помощи) в Царьград, - чем она была вызвана, где и как производились сборы, как благодарили и какими подарками ответили византийский император и вселенский патриарх, но о том, кто отвозил эту милостыню, не сказано ни слова. Трудно допустить, что если то был Ослябя, - летописец, уделивший всему этому событию такое исключительное внимание, мог бы его не знать или не отметить.

2. Официальный церковный синодик убиенных на Куликовом поле. В него внесены и Пересвет и Ослябя.

3. Хворостининский и Уваровский списки «Сказания». В них упоминается о том, что тела убитых иноков Пересвета и Осляби с поля битвы были отправлены в Троицкий монастырь.

4. Монастырская запись о том, что несколькими годами позже их останки были перевезены в Симоновский монастырь под Москвой, где после того и находились их гробницы.

5. Челобитная к царю Ивану Грозному Ивана Пересветова (одного из потомков Пересвета). В ней есть такая фраза: «Пересвет и Ослябя, в чернецах и в схиме, с благословением Сергия чюдотворца на Доньском побоище при великом князе Дмитрее Ивановиче, за веру хрестианскую, за святыя церкви и за честь государеву главы свои положили».

Так как нам сейчас недоступны многие первоисточники, стоит оглянуться на мнения тех специалистов, которые имели к ним доступ. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона профессор Н. И. Кареев по этому поводу пишет: «Ослябя, Роман, в монашестве Родион, - боярин, инок Троицко-Сергиевского монастыря… принимал участие в Куликовской битве, где и убит».

В своем «Курсе русской истории» академик Платонов, которого вряд ли можно упрекнуть в неосведомленности, говорит: «Игумен Сергий дал великому князю из братии своего монастыря двух богатырей, по имени Пересвет и Ослябя… оба погибли в бою с татарами и погребены в Симоновом монастыре.»

Отмечу, что историк С. М. Соловьев упоминает в числе павших только одного Пересвета. Но его описание Куликовской битвы поистине изумительно: посвятив русской истории тридцать объемистых томов и не жалея места для подробнейшего описания совершенно незначительных происшествий, - вроде какой-нибудь междоусобной распри двух ничем не замечательных удельных князей, - он славнейшему событию отечественной истории (которое без преувеличения можно назвать воскресением Руси), - точнее всей Куликовской эпопее, включая подготовку к битве, поход, самую битву и рассуждения об ее исторических последствиях, - уделил меньше четырех страниц, а собственно сражению - полстраницы! Касаясь русских потерь, он пишет дословно следующее: «четверо князей (двое белозерских и двое тарусских), тринадцать бояр и троицкий монах Пересвет были в числе убитых».

Тут остается только развести руками, ибо согласно летописям, с которыми Соловьев был знаком не хуже, чем автор настоящего очерка, - на Куликовом поле пало более тридцати князей, из коих по крайней мере две трети известны поименно, а бояр и воевод одних лишь московских убито сорок, - из них с достоверностью известны имена двадцати трех. Все это Соловьев почему-то игнорирует, соглашаясь признать убитыми лишь тринадцать бояр, но в своей сверхподробной «Истории» даже их не удостаивает назвать по именам.

Возвращаясь к вопросу о смерти инока Осляби, в свете всего рассмотренного выше, следует признать, что большинство исторических данных заставляет думать, что он был убит на Куликовом поле.