Победи Колчак, белые группировки не смогли бы создать сильной единой власти. За их политическую недееспособность Россия расплатилась бы с западными державами большими территориями

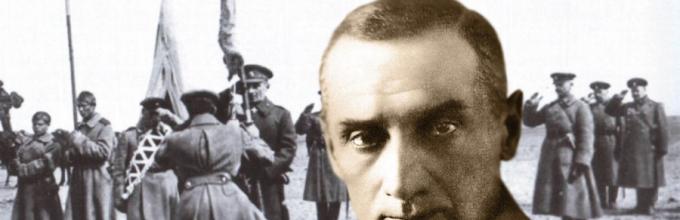

Адмирал Колчак до 1917 года был в России невероятно популярен благодаря своим полярным экспедициям и деятельности на флоте до и во время Первой мировой войны. Именно благодаря такой популярности (соответствовала ли она реальным заслугам или нет — отдельный вопрос) Колчаку и выпало сыграть значительную роль в Белом движении.

Февральскую революцию Колчак встретил вице-адмиралом на посту командующего Черноморским флотом. Одним из первых он присягнул Временному правительству. «Раз император отрекся, то этим самым он освобождает от всех обязательств, которые существовали по отношению к нему... я... служил не той или иной форме правительства, а служу родине» , — заявит он позже на допросе Чрезвычайной следственной комиссии в Иркутске.

В отличие от Балтийского флота, первые дни революции в Севастополе прошли без массовых расправ матросов над офицерами. Иногда это представляют как блестящую заслугу Колчака, сумевшего сохранить порядок. На деле, однако, даже он сам называл другие причины спокойствия. Зимой на Балтике льды, а Черноморский флот выходил на боевые задания круглогодично, месяцами в портах не стоял. И потому береговой агитации был подвергнут меньше.

Главком Колчак быстро начал приноравливаться к революционным новшествам — матросским комитетам. Утверждал, что комитеты «вносили известное спокойствие и порядок». Бывал на собраниях. Назначал время выборов. Согласовывал кандидатуры.

Режиссеры сладкого фильма «Адмиралъ» обделили вниманием страницы стенограммы допроса Колчака, описывавшие данный период, изобразив лишь бесконечное презрение командующего к взбунтовавшейся «матросской черни».

«Революция внесет энтузиазм... в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну...», «Монархия не в состоянии довести эту войну до конца...» — рассказывал Колчак позже иркутским следователям о своих тогдашних умонастроениях. Так же думали многие, например, Деникин. Генералы и адмиралы надеялись на революционную власть, но быстро разочаровались в проявившем полное бессилие Временном правительстве Керенского. Социалистическую же революцию, что понятно, они не приняли.

Однако в своем непринятии Октября и перемирия с немцами Колчак пошел дальше других — в посольство Великобритании. Он попросился на службу в английскую армию. Столь оригинальный для русского офицера поступок на допросе он объяснил опасениями, как бы над Антантой не одержал верх германский кайзер, который «затем продиктует нам свою волю»: «Единственное, чем я могу принести пользу, это драться с немцами и их союзниками, когда угодно и в качестве кого угодно».

И, добавим мы, где угодно, даже на Дальнем Востоке. Колчак отправился воевать туда против большевиков под английским командованием и этого он никогда не скрывал.

В июле 1918 года британскому военному министерству пришлось даже просить его быть посдержаннее: шеф военной разведки Джордж Мэнсфилд Смит-Камминг приказывал своему агенту в Маньчжурии капитану Л. Стевени немедленно «разъяснить адмиралу, что было бы весьма желательно, чтобы он хранил молчание о его связях с нами» .

В это время власть большевиков за Волгой была в мае-июне 1918 года почти повсеместно свергнута при помощи едущего во Владивосток чехословацкого корпуса, эшелонами растянувшегося по всему Транссибу. А при помощи «настоящего русского флотоводца» Колчака Великобритания могла бы эффективнее отстаивать в России свои интересы.

После свержения советской власти на Дальнем Востоке разыгрались политические страсти. Среди претендентов на власть выделялись левый самарский Комуч — социалисты, члены разогнанного Учредительного собрания, — и правое омское Временное Сибирское правительство (не путать с Временным правительством Керенского). По-настоящему вцепиться друг другу в горло им мешало лишь наличие у власти в Москве большевиков: находясь в союзе, пусть и шатком, белые были еще способны удерживать линию фронта. Антанта не желала снабжать мелкие армии и перебивавшиеся при них правительства, из-за своей слабости не способные контролировать даже уже занятую территорию. И вот в сентябре 1918 года в Уфе был создан объединенный центр власти белых, названный Директорией, в который вошла большая часть бывших членов Комуча и Временного Сибирского правительства.

Под напором Красной Армии Директории вскоре пришлось в спешном порядке эвакуироваться из Уфы в Омск. А надо сказать, что правая верхушка Омска ненавидела левых антибольшевиков из Комуча почти так же, как и большевиков. В «демократические свободы», якобы исповедовавшиеся Комучем, омские правые не верили. Мечтали же они о диктатуре. Комучевцы из Директории осознавали, что в Омске против них готовится мятеж. Слабо надеяться они могли лишь на помощь чехословацких штыков и на популярность в населении своих лозунгов.

И вот в такой ситуации в готовый взорваться Омск приезжает вице-адмирал Колчак. Он популярен в России. Ему верит Великобритания. Именно он выглядит компромиссной фигурой для англичан и французов, а также находившихся под влиянием англичан чехов.

Левые из Комуча, надеясь, что Лондон поддержит их как «более прогрессивные силы», стали вместе с правыми приглашать Колчака на пост военно-морского министра Директории. Тот согласился.

А две недели спустя, 18 ноября 1918 года, в Омске случился бонапартистский переворот. Директорию отстранили от власти. Ее министры передали все полномочия новому диктатору — Колчаку. В тот день он стал «Верховным правителем» России. И именно тогда, кстати, был повышен в звании до полного адмирала.

Англия полностью поддержала колчаковский переворот. Видя неспособность левых создать сильную власть, англичане предпочли «более прогрессивным силам» умеренно-правых представителей омской элиты.

Противники Колчака справа — атаман Семенов и др. — вынуждены были смириться с личностью нового диктатора.

Не стоит при этом, однако, думать, что Колчак был демократом, как его зачастую пытаются сегодня представить.

«Демократический» язык переговоров правительства Колчака с Западом был очевидной условностью. Обе стороны хорошо понимали всю иллюзорность слов о грядущем созыве нового Учредительного собрания, которое-де рассмотрит вопросы суверенитета национальных окраин и демократизации новой России. Сам адмирал отнюдь не стеснялся именования «диктатор». С первых же дней он обещал, что преодолеет «постреволюционный развал» в Сибири и на Урале и победит большевиков, сосредоточив в своих руках всю гражданскую и военную власть в стране.

На деле, однако, сосредоточить в своих руках в то время власть было непросто.

К 1918 году в России было уже около двух десятков антибольшевистских правительств. Одни из них выступали «за независимость». Другие — за право собрать именно вокруг себя «единую и неделимую Россию». Всё это как нельзя кстати способствовало развалу России и контролю над ней союзников.

Внутри большевистской партии было гораздо меньше политических разногласий. При этом контролируемая большевиками территория РСФСР занимала центр страны почти со всеми промышленными и военными предприятиями и широкой транспортной сетью.

В такой ситуации разъединенные очаги белых почти ничем не могли помочь друг другу. Транспорт и телеграф работали через заграницу. Так, курьеры от Колчака к Деникину ехали на пароходах через два океана и на нескольких поездах месяцами. О перебросках же живой силы и техники, оперативно осуществлявшейся большевиками, не могло быть и речи.

Политической задачей Колчака было обеспечение баланса между социалистами, кадетами и монархистами. Часть левых оказалась вне закона, но с остальными жизненно необходимо было договориться, не допустив их переориентации на большевиков. Однако уступи Колчак левым — и он быстро потерял бы жизненно необходимую поддержку правых, и без того недовольных «левизной» курса власти.

Правые и левые тянули правителя каждые в свою сторону, компромисса между ними достичь не удавалось. И вскоре Колчак начал метаться между ними. Всё чаще взрывы его эмоций чередовалась с подавленностью, апатией. Этого не могли не замечать окружающие. «Лучше, если бы он был самым жестоким диктатором, чем тем мечущимся в поисках за общим благом мечтателем... Жалко смотреть на несчастного адмирала, помыкаемого разными советчиками и докладчиками», — писал правонастроенный генерал А. П. Будберг, один из руководителей колчаковского военного министерства. Ему вторил последовательный политический противник Колчака, эсер-учредиловец Е. Е. Колосов: «Он был положительно тем же Керенским... (таким же истеричным и безвольным существом...), только, обладая всеми его недостатками, он не имел ни одного из его достоинств». Вместо сближения левых и правых групп между ними ширилась пропасть.

22 декабря 1918 года в Омске вспыхнуло антиколчаковское восстание. Монархические военные круги, подавив его, заодно расправились и с 9 из сидевших в тюрьме бывших комучевцев. Комучевцы ожидали в тюрьме решения суда за их противодействие власти адмирала.

О кровавом подавлении восстания вспоминал уцелевший в омских застенках член ЦК партии эсеров «учредиловец» Д. Ф. Раков: «...Не меньше 1500 человек. Целые возы трупов провозили по городу, как возят зимой бараньи и свиные туши... город замер от ужаса. Боялись выходить на улицу, встречаться друг с другом».

А эсер Колосов так комментировал эту расправу: «Можно было, воспользовавшись смутой, получить для подавления мятежа всю фактическую власть в свои руки и, подавив мятеж, направить острие того же оружия... против «выскочки» Колчака... Справиться с Колчаком оказалось не так легко, как наприм., с Директорией. За эти дни дом его усиленно охранялся... английскими солдатами, выкатившими прямо на улицу все свои пулеметы».

Колчак удержался на английских штыках. И, обеспечив с помощью английской же охраны выезд из Сибири остальных «учредиловцев», чудом избежавших расстрела, был вынужден замять дело.

Простым исполнителям дали скрыться. Их руководители наказаны не были. Адмирал не имел достаточно сил для разрыва с правыми радикалами. Тот же Колосов писал: «Иванов-Ринов, усиленно соперничавший с Колчаком, сознательно бросил ему в лицо трупы «учредильщиков»... в расчете, что он не посмеет отказаться от солидарности с ними, и всё это свяжет его круговой кровавой порукой с порочнейшими из реакционных кругов».

Все реформы Колчака провалились.

Земельный вопрос правитель так и не решил. Изданный им закон был реакционным для левых (восстановление частной собственности) и недостаточным для правых (отсутствие восстановления помещичьего землевладения). В деревне зажиточные крестьяне лишались части земель за неприемлемую для них денежную компенсацию. А сибирская беднота, переселенная Столыпиным на непригодные для хозяйствования земли и захватившая в революцию у зажиточных крестьян пригодные, тем более была недовольна. Беднякам предлагалось либо вернуть захваченное, либо дорого платить государству за земельное пользование.

Да и белая армия, освобождая территории от большевиков, нередко самовольно, не считаясь с законом, отбирала землю у крестьян и возвращала прежним хозяевам. Беднота, видя возвращение бар, бралась за оружие.

Белый террор в Сибири при Колчаке, путем которого у населения изымались продукты для фронта и проводились мобилизации, — был страшен. Пройдет всего несколько месяцев правления Колчака, и в штабах карты Сибири окрасятся очагами крестьянских восстаний.

На борьбу с крестьянами придется бросать огромные силы. И уже невозможно будет понять, в каких случаях невероятная жестокость карателей имела место с благословения Колчака, а в каких — вопреки его прямым инструкциям. Впрочем, разницы большой и не было: правитель, сам назвавшийся диктатором, отвечает за всё, что делает его власть.

Колосов вспоминал, как мятежные деревни топили в проруби:

«Сбросили туда крестьянку, заподозренную в большевизме, с ребенком на руках. Так с ребенком и сбросили под лед. Это называлось выводить измену «с корнем»...»

Приводить схожие свидетельства можно бесконечно. Восстания топили в крови, но те разгорались вновь и вновь с еще большей силой. Цифры восставших переваливали далеко за сотни тысяч. Крестьянские восстания станут приговором режиму, решившему покорить народ силой.

Что касается рабочих, то такого бесправия, как при Колчаке, они не испытывали ни при Николае II, ни при Керенском. Рабочих заставили трудиться за мизерную плату. 8-часовой день и больничные кассы были забыты. Местные власти, поддерживавшие фабрикантов, закрывали профсоюзы под предлогом борьбы с большевизмом. Министр труда Колчака в письмах правительству бил тревогу, но в правительстве бездействовали. Рабочие непромышленной Сибири были малочисленны и сопротивлялись слабее крестьян. Но и они были недовольны и включались в подпольную борьбу.

Что касается финансовой реформы Колчака, то, как точно выразился эсер Колосов, из его неудачных реформ надо отдать «пальму первенства финансовым мероприятиям Михайлова и фон Гойера, убившим сибирскую денежную единицу... (обесценилась в 25 раз — М.М.) и обогатившим... спекулянтов», связанных с самими реформаторами.

Министра финансов И. А. Михайлова критиковало и правое крыло в лице генерала Будберга: «Он ничего не понимает в финансах, он показал это на идиотской реформе изъятия из обращения керенок...», «Реформа... в таких размерах, перед которыми останавливались Вышнеградский, Витте и Коковцев, была проведена в несколько дней».

Продукты дорожали. Хозтовары — мыло, спички, керосин и др. — стали дефицитом. Обогащались спекулянты. Процветало воровство.

Пропускная способность Транссиба сама по себе не позволяла доставлять из далекого Владивостока достаточно грузов для снабжения Сибири и Урала. Тяжелую ситуацию на перегруженной железной дороге усугубляли диверсии партизан, а также постоянные «недопонимания» между белыми и чехами, охранявшими магистраль. Довершала хаос коррупция. Так, премьер-министр Колчака П. В. Вологодский вспоминал о министре путей сообщения Л. А. Устругове, дававшем взятки на станциях, чтобы его поезд пропустили вперед.

Из-за хаоса на путях сообщения фронт снабжался с перебоями. Патронные, пороховые, суконные заводы и склады Поволжья и Урала были отрезаны от белой армии.

А иностранцы завозили во Владивосток оружие разных производителей. Патроны от одних не всегда подходили к другим. Возникала путаница при поставках на фронт, местами трагически отражавшаяся на боеспособности.

Покупаемая Колчаком за русское золото одежда для фронта была часто низкого качества и порой расползалась через три недели носки. Но и эту одежду доставляли долго. Колчаковец Г. К. Гинс пишет: «Обмундирование... каталось по рельсам, так как непрерывное отступление не давало возможности развернуться».

Но даже и дошедшее до войск снабжение плохо распределялось. Инспектировавший войска генерал М. К. Дитерихс писал: «Бездействие власти... преступное бюрократическое отношение к своим обязанностям» . К примеру, из полученных интендантами Сибирской армии 45 тысяч комплектов одежды на фронт ушло 12 тысяч, остальные, как установила инспекция, пылились на складах.

До недоедающих на передовой солдат со складов не доходило продовольствие.

Воровство тыловиков, желание нажиться на войне наблюдалось повсеместно. Так, французский генерал Жаннен писал: «Нокс (английский генерал — М.М.) сообщает мне грустные факты о русских. 200.000 комплектов обмундирования, которыми он их снабдил, были проданы за бесценок и частью попали к красным».

В результате генерал армии союзников Нокс, по воспоминаниям Будберга, был прозван омскими газетчиками «интендантом Красной Армии» . Было сочинено и опубликовано издевательское «благодарственное письмо» Ноксу от имени Троцкого за хорошее снабжение.

Колчак не сумел добиться и грамотного ведения агитации. Сибирские газеты стали орудием информационных войн среди белых.

Внутри белого лагеря росли раздоры. Генералы, политики — все выясняли между собой отношения. Боролись за влияние на освобождаемых территориях, за снабжение, за должности. Подставляли друг друга, доносили, оговаривали. Министр МВД В. Н. Пепеляев писал: «Нас уверяли, что Западная армия... прекратила отход. Сегодня мы видим, что она... весьма подалась назад... Из желания кончить (генерала — М.М.) Гайду здесь искажают смысл происходящего. Этому должен быть поставлен предел».

Мемуары белых ясно свидетельствуют о том, что в Сибири грамотных полководцев не хватало. Имевшиеся же, в условиях плохого снабжения и слабого взаимодействия между войсками, к маю 1919 года начали терпеть последовательные поражения.

Показательна судьба Сводного Ударного Сибирского корпуса, совершенно не готового к бою, но брошенного белыми прикрывать стык между Западной и Сибирской армиями. 27 мая белые выдвинулись без связи, полевых кухонь, обоза и частично безоружными. Командиры рот и батальонов были назначены лишь в момент выдвижения корпуса к позициям. Комдивов вообще назначили 30 мая, в ходе разгрома. В результате за два дня боев корпус лишился половины своих бойцов, либо убитых, либо добровольно сдавшихся в плен.

К осени белые потеряли Урал. Омск был сдан ими практически без боя. Колчак назначил своей новой столицей Иркутск.

Сдача Омска усугубила политический кризис внутри правительства Колчака. Левые требовали от адмирала демократизации, сближения с эсерами и примирения с Антантой. Правые же радели за ужесточение режима и сближение с Японией, неприемлемое для Антанты.

Колчак склонялся в сторону правых. Советский историк Г. З. Иоффе, цитируя телеграммы адмирала своему премьеру в ноябре 1919 года, доказывает сдвиг Колчака от Лондона к Токио. Колчак пишет, что «вместо сближения с чехами я бы поставил вопрос о сближении с Японией, которая одна в состоянии помочь нам реальной силой по охране железной дороги».

Эсер Колосов злорадно писал по этому поводу: «История международной политики Колчака — история постепенно углублявшегося разрыва с чехами и нараставшей связи с японцами. Но он шел по этому пути... неуверенными шагами типичного истерика, и, будучи уже на краю гибели, принял решительный... курс на Японию, оказалось, что уже поздно. Этот шаг погубил его и привел к аресту фактически теми же чехами».

Белая армия шла из Омска пешим маршем и была еще далеко. Красная Армия наступала быстро, и зарубежные союзники опасались серьезного столкновения с большевиками. А потому англичане, и так разочарованные в Колчаке, решили не подавлять восстания. Японцы также колчаковцам не помогли.

Посланный же Колчаком в Иркутск атаман Семенов, с которым срочно пришлось мириться, в одиночку подавить восстание не сумел.

В конце концов чехи сдали Колчака и находившийся при нем золотой запас России иркутским властям в обмен на беспрепятственный проезд до Владивостока.

Часть членов колчаковского правительства бежала к японцам. Характерно, что многие из них — Гинс, финансовый «гений» Михайлов и др. — вскоре пополнят ряды фашистов.

В Иркутске на допросах, устроенных правительством, Колчак дал развернутые показания, стенограммы которых опубликованы.

А 7 февраля 1920 года к Иркутску близко подошли белые, отступавшие от красноармейцев. Возникла угроза захвата города и освобождения адмирала. Колчака было решено расстрелять.

Все перестроечные и постперестроечные попытки реабилитировать Колчака оказались безуспешными. Он был признан военным преступником, не противостоявшим террору собственной власти по отношению к мирным жителям.

Очевидно, что, победи Колчак, белые группировки, даже в критические моменты на фронтах выяснявшие между собой отношения и радовавшиеся поражению друг друга, не смогли бы создать сильной единой власти. За их политическую недееспособность Россия расплатилась бы с западными державами большими территориями.

К счастью, большевики оказались сильнее Колчака на фронте, талантливее и гибче его в государственном строительстве. Именно большевики отстояли интересы России на Дальнем Востоке, где при Колчаке уже хозяйничали японцы. «Союзников» выпроводили из Владивостока в октябре 1922 года. А два месяца спустя был создан Советский Союз.

по материалам М.Максимов

P.S. Вот такой вот,был этот "полярный исследователь" и "океанограф", в первую очередь он был палачом русского народа у которого, руки по локоть в крови,и военным работавшим на английскую корону, вот кем он не был, да к патриотом своей страны, это точно, но нам в последнее время пытаются представить все наоборот.

Ужасное состояние — приказывать, не располагая реальной силой

обеспечить выполнение приказания, кроме собственного авторитета.

Из письма А. В. Колчака к Л. В. Тимеревой

Александр Васильевич Колчак,его судьба за считанные годы совершила немало крутых виражей. Сначала он командовал Черноморским флотом, но вместо исторических лавров первого русского военачальника, взявшего Дарданеллы " Босфор, он превратился в командующего на глазах терявшего дисциплину флота.

Потом последовал новый виток невероятной судьбы адмирала. Неожиданный интерес к его персоне проявили американцы. Военная миссия США обратилась к Временному правительству с просьбой командировать Колчака для консультирования союзников но минному делу и борьбе с подводными лодками. В России лучший отечественный флотоводец был уже не нужен, да и «союзникам» Керенский отказать не мог — Колчак отправляется и Америку. Миссия его окружена тайной, в печати упоминать о ней запрещается. Путь лежит через Финляндию, Швецию и Норвегию. Нигде из вышеперечисленных стран немецких войск нет, однако путешествует Колчак под чужой фамилией, в штатской одежде. Так же замаскированы и его офицеры. Почему он прибегал к такой маскировке, биографы адмирала нам не объясняют...

В Лондоне Колчак совершил ряд важных визитов. Его принял начальник Морского генштаба адмирал Холл, пригласил к себе первый лорд адмиралтейства Джеллико. В беседе с адмиралом глава английского флота высказал свое частное мнение, что спасти Россию может только диктатура. Ответы адмирала история не сохранила, однако задержатся он в Британии прилично. Вероятно, задушевные беседа с Колчаком вели люди и совсем из другого ведомства. Так исподволь прощупывается человек, узнается его характер, привычки. Рисуется психопортрет. Через пару месяцев в России произойдет Октябрь, союзная Великобритании страна рухнет в хаос и анархию. Воевать с Германией она уже больше не сможет. Самые высокопоставленные английские военные все это видят, знают они и рецепт спасения ситуации — это диктатура. Но настоять, чтобы Керенский, плавно ведущий страну к большевистской революции, принял жесткие меры, британцы не смеют и даже не пытаются. Они только делятся умными мыслями п личных беседах с бывшим русским адмиралом. 11очему именно с ним? Потому что волевой и энергичный Колчак наряду с генералом Корниловым рассматривался в качестве потенциального диктатора Почему же не помочь волевому военному взять власть вместо тряпки Керенского? Потому что диктатор будет нужен не до Октября, а после! Россию сначала надо до основания разрушить, а уж потом собирать и восстанавливать. И делать это должен человек, лояльно относящийся к Англии. Испытывающий к Туманному Альбиону приязнь и благодарность. Англичане подбирают будущего диктатора, альтернативу Ленину. Никто ведь не знает, как повернутся события. Поэтому необходимо имен, на скамейке запасных и своих революционеров, и своих Романовых, и благодарного волевого диктатора...

Пребывание Колчака в США по уровню его визитов никак не уступает пребыванию в Лондоне. Его принимает сам родной отец Федеральной резервной системы президент Вильсон. Вновь беседы, беседы, беседы. Зато в морском министерстве адмирала ждал сюрприз. Выяснилось, что наступательная операция морских сил США в Средиземном море, ради консультирования которой его, собственно говоря, и пригласили, отменяется.

Согласно книге американского профессора Э. Сиссоца «Уолл-стрит и большевистская революция», Троцкий плыл и Россию делать революцию, имея американский паспорт, выданный лично Вильсоном. Теперь президент беседует с Колчаком, который потом станет белым главой России. Это. кастинг.

Зачем же Колчак проделал огромный путь до американского континента? Чтобы мы не подумали, что именно ради задушевных бесед тащили Колчака через океан, придумано красивое объяснение. Три недели ходит бывший глава Черноморского флота к американским морякам и рассказывает им:

♦ о состоянии и организации русского флота;

♦ об общих проблемах минной войны;

♦ знакомит с устройством русского мино-торпедного оружия.

Все эти вопросы, безусловно, требуют личного присутствия Колчака за тридевять земель. Никто, кроме адмирала (!), не может рассказать американцам устройство русской торпеды...

Здесь, в Сан-Франциско, узнал Колчак о свершившемся в России ленинским перевороте. И тут же получил... телеграмму с предложением баллотироваться в Учредительное собрание от партии кадетов. Но не судьба была стать боевому адмиралу парламентским деятелем. Разогнал Ленин Учредительное собрание и лишил Россию легитимного правительства. Немедленно начался распад Российской империи. Не имея сил, большевики никого не держали. Отпали Польша, Финляндия, Грузия, Азербайджан, Армения и Украина.

Колчак переезжает в Японию и вновь круто меняет свою жизнь. Он поступает на службу к англичанам. 30 декабря 1917 года адмирал получил назначение на Месопотамский фронт. Но на место своей новой службы Колчак так и не доехал. О причинах этого он сказал на своем допросе: «В Сингапуре ко мне прибыл командующий войсками генерал Ридаут приветствовать меня, передал мне срочно посланную на Сингапур телеграмму от директора IntelligenceDepartament осведомительного отдела военного генерального штаба в Англии (это военная разведка. — Я. С). Телеграмма эта гласила: английское правительство... в силу изменившейся обстановки на Месопотамском фронте... считает... полезным для общего союзнического дела, чтобы я вернулся в Россию, что мне рекомендуется ехать на Дальний Восток начать там свою деятельность, и это, с их точки зрения, является более выгодным, чем мое пребывание на Месопотамском фронте».

На допросах перед расстрелом Колчак откровенничал, понимая, что это его последний шанс хоть что-то донести до потомков. В письме к своей возлюбленной А. В. Тимиревой от 20 марта 1918 года он лишь скромно говорит, что его миссия является секретной. Прошло чуть более полугода после задушевных бесед Колчака, как невероятная судьба адмирала начата его вознесение на вершины российской власти. Англичане поручают ему сколачивать антибольшевистские силы. Место организации их — Сибирь и Дальний Восток. Первые задания малозначительны — создание белых отрядов в Китае, на КВЖД. Но дело стопорится: в России нет Гражданской ВОЙНЫ. Настоящей, ужасной и разрушительной. Колчак возвращается в Японию, сидит без дела. Пока не случается чехословацкий мятеж, который эту самую ужасную из всех русских войн и начинает.

Важно понять причинно-следственную связь. Сначала Колчака «осматривают», беседуют с ним. Потом, когда он дает согласие на сотрудничество, официально принимают на английскую службу. Затем следует ряд мелких поручений, режим ожидания. И наконец, «английского сотрудника» г-на Колчака резко выводит на сцену и почти молниеносно... назначают верховным правителем России. Правда интересно?

Сделано это было так. Осенью 1918 года Колчак прибывает во Владивосток. Приезжает наш герой не один, а в весьма интересной компании: вместе с французским послом Репье и английским генералом Альфредом Ноксом. Генерал этот не простой: до конца 1917 года он исполнял должность британского военного атташе в Петрограде. На его глазах, да не будем скромничать, при его активном участии прошли две русские революции. Теперь задача бравого генерала прямо противоположная — сделать одну контрреволюцию. Кого поддержать, а кого в этой борьбе похоронить, будут решать в Лондоне. На шахматной политической доске надо играть и за черных и за белых. Тогда при любом исходе партии ты в выигрыше.

Далее события развиваются стремительно. Так всегда бывает в карьере тех, в ком заинтересована британская разведка. В конце сентября 1918 года Колчак вместе с генералом Ноксом прибыл в столицу белой Сибири — Омск. Он не имеет никакой должности, он частное, штатское лицо. Но уже 4 ноября адмирал назначен военным и морским министром во Всероссийском Временном правительстве. Еще через две недели, 18 ноября 1918 года, решением совета министров этого правительства вся власть в Сибири передана Колчаку.

Колчак становится главой России через месяц с небольшим после своего прибытия в нее.

Причем сам не устраивает для этого никакого заговора и не прикладывает никаких усилий. Все за него делает некая сила, уже ставя Александра Васильевича перед свершившимся фактом. Он принимает звание верховного правителя и становится фактическим диктатором страны, носителем высшей власти. Законных оснований для этого не было никаких. Правительство, отдавшее власть Колчаку, само было выбрано кучкой депутатов разогнанной «Учредилки». К тому же оно сделало свой «благородный» шаг в результате переворота, будучи арестованным.

Патриоты России вздохнули с надеждой. Вместо болтунов к власти пришел человек дела — так казалось со стороны. Нa самом деле, чтобы понять всю трагичность положения адмирала, надо помнить, что не сам Колчак пришел к власти, а ее ему отдали! За такой подарок как власть над всей Россией и условия были выдвинуты жесткие. Надо быть «демократичным», надо использовать во властных структурах социалистов, надо выдвигать малопонятные простым крестьянам лозунги. Все это кажется незначительной платой за возможность сформировать армию и разгромить большевиков, это ничто по сравнению с возможностью спасти Россию. Колчак соглашается. Он не знает, что именно эти факторы за год приведут его к полному краху...

Когда мы оцениваем Колчака как государственного деятеля, мы должны помнить, сколь короткий период занимал он высшее властное место России. Посчитать легко: верховным правителем он стал 18 ноября 1918 года, отрекся от власти 5 января 1920. Реальную же власть Колчак потерял уже в ноябре 1919-го, когда вся белая государственность в Сибири рухнула под тяжестью военных неудач и тылового эсеровского предательства. У власти стоял адмирал всего год.

И почти сразу он начал демонстрировать своим английским друзьям независимость и упрямый нрав. Вслед за генералом Ноксом в Сибирь пожаловали н другие представители «союзников». Для связи с армией адмирала Колчака Франция направила генерала Жанена. Посетив верховного правителя России, Жанен сообщил ему о своих полномочиях принять командование не только всеми силами Антанты на этом театре, но и всеми белыми армиями в Сибири. Иными словами, французский генерал потребовал у главы русского государства полного подчинения. В свое время и Деникин, и другие руководители Белого движения признали Колчака Верховным правителем России, то есть фактически диктатором страны. «Союзники» его не признали, но на тот момент не признали они и Ленина. К тому же Колчак не просто глава страны, но еще и глава вооруженных сил — Верховный главнокомандующий. Все белые армии формально подчиняются именно ему. Благодаря подчиненности адмиралу всех остальных белогвардейцев французы фактически подминали под себя все Белое движение.

Отныне приказы русским патриотам должны были приходить из Парижа. Это — полная потеря национальной независимости. Такая подчиненность убивала идею русского патриотизма, потому что Колчака можно было называть «шпионом Антанты» в ответ на обвинения Ленина и Троцкого в пособничестве немцам.

Генерал Жанен

Колчак отвергает предложение Жанена. Через два дня француз приходит снова. О чем он говорил с Колчаком, доподлинно неизвестно, но консенсус удалось найти: «Колчак в качестве Верховного правителя России является командующим русской армией, а генерал Жанен всеми иностранными войсками, в том числе и чехословацким корпусом. Кроме того, Колчак поручает Жанену замещать его на фронте и быть его помощником».

Когда за твоей спиной стоят такие «верные помощники», твое поражение и гибель лишь вопрос времени. Своеобразно вели себя интервенты, якобы пришедшие помогать русским навести у себя порядок. Американцы, например, установили такие «добрососедские отношения» с красными партизанами, что сильно поспособствовали их усилению и дезорганизации тыла Колчака. Дело зашло так далеко, что адмирал даже поднимал вопрос об удалении американских войск. Сотрудник колчаковской администрации Сукин сообщал в телеграмме бывшему министру иностранных дел царской России Сазонову, что «отозвание американских войск является единственным средством для сохранения дружественных отношений с Соединенными Штатами». Борьба с большевиками в планы «интервентов» не входила. За 1 год и 8 месяцев «интервенции» американцы из примерно 12 тыс. своих солдат потеряли 353 человека, из них в боях — лишь 180 (!) человек. Остальные умерли от болезней, несчастных случаев и в результате самоубийств. Кстати, потери такого смехотворного порядка очень часто встречаются в статистике интервенции. О какой же реальной борьбе с большевиками можно говорить?

Хотя внешне американцы проводили полезную для белого правительства работу. Они всерьез занялись проблемой Транссибирской магистрали, направив на поддержание ее нормального функционирования 285 железнодорожных инженеров и механиков, а во Владивостоке ими был развернут завод по производству вагонов. Однако такая трогательная забота вызвана отнюдь не желанием быстрее восстановить Россию и наладить перевозки внутри страны. Забота о русских железных дорогах необходима самим американцам. Именно но ним будут вывозить за рубеж значительную часть русского золотого запаса и множество других материальных ценностей. Чтобы делать это было сподручнее, «союзники» заключают с Колчаком соглашение. Отныне охрана и функционирование всей Транссибирской магистрали становится делом чехов. поляков и американцев. Они ее чинят, они обеспечивают работу. Они же ее охраняют и борются с партизанами. Казалось бы, белые войска высвобождаются и могут быть отправлены на фронт. Это так, только в Гражданской войне тыл иногда становится важнее фронта.

Колчак старался добиться признания Запада. Ему, приехавшему в Россию с подачи англичан и французов, казалось невероятным отсутствие их официальной поддержки. А она все время откладывалась. Постоянно обещалась и так никогда и не случилась. Надо было быть еще более «демократичным» и менее «реакционным». Хотя Колчак и так согласился на:

♦ созыв Учредительного собрания, как только возьмет Москву;

♦ отказ от восстановления режима, уничтоженного революцией;

♦ признание независимости Польши;

♦ признание всех внешних долгов России.

Но Ленин и большевики всегда были еще более уступчивыми и более сговорчивыми. В марте 1919 года Колчак отверг предложение начать с большевиками мирные переговоры. Он вновь и вновь демонстрировал эмиссарам Запада, что интересы России для него превыше всего. Отказался от попытки поделить Россию и Деникин. И тогда англичане, французы и американцы окончательно решают сделать ставку на большевиков. Именно с марта 1919 года Запад берет курс на окончательную ликвидацию Белого движения.

А ведь именно весной 1919 года казалось, что белая победа уже близка. Красный фронт вот-вот рухнет окончательно. Великий князь Александр Михайлович Романов в своих мемуарах пишет: «Таким образом, большевики находились под угрозой с северо-запада, юга и с востока. Красная армия была еще в зародыше, и сам Троцкий сомневался в ее боеспособности. Можно смело признать, что появление тысячи тяжелых орудий и двух сотен танков на одном из трех фронтов спасло бы весь мир от постоянной угрозы».

Надо только немного помочь белым армиям, совсем чуть-чуть, и кровавый кошмар закончится. Боевые действия идут масштабные, потому требуют большого количества боеприпасов. Война — это прорва, сжирающая в огромных количествах ресурсы, людей и деньги. Это как огромная топка паровоза, куда надо кидать, кидать, кидать. Иначе — никуда не поедешь. Вот вам еще одна загадка. Оказали ли «союзники» помощь Колчаку в этот решительный момент? Подкинули ли «уголька» в его военную топку? Не мучайтесь в раздумьях — вот ответ из мемуаров все того же Александра Михайловича Романова: «Но затем произошло что-то странное. Вместо того чтобы следовать советам своих экспертов, главы союзных государств повели политику, которая заставила русских офицеров и солдат испытать величайшие разочарования в наших бывших союзниках и даже признать, что Красная армия защищает целость России от поползновений иностранцев».

Отвлечемся на минуту и вновь вспомним, что азарт наступления в 1919 году поразил и Деникина, и Юденича, и Колчака. У всех у них армии не сформированы до конца, не обучены и не вооружены. И все же белые упрямо идут вперед навстречу своей гибели. Удивительно. Словно затмение какое-то нашло на них всех. Белые собираются брать Москву, но только наступают на нее не одновременно, а в разные сроки, по очереди. Это и позволит Троцкому разбить их по частям.

«Положение большевиков весной 1919 года было таково, что только чудо могло спасти их. Оно и случилось в виде принятия в Сибири самого абсурдного плана действий»,— пишет в своих мемуарах «Катастрофа Белого движения в Сибири» профессор академии Генштаба Д. В. Филатьев, бывший у Колчака помощником главнокомандующего по части снабжения. Вновь повеяло на нас чудесами. В нашей истории они неизменно связаны с деятельностью британской разведки. Вели посмотреть, под чьим давлением принимались военные планы Колчака, то нам станет совершенно ясно, кто и на этот раз стоял за кулисами русской смуты.

Весной 1919 года у верховного правителя России было два варианта действий. Их замечательно описал Д. В. Филатьев.

«Осторожность и военная наука требовали принять первый план, чтобы идти к цели хотя и медленно, по верно», — пишет генерал Филатьев. Адмирал Колчак выбирает наступление. Наступать тоже можно в двух направлениях.

1. Выставив заслон в сторону Вятки и Казани, главные силы направить на Самару и Царицын, чтобы там соединиться с армией Деникина и уж потом совместно с ним двинуться на Москву. (На такое же решение безуспешно пытался получить санкцию Деникина барон Врангель.)

2. Двинуться в направлении Казань-Вятка с дальнейшим выходом через Котлас к Архангельску и Мурманску, к огромным запасам снаряжения, там сосредоточенным. Кроме того, этим значительно сокращался срок подвоза из Англии, ведь путь к Архангельску несравненно короче, чем путь к Владивостоку.

Военное дело — это наука не менее сложная, чем ядерная физика или палеонтология. Есть у нее свои правила и догматы. Не нужно идти без особой необходимости на большой риск; нельзя давать противнику бить себя по частям, свободно передвигая силы по внутренним операционным линиям; самому следует бить врага всеми силами. Выбери Колчак наступление на Самару-Царицын, и будут соблюдены все правила военного искусства.

Не одною из этих преимуществ не давало направление всех сил на Вятку, потому что в этом направлении можно было рассчитывать на полный успех лишь в одном предположении, что большевики не догадаются сосредоточить силы против Сибирской армии, ослабив на время нажим на Деникина. Но базировать свой план на бессмысленных или безграмотных действиях противника не было никаких оснований, кроме собственного легкомыслия»

Не прав генерал Филатьев, вовсе не легкомыслие увлекло Колчака в сторону гибельного пути. Ведь к ужасу своих военных. Колчак выбрал... еще более неудачную стратегию! Третий вариант, самый неудачный, предусматривал одновременное наступление и на Вятку и на Самару2. 15 февраля 1919 года была обнародована секретная директива верховного правителя России, предписывавшая наступление на все) направлениях. Это приводило к расхождению армий в пространстве, действиям вразнобой и к оголению фронта в разрывах между ними. Такую же ошибку совершат гитлеровские стратеги в 1942 году, наступая одновременно на Сталинград и на Кавказ. Колчаковское наступление тоже закончится полным крахом. Почему же адмирал выбрал столь ошибочную стратегию? Его убедили принять ее. Между прочим, именно такой гибельный план наступления был рассмотрен и одобрен французским генеральным штабом. Англичане тоже горячо на нем настаивали. Их аргументация была неотразимой. О ней мы можем прочитать в «Белой Сибири» генерала Сахарова:

«Они («союзники») привозили все это во Владивосток и складывали в пакгаузы. Затем начиналась выдача не только под контролем, но и при самом тягостном давлении на вопросы во всех отраслях. Одним иностранцам не нравилось, что нет достаточной близости с эсерами, другие считали курс внутренней политики недостаточно либеральным, третьи говорили о необходимости таких-то именно формирований, наконец, доходили даже до вмешательства в оперативную часть. Указывая и настаивая на выборе операционного направления... Под таким именно давлением было выбрано направление для главного удара на Пермь-Вятку -Котлас...».

12 апреля 1919 года Колчак издает еще одну директиву и принимает решение о начале... общего наступления на Москву. Об уровне готовности белых хорошо говорит сталинский «Краткий курс ВКИ (б)»: «Весной 1919 года Колчак, собравший огромную армию, дошел почти до Волги. Против Колчака были брошены лучшие силы большевиков, мобилизованы комсомольцы, рабочие. В апреле 1919 года Красная армия нанесла Колчаку серьезное поражение. Вскоре началось отступление колчаковской армии по всему фронту».

Выходит, едва издав директиву (12 апреля) и начав наступать, войска адмирала были тут же, в апреле, разбиты. А уже в июне—июле красные, отбросив его армии, вырвались на оперативный простор Сибири. Пронаступав всего два месяца, колчаковские войска неудержимо бросились отступать. И гак пробежали до самого конца и полного краха. Невольно на ум приходят аналогии...

Лето 1943-го, советские войска готовятся нанести гитлеровскому вермахту страшный удар. Операция «Багратион» тщательно продумана. В результате нее престанет существовать крупная армейская группировка немцев. Это будет в действительности, а вот если бы сталинское наступление развивалось по принципам Колчака и Деникина, то вместо Варшавы советские танки оказались бы вновь под Сталинградом, а то и под Москвой. То есть крах наступления был бы полный. Да не одного наступления, а всей войны...

Подведем итог — наступать Колчаку было нельзя. Но он не только сделал это, но еще направил свои армии по расходящимся прямым. И даже в этом безграмотном плане совершил еще одну ошибку, направив наиболее сильную свою армию на Вятку, то есть на второстепенное направление.

Поражение армий Колчака (и Деникина, и Юденича) произошло не из-за невероятного стечения обстоятельств, а из-за элементарного нарушения ими азов тактики и стратегии, основы основ военного искусства.

Разве русские генералы были безграмотными офицерами? Неужели не знали основ военного искусства? Заставить их поступить вопреки здравому смыслу могли только те, от кого борцы «за Единую и Неделимую» полностью зависели...

Что ответят на это историки? Такие, мол, у Англии генералы. Случайно так вышло. Английский джентльмен просто плохо учился в школе и военной академии, вот и ошибся. Но все это, конечно, с улыбкой, от чистого сердца и без заднего умысла. У Франции, абсолютно «случайно», генералы ничуть не лучше. Главный советник будущего губителя Колчака, генерала Жанена — капитан французской армии Зиновий Пешков. Знакомая фамилия?

По совместительству этот бравый французский офицер... приемный сын Максима Горького и родной брат одного из большевистских главарей, Якова Свердлова. Можно только догадываться, какие рекомендации давал такой советник и на кого он в конечном счете работал. В таких условиях и сам план наступательных действий белого адмирала был Троцкому бесспорно известен — отсюда и поразительно быстрый разгром Колчака. Но поначалу это было еще только просто поражение. Много раз менялось военное счастье за время русской междоусобицы. Сегодня наступают белые, завтра красные. Временный отход и неудача — это не конец борьбы, а только один этап. Сибирь огромна, в тылу формируются новые части. Много запасов, созданы укрепрайоны. Чтобы поражение колчаковцев превратилось в катастрофу и гибель всего Белого движения, «союзникам» надо было постараться. И главную роль в удушении белогвардейцев сыграли именно чехословаки. Но мы помним, что это не просто славянские воины — это официальные части французской армии, которыми командует французский генерал Жанен. Так кто же в конце концов ликвидировал Колчака?

Выступив в роли поджигателей настоящей междоусобной войны, чехи быстро покинули фронт и ушли в тыл, предоставив русским воевать с другими русскими. Под свою опеку они берут железную дорогу. Ими заняты лучшие казармы, огромное количество вагонов. У чехов лучшее вооружение, свои бронепоезда. Их кавалерия ездит в седлах, а не на подушках. И вся эта силища стоит в тылу, наедая себе щеки на русских харчах. Когда белые армии начали отход, оккупировавшие Транссибирскую магистраль чехи предпринимают спешную эвакуацию. В России они награбили много добра. Чешский корпус насчитывал около 40 тыс. солдат и занимал 120 тыс. железнодорожных вагонов. И вся эта махина разом начинает эвакуацию. Красная армия воевать с чехами не хочет, еще один мощный противник не нужен и отступающим белым. Поэтому они бессильно взирают на творимый чехами произвол. Ни один русский эшелон братьями славянами не пропускается. Среди тайги стоят сотни вагонов с ранеными, женщинами и детьми. В армию невозможно подвезти боеприпасы, потому что отступающие чехи пустили свои эшелоны по обеим колеям дороги. Они бесцеремонно отнимают паровозы у русских эшелонов, прицепляя их к своим вагонам. И машинисты везут чешский эшелон, пока паровоз не приходит в негодность. Тогда его бросают и берут другой, у ближайшего нечешского поезда. Так нарушается «кругооборот» паровозов, теперь вывезти ценности и людей просто невозможно.

Далее станции Тайга, по распоряжению чешского командования, не пропускают вообще никого, даже эшелоны самого Колчака. Генерал Каппель, назначенный адмиралом командовать войсками в этот критический момент, шлет генералу Жанену телеграммы, умоляя его «предоставить распоряжаться на русской железной дороге нашему министру путей сообщения». При этом заверял, что не произойдет ни задержки, ни сокращения движения чешских эшелонов. Ответа не последовало.

Генерал Каппель

Напрасно Каппель шлет телеграммы генералу Жанену, формально командующему всеми «союзными» войсками, в том числе и чехами. Ведь стремление закупорить дорогу продиктовано отнюдь не шкурными интересами чешских капитанов и полковников. Это строгий приказ генералов. Невозможность эвакуации подписывает смертный приговор белогвардейцам. Страшные сцены разыгрываются среди молчаливых сибирских сосен. Эшелоны тифозных, стоящие в лесу. Нагромождение трупов, медикаментов нет, еды нет. Медперсонал свалился сам или сбежал, паровоз замерз. Все обитатели госпиталя на колесах обречены. Красноармейцы так и найдут их потом в тайге, эти страшные, забитые мертвецами поезда...

Генерал-лейтенант Владимир Оскарович Каппель - участник Первой мировой войны, один из наиболее доблестных белых генералов на Востоке России, зарекомендовал себя как храбрый офицер, до конца сохранивший долг раз данной присяге. Он лично водил в атаки подчиненные части, по- отечески заботился о вверенных ему солдатах. Этот доблестный офицер Русской Императорской армии навсегда остался народным героем Белой борьбы, героем, горевшим пламенем неистребимой веры в возрождение России, в правоту своего дела. Доблестный офицер, пламенный патриот, человек кристальной души и редкого благородства, генерал Каппель вошел в историю Белого движения как один из самых светлых его представителей. Показательно, что когда во время Сибирского Ледяного похода в 1920 г. В.О. Каппель (он находился тогда в должности Главнокомандующего Белыми армиями Восточного фронта) отдал Богу душу, солдаты не оставили в безвестной ледяной пустыне тело своего славного командира, а совершили с ним беспримерный тяжелейший переход через озеро Байкал, чтобы достойно и по православному обряду предать его земле в Чите.

В других составах бегут от красных офицеры, чиновники и их семьи. Это десятки тысяч людей. Сзади катится вал Красной армии. Но организованная чехами пробка никак не рассасывается. Кончается топливо, замерзает в паровозе вода. Люди выходят и бредут пешком по тайге, вдоль железной дороги. Мороз настоящий сибирский — минус тридцать, а то и больше. Сколько замерзло в лесу, не знает никто...

Белая армия отходит. Этот крестный путь позднее получит название Сибирского Ледяного похода. Три тысячи километров по тайге, по снегам, по руслу замерзших рек. Отходящие белогвардейцы несут на себе все вооружение и амуницию. Но пушки по лесам не протащить. Артиллерия бросается. В тайге не найти и корма лошадям. Страшными вехами отмечают трупы несчастных животных отход остатков Белой армии. Не хватает лошадей — приходится бросить и все лишнее вооружение. С собой везут минимум продовольствия и минимум оружия. И такой ужас длится несколько месяцев. Боеспособность стремительно снижается. Так же быстро растет число заболевших тифом. В маленьких деревнях, куда заходят на ночлег отступающие, и больные и раненые вповалку лежат на полу. О гигиене и думать нечего. На смену ушедшим приходят новые партии людей. Там, где спал больной, ложится здоровый. Врачей нет, нет лекарств. Нет ничего. Главнокомандующий генерал Каппель отморозил себе ноги, провалившись в полынью. В ближайшей деревне простым ножом (!) доктор отрезал ему пальцы ног и кусок пятки. Без наркоза, без обработки раны. Через две недели Каппель скончался — к последствиям ампутации добавилось воспаление легких...

А рядом по железной дороге вьется бесконечная лента чешских эшелонов. Солдаты накормлены, сидят в теплушках, где в печках потрескивает огонь. Лошади жуют овес. Чехи едут домой. Полоса железной дороги объявлена ими нейтральной. В ней не будет боестолкновений. Займет красный отряд городок, через который тянутся чешские эшелоны, а белым его атаковать нельзя. Нарушишь нейтралитет железнодорожной колеи — чехи угрожают ударом.

Едут на санях в лесах остатки Белой армии. Тяжело тащатся кони. Дорог в тайге нет. Точнее, есть — но только одна.

Сибирский тракт — он забит повозками гражданских беженцев. По нему медленно бредут замерзшие женщины и дети из эшелонов, что давно замерли на блокированной чехами дороге. Сзади напирают красные. Чтобы пройти вперед, приходится буквально сметать с дороги застрявшие повозки и телеги. Пылают костры из вещей и саней. Крики о помощи никто не слышит. Пала твоя лошадь — ты погиб. Посадить тебя на свои сани никто не хочет — ведь если умрет и его лошадь, что будет с его детьми и его близкими? А в лесах бродят красные партизанские отряды. Они расправляются с пленными с особой жестокостью. Не щадят беженцев, убивают всех. Вот и сидят люди в замерзших поездах и тихо угасают на морозе, окунаясь в «спасительный» сон...

Возникновение партизанского движения в Сибири еще ждет своего исследователя. Оно многое объясняет. Знаете, под каким лозунгом шли в бой сибирские партизаны? Против Колчака, это факт. Но почему крестьяне Сибири боролись с оружием в руках против власти адмирала? Ответ лежит в агитационных материалах партизан. Наиболее значимым и известным в Сибири был отряд бывшего штабс-капитана Щетинкина. Интереснейшее описание того, под какими лозунгами он шел в бой, оставил капитан Г. С. Думбадзе. Отряд белогвардейцев в селе Степной Баджей захватил типографию красных партизан. В пей тысячи листовок: «Я, Великий князь Николай Николаевич, тайно высадился во Владивостоке, чтобы вместе с народной советской властью начать борьбу с продавшимся иностранцам предателем Колчаком. Все русские люди обязаны поддержать меня». Не менее поразителен и конец той самой листовки: «За Царя и советскую власть!»

Вам еще непонятно, почему англичане так настаивали, чтобы белогвардейцы не выдвигали «реакционных» лозунгов?

Но даже в сложившейся кошмарной ситуации у замерзших белогвардейцев был шанс остановиться и отразить наступление Красной армии. Если бы в тылу разом не загорелся пожар подготовленных эсерами восстаний. Как но расписанию, почти одновременно начались восстания во всех промышленных центрах Многомесячная агитация эсеров сделала свое дело. Большевики были для них много ближе «реакционных» царских генералов. В июне 1919 года был создан Сибирский союз эсеров. Листовки, выпушенные Им, призывали к свержению власти Колчака, утверждению народовластия и прекращении! вооруженной борьбы с советской властью. Практически одновременно, 18-20 июня, на состоявшемся в Москве (!) XI съезде партии эсеров были подтверждены их основные пели. Главная ИЗ них - подготовка выступления крестьян на всей территории, занятой колчаковцами \2 ноября в Иркутске - как завершающий этап — был создан новый властный орган - Политический центр. Именно он должен был взять власть в городе, объявленном белой столицей после падения Омска.

Тут в самый раз задать вопрос, почему же эсеры так вольготно чувствовали себя в колчаковском тылу? Куда смотрела контрразведка? Почему Верховный правитель России каленым железом не выжег это змеиное революционное гнездо? Оказывается, этого ему не давали делать англичане. Они всячески требовали вовлечения этой партии «вдело». Препятствовали наведению порядка и установлению настоящей диктатуры, что в условиях Гражданской войны было более, чем оправданно. За что же «союзники» так любят эсеров? Почему так настоятельно опекают их? Благодаря действию этой партии, в считанные месяцы между Февралем и Октябрем, русская армия потеряла боеспособность, а государство стало недееспособным. Специалистами «в вопросах разрушения и разложения, но не в созидательной работе» метко охарактеризовал эту братию белый генерал Чаплин.

Эсеры занимают посты в кооперативах, общественных организациях, руководят крупными сибирскими городами. И ведут активную тайную борьбу с... белогвардейцами. В рассказах о гибели Колчака и его армии обычно этому уделяется мало внимания. Напрасно. «Эта подпольная деятельность эсеров дала свои плоды гораздо позднее. — пишет в своих мемуарах "Белая Сибирь" генерал Сахаров, — и обратила неуспехи фронта в полную катастрофу армии, привела к разгрому всего дела, возглавляемого адмиралом Л. В. Колчаком». Эсерами начинается антиколчаковская агитация в войсках. Ответить на нес адекватно Колчаку сложно: свержение большевистской власти привело к восстановлению земского и городского самоуправления. Эти органы местной власти избраны еще но законам Временного правительства в 1917 году, они почти полностью состоят из эсеров и меньшевиков. Разогнать их нельзя — это недемократично, алого не допустят «союзники». Оставить тоже нельзя — они оплоты и очаги сопротивления наведению жесткого порядка. До самой своей гибели Колчак этой проблемы так и не решил...

21 декабря 1919 года началось вооруженное выступление эсеров в Иркутской губернии, через два дня они взяли власть в Красноярске, затем в Нижнеудинске. В мятеж вовлечены части 1-й Белой армии, находившиеся в тылу на формировании. Отступающие деморализованные, замерзшие части колчаковцев вместо подкреплений встречают мятежников и красных партизан. Такой удар в спину еще больше подрывает моральный дух белых. Штурм Красноярска не удается, основная масса отступающих белогвардейцев обходит город стороной. Начинается массовая сдача в плен.

Потерявшие надежду солдаты не видят смысла в продолжении борьбы. Беженцы не имеют сил и возможности бежать дальше. Однако значительная часть белых предпочитает марш в неизвестность позорной сдаче ненавистным большевикам. Эти непримиримые герои пройдут свой крестный путь до конца. Их ждало замерзшее русло реки Ангары, новые сотни километров таежных троп, огромное ледяное зеркало озера Байкал. Около 10 тыс смертельно усталых белогвардейцев пришли в управляемое атаманом Семеновым Забайкалье, привезя с собой столько же обессиленных тифозных больных. Количество погибших учету не поддается...

Такую же стойкость духа проявила и часть гарнизона Иркутска. Последние защитники власти те же, что и везде: присяге остаются верны юнкера и казаки. Эсеры начинают захват города 24 декабря 1919 года. Восстание начинается в казармах 53-го пехотного полка. Они находятся на противоположном от верных Колчаку войск берегу Ангары. Быстро подавить очаг мятежа не получается. Мост «случайно» оказался разобранным, а все пароходы контролируют «союзники:». Чтобы подавить восстание, начальник Иркутского гарнизона генерал Сычев вводит осадное положение. Поскольку до восставших без помощи «союзников» ему не добраться, он решает попытаться образумить бунтующих солдат с помощью артобстрела.

Множество «случайностей» заметим мы в этом восстании эсеров. На железнодорожной станции Иркутска последние недели постоянно находятся чешские эшелоны, двигающиеся во Владивосток. Но эсеровский Политцентр именно тогда начинает свое выступление, когда на вокзале стоит... поезд самого генерала Жанена. Ни раньше, ни позже. Во избежание недоразумения генерал Сычев уведомляет француза о своем намерении начать артиллерийский обстрел позиций мятежников. Момент критический — если сейчас подавить бунт, у колчаковской власти появляется шанс на выживание. Ведь в Иркутске находится эвакуированное из Омска правительство. (Правда, самого адмирала нет. Не желая расстаться с золотым запасом, он со своими эшелонами застрял в чешских пробках в районе Нижнеудинска.)

Поступки «союзников» в иркутских событиях лучше всего иллюстрируют их цели в русской Гражданской войне.

Генерал Жанен категорически запрещает наносить удар по мятежникам. В случае обстрела он грозит открыть артиллерийский огонь по городу. Впоследствии свой поступок «союзный» генерал объяснял соображениями гуманности и желанием избежать кровопролития. Командующий «союзными» войсками генерал Жанен не только запретил обстрел, но и объявил нейтральной полосой ту часть Иркутска, где скопились мятежники. Ликвидировать повстанцев становится невозможно, как невозможно не обращать внимания на ультиматум французского генерала: верных Колчаку войск в городе около 3 тыс. штыков, чехов — 4 тыс.

Но белые не сдаются. Они прекрасно понимают, что поражение в Иркутске приведет к полному уничтожению колчаковской власти. Комендант мобилизует всех находящихся в городе офицеров, привлечены к борьбе подростки-кадеты. Энергичные действия властей останавливают переход к восставшим новых частей гарнизона. Однако наступать в «нейтральную зону» белым невозможно, поэтому колчаковцы только защищаются. В город подходят другие части повстанцев, они и атакуют. Ситуация колеблется, никто не может взять верх. Ежедневно происходят жестокие уличные бои. Перелом в сторону правительственных войск мог произойти 30 декабря 1919 года с прибытием в город около тысячи солдат под командованием генерала Скипетрова. Этот отряд прислал атаман Семенов, он же направил Жаиену телеграмму, просившую «или о немедленном удалении из нейтральной зоны повстанцев, или же не чинить препятствий к выполнению подчиненными мне войсками приказа о немедленном подавлении преступного бунта и о восстановлении порядка».

Ответа не последовало. Генерал Жанен ничего не написал атаману Семенову, но действия его подчиненных были красноречивее любой телеграммы. Сначала на подступах к городу они под разными предлогами не пропустили три белых бронепоезда2. Прибывшие семеновцы все же начали наступление и без них, а из города его поддержали юнкера. Тогда эта «атака была отбита огнем чешских пулеметов с тыла, при этом около 20 юнкеров было убито, — писал очевидец. Доблестные славянские легионеры в спину расстреляли наступавших мальчишек юнкеров...

Но и это не смогло остановить порыв белогвардейцев. Семеновцы продвинулись вперед, и над восстанием нависла реальная угроза разгрома. Тогда чехи, отбросив всякие разговоры о нейтралитете, открыто вмешались в дело. Ссылаясь на приказание генерала Жанена, они потребовали прекращения боевых действий и отвода прибывшего отряда, угрожая в случае отказа применить силу. Не имея возможности связаться с казаками и юнкерами в городе, отряд семеновцев под дулами орудий чешского бронепоезда был вынужден отойти. Но чехи на этом не успокоились. Видимо, чтобы точно обезопасить антиколчаковское восстание, «союзники» разоружили отряд семеновцев, предательски на него напав!

Именно вмешательство «союзников» спасло разнородные силы эсеровского Политцептра от разгрома. Именно оно привело к поражению правительственных сил. Оно было совсем неслучайным. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить некоторые даты.

♦ 24 декабря 1919 года началось иркутское восстание.

♦ 24 декабря эшелон с золотым запасом, в котором ехал Колчак, был задержан чехами в Нижнеудинске на 2 недели. (Почему? Белогвардейцы обезглавлены, появление любимого солдатами Колчака может изменить настроение колеблющихся частей.)

♦ 4 января 1920 года борьба в Иркутске заканчивается победой эсеров.

♦ 4 января адмирал Колчак сложил с себя полномочия верховного правителя России и передал их генералу Деникину.

Совпадения заметны сразу. Чехи с подачи генерала Жанена не дают подавить мятеж, чтобы иметь красивый предлог не пускать Колчака в его новую столицу. Отсутствие адмирала и явная помощь «союзникам» помогает эсерам победить. Как результат этого — Колчак отрекается от власти. Просто и красиво. Историки же говорят нам о трусливых чехах, якобы пытающихся просто убежать от наступающих красных и потому заинтересованных в спокойном пути. Даты и цифры разбивают наивные теории на корню. Солдаты Антанты явно и недвусмысленно начали борьбу с белыми, лишь этого потребовали сложившиеся обстоятельства.

Ведь была у «союзников» еще одна, весьма ясная и конкретная цель. Выдача Колчака на расправу красным представляется в историографии как вынужденный шаг чехословаков. Дурно пахнущий, предательский, но — вынужденный. Мол, ничего не мог сделать другого благородный генерал Жанен, чтобы быстро и без потерь вывезти своих подчиненных из России. Вот и пришлось ему пожертвовать Колчаком и выдать его Полит-центру. Стон. Выдача Колчака состоялась 15 января 1920 года. Но за две недели до этого слабый эсерский Политцентр не только не смог взять власть самостоятельно, но был спасен от разгрома лично генералом Жаненом и чехами. Всего четыре

тысячи славянских легионеров могли диктовать свою волю белым и поворачивать ситуацию в самый решительный момент в нужную им сторону. Почему? Потому что за ними стоял весь 40-тысячный чехословацкий корпус. Это сила. Связываться с ней никто не хочет — начнешь бороться с чехами и добавишь себе сильного врага, а своему противнику — сильного друга. Вот поэтому и красные и белые обхаживают чехословаков как могут. А обнаглевшие чехи отнимают паровозы у санитарных эшелонов и оставляют их замерзать в тайге.

Если бы «союзники» хотели вывезти Колчака живым, им бы в этом никто не помешал. Такой силы просто не было. Да и красным проигравший адмирал был не особенно нужен. Не любят об этом говорить вслух, не показали в последнем фильме, а ведь 4 января Кочак отрекся от власти и дальше ехал под охраной-конвоем чехов уже как частное лицо. Снова вспомним хронологию иркутских событий и обратим внимание на то, что Колчак смог двинуться вперед с золотым эшелоном только после своего отречения. Задержан он был чехами но приказу генерала Жаиеиа, якобы для обеспечения его безопасности.

Дорого обходится представителям высшей русской власти «забота» об их безопасности. Александр Федорович Керенский для ее обеспечения отправил семью Николая II в Сибирь. Генерал Жанен для того же не пустил поезд Колчака в Иркутск, где его могли взять под охрану верные юнкера и казаки. Через две недели этот заботливый французский генерал совершенно спокойно передаст адмирала в Иркутске представителям эсеровского Политцентра. А ведь он давал «слово солдата», что жизнь бывшего Верховного правителя находится под охраной «союзников». Кстати, когда Колчак был Антанте нужен, то год назад в ночь переворота, приведшего его к власти, дом, где он жил, взяла под охрану английская часть. Теперь же чехословаки фактически взяли на себя роль его тюремщиков.

Это не слабый новорожденный эсеровский Политпентр диктовал чехам свою волю. Это «союзное» командование, попустительствуя эсерам, всячески им помогая, «назначило» дату их выступления в Иркутске. Это оно «готовило» новый режим, которому «под давлением обстоятельств» торопилось передать адмирала. Колчак не должен был остаться в живых. Но не могли же сами чехи его расстрелять. Точно как в истории с Романовыми, которые должны были пасть от руки большевиков, верховному правителю России «союзники» организовали эсеровскую пулю. И были к тому не только политические причины. О, эти причины поймет любой! Ведь речь идет — о золоте. Не о килограммах — о тоннах. О десятках и сотнях тонн драгоценного металла...

Много общего в гибели Колчака и семьи Николая II. В газете «Версия» № 17 за 2004 год опубликовано интервью профессора Дипломатической академии МИД России, доктора исторических наук Владлена Сироткина. Речь идет о «русском золоте», находящемся за границей и незаконно присвоенном «союзниками». Оно состоит из трех частей: «царской, «колчаковской» и «большевистской». Пас интересуют первые две. Царская часть состоит:

1)из золота, добытого на приисках, пиратски захваченного Японией в марте 1917-го во Владивостоке;

2) вторая часть: это не менее десяти пароходов драгоценного металла, отправленного русским правительством в 1908-1913 годах в США на создание международной валютной системы. Там оно и осталось, а проекту помешала «случайно» начавшаяся Первая мировая война;

3) примерно 150 чемоданов с драгоценностями царской семьи, уплывших в январе 1917 года в Англию.

И вот «союзные» спецслужбы руками большевиков организовали ликвидацию всей царской семьи. Это жирная точка в истории «царского» золота. Его можно не отдавать. Отчета более спросить некому — поэтому и не признают англичане и французы ни одной русской власти.

Второй по размерам частью русского золота является «колчаковское». Это средства, направленные в Японию, Англию и США на закупку вооружения. Своих обязательств перед Колчаком не выполнили как самураи, так и правительства Англии и США. Сегодня только золото, переданное Японии, тянет на сумму около 80 млрд долларов. Те, кто не верит в политику, поверьте в экономику! Продать и предать Белое движение было очень выгодно. Колчака ведь благородный генерал Жанен и чехи действительно продали, а если быть совсем точным — то обменяли. За его выдачу красные разрешили чехословакам увезти с собой одну треть золотого запаса российской казны, хранимой адмиралом. Эти деньги лягут потом в основу золотого запаса независимой Чехословакии. Ситуация та же — физическое уничтожение Колчака ставило точку в финансовых взаимоотношениях Антанты с белыми правительствами. Нет Колчака, некому спросить отчета.

Цифры разнятся. Разные источники оценивают сумму «русского золота» в разных цифрах. По в любом случае она внушительна Речь идет не о килограммах и даже не центнерах, а о десятках и сотнях тонн драгоценного металла. Не в мешках и баулах вывозили «союзники» накопленное русским народом за предыдущие столетия, а пароходами и эшелонами. Отсюда и разночтения: вагон золота сюда, вагон золота туда. Заметьте, что белогвардейское золото именно «колчаковское», а не «деннкинское», не «красновское» и не «врангелевское». Сопоставим факты, и «бриллиант» «союзного» предательства засверкает нам еще одной гранью. Никто из белых руководителей не был выдан красным и не погиб во время Гражданской войны, за исключением Корнилова, погибшего в бою. В плен к большевикам попал только адмирал Колчак. Деникин уехал в Англию, Краснов в Германию, Врангель эвакуировался из Крыма вместе с остатками своей разбитой армии. Погиб только адмирал Колчак, распоряжавшийся огромным золотым запасом.

Справедливости ради скажем, что факт гибели Колчака был настолько вопиющий, что вызвал огромный резонанс. «Союзным» правительствам пришлось даже создать особую комиссию для расследования действий генерала Жапена. «Однако дело ничем не кончилось, — пишет Великий князь Александр Михайлович. — На все вопросы генерал Жанен отвечал фразой, которая ставила допрашивавших в неловкое положение: "Я должен повторить, господа, что с Его Величеством Императором Николаем II поцеремонились еще меньше".

Не зря упоминал французский генерал о судьбе Николая Романова 11рпложил генерал Жанен свою руку и к исчезновению материалов об убийстве царской семьи. Первая часть «загадочно» исчезла но дороге из России в Великобританию. Это, так сказать, вклад английской разведки. Французы вносят в эту темную историю свою лепту. Уже после смерти Колчака, в начале марта 1920 года, в Харбине состоялась встреча основных участников раселедования: генералов Дитерихса и Лохвицкого, следователя Соколова, англичанина Вильтона и учителя царе вича Алексея. Пьера Жильяра.

Собранные Соколовым вещественные доказательетва и все материалы следствия находились в вагоне британца Вильтона, имевшего дипломатический статус. Решался вопрос об отправке их за границу. В этот момент, как но заказу, на КВЖД вспы х I гула забастовка. Обстановка накалилась, и даже выступавший против увоза материалов генерал Дитерихс согласи лея с мнением остальных. Письменно обратившись к генералу Жанену, участники импровизированного совещания просили его обеспечить сохранность документов и останков царской семьи, находившихся в специальном сундуке. В нем кости, фрагменты тел. Из-за отступления белых следователь Соколов экспертизы сделать не успел. Забрать их с собой он не имеет права: следователь только тогда имеет доступ к материалам, когда он лицо официальное. Исчезает власть. Со ко юна во главе следствия поставившая, — исчезают и его полномочия. Не имеют никакого права на вывоз документов и реликвий и остальные участники расследования.

Единственный вариант спасти доказательства и оригиналы документов следствия — передать их Жанену. В середине марта 1920 года Днтерихс, Соколов и Жильяр передали Жанену нес имеющиеся у них материалы, предварительно сняв копии с документов. Вывезя их из России, французский генерал должен передать их в Париже Великому князю Николаю Николаевичу Романову. К великому удивлению всей эмиграции, Великий князь отказался принять у Жанеиа материалы и останки. Мы удивляться не будем: вспомним только, что бывший главнокомандующий русской армией Великий князь Николай Николаевич Романов в числе других «узников» охранялся чудесным отрядом матроса Задорожного и был вывезен вместе со всеми на британском дредноуте в Европу. Именно таких покладистых членов семьи Романовых и спасали от гибели.

После отказа Романова принять реликвии генерал Жанен не нашел ничего лучшего, как передать их в руки... бывшего посла Временного правительства Гирса. После этого документов и останков больше никто никогда не видел, а их дальнейшая судьба точно неизвестна. Когда Великий князь Кирилл Владимирович, объявивший себя наследником русского престола» попытался выяснить их местонахождение, то вразумительного ответа не получил. Вероятнее всего, они хранились и сейфах одною из парижских банков. Потом появилась информация, что во время оккупации немецкой армией Парижа сейфы были вскрыты, а вещи и документы исчезли. Кто и зачем это сделал — тайна и на сегодняшний день...

Теперь перенесемся из далекой Сибири на северо-запад России, Здесь ликвидация белых была не такой масштабной, но зато проходила в непосредственной близости от красного Петрограда, результаты для белых по своему ужасу и степени предательства могут соревноваться с трагедией гибели армии Колчака.

Литература:

Романов А. М. Книга воспоминаний. М.: ACT, 2008. С 356

Филатьев Д. В. Катастрофа Белого движения и Сибири / Восточный фронт адмирала Колчака. М.: Ценгрнолнграф. 2004. С. 240.

Сахаров К. Белая Сибирь/ Восточный фронт адмирала Колчака. М.: Центрполиграф, 2004. С. 120.

Думбадзе Г. С. Что способствовало нашему поражению в Сибири в Гражданскую войну Восточный фронт адмирала Колчака. М.: Центронолиграф. 2004. С. 586.

Новиков И. А. Гражданская война в Восточной Сибири М.: Цеитрполиграф, 2005. С. 183.

Атаман Семенов. О себе. М.: Цеитрполиграф, 2007. С. 186.

Богданов К. А. Колчак. СПб.: Судостроение, 1993. С. 121

Романов A.M. Книга воспоминаний. М.: ACT, 2008. С. 361

Одной из самых интересных и неоднозначных фигур в истории России ХХ века является А. В. Колчак. Адмирал, флотоводец, путешественник, океанограф и литератор. До сих пор эта историческая личность вызывает интерес у историков, писателей и режиссёров. Адмирал Колчак, биография которого окутана интересными фактами и событиями, представляет большой интерес для современников. На основе его биографических данных создаются книги, пишутся сценарии для театральных подмостков. Адмирал Колчак Александр Васильевич - герой документального кино и художественных фильмов. Невозможно до конца оценить значение этой личности в истории русского народа.

Первые шаги юного кадета

А. В. Колчак, адмирал Российской империи, появился на белый свет 4 ноября 1874 года в Санкт-Петербурге. Семья Колчаков происходит от древнего дворянского рода. Отец - Василий Иванович Колчак, генерал-майор морской артиллерии, мать - Ольга Ильинична Посохова, донская казачка. Семья будущего адмирала Российской империи была глубоко религиозной. В своих детских воспоминаниях адмирал Колчак Александр Васильевич отмечал: «Я православный, до времени своего поступления в начальную школу я получал семейное воспитание под руководством своих родителей». Проучившись три года (1885-1888) в Петербургской классической мужской гимназии, молодой Александр Колчак поступает в Морское училище. Именно там А. В. Колчак, адмирал Российского флота, впервые познаёт военно-морские науки, которые в дальнейшем станут делом его жизни. Учёба в Морском училище открыла незаурядные способности и талант А.В.Колчака к морскому делу.

Будущий адмирал Колчак, краткая биография которого свидетельствует, что основной его страстью стали путешествия и морские приключения. Именно в 1890 году шестнадцатилетним подростком молодой кадет впервые вышел на морские просторы. Случилось это на борту броненосного фрегата «Князь Пожарский». Учебное плавание длилось около трёх месяцев. За это время младший кадет Александр Колчак получил первые навыки и практические знания по морскому делу. В дальнейшем, за время обучения в Морском кадетском корпусе, А. В. Колчак неоднократно выходил в походы. Его учебными суднами были «Рюрик» и «Крейсер». Благодаря учебным походам, А. В. Колчак стал предметно изучать океанографию и гидрологию, а также навигационные карты подводных течений у берегов Кореи.

Полярные исследования

По окончании Морского училища молодой лейтенант Александр Колчак подаёт рапорт на морскую службу в Тихом океане. Прошение было одобрено, и он был направлен в один из морских гарнизонов Тихоокеанского флота. В 1900 году адмирал Колчак, биография которого тесно связана с научными исследованиями Северного Ледовитого океана, отправляется в первую полярную экспедицию. 10 октября 1900 года, по приглашению известного путешественника барона Эдуарда Толля, научная группа двинулась в путь. Целью экспедиции было установление географических координат загадочного острова Земля Санникова. В феврале 1901 года Колчак сделал большой доклад про Великую северную экспедицию. В 1902 году на деревянной китобойной шхуне «Заря» Колчак и Толль вновь двинулись в северное плавание. Летом того же года четверо полярников во главе с начальником экспедиции Эдуардом Толлем покинули шхуну и отправились на собачьих упряжках исследовать побережье Арктики. Обратно никто не вернулся. Долгие поиски пропавшей экспедиции результатов не принесли. Весь экипаж шхуны «Заря» был вынужден вернуться на большую землю. Спустя некоторое время А. В. Колчак подаёт прошение в Российскую академию наук о повторной экспедиции на Северные острова. Главной целью похода было отыскать членов команды Э. Толля . В результате поисков были обнаружены следы пропавшей группы. Однако живых членов команды уже не было. За участие в спасательной экспедиции А. В. Колчак был отмечен Императорским орденом "Святого Равноапостольного Князя Владимира" 4-й степени. По результатам работы исследовательской полярной группы Александр Васильевич Колчак был избран действительным членом Российского географического общества.

Военный конфликт с Японией (1904-1905)

С началом русско-японской войны А. В. Колчак просит перевести его из научной академии в Морское военное ведомство. Получив одобрение, он едет служить в Порт-Артур к адмиралу С. О. Макарову, командующему Тихоокеанским флотом. А. В. Колчак назначается командиром миноносца «Сердитый». Шесть месяцев будущий адмирал доблестно сражался за Порт-Артур. Однако, несмотря на героическое противостояние, крепость пала. Солдаты русской армии капитулировали. В одном из боёв Колчак получает ранение и попадает в японский госпиталь. Благодаря американским военным посредникам, Александр Колчак и другие офицеры Российской армии были возвращены на Родину. За проявленный героизм и мужество Александр Васильевич Колчак был награждён именной золотой саблей и серебряной медалью «В память русско-японской войны».

Продолжение научной деятельности

После шестимесячного отпуска Колчак вновь приступает к научно-исследовательской работе. Основной темой его научных трудов стала обработка материалов полярных экспедиций. Научные труды по океанологии и по истории полярных исследований помогли молодому учёному завоевать почёт и уважение в научной среде. В 1907 году вышел в свет его перевод труда Мартина Кнудсена «Таблицы точек замерзания морской воды». В 1909 году опубликована авторская монография «Лёд Карского и Сибирского морей». Значение трудов А. В. Колчака заключалось в том, что он впервые заложил учение о морских льдах. Русское географическое общество высоко оценило научную деятельность учёного, вручив ему высшую награду «Золотую Константиновскую медаль». А. В. Колчак стал самым молодым из полярных исследователей, которые удостоены этой высокой награды. Все предшественники были иностранцами, и только он стал первым в России обладателем высокого знака отличия.

Возрождение Российского флота

Проигрыш в русско-японской войне очень тяжело переносился русским офицерством. Не стал исключением и А.В. Колчак, адмирал по духу и исследователь по призванию. Продолжая изучать причины поражения русской армии, Колчак разрабатывает план по созданию Морского Генерального штаба. В своём научном докладе он высказывает свои соображения о причинах военного поражения в войне, о том, какой флот нужен России, а также указывает на недостатки в оборонительной способности морских судов. Выступление оратора в Государственной думе не находит должного одобрения, и покидает службу в Морском Генеральном штабе А. В. Колчак (адмирал). Биография и фото того времени подтверждают его переход на преподавательскую работу в Морскую Академию. Несмотря на отсутствие академического образования, руководство академии пригласило его читать лекции на тему совместных действий армии и флота. В апреле 1908 года А. В. Колчаку присвоено воинское звание капитана 2-го ранга. Спустя пять лет, в 1913 году, он был произведён в чин капитана 1-го ранга.

Участие А. В. Колчака в Первой мировой войне