Пять титулов фараона

Начиная с XI династии Среднего царства фараон при коронации выбирал себе пять титулов, или тронных имен. Эти тронные имена (титулатура фараона) были не случайными, а обозначали намерения фараона, будущие деяния правителя – то, что он хотел осуществить за время своего правления. Кроме того, в перечне тронных имен содержалось указание на бога, который был для этого фараона особенно почитаемым и важным.

Первым называлось «имя Гора», и тем самым подчеркивалась роль фараона в качестве земного воплощения бога Гора. Второе имя – «имя Небти», или «имя обеих владычиц» – подчеркивало, что фараон является повелителем Верхнего и Нижнего Египта. Богиня Нехбет, которую изображали на гербе в виде коршуна, считалась покровительницей Верхнего Египта, а Ваджет – представленная в виде кобры – была покровительницей Нижнего Египта. Третье имя – «золотое имя Гора». Его значение точно не установлено. Четвертое – тронное имя правителя Верхнего и Нижнего Египта, в котором подчеркивалось единение двух частей страны. Пятым именем считается личное имя фараона, данное ему при рождении, снабженное необходимым указанием на его божественное происхождение – сын Ра. В науке фараонов чаще всего называют по первому, четвертому и пятому имени. Все имена обозначились соответствующими иероглифами, и получался длинный ряд. Перечисление всех имен фараона трудно запомнить. Личное имя фараона, данное ему при рождении, известно было только узкому кругу приближенных и родственников. После коронации, когда фараон получал все свои имена, его вообще не называли по имени. На рельефах и живописных изображениях имя фараона помещали внутрь картуша – овального обрамления, по которым ученые сразу определяют, что речь идет об имени.

Картуши были довольно большими, чтобы вместить многочисленные иероглифы. Например, пять тронных имен фараона Тутанхамона выглядели примерно так:

Первое имя Гора – Ka-nacht tut-mesut – «Могучий бык, совершенный в своем воплощении».

Второе имя Небти – Nefer-hepru segereh-taui se-hetep-netjeru nebu – «Движущая сила Закона, умиротворяющего обе страны, угодная всем богам».

Золотое имя Гора – Wetjes-chau sehetep-netjeru – «Дающий знаки, примиряющий богов».

Тронное имя – Nesu-bity: Nebcheprure – «Царь Верхнего и Нижнего Египта, Проявление бога Ра».

Личное имя – Sa-Re: Tutanchamun (heqa-iunu-schema) – «Сын Ра, Живой образ Амона, правитель Верхнего Египта и Гелиополиса».

Четвертое и пятое имена помещены в картуши. Фараоны первых династий стали помешать свои имена Гора в рамку, так называемый серех – упрощенный рисунок крепости с изображением сокола, символа Гора. Только фараон IV династии Снофру (около 2639-2604 г. до н. э.) приказал заключить его личное имя в картуш. Фараон Нефериркар из V династии, правивший около 2483-2463 г. до н. э., применил обрамление для тронного имени.

На языке древних египтян картуш назывался шену от глагола «шени», означавшего «окружать». Возможно, при начертании картуша за образец было взято «кольцо Шен» – древнеегипетский символ Вечности. В религиозном мировоззрении древних египтян имя имело чрезвычайно важное значение для жизни после смерти. Картуши с именами ненавистных фараонов скалывали с каменных плит саркофагов, храмов и гробниц. Людям запрещалось произносить их имена.

Из книги От фараона Хеопса до императора Нерона. Древний мир в вопросах и ответах автора Вяземский Юрий ПавловичНа службе у фараона Вопрос 1.46Сравнительно недавно в нашей стране люди считались винтиками.А как любили называть себя древнеегипетские чиновники?Вопрос 1.47Во времена правления XII династии при дворе фараона появляются особые чиновники, именуемые «находящимися над тайной

Из книги Мистика Древнего Рима. Тайны, легенды, предания автора Бурлак Вадим НиколаевичБегство фараона В начале прошлого века известный русский историк, академик Василий Васильевич Струве обратил внимание на собрание древнеегипетских пророчеств. Этот документ относился к IV столетию до новой эры. В нем говорилось, что фараон Нектанеб II был не только главой

Из книги Великий псевдоним автора Похлёбкин Вильям Васильевич11. Все пять ответов на пять прежде недоуменных вопросов Итак, теперь мы полностью знаем все о происхождении главного псевдонима И.В.Джугашвили – великого псевдонима XX века – «Сталин». И мы располагаем отныне ясными ответами на все пять вопросов, стоявших перед нашим

Из книги Взлет и падение «красного Бонапарта». Трагическая судьба маршала Тухачевского автора Прудникова Елена АнатольевнаПять орденов и пять побегов Уже 1 августа их полк оказался на фронте. В первом же бою под фольварком Викмундово рота, в которой он служил, отличилась: преследуя врага, они прорвались через реку по горящему мосту. Оба офицера, бывших на этом мосту, получили награды: командир

Из книги Мифы древности - Ближний Восток автора Немировский Александр ИосифовичСны фараона Через два года фараону привиделось во сне: стоит он у Нила и видит, как выходят одна за другой семь прекрасных на вид и тучных коров и пасутся в тростниках. И вот вслед за ними на берег поднимаются семь безобразных, тощих коров и становятся рядом с

Из книги Русь и Рим. Мятеж Реформации. Москва – ветхозаветный Иерусалим. Кто такой царь Соломон? автора4. Отказ Пятого Короля от титулов и удаление в монастырь История Василия Блаженного Возвращаясь к западноевропейской версии биографии Пятого Короля (Карла V), нельзя не обратить внимания на примечательную деталь: в конце жизни, в 1556 году, Пятый Король отказался от всех

Из книги Путь из варяг в греки. Тысячелетняя загадка истории автора Звягин Юрий ЮрьевичГ. Пять метров туда, пять метров сюда… Любят, правда, говорить о том, что в прежние времена реки были глубже. Но мы же с вами на примере Ловати видели, что это, скорее всего, миф. Точнее же утверждать нельзя, поскольку, насколько я понимаю, вопрос до сих пор не исследован. В

Из книги История Петербурга наизнанку. Заметки на полях городских летописей автора Шерих Дмитрий Юрьевич Из книги Серпухов. Последний рубеж. 49-я армия в битве за Москву. 1941 автора Михеенков Сергей ЕгоровичГлава 2 Бои за Калугу Пять дней, пять ночей Дивизии 49-й армии выгружают в пути. Они идут на Калужский УР. 5-я гвардейская и полк 194-й стрелковой вступают в бой. Сводки Совинформбюро. Генерал Жуков вступает в должность командующего Западным фронтом. Бои на родной земле.

Из книги Строгоновы. 500 лет рода. Выше только цари автора Кузнецов Сергей ОлеговичЧасть III ТИТУЛОВ НЕТ - ДВОРЦЫ ОСТАЛИСЬ

Из книги Проклятие фараонов. Тайны Древнего Египта автора Реутов СергейЦилиндры фараона История эта началась несколько десятилетий назад, когда слесарь одного НИИ в городе Тбилиси в качестве гонорара за починку крыши получил от своей соседки, пожилой грузинки, возможность выбрать любую книгу из старинного сундука. Выбрав рукопись на

Из книги Книга 2. Освоение Америки Русью-Ордой [Библейская Русь. Начало американских цивилизаций. Библейский Ной и средневековый Колумб. Мятеж Реформации. Ветх автора Носовский Глеб Владимирович4. Отказ пятого короля от титулов и удаление в монастырь История Василия Блаженного Возвращаясь к западноевропейской версии биографии Пятого Короля = Карла V, нельзя не обратить внимания на яркую деталь. Оказывается, в конце жизни, в 1556 году, Пятый Король отказался от всех

автора Талина Галина ВалерьевнаГлава II Росписи и книги наместнических титулов Систематизацией наместнических титулов в рассматриваемый нами период занимался Посольский приказ, поскольку практика присвоения титулов была непосредственно связана с дипломатической деятельностью. Приказ составлял

Из книги Наместники и наместничества в конце XVI – начале XVIII века автора Талина Галина ВалерьевнаПриложение 1 Реестр наместнических титулов 1580–1682 гг. (Реестр составлен на основании записей в книгах наместнических титулов до царствования Федора Алексеевича

Из книги Наместники и наместничества в конце XVI – начале XVIII века автора Талина Галина ВалерьевнаПриложение 2 Реестр наместнических титулов 1682–1706 гг. (Реестр составлен на основании записей в книгах наместнических титулов, начиная с царствования Ивана и Петра

Из книги Русская правда [Язычество - наш «золотой век»] автора Прозоров Лев РудольфовичГлава 3 Пять каст, пять сторон света Шива-Жизнодавец, Повелитель Сил, Сидя у порога дома, живность сотворил, И большим, и малым корм и карму дал, И князьям, и нищим – всем, кого создал Редьярд Киплинг «Артхашастра». Тело Пуруши и сыновья Ману. Пятины Ирландии и ее

Кадр из х/ф "Фараон" (1966г. Режиссёр Ежи Кавалерович)

Многие фараоны эпохи Древнего царства изображены в схенти, парике и сандалиях из тросника или босыми. Первые отступления от общепринятого схенти появились именно в костюме фораона. Это были как бы вторые передники из плиссированной ткани, надетые сверх обычной набедерной повязки.

Знаками царского могущества фараона были золотая подвязанная борода, корона и посох. В эпоху архаики, до объединения Верхнего и Нижнего Египта (ок. 3200 г. до н.э.), властитель каждого из них имел свою корону. Согласно списку фараонов Манефона – 2900 г. до р. х. Верхним Египтом правил фараон Мен , возможно тот же самый, которого в др. источниках называют Нармером . Мен с большим войском двинулся на север и захватил дельту Нила. Так образовалось единое египетское царство, простиравшееся с севера на юг примерно на 1000 км, от Средиземного моря до первых нильских порогов. Объединение Египта фараоном Меном считается началом египетской истории, однако до окончания эпохи Древнего царства существовало деление царства на две территории, а фараон именовался правителем Верхнего и Нижнего Египта (Учёные предлагают этот период называть Ранним царством ). Корона Верхнего Египта – белая , в виде кегли, корона Нижнего Египта – цилиндрическая красная , с высоким закруглённым выступом сзади. После объединения, с начала эпохи Древнего царства, венец фараонов являл собой соединение двух этих форм: одна была вставлена в другую, цвета сохранены. Сдвоенную корона символизируовала важный этап в истории страны. Называлась она – пшент (па-схемти) . Атеф - белая корона с двумя окрашенными в красный цвет перьями страуса по бокам, которую носил древнеегипетский бог Осирис. Между двумя страусиными перьями (они символизировали две истины – жизнь и смерть) расположена похожая на вытянутую луковицу белая поверхность короны. Перья страуса пышные у основания, сверху образуют небольшой завиток. Те же самые перья (только по одному) носила богиня мудрости Маат. Корона атеф на голове у Осириса, является своего рода символом управления загробным миром. Перья олицетворяют истину, справедливость и баланс. По внешнему виду корона атеф похожа на корону хеджет , которую носили фараоны Верхнего Египта. Отличие двух корон в том, что на короне хеджет не было перьев по бокам. В Новом царстве возникли и несколько модернизированные типы царских головных уборов. В случае исполнения жреческих обязанностей фараон надевал металлический шлем небесно-голубого цвета(хепреш ) . Хемхемет (также известна как «тройная корона атеф») - ритуальная древнеегипетская корона. Хемхемет состоит из трёх корон атеф, каждая из которых раскрашена разноцветными полосами жёлтого, синего, зелёного и красного цвета; с обеих сторон хемхемет увенчана страусиными перьями; также корона может быть украшена солнечными дисками Ра; в основании короны разветвляются два закрученных по спирали бараньих рога; иногда, особенно в тех случаях когда подобные короны носили фараоны, с рогов хемхемет могли свисать большие уреи. В зависимости от контекста, бараньи рога являлись символом бога солнца Амона, создателя всего живого Хнума и лунного бога Яха.Подобную корону иногда надевали поверх Немеса. Название короны можно перевести как «вопль» или «военный клич».

Роскошь, которую позволяла себе знать – ничто по сравнению с пышностью, которой окружали себя царственные особы. Фараон считался сыном самого бога солнца Ра, его особа обожествлялась. На божественное происхождение и неограниченную власть указывала особая символика - обруч со змеёй-уреусом, укус которой приводил к неизбежной смерти. Золотая змея-уреус обвивала царственный лоб так, что голова страшной змеи находилась в центре. Изображениями змеи и коршуна украшались не только головная повязка фараона, но и корона, пояс и шлем. Все атрибуты власти обильно украшались золотом, цветной эмалью и драгоценными камнями.

Вторым по значению головным убором фараона был большой платок из ткани в полоску. Он служил защитой от солнца и пыли, назывался «клафт-ушерби» - атрибут культа бога Амона - и также относился к древним символам царской власти. Клафт состоял из большого куска полосатой ткани, ленты и диадемы с «уреем» - скульптурное изображение кобры, хранительницы власти на земле и небе. Поперечную сторону ткани накладывали на лоб горизонтально, укрепляя лентой, сверху надевали диадему со скульптурным изображением раздувшей капюшон змеи. Материю, свисающую сзади, на спине, собирали и туго обвивали шнуром, создавая подобие косы. Боковые части клафта округляли, чтобы спереди на плечах прямые куски ткани подали чётко прямо. Кроме того, фараон охотно надевал, особенно во время военных действий, изысканный и простой синий шлем с уреями и с двумя лентами на затылке – хепреш. Немес – специальный царский платок, был достаточно велик, чтобы срыть небольшой круглый парик. Он сооружался из ткани, опоясывал лоб, спускался с двух сторон лица на грудь и образовывал сзади остроугольный карман. Немес, как правило, был белого цвета с красными полосами. Его готовили зарание. Он закреплялся на голове золотой лентой, что было просто необходимо, когда фараон возлагал поверх «немеса» двойную корону, корону Юга или корону Севера. Кроме того, на немес устанавливали два пера либо корону «атеф»: колпак Верхнего Египта с двумя высокими перьями, помещёнными на рога барана, между которыми сверкал золотой диск, обрамлённый двумя уреями, увенчанными такими же золотыми дисками.

К числу ранговых знаков, используемых в официальном костюме представителей верхушки власти относился также полосатый воротник-ожерелье , скроенный по кругу – солярный знак. Знаковую роль выполняли также цвета полос : жёлтый - у светских сановников, синий - у жрецов, красный - у военачальников. Голубые (широкие и узкие попеременно) полосы по жёлтому фону на клафте и воротнике были привилегией фараона. Помимо урея – главного символа царской власти, фараону принадлежали трёххвостая плеть и скипетр с загнутой крючком верхней частью. Скипетр тоже было несколько: простой посох – символ земледелия и скотоводства, жезл в рост человека, который внизу оканчивался двузубцем, а на верху был украшен остроконечным изображением головы шакала. Не мене важным ранговым знаком у фараона во время всех торжественных церемоний была накладная искусственная борода – символ владения землёй. Бороды, как и парики, делались из разных материалов, в том числе из золота. Они имели различну форму: вытянутые в виде заплетённой косички с завитым кончиком; удлинённые, совершенно плоские и гладкие; завитые маленькими локонами поперечными рядами; в виде небольшого кубика или лопатки. Бороду также украшали маленьким уреем. Крепилась она обычно двумя подвязками.

Одеяния царских особ отличалось от одежды знати дороговизной материала и тончайшей выделкой. Основной частью одеяния фараона, как и у всех египтян, была набедренная повязка, но царская делалась гофрированной. Она придерживалась широким поясом с металлической пряжкой, с превосходно исполненными иероглифами в царском картуше спереди и бычьим хвостом сзади. Иногда к поясу повязывали передник в форме трапеции. Этот передник был полностью из драгоценного металла или из нитей бус, натянутых на рамку. С обех сторон передник украшали уреи, увенчанные солнечными дисками. Завершают это убранство драгоценности и украшения. Фараон носил самые различные ожерелья. Чаще всего они представляли собой нанизанные золотые пластинки, шарики и бусины с плоской застёжкой сзади. Классическое ожерелье состояло из целого ряда бус и весили несколько килограммов, но перечень необходимых украшений на этом не заканчивался. На шею, на двойной цепи, надевали нагрудное украшение в форме фасада храма и не менее трёх пар браслетов: одну на предплечье, вторую – на запястья, третью – на щиколотки. Иногда поверх всех этих украшений фараон надевал длинную прозрачную тунику с короткими рукавами и таким же прозрачным поясом, завязанным спереди.

Фараон и его жена носили сандалии с позолоченными и золотыми украшениями. Носок таких сандалий заворачивался кверху. Сами сандалии крепили к ноге длинными пёстрыми ремешками, обматывая их вокруг ноги до самого колена. На подошвах изображали бытовые и военные сцены. На официальных приёмах нельзя было появляться не обутым. Но поскольку это был знак привилегированного положения, их очень берегли. Даже фараоны ходили босиком в сопровождении слуги, который нёс сандалии. Вообще, Египет единственная цивилизация Древнего Востока, о которой мы знаем достаточно много. В силу своей закрытости от соседних государств, за три тысячелетия своего существования, был создан разнообразный мир правил, традиций и предпочтений. Особо жёсткими правилами этикета был связан фараон. Ни он, ни его подданные не могли ни на йоту отойти от раз и навсегда определённой роли в общем «государственном спектакле». Сакральный смысл лежал во всех словах и поступках фараона – живого бога, от которого зависло благополучие «земли Кемет». Даже в семейном кругу фараон носил парик и особые атрибуты власти, которые вместе с положенными браслетами и ожерельями весили несколько килограммов.

Жена фараона, как и все женщины носила калазирис. Его могли дополнять роскошный пояс или туникообразное платье, или плащ из прозрачной ткани. Непременными ранговыми знаками царицы были урей и головной убор в форме ястреба – символ богини Исиды, который своими крыльями укрывал её головку, а в когтях держал перстень с печатью. Вторым ранговым головным убором царицы была разукрашенная шапочка с небольшим, похожим на колпачёк, выступом, к которому крепили цветок лотоса. Царице полагался скипетр в виде цветка лотоса.

Предметы окружающие

фараона и его семью имели, как правило, символическое значение, что обуславливало их форму и украшение. Царский трон

– наиважнейшая принадлежность власти, сохранил с древнейших времён простую форму равностороннего куба, но пышностью своего убранства превосходил всю остальную утварь. Сам стул был обит золотыми листами, сидение расписано разноцветной финифтью, на котором лежала богато вышитая подушка. Тронное кресло украшалось иероглифическими надписями, объясняющими божественное происхождение фараона. Царский трон стоял на роскошно отделанном широком возвышении. Над ним возвышался плоский балдахин, который поддерживали четыре колоны, капители которых изображали священный цветок лотос. Всё убранство трона должно было символизировать могущество фараона.

Не менее роскошно украшались тронные носилки

, в которых восседал фараон во время торжественных процессий. Носилки несли знатнейшие сановники государства. Сделанные из золота, они были украшены символической фигурой ястреба – эмблемы мудрости, сфинкса с двойной короной – эмблемой владычества над обоими мирами, льва – эмблемы мужества и силы, уреями и т.д. Над сидением устанавливали опахало, которое заменяло балдахин.

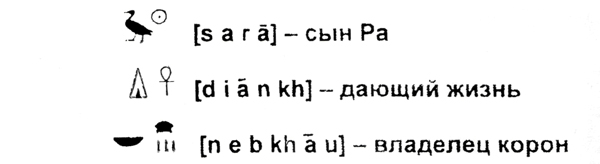

Известно, что древние египтяне пользовались словесно-слоговым письмом. Знаки древнеегипетского письма получили названия «иероглифы», то есть буквально в переводе с греческого ‘священные высеченные знаки’. Один иероглиф мог передавать отдельный слог или целое слово. Причем слоговой знак обычно обозначал конкретный согласный в сочетании с любым гласным или без него. Огласовка многих древнеегипетских слов неизвестна; ученые пользуются в этих случаях так называемым условным чтением, добавляя в слоги гласный [е]. Ниже приводятся древнеегипетские имена в иероглифической записи с их условным чтением и принятыми русскими соответствиями.

Имена богов:

Титулы фараонов:

Имена царей и фараонов:

Задание 1. Прочтите имя фараона:

Задание 2. Запишите имя фараона Менхепер-Ра.

Примечания.

1. В транскрипции обозначает один придыхательный звук.

2. Иногда в именах могли обозначаться и гласные знаками близких по звучанию согласных

3. Знаки упорядочивались так, чтобы запись выглядела красиво: не обязательно друг за другом, мелкие знаки могли выписываться под другими, как бы заполняя вместе невидимый квадрат.

Подсказка 1

7) Теперь можем записать имя Менхепер-Ра, используя знаки в картуше в следующем порядке: /rā-m-n-kheper/, то есть диск - шахматная доска - волна - жук, что дает в транскрипции .

8) Но тогда верно ли мы прочли имя фараона в первом задании? Ведь имя бога выносится на первое место только в записи, а в произношении присутствует в конце. А в начале данной записи стоит имя Амон (даже без Ра). Если прочесть в инвертированном порядке, получается /t-u-t-ānkh-imen/, что уже позволяет узнать имя фараона .

Знак анх (анкх) представляет собой оберег, изображая пояс, завязанный узлом; его вариантом предположительно является и картуш, заключающий имена фараонов.

Действительно, фараон Эхнатон как раз и известен как учредитель культа единого бога Атона-Ра, чье имя и включено в состав его собственного имени (прежнее его имя Аменхотеп IV; Эхнатон буквально "дух, угодный Атону’). Этот культ сменил предшествующий культ многих богов, возглавляемых верховным богом Амоном-Ра, другим воплощением Ра. Вернул культ Амона-Ра фараон Тутанхамон.

Послесловие

Для словесно-слогового письма, каким пользовались древние египтяне, характерно разнообразие способов передачи звучания. Один иероглиф мог передать целое слово с его привычным звучанием и смыслом, а мог передать лишь набор звуков по принципу ребуса (в слоговом чтении). Слоговыми знаки названы условно: ведь они, будучи производными от иероглифов, могли соответствовать не одному слогу, а двум или даже трем - в соответствии с тем словом, которое обозначал иероглиф. Причем гласные внутри слогов могли меняться или вовсе отсутствовать. Таким образом, в системе фонетических знаков были знаки односложные, двусложные и трехсложные; односложных было немного - около трех десятков; иногда их еще называют «древнеегипетским алфавитом».

Таким образом, для передачи звукового облика имен писец имел выбор: он мог использовать полностью разложенное написание односложными знаками или же предпочесть более компактную запись, включающую дву- или трехсложные знаки. Например, слог в составе имени бога Хепри заключен в чтении знака «жук» , а в имени фараона Эхнатона передается расчерченным диском. Выбор мог подчеркивать и смысл имени: жук-скарабей считался одним из воплощений бога Ра (можно вспомнить, как он блестит на солнце). В задаче звук имеет и другие графические воплощения: в знаках (‘жизнь’) и (‘корона’), причем сами знаки в составе титулов «дающий жизнь» и «владелец корон» имеют словесный характер.

В задаче представлены как будто бы два способа передачи звука [u]: знаком цыпленка в имени Тутанхамон и тремя чертами в слове ‘корон’ - . Очевидно, знак цыпленка используется как слоговой, а три черты - скорее всего, как смысловой, передающий множественность. Этот знак выступает, таким образом, как своего рода детерминатив множественного числа, не имеющий собственного чтения, но подсказывающий чтение основного знака.

Египетский писец выбирал наиболее подходящий вариант записи, ориентируясь на возможности материала. И главное - в соответствии с принципом египетского письма, которое должно было говорить не только сердцу (оно считалось вместилищем ума, а не чувств), но и глазу.

Начиная с XI династии Среднего царства, фараон при коронации выбирал себе пять титулов, или тронных имен. Эти тронные имена (титулатура фараона) были не случайными, а обозначали намерения фараона, будущие деяния правителя - то, что он хотел осуществить за время своего правления. Кроме того, в перечне тронных имен содержалось указание на бога, который был для этого фараона особенно почитаемым и важным.

Первым называлось «имя Гора», и тем самым подчеркивалась роль фараона в качестве земного воплощения бога Гора. Второе имя - «имя Небти», или «имя обеих владычиц»,- подчеркивало, что фараон является повелителем Верхнего и Нижнего Египта. Богиня Нехбет, которую изображали на гербе в виде коршуна, считалась покровительницей Верхнего Египта, а Ваджет - представленная в виде кобры - была покровительницей Нижнего Египта. Третье имя - «золотое имя Гора». Его значение точно не установлено. Четвертое - тронное имя правителя Верхнего и Нижнего Египта, в котором подчеркивалось единение двух частей страны. Пятым именем считается личное имя фараона, данное ему при рождении, снабженное необходимым указанием на его божественное происхождение - сын Ра. В науке фараонов чаще всего называют по первому, четвертому и пятому имени. Все имена обозначались соответствующими иероглифами, и получался длинный ряд. Перечисление всех имен фараона трудно запомнить. Личное имя фараона, данное ему при рождении, было известно только узкому кругу приближенных и родственников. После коронации, когда фараон получал все свои имена, его вообще не называли по имени. На рельефах и живописных изображениях имя фараона помещали внутрь картуша - овального обрамления, по которому ученые сразу определяют, что речь идет об имени.

Картуши были довольно большими, чтобы вместить многочисленные иероглифы. Например, пять тронных имен фараона Тутанхамона выглядели примерно так:

- Первое имя Гора - «Могучий бык, совершенный в своем воплощении».

- Второе имя Небти - «Движущая сила Закона, умиротворяющего обе страны, угодная всем богам».

- Золотое имя Гора - «Дающий знаки, примиряющий богов».

- Тронное имя - «Царь Верхнего и Нижнего Египта, Проявление бога Ра».

- Личное имя - Re: Tutanchamun (heqaschema). «Сын Ра, Жи-вой образ Амона, правитель Верхнего Египта и Гелиополиса».

Четвертое и пятое имена помещены в картуши. Фараоны первых династий стали обрамлять свои имена Гора в рамку, так называемый серех - упрощенный рисунок крепости с изображением сокола, символа Гора. Только фараон IV династии Снофру (около 2639 – 2604 годов до н. э.) приказал заключить его личное имя в картуш. Фараон Нефериркар из V династии, правивший около 2483 – 2463 годов до н. э., применил обрамление для тронного имени.

На языке древних египтян картуш назывался шену от глагола «шени», означавшего «окружать». Возможно, при начертании картуша за образец было взято «кольцо Шен» - древнеегипетский символ Вечности. В религиозном мировоззрении древних египтян имя имело чрезвычайно важное значение для жизни после смерти. Картуши с именами ненавистных фараонов скалывали с каменных плит саркофагов, храмов и гробниц. Людям запрещалось произносить их имена.

Жрец-историк Манефон называет первым фараоном царя Менеса. Согласно древним надписям, он был царем Верхнего Египта и звался Нармер или Аха. Этот правитель объединил Верхнее и Нижнее царства в единое государство под своей властью и впервые надел бело-красную двойную корону. После него правили еще несколько царей Первой Династии - преемники Хора (бога-сокола).

Упоминание о царе Менесе как о родоначальнике древнеегипетских царей повторяется в сочинениях греческих и римских историков, но не исключено, что это фигура легендарная - обобщенный образ царя-основателя и вождя-полководца. Считается, что Менес (Аха) родился в Верхнем Египте, в городе Тин. Согласно Геродоту, царь Менес провел большие земляные работы, чтобы построить крепость, ставшую позднее городом Мемфисом - резиденцией фараона и столицей древнеегипетского государства. Он построил к югу от крепости храм местного бога Птаха и впервые совершил символические обряды соединения папируса (символа Севера) и лотоса (символа Юга). Царь Менес увенчал себя двойной красно-белой короной, символизировавшей вечное единство Верхнего и Нижнего Египта. В торжественной процессии он обошел вокруг святилища и крепости. Эта церемония коронации стала традиционной, и ее повторяли при восхождении на престол все фараоны Древнего Египта.

В тексте, высеченном на каменной стеле в храме бога Амона в Фивах, говорится о «проклятом Менесе», при котором египетскому народу жилось худо, тогда как он сам утопал в неге и роскоши. Из других надписей следует, что царь Менес установил новые культы и порядок храмовых ритуалов.

Диодор пересказал легенду о том, как царь Менес охотился в Файюме, и на него набросились его собственные собаки. Находчивый Менес прыгнул с берега в озеро, а там плавал нильский крокодил, который посадил его себе на спину и переправил на другой берег. В память о своем чудесном спасении царь Менес выстроил на этом месте город, а озеро посвятил крокодилу. У Диодора также написано, что царь построил себе пирамиду (хотя пирамиду изобрел визирь Имхотеп четырьмя столетиями позднее) и что этот премудрый царь научил свой народ возносить молитвы богам и жить по-людски. Это утверждение, возможно, является смутным отголоском деятельности энергичного правителя в стране, в которой долгое время кипели распри и кровопролитные междоусобицы.

Согласно цитате из Манефона, приведенной Африканом, великий царь Менес умер на 63-м году своего правления от ран, полученных во время охоты на бегемотов. Охота на бегемотов была излюбленным развлечением древнеегипетских царей, так что этот трагический эпизод кажется вполне правдоподобным, хотя, скорее всего, это такая же легенда, как и переправа через озеро с помощью дружелюбного крокодила. Хотя Менес считается первым фараоном объединенного Древнего Египта, он все же фигура больше легендарная, чем историческая. Вряд ли историкам когда-нибудь удастся добыть более достоверные сведения об этой таинственной личности.

Джосер Великолепный (Нечерихет, Тосорфрос у Манефона), который правил около 2635 – 2611 годов до н. э., - второй фараон III династии и эпохи Древнего царства. Надписи на каменной плите неподалеку от Асуана повествуют о семилетней засухе при правлении фараона Джосера и о страшном голоде, поразившем страну. Премудрый Джосер подарил жрецам богини Исиды остров Филе, а жрецам бога Хнума - остров Элефантину. Всесильные боги сжалились над египтянами, и засуха прекратилась.

Джосер утвердил свою власть на Синайском полуострове, где добывали бирюзу и медную руду. Новую границу Египта он установил по первому порогу на Ниле. Его военные походы дали Египту много рабов, которые пригодились при возведении монументальных построек, в первую очередь ступенчатой пирамиды, которая прославила Джосера в веках гораздо больше, чем его военные победы и территориальные приобретения. Знаменитую ступенчатую пирамиду Джосера и комплекс храмовых сооружений построил замечательный строитель, талантливый архитектор и выдающийся ученый Имхотеп, который был при Джосере визирем (чати) и верховным жрецом бога Ра. Предполагается, что Имхотеп сам изобрел пирамидальную форму постройки. Он надстроил над прямоугольной каменной мастабой фараона еще три мастабы меньших размеров, и получилась четырехступенчатая пирамида, которую впоследствии надстроили до шести ступеней, так что пирамида достигла высоты 61 м. Возможно, что первую мастабу начали строить еще для фараона Санахта, но пирамиду Джосера принято считать первым каменным сооружением Древнего Египта.

Пирамида Джосера строилась в качестве фамильной усыпальницы для всей его семьи. Позднее в пирамидах хоронили только фараонов, а не их родственников. В пирамиде Джосера нашлось место для всех его жен и детей. В просторном сооружении было 11 погребальных камер. Пирамида сохранилась до наших дней, только стала ниже на несколько метров.

Усыпальница самого фараона находилась не в одной из погребальных камер внутри пирамиды, а была высечена в скале под фундаментом пирамиды. С этой целью в скальной породе пробили квадратную шахту площадью около 7 м2 и глубиной в 27,45 м. На дне была построена усыпальница из гранитных плит, привезенных из Верхнего Египта. В крыше усыпальницы предусмотрели отверстие для укладывания мумии. После погребения крышу закрыли гранитной плитой весом в 3,5 т. Вход в шахту был расположен далеко за пределами пирамиды, в узком туннеле к северу от нее. Туннель вел глубоко вниз под пирамиду и обрывался в шахте. Этот подземный ход и шахту до самой гранитной крыши засыпали щебнем. От большого центрального колодца отходили во все стороны подземные коридоры. Стены некоторых из них покрывали синие изразцы, имитировавшие тростниковые циновки, - они напоминали легкие перегородки во дворце фараона. Общая протяженность подземных переходов составляла не меньше километра. Все высеченные в скале туннели с их неожиданными изгибами и тупиками вели в конце концов к многочисленным тайникам, где находились тысячи каменных ваз и кувшинов, выточенных из алебастра и из порфира, очень твердого, трудного в обработке камня. Некоторые сосуды подписаны именами фараона Джосера и его предшественников.

Вокруг ступенчатой пирамиды группировался ансамбль каменных зданий. Раньше вокруг усыпальницы фараона строили стену, внутри которой совершались жертвоприношения, В планировке всего поминального комплекса Имхотеп показал настоящее новаторство и размах: он построил каменную стену высотой около 10 м и протяженностью 1650 м. В стене было 15 ворот, причем только одни ворота были настоящими, все остальные - ложные. Внутри крепости Имхотеп возвел каменные здания, облицованные резными известняковыми плитами. Такой отделки наружных стен зданий в Египте нигде больше нет. Некоторые из рельефов на стенах, возможно, были связаны с празднеством Сед - ритуалом настолько древним, что содержание его давно забыто. На стене одного из туннелей в скале под оградой пирамид сохранился каменный рельеф, представляющий бегущего фараона Джосера в двойной короне. Быстрый бег, предположительно, был частью церемонии, то есть фараон показывал свою силу и выносливость, необходимые правителю страны.

Кроме пирамиды в Саккара, в Бет-Халлафе, в южной части некрополя в Абидосе, по приказу Джосера построена громадная символическая гробница. Длина кирпичной мастабы составляла 100 м, а высота - 10 м. Длинная лестница вела в подземное помещение, разделенное перегородками на 18 комнат, одной из которых была погребальная камера.

Сколько лет правил Джосер, точно неизвестно, все даты правления предположительные, во всяком случае, это был золотой век Древнего Египта. При фараоне Джосере началось строительство прославленных египетских пирамид, составлен первый египетский солнечный календарь.

Аменемхет III Немаатра (в греческих источниках - Лахарес) был сыном фараона Сенусерта III. Во время его правления власть фараона была сильнее, чем при любом другом фараоне в эпоху Среднего царства. Ученые заметили, что при Аменемхете III не строились роскошные гробницы номархов. Значит, ему удалось создать опору среди новой знати, выдвинувшейся из чиновников и военных, и существенно ограничить власть номархов. Военных походов при Аменемхете III было сравнительно мало, потому что границы Египта были установлены и надежно укреплены при его предшественниках. Но в надписях, относящихся к его правлению, все же встречаются указания на «разгром Нубии» и «открытие стран Азии».

Правление Аменемхета III отмечено интенсивной созидательной деятельностью. Он улучшил устройство египетских поселений на Синае, позаботился о водоснабжении и обеспечил Синай постоянной охраной. Эти меры принесли скорые плоды: увеличилась добыча руды на медных рудниках, а разработка месторождений бирюзы стала давать большую выгоду.

Несмотря на многолетнее правление Аменемхета III, от него осталось очень мало надписей. Но во всех записях отзывы об этом фараоне - благоприятные.

При Аменемхете III были завершены большие ирригационные работы в Фаюмском оазисе, начатые задолго до его правления. Аменемхет III возвел огромную насыпь (длиной 43,5 км), чтобы осушить большую часть Фаюмского оазиса и сделать ее пригодной для земледелия. Из сочинений греческих авторов известно, что египтяне соорудили шлюзы и плотины, при помощи которых избытки воды от разлива Нила отводили в Фаюмское водохранилище (у греков - Меридово озеро). Современные вычисления показывают, что таким способом можно было запасти достаточно воды, чтобы во время низкого уровня воды в Ниле в продолжение 100 дней увеличивать в два раза проток воды в реке вниз по течению реки от Фаюма.

На осушенной земле Фаюмского оазиса были построены город Крокодилополь (или Арсиноя) и храм, посвященный местному богу-крокодилу Собеку (или Себеку). На северной границе осушенной части оазиса установили два массивных пьедестала в форме усеченных пирамид, высотой более 6 м. На постаментах возвышались громадные (11,7 м) статуи Аменемхета III, высеченные из желтого кварцита. Во время разлива Нила постаменты иногда почти полностью уходили под воду, а статуи выступали прямо из воды - непоколебимые, массивные, величественные.

Там же в Фаюме Аменемхет III создал интересное каменное строение, вызывавшее восхищение у греков. Это обширное здание со множеством коридоров и залов греки назвали Лабиринтом. Лабиринт имел действительно впечатляющие размеры: длина – 305 м, ширина – 244 м. Он насчитывал 3000 помещений, в том числе 1500 подземных комнат. Греческий географ Стробон писал, что потолок каждой комнаты состоял из цельного камня, а все коридоры покрывали отшлифованные каменные плиты необычайно больших размеров, причем ни дерево, ни другие материалы при строительстве не употреблялись - только камень. Здание, которое произвело неизгладимое впечатление на греческих путешественников, возможно, строилось в качестве заупокойного храма Аменемхета III.

Можно предположить, что Лабиринт имел другое предназначение, и в каждом зале должны были стоять статуи многочисленных богов - общих египетских и местных номовых. Единое для всех святилище могло бы послужить духовному объединению народа всего Египта под властью правящей династии. От храма-Лабиринта сохранились только фрагменты рельефов, украшавших стены здания, да несколько кусков разбитых колонн.

Аменемхет III построил для себя две пирамиды. Такое бывало очень редко: после правления Снофру в эпоху Древнего царства никто из египетских фараонов не строил себе сразу две пирамиды. Одна пирамида Аменемхета III построена в Дахшуре из сырцового кирпича. Гранит использовался только для укрепления перекрытий камер и для пирамидиона - камня пирамидальной формы, венчавшего вершину пирамиды. В этой пирамиде фараон велел сделать два входа. Один из них находился по традиции на северной стороне пирамиды и вел в лабиринт коридоров, заканчивавшийся тупиком. Второй вход был устроен в юго-восточном углу и тоже вел в длинный лабиринт, но по коридорам этого лабиринта можно было попасть вниз, в погребальную камеру с красным саркофагом. Аменемхета III в этой пирамиде не похоронили. Вблизи ее обнаружена гробница другого фараона, вероятно, из следующей XIII династии. Почему фараон не использовал совершенно готовую, специально для него возведенную пирамиду, осталось загадкой.

Вторая пирамида Аменемхета III построена в Хаваре. Эта пирамида стояла в центре вновь основанного царского некрополя, частью которого, возможно, был и знаменитый Лабиринт. Сейчас от нее остался лишь приплюснутый глиняный конус диаметром около 100 м и высотой 20 м. Вход в погребальную камеру был расположен с южной стороны пирамиды. Сама камера сделана великолепно и является прекрасным образцом древнеегипетских архитектурных традиций. Просторная погребальная камера вытесана из цельной глыбы твердого желтого кварцита и весит больше 100 т. Толщина стен составляет 60 см. Крышка из кварцита имеет толщину 1,2 м и весит около 45 т. Сверху камера перекрыта двускатной крышей из двух известняковых блоков весом по 50 т каждый. В камере находятся два саркофага. Судя по надписям, в одном был похоронен сам Аменемхет III, в другой - его дочь Птахнефру. Для дочери предназначалась небольшая пирамида рядом с главной. Аменемхет III правил около 45 лет и так же, как и его отец, оставил после себя серию замечательных скульптурных портретов прекрасной работы.

Атрибуты и символы Древнего Египта

Древний Египет обязан своей высокоразвитой культурой Нилу. Из-за циклических наводнений в стране сформировалась ярко выраженная вера в потусторонний мир, образцом для которой служил естественный круговорот возникновения, исчезновения и возрождения жизни.

Древние египтяне были народом, чрезвычайно ориентированным на жизнь, который в значительной мере пытался вытеснить мысль о возрасте и смерти. Вместо нее на первый план было поставлено представление о жизни в потустороннем мире и о возрождении.

Мышление древнего египетского народа было не рационально - логическим, а образно - символическим. Действовал магический принцип, что все совершенные, великие вещи имеют отражение в чем-то малом, внешне невзрачном - как вверху, так и внизу, макрокосмос равен микрокосмосу. На этой основе жук-скарабей стал символом восходящего солнца, а небо могло быть изображено в качестве коровы. Таким же образом можно было посредством символических действий и рисунков оказывать влияние на важные процессы, происходящие в мире Богов и в потустороннем мире. Самим символам приписывалась присущая им внутренняя сила, что-то вроде сущности или души.

Типология символики древнеегипетского искусства очень обширна: это символизм формы и размера, месторасположения и материала, цвета и числа, иероглифического значения и жеста. Интерпретировать зачастую амбивалентный символ, стараясь добиться максимально верного результата - задача первостепенной важности и колоссальной сложности. Подчас графический символ имеет живую, антропоморфную форму: так, имеющий руки символ жизни анх несет священное опахало за царем, а столб джед, олицетворяющий бога Осириса и несущий в себе значение стабильности и прочности, снабжен глазами и поддерживает в ладонях диск солнца.

Символы жизни древнего Египта

Анкх с древних времен является в Египте символом вечной жизни в этом и потустороннем мире. Он настолько связан с традицией, что был заимствован коптскими христианами (этноконфессиональная группа египетских арабов, исповедующих христианство, потомки доарабского населения Египта) в качестве креста. На многих изображениях Боги держат анкх в руке или передают его людям. Здесь речь идет о ставшем видимым дыхании жизни, так сказать о божественной искре, благодаря которой жизнь вообще может возникнуть. Кроме того, анк олицетворяет дарующие жизнь свойства элементов воздуха и воды. Происхождение его формы до сих пор не объяснено. Возможно, речь идет о магическом узле, где, вероятно, также играют роль сексуальные отношения. Возможна интерпретация формы креста, как соединение креста Осириса в форме буквы Т с овалом Исиды в ключ, который раскрывает тайны жизни. Анкх один из важнейших древнеегипетских символов со значением «жизнь» («бессмертие»), известный также как «крукс ансата». Знак очень прост, но могущественен. В нём объединены два символа - крест, как символ жизни, и круг, как символ вечности. Их сочетание обозначает бессмертие. Анкх может быть истолкован как восходящее солнце, как единство мужского и женского начал (овал Исиды и крест Осириса), а также как ключ к эзотерическим знаниям и бессмертной жизни духа. В иероглифическом письме этот знак символизировал «жизнь»; он же являлся частью слов «благосостояние» и «счастье». Египтяне считали, что изображение анкх продлевает жизнь на земле. С этим же амулетом и хоронили, чтобы быть уверенными в том, что усопших ждет жизнь в другом мире. Именно такую форму, по представлениям древнего мира, имел ключ, которым можно было открыть ворота смерти. Этот символ также ставили на стенах водных каналов в надежде, что он убережет от наводнений. Позднее, анкх использовался колдуньями в ритуалах, ворожбе, гадании, врачевании и помощи роженицам. Во времена движения хиппи, в конце 60-х годов XX века, анкх был популярным символом мира и правды. Все значения символа невозможно перечислить. Знак счастья, благосостояния, неиссякаемой жизненной силы, вечной мудрости. Такую петлю жизни часто носил простой народ как амулет, в виде узла. Как и анкх, она обозначает вечность и бессмертие.

Знак Тет, который также называли «кровь Исиды», часто давали усопшим в виде амулета. Он похож на анк, ручки которого опущены вниз. В соединении со столбом Джеда на стенах храмов и в саркофагах он указывает на объединение противоположных сил и вместе с тем на вечно обновляющуюся жизненную силу.

Шену - кольцо Шена и одновременно иероглиф, обозначающий вечность. Его часто изображают на настенных картинах с божественными животными.

Эту эмблему в виде овала с прямой линией на торце часто называют картуш. Внутри располагается написанное иероглифами имя (например, имя фараона), которое овал символически оберегает.

Всевидящее Око - Уаджет. Раскрашенное изображение глаза со спиралевидной линией под ним - это, как правило, эмблема сокологолового бога неба Гора, символ всевидящего ока и единства космоса, целостности мироздания. Согласно древнеегипетскому мифу, лунный глаз Гора был вырван Сетом в битве за первенство среди богов, однако после победы Гора в этом сражении вырос снова. Этот миф стал причиной чрезвычайной популярности глаза Гора в качестве отводящего зло амулета. Око также часто изображали или высекали на египетских надгробных камнях - для помощи мертвым в загробной жизни. Спираль под глазом (напоминающая формой галактику) символизирует энергию и вечное движение.

Глаз Гора также ассоциировался с исцелением, поскольку древнеегипетские врачи часто рассматривали болезнь как аналог битвы Гора и Сета. В математике Око имело любопытную функцию - оно использовалось для обозначения дробей. Согласно одной из версий мифа, Сет разрезал вырванный глаз Гора на 64 части, поэтому неполное его изображение символизирует какое-то дробное число: зрачок - 1/4, бровь 1/8 и т. д.

Скарабей - один из популярнейших египетских символов. Известно, что жуки-навозники, к числу которых относится и скарабей, умеют искусно лепить из навоза шарики, катя их перед собой. Эта привычка, в глазах древних египтян, уподобляла скарабея богу солнца Ра (навозный шарик в этой аллегории - аналог солнечного диска, перемещающегося по небу). Скарабей считался в Древнем Египте существом священным; фигурки этого жука, выполненные из камня или глазированной глины служили печатями, медалями или талисманами, означавшими бессмертие. Такие амулеты носили не только живые, но и мертвые. В последнем случае жука клали в саркофаг или внутрь мумии - на место сердца, при этом на обратной, гладкой стороне его писали священные тексты (часто - тридцатую главу книги мертвых, убеждающую сердце не свидетельствовать против покойного на загробном суде Осириса). Часто фигурки скарабея изображали только верхнюю часть жука, без лапок, а ровная овальная основа статуэтки использовалась для нанесения различного рода надписей - от отдельных имен и афоризмов нравоучительного характера до целых рассказов о выдающихся событиях из жизни фараонов (охота, заключение брачного союза и проч.)

Крылатый солнечный диск. Согласно мифу именно такую форму принял Гор во время битвы со злым богом Сетом. По обеим сторонам диска находится изображение змеи, означающей баланс противоборствующих сил. Вся композиция символизирует защиту и мировое равновесие. Этот знак часто изображался над входом в гробницу фараона; в этом случае диск в центре символизировал Гора, крылья - оберегающую его Изиду, а змеи - Нижний и Верхний Египет.

Сесен - цветок лотоса, знак солнца, творчества и возрождения. Из-за того, что по ночам цветок лотоса закрывается и упускается под воду, а утром снова поднимается, чтобы распуститься на поверхности, и возникла эта ассоциация. Один из космогонических мифов гласит, что в начале времен из вод хаоса поднялся гигантский лотос, из которого в первый день существования мира появилось солнце. Цветок лотоса также считается символом Верхнего Египта.

Перо Маат. Эмблема символизирует истину и гармонию. Маат - это дочь и око Ра, богиня справедливости, правды и миропорядка. Вместе с отцом она участвовала в сотворении мира из хаоса. Подобно своему греческому аналогу, Фемиде, Маат изображается с завязанными глазами. Голову богини украшает страусовое перо, которое является ее символом и иероглифом. Согласно представлениям древних египтян, в загробном мире на одну чашу весов клали сердце покойного, а на другую - статуэтку Маат. Если оба предмета уравновешивались, то это означало, что умерший достоин блаженства на полях камыша Иару (в противном случае его пожирало чудовище с головой крокодила и туловищем льва). Статуэтка Маат на груди была неизменным атрибутом судьи.

Кошка. Кошка для египтян являлась земным воплощением Бастет - богини солнечного тепла, радости и плодородия, защитницы беременных женщин и детей, хранительницы домашнего очага и урожая. Бастет, олицетворявшая такие качества как изящество, красота, ловкость и ласковость, считается египетским аналогом Афродиты и Артемиды. Ее скульптурные и живописные изображения использовались для защиты дома от злых духов. Естественно, что к кошкам в Древнем Египте относились с большим почтением, а за их убийство карали смертной казнью. При жизни этот зверь был равноправным членом семьи, а после смерти его бальзамировали и клали в саркофаг, который помещали в особый некрополь.

Цапля. Цапля считалась символом воскресения и вечной жизни (прообразом птицы Феникс) и олицетворяла Бену - одного из изначальных, никем не сотворенных богов вроде Ра или Атума. Согласно мифу, в начале творения Бену появился сам собой на возникшем из водного хаоса камне. Этот камень - Бенбен - был одним из фетишей бога.

Исида. Богиня плодородия, воды, ветра и семейной верности Исида, облегчительница родовых мук и защитница детей, была одной из главнейших и древнейших богинь египетского пантеона. Ее культ как богини матери отразился и на христианстве. Исида изображалась в виде женщины (часто крылатой), увенчанной иероглифом «трон», или соколицы. Иногда - в виде женщины с рогами коровы и солнечным диском на голове. Исида была женой Осириса и матерью Гора. Отождествляется с такими греческими богинями как Деметра, Персефона, Гера.

Ра. Аналог греческого Гелиоса, верховное божество древнеегипетского пантеона, отец богов. Титул Сына Ра также носили все фараоны. Священным животным Ра считался сокол, в виде которого он часто изображался. Другой вариант - мужчина с головой сокола, увенчанной солнечным диском или двойной короной.

Ибис. Священная птица ибис символизировала Тота - бога науки и магии, изобретателя астрономии, медицины и геометрии, автора «Книги мертвых». Тот также служил небесным летописцем и покровителем Луны (календарь составлялся на основе лунных фаз). Изображался в виде ибиса или человека с головой ибиса, увенчанной лунным диском. Примерно соответствует греческому Гермесу.

Атрибуты древнего Египта

О египетских коронах:

Орёл на египетской короне означает, что фараон, царь, бог - относится к Верхнему Египту.

Змея на египетской короне означает, что фараон, царь, бог - относится к Нижнему Египту.

Если же на короне изображены и змея, и орёл, это означает, что фараон, царь, бог - относится к Верхнему и Нижнему Египту (Такая корона появилась при слияние Верхнего и Нижнего Египта в едино).

Корона в форме солнечного диска относится к богам: Ра, Атум, Амон, Амон-Ра, Аах, Хонсу, Хатор.

Три короны Египта: 1. Белая корона Верхнего Египта. 2. Красная корона Нижнего Египта. 3. Пшент, или двойная корона объединённого царства.

О Египетских атрибутах:

Хека (Крюк): - это скипетр, который носили не только боги и цари, но также и высшие чиновники. Более ранняя, иногда в человеческий рост, форма жезла была первоначальна палкой пастуха и стала атрибутом пастушьего бога Ацепти; отсюда развилась известная форма меньшего размера и сильно искревлённая. Знак-картинка этого скипетра служил для обозначения слова «править». Во времена Среднего царства крюк как знак Осириса помещался на фризах гробниц.

Нехех (Плеть): Так называемая плеть (по-египетски «нехех») состоит из короткой рукоятки с двумя или тремя свисающими полосками или нитками жемчуга. Она толковалась как пастуший кнут, который стал знаком власти через бога Анецти, «Главы восточных номов». Другое первоначальное значение плети - опахало от мух. Плеть - постоянный атрибут богов Осириса и Мина. Уже в древнем царстве она располагается на спинах у животных, освящённых богами. Плеть как символ власти служит также царям.

Уас (Скипетр Уас): Уас был в древние вр. видом фетиша, в котором, как подразумевалось. заключены целебные силы подземного демона, похожего на собаку или шакала. Уас состоит из раздвоенной внизу палки, которая вверху оканчивается головой животного (шакал). В руках богов он становится скипетром благополучия и символом здоровья и счастья. До Среднего царства умершему давали с собой в могилу деревянный скипетр уас, чтобы тот мог применить его для пользования божественными благами. Позднее этим символом украшали фризы на стенах гробниц. Популярным мотивом во все времена было изображение двух скипетров уас, которые окаймляли по краям поле картины или надписи и своими головами поддерживали идеограмму «небо». Украшенный небом и пером скипетр уас был знаком фиванского нома и носил имя уасет.

Цвета Древнего Египта

В основном Египтяне использовали: тёмно-зелёный, чёрный, красный, светло-синий, жёлтый (золото), белый цвета. Если немного поразмыслить о том, почему эти цвета играли определённую роль в Древнем Египте, то можно понять, что каждый цвет означает маленький кусочек природы, а что может быть красивее природы…

Из книги В тисках мирового заговора автора Кассе ЭтьенДревнее Древнего Египта Первой моей реакцией было самому поехать в Западную Сахару и отыскать потерянный город. Раскопки обещали быть интересными. Но, обратившись в официальные органы, я получил обескураживающую информацию: мне категорически не советовали отправляться

Из книги Мистические ритмы истории России автора Романов Борис Семёнович Из книги Тайны и загадки Древнего Египта автора Калифулов Николай МихайловичПирамиды Древнего Египта Почти каждый человек при упоминании Древнего Египта вспоминает в первую очередь конечно пирамиды. Что же они из себя представляли? Сначала рассмотрим чисто архитектурное строение пирамид. В додинастический период в Египте были распространены

Из книги Тайны происхождения человечества автора Попов АлександрОбелиски Древнего Египта Обелиски, высокие и узкие каменные монументы, установлены обычно парами перед храмами Солнца. Благодаря своей высоте, варьирующейся между 10 и 32 метрами, монолитной природе и великолепной гармонии с архитектурой храма, обелиски производят очень

Из книги Магия реинкарнации автора Вечерина Елена ЮрьевнаПапирус Древнего Египта Египетское слово «папирус» первоначально означало «то, что принадлежит дому». В приблизительно то же самое время, когда древние египтяне перешли от предыстории к истории, развивая письменный язык, они обнаружили, что возникла потребность не

Из книги автораБоги Древнего Египта Родоначальником всего живого и божественного в египетской религии считается бог Атум. Согласно легенде он появился из хаоса. Затем он создал первую божественную пару бога Шу и богиню Тефнут. Шу - бог, олицетворяющий пространство между небом и

Из книги автораМедицина Древнего Египта Медицина древнего Египта тесно связана с мифологией и врачеванием. Исторически, медицину древнего Египта можно разделить на три периода:царский (XXX–IV вв. до н. э.)греко-римский (332 г. до н. э. - 395 г. н. э.)византийский (395–638 гг. н. э.)По

Из книги автораМатематика Древнего Египта Знание древнеегипетской математики основано главным образом на двух папирусах, датируемых примерно 1700 до н. э. Излагаемые в этих папирусах математические сведения восходят к еще более раннему периоду - ок. 3500 до н. э. Египтяне использовали

Из книги автораХимия Древнего Египта Около II тысячелетия до п. э. в странах Междуречья, а также в Египте появились и фаянсовые изделия. Древнеегипетский фаянс по составу значительно отличался от обычного фаянса и приготовлялся из глины в смеси с кварцитным песчаником. До настоящего

Из книги автораАстрономия Древнего Египта Астрономия как целостная система взглядов, элементы которой взаимообусловливают друг друга, в Древнем Египте никогда не существовала. То, что мы называем астрономией, представляет, скорее, мозаичное соединение не связанных между собой

Из книги автораАстрология Древнего Египта Свой расцвет астрология приобретает в древнем Египте. Это не случайно: его природные условия были таковы, что в них ярко выражалась цикличность - время наводнений сменялось временем роста посеянных зёрен, а затем наступало время зноя, вновь

Из книги автораСкульптура Древнего Египта Скульптура в Египте появилась в связи с религиозными требованиями и развивалась в зависимости от них. Культовые требования обусловили появление того или иного типа статуй, их иконографию и место установки. Основные правила для скульптуры

Из книги автораПисьменность Древнего Египта С угасанием египетской цивилизации был утерян ключ к чтению египетского письма. Последняя иероглифическая надпись была высечена в 394 г. н. э. в храме Исиды на острове Филе. Самый поздний известный текст - демотическая надпись - относится к

Из книги автораМузыка Древнего Египта Древнеегипетские тексты - первый письменный и, пожалуй, наиболее важный источник наших представлений о музыке и музыкантах той эпохи. К этому роду источников непосредственно примыкают изображения музыкантов, сцен музицирования и отдельных

Из книги автора Из книги автораМифы Древнего Египта Египет – одна из наиболее древних цивилизаций, которая явилась основой для многих других культур в последующем.Древний Египет состоял из множества номов (административных единиц), которые являлись независимыми и плохо между собой сообщались. В