В очень древние времена люди не имели правильного представления о форме и размерах нашей планеты и о том, какое место она занимает в пространстве. Теперь мы знаем, что физическая поверхность Земли, представляющая сочетание суши и водных пространств, в геометрическом отношении имеет весьма сложную форму; ее нельзя представить ни одной из известных и математически изученных геометрических фигур. На поверхности Земли моря и океаны занимают около 71 %, а суша - около 29 %; самые же высокие горы и самые большие глубины океанов по сравнению с размерами всей Земли ничтожно малы. Так, например, на глобусе диаметром 60 см гора Эверест высотой приблизительно 8840 м изобразится всего лишь крупинкой в 0,25 мм. Поэтому за общую - теоретическую - форму Земли принимают тело, ограниченное поверхностью океанов, находящейся в спокойном состоянии, мысленно продолженной под всеми материками. Эта поверхность называется геоидом (гео - по-гречески «земля»). В первом же приближении фигуру Земли считают эллипсоидом вращения (сфероидом) - поверхностью, образованной в результате вращения эллипса вокруг своей оси.

Размеры земного сфероида определялись неоднократно, но наиболее фундаментальные из них были установлены в 1940 г. в СССР Ф. Н. Красовским (1873–1948) и А. А. Изотовым (1907–1988): по их определениям малая ось земного сфероида, совпадающая с осью вращения Земли, b = 6356,86 км, а большая полуось, перпендикулярная малой оси и лежащая в плоскости земного экватора, a = 6378,24 км.

Отношение α = (a - b)/a , называемое сжатием земного сфероида, равно 1/298,3.

В 1964 г. решением Международного астрономического союза (MAC) для земного сфероида принято a = 6378,16 км, b = 6356,78 км и α = 1:298,25, что весьма близко к результатам, полученным советскими учеными в 1940 г. и принятыми постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1946 г. за основные для всех астрономо-геодезических и картографических работ, выполняемых в нашей стране.

Находясь в любой точке земной поверхности, мы довольно скоро обнаруживаем, что все видимое на небосводе (Солнце, Луна, звезды, планеты) вращается вокруг нас как одно целое. На самом деле это явление кажущееся, оно является следствием вращения Земли вокруг своей оси с запада на восток, т. е. в направлении, противоположном кажущемуся суточному вращению небесного свода вокруг оси мира , представляющей прямую, параллельную оси вращения Земли, концами которой являются северный и южный полюсы нашей планеты. Вращение Земли вокруг своей оси можно доказать разными способами. Но теперь его можно непосредственно наблюдать с помощью космических аппаратов.

В древние времена люди полагали, что Солнце, перемещаясь относительно звезд, обходит нашу планету по кругу в течение одного года, Земля же будто бы неподвижна и находится в центре Вселенной. Такого представления о мироздании придерживались и древние астрономы. Оно нашло отражение в знаменитом сочинении древнегреческого астронома Клавдия Птолемея (II в.), написанном в середине II в. и известном под искаженным названием «Альмагест» . Такая система мира получила название геоцентрической (от того же слова «гео»).

Новый этап в развитии астрономии начинается с опубликования в 1543 г. книги Николая Коперника (1473–1543) «О вращении небесных сфер», в которой изложена гелиоцентрическая (гелиос - «солнце») система мира, отражающая действительное строение Солнечной системы. Согласно теории Н. Коперника центром мира является Солнце, вокруг которого движутся шарообразная Земля и все подобные ей планеты и притом в одном направлении, вращаясь каждая относительно одного из своих диаметров, и что только Луна вращается вокруг Земли, являясь его постоянным спутником, и вместе с последней движется вокруг Солнца, при этом примерно в одной и той же плоскости.

Рис. 1. Видимое движение Солнца

Для определения положения тех или иных светил на небесной сфере необходимо иметь «опорные» точки и линии. И здесь прежде всего используется отвесная линия, направление которой совпадает с направлением силы тяжести. Продолженная вверх и вниз эта линия пересекает небесную сферу в точках Z и Z" (рис. 1), называемых соответственно зенитом и надиром .

Большой круг небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна линии ZZ", называется математическим или истинным горизонтом . Ось РР", вокруг которой вращается в своем видимом движении небесная сфера (это ее вращение является отражением вращения Земли), и называется осью мира: она пересекает поверхность небесной сферы в двух точках - северном Р и южном Р" полюсах мира .

Большой круг небесной сферы QLQ"F, плоскость которого перпендикулярна оси мира РР", является небесным экватором ; он делит небесную сферу на северное и южное полушария .

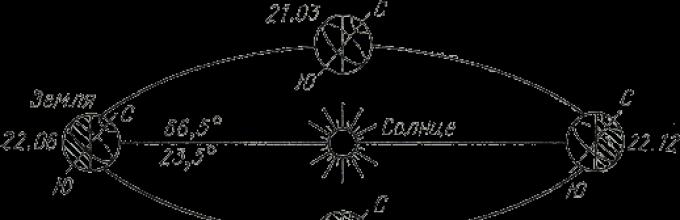

Рис. 2. Движение Земли вокруг Солнца (66,5°- наклон оси Земли, 23,5° - наклон экватора к эклиптике)

Вращающаяся вокруг своей оси Земля движется вокруг Солнца по пути, лежащему в плоскости земной орбиты VLWF. Ее историческое название - плоскость эклиптики . По эклиптике происходит видимое годичное движение Солнца. К плоскости небесного экватора эклиптика наклонена под углом 23°27′ ≈ 23,5°; она пересекает его в двух точках: в точке весеннего (Т) и точке осеннего (^) равноденствий. В этих точках Солнце в своем видимом движении переходит соответственно из южного небесного полушария в северное (20 или 21 марта) и из северного полушария в южное (22 или 23 сентября).

Только в дни равноденствий (два раза в году) лучи Солнца падают на Землю под прямым углом к оси ее вращения и поэтому только два раза в году день и ночь длятся по 12 часов (равноденствие), а все остальное время года или день короче ночи или наоборот . Причиной этого является то, что ось вращения Земли не перпендикулярна плоскости эклиптики, а наклонена к ней под углом 66,5° (рис. 2).

§ 2. Движение Луны вокруг Земли

Движение Луны вокруг Земли по ряду причин является весьма сложным. Если Землю принять за центр, то орбиту Луны в первом приближении можно считать эллипсом с эксцентриситетом

e = √ (a 2 - b 2) / a = 0,055 ,

где а и Ь - соответственно большая и малая полуоси эллипса. Когда Луна находится в наибольшей близости к Земле в перигее , ее расстояние от поверхности Земли составляет 356 400 км, в апогее это расстояние увеличивается до 406 700 км. Среднее же ее расстояние от Земли равно 384 000 км.

Плоскость орбиты Луны наклонена к плоскости эклиптики под углом 5°09′; точки пересечения орбиты с эклиптикой называются узлами , а прямая, их соединяющая, - линией узлов . Линия узлов перемещается навстречу движению Луны, совершая полный оборот за 6793 суток, что составляет около 18,6 лет.

Промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Луны через один и тот же узел называется драконическим месяцем ; его продолжительность равна 27,21 средних солнечных суток (см. § 5).

Поскольку линия узлов не остается на месте, Луна по истечении месяца не возвращается точно к своему первоначальному положению на орбите и каждое следующее обращение ее происходит по несколько иному пути.

По отношению к звездам полный оборот по своей орбите вокруг Земли Луна совершает за 27,32 средних солнечных суток. Этот промежуток времени называется сидерическим (иначе звездным ; sidus - по-латыни «звезда») месяцем; по прошествии этого месяца Луна возвращается к одной и той же звезде.

§ 3. Фазы Луны

Обращаясь вокруг Земли, Луна занимает различные положения относительно Солнца, и поскольку она представляет собой темное тело и светит лишь благодаря отражаемым ею солнечным лучам, то при разных положениях Луны относительно Солнца мы видим ее в разных фазах.

Рис. 3. Фазы Луны

Схематически лунные фазы показаны на рис. 3. На орбите изображена Луна (освещенная Солнцем наполовину) в различных положениях относительно Земли, а снаружи от орбиты показаны разные фазы Луны, как они видны с Земли.

Когда Луна при своем движении вокруг Земли окажется между Солнцем и Землей (положение 1 ), то к Земле будет обращена ее неосвещенная часть и в этом случае с Земли она не будет видна. Такая фаза Луны называется новолунием . Если Луна окажется в положении прямо противоположном Солнцу (положение 5 ), то часть ее, обращенная к Земле, будет полностью освещаться Солнцем, и Луна будет видна с Земли в виде полного диска. Эта фаза Луны называется полнолунием . Когда Луна окажется в положении 3 или 7 , то в это время направления на Солнце и Луну составят угол в 90° и поэтому с Земли будет видна только половина ее освещенного диска. Эти фазы Луны называются соответственно первой четвертью и последней четвертью .

Через два-три дня после новолуния Луна окажется в положении 2 , и тогда по вечерам при заходе Солнца будет видна освещенная часть лунного диска в виде узкого серпа. После первой четверти, по мере приближения Луны к полнолунию, которое наступает примерно через 15 суток после новолуния, освещенная часть ее с каждым днем будет увеличиваться, а после полнолуния размер освещенной части Луны, наоборот, будет постепенно уменьшаться, вплоть до следующего новолуния, когда она опять окажется полностью невидимой.

Для практических целей часто пользуются периодом повторения лунных фаз (например, от новолуния до новолуния). Этот период времени, называемый синодическим месяцем , составляет в среднем около 29,5 средних солнечных суток. Периодическую смену фаз Луны люди и использовали как вторую меру времени (после суток - периода оборота Земли вокруг своей оси), а именно месяц .

В своем видимом суточном движении по небесной сфере любое небесное тело оказывается в высшей или низшей точке своего пути. Эти моменты называются кульминациями - соответственно верхней и нижней (про небесное тело говорят, что оно кульминирует ). В момент кульминации светило пересекает небесный меридиан - большой круг небесной сферы ZPVQZ"P"WQ" (рис. 1), плоскость которого проходит через ось мира РР" и отвесную линию.

Луна в течение месяца кульминирует в разные часы. В новолуние это происходит в 12 часов, в первой четверти - около 18 часов, в полнолуние - в 0 часов, а в последней четверти - в 6 часов.

Примечания:

Ленин В. И. Полн. собр. соч. - Т. 18.- С. 181.

Конечно, никакого небосвода на самом деле не существует, а его дневной голубой цвет обусловлен рассеянием солнечных лучей в атмосфере Земли.

В «Альмагесте» кроме описания мироздания содержится один из первых дошедших до нас звездных каталогов - список 1023 ярчайших звезд.

В астрономии по традиции большим кругом называют фактически окружность, плоскость которой проходит через центр небесной сферы.

Он отличается от видимого горизонта на земной поверхности, за который наблюдатель принимает линию пересечения небесного свода с ровной поверхностью Земли.

В каждом году самый короткий световой день и самая длинная ночь бывают 22 или 23 декабря (день зимнего солнцестояния). С этого времени световой день постепенно увеличивается («Солнце на летний путь выезжает», - говорили в народе).

Строго говоря, не Луна обращается вокруг Земли, а Земля и Луна обращаются вокруг общего центра тяжести, находящегося внутри Земли.

Сорок лет назад - 20 июля 1969 года - человек в первый раз ступил на поверхность Луны. Корабль НАСА "Аполлон-11" с экипажем из трех астронавтов (командир Нейл Армстронг, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин и пилот командного модуля Майкл Коллинз) стал первым, достигшим Луны, в космической гонке СССР и США.

Каждый месяц Луна, двигаясь по орбите, проходит примерно между Солнцем и Землей и обращена к Земле своей темной стороной, в это время происходит новолуние. Через один - два дня после этого на западной части неба появляется узкий яркий серп «молодой» Луны.

Остальная часть лунного диска бывает в это время слабо освещена Землей, повернутой к Луне своим дневным полушарием; это слабое свечение Луны - так называемый пепельный свет Луны. Через 7 суток Луна отходит от Солнца на 90 градусов; наступает первая четверть лунного цикла, когда освещена ровно половина диска Луны и терминатор, т. е. линия раздела светлой и темной стороны, становится прямой - диаметром лунного диска. В последующие дни терминатор становится выпуклым, вид Луны приближается к светлому кругу и через 14-15 суток наступает полнолуние. Затем западный край Луны начинает ущербляться; на 22-е сутки наблюдается последняя четверть, когда Луна опять видна полукругом, но на сей раз обращенным выпуклостью к востоку. Угловое расстояние Луны от Солнца уменьшается, она опять становится суживающимся серпом и через 29,5 суток вновь наступает новолуние.

Точки пересечения орбиты с эклиптикой, называются восходящим и нисходящим узлами, имеют неравномерное попятное движение и совершают полный оборот по эклиптике за 6794 суток (около 18,6 года), вследствие чего Луна возвращается к одному и тому же узлу через интервал времени - так называемый драконический месяц, - более короткий, чем сидерический и в среднем равный 27,21222 суток; с этим месяцем связана периодичность солнечных и лунных затмений.

Визуальная звездная величина (мера освещенности, создаваемой небесным светилом) полной Луны на среднем расстоянии равна - 12,7; она посылает в полнолуние на Землю в 465 000 раз меньше света, чем Солнце.

В зависимости от того, в какой фазе находится Луна, количество света уменьшается гораздо быстрее, чем площадь освещенной части Луны, таким образом, когда Луна находится в четверти и мы видим половину ее диска светлой, она посылает на Землю не 50%, а лишь 8% света от полной Луны.

Показатель цвета лунного света равен +1,2, т. е. он заметно краснее солнечного.

Луна вращается относительно Солнца с периодом, равным синодическому месяцу, поэтому день на Луне длится почти 15 суток и столько же продолжается ночь.

Не будучи защищена атмосферой, поверхность Луна нагревается днем до +110° С, а ночью остывает до -120° С, однако, как показали радионаблюдения, эти огромные колебания температуры проникают вглубь лишь на несколько дм вследствие чрезвычайно слабой теплопроводности поверхностных слоев. По той же причине и во время полных лунных затмений нагретая поверхность быстро охлаждается, хотя некоторые места дольше сохраняют тепло, вероятно, вследствие большой теплоемкости (так называемые «горячие пятна»).

Рельеф Луны

Даже невооруженным глазом на Луны видны неправильные темноватые протяженные пятна, которые были приняты за моря: название сохранилось, хотя и было установлено, что эти образования ничего общего с земными морями не имеют. Телескопические наблюдения, которым положил начало в 1610 году Галилео Галилей (Galileo Galilei), позволили обнаружить гористое строение поверхности Луны .

Выяснилось, что моря - это равнины более темного оттенка, чем другие области, иногда называют континентальными (или материковыми), изобилующие горами, большинство которых имеет кольцеобразную форму (кратеры).

По многолетним наблюдениям были составлены подробные карты Луны. Первые такие карты издал в 1647 году Ян Гевелий (нем. Johannes Hevel, польск. Jan Heweliusz,) в г. Данциге (современный - Гданьск, Польша). Сохранив термин «моря», он присвоил названия также и главнейшим лунным хребтам - по аналогичным земным образованиям: Апеннины, Кавказ, Альпы.

Джованни Риччоли (Giovanni Batista Riccioli) из г. Феррары (Италия) в 1651 году дал обширным темным низменностям фантастические названия: Океан Бурь, Море Кризисов, Море Спокойствия, Море Дождей и так далее, меньшие примыкающие к морям темные области он назвал заливами, например, Залив Радуги, а небольшие неправильные пятна - болотами, например Болото Гнили. Отдельные горы, главным образом кольцеобразные, он назвал именами выдающихся ученых: Коперник, Кеплер, Тихо Браге и другие.

Эти названия сохранились на лунных картах и поныне, причем добавлено много новых имен выдающихся людей, ученых более позднего времени. На картах обратной стороны Луны, составленных по наблюдениям, выполненным с космических зондов и искусственных спутников Луны, появились имена Константина Эдуардовича Циолковского, Сергея Павловича Королева, Юрия Алексеевича Гагарина и других. Подробные и точные карты Луны были составлены по телескопическим наблюдениям в 19 веке немецкими астрономами Иоганном Медлером (Johann Heinrich Madler), Иоганном Шмидтом (Johann Schmidt) и другими.

Карты составлялись в ортографической проекции для средней фазы либрации, т. е. примерно такими, какой Луна видна с Земли.

В конце 19 века начались фотографические наблюдения Луны. В 1896?1910 большой атлас Луны был издан французскими астрономами Морисом Леви (Morris Loewy) и Пьером Пьюзе (Pierre Henri Puiseux) по фотографиям, полученным на Парижской обсерватории; позже фотографический альбом Луны был издан Ликской обсерваторией в США, а в середине 20 века голландский астроном Джерард Койпер (Gerard Copier) составил несколько детальных атласов фотографий Луны, полученных на крупных телескопах разных астрономических обсерваторий. С помощью современных телескопов на Луны можно заметить кратеры размером около 0,7 килметров и трещины шириной в первые сотни метров.

Кратеры на лунной поверхности имеют различный относительный возраст: от древних, едва различимых, сильно переработанных образований до очень четких в очертаниях молодых кратеров, иногда окруженных светлыми «лучами». При этом молодые кратеры перекрывают более древние. В одних случаях кратеры врезаны в поверхность лунных морей, а в других - горные породы морей перекрывают кратеры. Тектонические разрывы то рассекают кратеры и моря, то сами перекрываются более молодыми образованиями. Абсолютный возраст лунных образований известен пока лишь в нескольких точках.

Ученым удалось установить, что возраст наиболее молодых крупных кратеров составляет десятки и сотни млн. лет, а основная масса крупных кратеров возникла в «доморской» период, т.е. 3-4 миллиарда лет назад.

В образовании форм лунного рельефа принимали участие как внутренние силы, так и внешние воздействия. Расчеты термической истории Луны показывают, что вскоре после ее образования недра были разогреты радиоактивным теплом и в значительной мере расплавлены, что привело к интенсивному вулканизму на поверхности. В результате образовались гигантские лавовые поля и некоторое количество вулканических кратеров, а также многочисленные трещины, уступы и другое. Вместе с этим на поверхность Луны на ранних этапах выпадало огромное количество метеоритов и астероидов - остатков протопланетного облака, при взрывах которых возникали кратеры - от микроскопических лунок до кольцевых структур диаметром от нескольких десятков метров до сотен км. Из-за отсутствия атмосферы и гидросферы значительная часть этих кратеров сохранилась до наших дней.

Сейчас метеориты выпадают на Луну гораздо реже; вулканизм также в основном прекратился, поскольку Луна израсходовала много тепловой энергии, а радиоактивные элементы были вынесены во внешние слои Луны. Об остаточном вулканизме свидетельствуют истечения углеродосодержащих газов в лунных кратерах, спектрограммы которых были впервые получены советским астрономом Николаем Александровичем Козыревым.

Изучение свойств Луны и ее окружающей среды началось в 1966 году - был запущена станция «Луна-9», передавшая на Землю панорамные снимки поверхности Луны.

Исследованиями окололунного пространства занимались станции «Луна-10» и «Луна-11» (1966 год). «Луна-10» стала первым искусственным спутником Луны.

В это время в США также разрабатывалась программа изучения Луны, получившая название «Аполлон» (The Apollo Program). Именно американский астронавты первыми ступили на поверхность планеты. 21 июля 1969 года в рамках лунной экспедиции корабля «Аполлон 11» Нил Армстронг (Neil Alden Armstrong) и его напарник Эдвин Олдрин (Edwin Eugene Aldrin) провели на Луне 2,5 часа.

Дальнейшим этапом в исследованиях Луны стала отправка на планету радиоуправляемых самоходных аппаратов . В ноябре 1970 году на Луну был доставлен «Луноход-1», который за 11 лунных дней (или 10,5 месяцев) прошел расстояние в 10 540 м и передал большое количество панорам, отдельных фотографий поверхности Луны и другую научную информацию. Установленный на нем французский отражатель позволил с помощью лазерного луча измерить расстояние до Луны с точностью до долей метра.

В феврале 1972 года станция «Луна-20» доставила на Землю образцы лунного грунта, впервые взятые в труднодоступном районе Луны .

В феврале того же года был совершен последний пилотируемый полет на Луну . Полет осуществил экипаж корабля «Аполлон-17». Всего на Луне побывало 12 человек.

В январе 1973 года «Луна-21» доставила в кратер Лемонье (Море Ясности) «Луноход-2» для комплексного исследования переходной зоны между морским и материковым районами. «Луноход-2» работал 5 лунных дней (4 месяца), прошел расстояние около 37 километров.

В августе 1976 года станция «Луна-24» доставила на Землю образцы лунного грунта с глубины 120 сантиметров (образцы были получены путем бурения).

С этого времени изучение естественного спутника Земли практически не велось.

Лишь через два десятка лет, в 1990 году, свой искусственный спутник «Хитен» (Hiten) послала к Луне Япония, ставшая третьей «лунной державой». Затем было еще два американских спутника - «Клементина»(Clementine, 1994 год) и «Лунный разведчик» (Lunar Prospector, 1998 год). На этом полеты к Луне были приостановлены .

27 сентября 2003 года Европейское космическое агентство с космодрома Куру (Гвиана, Африка) запустило зонд SMART-1. 3 сентября 2006 года зонд завершил свою миссию и совершил пилотируемое падение на поверхность Луны. За три года работы аппарат передал на Землю много информации о лунной поверхности, а также провел картографию Луны с высоким разрешением.

В настоящее время изучение Луны получило новый старт . Программы освоения земного спутника действуют в России, США, Японии, Китае, Индии .

По заявлению руководителя Федерального космического агентства (Роскосмос) Анатолия Перминова, концепция развития российской пилотируемой космонавтики предусматривает программу освоения Луны в 2025-2030 годах .

Правовые вопросы освоения Луны

Правовые вопросы освоения Луны регулирует «Договор о космосе» (полное название «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела»). Он был подписан 27 января 1967 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне государствами-депозитариями - СССР, США и Великобританией. В тот же день началось присоединение к договору других государств.

Согласно ему исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического и научного развития, а космос и небесные тела открыты для всех государств без какой-либо дискриминации на основе равенства.

Луна, в соответствии с положениями «Договора по космосу», должна использоваться «исключительно в мирных целях», на ней исключается любая деятельность военного характера . Перечень видов деятельности, запрещенных на Луне, приведенный в статье IV Договора, включает размещение ядерного оружия или любых других видов оружия массового уничтожения, создание военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых видов оружия и проведение военных маневров.

Частная собственность на Луне

Продажа участков территории естественного спутника Земли началась в 1980 году, когда американец Денис Хоуп обнаружил калифорнийский закон от 1862 года, по которому ничья собственность переходила во владение того, кто первым предъявил претензии на нее.

В подписанном 1967 году «Договоре о космосе» было прописано, что «космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению», но пункта о том, что космический объект не может быть приватизирован в частном порядке, не было, что и позволило Хоуп оформить право собственности на Луну и все планеты Солнечной системы, исключая Землю.

Хоуп открыл в США Лунное посольство и организовал оптово-розничную торговлю лунной поверхностью. Он успешно ведет свой «лунный» бизнес, продавая участки на Луне желающим.

Чтобы стать гражданином Луны надо приобрести себе участок, получить нотариально заверенное свидетельство о праве собственности, лунную карту с обозначением участка, его описание и даже «Лунный билль о конституционных правах». Оформит лунное гражданство можно за отдельные деньги, приобретя лунный паспорт.

Право собственности регистрируется в Лунном посольстве в Рио-Виста, Калифорния, США. Процесс оформления и получения документов занимает от двух до четырех дней.

В данный момент мистер Хоуп занимается созданием Лунной республики и продвижением ее в ООН. У еще несостоявшейся республики есть свой национальный праздник - день лунной независимости, который отмечается 22 ноября.

В настоящее время стандартный участок на Луне имеет площадь 1 акра (чуть больше 40 соток). С 1980 года продано около 1.300 тысяч участков из тех приблизительно 5 миллионов, что были «нарезаны» на карте освещенной стороны Луны.

Известно, что среди владельцев лунных участков - американские президенты Рональд Рейган и Джимми Картер, члены шести королевских семейств и около 500 миллионеров, в основном из числа голливудских звезд - Том Хенкс, Николь Кидман, Том Круз, Джон Траволта, Харрисон Форд, Джордж Лукас, Мик Джаггер, Клинт Иствуд, Арнольд Шварценеггер, Деннис Хоппер и другие.

Лунные представительства открылись в России, Украине, Молдавии, Белоруссии, и владельцами лунных земель стали более 10 тысяч жителей СНГ. Среди них Олег Басилашвили, Семен Альтов, Александр Розенбаум, Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Юрий Стоянов, Илья Олейников, Илья Лагутенко, а также космонавт Виктор Афанасьев и другие известные деятели.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Луна сопровождает нашу планету в её большом космическом путешествии вот уже несколько миллиардов лет. И показывает она нам, землянам, из века в век всегда один и тот же свой лунный пейзаж. Почему мы любуемся только одной стороной нашего спутника? Вращается ли Луна вокруг своей оси или же парит в космическом пространстве неподвижно?

Характеристики нашего космического соседа

В Солнечной системе имеются спутники гораздо крупнее Луны. Ганимед - спутник Юпитера, к примеру, в два раза тяжелее Луны. Но зато она - самый большой спутник относительно материнской планеты. Её масса составляет более процента от земной, а диаметр - около четверти земного. Таких пропорций в солнечной семье планет больше нет.

Давайте попытаемся ответить на вопрос о том, вращается ли Луна вокруг своей оси, присмотревшись повнимательнее к ближайшему нашему космическому соседу. По принятой сегодня в научных кругах теории, естественный спутник наша планета приобрела будучи ещё протопланетой - не до конца остывшей, покрытой океаном жидкой раскалённой лавы, в результате столкновения с другой планетой, меньшей по размеру. Поэтому химические составы лунного и земного грунтов слегка отличаются - тяжёлые ядра столкнувшихся планет слились, из-за чего земные породы богаче железом. Луне же достались остатки верхних слоёв обеих протопланет, там больше камня.

Вращается ли Луна

Если быть точным, то вопрос о том, вращается ли Луна, не совсем корректный. Ведь как и любой спутник в нашей системе, она оборачивается около материнской планеты и вместе с ней кружится вокруг светила. А вот, Луны не совсем обычно.

Сколько ни смотри на Луну, она всегда повёрнута к нам кратером Тихо и морем Спокойствия. «А вращается ли Луна вокруг своей оси?» − из века в век задавали себе вопрос земляне. Строго говоря, если оперировать геометрическими понятиями, ответ зависит от выбранной системы координат. Относительно Земли осевое вращение у Луны и вправду отсутствует.

А вот с точки зрения наблюдателя, расположенного на линии Солнце-Земля, осевое вращение Луны будет хорошо заметно, причём один полярный оборот до доли секунды окажется равен по длительности орбитальному.

Интересно, что явление это в Солнечной системе не уникально. Так, спутник Плутона Харон всегда смотрит на свою планету одним боком, точно так же ведут себя спутники Марса - Деймос и Фобос.

На научном языке это называется синхронным вращением или приливным захватом.

Что такое прилив?

Для того чтобы понять суть этого явления и уверенно ответить на вопрос о том, вращается ли Луна вокруг собственной оси, необходимо разобрать суть приливных явлений.

Представим себе две горы на поверхности Луны, одна из которых «смотрит» прямо на Землю, другая же находится в противоположной точке лунного шара. Очевидно, что если бы обе горы не были частью одного небесного тела, а вращались вокруг нашей планеты самостоятельно, их вращение не могло бы быть синхронным, та что ближе, по законам ньютоновской механики, должна вращаться быстрее. Именно поэтому массы лунного шара, расположенные в противоположных по направлению к Земле точках, стремятся «убежать друг от друга».

Как «остановилась» Луна

Как действуют приливные силы на то или иное небесное тело, удобно разобрать на примере нашей собственной планеты. Мы ведь тоже вращаемся вокруг Луны, а точнее Луна и Земля, как и положено в астрофизике, "водят хоровод" вокруг физического центра масс.

В результате действия приливных сил и в ближайшей, и в наиболее удалённой от спутника точке уровень воды, покрывающей Землю, поднимается. Причём максимальная амплитуда прилива-отлива может достигать 15 и более метров.

Ещё одной особенностью данного явления является то, что эти приливные «горбы» ежесуточно огибают поверхность планеты против её вращения, создавая трение в точках 1 и 2, и таким образом потихоньку останавливают Земной шар в его вращении.

Воздействие же Земли на Луну гораздо сильнее из-за разности масс. И хотя на Луне нет океана, на каменные породы приливные силы действуют ничуть не хуже. И результат их работы налицо.

Так вращается ли Луна вокруг своей оси? Ответ положительный. Но вращение это тесно связано с движением вокруг планеты. Приливные силы за миллионы лет выровняли осевое вращение Луны с орбитальным.

А что же Земля?

Астрофизики утверждают, что сразу после большого столкновения, ставшего причиной образования Луны, вращения нашей планеты была намного больше, чем сейчас. Сутки длились не более пяти часов. Но в результате трения приливных волн о дно океана год за годом, тысячелетие за тысячелетием вращение замедлялось, и нынешние сутки длятся уже 24 часа.

В среднем каждый век прибавляет нашим суткам по 20-40 секунд. Учёные предполагают, что через пару миллиардов лет наша планета будет смотреть на Луну так же, как и Луна на неё, то есть одной стороной. Правда этого, скорее всего, не произойдёт, так как ещё раньше Солнце, превратившись в красного гиганта, «проглотит» и Землю, и ее верного спутника - Луну.

Кстати, приливные силы дарят землянам не только повышение и понижение уровня мирового океана в районе экватора. Воздействуя на массы металлов в земном ядре, деформируя горячий центр нашей планеты, Луна помогает поддерживать его в жидком состоянии. А благодаря активному жидкому ядру, наша планета имеет собственное магнитное поле, защищающее всю биосферу от убийственного солнечного ветра и смертоносных космических лучей.

Луна — спутник нашей планеты, с незапамятных времен притягивающий взоры ученых и просто любопытных людей. В древнем мире и астрологи, и астрономы посвящали ей внушительные трактаты. От них не отставали и поэты. Сегодня в этом смысле мало что изменилось: орбита Луны, особенности ее поверхности и недр тщательно изучаются астрономами. Составители гороскопов также не сводят с нее глаз. Влияние спутника на Землю изучается и теми и другими. Астрономы исследуют, как взаимодействие двух космических тел отражается на движении и других процессах каждого. За время изучения Луны знания в этой области значительно увеличились.

Происхождение

По исследованиям ученых, Земля и Луна образовались примерно в одно время. Возраст обоих тел составляет 4,5 миллиарда лет. Существует несколько теорий происхождения спутника. Каждая из них объясняет отдельные особенности Луны, но оставляет несколько нерешенных вопросов. Наиболее близкой к истине сегодня считается теория гигантского столкновения.

Согласно гипотезе, планета, по своим размерам сходная с Марсом, столкнулась с молодой Землей. Удар пришелся по касательной и стал причиной выброса в космос большей части вещества этого космического тела, а также некоторого количества земного «материала». Из этого вещества и сформировался новый объект. Радиус орбиты Луны первоначально составлял шестьдесят тысяч километров.

Гипотеза гигантского столкновения хорошо объясняет многие особенности строения и химического состава спутника, большинство характеристик системы Луна-Земля. Однако, если брать теорию за основу, все же остаются непонятными некоторые факты. Так, дефицит железа на спутнике можно объяснить лишь тем, что ко времени столкновения на обоих телах произошла дифференциация внутренних слоев. На сегодняшний день нет доказательств, что подобное имело место. И тем не менее, несмотря на подобные контраргументы, гипотеза гигантского столкновения считается основной во всем мире.

Параметры

Луна, как и большинство других спутников, не имеет атмосферы. Обнаружены лишь следы кислорода, гелия, неона и аргона. Температура поверхности на освещенных и затемненных участках поэтому сильно отличается. На солнечной стороне она может подниматься до +120 ºС, а на темной опускаться до -160 ºС.

Среднее расстояние между Землей и Луной составляет 384 тысячи км. По форме спутник — практически идеальный шар. Разница между экваториальным и полярным радиусом небольшая. Они составляют 1738,14 и 1735,97 км соответственно.

Полный оборот Луны вокруг Земли занимает чуть больше 27 дней. Движение спутника по небу для наблюдателя характеризуется сменой фаз. Время от одного полнолуния до другого несколько больше указанного периода и составляет примерно 29,5 дней. Разница возникает потому, что Земля и спутник также движутся вокруг Солнца. Луне, чтобы оказаться в первоначальном положении, приходится преодолевать чуть больше одного круга.

Система «Земля-Луна»

Луна — спутник, несколько отличающий от остальных подобных объектов. Главная его особенность в этом смысле — это масса. Она оценивается в 7,35*10 22 кг, что составляет примерно 1/81 от аналогичного параметра Земли. И если сама масса не является чем-то из ряда вон выходящим на космических просторах, то ее соотношение с характеристикой планеты нетипично. Как правило, отношение масс в системах «спутник-планета» несколько меньше. Аналогичным соотношением могут похвастаться только Плутон и Харон. Эти два космические тела некоторое время назад стали характеризовать как систему двух планет. Похоже, что такое обозначение справедливо и в случае с Землей и Луной.

Движение Луны по орбите

Спутник совершает один оборот вокруг планеты относительно звезд за сидерический месяц, который длится 27 дней 7 часов и 42,2 минуты. Орбита Луны по форме представляет собой эллипс. В разные периоды спутник располагается то ближе к планете, то дальше от нее. Расстояние между Землей и Луной при этом изменяется от 363 104 до 405 696 километров.

С траекторией движения спутника связано еще одно доказательство в пользу предположения о том, что Землю со спутником необходимо рассматривать как систему, состоящую из двух планет. Орбита Луны располагается не вблизи экваториальной плоскости Земли (как это свойственно большинству спутников), а практически в плоскости вращения планеты вокруг Солнца. Угол между эклиптикой и траекторией движения спутника составляет чуть больше 5º.

Орбита движения Луны вокруг Земли подвержена влиянием многих факторов. В связи с этим определение точной траектории спутника — задача не самая простая.

Немного истории

Теория, объясняющая, как движется Луна, была заложена еще в 1747 году. Автором первых расчетов, приблизивших ученых к пониманию особенностей орбиты спутника, стал французский математик Клеро. Тогда, в далеком восемнадцатом веке, обращение Луны вокруг Земли часто выдвигалось в качестве аргумента против теории Ньютона. Расчеты, сделанные с использованием сильно расходились с видимым перемещением спутника. Клеро разрешил эту задачу.

Исследованием вопроса занимались такие известные ученые, как Даламбер и Лаплас, Эйлер, Хилл, Пюизо и другие. Современная теория обращения Луны фактически началась с работ Брауна (1923 г.). Исследования британского математика и астронома помогли устранить расхождения между расчетами и наблюдением.

Непростая задача

Движение Луны заключается в двух основных процессах: вращение вокруг оси и обращение вокруг нашей планеты. Вывести теорию, объясняющую перемещение спутника, было бы не так уж и сложно, если бы его орбита не подвергалась воздействию различных факторов. Это и притяжение Солнца, и особенности формы Земли, и других планет. Подобные воздействия возмущают орбиту и предсказать точное положение Луны в конкретный период становится трудной задачей. Для того чтобы понять, в чем тут дело, остановимся на некоторых параметрах орбиты спутника.

Восходящий и нисходящий узел, линия апсид

Как уже говорилось, орбита Луны наклонена к эклиптике. Траектории движения двух тел пересекаются в точках, названных восходящим и нисходящим узлами. Располагаются они на противоположных сторонах орбиты относительно центра системы, то есть Земли. Воображаемая прямая, которая соединяет две эти точки, обозначается как линия узлов.

Ближе всего к нашей планете спутник оказывается в точке перигея. Максимальное расстояние разделяет два космических тела, когда Луна оказывается в апогее. Прямая, соединяющая две эти точки, называется линией апсид.

Возмущения орбиты

В результате влияния на перемещение спутника сразу большого числа факторов по сути оно представляет собой сумму нескольких движений. Рассмотрим наиболее заметные из возникающих возмущений.

Первая из них — это регрессия линии узлов. Прямая, соединяющая две точки пересечения плоскости лунной орбиты и эклиптики, не зафиксирована на одном месте. Она очень медленно перемещается в направлении, противоположном (потому и называется регрессией) движению спутника. Другими словами, плоскость орбиты Луны поворачивается в пространстве. На один полный оборот ей требуется 18,6 лет.

Движется и линия апсид. Перемещение прямой, соединяющий апоцентр и перицентр, выражается в повороте плоскости орбиты в ту же сторону, куда движется Луна. Происходит это гораздо быстрее, чем в случае линии узлов. Полный оборот занимает 8,9 лет.

Кроме того, лунная орбита испытывает колебания определенной амплитуды. С течением времени изменяется угол между ее плоскостью и эклиптикой. Диапазон значений — от 4°59" до 5°17". Так же, как и в случае с линией узлов, период таких колебаний составляет 18,6 лет.

Наконец, орбита Луны меняет свою форму. Она немного вытягивается, затем снова возвращается к первоначальной конфигурации. При этом меняется эксцентриситет орбиты (степень отклонения ее формы от окружности) от 0,04 до 0,07. Изменения и возвращение в первоначальное положение занимают 8,9 лет.

Не все так просто

В сущности, четыре фактора, которые необходимо учитывать во время расчетов, — это не так уж и много. Однако ими не исчерпываются все возмущения орбиты спутника. На самом деле, каждый параметр движения Луны испытывает постоянное воздействие большого числа факторов. Все это усложняет задачу по прогнозированию точного расположения спутника. А учет всех этих параметров часто представляет собой важнейшую задачу. Например, расчет траектории движения Луны и его точность влияет на успешность миссии космического аппарата, отправленного к ней.

Влияние Луны на Землю

Спутник нашей планеты сравнительно мал, однако его воздействие хорошо заметно. Пожалуй, всем известно, что именно Луна формирует приливы на Земле. Тут сразу нужно оговориться: Солнце также вызывает похожий эффект, но из-за гораздо большего расстояния приливное воздействие светила мало ощутимо. Кроме того, изменение уровня воды в морях и океанах связано и с особенностями вращения самой Земли.

Гравитационное воздействие Солнца на нашу планету примерно в двести раз больше, чем аналогичный параметр Луны. Однако приливные силы в первую очередь зависят от неоднородности поля. Расстояние, разделяющее Землю и Солнце, сглаживает их, поэтому воздействие близкой к нам Луны более мощное (в два раза значительнее, чем в случае светила).

Приливная волна образуется на той стороне планеты, которая в данный момент обращена к ночному светилу. На противоположной стороне также возникает прилив. Если бы Земля была неподвижной, то волна двигалась бы с запада на восток, располагаясь точно под Луной. Ее полный оборот завершался бы за 27 с небольшим дней, то есть за сидерический месяц. Однако период вокруг оси составляет чуть меньше 24 ч. В результате волна бежит по поверхности планеты с востока на запад и один оборот завершает за 24 часа и 48 минут. Поскольку волна постоянно встречается с материками, она смещается вперед по направлению движения Земли и опережает в своем беге спутник планеты.

Удаление орбиты Луны

Приливная волна вызывает перемещение огромной массы воды. Это непосредственным образом влияет на движение спутника. Внушительная часть массы планеты смещается с линии, соединяющей двух тел, и притягивает к себе Луну. В результате спутник испытывает воздействие момента силы, который ускоряет ее движение.

При этом материки, набегающие на приливную волну (они движутся быстрее волны, поскольку Земля вращается с большей скоростью, чем обращается Луна), испытывают воздействие силы, тормозящей их. Это приводит к постепенному замедлению вращения нашей планеты.

В результате приливного взаимодействия двух тел, а также действия и момента импульса, спутник переходит на более высокую орбиту. При этом уменьшается скорость Луны. По орбите она начинает двигаться медленнее. Нечто похожее происходит и с Землей. Она замедляется, следствием чего является постепенное увеличение длительности суток.

Луна удаляется от Земли примерно на 38 мм в год. Исследования палеонтологов и геологов подтверждают расчеты астрономов. Процесс постепенного замедления Земли и удаления Луны начался примерно 4,5 миллиарда лет назад, то есть с момента образования двух тел. Данные исследователей свидетельствуют в пользу предположения, что раньше лунный месяц был короче, а Земля вращалась с большей скоростью.

Приливная волна возникает не только в водах мирового океана. Похожие процессы происходят и в мантии, и в земной коре. Однако они менее заметны, поскольку эти слои не столь податливы.

Удаление Луны и замедление Земли не будет происходить вечно. В конце концов, период вращения планеты сравняется с периодом обращения спутника. Луна «зависнет» над одним участком поверхности. Земля и спутник будут всегда повернуты одной и той же стороной друг к другу. Тут уместно вспомнить, что часть этого процесса уже завершена. Именно приливное взаимодействие привело к тому, что на небе всегда видна одна и та же сторона Луны. В космосе есть пример системы, пребывающей в подобном равновесии. Это уже называвшиеся Плутон и Харон.

Луна и Земля находятся в постоянном взаимодействии. Нельзя сказать, какое из тел больше влияет на другое. При этом оба подвергаются и воздействию Солнца. Значительную роль играют и другие, более удаленные, космические тела. Учет всех подобных факторов делает довольно трудной задачу точного построения и описания модели движения спутника по орбите вокруг нашей планеты. Однако огромное количество накопленных знаний, а также постоянно совершенствующая аппаратура позволяют более или менее точно спрогнозировать положение спутника в любое время и предсказать будущее, которое ожидает каждый объект в отдельность и систему Земля-Луна в целом.

Итак: мы определили, что смена времен года на Земле происходит из-за того, что Солнце вращается вокруг своей оси в плоскости, наклоненной на 7°15" к плоскости орбиты Земли. Земля, таким образом, обращаясь вокруг Солнца в плоскости своей орбиты, попеременно в течение года подставляет Солнцу то северное полушарие, то южное. Не было бы этих 7°15" совсем, то на Земле не было бы никакой смены времен года. Так что вращение Земли вокруг своей оси под углом 66°33" к плоскости ее орбиты не имеет никакого значения к смене времен года на Земле.Интересно посмотреть, а как ведет себя Луна в своем обращении вокруг Земли в течение года, двух лет?

Луна не имеет магнитного поля, но ее электромагнитное взаимодействие с Солнцем и Землей должно как-то сказываться на ее обращении вокруг Земли.

Дело в том, что, несмотря на близость к Земле, нет до сих пор «Теории движения Луны ». Все вычисления положения Луны на какой-то момент времени базируются на многовековых наблюдениях за движением Луны и, как мы увидим ниже, не всегда они могли быть такими.

Известно, что орбита Луны не круговая; расстояния между Луной и Землёй постоянно меняются по неизвестной пока науке закономерности; далее считается, что все свойства Луны аномальны, т.е. неправильны и не согласуются с законом всемирного тяготения масс и т.д. и т.п.

Дошло до того, что Луну и Землю стали называть двойной планетой и даже утверждать, что Луна не сплошное тело, а представляет из себя тонкостенную оболочку. Кстати, кое-кто из читателей вспомнит, что одно время И.С. Шкловский (1916-1985) предполагал, что спутник Марса Фобос, тоже тонкостенный и даже может быть искусственным спутником Марса, созданным Марсианами. В общем, ошибочная концепция приводит к ошибочным предположениям.

Сейчас, когда мною сделаны расчёты движения Луны за

2 года, могу утверждать, что никакой научной теории движения Луны по концепции притяжения масс невозможно было создать. Концепция не та и любая предложенная теория движения Луны по старой концепции была бы в миг опротестована практикой.

Концепция электромагнитного взаимодействия небесных тел, уверенность в её правоте, дала мне смелость рассмотретьи этот вопрос небесной механики.

Считаю, что в этой главе, наконец-то, заложены основы теории движения Луны.

На графиках показано периодическое изменение скоростидвижения Луны от фазы к фазе за 2008 и 2009 годы. Ясно, что чем дольше в минутах проходит Луна четверть своей орбиты от фазы к фазе, тем меньше у неё скорость и наоборот. Увеличенная скорость от фазы к фазе показана более жирными линиями.

Теперь обратим внимание на эти графики. Заметно периодическое изменение скорости движения Луны по орбите от фазы к фазе. Эта периодичность изменения скорости насчитывает, примерно, 13,5 пиков (переходов).

Но это полностью соответствует отношению площади полусферы Земли к площади полусферы Луны = 13,466957. Значит, причина этих пиков есть следствие электромагнитного взаимодействия площадей полусфер Земли, Луны и Солнца в зависимости от того, где в своём обращении вокруг Земли находится Луна по фазе. 1-ю пару симметричных сил Солнца, Земли и Луны, ответственныхза расстояния между ними, легко определить для любого положения Земли и Луны.

Примечание : В главе: «О решении задачи о движении Земли и Луны вокруг Солнца » на 2-м рисунке показано, что в новолуние Земля уходит со своей орбиты от Солнца;в полнолуние, наоборот, уходит со своей орбиты к Солнцу; а в первой четверти и в последней четверти Земля и Луна находятся на орбите Земли, но расстояния между ними увеличены. Конечно, на рисунке показано усреднённое движение Земли и Луны, примитивно и, как мы увидим на следующих 2-х рисунках уже к этой главе, не всегда бывает так. Эти факты мы рассмотрим ниже. А сейчас мне хочется сказать, что электромагнитное взаимодействие между Солнцем, Землёй и Луной в зависимости от фазы Луны, скорей всего, приводит к тому, что Земля, имея площадь полусферы в 13,5 раз большую, чем Луны, отталкивает Луну отсебя силой F ди и т.о. увеличивается расстояние между Землёй и Луной. Вероятно, чтобы пройтичетверть орбиты при увеличенном расстоянии, Луне требуется больше времени. Тогда можно предположить, что скорость Луны1,023 км/сек есть величина постоянная? Думаю, что инструментарий у астрофизиков сейчас достаточно мощный, чтобы достичь в этом вопросе полной ясности.

Вернёмся опять к графикам за 2008 и 2009 годы.

Мы привыкли, что везде пишется, что синодический месяц Луны – промежуток времени между одинаковыми фазами Луны, равен 29,5 земных суток (в среднем 29,53059суток). В минутах это 42524,05 минут. Графики за 2008-2009 годыпоказывают, что все синодические месяцы за эти годы были разные и разброс бывает большим. Так, за 2009 г. самый короткий месяц был с 27 августа: 41648 минут, а самый длинный синодический месяц был перед этим – с 29 июля: 44022 минуты. Разница: 2374 минуты или: 39,56 часов или:

1,65 суток.

Ни один синодический месяц Луны за 2008-2009 годы не повторился, – значит, положение Землии Луны за эти годы по отношению к Солнцу тоже не повторилось.

2008 год был високосный. По графику за год сумма всех синодических месяцев составила 527042 минуты.

Если эту сумму разделить на количество месяцев (и пиков) 13,466957, переведём эти минуты в сутки, то мы получим: 27,122414 суток. Но это в точности равно 1 обороту Солнца вокруг своей оси для земного наблюдателя. И, как мы знаем, произведение 27,122414 суток на 13,466957 даёт в точности продолжительность земного года: 365,25638(9) суток. Как уже говорилось ранее, эта тайна до сих пор не разгадана.

Графики периодического изменения скорости движения Луны за 2008 и 2009 годы показывают только чередование ускорения и торможения движения Луны.

Для наглядности предлагаю перейти к рассмотрению годового движения Земли и Луны вокруг Солнца в 2008 и 2009 годах. Здесь чертежи напоминают чертежи к главе: «Объяснение годового движения Земли и смены времен года» О-О это плоскость оси вращения Солнца,А-А – плоскость орбиты Земли. Солнце вращается вокруг своей оси в плоскости, наклоненной на 7 0 15 1 к плоскости орбиты Земли. Эти чертежи с очевидностью показывают, что всё дело в том, где находится в любой момент Земля с Луной: выше плоскости экватора Солнца – это с 22.12 по 21.3 и с 23.9 по 21.12 или ниже: с 21.3 по 22.6 и с 22.6 по 23.9ОО 1 – линия пересечения этих 2-х плоскостей.

Второе,

на что следует обратить внимание, это совершенно не совпадающие ускорения по фазам в 2008 и 2009 годах. В 2008г. с 31.12.07г. по 21.3.08г. синодические месяцы имели ускорения; 1-й месяц с 31.12.07г. по 30.1.08г. от новолуния до полнолуния – 2 фазы. 2-й месяц с 30.1.08г. по 29.2.08г. от новолуния 7.2.08г. до 1-й четверти 14.2 – одна фаза. 3-й месяц с 29.2 по 21.3 от последней четверти 29.2.08 до 1-й четверти

14.3 – 2 фазы.

В 2009г. с 27.12.08 до 21.3.09 г. все 3 синодических месяца имели одинаковые ускорения по фазам: от 27.12.08 г. до 21.3.09 г. от новолуния до полнолуния.

Мы ещё не рассматривали движение Земли и Луны по остальным трём четвёртям года, но уже можно сделать вывод по 1-й четверти. Вероятно, всё зависит от того, в какой фазе оказывается Луна на данное время (сутки) года.

Это связано с тем, что в течение года Луна имеет не 12 месяцев, как у земного года, а 13,466957 синодических месяцев. Подсчитать 1-ю пару симметричных сил для 3-х небесных тел – Солнца, Земли и Луны для любого числа года не составляет большого труда. Формулы электромагнитного взаимодействия очень простые.

Рассмотрим 2-ю четверть года с 21.3 по 22.6.

Здесь тоже 2008 и 2009 годы не совпадающие ускорения по фазам. Однако, если учесть, что 21.3. Земля и Луна прошли линию пересечения 2-х плоскостей О- О 1 , то в 1-й четверти орбиты и во 2-й заметна такая симметрия:

2008г. 3-й и 5-й синодический месяц ускорение было при 2-х фазах: от последней четверти до 1-й четверти. 2-й и 6-й месяц ускорение было при 1-й фазе: от новолуния до 1-й четверти во 2-м месяце и от последней четверти до новолуния для 6-го месяца. 1-й месяц и 7-й также отличаются противоположностью. Если 1-й месяц ускорение было от новолуния до полнолуния, то 7-й месяц, наоборот, ускорение было от полнолуния до новолуния. Тоже 2 фазы.

2009г. Здесь также заметна симметрия, когда Земля и Луна прошла линию пересечения 2-х плоскостей 21.3.09г. 3-й и 5-й месяц ускорение было в первом случае от новолуния до полнолуния, а во 2-м случае от последней четверти до 1-й четверти. И там, и там по 2 фазы. 2-й и 6-й месяц по 2 фазы, но в первом случае от новолуния до полнолуния, как и 3-й месяц, а 6-й месяц, наоборот, от последней четверти до 1-й четверти, как и 5-й месяц.

1-й месяц и 7-й точно также ускорение при 2-х фазах, но 1-й месяц от новолуния до полнолуния, а 7-й, наоборот, от последней четверти до 1-й. Рассмотрение 2-й половины орбиты (года) с 22.6. по 22.12.

в 2008 и 2009 годах имеет такую же закономерность.

Электромагнитное взаимодействие 3-х небесных тел: Солнца, Земли и Луны здесь происходит следующим образом:

1. Земля и Луна в первой и последней четверти находятся на истинной орбите Земли. 1-я пара симметричных сил Солнца, Земли и Луны взаимно уравновешенны. Расстояние между Землёй, Луной и Солнцем определить не проблема, поэтому можно легко определить три пары симметричных сил Солнца, Земли и Луны.

2.

Рассмотрим движение Земли и Луны от 22.12 – дня зимнего солнцестояния до 21.3 – дня весеннего равноденствия. 22.12. Земля и Луна находятся на самом большом удалении от плоскости оси вращения Солнца, а 21.3 плоскость орбиты Земли и плоскость оси вращения Солнца пересекутся по линии О 1 – О 1 . Принцип торможения или ускорения Луны таков:

когда Луна уходит с орбиты Земли от последней четверти к новолунию (ближе к Солнцу) 1-я пара симметричных сил Земли и Луны взаимно уравновешивается расстоянием между ними. Расстояние же между Солнцем и Луной уменьшается. Автоматически сила F ди Солнца оказывается сильнее силы F кулона. Эта сила F ди начинает «давить» на Луну, т.е тормозить её движение до самой фазы новолуния. Как только Луна достигает фазы новолуния, Солнце ускоряет движение Луны до фазы 1-я четверть. При фазе 1-я четверть три пары симметричных сил №1 Солнца, Земли и Луны взаимно уравновешиваются по расстоянию, но Луна по инерции с ускорением продолжает движение к фазе полнолуния. От фазы

1-я четверть и до фазы полнолуния сила ДИ Солнца уменьшается и начинает преобладать сила Кулона(F кул) – сила притяжения к Солнцу и т.о. при фазе полнолуние ускорение Луны становится равным нулю. От фазы полнолуния и до фазы последняя четверть сила Кулона (F кул) Солнца сильнее силы ДИ (F ди) Солнца, но первую половину этого пути Луна проходит почти на одинаковом расстоянии от Солнца, а вторая половина этого пути характерна тем, что сила притяжения (F кул) уменьшается, а сила F ди соответственно увеличивается и на фазе последняя четверть эти 2 силы уравновешиваются.

Теперь о 2-ой паре симметричных сил Солнца, ответственных за обращение планет в плоскости солнечного экватора. По чертежу движения Земли и Луны в 2008 году

видно, что 21.3.08, в день весеннего равноденствия, было полнолуние и 21.3.08 Луна прошла линию пересеченияплоскости орбиты Земли и плоскости вращения Солнца. Далее Земля и Луна будут двигаться ниже плоскости оси вращения Солнца и 22.6.08 будет самое большое расстояние между этими 2-мя плоскостями. Мы уже знаем, что за обращение планет вокруг Солнца в плоскости солнечного экватора ответственна

2-я пара симметричных сил – сила напряжённости солнечного электромагнитного излучения

. Помните, говорилось: «Как симметричны у человека правая и левая рука, так и Солнце, как бы обнимая любую планету «ладонями» своих симметричных векторов напряжённости Е электромагнитных волн…» и т.д. Вот и здесь, Земля и Луна, оказавшись ниже плоскости оси вращения Солнца, попадает в зону, где на них больше (сильнее) действует другая «рука» вектора напряжённости электромаг-нитного излучения Солнца! Надо сказать, что вектора напря-жённости солнечного электромагнитного излучения равны только в день весеннего и осеннего равноденствия.

И на чертеже за 2008 год мы видим, что после прохождения Землёй и Луной линии пересечения 2-х плоскостей О 1 – О 1 ускорение движения Луны сначала повторяется полностью: 3-й и 5-й период; затем 2-й период повторяется ускорение от новолуния до 1-й четверти, а симметричный ему 6-й период ускорение уже происходит от последней четверти до новолуния. Симметричные 1-й и 7-й цикл тоже меняются: 1-й цикл ускорение от новолуния до 1-й четвертии от 1-й четверти до полнолуния. А 7-й цикл ускорение движения Луны идёт уже от полнолуния до последней четверти и от последней четверти до новолуния.

2-я пара симметричных сил Солнца, ответственная за обращение планет в плоскости солнечного экватора, пока не решена математически. Для этого нужны данные наблюдений за многие годы. Автор оставляет решить эту проблему молодёжи. Дело молодых – дерзать!

Выводы :

1. Луна при годовом обращении вокруг Земли имеет ≈13,5 циклов (синодических месяцев) периодического изменения скорости (времени) движения от фазы к фазе. Количество циклов (синодических месяцев) есть результат электромагнитного взаимодействия площадей полусфер Земли и Луны и равно:

2. Периодическое изменение расстояний между Землёй, Луной и Солнцем есть следствие электромагнитного взаимодействия площадей полусфер Солнца, Земли и Луны. Это взаимодействие определяется< 1-й парой симметричных сил Солнца, Земли и Луны.

3. Электромагнитное взаимодействие между Солнцем и Луной приводит к тому, что орбита Земли имеет форму сложной кривой двоякой кривизны. Не было бы у Земли естественного спутника – Луны, орбита Земли не имела бы форму сложной кривой двоякой кривизны, а была бы чисто круговой.

4. 1-я пара симметричных сил Солнца, Земли и Луны есть электромагнитное взаимодействие между площадями полусфер этих небесных тел и их радиусами сфер действия (радиусами сфер электромагнитного притяжения). Отсюда ещё раз очевидный вывод: никакой гравитации – притяжения масс в Космосе нет. Есть электромагнитное взаимодействие небесных тел.

И ещё : у автора нет точных данных о землетрясениях в 2008г. То, что было записано в календаре по сообщениям телевидения, попадает на переход от ускорения к торможению (на переломе) и наоборот. Это землетрясение в Индонезии – 6,2 балла ≈15 марта 2008 г. Резкий переход от ускорения к уменьшению скорости. Сильнейшее землетрясение в Китае 12.5.2008 г. Точно на переходе от ускорения к торможению. Землетрясение в Новой Зеландии 6.11.2008г. Тоже на пике перехода, но уже к резкому увеличению скорости. Уверен, что новая концепция об электромагнитном взаимодействии небесных тел позволит нам разгадать в будущем закономерности в движении Луны, приводящие к землетрясениям и в какой-то степени предугадывать место и время землетрясений. Уверен, что так оно и будет!