ШКОЛА ЖИЗНИ

Воспоминания детей блокадного Ленинграда

Я эвакуировался дважды

Бедненко Владимир Николаевич

Отец Владимира Николаевича - Николай Илларионович Бедненко (1902–1968 гг.) родился на Украине, в Донецкой области, село Брянцевка. В 1931 году был направлен на учебу в Красную академию в Ленинград (ныне г. Санкт-Петербург). Мать кубанская казачка Александра Петровна Набатникова (1907–2002 гг.) из семьи первых поселенцев, основавших станицу Курганная в Краснодарском крае. До сих пор в станице стоят пять кирпичных домов, построенных отцом Александры Петровны, в которых в настоящее время находятся учреждения районного значения, также им был построен православный храм.

В 1941 г. я жил с семьей в Ленинграде. Мне было 14 лет, я окончил шестой класс. В наше время в школу ходили с 8 лет. Были летние каникулы. Перед войной по ночам устраивали тренировки населения, везде уже были бомбоубежища - громадные белые буквы БУ указывали на их местоположение.

Боялись газа, нас учили, какие бывают газы - фосген, дифосген, как они пахнут, как их различать. И в какую сторону надо бежать, чтобы ветер уносил газ. Во дворе школы проходили учения: нас учили работать с дегазаторами - такие металлические ящики на колесах, в них опилки, если падала зараженная жидкость, надо было ее собирать в эти ящики, а потом выбрасывать вместе с опилками в воду. Ленинград весь в речках и каналах, рядом с нами Мойка, канал Грибоедова - туда и сбрасывали грязные опилки, гибла рыба.

Все готовились к войне. Боялись шпионов, нас учили, если услышишь людей, говорящих плохо по-русски, сообщать постовым милиционерам. Я учился в знаменитой школе - Петершуле - первая школа, которую создал Петр I, это была немецкая школа, там преподавали немецкие учителя. Дисциплина в школе была строгая. Это не значит, что ребята не бегали по школе. Бегали, толкались, хватали каких-то мальчишек и запихивали в женскую уборную, там девочки их лупили - такая обычная жизнь детворы. Но если идет учительница, любая с красной повязкой - это дежурная этажа. Она могла взять за ухо за нарушение порядка, и никаких обвинений, что она там издевается, ничего. За ухо - нормально. Ведет провинившегося в учительскую, выясняет, из какого он класса, затем вызывает классного руководителя; если его нет, вызывает из дома. Родители заняты, работают. Кроме того, родитель воспитывает с нежностью, мягкостью, гладит по головке, требовать мать не умеет, она все равно пожалеет, все равно прикроет. А тут знаешь, сделал - понесешь наказание. И вот приходит родитель. Учительница говорит, вот когда вас выселят из Ленинграда, тогда поиграетесь. Когда я пришел в школу, уже многих немецких учителей выселили (выселение началось в 1934 г.), выселяли и русских. Хочу еще раз отметить, что школа у нас была образцовая. Если я встречал человека из Петершуле, это как мой брат. Уверяю, если бы одна благородная девица из Дворянской школы Института благородных девиц пришла к другой благородной девице, то она последнее платье с себя снимет, накормит и спать уложит. Вот так у нас воспитывали.

22 июня был выходной день. Наша семья - родители и мы с братом Борисом (он на два года младше меня) жили в одной комнате большой коммунальной квартиры, бывшей квартире генерала Шидловского - главного конюшего царского двора. Меня послали за хлебом в булочную на Невском проспекте. А мы жили на улице Желябова (бывшая Большая Конюшенная), рядом с ДЛТ - Домом ленинградской торговли. Булочная была рядом с Пушкинской аптекой, куда еще Пушкин ходил за лекарствами. Квартира Пушкина была рядом с нами. Бегу с батоном хлеба домой, а в это время из радиорепродуктора (перед войной их установили на столбах по улицам) раздался голос: «Внимание, внимание, сейчас будет важное сообщение…» Все побежали к репродуктору, и я за ними. Передавали, что немцы перешли границу, бомбили наши города… Началась война. Я слушал и машинально сгрыз весь батон, который купил домой. Побежал обратно в булочную, а там уже очередь, берут по 10 батонов (больше в одни руки не дают). Взял и я - два. Прибежал домой, родители еще в постели, я им с порога: «Вы тут спите, а там - война, Молотов сказал». Не хотели верить…

Научился, как тушить зажигательную бомбу. Часто бросали кассету бомб - четыре зажигательные и одна фугасная. Иногда показывают в кино, как сидят на крыше и гасят бомбы. Неправда. Если на крышу, где ты сидишь, упадет бомба, тебя снесет взрывной волной. Надо сбежать этажом ниже, там безопасно на бетонных ступенях. А потом подняться на крышу и тушить бомбу. Для этого стояли бочки и были большие клещи, ими надо было схватить бомбу и бросить в бочку. Она там булькает. Но если ее вынуть и она подсохнет, может опять начать гореть - это связано с фосфором. Позже нам выдали такие шапки, как у сварщиков. В них было не так страшно.

Блокаду Ленинграда я не застал. Детей из Ленинграда все время вывозили, главная задача была спасти детей. Я эвакуировался дважды. Первая эвакуация была школьная. Уже 23 июня, в понедельник, нам всем раздали списки, что надо приготовить для эвакуации: расческа, полотенце и т. п. Школа выделила ответственных учителей, все были расписаны по группам.

Все было очень организованно, никакой паники, никаких криков и беготни. К школе подъехали автобусы, мы уже были в школе, нас загрузили в вагоны пассажирские, не товарные. Родители были в курсе, куда нас везут, нас снабдили сахаром, мукой, выдали такие бумажки с именами, адресами. Первый раз нас вывезли под Ленинград на станцию Бурга на реке Мста. Вышли из вагонов с мешками за плечами - тогда рюкзаков не было, родители нам с братом Борисом сшили мешки, они завязывались петлей, на фронте их называли «сидор». Сшить их просили разного цвета, чтоб распознавать детей. Нас было 2500 человек. Конечно, сейчас я понимаю, что в Бургу эвакуировать детей было нельзя. Это главная Московская железная дорога, по ней шли эшелоны в Ленинград, везли войска, снаряды, военное оборудование. Шли танки. Туда же прорвались и немцы. Не помню, сколько времени мы были в Бурге. Была осень, но еще тепло, воспринималась эта эвакуация как прогулка: ловили рыбу, гуляли с девчонками, первая любовь. И это не пионерлагерь: лагерной дисциплины не было, была свобода.

Нас вернули в Ленинград, не помню, на какой вокзал. Началась вторая, так называемая городская эвакуация. Пришла мама проводить нас с Борисом. Теперь уже нас загрузили в товарные вагоны, их в войну называли «пятьсот веселый», может быть, это какой-то шифр. Вывозили ночью, организованно, выдали направление на эвакуацию, мама дала нам бидончик, сахар, оделись по-зимнему, в пальто. Мы с Борисом на них спали, так как в вагонах не было ничего, даже соломы. Я казацкого рода, знаю прекрасно, что в вагонах должна быть солома, на которой ты спишь, потом ее выбрасывают, сжигают, чтобы не было вшей. Но у нас не было ничего, хорошо мать дала пальто. Считали, что отправляют нас на три месяца, через три месяца мы разобьем Германию. Место нашего назначения был город Омск. Ехали мы по Северной железной дороге. Отъехали мы недалеко, встали где-то. Просматривались какие-то поля и здания, Было темно, ночь. На рельсах рядом с нашим поездом стояли цистерны, громадные бомбы, если бы это взорвалось, от нас бы ничего не осталось. Стоим час, два. Глубокой ночью раздались выстрелы. Видно, идет цепь людей, и стреляют - прорвались немцы. Бежит человек в форме железнодорожника и кричит: «Эвакуированные, выходите из вагонов, бегите в степь, уводите детей, сейчас здесь будет ад!» В каждом вагоне с эвакуированными был кто-то из взрослых-сопровождающих. В нашем вагоне таким оказался папа одной из девочек - Доры. Он провожал ее в Ленинграде, и его просто посадили в вагон и обязали сопровождать детей. Он пытался сказать, что у него ничего с собой нет. «Документы есть? Ваш ребенок здесь едет? Садитесь и сопровождайте». Так он оказался в нашем вагоне, очень хороший человек, но страшно испуганный. И не знал, что делать. Совсем растерялся. Из некоторых вагонов стали выскакивать дети. А мы остались сидеть в вагоне. И вдруг состав дернулся, часть вагонов отцепилась и осталась на рельсах, наши первые вагоны с теми, кто в них остался, поехали. Мама потом мне рассказывала, что узнавала судьбу нашего эшелона и ей сказали, что эшелон погиб, а тех детей, которые бежали в степь, расстреляли немцы. А мы поехали дальше; то ехали, то стояли, не было ни еды, ни воды, кто-то умирал. Самое страшное - не было воды. Я сочинял стихи. Вот одно из них.

Мы знаем «взрослые» свидетельства чудовищного, до конца не изученного явления, которое называется Ленинградской блокадой. Но «детских» свидетельств мало. Дневник Лены Мухиной - одно из них.

16/XI-41

Опять воздушная тревога. Как половина восьмого вечера, так пожалуйте, немец тут как тут.

Я родилась в конце октября сорок первого года, недоношенной, во время облавы в каунасском гетто, на улице Рагучё, как раз когда немцы подошли к Москве. Совсем не вовремя, но деваться было некуда, и на пятый день жизни я пошла, а вернее, меня понесли припелёнутой к маминой груди на «Большую детскую акцию». Это была сортировка - больных, старых, инвалидов и новорождённых детей - на сторону смерти, она называлась на «посильный труд», а здоровых и молодых - на работу, на «благо Германии».

Сегодня день прошёл как то гадко. Ака ушла искать чего нибудь съедобного в 9 часов утра и пришла только в 5 часов. Мы с мамой уже смирились с мыслью, что Ака ничего не достала и мы не будем вообще сегодня обедать, и вдруг Ака явилась, и не с пустыми руками, а со студнем. Принесла 500 гр. мясного студня. Мы сразу сварили суп и поели горячий суп по две полных тарелки. Как мы сейчас живём, ещё сносно, но если положение ухудшится, то не знаю, как мы это переживём. Раньше, ещё сравнительно совсем недавно, мама могла получить у себя на работе суп без карточки, и у нас в школе уже первый раз дали суп. Но на другой же день вышло постановление о том, что суп давать тоже по карточкам.

150 грамм хлеба нам явно не хватает. Ака утром покупает себе и мне хлеба, и я до школы почти всё съедаю и целый день сижу без хлеба. Прямо не знаю, как и быть, может быть, лучше поступать так: через день в школьной столовой брать второе на 50 грамм по крупяной карточке и в тот день хлеба не брать, а в другой день питаться 300 граммами хлеба. Надо будет попробовать. А вообще, самочувствие неважное. Всё время внутри что то сосёт.

Скоро, 21 ого этого месяца, у меня день рождения, мне исполнится 17 лет. Как нибудь отпраздную, хорошо, что это первый день третьей декады, так что конфеты будут обязательно. Как хочется поесть.

Когда после войны опять наступит равновесие и можно будет всё купить, я куплю кило чёрного хлеба, кило пряников, пол литра хлопкового масла. Раскрошу хлеб и пряники, оболью обильно маслом и хорошенько всё это разотру и перемешаю, потом возьму столовую ложку и буду наслаждаться, наемся до отвала. Потом мы с мамой напекем разных пирожков, с мясом, с картошкой, с капустой, с тёртой морковью. И потом мы с мамой нажарим картошки и будем кушать румяную, шипящую картошку прямо с огня. И мы будем кушать ушки со сметаной и пельмени, и макароны с томатом и с жареным луком, и горячий белый, с хрустящей корочкой батон, намазанный сливочным маслом, с колбасой или сыром, причём обязательно большой кусок колбасы, чтобы зубы так и утопали во всём этом при откусывании. Мы будем кушать с мамой рассыпчатую гречневую кашу с холодным молоком, а потом ту же кашу, поджаренную на сковородке с луком, блестящую от избытка масла. Мы, наконец, будем кушать горячие жирные блинчики с вареньем и пухлые, толстые оладьи. Боже мой, мы так будем кушать, что самим станет страшно.

Мы с Тамарой решили писать книгу о жизни в наше время советских ребят так 9 ого, 10 ого классов. О мимолётных увлечениях и о первой любви, о дружбе. Вообще написать такую книгу, которую мы хотели бы прочесть, но которой, к сожалению, не существует.

Отбой, отбой воздушной тревоги. Сейчас четверть девятого. Пора идти спать. Завтра в школу.

До следующего раза.

Наши захватили, вернее, взяли обратно ещё два новых города на Калин[ин]ском направлении. На Ленинградском участке фронта наши тоже потеснили противника, так что дорога от Тихвина до Волхова полностью освобождена от немцев. Сегодня нам в школе

дали не желе, а простоквашу из соевого молока, четверть литра. Очень вкусно, я принесла домой и поделилась с мамой и Акой. Им тоже очень понравилось.

Сегодня Ака стояла за мясом и получила прекрасное американское прессованное мясо, жирное, без косточек. Мама уже второй день не ходила на работу. Нет сил, и потом всё равно их всех скоро уволят, т. к. госпиталь там ликвидируют. Раненые уже все рассредоточены по разным госпиталям. Мама опять будет без работы. Неизвестно, куда ей удастся устроиться.

Завтра уже 19 ое, а мы ещё не получили конфет и масла.

Сегодня в 7 часов зажглось электричество, так что я пишу эту запись при свете электричества, но зато у нас не идёт вода.

Сегодня у нас был вкусный суп с мясом и макаронами. Кошачьего мяса хватит ещё на два раза. Да на 3 раза американского, а что будет потом неизвестно.

Хорошо бы раздобыть где нибудь ещё кошку, тогда бы нам опять надолго бы хватило. Да, я никогда не думала, что кошачье мясо такое вкусное, нежное.

Со школой у меня дела, можно сказать, - дрянь... По литературе сочинение написала на плохо. Масса грамматических ошибок, да и само сочинение неважное. Завтра можно будет писать снова. Я думаю, что надо попытать счастья, авось напишу на хорошо... Очень обидно было слышать от учительницы по литературе, что она обманулась во мне, что считала меня лучше, чем я есть на самом деле. Что я одна из наиболее антисоветски настроенных. Нет, она в этом не права, я в душе Советский Школьник, но на деле действительно этого про меня сказать нельзя, потому что я сейчас очень распускаюсь, мне лень собраться с силами, я слишком много думаю о себе. Вот ведь скоро кончается первая четверть, а я совсем не учу уроки, ст[р]ашно запускаю материал, и, конечно, это мне не пройдёт даром. Я своими плохими успехами очень огорчу маму. Конечно, можно сослаться на то, что учиться трудно. Но кто же это отрицает. Вот в том то и мог бы проявиться мой патриотизм, что я, несмотря на трудности, наперекор всему прилагала бы все усилия к тому, чтобы хорошо учиться. А то, что же выходит! Разговоры, мечты о том, что я буду достойна звания Советского гражданина, всё пустая болтовня. Первые же испытания на моём пути сломили меня, согнули. Я сдалась. Я тряпка. Трудности испугали меня. Я кутаюсь в сто одёжек и ничего не делаю, зря ем хлеб и только ною - холодно, холодно.

Да, холодно. Но разве холод - это такая вещь, которую нельзя преодолеть? Нет, холод можно преодолеть.

13/II-42

Когда я утром просыпаюсь, мне первое время никак не сообразить, что у меня действительно умерла мама. Кажется, что она здесь, лежит в своей постели и сейчас проснётся, и мы будем с ней говорить о том, как мы будем жить после войны. Но страшная действительность берёт своё. Мамы нет! Мамы нет в живых. Нет и Аки. Я одна. Прямо непонятно! Временами на меня находит неистовство. Хочется выть, визжать, биться головой об стенку, кусаться! Как же я буду жить без мамы. А в комнате запустенье, с каждым днём всё больше пыли. Я, наверно, скоро превращусь в Плюшкина...

Милая, дорогая, любимая мама. Ты не дожила до улучшения всего каких нибудь несколько дней. Так обидно, так до боли в сердце досадно за тебя. Ты умерла 7 ого утром, а 11 ого прибавили хлеба, а 12 ого дали крупу.

Но, Боже мой, как же, как же я буду жить одна. Я не представляю. Совершенно не представляю! Нет, я уеду к Жене. Тоже кругом все чужие люди. Я так несчастна!

Боже, Боже милостивый! За что! За что всё это!

Скоро женский день. Стоит солнечная морозная погода. Хлеба ещё не прибавили. Когда подумаешь, сколько уже пережито, прямо страшно становится и радостно, самое тяжёлое позади. Я это пережила и одна из всех нас 3 ех осталась в живых. Если бы продовольственное улучшение запоздало бы ещё на полмесяца, то и я бы вслед за Акой и мамой отправилась бы на Марата, 76. Марата, 76! О, какой зловещий адрес, сколько тысяч ленинградцев узнали его...

Блог Хавы Волович создан в начале 2009 года. Блог представляет собой дневники бывшей политической заключённой - девочки Хавы, с 20 лет скитавшейся по тюрьмам, выросшей в тюрьме, ставшей женщиной среди тюремных стен, родившей в этих стенах ребёнка и похоронившей его в этих же стенах.

Мамочка, мамуся, ты не выдержала, ты погибла. Мамуля, мамончик, милый дружочек мой. Боже, как жестока судьба, ты так хотела жить. Ты умерла мужественно...

Эти последние дни, 5, 6, 7 февраля, мама почти совсем со мной не разговаривала. Она лежала, закрывшись с головой, очень строгая и требовательная.

Когда я бросилась со слезами к ней на грудь, она отталкивала меня: «Дура, что ревёшь. Или думаешь, что я умираю». - «Нет, мамочка, нет, мы с тобой ещё на Волгу поедем». - «И на Волгу поедем, и блины печь будем. Вот давай ка мы лучше на горшок с тобой сходим. Ну ка, сними одеяло. Так, теперь сними левую ногу, теперь правую, прекрасно». И я снимала с кровати на пол ноги, когда я дотрагивалась только до них, это ужасно. Я понимала, что маме осталось недолго жить. Ноги - это были как у куклы, кости, а вместо мышц какие то тряпки.

Опля, - говорила весело она, силясь сама подняться. - Опля, а ну ка, подними меня так.

Да, мама, ты была человеком с сильным духом. Конечно, ты знала, что умрёшь, но не считала нужным об этом говорить. Только помню, 7 ого вечером. Я попросила маму:

«Поцелуй меня, мамуся. Мы так давно не целовались».

Её строгое лицо смягчилось, мы прижались друг к другу. Обе плакали.

Мамочка, дорогая!

Лёшенька, несчастные мы с тобой!

Потом мы легли спать, т. е. я легла. Спустя немного времени слышу, мама меня зовёт:

Алёша, ты спишь?

Нет, а что.

Знаешь, мне сейчас так хорошо, так легко, завтра мне, наверно, будет лучше. Никогда я ещё не чувствовала себя такой счастливой, как сейчас.

Мама, что ты говоришь. Ты меня пугаешь. Почему тебе хорошо стало?

Не знаю. Ну ладно, спи спокойно.

И я заснула. Я знала, что мама умрёт, но я думала, что ещё дней 5, 6 она проживёт, но я никак не могла предполагать, что смерть наступит завтра.

Я заснула. Сквозь сон я слышала, что мама опять меня звала. «Лёшенька, Алёша, Алёша, ты спишь?» Как сейчас, звучат в ушах у меня эти слова. Потом она замолчала. Я опять заснула крепким сном. Когда опять проснулась, слышу, мама что то говорит, но очень не внятно, я её окликнула:

Мама, а мама, что ты говоришь?

Молчит. Потом опять что то бормочет, а мне не отвечает...

И вот несколько последних часов я сидела у её постели. Она так и не пришла в сознание и тихо умерла, как то замерла, [я] даже не заметила. Хотя сидела у её изголовья. Так умирают от истощения [в]се.

За время блокады Ленинграда погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Большинства из тех, кто тогда пережил блокаду сейчас уже нет в живых. Остались их дневники, документы, фотографии, воспоминания родственников. Мы собрали для вас отрывки из дневников жителей блокадного Ленинграда.

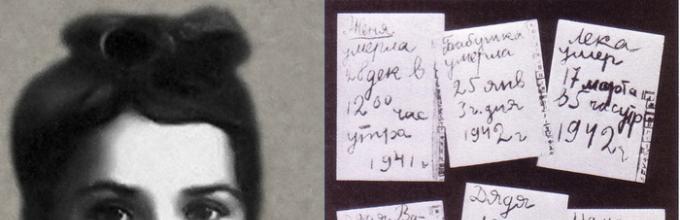

ДНЕВНИК ТАНИ САВИЧЕВОЙ

Таня и страницы из её дневника

Таня Савичева ленинградская школьница, которая вела дневник во время блокады. Оставила девять записей в дневнике на девяти листах. Сама девочка умерла уже в эвакуации.

28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра.

Бабушка умерла 25 января 1942-го, в 3 часа дня.

Лёка умер 17 марта в 5 часов утра.

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи.

Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня.

Мама - 13 мая в 730 утра 1942 года.

Савичевы умерли.

Умерли все. Осталась одна Таня.

БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК МИШИ ТИХОМИРОВА

Блокадный дневник 16-летнего школьника Миши, жившего с семьей на улице Достоевского, рядом с Кузнечным рынком. Дневник он вёл с 8 декабря до 18 мая, когда был убит осколком снаряда во время очередного артналёта на город.

Женщины, занятые уборкой ленинградских улиц, наблюдают за воздушным боем над городом

Ленинград. 8 декабря 1941 год

Начинаю этот дневник вечером 8 декабря. Порог настоящей зимы. До этого времени было еще малоснежие и морозы были слабые, но вчера, после -15°-ой подготовки утром ударил мороз в -23°. Сегодня держится на 16°, сильно метет весь день. Снег мелкий, неприятный и частый, пути замело, трамваииз-за этого не ходят. У меня в школе было только 3 урока.

Обессиленные жители блокадного Ленинграда по дороге за водой

12 декабря.

После сильной ночной метели - замечательно ясное, морозное утро и день. Улицы занесены снегом. Трамваи не ходят. Испытал свои новые варежки - прямо спасение для рук: совсем не мерзнут".

Мама получила за первую декаду месяца 800 гр. черных макарон. Сразу же разделили их на 10 частей. Выходит - по неполной чайной чашке на кастрюлю супа. Суп сегодня уже варили с капустой.

Папа сегодня ушел в школу на ночное дежурство. Взял 2 одеяла, надел свежесшитые стеганые ватные бурки: ведь в школе лютый холод! Такие же бурки, вероятно, будут готовы к среде для меня. Сейчас мы втроем сидим и читаем. Скоро пойдем спать".

Блокадная семья делит паёк хлеба

7 января 1942 года

К одиннадцати часам пошли в театр. Свет дали, поэтому елка состоялась. В сильном холоде посмотрели “Дворянское гнездо”. Артисты играли плохо; в пальто, валенках и шубах. Потом - обед. При впуске в столовую величайшая толкотня и беспорядок. Обед: крошечный горшочек супа, граммов 50 хлеба, тоненькая котлетка с гарниром из пшена и немного желе. Хлеб и котлеты принесли к вечернему пиру: предполагается каша из “ржаной” муки.

В блокадном Ленинграде. «Тихий ход! Опасно! Неразорвавшаяся бомба»

16 января.

День богат событиями. Днем совершенно неожиданно явился Алик Портяки. С ним я не виделся месяца 3.

Вот настоящий друг! Он притащил мне около литра соевого сладкого молока!

Он сейчас получает по первой категории; его мать, доктор, тоже; до последнего времени он доставал такое молоко.

За “замором червя” заварили какао с таким молоком, вечером по две ложечки его добавили в кофе. Божественно, невообразимо, неописуемо вкусно! Пол-литра молока мама завтра попытается обменять на хлеб".

Школьник Миша Никитин у плиты на кухне

17 января

Поминутно вспоминается былое, которое повторялось бы и сейчас, не будь проклятой войны. И понятно: трава уже большая, скоро будут листья(на кустиках уже есть), а погода!..

А тут с утра до вечера я - в училище, да и все остальные из-за питания поздно сидят по школам.

ДНЕВНИК ЛЮБОВИ ШАПОРИНОЙ

Любовь Васильевна Шапорина - художница, основательница первого советского Театра марионеток, жена известного советского композитора Юрия Шапорина, была знакома со многими деятелями российской культуры, в том числе Алексеем Толстым, Анной Ахматовой.

22 сентября

Три месяца войны. Немцы взяли Киев. Сегодня Вася читал очередную немецкую листовку «Мир угнетенному народу». А дальше: «Мы ведем войну с комиссарами и евреями, сдавайтесь, а не то вы все погибнете под развалинами своих домов. Вы в железном кольце». Какой-то grand guignol.

Кому нужна наша гибель под развалинами Ленинграда? Наша жизнь по советской расценке много дешевле тех бомб, которые на нас потратит Германия.

Эти листовки явно предназначены для создания паники в населении и в почти, по слухам, безоружном войске".

Жители блокадного Ленинграда у ларька с товарами

22 октября

22 октября

Когда-то я смотрела в Александринке «Ревизора». Осипа играл Варламов. В сцене, где Хлестаков обедает в гостинице, Осип стоял за его стулом и жадно глядел, как он ел. Хлестаков глотал, глотал и Осип. Когда я кормлю больных, я всегда вспоминаю эту сцену и чувствую себя Осипом. Больные сейчас начинают шуметь, что им урезают порции, нет белых булок. Для нас же их пища - недосягаемое блаженство.

Пожары в Ленинграде после первого немецкого авианалета

10 декабря

Кто-то из рабочих видел по дороге двух замерзших людей; одного около Мечниковской больницы. И все идут мимо них не останавливаясь, никто их не подымет. «Ну еще бы, - сострил кто-то из рабочих, - вот если бы лошадь упала, так сразу бы все к ней с топорами бросились». - «Зачем с топорами, - заметил другой, - и так бы разодрали на части».

Люди вырывают у детей и женщин хлеб, воруют все, что могут.

В доме №15 по Литейной живет сестра из нашего института Элеонора Алексеевна Иванова. Бомба разрушила ее квартиру, но вещи остались, их можно было бы восстановить. Так с кушетки, недавно обитой, уже успели содрать обивку и отпилить ножки".

Жители города чистят снег

Силы падают не по дням, а по часам. Стоило мне эти пять дней пробыть на одном хлебе и воде (тот бесталонный суп, который я получаю из Музкомедии - просто вода), как силы совсем упали. Утром я выходила на работу - дрожали ноги.

В больнице было много дела. Четыре подкожные впрыскивания угасающим людям, присутствие на операции, беготня вниз и вверх, после чего я еле плелась домой. Пришла и завалилась на кровать. Угасает воля к жизни. Болит сердце. Неужели не дотяну?

По улицам бродят люди с ведрами, по воду. Ищут воды. В большинстве домов не идет вода, замерзли трубы. Дров нет. У нас, к счастью, часто бывает вода, и сейчас вот горит электричество. Писем ни от кого нет. Идет снег.

Все умрем, и нас засыплет снегом.

Уже 8 часов. Надо ложиться спать. А то тяжело. До завтрашнего хлеба.

«Медный всадник» в блокадном облачении

Зимой на улице поражали мужчины своим агонизирующим видом.По-видимому, они уже все перемерли, попали в «отсев», теперь черед за женщинами, за подростками.

Бредет женщина. Ноги широко расставлены, и она их, с трудом приподымая,медленно-медленно переставляет, вернее, передвигает. Глаза без выражения смотрят вниз, губы белые, лиловатые, на желтом лице ни кровинки, под глазами совсем белые, как бумага, пятна, а ниже отекшие темные подглазники; складки какие-то собачьи от носа вокруг рта, векикрасно-коричневые.

Жертвы первых немецких артобстрелов Ленинграда

Все лица похожи одно на другое. Эти уже не поправятся. У меня лицо в этом же роде, но внутренняя жизнь еще не погасла, хожу быстро, но начинаю чувствовать какую-то неловкость в ногах, с наступлением тепла они стали опухать.

Я встречаю почти каждый день на Литейном девочку лет 15; ее лицо становится все худей, губы белей. Пустые, ничего не выражающие глаза смотрят на мостовую, идет медленно, как сомнамбула. Все дистрофики ходят с палками".

ДНЕВНИК ПАРТИЙНОГО РАБОТНИКА

Цитаты из дневника партийного работника Н. А. Рибковского, работавшего в блокаду в Смольном - инструктором Отдела кадров Горкома партии Ленинграда. Артобстрел. Сентябрь 1941<

Артобстрел. Сентябрь 1941<

9 декабря 1941 года

С питанием теперь особой нужды не чувствую. Утром завтрак - макароны, или лапша, или каша с маслом и два стакана сладкого чая. Днем обед - первое щи или суп, второе мясное каждый день.

Вчера, например, я скушал на первое зеленые щи со сметаной, второе котлету с вермишелью, а сегодня на первое суп с вермишелью, на второе свинина с тушеной капустой.

Качество обедов в столовой Смольного значительно лучше, чем в столовых в которых мне приходилось в период безделия и ожидания обедать.

Невский проспект зимой. Здание с проломом в стене - дом Энгельгардта

5 марта 1942 года

Вот уже три дня как я в стационаре горкома партии. По-моему этопросто-напросто семидневный дом отдыха и помещается он в одном из павильонов ныне закрытого дома отдыха партийного актива Ленинградской организации в Мельничном ручье. Обстановка и весь порядок в стационаре очень напоминает закрытый санаторий в городе Пушкине…

Питание здесь словно в мирное время в хорошем доме отдыха: разнообразное, вкусное, высококачественное, вкусное.

Каждый день мясное - баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса; рыбное - лещ, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, триста грамм белого и столько же черного хлеба на день, тридцать грамм сливочного масла и ко всему этому по пятьдесят грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину. Питание заказываешь накануне по своему вкусу".

Голодающие ленинградцы пытаются добыть мясо, разделывая труп погибшей лошади

Я и еще двое товарищей получаем дополнительный завтрак, между завтраком и обедом: пару бутербродов или булочку и стакан сладкого чая.

Отдых здесь великолепный - во всех отношениях. Война почти не чувствуется.

О ней напоминает лишь далекое громыхание орудий, хотя от фронта всего несколько десятков километров. Да. Такой отдых, в условиях фронта, длительной блокады города, возможен лишь у большевиков, лишь при Советской власти.

Что же еще лучше? Едим, пьем, гуляем, спим или просто бездельничаем слушая патефон, обмениваясь шутками, забавляясь «козелком» в домино или в карты… Одним словом отдыхаем!… И всего уплатив за путевки только 50 рублей.

26 февраля 1942 года

К слову сказать сейчас очень много горкомовцев болеет. Отчего бы, кажись, такое «поветрие»? Если в городе, среди населения, много желудочных заболеваний так можно объяснить истощением и тем, что водой пользуются прямо из Невы, подчас употребляют не прокипяченную как следует бытьиз-за недостатка топлива, в уборную ходят прямо в квартирах потом где попало выливают и руки перед едой не моют.

Некоторые моются редко, чумазыми, с наростом грязи на руках ходят… Встретишь такого человека, а встречаются такие часто, не приятно делается.

Ни водопровод, ни канализация не работают вот уже три месяца…

На проспекте Володарского. Сентябрь 1941

А у нас в Смольном, отчего? Питание можно сказать удовлетворительное. Канализация и водопровод работают. Кипяченая вода не выводится.

Возможности мыться и мыть руки перед едой имеются. В самом Смольном чисто, тепло, светло.

И все-таки люди болеют расстройством желудка. Почти половина работников горкома и обкома сидит на диете. Некоторые в больнице. В нашем отделе кадров почти все переболели расстройством желудка и сейчас из двух десятков работников отдела кадров больны восемь человек…

Присмотрится и видит как много делается в Смольном, незаметного, большого, кропотливого, чтобы всячески облегчить переживание ленинградцами трудности и лишения вызванные блокадой! Привлекаются все и всё к этому. Идет борьба, настойчивая, упорная за сохранение жизни людей.

P.S. Когда с девятиклассниками на факультативе говорили об этих дневниковых записях, о Ленинграда... кто-то сказал, не помню, может быть Олег Спицын о том, что пройдёт время и потомки будут в Инете читать записи о войне на Украине и смогут ли они разобраться, кто был прав, кто нет... Большинство сошлось в мнении. что наши потомки будут нас умнее и всё оценят правильно.

Историк Владимир Пянкевич прочитал большое число дневников ленинградцев, написанных ими во время блокады 1941-44 годов. Город внезапно лишился государственной власти над бытовой жизнью, она перешла к тем, кто «потерял человеческий облик». Ленинградцы описывают спекулянтов, воров из торговли, жирующее начальство. Утяжеляло трагедию блокадников ещё и то, что они были вынуждены мириться с этими людьми.

Пянкевич опубликовал выдержки из этих дневников в статье «Одни умирают с голоду, другие наживаются, отнимая у первых последние крохи: участники рыночной торговли в блокадном Ленинграде» (журнал «Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета», №9, 2012).

«Желавших купить или обменять свои вещи на еду на рынке было значительно больше обладателей вожделенных продуктов. Поэтому важными персонажами рыночной торговли были спекулянты. Они ощущали себя хозяевами положения на рынке и не только. Ленинградцы были потрясены. «Обыкновенные люди вдруг обнаружили, что у них мало общего с торговцами, возникшими вдруг на Сенном рынке. Какие-то персонажи прямо со страниц произведений Достоевского или Куприна. Грабители, воры, убийцы, члены бандитских шаек бродили по ленинградским улицам и, казалось, приобретали большую власть, когда наступала ночь. Людоеды и их пособники. Толстые, скользкие, с неумолимо стальным взглядом, расчетливые. Самые жуткие личности этих дней, мужчины и женщины».

«На рынке обычно продавался хлеб, иногда целыми буханками. Но продавцы вынимали его с оглядкой, буханку держали крепко и прятали под пальто. Они боялись не милиции, они отчаянно боялись воров и голодных бандитов, способных в любой момент вынуть финский нож или просто ударить по голове, отобрать хлеб и убежать».

Людей, участвовавших в рыночной торговле и обмене осажденного города, связывали особые отношения. Приходя на рынок и вынужденно пользуясь услугами спекулянтов, ленинградцы относились к этим «бизнесменам» неоднозначно. Доминировала неприязнь и даже ненависть, такая же, какую большинство блокадников испытывало к врагу, осаждавшему Ленинград. В блокадном городе «можно быстро разбогатеть, будучи шкуродёром, - свидетельствует рабочий А.Ф.Евдокимов. - А шкуродёров развелось последнее время очень много, и торговля с рук процветает не только на рынках, но у каждого магазина». «Имея мешок крупы или муки, можно стать обеспеченным человеком. И подобная сволочь в изобилии расплодилась в вымирающем городе».

«Уезжают многие, - записывает 20 февраля 1942 года в дневнике С.К.Островская. - Эвакуация - тоже прибежище спекулянтов: за вывоз на машине - 3000 р. с головы, на самолете - 6000 р. Зарабатывают гробовщики, зарабатывают шакалы. Спекулянты и блатмейстеры представляются мне не иначе, как трупными мухами. Какая мерзость!»

В дневниках и мемуарах блокадники нередко пишут о шокировавших их социальных контрастах на улицах блокадного Ленинграда. «Вчера Татьяне принесли полкило пшена за 250 р. Даже я поразилась наглости спекулянтов, но все же взяла, т.к. положение остается критическим, - свидетельствует 20 марта 1942 года сотрудница Публичной библиотеки М.В.Машкова. -Жизнь удивительная, можно подумать, что всё это дурной сон».

«И вдруг навстречу, после сотен людей, измождённых до предела, молчаливых, идущих походкой столетних старцев, - замечает в дневнике 18 января 1942 года военный корреспондент П.Н.Лукницкий, - появляется толсторылый с лоснящимся от самодовольства и упитанности лицом, с плутоватыми наглыми глазами гражданин. Это какой-либо вор - завмаг, спекулянт-управхоз, накравший у покойников вверенного ему дома хлебные карточки, получающий по ним килограммы хлеба, обменивающий этот хлеб с помощью своей жирной, накрашенной крали на толкучке, - на золотые часы, на шелка, на любые ценности. Надо б таких расстреливать!».

«Люди ходят как тени, одни опухшие от голода, другие - ожиревшие от воровства из чужих желудков, - записывает 20 июня 1942 года в дневнике секретарь комитета ВЛКСМ завода им. Сталина Б.А.Белов. -У одних остались глаза, кожа да кости и несколько дней жизни, у других появились целые меблированные квартиры, и платяные шкафы полны одеждой. Кому война - кому нажива. Эта поговорка в моде нынче. Одни ходят на рынок купить двести грамм хлеба или выменять еду на последнее трико, другие навещают комиссионные магазины, оттуда выходят с фарфоровыми вазами, сервизами, с мехами - думают долго прожить».

Об этом же говорят театральные впечатления многих блокадников. Посещение театра, концерта становились подчас не отдушиной среди неимоверных тягот, а поводом для негативных впечатлений и горестных раздумий.

«Сегодня шла «Марица». Театр был битком набит, - записывает в дневнике в марте 1942 года учитель А.И.Винокуров. - Среди посетителей преобладают военные, официантки из столовых, продавщицы продовольственных магазинов и т.п. - люд, обеспеченный в эти ужасные дни не только куском хлеба, а и весьма многим».

Такие же эмоции вызывает значительная часть театральной публики у М.В.Машковой: «Чтобы вырваться из плена голода и забыться от смрада смерти, поплелись сегодня с Верой Петровной в Александринку где ставит спектакли Музыкальная комедия. Народ, посещающий театр, какой-то неприятный, подозрительный. Бойкие розовые девчонки, щелкоперы, выкормленные военные, чем то напоминает НЭП. На фоне землистых истощенных ленинградских лиц эта публика производит отталкивающее впечатление».

Резко негативное отношение вызывали у ленинградцев те, кто не просто не голодал, но наживался на этой трагической ситуации. Прежде всего, речь идёт о тех, кого блокадники видели чаще всего - о продавцах магазинов, работниках столовых. «Как омерзительны эти сытые, пышно-белые «талонщицы», вырезающие в столовых и магазинах карточные талоны у голодающих людей и ворующие у них хлеб и продукты, - записывает 20 сентября 1942 года в дневнике блокадница А.Г.Берман. - Это делается просто: «по ошибке» вырезают больше положенного, а голодный человек обнаруживает это только дома, когда никому уже ничего доказать нельзя».

«С кем ни беседуешь, от всех слышишь, что последний кусок хлеба, и тот полностью не получить, - записывает 6 июня 1942 года в дневнике Б.А.Белов. - Воруют у детей, у калек, у больных, у рабочих, у жителей. Те, кто работает в столовой, в магазинах, или на хлебозаводе - сегодня являются своеобразным буржуа. Какая-нибудь судомойка живет лучше инженера. Мало того, что она сама сыта, она ещё скупает одежду и вещи. Сейчас поварской колпак имеет такое же магическое действие, как корона во время царизма».

«Вообще всех завмагов, продавцов, работников из столовых мы ненавидели, - записывает в дневнике директор школы Г.Н.Корнеева. - Я считаю, что надо их обыскивать, проверять их приобретения и раскулачивать и уничтожать. Большинство из них не только ели сами до отвала (это пусть бы уж), а кормили всю родню до 9-го колена, приобретали вещи, обстановку, квартиры. Ну разве это люди? Одни умирают с голоду, другие наживаются, отнимая у первых последние крохи. Думаю, что соответствующие органы не отнеслись серьёзно к своим обязанностям. Это безнаказанное воровство процветает до сих пор. Обидно, что погибли хорошие талантливые люди, а жулики, пробравшись на тёплые местечки, благополучно существуют. Будь они прокляты все, пусть отольются им слезы несчастных, погибших из-за них» (29 сентября 1942 года).

Впечатления о работниках столовой усиленного питания сохранились в дневнике художника И.А.Владимирова:

«Опрятно и чисто одетые официантки расторопно разносят подносы с кушаньем и стаканы шоколада или чая. За порядком наблюдают распорядительницы. Все официантки и, конечно, больше всего начальство служат примерами счастливой, сытой жизни в наше голодное время. Лица румяные, щеки, губы налитые, а масляные глазки и полнота форм упитанных фигур очень убедительно свидетельствуют, что эти служащие не теряют своих килограммов веса тела, а значительно приобретают вес».

«Заходил к директору столовой. Постучал. Он вышел, запах вина. В зале пляшут девушки, а в кабинете, видно, выпивают. Там районное начальство столовых» (8 марта 1942 года).

Спекулянты, с которыми блокадники сталкивались на городских рынках и толкучках, бывали и в домах ленинградцев, вызывая ещё больше омерзения и ненависти. «Помню, как к нам пришли два спекулянта, - вспоминает Д.С.Лихачев. - Я лежал, дети тоже. В комнате было темно. Она освещалась электрическими батарейками с лампочками от карманного фонаря. Два молодых человека вошли и быстрой скороговоркой стали спрашивать: «Баккара, готовальни, фотоаппараты есть?» Спрашивали и ещё что-то. В конце концов что-то у нас купили. Это было уже в феврале или марте. Они были страшны, как могильные черви. Мы ещё шевелились в нашем тёмном склепе, а они уже приготовились нас жрать».

Попытки пресечь воровство, как правило, не имели успеха, а правдолюбцы изгонялись из системы. Художник Н.В.Лазарева, работавшая в детской больнице, вспоминает: «В детской больнице появилось молоко - очень нужный продукт для малышей. В раздаточнике, по которому сестра получает пищу для больных, указывается вес всех блюд и продуктов. Молока полагалось на порцию 75 граммов, но его каждый раз недоливали граммов на 30. Меня это возмущало, и я не раз заявляла об этом. Вскоре буфетчица мне сказала: «Поговори ещё и вылетишь!» И действительно, я вылетела в чернорабочие, по-тогдашнему - трудармейцы».

Сытые и голодные участники блокадного торга относились друг к другу со взаимной неприязнью. Если у голодных «жирные» сограждане вызывали антипатию и вражду, то сытые и успешные не хотели понимать безвыходность положения другого человека, были просто бесчувственны и также враждебны к «дистрофику паршивому».

Вечером 27 января 1944 года ленинградское небо осветилось тысячами разноцветных огней. За многие месяцы люди впервые радовались грохоту артиллерийской канонады - ведь это был салют в честь окончательного снятия блокады.

И вот совсем недавно, более чем через полвека после окончания войны, в архивах Петербургского управления ФСБ был найден удивительный документ.

Автор этой потрясающей летописи - обыкновенный ленинградский житель Николай Павлович Горшков. Все 29 блокадных месяцев день за днем (не пропустив ни одного!) он записывал трагические события из жизни осажденного города. Нет, это не были официальные сводки «Совинформбюро» или цитаты из газетных публикаций. Он записывал то, чему сам был свидетелем, что видел или слышал на улицах, во дворах и квартирах блокадного Ленинграда.

Ему повезло дожить до Победы, но в декабре 1945 года его арестовали и осудили на 10 лет. Умер он в лагере 6 лет спустя. Где похоронен - неизвестно.

Этот очерк написан в память о нем, в память о тысячах ленинградцев, погибших в те страшные годы.

Но прежде несколько слов о самом документе и его авторе.

Его дневник - шесть небольших тетрадок в клеточку, сшитых черной суровой ниткой - написан четким, легко читаемым почерком. Он был приложен к делу № 62 625 на Горшкова Николая Павловича, 1892 года рождения, уроженца Угличевского района, деревни Выползово, русского, беспартийного, старшего бухгалтера Ленинградского института легкой промышленности. Фигурант дела подозревался в совершении преступлений по ст. 58–10 ч.11 (антисоветская агитация) и 58–11 (организованная антисоветская деятельность) УК РСФСР. Но, судя по документам, дело Горшкова шло туго. Путались или отказывались от своих показаний свидетели, не признавал свою вину и сам обвиняемый. Материалы дважды отправлялись на доследование, но все же после восьми месяцев заключения Николай Павлович был осужден.

Подсудимый будто знал, что дневник переживет его, и попросил приобщить свои записки к уголовному делу. Впрочем, не исключено, что он надеялся на снисхождение советской юстиции - к пережившим блокаду ленинградцам после войны все относились с сочувствием и уважением. Но дневник был обойден вниманием следователя, которого не интересовали сугубо личные записи.

А зря. Дневник, составленный в дни блокадного лихолетья, когда усомниться можно было в чем угодно и в ком угодно, характеризовал автора как глубоко преданного своей Родине человека, твердо убежденного в победе над врагом. Но следователя это интересовало меньше всего. Мне известна фамилия этого человека, но я просто не хочу ее называть. Был ли он фронтовикам, прошедшим войну, или отсиживался где-то по глубоким тылам - не знаю. Ясно одно - о блокадном Ленинграде он мало что знал. Ему не ведом ни вкус столярного клея, который варили и жевали в самую голодную первую зиму, ни дурманящий запах 150 граммов блокадного хлеба с опилками пополам, который нужно было разделить на весь день, ведь ничего другого просто не было. Не слышал он и об умерших от голода малышах, которых матери прятали в укромных уголках, чтобы как можно дольше получать на мертвую душу продовольственную карточку и хоть как-то поддерживать тех своих ребятишек, в ком еще не угасла жизнь. Нет, этого следователь не знал. Иначе совесть, совесть человека, знакомого с лишениями войны, не позволила бы ему осудить автора блокадных записок Николая Горшкова.

Первая и, наверное, самая короткая пометка дневника была сделана 4 сентября 1941 года, когда на Ленинград упали первые снаряды: «В Волковой дер. Около «Кр. Нефтяника» разрушения и пожар». Последняя запись датирована 31 января 1944 года, спустя четыре дня после полного освобождения города. Всего в дневнике 880 записей - 880 дней трагедий, голода, смерти. Даже в самую суровую зиму 1941–1942 годов, когда от голода, мороза и бомбежек за сутки умирало до тысячи (а может быть, и больше) человек, Николай Петрович усаживался вечерами на кухне, окно которой выходило в глухой Литовский двор, и…

«Настоящие записки пишутся при свете самодельной лампочки-мигалки силою света не более 1/2 свечи. Лампочка состоит из стеклянной аптекарской баночки на 50 грамм, сквозь пробку которой проходит трубочка из металла, в которую продет фитилек».

Удивителен принцип, положенный в основу записей. Автор обходит стороной все личные проблемы. Здесь нет рассказов о том, как он варил столярный клей, ел дуранду, пух с голода, жег в «буржуйке» мебель и книги. Невероятно, но в дневнике ни разу не употребляется местоимение «я»! Зато феноменальна пунктуальность этих записей. Автор словно понимает, что каждый прожитый им день блокады - это день, принадлежащий Истории. Конечно, не ведал он о стратегических замыслах воюющих армий, но все, что способен увидеть и услышать самый обыкновенный «маленький» человек, с удивительной точностью и педантичностью бухгалтера заносилось в дневник.

А еще в нем много простых и безыскусных описаний погоды. Но это не лирические зарисовки скучающего горожанина. Густую низкую облачность, глухую безлунную ночь или ясный солнечный день автор, как и любой житель осажденного города, связывал с вероятностью авианалетов и воздушных бомбардировок.

«…около 17 часов дня была сброшена врагом фугасная бомба большой силы. Упала она в реку Мойку около музея-квартиры A.C. Пушкина (дом 12). Взрывом подняло массу воды и грязи, вблизи стоящих домов вырвало оконные рамы и двери взрывной волной.

Ночь была темная, и ночного налета не было».

Сегодня, проходя по набережной Мойки у дома 12, даже трудно представить, как здесь рвались фугасы. И уйди та бомба на несколько метров в сторону, не осталось бы этого адреса, дорогого сердцу любого россиянина. Но кто об этом помнит сейчас.

«…Шестой налет (за эти сутки) в 1 ч. 50 мин. до 2 ч. 15 мин. ночи и с 2 ч. 30 мин. до 3 ч. 08 мин. Вместе с этим враг обстрелял город тяжелыми снарядами, слышны были сильные разрывы, так что дребезжали стекла в окнах. Ночь была очень беспокойная. На небе светили звезды и большой серп луны».

Не знаю, стал ли этот день самым напряженным по количеству бомбежек, но ведь кроме авианалетов были еще и постоянные артиллерийские удары. И если днем люди еще находили в себе силы по несколько раз спускаться в бомбоубежище, то ночью многие на свой страх и риск оставались в домах. Но ведь были еще и ночные дежурства на крышах, когда, изнемогая от усталости и голода, собрав всю волю в кулак и победив страх, горожане боролись с вражескими зажигательными бомбами.

«…фугасные бомбы враг сбрасывает куда попало, а надежных укрытий вообще в городе очень мало, а имеющиеся бомбоубежища в жилых домах - в подвалах - от прямого попадания тяжелых бомб не спасают и всех находящихся заваливает рухнувшими стенами и еще затапливает водой от лопнувшего водопровода… Город мертвеет. Эл. света в домах нет. Водопровод едва подает воду до второго этажа. Трамваи с большими перерывами ходят только на некоторых и то измененных маршрутах… Идя пешком от Новокаменного моста по обводному каналу до Международного проспекта, в течение 25 минут встретил 57 покойников, которых везли на Волково кладбище».

Я долго не мог понять, как можно вот так просто, безыскусно и как бы отстраненно писать о трагедии целого города? Неужели и к смерти можно привыкнуть, очерстветь душой?

И лишь перечитывая недавно древнерусскую литературу, вдруг увидел, что таким же отстраненным был стиль монахов-летописцев. Не для себя они писали, а в назидание потомкам, твердо зная, что без прошлого нет настоящего, а без настоящего - будущего. Поэтому все личное оставалось в себе. Вечности доверялось только главное. Помните, у Нестора в «Повести временных лет: «Пришли иноплеменники на русскую землю…»

И в этом смысле дневник Николая Горшкова не уникален. Ленинград, а затем и весь мир был потрясен, прочитав блокадный дневник Тани Савичевой. В коротких строчках девочка писала о смерти своих близких. Последняя запись: «Умерли все». Не дожила до победы и сама Таня.

«Лютый мороз 33 с ветром. Все замерзло, кругом картина заледенелого умирающего города. В большинстве домов воды нет совсем. Всюду встречаются вылитые и выброшенные нечистоты, в особенности во дворах… Все чаще и чаще случаи бандитизма - отнимают из рук хлебные и продуктовые карточки, сумочки и пакеты у выходящих из булочных и магазинов. Продуктов все нет и нет. Голод…»

Конечно, в ту пору в газетах об этом не писали. Говорили о мужестве, стойкости, героизме. Но ведь и параша была на улицах, и вонь, и нечистоты, и бандитизм, и воровство. И мужество людей, переживших на этом фоне и мороз, и голод, и смерть, не стало менее значимым. Наоборот. Жить в невыносимых условиях, преодолеть такие испытания и не опуститься до животного инстинкта самосохранения за счет таких же, как ты, но только более слабых - это ли не есть настоящее мужество?!

«… На толкучке у рынка (Кузнечного) идет обменный торг и спекуляция. На хлеб меняют все, что хотите.

На деньги купить что-либо очень трудно. Папиросы «Беломор» - до 60 руб. Пачка табаку 100 гр. - от 300 до 400 гр. хлеба. Хлеб на деньги редко - 40 руб. за кусочек около 100 гр. Дорогие безделушки, статуэтки, посуда идут за бесценок, за кусочек хлеба от 100 до 200 гр…»

Ни деньги, ни украшения - только хлеб. Вот истинная мера ценности в осажденном городе.

Конечно, сейчас времена другие, и деньги уже не те. И дети не то что хлебом - уже тортами бросаются на школьных чаепитиях - сам это не однажды видел. Зато безделушки теперь в цене. А вот оставшуюся после обеда горбушку уже никто в чистое белое полотенце бережно не заворачивает. В мусорное ведро выбросить легче.

«… в уголовном розыске видел двенадцать человек арестованных женщин, пойманных с поличным и обвиненных в людоедстве. Одна женщина говорила, что когда муж ее, умирая, потерял сознание, то она отрезала ему часть тела от ноги, чтобы сделать варево и накормить голодных детей, также умиравших, и себя, уже совершенно отчаявшуюся и обессиленную. Другая говорила, что она отрезала часть от трупа на улице замерзшего от голода, но ее поймали на месте преступления. Сознавая свою вину, плачут и сокрушаются, уверенные, что их приговорят к расстрелу. Все это слишком ужасно… О случаях людоедства в городе говорят открыто, без стеснения…»

Да, судя по всему, всех этих женщин расстреляли по суровым законам военного времени. И это тоже страшная правда жизни, о которой предпочитают не говорить вслух. После публикации отрывков из дневника Николая Павловича Горшкова в «Парламентской газете», из Санкт-Петербурга мне пришло письмо от ветерана-блокадника. Он рассказывал о фактах еще более страшных. С каждым годом становится все меньше людей, переживших эти ужасы. Они уходят, а вместе с ними уходит и память. Впрочем, они и при жизни-то не любили об этом говорить. И все же такое забывать нельзя. Нельзя хотя бы потому, что б это не повторилось вновь.

«…В городе идет массовая эвакуация населения. Не занятые работой люди… могут записаться на эвакуацию в райсоветах в особ, комиссиях и выехать из города с багажом 35 кг на человека. Поездом едут с Финляндского вокзала до Ладожского озера, а там на автомашинах по льду до ж. д. станции (Волхов), оттуда уже поездом вглубь страны… Сообщают, что в последние дни уходит до 4-х поездов с эвакуированными, примерно от 2-х до 3-х тысяч человек в каждом…. Многие устраиваются ехать на автомашинах, доставляющих продукты и грузы с того берега Ладожского озера и возвращающихся из города порожняком вновь за продуктами. Предположительно, на автомашинах уезжают от 1 до 3 тысяч человек в день. Всего за сутки при благоприятной погоде разными путями уезжают из города до 15 тысяч человек. Да, как говорят, в иные дни столько же умирают от истощения…»

Еще совсем недавно приходилось слышать, что власть бросила окруженный город на произвол судьбы. Чушь, да и только. Блокадный дневник Николая Горшкова полностью опровергает эти домыслы. И предприятия работали, и продукты по Ладоге доставляли, и обессилевших людей вывозили. Конечно, ошибки были, просчеты, упущения. Но, не дай Бог, случись нечто подобное сейчас, - справились бы мы? Сейчас мирное время, и то каждый год Россия теряет по миллиону своих граждан.

«Легкая облачность. Дует холодный ветерок. Наши самолеты с 5 ч. утра патрулируют над городом. В 12 ч. 35 мин. воздушная тревога. Отбой дан в 13 ч. 10 мин. Самолеты врага в город не пропущены.

В городе идет выдача по продкарточкам дополнительных продуктов питания к первомайским праздникам:

Чай. Рабоч(им) 25 гр., служ(ащим) 25 гр., иждивенцам) 25 гр., детям - 25 гр.

Сухофрукты. Рабоч. 150 гр., служ. 150 гр., иждив. 150 гр., детям 150 гр.

Клюква. Рабоч. - , служ. 150 гр., ижд. 150 гр., детям 150 гр.

Крахмал. Рабоч -, служ -, ижд. - , детям 100 гр.

Пиво. Рабоч. 1,5 л., служ 1,5 л., ижд. 0,5 л., детям -.

Сол. рыба. Рабоч. 500 гр., служ. 400 гр., ижд. 75 гр., детям 100 гр.

Сыр. Рабоч. 100 гр., служ. 75 гр., ижд. 75 гр., детям 100 гр.

Какао с молоком. Детям на 2 табл. (50 гр.)

Табак. Рабоч. 50 гр., служ. 50 гр., ижд. - , детям -.

Водка или виногр. вино. Рабоч. 0,5 л., служ. 0,5 л., ижд. 0,25 л., детям -.

Всюду на улицах и во дворах идет последняя уборка мусора. Город принял опрятный вид. Ночь прошла спокойно».

Именно первомайскими праздниками закончилась первая, самая страшная блокадная зима. Но впереди были еще долгие месяцы тяжелейших испытаний и 643 дневниковые записи. Но город выстоял, выстоял и победил.

Из материалов уголовного дела Николая Горшкова стало известно, что в 1920 году у него родился сын Игорь. В годы войны он учился в Военно-воздушной академии им. Можайского, в январе 1944 года принимал участие в снятии блокады.

Сотрудники Питерского ФСБ разыскали этого человека. Сейчас Игорь Николаевич на пенсии. Но самое удивительное в том, что проживал он в том же самом доме на Лиговке, в той же квартире № 6, где его отец писал свою блокадную летопись. Сын ничего не знал о дневнике и даже не подозревал о его существовании. Трепетно и осторожно листал он пожелтевшие тетрадные листочки, и пальцы его дрожали. А за кухонным окном был все тот же тесный петербургский дворик, в котором мало что изменилось со времен войны.