Пустыни являются малонаселенными засушливыми землями с суровым климатом. Однако многие виды флоры и фауны в процессе эволюции смогли удивительным образом адаптироваться к этим непростым условиям жизни.

Обитающие в пустынях жабы зарываются в песок и пребывают в спячке в течение многих месяцев до тех пор, пока не пойдут дожди. Тогда они пробуждаются, начинают питаться, метать икру и выводить потомство. У некоторых обитающих в пустыне животных в результате эволюции удлинились уши или появились какие-либо другие особенности, помогающие им охлаждать организм. Другие животные полностью удовлетворяют свои потребности в воде за счет потребляемой ими пищи. В Намибии растение вельвечия удивительная (Welwitschia mirabilis ) извлекает влагу из туманов, которые ежедневно опускаются на пустыню Намиб.

Всилу своего крайне специфичного характера обитающие в пустынях виды в наибольшей степени страдают от разрушения привычной среды обитания. Как это ни удивительно, но о биологических, экологических и культурных свойствах пустынь чрезвычайно мало сведений и материалов. Различные пустыни мира являются уникальными с точки зрения своего происхождения, истории эволюции и климата. Они нуждаются в рациональном использовании и стратегиях, обеспечивающих их защиту.

Засушливые земли характеризуются малым количеством осадков и высоким уровнем испарения влаги. Они занимают 41 процент земной суши и служат средой обитания для более чем 2 млрд. человек. Почти половина людей, обитающих на засушливых территориях, живут в условиях нищеты. Удовлетворение основных потребностей этих людей в огромной степени зависит от окружающей их среды.

Обитающие на засушливых землях люди, 90 процентов из которых живут в развивающихся странах, отстают от остального населения мира по уровню своего благосостояния и показателям в области развития. В развивающихся странах коэффициент младенческой смертности в засушливых районах в среднем составляет 54 ребенка на 1000 живорождений, в два раза превышая показатель для остальных районов и в 10 раз - общий коэффициент младенческой смертности в развитых странах.

В опустынивание определяется как «деградация земель в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате действия различных факторов, включая изменение климата и деятельность человека». Деградация земель в засушливых районах определяется как снижение или потеря биологической или экономической продуктивности засушливых земель. Деградации подвергается треть поверхности Земли, что, соответственно, влияет на жизнь более 1 млрд. человек.

Последствиями опустынивания и засухи являются отсутствие продовольственной безопасности, голод и нищета. Связанная с этим социальная, экономическая и политическая напряженность может приводить к возникновению конфликтов, дальнейшему обнищанию и усилению деградации земель. Рост масштабов опустынивания во всем мире угрожает на миллионы увеличить число бедняков, вынужденных искать новое пристанище и средства к существованию.

От 10 до 20 процентов засушливых территорий уже подверглись деградации. Наиболее остро эта проблема стоит в развивающихся странах. Общая площадь земли, пострадавшей от опустынивания, по оценкам, составляет от 6 млн. до 12 млн. кв. км. Для сравнения: площадь таких стран, как Бразилия, Канада и Китай, составляет от 8 млн. до 10 млн. кв. км.

На засушливые районы приходится до 43 процентов возделываемых земель в мире. Деградация земель приводит к потерям сельскохозяйственной продукции на сумму примерно в 42 млрд. долл. США в год. Около трети всех возделываемых земель в мире в последние 40 лет были заброшены по причине утраты своей продуктивности в результате эрозии почвы. Ежегодно еще 20 млн. гектаров сельскохозяйственной земли настолько деградируют, что перестают использоваться для выращивания сельскохозяйственной продукции либо поглощаются городами вследствие ускорения темпов урбанизации.

В течение последних трех десятилетий необходимость увеличения объемов сельскохозяйственного производства, для того чтобы прокормить растущее население Земли, оказывала все большее давление на земельные и водные ресурсы. По сравнению с 1970 годами в настоящее время прокормить необходимо на 2,2 млрд. человек больше. До сих пор темпы производства продовольствия не отставали от темпов роста численности населения, однако продолжающееся его увеличение означает, что в ближайшие 30 лет нам может потребоваться на 60 процентов больше продовольствия. Эта растущая потребность в сельскохозяйственных площадях является причиной обезлесения 60–80 процентов земель на нашей планете.

В той или иной степени опустынивание имеет место на 30 процентах искусственно орошаемых земель, 47 процентах увлажняемых природными осадками сельскохозяйственных угодий и на 73 процентах пастбищных угодий. По оценкам, ежегодно от 1,5 млн. до 2,5 млн. гектаров орошаемых земель, от 3,5 млн. до 4 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий, увлажняемых природными осадками, и около 35 млн. гектаров пастбищных угодий полностью или частично утрачивают продуктивность вследствие деградации земель.

Восстановление почв, утраченных в результате эрозии, - процесс крайне медленный. Для формирования почвенного слоя толщиной 2,5 см может потребоваться около 500 лет. Во многих районах все более серьезной проблемой становятся пыльные бури, которые как в эпицентре, так и на значительном расстоянии от него влияют на здоровье людей и состояние экосистемы. Сильные бури, зарождающиеся в пустыне Гоби, поражают обширные территории Китая, Кореи и Японии и в засушливые сезоны у многих людей вызывают приступы лихорадки, кашля и покраснение глаз. Пыль, которая ветром переносится из пустыни Сахары, вызывает проблемы с дыханием даже у жителей Северной Америки и разрушает коралловые рифы в Карибском бассейне. Генеральная Ассамблея ООН 2006 год . 2006 год также знаменует десятую годовщину принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке. Данная Конвенция полностью поддерживается 191 страной, то есть почти всеми государствами - членами Организации Объединенных Наций.

Последствия опустынивания включают:

- сокращение объемов производства продовольствия, снижение плодородия почвы и природной способности земли к восстановлению;

- усиление паводков в низовьях рек, ухудшение качества воды, осадкообразование в реках и озерах, заиление водоемов и судоходных каналов;

- ухудшение здоровья людей из-за приносимой ветром пыли, включая глазные, респираторные и аллергические заболевания и психологический стресс;

- нарушение привычного образа жизни пострадавшего населения, вынужденного мигрировать в другие районы.

Для засушливых территорий по-прежнему характерна нищета, так как:

- бедняки, живущие в этих районах, и прежде всего женщины, редко участвуют в политической жизни и часто не имеют доступа к основным услугам, таким как здравоохранение, получение сельскохозяйственной информации и образования; при этом женщины систематически подвергаются дискриминации, проявляющейся в лишении их права на владение землей;

- население засушливых районов часто не имеет сельскохозяйственных предметов первой необходимости, таких как орудия труда, удобрения, вода, пестициды и семена, оно лишено надлежащего доступа к рынку, а производимую им продукцию из-за низкого качества редко удается продать по разумной цене;

- местные общины часто оказываются не в состоянии извлечь выгоду из местных ресурсов, таких как полезные ископаемые или дикая природа и другие достопримечательности, привлекающие туристов;

- доступ к воде и реализация прав на пользование этим ресурсом часто затруднены, а управление водными ресурсами, как правило, осуществляется неэффективно, что приводит к их чрезмерному использованию и засолению;

- земля нередко подвергается чрезмерной обработке и перевыпасу, что приводит к снижению ее продуктивности;

- общины, проживающие в засушливых районах, наиболее сильно страдают от засухи; они в основном занимаются разведением домашнего скота и подсобным хозяйством и не имеют резервов продовольствия, денег, страховки или иных форм социальной защиты, которые помогли бы им пережить неурожайные годы.

Борьба с нищетой в засушливых районах требует одновременного решения всех этих проблем.

В рамках проведенной по инициативе ООН Оценки экосистем на пороге тысячелетия отмечается, что предотвратить опустынивание гораздо легче, нежели обратить его вспять. Главной причиной опустынивания являются нагрузка популяций на среду и неэффективные методы управления земельными ресурсами. Помочь в решении вышеуказанных проблем могут более эффективное землепользование, более бережные методы орошения и стратегии создания не связанных с сельским хозяйством рабочих мест для жителей засушливых территорий.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Во время распашки полей мириады частиц плодородного почвенного покрова поднимаются в воздух, рассеиваются, сносятся с полей потоками воды, осаждаются в новых местах, в громадных количествах безвозвратно уносятся в Мировой океан. Естественный процесс разрушения водой и ветром верхнего слоя почвы, смыва и развеивания его частиц многократно усиливается и ускоряется, когда люли распахивают чересчур много земель и не дают почве «отдохнуть».

Под воздействием живых организмов, воды и воздуха на поверхностных слоях литосферы постепенно образуется важнейшая экосистема, тонкая и хрупкая, — почва, которую называют «кожей Земли». Это хранительница плодородия и жизни. Горсть хорошей почвы содержит миллионы микроорганизмов, поддерживающих плодородие. Чтобы образовался слой почвы мощностью в 1 см, требуется столетие. Он может быть потерян навсегда за один полевой сезон. По оценкам геологов, до того как люди начали заниматься сельскохозяйственной деятельностью, пасти скот и распахивать земли, реки ежегодно сносили в Мировой океан около 9 млрд. т почвы. Ныне это количество оценивают примерно в 25 млрд. т.

Почвенная эрозия — сугубо местное явление — ныне приобрела всеобщий характер. В США, например, около 44% обрабатываемых земель подвержено эрозии. В России исчезли у4никальные богатые чернозёмы с содержанием гумуса в 14-16%, которые называли цитаделью русского земледелия. В России площади самых плодородных земель с содержанием гумуса 10-13% сократились почти в 5 раз.

Особенно тяжёлая ситуация возникает, когда сносится не только почвенный слой, но и материнская порода, на которой он развивается. Тогда наступает порог необратимого разрушения, возникает антропогенная пустыня. Поразительную картину представляет собой плато Шиллонг в районе Черапунджи, расположенном на северо-востоке Индии. Это самое влажное место мира, где в среднем за год выпадает больше 12 м осадков. Но в сухой сезон, когда прекращаются муссонные ливни (в октябре — мае), район Черапунджи напоминает полупустыню. Почвы на склонах плато практически смыты, обнажились бесплодные песчаники.

Один из самых глобальных и быстротечных процессов современности расширение опустынивания, падение и, в самых крайних случаях, полное уничтожение биологического потенциала Земли, что приводит к условиям, аналогичным условиям естественной пустыни.

Естественные пустыни и полупустыни занимают более 1/3 земной поверхности. На этих землях проживает около 15% населения мира. Пустыни это территории с крайне засушливым континентальным климатом, обычно получающие в среднем всего 150-175 мм осадков за год. Испарение с них гораздо выше, чем их увлажнение. Наиболее обширные массивы пустынь располагаются по обе стороны от экватора, между 15 и 450 северной широты, а в Средней Азии и Казахстане пустыни достигают 500 северной широты. Пустыни — естественные образования, играющие определённую роль в общей экологической сбалансированности ландшафтов планеты.

В результате деятельности человека к последней четверти XX в. появилось ещё свыше 9 млн. км2 пустынь, и сего они охватили уже 43% общей площади суши.

В 90-х гг. опустынивание стало угрожать 3,6 млн. га засушливых земель. Это составляет 70% потенциально продуктивных засушливых земель, или? общей площади поверхности суши, причём эти данные не включают площадь естественных пустынь. Около 1/6 населения мира страдает от этого процесса. Опустынивание может происходить в разных климатических условиях, но особенно бурно оно протекает в жарких, засушливых районах. В Африке находится почти треть всех аридных областей мира; они широко распространены также в Азии, Латинской Америке и в Австралии. Опустыниванию подвергаются в среднем за год 6 млн. га обрабатываемых земель, которые полностью разрушаются, и свыше 20 млн. га снижают свою продуктивность. Такова скорость приближения к порогу необратимого разрушения.

Опустынивание — это процесс деградации всех природных систем жизнеобеспечения: чтобы выжить, местное население должно или получить помощь со стороны, или уйти в поисках земель, пригодных для жизни. В мире всё больше людей становится экологическими беженцами.

Опустынивание и опустошение могут возникнуть в любых климатических условиях как результат разрушения природной системы. Но в аридных областях «двигателем» опустынивания становится ещё и засуха. Опустынивание, развивающееся в результате неумелой и неумеренной хозяйственной деятельности, не раз разрушало целые цивилизации. В школах всего мира на уроках истории детям объясняют, что людям надо знать её для того, чтобы извлекать уроки на будущее. Извлекло ли человечество уроки из истории гибели прошлых цивилизаций, засыпанных песком? Основное отличие опыта истории от сегодняшнего дня состоит в темпах и масштабах. Чрезмерно активная хозяйственная деятельность, давление которой накапливалось столетиями и даже тысячелетиями, ныне оказалась спрессованной в десятилетия. Если раньше погибали отдельные цивилизации, погребённые песками, то теперь процесс опустынивания, зарождаясь в различных местах и имея разное регионально проявление, принял глобальные масштабы. Накопление в атмосфере углекислого газа, усиление запылённости и задымлённости атмосферы ускоряют аридизацию суши. Этот процесс охватывает не только аридные области.

Сахель — на арабском — берег, окраина — так именуется переходная зона шириной до 400 км, которая простирается к югу от пустыни Сахара до саванн Западной Африки.

В конце 60-х гг. в этой зоне разразилась многолетняя засуха, которая достигла своего апогея в 1973 г. В результате этой засухи в африканских странах сахельской зоны — Сенегале, Гамбии, в Мавритании, Мали и др. погибло около 250.000 человек. Произошёл массовый падёж скота — а скотоводство составляет основу хозяйственной деятельности и источник существования большинства населения этих районов. Пересохли многие колодцы и даже такие крупные реки, как Нигер и Сенегал.

Поверхность озера Чад сократилась до 1/3 его нормальных размеров. В 80-х гг. бедствия, приносимые засухой и опустыниванием, приобрели в Африке общеконтинентальные масштабы. Последствия этих процессов испытывают 34 африканские страны и 150 млн. людей. В 1985 г. в Африке погибло около 1 млн. человек и 10 млн. человек стали «экологическими беженцами». Темпы продвижения границ пустыни в Африке местами составляют до 10 км в год.

Судьба лесов и история человечеств на всех континентах были между собой теснейшим образом взаимосвязаны. Леса служили основным источником продовольствия для первобытных общин, живших охотой и собирательством. Они являлись источником топлива и строительных материалов для сооружения жилищ. Леса служили убежищем для людей и в большой мере — основой их экономической деятельности. Жизнь лесов и жизнь людей, связи между ними нашли отражение в культуре, мифологии, религии большинства народов мира. Около 10 тыс. лет назад, до зарождения сельскохозяйственной деятельности, густые леса и другие покрытые лесом пространства занимали более 6 млрд. га поверхности суши. К концу XX столетия их площадь сократилась почти на 1/3 и ныне они занимают лишь немногим более 4 млрд. га. Во Франции, например, где леса изначально покрывали около 80% территории, к концу XX в. их площадь сократилась до 14%; в США, где лесами в начале XVII в. было покрыто почти 400 млн. га, уже к 1920 году этот лесной покров был на 2/3 уничтожен.

опустынивание продуктивный земля экологический

Список литературы

Энциклопедия для детей: Т.3 (География). — М., Аванта+, 1994. — 640 с.

Размещено на Allbest.ur

Подобные документы

Парниковый эффект – глобальная экологическая проблема

Накопление углекислого газа в атмосфере — одна из основных причин парникового эффекта. Углекислый газ действует в атмосфере, как стекло в оранжерее: он пропускает солнечную радиацию и не пропускает обратно в космос инфракрасное (тепловое) излучение Земли.

реферат , добавлен 26.12.2004

Опустынивание земель как глобальная экологическая проблема

Изучение последствий опустынивания, как процесса деградации всех природных систем жизнеобеспечения и как глобальной проблемы человечества. Почвенная эрозия. Влияние человека на возрастание площади пустынь. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

презентация , добавлен 16.05.2016

Проблемы опустынивания. Причины и последствия

Что такое опустынивание. Природные и антропогенные причины опустынивания и деградации земель. Потеря плодородия почвы. Последствия проблем опустынивания. Антропогенное засоление территории. Основные пути решения глобальной экологической проблемы.

презентация , добавлен 16.02.2015

Парниковый эффект

Глобальный экологический кризис. Увеличение в атмосфере концентраций углекислого газа, метана и других парниковых газов. Нарушение радиационного баланса атмосферы. Накопление аэрозолей в атмосфере, разрушение озонового слоя.

реферат , добавлен 25.10.2006

Проблема опустынивания

Влияние хозяйственной деятельности человека на появление ландшафтов, близких к пустынным, с редким растительным покровом. Основные причины деградации земель по всему миру. Анализ динамики обмеления Аральского моря и опустынивания территорий Кавказа.

презентация , добавлен 18.11.2012

Пустыни, полупустыни

Физико-географическая характеристика пустынь и полупустынь. Географическое расположение биотопов. Основные абиотические факторы пустыни Каракумы. Видовая, пространственная и экологическая структура зооценоза. Особенности структуры популяции в биоценозах.

курсовая работа , добавлен 13.05.2016

Круговорот элементов в природе

Пути миграции углекислого газа в биосфере Земли. Процессы, возмещающие потери азота. Особенности миграции углекислого газа. Организмы биосферы участвующие в круговороте веществ. Формы проявления серы в почве. Роль фотосинтеза в круговороте веществ.

презентация , добавлен 17.02.2013

Глобальное потепление

Проблема изменения климата Земли как один из главных вопросов выживания человечества. Сущность и предпосылки глобального потепления, направления и перспективы разрешения связанных с ним проблем. Причины роста концентрации углекислого газа в атмосфере.

презентация , добавлен 06.04.2014

Международное право в борьбе с опустыниванием

Опустынивание, вызываемое деятельностью человека: природа возникновения и методы борьбы. Международно-правовые принципы сотрудничества в решении экологических проблем. Международная борьба с проблемой опустынивания в Республике Казахстан и Африке.

реферат , добавлен 06.01.2011

Парниковый эффект

Антропогенное воздействие, техногенная нагрузка, рост населения как причины накопления углекислого газа в атмосфере. Парниковый эффект и глобальные экологические проблемы: снижение природно-ресурсного потенциала, устойчивости ландшафтов и геосистем.

курсовая работа , добавлен 02.12.2010

Проблема опустынивания

Опустынивание на данный момент является одной из самых значимых глобальных проблем человечества.

Во время распашки полей мириады частиц плодородного почвенного покрова поднимаются в воздух, рассеиваются, сносятся с полей потоками воды, осаждаются в новых местах, в громадных количествах безвозвратно уносятся в Мировой океан. Естественный процесс разрушения водой и ветром верхнего слоя почвы, смыва и развеивания его частиц многократно усиливается и ускоряется, когда люли распахивают чересчур много земель и не дают почве “отдохнуть” .

Под воздействием живых организмов, воды и воздуха на поверхностных слоях литосферы постепенно образуется важнейшая экосистема, тонкая и хрупкая, - почва, которую называют “кожей Земли” . Это хранительница плодородия и жизни. Горсть хорошей почвы содержит миллионы микроорганизмов, поддерживающих плодородие. Чтобы образовался слой почвы мощностью в 1 см, требуется столетие. Он может быть потерян навсегда за один полевой сезон. По оценкам геологов, до того как люди начали заниматься сельскохозяйственной деятельностью, пасти скот и распахивать земли, реки ежегодно сносили в Мировой океан около 9 млрд. т почвы. Ныне это количество оценивают примерно в 25 млрд. т.

Почвенная эрозия - сугубо местное явление - ныне приобрела всеобщий характер. В США, например, около 44% обрабатываемых земель подвержено эрозии. В России исчезли уникальные богатые чернозёмы с содержанием гумуса в 14-16%, которые называли цитаделью русского земледелия. В России площади самых плодородных земель с содержанием гумуса 10-13% сократились почти в 5 раз.

Почвенная эрозия особенно велика в самых больших и густонаселённых странах. Река Хуанхэ в Китае ежегодно сносит в Мировой океан около 2 млрд. и почвы. Почвенная эрозия не только уменьшает плодородие и снижает урожайность. В результате почвенной эрозии гораздо быстрее, чем обычно предусматривается в проектах, заиливаются искусственно сооружаемые водные резервуары, сокращаются возможность орошения получения электроэнергии от гидроэлектростанций.

Особенно тяжёлая ситуация возникает, когда сносится не только почвенный слой, но и материнская порода, на которой он развивается. Тогда наступает порог необратимого разрушения, возникает антропогенная пустыня. Поразительную картину представляет собой плато Шиллонг в районе Черапунджи, расположенном на северо-востоке Индии. Это самое влажное место мира, где в среднем за год выпадает больше 12 м осадков. Но в сухой сезон, когда прекращаются муссонные ливни (в октябре – мае) , район Черапунджи напоминает полупустыню. Почвы на склонах плато практически смыты, обнажились бесплодные песчаники.

Один из самых глобальных и быстротечных процессов современности - расширение опустынивания, падение и, в самых крайних случаях, полное уничтожение биологического потенциала Земли, что приводит к условиям, аналогичным условиям естественной пустыни.

Естественные пустыни и полупустыни занимают более 1/3 земной поверхности. На этих землях проживает около 15% населения мира. Пустыни - это территории с крайне засушливым континентальным климатом, обычно получающие в среднем всего 150-175 мм осадков за год. Испарение с них гораздо выше, чем их увлажнение. Наиболее обширные массивы пустынь располагаются по обе стороны от экватора, между 15 и 45 0 северной широты, а в Средней Азии и Казахстане пустыни достигают 50 0 северной широты. Пустыни - естественные образования, играющие определённую роль в общей экологической сбалансированности ландшафтов планеты.

В результате деятельности человека к последней четверти XX в. появилось ещё свыше 9 млн. км 2 пустынь, и сего они охватили уже 43% общей площади суши.

В 90-х гг. опустынивание стало угрожать 3,6 млн. га засушливых земель. Это составляет 70% потенциально продуктивных засушливых земель, или ј общей площади поверхности суши, причём эти данные не включают площадь естественных пустынь. Около 1/6 населения мира страдает от этого процесса. Опустынивание может происходить в разных климатических условиях, но особенно бурно оно протекает в жарких, засушливых районах. В Африке находится почти треть всех аридных областей мира; они широко распространены также в Азии, Латинской Америке и в Австралии. Опустыниванию подвергаются в среднем за год 6 млн. га обрабатываемых земель, которые полностью разрушаются, и свыше 20 млн. га снижают свою продуктивность. Такова скорость приближения к порогу необратимого разрушения.

Как считают эксперты ООН, современные потери продуктивных земель приведут к тому, что к концу столетия мир может лишиться почти 1/3 своих пахотных земель. Такая потеря в период беспрецедентного роста населения и увеличения потребности в продовольствии может стать поистине гибельной.

Опустынивание - это процесс деградации всех природных систем жизнеобеспечения: чтобы выжить, местное население должно или получить помощь со стороны, или уйти в поисках земель, пригодных для жизни.

В мире всё больше людей становится экологическими беженцами.

Процесс опустынивания обычно вызывается совокупным действием природы и человека. Особенно губительно это действие в аридных районах со свойственными им хрупкими, легко разрушающимися экосистемами. Уничтожение скудной растительности из-за чрезмерного выпаса скота, вырубки деревьев и кустарников, распашка земель, малопригодных для земледелия, и другие виды хозяйственной деятельности, нарушающей хрупкое равновесие в природе, многократно усиливают действие ветровой эрозии, иссушение верхних слоёв почвы. Резко нарушается водный баланс, снижается уровень грунтовых вод, колодцы пересыхают. Разрушается структура почв, усиливается их насыщение минеральными солями. Вследствие избыточной хозяйственной нагрузки сложно организованные бассейново-речные системы превращаются в примитивно организованные пустынные ландшафты.

Опустынивание и опустошение могут возникнуть в любых климатических условиях как результат разрушения природной системы. Но в аридных областях “двигателем” опустынивания становится ещё и засуха. Опустынивание, развивающееся в результате неумелой и неумеренной хозяйственной деятельности, не раз разрушало целые цивилизации.

В школах всего мира на уроках истории детям объясняют, что людям надо знать её для того, чтобы извлекать уроки на будущее. Извлекло ли человечество уроки из истории гибели прошлых цивилизаций, засыпанных песком?

Опустынивание земель

Основное отличие опыта истории от сегодняшнего дня состоит в темпах и масштабах. Чрезмерно активная хозяйственная деятельность, давление которой накапливалось столетиями и даже тысячелетиями, ныне оказалась спрессованной в десятилетия. Если раньше погибали отдельные цивилизации, погребённые песками, то теперь процесс опустынивания, зарождаясь в различных местах и имея разное регионально проявление, принял глобальные масштабы. Накопление в атмосфере углекислого газа, усиление запылённости и задымлённости атмосферы ускоряют аридизацию суши. Этот процесс охватывает не только аридные области.

Расширяющаяся площадь пустынь способствует возникновению сухих климатических условий, которые, вероятно, в большой мере влияют на учащение многолетних засух. Порочный круг замыкается.

Сахель – на арабском – берег, окраина - так именуется переходная зона шириной до 400 км, которая простирается к югу от пустыни Сахара до саванн Западной Африки.

В конце 60-х гг. в этой зоне разразилась многолетняя засуха, которая достигла своего апогея в 1973 г. В результате этой засухи в африканских странах сахельской зоны - Сенегале, Гамбии, в Мавритании, Мали и др. погибло около 250.000 человек. Произошёл массовый падёж скота - а скотоводство составляет основу хозяйственной деятельности и источник существования большинства населения этих районов. Пересохли многие колодцы и даже такие крупные реки, как Нигер и Сенегал. Поверхность озера Чад сократилась до 1/3 его нормальных размеров. В 80-х гг. бедствия, приносимые засухой и опустыниванием, приобрели в Африке общеконтинентальные масштабы. Последствия этих процессов испытывают 34 африканские страны и 150 млн. людей. В 1985 г. в Африке погибло около 1 млн. человек и 10 млн. человек стали “экологическими беженцами” . Темпы продвижения границ пустыни в Африке местами составляют до 10 км в год.

Судьба лесов и история человечеств на всех континентах были между собой теснейшим образом взаимосвязаны. Леса служили основным источником продовольствия для первобытных общин, живших охотой и собирательством. Они являлись источником топлива и строительных материалов для сооружения жилищ. Леса служили убежищем для людей и в большой мере - основой их экономической деятельности. Жизнь лесов и жизнь людей, связи между ними нашли отражение в культуре, мифологии, религии большинства народов мира. Около 10 тыс. лет назад, до зарождения сельскохозяйственной деятельности, густые леса и другие покрытые лесом пространства занимали более 6 млрд. га поверхности суши. К концу XX столетия их площадь сократилась почти на 1/3 и ныне они занимают лишь немногим более 4 млрд. га. Во Франции, например, где леса изначально покрывали около 80% территории, к концу XX в. их площадь сократилась до 14%; в США, где лесами в начале XVII в. было покрыто почти 400 млн. га, уже к 1920 году этот лесной покров был на 2/3 уничтожен.

Все рассмотренные аспекты не лучшим образом влияют не только на наше общее благосостояние, но, главным образом, на благосостояние наших детей и вообще потомков. Поэтому мы должны обеспечить им славное и безоблачное будущее: разрабатывать и внедрять проекты по ограничению и искоренению вообще таких нежелательных процессов.

Список литературы:

Энциклопедия для детей: Т. 3 (География) . – М., Аванта+, 1994. – 640 с.

Опустынивание. Характер опустынивания. Степень опустынивания. Глубина и скорость опустынивания.

Опустынивание – процесс, приводящий к потере природной экосистемой сплошного растительного покрова с дальнейшей невозможностью его восстановления без участия человека. Раличают две формы опустынивания: 1. расширение ареала пустыни, 2. углубление процесса опустынивания на месте.

Засуха в целом — это естественный кризис, который периодически наблюдается во многих частях земного шара. Она частый гость в странах, расположенных у южных границ Сахары. Сегодня опустыниванию подвергаются земли на юго-западе Америки, а также отдельные районы Боливии, Австралии и Бразилии. Проблема опустынивания и засухи существует и в России. Одной из основных причин опустынивания является выпас большего количества крупного рогатого скота, чем может вынести пастбище. Второй причиной опустынивания служит интенсивное земледелие на не очень плодородных землях аридной зоны. Процесс опустынивания усиливается еще из-за того, что люди, численность которых все возрастает, вырубают на дрова целые лесные массивы. На распространение процесса опустынивания также оказывают влияние политические и социальные факторы. Все эти последствия человеческой деятельности — перевыпас, чрезмерное потребление древесины, интенсивное сельское хозяйство в сочетании с эрозией, урбанизацией аридных областей, засолением и перерасходом грунтовых вод — результат, по крайней мере отчасти, давления на природу популяции человека.

Опустынивание - это процесс деградации всех природных систем жизнеобеспечения: чтобы выжить, местное население должно или получить помощь со стороны, или уйти в поисках земель, пригодных для жизни. В мире всё больше людей становится экологическими беженцами. Расширяющаяся площадь пустынь способствует возникновению сухих климатических условий, которые, вероятно, в большой мере влияют на учащение многолетних засух. Порочный круг замыкается.

Международная Конвенция по борьбе с опустыниванием — один из основных механизмов участия всех стран мира в решении этой проблемы. Главное внимание в ней уделено улучшению плодородия и восстановлению почв, а также охране и рациональному использованию земли и водных ресурсов.

Опустынивание. Причины.

Для уменьшения процессов опустынивания необходимо: 1.Ограничение сельскохозяйственной деятельности и выпаса скота. 2.Агролесоводство-это комплексная деятельность по разведению скота или возделыванию земли и одновременному выращиванию древесных растений на той же территории. 3.Необходимость в подходящих технологиях.

Ученые различают четыре степени опустынивания: слабую, умеренную, сильную и очень сильную. Сильное опустынивание получило распространение в Азии^ Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. Для восстановления земель, пораженных сильным опустыниванием, нужны большие капиталовложения и длительное время. А очень сильное опустынивание влечет за собой полную и необратимую деградацию земли. Тем не менее в районах сильного и очень сильного опустынивания живет около 80 млн человек.В результате всех этих процессов «нагрузка» на землю все время возрастает, а обеспеченность земельными ресурсами уменьшается.

Процесс опустынивания идет со скоростью 7 км2 /ч.

Lektsii.net — Лекции.Нет — 2014-2018 год. (0.006 сек.)

Опустынивание и его мониторинг

Опустынивание

Опустынивание — процесс превращения (перехода) окультуренных плодородных орошаемых земель в безводные и безжизненные пустыни с потерей плодородия почв и растительности.

Причины опустынивания

- Засоление почв первичное — естественное накопление в почве солей вследствие испарения грунтовых вод, солености материнских пород или при воздействии эоловых, биогенных или других факторов.

- Засоление почв вторичное — накопление в почве солей, происходящее вследствие искусственного изменения водного режима, например при неправильном орошении. Вторичное засоление почв может возникать в незасоленных или первично засоленных почвах.

В большинстве случаев вторичное засоление вызывается перемещением к поверхности водно-растворимых солей из глубоких слоев подстилающих пород и грунтовых вод, или притоком минерализованных вод с вышерасположенных орошаемых массивов.

Дефицит воды — нехватки водных ресурсов для удовлетворения биологической потребности сельскохозяйственных культур и других видов растительности для их нормального роста и развития, а также требования окружающей среды по стабилизации развития экологических процессов.

Засуха — длительный период времени года с недостаточным количеством осадков при повышенных температурах воздуха.

Аридизация климата — усиление засушливости климата за счет увеличения температуры воздуха, испаряемости и уменьшения количества осадков, т.е. повышения дефицита влажности воздуха по Торвейту и снижения коэффициента увлажненности.

Вырубка леса — оголение территории роста и развития лесных насаждений, что привело к нарушению снегозадержания, накопление влагозапасов от дождевых вод. Кроме того, за счет вырубки лесов происходит эрозия почв в склонах гор, предгорных равнин в виде смыва и размыва, в также оврагообразования.

Перепас скота — оголение или изреженность территории пастбищ от растительности за счет увеличения количества голов скота по сравнению с нормативом. Оголение или изреженность территории пастбищ приводит к резкому снижению влагозапасов почв, формируемых под действием скудных атмосферных осадков в пустыне.

Биологическая гибель — омертвление растительного мира за счет резкого нарушения их потребности в воде и повышения вредных токсических веществ в почвогрунтах и атмосфере.

Недостаток дренированности — необеспеченность оттоком подземных вод в естественно-историческом развитии территории и общем дренажным стоком при искусственном дренировании для предотвращения подъема грунтовых вод и, как его последствия подтопление и вторичное засоление в процессе орошения и освоения земель.

Соленакопление под действием напорных грунтовых вод. Накопление в корнеобитаемом слое или зоне аэрации (слой, расположенный между поверхностью земли и уровнем грунтовых вод) за счет переноса их подземными притоками, формируемыми как за пределы орошаемых территорий, так и в них в последствии которых создаются напорные комплексы водоносных пластов при отсутствии или недостаточной естественной дренированности. В этих условиях пьезометрические напоры в водоносных пластах, представленных хорошо проницаемыми грунтами (пески, гравелистые отложения, галечники и др.), устанавливаются выше уровня грунтовых вод, создавая определенный переток воды и солей в верхний слабопроницаемый мелкозем — зону аэрации. Величина накопления солей зависит от интенсивности перетока напорных вод, запасов солей в слабопроницаемых покровных мелкоземах и минерализации подземных напорных вод. На территории, представленных напорными подземными водами формируется поверхностный солевой профиль с распределением запасов солей в зоне аэрации (выше грунтовых вод) за счет выноса их из нижних слоев. Примером формирования такого распределения солевого профиля является территория Ферганской долины, старая зона орошения Голодной степи Республики Узбекистан, Вахшская долина Республики Таджикистан.

Соленакопление на полях орошения под действием нарушения баланса солей. Такой тип соленакопления на полях орошения формируется в условиях когда приходная часть водно-солевого баланса поля, формируемого за счет водоподачи на полив сельхозкультур фильтрации из внутрихозяйственных полевых каналов, притока из грунтовых вод над расходной частью (суммарного испарения, перетока из зоны аэрации в грунтовые воды, запасов грунтовых вод в нижние водоносные пласты и дренажного стока) при недостаточной естественной и искусственной дренированности.

Соленакопление под влиянием притока с вышерасположенных земель . Этот тип соленакопления формируется за счет переноса солей подземными водами в районах межконусных понижений, концевых частях конусов выноса и периферийной части пролювиальных склонов предгорных равнин, которые являются зоной разгрузки грунтовых вод. Интенсивность соленакопления зависит от засоленности пород и почв гипсометрически выше расположенных территорий и степени минерализации подземных вод транзитно поступающих в ниже расположенные орошаемые массивы. Этот тип соленакопления характерен для крупных депрессий (понижений), расположенных в равнинах.

Соленакопление под влиянием техногенных нарушений. Соленакопление формируется за счет выброса отходов крупных рудников, заводов и фабрик, где остаточные продукты без очистки отводятся в водные источники — в овраги, коллектора.

Соленакопление под влиянием эолового переноса. Этот тип накопления образуется за счет переноса выветренного продукта горных пород и солей под действием ветровой деятельности климата. Источником поставки солей могут быть наряду выветренного продукта горных пород, отдельные сильно засоленные части территории пустынь, полупустынь, осушенное дно морей и солончаковые земли, расположенные внутри орошаемой территории.

Снижение уровня грунтовых вод. Снижение уровня грунтовых вод против их оптимальных глубин и режима за счет сработки запасов подземных вод и осушения дна морей и водоемов. Примером является осушенное дно Аральского моря, образованного под влиянием недостаточного поступления объема поверхностного стока по рекам Сырдарьи и Амударьи.

Прекращение орошения. Орошение прекращается из-за недостатка водных ресурсов и нерентабельности ведения сельскохозяйственного производства на низкоплодородных земель включенных в орошаемый фонд.

Нарушение водного баланса водоема. Нарушение водного баланса водоемов чаще всего возникает из-за дефицита водных ресурсов в регионе, используемых главным образом для развития сельскохозяйственного производства, промышленности и коммунально-бытового и рыбного хозяйства. Из-за дефицита водных ресурсов в пределах бассейна Аральского моря было осушено более 200-250 мелких и средних озер и водоемов.

Потери плодородия. Чаще всего возникает из-за нерационального и неправильного ведения сельскохозяйственных культур за счет сильного засоления и подтопления земель при слабой дренированности территории. Опустынивание под влиянием потери плодородия орошаемых земель больше всего присущи орошаемым землям, расположенных в дельтовых районах рек.

Типы опустынивания

Засоление почв. Засоленная почва — нещелочные почвы, содержащие растворимые соли в больших количествах, препятствующих росту большинства сельскохозяйственных культур. Различают:

Обезлесивание (дефорестизация) — уменьшение или уничтожение географического ландшафта, состоящих из совокупности древесных, кустарниковых, травянистых растений, вызванных изменением условий их жизнедеятельности или хозяйственной деятельностью.

Деградация угодий (и пастбищ) — ухудшение свойств, плодородия и продуктивности земель в результате хозяйственной деятельности.

Причинами деградации земель в бассейне Аральского моря стали: длительные засухи, неэффективное использование воды для орошения, ведущее к засолению почв, чрезмерный выпас скота, снижающий и ухудшающий почвенный слой (выдувание гумусового горизонта), неоправданное использование химических средств, вызывающих загрязнение почвы и воды.

Осушение дна моря и водоемов — оголение дна моря и водоемов в результате падения уровня воды и уменьшения акватории из-за истощения естественных восстановительных ресурсов и повышения расхода воды над притоком.

Индикаторы опустынивания

Степень засоления почвогрунтов оценивается по данным анализа водных вытяжек (1:5) или электропроводности. По степени засоления почвы подразделяются на 5 категорий: незасоленные, слабозасоленные, среднезасоленные, сильнозасоленные и очень сильнозасоленные.

Условия аккумуляции солей в почвах

Образование солей в почве

Изменение плотности деревьев или их видов. Здесь необходимо рассмотреть растительные формации, которые состоят из различных групп зеленых растений.

Борьба с опустыниванием земель и засухой

В.Р.Вильямс выделяет следующие типы растительных формаций.

- Деревянистая растительность хвойных и лиственных лесов

- Луговая травянистая растительность.

- Степная травянистая растительность (ковыль, типчак, житняк, желтая люцерна, астрагалы, эфемерные растения — тюльпаны, мятлик луковичный, гусиный лук).

- Пустынная растительность — характеризуется исключительной бедностью (саксаулы, фисташковые и др., эфемерные).

В лесоводческой практике лесные фитоценозы принято называть насаждениями. К основным отличительным признакам фитоценоза относятся видовой или флористический состав, ярусность, обилие видов, количественное и качественное соотношение видов, встречаемость, продуктивность, сезонный и годичный ритм развития и др. Изменение плотности деревьев и вообще фитоценоза изучают по их видовому составу.

Бонитировка почв — сравнительная оценка качества почв (сельхозугодий) как средства производства в сельском и лесном хозяйстве, выраженная в количественных показателях. Оценочными свойствами служат — мощность гумусового горизонта, содержание в почве основных питательных элементов, емкость обмена поглощенного комплекса, реакция среды (рН), механический состав, засоленность и т.д. Количественную оценку почв по их свойствам проводят по 100 бальной шкале.

Площадь осушения (дна) — площадь оголенного дна моря или водоема в результате отхода береговой линии и снижения уровня воды в водоеме (море). Критерием осушенного дна является площадь оголенного дна (м 2 , км 2 или % относительно площади акватории).

Методы мониторинга

… засоления почв и степени засоленности

Наземные съемки — включает наземный отбор проб почв из различных горизонтов почвенного профиля для дальнейшего проведения анализа водной вытяжки в лабораторных условиях с целью определения водно-растворимых веществ (плотный остаток) и различных ионов. Для наземного мониторинга засоленности почв также могут применяться соммеры. Наземный мониторинг засоленности почв проводится 2 раза в год — весной и осенью.

Дистанционный мониторинг засоленности почв — фотографирование местности (заданного контура) с воздуха при помощи самолета или какого-либо другого летательного аппарата. В последние годы для оценки засоленности (особенно пятнистости земель по степени засоления) используются и спутниковые съемки. Полученные съемки дешифрируются с использованием наземных съемок и используются для составления картографических материалов по конкретным объектам.

… обезлесивания

Наземный мониторинг — наземное изучение растительного состава — совокупности растений, произрастающих совместно на однородной территории, характера их сложения, строения, вида, жизненности вида, возраста, насыщенности (на определенной площади) и т.д. Их можно использовать для геоботанического картирования.

Таксация — выделение таксономических категорий растений. Она включает: ассоциации, группу ассоциаций, формации, группу формаций, класс формаций, тип растительности, типы, подтипы, виды и др.

Дистанционный мониторинг — использование аэроснимков и материалов космической съемки для изучения растительного покрова и последующего их геоботанического картирования.

Периодичность мониторинга — один раз в 3-5 лет органами лесного хозяйства (Госкомприрода), земельного надзора и Минсельводхоза.

… деградационных процессов

Наземный мониторинг проводится на основе проведения полевых работ (почвенные разрезы, полуразрезы, прикопка) и лабораторных анализов почв, с выделением генетических подразделений (типы, подтипы), степени увлажненности, степени эродированности, питательных элементов для составления картографических материалов.

Картирование — один из способов изучения почвенного покрова, где отражено пространственное распространение почв; их свойства — излагаются в легенде которая сопровождает картматериалы. На этих материалах основывают свою работу агрономы, землеустроители, мелиораторы, луговоды и другие специалисты для выбора наилучших технических и экономических решений в соответствии с природными условиями. По детальности отображений и отводу территории почвенные карты бывают различны: Обзорные (масштаб мельче 1:1 000 000) — схематизированные; мелкомасштабные (от 1:1 000 000 до 1:300 000); среднемасштабные (от 1:300 000 до 1:100 000); крупномасштабные (от 1:100 000 до 1:10 000).

Периодичность проведения наземного мониторинга — 1 раз в 5 лет — выполняют органы земельного надзора и Минсельводхоза.

Дистанционный мониторинг — использование аэроснимков и материалов космической съемки при почвенном картографировании. Суть дистанционного изучения почв (и растительности) заключается в дешифрировании (распознавании) фотоснимков с помощью фотограмметрии и визуального метода. Теоретическая основа дистанционных методов — закон корреляции между свойствами почв, покрывающих их сообществ растений и условиями окружающей среды. Поверхность почвы практически всегда в определенной степени закрыта растительностью. Поэтому состав и состояние растительности в первую очередь влияют на характер фотоизображения.

… осушенного дна

Мониторинг осушенного дна — систематическое наблюдение и контроль изменения площади осушенного дна (и процессов) с помощью дистанционных и наземных (расчетных) методов.

Дистанционный метод — использование материалов аэро- и космической съемки для составления плана (карты) осушенного дна и измерения площади акватории водоема (моря).

Наземный метод — осуществление работ по измерению глубин воды с помощью батометра и составления плана рельефа дна (батиметрическая карта).

Периодичность мониторинга — ежегодно — органами Гидрометслужбы и земельного надзора.

Одним из глобальных проявлений деградации почв, да и всей окружающей природной среды в целом, является опустынивание . По Б. Г. Розанову (1984), опустынивание ¾ это процесс необратимого изменения почвы и растительности и снижения биологической продуктивности, который в экстремальных случаях может привести к полному разрушению биосферного потенциала и превращению территории в пустыню.

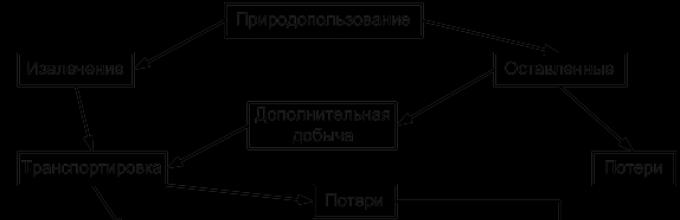

Всего в мире подвержено опустыниванию более 1 млрд га практически на всех континентах (рис. 15.3). Причины и основные факторы опустынивания различны (рис. 15.4). Как правило, к опустыниванию приводит сочетание нескольких факторов, совместное действие которых резко ухудшает экологическую ситуацию.

Рис. 15.3. Пустыни и территории, подвергающиеся опустыниванию

(Конференция ООН по опустыниванию, 1977):

степень опустынивания: 1

¾ очень высокая; 2

¾ высокая;

3

¾ умеренная; 4

¾ гипераридные пустыни

Рис. 15.4. Основные факторы и причины развития опустынивания

На территории, подверженной опустыниванию, ухудшаются физические свойства почв, гибнет растительность, засоляются грунтовые воды, резко падает биологическая продуктивность, а следовательно, подрывается и способность экосистем восстанавливаться. «И если эрозию можно назвать недугом ландшафта, то опустынивание ¾ это его смерть» (Доклад ФАО ООН). Процесс этот получил столь широкое распространение, что явился предметом международной программы «Опустынивание». В докладе ЮНЕП (организация ООН по окружающей среде) подчеркивается, что опустынивание ¾ это результат длительного исторического процесса, в ходе которого неблагоприятные явления природы и деятельность человека, усиливая друг друга, приводят к изменению характеристик природной среды.

Опустынивание является одновременно социально-экономическим и природным процессом, оно угрожает примерно 3,2 млрд га земель, на которых проживают более 700 млн человек.

Проблема опустынивания

Особенно опасное положение сложилось в Африке в зоне Сахеля (Сенегал, Нигерия, Буркина Фасо, Мали и др.) ¾ переходной биоклиматической зоне (шириной до 400 км) между пустыней Сахара на севере и саваной на юге.

Причина катастрофического положения в Сахеле обусловлена сочетанием двух факторов: 1) усилением воздействия человека на природные экосистемы с целью обеспечения продовольствием быстро растущего населения и 2) изменившимися метеорологическими условиями (длительными засухами). Интенсивный выпас скота приводит к чрезмерной нагрузке на пастбища и уничтожению и без того разреженной растительности с низкой естественной продуктивностью. Опустыниванию способствует также массовое выжигание прошлогодней сухой травы, особенно после периода дождей, интенсивная распашка, снижение уровня грунтовых вод и др. Выбитая растительность и сильно разрыхленные почвы создают условия для интенсивного выдувания (дефляции) поверхностного слоя земли. Изменение природных комплексов и их деградация особенно заметны в период засух. Многие экологи считают, что в списке злодеяний против окружающей среды на второе место после гибели лесов можно поставить «опустынивание».

На территории СНГ опустыниванию подвержено Приаралье, Прибалхашье, Черные земли в Калмыкии и Астраханской области и некоторые другие районы. Все они относятся к зонам экологического бедствия и их состояние продолжает ухудшаться.

В результате непродуманной хозяйственной деятельности на этих территориях произошли глубокие необратимые деградационные изменения природной среды и в первую очередь ее эдафической части. Это повлекло за собой резкое снижение биоразнообразия фито- и зооценозов и разрушение природных экосистем. Специалисты отмечают, что там, где по условиям рельефа, качества почвы, мощности первостоя можно было выпасать только одну овцу, выпасалось в десятки раз больше. В результате травянистые пастбища превратились в эродированные земли. Только за последние пять лет площадь подвижных песков в Калмыкии увеличилась на 50 тыс. га.

⇐ Предыдущая187188189190191192193194195196Следующая ⇒

Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 227 | Нарушение авторского права страницы

Studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2018 год.(0.001 с)…

Последствия деградации почвы

1) Снижение плодородия почвы

2) Ухудшение здоровья людей и повышение заболеваемости животных.

Опустынивание

Живой организм чутко реагирует на изменения в химическом составе почвы. Избыток или недостаток того или иного элемента в почве приводит к негативным последствиям для организма.

Нитраты и нитриты, попадая в организм человека, вступают во взаимодействие с гемоглобином крови. Гемоглобин содержит 2-валентное железо, а нитраты переводят его в 3-валентное, в результате этого эритроциты лишаются способности переносить кислород. При блокировании 20% гемоглобина наступает кислородная недостаточность (аномия). Если блокировано 80% гемоглобина – смерть.

3) Ослабление самоочищающей способности почвы. Микроорганизмы почвы разлагают загрязняющие вещества на менее токсичные соединения.

4) Засоление почвы. Происходит при плохом дренаже и неправильном поливе. Это приводит к подъему уровня грунтовых вод и накоплению в почве легко растворимых хлорида и сульфата натрия, калия и карбоната натрия. Даже слабое засоление снижает урожаемость в 2 раза.

5) Закисление почв. Кислотность почв может быть естественной и вторичной. Оптимальное pH почвы: 5,5-8,0. Если pH падает до 3,6-4,0, на этой почве уже практически ничего не вырастет.

Борьба с деградацией земель

1) Рациональное использование почв. Исключение экологически необоснованных решений.

2) Применение соответствующих агротехнических приемов – безотвальное земледелие, применение севооборотов и отказ от тяжелой техники.

3) Уменьшение засоления почвы (увеличение платы на воду)

4) Применение гидротехнических мероприятий (укрепление откосов, задержание стоков)

5) Лесомелиорационные работы (агролесомелиорация – высадка защитных полос леса, мелиорация – осушение переувлажненных земель и болот).

6) Химическая мелиорация. Подразделяется на известкование (уменьшается кислотность почв, тяжелые металлы переводятся в нерастворимые соединения), гипсование (приводит к уменьшению засоленности почв) и применения минеральных и органических удобрений.

7) Рекультивация земель – комплекс работ по восстановлению продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель. Проходит в 2 этапа:

· Техническая рекультивация (завоз земли, планировка…)

· Биологическая рекультивация (восстановление биологических свойств земли).

Достигается добавкой удобрений, известкованием, высадкой кустарников и деревьев.

Виды воздействий на литосферу.

Литосфера – твердая оболочка Земли.

Почва – обладающая плодородием сложная полифункциональная и поликомпонентная открытая многофазная структурная система. Почва продукт совместной деятельности 5 компонентов

- Грунт

- Животные и растительные организмы

- Климат

- Рельеф местности

- Возраст территории.

Пахотные земли – 10% территории суши Земли, пастбища и сенокосы – 20%, остальные 70% — зоны холодного климата и непригодные для земледелия территории.

Почва участвует в формировании речного стока, а так же вследствие попадания в водоемы почвенных соединений является фактором их биопродуктивности.

Земля — единственная планета Солнечной системы.

Ежегодно теряется 7 млн га пахотных земель вследствие низкой культуры землепользования.

Мариинская впадина ©

Земляная кора©

Почва, точнее Земля, — единственная система, которая имеет почву©.

Нарушениями природной среды сопровождается добыча и переработка полезных ископаемых, это выражается в следующем:

- Создание значительных по размерам карьеров и насыпей, что ведет к образованию техногенного ландшафта, сокращению земельных ресурсов, обеднению и уничтожению почв.

- Осушение месторождений, водозабор для технических нужд горных предприятий, сброс шахтных и сточных вод истощает запасы подземных и поверхностных вод, ухудшает их качество.

- Бурение, взрывание, погрузка горной массы вызывает ухудшение качества атмосферного воздуха.

- Названные выше процессы, а также производственный шум способствуют ухудшению условий жизни и обитания и сокращению численности растений и животных, снижению урожайности сельскохозяйственных культур.

- Горные выработки, извлечение полезных ископаемых, захоронение твердых и жидких отходов ведут к изменению массивов горных пород, затоплению месторождений, загрязнению недр.

Природные залежи транспортироваются©

Основные причины снижения площадей, пригодных для сельского хозяйства:

- Эрозия (естественная и искусственная)

- Загрязнение (промышленное, сельскохозяйственное, транспортное бытовое)

- Отвод по строительство

- Негативная хозяйственная деятельность (уничтожение лесов, выжигание растительности, изменение водного режима территорий).

- Разработка земли для добычи полезных ископаемых.

Эрозия – разрушение почвы под воздействием воды, ветра и механическим путем. Ускоренная эрозия вызвана деятельностью человека.

По характеру уноса частиц почвы выделяют водную и ветровую эрозию. Водная эрозия заключается в переносе частиц почвы в ручьи, реки, моря, в результате чего смывается весь культурный слой. К водной эрозии относится и береговая эрозия. Ветровая эрозия – перемещение сухих частиц грунта.

Загрязнение почвы достигается промышленными предприятиями (горные выработки, тепловые электростанции на твердом топливе). В России полигонами твердых отходов занято около 7000 га земель.

Испытание подземного ядерного оружия в мирных целях ©.

Санкт Петербургск ©.

Классификация почв:

- Тундровые глеевые

- Торфяно-болотные

- Подзолистые

- Дерново-подзолистые

- Болотно-подзолистые

- Серо-лесные

- Лугово-черноземные

- Черноземы

- Сероземы

- Бурые пустынно-степные

- Солонцы

Человек природе друг:

Предыдущая1234567891011Следующая

Дефицит воды - нехватки водных ресурсов для удовлетворения биологической потребности сельскохозяйственных культур и других видов растительности для их нормального роста и развития, а также требования окружающей среды по стабилизации развития экологических процессов.

Засуха - длительный период времени года с недостаточным количеством осадков при повышенных температурах воздуха.

Аридизация климата - усиление засушливости климата за счет увеличения температуры воздуха, испаряемости и уменьшения количества осадков, т.е. повышения дефицита влажности воздуха по Торвейту и снижения коэффициента увлажненности.

Вырубка леса - оголение территории роста и развития лесных насаждений, что привело к нарушению снегозадержания, накопление влагозапасов от дождевых вод. Кроме того, за счет вырубки лесов происходит эрозия почв в склонах гор, предгорных равнин в виде смыва и размыва, в также оврагообразования.

Перепас скота - оголение или изреженность территории пастбищ от растительности за счет увеличения количества голов скота по сравнению с нормативом. Оголение или изреженность территории пастбищ приводит к резкому снижению влагозапасов почв, формируемых под действием скудных атмосферных осадков в пустыне.

Биологическая гибель - омертвление растительного мира за счет резкого нарушения их потребности в воде и повышения вредных токсических веществ в почвогрунтах и атмосфере.

Недостаток дренированности - необеспеченность оттоком подземных вод в естественно-историческом развитии территории и общем дренажным стоком при искусственном дренировании для предотвращения подъема грунтовых вод и, как его последствия подтопление и вторичное засоление в процессе орошения и освоения земель.

Соленакопление под действием напорных грунтовых вод . Накопление в корнеобитаемом слое или зоне аэрации (слой, расположенный между поверхностью земли и уровнем грунтовых вод) за счет переноса их подземными притоками, формируемыми как за пределы орошаемых территорий, так и в них в последствии которых создаются напорные комплексы водоносных пластов при отсутствии или недостаточной естественной дренированности. В этих условиях пьезометрические напоры в водоносных пластах, представленных хорошо проницаемыми грунтами (пески, гравелистые отложения, галечники и др.), устанавливаются выше уровня грунтовых вод, создавая определенный переток воды и солей в верхний слабопроницаемый мелкозем - зону аэрации. Величина накопления солей зависит от интенсивности перетока напорных вод, запасов солей в слабопроницаемых покровных мелкоземах и минерализации подземных напорных вод. На территории, представленных напорными подземными водами формируется поверхностный солевой профиль с распределением запасов солей в зоне аэрации (выше грунтовых вод) за счет выноса их из нижних слоев. Примером формирования такого распределения солевого профиля является территория Ферганской долины, старая зона орошения Голодной степи Республики Узбекистан, Вахшская долина Республики Таджикистан.

Соленакопление на полях орошения под действием нарушения баланса солей . Такой тип соленакопления на полях орошения формируется в условиях когда приходная часть водно-солевого баланса поля, формируемого за счет водоподачи на полив сельхозкультур фильтрации из внутрихозяйственных полевых каналов, притока из грунтовых вод над расходной частью (суммарного испарения, перетока из зоны аэрации в грунтовые воды, запасов грунтовых вод в нижние водоносные пласты и дренажного стока) при недостаточной естественной и искусственной дренированности.

Соленакопление под влиянием притока с вышерасположенных земель . Этот тип соленакопления формируется за счет переноса солей подземными водами в районах межконусных понижений, концевых частях конусов выноса и периферийной части пролювиальных склонов предгорных равнин, которые являются зоной разгрузки грунтовых вод. Интенсивность соленакопления зависит от засоленности пород и почв гипсометрически выше расположенных территорий и степени минерализации подземных вод транзитно поступающих в ниже расположенные орошаемые массивы. Этот тип соленакопления характерен для крупных депрессий (понижений), расположенных в равнинах.

Соленакопление под влиянием техногенных нарушений . Соленакопление формируется за счет выброса отходов крупных рудников, заводов и фабрик, где остаточные продукты без очистки отводятся в водные источники - в овраги, коллектора.

Соленакопление под влиянием эолового переноса . Этот тип накопления образуется за счет переноса выветренного продукта горных пород и солей под действием ветровой деятельности климата. Источником поставки солей могут быть наряду выветренного продукта горных пород, отдельные сильно засоленные части территории пустынь, полупустынь, осушенное дно морей и солончаковые земли, расположенные внутри орошаемой территории.

Снижение уровня грунтовых вод . Снижение уровня грунтовых вод против их оптимальных глубин и режима за счет сработки запасов подземных вод и осушения дна морей и водоемов. Примером является осушенное дно Аральского моря, образованного под влиянием недостаточного поступления объема поверхностного стока по рекам Сырдарьи и Амударьи.

Прекращение орошения . Орошение прекращается из-за недостатка водных ресурсов и нерентабельности ведения сельскохозяйственного производства на низкоплодородных земель включенных в орошаемый фонд.

Нарушение водного баланса водоема . Нарушение водного баланса водоемов чаще всего возникает из-за дефицита водных ресурсов в регионе, используемых главным образом для развития сельскохозяйственного производства, промышленности и коммунально-бытового и рыбного хозяйства. Из-за дефицита водных ресурсов в пределах бассейна Аральского моря было осушено более 200-250 мелких и средних озер и водоемов.

Потери плодородия . Чаще всего возникает из-за нерационального и неправильного ведения сельскохозяйственных культур за счет сильного засоления и подтопления земель при слабой дренированности территории. Опустынивание под влиянием потери плодородия орошаемых земель больше всего присущи орошаемым землям, расположенных в дельтовых районах рек.

Как уже было сказано, на расширение пустынных территорий влияют природные причины. И тем не менее главным фактором этого процесса остается человеческая деятельность.

Антропогенными формами опустынивания являются:

чрезмерная нагрузка выпасаемого поголовья скота на единицу пастбищной территории (перевыпас);

сплошная бесплановая вырубка кустарников и деревьев на топливо и местное строительство; выкорчевка полукустарников и многолетних трав для создания страховых запасов кормов;

произвольная прокладка грунтовых дорог, бессистемный выбор объездов труднопроходимых участков территории;

развитие промышленных объектов, способствующих образованию «техногенных» ландшафтов;

развитие орошения и зарегулирование стока крупных рек и временных водотоков;

неорганизованный туризм и рекреационная деятельность населения .

Антропогенное опустынивание - опустынивание последнего времени. Главной причиной возникновения антропогенного опустынивания является хозяйственная деятельность человека. Она может вызывать процессы опустынивания через непосредственное влияние человека на поверхность суши, а также под влиянием хозяйственной деятельности человека, в итоге чего происходит изменение климата.

К числу причин антропогенного опустынивания обычно относят избыточный выпас скота, вырубку лесов, а также чрезмерную и неправильную эксплуатацию обрабатываемых земель (монокультурность, распашка целины, возделывание склонов и др.) - причины антропогенного опустынивания приведены в диаграмме 1. Главным из этих факторов является выпас скота (перевыпас). Например, в Центральной Европе 1 га плодородных, хорошо ухоженных пастбищ может прокормить 3-5 домашних животных, тогда как в Саудовской Аравии, например, 50-60 га пустынных пастбищ дают корм одному животному. Увеличение поголовья домашнего скота, в свою очередь связанное с ростом населения, во всех полупустынных районах приводит к вытаптыванию травянистой растительности, превращению рыхлых травяных почв в легко развеваемые пески. Так, причиной опустынивания в Австралии является неправильное ведение животноводства, а в Украине - земледелия.

Часто наиболее заметные следы антропогенного воздействия, а впоследствии и опустынивания, проявляются в виде обарханивания.

Очень часто причиной антропогенного опустынивания является работа многочисленных промышленных предприятий.

В различных типах ПТК наблюдаются две главные тенденции опустынивания. В ПТК, развитых на легких песчаных почвах, происходит образование барханных песков. В ПТК, развитых на почвах тяжелого механического состава с засоленными почвогрунтами, идет процесс вторичного засоления и формирования обширных пространств солончаковой пустыни.

В настоящее время пустыни антропогенного происхождения занимают 20% от общей площади пустынь мира.

В результате деятельности человека к последней четверти XX в. появилось ещё свыше 9 млн. км2 пустынь, и сего они охватили уже 43% общей площади суши.

30.07.2017 статья

Засушливые земли составляют 41,3% всей суши на земном шаре. Это значит, что почти половина земель, имеющихся в распоряжении у человечества, являются потенциальными пустынями и при определённых условиях могут в них превратиться, что и происходит медленно, но неотвратимо.

56% засушливых земель используется в качестве пастбищ для скота, 30% - отданы под земледелие, и только 2% из них занимают населённые пункты. Остальные земли представляют собой пустыни - гипераридные регионы (Атаками, Намиб, Гоби и часть Монголии).

46% запасов углерода на планете содержатся в засушливых землях Факт

Опустыниванием называется процесс превращения в пустыню некогда плодородных земель, расположенных в засушливой местности. Второе название опустынивания ― дезертификация (от английского слова desert ― пустыня).

Почему это происходит?

Причин для опустынивания существует немало. Все они могут быть поделены на естественные и возникшие в результате деятельности человека. Нередко случается и так, что вмешательство людей просто ускоряет процесс, обусловленный природными явлениями, характерными для той или иной местности.

Естественные причины опустынивания

Наиболее частыми причинами, приведшими к дезертификации, являются следующие природные явления и катаклизмы:

- Ограниченное количество осадков.

- Оползни и эрозии, вызванные уничтожением растительного покрова в результате сильных ветров или ливней.

- Засоление почвы как следствие затопления территорий, расположенных на морском побережье.

Роль человека в опустынивании

Человеческая деятельность играет не последнюю роль в опустынивании.

Растения, культивируемые на засушливых землях, составляют 30% всех культурных растений планеты

Нерациональное использование земель в качестве пастбищ, чрезмерное использование удобрений и пестицидов для обработки почвы, некорректно спроектированные ирригационные системы приводят к необратимым процессам, конечным результатом которых является опустынивание земель. Каждая из подобных ошибок в хозяйственной деятельности ведёт за собой определённые последствия.

Несмотря на множество природных факторов, способствующих опустыниванию засушливых земель, главной причиной этого процесса всё же остаётся экологический кризис - результат некорректного использования природных ресурсов каждого отдельно взятого региона.

Существует мнение, что все пустыни, расположенные на Ближнем Востоке, появились в результате деятельности человека. Именно истощение этих территорий (а именно ― Сахары и Аравии) в результате перевыпаса скота подтолкнуло предприимчивых граждан на создание городов на болотистых берегах Тигра, Евфрата и Нила, а также на развитие промышленности и социальных отношений.

Последствия опустынивания

Уменьшая продуктивность почвы, опустынивание приводит не только к истощению пахотных земель, но и нарушению всей экосистемы определённого региона. Обеднение растительного покрова влечёт за собой гибель множества представителей животного мира, что, в свою очередь, оказывает существенное влияние на уровень жизни населения этих земель и приводит к ещё большим ошибкам и нарушениям в использовании природных ресурсов. Таким образом, опустынивание нередко является одновременно и причиной, и следствием бедности и даже голода среди населения отдельных регионов. Чем ниже социальный и экономический уровень населения страны ― тем выше риск чрезмерного использования природных ресурсов и, как следствие, форсирования процесса опустынивания. И наоборот: бесплодности почвы всегда сопутствует голод и нищета.

Экологические последствия опустынивания

Наиболее очевидные результаты опустынивания представлены рядом изменений в экосистеме региона:

- Изменение климата на данной территории, в частности влажности.

- Нарушение питания подземных вод.

- Пересыхание и повышение засоленности почвы.

- Активизация геоморфологических процессов ― дефляции, эрозии и т.п.

- Существенное обеднение растительного покрова.

- Сокращение численности животного мира.

Доля засушливых земель на планете составляет 44% всех культивируемых территорий Факт

Экономические последствия опустынивания

Обеднение природных ресурсов страны неизменно ведёт за собой последствия экономического характера, и то, что большая часть засушливых земель принадлежит развивающимся странам, вовсе не является случайным совпадением.

Наиболее ощутимые последствия опустынивания:

- Упадок сельского хозяйства как важнейшей сферы в экономике страны.

- Дефицит пресной воды, необходимой местному населению, обеспечение которой составляет дополнительную статью расходов.

- Заиливание искусственно созданных водоёмов. Результатом являются существенные проблемы в электроснабжении близлежащих земель и их орошении.

Борьба с опустыниванием: можно ли его остановить?

Земли, подверженные опустыниванию, составляют почти четверть суши нашей планеты. Если темпы процесса, превращающего плодородные земли в непригодные для жизни территории, не снизятся в ближайшее время, то в следующие 15-20 лет только в России эта площадь обещает вырасти до 1 млн гектаров. Такая перспектива вынуждает принимать срочные меры по борьбе с процессом опустынивания.

Международный год борьбы с опустыниванием

Так как опустынивание является глобальной экологической проблемой, на борьбу с ним направлена деятельность многих международных организаций. В частности, 26 декабря 1996 года вступила в силу Международная Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.

Самые большие территории земель с засушливым климатом расположены в России, Казахстане, Австралии, Китае и США

В 2006 году Генеральная Ассамблея ООН обратилась к ряду соответствующих международных организаций и главам входящих в состав государств с призывом о поддержке мероприятий по борьбе с опустыниванием в развивающихся странах. Этот год вошёл в историю как Международный год пустынь и опустынивания.

Десятилетие ООН, посвящённое пустыням и борьбе с опустыниванием

Год пустынь и опустынивания стал лишь первым шагом международной борьбы за засушливые территории. Период с середины зимы 2010 года по декабрь 2020 года объявлен Десятилетием, посвящённым пустыням и борьбе с опустыниванием. Основной целью грандиозного мероприятия стало повышение осведомлённости населений земель, страдающих от опустынивания, о причинах этого процесса, а также помощь в преодолении создавшейся ситуации.

Локальная борьба с опустыниванием

Международный масштаб проблемы опустынивания отнюдь не означает, что локальные меры по его предотвращению невозможны.

Страны, чья территория на 99% состоит из засушливых земель: Ирак, Казахстан, Туркменистан, Ботсвана, Буркина Фасо

Напротив, сбережение природных ресурсов ― первостепенная задача населения, проживающего на данной территории. В частности, на уровне органов местного управления весьма эффективны могут быть следующие меры:

- Совершенствование моделей землеиспользования с учётом специфики данной территории и факторов, способных привести к деградации.

- Проведение работы по сохранению особых экологических районов на уровне законодательства.

- Содействие использованию альтернативных источников энергии с целью уменьшения нагрузки на древесные ресурсы.

- Контроль рационального использования населением природных ресурсов, в частности пастбищ и пахотных земель.

Что может сделать каждый из нас?

Борьба с опустыниванием подразумевает не только восстановление пострадавших земель, но и предупреждение развития этого процесса на новых территориях.

В мире количество людей, проживающих на засушливых территориях, достигает числа 2 млрд

Самые простые и эффективные шаги по достижению этого доступны каждому.

- Обогащение почвы растительным покровом ― многочисленные мероприятия по озеленению, проводимые в городах и поселках, приносят гораздо больший результат, чем это может показаться вначале. Никто не мешает каждому из нас организовать подобное мини-мероприятие семейного масштаба и посадить несколько новых деревьев.

- Сокращение использования древесины в качестве топлива за счёт замены её на другие виды топлива и применения усовершенствованных видов оборудования.

- Рациональный подход к использованию пастбищ.

- Экономичность в потреблении водных ресурсов: банальная экономия воды в каждом доме способна сыграть важную роль в предупреждении деградации почвы в регионе.

Каждый третий житель планеты живет на земле, грозящей обратиться в пустыню

Конечно, значение рациональности использования природных ресурсов непосредственно зависит от объёмов употребления. Например, влияние обычной семьи на состояние почвы не может сравниться с деятельностью фермерского хозяйства или предприятия. Однако борьба с опустыниванием не может касаться кого-то выборочно ― эта задача, обретшая международные масштабы, встаёт сегодня перед каждым жителем планеты.