Невозвратными глаголами называются глаголы без постфикса –ся; возвратными – глаголы с постфиксом –ся. Исторически образование возвратных глаголов связано с местоимением ся , которое первоначально присоединялось только к переходным глаголам (мыть + ся («себя») = мыться ).

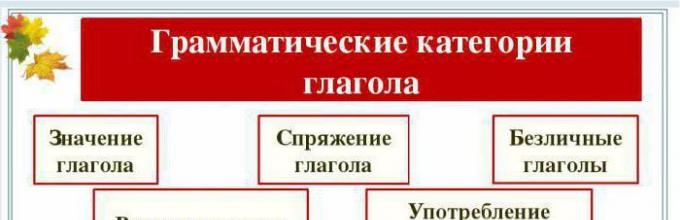

Все глаголы в русском языке можно разделить на несколько групп:

|

невозвратные глаголы, от которых образуются возвратные |

невозвратные |

возвратные |

|

а) мыть + ся строить + ся образование возврат ных форм встречать + ся б) белеть + ся темнеть + ся – морфологические синонимы в) глядеть – наглядеться глаголы работать – наработаться СД г) писать – не пишется безличные спать – не спится глаголы |

отвечать обедать |

бороться смеяться артачиться |

Таким образом, можно сделать вывод о том, постфикс –ся в русском языке может выполнять несколько функций:

Образовывать возвратные формы глаголов (мыться, белеться );

Образовывать возвратные глаголы, отличающиеся от производящих невозвратных глаголов лексическим значением (прощать – прощаться, добить - добиться ).

Следует отметить, что некоторые глаголы на –ся имеют синонимичное возвратное сочетание (лишиться – лишить себя, покрыться – покрыть себя ).

Деление глаголов на невозвратные и возвратные установилось в русском языке безотносительно к делению глаголов на переходные и непереходные, залоговые и незалоговые. Полностью оно не совпадает ни с тем, ни с другим, хотя связано с категориями переходности и залога: аффикс –ся является показателем непереходности глагола, а залоговую соотносительность дают лишь возвратные формы глагола.

Категория залога

Категория залога является одной из самых сложных проблем русской грамматики. Ученые-лингвисты по-разному определяют содержание этой категории, а потому по-разному решают вопрос о количестве залогов: одни насчитывают до 17 залогов, другие вообще отрицают наличие залогов.

В русском языкознании существуют следующие определения залога:

1) залог обозначает «деяние, от одного к другому переходящее, и деяние, от одной вещи к другой не переходящее» (Ломоносов);

2) залоги – это такие глагольные формы, которые обозначают различие в отношении глагольного действия к его субъекту. На этом основании можно выделить возвратный залог (книга читается ) и невозвратный залог (читать книгу ) – Аксаков, Фортунатов;

3) залог – это отношение действия к объекту (Буслаев, Шапиро);

4) залог – это выражение актива и пассива субъекта (Исаченко, АГ-70);

5) залог – это отношение действия к субъекту и объекту (Виноградов, Головин, Гвоздев, Шанский).

Во всех названных определениях залога присутствует общий критерий – отношение действия к субъекту и объекту. Данный признак, действительно, является важным в залоговом содержании, поскольку залог, как и другие глагольные категории, проявляет себя прежде всего как определенное грамматическое отношение – отношение действия к его источнику и к объекту. Категория залога отражает объективно протекающие процессы, осуществление которых возможно при наличии деятеля и объекта приложения действия.

Мать (субъект) умывает (действие) ребенка (объект).

Ребенок (субъект, объект) умывается (действие).

Но в русском языке есть глаголы, называющие такие действия, для реализации которых нужен только деятель, субъект действия:

Облака (субъект) тихо плывут по небу.

Таким образом, все глаголы в русском языке можно разделить на две группы:

1) глаголы, способные передавать залоговые отношения (залоговые глаголы);

2) глаголы, не передающие залоговых отношений (незалоговые глаголы).

В глаголах русского языка присутствуют морфологические непостоянные и постоянные некоторые признаки. К одному из них относятся возвратные и невозвратные виды глаголов. Невозвратные глаголы, равно как и возвратные, несут в себе присутствие либо отсутствие специальных возвратных словообразовательных постфиксов — -сь и -ся. Попробуем разобраться, что это такое и как такие глаголы применяют.

Возвратность глаголов

Возвратность глаголов представляет собой грамматическую категорию, которая будет указывать на направленность либо ненаправленность определяемого этим глаголом определенного состояния, либо действия на какой-то субъект. Возвратные и невозвратные глаголы в русском языке являются спрягаемыми формами, которые различаются наличием или отсутствием постфиксов -сь и -ся (возвратных).

Что представляет собой возвратность в глаголах, можно увидеть на следующих примерах: Мальчик умылся и собрался. Мужчина разговорился с приятелем (это примеры возвратных глаголов).

Щенок поиграл с мячиком и убежал на площадку. Вечером шел ливень (это невозвратный вид глагола). Вот так и надо их различать.

Пара полезных слов

Еще раз вкратце напомним, понять, как определить невозвратный глагол, не представляет особой сложности. Он бывает переходным и непереходным, может означать некое действие, которое направлено на субъект (собирать пазл, читать книгу), состояние, определенное положение в пространстве, действие разнонаправленное и тому подобное (мечтать, сидеть, размышлять). Невозвратные глаголы не включают в свой состав постфикс -сь и -ся.

Оттенки значения

Возвратные глаголы способны выразить действие, которое будет направлено на какой-то определенный субъект (на что-то делающего, на говорящего, на смотрящего и так далее).

Возвратные и невозвратные глаголы в русском языке представляется возможным обговаривать бесконечно. Приведем примеры возвратных глаголов с совершенно разными оттенками значения:

Радоваться, расстроиться, печалиться (обозначает психическое либо физическое состояние некоего субъекта);

Платье мнется, собака кусается, ветка крапивы жжется (показывает постоянное качество или свойство субъекта);

Одеваться, наедаться, обуваться, купаться (действие глаголов направлено исключительно на себя);

Хочется, желается, смеркается (здесь показано безличное действие);

Обниматься, ссориться, видеться (действие взаимно-возвратное, выполняемое несколькими людьми по их отношению друг к другу);

Прибраться, построиться, разжиться (действие косвенно-возвратного характера, которое совершается субъектом исключительно в своих интересах).

Незабываемые суффиксы у возвратных глаголов

Разберемся, что значит возвратный и невозвратный глагол.

Глаголы, находящиеся в возвратной форме, обладают суффиксами:

Ся - может быть, как после согласных букв (браться, окружаться и тому подобные), так и после окончаний (учить — учиться, сушит — сушится и тому подобные));

Сь будет стоять после гласных букв (опустилось, нарисовалось, развиднелось и так далее).

В процессе образования возвратных глаголов большое значение имеют не только суффиксы, но и приставки (читать — начитаться, пить — напиться). Кроме того, среди глаголов этого вида есть непроизводные. Именно они ни при каких обстоятельствах не употребляются без суффиксов -сь и -ся (смеяться, сражаться, нравиться).

Поскольку после возвратных глаголов местоимения в винительном падеже и имена существительные не употребляются никогда, то все они относятся к непереходным.

Отсутствие суффиксов

Невозвратные глаголы в русском языке не имеют суффиксов -сь и -ся. Они могут быть как непереходными (творить, дышать, играть), так и переходными (говорить, рисовать).

Важный момент: много возвратных глаголов способны образоваться от невозвратных, например, готовить — готовиться.

Исходя из вышесказанного, надо понимать, что для определения того, что значит возвратный и невозвратный глагол и к какому именно виду он относится, надо найти суффикс, который оказал помощь в образовании. Если суффиксы -сь (-ся) присутствуют в словах, то это возвратные глаголы. Если их нет, то невозвратные глаголы.

Ситуации, отмеченные в глаголах

Итак, мы уже знаем, что возвратные глаголы с суффиксами -сь и -ся. Они бывают как непроизводными (например, смеяться), так и образованными из переходных и непереходных глаголов (умывать — умываться).

В некоторых непереходных и образованных от них возвратных глаголах речь идет об одной и той же ситуации, например: что-то чернеется вдали и что-то чернеет вдали. Правда, в подавляющем большинстве ситуаций понять, что значит невозвратный глагол и как он выглядит «в жизни», можно, обратив внимание на то, что глаголы возвратный и невозвратный обозначают совершенно разные моменты.

В виде неплохого примера можно назвать следующее: умывать — ситуация, в которой присутствуют два участника (мама умывает свою дочку) и умываться — ситуация, в которой только один участник (девочка умывается); Петя ударил Ваню. Петя и Ваня ударились о большой камень (в обоих случаях говорится о двух мальчиках, но ситуации, в которых они являются непосредственными участниками, совершенно разные).

Здесь можно сказать о том, что сами компоненты смысла, которые привносятся в слово постфиксами -сь и -ся, являются словообразующими.

Что можно найти в грамматиках?

А отмечается там следующая информация (речь идет о нескольких значениях):

Значение средне-возвратное — веселиться, сердиться, пугаться, радоваться;

Значение активно-безобъективное — кусаться, бодаться, ругаться (употреблять ;

Значение взаимно-возвратное — ссориться, мириться, встречаться, обниматься, целоваться;

Значение собственно-возвратное — одеваться, обуваться, встречаться, пудриться;

Значение пассивно-возвратное — припоминаться, вспоминаться;

Значение косвенно-возвратное — собираться, запасаться, укладываться, упаковываться;

Значение пассивно-качественное — представляться, вспоминаться.

Возвратный глагол можно образовать, взяв в помощь -ся, что будет сочетаться с иными морфемами (перемигиваться, набегаться).

Именно с залогом будет связана возвратность (то есть в случае, при котором залог определен на морфемном уровне, возвратные глаголы, образующиеся от глаголов переходных, будут объединены в залог, который называют возвратно-средним).

Знак непереходности — это аффикс. Немногочисленными и ненормативными будут сочетания типа боюсь папу, слушаюсь старшего брата, которые можно встретить в русском языке.

Без правил — никуда

Вернемся еще к тому, что же такое невозвратный глагол. Правило гласит, что не имеющий постфикс -ся. А вот в возвратных этот постфикс присутствует. Так сложилось уже давно, что появление возвратных глаголов связывалось с местоимением -ся. Правда, первоначально оно присоединялось исключительно к переходным глаголам (например, купать + ся (то есть, себя) = купаться).

Многообразие глаголов русского языка подразделяется на разные группы.

Невозвратные глаголы, от которых происходит образование возвратных — строить + ся; встречать + ся; писать — не пишется, спать — не спится.

Невозвратные глаголы — ужинать, отвечать.

Возвратные глаголы — смеяться, сражаться, артачиться.

Из предоставленной информации можно сделать вывод: постфикс -ся в русском языке может выполнять разные функции:

Подготавливать возвратные глаголы, которые отличаются от производящих невозвратных глаголов значением в лексическом плане (прощать — прощаться);

Образовывать возвратную форму глаголов (белеться).

Надо обратить внимание на то, что кое-какие глаголы на -ся обладают синонимическим возвратным сочетанием (покрыться — покрыть себя).

Разделение глаголов на возвратные и невозвратные сложилось в русском языке совершенно безотносительно к их разделению на переходные и непереходные, залоговые и незалоговые. Оно не совпадает ни с тем, ни с другим на сто процентов, но находится в определенной связи с категориями переходности и залога: -ся представляет собой непереходность глагола, а вот залоговую соотносительность может предоставить только возвратная форма.

И в заключение

Поговорим еще немного о глаголах и подведем итог продуктивной беседе.

Глаголами называют слова, в которых определено значение какого-то процесса, то есть, способные выразить обозначенные ими признаки как некое действие (сказать, читать, писать), состояние (сидеть, прыгать) или становление (стареть).

Кроме форм спряжения по синтаксису, глаголы обладают несинтаксическими формами возвратности и невозвратности и формой вида. По тому, как с их помощью выражаются несинтаксические формальные значения, глаголы можно подразделить на грамматические разряды, которые находятся в некоем соотношении друг к другу.

Зависимость подразделения глаголов на невозвратные и возвратные находится в том, насколько выражено или, наоборот, не выражено у них грамматически непереходное значение процесса.

Возвратные - глаголы, в которых присутствует грамматически выраженная непереходность. Другими словами, они отлично показывают, что процесс, выражаемый ими, может быть обращен на прямой объект, который представлен существительным в винительном падеже без предлога. Примером могут послужить слова — сердиться, встречаться, мыться, стучаться, одеваться.

Невозвратные глаголы обладают некоторым отличием: у них нет никакого указания на непереходность процесса. Вот почему они могут быть и переходными: одевать (дочку), сердить (родителей), встречать (гостей), и непереходными: колошматить, стучать.

Школьникам и студентам-лингвистам нужно уметь правильно определять возвратность глаголов. Это требуется для выполнения морфологического разбора, грамотного изложения мыслей. Существует ряд нюансов, которые следует учитывать при определении возвратности глагола. Недостаточно просто запомнить, что возвратный глагол оканчивается на –ся или –сь: подобный способ анализа является причиной регулярных ошибок. Важно понять своеобразие данной морфологической категории глагола.

Возвратность как категория глагола

Чтобы правильно определить возвратность глагола, надо точно знать особенности исследуемой категории.

Возвратные глаголы – это специфический вид непереходных глаголов. Они обозначают действие, направленное субъектом на себя, имеют постфикс –ся. Постфикс –ся является частью слова, отражающей исторические изменения русского языка. В старославянском языке постфикс обозначал слово «себя», выполняя функции местоимения.

Обязательно нужно знать, что возвратность глагола напрямую связана с морфологической категорией переходности. Для начала выясняют, является ли глагол переходным. Нужно запомнить: определение возвратности глагола занимает время и должно базироваться на анализе слова. Наличие постфикса –ся не гарантирует, что перед вами находится возвратный глагол.

Алгоритм определения возвратности глагола

Возвратность глагола желательно определять по конкретной схеме, тогда вероятность ошибок заметно снизится. Вам понадобится владеть основными терминами, используемыми в курсе русского языка.

- Сначала определите категорию переходности глагола. Вспомните признаки переходности и непереходности глагола:

- Переходный глагол обозначает действие, направленное на себя (субъект). Он свободно сочетается с существительным, которое находится в винительном падеже, без предлога. Например, делать(что?) задание. Делать– переходный глагол, поскольку он сочетается с существительным без предлога, а существительное находится в винительном падеже. Для определения переходности просто смоделируйте словосочетание, где есть зависимое от анализируемого глагола существительное в винительном падеже.

- Непереходные глаголы обозначают действия, не переходящие на объект. Существительные не могут сочетаться с такими глаголами в винительном падеже без предлога.

- Переходный глагол обозначает действие, направленное на себя (субъект). Он свободно сочетается с существительным, которое находится в винительном падеже, без предлога. Например, делать(что?) задание. Делать– переходный глагол, поскольку он сочетается с существительным без предлога, а существительное находится в винительном падеже. Для определения переходности просто смоделируйте словосочетание, где есть зависимое от анализируемого глагола существительное в винительном падеже.

- Если глагол переходный – он не является возвратным. Категория возвратности для него на данном этапе уже определена.

- Если глагол непереходный, нужно продолжить его анализ.

- Обратите внимание на постфикс. Постфикс –ся – обязательный признак возвратного глагола.

- Все возвратные глаголы разделяются на 5 видов.

- Общевозвратные глаголы нужны для выражения изменений эмоционального состояния субъекта, его физических действий. Например, радоваться, торопиться.

- Глаголы из группы собственно-возвратных обозначают действие, направленное на субъект. Таким образом, одно лицо становится объектом и субъектом. Например, наряжаться– наряжать самого себя.

- Взаимно-возвратные глаголы обозначают действия, производимые между несколькими субъектами. Каждый субъект одновременно является объектом действия, то есть происходит перенос действия друг на друга. Например, встречаться – встречать друг друга.

- Глаголы из группы безобъектно-возвратных обозначают действия, которые присущи субъекту постоянно. Например, металл плавится.

- Косвенно-возвратные глаголы подразумевают действия, совершаемые субъектом в собственных интересах, для себя. Например, запасаться вещами.

- Общевозвратные глаголы нужны для выражения изменений эмоционального состояния субъекта, его физических действий. Например, радоваться, торопиться.

- Обратите внимание: не всегда постфикс –ся – признак возвратного глагола. Проверьте, не относится ли глагол к одной из групп:

- Переходные глаголы, отражающие интенсивность действия. Например, стучаться. Постфикс усиливает интенсивность.

- Глаголы с безличным значением. Например, не спится.

- Переходные глаголы, отражающие интенсивность действия. Например, стучаться. Постфикс усиливает интенсивность.

Если глагол не подошёл ни к одному типу из пункта 6, но явно принадлежит к одной из групп пункта 5 – он обладает категорией возвратности.

Проект урока-исследования в 5 классе по теме «Возвратные и невозвратные глаголы». (Программа и УМК С.И. Львовой, В.В.Львова)

Цели урока: дать общее представление о понятии «Возвратные и невозвратные глаголы»; организовать исследовательскую деятельность школьников при освоении данной учебной темы.

Задачи урока:

Формировать умение находить и дифференцировать возвратные и невозвратные глаголы в тексте;

Учить различать разнообразие оттенков лексического значения возвратных глаголов и правильно употреблять их в речи;

Развивать навыки исследовательской работы;

Работать над совершенствованием монологической речи;

Воспитывать любовь и интерес к слову.

Оборудование урока:

Портреты В. Даля, М. Пришвина;

Словарь В. Даля (т.4)

Карточки для индивидуальных заданий;

Ход урока.

1. Оргмомент.

2. Вход в новую тему. (Учитель показывает портрет В. Даля и задаёт вопросы:

Знаете ли вы этого человека? Что вам о нём известно? Какую память о себе он оставил людям?).

После ответов детей учитель делает обобщение – переходит к изучению нового: В. Даль - писатель, учёный - лексикограф, посвятивший всю свою жизнь слову. Он собирал и исследовал слова родного языка, восхищаясь их красотой и мудростью. Мы тоже сегодня займёмся постижением загадок, скрытых в привычных словах. А тема урока будет проблемой нашего исследования.

3. Оформление записи в тетради.

4. Работа с ключевым словом урока исследовать: учащиеся должны определить часть речи, форму глагола и доказать правильность суждения; подобрать синонимы; найти и объяснить орфограммы.

Вывод-установка учителя: ваши ответы говорят о том, что вы готовы погрузиться в слово, то есть исследовать его свойства.

5. Составление плана исследования. Страница тетради разбивается на три колонки.

Знаю Хочу знать Узнал

В них ребята записывают соответствующую графе информацию.

В нашем случае в графе «Знаю» дети записали:

возвратность-невозвратность-постоянный признак глагола; у возвратных глаголов есть суффикс – ся; суффикс – ся – ещё называют постфиксом.

В графе «Хочу знать» :

Почему эти глаголы называются возвратными? Что они обозначают? Как различить возвратные и невозвратные глаголы?

Графа «Узнал» заполнялась по ходу урока.

6.Работа с учебником. Параграф № 70, стр. 139. Возвратные и невозвратные глаголы (теоретический материал):

Возвратными называются глаголы с возвратным суффиксом -ся (-сь) на конце: наслаждаться, запастись. Глаголы без -ся (-сь) всегда называются невозвратными.

Суффикс -ся (-сь) всегда стоит после окончания и сохраняется во всех формах возвратного глагола:

стричься – стригусь – стрижёшься – стригутся – стриглись и т. д.

Задание учащимся : прочтите самостоятельно содержание параграфа и отметьте + вопросы, на которые получили ответ.

(После самостоятельного анализа темы учащиеся рассказывают, что они знают теперь о возвратных и невозвратных глаголах ).

7.Первичное закрепление: в тексте упражнения № 902 учащиеся должны найти и выписать по пять возвратных и невозвратных глаголов, а затем добавить по 3-5 своих примеров.

Работа выполняется по вариантам и с последующей проверкой.

Упражнение № 902, стр. 130:

1) А в окно с_ница ломи(тся, ться) хоч_т сала поклевать и мечта_т позн_коми(тся, ться), с кем ей нынче зимовать (В. Берестов). 2) Рожь, как волны, бьё(тся, ться), гнё(тся, ться) с поля прочь куда-то рвё(тся, ться). Лист оторванный кружи(тся, ться) и уноси(тся, ться) и мчи(тся, ться). (Н. Огарев). 3) И новые друз(?)я ну обнима(тся, ться, ну целова(тся, ться), (не) знают с рад_сти, к кому и приравня(тся, ться). (И. Крылов).

8.Коллективная работа по исследованию значения возвратных глаголов (упражнение № 924).

Задание к упражнению : на основе фотоколлажа составьте предложения с глаголами расчёсывать – расчёсываться, умывать – умываться, одевать – одеваться.

Работа ведётся в парах. Уточняя значение глаголов (расчёсываться-расчёсывать себя, умываться – умывать себя, наряжаться- наряжать себя), дети приходят к выводу, что возвратные глаголы благодаря суффиксу -ся (-сь) приобретают значение действий, обращённых на себя.

Затем ученик, получивший заранее задание, рассказывает о происхождении суффикса -ся (-сь) из краткой формы местоимения себя.(см. Потиха «Исторический комментарий к урокам русского языка»).

9. Продолжение исследования (в рамках домашних самостоятельных исследований): всегда ли наш вывод правомерен? Присмотримся к словам кусается, колется, улыбается, дерётся . На кого направлены эти действия? Понятно, что не на себя. Значит, возвратный суффикс имеет и другие значения.

Послушаем ребят, которые дома провели самостоятельные наблюдения по этой проблеме.

(Выступления учащихся с результатами своих исследований. Задания и результат их выполнения смотри в приложении к уроку).

После прослушивания выступлений одноклассников дети под руководством учителя делают вывод о многозначности возвратного суффикса.

9. Коллективный анализ миниатюры М. Пришвина « Слово-звезда».

Учитель объясняет «секрет» рождения сегодняшнего урока: его содержание подсказано материалом из словаря Даля (показывает т.4 и читает оттуда выдержку, записанную также на створке доски: «Живая подвижность русских глаголов не поддаётся … школьным путам.» ). Учитель акцентирует внимание на том, что труд Даля – путеводная звезда в познании тайны родного слова. У М. Пришвина есть миниатюра «Слово-звезда». Учитель предлагает обратить внимание на портрет писателя и вдуматься в смысл им написанного. (Сначала подготовленный ученик читает миниатюру наизусть, затем ребята сами вчитываются и вдумываются в её содержание и отвечают на вопрос к упражнению № 923).

Упражнение 923. (Это сочинение-миниатюра).

Слово-звезда

В каждой душе слово ж_вёт, горит, светится, как зв_зда на небе, и, как звезда, пог_сает, когда оно, закончив свой жизненный путь, сл_тит с наших губ. Тогда сила этого слова, как свет погасшей зв_зды, летит к человеку, на его путях в пр_странстве и времени. Бывает, погасшая зв_зда для людей на земле г_рит ещё тыс_чи лет. Человека того нет, а слово остаётся и л_тит из пок_ления в пок_ление, как свет угасшей звезды во Вс_ленной. (М. Пришвин).

10.Подведение итогов урока: узнали ли вы на уроке то, что хотели? Выполнили ли вы свой план исследования?

Выставление оценок за работу на уроке.

11.Домашнее задание на выбор:

Упражнение № 923 (1. Учащиеся списывают текст, вставляют пропущенные буквы. Проводят морфологический разбор возвратных глаголов. 2). Письменно объясняют, как они понимают смысл названия этой миниатюры).

Упражнение № 925 – исследование по теме «Почему в одних словах пишется -ся, а в других - сь?».

Упражнение № 925. Образуйте словосочетания со значением «действие – предмет», используя вопросы в скобках. Определите падеж имён существительных, переходность/непереходность глаголов.

Обидеть (кого?), обидеться (на кого); признать (что?), признаться (в чём?); решить (что?), решиться (на что?); бросать (кого? что?), бросаться (на кого?).

Приложения к уроку.

Результаты исследований значений возвратного суффикса.

Работа Чистяковой Риты:

Я сравнила значение словосочетаний: ссыпаю крупу- крупа сыплется, лью воду- вода льётся, разбил чашку- чашка разбилась-и поняла, что глаголы в первом случае обозначают действия, которые кто-то совершает, а во втором случае эти действия происходят сами по себе. Новое значение появляется вместе с суффиксом -ся.

Работа Фуражниковой Кристины.

Я наблюдала за глаголами, входящими в словосочетания: железо куётся, хлеб молотится, одежда шьётся, суп варится, свитер вяжется – и увидела, что общее значение этих глаголов в том, что они обозначают действия, которые кто-то производит. Например, железо куётся кузнецом, одежда шьётся мамой, суп варится хозяйкой, свитер вяжется бабушкой. Это значение придаёт глаголам суффикс -ся.

Работа Константиновой Лены.

Я исследовала глаголы бороться, целоваться, обниматься, подружиться и узнала, что они особые. Один человек не может совершать эти действия, а несколько могут. Значит, эти глаголы обозначают такие действия, которые совершаются несколькими лицами. Я думаю, это значение в слово вносит

суффикс -ся.

Работа Гришиной Лены.

Мы все знаем, что -ся – это суффикс, значит, он должен вносить в слово новый оттенок значения. Но всегда ли это так? После своих наблюдений я убедилась, что не всегда.

Например, молит и молится, бранит и бранится. В этих словах суффикс не меняет значение слова.

А в других - меняет. Сравним: рву и рвется, пишу и пишется. С прибавлением возвратного суффикса появляется значение « действие происходит само по себе».

Иногда это значение может измениться полностью. Например, плакать - это лить слёзы, а плакаться-жаловаться. Или сбывать - это продавать товар, а сбываться могут мечты.

Дидактическое сопровождение урока

Прочитай и сравни словосочетания

ссыпаю крупу - крупа сыплется

лью воду - вода льётся

разбил чашку – чашка разбилась

Подумай и ответь на вопросы:

чем отличаются действия, обозначенные глаголами первого

столбика от действий, выраженных глаголами второго столбика?

благодаря какой морфеме появляется это значение?

Можно ли подобрать ещё подобные примеры?

Прочитай словосочетания, ответь на вопросы и сделай вывод.

Что общего в значениях глаголов, входящих в данные словосочетания?

Какая морфема вносит в слова это значение?

железо куются, хлеб молотится, одежда шьётся,суп варится, свитер вяжется

Прочитай глаголы определи, в чём особенность действий, которые они обозначают?

Какая морфема вносит в слова это значение? Докажи свою точку зрения.

бороться, целоваться, обниматься, подружиться

СЯ – это суффикс, значит, он должен вносить в слово новый оттенок значения. Всегда ли это так? Сравни пары глаголов и сделай вывод.

молит – молится, бранит – бранится

рву – рвётся, пишу – пишется

плакать – плакаться, сбывать – сбываться

Глагол – это слово, обозначающее действие и отвечающее на вопрос «Что делать?» Последнее уточнение очень важно, ведь слово «ходьба», например, тоже обозначает действие, тем не менее причислить его к глаголам нельзя.

Действие всегда направлено на какой-то предмет. Это может быть тот же самый предмет, который его совершает, или какой-то другой. В первом случае речь будет идти о возвратном глаголе, а во втором – о невозвратном.

Опознавательный признак возвратных глаголов

О том, что действие, совершаемое неким субъектом, направлено на него самого, может свидетельствовать возвратное местоимение. В русском языке существует только одно такое местоимение, которое даже не имеет именительного падежа – «себя».

Язык всегда стремится к краткости, поэтому возвратное местоимение в сочетании с глаголами сократилось до «ся», а затем превратилось в часть этих глаголов – постфикс, т.е. суффикс, который после окончания. Вот так и возникли возвратные глаголы, опознавательным признаком которых является постфикс «-ся»: «одеть себя» – « », «умыть себя» – «умыться». Глаголы, у которых такого постфикса нет, называются невозвратными.

Виды возвратных глаголов

Не всегда смысловое наполнение возвратного глагола бывает настолько простым. Действие, которое кто-то непосредственно совершает над самим собой, это лишь один возвратного глагола – собственно-возвратный.

Глагол такого рода может подразумевать и некое действие, которое предмет совершает не над самим собой, но в своих интересах. Например, если о людях говорят, что они «строятся», это может означать не только «построение самих себя в шеренгу» (собственно-возвратный глагол), но и «строительство дома для себя». В последнем случае глагол будет называться косвенно-возвратным.

Обозначаются возвратными глаголами и совместные действия нескольких предметов: «встретиться», «переговариваться» – это взаимно-возвратные глаголы.

Впрочем, не , имеющий постфикс «-ся», является возвратным. Нельзя причислить к таковым глаголы, имеющие страдательный залог, т.е. подразумевающие, что действие над предметом совершает кто-то другой: «дом строится», «микробы уничтожаются».

Глагол не может быть возвратным, если он является переходным, т.е. обозначает действие, направленное на другой предмет, хотя в безличной форме такие глаголы могут иметь постфикс «-ся»: «мне хочется купить машину».