Воздух – природная смесь газов

При слове «воздух» большинству из нас невольно приходит на ум, быть может, несколько наивное сопоставление: воздух – это то, чем дышат. Действительно, в этимологическом словаре русского языка указывается, что слово «воздух» заимствовано из церковно-славянского языка: «воздыхать». С точки зрения биологической, воздух, следовательно, является средой для поддержания жизни за счет кислорода. В составе воздуха могло бы и не быть кислорода – жизнь все равно развивалась бы в анаэробных формах. Но полное отсутствие воздуха, по-видимому, исключает, возможность существования каких бы то ни было организмов.

Для физиков воздух – прежде всего земная атмосфера и газовая оболочка, окружающая землю.

А что же представляет сам воздух с точки зрения химии?

Много сил, труда и терпения потребовалось ученым, чтобы раскрыть эту загадку природы, что воздух – не самостоятельное вещество, как считалось еще более 200 лет тому назад, а представляет сложную смесь газов. Впервые высказался о сложном составе воздуха ученый – художник Леонардо да Винчи (XV век).

Около 4 миллиардов лет назад атмосфера Земли состояла в основном из углекислого газа. Постепенно он растворялся в воде, реагировал с горными породами, образуя карбонаты и гидрокарбонаты кальция и магния. С появлением зеленых растений этот процесс стал протекать гораздо быстрее. К моменту появления человека углекислый газ, так необходимый растениям уже стал дефицитом. Его концентрация в воздухе до начала промышленной революции составляла всего 0,029%. В течение 1,5 млд лет содержание кислорода постепенно увеличивалось.

Химический состав воздуха

|

Составные части |

||

|

По объёму |

По массе |

|

|

Азот (N 2) |

78,09 |

75,50 |

|

Кислород (О 2) |

20,95 |

23,10 |

|

Благородные газы (He , Ne , Ar , Kr , Xe , Rn , в основном аргон) |

0,94 |

|

|

Оксид углерода (IV ) – углекислый газ |

0,03 |

0,046 |

Впервые установил количественный состав воздухафранцузский ученый Антуан Лоран Лавуазье. По результатам своего известного 12-дневного опыта он сделал вывод, что весь воздух в целом состоит из кислорода, пригодного для дыхания и горения, и азота, неживого газа, в пропорциях 1/5 и 4/5 объема соответственно. Он нагревал металлическую ртуть в реторте на жаровне в течение 12 суток. Конец реторты был подведён под колокол, поставленный в сосуд с ртутью. В результате уровень ртути в колоколе поднялся примерно на 1/5. На поверхности ртути в реторте образовалось вещество оранжевого цвета – оксид ртути. Оставшийся под колоколом газ был непригоден для дыхания. Ученый предложил «жизненный воздух» переименовать в «кислород», поскольку при сгорании в кислороде большинство веществ превращается в кислоты, а «удушливый воздух» – в «азот», т.к. он не поддерживает жизнь, вредит жизни.

Опыт Лавуазье

Качественный состав воздуха можно доказать следующим опытомОсновным из составляющих воздуха для нас является кислород, его в воздухе 21% по объему. Разбавлен кислород большим количеством азота – 78% от объема воздуха и сравнительно маленьким объёмом благородных инертных газов – их около 1%. Входят в состав воздуха также переменные составляющие – оксид углерода (IV) или углекислый газ и водяной пар, количество которых зависит от различных причин. Эти вещества попадают в атмосферу естественным путем. При извержении вулканов в атмосферу попадают сернистый газ, сероводород и элементарная сера. Пылевые бури способствуют появлению в воздухе пыли. Оксиды азота попадают в атмосферу и при грозовых электрических разрядах, во время которых азот и кислород воздуха реагируют друг с другом, или в результате деятельности почвенных бактерий, способных высвобождать оксиды азота из нитратов; способствуют этому и лесные пожары и горение торфяников. Процессы разрушения органических веществ сопровождаются образованием различных газообразных соединений серы. Вода в составе воздуха определяет его влажность. У остальных веществ роль отрицательная: они загрязняют атмосферу. Например, углекислого газа много в воздухе городов, лишенных зелени, водяного пара – над поверхностью океанов и морей. В воздухе содержится небольшое количество оксида серы (IV) или сернистого газа, аммиака, метана, оксида азота (I) или закиси азота, водорода. Особенно насыщен ими воздух вблизи промышленных предприятий, газо-нефтяных месторождений или вулканов. В верхних слоях атмосферы существует еще один газ – озон. Летает в воздухе и разнообразная пыль, которую мы можем легко заметить, глядя сбоку на тонкий луч света, попадающий из-за шторы в затемненную комнату.

Постоянные составляющие газы воздуха:

· Кислород

· Азот

· Инертные газы

Переменные составляющие газы воздуха:

· Оксид углерода (IV)

· Озон

· Другие

Вывод.

1. Воздух – природная смесь газообразных веществ, в которой каждое вещество имеет и сохраняет свои физические и химические свойства, поэтому воздух можно разделить.

2. Воздух – это бесцветный газообразный раствор, плотность – 1,293г/л, при температур -190 0 С он переходит в жидкое состояние. Жидкий воздух представляет голубоватую жидкость.

3. Живые организмы тесно связаны с веществами воздуха, которые оказывают определенное воздействие на них. И в то же время живые организмы влияют на него, так как выполняют определенные функции: окислительно-восстановительную – окисляют, например углеводы до углекислого газа и восстанавливают его до углеводов; газовую – поглощают и выделяют газы.

Таким образом, живые организмы создали в прошлом и поддерживают миллионы лет атмосферу нашей планеты.

Загрязнение атмосферы - привнесение в атмосферный воздух новых нехарактерных для него физических, химических и биологических веществ или изменение естественной среднемноголетней концентрации этих веществ в нём.

В процессе фотосинтеза из атмосферы удаляется углекислый газ,

а в процессах дыхания и гниения возвращается. Установившееся в ходе эволюции

планеты равновесие между этими двумя газами стало нарушаться, особенно во

второй половине XX в., когда стало усиливаться влияние человека на

природу. Пока природа справляется с нарушениями этого равновесия благодаря воде

океана и его водорослям. Но надолго ли хватит сил у природы?

Схема. Загрязнение атмосферы

Основные загрязнители атмосферного воздуха в России

Количество машин непрерывно растет, особенно в крупных городах, соответственно,

растет выброс в воздух вредных веществ. «На совести» автомобилей 60% выбросов

вредных веществ в городе!

Предприятия теплоэнергетики России выбрасывают в атмосферу до 30%

загрязнителей, а еще 30% – вклад промышленности (черная и цветная

металлургия, нефтедобыча и нефтепереработка, химическая промышленность и

производство строительных материалов). Уровень загрязнения атмосферы естественными

источниками является фоновым (31–41%

), он мало изменяется с течением

времени (59–69%

). В настоящее время глобальный характер приобрела

проблема антропогенного загрязненияатмосферы.

Какие же вещества-загрязнители, опасные для всего живого, попадают в атмосферу? Это кадмий, свинец, ртуть, мышьяк,

медь, сажа, меркаптаны, фенол, хлор, серная и азотная

кислоты и другие вещества. Некоторые из

названных веществ мы будем изучать в дальнейшем, узнаем их физические и

химические свойства и поговорим о таящейся в них разрушительной силе для нашего

здоровья.

Масштабы экологического загрязнения планеты, России

В каких странах мира воздух наиболее загрязнен выхлопными

газами транспорта?

Наибольшая опасность загрязнения атмосферы выхлопными газами угрожает странам с

мощным автопарком. Например, в США на автотранспорт приходится примерно 1/2

всех вредных выбросов в атмосферу (до 50 млн т ежегодно). Автопарк

Западной Европы ежегодно выбрасывает в воздух до 70 млн т вредных

веществ, причем в Германии, например, 30 млн автомобилей дают 70% общего

объема вредных выбросов. В России положение усугубляется тем, что автомашины,

находящиеся в эксплуатации, соответствуют экологическим нормам только на 14,5%.

Загрязняет атмосферу и воздушный транспорт шлейфами выхлопов от многих тысяч

самолетов. Согласно экспертным оценкам, в результате деятельности мирового

автопарка (а это около 500 млн двигателей) в атмосферу ежегодно поступает

одного только углекислого газа 4,5 млрд т.

Чем же опасны эти загрязнители? Тяжелые металлы – свинец, кадмий, ртуть –

оказывают вредное влияние на нервную систему человека, угарный газ – на состав

крови; сернистый газ, взаимодействуя с водой дождей и снегов, превращается в

кислоту и вызывает кислотные дожди. Каковы же масштабы этих загрязнений? Главные

регионы распространения кислотных дождей – США, Западная Европа, Россия. В

последнее время к ним следует отнести и промышленные районы Японии, Китая,

Бразилии, Индии. С распространением кислотных осадков связано понятие

трансграничности – расстояние между районами их образования и районами

выпадения может составлять сотни и даже тысячи километров. Например, главный

«виновник» кислотных дождей на юге Скандинавии – промышленные районы

Великобритании, Бельгии, Нидерландов и Германии. В канадские провинции Онтарио

и Квебек кислотные дожди переносятся из соседних районов США. На территорию

России эти осадки переносятся из Европы западными ветрами.

Неблагополучная экологическая ситуация сложилась на северо-востоке Китая, в

тихоокеанском поясе Японии, в городах Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес. В России

в 1993 г. в 231 городе с общим населением 64 млн.человек содержание вредных веществ в воздухе

превышало нормы. В 86 городах 40 млн. человек проживают в условиях, когда

загрязнения превышают нормы в 10 раз. Среди этих городов Брянск,

Череповец, Саратов, Уфа, Челябинск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк,

Норильск, Ростов. По количеству вредных выбросов первое место в России занимает

Уральский регион. Так, в Свердловской области состояние атмосферы не отвечает нормам

на 20 территориях, где проживает 60% населения. В г. Карабаше

Челябинской области медеплавильный завод ежегодно выбрасывает в атмосферу по

9 т вредных соединений на каждого жителя. Частота заболеваний раком здесь

составляет 338 случаев на 10 тыс. жителей.

Тревожная ситуация сложилась также в Поволжье, на юге Западной Сибири, в

Центральной России. В Ульяновске больше, чем в среднем по России, люди страдают

заболеваниями верхних дыхательных путей. Заболеваемость раком легких с

1970 г. выросла в 20 раз, в городе зарегистрирован один из самых высоких

уровней детской смертности в России.

В г. Дзержинске на ограниченной территории сосредоточено большое

количество химических предприятий. За последние 8 лет здесь произошло 60

выбросов сильнодействующих ядовитых веществ в атмосферу, приводивших к

чрезвычайным ситуациям, в ряде случаев повлекших за собой гибель людей. В

Поволжье до 300 тыс. т сажи, золы, копоти, оксидов углерода

обрушиваются на жителей городов ежегодно. Москва занимает 15-е место среди

городов России по суммарному уровню загрязнения атмосферного воздуха.

Воздух - смесь газов, главным образом азота и кислорода, из которых состоит атмосфера земного шара Общая масса воздуха составляет 5,13× 10 15 т и оказывает на поверхность Земли давление, равное на уровне моря в среднем 1,0333 кг на 1 см 3 . Масса 1 л сухого воздуха свободного от водяных паров и углекислого газа, при нормальных условиях равна 1,2928 г , удельная теплоемкость - 0,24, коэффициент теплопроводности при 0° - 0,000058, вязкость - 0,000171, показатель преломления - 1,00029, растворимость в воде 29,18 мл на 1 л воды. Состав атмосферного воздуха - см. табл . Атмосферный воздух содержит также в различных количествах водяные пары и примеси (твердые частицы, аммиак, сероводород и др.).

Состав атмосферного воздуха

|

Процентное содержание |

||

|

по объему |

||

|

Кислород |

||

|

Двуокись углерода (углекислый газ) |

||

|

Закись азота |

||

|

6× 10 -18 |

||

Для человека жизненно важной составной частью В является кислород , общая масса которого 3,5× 10 15 т . В процессе восстановления нормального содержания кислорода основную роль играет фотосинтез зелеными растениями, исходными веществами для которого служат углекислый газ и вода. Переход кислорода из атмосферного воздуха в кровь и из крови в ткани зависит от разницы в его парциальном давлении, поэтому биологическое значение имеет парциальное давление кислорода, а не процентное содержание его в В. На уровне моря парциальное давление кислорода равно 160 мм . При снижении его до 140 мм у человека появляются первые признаки гипоксии . Снижение парциального давления до 50-60 мм опасно для жизни (см. Высотная болезнь , Горная болезнь ).

Библиогр.: Атмосфера земли и планет, под ред. Д.П. Койпера. пер. с англ., М., 1951; Губернский Ю.Д. и Кореневская Е.И. Гигиенические основы кондиционирования микроклимата жилых и общественных зданий, М., 1978; Минх А.А. Ионизация воздуха и ее гигиеническое значение, М., 1963; Руководство по гигиене атмосферного воздуха, под ред. К.А. Буштуевой, М., 1976; Руководство по коммунальной гигиене, под ред. Ф.Г. Кроткова, т. 1, с. 137, М., 1961.

Атмосфера - газовая оболочка нашей планеты, которая вращается вместе с Землей. Газ, находящийся в атмосфере, называют воздухом. Атмосфера соприкасается с гидросферой и частично покрывает литосферу. А вот верхние границы определить трудно. Условно принято считать, что атмосфера простирается вверх приблизительно на три тысячи километров. Там она плавно перетекает в безвоздушное пространство.

Химический состав атмосферы Земли

Формирование химического состава атмосферы началось около четырех миллиардов лет назад. Изначально атмосфера состояла лишь из легких газов - гелия и водорода. По мнению ученых исходными предпосылками создания газовой оболочки вокруг Земли стали извержения вулканов, которые вместе с лавой выбрасывали огромное количество газов. В дальнейшем начался газообмен с водными пространствами, с живыми организмами, с продуктами их деятельности. Состав воздуха постепенно менялся и в современном виде зафиксировался несколько миллионов лет назад.

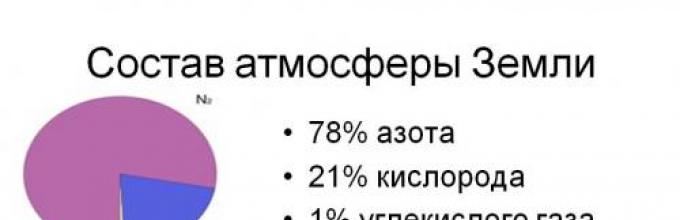

Главные же составляющие атмосферы это азот (около 79%) и кислород (20%). Оставшийся процент (1%) приходится на следующие газы: аргон, неон, гелий, метан, углекислый газ, водород, криптон, ксенон, озон, аммиак, двуокиси серы и азота, закись азота и окись углерода, входящих в этот один процент.

Кроме того, в воздухе содержится водяной пар и твердые частицы (пыльца растений, пыль, кристаллики соли, примеси аэрозолей).

В последнее время ученые отмечают не качественное, а количественное изменение некоторых ингредиентов воздуха. И причина тому - человек и его деятельность. Только за последние 100 лет содержание углекислого газа значительно возросло! Это чревато многими проблемами, самая глобальная из которых - изменение климата.

Формирование погоды и климата

Атмосфера играет важнейшую роль в формировании климата и погоды на Земле. Очень многое зависит от количества солнечных лучей, от характера подстилающей поверхности и атмосферной циркуляции.

Рассмотрим факторы по порядку.

1. Атмосфера пропускает тепло солнечных лучей и поглощает вредную радиацию. О том, что лучи Солнца падают на разные участки Земли под разными углами, знали еще древние греки. Само слово "климат" в переводе с древнегреческого означает "наклон". Так, на экваторе солнечные лучи падают практически отвесно, потому здесь очень жарко. Чем ближе к полюсам, тем больше угол наклона. И температура понижается.

2. Из-за неравномерного нагревания Земли в атмосфере формируются воздушные течения. Они классифицируются по своим размерам. Самые маленькие (десятки и сотни метров) - это местные ветра. Далее следуют муссоны и пассаты, циклоны и антициклоны, планетарные фронтальные зоны.

Все эти воздушные массы постоянно перемещаются. Некоторые из них довольно статичны. Например, пассаты, которые дуют от субтропиков по направлению к экватору. Движение других во многом зависит от атмосферного давления.

3. Атмосферное давление - еще один фактор, влияющий на формирование климата. Это давление воздуха на поверхность земли. Как известно, воздушные массы перемещаются с области с повышенным атмосферным давлением в сторону области, где это давление ниже.

Всего выделено 7 зон. Экватор - зона низкого давления. Далее, по обе стороны от экватора вплоть до тридцатых широт - область высокого давления. От 30° до 60° - опять низкое давление. А от 60° до полюсов - зона высокого давления. Между этими зонами и циркулируют воздушные массы. Те, что идут с моря на сушу, несут дожди и ненастье, а те, что дуют с континентов - ясную и сухую погоду. В местах, где воздушные течения сталкиваются, образуются зоны атмосферного фронта, которые характеризуются осадками и ненастной, ветреной погодой.

Ученые доказали, что от атмосферного давления зависит даже самочувствие человека. По международным стандартам нормальное атмосферное давление - 760 мм рт. столба при температуре 0°C. Этот показатель рассчитан на те участки суши, которые находятся практически вровень с уровнем моря. С высотой давление понижается. Поэтому, например, для Санкт-Петербурга 760 мм рт.ст. - это норма. А вот для Москвы, которая расположена выше, нормальное давление - 748 мм рт.ст.

Давление меняется не только по вертикали, но и по горизонтали. Особенно это чувствуется при прохождении циклонов.

Строение атмосферы

Атмосфера напоминает слоеный пирог. И каждый слой имеет свои особенности.

. Тропосфера - самый близкий к Земле слой. "Толщина" этого слоя изменяется по мере удаления от экватора. Над экватором слой простирается ввысь на 16-18 км, в умеренных зонах - на 10-12км, на полюсах - на 8-10 км.

Именно здесь содержится 80% всей массы воздуха и 90% водяного пара. Здесь образуются облака, возникают циклоны и антициклоны. Температура воздуха зависит от высоты местности. В среднем она понижается на 0,65° C на каждые 100 метров.

. Тропопауза - переходный слой атмосферы. Его высота - от нескольких сотен метров до 1-2 км. Температура воздуха летом выше, чем зимой. Так, например, над полюсами зимой -65° C. А над экватором в любое время года держится -70° C.

. Стратосфера - это слой, верхняя граница которого проходит на высоте 50-55 километров. Турбулентность здесь низкая, содержание водяного пара в воздухе - ничтожное. Зато очень много озона. Максимальная его концентрация - на высоте 20-25 км. В стратосфере температура воздуха начинает повышаться и достигает отметки +0,8° C. Это обусловлено тем, что озоновый слой взаимодействует с ультрафиолетовым излучением.

. Стратопауза - невысокий промежуточный слой между стратосферой и следующей за ней мезосферой.

. Мезосфера - верхняя граница этого слоя - 80-85 километров. Здесь происходят сложные фотохимические процессы с участием свободных радикалов. Именно они обеспечивают то нежное голубое сияние нашей планеты, которое видится из космоса.

В мезосфере сгорает большинство комет и метеоритов.

. Мезопауза - следующий промежуточный слой, температура воздуха в котором минимум -90°.

. Термосфера - нижняя граница начинается на высоте 80 - 90 км, а верхняя граница слоя проходит приблизительно по отметке 800 км. Температура воздуха возрастает. Она может варьироваться от +500° C до +1000° C. В течение суток температурные колебания составляют сотни градусов! Но воздух здесь настолько разрежен, что понимание термина "температура" как мы его представляем, здесь не уместно.

. Ионосфера - объединяет мезосферу, мезопаузу и термосферу. Воздух здесь состоит в основном из молекул кислорода и азота, а также из квазинейтральной плазмы. Солнечные лучи, попадая в ионосферу сильно ионизируют молекулы воздуха. В нижнем слое (до 90 км) степень ионизация низкая. Чем выше, тем больше ионизация. Так, на высоте 100-110 км электроны концентрируются. Это способствует отражению коротких и средних радиоволн.

Самый важный слой ионосферы - верхний, который находится на высоте 150-400 км. Его особенность в том, что он отражает радиоволны, а это способствует передаче радиосигналов на значительные расстояния.

Именно в ионосфере происходят такое явление, как полярное сияние.

. Экзосфера - состоит из атомов кислорода, гелия и водорода. Газ в этом слое очень разрежен и нередко атомы водорода ускользают в космическое пространство. Поэтому этот слой и называют "зоной рассеивания".

Первым ученым, который предположил, что наша атмосфера имеет вес, был итальянец Э. Торричелли. Остап Бендер, например, в романе "Золотой теленок" сокрушался, что на каждого человека давит воздушный столб весом в 14 кг! Но великий комбинатор немного ошибался. Взрослый человек испытывает на себя давление в 13-15 тонн! Но мы не чувствуем этой тяжести, потому что атмосферное давление уравновешивается внутренним давлением человека. Вес нашей атмосферы составляет 5 300 000 000 000 000 тонн. Цифра колоссальная, хотя это всего лишь миллионная часть веса нашей планеты.

Атмосфера (от греч. atmos — пар и spharia — шар) — воздушная оболочка Земли, вращающаяся вместе с ней. Развитие атмосферы было тесно связано с геологическими и геохимическими процессами, протекающими на нашей планете, а также с деятельностью живых организмов.

Нижняя граница атмосферы совпадает с поверхностью Земли, так как воздух проникает в мельчайшие поры в почве и растворен даже в воде.

Верхняя граница на высоте 2000-3000 км постепенно переходит в космическое пространство.

Благодаря атмосфере, в которой содержится кислород, возможна жизнь на Земле. Атмосферный кислород используется в процессе дыхания человека, животными, растениями.

Если бы не было атмосферы, на Земле была бы такая же тишина, как на Луне. Ведь звук — это колебание частиц воздуха. Голубой цвет неба объясняется тем, что солнечные лучи, проходя сквозь атмосферу, как через линзу, разлагаются на составляющие цвета. При этом рассеиваются больше всего лучи голубого и синего цветов.

Атмосфера задерживает большую часть ультрафиолетового излучения Солнца, которое губительно действует на живые организмы. Также она удерживает у поверхности Земли тепло, не давая нашей планете охлаждаться.

Строение атмосферы

В атмосфере можно выделить несколько слоев, различающихся по и плотности (рис. 1).

Тропосфера

Тропосфера — самый нижний слой атмосферы, толщина которого над полюсами составляет 8-10 км, в умеренных широтах — 10-12 км, а над экватором — 16-18 км.

Рис. 1. Строение атмосферы Земли

Воздух в тропосфере нагревается от земной поверхности, т. е. от суши и воды. Поэтому температура воздуха в этом слое с высотой понижается в среднем на 0,6 °С на каждые 100 м. У верхней границы тропосферы она достигает -55 °С. При этом в районе экватора на верхней границе тропосферы температура воздуха составляет -70 °С, а в районе Северного полюса -65 °С.

В тропосфере сосредоточено около 80 % массы атмосферы, находится почти весь водяной пар, возникают грозы, бури, облака и осадки, а также происходит вертикальное (конвекция) и горизонтальное (ветер) перемещение воздуха.

Можно сказать, что погода в основном формируется в тропосфере.

Стратосфера

Стратосфера — слой атмосферы, расположенный над тропосферой на высоте от 8 до 50 км. Цвет неба в этом слое кажется фиолетовым, что объясняется разреженностью воздуха, из-за которой солнечные лучи почти не рассеиваются.

В стратосфере сосредоточено 20 % массы атмосферы. Воздух в этом слое разрежен, практически нет водяного пара, а потому почти не образуются облака и осадки. Однако в стратосфере наблюдаются устойчивые воздушные течения, скорость которых достигает 300 км/ч.

В этом слое сосредоточен озон (озоновый экран, озоносфера), слой, который поглощает ультрафиолетовые лучи, не пропуская их к Земле и тем самым защищая живые организмы на нашей планете. Благодаря озону температура воздуха на верхней границе стратосферы находится в пределах от -50 до 4-55 °С.

Между мезосферой и стратосферой расположена переходная зона — стратопауза.

Мезосфера

Мезосфера — слой атмосферы, расположенный на высоте 50-80 км. Плотность воздуха здесь в 200 раз меньше, чем у поверхности Земли. Цвет неба в мезосфере кажется черным, в течение дня видны звезды. Температура воздуха снижается до -75 (-90)°С.

На высоте 80 км начинается термосфера. Температура воздуха в этом слое резко повышается до высоты 250 м, а потом становится постоянной: на высоте 150 км она достигает 220-240 °С; на высоте 500-600 км превышает 1500 °С.

В мезосфере и термосфере под действием космических лучей молекулы газов распадаются на заряженные (ионизированные) частицы атомов, поэтому эта часть атмосферы получила название ионосфера — слой очень разреженного воздуха, расположенный на высоте от 50 до 1000 км, состоящий в основном из ионизированных атомов кислорода, молекул окиси азота и свободных электронов. Для этого слоя характерна высокая наэлектризован- ность, и от него, как от зеркала, отражаются длинные и средние радиоволны.

В ионосфере возникают полярные сияния — свечение разреженных газов под влиянием электрически заряженных летящих от Солнца частиц — и наблюдаются резкие колебания магнитного поля.

Экзосфера

Экзосфера — внешний слой атмосферы, расположенный выше 1000 км. Этот слой еще называют сферой рассеивания, так как частицы газов движутся здесь с большой скоростью и могут рассеиваться в космическое пространство.

Состав атмосферы

Атмосфера — это смесь газов, состоящая из азота (78,08 %), кислорода (20,95 %), углекислого газа (0,03 %), аргона (0,93 %), небольшого количества гелия, неона, ксенона, криптона (0,01 %), озона и других газов, но их содержание ничтожно (табл. 1). Современный состав воздуха Земли установился более сотни миллионов лет назад, однако резко возросшая производственная деятельность человека все же привела к его изменению. В настоящее время отмечается увеличение содержания СО 2 примерно на 10-12 %.

Входящие в состав атмосферы газы выполняют различные функциональные роли. Однако основное значение этих газов определяется прежде всего тем, что они очень сильно поглощают лучистую энергию и тем самым оказывают существенное влияние на температурный режим поверхности Земли и атмосферы.

Таблица 1. Химический состав сухого атмосферного воздуха у земной поверхности

|

Объемная концентрация. % |

Молекулярная масса, ед. |

|

|

Кислород |

||

|

Углекислый газ |

||

|

Закись азота |

||

|

от 0 до 0,00001 |

||

|

Двуокись серы |

от 0 до 0,000007 летом; от 0 до 0,000002 зимой |

|

|

От 0 ло 0,000002 |

46,0055/17,03061 |

|

|

Двуокись азога |

||

|

Окись углерода |

Азот, самый распространенный газ в атмосфере, химически мало активен.

Кислород , в отличие от азота, химически очень активный элемент. Специфическая функция кислорода — окисление органического вещества гетеротрофных организмов, горных пород и недоокисленных газов, выбрасываемых в атмосферу вулканами. Без кислорода не было бы разложения мертвого органического вещества.

Роль углекислого газа в атмосфере исключительно велика. Он поступает в атмосферу в результате процессов горения, дыхания живых организмов, гниения и представляет собой, прежде всего, основной строительный материал для создания органического вещества при фотосинтезе. Кроме этого, огромное значение имеет свойство углекислого газа пропускать коротковолновую солнечную радиацию и поглощать часть теплового длинноволнового излучения, что создаст так называемый парниковый эффект, о котором речь пойдет ниже.

Влияние на атмосферные процессы, особенно на тепловой режим стратосферы, оказывает и озон. Этот газ служит естественным поглотителем ультрафиолетового излучения Солнца, а поглощение солнечной радиации ведет к нагреванию воздуха. Средние месячные значения общего содержания озона в атмосфере изменяются в зависимости от широты местности и времени года в пределах 0,23-0,52 см (такова толщина слоя озона при наземных давлении и температуре). Наблюдается увеличение содержания озона от экватора к полюсам и годовой ход с минимумом осенью и максимумом весной.

Характерным свойством атмосферы можно назвать то, что содержание основных газов (азота, кислорода, аргона) с высотой изменяется незначительно: на высоте 65 км в атмосфере содержание азота — 86 %, кислорода — 19, аргона — 0,91, на высоте же 95 км — азота 77, кислорода — 21,3, аргона — 0,82 %. Постоянство состава атмосферного воздуха по вертикали и по горизонтали поддерживается его перемешиванием.

Кроме газов, в воздухе содержатся водяной пар и твердые частицы. Последние могут иметь как естественное, так и искусственное (антропогенное) происхождение. Это цветочная пыльца, крохотные кристаллики соли, дорожная пыль, аэрозольные примеси. Когда в окно проникают солнечные лучи, их можно увидеть невооруженным глазом.

Особенно много твердых частиц в воздухе городов и крупных промышленных центров, где к аэрозолям добавляются выбросы вредных газов, их примесей, образующихся при сжигании топлива.

Концентрация аэрозолей в атмосфере определяет прозрачность воздуха, что сказывается на солнечной радиации, достигающей поверхности Земли. Наиболее крупные аэрозоли — ядра конденсации (от лат.condensatio — уплотнение, сгущение) — способствуют превращению водяного пара в водяные капли.

Значение водяного пара определяется прежде всего тем, что он задерживает длинноволновое тепловое излучение земной поверхности; представляет основное звено больших и малых круговоротов влаги; повышает температуру воздуха при конденсации водяных наров.

Количество водяного пара в атмосфере изменяется во времени и пространстве. Так, концентрация водяного пара у земной поверхности колеблется от 3 % в тропиках до 2-10 (15) % в Антарктиде.

Среднее содержание водяного пара в вертикальном столбе атмосферы в умеренных широтах составляет около 1,6-1,7 см (такую толщину будет иметь слой сконденсированного водяного пара). Сведения относительно водяного пара в различных слоях атмосферы противоречивы. Предполагалось, например, что в диапазоне высот от 20 до 30 км удельная влажность сильно увеличивается с высотой. Однако последующие измерения указывают на большую сухость стратосферы. По-видимому, удельная влажность в стратосфере мало зависит от высоты и составляет 2-4 мг/кг.

Изменчивость содержания водяного пара в тропосфере определяется взаимодействием процессов испарения, конденсации и горизонтального переноса. В результате конденсации водяного пара образуются облака и выпадают атмосферные осадки в виде дождя, града и снега.

Процессы фазовых переходов воды протекают преимущественно в тропосфере, именно поэтому облака в стратосфере (на высотах 20-30 км) и мезосфере (вблизи мезопаузы), получившие название перламутровых и серебристых, наблюдаются сравнительно редко, тогда как тропосферные облака нередко закрывают около 50 % всей земной поверхности.

Количество водяного пара, которое может содержаться в воздухе, зависит от температуры воздуха.

В 1 м 3 воздуха при температуре -20 °С может содержаться не более 1 г воды; при 0 °С — не более 5 г; при +10 °С — не более 9 г; при +30 °С — не более 30 г воды.

Вывод: чем выше температура воздуха, тем больше водяного пара может в нем содержаться.

Воздух может быть насыщенным и не насыщенным водяным паром. Так, если при температуре +30 °С в 1 м 3 воздуха содержится 15 г водяного пара, воздух не насыщен водяным паром; если же 30 г — насыщен.

Абсолютная влажность — это количество водяного пара, содержащегося в 1 м 3 воздуха. Оно выражается в граммах. Например, если говорят «абсолютная влажность равна 15», то это значит, что в 1 м Л содержится 15 г водяного пара.

Относительная влажность воздуха — это отношение (в процентах) фактического содержания водяного пара в 1 м 3 воздуха к тому количеству водяного пара, которое может содержаться в 1 м Л при данной температуре. Например, если по радио во время передачи сводки погоды сообщили, что относительная влажность равна 70 %, это значит, что воздух содержит 70 % того водяного пара, которое он может вместить при данной температуре.

Чем больше относительная влажность воздуха, т. с. чем ближе воздух к состоянию насыщения, тем вероятнее выпадение осадков.

Всегда высокая (до 90 %) относительная влажность воздуха наблюдается в экваториальной зоне, так как там в течение всего года держится высокая температура воздуха и происходит большое испарение с поверхности океанов. Такая же высокая относительная влажность и в полярных районах, но уже потому, что при низких температурах даже небольшое количество водяного пара делает воздух насыщенным или близким к насыщению. В умеренных широтах относительная влажность меняется по сезонам — зимой она выше, летом — ниже.

Особенно низкая относительная влажность воздуха в пустынях: 1 м 1 воздуха там содержит в два-три раза меньше возможного при данной температуре количество водяного пара.

Для измерения относительной влажности пользуются гигрометром (от греч. hygros — влажный и metreco — измеряю).

При охлаждении насыщенный воздух не может удержать в себе прежнего количества водяного пара, он сгущается (конденсируется), превращаясь в капельки тумана. Туман можно наблюдать летом в ясную прохладную ночь.

Облака — это тог же туман, только образуется он не у земной поверхности, а на некоторой высоте. Поднимаясь вверх, воздух охлаждается, и находящийся в нем водяной пар конденсируется. Образовавшиеся мельчайшие капельки воды и составляют облака.

В образовании облаков участвуют и твердые частицы , находящиеся в тропосфере во взвешенном состоянии.

Облака могут иметь различную форму, которая зависит от условий их образования (табл. 14).

Самые низкие и тяжелые облака — слоистые. Они располагаются на высоте 2 км от земной поверхности. На высоте от 2 до8 км можно наблюдать более живописные кучевые облака. Самые высокие и легкие — перистые облака. Они располагаются на высоте от 8 до 18 км над земной поверхностью.

|

Семейства |

Роды облаков |

Внешний облик |

|

А. Облака верхнего яруса — выше 6 км |

I. Перистые |

Нитевидные, волокнистые, белые |

|

II. Перисто-кучевые |

Слои и гряды из мелких хлопьев и завитков, белые |

|

|

III. Перисто-слоистые |

Прозрачная белесая вуаль |

|

|

Б. Облака среднего яруса — выше 2 км |

IV. Высококучевые |

Пласты и гряды белого и серою цвета |

|

V. Высокослоистые |

Ровная пелена молочно-серого цвета |

|

|

В. Облака нижнего яруса — до 2 км |

VI. Слоисто-дождевые |

Сплошной бесформенный серый слой |

|

VII. Слоисто-кучевые |

Непросвечиваемые слои и гряды серого цвета |

|

|

VIII. Слоистые |

Непросвечиваемая пелена серого цвета |

|

|

Г. Облака вертикального развития — от нижнего до верхнего яруса |

IX. Кучевые |

Клубы и купола ярко-бе- лого цвета, при ветре с разорванными краями |

|

X. Кучево-дождевые |

Мощные кучевообразные массы темно-свинцового цвета |

Охрана атмосферы

Главным источником являются промышленные предприятия и автомобили. В больших городах проблема загазованности главных транспортных магистралей стоит очень остро. Именно поэтому во многих крупных городах мира, в том числе и в нашей стране, введен экологический контроль токсичности выхлопных газов автомобилей. Поданным специалистов, задымленность и запыленность воздуха может наполовину сократить поступление солнечной энергии к земной поверхности, что приведет к изменению природных условий.

Кандидат химических наук О. БЕЛОКОНЕВА.

Как часто после утомительного рабочего дня нас вдруг охватывает непреодолимая усталость, голова становится тяжелой, мысли путаются, наваливается сонливость… Такое недомогание болезнью не считается, но тем не менее очень мешает нормально жить и работать. Многие спешат принять таблетку от головной боли и идут на кухню, чтобы заварить чашку крепкого кофе. А может быть, вам просто не хватает кислорода?

Получение воздуха, обогащенного кислородом.

Как известно, земная атмосфера на 78% состоит из химически нейтрального газа - азота, почти 21% составляет основа всего живого - кислород. Но так было не всегда. Как показывают современные исследования, 150 лет назад содержание кислорода в воздухе достигало 26%, а в доисторические времена динозавры дышали воздухом, в котором кислорода было больше трети. Сегодня все жители земного шара страдают от хронической нехватки кислорода - гипоксии. Особенно нелегко горожанам. Так, под землей (в метро, в переходах и подземных торговых центрах) концентрация кислорода в воздухе составляет 20,4%, в высотных зданиях - 20,3%, а в битком набитом вагоне наземного транспорта - всего лишь 20,2%.

Давно известно, что повышение концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе до уровня, установленного природой (около 30%), благотворно сказывается на здоровье человека. Не зря космонавты на Международной космической станции дышат воздухом, содержащим 33% кислорода.

Как уберечься от гипоксии? В Японии у жителей больших городов недавно стали популярными так называемые "кислородные бары". Это своего рода кафе - каждый желающий может заглянуть в них и за небольшую плату в течение 20 минут подышать воздухом, обогащенным кислородом. Клиентов у "кислородных баров" - хоть отбавляй, и их число продолжает расти. Среди них много молодых женщин, но есть и пожилые люди.

До последнего времени у россиян не было возможности побывать в роли посетителя японского кислородного бара. Но в 2004 году на российский рынок выходит японский прибор для обогащения воздуха кислородом "Oxycool-32" фирмы "YMUP/Yamaha Motors group". Поскольку технология, использованная при создании прибора, действительно нова и уникальна (сейчас на нее оформляется международный патент), читателям наверняка интересно узнать о ней подробнее.

В основе работы нового японского прибора лежит принцип мембранного разделения газов. Атмосферный воздух при обычном давлении подается на полимерную мембрану. Толщина газоразделительного слоя - 0,1 микрометра. Мембрана сделана из высокомолекулярного материала: при высоком давлении она адсорбирует молекулы газов, а при низком - выделяет. Молекулы газов проникают в промежутки между полимерными цепочками. "Медленный газ" азот проникает через мембрану с меньшей скоростью, чем "быстрый" кислород. Величина "запаздывания" азота зависит от разницы парциальных давлений на внешней и внутренней поверхностях мембраны и скорости воздушного потока. На внутренней стороне мембраны давление понижено: 560 мм рт. ст. Соотношение давлений и скорость потока подобраны таким образом, что концентрация азота и кислорода на выходе составляет 69% и 30% соответственно. Обогащенный кислородом воздух выходит со скоростью 3 л/мин.

Газоразделительная мембрана улавливает микроорганизмы и цветочную пыльцу в воздухе. Кроме того, воздушный поток можно пропустить через раствор ароматической эссенции, так что человек будет дышать воздухом не только очищенным от бактерий, вирусов и пыльцы, но и имеющим приятный мягкий аромат.

В прибор "Oxycool-32" встроен ионизатор воздуха, похожий на широко известную в России "люстру Чижевского". Под действием ультрафиолетового излучения происходит эмиссия электронов с титанового наконечника. Электроны ионизуют молекулы кислорода, образуя отрицательно заряженные "аэроионы" в количестве 30 000-50 000 ионов на кубический сантиметр. "Аэроионы" нормализуют потенциал клеточной мембраны, оказывая тем самым на организм общеукрепляющее действие. Кроме того, они заряжают пыль и грязь, взвешенную в городском воздухе в виде мелкодисперсного аэрозоля. В результате пыль оседает, и воздух в помещении становится намного чище.

Кстати, этот малогабаритный прибор можно подключить и к автомобильному источнику питания, что позволит водителю наслаждаться свежим воздухом, даже стоя в многокилометровой "пробке" на московском Садовом кольце.

Основной переносчик кислорода в организме - гемоглобин, который находится в красных кровяных клетках - эритроцитах. Чем больше кислорода эритроциты "доставляют" клеткам организма, тем интенсивнее идет обмен веществ в целом: "сгорают" жиры, а также вещества, вредные для организма; окисляется молочная кислота, накопление которой в мышцах вызывает симптомы усталости; в клетках кожи синтезируется новый коллаген; улучшаются кровообращение и дыхание. Поэтому повышение концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе снимает усталость, сонливость и головокружение, ослабляет боль в мышцах и пояснице, стабилизирует кровяное давление, уменьшает одышку, улучшает память и внимательность, налаживает сон, снимает синдром похмелья. Регулярное использование прибора поможет сбросить лишний вес и омолодить кожу. Кислородная терапия также пригодится астматикам, больным, страдающим хроническим бронхитом, тяжелыми формами пневмонии.

Регулярное вдыхание воздуха, обогащенного кислородом, позволит предотвратить гипертонию, атеросклероз, инсульт, импотенцию, а у пожилых людей - остановку дыхания во сне, которая иногда приводит к смертельному исходу. Дополнительный кислород сослужит хорошую службу и больным диабетом - даст возможность уменьшить количество ежедневных инъекций инсулина.

"Oxycool-32", несомненно, найдет применение в спортивных клубах, гостиницах, косметических салонах, офисах, развлекательных комплексах. Но это вовсе не означает, что новый прибор не пригоден для индивидуального применения. Совсем наоборот: в домашних условиях его могут использовать даже дети и пожилые люди. Врачебный контроль при такой восстанавливающей кислородной терапии необязателен. Очень полезно подышать кислородом до или после занятий физкультурой и спортом, после тяжелого рабочего дня или просто для восстановления сил и поддержания тонуса: 15-30 минут утром и 30-45 - вечером.

"Oxycool-32" повышает концентрацию кислорода во вдыхаемом воздухе до уровня, установленного природой. Поэтому прибор безопасен для здоровья. Но, если вы страдаете каким-либо тяжелым хроническим заболеванием, перед началом процедур все же стоит посоветоваться с лечащим врачом.