Геологическое строение Европы разнообразно. На востоке преобладают древние платформенные структуры, к которым приурочены равнины, на западе - разнообразные геосинклинальные образования и молодые платформы. На западе степень вертикального и горизонтального расчленения гораздо больше.

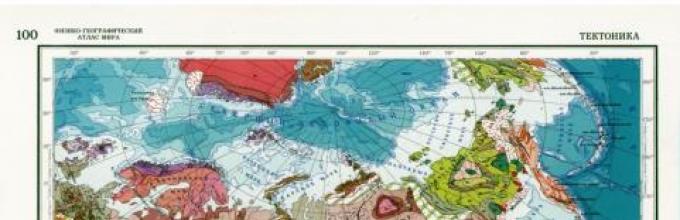

Рисунок 1 - Тектоническое строение Европы

В основании Восточно-Европейской платформы залегают докембрийские породы, обнажающиеся на северо-западе в виде Балтийского щита. Его территория не покрывалась морем, имея постоянную тенденцию к поднятию.

За пределами Балтийского щита фундамент Европейской платформы погружен на значительную глубину и перекрыт комплексом морских и континентальных пород мощностью до 10 км.

В районах наиболее активного прогибания плиты сформировались синеклизы, в пределах которых расположены Среднеевропейская равнина и котловина Балтийского моря.

К югу и юго-западу от Европейской платформы в архейскую эру простирался Средиземный (Альпийско-Гималайский) геосинклинальный пояс. К западу от платформы находилась Атлантическая геосинклиналь, ограниченная Северо-Атлантической сушей (Эриа).

Большая часть ее впоследствии погрузилась в воды Атлантики, сохранились только небольшие остатки в севере западной Шотландии и на Гебридских островах.

В начале палеозоя в геосинклинальных бассейнах шло накопление осадочных пород. Байкальская складчатость, происходившая в это время, сформировала небольшие массивы суши на севере Фенноскандии.

В середине палеозоя (конец силура) Атлантическая геосинклиналь подверглась сильному горообразованию (Каледонская складчатость). Каледонские образования тянутся с северо-востока на юго-запад, захватывая Скандинавские горы, северные части Великобритании и Ирландии. Каледониды Скандинавии погружаются в воды Баренцева моря и вновь появляются в западной части Шпицбергена.

Каледонские тектонические движения проявились частично и в Средиземноморской геосинклинали, сформировав там ряд разрозненных массивов, включенных впоследствии в более молодые складчатые образования.

В верхнем палеозое (середина и конец карбона) вся Средняя и значительная часть Южной Европы были захвачены Герцинским орогенезом. Мощные складчатые хребты сформировались в южной части Великобритании и Ирландии, а также в центральной части Европы (Армориканский и Центральный Французский массивы, Вогезы, Шварцвальд, Рейнские Сланцевые горы, Гарц, Тюрингенский Лес, Чешский массив). Крайним восточным звеном герцинских структур является Малопольская возвышенность.

Кроме того, герцинские структуры прослеживаются на Пиренейском полуострове (массив Месета), в отдельных районах Апеннинского и Балканского полуостровов.

В мезозое к югу от герцинских образований Средней Европы простирался обширный Средиземноморский геосинклинальный бассейн, захваченный горообразовательными процессами в Альпийский орогенез (меловой и третичный периоды).

Складкообразование и глыбовые поднятия, приведшие к образованию современных альпийских структур, достигли максимального развития в неогене. В это время сформировались Альпы, Карпаты, Стара-Планина, Пиренеи, Андалузские, Апеннинские горы, Динара, Пинд.

Направление альпийских складок зависело от положения срединных массивов герцинского возраста. Наиболее значительными из них были в западном Средиземноморье Иберийский и Тирренский, в восточном - Паннонский массив, лежащий в основании Среднедунайской равнины и обусловивший двойной изгиб Карпат. На южный изгиб Карпат и форму дуги Стара-Планины повлиял древний массив Понтида, находившийся на месте Черного моря и Нижнедунайской равнины. В центральной части Балканского полуострова и Эгейского моря располагался массив Эгеида.

В неогене альпийские структуры претерпевают вертикальные движения земной коры. С этими процессами связано погружение некоторых срединных массивов и образование на их месте впадин, занятых сейчас участками Тирренского, Адриатического, Эгейского, Черного морей или низкими аккумулятивными равнинами (Среднедунайская, Верхнефракийская, Паданская).

Другие срединные массивы испытали значительные поднятия, что привело к формированию таких горных территорий, как Фракийско-Македонский (Родопский) массив, горы Корсики, Сардинии и полуострова Калабрия, Каталонские горы.

Сбросовая тектоника обусловила вулканические процессы, которые, как правило, связаны с глубинными разломами в зонах контактов срединных массивов и молодых складчатых хребтов (побережья Тирренского и Эгейского морей, внутренняя дуга Карпат).

Альпийские движения охватили не только Южную Европу, но также проявились в Средней и Северной Европе. В третичном периоде постепенно раскалывалась и опускалась Северо-Атлантическая суша (Эриа).

Разломы и оседание земной коры сопровождались вулканической деятельностью, вызвавшей излияние грандиозных лавовых потоков; в результате образовались остров Исландия, Фарерский архипелаг, были перекрыты некоторые районы Ирландии и Шотландии. Мощные компенсационные поднятия захватили каледониды Скандинавии и Британских островов.

Альпийская складчатость оживила тектонические движения в герцинской зоне Европы. Многие массивы были приподняты и разбиты трещинами. В это время были заложены Рейнский и Ронский грабены. С активизацией разломов связано развитие вулканических процессов в Рейнских Сланцевых горах, массиве Овернь, Рудных горах и др.

Неотектонические движения, охватившие всю Западную Европу, сказались не только на структуре и рельефе, но и повлекли за собой изменения климата. Плейстоцен ознаменовался оледенением, неоднократно покрывавшим обширные территории равнин и гор.

Основной центр распространения материковых льдов размещался в Скандинавии; центрами покровного оледенения были также горы Шотландии, Альпы, Карпаты, Пиренеи. Оледенение Альп было четырехкратным, материковое оледенение - трехкратным.

Зарубежная Европа испытала в плейтоцене трехкратное оледенение: Миндельское, Рисское и Вюрмское.

Наибольшее геоморфологическое значение имела деятельность покровных и горных ледников среднеплейстоценового (рисского) и верхнеплейстоценового (вюрмского) оледенения.

Во время рисского (максимального) оледенения сплошной покров ледников достигал устья Рейна, герцинид Средней Европы, северных предгорий Карпат.

Вюрмское оледенение по своим размерам намного уступало рисскому. Оно занимало лишь восточную часть полуострова Ютландия, северо-восток Среднеевропейской равнины и всю Финляндию.

Плейстоценовые оледенения оказали разностороннее воздействие на природу. Центры оледенения были преимущественно областями ледникового сноса. В окраинных районах ледник сформировал аккумулятивные и водно-ледниковые структуры; деятельность горных ледников проявилась в создании горно-ледниковых форм рельефа.

Под влиянием ледников произошла перестройка гидрографической сети. На огромных пространствах ледники уничтожили флору и фауну, создали новые почвообразующие породы. За пределами покровного оледенения уменьшилось число теплолюбивых видов.

Геологическим структурам Зарубежной Европы соответствуют определенные комплексы полезных ископаемых.

На территории Балтийского щита и Скандинавских гор концентрируются неисчерпаемые ресурсы строительного камня; в контактных зонах Скандинавских гор расположены месторождения железных руд.

Нефтяные и газовые месторождения относительно невелики и приурочены, как правило, к палеозойским и мезозойским отложениям (ФРГ, Нидерланды, Великобритания, прилегающие зоны Северного моря), а также к неогеновым осадкам предгорных и межгорных прогибов альпийской складчатости (Польша, Румыния).

К зоне герцинид приурочены разнообразные полезные ископаемые. Это угли Верхнесилезского, Рурского, Саарско-Лотарингского бассейнов, а также бассейнов средней Бельгии, средней Англии, Уэльса, Деказвиля (Франция), Астурии (Испания). Крупные запасы железных оолитовых руд расположены в Лотарингии и Люксембурге.

В средневысотных горах Чехословакии, Восточной Германии, Испании (Астурия, Сьерра-Морена) имеются месторождения цветных металлов, в Венгрии, Югославии, Болгарии - залежи бокситов. К пермь-триасовым отложениям зоны средневысотных герцинских гор относятся месторождения калийных солей (западная Германия, Польша, Франция).

Сложность геологического строения Зарубежной Европы обусловила пестроту ее рельефа, в формировании которого значительную роль наряду с эндогенными сыграли экзогенные факторы. Характер и степень проявления их во многом зависели от палеогеографических условий развития территории и ее литологического строения.

Северная Европа возвышенна и гориста. Сложена кристаллическими и метаморфическими породами Балтийского щита и каледонид. Тектонические движения определили раздробленность ее поверхности. В создании рельефа значительную роль сыграли плейстоценовые ледники и водная эрозия.

Наиболее крупные поднятия Фенноскандии - Скандинавские горы - гигантский вытянутый в длину свод, круто обрывающийся к океану и полого опускающийся к востоку.

Вершины гор сглажены, чаще всего это высокие плоскогорья (фьельды), над которыми поднимаются отдельные вершины (высшая точка - г. Галхепигген, 2469 м). Резкий контраст с фьельдами составляют склоны гор, в формировании которых большую роль сыграли сбросы.

Особенно круты западные склоны, рассеченные системами глубоких фьордов и речных долин.

Равнинная Фенноскандия занимает восток Балтийского щита - часть Скандинавского полуострова и Финляндию. Рельеф ее моделирован плейстоценовыми ледниками. Самое высокое положение занимает Норландское плато (600 - 800 м), большая же часть равнин лежит на высоте менее 200 м. Тектоническим валам и сводам в рельефе соответствуют невысокие гряды, кряжи (Манселькя, Смоланд).

На равнинах Фенноскандии классически представлены формы ледникового рельефа (озы, друмлины, морены).

Формирование острова Исландия связано с развитием подводного Северо-Атлантического хребта. Большая часть острова состоит из базальтовых плато, над которыми возвышаются куполообразные вулканические вершины, покрытые ледниками (высшая точка - г. Хваннадальсхнукюр, 2119 м). Область современного вулканизма.

Горы северной части Британских островов в тектоническом и морфологическом отношении можно рассматривать как продолжение Скандинавских гор, хотя они намного ниже (высшая точка - г. Бен-Невис, 1343 м).

Расчлененные тектоническими долинами, продолжающимися в заливах, горы изобилуют ледниковыми формами рельефа, а также древневулканическими покровами, создавшими лавовые плато Северной Ирландии и Шотландии.

Юго-восток Великобритании и юго-запад Ирландии относятся к герцинидам.

Среднеевропейская равнина расположена в зоне синеклиз докембрийских и каледонских структур. Перекрытие фундамента мощной ненарушенной толщей осадков мезозойского и кайнозойского возраста является основным фактором формирования равнинного рельефа.

Большую роль в формировании равнинного рельефа сыграли экзогенные процессы четвертичного периода, в частности, ледники, оставившие аккумулятивные формы - конечно-моренные гряды и зандры.

Лучше всего они сохранились на востоке низменности, подвергшейся рисскому и вюрмскому оледенениям.

В рельефе Герцинской Европы характерно чередование средневысотных складчато-глыбовых массивов и хребтов с низинами и котловинами.

Мозаичность рельефа определена глыбовыми и сводовыми послегерцинскими движениями, сопровождавшимися в некоторых местах излияниями лав.

Горы, созданные сводовыми движениями, принадлежат к типу горных массивов (Центральный Французский массив).

Некоторые из них (Вогезы, Шварцвальд) осложнены грабенами. Горы-горсты (Гарц, Судеты) имеют довольно крутые склоны, но сравнительно небольшую высоту.

Равнинные участки в пределах герцинской Европы приурочены к синеклизам складчатого фундамента, выполненным мощной толщей мезокайнозоя (Парижский, Лондонский, Тюрингенский, Швабско-Франконский бассейны) - пластовые равнины. Для них характерен куэстовый рельеф.

Альпийская Европа включает в свой состав как высокие горные системы, так и крупные низменные предгорные и межгорные равнины. Горы по структуре и рельефу относятся к двум типам: молодым складчатым образованиям альпийского возраста и к складчато-глыбовым образованиям, вторично поднятым в результате альпийских и неотектонических движений.

Молодые складчатые горы (Альпы, Карпаты, Стара-Планина, Пиренеи, Апеннины, Динара) отличаются литологической неоднородностью, сменой кристаллических, известняковых, флишевых и молассовых поясов. Степень развития поясов не везде одинакова, что определяет в каждой горной стране своеобразное сочетание форм рельефа.

Так, в Альпах и Пиренеях ярко представлены палеозойские кристаллические массивы, в Карпатах хорошо выражена полоса флишевых отложений, в Динарских горах - известняковых.

Складчато-глыбовые и глыбовые горы (Рила, Родопы) представляют собой массивы плоскогорного типа. Значительная современная высота их связана с неотектоническими движениями. К линиям тектонических разрывов приурочены долины рек (Вардар, Струма).

Аккумулятивные равнины альпийской Европы - Среднедунайская, Нижнедунайская и другие соответствуют предгорным прогибам или заложены на месте опустившихся срединных массивов Альпийской геосинклинали.

Они имеют преимущественно полого-волнистый рельеф, лишь изредка осложненный небольшими поднятиями, которые являются выступами складчатого фундамента.

Рельеф Южной Европы, включающий три крупных полуострова (Пиренейский, Апеннинский, Балканский), весьма разнообразен.

Например, на Пиренейском полуострове встречаются Аллювиальные низменности (Андалузская), молодые Альпийские горы (Пиренеи) и Нагорья.

Разнообразен рельеф и геологическое строение Балканского полуострова. Здесь наряду с молодыми складчатыми образованиями встречаются древние герцинские массивы.

Таким образом, рельеф Зарубежной Европы в значительной мере является отображением ее структурного строения.

Геологический фундамент Азии образуют платформы - Сибирская и Китайская на севере, Аравийская и Индийская на юге.

Китайская платформа представляла собой в докембрии огромный массив суши от Японских островов на востоке до Памира на западе, с южной оконечностью в Индокитае. Затем единая Китайская платформа разделилась на две части - северную и южную.

Рисунок 2 - Тектоническое строение Азии

Северная часть, или Синийский щит, отличалась тенденцией преимущественного поднятия и большую часть геологического времени была сушей, В южной части (Южно-Китайская плита) преобладали опускания и значительные территории были покрыты морскими водами. В фазу континентального развития северная часть Китайской платформы вступила в конце перми, южная - в конце триаса.

В мезозое платформа была охвачена тектоническими движениями, в результате чего здесь возник ряд горных систем, разделенных относительно устойчивыми массивами, наиболее крупными и стабильными из которых стали Шаньдун-Корейский, Ордосский и Таримский.

В прогибах, где складчатый фундамент перекрыт осадочным чехлом, располагаются равнины (Великая Китайская и Сунляо).

Отличительная черта Китайской платформы - ее высокая мобильность до настоящего времени.

В докембрии между Китайской и Сибирской платформами находилась Урало-Монгольская геосинклиналь, между Китайской платформой и Гондваной - Альпийско-Гималайский геосинклинальный пояс. С востока Китайская платформа обрамлялась Тихоокеанской геосинклиналью. Завершение геосинклинальных режимов в этих поясах происходило в разные орогенические эпохи.

Байкальская и Каледонская складчатость не создали крупных участков суши. Появились они в основном в северной части Монголии. Отдельные массивы суши возникли в это время также в пределах Урало-Монгольской и Альпийско-Гималайской геосинклиналей.

Герцинская складчатость захватила огромную площадь Азии. В основном она проявлялась в Урало-Монгольской геосинклинали и характеризовалась преобладанием складок широтного простирания. В это время сформировались горы Тянь-Шань, Алтай, Куньлунь.

Герцинское складкообразование проявилось также в Альпийско-Гималайском поясе, где были переработаны каледонские ядра и сформированы крупные массивы суши (Малоазиатское и Иранское нагорья). В результате развития герцинской складчатости были спаяны воедино Китайская, Сибирская и Европейская платформы.

В мезозойскую эру горообразовательные движения - Яньшанская складчатость - охватили в основном территорию Китайской платформы. Яньшаньские тектонические движения были относительно слабыми на Синийском щите, сильными на Южно-Китайской плите.

Сформировались горы глыбовой и складчато-глыбовой структуры (Тайханьшань, Иньшань, Алашань, Бэйшань), обрамлявшие жесткие массивы - Шаньдун-Корейский, Таримский, Ордосский - фундамент которых не был нарушен.

Внутренние впадины и предгорные прогибы начали опускаться: сформировалась Цайдамская впадина, началось погружение приморской части современной Великой Китайской равнины и равнины Сунляо.

Тектонические движения мелового периода сопровождались бурной вулканической деятельностью. На огромном пространстве, начиная от Большого Хингана на севере и до южной части Восточного Китая, излились огромные потоки лав.

В Альпийско-Гималайской и Тихоокеанской геосинклиналях яньшаньская складчатость была начальным этапом альпийского орогенеза.

Альпийские тектонические движения протекали очень активно в Альпийско-Гималайском поясе. Для этой территории характерно чередование зон сближения («скручивания») с более широкими зонами расхождения складок. Узлами скручивания являются Армянское нагорье, Памир, Сино-Тибетские горы. Между ними располагаются обширные зоны расхождения, разделенные внутренними нагорьями (Малоазиатское, Иранское, Тибетское) и окаймленные цепями краевых гор (Понтийские и Тавр в Малой Азии, Эльбурс, Туркмено-Хорасанские, Гиндукуш, Загрос, Мекран, Сулеймановы горы Иранского нагорья, а на полуострове Индокитай - Паткай и Араканские горы).

Аравийская и Индийская платформы являются частями бывшего материка Гондвана и причленились к Азии в альпийскую эпоху горообразования. На границе с Индийской и Аравийской платформами в неогене формируются краевые прогибы, в которых накапливались мощные континентальные молассовые толщи.

В Тихоокеанском геосинклинальном поясе в альпийскую складчатость происходили крупные вертикальные перемещения, в результате которых сформировались окраинные моря (Желтое, Японское, Восточно-Китайское и Южно-Китайское) и островные дуги.

Тектонические движения остались здесь активными и до настоящего времени. Неотектоническая деятельность сыграла огромную роль в формировании рельефа Центральной Азии. Древняя складчатая основа гор Тянь-Шаня, Куньлуня, Алтынтага и Наньшаня оказалась вторично приподнятой на большую высоту.

Таким образом, в конце неогена очертания материка и его основные орографические элементы приобрели современные контуры.

Моделирование рельефа происходило под влиянием экзогенных факторов. Заметную роль при этом сыграло плейстоценовое оледенение. Оно было менее интенсивным, чем в Европе. Ледники покрывали наиболее высокие хребты (Каракорум, Гиндукуш, Гималаи, Памир), где создали альпийские формы рельефа.

Небольшие размеры оледенения в Азии объясняются климатическими особенностями - относительной сухостью (по сравнению с Европой) центральных ее частей. Поэтому на понижение температуры внутренние районы материка реагировали не распространением ледниковой толщи, а широким развитием многолетней мерзлоты.

Значительную роль в формировании рельефа горных стран сыграла водная эрозия. Ею были расширены первичные неровности на склонах. Глубина эрозионного расчленения достигала местами сотен и тысяч метров.

В отношении полезных ископаемых недра Азии изучены меньше европейских. В очагах древних культур Азии использовались драгоценные металлы: золото, серебро (Индия, Индокитай) и драгоценные камни (Индия, Шри-Ланка).

Крупнейшие запасы железных руд связаны с древними платформами (ряд районов Китая, север Индии). Месторождения меди, цинка, сурьмы, ртути, олова разрабатываются в платформенных областях и приурочены к разрывам и рудоносным интрузиям.

Месторождения полиметаллов связаны с областью мезозойской складчатости (Китай, Вьетнам, Бирма). Они также приурочены к зонам контактов древних платформ с мезозойскими интрузиями в Южном Китае, Монголии, в западных провинциях Китая, Индии, полуострова Малакка.

Угольные месторождения Азии относятся к разным геологическим периодам: в Северо-Восточном Китае, на Великой Китайской равнине, на Корейском полуострове - к перми, в Синьцзян-Уйгурском районе Китая - к мезозою, в Индии - к карбону.

Особое значение имеет нефтегазоносный район Персидского залива (юг Ирана, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия) - один из крупнейших в мире. Здесь сосредоточено около половины запасов нефти зарубежных стран.

Имеется нефть в Цайдамской котловине, в межгорье Монгольского Алтая и Бэйшаня, в Бирме, Таиланде, Малайском архипелаге (остров Суматра), на шельфе Южно-Китайского моря.

Соленосные толщи залегают во впадине Цайдам, в Пакистане, Турции, Ираке, Саудовской Аравии.

В приморских районах Индии разрабатываются урановая руда, монацит.

Главные черты рельефа Азии находятся в тесной связи с его геологическим строением и историей формирования материка. В Азии есть все типы известных на Земле тектонических структур и рельефа.

Важнейшие различия современного рельефа Азии обусловлены тектоническими факторами, что подтверждается приуроченностью крупнейших равнин и низменностей к платформенным структурам, а горных сооружений - к геосинклинальным.

Иногда такое соответствие нарушается. Причина этому - активные неотектонические движения, одновременно охватывавшие разновозрастные и разнотипные тектонические структуры.

В целом, в общих своих чертах рельеф Аравии заметно отличается от рельефа Европы своей грандиозностью, высотой, мощью горных систем, достигающих наибольших на земном шаре высот - до 8848 м в Гималаях (г. Эверест или Джомолунгма) и до 8611 м в Каракоруме (г. Чогори или Дапсанг).

Рельеф Азии имеет важное значение как природный фактор. Величайшие горные хребты изолируют Центральную Азию от краевых частей материка в климатическом, гидрологическом и биогеографическом отношении.

Здесь в центре Азии находится высочайшее и самое большое по территории нагорье Тибет.

Огромные равнины Зарубежной Азии - Великая Китайская, Индо-Гангская - по своим размерам не могут идти в сравнение с равнинами Зарубежной Европы.

Рисунок 3 - Рельеф Евразии

Важнейшие различия рельефа Азии обусловлены тектоническими факторами - приуроченность крупнейших равнин и низменностей к платформенным структурам, а горных сооружений - к геосинклинальным. Иногда такое соответствие нарушается. Причина этому - активные неотектонические движения, одновременно охватывавшие разновозрастные и разнотипные тектонические структуры.

В целом, рельеф Азии заметно отличается от рельефа Европы своей грандиозностью, высотой, мощью горных систем, достигающих наибольших на земном шаре высот (г. Джомолунгма или Эверест - 8848 м в Гималаях – первая вершина мира, г.Чогори или Дапсанг – 8611 м в Каракоруме - вторая вершина мира, Канченджанга –8585 м в Гималаях – третья вершина мира). В Азии находятся все 14 самых высоких вершин мира («восьмитысячников») и самые глубокие впадины (Марианская – 11022 м). Таким образом, контрасты рельефа составляют почти 20 км.

Особенностью рельефа Зарубежной Азии является чередование зон сближения ("скручивания") с более широкими зонами расхождения горных складок для территории Альпийско-Гималайской геосинклинали. Узлами скручивания являются Армянское нагорье, Памир, Сино-Тибетские горы, горы острова Калимантан. Между ними располагаются обширные зоны расхождения, разделенные внутренними нагорьями (Малоазиатское, Иранское, Тибетское, плато Корат) и окаймленные цепями краевых гор (Понтийские и Тавр в Малой Азии, Эльбурс, Туркмено-Хорасанские, Гиндукуш, Загрос, Мекран, Сулеймановы горы Иранского нагорья, Куньлунь, Наньшань, Алтынтаг и Гималаи в Центральной Азии, а на полуострове Индокитай - Паткай и Араканские горы).

В центре Азии находится высочайшее и самое большое по территории в мире нагорье Тибет (средняя высота 4500 м). Огромные равнины Зарубежной Азии - Великая Китайская, Индо-Гангская - по своим размерам не могут идти в сравнение с равнинами Зарубежной Европы.

Рельеф Азии имеет важное значение как природный фактор. Величайшие горные хребты изолируют Центральную Азию от краевых частей материка в климатическом, гидрологическом и биогеографическом отношении.

16. Понятия «геотектура», «морфоструктура» и морфоскульптура»

Рельеф Земли включает единицы разного масштаба и таксономического значения.

Единицы первого порядка - геотектуры - самые крупные черты рельефа Земли: дно океана, переходные зоны, в пределах материков - равнинно-платформенные и горные (орогенические) области. На суше им соответствуют группы физико-географических стран или подконтиненты (в Евразии - Южная Европа, Восточная Азия и т.д.).

Единицы второго порядка - морфоструктуры - преимущественно крупные формы рельефа, развивающиеся под воздействием эндогенных процессов: хребты, массивы, плато, возвышенности, кряжи, низменности, желоба на дне океана.

Единицы третьего порядка - морфоскульптуры - совокупность микро- и мезоформ рельефа, созданные преимущественно экзогенными процессами - флювиальными, аридными, гляциальными и криогенными (нивальными): моренные гряды, овраги, барханы.

Рельеф Азии

Мезо-кайнозойские тектонические движения земной коры, проявившиеся весьма активно как в геосинклиналях, так и на платформах, сильно изменили структурный план Азии и в значительной степени сгладили различия в рельефе, которые обычно наблюдаются между участками суши древней и молодой консолидации. Наиболее сильно они проявились в Альпийско-Гималайском поясе, где возникли высочайшие хребты мира; несколько слабее, но также весьма активно в северной части Центральной Азии, Северо-Восточном и Восточном Китае и Индокитае и значительно менее ярко на участках древних докембрийских платформ Аравии и Индостана. Помимо образования крупных эндогенных мегаформ рельефа, они во многом предопределили направление экзогенных процессов рельефообразования, так как создали резкие различия в континентальности климата и условиях стока между внутренними и краевыми (южными и восточными) приокеаническими районами Азии. Кайнозойская складчатость и горообразование, активно проявившиеся в различных частях суши, еще более осложнили структуру и орографию Азии и создали своеобразный в геоморфологическом отношении пояс островных дуг у восточных берегов Евразиатского континента. В зависимости от особенностей геологического строения и форм рельефа, обязанных как эндогенным, так и экзогенным процессам, в пределах зарубежной Азии можно выделить одиннадцать крупных морфоструктурных регионов. На юге и юго-западе материка обособляются плато и плоскогорья полуостровов Аравийского и Индостана, запечатлевшие в рельефе процессы продолжительной денудации в условиях древней докембрийской платформенной структуры. На севере к ним примыкают неширокие плоские аккумулятивные низменности, образовавшиеся в предгорных прогибах Альпийско-Гималайского складчатого пояса: Месопотамская и Индо-Гангская. К северу от них располагается широкий пояс внутренних нагорий, образованных ядрами древних герцинских структур, и окаймляющих их альпийских складчатых дуг. Для этого пояса характерны резкие геоморфологические различия между краевыми горными цепями, достигающими значительной высоты и конденсирующими атмосферную влагу в количестве, достаточном для развития эрозионных форм, и более низкими бессточными внутренними котловинами, занятыми преимущественно пустынями, со свойственными им особыми денудационно-аккумулятивными формами рельефа. Этот пояс включает относительно невысокие Передне-Азиатские нагорья и высочайшее в мире Тибетское нагорье. Среди горных дуг, обрамляющих внутренние нагорья Азии, выделяются большой протяженностью и особенно значительной высотой Гималайские горы, представляющие важный географический рубеж между Тибетом и Собственно Центральной Азией на севере и Индо-Гангской низменностью на юге.

К северу от Тибетского нагорья лежат горы и равнины Собственно Центральной Азии, Эту территорию образуют в основном наиболее стабильные древние складчатые структуры Азии участки докембрийской платформы, каледониды и герциниды. Этим объясняется преобладание здесь обширных равнин и плато. Вместе с тем активные молодые движения земной коры создали местами высокие складчато-глыбовые хребты, предопределившие своеобразное ячеистое строение поверхности, и обусловили значительную высоту территории. Резкая континентальность климата, удаленность от океана ограничивают развитие стока и выноса продуктов разрушения за пределы региона. Это объясняет широкое развитие здесь, как и в районах внутренних нагорий, своеобразных денудационных и аккумулятивных форм рельефа. Горы и равнины Восточной и Юго-Восточной материковой Азии протянулись от границ с Россией в Северо-Восточном Китае до Индокитайских низменностей на юге включительно. Сочетание обширных низких равнин, сформировавшихся на древних стабильных массивах, и средневысотных и низких гор, соответствующих активизированным в мезозое частям платформы, определяет большую сложность этого обширного структурно-морфологического региона.

Основые формы рельефа. Полезные ископаемые Евразии.

Картографические изображения появились задолго до письменности и сопровождали человечество с начала его зарождения. До сих пор древнейшей из известных географиче-ских карт считали начертанную на глиняной дощечке более чем за 2000 лет до н. э. в Месопотамии (теперь Ирак) с изображением рельефа и поселений этой территории.

Современныйо рельеф Евразии был заложен в мезозое, однако современная поверхность формировалась под влиянием тектонических движений в неоген-антропогене. Это были сводово-глыбовые поднятия гор, нагорий и опускания впадин. Поднятия омолодили, а зачастую возродили горный рельеф. Интенсивность новейших тектонических движений привела к преобладанию в Евразии гор.

Средняя высота материка составляет 840м. Самыми мощными горными системами являются Гималаи, Каракорум, Гиндукуш, Тянь-Шань, с вершинами более 7-8 тыс. м.

На значительную высоту подняты Переднеазиатские нагорья, Памир, Тибет. Омоложение в ходе новейших поднятий испытали среднегорья Урала, Средней Европы и др. и в меньшей степени - обширные плоскогорья и плато - Среднесибирское плоскогорье, Декан и др.

Большую роль в рельефе Евразия играют и рифтовые структуры - Рейнский грабен, впадины Байкала, Мёртвого моря и др.

Новейшие опускания привели к затоплению многих окраин материка и обособлению примыкающих к Евразия архипелагов (Дальний Восток, Британские острова, бассейн Средиземного моря и др.). Моря не раз наступали на разные части Евразия в прошлом. Их отложениями были сложены морские равнины, подвергавшиеся впоследствии расчленению ледниковыми, речными и озёрными водами.

Наиболее обширные равнины Евразия - Восточно-Европейская (Русская), Среднеевропейская, Западносибирская, Туранская, Индо-Гангская. Во многих районах Евразия распространены наклонные и цокольные равнины. Значительное влияние на рельеф северных и горных районов Евразия оказало древнее оледенение. В Евразия находится крупнейшая в мире площадь плейстоценовых ледниковых и водноледниковых отложений. Современное оледенение развито во многих высокогорьях Азии (Гималаи, Каракорум, Тибет, Куньлунь, Памир, Тянь-Шань и др.), в Альпах и Скандинавии, а особенно мощное - на островах Арктики и в Исландии. В Евразия обширнее, чем где-либо в мире, распространено подземное оледенение - многолетнемёрзлые породы и жильные льды. В областях залегания известняков и гипсов развиты карстовые процессы. Для засушливых районов Азии характерны пустынные формы и типы рельефа.

Работая с физической картой Евразии и картой строения земной коры попробуем установить взаимосвязь между строением земной коры и распространением основных форм рельефа. На основании их сопоставления занесем результаты в таблицу:

| Строение земной коры | Форма рельефа | Название основных форм рельефа |

| Древние платформы: | ||

| Восточно-Европейская | Равнина | Восточно-Европейская равнина |

| Сибирская | Плоскогорье | Среднесибирское плоскогорье |

| Индийская | Плоскогорье | Декан |

| Китайско-Корейская | Равнина | Великая Китайская равнина |

| Складчатые области: | ||

| А) области древней складчатости; | Равнины | Западно-Сибирская равнина |

| Нагорья | Тибет | |

| Средневысотные горы | Урал, Скандинавские горы | |

| Б) Области новой складчатости | Высокие горы | Алтай, Тянь-Шань |

| Высокие горы | Пиренеи, Альпы, Кавказ, |

|

| Средневысотные горы | Апеннины, Карпаты | |

| Нагорья | Памир, Иранское нагорье |

Анализируя таблицу можно сделать вывод: древним платформам в основном соответствуют равнины и плоскогорья. Складчатым областям - различные по высоте горы.

В складчатых областях широко развит вулканизм: Везувий (Аппенинский полуостров), Этна (Остров Сицилия), Кракатау (Зондские острова), Ключевская Сопка (полуостров Камчатка), Фудзияма (Японские острова).

Используя карты атласа определим высоту основных форм рельефа Евразии и распределим их по высоте:

Рассмотрим основные горные системы:

Пиренеи. На языке местных жителей басков слово "пирен" значит "гора". Тянутся с запада на восток на 400 км. Горы труднопроходимые.

Альпы - от слова "альп", "альб", что значит "высокая гора". Альпийские горы образовались в результате столкновения Евразийской плиты с Африканской. Скорость сближения составляет около 8 мм в год. Альпы продолжают расти со скоростью 1,5 мм в год. Временами здеь случаются землетрясения, но не очень сильные.

Карпаты - здесь происходят самые глубокие землетрясения на Земле. Глубина очага доходит до 150 км.

Кавказ - молодые, растущие горы, образовавшиеся в результате столкновения Евразийской и Аравийской плит. Здесь много вулканов, еще недавно действующих: Арарат, Арагац.

Гималаи - "жилище снегов", самые высокие горы мира. Вершина Гималаев - "Джомолунгма" (Эверест) - "мать богов". Образовались при столкновении Евразийской и Индийской плит (скорость около 5 см в год).

Алтай - в переводе с монгольского "золотые горы".

Тянь-Шань - "небесные горы".

Полезные ископаемые Евразии:

Нефтяные и газовые месторождения (Волго-Уральская нефтегазоносная область, месторождения Польши, Германии, Нидерландов, Великобритании, подводные месторождения Северного моря); ряд месторождений нефти приурочен к неогеновым отложениям предгорных и межгорных прогибов - Румыния, Югославия, Венгрия, Болгария, Италия и др. Крупные месторождения в Закавказье, на Западно-Сибирской равнине, на полуострове Челекен, Небит-Даг и др.; в районах, прилежащие к побережью Персидского залива содержатся около 1/2 суммарных запасов нефти зарубежных стран (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Ирак, Ю.-З. Ирана). Кроме того, нефть добывается в Китае, в Индонезии, Индии, Брунее. Месторождения горючего газа имеются в Узбекистане, на Западно-Сибирской равнине в странах Ближнего и Среднего Востока.

Разрабатываются месторождения каменных и бурых углей - Донецкий, Львовско-Волынский, Подмосковный, Печерский, Верхнесилезский, Рурский, Уэльсский бассейны, Карагандинский бассейн, полуостров Мангышлак, Прикаспийская низменность, Сахалин, В Сибири (Кузнецкий, Минусинский, Тунгусский бассейн), восточные части Китая, Кореи и восточных районах полуострова Индостан.

Мощные залежи железных руд разрабатываются на Урале, Украине, Кольском полуострове, большое значение имеют месторождения Швеции. Крупное месторождение марганцевых руд расположено в районе Никополя. Имеются месторождения в Казахстане, в Ангаро-Илимском районе Сибирской платформы, в пределах Алданского щита; в Китае, в Северной Корее и в Индии.

Месторождения бокситов известны на Урале и в районах Восточно-Европейской платформы, Индии, Бирме, Индонезии.

Руды цветных металлов распространены в основном в поясе герцинид (Германия, Испания, Болгария, в Верхнесилезском бассейне Польши). В Индии и Закавказье имеются крупнейшие месторождения марганца. В северо-западной части Казахстана, в Турции, на Филиппинах и в Иране - месторождения хромовых руд. Никелем богат район Норильска, медными рудами - Казахстан, Север Сибири, Япония; в районах Дальнего Востока, Восточной Сибири, Бирмы, Таиланда, полуострова Малакка и Индонезии имеются месторождения олова.

Месторождения каменной и калийных солей широко распространены среди девонских и пермских отложений Украины, Белоруссии, Прикаспия и Предуралья.

Богатые месторождения апатито-нефелиновых руд разрабатываются на Кольском полуострове.

Крупные соленосные месторождения пермского и триасового возраста приурочены к территориям Дании, Германии, Польши, Франции. Месторождения поваренной соли находятся в кембрийских отложениях Сибирской платформы, Пакистана и на Ю. Ирана, а также в пермских отложениях Прикаспийской низменности.

Месторождения алмазов разведаны и осваиваются в Яку

Другие материалы

- Происхождение и развитие гор, их геологической структуры, рельефа и ландшафтов

Мира - Байкал. Важный хранитель пресных вод - материковые льды. В Тихий океан впадают Амур, Хуанхэ, Янцзы. Янцзы - самая длинная река Евразии (5800 м). Она разливается во время муссонных дождей. При впадении в море Янцзы образует большую дельту. На значительном протяжении Янцзы - судоходная река. ...

Времени и, вероятно, ее формирование еще не закончено. Связь полезных ископаемых с геологическим строением и тектоникой. Полезные ископаемые обнаруживают еще более тесную, чем рельеф, связь с историей геологического развития территории. Рудные полезные ископаемые образовались из магмы, проникшей в...

Следующим направлениям: использование почв, срезаемых при вскрышных работах, выравнивание поверхности путем засыпки оврагов, рекультивация отвалов; создание лесных санитарно-защитных зон. КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИИ Влияние географического положения на климат. Большая протяженность...

Приходилось 20% мировой добычи нефти; ведутся также поиски и эксплуатация россыпных полезных ископаемых (касситерита, титаномагнетита, алмазов, золота и др.). Происхождение шельфа обычно связывают с эвстатическими колебаниями уровня вод Мирового океана, обусловленными глобальными изменениями климата...

Поднятий последней для данной территории складчатости, являются структурными элементами соответствующих зон, или поясов. В объяснении происхождения тектонических структур и рельефа гор большое будущее, принадлежит концепции глобальных литосферных плит, или теории глобальной тектоники плит. Эта...

Трех-четырех и более тысяч метров и может быть объяснена изменением базиса эрозии в результате вертикальных воздыманий т.е., причинами тектоническими. Полезные ископаемые в ряде районов Азии еще слабо разведаны. Однако уже сейчас известно, что она богата рудами железа, марганца, хрома, молибдена, ...

Антарктического хребта заняты покровами лав или покрыты вулканогенными осадками. Вулканизм имеет огромное значение для формирования рельефа дна Мирового океана. Островные дуги, гигантские океанические вулканические цепи, многие хребты и вершины срединно-океаннческих хребтов, одиночные подводные...

Взаимодействие внутренних и внешних сил - основная причина разнообразия рельефа. Рельеф Земли постоянно изменяется в результате одновременного воздействия на него внутренних и внешних сил. Внутренние силы проявляются в процессах движения литосферы, внедрения вещества мантии в земную кору или его...

Таких гор служат: Алтай, Саянские, Верхоянский хребет, Аппалачи в Северной Америке и многие другие. Возрожденные горы отличаются от складчатых как по внутреннему строению, так и по внешнему виду – морфологии. Склоны этих гор часто отвесные, долины, как и водоразделы, широкие, плоские. Пласты горных...

Эти факторы формируют геополитическую модель современного мира и, следовательно, относятся к предмету геополитики. 2. Основные законы геополитики 2.1 Закон фундаментального дуализма Главным законом, который более всего привлекает внимание исследователей этой науки, по мнению видных...

Предпосылки к своему зарождению. Более того на фактически применялась и развивалась. Основной концепцией геополитики является географический детерминизм, который берёт свои истоки ещё в античности и развивается на протяжении всей истории научной мысли. 2. Геополитическое положение России в СНГ...

Затем единая Китайская платформа разделилась на две части — северную и южную. Северная часть, или Синийский щит, отличалась тенденцией преимущественного поднятия и большую часть геологического времени была сушей, В южной части (Южно-Китайская плита) преобладали опускания и значительные территории были покрыты морскими водами. В фазу континентального развития северная часть Китайской платформы вступила в конце перми, южная — в конце триаса. В мезозое платформа была охвачена , в результате чего здесь возник ряд горных систем, разделенных относительно устойчивыми массивами, наиболее крупными и стабильными из которых стали Шаньдун-Корейский, Ордосский и Таримский. В прогибах, где складчатый фундамент перекрыт осадочным чехлом, располагаются равнины (Великая Китайская и Сунляо).

Отличительная черта Китайской платформы — ее высокая мобильность до настоящего времени.

В докембрии между Китайской и Сибирской платформами находилась Урало-Монгольская геосинклиналь, между Китайской платформой и Гондваной — Альпийско-Гималайский геосинклинальный пояс. С востока Китайская платформа обрамлялась Тихоокеанской геосинклиналью. Завершение геосинклинальных режимов в этих поясах происходило в разные орогенические эпохи.

Байкальская и Каледонская складчатость не создали крупных участков суши. Появились они в основном в северной части . Отдельные массивы суши возникли в это время также в пределах Урало-Монгольской и Альпийско-Гималайской геосинклиналей.

Герцинская складчатость захватила огромную площадь Азии. В основном она проявлялась в Урало-Монгольской геосинклинали и характеризовалась преобладанием складок широтного простирания. В это время сформировались горы , Куньлунь.

Герцинское складкообразование проявилось также в Альпийско-Гималайском поясе, где были переработаны каледонские ядра и сформированы крупные массивы суши (Малоазиатское и Иранское нагорья). В результате развития герцинской складчатости были спаяны воедино Китайская, Сибирская и Европейская платформы.

В мезозойскую эру горообразовательные движения — Яньшаньская складчатость — охватили в основном территорию Китайской платформы. Яньшаньские тектонические движения были относительно слабыми на Синийском щите, сильными на Южно-Китайской плите. Сформировались горы глыбовой и складчато-глыбовой структуры (Тайханьшань, Иньшань, Алашань, Бэйшань), обрамлявшие жесткие массивы — Шаньдун-Корейский, Таримский, Ордосский — фундамент которых не был нарушен. Внутренние впадины и предгорные прогибы начали опускаться: сформировалась Цайдамская , началось погружение приморской части современной Великой Китайской равнины и равнины Сунляо. Тектонические движения мелового периода сопровождались бурной деятельностью. На огромном пространстве, начиная от на севере и до южной части Восточного , излились огромные потоки лав.

В Альпийско-Гималайской и Тихоокеанской геосинклиналях яньшаньская складчатость была начальным этапом альпийского орогенеза.

Альпийские тектонические движения протекали очень активно в Альпийско-Гималайском поясе. Для этой территории характерно чередование зон сближения («скручивания») с более широкими зонами расхождения складок. Узлами скручивания являются Армянское нагорье, Сино-Тибетские горы. Между ними располагаются обширные зоны расхождения, разделенные внутренними нагорьями (Малоазиатское, Иранское, Тибетское) и окаймленные цепями краевых гор (Понтийские и Тавр в Малой Азии, Эльбурс, -Хорасанские, Загрос, Мекран, Сулеймановы горы Иранского нагорья, а на полуострове Индокитай — Паткай и Араканские горы).

Аравийская и Индийская платформы являются частями бывшего материка Гондвана и причленились к Азии в альпийскую эпоху горообразования. На границе с Индийской и Аравийской платформами в неогене формируются краевые прогибы, в которых накапливались мощные континентальные молассовые толщи.

В Тихоокеанском геосинклинальном поясе в альпийскую складчатость происходили крупные вертикальные перемещения, в результате которых сформировались окраинные моря (Желтое, Восточно-Китайское и Южно-Китайское) и дуги. Тектонические движения остались здесь активными и до настоящего времени. Неотектоническая деятельность сыграла огромную роль в . Древняя складчатая основа гор Тянь-Шаня, Куньлуня, Алтынтага и Наньшаня оказалась вторично приподнятой на большую высоту.

Таким образом, в конце неогена очертания материка и его основные элементы приобрели современные контуры.

Моделирование рельефа происходило под влиянием экзогенных факторов. Заметную роль при этом сыграло оледенение. Оно было менее интенсивным, чем в .

Значительную роль в формировании рельефа горных сыграла водная эрозия. Ею были расширены первичные неровности на склонах. Глубина расчленения достигала местами сотен и тысяч метров.

Угольные месторождения Азии относятся к разным геологическим периодам: в Северо-Восточном Китае, на Великой Китайской равнине, на Корейском полуострове — к перми, в Синьцзян-Уйгурском районе Китая — к мезозою, в Индии — к карбону. и историей формирования материка. В Азии есть все типы известных на Земле тектонических структур и рельефа. Важнейшие различия современного рельефа Азии обусловлены тектоническими факторами, что подтверждается приуроченностью крупнейших и низменностей к платформенным структурам, а горных сооружений — к геосинклинальным. Иногда такое соответствие нарушается. Причина этому — активные неотектонические движения, одновременно охватывавшие разновозрастные и разнотипные тектонические структуры.

В целом, в общих своих чертах рельеф Аравии заметно отличается Европы своей грандиозностью, высотой, мощью горных систем, достигающих наибольших на земном шаре высот — до 8848 м в Гималаях (г. или Джомолунгма) и до 8611 м в Каракоруме (г.Чогори или Дапсанг). Рельеф Азии имеет важное значение как природный фактор. Величайшие горные хребты изолируют Центральную Азию от краевых частей материка в климатическом, гидрологическом и биогеографическом отношении. Здесь в центре Азии находится высочайшее и самое большое по территории нагорье Тибет. Огромные равнины Зарубежной Азии — Великая Китайская, Индо-Гангская — по своим размерам не могут идти в сравнение с равнинами Зарубежной Европы.