Звук

(фонема)* - самая маленькая единица языка. Имеет план выражения (форму), но не имеет плана содержания (значения). Так, например, звук [и] мы можем произнести, услышать, но он ничего не значит.

За звуками принято закреплять 2 функции: функцию восприятия

и смыслоразличительную

(например, [шар] - [жар]).

*Звук - то, что мы слышим и произносим. Это единица речи

.

Фонема - это абстрактная единица, отвлечённая от конкретного звучания. Это единица языка

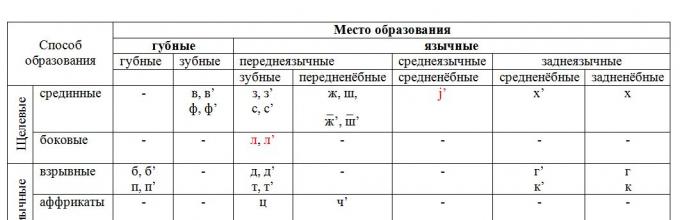

. В русском языке выделяют 37

согласных фонем и 5

гласных фонем (по академической грамматике).

Ленинградская фонологическая школа выделяет 35 согласных и 6 гласных фонем (долгие ж

’

, ш

’

не рассматриваются (например, во

[ж

’ж

’]и, дро

[ж

’ж

’]и)

, а ы

выделяется как самостоятельная фонема). Московская лингвистическая школа выделяет 34 согласные фонемы (к’, г’, х’ рассматриваются как аллофоны фонем к, г, х).

Морфема

- двуплановая единица языка (есть и план выражения, и план содержания, т.е. значение). Значение морфемы не фиксируется в словарях, как значения слов. Но, переходя из слова в слово, морфемы сохраняют своё значение и указывают на различие слов по смыслу.

Например, морфемы в словах прилетел

и улетела

указывают на:

- приближение/ удаление (при помощи приставок при- и у-),

- передвижение по воздуху (это значение сосредоточено в корне слова -лет-),

- а грамматические суффиксы и окончания сообщают о части речи (суффикс -е- указывает на глагол), времени (-л- - суффикс прошедшего времени), роде и числе (Ø - мужской род, единственное число, а окончание –а указывает на женский род, единственное число).

Функции морфемы определяют по роли, которую она выполняет в слове:

- так, у корня - смыслового ядра слова - вещественное значение ;

- приставки, большинство суффиксов и постфиксов (-то, -либо, -нибудь, -ся и др.), меняющие значение слова, выполняют словообразовательную функцию ;

- у окончаний, а также у грамматических суффиксов и постфиксов (изменяют грамматическую форму слова: род, число, падеж, время, наклонение и др.) грамматическая , словоизменительная функция .

Слово (лексема) - центральная единица языка: звуки и морфемы существуют только в слове, а из слов строятся предложения. Слово представляет собой единство лексического значения (план содержания) и грамматического значения (план выражения, т.е. форма).

Лексическое значение индивидуально, оно присуще конкретному слову, фиксируется в толковом словаре. Грамматическое значение абстрактно, объединяет целые классы слов. Например, слова дом, кот, стол

имеют разные лексические значения, но общее грамматическое значение.

Лексическое значение: дом – ‘место жительства’, кот – ‘домашнее животное’, стол – ‘предмет мебели’.

Грамматическое значение: все слова относятся к одной части речи (существительное), к одному грамматическому роду (мужской) и стоят в форме одного числа (единственное число).

Главная функция слова - номинативная

(назывная). Это способность слова называть объекты реального мира, нашего сознания и т.д.

При определении основных единиц языка большинство ведущих специалистов в области психолингвистики опирается на теоретическую концепцию «анализа целого по единицам», разработанную Л.С. Выготским (42, 45). Под единицей той или иной системы Л.С. Выготский понимал «такой продукт анализа, который обладает всеми основными свойствами, присущими целому, и который является далее неразложимыми живыми частями этого единства» (45, с. 15).

К основным единицам языка, выделяемым в лингвистике и психолингвистике, относятся: фонема, морфема, слово, предложение и текст .

Фонема - это звук речи, выступающий в его смыслоразличительной функции, позволяющей различать одно слово (как устойчивый звукокомплекс и, соответственно, материальный носитель значения) от других слов . Смыслоразличительная (фонемная) функция звуков речи проявляется только при нахождении звука в составе слова, причем только в определенной, т. н. «сильной» (или «фонемной») позиции. Для всех гласных звуков таковой является позиция в ударном слоге; для отдельных гласных (гласные а, ы) – также и в первом предударном слоге. Для согласных звуков общей «сильной позицией» является позиция перед гласным в прямых слогах; позиция перед однотипным согласным (звонкого перед звонким, мягкого – перед мягким и т. д.); для соноров и глухих звуков еще одной «фонемной» позицией является конечная позиция в слове.

Наиболее ярко смыслоразличительная функция фонем проявляется в односложных словах-паронимах, отличающихся одним звуком (фонемой), например: лук – сук – сок – сон и т. д. Однако во всех случаях фонемы (сколько бы их ни было в слове и в каких бы сочетаниях они ни выступали) всегда выполняют в составе слова свою основную функцию. Она состоит в следующем: правильное произнесение звуков-фонем на внешней фазе реализации речевой деятельности обеспечивает возможность ее полноценного восприятия слушающим и соответственно адекватную передачу мысленного содержания. При этом сама фонема не является ни семантической, ни смыслообразующей единицей. Еще раз хочется обратить внимание логопедов-практиков на то, что основной задачей работы по формированию правильного звукопроизношения является развитие навыков правильного продуцирования фонем родного языка в составе слова. Правильное произношение фонем является условием для полноценной реализации коммуникативной функции речи.

Морфема представляет собой сочетание звуков (фонем), обладающее определенным, т. н. «грамматическим» значением. Это «значение» морфемы также проявляется только в составе слова, а такое название оно получило потому, что оно неразрывно связано с основными грамматическими функциями морфем. В лингвистике морфемы классифицируются по-разному. Так, по месту в «линейной структуре слова» выделяются префиксы (приставки) и постфиксы (как морфемы, предшествующие и идущие следом за корневой морфемой); из числа постфиксов выделяются суффиксы и флексии (окончания); сама корневая морфема получила название по своей смыслообразующей (в данном случае – «лексикообразующей») функции. Морфемы, образующие основу слова, носят название аффиксов; «грамматическую оппозицию» им составляют флексии.

Морфемы выполняют в языке (при его использовании в речевой деятельности) ряд важнейших функций:

При помощи морфем в языке осуществляются процессы словоизменения (изменения слов по грамматическим формам). В основном эту функцию выполняют флексии, а также, в ряде случаев, – суффиксы и префиксы;

При посредстве морфем в языке протекают процессы словообразования. Морфемный способ словообразования (суффиксальный, суффиксально-префиксальный и др.) является в развитых языках мира основным способом образования новых слов, так как омонимический способ словообразования имеет в системе языка достаточно ограниченные рамки использования;

При помощи морфем оформляются связи слов в словосочетаниях (грамматическая функция флексий, а также суффиксов);

Наконец, определенным сочетанием морфем создается основное лексическое значение слова, которое является как бы «суммированием» грамматического значения морфем, входящих в данное слово.

Исходя из этих важнейших языковых функций морфем, а также из того факта, что по своему многообразию и количественному составу морфемы образуют достаточно обширный пласт языка, можно сделать следующий методический вывод применительно к теории и методике коррекционной «речевой» работы: полноценное усвоение языка обучающимся невозможно без овладения его морфологическим строем. Не случайно в лучших методических системах отечественных специалистов в области дошкольной и школьной логопедии такое большое внимание уделяется формированию у обучающихся языковых знаний, представлений и обобщений, связанных с усвоением системы морфем родного языка, а также формированию соответствующих языковых операций с этими единицами языка (Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина, 1990, 1998; Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова, 2002, 2003; Л.Ф. Спирова, 1980; С.Н. Шаховская, 1971; Г.В. Бабина, 2005 и др.).

Основной и универсальной единицей языка является слово. Эта единица языка может быть определена и как устойчивый звукокомплекс, обладающий значением, и как «фиксированное», «закрытое» сочетание морфем. Слово как единица языка выступает в нескольких своих качествах или проявлениях. Основными из них являются следующие.

Слово как единица языка представляет собой лексическую единицу (лексему), обладающую некоторым числом значений. Это можно представить в виде «математического» выражения:

Лекс. ед. = 1 + n (значений), например для русского языка эта числовая формула выглядит как 1 + n (2–3).

Слово включает по крайней мере две составные части: с одной стороны, оно обозначает предмет, замещая его, выделяя в нем существенные признаки, а с другой – оно анализирует предмет, вводит его в систему связей, в соответствующую категорию предметов на основе обобщения его содержания. Такое строение слова предполагает сложность процесса номинации (называния предмета). Для этого необходимы два основных условия: 1) наличие четкого дифференцированного образа предмета, 2) наличие у слова лексического значения.

Слово как единица языка выступает и как грамматическая единица. Это проявляется в том, что каждое слово-лексема относится к определенному грамматическому разряду слов (существительные, глаголы, прилагательные, наречия, числительные и т. д.). Относясь к тому или иному грамматическому классу, слово обладает набором определенных грамматических признаков (или, как принято определять в лингвистике, – категорий). Например, у существительных – это категории рода, числа, падежа (склонения), у глаголов – категории вида и времени и т. д. Этим категориям соответствуют различные грамматические формы слов (словоформы). Словоформы, «образуемые» морфемами, обеспечивают широчайшие возможности различной сочетаемости слов при построении речевых высказываний, они же используются и для передачи в речи (РД) различных смысловых (атрибутивных, пространственных, качественных и др.) связей и отношений.

Наконец, слово как языковая единица выступает в качестве «строительного» элемента синтаксиса, так как синтаксические единицы (словосочетание, предложение, текст) образованы из слов, на основе того или иного варианта их комбинированного использования. «Синтаксически образующая» функция слова проявляется в соответствующей функции слова в «контексте» предложения, когда оно выступает в функции подлежащего, сказуемого, дополнения или обстоятельства.

Указанные функции слова как основной и универсальной единицы языка должны являться предметом анализа для учащихся как на коррекционных занятиях, так и на занятиях обще-развивающего вида.

Предложение представляет собой сочетание слов, в законченном виде передающее (выражающее) какую-либо мысль. Отличительными признаками предложения являются смысловая и интонационная завершенность, а также структурность (наличие грамматической структуры). В лингвистике предложение относится к числу «строго нормативных» языковых единиц: любые отступления от языковых норм построения предложения, связанные с несоблюдением его указанных выше основных свойств, рассматриваются с точки зрения «практической грамматики» как ошибка или (используя терминологию логопедии) как «аграмматизм» (140, 271 и др.). Особенно актуально это для письменной формы реализации речевой деятельности, хотя и для устной речи аграмматизм (особенно «структурный» или «синтаксический») явление отрицательное.

Предложение так же, как и слово, определяется в психолингвистике как основная и универсальная единица языка (133, 150, 236 и др.). Если слово является универсальным средством отображения в сознании человека предметов окружающей действительности, их свойств и качеств, то предложение выступает в качестве основного средства отображения предмета речемыслительной деятельности – мысли и одновременно в качестве главного (наряду с текстом) средства коммуникации.

Единицей реализации речевой деятельности (в психологии речи – единицей речи) является речевое высказывание. В типичном (языковом) варианте реализации РД речевое высказывание «воплощается» в форме предложения. Исходя из этого, полностью правомерным и методологически обоснованным с психолингвистических позиций является выделение учебной работы «над словом» и «над предложением» в отдельные, самостоятельные разделы «речевой работы».

Текст определяется в лингвистике как макроединица языка. Текст представляет собой сочетание нескольких предложений в относительно развернутом виде раскрывающем ту или иную тему1. В отличие от предложения, предмет речи (фрагмент окружающей действительности) отображается в тексте не с какой-либо одной его стороны, не на основе какого-либо одного его свойства или качества, а «глобально», с учетом его основных отличительных особенностей. Если предметом речи выступает какое-либо явление или событие, то в типичном варианте оно отображается в тексте с учетом основных причинно-следственных (а также временных, пространственных) связей и отношений (9, 69, 81 и др.).

Отличительными признаками текста как единицы языка являются: тематическое единство, смысловое и структурное единство, композиционное построение и грамматическая связность. На текст (как языковую «форму выражения» развернутого высказывания) «распространяются» основные отличительные признаки последнего: соблюдение смысловой и грамматической связи между фрагментами речевого сообщения (абзацами и семантико-синтаксическими единицами), логическая последовательность отображения основных свойств предмета речи, логико-смысловая организация сообщения. В синтаксической организации развернутого речевого высказывания большую роль играют различные средства межфразовой связи (лексический и синонимический повтор, местоимения, слова с обстоятельственным значением и др.).

Таким образом, текст (в «семантическом плане») представляет собой передаваемое средствами языка развернутое речевое сообщение. С его помощью предмет речи (явление, событие) отображается в речевой деятельности в наиболее полном и законченном виде. В глобальной речевой коммуникации в человеческом обществе текст как макроединица языка играет определяющую роль; именно он служит основным средством «фиксации» информации (вне зависимости от ее объема и даже от условий речевой коммуникации) и передачи информации от одного субъекта РД к другому. С учетом сказанного вполне обоснованным является определение текста также как основной и универсальной единицы языка.

По другой лингвистической классификации к единицам языка относятся все языковые структуры, обладающие значением: морфемы, слова, словосочетания, предложения (фразы), тексты как развернутые связные высказывания.

Структуры, не обладающие значением, а только значимостью (т. е. определенной ролью в установлении структуры языковых единиц: звуки (фонемы), буквы (графемы), выразительные движения (кинемы) в кинетической речи определяются как элементы языка (166, 197 и др.).

Основные единицы языка образуют в его общей системе соответствующие подсистемы или уровни, из которых складывается так называемое уровневое или «вертикальное» строение системы языка (23, 58, 197 и др.). Оно представлено на приведенной ниже схеме.

Приведенная схема уровневого («вертикального») строения языка отражает его «иерархическую» структурную организацию, а также – последовательность, этапы «речевой работы» по формированию у ребенка, подростка языковых представлений и обобщений. (При этом следует отметить, что последовательность эта не имеет строго «линейного» характера; в частности, усвоение системы языка не предполагает варианта, при котором усвоение каждой последующей («вышестоящей») подсистемы языка происходит только после того, как полностью была усвоена предыдущая). Усвоение разных компонентов языка может в определенные периоды «речевого онтогенеза» проходить одновременно, формирование «вышестоящих» структур языка может начинаться и до того, как «базовые» структуры полностью сформированы и т. д. В то же время общая «очередность» формирования основных подсистем языка, безусловно, выдерживается в онтогенезе речи, и такая же общая последовательность в работе над различными компонентами (подсистемами) языка должна соблюдаться и в структуре «речевой работы» по усвоению системы языка. Это обусловлено «структурной „иерархией“ языковых единиц, тем, что каждая единица более высокого уровня создается, образуется на основе определенного сочетания единиц нижестоящего уровня, как и сам вышестоящий уровень создается нижестояшими (или „базовыми“) уровнями.

Языковые «знания» и представления, сформированные при изучении языковых единиц «базовых» уровней языка, составляют основу и предпосылку для усвоения языковых представлений о других, более сложных подсистемах языка (в частности о категориально грамматическом и синтаксическом подуровнях). Из анализа приведенной выше схемы вытекает методический вывод: Полноценное усвоение языка возможно только на основе полного и прочного усвоения «языковых знаний» применительно ко всем его структурным компонентам, на основе формирования соответствующих языковых операций с основными единицами языка. Это имеет принципиально важное значение в аспекте преемственности в работе коррекционных педагогов (прежде всего логопедов) дошкольных и школьных образовательных учреждений.

Язык и речь.

В современном языкознании принято разграничивать понятия «язык» и «речь».

Язык определяется как система знаков.

Знак - это условное обозначение чего-либо, то есть что-то, что мы можем воспринимать (например, красный сигнал светофора), и то его значение, о котором договорились, условились. Именно договорённость и превращает какой-либо предмет. Действие, изображение в знак.

Но язык - это не просто знак, а система знаков. Система состоит из отдельных элементов и связи между ними. Так, светофор - это система регулирования дорожного движения. У него есть три элемента: красный, желтый и зеленый сигналы. Каждый элемент имеет свое значение и связь с другими элементами. Если бы существовал только один элемент, системы бы не было: один элемент не смог бы функцию регулирования дорожного движения. Если бы все время горел только красный свет, то никакого движения не было бы.

Язык не просто совокупность знаков, он представляет собой систему, имеющую определенную структуру (строение). Элементы, составляющие эту структуру, существуют не сами по себе, они связаны друг с другом и образуют единое целое. Знак является членом определенной знаковой системы.

Язык как система имеет свою функцию - он является средством общения.

Речь - это язык в действии, это использование всех элементов языка и связей между ними. Речь существует в двух формах - устной и письменной.

Устная речь создается в момент говорения, поэтому основным ее признаком является неподготовленность, импровизация.

Письменная речь - это речь без непосредственного собеседника. Поэтому у автора есть возможность обдумать, подготовить свое высказывание.

Понятие «речь» включает в себя как сам процесс говорения, так и результат этого процесса (рассказ, письмо). Речь служит средством выражения мыслей и чувств человека.

Речь зависит от многих параметров:

- От того, с кем мы общаемся, каковы отношения между собеседниками: дружеские, нейтральные, официальные.

- Время и место коммуникации. Жизнь человека распадается на будни и праздники, на работу и отдых. Каждый из этих временных отрезков тесно связан с определенными событиями и возможными типами бесед. Значит, каждый из носителей языка интуитивно ощущает, как зависят тема и характер общения от времени и места, в которое оно происходит.

- Тема общения. Серьезный разговор на важную тему вряд ли будет вестись с шутливыми интонациями.

Т.о. ситуация общения влияет на то, как мы говорим. Если даже один из параметров ситуации (партнеры, цель, форма общения) изменится, речевые средства будут использоваться по-другому.

Основные единицы языка.

Язык - это система, а всякая система состоит из отдельных элементов связанных между собой. Язык состоит из «единиц языка».

- Фонема - это звук, который мы слышим и произносим. Сам по себе звук не имеет лексического значения, но в языке некоторые слова состоят из одного звука, в таком случае звук перестает быть только звуком и приобретает значение.

- Морфема - это минимальная смысловая единица языка (приставка, корень, суффикс, окончание). Морфемы состоят из фонем и уже имеют значение, но самостоятельно употребляться не могут.

- Слово - основная единица языка. Слово называет предметы, явления, признаки или указывает на них. Слово состоит из морфем, оно имеет лексическое значение и употребляется самостоятельно.

- Словосочетание - это наименьшая единица языка, в которой начинают действовать законы грамматики. Оно состоит из двух и более сов, между которыми существует смысловая и грамматическая связь.

- Предложение - это единица языка, которая служит для выражения мыслей, эмоций, ощущений.

- Мельчайшие единицы языка складываются в более крупные, но единицы языка отличаются друг от друга не только размерами. Главное их отличие не количественное, а качественное (различие в их функции, назначении).

Каждая единица языка занимает свое место в системе и выполняет определенную функцию.

Понятие о литературном языке и языковой норме

Русский язык в самом широком смысле слова — это совокупность всех слов, грамматических форм, осо-бенностей произношения всех русских людей, т. е. всех, говорящих на русском языке как на родном.

Русский национальный язык неоднороден по сво-ему составу. Среди разновидностей русского языка четко выделяется русский литературный язык. Это высшая форма национального языка, определяемая целой системой норм. В языкознании нормой на-зывают правила употребления слов, грамматичес-ких форм, правила произношения, действующие в данный период развития литературного языка. Нормы охватывают все его стороны: письменную и устную разновидность, орфоэпию, лексику, слово-образование, грамматику. Например, в литератур-ном языке нельзя употреблять такие формы, как «вы хочете», «мое фамилие», «они побегли»; надо говорить: «вы хотите», «моя фамилия», «они побе-жали»; не следует произносить е[г]о, ску[ч]но, а надо произносить е[в]о, ску[ш]но и т.д. Нормы описыва-ются в учебниках, специальных справочниках, а также в словарях (орфографических, толковых, фразеологических, синонимов и др.).

Норма утверждается и поддерживается речевой практикой культурных людей, в частности, писате-лей, черпающих сокровища речи из языка народа.

Литературный язык, письменный и устный, — это язык радио и телевидения, газет и журналов, государственных и культурных учреждений.

Русский литературный язык делится на ряд сти-лей в зависимости от того, где и для чего он ис-пользуется.

Так, в быту при общении с близкими людьми мы часто употребляем такие слова и предложения, которые не употребим в официальных деловых бу-магах, и наоборот. Например, в заявлении, в объяс-нительной записке вполне уместна такая фраза: За неимением необходимого количества автотранс-порта разгрузка прибывших вагонов со стройма-териалами была задержана на одни сутки.

При обращении же к коллегам по работе эту же мысль выражают, например, так: Сегодня было мало машин. На день задержались с разгрузкой вагонов.

Речь культурного, образованного человека дол-жна быть правильной, точной и красивой. Чем пра-вильнее и точнее речь, тем она доступней для по-нимания; чем она красивее и выразительнее, тем сильнее она воздействует на слушателя или чита-теля. Чтобы говорить правильно и красиво, нужно соблюдать нормы родного языка.

Итак, вы уже знаете, что язык – это система, а всякая система состоит из отдельных элементов, связанных между собой. Из каких же элементов состоит язык и какова связь между ними?

Эти элементы называются «единицы языка». В большинстве языков мира выделяют такие единицы языка, как фонема, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст.

Итак, мы видим, что мельчайшие единицы языка складываются в более крупные, но единицы языка отличаются друг от друга не только размерами. Главное различие языковых единиц – не количественное (одни больше по размеру, другие меньше), а качественное (различие в их функции, назначении). Правда, размер тоже имеет некоторое значение: каждая вышестоящая единица языка может включать в себя нижестоящие, но не наоборот (то есть фонема входит в морфему, морфема – в слово, слово – в словосочетание и предложение).

Единицы языка по своей структуре могут быть простыми и сложными. Простые абсолютно неделимы (фонема, морфема), сложные (словосочетание, предложение) всегда состоят из более простых.

Каждая единица языка занимает свое место в системе и выполняет определенную функцию.

Совокупность основных единиц языка образует определенные уровни языковой системы. Традиционно выделяются следующие основные уровни языка: фонемный, морфемный, лексический, синтаксический.

Строение каждого уровня, отношение языковых единиц в нем являются предметом изучения различных разделов науки о языке:

ü фонетика изучает звуки речи, законы их образования, свойства, правила функционирования;

ü морфология – словообразование, словоизменение и разряды слов (части речи);

ü лексикология – словарный состав языка;

ü синтаксис изучает словосочетания и предложения.

Самая простая единица языка – это фонема – неделимая и сама по себе незначимая звуковая единица языка, служащая для различения минимальных значимых единиц (морфем и слов). Например, слова пот – бот – мот – кот различаются звуками [п], [б], [м], [к], представляющими собой разные фонемы.

Минимальная значимая единица – морфема (корень, суффикс, приставка, окончание). Морфемы уже имеют какое-либо значение, но самостоятельно употребляться не могут. Например, в слове москвичка четыре морфемы: москв-, -ич-, -к-, -а . Морфема москв- (корень) содержит как бы указание на местность; -ич - (суффикс) обозначает лицо мужского пола - жителя Москвы; -к - (суффикс) обозначает лицо женского пола – жительницу Москвы; -а (окончание) указывает, что данное слово является существительным женского рода единственного числа именительного падежа.

Относительной самостоятельностью обладает слово – следующая по степени сложности и важнейшая единица языка, служащая для наименования предметов, процессов, признаков или указывающая на них. Слова отличаются от морфем тем, что они не просто имеют какое-либо значение, но уже способны что-то называть, т.е. слово – это минимальная номинативная (назывная) единица языка. В структурном плане она состоит из морфем и представляет собой строительный материал для словосочетаний и предложений.

Словосочетание – соединение двух слов или более, между которыми существует смысловая и грамматическая связь. Оно состоит из главного и зависимого слов: новая книга , ставить пьесу, каждый из нас (главные слова выделены курсивом).

Наиболее сложной и самостоятельной единицей языка, с помощью которой можно уже не только назвать какой-то предмет, но и что-то о нем сообщить, является предложение – основная синтаксическая единица, которая содержит сообщение о чем-либо, вопрос или побуждение. Важнейшим формальным признаком предложения является его смысловая оформленность и законченность. В отличие от слова – единицы номинативной (назывной) – предложение является единицей коммуникативной.

Единицы языка связаны между собой парадигматическими, синтагматическими (сочетаемостными) и иерархическими отношениями.

Парадигматическими называются отношения между единицами одного и того же уровня, в силу которых эти единицы различаются и группируются. Единицы языка, находясь в парадигматических отношениях, являются взаимопротивопоставленными (так, фонемы «т» и «д» различаются как глухая и звонкая; формы глагола пишу – писал – буду писать различаются как имеющие значения настоящего, прошедшего и будущего времени), взаимосвязанными, т.е. объединяемыми в определенные группы по сходным признакам (так, фонемы «т» и «д» объединяются в пару в силу того, что обе они – согласные, переднеязычные, взрывные, твердые; указанные три формы глагола объединяются в одну категорию – категорию времени, так как все они имеют временное значение), и тем самым взаимообусловленными.

Синтагматическими (сочетаемостными) называются отношения между единицами одного уровня в речевой цепи, в силу которых эти единицы связываются друг с другом, – отношения между фонемами при их связи в слоги, между морфемами при их связи в слова, между словами при их связи в словосочетания. Однако при этом единицы каждого уровня строятся из единиц более низкого уровня: морфемы строятся из фонем и функционируют в составе слов (т.е. служат для построения слов), слова строятся из морфем и функционируют в составе предложений.

Отношения между единицами разного уровня признаются иерархическими .

[?] Вопросы и задания

Слева указана «эмическая» единица, справа - «этическая» . Цветом выделен уровень односторонних (незнаковых) единиц (дифференциальный)

Едини́цы языка́ - элементы системы языка , неразложимые в рамках определённого уровня членения текста и противопоставленные друг другу в подсистеме языка, соответствующей этому уровню. Могут быть разложимыми на единицы низшего уровня.

В отношении разложимости различают простые и сложные единицы: простые абсолютно неделимы (морфема как значимая единица, фонема); сложные делимы, однако деление обязательно обнаруживает единицы низшего языкового уровня .

Совокупности основных языковых единиц образуют уровни языковой системы.

Классификация единиц

По признаку наличия звуковой оболочки выделяются следующие типы единиц языка :

- материальные - имеют постоянную звуковую оболочку (фонема, морфема, слово , предложение);

- относительно-материальные - имеют переменную звуковую оболочку (модели строения слов, словосочетаний , предложений, обладающие обобщённым конструктивным значением, воспроизводимым во всех построенных согласно им единицах);

- единицы значения - не существуют вне материальных или относительно-материальных, составляя их смысловую сторону (сема , семема).

Среди материальных единиц по признаку наличия значения выделяются :

«Эмические» и «этические» единицы

Для материальных единиц языка характерно одновременно существование в виде множества вариантов - используемых в речи звуковых отрезков - и в виде абстрактного инварианта - множества всех вариантов. Для обозначения вариантов единиц существуют так называемые «этические» термины (аллофон , фон ; алломорф , морф), для обозначения инвариантов - «эмические» (фонема, морфема, лексема и т. д.). Оба термина принадлежат американскому языковеду К. Л. Пайку . В большинстве направлений лингвистики «этические» и соответствующие им «эмические» единицы относятся к одному уровню языка .

Единицы речи

Характеристика единиц

Несмотря на существенные расхождения в трактовке единиц языка в рамках различных научных направлений, можно выделить универсальные, обнаруживаемые во всех языках свойства единиц. Так, фонема представляет собой класс фонетически сходных звуков (впрочем, многие лингвисты не считают данное условие удовлетворительным; так, Л. В. Щерба полагал, что «единство оттенков одной фонемы обусловлено не их фонетическим сходством, а невозможностью различать слова и формы слов в данном языке» ; Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров отмечали, что «различные звучания, которые взаимно исключаются в одном и том же положении, являются разновидностями одной и той же фонемы, как бы сильно они ни отличались друг от друга по образованию и качеству» ), объединённых тождеством функций, морфема является синтаксически несамостоятельной двусторонней единицей, слово синтаксически самостоятельно, предложение - единица речи, состоящая из слов. Таким образом, различные языки могут быть описаны с использованием одних и тех же терминов .

Отношения единиц

Единицы языка вступают друг с другом в отношения трёх типов :

- иерархические (менее сложные единицы низших уровней входят в единицы высших).

Отношения первых двух типов возможны лишь между единицами, относящимися к одному уровню.

Примечания

| Язык и языки | |

|---|---|

|

Языковая система Уровни языка Единицы языка

Язык и речь Синтагма и парадигма Диахрония и синхрония Язык или диалект Естественный язык Искусственный язык Разновидности языка Генетическая классификация языков Типологическая классификация языков Языковая систематика |

|

| Лингвистика Портал:Лингвистика |

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Единицы языка" в других словарях:

Постоянные языковые элементы, отличающиеся друг от друга назначением, строением и местом в системе языка (напр., фонема, морфема и др.) … Большой Энциклопедический словарь

ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА - ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА. Элементы системы языка – фонемы, морфемы, слова, фразеологические единства, характеризующиеся постоянством структуры. Е. я. служат строительным материалом для образования единиц речи. Являются компонентами содержания обучения … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

Единицы языка - Единицы языка элементы системы языка, имеющие разные функции и значения. Совокупности основных Е. я. в узком смысле этого термина образуют определённые «уровни» языковой системы, например фонемы фонемный уровень, морфемы морфемный уровень и др … Лингвистический энциклопедический словарь

единицы языка - 1) номинативные единицы: слова, составные наименования и фразеологизмы; 2) предикативные единицы: предложения; 3) строевые единицы языка: фонемы, морфемы, словоформы, модели словообразования, словоизменения и построения предложений Все единицы… …

Элементы системы языка, отличающиеся друг от друга назначением, строением и местом в системе (например, фонема, морфема и др.). * * * ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА, постоянные языковые элементы, отличающиеся друг от друга назначением, строением и… … Энциклопедический словарь

Элементы, единообразные и неразложимые с точки зрения определённого уровня членения текста (фонологического, морфологического и т. д.) и противопоставленные друг другу в системе, соответствующей данному уровню. Под неразложимостью Е. я.… …

Нелинейные (сверхсегментные) единицы языка, которые накладываются на сегментные единицы; выделяемые в процессе последовательного линейного членения речевого потока (такие, как слог, слово, фраза). К ним относятся Просодические элементы… … Большая советская энциклопедия

Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило

материальные/идеальные единицы языка - Наиболее общее деление единиц языка, учитывающее, что материальное и идеальное в языке существует в единстве. Двусторонние, значимые единицы языка рассматриваются в единстве материального и идеального (семантического), хотя каждый из этих двух… … Морфемика. Словообразование: Словарь-справочник

эвфемизмы как единицы языка и речи - выделяются на уровне лексики, синтаксиса (слова эвфемизмы, словосочетания, предложения, тексты эвфемистического характера) Эвфемизмы в узком значении слова – это лексические единицы, употребляемые вместо грубых, некультурных слов. Эвфемизмы в… … Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило

Книги

- Теория функционально-коммуникативного синтаксиса: Фрагмент фундаментальной прикладной (педагогической) модели языка , Всеволодова М.. Главная цель настоящей книги - представить читателям прикладную (педагогическую) модель языка, сформировавшуюся в результате теоретического осмысления практики многолетнего преподавания и…