Этот метод разработан в середине 50-х годов Ч. Осгудом для изучения эмоционального отношения людей к тем или иным понятиям для определения их смысла. Он хорошо описан в литературе (например, обзор можно найти в работе ). Метод СДО заключается в следующем. Респонденту предлагается выразить отношение к некоторому объекту (понятию, изображению) по совокупности биполярных шкал, в основном семибалльных, например, таких, как:

Крайние позиции на шкалах описаны вербальными антонимами. Совокупность шкал образует исходное пространство шкал. Число градаций на шкале может быть и меньше семи. Крайние позиции могут носить и невербальный характер. Например, Ч. Осгуд использовал знаки “черный круг белый круг”, “стрелка вверх стрелка вниз” и т. д. при изучении представителей различных языковых культур (индейцев, мексиканцев, японцев и американцев) по их отношению к разным понятиям.

Почему были отобраны перечисленные выше шкалы? Различные эксперименты с различными совокупностями биполярных шкал дали один и тот же результат. Вся совокупность шкал как бы распадалась на три основные группы, на три фактора, названных как Сила, Активность, Отношение . Этот феномен был открыт Ч. Осгудом и назван синэстезией. Для наших целей важно только, в чем он проявляется. Фактор группа шкал, по которым оценки объекта похожи. Из приведенных выше семи шкал к фактору “сила” относятся шкалы 1 и 2 (слабый сильный, мужской женский), к фактору “активность” шкалы 3 4 (активный пассивный, медленный быстрый), к фактору “отношение” 5 7 (обычный необычный, ложный правдивый, хороший плохой). Аналогичным образом можно рассуждать и для случая остальных из 20-ти классических шкал, введенных Ч. Осгудом. Кроме семи перечисленных пар к этим двадцати относятся следующие пары: жестокий добрый, кривой прямой, разболтанный пунктуальный, вкусный безвкусный, неудачный удачный, твердый мягкий, глупый умный, новый старый, неважный важный, острый округлый, хладнокровный восторженный, бесцветный красочный, необычный обычный; красивый безобразный.

Кстати сказать, эти шкалы были отобраны после огромного числа экспериментов с различными парами прилагательных посредством применения математических методов факторного анализа (об этом вам пока не следует задумываться). Именно для этой совокупности шкал была доказана их трехфакторная структура. Другими словами, мы как респонденты любой предъявленный нам объект (понятие, изображение) оцениваем эмоционально в основном по трем факторам или в трехмерном пространстве. Это пространство называется семантическим пространством . По этой причине в названии метода и используется термин “семантический”. Образы объектов в семантическом пространстве занимают вполне определенное специфическое положение. Анализируя расположение объектов, можно делать выводы о близости образов. Для аналогии вспоминаем школьную геометрию и понятия “двумерное пространство” (оно называется просто плоскостью) и “трехмерное пространство”.

Идея метода СДО в дальнейшем была развита. Для нас с вами важно лишь то, как и для чего социолог использует этот метод. В реальных исследованиях у социолога есть три возможности при работе с этим подходом к изучению социальной реальности, или три стратегии формирования совокупности исходных шкал:

а) использовать известные, как бы классические, шкалы с небольшой корректировкой;

б) воспользоваться результатами работы других исследователей;

в) попытаться сформировать свое собственное семантическое пространство факторов.

В первом случае корректировка требуется для исключения пар, некорректных при оценке конкретных объектов. Приведем пример одной задачи, при решении которой мы использовали метод СДО. Перед нами стояла задача проведения типологического анализа восприятия образов 10-ти популярных политиков, т. е. выявления различных групп политиков. При этом образ политиков, отнесенных к одной и той же группе, одинаков. В качестве объектов исследования (это понятие вам известно из курса “Методы сбора информации”) выступали преподаватели социологического факультета одного из вузов. Исследование носило сугубо методический характер, поэтому проблема репрезентативности перед нами не стояла и выборка была маленькой. Исходно мы пользовались классическим набором шкал за исключением пар типа плохой хороший, умный глупый и т. д. Такие пары исключались по причине их излишней конкретности и некорректности для случая нашей задачи.

Вторая стратегия, а именно использование результатов других исследователей, возможна в следующей ситуации. Предположим, что речь идет о массовых опросах и у социолога нет возможности экспериментировать с большим числом шкал и формировать свое собственное семантическое пространство. Тогда, чтобы отобрать шкалы для своего исследования, он поступает следующим образом. Например, в задаче изучения образов политиков мы выбрали одинаковое число шкал по каждому из трех факторов. А о том, к какому фактору и с каким весом относится шкала, узнали из литературы.

Третья стратегия формирование своего собственного семантического пространства для оценки объектов возникает в глубоких аналитических исследованиях, когда СДО является основным подходом к изучению социальной реальности. Тогда исходно социолог формирует совокупность шкал, носящих конкретный, а не ассоциативный характер (как 20 классических). В этом случае он обязан проверить гипотезу о существовании факторов и выяснить, какие они и сколько их. Это необходимо для перехода к анализу образов в пространстве этих факторов. В каждой задаче, для заданной исследователем совокупности объектов, может быть свое собственное факторное пространство с разным числом факторов.

Независимо от выбранной стратегии использования метода СДО анализ образов объектов осуществляется следующим способом. Расскажем о нем на примере изучения образов политических лидеров. Получив исходные данные оценки каждого преподавателя по каждому из десяти политических лидеров, вычислили среднюю оценку по каждому из трех факторов для каждого объекта (лидера). Оценка по фактору для объекта равна сумме оценок по всем шкалам, входящим в этот фактор, и по всем респондентам, деленной на величину, равную произведению числа шкал и числа респондентов. В данном случае, вместо того чтобы написать простенькую формулу для вычисления средней оценки, мы вербально описали ее содержание. Как видите, это неудобно. Поэтому социологу и нужна математика, ибо она дает удобный язык описания.

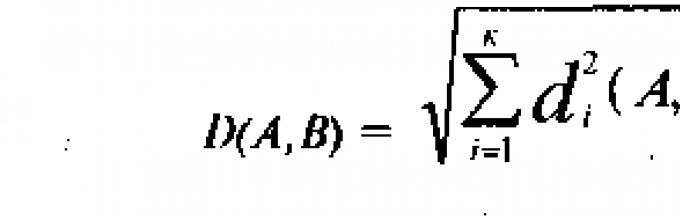

После вычисления средней оценки по всем факторам (сила, активность, отношение) в отдельности осуществляется переход к вычислению близости между политическими лидерами. Это можно делать в трехмерном пространстве, а можно и в двумерном (выбрав из трех два важных для вас фактора). Второй случай попроще. Тем более что из школьной геометрии вы помните, как вычисляется расстояние между точками (политические лидеры) на плоскости (два выбранных фактора ее образуют). Воспользуемся все же формулой. Обозначим через D (А,В) расстояние между двумя политическими лидерами А и В в пространстве факторов, через d i (A,B) разницу в средних оценках по i -му, фактору. Число факторов равно к. Тогда о близости образов политических лидеров А и В можно судить по значению так называемого дифференциала.

Проведя вычисления по всем парам, а их будет 45 для десяти политических лидеров, получаем так называемую матрицу близостей или матрицу типа “объект объект”. Вспоминаем метод парных сравнений Терстоуна. Там тоже были матрицы близости, только другой природы.

Если кого-то заинтересовало наше исследование, то следует отметить, что выявились четыре типа образов политических лидеров. Исследование проводилось в марте 1996 года. Образ президента Б. Ельцина был отличен от всех других образов. Аналогична ситуация с В. Жириновским. Образы В. Черномырдина, А. Лебедя, Г. Зюганова были близки. Все остальные политические лидеры образовали четвертую группу. Интерпретация этого результата нам не важна. Эта задача интересна нам только как пример, иллюстрирующий применение метода СДО в массовых опросах.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ГЕШТАЛЬТТЕОРИИ 1

Представленная здесь попытка извлечь существо гештальтистской теории зрения базируется в основном на работах Коффки (1935), Келера (1938, 1940), Брауна и Вота (1937).

Теория имеет дело с явлениями, которые обнаруживаются в зрительном поле, являющемся, в свою очередь, динамическим распределением энергии, причем его части взаимозависимы из-за их участия в целом. Поле структурировано в той мере, в какой внутри него существуют различия по интенсивности или по качеству. В той мере, в какой поле структурировано, оно содержит потенциальную энергию, способную производить (перцептивную) работу. Привычная аналогия с полем энергии вокруг магнита является, по-видимому, наиболее простой, способствующей пониманию. В пространстве между двумя полюсами магнита существует силовое поле, причем интенсивность и направление его сил непрерывно меняются от одной точки к другой. Перестройка железных опилок, которая происходит при введении магнитного поля, обнаруживает только то, что эти энергетические дифференциалы способны производить работу, но также и то, что произведенная ими работа позволяет описать природу сил поля. Точно так же феноменальные аспекты восприятия (т. е. произведенная работа) используются гештальттеоретиками для характеристики сил зрительного поля.

В этом пункте естественно возникает вопрос: где в нервной системе локализуется это зрительное поле? Браун и Вот пишут: «Под зрительным полем мы подразумеваем пространственную структуру (конструкт), в которую могут быть упорядочены феномены зрительного поля». И действительно, поле может быть введено в теорию как чисто гипотетическая конструкция. Это, по-видимому, наиболее безопасная процедура, но гештальттеоретики, как правило, вводят физиологические процессы, объясняющие их феномены психологического поля. Коффка (1935) пишет: «...давайте думать о физиологических процессах не как о молекулярных, а как о молярных феноменах. Если мы сделаем это, то все трудности старой теории исчез-

1 C.E.Osgood. Method and Theory in Experimental Psychology, ch.5. N.Y., 1953, pp. 193-212.

нут. Ибо их молярные свойства будут теми же, что и свойства процессов сознания, в основе которых они лежат» . И ниже: «...там, где локальные процессы не являются полностью изолированными, они больше не могут быть полностью независимыми, и, следовательно, то, что происходит в одном месте, будет зависеть от того, что происходит в других местах... Имеются бесчисленные перекрестные связи, которые, может быть, связывают каждую нервную клетку с каждой другой... (и следовательно) события в этой сети нервной ткани не могут больше образовывать только геометрические формы... процессы, которые имеют в ней место, больше не могут быть независимыми, и мы должны рассматривать их как молярные распределения со степенью взаимозависимости, варьирующей обратно пропорционально действительному оперативному сопротивлению» . И все же это не говорит нам, где (т. е. в 17-м,18-м поле или где-либо еще в мозговой ткани) действуют эти динамические силы, и гештальттеоретики, по сути дела, об этом так нигде и не сказали.

По вопросу о том, как на основании известных свойств материальной нервной системы можно объяснить процессы поля, наиболее ясно высказались Келер (1940), Келер и Уолах (1944). Келер (6, стр. 73-82] указывает, что перцептивные процессы ведут себя аналогично токам в электролитах, и затем спрашивает, возможно ли, что явления восприятия действительно связаны с электрическими токами в нервной системе. Его физиологические рассуждения могут быть резюмированы следующим образом.

На основании того факта, что нейрогуморальные химические вещества выделяются на окончаниях волокон (Кэннон и Розенблют, 1937), можно предположить, что в зрительных отделах мозга, когда нервные импульсы достигают окончания сенсорных волокон, химические вещества проникают в среду, которая окружает эти окончания . При большом количестве возбужденных в данном районе волокон, при повторяющихся волнах возбуждения и, по-видимому, высвобождении нейрогуморальных веществ можно предположить, что будет достигнуто устойчивое состояние химической концентрации. Эта концентрация, представляющая в своем пространственном распределении фигуру, будет отличаться от концентрации, представляющей фон. Поскольку эти районы различ-

ных концентраций химических веществ имеют общие и непрерывные границы, ионы будут диффундировать из районов повышенной концентрации в районы пониженной концентрации, образуя тем самым электродвижущую силу, которая вызовет ток вокруг контура фигуры. Это движение тока будет независимым от анатомических проводящих путей как таковых. «Поскольку причиной тока является присутствие фигуры, мы можем говорить, что его движение образует функциональный ореол (ободок) или поле фигуры» . Келер считает, что большое число психологических фактов требует теории, подобной этой.

Как мнение Коффки о молярных физиологических процессах, параллельных психическим процессам, так и призыв Келера к раскрытию полевых мозговых функций основываются на принципе изоморфизма. Буквально это означает равенство форм. Боринг (1942) по этому поводу приводит следующую иллюстрацию: «если система точек нанесена на плоскую резиновую пленку и затем пленка натянута на неправильную плоскость, то точки на натянутой пленке будут изоморфны точкам на плоской пленке» . Заметьте, что здесь нет требований, чтобы расстояния были идентичны по величине, только, чтобы точки соответствовали по своему порядку. Пространственная и временная упорядоченность ответа будет соответствовать пространственной и временной упорядоченности физиологических процессов: содержанию, представленному в ответе как одна вещь, будет соответствовать единица или целое в составляющем основу физиологическом процессе. В решении проблемы души и тела это вариант психофизиологического параллелизма, параллелизма между молярными душевными и молярными физиологическими явлениями. Проекция сенсорной поверхности на кору делает возможной такую точку зрения. Действительно, видение белого квадрата сопровождается (грубо говоря) квадратоподобной областью возбуждения в 17-м поле.

Однако изоморфизм гештальттеории идет дальше этого. Она утверждает, что сознательно воспринимаемый квадрат должен соответствовать области возбуждения в форме квадрата в каком-то месте зрительной коры, т. е. если форма из четырех точек воспринимается как квадрат, должен иметь место некий подобный квадрату физиологический процесс. Если этот принцип верен, то можно использовать опыт сознания прямо

как средство изучения молярных физиологических функций. Так считали гештальтпсихологи. Изложенное составляет сущность феноменологии. Эти теоретики принимали изоморфизм как фундаментально данное, как аксиому. Они не признавали локализованных специфических путей, ассоциаций, поскольку такие физиологические явления, исходя из принципа изоморфизма, не имеют соответствующего представительства в сознании.

Каковы силы, действующие в зрительном поле? Имеется один основной динамический фактор, один источник энергии для перцептивной работы: сходные процессы в зрительном поле привлекают друг друга (Брунер, 1930). Это взаимопривлечение сходных процессов составляет основу связывающих сил в зрительном поле. Они являются центральными по происхождению, интегрирующими (организующими) по функции и перцептивными по природе.

«Мы предполагаем, что между всеми объектами в зрительном поле существуют связывающие силы поля, имеющие природу векторов... О зрительном поле необходимо думать как о четырехмерном множестве, имеющем наряду с тремя пространственными четвертое, временное измерение» . Чем ближе две точки в пространстве и времени, тем сильнее выражена эта тенденция к их связыванию. Келер (1940) предлагает большое количество иллюстраций этой закономерности в зрительном поле и в других модальностях: тенденция двух точек на коже казаться ближе друг к другу, чем это есть на самом деле, при почти симультанном прикосновении к ним; тот же феномен в слухе, слияние слегка диспаратных точек при восприятии глубины. Очевидно, что если бы не было ограничений в этих тенденциях к связыванию, все объекты в поле просто слились бы, образовав правильный сферический шар. Следовательно, мы должны постулировать противоположные, сдерживающие силы, которые являются периферическими по происхождению, сегрегативными (разделяющими, дезинтегрирующими, автономизирующими) по функции и «сенсорными» по природе. Коффка пишет: «У нас имеется два вида сил: те, которые существуют внутри самих процессов распределения и которые имеют тенденцию придавать этому распределению по возможности наиболее простую форму, и те, которые имеют место между этим распределением и

формой стимула, которые сдерживают это стремление к упрощению» .

Как предполагалось выше, интенсивность связывающих сил варьирует в соответствии с квазиколичественными законами. 1. Чем больше качественное сходство между процессами в зрительном поле, тем сильнее связывающие силы между ними. Если некоторые буквы на странице с обычным шрифтом красные, общая форма, которую они образуют (например, х), воспринимается с готовностью - сходные процессы, вызываемые красным, связываются. Такие же черные буквы не образуют форму, поскольку они связываются равным образом со всеми другими черными знаками на странице.

2. Чем больше сходство процессов по интенсивности, тем больше связывающие их силы. Наиболее чистая демонстрация этого - эффект Либмана . Если яркость цветной фигуры одинакова с яркостью нейтрального серого фона, на котором она воспринимается, форма цветной фигуры становится неясной. Сильные связывающие силы между процессами одинаковой интенсивности имеют место между фигурой и фоном, они ослабляют разделяющий эффект качественного различия и в результате смазывают контуры. Эффект наиболее заметен в случае голубых фигур (на сером фоне).

3. Чем меньше расстояние между сходными процессами, тем больше связывающие их силы.

4. Чем меньше временной интервал между сходными процессами, тем сильнее связывающие их силы.

Оба эти закона хорошо иллюстрируются фифеноменом. Две световые вспышки, включающиеся поочередно, при определенных условиях могут восприниматься как одно световое пятно, движущееся вперед и назад. Если временной интервал оптимальный, увеличение пространственного расстояния между вспышками снижает впечатление от движения. Мультипликаторы знают, что для того, чтобы уменьшить рывки в движении фигур, различие между последовательными рисунками, т.е. расстояние, должно быть уменьшено. Наконец, в общем, чем меньше временной интервал между поочередными вспышками, тем лучше кажущееся движение.

Мы теперь можем обратиться к перцептивной работе, производимой этими связывающими и сдерживающими силами. Коффка пишет: «...мы могли бы ожидать очень

стабильные организации каждый раз, когда оба вида сил действуют в одном и том нее направлении, например если наше пятно имеет круглую форму. Наоборот, если силы находятся в сильном конфликте, то результирующая организация должна быть менее стабильной».

Мы можем обобщить это следующим образом: чем сильнее противоречие между связывающими и сдерживающими силами, тем больше энергии в зрительном поле, способной произвести перцептивную работу. Эта перцептивная работа может иметь много форм: замыкание неполных фигур, искажение (иллюзии), группировка зрительных объектов, кажущееся движение и т. д. Если, следуя анализу Брауна и Бота, мы представим сумму всех связывающих сил, действующих на данную точку как ХС, то можно написать следующие отношения:

Если имеет место первое условие, энергия для совершения перцептивной работы отсутствует, имеется постоянное устойчивое состояние. Во втором случае, в котором связывающие силы преобладают над сдерживающими, могут быть предсказаны модификации (перцептивная работа). Третий случай с преобладанием сдерживающих сил над связывающими также представляет нестабильность в зрительном поле, но какие именно феноменальные изменения будут иметь место - неясно. Браун и Вот предполагают, что это условие для автокинетического движения.

По существу, о сдерживающих силах в теории говорится мало. Связывающие силы, действующие на данную точку, представляют собой взаимное привлечение всех сходных процессов в зрительном поле (сила векторов пропорциональна их сходству, близости и т. п.). Но что представляют собой сдерживающие силы? Их единственная функция состоит, по-видимому, в сохранении видимой локализации точки, точно соответствующей месту максимального возбуждения в том распределении, которое связывает стимул. Следовательно, в то время как связывающие силы смещают объекты в зрительном поле с их «действительной» позиции, возникают сдерживающие силы, усиливаясь до тех пор, пока XR не станет равной 1X2. Если это соображение правильно, то уравнение (3), приведенное выше, никогда не реализуется: сдерживающие силы возникают толь-

ко тогда, когда в зрительном поле происходят смещения, вызываемые связывающими силами, и они никогда не становятся сильнее, чем связывающие силы, которые их вызывают к жизни. Это соображение появилось в статье Орбисона (1939), излагающей исследование, проведенное под руководством Брауна. «Если два объекта воспринимаются как стабильная конфигурация, то, по определению, ZR = ЕС. Однако это не означает, что данные объекты не притягиваются друг к другу. Напротив, это означает, что оба объекта притягиваются друг к другу до тех пор, пока LR = "LC. Такая интерпретация предполагает, что сдерживающие силы поля увеличиваются по мере того, как объект смещается со своей позиции» .

Отсюда следует, что все зрительные поля имеют тенденцию к минимизации напряжения, т. е. к условию, при котором ЪВ. = ЕС. По существу, то, что представлено в опыте как стабильное восприятие, всегда является конечным результатом взаимодействия этих сил, и предшествующее существование и направление связывающих сил обнаруживаются в том, что воспринимаемое неидентично тому, что могло бы быть предсказано на основании ретинальной стимуляции. Каковы же направления, в которых произойдут эти изменения (т. е. каковы направления связывающих сил)? Мы уже видели, что, не будучи сдерживаемы, все процессы в зрительном поле слились бы в совершенно сбалансированную сферу, протяженную в четвертом (временном) измерении. Действительное связывание будет настолько большим, насколько позволяют существующие (ретинальные) условия. Коффка проводит аналогию с мыльным пузырем: «Почему он имеет форму сферы?» Из объемных форм сфера представляет наименьшую при данном объеме поверхность или наибольший объем для данной поверхности... Частички мыла притягиваются друг к другу, они имеют тенденцию образовывать между собой возможно наименьшее пространство, но давление воздуха изнутри заставляет их оставаться на поверхности, образуя поверхностную мембрану этого воздушного тела... Конечное, независимое от времени распределение содержит минимум энергии, способной произвести работу. Конечное, независимое от времени состояние всегда является функцией существующих условий (здесь данной формы ретинального возбуждения): хотя капли дождя в среде равной плотности имеют сферическую форму,

они приобретают сплющенную форму на твердой поверхности. Коффка заключает, что связывающие силы имеют тенденцию к правильным симметричным и простым формам. Отсюда - закон прегнантности, в соответствии с которым «психическая организация будет всегда настолько «хорошей», насколько позволяют условия» .

Безусловно, наиболее убедительное подтверждение общей гештальттеории восприятия было получено в собственных исследованиях кажущегося движения Брауна и Вота (1937). Используя специальный аппарат, они могли зажигать световые источники А, Б, В, Г (рис. 1) по кругу в темпе, который мог контролироваться экспериментатором. Если временной интервал между вспышками был большим, кажущееся движение одной точки не воспринималось: временные интервалы между А-Б, Б -В и т.д. были такими, что связывающие силы оказывались минимальными и четыре отдельные вспышки воспринимались как поочередно зажигающиеся и гаснущие. Когда временной интервал уменьшался, возникал эффект чистого фидвижения: одно световое пятно казалось описывающим углы квадрата. В этом случае Б оказывалось значительно ближе во времени к А и влияло на него связывающим образом, точно так же, как В по отношению к Б и т. д., но ♦ В было значительно отставлено от А, чтобы оказывать на него какое-либо влияние. При дальнейшем снижении временных интервалов, однако, траектория кажущегося движения сначала становилась дугообразной кривой, огибающей стороны квадрата, и затем начинала восприниматься как круг, периметр которого оказывался внутри действительных местоположений лампочек. Анализ этой последней стадии приведен графически на рис. 2. Стимуляции Б, В, Г следуют достаточно близко во времени за стимуляцией А, благодаря чему оказывают связывающее влияние на точку А. Однако величина связывающих сил в этом поле постепенно уменьшается, что изображено в длине векторов, приложенных к А на рис. 2, а. Поскольку от-

носительная величина векторов будет постепенно и непрерывно изменяться при каждом изменении в видимом положении Д> как это показано на рис. 2, б (с вектором А -Г, опущенным ради простоты), видимое движение одного источника будет выглядеть примерно как дуга круга, целиком находящегося внутри точек стимуляции. Тот же анализ применяется по отношению к каждой из четырех точек. Точные измерения полностью подтвердили эти предсказания теории, так же как и другие, которые могли быть осуществлены при изменении расстояния между источниками, интенсивности источников и т. # При дальнейшем сокращении временных интервалов размер круга - траектории движения - становится больше до тех пор, пока все 4 источника не оказываются видимыми одновременно (когда их разделяет только 50 мсек); Браун и Во т предполагают, что интенсивность связывающих сил как функция временного интервала вначале увеличивается и зате)* 1 уменьшается. Объяснения для такой функциональной зависимости не предлагается. Другая возможность состоит в тол*> что сдерживающие силы, отражающие нервные события н# сетчатке, имеют более быструю и происходящую с отрицательным ускорением функцию затухания при исчезновении стимулов по сравнению со связывающими силами. При очень коротких интервалах преобладание С сил будет небольшим; при несколько больших интервалах при данной скорости затухания возбуждение сетчатки и, следовательно, преобладание Я

сил становилось бы максимальным; при дальнейшем увеличении интервала ослабление самих связывающих тенденций привело бы к снижающим эффектам.

Другая поразительная демонстрация приложимости описанной теории предложена Орбисоном (1939). Его техника состояла в том, что он вводил объективно симметричные фигуры в поля, структурированные таким образом, что в них доминировали определенные напряжения связывающих сил. Основная гипотеза должна была подтвердиться, если бы эти объективно симметричные фигуры искажались внутри таких полей в направлениях позиций «связывающего равновесия» (т. е. позиций, которые были бы заняты, если бы отсутствовали сдерживающие силы). Рассматривая связывающие силы только как функцию пространства между сходными процессами, Орбисон теоретически определил эти позиции связывающего равновесия для каждого из использованных полей (подробности могут быть найдены в оригинальной статье). Круг на поле А и квадрат на поле Б ясно искажены настолько, что даже трудно поверить в то, что они объективно правильные (рис. 3).

Последний постулат теории восприятия гештальтпсихологии мог бы быть сформулирован следующим образом: существующая организация поля имеет тенденцию сопротивляться изменению. Мы говорим «мог бы» потому, что, хотя много перцептивных фактов подтверждает это положение и та же идея существует в геш-

тальтпсихологии относительно инсайта и решения проблемных ситуаций, имеется масса других доказательств, подтверждающих прямо противоположный тезис, а именно что существующая организация поля имеет тенденцию блокировать свое собственное постоянство .

Обратимся к примерам, подтверждающим первый тезис: трудность восприятия лица, спрятанного среди листвы на загадочной картинке, обычно объясняется доминированием предшествующей перцептивной организации. Некоторые лица испытывают затруднение при восприятии обоих из двух возможных изображений в действенных фигурах. Например, на рис. 1А, с. 340 некоторые сразу видят молодую «жену», но затем не могут увидеть «тещу». Можно привести также пример более экспериментального характе-

ра. Если на установке, подобной той, которую использовали Браун и Вот (рис. 4), лампочки А -D вспыхивают одновременно и чередуются с также вспыхивающими одновременно лампочками В -С, кажущееся движение создаст впечатление либо вертикально (если расстояния АВ и CD будут сделаны меньше, чем расстояния АС и BD), либо горизонтально колеблющейся линии (если расстояния АВ и CD будут больше, чем АС и BD). Теперь предположим, мы начали с позиции (2) на рис. 4, где всегда воспринимается вертикальная колеблющаяся линия, и постепенно увеличиваем расстояние между A is. В. Когда достигается положение, при котором В оказывается на равном расстоянии от А и D (3), сдвига в направлении кажущегося движения не происходит. В действительности

восприятие вертикальной колеблющейся линии продолжается вплоть до положения, при котором расстояние АВ гораздо больше расстояния АС (4), прямо противореча закону близости в отношении связывающих сил. Наконец, достигается точка (5), в которой напряжение слишком велико, и фигура внезапно превращается в горизонтальную колеблющуюся линию.

Существующая организация поля совершенно очевидно сопротивляется изменению, обнаруживая тенденцию к сохранению постоянства. Психологи другого поколения склонны были бы рассматривать это как иллюстрацию «установки».

Каковы доказательства противоположного тезиса, что существующая организация поля создает силы, которые имеют тенденцию ее разрушить? Келер , используя объект с обращающимися фигурой и фоном, нашел, что частота обращения увеличивается со временем наблюдения. Если же после длительного наблюдения изображение обращалось так, что контуры попадали на относительно «свежие» участки, наблюдалось, напротив, повышение стабильности. На основании этого факта он заключил, что продолжительное действие процесса, образующего фигуру в данной области зрительной ткани, ослабляет организующие силы, которые поддерживают эту структуру. Другой цитируемый пример - эффект последействия фигуры. После продолжительного рассматривания фигуры наблюдается смещение в другой (тестирующей) фигуре в направлении из области, получившей наибольшее насыщение.

То, что процессы организации сопровождаются обеими тенденциями - к усилению и ослаблению ее стабильности,- представляется очевидным, но как соотносятся эти тенденции, остается неясно.

Литература

1. Boring E.G. Sensation and perception in the history of experimental psychology. New York: Appleton-Century-Crofts, 1942.

2. Brown J. F. & VothA C. The path of seen movement as a function of the vectorfield. Amer. J. Psychol., 1973, 49, 543-563.

3. Cannon W. B. & RosenbluethA. Automatic neuro-effector systems. New York: Macmillan, 1937.

4. Koffka K. Principles of Gestalt psychology. New York: Harcount, Brace, 1935.

5. Kohler W The place of valu In a world of facts. New York: Liveright, 1938.

1940°^ W " DynamiCS in P s y ch °bgy. New York: Liveright, "

7. Kohler W. & Wallach H. Figural after-effects. Proc. Amer ■ Phil. Sac, 1944, 88, 269-357.

8. Orbison W. D. Shape as a function of the vector field Amer. J. Psychol., 1939, 62, 31-45.

Проблема понимания является главной сферой исследований в данной области. Существуют 3 аспекта понимания:

· Выявление значения понятий сообщения

· Определение намерений коммуникатора

· Понимание причин поведения коммуникаторов.

Анализу понимания посвящена «Теория значения» Ч. Осгуда (60-е гг, XX век)-опора на достижения бихевиоризма. Осгуд определяет способы определения значения, и то, как они связаны с мнением и поведением. Большинство значений изучается не как результат опыта взаимодействия с реальными объектами, а как ассоциация между одним знаком и другим, то есть здесь прямой контакт не обязателен.

Метод семантического дифференциала – это метод измерения значения. Он измеряет то, что называется коннотацией. Для этого Осгуд предложил 3 основных характеристики значения человека:

· Общая оценка (плохой - хороший)

· Активность (активный – неактивный)

· Потенциал (сильный – слабый)

Данный метод включает 3 стадии:

1. Выявить характеристики, которые необходимо исследовать и расположить их в бинарно – противоположном порядке.

2. Проведение опроса группы.

3. Подсчет средних величин.

Фиске изучал восприятие человека при прямой съемке и при съемке под углом в 45 гр. Реципиенты дали более благоприятную оценку под углом 45 гр.

Теория значений Ч. Осгуда и метод семантического дифференциала Метод семантического дифференциала - метод психолингвистики и экспериментальной семантики, является частной разновидностью способов построения субъективных семантических пространств. Он был разработан в 1955 г. группой американских психологов во главе с Ч. Осгудом в ходе исследования механизмов синестезии и получил широкое применение в исследованиях, связанных с восприятием и поведением человека, с анализом социальных установок и личностных смыслов. Его используют в психологии и социологии, теории массовых коммуникаций и рекламе, а также в области эстетики. Как полагает Осгуд, метод позволяет измерять т.н. коннотативные значения - те состояния, которые следуют за восприятием символа-раздражителя и необходимо предшествуют осмысленным операциям с символом

Основная идея этого экспериментального метода, описанного в книге Осгуда, Дж.Суси и П.Танненбаума Измерение значения , заключается в характеристике значения слова по трем независимым градуальным параметрам:- оценки (шкала «хороший/плохой»), - силы (шкала «сильный/слабый») - активности («активный/пассивный»), задающим дислокацию слова в некотором семантическом пространстве. Для определения значений этих параметров используются более частные шкалы («большой/маленький», «холодный/горячий», «сухой/влажный» и проч.), относительно которых испытуемым предлагается дислоцировать слово; в ряде случаев экспериментаторы ограничиваются характеристикой значения на частных шкалах, не осуществляя последующего сведения их к базовым параметрам

(1916- 1991) - американский психолог, специалист в области экспериментальной психологии, социальной психологии, психологии личности, психолингвистики. Сторонник бихевиоризма, создатель методики семантического дифференциала. Д-р философии (1945), засл. профессор Иллиной-ского ун-та (1949). Научно-организационная деятельность О. была отмечена наградой АРА За выдающийся вклад в психологическую науку (1960). В 1963 г. он был избран Президентом АРА. Получил награду Курта Левина За вклад в решение социальных вопросов (1971). Был членом Национальной академии наук (с 1972) и почетным пожизненным членом Нью-Йоркской академии наук (с 1977). Образование получил вДартмутс-ком колледже (бакалавр, 1939), где заинтересовался психологией. Продолжил образование в Йельском ун-те (1942-1945), где был ассистентом Роберта Сирса и работал вместе с Арнольдом Гезеллом и Ирвином Чайльдом. Защитив докт. дис. по философии (1945), провел часть 1945 г. на базе военно-воздушных сил (Смо-ки-Хилл) и на базе подводных лодок (Нью-Лондон). В этом же году получил предложение преподавать в Коннектикутском ун-те (1945-49). В 1949 г. О. переезжает в Урбана-Шампэйн, где в качестве засл. профессора продолжает свою научную и преподавательскую деятельность в Иллинойском ун-те. В 1950-х гг. исследует природу и методы измерения мыслительных процессов, обобщив результаты в монографии: Method and Theory in Experimental Psychology (1953). Научные достижения О. наиболее явно проявились в нескольких сферах: аналитическом подходе к радикальному бихевиоризму (бихевиоризм против когнитивиз-ма), писихолингвистике, теории смысла, кросс-культурных исследованиях и борьбе за мир. О. считал себя бихевиористом, однако утверждал, что простые теории, построенные по принципу стимул-реакция (такие, как теория, предложенная Б. Скиннером), неспособны объяснить большую часть поведенческих реакций человека, особенно такого сложного поведения, как язык и мышление. Для анализа этих сложных типов поведения необходимо, по мнению О., допустить ненаблюдаемые реакции, а это противоречило формулировкам радикальных бихевиористов. Тем не менее, О. продолжал считать свою работу бихевиористской по сути, потому что ключевые семантические характеристики всегда выводились им из реального поведения в ответ на реальные стимулы. Работа О. в области психолингвистики так же основывалась на исходно бихевиористской точке зрения. И несмотря на то, что он подчеркивал большую значимость семантики по сравнению с синтаксисом, эта работа не привлекла достаточного внимания в связи с резкой критикой Ноэмом Хомским ограниченности бихевиористского подхода (On understanding and creating sentences / American Psychologist, 18, 1963). Разрабатывая теорию смысла, О. придерживался теоретической схемы Халлиэна, когда формулировал свою медиативную теорию смысла. Он предположил, что слова репрезентируют вещи, потому что они представляют собой как бы сжатое повторение актуального поведения по отношению к этим вещам. Совместно с Суси и Танненбаумом он разработал семантический дифференциал в качестве средства объективного измерения смысла. Методика предлагала респонденту отметить изучаемое понятие на нескольких биполярных семибалльных шкалах. Анализ ответов позволил обнаружить три базовых измерительных фактора: оценку (хороший-плохой), силу (слабый-сильный) и активность (активный- пассивный). Метод семантического дифференциала продолжает широко использоваться, но уже не столько для измерения лексического значения слов, сколько для измерения эмоциональной реакции на слово, т.е. на его аффективное значение. С самого начала своей научной деятельности (еще в Дартмуте, где он изучал антропологию) О. проявлял интерес к культурологии. Работая в 1958-1959 гг. в Центре по развитию наук о поведении, он решил проверить универсальность измерительной факторной структуры семантического дифференциала (оценка-сила-активность), а именно - является ли эта измерительная структура специфичной только для английской и американской культуры или она работает в других культурах. Он провел огромное кросс-культурное исследование на 30 языковых и культурных группах, измеряя 620 понятий. Результаты подтвердили универсальность измерительных факторов семантического дифференциала (The cross-cultural generality of visual-verbal synaesthetic tendencies / Behavioral Science, 5, 1960; Semantic differential technique in the comparatives tude of cultures / American Anthropologist, 66, 1964; Lectures on Language Performance, 1979). Значительное место в общественно-научной жизни О. занимало психологическое изучение социальных проблем и борьба за мир. Он считал, что психологи могут и должны бороться за предотвращение войн. В своих публикациях и выступлениях на различных форумах предлагал стратегию постепенных и взаимных инициатив по снижению напряжения. Целью этой программы было достижение отношений доверия и сотрудничества между участниками посредством встречных маленьких шагов в пределах своей системы безопасности, что в конечном итоге позволяет уменьшать эскалацию напряжения и достигать мирных соглашений (An Alternative to War or Surrender, 1966; Perspective in Foreign Policy, 1966). Л.А. Карпенко

Термин «конгруэнтность», введенный Ч. Осгудом и П. Танненбаумом, является синонимом термина «баланс» Хайдера или «консонанс» Фестингера. Пожалуй, наиболее точным русским переводом слова было бы «совпадение», но сложилась традиция употреблять термин без перевода. Впервые концепция конгруэнтности была изложена в 1955 г., причем создана и разработана она была независимо от Хайдера и Фестингера. Главное отличие теории Осгуда и Танненбаума от других теорий соответствия заключается в том, что делается попытка предсказать изменение отношения (или аттитюда), которое произойдет у личности под влиянием стремления установить соответствие внутри ее когнитивной структуры, не к одному, а одновременно к двум объектам, если речь идет о триаде. Чаще всего областью практического применения теории является область массовых коммуникаций, поэтому все примеры приводятся обычно из этой сферы. Даны, как всегда в таких примерах: Р- реципиент, К- коммуникатор, О- информация о каком-либо объекте, предоставляемая коммуникатором реципиенту. Если реципиент позитивно оценивает коммуникатора, который вдруг дает позитивную оценку какому-то явлению, которое сам реципиент оценивает негативно, то в когнитивной структуре этого реципиента возникает ситуация неконгруэнтности; два рода оценок - моя собственная и позитивно мною воспринимаемого"коммуникатора - не совпадают.Согласно Осгуду и Танненбауму, в отличие, например, от Хайдера, выход из этой ситуации - одновременное изменение отношения реципиента и к коммуникатору, и к объекту. По терминологии Осгуда и Танненбаума, хайдеровским «позитивным отношениям» здесь соответствуют «ассоциативные утверждения», а «негативным отношениям» - «диссоциативные утверждения». Эти термины вводятся потому, что методика, которая применяется Осгудом для установления направления изменения отношения, связана именно с измерением этих двух типов утверждений. Это хорошо известная методика семантического дифференциала, примененная Осгудом (1942 г.) при изучении синестезии, социальных стереотипов (1946 г.) и проверенная позднее в эксперименте Танненбаумом применительно к теории конгруэнтности .

Создавая методику семантического дифференциала, Осгуд работал в специфической области психологии - в области исследования значений или, более точно, в его терминологии, в области «прагматических значений» [см. Петренко, 1997]. Любопытно отметить, что, хотя проблематика, которая интересовала Осгуда уже в то время, была довольно традиционной проблематикой когаитивизма, сам подход его во многих случаях несет явную печать бихевиоризма. Разрабатываемая Осгудом техника измерения значений прямо связывается самим автором с теориями научения, в частности само значение понимается как важнейшая переменная поведения . Вместе с тем сам же автор апеллирует и к «менталистской» точке зрения на значение, а в дальнейшем приходит к построению теории, прочно вписывающейся в чисто когнитивистскую традицию. Этот факт является еще одной иллюстрацией размывания границ между теоретическими подходами, которое происходит в реальной исследовательской практике.

Осгуд опирался на тот факт повседневной жизни, что человек постоянно сталкивается с такой ситуацией, что стимул как некоторый знак и стимул как некоторый объект никогда не совпадают. Поэтому перед человеком всегда встает проблема, при каких условиях стимул-знак вызывает те же самые реакции, что и стимул-объект. Осгуд предположил, что реакции на знак «предположительно зависят от предшествующего ассоциирования знака с означаемым» . Было важно разработать методику, которая была бы пригодна для выявления отношения испытуемого к объекту на основании его отношения к знаку. Методика семантического дифференциала обеспечивала количественное и качественное индексирование значений при помощи особых шкал. Было высказано предположение, что если индивид воспринимает знак «опасность», у него возникают такие же формы эмоциональных реакций, как и реакции, вызываемые объектом, представляющим опасность.

Методика предназначалась для исследования субъективного значения понятий. Испытуемому предъявляются в виде биполярных прилагательных-антонимов наборы альтернативных вербальных ответов, которые представляют собой концы континуума, разделенного на семь ступеней. Далее употребление методики известно: испытуемый отмечает позицию на шкале, которая наиболее полно соответствует направлению и интенсивности его суждений. При этом важно заметить, что методика позволяет фиксировать и направление, и интенсивность отношения. При помощи факторного анализа из 12 пар прилагательных были выделены три группы факторов: оценки (хороший-плохой), активности (активный-пассивный), силы (сильный-слабый). Легко видеть, что семантический дифференциал имеет дело не с денотативными значениями, а с коннотациями, или, как говорит Осгуд, «с эмотивными», «метафорическими» значениями . Так, например, слово «молоток» может быть коннотативно интерпретировано как «твердый», «тяжелый», «холодный» гораздо скорее, чем при помощи определения из словаря - «инструмент для забивания гвоздей». По существу здесь исследуется именно не семантика, а эмоциональная окраска значений, хотя метод, как ни парадоксально, называется «семантическим дифференциалом».

Хорошо известно, что методика семантического дифференциала удобна в том смысле, что помогает прямым замером измерить отношение испытуемого к социальным объектам. В отличие от традиционных методик шкалирования здесь от испытуемого не требуется выразить свое отношение к объекту через согласие или несогласие с предлагаемыми суждениями. Он производит эту оценку сам, при помощи биполярных определений. В практике американских исследований семантический дифференциал применялся многократно, например, в экспериментах при оценке политических ораторов и др. Важнейшим условием корректного применения методики является правильный подбор биполярных оценочных пар, для чего Осгудом разработана специальная теория «семантического пространства значений» (которое и образуется набором семантических шкал, состоящих из пар прилагательных).

Не вдаваясь сейчас в подробности содержания этой теории, отметим лишь, что она включает в себя следующие основные идеи:а) возможность определить место каждого значения в некотором семантическом пространстве: собственно, «семантическая дифференциация» и есть последовательное сведение понятия к точке в многомерном семантическом пространстве; б) возможность вычисления расстояний между значениями (различие в значении двух понятий и есть функция различий их соответствующих положений в одном и том же пространстве); в) возможность зафиксировать сдвиг значений слов при вхождении их в словосочетания. Именно эти принципы теории позволяют использовать методику семантического дифференциала в контексте теории конгруэнтности .

Обосновывая возможность перехода от идеи семантического пространства к измерению отношений, Осгуд писал: «Точка в пространстве, служащая нам операциональным определением значения, имеет два основных свойства - направление от начальной точки и расстояние от начальной точки. Мы можем рассматривать эти свойства как качество и интенсивность значения соответственно» . И хотя, по мнению автора, принцип конгруэнтности не зависит непосредственно от семантического дифференциала как вида измерительного инструмента, последний все же может быть применен и при исследовании конгруэнтности, поскольку «до той степени, до которой семантический дифференциал служит мерой познавательных событий, он является «естественным» средством проверки принципа» .

В отличие от теорий Хайдера и Ньюкома теория Осгуда и Танненбаума делает два предположения, которые позволяют прогнозировать исходы дисбалансных состояний.

1. Дисбаланс в когнитивной структуре Р (в частности, в его аттитюдах) зависит не только от общего знака отношения Рк К и К к О, но и от интенсивности этого отношения. Так, отношение может быть положительным, но различным по степени (можно что-то или кого-то «сильно любить», просто «любить» и т.д.). С точки зрения Осгуда, различная интенсивность отношения тоже может привести к возникновению «неконгруэнтных ситуаций». Логично в этом случае ввести процедуру измерения именно этой интенсивности отношений, для чего и можно использовать методику семантического дифференциала.

2. Восстановление баланса может быть достигнуто не только за счет изменения знака отношения Р к одному из членов триады, но и путем изменения и интенсивности, и знака, причем одновременно к обоим членам триады. При этом величина изменения в каждом случае будет обратно пропорциональна интенсивности отношения (более крайние оценки изменяются в меньшей степени, т.е. чем более интенсивно, например, отношение Р к О, тем меньше оно изменится при «возвращении» системы в конгруэнтное состояние). Наибольшему изменению в неконгруэнтных состояниях, следовательно, подлежат малополяризованные отношения.

В общем виде это может быть пояснено на следующем примере. Допустим, что Р не расположен к К, и оценим силу его негативного отношения в три единицы (его отношение в этом случае обозначим как -3). Вместе с тем Р достаточно хорошо относится к О (обозначим это позитивное отношение как +2). Если теперь Р (пусть это будет некий реципиент, воспринимающий сообщение коммуникатора) услышит, что К утверждает что-то положительное относительно О, то для Р возникает неконгруэнтная ситуация. По Осгуду, Р будет стремиться выйти из этой ситуации, одновременно изменяя свое отношение и к К, и к О. При этом несколько снизится степень «положительности» в отношении к О, но также снизится и степень «отрицательности» в отношении к К. Окончательный баланс будет достигнут лишь при условии одинакового («выравненного») отношения Р и к К, и к О как по знаку, так и по интенсивности. Поэтому величина изменения отношений Рк К и к О будет измеряться по формулам:

где ДКО- изменение отношения Рк О; ДКК- изменение отношения Р к К; О и К - абсолютные величины аффективных отношений Р к О и Р к К, р" - величина «давления в сторону конгруэнтности», т.е. величина суммарного изменения отношений, необходимого для выравнивания их значений. Эта величина получается измерением расстояний между значениями по оценочной шкале семантического дифференциала.Подставив теперь в эти формулы принятые нами значения, характеризующие отношения Р к К (-3) к Рк О (+2), получим.

Это означает, что изменение отношения Рк О должно «сдвинуться» на три единицы, а отношение Р к К- на две единицы, причем направление этих изменений будет таково, чтобы значения, выражающие эти отношения, сближались.

Значения формул хорошо поясняются графически:

На графике видно, что более поляризованное негативное отношение Рк К (оно было равно -3) изменилось в сторону «улучшения», но не слишком сильно (сдвинулось на две единицы), и достигло - 1. В то же самое время менее поляризованное позитивное отношение Рк О (оно было равно +2) также сдвинулось, но в сторону «ухудшения», причем в более сильной степени, чем отношение Рк К (сдвиг здесь равен трем единицам). В итоге значение отношения Р к О также достигло точки - 1. Таким образом, значения обоих отношений уравнялись и конгруэнтная ситуация восстановлена.

В теории Осгуда и Танненбаума разработаны и более сложные формулы, которые дают возможность подсчета величины и направления изменения отношения как для ассоциативных, так и для диссоциативных утверждений. Таким образом, в основу всех измерений здесь положена методика семантического дифференциала.

Экспериментальная проверка пригодности этой методики для таких нужд была осуществлена Танненбаумом в исследованиях 1953 и 1956 гг. Группе испытуемых было предложено три источника информации (К): профсоюзные лидеры, газета «Чикаго трибюн», сенатор Р. Тафт. Были измерены по шкалам семантического дифференциала отношения студентов к этим источникам. Далее испытуемым были предложены три темы для выражения своего отношения к ним: легализованные азартные игры, проект сокращения срока обучения в колледжах, абстрактное искусство. В первой серии эксперимента все испытуемые формулировали свое отношение к трем названным проблемам, и это отношение также замерялось по методике семантического дифференциала. Через месяц - во второй серии эксперимента - испытуемым были прочитаны вымышленные статьи, якобы исходящие от трех различных источников информации (т.е. от имени профсоюзных лидеров, газеты «Чикаго трибюн» и сенатора Р. Тафта) и содержащие в себе совершенно различную оценку трех названных явлений. После этого снова измерялось отношение испытуемых ко всем трем сюжетам и выявлялось, насколько и в какую сторону изменились оценки по сравнению с полученными в начале эксперимента, т.е. «независимо» от источников информации. Фактические данные эксперимента (т.е. «сдвиг» в отношениях как к проблемам, так и к источникам информации) и данные, полученные при подсчете по формуле, в основном совпали, что дало основание Танненбауму сделать вывод о пригодности модели Осгуда для прогноза .

Правда, при этом было сделано две оговорки. Во-первых, отношения к объекту (в эксперименте - к трем предложенным для оценки явлениям) в неконгруэнтных ситуациях оказались устойчивее, чем отношения к коммуникатору (в эксперименте - к трем источникам информации). Во-вторых, модель не работает при очень больших р («давлении в направлении конгруэнтности»), т.е. при очень высокой поляризации отношений к оцениваемой теме и к источнику информации (в эксперименте в этом случае испытуемые просто отказывались верить в подлинность текста, выдаваемого от имени одного из источников).

При учете этих двух поправок прогноз изменения отношений с реальными изменениями давал корреляцию +0,96 . Такой результат показывает, что теория конгруэнтности Осгуда и Танненбаума представляет собой известный прогресс по сравнению с другими теориями соответствия, поскольку в большей степени обеспечивает прогнозирование изменения отношений, происходящего под влиянием стремления достичь соответствия в когнитивной структуре реципиента. Однако легко заметить, что направление этого прогресса весьма односторонне: улучшается система измерения изменяющихся отношений (т.е. в определенном смысле совершенствуется описание природы когнитивного несоответствия), теория принимает более «респектабельный» вид, внутри принятой системы постулатов возникает большая логическая связанность между суждениями. Но все это относится к совершенствованию лишь формальной стороны теории и не касается обогащения ее содержания.

В теории Осгуда и Танненбаума не ставится ни один из принципиальных вопросов, выдвигаемых критиками теорий соответствия, а именно о допустимости исходных определений, об их обоснованности, о самом «спектре» факторов, детерминирующих возникновение несоответствия, о связи когнитивного несоответствия и мотивации, когнитивного несоответствия и поведения и т.д. Вместе с тем без ответа на эти вопросы теориям соответствия трудно претендовать на то, что найден действительно общий подход к объяснению социального поведения. Как видно, все они, без исключения, не могут вырваться из круга одинаковых для всех трудностей.

Суммируя, можно так определить эти трудности:

1. Все теории соответствия страдают достаточно неточными определениями своих основных понятий. Рассмотренные более подробно в связи с теорией когнитивного диссонанса возражения по поводу понимания «следования» и «неследования» как основы соответствия и несоответствия могут быть с тем же успехом приложимы и к теории сбалансированных структур, и к теории коммуникативных актов, и к теории конгруэнтности. Сколько бы далее ни формализовать характер этих «следований» и «неследований», без одновременной разработки содержательной стороны психологики эти теории не могут стать более строгими.

2. Рыхлость исходных понятий как важнейших элементов теории ведет к достаточно уязвимым моделям объяснения, при помощи которых интерпретируются факты. В сущности - и это несмотря на неявно существующую претензию - теории соответствия не могут предложить сколько-нибудь строгих моделей объяснения. Важно не то, что эти теории исходят из соображений здравого смысла (может быть, в социальной психологии в определенных ее разделах это и неизбежно), а то, что «на выходе», т.е. в интерпретациях, сплошь и рядом получаются объяснения, мало отличающиеся от суждений здравого смысла. Психологический механизм возникновения несоответствия остается не объясненным в терминах психологической науки, наличие его лишь констатируется при апелляциях к жизненному опыту. 3. Почти все случаи построения моделей, к которым прибегают авторы теорий соответствия, оказываются сверхупрощениями. Практически во всех них когнитивная структура индивида представлена не более чем тремя элементами, и переход от этой упрощенной схемы к более сложной нигде не проработан. Можно, конечно, сказать, что эти теории и не брали на себя обязанность анализировать сложную ситуацию изменения когнитивной структуры человека в группе (в любой, а не только в диаде или триаде). Но коль скоро они коснулись проблем межличностных отношений, коммуникативных актов и прочих характеристик групповой активности, они «обрекли» себя на постановку и этих вопросов, между тем ничего не дав для прогресса такого рода анализа.

Поэтому, хотя теории соответствия и дают определенную возможность для проведения исследований в области изменения аттитюдов, межличностной перцепции, аттракции и коммуникации в группах, они в лучшем случае ценны тем, что зафиксировали ряд любопытных феноменов и дали им «право на существование» внутри социальной психологии как науки. Решения этих проблем надо еще ожидать.

Одну из причин такого относительного неуспеха теорий соответствия называет МакГвайр, сам проявляющий большой интерес к этим теориям. Он считает, что принятый на вооружение теоретиками соответствия принцип, признающий потребность в соответствии когнитивной структуры важнейшей потребностью человека, превратился на протяжении пятнадцати лет их существования в самоцель, в то время как должен был быть лишь средством для объяснения целого ряда сложных проблем мышления. Прогресс в совершенствовании лишь формальной стороны теории МакГвайр склонен считать ответственным за «игнорирование концептуальных структур и их функционирование» . По его мнению, по мере развития теории соответствия вообще уходят в совсем другие области по сравнению с теми, которые были обозначены при их возникновении (а именно: соотношение рационального и нерационального в поведении человека, соотношение логичного и алогичного в его действиях): «Дело часто подменяется другими проблемами: образованием понятий, информационными процессами, воспроизведением когнитивных процессов на компьютерах и т.д.» .

Не менее острой является и критика теорий соответствия со стороны Д. Катца. Отмечая слабую связь теорий соответствия с проблемами мотивации, Катц делает и более общий упрек методологического плана. Он полагает, что теории когнитивного соответствия сузили фокус рассмотрения когнитивных проблем лишь до проблемы когнитивного конфликта, который при этом и сам оказался чрезвычайно обедненным: при характеристике конфликта лишь констатируется неконгруэнтность элементов и оставляется без анализа содержание этих элементов . Такое сужение проблемы далее сознательно используется для разработки определенной стратегии исследования, а именно лабораторного, экспериментального исследования.

Приверженность определенному методу исследования имеет некоторую внутреннюю связь с исходными теоретическими принципами когнитивизма. Тот факт, что объяснения мотивации, предлагаемые во всех теориях соответствия, остаются в пределах мотивации изменения когнитивных структур, т.е. адресованы преимущественно перестройке сознания, а не действительности, позволил сконцентрировать внимание на чисто психологическом механизме процесса, не соотнося его с проблемами реальной деятельности людей. Известным методологическим «оправданием» такого подхода и служит апелляция к лабораторному эксперименту: именно здесь можно достигнуть достаточно высокой точности в исследованиях такого механизма. Перспектива построить строгое лабораторное исследование способов перестройки когнитивных структур обладает, конечно, определенной заманчивостью, но вместе с тем оправдывает ряд изначально заданных ограничений, в том числе и прежде всего логическую неоднозначность основных понятий, типов связи между ними. По требованиям лабораторного эксперимента на определенном этапе исследования от этого можно абстрагироваться. Однако в дальнейшем абстрагирование такого рода исключает возможность экстраполяции полученных результатов на реальную жизнь. Исследования, таким образом, остаются достаточно «респектабельными», но и достаточно «стерильными».

Другое соображение принципиального порядка касается собственно теоретического постулата, принимаемого когнитивистской ориентацией. Все теории соответствия исходят из идеи, что потребность в связанности, интегрированности когнитивных структур есть фундаментальная потребность человеческой психики. Но, как справедливо отмечают Б. В. Фирсов и Ю. А. Асеев, «желание организовать когнитивный мир индивидуума в единое целое не является и не может быть основным и единственным мотивом познавательной деятельности человека» [Фирсов, Асеев, 1973, с. 38].

При абсолютизации принципа гомеостазиса исключается принятие таких решений, которые связаны с поиском нового, выходящего за рамки привычных схем. «Наряду со стремлением к стабильности устойчивых систем, - пишут Б. М. Фирсов и Ю. А. Асеев, - мы с тем же, если не с большим, правом можем постулировать существование в человеке стремления к новому, «ориентировочно-исследовательский» рефлекс, заставляющий его обращать внимание и активно искать как раз те элементы ситуации, которые не укладываются в рамки его пройонцептов» [там же]. Все эти проблемы могут и не встать, если исследование замкнуто лабораторией, когда, по существу, элиминированы содержательные моменты поведения, когда в условиях лабораторной инструкции снято, например, общественное значение передаваемой информации или оно присутствует, но дано испытуемому в незначимой для него (с точки зрения его социального статуса, реальной общественной позиции) ситуации. В значительной степени все названные здесь ограничения относятся не только к теориям соответствия, но и ко всему классу когнитивных теорий в социальной психологии вообще. Выше уже говорилось о том, что кроме теорий соответствия когнитивистская традиция включает в себя идеи еще целого ряда авторов, сохраняющие общую когнитивистскую окраску, но не опирающиеся на принцип соответствия.