Небывалые по масштабу расстрелы 1937 - 1938 гг. были, как известно, следствием решения Политбюро ВКП (б) от 2 июля 1937 г. о проведении широкомасштабной операции по репрессированию целых групп населения. Во исполнение этого решения вышел «знаменитый» оперативный приказ №00447 от 30 июля 1937 г. за подписью Ежова по «репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Под «другими антисоветскими элементами» подразумевались: «члены антисоветских партий, бывшие белые, жандармы, чиновники царской России, каратели, бандиты, бандоспособники... реэмигранты», а также «сектантские активисты, церковники и прочие, содержащиеся в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях».

«Антисоветские элементы» делились на две категории. К первой относились «все наиболее враждебные из перечисленных элементов», подлежавшие «немедленному аресту и по рассмотрении их дел на тройках - РАССТРЕЛУ». Ко второй категории были отнесены «менее активные, но все же враждебные элементы», их ждал арест и заключение в лагеря на сроки от 8 до 10 лет. Согласно представленным начальниками краевых и областных управлений НКВД учетным данным, из Центра был спущен план по двум категориям репрессируемых. По Москве и Московской области первоначальный план составлял 5 000 человек по первой категории и 30 000 по второй.

«Если во время этой операции будет расстреляна лишняя тысяча людей - беды в этом особой нет», - писал Ежов в разъяснениях к приказу.

Всю широкомасштабную операцию по репрессированию предлагалось провести за четыре месяца (потом она еще дважды продлевалась).

О том, как совершались казни на Бутовском полигоне, рассказал в начале 1990-х гг. и.о.коменданта АХО Московского управления НКВД капитан А.В.Садовский. Он отвечал за приведение в исполнение приговоров по Москве и Московской области, в том числе и на Бутовском полигоне, с января по октябрь 1937 г.

Храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове.

Автозаки, в которых помещалось до пятидесяти человек, подъезжали к полигону со стороны леса примерно в 1-2 часа ночи. Деревянного забора тогда не было. Зона была огорожена колючей проволокой. Там, где останавливались машины, находились вышка для охраны и прожектора, закрепленные на деревьях. Неподалеку виднелись два строения: небольшой каменный дом и длиннейший, метров восьмидесяти в длину, деревянный барак. Людей заводили в барак якобы для «санобработки». Непосредственно перед расстрелом объявляли решение, сверяли данные. Делалось это очень тщательно. Эта процедура продолжалась порой в течение многих часов. Исполнители приговоров в это время находились совершенно изолированно в каменном домике, стоявшем неподалеку.

Приговоренных выводили по одному из помещения барака. Тут появлялись исполнители, которые принимали их и вели - каждый свою жертву - в глубину полигона в направлении рва. Стреляли на краю рва, в затылок, почти в упор. Тела казненных сбрасывали в ров, устилая ими дно глубокой траншеи. «Уборкой» тел занимались специально выделенные для этого сотрудники НКВД.

За день редко расстреливали меньше 100 человек. Бывало и 300, и 400, и свыше 500. Например, 8 декабря 1937 г. было расстреляно 474 человека, а 17 и 28 февраля 1938 г. - соответственно 502 и 562 человека.

У исследователей имеются большие сомнения по поводу того, что число расстрелянных по актам соответствует истине. Возможно, как и в Ленинграде , где это подтверждено документально (сведения ред. Книги памяти «Ленинградский мартиролог» А. Я. Разумова), людей расстреливали в течение нескольких дней, а оформляли потом одним числом.

Исполнители пользовались личным оружием, чаще всего приобретенным на гражданской войне; обычно это был пистолет системы «наган», который они считали самым точным, удобным и безотказным. При расстрелах полагалось присутствие врача и прокурора, но, как мы знаем из показаний самих исполнителей, соблюдалось это далеко не всегда. В дни расстрелов всем исполнителям и охране выставлялось ведро водки, из которого можно было черпать сколько угодно. (Да и как выполнять подобную работу, не оглушая себя спиртным?!) В сторонке стояло еще ведро с одеколоном. По окончании расстрелов ополаскивались одеколоном, т. к. от исполнителей за версту несло кровью и порохом. По их собственному признанию, от них «даже собаки шарахались».

Затем исполнители шли в комендатуру, где от руки заполняли бумаги, в конце акта о приведении приговоров в исполнение ставили свои подписи. После всех необходимых формальностей полагался обед, после чего исполнителей, обычно мертвецки пьяных, увозили в Москву. К вечеру на месте казни появлялся человек из местных; он заводил бульдозер, стоявший для этих целей на полигоне, и тонким слоем земли присыпал трупы. На следующий день расстрелов все повторялось сначала.

До августа 1937 г. расстрелянных хоронили в небольших отдельных ямах-могильниках, следы их можно обнаружить на территории Бутовского полигона и за его пределами. Но с августа 1937 г. казни в Бутове приняли такие масштабы, что «технологию» расстрелов и захоронений пришлось изменить. В Бутово доставили мощный экскаватор типа «Комсомолец», предназначенный для рытья каналов. С его помощью заранее рыли громадные рвы, длиной в сотни метров, шириной в три-пять и глубиной в три с половиной метра.

Всего таких рвов на Бутовском полигоне 13, по имеющимся данным в них захоронено 20 760 человек. Расстреливали в первую очередь «националов» -за шпионаж, потом «бывших» и «церковников» - за антисоветскую агитацию, затем - инвалидов, которых из-за их нетрудоспособности отказывались содержать в тюрьмах и принимать в лагеря.

Поражают сроки, в которые укладывалось все делопроизводство. Бывало, от ареста до расстрела проходило два дня (таких имеется три следственных дела); или пять-шесть дней (таких дел - 16); или семь-восемь дней (таких уже - 118)... Быстро проводилось следствие по обвинению в антисоветской агитации, немного дольше - в «террористических диверсионных (националистических) действиях» или «настроениях». Дела «по шпионажу» не были короткими: определяли «резидентов», выверяли «пароли», «явочные квартиры». Этих обвиняемых мучили по несколько месяцев, иногда даже по году. Подавляющее большинство расстрелянных (80-85%) были люди беспартийные; около половины из всех имели низшее образование. Одним словом, это были люди, далекие от политики. Здесь расстреливали и 15 -16-летних мальчишек и 80-летних стариков. Опустошались целые селения, в Бутове лежат по 10-30-40 человек - из какой-нибудь одной деревни или поселка.

В основном, шло истребление мужской части населения: мужчин расстреляно здесь 19 903 человека, женщин - 858 человек. Полуграмотных или неграмотных крестьян, ставивших крестики вместо подписи под протоколами допросов, обвиняли в «троцкизме», контрреволюционной террористической деятельности - в то время как они и слов-то таких не знали. Они не понимали, за что их взяли, куда везут. Наверное, некоторые так и умирали - не понимая, что происходит.

Поводы для арестов и расстрелов подчас бывали просто смехотворны.

Вина некоторых казненных на полигоне заключалась лишь в том, что они хранили переписанное от руки стихотворение Есенина, направленное против «придворного поэта» Демьяна Бедного («антисоветская агитация!»). Или книгу С.Нилуса «На берегу Божьей реки» («национализм,антисемитизм, церковное мракобесие!»). Или, не дай Бог, у кого-то припрятан был портрет последнего царя («диверсия, монархические настроения!»). Иных привели в Бутово невинные шутки, которые они позволяли себе (иногда даже в стихах), в адрес прославленного летчика Водопьянова. Это тоже почему-то не прощалось. Попал на полигон наборщик 1-й Образцовой типографии, допустивший непоправимую ошибку в своей многотиражке «Правда полиграфиста»: вместо «троцкистской нечисти» набрал - «советской нечисти». Он и женщина-корректор поплатились за это жизнью. В Бутове окончились дни одного райкомовского работника; войдя в раж на демонстрации, бедолага что есть мочи крикнул в громкоговоритель: «Да здравствует Гитлер!» - вместо «Да здравствует Сталин!» (Ну, его, конечно, под белы рученьки увели куда следует, и сколько он потом не оправдывался, что это получилось «нечаянно», «не знаю как», никто ему не поверил.) Некоторые оказались в бутовских рвах лишь потому, что их захудалая комнатенка в коммуналке приглянулась соседу или жене соседа. (Хорошие отдельные квартиры после ареста их жителей предназначались серьезным людям. Как правило, это были сотрудники НКВД. Хотя и комнаты в коммуналках чаще всего доставались им же; тому есть множество примеров...)

Кого только нет в бутовских рвах... Милиционеры и педагоги, врачи и юристы, пожарные, туристы и сотрудники НКВД, летчики, военные, самые обыкновенные уголовники и, конечно же, «бывшие» - дворяне, царские офицеры. Пострадали в Бутове и музыканты - композиторы, певцы, пианисты, скрипачи, есть артисты драматических театров, цирковые артисты, есть даже артист эстрадного жанра. Но из деятелей искусства и культуры больше всего здесь художников - около ста. В числе погибших - художники на любой вкус: и авангардисты и соцреалисты. Есть живописцы, графики, скульпторы, миниатюристы и прикладники, есть иконописцы, модельеры, художники по тканям и по росписи посуды.

Среди художников, расстрелянных в Бутове, есть такие, чьи произведения теперь составляют славу русского искусства. Это, прежде всего, Александр Древин, чьи работы, чудом спасенные от конфискации, находятся теперь в постоянной экспозиции Третьяковской галереи и в лучших выставочных залах мира. Судьба произведений другого замечательного художника, Романа Семашкевича, сложилась так же трагически, как и судьба самого автора; около трехсот его картин, приготовленных для персональной выставки, было изъято при обыске. Немногие сохранившиеся произведения Р.Семашкевича также находятся в Третьяковке, путешествуют с выставками по всему миру. Широко известно в среде профессионалов имя Густава Клуциса, живописца, дизайнера и проектировщика, родоначальника советского фотоплаката.

Особое место в списке погибших художников занимает 23-летний Владимир Тимирев - сын контр-адмирала С.Н.Тимирева, пасынок другого адмирала и бывшего «Верховного правителя России» - А.В.Колчака. От него остались лишь чудесные акварели, полные света, воздуха, неторопливо плывущих по морю кораблей - мира покоя и ничем незамутненной радости жизни. Более ста работ В. Тимирева находится в музеях Москвы, Пензы, Нукуса и других городов.

Художник и иконописец Владимир Алексеевич Кемеровский, по происхождению граф, был связан родством со многими известными дворянскими фамилиями. Им расписано несколько храмов, созданы прекрасные иконы, поражающие силой религиозного воздействия и какой-то особенной возвышенной простотой. В.А.Комаровский был не только художником, но и теоретиком иконописного искусства, основателем общества и журнала «Русская икона». Его заботило распространение знаний о древнерусском искусстве и воспитание вкуса в деле иконописного убранства храма - деле «церковной богослужебной красоты». Художник подвергался арестам пять раз. Наконец, после пятого ареста, его приговорили к высшей мере наказания.

Первым помощником В.А.Комаровского во всех его трудах был двоюродный брат и старший его товарищ, граф Юрий Александрович Олсуфьев, много потрудившийся для открытия и прославления древнерусского искусства. Ю.А.Олсуфьева расстреляли на Бутовском полигоне 14 марта 1938 г.

В Бутове расстрелян заслуженный мастер альпинизма, председатель секции альпинизма при ВЦСПС В.Л.Семеновский (он был известен отечественным и зарубежным географам, топографам и альпинистам, его именем назван красивейший пик в горах Тянь-Шаня). Герой гражданской войны, военный инженер 1-го ранга А.И.Гланцберг был одним из первых организаторов армейского альпинизма, получившего широкое распространение в середине 1930-х гг.; по постановлению «двойки» также расстрелян в Бутове. Почти все казненные альпинисты были высокообразованными людьми, прекрасными специалистами в своей основной профессии. Так, был арестован и расстрелян вБутове потомственный дворянин, сын царского генерала и первый в стране ученый-африканист - альпинист высокого класса Г.Е.Гернгросс.

В Бутове лежат останки правнука Кутузова и одновременно родственника Тухачевского - профессора церковного пения М.Н.Хитрово-Крамского и правнучки Салтыкова-Щедрина - Т.Н.Гладыревской, а также члена экспедиции О.Ю.Шмидта, чеха по национальности - Я.В.Брезина. Занесло к нам в недобрый час уроженца Венеции итальянца Антонино-Бруно Сегалино, работавшего с генералом Нобелем в конструкторском бюро по строительству дирижаблей (на полигоне захоронено несколько дирижаблестроителей). Здесь расстреляны десять летчиков; в их числе один из первых русских летчиков - Николай Николаевич Данилевский и другие, положившие основание русской авиации, полковники: Л.К.Вологодцев, П.И.Аникин-Обрезков, летчик морской авиации, делавшей тогда первые шаги, О.С.Бильченко.

В числе расстрелянных в Бутове немало выдающихся деятелей прошедшей эпохи: председатель Государственной Думы второго созыва Федор Александрович Головин, граф Б.В.Ростопчин (перед арестом - преподаватель в Литфонде), поручик царской армии князь Л.А.Шаховской. Здесь же - товарищ министра внутренних дел при Временном правительстве в 1917 г. Д.М.Щепкин. Из женщин мы видим в списках жену начальника царской охраны и учительницу царских детей в Тобольске и Екатеринбурге - К.М.Кобылинскую, Н.В.Никитину, урожденную княгиню Вотбольскую. Все вышеперечисленные были расстреляны в Бутове в декабре 1937 г.

Наконец, мы находим в списках пострадавших имя московского губернатора и товарища министра внутренних дел, шефа корпуса жандармов Владимира Федоровича Джунковского. Это был один из самых благородных и примечательных людей в Москве и Петербурге начала XX века. Он был учредителем, а с 1905 г. стал председателем Московского столичного попечительства о народной трезвости. При нем были открыты в Москве первые наркологические лечебницы для алкоголиков, а для досуга малоимущих - библиотеки, читальни, народные дома, где ставились благотворительные спектакли с участием лучших московских артистов. В 1913-1914 гг. В.Ф.Джунковский провел реорганизацию органов сыска. Он попытался избавиться от провокаторов и провокации как таковой, считая ее безнравственной. Земной путь этого выдающегося общественного деятеля окончился 26 февраля 1938 г. на Бутовском полигоне.

Кроме перечисленных групп населения, в Бутове расстреляно множество работников транспорта и торговли, представителей администрации заводов, фабрик, трестов и т. д., агрономов, научных работников, военнослужащих. В бутовских рвах лежат талантливые кустари, работники всевозможных артелей и кооперативов.

Москвичи с дореволюционных лет любили китайские прачечные. Китайцы жили небольшими колониями, плохо говорили по-русски, заменяя недостающие слова улыбками и поклонами. Многие были женаты на русских. Белье, идеально выстиранное и выглаженное, китайцы-прачечники доставляли своим клиентам на дом. В 1937 г. сами прачечные как частные предприятия были ликвидированы, в Бутове расстреляно более пятидесяти китайских прачечников.

Большую по численности категорию из числа расстрелянных в Бутове составляют заключенные Дмитлага НКВД - более 2500 «каналармеицев», работавших на «стройке века» - строительстве канала Москва-Волга. Дмитлаг, сравнимый по территории со средним европейским государством, на самом деле и был целой страной в необозримом мире ГУЛАГа. Заключенными Дмитлага были и первоклассные инженеры, и ученые с мировой известностью, и люди искусства. Но основную долю «дмитлаговцев» все же составляли осужденные по уголовным статьям. Они использовались на общих, самых тяжелых работах, не требующих квалификации.

Кроме перечисленных, посмертно реабилитированных людей более четверти всех расстрелянных в Бутове (а именно - 5595 человек) составляют осужденные по чисто уголовным или смешанным статьям УК РСФСР, которые согласно нашим законам, реабилитации не подлежат. В число дел, не подлежащих реабилитации, входят дела на лиц, оправданных по причине отсутствия «состава» или «события преступления».

Встает почти неразрешимый вопрос: всегда ли соответствует обвинение по 58-й « политической » статье истинному положению вещей; и наоборот - является ли осужденный к высшей мере наказания по уголовной статье настоящим уголовником?

Из следственных дел видно, что рецидивисту, терроризировавшему заключенных в тюремной камере или лагере иной раз приписывалась антисоветская агитация, чтобы поскорей избавиться от злостного нарушителя режима. Обвинения в контрреволюционных действиях могли быть предъявлены обыкновенному дебоширу или крестьянину, поджегшему сарай с сеном у председателя колхоза, или мальчишке, из озорства сделавшему наколку с портретом Сталина «на неподобающих частях тела». Политическую «58-ю» подчас получали завсегдатаи вытрезвителей («в пьяном виде выражался в адрес вождя») или посетители пивной (в компании собутыльников «высказывал диверсионно-террористические настроения»). Осужденные по 58-й статье, эти и подобные им люди в 1989-м - начале 1990-х гг. были реабилитированы как необоснованно репрессированные. И наоборот. Осужденные как «социально опасные» и «социально вредные элементы», люди «без определенных занятий» и «без определенного места жительства», приговоренные к расстрелу за нищенство, бродяжничество, а более всего - за нарушение паспортного режима реабилитации не подлежат. А ведь именно они по большей части и являлись жертвами большевистской политики и послереволюционного произвола в стране.

Конечно, в списке нереабилитированных были и настоящие преступники: «квалифицированные» воры, убийцы, налетчики, пойманные на месте преступления или найденные путем упорного розыска. Криминальное прошлое некоторых напоминает детективный роман: 15-20 судимостей в юном возрасте, 10-15 побегов - с перепиливанием тюремных решеток, рытьем подкопов, переодеванием в одежду охранника и проч. Но таких «героев» - единицы. Больше всего уголовников осуждено и расстреляно за мелкие кражи, часто совершенно не сообразные с мерой наказания. Встречаются «расстрельные» приговоры за кражу галош, пару буханок хлеба, велосипеда, гармошки, каких-то двадцати пустых мешков, пяти кусков мыла и т. д.

Бывало, что ссоры с соседями в коммунальной квартире по доносу одной из сторон оборачивались все теми же выстрелами на Бутовском полигоне. Есть приговоры к высшей мере наказания за спекуляцию; под эту категорию подведен был, например, приезжий крестьянин, торговавший на привокзальной площади яблоками из собственного сада. Судьбу воров, фальшивомонетчиков, спекулянтов и аферистов разделили гадалки и проститутки. Та же участь постигла цыган и айсоров - уличных чистильщиков обуви, потомков древних ассирийцев.

Нет уверенности, что нам станут известны все имена расстрелянных на Бутовском полигоне даже в период с 8 августа 1937-го по 19 октября 1938, не говоря уже о более ранних или последующих годах. Зато можно со всей ответственностью сказать, что каких-то имен мы не узнаем никогда, потому что было сделано все, чтобы их скрыть. Пример тому - документ, случайно обнаруженный в архивах УФСБ Санкт-Петербурга, в котором приказывается «...начальникам ДПЗ, ОДПЗ и нач. следственной тюрьмы только лично полностью уничтожить все следы пребывания подследственного (такого-то) в означенных местах заключения (изъять дела, карточки, уничтожить записи в алфавите и т.д.»).

«Большой террор»: 1937–1938. Краткая хроника *

Составили Н. Г. Охотин, А. Б. Рогинский

События «Большого террора» только в небольшой своей части выходили на поверхность общественной жизни: в советской печати появлялась информация лишь о больших и – на местном уровне – о малых показательных процессах, сопровождавшихся погромной пропагандой. Личный опыт человека, попавшего в жернова репрессий, также не мог раскрыть общей картины происходящего. Тем самым, масштаб, структура и механизмы репрессий оставались скрытыми как для большинства современников (за исключением, разумеется, «авторов» и главных исполнителей террора), так и для нескольких поколений историков. Сейчас совокупность доступных источников дает возможность разглядеть чертеж «Большого террора» более или менее отчетливо. Однако в данной хронике мы не стремились представить этот чертеж, как связное целое, – наша задача была значительно скромнее: дать представление о последовательности репрессивных событий, сопроводив главные из них минимальным комментарием. Хроника базируется, преимущественно, на документах ЦК ВКП(б) и НКВД СССР - прежде всего на директивах, регламентировавших динамику репрессий, их идеологические, количественные и процессуальные параметры. Персональный аспект репрессий мы не подчеркивали совершенно сознательно: у каждой семьи, у каждого сообщества – своя хроника трагических дат, свой мартиролог, и не наше дело решать, кто из сотен тысяч невинных жертв заслуживает, а кто не заслуживает упоминания (мы упоминаем лишь имена «архитекторов» террора, а также фигурантов «показательных процессов» - акций, которые имели явное политическое значение и играли роль символического устрашения).

Здесь же, видимо, следует отметить, что ход репрессий в описываемый период не был равномерен – течение «Большого террора» самым грубым образом можно разделить на четыре периода:

октябрь 1936 – февраль 1937 (перестройка карательных органов, установка на чистку партийной, военной и административной элиты от потенциально оппозиционных элементов в условиях угрозы «империалистической агрессии»);

март 1937 – июнь 1937 (декретирование тотальной борьбы с «двурушниками» и «агентами иностранных разведок», продолжение чистки элиты, планирование и разработка массовых репрессивных операций против «социальной базы» потенциальных агрессоров – кулаков, «бывших людей», представителей национальных диаспор и т.п.);

июль 1937 – октябрь 1938 (декретирование и реализация массовых репрессивных операций – «кулацкой», «национальных», против ЧСИР; интенсификация борьбы с «военно-фашистским заговором» в РККА, с «вредительством» в сельском хозяйстве и др. отраслях);

ноябрь 1938 – 1939 (так называемая «бериевская оттепель»: прекращение массовых операций, упразднение большинства чрезвычайных механизмов внесудебной расправы, частичное освобождение арестованных, ротация и уничтожение «ежовских» кадров в НКВД).

К сожалению, в данной хронике приведено не слишком много фоновых событий, раскрывающих политический и социальный контекст репрессий. Причиной тому – ограниченный объем публикации. Надеемся, что в будущем мы сможем дополнить и детализировать эту краткую историческую канву.

1936 (основные события, предваряющие разворот репрессий в 1937-1938 гг.)

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мерах, ограждающих СССР от проникновения шпионских, террористических и диверсионных элементов». Декларируется, что в СССР «скопилось большое количество политэмигрантов, часть из которых является прямыми агентами разведывательных и полицейских органов капиталистических государств», в связи с этим ужесточается процедура получения разрешений на въезд в СССР зарубежным коммунистам, закрываются «переправы» («окна» на границе) Коминтерна, производится полный переучет политэмигрантов, создается комиссия (под председательством секретаря ЦК Н.И.Ежова ) для «очистки от шпионских и антисоветских элементов» аппаратовПрофинтерна ,МОПРа и др. международных организаций на территории СССР.

Нарком внутренних дел СССР Г.Г.Ягода вносит предложение в Политбюро ЦК ВКП(б) «всех троцкистов, находящихся в ссылке и ведущих активную работу, арестовать и отправить в дальние лагеря, троцкистов, исключенных из ВКП(б) при последней проверке партийных документов, изъять и решением Особого совещания при НКВД направить в дальние лагеря сроком на 5 лет», а «уличенных в причастности к террору» расстрелять. 31.03 свой положительный отзыв на записку Ягоды представляет Прокурор СССРА.Я.Вышинский.

Постановление СНК СССР «О выселении из УССР и хозяйственном устройстве в Карагандинской обл. Казахской АССР 15 000 польских и немецких хозяйств». Мотивация принудительного переселения: очистка приграничных районов от неблагонадежных элементов. Всего было переселено 69 283 чел (о высылке см. работы Н.Ф.Бугая иП.М.Поляна ).

Постановление Политбюро ЦК о репрессировании троцкистов (по записке Ягоды от 25.03 и Вышинского от 31.03).

Нарком внутренних дел СССР Ягода и Прокурор СССР Вышинский представили в Политбюро ЦК ВКП(б) список 82-х «участников контрреволюционной троцкистской организации, причастных к террору» с предложением привлечь их к суду. В списке – Зиновьев, Каменев и др.

Закрытое письмо ЦК ВКП(б) «О террористической деятельности троцкистско-зиновьевского контрреволюционного блока» (обвинение в убийстве Кирова, подготовке покушений на членов Политбюро; педалируется связь троцкистских агентов с «гестапо»), резкое усиление широкой пропагандистский кампании против бывших троцкистов.

В Москве проходит открытый судебный процесс (заседание Военной коллегии Верховного суда СССР ) по делу«Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» . Председатель судаВ.В.Ульрих , гос. обвинитель А.Я.Вышинский. Обвиняемые:Г.Е.Зиновьев , Л.Б.Каменев , Г.Е.Евдокимов ,И.Н.Смирнов ,С.В.Мрачковский и др. Среди обвинений: убийствоС.М.Кирова , подготовка покушений на Сталина,Ворошилова ,Жданова ,Кагановича , Орджоникидзе. Все 16 обвиняемых приговорены к высшей мере социальной защиты и расстреляны 25.08.1936. В разных регионах страны прошли «дочерние» процессы, на которых осуждено более 160 чел.

Арест Г.Л.Пятакова , через два дня –К.Б.Радека , – будущих главных обвиняемых на процессе по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» (январь 1937).

Телеграмма в Политбюро от Сталина и Жданова из Сочи: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение тов. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздал в этом деле на четыре года. Об этом говорят все партработники и большинство областных представителей НКВД…».

Г.Г.Ягода освобожден от должности наркома внутренних дел СССР и назначен наркомом связи СССР. Н.И.Ежов назначен наркомом внутренних дел СССР, с сохранением должностей секретаря ЦК ВКП(б) и председателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б).

Политбюро принимает Постановление ЦК ВКП(б) «Об отношении к контрреволюционным троцкистско-зиновьевским элементам» , в котором содержится важная идеологическая новация: «а) До последнего времени ЦК ВКП(б) рассматривал троцкистско-зиновьевских мерзавцев как передовой политический и организационный отряд международной буржуазии. Последние факты говорят, что эти господа скатились ещё больше вниз и их приходится теперь рассматривать как разведчиков, шпионов, диверсантов и вредителей фашистской буржуазии в Европе». Из этой предпосылки делается вывод: «б) в связи с этим необходима расправа с троцкистско-зиновьевскими мерзавцами» (не только арестованными и подследственными, но и с ранее уже осужденными и высланными).

Политбюро рассматривает просьбу Ежова и Вышинского санкционировать осуждение 585 человек по списку и принимает («опросом») постановление: «Согласиться с предложением т.т. Ежова и Вышинского о мерах судебной расправы с активными участниками троцкистско-зиновьевской контрреволюционной террористической организации по первому списку в количестве 585 человек» (создание прецедента списочных осуждений).

В Новосибирске проходит так наз. «Кемеровский процесс» по делу о взрыве 23.09.1936 на кузбасской шахте «Центральная». На суде «выяснилось», что диверсию организовала подпольная троцкистская группа в сговоре с инженерами из числа старых «спецов», что нити заговора тянулись в Москву. Все 9 подсудимых приговорены к расстрелу (троим ВМН заменена на 10 лет заключения, в 1937 двое из них расстреляны), ряд фигурантов дела выведены на процесс «Антисоветского параллельного троцкистского центра» в январе 1937.

Циркуляр НКВД СССР о выявлении и разгроме «эсеровского подполья» (начало повсеместных арестов бывших эсеров на воле и в ссылке).

Приказ НКВД и Прокурора СССР «Об усилении борьбы с крушениями на железнодорожном транспорте» (ускорение следствия и рассмотрение дел в судах в 3-дневный срок)

Прокурор СССР издает распоряжение проверить законченные дела прошлых лет о пожарах, авариях, выпуске недоброкачественной продукции и т. п. «с целью выявления контрреволюционной вредительской подоплеки этих дел и привлечения виновных к более строгой ответственности».

Пленум ЦК ВКП(б) . Отчет Ежова о раскрытых троцкистских группах, совершенных ими диверсиях, о количестве арестов по «троцкистским делам» (несколько тысяч человек); в частности, названы подсудимые готовящегося процесса: Пятаков, Радек и др., выдвинуты новые обвинения в адресН.И.Бухарина иА.И.Рыкова , заявлено о существовании «антисоветского правого центра». На основании доклада Ежова проведено обсуждение вопроса о причастности Бухарина и Рыкова к «преступлениям троцкистов» и к террору (резолюция: «Принять предложение т. Сталина: считать вопрос о Рыкове и Бухарине незаконченным. Продолжить дальнейшую проверку и отложить дело решением до следующего пленума ЦК»).

На VIII Чрезвычайном Всесоюзном Съезде Советов принята новая Конституция СССР , провозгласившая равенство прав всех граждан страны.

Постановление СНК СССР «О выселении к.-р. элементов из Азербайджана в Иран и отдаленные районы СССР». Мотивация: очистка приграничных и режимных местностей от неблагонадежных элементов.

Всесоюзная перепись населения . Полученная численность населения страны оказалась гораздо меньше ожидавшейся. Результаты переписи объявлены недостоверными (сент. 1937) и засекречены. Разработчики и организаторы переписи – репрессированы.

Циркуляр Наркомюста и Прокурора СССР: военным трибуналам предписывается рассматривать дела, «по которым может быть разглашена военная, дипломатическая или государственная тайна», как правило, без участия обвинения и защиты. В эту категорию попадали, в частности, дела по обвинению в измене родине, шпионаже, диверсии и терроре.

Директива НКВД СССР о выселении к-р элементов из Азербайджана в Иран и отдаленные районы СССР согласно Постановлению СНК от 17.12.1936. Намечено выселить из Баку и пограничных р-нов АзССР в Иран 2500 иранских подданных (исключенных из партии, не занимающиеся общественно-полезным трудом, имеющие судимость по уголовным и политическим преступлениям, быв. перебежчиков), а также 700 семей «к.-р. элемента» (кулаки, беки, муллы, ранее осужденные и вернувшиеся домой).

Открытый процесс в Москве по делу "Параллельного антисоветского троцкистского центра" . Председатель суда В.В.Ульрих, гос. обвинитель А.Я.Вышинский. Подсудимые Г.Л.Пятаков, К.Б.Радек,Л.П.Серебряков ,Г.Я.Сокольников и другие обвинялись в организации саботажа, диверсий и шпионажа в пользу Германии и Японии, в заговоре с целью расчленения СССР и реставрации капитализма. 13 человек приговорены к смертной казни; расстреляны 01.02.1937 (Радек и Сокольников, приговоренные к лишению свободы,были убиты в тюрьме в 1939). В газетахразвернута пропагандистская кампания , демонстрирующая массовый энтузиазм и ненависть к "врагам народа".

Политбюро утверждает проект Постановления ЦИК СССР о присвоении Н.И.Ежову звания Генерального комиссара государственной безопасности (одновременно выходит Постановление ЦИК о переводе в запас Ген. комиссара гос. безопасности Г.Г.Ягоды).

Циркуляр НКВД об усилении оперативной работы по «эсеровской линии».

Смерть члена Политбюро ЦК ВКП(б), Наркома тяжелой промышленности Г.К.Орджоникидзе . Есть данные, что Орджоникидзе с 1936 оказывал определенное сопротивление репрессивной политике Сталина, во всяком случае, старался защитить сотрудников своего ведомства. Согласно официальному сообщению, он «внезапно скончался от паралича сердца во время дневного сна». Существует устойчивая версия, что смерть Орджоникидзе наступила в результате самоубийства; некоторые современники полагали, что Орджоникидзе был убит по заданию Сталина.

Директива ГУГБ [Главного управления гос. безопасности] НКВД СССР об ускорении мероприятий по разгрому троцкистских диверсионных и шпионских организаций

Пленум ЦК ВКП(б) , почти целиком посвященный политическому обоснованию разворачивающихся массовых репрессий, прежде всего, в среде партийной и хозяйственной элиты. Значительная часть Пленума (23–27.02) была посвящена «делу Бухарина-Рыкова» (основной докладчик Н.И.Ежов); 27 февраля оба они были исключены из партии и арестованы. Установочные доклады В.М.Молотова и Л.М.Кагановича (28.02) касались «уроков вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов» в промышленности и на транспорте, доклад Ежова (01.03) – вражеской деятельности в НКВД. В докладе Сталина «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» (03.03) беспощадная борьба с врагами постулировалось как важнейший приоритет партийной работы на современном этапе. По логике Сталина, поскольку троцкисты и иные политические противники превратились «в оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующую по заданиям разведывательных органов иностранных государств», в борьбе с ними нужны «не старые методы, не методы дискуссий, а новые методы, методы выкорчевывания и разгрома».На Пленуме выступили 73 человека. 56 из них в 1937–1940 гг. были расстреляны, 2 кончили жизнь самоубийством.

Ежов представляет на утверждение членам Политбюро первый «список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР» , включающий фамилии 479 человек, мерой наказания для которых был определен расстрел. В течение следующих полутора лет такие списки регулярно подавались из НКВД на утверждение Сталину и его ближайшим сподвижникам – только после их визы дела поступали на судебное рассмотрение Военной коллегии. Всего в этих 383 списках более 40 тыс. чел. Подавляющее большинство из них были осуждены к расстрелу.

Директива НКВД СССР о вскрытии японо-троцкистских диверсионных групп в нефтяной промышленности

Приказ НКВД СССР, ужесточающий режим в тюрьмах особого назначения НКВД. Окончательная отмена существовавшего с начала 1920-х гг. специального режима для содержания заключенных, признававшихся властью «политическими».

Закон СССР о запрещении крестьянам покидать колхозы без согласия администрации и подписанного трудового соглашения с будущим работодателем. Законодательное оформление лишения крестьян права на свободу передвижения.

Распоряжение НКВД СССР о прекращении освобождения из ссылок бывших оппозиционеров (троцкистов, зиновьевцев, правых, децистов, мясниковцев и шляпниковцев), у которых заканчивается срок ссылки.

Циркуляр НКВД СССР об усилении агентурно-оперативной работы по «церковникам и сектантам». Утверждается, что «церковники и сектанты» актвизировались в связи с принятием новой Конституции и ведут подготовку к выборам в советы, «ставя своей задачей проникновение в низовые советские органы». Предписываются меры, направленные на «выявление и быстрый разгром организующих очагов нелегальной работы церковников и сектантов»: внесение раскола в церковные общины, ослабление материальной базы церкви, затруднение участия в выборах и т.д.

Политбюро постановляет «предложить Наркомату обороны уволить из рядов РККА всех лиц командно-начальствующего состава, исключенных из ВКП(б) по политическим мотивам».

Директивное письмо ГУГБ НКВД СССР о возрастающей активности германских разведорганов, об организации ими в СССР актов террора и диверсии, а также «массовой фашистской работы в среде немецкого населения» с целью создания «повстанческой базы»; об усилении борьбы с агентами германской разведки.

Циркуляр ГУГБ НКВД о вскрытых антисоветских организациях троцкистов и правых в военно-химической промышленности и о необходимой очистке отрасли от враждебных элементов.

Политбюро по представлению Вышинского принимает решение «Указать НКВД на продолжающиеся случаи самоубийства заключенных в следственных тюрьмах».

Политбюро утверждает новое Положение об Особом Совещании при НКВД СССР . ОСО получает право заключать в тюрьму на срок от 5 до 8 лет лиц, подозреваемых в шпионаже, диверсии, терроре, вредительстве (ранее могло осуждать к ссылке или лагерю на срок до 5 лет).

Директива НКВД СССР об арестах лиц, подозреваемых в террористически-диверсионных намерениях, усилении агентурного наблюдения и охране партийных и советских руководителей к празднованию 1 мая 1937.

Начальником ГУГБ НКВД СССР вместо Я.С.Агранова становитсяМ.П.Фриновский (с сохранением поста заместителя наркома внутренних дел).

Директива НКВД и Прокурора СССР о запрещении производить зачеты рабочих дней заключенным-троцкистам (тем самым они лишались права на досрочное освобождение).

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О работе угольной промышленности Донбасса», один из пунктов которого гласил: «Осудить применяемую некоторыми партийными и в особенности профсоюзными организациями практику огульного обвинения хозяйственников, инженеров и техников, а также практику огульных взысканий и отдачи под суд, применяемую и извращающую действительную борьбу с недостатками в хозорганах. Обязать Донецкий обком КП(б) Украины и Азово-Черноморский крайком ЦК ВКП(б) исправить допущенные в этом отношении ошибки и разъяснить всем партийным организациям Донбасса, что их прямой обязанностью, наряду с выкорчевыванием вредительских элементов, являются всемерные поддержка и помощь добросовестно работающим инженерам, техникам и хозяйственникам» («Правда», 29.04.1937).

Директива ГУГБ НКВД СССР о бывших меньшевиках, преимущественно находящихся в ссылках, которые подозреваются в «нелегальной работе, направленной на воссоздание меньшевистской партии», в диверсионно-террористических намерениях и стремлении заключить блок с эсерами, троцкистами и правыми с целью вооруженного свержения советской власти. Предписывается «немедленно приступить к быстрому и полному разгрому меньшевистского подполья».

Директива ГУГБ НКВД СССР об усилении агентурно-оперативной работы среди физкультурников. Объявляется о ликвидации ряда групп среди физкультурников, «ведших активную работу по подготовке террористических актов против руководителей ВКП(б)».

Аресты военачальников – основных обвиняемых по делу о «военно-фашистском заговоре в РККА».

Постановление Политбюро о высылке из Москвы, Ленинграда, Киева «всех исключенных из ВКП(б) за принадлежность к троцкистам, зиновьевцам, правым, шляпниковцам и др. антисоветским формированиям». Также предписано выслать все семьи оппозиционеров, осужденных к расстрелу или на срок свыше 5 лет.

Сталин выступает на расширенном заседании Военного совета при Наркоме Обороны СССР с информацией о «военно-политическом заговоре против Советской власти, стимулировавшемся и финансировавшемся германскими фашистами». Также на Военном совете заслушан подробный доклад К.Е.Ворошилова о «заговоре»

Нарком обороны К.Е.Ворошилов издает «Обращение к армии по поводу раскрытия наркоматом внутренних дел предательской, контрреволюционной военной фашистской организации в РККА» (см.: Приказ НКО СССР от 07.06.1937 )

Директива ГУГБ НКВД СССР «Об агентурно-оперативной работе по антисоветским тюрко-татарским националистическим организациям». Отмечается активизация «националистических элементов» в Азербайджане, Крыму, Татарии, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, захват ими руководящих постов, «блокирование с троцкистами и правыми и прямая ориентация на фашизм», «организация повстанческих кадров для вооруженного выступления в момент войны против СССР», «совершение местных террористических актов и подготовка центрального террора». Приказано «во всех восточных национальных республиках и областях работу по разгрому националистического подполья рассматривать как работу первостепенной важности».

Дело о военно-фашистском заговоре в Красной армии рассмотрено Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР под председательством В.В.Ульриха (гос. обвинитель А.Я.Вышинский). Восемь военачальников – М.Н.Тухачевский ,И.Э.Якир ,И.П.Уборевич ,В.М.Примаков ,В.К.Путна ,А.И.Корк ,Р.П.Эйдеман ,Б.М.Фельдман приговорены к смертной казни (расстреляны в ночь на 12 июня).Погромная пропаганда в печати и начало массовых арестов в армии. Всего в течение 1937–1938 гг. репрессировано не менее 32 тысяч военнослужащих РККА – от маршалов до рядовых.

Инструкция НКВД СССР о проведении (в соответствии с решением Политбюро от 23 мая) операции по выселению из Москвы, Ленинграда, Киева, Ростова, Таганрога, Сочи лиц, вычищенных из ВКП(б), и членов семей репрессированных. Начало операции – 25 июня.

Совместный приказ НКО и НКВД СССР об освобождении от ответственности военнослужащих, участников контрреволюционных и вредительских фашистских организаций, раскаявшихся в своих преступлениях, добровольно явившихся и без утайки рассказавших обо всем ими совершенном и о своих сообщниках

Пленум ЦК ВКП(б); доклад наркома внутренних дел СССР Н.И.Ежова о заговоре, существующем во всех звеньях партии и государства.

Циркуляр НКВД СССР об усилении агентурно-оперативной работы среди исключенных из ВКП(б). По сведениям НКВД, «в целом ряде случаев исключенные из ВКП(б) идут на прямое смыкание с японо-немецкой-троцкистской бандой, пополняя собой ряды шпионов, вредителей, диверсантов и террористов».

По записке секретаря Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Р.И.Эйхе о вскрытой в крае контрреволюционной повстанческой организации среди высланных кулаков Политбюро принимает постановление о создании «для ускоренного рассмотрения дел» в ЗСК «тройки». В состав тройки входят начальник Управления НКВДС.Н.Миронов (председатель), секретарь крайкома Эйхе и краевой прокурор И.И.Барков. Тройка по ЗСК – первый из внесудебных органов 1937–38 гг., обладавший правом приговаривать к расстрелу.

Политбюро ЦК ВКП(б) принимает Постановление «Об антисоветских элементах» и 3 июля направляет его телеграммами секретарям региональных парторганизаций. В директиве, подписанной Сталиным и Молотовым, говорилось: «ЦК ВКП(б) предлагает всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки, а остальные менее активные, но все же враждебные элементы были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД. ЦК ВКП(б) предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и количество подлежащих высылке». Этой телеграммой началась подготовка так называемой «кулацкой операции».

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «о членах семей осужденных изменников родины» , согласно которому «все жены изобличенных изменников родины право-троцкистских шпионов подлежат заключению в лагеря не менее, как на 5–8 лет», а дети – помещению в детские дома и закрытые интернаты.

Прокуратура СССР специальным циркуляром предписывает «обеспечить, чтобы хулиганские действия, сопровождавшиеся или конкретно выраженные в контрреволюционных либо шовинистических выпадах» квалифицировались по ст. 58-10 (антисоветская пропаганда), либо по ст. 59-7 (пропаганда, направленная «к возбуждению национальной или религиозной вражды») УК РСФСР (т.е. были приравнены к государственным преступлениям).

Открытие канала Москва-Волга (ныне - канал им. Москвы), длиной 128 км, построенного силами заключенных Дмитлага . К этому моменту былиарестованы несколько сот заключенных и вольнонаемных, работавших на строительстве, 218 из них были расстреляны по обвинению в заговоре с целью покушения на Сталина и Ежова в момент их приезда на торжественное открытие канала.

Ежов и Фриновский проводят совещание руководителей центральных и региональных органов НКВД, посвященное планированию и осуществлению «кулацкой операции».

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) с требованием к НКВД немедленно издать приказ «об аресте всех немцев, работающих на оборонных заводах и высылке части арестованных за границу».

НКВД издает указание «приступить к организации детального учета работающих на жел. дор. транспорте поляков, перебежчиков, политэмигрантов и политобмененных из Польши, военнопленных польской армии, бывших польских легионеров, бывших членов польских антисоветских партий как ППС и других, независимо от того, имеются на них компрматериалы или нет». Начало интенсивной подготовки «польской операции».

Директива НКВД СССР о мерах предотвращения бактериологических диверсий. «Наряду с подготовкой бактериологической войны, посредством сбрасывания с самолетов бактериальных бомб, распыления бактерий с самолетов, распространения эпидемических заболеваний при помощи специальных летательных приборов и т.п. разведывательные органы генеральных штабов главное внимание обращают на организацию актов бактериальных диверсий и массовый террор, частью через специально засылаемую агентуру и в особенности через агентуру, вербуемую на месте в СССР». Приказано начать аресты лиц «из числа иностранных подданных, бывших иностранцев, принявших советское гражданство, лиц, связанных с заграницей», и активных антисоветских элементов, работавших на водопроводных и бактериологических станциях, в научно-исследовательских институтах и лабораториях, занимающихся микробиологией.

Оперативный приказ НКВД СССР № 00439 «Об операции по репрессированию германских подданных, подозревавшихся в шпионаже против СССР» (в первую очередь имелись в виду работавшие на оборонных заводах и на транспорте). Аресты начались 29 июля. С осени операция постепенно стала распространяться на некоторые категории советских немцев и других граждан, обвиняемых в связях с Германией и шпионаже в ее пользу. Тогда же для осуждения стал использоваться «альбомный порядок» (см. 11 августа). По «немецкой операции» в течение 1937–1938 гг. было осуждено 55 005 чел., из которых 41 898 приговорены к расстрелу (подробнее см.:http://www.memo.ru/history/nem/Chapter2.htm )

В 2017 году Россия отмечает 80-летние Большого террора. Это одно из самых страшных преступлений коммунистического режима по отношению к русскому народу. Анна Андреевна Ахматова, сын которой много лет провёл в сталинских концлагерях, так вспоминала эту трагедию:

Уводили тебя на рассвете,

За тобой, как на выносе, шла,

В темной горнице плакали дети,

У божницы свеча оплыла.

На губах твоих холод иконки,

Смертный пот на челе… Не забыть!

Буду я, как стрелецкие женки,

Под кремлевскими башнями выть.

Конечно, православные понимали, и теперь понимают, что Господь пропустил и правление коммунистов, и террор за грехи русских. Можно сказать, сначала Ленин, а потом Сталин были орудиями наказания в руках Божиих. Но лично их самих это от ответственности за совершенные преступления не освобождает. Хотелось бы сразу обратить внимание на то, что репрессии 1937 были прежде всего направлены против Русской Православной Церкви. Надо сказать, что даже не Ленин, а именно Сталин начал в массовом порядке не просто закрывать, а взрывать православные храмы. Ближайшим другом и соратником Сталина был председатель “Союза воинствующих безбожников”Губельман-Ярославский, которых спокойно пережил все репрессии. Задачей Сталина, Губельмана и других партийцев было искоренение веры в Бога, религии, и прежде всего, Православия. Сейчас многие историки говорят о том, что толчком к репрессиям послужили результаты переписи населения. Перепись 1937 г., в которую включили вопрос о религиозных убеждениях, обнаружила, что 2/3 сельского населения, составлявшего тогда большинство, и 1/3 городского назвали себя верующими. Многих организаторов переписи расстреляли. Первым террору подверглась не столичная Москва, а Ленинград. Уже в 1935 году после убийства видного партийного деятеля Кирова начались повальные аресты. Кирова из ревности застрелил коммунист Николаев. Однако Сталин был настолько испуган, что приказал хватать всех без разбора. Первыми пострадали так называемые “бывшие”. Священнослужители, царские офицеры, чиновники дореволюционного времени, интеллигенция. Ленинград потерял около четверти коренного населения. Установка на начало чистки была дана на пленуме ЦК ВКП(б) 23 февраля - 3 марта 1937 года. На этом пленуме со своим докладом выступил Сталин, повторивший свою доктрину об «обострении классовой борьбы по мере строительства социализма». На пленуме были заслушаны обвинения в адрес Бухарина Н.И. в подпольном сколачивании «право-левой» оппозиции. В ходе террора из 72 лиц, выступавших на этом пленуме, 52 были расстреляны.

Начало массового террора

28 июня 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение: «1.Признать необходимым применение высшей меры наказания ко всем активистам, принадлежащим к повстанческой организации сосланных кулаков. 2. Для быстрейшего разрешения вопроса создать тройку в составе тов. Миронова (председатель),начальника управления НКВД по Западной Сибири,тов. Баркова, прокурора Западно-Сибирского края, и тов. Эйхе, секретаря Западно-Сибирского краевого комитета партии». 2 июля Политбюро приняло решение послать секретарям обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик телеграмму: 16 июля состоялось совещание Ежова с начальниками областных управлений НКВД для обсуждения предстоящей операции. С.Н. Мироновв (начальник УНКВД по Западно-Сибирскому краю) позже рассказывал: «Ежов дал общую оперативно-политическую директиву, а Фриновский уже в развитие её прора-батывал с каждым начальником управления „оперативный лимит“», то есть количество лиц, подлежавших репрессии в том или ином регионе СССР Миронов в заявлении на имя Л.П. Берия писал: «…в процессе доклада Ежову в июле я ему заявил, что столь массовые широкие операции по районному игородскому активу… рискованны, так как наряду сдействительными членами контрреволюционной организации они очень неубедительно показывают напричастность ряда лиц. Ежов мне на это ответил: „А почему вы не арестовываете их? Мы за вас работать не будем, посадите их, а потом разберётесь - на кого не будет показаний, потом отсеете. Действуйте смелее, я уже вам неоднократно говорил“. При этом он мне заявил, что в отдельных случаях, если нужно „с вашего разрешения могут начальники отделов применять и физические методы воздействия“»

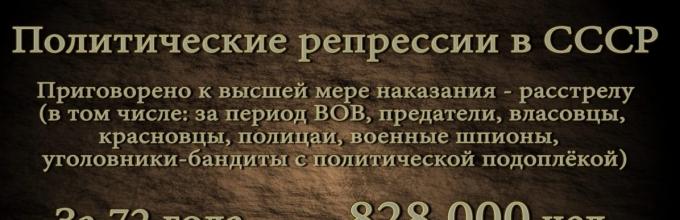

Массовый террор охватил всю страну

Сотрудник НКВД Кондаков со ссылкой на своего бывшего начальника по Ярославскому управлению НКВД А.М. Ершова докладывал: «Ежов допустил такое выражение „Если во время этой операции и будет расстреляна лишняя тысяча людей - беды в этом совсем нет. Поэтому особо стесняться в арестах не следует“». «Начальники управлений, - показывал А.И. Успенский,- стараясь перещеголять друг друга, докладывали о гигантских цифрах арестованных. Выступление Ежова на этом совещании сводилось к директиве „Бей, громи без разбора“. Ежов прямо заявил, что в связи с разгромом врагов будет уничтожена и некоторая часть невинных людей, но что это неизбежно». На вопрос Успенского, как быть с арестованными 70- и 80-летними стариками, Ежов отвечал: «Если держится на ногах - стреляй». 31 июля 1937 приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» был одобрен Политбюро ЦК ВКП(б), одновременно было принято решение о расширении системы лагерей ГУЛАГа, и подписано Ежовым. Теперь многие неосталинисты требуют справки, бумаги, документы, цифры о репрессиях. Все это важно. Но это не главное. Главное – это судьбы реальных, живых людей, ставших мучениками и заложниками кровавой машины террора. Давайте их сегодня вспомним. И давайте помнить о них всегда.

Гонения на Церковь

Лазарь Каганович по приказу Сталина репрессирован, то есть взорвал в 1931 году главный храм России – Храм Христа Спасителя. Это было знаком того, что горькая участь ждёт и храмовых служителей. Так и случилось. В 1937 г. на 10 лет без права переписки осужден был особенно близкий митрополиту Сергию священник, бывший настоятель храма Христа Спасителя, протопресвитер Николай Арсеньев, расстрелян и бывший ключарь протопресвитер Александр Хотовицкий. В 30-х гг. он служил настоятелем храма Ризоположения на Донской улице в Москве. Прихожанин храма А.Б. Свенцицкий так вспоминает о нем: «Я присутствовал в 1936-1937 гг. много раз на служении отца Александра. Высокий, седой священник, тонкие черты лица, чрезвычайно интеллигентная внешность. Седые, подстриженные волосы, небольшая бородка, очень добрые серые глаза, высокий, громкий тенор голоса, четкие вдохновенные возгласы… У отца Александра было много прихожан, очень чтивших его… И сегодня помню глаза отца Александра; казалось, что его взгляд проникает в твое сердце”. А вот история простого сельского батюшки из подмосковной деревни, отца шестерых детей. Отца Николая арестовали в 1930 году и приговорили к двум годам исправительно–трудового лагеря. В заключении отец Николай работал сначала грузчиком торфа, а затем кладовщиком на Шатурской электростанции. Во время его заключения дома умерла от голода жена Елена. Голод был в то время такой, что если где умирала на дороге от истощения лошадь, то уже через несколько часов от нее не оставалось ни костей, ни копыт. В станицах на Кубани не осталось ни собак, ни кошек. Когда отец Николай освободился из заключения, ему был предложен приход в селе Высочерт в Белоруссии. Он был назначен в храм настоятелем и возведен в сан протоиерея. Во время служения отца Николая в Высочерте разразился голод. Семья спаслась от голодной смерти благодаря помощи директора маслозавода; это была глубоко верующая женщина, она оставляла семье священника бидон молока, за которым дети священника шли семь километров. В 1935 году протоиерей Николай был назначен настоятелем Введенского храма в селе Подлесная Слобода Луховицкого района Московской области. Когда отец Николай приехал в село, то община была рассеяна, а власти приняли твердое решение закрыть храм. Через некоторое время отец Николай собрал вокруг храма крепкую общину, храм был отремонтирован, а крест обновлен. Храм отец Николай содержал в идеальном порядке, это был дом Божий, куда люди шли на праздник. Несмотря на то, что у священника были больные ноги и порок сердца, он пешком обходил свой большой приход. Во время богослужений в храм приходило молиться столько народа, что он не вмещал всех, и люди стояли на улице. Для любого человека, проживающего в округе и попавшего в бедственное положение, священник стал последней опорой и надеждой. Никогда он не отказывал в просьбах нуждающимся. Зачастую, приходя домой, он говорил матери: «Мама, я сегодня вам на еду ничего не дам, у меня нет сейчас денег, все, что было, я отдал больным». Мать не возражала и не роптала, будучи уверенной, что Господь никогда не оставит того, кто оказал помощь ближнему. Сестра отца Николая, преподававшая пение, не раз говорила брату, что у него замечательные певческие способности. Видя, какие пришли времена, и опасаясь за судьбу брата, она не раз указывала ему на его исключительный слух и хорошо поставленный голос и уговаривала оставить священническое служение: «Надо тебе спасаться, у тебя семья, подумай о семье, переходи петь в театр, у тебя всё будет - и слава, и деньги». Но он всегда отказывался от подобных предложений, говоря, что он уже взял свой крест, который донесет до конца. Вечером 25 января 1938 года вся семья сидела в комнате после богослужения. Было темно, горела всего лишь одна свеча, топилась печь, на которой готовилась еда, рядом расп - Кандауров здесь проживает? - грубо выкрикнул он.

Дети, это всё! - сказал отец Николай, и хотя стал сосредоточенно серьезным, но прежний его мирный и ласковый настрой не изменился, и, уходя, он тепло попрощался со всеми. Во время обыска отец Николай держался спокойно, и, несмотря на то, что стоял январь и на дворе было холодно, из теплых вещей он взял лишь телогрейку. После ареста священник был заключен в тюрьму в городе Коломне, а затем в Москве. На следующий день состоялся допрос. Протоиерея Николая обвиняли в том, что он будто бы вел антисоветскую агитацию и распространял контрреволюционные слухи. Священник не признал себя виновным. В тот же день «дело» было закончено, следователь составил обвинительное заключение и отправил его на рассмотрение Тройки. 2 февраля Тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. Протоиерей Николай Кандауров был расстрелян 17 февраля 1938 года и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой. (Источники: ГАРФ. Ф. 10035, д. 19762. Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Кн. 5. Тверь, 2001. Кандауров Ростислав Николаевич. Воспоминания. Рукопись).

Россия была обескровлена перед Великой Отечественной войной массовыми расстрелами священнослужителей, крестьян, интеллигенции, уничтожением храмов, раскулачивание и коллективизацией на селе. Обороноспособность страны Сталин подорвал и репрессиями в армии. Из пяти первых маршалов СССР были расстреляны Тухачевский и Егоров, умер в тюрьме Блюхер. В живых остались только Буденный и Ворошилов. В армии происходили тотальные аресты. Хватали командармов, флагманов флотов, комдивов, комбригов, а также офицеров высшего звена вплоть до полковников. По подсчетам известного военного историка Сувенирова, из 767 офицеров высшего ранга 412 были расстреляны (Сувениров О. Ф. Трагедия РКК 1937 -1938, М. 1998). Кстати, были расстреляны и многие чекисты, сотрудники НКВД проводившие массовые казни. Сами репрессии 1937 года в официальных источниках и в народе назывались ежовщиной. Николай Ежов с одобрения Сталина раскрутил маховик репрессий. Однако вскоре, как водится, руководство СССР заявило о перегибах. Николай Ежов сначала был перемещен в другое ведомство, потом арестован и через два года в 1940 расстрелян в Сухановской тюрьме.

Священники Кольского края

Если московских батюшек расстреливали в Бутово, то священнослужителей, церковнослужителей и простых мирян северных областей расстреливали на Левашовском полигоне под Ленинградом, сейчас там строится храм. Расскажу хотя бы о некоторых.

Константин Мелетиев родился 20 мая 1884 года в семье священника. Учился в 1894-1906 годах в Архангельске, сначала в духовном училище, потом в духовной семинарии. Окончил семинарию по второму разряду (на «хорошо»). В августе 1909 года был рукоположен во диакона, потом во пресвитера. В 1909 году отец Константин стал одновременно настоятелем Благовещенского собора, законоучителем Кольского одноклассного приходского училища, заведующим Кильдинской приходской школой. Кроме того, он впоследствии был благочинным всего нашего края. В советский период отец Константин приложил много усилий, чтобы старинный Благовещенский храм Колы (единственную в то время каменный храм на всем Кольском полуострове) не закрыли. Действительно, закрыть этот храм смогли только после ареста священника. К отцу Константину во время следствия применяли пытки, как и к тысячам людей, прошедшим через советскую мясорубку. Одна из самых страшных пыток состояла в том, что подследственному несколько ночей подряд попросту не давали спать. В ходе изнурительных ночных допросов отца Константина пытались уличить в развёртывании агитации контрреволюционного и антисоветского характера. Однако священник настаивал, что никакой агитационной работы не проводил. И всё же 3 сентября 1937 года на допросе многие пункты обвинения отец Константин подписал. Однако, подписывая «признание», отец Константан приял весь удар на себя: он ничего не подписал против проходившего с ним по одному делу члена церковной двадцатки Немчинова, не добились от протоиерея Константина и показаний «о соучастии в антисоветской деятельности» верующих мирян или иерархов Православной Церкви. Священник никого не оговорил. Обвинительное заключение, утвержденное 26 сентября 1937 года заместителем начальника Мурманского Окружного отдела НКВД г. Мурманска содержало такой вот перечень «преступных деяний», якобы совершённых отцом Константином: враждебное отношение к советской власти, систематическая контрреволюционная агитация, искажение сущности сталинской Конституции, активизация деятельности церковной двадцатки путём вовлечения в неё молодёжи, организация нелегального сборища верующих у поселкового совета. О законном суде и судопроизводстве тогда и речи не было для многих и многих людей. Второпях и неправедно судили особые «Тройки», судебные органы «чекистов». Вот и следственное дело отца Константина было направлено на рассмотрение Тройки УНКВД Ленинградской области. В протоколе её заседания от 4 октября 1937 года записан окончательный приговор – расстрел. Время исполнения точно не указано: скорее всего, протоиерей Константин Мелетиев был расстрелян 5 или 9октября 1937 года. Убитый чекистами батюшка был похоронен на Левашовском кладбище. Отец Константин пока еще не прославлен в лике святых. Даже памятной доски нет на том храме, ради сохранения которого он пошел на такие жертвы. Сам Спаситель сказал: «По плодам их узнаете их». Что нам до того, какое вранье нарисовал в своих протоколах жуликоватый следователь, какие подписи подделал! Главное, что протоиерей Константин отдал жизнь за Христа, а храм Благовещения в Коле стоит, его давно уже вернули верующим, там совершаются богослужения Если же случалось, что даже и в сталинские период какие-либо следователи выносили более-менее мягкие приговоры, то они сами подвергались взысканиям.

Пример тому – дело последнего настоятеля Трифонов Печенгского монастыря иеромонаха Паисия (Рябова). Его кассационная жалоба была услышана и поначалу вместо высшей меры ему дали 10 лет концлагерей. Однако потом власти спохватились, распустили всю тройку, выносившую вердикт, лишили их званий, должностей. Дело пересмотрели, отца Паисия приговорили к смертной казни. Последний настоятель Трифонов Печенгской обители был расстрелян в Левашовской пустыне под Ленинградом 28 декабря 1940 года в день памяти основателя своего монастыря преподобного Трифона Печенгского.

В одном из концлагерей Коми умер 2 августа 1940 года от непосильным работ, жестокого режима и цинги послушник Трифонов Печенгского монастыря Фёдор Абросимов. Он причислен к лику святых.

Можно привести как пример и дело простого колхозника. За что Сталин расстрелял русского мужика Чазова? Вот его история.

Простой народ как жертва геноцида. Дело Чазова

Колхозник колхоза «Труженик» Ново-Борчатского сельсовета Крапивинского района современной Кемеровской области Григорий Чазов, приговорённый «тройкой» к расстрелу 22 марта 1938 года был вызван с группой других заключеных якобы для отправки на этап. Их по одному выводили из камеры и направляли за дом, где уже была приготовлена братская могила. Григорий Чазов получил удар по голове сзади от коменданта тюрьмы, а двое неизвестных, насунув ему шапку на глаза, повели за дом и сильным толчком бросили его в глубокую яму. Упав в яму, Чазов почувствовал под собой тела стонущих людей. По этим людям неизвестные ему лица ходили и стреляли в них. Чазов, лёжа между трупами, не шевелился и таким образом остался жив. А когда расстреливавшие люди уехали, оставив яму незакопанной, - вылез и пошёл домой в колхоз, находившийся за 45 километров от места расстрела. Впоследствии, совместно с братом Фёдором, Чазов приехал в Москву искать справедливости - направились к Михаилу Калинину, откуда они оба были направлены в Прокуратуру СССР. Там после допроса с санкции заместителя Прокурора СССР Г. Ро-гинского оба были арестованы и Рогинский написал Фриновскому о необходимости привлечения к ответственности лиц, «небрежно выполнивших приговор о расстреле». 20 июня 1938 года Григорий Чазов был расстрелян в Москве, а его брат 29 июля по докладу Рогинского был осуждён как социально-вредный элемент на 5 лет заключения. Дело № 33160 на 17 человек, в том числе Григория Чазова, было грубо сфабриковано: обвинительное заключение было составлено уже 19 января 1938 года, а все необходимые допросы были проведены позднее, с 16 по 19 февраля, и оформлены задним числом, причём в деле отсутствовали какие-либо документы и свидетельские показания. В связи с этим в 1939 году прокуратура СССР внесла протест на решение по делу Чазова. В чем же обвинялся Чазов? В поджоге пихтового завода, колхозной скирды соломы, отравлении стрихнином трёх колхозных лошадей и антисоветских разговорах (из книги ” Процедура. Исполнение приговоров в 1920 – 30 годах”). Несколько слов о Бутовском полигоне. Теперь там на окраине Москвы построен каменный храм в честь новомучеников Российских. А что же происходило там в 1937 году?

Кто лежит в погребальных рвах Бутовского полигона?

По имеющимся на сегодня документам в Бутове с 08 августа 1937 г. по 19 октября 1938 г. расстреляны 20761 человек. Основную часть расстрелянных составляют жители Москвы и Московской области; две с небольшим тысячи – из регионов Российской Федерации; 1,468 человек – уроженцы Украины, 604 человека – из Белоруссии; 1702 человека – выходцы из республик Прибалтики, есть уроженцы Молдавии, Закавказья, Средней Азии и Казахстана. В Бутове были расстреляны жители и уроженцы других государств: Германии, Польши, Франции, США, Австрии, Венгрии, Румынии, Италии, Югославии, Чехословакии, Турции, Японии, Индии, Китая и многих других. Кроме русских, которых в Бутове примерно 70% от общего числа, преобладают латыши, поляки и евреи, за ними по численности идут украинцы (755 человек), немцы, белорусы. Всего же национальностей насчитывается свыше шестидесяти. Подавляющее большинство расстрелянных (80-85%) были люди беспартийные; около половины из всех имели низшее образование. Одним словом, это были люди, далекие от политики. Здесь расстреливали и 15–16-летних мальчишек (есть один 13-летний) и 80-летних стариков. Опустошались целые семьи и селения.

В основном все-таки шло истребление мужской части населения: мужчин расстреляно здесь почти 20 тыс., женщин – 858. Если говорить о профессиях и роде занятий пострадавших в Бутове, то больше всего здесь загублено простых рабочих; за ними, по численности, следуют служащие советских учреждений, потом крестьяне. Следователи называют крестьян «землепашцами» и «хлеборобами», то есть – кормильцами земли Русской. По количеству расстрелянных вслед за крестьянами следуют люди, пострадавшие за веру. Надо сказать, что следственные крестьянские дела и так называемые дела «церковные» тесно переплетаются друг с другом. В первые годы после революции и вплоть до конца 1930-х гг. крестьянство было той силой, что встала на защиту гонимой и преследуемой Русской Православной Церкви. Множество уголовно-следственных дел (в том числе дел крестьян, расстрелянных в Бутове) свидетельствуют о сопротивлении крестьянства при изъятии церковных ценностей, поругании святынь, закрытии храмов и монастырей. Следом за «церковниками» по численности идут так. наз. «лица без определенных занятий», в числе которых могут быть и священники, и ученые, и люди из «бывших» (бывшие князья, графы и т. д.), и обычные уголовники. Что касается профессий, то, кажется, нет такого рода занятий, представителей которых не было бы в списках убиенных в Бутове. Тут железнодорожники, бухгалтеры, работники торговли и сферы обслуживания, сторожа, моряки, первые советские летчики, пенсионеры, кустари, преподаватели школ, училищ, техникумов и вузов, студенты, заключенные тюрем и ИТК, милиционеры, пожарные, врачи, агрономы, художники, литераторы, спортсмены, сотрудники НКВД, партийные и комсомольские работники, руководители крупных предприятий – трестов, фабрик, заводов, словом, в земле Бутова лежит весь народ, все его представители… (страница в контакте Храма новомучеников в Бутово «Бутовский полигон наша Русская Голгофа»

Антихристианская политика Сталина. Что в итоге?

Антихристианская политика Сталина. Что в итоге?

Вот как рассказывает о репрессиях священник Владислав Цыпин. Власть не располагала иными надежными средствами атеистического воспитания населения, кроме террора. И он обрушился на православную Церковь в 1937 г. с таким тотальным охватом, что, казалось, приведет к искоренению церковной жизни в стране. Как и во времена древних врагов христианства Декия или Диоклетиана, самые большие потери понес епископат, почти полностью истребленный гонителями. В Казани арестовали и расстреляли правящего архиерея архиепископа Венедикта (Плотникова), уже ранее приговоренного к смертной казни по делу священномученика Вениамина, но потом помилованного. 25 июля 1937 г. в Нижнем был арестован правящий митрополит Феофан (Туляков). В тюрьме владыку подвергли жестоким пыткам, а 21 сентября особой тройкой областного управления НКВД он был приговорен к расстрелу и 4 октября казнен. Затем арестовали и викарного архиепископа Богородского Александра (Похвалинского) вместе с 13 священниками и диаконами приходских церквей. Тройкой НКВД все арестованные были осуждены на смертную казнь и 11 декабря расстреляны. Арестованы, а потом приговорены были к смертной казни викарий Нижегородской епархии епископ Ветлужский Неофит (Коробов) и проживавший на покое престарелый епископ Фостирий (Максимовский), все духовенство Ветлуги и множество мирян. Епископ Фостирий замерз на этапе в варнавинскую тюрьму. В октябре 1937 г. был арестован Патриарший экзарх Украины митрополит Киевский Константин (Дьяков). После 12 дней пыточных допросов его расстреляли. Одной из своих родственниц, особенно тяжело переживавшей его гибель, владыка явился во сне стоящим на пустыре у свеженасыпанного могильного холма и сказал: «Здесь лежит мое тело». На Лукьяновском кладбище, расположенном возле тюрьмы, где расстреляли владыку, она обратилась к одному из кладбищенских сторожей, внушившему ей своим видом особое доверие, и он оказался тем самым могильщиком, кто зарывал останки убитого митрополита. Отпевание священномученика совершил проживавший в Киеве схиархиепископ Антоний, в прошлом владыка Таврический Димитрий (князь Абашидзе). Митрополит Константин был из вдовых протоиереев, за год до его казни были расстреляны его дочь Милица и зять Борис. 1938 г. в застенках скончался от пыток митрополит Одесский Анатолий (Грисюк). В 1937 году на Украине были арестованы и потом расстреляны архиепископ Екатеринославский Георгий (Делиев), архиепископ Житомирский Филарет (Линчевский) и епископ Ананьевский Парфений (Брянских). Тогда же арестовали престарелого архиепископа Харьковского Александра (Петровского). Его посадили в холодногорскую тюрьму. Осенью 1939 г. в судебно-медицинский морг из корпуса неизлечимо больных колонии НКВД на Каченовке привезли останки старца с номером на ноге и с бумагой, в которой сообщалась фамилия усопшего -Петровский. Доктор морга оказался из бывших иподиаконов; вместе с привратником, который был монахом в сане архимандрита, они сразу опознали владыку Александра, несмотря на то, что он был острижен и обрит. Из тюрьмы поступило приказание: труп возвратить, так как он отправлен в морг по ошибке. Но архимандрит и доктор отправили труп одного безродного в тюрьму с документамизаключенного Петровского, а покойного архипастыря облачили по-архиерейски, и архимандрит-привратник, отпевавший тайком всех попадающих в морг, отпел и владыку.

Арестованным архипастырям НКВД предъявляло те же бредовые и фантастические обвинения, что и партийным вождям, военачальникам, инженерам, врачам, кретьянам. Архиепископа Смоленского Серафима (Остроумова) обвинили в том, что он возглавлял банду контрреволюционеров и террористов. Архиепископа Орловского Иннокентия (Никифорова) арестовали вместе с 16 священнослужителями города «за клерикально-фашистскую аговорщическую деятельность». Митрополиту Нижегородскому Феофану (Тулякову) ставилосьв вину, что по его указаниям, основанным на директивах московского церковно-фашистского центра, клерикальные банды проводили поджоги, диверсии и осуществляли террористические акты: совершили более 20 поджогов в Лысковском районе, уничтожали заготовленный пиломатериал и лес на корню, сожгли салотопный завод, принадлежавший Лыськовскому райпотребсоюзу. Епископа Ветлужского Неофита (Коробова) обвинили «в проведении активной контрреволюционной работы, направленной на свержение советской власти и реставрацию капитализма в СССР», «в создании церковно-фашистской, диверсионно-террористической, шпионско-повстанческой организации с общим числом свыше 60 участников», и в личном руководстве «подготовкой терактов, сбором шпионских сведений, поджогами колхозов, уничтожением колхозного поголовья», в том, что он переправлял «шпионские сведения митрополиту Сергию (Старгородскому) для передачи разведывательным органам одного из иностранных государств». В 1937- 1939 гг. был истреблен почти весь российский православный епископат. Помимо уже упомянутых архиереев погибли митрополиты Серафим (Александров) Павел (Борисовский), архиепископы священномученик Фаддей (Успенский), Питирим (Крылов), Прокопий (Титов), Гурий (Степанов), Ювеналий (Масловский), Серафим (Протопопов), Софроний (Арефьев), Глеб (Покровский), Никон (Пурлевский), Феофил (Богоявленский), Борис (Шипулин), Андрей (Солнцев), Максим (Руберовский), Тихон (Шарапов) - и это только малая часть сонма святителей-священномучеников, проливших кровь за Христа в годы большого террора. В день праздника Введения во храм Божией Матери в 1937 г. на допросе в тюрьме скончался от пыток бывший проректор Киевской Духовной Академии настоятель церкви Николая Доброго в Киеве протоиерей Александр Глаголев. В самом начале 1937 г. разворачивается кампания массового закрытия церквей. Только на заседании 10 февраля 1937 г. Постоянная комиссия по культовым вопросам рассмотрела 74 дела о ликвидации религиозных общин и не поддержала закрытие храмов только в 22 случаях, а всего за год закрыли свыше 8 тыс. церквей. В Одессе осталась одна действующая церковь на кладбище. В Мурманске, Коле и во всей Мурманской области с 1938 до 1946 года не было ни одного действующего храма. Они были закрыты, а их настоятели репрессированы (прим. авт.). В годы предвоенного террора смертельная опасность нависла над существованием самой Патриархии и всей церковной организацией. К 1939 г. из российского епископата помимо главы Церкви - Местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия на кафедрах остались 3 архиерея - митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), архиепископ Дмитровский и управляющий Патриархией Сергий (Воскресенский) и архиепископ Петергофский Николай(Ярушевич), управляющий Новгородской и Псковской епархиями (по книге протоиерея Владислава Цыпина “История Русской Православной Церкви 1917 – 1997 годы). Сейчас многие репрессированные священнослужители и миряне прославлены как новомученики. Их иконы есть в православных храмах, есть в наших домах. Мы молимся им, и по их святым молитвам возрождается Православие на Руси.

В 1936–1937 гг. советский лидер И.В. Сталин (Джугашвили) окончательно утвердился в мысли, что партию и страну в целом необходимо подвергнуть массовой и жестокой чистке. Причем на этот раз речь шла даже не об изоляции «врагов» в лагерях, но об их окончательном физическом уничтожении.

Миф о заговоре номенклатуры

Прежде чем говорить о реальных мотивах репрессивной кампании 1937-1938 гг., необходимо отбросить те причины, которые не существовали в реальности, а были придуманы много десятилетий спустя. Еще в 1980-е гг. левые западные историки-ревизионисты выдвинули эпатажные теории природы сталинского террора. Они утверждали (на самом деле предполагали, потому что не располагали реальными фактами), что причиной террора была не сила, а слабость сталинской диктатуры, ее неспособность контролировать хаотичные и своекорыстные действия региональных руководителей. По их мнению, это была война всех против всех, в которой трудно выявить логику и движущие пружины. Соответственно, Сталин был лишь в некоторой степени причастен к организации массовых репрессий. Эти априорные и путаные построения подвергались убедительной критике уже в момент их появления. Когда же в начале 1990-х гг. открылись архивы, умозрительные дискуссии о движущих силах террора вообще потеряли смысл. Документы однозначно свидетельствовали: репрессии были не чем иным, как централизованными операциями, а их инициатором однозначно выступал Сталин.

Однако вскоре устаревшие конструкции западных ревизионистов перекочевали в современную Россию. Некоторые историки, игнорируя реальные факты, выводили Сталина из-под удара, объявляя его невольной жертвой заговора «номенклатуры» и произвола региональных чиновников. Нам предлагали поверить, что этот «иной Сталин» был демократом, стремился дать стране передовую конституцию и честные тайные выборы на альтернативной основе и что тогда встревоженные руководители регионов («олигархи» 1930-х гг.) организовали настоящий заговор. Боясь проиграть выборы (видимо, не научились еще подсчитывать голоса как положено), они якобы заставили Сталина отказаться от его планов альтернативного голосования и, более того, принудили отдать приказ о проведении массовых репрессий. В общем, в очередной раз во всем были виноваты своекорыстные и жадные до власти «бояре», окружавшие плотной стеной доброго и справедливого «царя».

На самом деле вымыслы об «ином Сталине» не подкреплены ни одним реальным фактом, не говоря уже о том, что в них отсутствуют элементарная логика. Достаточно задать простой вопрос: почему же Сталин не прекратил террор после того, как все региональные секретари были стремительно уничтожены? Кто на этот раз заставлял его проливать кровь? К июлю 1937 г., когда состоялось решение о проведении массовых репрессивных операций, из 58 первых секретарей ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов были сняты с должности (как правило, арестованы, а затем расстреляны) 24. В июле – еще 11, а до конца года – практически все. Аресты секретарей вызывали цепную реакцию чисток в их окружении. Функционеры партийного и государственного аппарата, которые, согласно этой теории, были организаторами террора, на самом деле стали его первыми жертвами. Деморализованные страхом, они старались всячески выслужиться перед вождем, сохранить свою жизнь, демонстрируя абсолютное послушание и преданность. Сталин же не только методично уничтожал номенклатурных работников, но постоянно продлевал сроки проведения массовых операций против рядовых граждан. 1938 г., когда никого из старых региональных руководителей, как и значительной части других чиновников, уже не было в живых, оказался не менее кровавым, чем 1937-й.

Причины

Уже многие десятилетия идут споры о причинах «Большого террора», точнее, о мотивах Сталина, отдававшего приказы о массовых репрессиях. Очевидно, что точно определить его расчеты невозможно. Однако, опираясь на многочисленные факты, их можно вычислить с большой долей вероятности.

В реальности на планы Сталина могло влиять ухудшение ситуации в СССР в связи с очередной вспышкой голода. Подорванное коллективизацией советское сельское хозяйство с трудом обеспечивало страну продовольствием и в более урожайные годы. 1936 г. выдался неурожайным. Многочисленные сообщения из разных регионов, в том числе адресованные Сталину, свидетельствовали о распространении голода и голодных смертей осенью 1936 г. – весной 1937 г. Резко обострилась обстановка в городах, куда голодные крестьяне, несмотря на многочисленные препятствия, ринулись в поисках хлеба. В марте 1937 г. прокурор СССР А.Я. Вышинский сообщал Сталину о похищении крестьянами в Куйбышевской области трупов павших животных, в апреле – о случаях людоедства и убийства детей в Челябинской области. В голодные годы социальная напряженность всегда усиливалась. Органы НКВД регулярно докладывали Сталину о распространении антиправительственных высказываний, об отказах от работы в колхозах, о массовом бегстве в города, о забое скота в связи с бескормицей. Чекисты по традиции особо отмечали активизацию бывших «кулаков» и церковнослужителей.