Основоположником теории корреляции считаются английские биометрики Ф.Гальтон (1822-1911) и К.Пирсон (1857-1936). Термин «корреляция» означает соотношение, соответствие. Представление о корреляции как о взаимозависимости случайных переменных величин лежит в основе статистической теории корреляции - изучение зависимости вариации признака от окружающих условий. Одни признаки выступают в роли влияющих (факторных), другие - на которые влияют, результативных. Зависимости между признаками могут быть функциональными и корреляционными. Функциональные связи характеризуются полным соответствием между изменением факторного признака и изменением результативной величины. Каждому значению признака-фактора соответствует определенное значение результативного признака. В корреляционных связях между изменением факторного и результативного признака нет полного соответствия. В сложном взаимодействии находится сам результативный признак. Поэтому результаты корреляционного анализа имеют значение в данной связи, а интерпретация этих результатов в общем виде требует построения системы корреляционных связей. Они характеризуются множеством причин и следствий и с их помощью устанавливается тенденция изменения результативного признака при изменении величины факторного признака. Например, на производительность труда влияют факторы степени совершенствования техники и технологии, уровень механизации и автоматизации труда, специализации производства, текучесть кадров и т.д.

В природе и обществе явления и события протекают по характеру корреляционной связи, когда при изменении величины одного признака существует тенденция изменения другого признака. Корреляционная связь - это частный случай статистической связи. Корреляционный анализ используется при установлении тесноты зависимости между явлениями, процессами, объектами.

Целью исследования часто бывает установление взаимосвязи (корреляции) между признаками. Знание зависимости дает возможность решать кардинальную задачу любого исследования - возможность предвидеть, прогнозировать развитие ситуации при изменении влияющего фактора. С помощью корреляции можно дать лишь формальную оценку взаимосвязей. Поэтому прежде чем приступать к вычислению коэффициентов корреляции между любыми признаками, следует теоретически установить, имеется ли между этими признаками взаимосвязь. Ведь формально статистика может доказать несуществующие связи, например, между высотой здания в городе и урожайностью пшеницы в фермерских хозяйствах.

Связь между явлениями (корреляция) определяется путем постановки опытов, статистического анализа. Корреляцию не следует отождествлять с причинностью. Однако необходимо иметь в виду, что доказательство математической связи должно опираться на реальную зависимость между явлениями. Например, минерализация воды понижается с севера на юг Беларуси, в этом же направлении понижается содержание питательных веществ в почве. Между рассматриваемыми показателями может быть получена положительная достоверная зависимость. Однако степень минерализации воды не определяет оптимальное содержание питательных веществ в почве. Иначе в ландшафтах пустынь плодородие было бы максимальным, так как здесь максимальная минерализация воды (почвенно-грунтовые воды солоноватые), а это противоречит истине. Поэтому проведение подобной связи в ландшафтах пустынь бессмысленно. Лучшая посуточная аренда квартир различного уровня комфорта от хозяев без комиссионных вы сможете найти на сайте piter.stay24.ru. Удобный поиск позволит вам легко быстро найти нужную квартиру под ваши требования, потратив при этом минимум времени.

Любой показатель связи служит приближенной оценкой рассматриваемой зависимости и не является гарантией существования жесткой (функциональной) соподчиненности. Отсутствие жесткой зависимости в природе и обществе способствует саморегуляции процессов, явлений, систем

По направлению связь может быть прямой и обратной; по характеру - функциональной или статистической (корреляционной); по величине - слабой, средней или сильной; по форме - линейной и нелинейной; по количеству коррелируемых признаков - парной и множественной.

Функциональная зависимость характерна для геометрических форм, технических систем, когда каждому значению одного признака соответствует точное значение другого. Это пример взаимосвязи площади прямоугольника и длины его одной из сторон. Такая зависимость полная или исчерпывающая.

Выделяют несколько видов парной корреляционной связи:

·параллельно-соотносительную, или ассоциативную, когда оба признака изменяются сопряжено, частично под действием общих причин и следствий (приуроченность растительности и почв к определенным формам рельефа; развития промышленности и рост населения к сырьевым ресурсам);

·субпричинную, когда один фактор выступает как отдельная причина сопряженного изменения признака (связь биомассы с количеством осадков; рост населения и рождаемости);

·взаимоупреждающую, когда причина и следствие, находясь в устойчивой взаимной связи, последовательно влияют друг на друга (влажность воздуха и осадки).

Если на признак влияет несколько факторов, то приходится оценивать множественную корреляцию. Множественная корреляция служит основой выявления связей между признаками, но требует строгой нормальности и прямолинейности распределения, поэтому использование ее может быть затруднено. С ростом числа переменных объем вычислительных работ увеличивается пропорционально квадрату числа переменных. В этом случае труднее оценивать значимость результатов, так как увеличиваются ошибки коэффициентов корреляции. Практически в таких случаях ограничиваются изучением лишь главных факторов. Однако характер влияния главных факторов на признак более детально и точно исследуют путем факторного анализа.

В практической работе по установлению корреляции между признаками и явлениями необходимо придерживаться следующей последовательности:

·на основании проведенных исследований предварительно определяют, существует ли связь между рассматриваемыми признаками;

·если связь между ними существует, устанавливают ее форму, направление и тесноту, используя график.

В начале составляются сопряженные вариационные ряды, в которых следует определить аргумент х и функцию у:

По сопряженным вариантам строится график, который помогает установить вид зависимости между аргументом и функцией. От формы корреляционной связи зависит дальнейшая обработка экспериментальных или статистических данных. Линейная зависимость предполагает вычисление коэффициента корреляции r, а нелинейная - корреляционного отношения η (рис. 5.1). Степень рассеяния частот или вариант относительно линии регрессии на графике указывает ориентировочно на тесноту связи: чем меньше рассеяние, тем сильнее связь (рис. 5.2).

Корреляционный анализ решает следующие задачи:

·установление направления и формы связи,

·оценка тесноты связи,

·оценка репрезентативности статистических оценок взаимосвязи,

· определение величины детерминации (доли взаимовлияния) коррелируемых факторов.

Рис. 5.1. Форма корреляционной связи:

а - прямая линейная; б - обратная линейная; в - парабалическая; г - гиперболическая

Для оценки связи используют следующие численные критерии (коэффициенты) корреляционной связи:

·коэффициент корреляции (r) при линейной зависимости,

·корреляционное отношение (η) при нелинейной зависимости,

·коэффициенты множественной регрессии,

·ранговые коэффициенты линейной корреляции Пирсона или Кендэла.

Основные понятия корреляционного анализа

Выделяют несколько видов связи между переменными:

Корреляционная зависимость предполагает взаимную согласованность изменений переменных величин, а также то, что эти изменения можно измерить однократно или многократно (в данном случае говорят о плотности связи переменных, но не о причинно-следственных связях); например, в современном российском обществе чем выше возраст, тем ниже социальный статус человека; отдельные проявления геронтократии эту закономерность не нарушают.

Функциональное воздействие предполагает, что изменения независимой переменной сопровождаются все более ускоряющимися изменениями зависимой переменной (причинно-следственные связи фиксируют влияние независимой переменной на зависимую); например, чем более радикальными политическими взглядами обладает человек, тем в большей степени он не приемлет существующий политический режим; в то же время нельзя утверждать, что чем в большей степени человек негативно оценивает власть, тем более радикальными взглядами он обладает.

Функциональная зависимость - связь переменных, означающая, что изменение одной переменной оказывает воздействие на изменение другой, которая в свою очередь воздействует на первую переменную, т.е. это связи взаимодействия; например, информированность человека о политике напрямую связана с интересом к ней; чем больше человек политикой интересуется, тем больше в ней разбирается.

Связь может быть нелинейной и немонотонной.

Каким бы в итоге ни оказался тип связи между переменными, необходимо убедиться в ее наличии в принципе. Корреляционный анализ применяется для выяснения взаимодействия и тенденций изменения характеристик изучаемого явления.

Первоначальной стадией его развития считается период 1870- 1880-х годов, а автором понятия «коэффициент корреляции» - Фрэнсис Гальтон. Наиболее серьезные разработки в области корреляционного анализа на рубеже XIX-XX вв. выполнил Карл Пирсон. Традиционно кбрреляционный анализ используется для проверки гипотезы о статистической зависимости двух или нескольких переменных. В качестве вспомогательного средства анализ корреляций можно использовать при проверке пригодности экспериментальных гипотез и для включения переменных в факторный и регрессионный анализ. Корреляционный анализ осуществляется с помощью сравнения и сопоставления рядов распределения, построенных на основании группировок по различным признакам.

Корреляция - наличие статистической взаимосвязи признаков, когда каждому определенному значению одного признака X соответствует определенное значение У (или комплекс значений К-ряда распределения). Корреляционный анализ выясняет функциональную зависимость между переменными величинами, которая характеризуется тем, что каждому значению одной из них соответствует вполне опреде- тенпое значение другой. Однако корреляционный анализ не предполагает выявления каузальных связей, поэтому при интерпретации ре- 1ультатов формулировки типа «переменная х влияет на переменную у» или «переменная х зависит от переменной у» недопустимы.

Различают парную и множественную корреляции. Парная корреляция характеризует тип, форму и плотность связи между двумя признаками, множественная - между несколькими.

Корреляционная зависимость возникает чаще всего там, где одно явление находится под воздействием большого числа факторов, действующих с разной силой, поэтому существуют специальные меры корреляционной связи, называемые коэффициентами корреляции. Коэффициенты (в статистике их общее количество исчисляется десятками) показывают степень взаимосвязи явлений (плотность корреляционной связи, иногда исследователи говорят об интенсивности связи) и характер этой связи (направленность ). Связь может быть прямой и обратной. Например, чем старше избиратель, тем более активно он участвует в выборах. Чем выше уровень доходов людей, тем в меньшей степени они склонны участвовать в выборах в качестве избирателей (обратная связь). Чем выше коэффициент корреляции между двумя переменными, тем точнее можно предсказать значения одной из них по значениям другой. Характер связи также определяется в категориях «монотонная » (направление изменения одной переменной не меняется при изменении второй переменной) и «немонотонная » связь. Помимо оценки плотности и направленности связи необходимо учитывать надежность (достоверность ) связи.

Корреляционный анализ последовательно решает три практические задачи:

определение корреляционного поля и составление корреляционной (в данном случае это комбинированная) таблицы;

вычисление выборочных корреляционных отношений или коэффициентов корреляции;

проверка статистической гипотезы значимости связи.

Коэффициент корреляции не содержит информации о том, является ли данная связь между ними причинно-следственной или сопутствующей (порожденной общей причиной). Этот вопрос исследователь должен решать самостоятельно на основе содержательных представлений о структуре, динамике изучаемых социальных объектов, корреляций между изучаемыми признаками, использовать иные способы статистического анализа (регрессионный, факторный, дискриминантный, путевой и т.д.). Но величина коэффициента позволяет оценить плотность связи как меньшую (незначимую) или большую. По знаку коэффициента корреляции для порядковых рядов мы можем сказать, является ли эта связь прямой или обратной (для номинальных рядов знак коэффициента не несет смысловой нагрузки).

Для установления корреляционной связи между двумя признаками необходимо доказать, что все другие переменные не оказывают воздействия на отношения двух переменных, являющихся предметом изучения. В противном случае возникает ситуация ложной корреляции. Секрет возникновения ложной корреляции заключается в том, что у двух явлений, связь которых формально подкрепляется наличием статистической связи, есть общая причина, в равной степени влияющая на каждое из них.

Корреляционному анализу предшествует стадия расчета статистики х 2 - Но на основании полученного значения статистики х 2 мы ничего не можем сказать о плотности связи анализируемых переменных. Цля решения такой задачи необходимо обратиться к коэффициентам корреляционной связи.

Традиционным для выполнения корреляционного анализа является обращение к коэффициенту корреляции Пирсона (Pearson) Р (в литературе он обозначается и через г).

Если при описании политического объекта определяется лишь наличие или отсутствие признака или если изучается связь между альтернативными признаками, то корреляционные таблицы (таблицы сопряженного признака) - 4-клеточные. В этом случае применяются коэффициент Юла(О) и коэффициент контингенции (ф). Они основаны на принципе совместного появления событий (значений признаков у объекта исследования) и пригодны для анализа любых признаков (метрических, порядковых и даже номинальных).

В случае если номинальные шкалы имеют большее число значений, чем два, то для определения зависимости между признаками пользуются коэффициентами сопряженности Пирсона (Р ), Чупрова (7) и Крамера (К). При этом определенное значение имеет размерность таблицы с на к, в которой отображены значения двух признаков. Коэффициенты Чупрова и Крамера считаются более «строгими», чем коэффициент сопряженности Пирсона. Но поскольку вычисления в них строятся с учетом статистики х 2 , то все связанные с ней ограничения распространяются и на эти коэффициенты.

Множественный коэффициент корреляции (IV), который иногда называют коэффициентом конкордации, применяется для оценки согласованности двух или нескольких рядов ранжированных значений переменных.

Вариантов расчета коэффициентов корреляции между признаками в статистическом пакете SPSS два.

Исследование объективно существующих связей между явлениями - важнейшая задача статистики. В процессе статистического исследования зависимостей выявляются причинно-следственные отношения между явлениями. Причинно-следственные отношения - это такая связь явлений и процессов, когда изменение одного из них - причины ведет к изменению другого - следствия.

Признаки явлений и процессов по их значению для изучения взаимосвязи делятся на два класса. Признаки, обуславливающие изменения других, связанных с ними признаков, называют факторными , или просто факторами. Признаки, изменяющиеся под действием факторных признаков, называют результативными .

В статистике различают функциональные и стохастические (вероятностные) связи явлений и процессов:

- Функциональной называют такую связь, при которой определенному значению факторного признака соответствует одно значение результативного.

- Если причинная зависимость проявляется не в каждом отдельном случае, а в общем, среднем при большом числе наблюдений, то такая зависимость называется стохастической (вероятностной) . Частным случаем стохастической связи является корреляционная связь.

Кроме того, связи между явлениями и их признаками классифицируются по степени тесноты, направлению и аналитическому выражению.

По направлению выделяют связь прямую и обратную:

- Прямая связь - это такая связь, при которой с увеличением (уменьшением) значений факторного признака происходит увеличение (уменьшение) значений результативного. Так, например, рост производительности труда способствует увеличению уровня рентабельности производства.

- В случае обратной связи значения результативного признака изменяются под воздействием факторного, но в противоположном направлении по сравнению с изменением факторного признака. Так с увеличением уровня фондоотдачи снижается себестоимость единицы производимой продукции.

По аналитическому выражению выделяют связи прямолинейные (или просто линейные) и нелинейные:

- Если статистическая связь между явлениями может быть приблизительно выражена уравнением прямой линии, то ее называют линейной связью вида: у=а+bх.

- Если же связь может быть выражена уравнением какой-либо кривой линии (параболы, гиперболы и др.), то такую связь называют нелинейной (криволинейной) связью .

Теснота связи показывает меру влияния факторного признака на общую вариацию результативного признака. Классификация связи по степени тесноты представлена в таблице 1.

Для выявления наличия связи, ее характера и направления в статистике используются следующие методы: приведения параллельных данных, аналитических группировок, графический, корреляции. Основным методом изучения статистической взаимосвязи является статистическое моделирование связи на основе корреляционного и регрессионного анализа .

Корреляция - это статистическая зависимость между случайными величинами, не имеющая строго функционального характера, при которой изменение одной из случайных величин приводит к изменению математического ожидания другой. В статистике принято различать следующие виды корреляции :

- парная корреляция - связь между двумя признаками (результативным и факторным, или двумя факторными);

- частная корреляция - зависимость между результативным и одним факторным признаками при фиксированном значении других факторных признаков;

- множественная корреляция - зависимость результативного и двух или более факторных признаков, включенных в исследование.

Задачей корреляционного анализа является количественное определение тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи).

Теснота связи количественно выражается величиной коэффициентов корреляции, которые давая количественную характеристику тесноты связи между признаками, позволяют определять «полезность» факторных признаков при построении уравнения множественной регрессии.

Корреляция взаимосвязана с регрессией, поскольку первая оценивает силу (тесноту) статистической связи, вторая исследует ее форму.

Регрессионный анализ заключается в определении аналитического выражения связи в виде уравнения регрессии.

Регрессией называется зависимость среднего значения случайной величины результативного признака от величины факторного, а уравнением регрессии – уравнение описывающее корреляционную зависимость между результативным признаком и одним или несколькими факторными.

Формулы корреляционно-регрессионного анализа для прямолинейной связи при парной корреляции представлены в таблице 2.

| Показатель | Обозначение и формула |

|---|---|

| Уравнение прямой при парной корреляции | y x = a +bx, где b - коэффициент регрессии |

| Система нормальных уравнений способом наименьших квадратов для определения коэффициентов a и b | |

| Линейный коэффициент корреляции для определения тесноты связи, его интерпретация: r = 0 – связь отсутствует; 0 -1 r = 1 – связь функциональная |

|

| Эластичность абсолютная | |

| Эластичность относительная |  |

Примеры решения задач по теме «Основы корреляционного анализа»

Задача 1 (анализ прямолинейной связи при парной корреляции) . Имеются данные о квалификации и месячной выработке пяти рабочих цеха:

Для изучения связи между квалификацией рабочих и их выработкой определить линейное уравнение связи и коэффициент корреляции. Дать интерпретацию коэффициентам регрессии и корреляции.

Решение . Расширим предлагаемую таблицу.

Определим параметры уравнения прямой y x = a +bx . Для этого решим систему уравнений:

Значит коэффициент регрессии равен 18.

Поскольку в - положительное число, то имеется прямая связь между параметрами x и у.

а=92-4×18

а=20

Линейное уравнение связи имеет вид у х =20+18х.

Для определения тесноты (силы) связи между изучаемыми признаками определим величину коэффициента корреляции по формуле:

= (2020-20×460/5)/(√10×√3280) ≈ 180/181,11=0,99. Поскольку коэффициент корреляции больше 0,7, то связь в данном ряду сильная.

Задача 2 . На предприятии цены на изделия снижены с 80 руб. за единицу до 60 руб. После снижения цен продажа возросла с 400 до 500 единиц в день. Определить абсолютную и относительную эластичность. Сделать оценку эластичности с целью возможности (или невозможности) дальнейшего снижения цен.

Решение . Рассчитаем показатели, позволяющие провести предварительный анализ эластичности:

Как видим, темпы снижения цены равны по абсолютной величине темпам увеличения спроса.

Абсолютную и относительную эластичность найдем по формулам:

= (500-400)/(60-80) =100/(-20) -5 - эластичность абсолютная

= (100:400)/(-20:80) = -1 - эластичность относительная

Модуль относительной эластичности равен 1. Это подтверждает тот факт, что темп роста спроса равен темпу снижения цены. В такой ситуации вычислим выручку, получаемую предприятием ранее и после снижения цены: 80*400 = 32 000 руб. в день, 60*500 = 30 000 руб. в день – как видим, выручка снизилась и дальнейшее снижение цен не является целесообразным.

Корреляционный анализ является одним из наиболее широко используемых статистических методов, в частности и в рамках политической науки. При своей относительной простоте он может быть весьма полезен как для тестирования имеющихся гипотез, так и в поисковом исследовании, когда предположения о связях и взаимозависимостях только формируются.

Умение работать с данной статистической техникой важно и в силу того, что она используется как составная часть более сложных, комплексных методов, в том числе факторного анализа, некоторых версий кластер-анализа и др.

Целью корреляционного анализа является измерение статистической взаимозависимости между двумя или более переменными. В случае, если исследуется связь двух переменных, корреляционный анализ будет парным; если число переменных более двух - множественным.

Следует подчеркнуть, что переменные в корреляционном анализе как бы «равноправны» - они не делятся на зависимые и независимые (объясняемые и объясняющие). Мы рассматриваем именно взаимозависимость (взаимосвязь) переменных, а не влияние одной из них на другую.

Понятие «корреляционный анализ» фактически объединяет несколько методов анализа статистической связи. В фокусе нашего внимания будет находиться наиболее распространенный из них - метод Пирсона (Pearson) . Его применение ограничено следующими условиями:

Переменные должны быть измерены, как минимум, на интервальном уровне;

Связь между переменными должна носить линейный характер, т.е. фиксироваться прямой линией. При наличии нелинейной связи корреляционный анализ Пирсона, скорее всего, не даст ее адекватного отображения;

Коэффициент Пирсона вычисляется по следующей формуле: ,

где Xj и у/ - значения двух переменных, х и у - их средние значения, sx и sy - их стандартные отклонения; п - количество пар значений.

Анализируемые переменные должны быть распределены нормально (или, во всяком случае, приближаться к нормальному распределению).

Корреляционный анализ фиксирует две характеристики статистической взаимосвязи между переменными:

Направленность связи. Как уже говорилось, по направленности связь бывает прямая (положительная) и обратная (отрицательная);

Интенсивность (плотность, теснота) связи. Эта характеристика определяет наши возможности по предсказанию значений одной переменной на основании значений другой.

Чтобы более наглядно представить себе особенности корреляционного анализа, обратимся к примеру из сферы исследования электоральных процессов. Предположим, мы проводим сравнительный анализ электората двух политических партий либеральной ориентации - Союза правых сил и «Яблока». Наша задача - понять, существует ли общность электората СПС и «Яблока» в территориальном разрезе и насколько она значима. Для этого мы можем, например, взять данные электоральной статистики, характеризующие уровень поддержки этих партий, в разрезе данных избирательных комиссий субъектов Федерации. Проще говоря, мы смотрим на проценты, полученные СПС и «Яблоком» по регионам России. Ниже приводятся данные по выборам депутатов Государственной думы 1999 г. (количество регионов 88, поскольку выборы в Чеченской Республике не проводились).

| Случай | Переменные (%) | |

| «Яблоко» | СПС | |

| Республика Адыгея | 4,63 | 3,92 |

| Республика Алтай | 3,38 | 5,40 |

| Республика Башкортостан | 3,95 | 6,04 |

| Республика Бурятия | 3,14 | 8,36 |

| Республика Дагестан | 0,39 | 1,22 |

| Республика Ингушетия | 2,89 | 0,38 |

| Кабардино-Балкарская Республика | 1,38 | 1,30 |

| Республика Калмыкия | 3,07 | 3,80 |

| Карачаево-Черкесская Республика | 4,17 | 2,94 |

| Республика Карелия | 9,66 | 10,25 |

| Республика Коми | 8,91 | 9,95 |

| Республика Марий Эл | 4,68 | bgcolor=white>7.24|

| И т.д. (всего 88 случаев) | ||

Таким образом, у нас есть две переменные - «поддержка СПС в 1999 г.» и «поддержка "Яблока" в 1999 г.», простейшим образом операционализированные через процент голосов, поданных за эти партии, от числа избирателей, принявших участие в голосовании на федеральных парламентских выборах 1999 г. В качестве случаев выступают соответствующие данные, обобщенные на уровне регионов РФ.

Далее, в нашем распоряжении есть методический прием, который является одним из основных в статистике, - геометрическое представление. Геометрическим представлением называют представление случая как точки в условном пространстве, формируемом «осями» - переменными. В нашем примере мы можем представить каждый регион как точку в двухмерном пространстве голосований за правые партии. Ось Сформирует признак «поддержка СПС», ось Г- «поддержка "Яблока"» (или наоборот; для корреляционного анализа это неважно в силу неразличения зависимых и независимых переменных). «Координатами» региона будут: по оси X- значение переменной «поддержка СПС» (процент, набранный в регионе данной партией); по оси Г- значение переменной «поддержка "Яблока"». Так, Республика Адыгея будет иметь координаты (3,92; 4,63), Республика Алтай - (3,38; 5,4) и т.д. Осуществив геометрическое представление всех случаев, мы получаем диаграмму рассеяния, или корреляционное поле.

Даже сугубо визуальный анализ диаграммы рассеяния наводит на мысль, что совокупность точек можно расположить вдоль некоторой условной прямой, называемой линией регрессии. Математически линия регрессии строится методом наименьших квадратов (высчитывается такое положение линии, при котором сумма квадратов расстояний от наблюдаемых точек до прямой является минимальной).

Интенсивность связи будет зависеть от того, насколько тесно точки (случаи) расположены вдоль линии регрессии. В коэффициенте корреляции (обозначается г), который и является числовым результатом корреляционного анализа, плотность колеблется от 0 до 1. При этом чем ближе значение коэффициента к 1, тем плотнее связь; чем ближе значение к 0, тем связь слабее. Так, при г= 1 связь приобретает характер функциональной - все точки «ложатся» на одну прямую. При г = 0, фиксирующем полное отсутствие связи, построение линии регрессии становится невозможным. В нашем примере г = 0,62, что свидетельствует о наличии значимой статистической связи (подробнее об интерпретации коэффициента корреляции см. ниже).

Тип связи определяется наклоном линии регрессии. В коэффициенте корреляции существует всего два значения типа связи: обратная (знак «-») и прямая (отсутствие знака, так как знак « + » традиционно не записывается). В нашем примере связь прямая. Соответственно, итоговый результат анализа 0,62.

Сегодня коэффициент корреляции Пирсона можно легко подсчитать с помощью всех компьютерных пакетов программ статистического анализа (SPSS, Statistica, NCSS и др.) и даже в широко распространенной программе Excel (надстройка «анализ данных»). Настоятельно рекомендуем пользоваться профессиональными пакетами, так как они позволяют визуально оценить корреляционное поле.

Почему важна визуальная оценка геометрического представления данных? Во-первых, мы должны убедиться, что связь линейна по форме, а здесь самый простой и эффективный метод - именно зрительная оценка. Напомним, что в случае ярко выраженной нелинейности связи вычисление коэффициента корреляции окажется бесполезным. Во-вторых, визуальная оценка позволяет найти в данных выбросы, т.е. нетипичные, резко выделяющиеся случаи.

Вернемся к нашему примеру с двумя партиями. Внимательно глядя на диаграмму рассеяния, мы замечаем по меньшей мере один нетипичный случай, лежащий явно в стороне от «общей магистрали», тенденции связи переменных. Это точка, представляющая данные по Самарской области. Хотя и в меньшей степени, но тоже нетипично положение Томской, Нижегородской областей и Санкт- Петербурга.

Можно скорректировать данные анализа, удалив сильно отклоняющиеся наблюдения, т.е. произведя «чистку выбросов». В силу специфики вычисления линии регрессии, связанной с подсчетом суммы квадратов расстояний, даже единичный выброс может существенно исказить общую картину.

|

Удалив только один из 88 случаев - Самарскую область, - мы получим значение коэффициента корреляции, отличное от полученного ранее: 0,73 по сравнению с 0,62. Плотность связи усилилась более чем на 0,1 - это весьма и весьма существенно. Избавившись отточек, соответствующих Санкт-Петербургу, Томской и Нижегородской областям, получим еще более высокую плотность: 0,77.

Впрочем, чисткой выбросов не следует увлекаться: сокращая количество случаев, мы понижаем общий уровень статистического доверия к полученным результатам. К сожалению, общепринятых критериев определения выбросов не существует, и здесь многое зависит от добросовестности исследователя. Лучший способ - содержательно понять, с чем связано наличие «выброса». Так, в нашем примере нетипичное положение Самарской области в признаковом пространстве связано с тем, что в 1999 г. одним из активных лидеров правых был глава региона К. Титов. Соответственно, высокий результат СПС в регионе был обусловлен не только поддержкой партии как таковой, но и поддержкой губернатора.

Возвратимся к нашему исследованию. Мы выяснили, что голосование за СПС и «Яблоко» довольно плотно коррелирует между собой на массиве данных, взятых в территориальном разрезе. Логично предположить, что в основе этой связи лежит некий фактор или комплекс факторов, который мы пока непосредственно не учитывали. Исследуя данные электоральной статистики разного уровня, нетрудно заметить, что обе партии демонстрируют лучшие результаты в городах и худшие - в сельских районах. Мы можем выдвинуть гипотезу, что одним из факторов, опосредующих связь между переменными, является уровень урбанизации территорий. Этот признак проще всего операционализировать через переменную «доля сельского населения» или «доля городского населения». Такая статистика существует по каждому субъекту Федерации.

Теперь в наших исходных данных появляется третья переменная - пусть это будет «доля сельского населения».

Чисто технически мы можем вычислять каждый парный коэффициент корреляции отдельно, но удобнее сразу получить матрицу интеркорреляций (матрицу парных корреляций). Матрица обладает диагональной симметрией. В нашем случае она будет выглядеть следующим образом:

Мы получили статистически значимые коэффициенты корреляции, подтверждающие выдвинутую нами гипотезу. Так, доля городского населения оказалась отрицательно связанной как с поддержкой СПС (г= -0,61), так и с поддержкой «Яблока» (г= -0,55). Можно заметить, что переменная «поддержка СПС» более чувствительна к фактору урбанизации по сравнению с переменной «поддержка "Яблока"».

Следует отметить, что после чистки выбросов (см. диаграммы рассеяния) связь была бы еще плотнее. Так, после удаления двух выбросов (Самарская области и Усть-Ордынский Бурятский АО) плотности коэффициента для СПС увеличивается до -0,65.

В этом примере мы уже начинаем мыслить в категориях влияния одной переменной на другую. Строго говоря, и это отмечено выше, корреляционный анализ не различает зависимых и независимых переменных, фиксируя лишь их взаимную статистическую связь. В то же время содержательно мы понимаем, что именно принадлежность избирателей к городскому или сельскому населению влияет на их электоральный выбор, а никак не наоборот.

Интерпретация интенсивности связи

Мы подошли к проблеме интерпретации интенсивности связи на основе значения коэффициента корреляции Пирсона.

Определенного жесткого правила здесь не существует; скорее речь идет о совокупном опыте, накопленном в процессе статистических исследований. Традиционной можно считать следующую схему интерпретации данного коэффициента:

Необходимо отметить, что подобный вариант интерпретации плотности коэффициента корреляции применим в науках, в гораздо большей степени опирающихся на количественные данные, нежели наука политическая (например, в экономике). В эмпирических исследованиях политики довольно редко можно обнаружить г > 0,7; коэффициент же со значением 0,9 - случай просто уникальный. Это связано прежде всего с особенностями мотивации политического поведения - сложной, многофакторной, нередко иррациональной. Ясно, что такое сложное явление, как голосование за определенную политическую партию, не может целиком подчиняться одному или даже двум факторам. Поэтому применительно к политическим исследованиям предлагаем несколько смягченную схему интерпретации:

0,4 > г> 0,3 - слабая корреляция;

0,6 > г> 0,4 - средняя корреляция;

Г> 0,7 - сильная корреляция.

Существует еще одна полезная процедура, позволяющая оценить значимость коэффициента корреляции в процессе вычисления коэффициента детерминации, который представляет собой г, возведенный в квадрат (г 2). Смысл процедуры состоит в том, что при возведении в квадрат низкие коэффициенты потеряют «в весе»

гораздо сильнее, чем высокие. Так, 0,9 2 = 0,81 (значение снижается всего на 0,09); 0,5 2= 0,25 (здесь мы теряем уже половину значения); 0,3 2 = 0,09 (более чем трехкратная «потеря веса»). Когда речь идет о переменных, которые мы можем содержательно интерпретировать как «определяющие» и «определяемые», значение г2 будет показывать долю случаев, которые объясняет определяющая переменная.

В нашем примере коэффициент корреляции между переменными «поддержка СПС» и «доля сельского населения» после чистки выбросов составил -0,65. Коэффициент детерминации составляет соответственно -0,65 2 = 0,42. Несколько упрощая реальное положение дел, мы можем утверждать, что фактор урбанизации объясняет примерно 40% вариации переменной «голосование за СПС» по регионам России в 1999 г.

| 1991 | 1993 | 1995 | 19961 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | |

| 1991 | 1 | |||||||

| 1993 | 0,83 | 1 | ||||||

| 1995 | 0,52 | 0,66 | 1 | |||||

| 1996 | 0,43 | 0,47 | 0,76 | і | ||||

| 1999 | 0,14 | 0,26 | 0,61 | 0,56 | 1 | |||

| 2000 | 0,13 | 0,15 | 0,34 | 0,47 | 0,74 | 1 | ||

| 2003 | 0,04 | 0,13 | 0,36 | 0,38 | 0,81 | 0,75 | 1 | |

| 2004 | 0,04 | 0,10 | 0,11 | 0,21 | 0,55 | 0,66 | 0,73 | 1 |

Отметим, что внутри каждого электорального цикла плотность корреляции превышает 0,7 (1991-1993: г= 0,83; 1995-1996: г= 0,76; 1999 - 2000: г = 0,74; 2003 - 2004: г= 0,73). На максимальной временной дистанции - между президентскими и парламентскими выборами 1991 - 1993 и 2003 - 2004 гг. - связи нет никакой, коэффициенты не превышают 0,1. В то же время затухание связи во времени происходит медленно. Так, обращает на себя внимание наличие связи, хоть и неплотной, между уровнем электоральной активности на парламентских выборах 1995 и 2003 гг. (г= 0,36). Тот факт, что определенная преемственность обнаруживается на протяжении восьми лет, в течение которых происходит серьезнейшее «переформатирование» политического режима и системы федеративных отношений, свидетельствует о высокой устойчивости распределения уровня явки по российским регионам. Таким образом, мы имеем основания считать уровень активности/абсентеизма одной из составляющих электоральной культуры территорий.

Другие коэффициенты корреляции

Как было отмечено, коэффициент корреляции Пирсона является наиболее распространенным критерием связи интервальных и нормально распределенных переменных. Но что делать, если мы имеем переменные, существенно отклоняющиеся от нормального распределения? Или переменные не интервальные, но при этом являются метрическими (порядковые переменные с большим числом категорий)?

гораздо сильнее, чем высокие. Так, 0,9 2= 0,81 (значение снижается всего на 0,09); 0,5 2= 0,25 (здесь мы теряем уже половину значения); 0,3 2= 0,09 (более чем трехкратная «потеря веса»). Когда речь идет о переменных, которые мы можем содержательно интерпретировать как «определяющие» и «определяемые», значение г2 будет показывать долю случаев, которые объясняет определяющая переменная.

В нашем примере коэффициент корреляции между переменными «поддержка СПС» и «доля сельского населения» после чистки выбросов составил -0,65. Коэффициент детерминации составляет соответственно -0,65 2= 0,42. Несколько упрощая реальное положение дел, мы можем утверждать, что фактор урбанизации объясняет примерно 40% вариации переменной «голосование за СПС» по регионам России в 1999 г.

Использование корреляционного анализа для выявления динамики связи переменных во времени

Корреляционный анализ можно использовать не только для обнаружения связи между переменными, но и для оценки изменения этой связи во времени. Так, при изучении проблемы электоральной активности в регионах России необходимо было убедиться в том, что уровень активности избирателей является некой стабильной характеристикой электоральной культуры российских территорий. Имеются в виду, разумеется, не абсолютные показатели, которые существенно колеблются от выборов к выборам. Речь идет об устойчивости различий в уровне активности избирателей различных регионов России.

Устойчивость пропорционального распределения явки по субъектам Федерации достаточно просто проверяется методом корреляционного анализа. Приводимая ниже матрица парных корреляций электоральной активности на федеральных выборах 1991 - 2004 гг. довольно четко демонстрирует существующую тенденцию. Статистическая связь наиболее сильна внутри одного электорального цикла (1991-1993; 1995-1996; 1999-2000; 2003-2004), между двумя близкими по времени циклами она несколько слабеет, а по мере удаления электоральных циклов стремится к затуханию.

При изучении общественного здоровья и здравоохранения в научных и практических целях исследователю часто приходится проводить статистический анализ связей между факторными и результативными признаками статистический совокупности (причинно-следственная связь) или определение зависимости параллельных изменений нескольких признаков этой совокупности от какой либо третьей величины (от общей их причины). Необходимо уметь изучать особенности этой связи, определять ее размеры и направление, а также оценивать ее достоверность. Для этого используются методы корреляции.

- Виды проявления количественных связей между признаками

- функциональная связь

- корреляционная связь

- Определения функциональной и корреляционной связи

Функциональная связь - такой вид соотношения между двумя признаками, когда каждому значению одного из них соответствует строго определенное значение другого (площадь круга зависит от радиуса круга и т.д.). Функциональная связь характерна для физико-математических процессов.

Корреляционная связь - такая связь, при которой каждому определенному значению одного признака соответствует несколько значений другого взаимосвязанного с ним признака (связь между ростом и массой тела человека; связь между температурой тела и частотой пульса и др.). Корреляционная связь характерна для медико-биологических процессов.

- Практическое значение установления корреляционной связи

. Выявление причинно-следственной между факторными и

результативными признаками (при оценке физического развития, для определения связи между условиями труда, быта и состоянием

здоровья, при определении зависимости частоты случаев болезни от возраста, стажа, наличия производственных вредностей и др.)

Зависимость параллельных изменений нескольких признаков от какой-то третьей величины. Например, под воздействием высокой температуры в цехе происходят изменения кровяного давления, вязкости крови, частоты пульса и др.

- Величина, характеризующая направление и силу связи между признаками . Коэффициент корреляции, который одним числом дает представление о направлении и силе связи между признаками (явлениями), пределы его колебаний от 0 до ± 1

- Способы представления корреляционной связи

- график (диаграмма рассеяния)

- коэффициент корреляции

- Направление корреляционной связи

- прямая

- oбратная

- Сила корреляционной связи

- сильная: ±0,7 до ±1

- средняя: ±0,3 до ±0,699

- слабая: 0 до ±0,299

- Методы определения коэффициента корреляции и формулы

- метод квадратов (метод Пирсона)

- ранговый метод (метод Спирмена)

- Методические требования к использованию коэффициента корреляции

- измерение связи возможно только в качественно однородных совокупностях (например, измерение связи между ростом и весом в совокупностях, однородных по полу и возрасту)

- расчет может производиться с использованием абсолютных или производных величин

- для вычисления коэффициента корреляции используются не сгруппированные вариационные ряды (это требование применяется только при вычислении коэффициента корреляции по методу квадратов)

- число наблюдений не менее 30

- Рекомендации по применению метода ранговой корреляции (метод Спирмена)

- когда нет необходимости в точном установлении силы связи, а достаточно ориентировочных данных

- когда признаки представлены не только количественными, но и атрибутивными значениями

- когда ряды распределения признаков имеют открытые варианты (например, стаж работы до 1 года и др.)

- Рекомендации к применению метода квадратов (метод Пирсона)

- когда требуется точное установление силы связи между признаками

- когда признаки имеют только количественное выражение

- Методика и порядок вычисления коэффициента корреляции

1) Метод квадратов

2) Ранговый метод

- Схема оценки корреляционной связи по коэффициенту корреляции

- Вычисление ошибки коэффициента корреляции

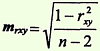

- Оценка достоверности коэффициента корреляции,полученного методом ранговой корреляции и методом квадратов

Способ 1

Достоверность определяется по формуле:

Критерий t оценивается по таблице значений t с учетом числа степеней свободы (n - 2), где n - число парных вариант. Критерий t должен быть равен или больше табличного, соответствующего вероятности р ≥99%.

Способ 2

Достоверность оценивается по специальной таблице стандартных коэффициентов корреляции. При этом достоверным считается такой коэффициент корреляции, когда при определенном числе степеней свободы (n - 2), он равен или более табличного, соответствующего степени безошибочного прогноза р ≥95%.

Задание: вычислить коэффициент корреляции, определить направление и силу связи между количеством кальция в воде и жесткостью воды, если известны следующие данные (табл. 1). Оценить достоверность связи. Сделать вывод.

Таблица 1

Обоснование выбора метода. Для решения задачи выбран метод квадратов (Пирсона), т.к. каждый из признаков (жесткость воды и количество кальция) имеет числовое выражение; нет открытых вариант.

Решение

.

Последовательность расчетов изложена в тексте, результаты представлены в таблице. Построив ряды из парных сопоставляемых

признаков, обозначить их через х (жесткость воды в градусах) и через у (количество кальция в воде в мг/л).

| Жесткость воды (в градусах) |

Количество кальция в воде (в мг/л) |

d х | d у | d х х d у | d x 2 | d y 2 |

| 4 8 11 27 34 37 |

28 56 77 191 241 262 |

-16 -12 -9 +7 +14 +16 |

-114 -86 -66 +48 +98 +120 |

1824 1032 594 336 1372 1920 |

256 144 81 49 196 256 |

12996 7396 4356 2304 9604 14400 |

| М х =Σ х / n | М у =Σ у / n | Σ d х x d у =7078 | Σ d х 2 =982 | Σ d y 2 =51056 | ||

| М х =120/6=20 | М y =852/6=142 | |||||

- Определить средние величины M x ряду вариант "х" и М у в ряду вариант "у" по формулам:

М х = Σх/n (графа 1) и

М у = Σу/n (графа 2) - Найти отклонение (d х и d у) каждой варианты от величины вычисленной средней в ряду "x" и в ряду "у"

d х = х - М х (графа 3) и d y = у - М у (графа4). - Найти произведение отклонений d x х d y и суммировать их: Σ d х х d у (графа 5)

- Каждое отклонение d x и d у возвести в квадрат и суммировать их значения по ряду "х" и по ряду "у": Σ d x 2 = 982 (графа 6) и Σ d y 2 = 51056 (графа 7).

- Определить произведение Σ d x 2 х Σ d y 2 и из этого произведения извлечь квадратный корень

- Полученные величины Σ (d x x d y) и √(Σd x 2 x Σd y 2) подставляем в формулу расчета коэффициента корреляции:

- Определить достоверность коэффициента корреляции:

1-й способ. Найти ошибку коэффициента корреляции (mr xy) и критерий t по формулам:

Критерий t = 14,1, что соответствует вероятности безошибочного прогноза р > 99,9%.

2-й способ. Достоверность коэффициента корреляции оценивается по таблице "Стандартные коэффициенты корреляции" (см. приложение 1). При числе степеней свободы (n - 2)=6 - 2=4, наш расчетный коэффициент корреляции r xу = + 0,99 больше табличного (r табл = + 0,917 при р = 99%).

Вывод. Чем больше кальция в воде, тем она более жесткая (связь прямая, сильная и достоверная : r ху = + 0,99, р > 99,9%).

на применение рангового методаЗадание: методом рангов установить направление и силу связи между стажем работы в годах и частотой травм, если получены следующие данные:

Обоснование выбора метода: для решения задачи может быть выбран только метод ранговой корреляции, т.к. первый ряд признака "стаж работы в годах" имеет открытые варианты (стаж работы до 1 года и 7 и более лет), что не позволяет использовать для установления связи между сопоставляемыми признаками более точный метод - метод квадратов.

Решение . Последовательность расчетов изложена в тексте, результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2

Стаж работы в годах Число травм Порядковые номера (ранги) Разность рангов Квадрат разности рангов X Y d(х-у) d 2 До 1 года 24 1 5 -4 16 1-2 16 2 4 -2 4 3-4 12 3 2,5 +0,5 0,25 5-6 12 4 2,5 +1,5 2,25 7 и более 6 5 1 +4 16 Σ d 2 = 38,5

Стандартные коэффициенты корреляции, которые считаются достоверными (по Л.С. Каминскому)

Число степеней свободы - 2 Уровень вероятности р (%) 95% 98% 99% 1 0,997 0,999 0,999 2 0,950 0,980 0,990 3 0,878 0,934 0,959 4 0,811 0,882 0,917 5 0,754 0,833 0,874 6 0,707 0,789 0,834 7 0,666 0,750 0,798 8 0,632 0,716 0,765 9 0,602 0,885 0,735 10 0,576 0,858 0,708 11 0,553 0,634 0,684 12 0,532 0,612 0,661 13 0,514 0,592 0,641 14 0,497 0,574 0,623 15 0,482 0,558 0,606 16 0,468 0,542 0,590 17 0,456 0,528 0,575 18 0,444 0,516 0,561 19 0,433 0,503 0,549 20 0,423 0,492 0,537 25 0,381 0,445 0,487 30 0,349 0,409 0,449 - Власов В.В. Эпидемиология. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 464 с.

- Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник для вузов. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2007. - 512 с.

- Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению: Часть 1. Общественное здоровье. - М.: Медицина, 2003. - 368 с.

- Миняев В.А., Вишняков Н.И. и др. Социальная медицина и организация здравоохранения (Руководство в 2 томах). - СПб, 1998. -528 с.

- Кучеренко В.З., Агарков Н.М. и др.Социальная гигиена и организация здравоохранения (Учебное пособие) - Москва, 2000. - 432 с.

- С. Гланц. Медико-биологическая статистика. Пер с англ. - М., Практика, 1998. - 459 с.