Отказ от плана «Сатурн» стал ошибкой, не позволившей завершить войну раньше мая 1945 года.Блестящую по замыслу наступательную операцию могла остановить ее сложность...

Семьдесят четыре года назад – 2 февраля 1943-го капитуляцией последних частей 6-й армии фельдмаршала Фридриха Паулюса завершилась Сталинградская битва, следом за которой разыгралось сражение на Курской дуге, ставшее переломным в Великой Отечественной.

Именно такие представления о войне закладываются в сознание россиян со школьной скамьи и закрепляются в студенческих аудиториях. Собственно, так все и было. Но с единственным уточнением: на страницах учебников до сих пор почти ничего не сказано о несостоявшейся операции, которая могла бы привести к Победе значительно раньше весны 1945 года.

Речь о разработанном советским Генштабом и утвержденном 2 декабря 1942 года Ставкой Верховного главнокомандования плане «Сатурн». Его цель – разгром силами левого крыла Воронежского и Юго-Западного фронтов войск противника в большой излучине Дона. После этого предусматривался удар в направлении Ростова-на-Дону, позволявший выйти в тыл германским войскам на юге России: группам армий «Дон» и «Б», а также перерезать коммуникации оперировавшей на Кавказе группе армий «А».

Расчеты советских генштабистов имели основания. В декабре 1942-го после поражения на Волге фашистское командование всерьез опасалось крушения южного крыла своего Восточного фронта, растянувшегося от задонских степей до вершин Кавказа более чем на две тысячи километров, что, по мнению фельдмаршала Эриха фон Манштейна, могло открыть Советскому Союзу путь к скорой победе над Германией.

Точка зрения лучшего стратега вермахта заслуживает внимания, ибо он зимой 1942–1943 годов находился в центре разворачивавшихся на юге России событий, командуя группой армий «Дон».

Другой фашистский военачальник, автор самого масштабного германского труда по Второй мировой войне генерал Курт фон Типпельскирх пишет более определенно: «Сталин со злобной радостью следил за наступлением немецких войск на Сталинград и Кавказ. Он расходовал свои резервы очень экономно и только тогда, когда было действительно необходимо помочь обороняющимся в их крайне тяжелом положении. Вновь сформированные, а также отдохнувшие и пополненные дивизии пока не вводились в бой: они предназначались для того, чтобы, как карающим мечом Немезиды, разрубить слишком растянутый фронт немецких армий и их союзников и одним ударом внести коренной перелом в положение на юге».

Обратим внимание на последнюю фразу Типпельскирха об одном мощном ударе, способном внести перелом в ход войны. В сущности именно к этому и стремилось советское командование, имея, казалось бы, все основания рассчитывать на быстрый разгром противника, буквально вцепившегося в горы Кавказа.

Ситуация для немцев усугублялась неспособностью группы армий «А» осуществить быстрый отход с занятых позиций, поскольку в распоряжении главной ее силы – 1-й танковой армии оказалось недостаточное количество горючего для оперативного отступления к Ростову-на-Дону.

Но дело было не только в топливе. Гитлер упорно не желал отдавать приказ на отвод своих войск с Кавказа, неминуемо готовя для них «второй Сталинград». Чем же руководствовался фюрер? Ответ на этот вопрос дает в своем фундаментальном труде «Вторая мировая война» английский историк Лиддел Гарт: «На решение Гитлера большое влияние оказали его советники по экономическим вопросам. Они заявили Гитлеру, что Германия не сможет продолжать войну, если не получит кавказскую нефть». Советники ошибались: и без нее немцы сражались почти три года.

Однако пути к Каспию, проходящие сквозь бескрайние донские степи и вершины Кавказа, были слишком опасны для вермахта. Да, мощным ударом представлялось возможным прорвать оборону Красной армии на юге России и выйти к Баку, но на обеспечение фланга операции у вермахта попросту не было сил. И многие германские стратеги отдавали себе в этом отсчет.

В частности, генерал Гейнц Гудериан вспоминал: «Как и в августе 1941 года, Гитлер преследовал экономические и политические цели, которых он хотел достигнуть еще до того, как будет сломлена военная мощь противника. Овладение нефтяными месторождениями, расположенными в районе Каспийского моря, нарушение судоходства по Волге и парализация сталинградской промышленности – вот те цели, которые послужили основанием для принятия этих, непонятных с военной точки зрения решений в выборе операционных направлений».

Сливки вермахта

Непонятными с военной точки зрения цели Гитлера показались и Сталину, полагавшему, что фашисты, не взяв Москву, не бросят свою главную группировку на захват Кавказа, ибо это неминуемо приведет к чрезмерной растяжке фронта, на что немецкое командование не пойдет. Сталин в данном случае говорил об очевидном, поскольку без победы под Москвой, Воронежем и Сталинградом наступление на Кавказ со стратегической точки зрения становилось для вермахта авантюрой.

Однако фюрер нередко руководствовался не доводами разума и рекомендациями своих генералов, а интуицией, верой в собственную звезду. Кроме того, в его приоритетах экономические соображения всегда превалировали над сугубо военными, на что и обращает внимание Гудериан.

Да и не верил фюрер в способность русских провести эффективное и крупномасштабное контрнаступление на юге России. Вновь предоставим слово Гарту: «Немецкая разведывательная служба располагала сведениями, что заводы русских на Урале, в других районах производят 600–700 танков в месяц. Когда Гальдер доложил об этом фюреру, Гитлер стукнул кулаком по столу и заявил, что подобные темпы производства невозможны. Он не верил в то, во что не хотел верить».

Добавим, что фланги наступающей немецкой группировки обеспечивали слабые в боевом отношении итальянцы, румыны и венгры. В конечном счете 19 ноября 1942 года советские войска перешли под Сталинградом в контрнаступление (операция «Уран»), окружив 6-ю армию. А продвижение гитлеровцев на Кавказе захлебнулось. Казалось, самое время нанести удар в тыл и фланг всей южной группировке вермахта. Однако этого не произошло. Почему?

Одна из главных причин в первоначально неверной оценке численности окруженных под Сталинградом сил противника. Полагали, что в «котле» порядка 80 тысяч солдат и офицеров, оказалось – в три раза больше. И дело не только в численности, но и в качестве окруженных войск. Нам предстояло уничтожить группировку, состоявшую едва ли не из лучших солдат рейха. 6-я армия была образована в октябре 1939-го и начала боевой путь на полях Франции, где блестяще себя зарекомендовала. В 1941-м принимала участие в приграничном и крупнейшем в военной истории танковом сражении в районе Ковно – Дубно – Луцк – Ровно.

Во главе окруженной в Сталинграде группировки стоял один из лучших гитлеровских полководцев – автор плана «Барбаросса» Паулюс, впрочем, в плане принятия решений весьма зависевший от своего начальника штаба генерала Артура Шмидта – убежденного нациста, так и не согласившегося в плену в отличие от своего начальника сотрудничать с советским командованием. Сильнейшим соединением армии – 14-м танковым корпусом командовал генерал Валентин Хубе – храбрый и решительный, потерявший руку на полях Первой мировой.

В 1941-м он во главе 16-й танковой дивизии (тд) дрался в самом пекле вышеупомянутого приграничного сражения на Украине. Недаром в январе 1943 года Гитлер приказал Хубе покинуть на самолете обреченный Сталинград. Ценил. И не напрасно – в январе 1944-го 1-я танковая армия Хубе оказалась окружена в районе Каменец-Подольска, но генерал сумел разорвать кольцо. Командир сильнейшей в корпусе 16-й тд генерал Гюнтер Ангерн неизменно на передовой. Был ранен в 1941-м, но вернулся в строй, а когда для 6-й армии все было кончено, плену предпочел пулю в лоб. Характеристика высоких боевых качеств некоторых нацистских генералов отнюдь не попытка их восхваления, но обоснование причин, заставивших советское командование отказаться от операции «Сатурн».

Высокий профессионализм противника в данном случае не последний аргумент. К тому же блокированные в Сталинграде фашистские войска опирались, по словам командующего Донским фронтом и победителя Паулюса маршала (тогда еще генерала) Константина Рокоссовского, «на хорошо подготовленные в инженерном отношении позиции, значительно развитые в глубину». Созданы эти укрепления были еще защитниками города.

Очевидно, что столь мощная по численности и боевым качествам группировка во главе с опытными командирами путем сильного контрудара могла вырваться из окружения. Это прекрасно понимали как Рокоссовский и начальник Генерального штаба Александр Василевский, так и командующий ГА «Б» (в ее состав входила 6-я армия) Максимилиан фон Вейхс. Последний уже на второй день после окружения дивизий Паулюса счел нужным отдать приказ последнему на прорыв. Его мнение поддержал начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал Курт Цейтцлер, сменивший в этой должности Гальдера в сентябре 1942-го.

Названные германские военачальники не сомневались в положительном ответе Гитлера и запланировали прорыв 6-й армии на 25 ноября. Однако фюрер запретил Паулюсу покидать Сталинград, равно как и не спешил отдавать приказ группе армий «А» на отход с Кавказа.

Остановить Манштейна

Увы, об этом не знало советское командование. В Ставке были убеждены: Паулюс попытается разорвать кольцо. Однако Гитлер принял иное решение: он переподчинил 6-ю армию командующему группой армий «Дон» Манштейну, которому приказал ударом из района Котельниково деблокировать войска Паулюса.

Сильнейшим соединением ГА «Дон» был 57-й танковый корпус с одной из лучших в вермахте 6-й тд, представлявшей собой ударный клин наступления и имевшей в распоряжении 160 танков и 40 самоходных орудий. Ее боевой путь начался в 1939-м с польской кампании, где она стремительным наступлением окружила группировку противника. Это был первый во Второй мировой войне «котел».

4-й танковой армией командовал генерал Герман Гот – наряду с Гудерианом один из самых способных немецких военачальников. 12 декабря Манштейн бросил свои войска в наступление. Ломая сопротивление советских войск, 4-я танковая армия Германа Гота продвигалась вперед. Но слишком медленно – для развития удара необходимы были резервы, а их, по воспоминаниям Манштейна, у главного командования не оказалось.

Но дело не только в этом. На пути 4-й танковой встала 2-я армия генерала Родиона Малиновского, по собственной инициативе, то есть без согласования со Ставкой, двинувшего свои дивизии, направлявшиеся к Ростову-на-Дону, навстречу Готу. Храбрый командарм начал свой славный боевой путь еще в Первую мировую, особо отличился на полях Франции в составе Русского экспедиционного корпуса («За четверть века до маршальской звезды»), на фронтах Великой Отечественной – с первого дня.

Зимой 1942-го во главе войск Южного фронта Малиновский нанес поражение противнику под Харьковом, спустя несколько месяцев под этим же городом вверенные ему войска ожидала серьезная неудача, обернувшаяся для Родиона Яковлевича понижением до командарма, но вместе с неудачами будущий маршал приобрел и опыт. После Котельникова Малиновский уже не знал поражений.

Противник был остановлен, действия Малиновского одобрены Ставкой. Немцы же убедились: русские научились воевать, проявляя не только свойственный им героизм, но и инициативу и тактическое мастерство. В этой ситуации Сталин и его военачальники оказались перед дилеммой: либо, следуя первоначальному замыслу, нанести удар в направлении Ростова, либо сосредоточить силы на решении более скромных, но, как казалось, важнейших задач – нанести удар в левый фланг ГА «Дон», заставив прекратить наступление на помощь 6-й армии.

Сторонником первого варианта был Рокоссовский. Талантливейший и решительный военачальник – уже в июне 1941-го, командуя 9-м механизированным корпусом, бил немцев под Дубно. Он считал, что игра стоила свеч. Выход советских войск в тыл и на коммуникации ГА «Дон» и «А», как изначально планировалось и чего очень боялись немцы, в любом случае заставил бы Манштейна прекратить наступление на помощь 6-й армии. Как спустя полгода наступление Западного и Брянского фронтов заставило его остановить успешно развивавшийся удар на южном фасе Курской дуги.

В этой ситуации дивизии Паулюса, сколь бы боеспособны они ни были, оказывались в патовой ситуации, из которой выход только один – капитуляция. Однако Василевский, более близкий к Сталину в силу служебного положения, считал иначе. Его аргументы сводились к тому, что 6-я армия – слишком мощная сила, чтобы не обращать на нее должного внимания. Сталин поддержал Василевского.

Жуков вспоминал: «В первой половине декабря операция по уничтожению окруженного противника войсками Донского и Сталинградского фронтов развивалась крайне медленно. Сталин нервничал и требовал от командования фронтов быстрейшего завершения разгрома окруженной группировки».

Удовлетворились «Малым»

Вероятно, нервозность Верховного и то, что не удалось быстро разгромить группировку противника в Сталинграде, заставили отказаться от операции «Сатурн», бросить все силы против левого фланга ГА «Дон» – на «Малый Сатурн». В сущности позиция начальника Генштаба являлась обоснованной – если бы не известный нам приказ Гитлера Паулюсу не покидать город и ждать помощи извне. Безусловно, невозможной в случае удара на Ростов-на-Дону, как предлагал Рокоссовский.

Таким образом, казалось бы, напрашивается вывод: отказ от операции «Сатурн» стал ошибкой, не позволившей завершить войну раньше мая 1945 года. Быть может, это и так. Но нужно учитывать еще один важный момент: способность командования РККА проводить масштабные операции на окружение и последующее уничтожение противника. Под Сталинградом удалось блокировать 6-ю армию, разгромив сравнительно слабые румынские и венгерские войска. При реализации плана «Сатурн» необходимо было замкнуть кольцо вокруг по сути целого фронта, включая две танковые армии.

Позволим себе отступление: в последние два десятилетия много пишут о том, что было бы, упреди Красная армия вермахт в нанесении удара летом 1941-го. Указывают на выгодное для наступления стратегическое расположение развернутых на границе войск РККА. Однако в данном случае не уделяется должного внимания едва ли не самому важному вопросу: умению советского командования (на всех уровнях) осуществлять сложные наступательные операции против хорошо подготовленного противника. Так и в данном случае. Да, ударом на Ростов представлялось возможным окружить ГА «Дон» и «А». Но удалось бы разгромить их?

Предоставим слово генералу Сергею Штеменко, в рассматриваемый период первому заместителю начальника Оперативного управления Генштаба. Вспоминая о действиях Закавказского фронта зимой 1943 года против ГА «А», он, в частности, пишет: «Главным силам 1-й танковой армии удалось оторваться от нашей Северной группы войск. Преследование отходящего противника началось недостаточно организованно и с опозданием. Средства связи оказались не подготовленными к управлению наступательными действиями. В итоге уже в первый день преследования части перемешались. Штабы не знали точного положения и состояния своих войск. 58-я армия отстала от соседей и оказалась как бы во втором эшелоне. 5-й гвардейский Донской кавкорпус и танки не смогли опередить пехоту. Командование фронта пыталось навести порядок, но без особого успеха».

Штеменко обращает внимание на еще одну важную проблему, ставящую под вопрос успех плана «Сатурн»: «Длительные разъезды по фронтам начальника Генерального штаба и частая смена начальников Оперативного управления создали у нас атмосферу нервозности, из-за чего нередко нарушалась четкость в работе. За один-два месяца пребывания во главе управления никто не успевал как следует войти в курс дела, врасти в обстановку, а значит, не мог уверенно чувствовать себя при выезде в Ставку с докладом».

Разумеется, отмеченная генералом нервозность, равно как и отсутствие начальника Генштаба в Москве, не способствовала слаженному управлению действующими на юге войсками. Для убедительности картины приведем еще пример, на этот раз из воспоминаний Рокоссовского. Он, правда, пишет не об операции «Сатурн», а о планировании не менее масштабного удара на Гомель и Смоленск во фланг орловской группировке противника зимой 1943-го: «С первого же момента мы столкнулись с огромными трудностями. В нашем распоряжении была единственная одноколейная железная дорога, которую удалось восстановить к этому времени. Она, конечно, не могла справиться с переброской огромного количества войск. Планы перевозок трещали по всем швам. График движения нарушался. Заявки на эшелоны не удовлетворялись, а если и подавались составы, то оказывалось, что вагоны не приспособлены для перевозки личного состава и лошадей».

Нет сомнений, что подобного рода недочеты выявились бы при проведении операции «Сатурн». Другое дело, что неслаженность в работе Генштаба и в системе управления войск, не всегда удовлетворительные действия тыловых служб могли быть компенсированы крайне невыгодным со стратегической точки зрения расположением завязшей на Кавказе группы армий «А».

Недаром Рокоссовский, лучше других знавший и позже не раз писавший об указанных недостатках, все-таки выступил за «Сатурн», в случае успеха которого война могла бы закончиться раньше, а развитие Советского Союза и мира пойти иным, сейчас уже неведомым нам путем.

Но история не терпит сослагательного наклонения. Блестяще же проведенные операции «Уран» и «Малый Сатурн» продемонстрировали мастерство советских войск и сделали нашу Победу неотвратимой.

«Большой Сатурн» и «малый Сатурн»

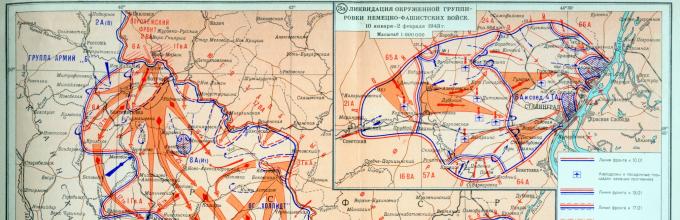

Помимо операции «Уран» советский Генеральный штаб разработал другую, более крупную по масштабам и задачам наступательную операцию. Называлась она «Сатурн». С.М. Штеменко писал: «Согласно замыслу новому фронту [Юго-Западному], предстояло наступать с плацдарма на правом берегу Дона в районе Серафимовича и вырваться к Тацинской, что позволило бы перехватить железнодорожные и другие пути противника из-под Сталинграда на запад. Затем фронт должен был наступать через Каменск в район Ростова, где и пересекались бы пути отхода немецко-фашистских войск не только из-под Сталинграда, но и с Кавказа… При окончательной доводке общего плана контрнаступления наших войск идея удара на Ростов через Каменск нашла выражение в плане Ставки, известном под кодовым названием «Сатурн». Ударные группировки войск, окружающих противника, были усилены танковыми и механизированными корпусами» .

Обстановка для проведения операции «Сатурн» складывалась весьма благоприятная. Концентрация главных сил группы армий «Б» под Сталинградом привела к тому, что немцы лишились возможности создать сплошную линию обороны против советских войск. Более того, советскому командованию стало известно, что в результате успешного проведения Сталинградской наступательной операции на участке Лихая - Ростов образовалась огромная брешь, не заполненная какими-либо немецкими частями. Отсутствие у противника в непосредственном оперативном тылу резервов создавало дополнительные преимущества для советских войск.

23 ноября Верховный Главнокомандующий отдал представителю Ставки на Юго-Западном фронте A.M. Василевскому распоряжение приступить к подготовке операции «Сатурн». Ее предстояло провести войскам левого крыла Воронежского и Юго-Западного фронтов путем нанесения удара в направлении Миллерово - Ростов. Предполагалось, что успех этой операции может создать условия для полного разгрома всей южной группировки противника на советско-германском фронте. При этом в котле оказывалась не только армия Паулюса, но и 1-я и 4-я танковые, 11-я немецкая армии, 3-я и 4-я румынские, 2-я венгерская и 8-я итальянская армии. Фактически речь шла о достижении решительной победы над вооруженными силами Германии и коренного перелома в ходе Второй мировой войны. Нанести Гитлеру катастрофическое поражение предполагалось уже в течение зимней кампании 1942–1943 гг.

Для выполнения этой важнейшей задачи Ставка сосредотачивала на Воронежском и Юго-Западном фронтах значительные силы. Помимо уже имевшихся там 1-й гвардейской, 5-й танковой, 6-й и 21-й армий, 4-го и 26-го танковых корпусов Юго-Западный фронт дополнительно получал из резерва Ставки 5 стрелковых дивизий, 18-й, 24-й и 25-й танковые и 1-й гвардейский механизированный корпуса, 6 отдельных танковых и 16 артиллерийских и минометных полков. Воронежскому фронту придавались 3 стрелковые дивизии, одна стрелковая бригада, 17-й танковый корпус, 7 артиллерийских и минометных полков. Но и это было еще не все. По решению Ставки 26 ноября для Юго-Западного фронта создавалась 3-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко. К 9 декабря планировалось сформировать и развернуть между 5-й танковой армией и 51-й армией Сталинградского фронта еще одну, 5-ю ударную армию в составе 5 стрелковых дивизий, 7-го танкового и 4-го механизированного корпусов. Командовать новой армией был назначен генерал-лейтенант М.М. Попов. Кроме того, в район боев из резерва Ставки выдвигалась 2-я гвардейская армия. Правда, из-за последней возник спор между командующими фронтами. Эту армию желали заполучить и командующий Сталинградским фронтом А.И. Еременко, и командующий Донским фронтом К.К. Рокоссовский.

Впрочем, наличных сил было более чем достаточно. Войскам Юго-Западного и Воронежского фронтов противостояла только немецкая оперативная группа «Голлидт», броневая мощь которой исчерпывалась 7-й и 11-й танковыми дивизиями, а также 8-я итальянская армия. Как боеспособное соединение, ее вообще можно было не принимать в расчет. Далее до самого Миллерова войска противника отсутствовали. Да и находившаяся в Миллерове оперативная группа «Фреттер-Пико» располагала более чем скромными силами - 30-м армейским корпусом, 3-й горнострелковой и 304-й пехотной дивизиями. Серьезного препятствия для советской танковой лавины она собой не представляла. На защиту Ростова немцы не могли выставить ничего, кроме разрозненных частей гарнизона. Таким образом, как точно подметил Манштейн в своих воспоминаниях, немецкое Главное командование делало все, чтобы план русских по устранению самой крупной ударной силы германской армии удался.

Однако в этот ответственный момент советское командование стало делать одну ошибку за другой. Прежде всего, по признанию A.M. Василевского, Генштаб серьезно просчитался в оценке численности окруженных в Сталинграде немецких войск. До проведения наступательной операции считалось, что в окружении окажутся 85–90 тыс. солдат и офицеров противника. Но вдруг выяснилось, что истинная цифра составляет чуть ли не 350 тыс. человек. В Ставке немедленно появился «призрак Демянска», тяжело давивший на сознание и Верховного Главнокомандующего, и его маршалов. Это давление усиливалось наличием на незначительном удалении от котла немецких армейских групп «Дон» и «Голлидт». Причем последняя находилась от окруженной группировки всего в 40 километрах.

26 ноября в разговоре с А.М. Василевским по прямому проводу Сталин заявил, что «в данное время самой важной и основной задачей является быстрейшая ликвидация окруженной группировки немцев». Это, мол, освободит занятые в ней наши войска для выполнения других заданий по окончательному разгрому врага на южном крыле советско-германского фронта. То есть в тот день впервые на столь высоком уровне было высказано мнение о необходимости отложить проведение операции «Сатурн» на неопределенное время.

29 ноября представитель Ставки на Сталинградском фронте Г.К. Жуков направил Сталину телеграмму. В ней содержались предложения о ходе дальнейших боевых операций: «Немецкое командование, видимо, будет стараться… в кратчайший срок собрать в районе Нижне-Чирская - Котельниково ударную группу для прорыва фронта наших войск в общем направлении на Карповку… Чтобы не допустить соединения нижне-чирской и котельниковской группировок противника со Сталинградской и образования коридора, необходимо:

Как можно быстрее отбросить нижне-чирскую и котельниковскую группировки и создать плотный боевой порядок на линии Обливская - Тормосин - Котельниково. В районе Нижне-Чирская - Котельниково держать две группы танков в качестве резерва;

Окруженную группу противника под Сталинградом разорвать на две части. Для чего… нанести рассекающий удар в направлении Бол. Россошка. Навстречу ему нанести удар в направлении Дубининский, высота 135. На всех остальных участках перейти к обороне… После раскола окруженной группы противника на две части нужно… в первую очередь уничтожить более слабую группу, а затем всеми силами ударить по группе в районе Сталинграда.

№ 02. 29.11.42 г. Жуков».

Далее Г.К. Жуков пишет, что с его соображениями согласился A.M. Василевский и потому решил «временно отказаться» от операции «Сатурн». Вместо удара на Ростов Юго-Западный фронт перенацеливался на удар во фланг тормосинской группировки противника. С этого дня прежний план операции разделялся надвое: операция «Большой Сатурн», предусматривавшая окружение всего южного крыла немецких войск, откладывалась, на смену ей вводилась в действие операция «Малый Сатурн», которая поворачивала главные силы Юго-Западного фронта на юг, в направлении Морозовска. Сталин, следуя своему излюбленному принципу «не предаваться головокружению от успехов», утвердил предложения товарищей Жукова и Василевского.

Интересно, что при этом в Ставке отчего-то сохранялась уверенность в угрозе со стороны нижне-чирской группировки противника. Между тем генерал Голлидт только при полном затмении разума мог решиться пойти в наступление со своими хилыми силами и подставиться тем самым под сокрушающий удар многократно превосходящих войск Юго-Западного фронта. Ничего подобного он не делал. Наоборот, во исполнение предложений Г.К. Жукова на Нижне-Чирскую пошла в наступление 5-я танковая армия. Поскольку здесь была хорошо подготовленная немецкая оборона, то, как отмечал A.M. Василевский: «На левом фланге Юго-Западного фронта 5-й танковой армии, несмотря на все усилия, никак не удавалось выбить врага с плацдарма на левом берегу Дона, у Нижне-Чирской, а также ликвидировать его плацдарм на восточном берегу Чира. Нас продолжало это беспокоить» . И беспокойство это было не напрасным, так как атаки советских войск не мешали генералу Голлидту готовить к переброске на помощь Манштейну свои 7-ю и 11-ю танковые дивизии.

Сам Манштейн считал затею с деблокированием 6-й армии полной безнадегой. Ведь согласно указаниям Гитлера смысл этой операции заключался в удержании Сталинграда. Манштейн же предлагал иной план: «Оставив занятую в ходе летней кампании территорию [которую все равно нельзя было удержать]., можно было бы тяжелый кризис использовать для победы! Для этого следовало организованно отвести войска групп армий «А» и «Дон» из выступающей далеко на восток дуги фронта за нижний Днепр.

Одновременно надо было бы сосредоточить в районе Харькова все имеющиеся в распоряжении командования силы, высвобождаемые в результате сокращения линии фронта. Эта группировка получила бы задачу ударить во фланг силам противника, стремящимся к переправам через Днепр. Таким образом, был бы совершен переход от отступательной к обходной операции, в которой немецкие войска преследовали бы цель прижать противника к морю и там его уничтожить» . «Но, - добавлял Манштейн, - не в характере Гитлера было соглашаться с решением, которое требовало отказа от достижений летней кампании».

Что касается идеи о рассечении группировки Паулюса, то она имела один существенный изъян. Как известно, вокруг Сталинграда и в самом городе летом 1942 года были созданы мощные оборонительные пояса. Немцы обломали себе все зубы, прорывая их в течение четырех месяцев. Теперь Паулюс использовал эти укрепления для организации прочной обороны внутри кольца. А советские войска их атаковали. Что из этого получалось, можно узнать в воспоминаниях A.M. Василевского: «Встречая упорное сопротивление окруженного противника, советские войска вынуждены были приостановить продвижение… Выполняя указания Ставки, мы в первых числах декабря снова попытались расчленить и уничтожить окруженную группировку. Однако и на этот раз сколько-нибудь значительных результатов не достигли. Противник, опираясь на сеть хорошо подготовленных инженерных оборонительных сооружений, яростно сопротивлялся, отвечая ожесточенными контратаками на каждую нашу попытку продвижения» .

Кроме того, в лучших традициях демянского котла, советское командование не мешало немцам наладить «воздушный мост». А.М. Василевский вспоминал, что «мы недооценивали серьезность этой задачи, и ее выполнение носило случайный, разрозненный характер» .

Дебаты по поводу операции «Сатурн» продолжались еще две недели. К тому времени войска Сталинградского и Донского фронтов окончательно увязли в боях с группировкой Паулюса. 12 декабря Манштейн начал наступление из района Котельниково, вызвав в Ставке прилив мрачных настроений. Поэтому 14 декабря было принято окончательное решение: изменить направление главного удара Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов. Вместо Ростова, в тыл всей группировке противника на южном крыле советско-германского фронта, теперь ставилась задача разгрома только 8-й итальянской армии и выхода в тыл войскам Манштейна. Это и был «Малый Сатурн».

Однако задачу, поставленную перед советскими войсками по плану операции «Малый Сатурн», выполнить не удалось. Потерпев поражение при попытке деблокировать 6-ю армию, Манштейн заметил угрозу со стороны войск Юго-Западного фронта и вывел свою группировку из-под флангового удара. Интересно, что A.M. Василевский посчитал это нашей крупной победой: «В результате наступления Сталинградского фронта с 24 по 31 декабря была окончательно разгромлена 4-я румынская армия, а 57-й танковый корпус противника с большими потерями отброшен на 150 километров» . Что касается удара Юго-Западного фронта, то его войска застряли на линии Тацинская - Морозовск и до Манштейна не дотянулись. Через два с половиной месяца 57-й танковый корпус наряду с прочими частями Манштейна принял активное участие в разгромной для Красной Армии битве за Харьков. Это все были плоды «Малого Сатурна».

Почему же советское командование отказалось от проведения операции «Сатурн» и отложило в долгий ящик окончательный разгром фашистской Германии? A.M. Василевский отвечает на этот вопрос так: «Задержка с ликвидацией войск Паулюса и явилась основной причиной, изменившей оперативную обстановку на Сталинградском и среднедонском направлениях и повлиявшей на дальнейшее развитие операции «Сатурн» . Но такая задержка была неизбежна. Кроме того, Паулюс никуда не собирался уходить. И советское командование об этом знало. Вот, например, Г.К. Жуков в упоминавшейся выше телеграмме Сталину сообщал: «Окруженные немецкие войска сейчас, при создавшейся обстановке, без вспомогательного удара из района Нижне-Чирская - Котельниково на прорыв и выход из окружения не рискнут» . Голлидт никакого вспомогательного удара не планировал. А в отношении Манштейна имелся надежный противовес - операция «Сатурн». Вот мнение A.M. Василевского: «Начнись операция 10 декабря, то вполне возможно предположить, что тот успех, которого добились войска Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов 16 декабря, исключил бы переход в наступление войск Манштейна 12 декабря на котельниковском направлении» .

Надо сказать, операция «Сатурн» была настолько хороша, что могла начинаться и до 10 декабря, и после 16 декабря. Манштейн на этот счет высказывается абсолютно четко: основная опасность заключалась не в потере 6-й армии, а в том, что группа армий «А» не могла быстро уйти с Кавказа. На Закавказском фронте шла позиционная война. Это значит, что немцам нельзя было обойтись без стационарной установки вооружения, что им приходилось накапливать боеприпасы и продовольствие, создавать различные удобства для войск, тем более необходимые при отсутствии резервов и возможности сменять войска на позициях. Все вышеперечисленное приводило к потере подвижности и маневренности, к значительным затратам времени на подготовку отхода на новые позиции. Манштейн вспоминал свой разговор с начальником штаба группы армий «А», в котором тот называл датой начала возможного отступления 2 января и завершение его только через 25 дней. Кроме того, Гитлер упрямо отклонял все предложения со словом «отступление», играя тем самым на руку своему противнику.

Отказ от операции «Сатурн» был крупнейшей за всю войну ошибкой советского командования. Скажем больше: ошибкой непростительной. Каким же образом эту операцию можно было провести?

Идеальный вариант заключался в синхронном проведении операций «Уран» и «Сатурн». При этом главным было то, что достигалась абсолютная внезапность. Сил имелось достаточно. Удар Сталинградского и Донского фронтов носил функции вспомогательного, а Воронежского и Юго-Западного - главного. Собственно, так и предполагали в Ставке и Генштабе до того, как узнали реальную численность группировки Паулюса.

Главный удар приходился по 8-й итальянской армии, которая, как известно, сразу побежала. Далее оставалось только развивать прорыв специально созданными для этой цели подвижными танково-механизированными и кавалерийскими группировками. Обезопасить фланг от возможного контрудара со стороны группы «Голлидт» можно было путем стремительного выхода ей во фланг и даже тыл через позиции итальянских войск. Кстати, так оно и было 16 декабря. Манштейн вспоминал: «Вследствие развала итальянской армии и бегства почти всех румынских войск на левом фланге группы Голлидта, противник мог продвигаться в направлении переправ через Донец у Белой Калитвы, Каменска и Ворошиловграда, не встречая почти никакого сопротивления. Только в районе Миллерово, как одинокий остров в красном прибое, оказывала сопротивление вновь созданная на правом фланге группы армий «Б» группа Фреттер-Пико. Но все же противник имел возможность по своему усмотрению повернуть на восток для удара в тыл группе Голлидта или группе Мита или же продолжать продвижение на юг, по направлению к Ростову» .

Итак, все опасения, изложенные Г.К. Жуковым в телеграмме от 29 ноября, операция «Сатурн» снимала. Прорыв был бы столь стремительным, что Голлидт и Манштейн не успевали даже подумать о концентрации своих сил, так как в тылах у них уже находились бы советские войска. Добавим, что в ноябре никакой группы «Фреттер-Пико» не существовало и путь на Ростов оставался свободен. Немцы, как говорится, и ахнуть бы не успели, как танки Лелюшенко уже были бы в Ростове и захлопнули невиданный в военной истории капкан.

Конечно, противник предпринял бы попытку вырваться из кольца. Но каковы были его возможности в этом плане? Прежде всего, все опасения советского командования в отношении армии Паулюса являлись беспочвенными. Генерал Паулюс, во-первых, не имел соответствующего приказа Гитлера. А во-вторых, прекращение подвоза топлива превратило технику 6-й армии в груду мертвого металла. Паулюс докладывал в Ставку фюрера, что для его танков, из которых еще около 100 были готовы к бою, горючего имелось не более чем на 30 километров хода. В целях обеспечения прорыва требовалось перебросить по «воздушному мосту» 4000 тонн бензина. Конечно, это было невозможно. Именно такой аргумент неизменно использовал Гитлер в спорах с Манштейном, настаивавшим на немедленном отходе 6-й армии из Сталинграда: «Чего же вы, собственно, хотите, ведь у Паулюса горючего хватит только на 20 или в лучшем случае 30 километров; он ведь сам докладывает, что в настоящее время вовсе не может осуществить прорыв». Таким образом, мнению командования группы армий «Б», с одной стороны, противостояло мнение Главного командования, которое в качестве обязательного условия прорыва выдвигало удержание 6-й армией остальных участков фронта под Сталинградом, и, с другой стороны, мнение командования армии, которое считало прорыв невозможным ввиду недостатка топлива.

Через Ростов проходили коммуникации не только 6-й армии, но и 4-й румынской и 4-й танковой армий, всей группы армий «А». Соответственно, без горючего оставался не только Паулюс. Между тем расстояние от позиций группы армий «А» на Кавказе до Ростова составляло не менее 600 километров. 4-ю танковую армию, стоявшую южнее Сталинграда, от Ростова отделяло 400 километров. Запас хода основного немецкого танка T-IV не превышал 110 километров. Так что даже без учета противодействия советских войск все эти немецкие армии все равно не дошли бы до Ростова. У них просто не было достаточных для успешного прорыва запасов горючего. И никакой «воздушный мост» не мог спасти такую массу войск.

Но если существовал риск, что немцы все-таки каким-то образом дойдут до Ростова, то его можно было предотвратить. Поскольку на таком удалении от главного театра военных действий немецких войск почти не имелось, Красная Армия могла выдвинуться вперед и захватить переправы через Днепр, обеспечивавшие снабжение южного крыла вермахта. В этом случае дистанция прорыва для 4-й танковой армии значительно удлинялась и достигала 700 километров, а для группы армий «А» - почти 900 километров. Очевидно, что немецкие войска оказывались в безнадежном положении.

A.M. Василевский утверждает, что Юго-Западный и Воронежский фронты в ноябре 1942 года не были готовы к проведению операции «Сатурн». Тогда ее следовало начинать, как он сам предполагал, 10 декабря. Или 16 декабря, когда она действительно началась в виде «Малого Сатурна». При таком образе действий Красной Армии войска Голлидта и Манштейна не успевали бы выскользнуть из ловушки. Дело в том, что расстояние от позиций 8-й итальянской армии до Ростова составляло только 300 километров. Поэтому советские войска продвигались бы с опережением в 100 километров. Таким образом, достигалось не только взятие Ростова. В марте 1943 года немцам было бы уже фактически нечем проводить наступательную операцию в районе Харькова. Никогда в истории нашей армии не появилось бы позорное пятно еще одного харьковского разгрома.

Наконец, интересно рассмотреть потенциальные возможности крушения всего южного крыла немецкого Восточного фронта. Прежде всего, потеря такой массы войск не могла быть ничем восполнена. Не было у немцев таких резервов. В линии фронта появлялся разрыв шириной чуть ли не в 400 километров. Опять же, закрывать его было нечем. Красная Армия, не в пример вермахту обладавшая значительными резервами, могла решать две задачи: разгром группы армий «Центр» путем удара во фланг и тыл и развитие глубокого прорыва на Украине, освобождение без особых потерь Киева, Донбасса, Крыма, выход к государственной границе. Фактически речь шла о полном разгроме фашистской Германии еще в 1943 году А штурм Берлина состоялся бы весной сорок четвертого.

Советская история определяет Сталинградскую битву как коренной перелом в ходе войны. В действительности следует признать, что до коренного перелома оставалось еще более полугода. Потеря войск сталинградской группировки, конечно, была катастрофой, но не настолько тяжелой, чтобы реально переломить ход боевых действий в пользу Красной Армии и окончательно сломить вермахт и в психологическом, и в военном отношении. Ведь чуть больше месяца прошло с момента капитуляции Паулюса, когда советские войска потерпели тяжелейшее поражение в битве за Харьков и отступили под натиском противника на 150–200 километров к востоку. Все это, увы, не говорит в пользу утверждения о коренном переломе.

Действительный коренной перелом наступил после Курской битвы. Тогда германская армия в самом деле потерпела окончательное поражение и полностью утратила инициативу. Но произойти это могло гораздо раньше. Подтверждением тому могут послужить слова Манштейна: «Как бы ни велик был выигрыш советских войск, все же им не удалось достичь решающей победы - уничтожения всего южного фланга, что мы ничем не могли бы компенсировать».

| |

- Очиров Уташ Борисович

Ключевые слова

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА / КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ / СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА / ОПЕРАЦИЯ "САТУРН" / СРЕДНЕДОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ / ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ (2-ГО ФОРМИРОВАНИЯ) / АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛЕВСКИЙ / НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ВАТУТИН / GREAT PATRIOTIC WAR / RADICAL TURNING POINT / STALINGRAD BATTLE / OPERATION "SATURN" / MIDDLE DON OPERATION / SOUTHWESTERN FRONT (OF THE 2ND FORMATION) / ALEXANDER MIKHAYLOVICH VASILEVSKY / NIKOLAY FEDOROVICH VATUTINАннотация научной статьи по истории и историческим наукам, автор научной работы - Очиров Уташ Борисович

Статья посвящена анализу плана одной из важнейших операций, способствовавших коренному перелому Великой Отечественной войны . Первоначально этот план, задуманный как развитие операции «Уран», завершившейся окружением 6-й армии Паулюса в Сталинграде, назывался «Сатурн», однако после создания усеченного варианта «Малый Сатурн» его стали именовать «Большой Сатурн». Основной целью «Сатурна» было проведение стратегического наступления силами четырех-пяти армий со Среднего Дона и Чира в направлении Ростова-на-Дону, чтобы тем самым отрезать выход с Кавказа вражеским группам армий «А» и «Дон». Анализ сил Сталинградского фронта, осуществленный в статье, показывает, что имеющихся в резерве фронта войск было достаточно для отражения удара. Переведенные сюда стратегические резервы оказались избыточными, а их наступление на Ростов оказалось безуспешным, в то время как их применение по плану «Сатурн» привело бы к несомненному успеху, в результате этого Манштейну удалось вывести из ловушки через Ростов большую часть войск групп армий «А» и «Дон», которые сыграли ключевую роль в поражении советских войск в Донбассе и под Харьковом в ходе стратегических операций «Звезда» и «Скачок».

Похожие темы научных работ по истории и историческим наукам, автор научной работы - Очиров Уташ Борисович,

-

Бои частей Сталинградского фронта против 7-го румынского армейского корпуса в калмыцких степях 20-30 ноября 1942 года

2018 / Малютина Татьяна Петровна -

Совершенствование системы тылового обеспечения Красной Армии в операциях на Сталинградском направлении

2012 / Моисеев С. И. -

Строительство Донского и Сталинградского оборонительных рубежей в 1941-1942 г. Г

2014 / Медведев Максим Валерьевич -

Предвестники катастрофы на юге: поражения РККА в Крыму и под Харьковом в мае 1942 г

2016 / Афанасенко Владимир Иванович

THE OPERATION “BIG SATURN”: PLAN AND IMPLEMENTATION OPPORTUNITIES

The article analyzes the plan of one of the most important operations of a radical turning point in the course of the Great Patriotic War . Initially, the plan, conceived as the development of Operation “Uranus” and resulted in the encirclement of the 6 t h Army headed by Field Marshall Paulus at Stalingrad, was called “Saturn”. However, after creating a shortened version of the name “Small Saturn”, it was called “Big Saturn”. The main purpose of “Saturn” was to conduct the strategic offensive with the help of four or five armies from middle Don and Chir towards Rostov-on-Don to withdraw the enemy Army Group “Don” and Army Group “A” from the Caucasus. The enemy army groups consisted of almost a third of the units of the Wehrmacht and its allies, who fought against the Soviet Union and their defeat or delay on the Taman Peninsula where there was no port capacity for rapid evacuation of such a large group of people, equipment and supplies, could significantly change the balance of forces on the Eastern front. Unfortunately, the Сhief of the General Staff of the Red Army Alexander Vasilevsky, who was initially in charge of the “Saturn” operation as the representative of Stavka (General Headquarters), was appointed by Stalin in late November as a coordinator of the Soviet troops, achieving the encirclement of the surrounded Paulus’s grouping. Vasilevsky, using his authority, managed to transfer a significant part of the strategic reserves from the middle Don direction firstly to the Stalingrad direction and then to the Kotelnikovsky direction against unlocking grouping of Manstein. The analysis of the forces of the Stalingrad Front, given in the article, shows that there were enough troops to repulse an attack. The transferred strategic reserves proved to be redundant, and their offensive on Rostov failed, while their usage according to the plan “Saturn” would have led to undeniable success. As a result, Manstein managed to get out of the trap through Rostov a large part of forces of Army Group “A” and Army Group “Don”, which played a key role in the defeat of Soviet forces in Donbass and under Kharkov during strategic Operations “Zvezda” and “Scachok”.

Текст научной работы на тему «Операция «Большой Сатурн»: план и возможности реализации»

DOI: 10.15688/^0^4.2015.4.5

УДК 94(47).084.8 ББК 63.3(2)622.12

ОПЕРАЦИЯ «БОЛЬШОЙ САТУРН»: ПЛАН И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Уташ Борисович Очиров

Доктор исторических наук, доцент,

ведущий научный сотрудник отдела истории и археологии, Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН [email protected]

ул. Илишкина, 8, 358000 г. Элиста, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена анализу плана одной из важнейших операций, способствовавших коренному перелому Великой Отечественной войны. Первоначально этот план, задуманный как развитие операции «Уран», завершившейся окружением 6-й армии Паулюса в Сталинграде, назывался «Сатурн», однако после создания усеченного варианта «Малый Сатурн» его стали именовать «Большой Сатурн». Основной целью «Сатурна» было проведение стратегического наступления силами четырех-пяти армий со Среднего Дона и Чира в направлении Ростова-на-Дону, чтобы тем самым отрезать выход с Кавказа вражеским группам армий «А» и «Дон».

Анализ сил Сталинградского фронта, осуществленный в статье, показывает, что имеющихся в резерве фронта войск было достаточно для отражения удара. Переведенные сюда стратегические резервы оказались избыточными, а их наступление на Ростов оказалось безуспешным, в то время как их применение по плану «Сатурн» привело бы к несомненному успеху, в результате этого Манштейну удалось вывести из ловушки через Ростов большую часть войск групп армий «А» и «Дон», которые сыграли ключевую роль в поражении советских войск в Донбассе и под Харьковом в ходе стратегических операций «Звезда» и «Скачок».

Ключевые слова: Великая Отечественная война, коренной перелом, Сталинградская битва, операция «Сатурн», Среднедонская операция, Юго-Западный фронт (2-го формирования), Александр Михайлович Василевский, Николай Федорович Ватутин.

План операции «Сатурн» наряду с планами «Уран», «Марс», «Полярная звезда» и др. входил в цикл стратегических операций, задуманных командованием Красной армии осенью 1942 г. - зимой 1943 г. для осуществле-„ч ния коренного перелома в Великой Отече-® ственной войне.

р^ Замысел этого наступления на Среднем ^ Дону, основной целью которого был удар на ^ Ростов и отрезание южного крыла от основ-ф ных сил Восточного фронта вермахта, начал © обсуждаться в Ставке Верховного главноко-

мандования еще до начала «Урана». По утверждению Г.К. Жукова, этот план был не только задуман в Ставке, но и якобы составлен ею, подписан им, Василевским и даже Сталиным . Последнее утверждение вызывает определенные вопросы, поскольку реальным разработчиком «Сатурна» была вовсе не Ставка, а штаб Юго-Западного фронта и группа представителей Верховного главнокомандующего во главе с начальником Генштаба А.М. Василевским. Кроме того, Василевский всю вторую половину но-

ября и почти весь декабрь провел на фронтах южного направления (за исключением 1718 ноября, когда он был вызван к Сталину для обсуждения письма генерал-майора В.Т. Вольского), в то время как Жуков, руководя «Марсом», с 17 ноября находился на фронтах западного направления и после 18 ноября не встречался с Василевским до конца года, а со Сталиным виделся лишь 6-8 декабря (см.: ), когда обсуждал вопросы повторного наступления в рамках операции «Марс», а план «Сатурна» уже был давно утвержден. Возможно, что Жуков в своем интервью вел речь о первоначальном замысле, который в реальности отличался от утвержденного Ставкой ВГК 3 декабря. В любом случае не приходится сомневаться в том, что Жуков был хорошо осведомлен о сути замысла «Сатурна» и сыграл свою роль в его обсуждении и эволюции.

В советской историографии больше был известен усеченный вариант этого плана, получивший наименование «Малый Сатурн» и реализованный в ходе Среднедонской операции. В этом сражении войска Юго-Западного фронта разгромили 8-ю итальянскую армию и «боковско-морозовскую группировку противника», оттянув тем самым часть группировки фельдмаршала Э. фон Манштейна с котельниковского направления, что в конечном итоге способствовало поражению немецких войск в Сталинграде . Первый план операции для отличия от «Малого Сатурна» после этого стали именовать «Большим Сатурном». Следует также заметить, что и этот вариант советское командование пыталось внедрить в жизнь, но успеха не достигло.

Конкретная разработка плана наступления на Среднем Дону началась лишь 24 ноября по прямому указанию И.В. Сталина, который и дал этому плану название «Сатурн» . Есть свидетельства, что определенные элементы «Сатурна» разрабатывались ранее Ставкой или Генштабом, например, вышеупомянутое свидетельство Г.К. Жукова, которое могло иметь место только 6 ноября или в конце октября (см.: ). М.И. Казаков, являвшийся в описываемый период начальником штаба Воронежского фронта, в своих воспоминаниях писал о том, что

указания на разработку своей части плана Среднедонской операции командующий фронтом генерал-лейтенант Ф.И. Голиков получил 13 ноября. При этом наступление предлагалось осуществить двумя группировками: силами 6-й армии Воронежского фронта и частично 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта (поддержанные тремя танковыми корпусами) с осетровского плацдарма в направлении Кантемировка - Чертково - Миллеро-во и силами части 1-й гвардейской и 5-й танковой армий из района Вешенской в направлении на Морозовск. На втором этапе операции после ввода свежих сил из резерва Ставки (нескольких танковых корпусов и общевойсковой армии) Юго-Западный фронт осуществлял с рубежа Чертково - Миллерово удар на Ростов .

Однако на деле конкретную разработку «Сатурна» отложили до получения первых результатов операции «Уран» и установления внешнего фронта окружения, по крайней мере той его части, которая могла использоваться в качестве исходных рубежей для удара на Ростов. Тот же М.И. Казаков признавался, что, получив сведения о замысле Средне-донской операции, он остался в недоумении, поскольку ему «трудно было воспринять такой размах операции. Ведь мы еще не были ориентированы тогда об общих стратегических замыслах Ставки на осенне-зимнюю кампанию... Только после 20 ноября... перед нами по-настоящему раскрылся глубокий смысл нашей операции» . Действительно, после успеха «Урана» левый фланг атакующей группировки оказался обезопасенным от возможного удара противника. Мало того, новые исходные рубежи для наступления левофланговой группировки 1-й гвардейской армии (будущей 3-й гвардейской армии) и 5-й танковой армии по сравнению с Вешенской оказались на 30-60 км ближе к Морозовской и Ростову, а конфигурация линии фронта стала оптимальной для проведения операций на окружение.

Начать практическую разработку плана «Сатурн» Сталин решил вечером 23 ноября, отдав соответствующий приказ Василевскому, когда получил сообщение о том, что части Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились под Калачом, замкнув коль-

цо окружения вокруг группировки Ф. Паулю-са, хотя внешний фронт окружения еще не установился и советские войска прикрывали на нем лишь 265 км из 450 . Такая поспешность (ведь было еще не совсем ясно, с каких рубежей будут наступать войска 5-й танковой армии П.Л. Романенко) была вызвана необходимостью скорейшей реализации преимуществ сложившейся оперативной ситуации. У немцев не было оперативных резервов в этом районе, особенно на направлении Ростов - Морозовск, и после окружения 6-й армии Паулюса новый фронт пришлось закрывать командами выздоравливающих и отпускников, тыловыми комендатурами, строителями, железнодорожниками, аэродромной обслугой, маршевыми ротами, отрядами коллаборационистов и т. п. . Чтобы закрыть образовавшиеся прорехи, командованию группы армий «Б» пришлось «ограбить» тылы соседних армий и забрать у них последние резервы. Например, для того чтобы «сцементировать» участок нового фронта по берегу р. Кривой, пришлось из тыла 2-й венгерской армии перебросить 17-й армейский корпус вермахта . Для противодействия новому наступлению советских войск группа армий «Б» резервов фактически не имела. Соединения, которые Главное командование вермахта собирало в соседних группах армий и даже в Европе для переброски на Дон, предназначались для деблокирования армии Паулюса. На направлении Миллерово -Ростов войск не было. Таким образом, Юго-Западный фронт имел благоприятную возможность одним ударом захлопнуть в ловушке группу армий «А» и вновь формируемую группу армий «Дон».

Практическую разработку плана осуществлял штаб Юго-Западного фронта во главе с командующим Н.Ф. Ватутиным при участии представителей Ставки ВГК - начальника артиллерии Красной армии Н.Н. Воронова и командующего ВВС Красной армии А.А. Новикова и под общим руководством начальника Генштаба А. М. Василевского. Несколько необычный выбор разработчика (в большинстве случаев такие крупные стратегические операции разрабатывались Генштабом при участии управлений задействованных фронтов) следует объяснять двумя

причинами: во-первых, уже упомянутой срочностью операции; во-вторых, высокой степенью доверия со стороны Генштаба и самого Василевского к его бывшему шефу - Ватутину, занимавшему в 1940-1941 гг. посты начальника Оперативного управления, 1-го зам. начальника (по оперативным вопросам и вопросам устройства тыла) и и. о. начальника Генштаба.

В ходе разработки «Сатурна» все три представителя Ставки ВГК лично проводили рекогносцировки, рискуя жизнью. Например, 24 ноября они вместе со своими порученцами и секретными документами вылетели в полосу соседнего Воронежского фронта на семи У-2, которые в сгустившемся тумане заблудились и были вынуждены совершить аварийные посадки. А ведь случай попадания в плен высокопоставленного советского генерала подобным путем уже имел место в апреле 1942 г., когда заблудившийся летчик доставил немцам прямо на аэродром бывшего начальника 2-го управления ГРУ, назначенного командующим 48-й армией генерал-майора А.Г. Самохина. Однако временной фактор вынудил представителей Ставки ВГК пойти на риск .

27 ноября во время переговоров Сталина с Василевским по телеграфу Верховный главнокомандующий выразил беспокойство тем, что некому «объединять действия Донцова (командующего Донским фронтом генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского) и Иванова (командующего Сталинградским фронтом генерал-полковника А.И. Еременко)». Поэтому он приказал Василевскому сосредоточиться на завершении разгрома группировки Пау-люса «и не отвлекаться ни на какие другие дела», а представителем Ставки ВГК на Юго-Западном и Воронежском фронтах назначили генерал-полковника артиллерии Н.Н. Воронова . Для «Сатурна» это решение позже имело роковые последствия.

2 декабря штаб Юго-Западного фронта во главе с командующим фронтом генерал-лейтенантом Н.Ф. Ватутиным и начальником оперативного управления фронта генерал-майором С.П. Ивановым завершил разработку плана операции и передал его в Ставку, которая на следующий день утвердила его без изменений и назначила начало «Сатурна» на

10 декабря . Согласно этому плану войска Юго-Западного фронта (5-я танковая армия генерал-лейтенанта П.Л. Романенко, 1-я гвардейская армия генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова, выделенная из состава последней 3-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко) и 6-я армия генерал-лейтенанта Ф.М. Харитонова Воронежского фронта образовали четыре ударные группировки, которые должны были разгромить 8-ю (итальянскую) армию, остатки 3-й румынской армии и 48-й танковый корпус вермахта .

Первая группировка концентрировалась на осетровском плацдарме и близлежащих районах для нанесения удара в южном направлении, на Миллерово. В ее состав должны были войти 6-я армия Воронежского фронта (пять стрелковых дивизий, стрелковая бригада и два танковых корпуса, все, кроме 127-й стрелковой дивизии, перебрасывались из резерва или других участков фронта) и правый фланг 1-й гвардейской армии (шесть стрелковых дивизий и танковый корпус, все, кроме 1-й стрелковой дивизии, перебрасывались из резерва), сконцентрировавшие большую часть своих сил на узком участке. Левофланговые части 1-й гвардейской армии (часть 1-й и 153-я стрелковые дивизии) должны были нанести два вспомогательных удара - в районе Замо-стья и хутора Варварин, чтобы, соединившись с главной группировкой, замкнуть несколько мелких «котлов». В резерве армии оставалась 22-я мотострелковая бригада (в начале декабря передана 3-й гвардейской армии).

В состав 6-й армии из резерва Ставки или других участков фронта перебрасывались 15-й стрелковый корпус (172, 267, 350-я стрелковые дивизии), 160-я стрелковая дивизия, 106-я стрелковая бригада, 17-й и 25-й танковые корпуса, 115-я танковая бригада, 82-й и 212-й танковые полки. Поддержку наступлению обеспечивали 12 артиллерийских полков, в том числе 3 гаубичных, 2 полка РСЗО, инженерная бригада специального назначения и др. . Для того чтобы дать командованию армии возможность полностью сосредоточиться на участии в «Сатурне», остальные ее соединения, занимавшие позиции по Дону напротив итальянского Альпийского корпуса и 2-й венгерской армии, было решено

вывести из состава 6-й армии вместе с занимаемыми ими участками. В начале декабря 309-ю стрелковую дивизию передали в состав 40-й армии, 219-ю и 270-ю стрелковые дивизии - в состав вновь формируемого 18-го стрелкового корпуса, 1-ю истребительную дивизию вывели в резерв фронта .

На усиление 1-й гвардейской армии, созданной 5 ноября путем переименования 63-й армии и присоединения к ней всей 4-й резервной армии, прибывшей из резерва Ставки ВГК в начале декабря и состоявшей из 4-го гвардейского (35-я и 41-я гвардейские, 195-я стрелковые дивизии) и 6-го гвардейского (38-я и 44-я гвардейские стрелковые дивизии) стрелковых корпусов, 24 ноября прибыл из Тати-щевского танкового лагеря 18-й танковый корпус, а также два танковых полка и два мотоциклетных батальона. В тылу 1-й гвардейской армии, в районе с. Калач-Воронежский, в 50-60 км от осетровского плацдарма планировалось развертывание 24-го танкового (прибыл в Калач из Тамбовского танкового лагеря 9 декабря) и 6-го механизированного (убыл 8 декабря из Костеревского танкового лагеря, но 13 декабря был перенаправлен в другой район) корпусов, которые приберегались для второго этапа «Сатурна» - броска на Лихую и далее на Ростов .

Поддержку наступлению должны были обеспечить артиллерийская дивизия, 2 корпусных артиллерийских полка, 5 минометных полков, 3 полка и 10 отдельных дивизионов РСЗО . Следует заметить, что возможности для контрбатарейной борьбы у итальянцев были весьма слабые. Артиллерийские полки были вооружены 75-мм пушками образца 1918 г. (некоторые части имели несколько 100-мм пушек образца 1917 г.), пехотные полки - 65-мм пушками образца 1917 г. и 81-мм минометами. Кроме того, артиллерию имели подразделения ПВО, вооруженные 20-мм зенитками, малоэффективными против пикировщиков и бронированных «илов», и противотанковые батареи, вооруженные 47-мм орудиями, практически бесполезными против Т-34 и КВ. Их возможности для противостояния современным советским 122-мм М-30 и А-19, 152-мм М-10 и МЛ-20, принятым на вооружение в 19371938 гг. (не говоря уже о «катюшах» и других системах залпового огня), были практически

равны нулю. Поэтому состав артиллерийской группировки подкорректировали в сторону уменьшения. К середине декабря в составе всей 1-й гвардейской армии были артиллерийская (не полностью) и зенитно-артиллерийская дивизии, отдельные артиллерийские части (всего 9 полков и 2 отдельных дивизиона), 2 полка и 12 отдельных дивизионов РСЗО, в том числе 10 тяжелых, инженерно-саперная бригада и т. д. .

1-й гвардейской и 6-й армиям противостояла 8-я итальянская армия генерала Итало Гарибольди, в отличие от советских войск равномерно растянутая на всем протяжении фронта вдоль р. Дон. На левом фланге находился элитный Альпийский корпус (2-я «Три-дентина», 3-я «Джулия», 4-я «Кунеэнзе» альпийские дивизии), который в предстоящем сражении избежал окружения и был разгромлен лишь в январе 1943 г. в ходе Острогожс-ко-Россошанской операции. В районе осетров-ского плацдарма и близлежащих территорий между р. Черная Калитва и Богучарка был развернут 2-й итальянский армейский корпус (298-я немецкая, 3-я «Равенна» горнострелковая и 5-я «Коссерия» пехотная итальянские дивизии, бригада чернорубашечников «23 марта»). Напротив Замостья, в районе между Богучаркой и Сухим Донцом, занимал позиции 35-й итальянский армейский корпус (9-я «Пасубио» моторизованная дивизия и бригада чернорубашечников «3 января»). Еще дальше к востоку, вплоть до района напротив Ве-шенской, стоял 29-й немецкий армейский корпус, состоявший из итальянских дивизий (52-я «Торино» моторизованная, 3-я «Амедео Дука д"Аоста» мобильная, 2-я «Сфорцеска» горнострелковая) .

За звучными и красивыми названиями итальянских соединений прятались низкая боеспособность и плохое качество вооружения и техники. Например, горнострелковыми реально были только кадровые альпийские дивизии. «Сфорцеска» и «Равенна» де-факто были обычными пехотными соединениями, состоявшими из двух пехотных и одного артиллерийского полка. Такими же соединениями были моторизованные дивизии «Пасубио» и «Торино», вся моторизация которых заключалась в перевозке военнослужащих на гражданских грузовиках. Более или менее элитной

дивизией являлась 3-я мобильная «Амедео Дука д"Аоста», состоявшая из двух полков кавалерии, полка берсальеров и полка артиллерии, но таких соединений во всех итальянских вооруженных силах было всего три. О боевых качествах итальянцев хорошо говорит тот факт, что они в течение двух недель даже не заметили переброски на крошечный (4x6 км) осетровский плацдарм нескольких дивизий и наведения нескольких мостов большой грузоподъемности, через которые в первый же день были введены в прорыв три танковых корпуса . Боеспособность 298-й немецкой дивизии была, конечно же, выше, но в составе 8-й армии она была единственной и находилась в стороне от осетров-ского плацдарма (в районе Богучара).

Вторая группировка развертывалась на левом фланге вновь формируемой (вернее, выделенной из 1-й гвардейской армии «левофланговой группы») 3-й гвардейской армии (пять стрелковых дивизий и механизированный корпус) к востоку от Боковской для нанесения удара на запад, в район Миллерово. Все дивизии, как ударной боковской группировки (14-й стрелковый корпус: 14-я и 50-я гвардейские, 159-я стрелковая дивизии; 203-я и 266-я стрелковые дивизии), так и прикрывающие ее правый фланг 197-я и 278-я стрелковые дивизии, были из числа участвовавших в операции «Уран» и последующих боях и понесли потери, не восполненные к середине декабря. «Свежими» в составе 3-й гвардейской армии были лишь 1-й гвардейский механизированный корпус, завершивший свое переформирование в Татищевском танковом лагере лишь в ноябре 1942 г. и к началу декабря даже не успевший переправиться на южный берег Дона, три танковых полка и два мотоциклетных батальона.

Поддержку наступлению должны были обеспечить четыре артиллерийских (в том числе два гаубичных) и два минометных полка. Боеспособность противника на этом участке фронта наше командование оценивало как низкую, поэтому создавать крупную артиллерийскую группировку здесь не планировалось. Однако после сильных ударов 294-й дивизии в районе Боковской и Астахова артиллерию на этом направлении усилили. К середине декабря в составе 3-й гвардейской армии было 16 артиллерийских полков (в том числе 3 га-

убичных и 4 зенитных), 2 минометных полка, полк и 2 отдельных дивизиона РСЗО, инженерно-минная бригада и др. , большая часть которых была сконцентрирована в районе Астахов - Боковская - Краснокутская.

Войскам Лелюшенко противостояла оперативная группа «Холлидт» (сформирована на базе управления 17-го немецкого армейского корпуса) - северное крыло 3-й румынской армии (командующий - генерал-лейтенант Петре Думитреску). К северу от Боковской был развернут 1-й румынский армейский корпус: 7-я и 11-я румынские пехотные дивизии, избежавшие разгрома во время «Урана», и остатки 9-й румынской пехотной дивизии. Для «цементирования» румынских позиций с ними попеременно были поставлены части 62-й и 294-й немецких пехотных дивизий, переброшенных из тыла. К югу от Боковской находились позиции 2-го румынского армейского корпуса, на которых вперемешку стояли остатки немецкой 22-й танковой, румынских 1-й танковой, 7-й кавалерийской, 14-й пехотной дивизий, 5-го румынского корпуса . Соединения, входившие во 2-й румынский корпус, попали под «каток» «Урана», понесли большие потери, и их боеспособность к началу декабря была не очень высокой.

Таким образом, эти две группировки должны были замкнуть кольцо окружения вокруг 1-го румынского, 29-го немецкого, 2-го и 35-го итальянских корпусов. Всего в окружение должны были попасть 10 дивизий: 3 немецкие (62, 294 и 298-я пехотные), 2 румынские (7-я и 11-я пехотные), 5 итальянских (2, 3, 9, 52-я пехотные и 3-я мобильная), а также две бригады чернорубашечников «3 января» и «23 марта». Одновременно часть сил 3-й гвардейской армии после прорыва поворачивала на юг, в районы Ильинки (на Калитве) и Милютинской, чтобы соединиться с войсками 5-й танковой армии и окружить 2-й румынский корпус и сводную группу «Шпанг» 3-й румынской армии.

Третья и четвертая группировки, формировавшиеся в составе 5-й танковой армии, именовались Левой и Правой группами. Левая группа, состоявшая из 119-й и 333-й стрелковых дивизий, 3-го гвардейского кавалерийского и 1-го танкового корпусов, должна была форсировать Чир и осуществить прорыв на участке Нижне-Чирская - Островская. Правая группа, состоявшая из 40-й, 47-й гвардей-

ских, 321-й, 346-й стрелковых дивизий, 8-го кавалерийского и 5-го механизированного корпусов, 8-й гвардейской танковой бригады, должна была форсировать Чир и осуществить прорыв на участке между Обливской и Караиче-вом. Поддержку ей по плану должны были оказать двенадцать артиллерийских полков (в том числе два гаубичных и семь противотанковых), один минометный полк и два полка РСЗО .

Угроза возможных танковых контратак противника обусловила преобладание в составе артиллерии истребительно-противотанко-вых полков, и это решение оказалось правильным, несмотря на серьезную ошибку нашей разведки. По ее данным, тормосинская группировка состояла из частей 14-й танковой и 295-й пехотной дивизий, которые на самом деле остались в сталинградском «котле». Фактически оборону по Нижнему и Среднему Чиру держали спешно сформированные сводные группы «Шпанг» (части 213-й и 403-й охранных дивизий), «Штахель» (8-я авиаполевая дивизия, усиленная полевыми подразделениями и зенитными частями 8-го авиакорпуса), «Шмидт» (гарнизон Суровикино), «Вайке» (тыловики, охранники и эстонские полицаи), «Зелле» (артиллеристы, тыловики), «Штумпфельд» (семь полевых школ 6-й армии офицеров, унтер-офицеров, специалистов, 62-й моторизованный дивизион, команда химиков и др.), «Адам» (избежавшие окружения батальоны и роты 6-й армии, 6-й железнодорожный полк, тыловики, охранники), «Хайль-ман». Все эти группы составляли южное крыло 3-й румынской армии и подчинялись ей напрямую. Танков и САУ, собранных по принципу «с бору по сосенке», в них было мало. Самыми крупными панцер-подразделениями являлись рота 301-го танкового батальона и 376-й танкоистребительный отряд, и угроза танковых ударов от них была невелика.

Однако в конце ноября на Нижний Чир прибыло управление 48-го танкового корпуса, которое взяло под свое управление группы «Хайльман» и «Адам», захватившие важные плацдармы в районе Верхне-Чирского и Рыч-ковского: на левом (северном) берегу Чира и левом (восточном) берегу Дона, причем с действующим мостом. С этого рубежа немцы могли произвести деблокирование 6-й ар-

мии, причем расстояние отсюда до войск Па-улюса было вдвое меньше, чем от Котельни-ково. Манштейн, разрабатывая операцию «Винтергевиттер», планировал один из ударов провести с этого плацдарма (или, как один из вариантов, даже главный удар с переброской туда всего 57-го танкового корпуса) . Поэтому он перевел 48-й танковый корпус в 4-ю танковую армию генерал-полковника Германа Гота и усилил его мощными резервами: 1 декабря прибыла 336-я пехотная дивизия, 4 декабря - 7-я авиаполевая, а 6 декабря в Морозовске завершила выгрузку 11-я танковая дивизия, переброшенная с орловского направления. Через неделю на этой же железной дороге должна была произвести выгрузку 17-я танковая дивизия, выведенная из-под Орла .

В условиях, когда тормосинская группировка на глазах превращалась в танковый корпус, ошибка наших разведчиков послужила благом: если бы Правой группе удалось бы прорвать фронт и уйти в прорыв, то парировать угрозы танковых контратак как с левого фланга (11-й танковой дивизии), так и с правого фланга (22-й танковой дивизии) можно было только путем концентрации на опасных направлениях противотанковых полков. Нашему командованию удалось собрать планируемые силы: к середине декабря в составе 5-й танковой армии было восемнадцать артиллерийских полков (в том числе восемь противотанковых и шесть зенитных), два минометных полка, два полка и дивизион РСЗО, инженерная бригада специального назначения и др. .

По плану обе группы должны были соединиться в районах Верхне-Аксеновский, Тормосин и Кондаков, составив тем самым три кольца окружения, в которых предполагалось уничтожить расчлененную тормосинскую группировку противника. Одновременно с этим Правая группа должна была соединиться с частями 3-й гвардейской армии в районе Ильинки и Милютинской, замыкая в кольца окружения остатки 2-го румынского корпуса. Однако главный удар Правая группа 5-й танковой армии наносила вдоль железной дороги по направлению Чернышковский - Морозо-вская - Тацинская к Белой Калитве и Усть-Быстрянской на Северском Донце. Основной удар Левой группы пролегал вдоль се-

верного берега Дона через Цимлянскую к Константиновской.

К исходу третьего дня операции «Сатурн» четыре танковых и два механизированных корпуса должны были сконцентрироваться в районе Миллерово - Беловодск. Два танковых корпуса, развернутые в районе Беловод-ска, предназначались для наступления на Ворошиловград, два танковых и два механизированных корпуса, развернутые вокруг Мил-лерово, предназначались для наступления на Лихую. За Северским Донцом эта группировка должна была соединиться с тремя мобильными корпусами 5-й танковой армии (танковый и два кавалерийских корпуса), наступающими от рубежа Белая Калитва - Усть-Быс-трянская на рубеж Лихая - Шахты. Атаке Правой группы должна была содействовать Левая группа, продолжающая движение вдоль северного берега Дона к Новочеркасску . Для развития удара в направлении Ростов - Таганрог предполагалось использовать 6-й механизированный корпус, убывший 8 декабря в тыл 1-й гвардейской армии, и 2-ю гвардейскую армию генерал-лейтенанта Р.Я. Малиновского, базировавшуюся в районе Тамбова - Мичуринска, которая 4 декабря начала погрузку в эшелоны .

Однако А.М. Василевский, теперь больше заинтересованный в разгроме сталинградской группировки Паулюса, добился 4 декабря передачи 2-й гвардейской армии в состав Донского фронта для завершения операции «Кольцо». Надо сказать, что отношение к этому решению было неоднозначным уже тогда, причем неправильным его считал не только прямо заинтересованный в нем Ватутин, но и командующий Донским фронтом Рокоссовский, не принимавший участия в «Сатурне». Мало того, звучали еще более радикальные предложения. Например, по утверждению Василевского, один не названный им полководец предложил оставить вокруг армии Пау-люса «лишь охранные войска, поскольку она якобы не представляла угрозы, являлась вроде "зайца на привязи", а все наши основные войска немедленно двинуть на Ростов-на-Дону, чтобы отрезать пути отхода фашистским войскам с Северного Кавказа» . Также Василевский утверждал, что Жуков был против переадресации армии Мали-

новского и предлагал использовать ее для удара на Ростов по прежнему плану (правда, судя по деталям, этот спор относился к ночи с 12 на 13 декабря, когда обсуждался вопрос о переводе уже со сталинградского направления на котельниковское) .

Сам Жуков в своих воспоминаниях утверждал обратное. В конце ноября (после доклада Сталину по телеграфу 29 ноября) он созвонился по ВЧ с Василевским и якобы уговорил его временно отказаться от «Сатурна» и нанести удар во фланг тормосинской группировке . Действительно, войска 5-й танковой армии уже 2 декабря начали штурм вражеских позиций в районах Об-ливской, Суровикино, Нижне-Чирской и Рыч-ковского (то есть почти по всей излучине Чира), расходуя резервы и боеприпасы, накапливаемые для «Сатурна». Частям 119-й дивизии удалось даже захватить новый плацдарм в районе Нижне-Калиновки, охватив таким образом суровикинский плацдарм противника. Однако подход 336-й пехотной дивизии и передовых частей 7-й авиаполевой и 11-й танковой дивизий позволил немцам не только остановить наше наступление, но и самим перейти в контратаки.

7 декабря Романенко, перебросив 1-й танковый корпус на островский плацдарм, при поддержке 333-й стрелковой дивизии и 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, нанес мощный удар, прорвал позиции батальона 7-й авиаполевой дивизии и вышел в район Сысойкина, угрожая окружением нижне-чирской и рычков-ской группировкам противника (336-я пехотная дивизия, группы «Штумпфельд» и «Адам») . Потери фашистов были значительными. Однако к месту боя подошли основные силы 11-й танковой дивизии, которые в тяжелейшем бою остановили наше наступление. С 9 декабря против нижне-чирской и рычковс-кой группировок стала действовать 5-я ударная армия Сталинградского фронта. 11 декабря войска 5-й танковой армии вновь перешли в атаку. С большим трудом немцы отразили этот натиск, но 48-й танковый корпус из планов «Винтергевиттера» пришлось исключить .

В другом интервью Г.К. Жуков утверждал, что когда Сталин консультировался с ним по вопросу переадресации армии Малиновс-

кого с ростовского направления на сталинградское, то он счел нужным согласиться с мнением Василевского: «и, глядя в прошлое, учитывая тогдашнее соотношение сил, я считаю, что в той обстановке нам ничего, кроме этого, и не оставалось. Подписываюсь под этим решением и считаю его правильным» .

Тем не менее подготовка к «Сатурну», несмотря на переадресацию 2-й гвардейской армии и преждевременное израсходование части сил и средств 5-й танковой армии, продолжалась. К тому же выбранный для армии Малиновского район развертывания (Калач-на-Дону) еще позволял в случае необходимости задействовать это объединение в рамках «Сатурна» по старому варианту. Однако из-за проблем с транспортом Воронежский и Юго-Западный фронты не успевали завершить переброску резервов и боеприпасов, поэтому Воронов, Ватутин и Голиков попросили перенести начало операции на 16 декабря .

Ситуация кардинальным образом изменилась 12 декабря, когда Манштейн начал операцию «Винтергевиттер» на котельников-ском направлении силами 57-го танкового корпуса и поддерживающих его румын с целью деблокады 6-й армии. Первоначально 4-й механизированный и 13-й танковый корпуса вместе с частями 51-й армии сдерживали их натиск на Аксае, но с подходом 17-й танковой дивизии 19 декабря корпусу Вольского и приданным ему частям пришлось отойти на р. Мышкова. Василевский, опасаясь прорыва, еще рано утром 13 декабря добился от Сталина разрешения направить туда 2-ю гвардейскую армию , которая сумела остановить 57-й танковый корпус в жесточайших боях под Черноморовым, Громославкой и Васильевкой. Против Манштейна был направлен и 6-й мехкорпус. Взамен Ватутину из состава Воронежского фронта передали 25-й танковый корпус, который и так планировался для участия в Среднедонской операции. Ввиду нехватки сил вечером 13 декабря план «Сатурн» был заменен на «Малый Сатурн»: главный удар в полосе 1-й гвардейской и 6-й армий теперь наносился на юго-восток, на Морозовскую с целью окружения части 8-й итальянской армии и группы «Холлидт» . Раздосадованный Ватутин во вре-

мя обсуждения нового плана пытался отстоять вариант, близкий к прежнему (с выходом на рубеж Волошино - Миллерово), но Голиков и Генштаб настояли на повороте направления удара на юго-восток . Финальный рубеж наступления пролегал по линии Валентиновка - Марковка - Чертково - Ильинка - Тацинская - Морозовск - Чернышков-ский .

16 декабря войска 1-й гвардейской и 6-й армий прорвали позиции итальянцев. Четыре танковых корпуса один за другим ринулись в глубокий прорыв, и вскоре фронт противника рухнул по всему Среднему Дону. 17 декабря начали наступление 3-я гвардейская армия, прорвавшая немецкие позиции в районе Боков-ской, и 5-я танковая армия, атаковавшая в районе Нижне-Чирской и к востоку от Обливс-кой. Путем величайшего напряжения сил 48-му танковому корпусу удалось отразить атаки армии П.Л. Романенко, но группа «Холлидт» и 8-я итальянская армия были разгромлены наголову. Танковые корпуса за 8 дней продвинулись в тыл врага на расстояние до 200 км, а 24-й корпус В.М. Баданова - на 240 км, захватив аэродром в Тацинской . Стремительные рейды, хаос, бои с перевернутым фронтом, пробивающиеся из окружения остатки фашистских войск вносили неразбериху даже на карты советских командиров, неоднократно попадавших в засады в своем тылу. Среди них оказались начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-майор Г.Д. Стель-мах (убит) и начальник штаба 3-й гвардейской армии генерал-майор И.П. Крупенников (пленен).

Таким образом, в результате прорыва наших войск на фронте от Новой Калитвы до Чернышковского образовалась 340-километровая брешь, для закрытия которой у противника резервов, перебрасываемых из Европы, групп армий «Центр» и «Б», было явно недостаточно (306, 308, 385, 387-я пехотные, часть 3-й горной, остатки 27-й танковой дивизии). Для того чтобы остановить наступление Ватутина, пришлось снимать с фронта соединения, задействованные в стратегических операциях. Например, 19-я танковая дивизия прибыла из «марсовых» сражений в Ржевско-Сы-чевском выступе, из района Белого, где еще продолжали вести бои в окружении части 1-го

механизированного и 6-го стрелкового корпусов (может быть, именно благодаря этому они смогли вырваться из «котла»). Свое наступление был вынужден остановить и Манштейн, который перебросил в район Морозовска и Та-цинской 6-ю и 11-ю танковые дивизии. Оставшиеся 17-я и 23-я танковые дивизии еще до начала «Винтергевиттера» имели по 30 танков и продолжать его своими силами не могли. Начальник штаба 48-го корпуса Ф.В. Мел-лентин позже так оценил последствия «Малого Сатурна»: «Кризис на нашем участке фронта и разгром итальянцев не только вынудили отказаться от наступления 11-й танковой дивизии через Дон, но и заставили фон Манш-тейна срочно задержать 4-ю танковую армию Гота, для того, чтобы создать оборону на новом рубеже и прикрыть Ростов. Это решило судьбу 6-й армии под Сталинградом» .