11.11.2016 15:59

Спор о том, что же такое любовь ведется вечно, каждый пытается найти своё определение. Давайте же и мы попробуем разобраться. Рассмотрим определения любви и сексуальности у известных и признанных психологов. Периодически перечитывайте их теории, чтобы анализировать и понимать, что происходит в вашей жизни. Проникнувшись их взглядами, вы сможете не поддаваться каким-либо провокациям и с легкостью отличите любовь от ее подделок.

Любовь по З.Фрейду

Знаменитая теория З.Фрейда заключалась в том, что любовь - это только физиология, реализация полового инстинкта. Фрейд отрицал наличие высшей духовной любви, потребность человека в близости и уединении с любимым. Механизм любви по Фрейду состоит из химических реакций в организме, гормональном напряжении, которое приносит дискомфорт и требует удовлетворения. Таким образом, Фрейд приравнял сексуальное желание к другим физическим потребностям, таким как удовлетворение жажды и голода.

Любовь по В. Франклу

Взгляды Франкла сильно отличаются от теории Фрейда и очень интересны для изучения. Франкл определял любовь как переживание личности во всей его глубине и непохожести ни на что. По этой теории есть два пути утверждения оригинальности личности - активный и пассивный. При активном - человек реализует созидательные ценности, при пассивном - человеку будто всё дается даром - его просто любят, а он позволяет себя любить. Он не старается и не вкладывает никаких сил, не пытается никого завоевать, но в силу своей неповторимости является любимым и значимым. Человек любящий также обогащается, он озаряется целой чередой новых чувств и ощущений, он начинает видеть намного больше ценностей мира и людей.

Уровни личности

Каждая личность состоит из трех уровней - физического, психического и духовного. В соответствии с ними существуют три вида отношений. Физические отношения самые примитивные, характеризуются только сексуальным влечением и его удовлетворением, это общение на уровне физиологии, тут не важен ни характер, ни сама личность, любой человек противоположного пола подойдет для удовлетворения сексуального желания.

Для этого уровня характерны смены партнеров, и, как следствие, измены.На следующем уровне стоят эротические отношения, которые захватывают психологию человека - тут партнера уже интересует характер и темперамент личности. Такие отношения увлекают уже сильнее. На этом уровне человек выбирает определенный тип партнера. Измены тут тоже присутствуют, но выбор падает на человека такого же типажа, как и прежний, меняться будут лишь имена.

Любовь появляется только на третьем уровне, который является финальной и лучшей фазой эротических отношений, когда чувства проникают в личностную структуру человека. Любовь - это появление между партнерами глубоких духовных взаимоотношений, являющихся по Франклу самым высшим видом партнерства. Для каждого партнера общение друг с другом становится ключевым моментом, без этого не ощущается эмоциональной целостности, любят человека, принимая его полностью, со всеми его привычками и особенностями.Любовь позволяет видеть любимого не только в реальности - каким он является, но и каким он может стать при развитии своих способностей и качеств. Это противоречит убеждению, что любовь слепа, она очень даже зряча и дает возможность видеть больше, чем обычно.

Любовь исключает измены, потому что глубокая наполненность и увлеченность одним человеком заполняет всего человека полностью. Любовь побеждает даже смерть, при уходе любимого человека любящий может до конца жизни оставаться ему верным. Человек уходит, но сущность остается с нами, как и любовь. Потому что любовь - это не просто эмоция, живущая в нас, это наше действие по отношению к сущности любимого человека.

В верности теории Франкла я убедился на своей практике. Многие из моих пациентов на пути своего развития имели большое количество сексуальных связей, и меняли партнеров часто и не задумываясь. Это были отношения на физическом уровне и уровне сильных эротических увлечений. Но стоило человеку встретить настоящую любовь, как измены и частые смены партнеров прекращались, в них больше не было смысла. Более того, даже разлука, не является преградой для любви, находясь на большом расстоянии от любимого человека, у любящего не возникает мысли о поиске партнера “на ночь”.

Секс в настоящей любви играет роль самовыражения, он не является самоцелью. Так как любовь проявляется через наше тело, то в тех отношениях, где секс возможен - он обязательно появится, но и без него любовь может существовать. Сексуальный акт - это один из способов проявления любви, и именно любовь дает сексу достоинство и смысл, а сам секс является процессом проявления духовной близости.

Наша внешность не столь важна для любви. Любовь делает привлекательным истинные черты и черты характера, поэтому не стоит злоупотреблять косметикой, ведь наши особенности заключаются не только в достоинствах, но и в недостатках.

Но значимость любви переоценивать не стоит, у нас часто люди страдают от того, что не нашли настоящую любовь, они начинают считать себя некрасивыми, недостойными и загоняют сами себя в угол. Этого делать не стоит, и без любви можно наполнить свою жизнь множеством смыслов. Но прежде, чем отказываться от любви, проанализируйте себя, действительно отсутствие любви в вашей жизни судьба или есть место для невротического расстройства? Однако, не стоит смиряться с судьбой. Иначе не реализовав себя в чем-то созидательном, можно вовсе переоценить значение любви и направить на нее все свои силы, получив в результате чувство озлобленности.

Франкл говорил о том, что ничего нельзя достигнуть через насилие, особенно в любви. Проблему отсутствия любви не нужно решать - она решится сама, нужно лишь подготовиться и быть сильным для любви. Ведь если вдруг это огромное чувство придет к вам, вы должны будете выдержать его, получая при этом наслаждение. Ну а если у вас случилась неудачная история, вы потерпели поражение в любви, не отчаивайтесь, немного подождите, придите в себя, а потом сделайте новую попытку, если будет такой случай. Главное - не затаить злобу и не перенести ее в новые отношения.

В своем любимом деле человек проявляет свою индивидуальность и особенность, а в любви впитывает в себя оригинальность и неповторимость любимого. Причем любовь дает возможность видеть человека таким, какой он есть на самом деле, каким его задумывал Бог.Также Франкл предостерегал, что мы нигде, даже в любви не застрахованы от ошибок, мы можем спутать любовь с сильным увлечением, которое не является причиной для создания семьи. Но и любовь не всегда будет причиной образования брака, так как брак - это немного другое, это социальное устройство жизни, некий совместный договор.

По Франклу понятия безответной любви просто не существует, потому что, если человек по-настоящему любит - это делает его более глубокой и мудрой личностью, которая способна ощущать личность другого человека, что расширяет внутренние границы и дарит более полное и красочное представление жизни. В свою очередь любовь помогает любимому человеку стать таким, каким его увидел любящий. В любых обстоятельствах любовь делает людей лучше, толкает к саморазвитию и совершенствованию, благодаря переживаниям человек приобретает бесценный опыт, становится более зрелым и мудрым.

Такое опасное чувство как ревность - должно отсутствовать в любви, это глупая и не ведущая ни к чему черта. Нужно понять, что невозможно сравнивать себя с кем-то другим - мы все неповторимы. Сравнивая - мы не уважаем ни себя, ни других. Когда мы ревнуем - мы не уверены в себе и в своих способностях, для любви это недопустимо.

Франкл считал, что моногамные отношения - это высшая точка сексуального развития. Зрелый человек ощущает сексуальное влечение только, когда присутствует любовь и думает о создании отношений в том случае, если секс будет проявлением любви. Но это лишь идеальная ситуация, а варианты у каждого свои. Точку зрения Франкла можно дополнить: его идеальная система будет существовать в тех отношениях, в которых партнеры развиваются, меняются и помогают друг другу в этом.

Любовь по А. Маслоу

Маслоу рассматривал любовь и отношения самоактуализированных людей, то есть всегда развивающихся личностей. Он считал, что мы должны изучать чувство любви, чтобы попытаться ее понять и жить с ней в гармонии, а также, чтобы осознавать чему нас может научить самоактуализированный человек в отношениях.

Любящие люди очень близки друг с другом и откровенны. Потребность в такой психологической близости толкает пару уединяться, чтобы познать друг друга. То доверие, которое появляется между людьми, позволяет им быть самими собой и расслабиться, открыться перед партнером, рассказав ему всё о себе.

Любовь самоактуализированному человеку ещё больше помогает раскрывать свои качества и таланты, он любит откровенно и искренне, спонтанно, не таясь и не прячась. При здоровом развитии отношений партнеры открывают друг в друге новые качества и черты, которые им нравятся, с увеличением этих знаний их любовь также растет. Такие люди становятся друг другу не только любимыми, но и лучшими друзьями.

Маслоу говорит, что крайне важно не столько быть любимым, сколько любить самому, испытывать это чувство внутри. Когда нас любят, а мы в ответ не можем ответить взаимностью - это лишь усложняет ситуацию. Такая любовь будет тяготить человека, если он, конечно, порядочный, и не будет пользоваться чувствами другого в своих корыстных целях. Любовь развивает и облагораживает любящего, дает шанс стать лучше ради любимого человека.

Самоактуализированный человек по Маслоу - тот, кто знает как любить и как быть любимым. Он легко выделяет любовь на фоне всех других эмоций и чувств, а секс и любовь крепко взаимосвязаны. Он получает от секса с любимым человеком наивысшее удовольствие, так как в остальных сферах все потребности удовлетворены, то оргазм и секс доставляют ему намного больше ощущений, чем среднестатистическому человеку. Но самоактуализированный человек не зацикливается на удовольствии, он спокойно относится к сексу, хотя он и испытывает от него много приятных эмоций.

Самоактуализированные личности легко и спокойно относятся к полигамности, могут обсуждать любые темы непринужденно и открыто. Но всё же в большинстве случаев эти люди моногамны, потому что их личные отношения их полностью устраивают, они удовлетворены партнером и счастливы с ним.В здоровом союзе двух людей их потребности также едины, как и они, то есть мечты и желания становятся общими. Партнеры всегда заботятся и берегут друг друга, а при болезни ухаживают друг за другом. Любящий всегда радуется за развитие любимого, никогда не пытается его чем-то унизить или ограничить.

Самоактуализированный человек ничего не требует взамен своей любви, его любовь безусловна и бескорыстна.

Любовь по Э. Фромму

Фромм определял любовь - прежде всего как действие по отношению к объекту любви. Любовь включает в себя большой интерес к жизни и развитию любимого человека.

Мы часто возмущаемся, что сложно найти того самого человека, которого можно любить. Но прежде, чем задаваться этим вопросом, нужно понять - способны ли мы любить, умеем ли? От этого и зависит, как долго мы будем искать любимого человека.Базовой любовью Фромм определял любовь к себе, что очень логично и соответствует библейским положениям - нужно любить партнера, как самого себя. Отсюда и следует, что, если человек не разобрался со своими проблемами, зациклился на своих ошибках и не может себя полюбить, то и другого человека полюбить он не в силах.

Как же научиться любить себя? Всё очень просто - развивайтесь, ведь это одно из важнейших условий любви. Вкладывайте в себя время и знания, расширяйте свой внутренний мир, тогда и полюбить другого человека вам будет проще. И не просто полюбить, а построить здоровые крепкие отношения.

Личности Фрейда и его детищу - психоанализу посвящена огромная, можно сказать необозримая, литература: философская, медицинская, психологическая, искусствоведческая, языковедческая, этнографическая и другая. "Личность Зигмунда Фрейда стала уже легендой" признала К.Б. Клеман - соавтор одной из немногих содержательных книг о психоанализе (Марксистская критика психоанализа М., 1975).

И американский философ Г. Уэлс пишет о "двух гигантских фигурах"; И.П. Павлове и З. Фрейде создателях крупнейших...

Чем же определяются значительность и влияние вклада Фрейда? Им были открыты проблемы, психические механизмы, феномены, факты, касающиеся того обширного пласта регуляции человеческого поведения, в котором представлена сложная и загадочная область бессознательной психики.

До Фрейда в научных исследованиях поведения человека главное внимание уделялось либо физиологическим основам и факторам этого процесса, либо его зависимости от сознания. Сама психология, возникшая в качестве самостоятельной...

Проблемы взаимосвязи культуры и неврозов были рассмотрены еще Фрейдом в его учении, однако современные знания о степени и природе влияния культуры на личность не было доступно в то время, когда Фрейд развивал свою психологическую систему.

Вместо признания того, что противоречивые тенденции в неврозах порождаются главным образом условиями жизни, он считает их инстинктивными наклонностями, которые лишь модифицируются окружением индивида.

В результате Фрейд, сводя к биологическим факторам...

1. Фрейд и Кафка, возвращение к самому себе.

Человек – биологический или психический робот, - вот нынешнее удобное «научное» утверждение. Я думаю, для Фрейда приоритет сексуальности был вынужденным методом исследования психических явлений, Фрейд просто не нашел, на что можно опереться в современной ему практической психиатрии.

Дуальность человеческой психики проявляется в делении мира на материальный и идеальный. Идеалистическая идея культивировалась на Западе столетиями, это была...

Психология... Наука о душе.

Какими же смешными кажутся тогда рассуждения и трактаты современных психологов, которые стараются почти технически разобраться в сложном внутреннем мире человека, но результатом остаются рассуждения типа: «Что составляет предмет научного познания в психологии?

Наверное, это один из самых сложных вопросов. На протяжении истории развития психологической мысли позиции по нему претерпевали серьезные изменения, не существует единого мнения на этот счет и у современных...

1. Ум – это память. Прощай свои воспоминания.

2. Слова – один из способов передать чувство. Но, они не могут передать истину, то есть искренние чувства. Слушать надо не ушами, а Душой, дышать в такт с тем, кто говорит.

3. Людей объединяет вера в Добро и Зло. Все, что непонятно, называем Злом. Зло то, что печалит, тревожит, но его легко увидеть. Добро приятно, но труднодоступно. А хочется, чтобы всем было хорошо. Так не получится, пока не поймем, что «всем» – это, в первую очередь, себе...

Нам всем порой случается оговориться, вроде как «с языка слетело». А между тем, каждый, кто хоть раз слышал про Фрейда, знает как дважды два: непреднамеренные оговорки, описки, выпавшее из памяти слово, случайные движения и действия часто свидетельствуют о глубинных, затаенных стремлениях и желаниях человека и являются проявлением его бессознательных порывов и импульсов.

Вот, например, из одного поста в ЖЖ. Девушка пишет:

Семён:

- Какая песня душевная.

Я:

- Ага, безумно!

- Тебе не...

Невротическая потребность в любви и привязанности часто принимает форму сексуальной страсти или ненасытной потребности в сексуальном удовлетворении. В свете этого факта нам приходится поднять вопрос о том, не вызван ли в целом феномен невротической потребности в любви неудовлетворенностью в сексуальной жизни.

Не вызвано ли все это стремление к любви, контакту, пониманию, поддержке не столько потребностью в успокоении, сколько неудовлетворенным либидо.

Фрейд был склонен именно так смотреть...

Любовь и ненависть. Садизм и мазохизм. Вуайеризм и эксгибиционизм. Оказывается, это две стороны одной медали, амбивалентности, которые постоянно переходят одна в другую. В этом и заключается участь влечений, описанная Зигмундом Фрейдом в 1915 году в труде «Влечения и их судьба».

Сегодня важнее увидеть, что Фрейд изучал НЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ темы, как популярно думать сегодня, а психические процессы вообще. В этой статье описана теория, подводящая нас к пониманию амбивалентности любви, и практика, как она переходит в ненависть. Исследуя новые территории психики, ученый очень осторожно подходил к термину «Влечение», der Trieb. Для исследования он искал термины из типичные для немецкого языка начала 20 века слов. Согласно немецкому толковому словарю Duden, der Trieb означает многое, в особенности:

- вызванный инстинктом внутренний порыв, направленный на удовлетворение сильных, как правило жизненно важных потребностей.

- В технике это предмет для переноса силы или несущего момента, к примеру зубчатое колесо.

Почему Фрейд ассоциируется публикой с сексуальной тематикой? Эту упрощенность признавал и сам ученый, объясняя ее истоками психоанализа. Её изначальным объектом изучения были «неврозы перенесения» на сексуальной основе, прежде всего истерия.

Фрейд: «психоанализ до сих пор мог дать нам более или менее удовлетворительные сведения только относительно сексуальных влечений , потому что он мог наблюдать эту группу влечений при психоневрозах, как бы в изолированном виде»

Что такое «влечение»?

В поисках понятия, «пока еще довольно туманного, но в психологии незаменимого», Фрейд пробовал с разных точек зрения подойти к его определению понятия «влечения».

Фрейд: «Настоящее начало научной деятельности состоит в описании явлений, которые впоследствии группируются, приводятся в порядок и во взаимную связь. Но уже при описании нельзя избежать того, чтобы не прибегнуть при обработке материала к помощи некоторых отвлеченных идей, которые берутся из каких-либо иных источников, находящихся, несомненно, вне нового опыта.»

К 1915 году ученый только начинал формировать идеи на основе того (по сравнению с современностью) ограниченного опыта, который на тот момент был собран. Фрейд сам упоминает, что его попытки найти определения, истоки и закономерности влечений являются начальным предложением идей, которые (1) необходимы, чтобы сформировать теорию и ее проверить, и (2) позволяют после проверки на опыте сформулировать более точное определение. Поэтому сначала ученый пробует использовать биологическое сравнение:

- Влечение - это телесное раздражение ?

Если мне на руку сядет муха, я это почувствую, как раздражение или зуд кожи. Я дерну рукой (сделаю рефлекторное одноразовое движение), чтобы убрать муху как источник раздражения. Но это сравнение будет ограниченными, поскольку (1) в психических процессах раздражение происходит изнутри, а не снаружи, и (2) телесное раздражение одноразово (муха села на руку - я ее прогнал), а влечение имеет характер постоянной силы. Поэтому Фрейд переходит к второй попытке определения:

- Влечение - это потребность, идущая изнутри с постоянной силой

Соответственно потребность можно удовлетворить. Но поскольку потребность возникает не снаружи, а изнутри, то второй вывод Фрейда носит для меня прикладной характер:

- Влечение можно только удовлетворить! Убежать невозможно.

Влечение можно изменить только через переключение на другую потребность. Бегством невозможно избавиться от Влечения:

Фрейд: «Так как (Влечение) действует не извне, а изнутри организма, то против него не в силах помочь никакое бегство… (Удовлетворение) может быть достигнуто только целесообразным (адекватным) изменением источника внутреннего раздражения.»

Поскольку избавиться от влечения простыми действиями не получится, нервной системе приходится придумывать более сложные. Организмы высокого уровня пробуют различные действия для снижения раздражения, и оценивают их по принципу удовольствия. Приятные действия снижают раздражение, неприятные увеличивают. Но поскольку в обоих случаях раздражение полностью не убирается, а только регулируется, то вывод:

- Влечение не убрать удовольствием.

На самом деле четыре вывода имеют сугубо прикладную пользу. Подумайте, являются ли эффективными такие примеры действий человека, желающего решить внутренние вопросы?

- Чтобы выработать уверенность в себе, идет на двухдневный семинар (см. вывод 2)

- Чтобы отойти от развода, пускается в путешествия (см. вывод 3)

- Чтобы забыть прошлое, идет на охоту за противоположным полом (см. вывод 4)

Четыре характеристики влечения

Влечение по Фрейду имеет четыре характеристики:

- Напряжение - эталон активности, двигательной силы, заключенной во влечении

- Цель влечения - удовлетворение через устранение напряжения.

- Объект влечения - это то, посредством чего можно достичь цели. Сторонний предмет, но и часть собственного тела. Объекты влечения постоянно меняются. А вот в случае Фиксации появляется тесная привязанность к Объекту. В таком случае возникает сопротивление при попытке разъединить Влечение и Объект.

- Источник влечения - это соматический процесс в органе тела, раздражение которого порождает в душевной жизни влечение. Химия, анатомия, которая уже не относится к области психологии.

На примере Ромео и Юлии, у обоих в правильном возрасте где-то внизу (Источник) начинается зуд (Напряжение). Он растет, и чтобы его уменьшить (Цель), персонажи находят друг в друге Объект воздыханий, и начинают даже достигать Цели, это напряжение устранить. Но оба находятся в раннем периоде развития. Происходит Фиксация; попытка внешнего отделения Влечения от Объекта приводит к сопротивлению.

Какие влечения есть?

Совсем в моем вкусе делает Фрейд предположение, что все влечения действуют качественно одинаково, и отличаются друг от друга разве что количеством.

Фрейд: «все влечения однородны и действие их зависит только от заключающейся в них величины возбуждения»

Но вывод о бесконечном количестве влечений не помогает на практике, где нужны конкретные темы для изучения. На основе своего опыта Фрейд предлагает выделить два основных влечения: самосохранение и сексуальное влечение.

Фрейд предлагает на момент написания работы, в 1915 году, остановиться на этой упрощенной, «вспомогательной конструкции» до тех пор, пока:

- Она остается полезной

- Замена её на другую не изменит результаты описания и классификации

- Не появятся результаты других невротических заболеваний, к примеру шизофрении.

Можно бесконечно усложнять не только классификацию влечений, но и их формы и комбинации. К примеру:

- Влечения могут быть частичными (Zielgehemmt). Это когда частичное удовлетворение влечения приводит к задержке и отклонении от цели.

- Еще влечения могут переплетаться (Triebverschrankung), когда один и тот же объект служит для удовлетворения нескольких влечений.

К счастью, Фрейд отказался от усложнений в 1915 году. Также он отказался от необходимости классифицировать исключительно через психологию. Фрейд сам предлагает взять предположения из других наук, особенно из биологии. Сегодня мы можем придумать бесконечное количество влечений: биологические в еде, сне, доме; социальные в общении, признании и обмене; культурные в знаниях, музыке и религии, и т.д.

Полярности и участь влечений

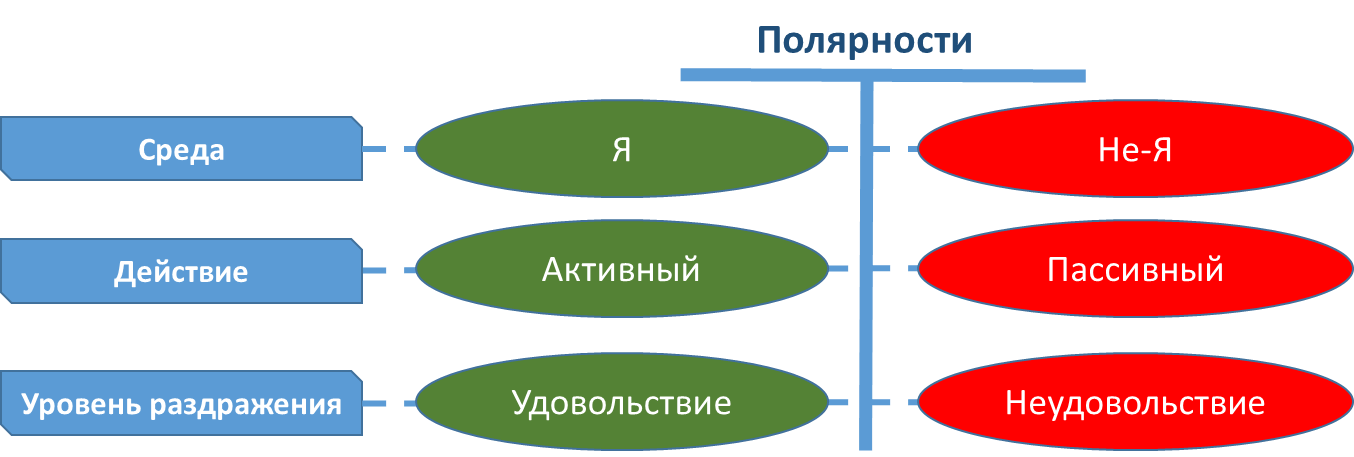

Чтобы объяснить противоположности в любви и ненависти, важно выделить полярности душевной жизни, которые нами двигают. «Я», субъект, внутренний мир. Или «не-Я», объект, внешний мир. Разница между этими «реальными» полярностями каждое живое существо познает устранение раздражений . Внешние раздражения устраняются через движение мускул. Внутренние мускулами не убрать. Удовольствие - неудовольствие (Lust-Unlust). Эта «экономическая» полярность познается через изменение раздражения . Уменьшилось раздражение - удовольствие. Увеличилось - стало неприятно, неудовольствие. Противоположность «активный» - «пассивный» Фрейд описывает через действие «Я». Это «биологическая» полярность. Пассивно - это когда «Я» ПОЛУЧАЕТ раздражения из внешнего мира. Активно - когда «Я» РЕАГИРУЕТ на раздражения.

Три полярности описывают восемь методов поведения и реакции индивидуума. К примеру:

- Меня шлепнули, и это приятно.

- Я смотрю, и то, что вижу - отвратительно

- Я люблю и проявляю активность, и это приятно.

Более того, судьба влечений по Фрейду заключается в том, что влечения постоянно изменяются, переходят из одной полярности в другую. Происходит постоянная смена объекта («Я» - «Не-Я») и превращении из активности в пассивность. Влечение может перейти в противоположность . К примеру, из потребности в активных действиях (мучить, разглядывать) появляется потребность в пассивном принятии (быть бучимым и разглядываемым). В этом случае меняются цели влечения . Садизм переходит в мазохизм, вуайеризм в эксгибиционизм. Или по содержанию, любовь переходит в ненависть. Влечение может обратиться против собственной персоны , и тогда происходит смена объекта без изменения целей. Мазохизм - это садизм против себя. Эксгибиционист наслаждается рассматриванием собственного тела. Влечение поддается и другим изменениям, к примеру, сублимированию (форма влечения уходит далеко от первоначальных целей), реактивному образованию (против влечения), или вытеснению. Эти преобразования остаются за пределами работы Фрейда «Влечения и их судьба».

Амбивалентности любви

Итак, вернемся к нашим баранам))). В определенный период развития влечения можно наблюдать его (пассивное) противоположное течение. Это амбивалентность , и проявляется она наиболее ярко в превращение из любви в ненависть! Чтобы не спорить, действует следующее определение по Фрейду: Любовь = отношение «Я» к источникам наслаждения. Любовь и ненависть могут встречаться одновременно по отношению к одному и тому же объекту. Что еще сложнее, любовь способна на три амбивалентности :

- Любить или ненавидеть - равнодушие.

- Любить - ненавидеть.

- Любить - быть любимым

Равнодушие

Как возможно столько противоположностей? В начале душевной жизни «Я» способно само удовлетворять свои влечения. Ребенок наслаждается собой. Это состояние называется Нарциссизмом, а возможность самоудовлетворения - Аутоэротичностью. В состоянии Нарциссизма проявляется первая амбивалентность любви, равнодушие . Это просто означает, что человеку не нужен окружающий мир, чтобы удовлетворять свои потребности.

Любовь и ненависть

Окружающий мир не нужен, но основное влечение самосохранения приводит к взаимодействию с ним. Некоторые внешние объекты вызывают неудовольствие, и от «Я» отделяется враждебная часть, «не-Я», связанная с внешним миром. Так появляется ненависть , отношение «Я» к чужому, вызывающему раздражение внешнему миру. Если же внешний объект вызывает удовольствие, то появляется «притяжение», приближение внешнего объекта к «Я» и их слияния. Из пассивной формы получения раздражения мы активно начинаем любить этот объект за счет притяжения.

Переход от нарциссизма к активной способности любить происходит постепенно с развитием сексуального влечения:

- В начале у ребенка сексуальное влечение развито к себе, что проявляется в аутоэротичном нарциссизме.

- На первом этапе развития сексуальности открывается стремление сожрать (fressen) или проглотить (einverleiben). Тут напрашиваются аналогии с рептильным мозгом. Эта форма любви приводит к уничтожению объекта.

- На более высокой ступени появляется стремление к обладанию . При этом безразлично, будет ли существовать объект или нет. Напрашивается аналогия с ревностью, в крайних случаях приводящая к уничтожению объекта.

- Только с развитием сексуального влечения любовь становится амбивалентностью любви.

Фрейд указывал два базовых влечения, а именно самосохранения и сексуального влечения. По отношению к предметам самосохранения мы не говорим, что мы их любим. В речи любовь используется в контексте сексуального влечения. Слово «ненависть» более часто используется в связи с неприятными ощущениями, и исходит из борьбы «Я» за самосохранение.

Фрейд: «Если любовные отношения к какому-нибудь объекту обрываются, то нередко вместо них появляется ненависть, отчего у нас получается впечатление превращения любви в ненависть. Но более широкий, чем описанный, взгляд обнаруживает, что мотивированная реальными причинами ненависть усиливается еще вследствие регрессии любви на предварительную садистическую ступень, так что ненависть получает эротический характер и создается, таким образом, нерушимость любовных отношений.»

Быть любимым и мазохизм

Третья амбивалентность, любить - быть любимым, лучше всего объяснить с помощью других противоположностей, к примеру садизм/мазохизм, эксгибиционизм/вуайеризм и переход от активного через возвратный в страдательный залог. На примере садизма, обращение против личности и переход в противоположность действуют вместе. Все начинается с активной позиции. Садизм состоит в активном насилии (Цель №1) по отношению к другому лицу или партнеру (Объект №1). Далее:

- Происходит обращение против себя: от внешнего лица отказываются. Садист возвращается к нарциссическому образованию, идентифицирует партнера с собой. Через оборот к собственному «Я» садист сам становится Объектом №2.

- Превращение в противоположность: одновременно происходит смена активной цели влечения в пассивную цель №2. В нарциссическом состоянии «Я» может само аутоэротично удовлетворить свои потребности. Активная позиция не нужна.

- Ищется новый объект вследствие смены цели на пассивную. Происходит снова «рост», «Я» снова расширяется, и вешние объекты начитают ассоциироваться с «Я». Начинается моторное стремление «Я» к этим объектам.

Этот круговорот превращений может идти бесконечно, так же, как и потребность не только любить, но и принимать любовь.

Так почему?

Так почему у влечений такая судьба? Что лежит в основе карусели амбивалентности? Мне, к примеру, хотелось бы избежать ненависти в любви. Это возможно? Тут самое время вспомнить, что пассивное использование себя как объекта удовлетворения собственных потребностей - признак нарциссизма, начального уровня душевного развития, типичного для ребенка. Это более ранний этап, который сохраняется на протяжении всей жизни человека. В то же время активный, более поздний этап развития связан с развитием сексуального влечения.

Фрейд: «...судьбы влечений-обращение против собственного я и превращение активности в пассивность зависят от нарциссической организации я и отмечены печатью этой фазы»

Трансакционный анализ Эрика Берна признает, что в человеке живут одновременно три личности (Ребенок, Родитель, Взрослый). Это отголосок открытий Фрейда, который утверждал, что превращение влечения происходит только частично, сохраняя в себе и элементы более позднего активного направления, так и более позднего пассивного нарциссического. Обе ступени развития влечения существуют одновременно в постоянной срединной ступени, амбивалентности.

Фрейд: «Все проявления влечений можно разложить на отдельные, разделенные на временные промежутки и одинаковые за весь период данного (любого) промежутка, толчки, относящиеся друг к другу, как, например, последовательные извержения лавы.»

Соответственно, обращение влечения от активного к пассивному (от любви к потребности быть любимым, от садизма к мазохизму, от эксгибиционизма к вуайеризму) происходит за счет возвращения влечения (или человека?) к более раннему этапу развития. От возвращения обратно в детство. При этом опыт взрослого человека сохраняется, и после резких, но коротких по времени скачков «в детство» психика возвращается обратно, но сохраняя пассивные элементы более раннего развития. Всем нам хочется туда обратно в детство, правда? Хотя, люди, достигшие определенного уровня зрелости, начинают понимать преимущество своего возраста. Слышал такую фразу: «Хочу ли я быть снова молодым? Да ни за что на свете! Денег нет, нужно куда-то гнаться, поехать не куда!». Думаю, именно в этот момент, когда уже не хочется вернуться в детство и молодость, амбивалентность приостанавливается, и нарциссическая потребность начинает удовлетворяться другими средствами.

Фрейд: «Эта судьба, может быть, соответствует попыткам отражения, которые на более высоких ступенях развития "Я" достигаются другими средствами»

За счет чего происходит обратный «рост» от пассивной фазы к активной (от мазохизма обратно к садизму, от потребности в любви к ее проявлению, от вуайеризма к эксгибиционизму). Я могу предположить две причины:

- Взаимодействие с окружающим миром продолжается, внешние раздражители приводят снова к неприятным ощущениям. Приходится переключаться в активную позицию и взаимодействовать с внешними объектами. Этот механизм схож с проявлением ненависти.

- Возможно, успешное аутоэротичное удовлетворение потребностей приводит к расширению «Я» и поиску новых источников удовольствия.

Как возможно расширить «Я»? Возможно ли сделать вывод, что круговорот влечений через противоположности зависит от уровня развития человека? И что на более высоких ступенях мы можем найти другие средства, чтобы можно было стабильно любить, не перепрыгивая на ненависть? Это тема другой работы, и Фрейда, и моей.

Каждый, кто начинает заниматься психоанализом, вначале, наверное, опасается трудностей, которые уготовят ему толкование мыслей больного и задача репродукции вытесненного. Но вскоре он будет расценивать эти трудности как незначительные, но взамен обретет убеждение, что единственные по-настоящему серьезные трудности встречаются при обращении с переносом.

Из ситуаций, которые здесь возникают, я хочу выхватить одну-единственную, четко описанную, — как из-за ее частоты и реальной значимости, так и из-за ее теоретического интереса. Я имею в виду случай, когда пациентка женского пола недвусмысленными намеками дает понять или говорит об этом открыто, что, подобно любой другой смертной женщине, влюбилась в анализирующего ее врача. Эта ситуация имеет как свои неприятные и комичные стороны, так и серьезные; она также настолько запутана и разнообразно обусловлена, столь неизбежна и трудноразрешима, что ее обсуждение давно удовлетворило бы жизненную потребность аналитической техники. Но так как мы сами не всегда избавлены от ошибок, над которыми насмехаемся у других, то до сих пор не очень-то настаивали на выполнении этой задачи. Мы снова и снова сталкиваемся здесь с обязанностью не разглашать врачебную тайну, без которой в жизни нельзя обойтись, но которая ни к чему в нашей науке. Поскольку психоаналитическая литература принадлежит также к реальной жизни, здесь получается неразрешимое противоречие. Недавно в одном месте я пренебрег секретностью и намекнул, что такая же ситуация с переносом затормозила развитие психоаналитической терапии в ее первые десять лет 1.

1 «Об истории психоаналитического движения» (1914[d]). [Это относится к затруднениям Брейера, связанным с переносом, в случае Анны О. (1895d).]

Для благовоспитанного дилетанта — каковым, пожалуй, является для психоанализа идеальный культурный человек — любовные истории со всем остальным несопоставимы; они, так сказать, из другой оперы и не терпят никакого другого к себе отношения. Если, стало быть, пациентка влюбилась в врача, то он подумает, что в таком случае имеются только два выхода: более редкий, что все условия допускают законное объединение обоих на долгое время, и более частый, что врач и пациентка разойдутся и прекратят начатую работу, которая должна была послужить выздоровлению, как нарушенную стихийным бедствием. Разумеется, допустим и третий выход, который вроде бы даже совместим с продолжением лечения, установление незаконных и недолговечных любовных отношений; но, пожалуй, его делают невозможным гражданская мораль, равно как и звание врача. Тем не менее дилетант попросил бы себя успокоить как можно более ясным заверением аналитика, что этот третий случай полностью исключен. Очевидно, что точка зрения психоаналитика должна быть другой.

Представим второй случай выхода из обсуждаемой ситуации, когда врач и пациентка расстаются после того, как пациентка влюбилась во врача; лечение прекращается. Но состояние пациентки вскоре делает необходимой вторую аналитическую попытку у другого врача; и тут выясняется, что пациентка чувствует себя влюбленной также и в этого второго врача, и точно так же, когда лечение прекращается и начинается новое, она влюбляется в третьего и т. д. Этот со всей определенностью возникающий факт, составляющий, как известно, одно из оснований психоаналитической теории, может найти два применения: одно для анализирующего врача, другое — для нуждающейся в анализе пациентки.

Для врача он означает ценное разъяснение и хорошее предостережение по поводу лежащего у него наготове контрпереноса. Он должен сознавать, что влюбленность пациентки обусловлена аналитической ситуацией и не может быть приписана достоинствам его персоны, что, стало быть, у него нет оснований гордиться таким «завоеванием », как это назвали бы

1 [Вопрос о «контрпереносе» Фрейд затронул еще в своем докладе на Нюрнбергском конгрессе (1910d). Он возвращается к нему еще раз ниже, с. 225 и с. 228—229. Помимо этих пассажей, в других опубликованных произведениях Фрейда эта проблема в явном виде нигде больше не обсуждается.]

вне анализа. И никогда не мешает об этом напомнить. Для пациентки же получается альтернатива: она должна либо отказаться от психоаналитического лечения, либо смириться с влюбленностью во врача как неизбежной судьбой 1.

Я не сомневаюсь в том, что родственники пациентки с такой же решительностью будут высказываться за первую из обеих возможностей, как анализирующий врач за вторую. Но я думаю, что это случай, в котором нельзя уступать решение нежной — или скорее эгоистично ревнивой — заботе родственников. Решающее значение должен был иметь интерес больной. Однако любовь родственников не может излечить невроз. Психоаналитику не стоит себя навязывать, но он может представить себя незаменимым для оказания определенных услуг. Кто в качестве родственника разделяет позицию Толстого по отношению к этой проблеме, пусть продолжает безмятежно владеть своей женой или дочерью, но должен постараться стерпеть, что у нее сохранится также невроз и с ним связанное нарушение ее любовной способности. В конце концов, это такой же случай, как и случай гинекологического лечения. Впрочем, ревнивый отец или супруг глубоко заблуждается, полагая, что пациентка избежит влюбленности во врача, если для преодоления ее невроза изберет другое лечение, отличное от аналитического. Различие скорее будет лишь в том, что такая влюбленность, которой уготовано остаться невыраженной и непроанализированной, никогда не внесет того вклада в выздоровление больной, которого добился бы от нее анализ.

Мне стало известно, что отдельные врачи, которые практикуют анализ, зачастую 2 подготавливают пациентов к появлению любовного переноса или даже просят их «влюбиться только во врача, чтобы анализ продвигался успешно». Мне " непросто представить себе более несуразную технику. Этим лишают феномен убедительного свойства спонтанности и подготавливают самому себе с трудом устраняемые затруднения 3.

1 То, что перенос может выражаться в других и менее нежных чувствах, известно и не нуждается в обсуждении в этой статье. [См. работу «О динамике переноса» (1912b).]

2 [Вместо этого слова только в первом издании стоит: «заблаговременно».]

3 [Только в первом издании этот абзац, носящий характер вставки, набран петитом.]

Вначале, правда, не кажется, что из влюбленности в переносе может возникнуть что-то полезное для лечения. Пациентка, даже самая покладистая до сих пор, вдруг утратила понимание и интерес к лечению, ни о чем другом говорить и слышать не хочет, кроме как о своей любви, на которую она требует ответа; она отказалась от своих симптомов или ими пренебрегает, более того, она объявляет себя здоровой. Происходит полное изменение сцены, как будто игра сменяется неожиданно вторгающейся действительностью, подобно тому, как во время театрального представления раздается пожарная тревога. Тому, кто в качестве врача переживает это впервые, нелегко сохранить аналитическую ситуацию и избежать заблуждения, что лечение действительно завершилось.

Немного поразмыслив, затем разбираешься в этом. Прежде всего вспоминаешь о подозрении, что все, что мешает продолжению лечения, может быть выражением сопротивления1. К проявлению бурных любовных требований, несомненно, во многом причастно сопротивление. Ведь признаки нежного переноса были уже давно заметны у пациентки, а ее уступчивость, ее согласие со всеми объяснениями анализа, ее прекрасное понимание и смышленость, которые она проявляла при этом, разумеется, можно было отнести на счет такой ее установки в отношении врача. Теперь все это словно ветром сдуло; больная стала совершенно неблагоразумной, она словно растворяется в своей влюбленности, и эта метаморфоза регулярно происходила в определенный момент, именно тогда, когда ей нужно было признать или вспомнить особенно неприятный и вытесненный фрагмент из истории ее жизни. Стало быть, влюбленность существовала давно, но теперь сопротивление начинает ею пользоваться, чтобы воспрепятствовать продолжению лечения, чтобы отвлечь весь интерес от работы и чтобы поставить анализирующего врача в неловкое положение.

Если присмотреться, то в ситуации можно выявить также влияние осложняющих мотивов, отчасти таких, которые

1 [Еще категоричнее Фрейд это утверждал еще в первом издании «Толкования сновидений» (1900а), Studienausgabe, т. 2, с. 495. Однако в 1925 году он добавил к тому пассажу пространное примечание, в котором разъясняет его смысл и уточняет предыдущую формулировку.]

присоединяются к влюбленности, отчасти же — особых выражений сопротивления. К мотивам первого рода относятся стремление пациентки убедиться в своей неотразимости, подорвать авторитет врача, принизив его до положения возлюбленного, и все, что прельщает в качестве побочной выгоды при любовном удовлетворении. По поводу сопротивления можно предположить, что оно иногда пользуется объяснением в любви как средством, чтобы испытать строгого аналитика, после чего в случае своей уступчивости ему следовало бы ожидать строгого внушения. Но прежде всего создается впечатление, что сопротивление в качестве agent provocateur усиливает влюбленность и преувеличивает готовность отдаться, чтобы затем тем убедительнее оправдать действие вытеснения, ссылаясь на опасности подобной распущенности. Вся эта мишура, которой в более чистых случаях может и не быть, как известно, рассматривалась Альф. Адлером как сущность всего процесса 1.

Но как должен вести себя аналитик, чтобы не потерпеть неудачи из-за такой ситуации, если для него несомненно, что, несмотря на этот любовный перенос и на протяжении всего времени, пока он существует, лечение нужно продолжить?

Теперь, настоятельно подчеркивая общепринятую мораль, я мог бы легко постулировать, что аналитик никогда и никоим образом не должен принимать или отвечать на предлагаемую ему нежность. Скорее, он должен признать момент подходящим для того, чтобы отстоять перед влюбленной женщиной нравственное требование и необходимость отказа и добиться от нее, чтобы она отступилась от своего желания и, преодолев животную часть своего «я>>, продолжила аналитическую работу.

Но я не исполню этих ожиданий ни в первой, ни во второй их части. В первой части, потому что я пишу не для клиентов, а для врачей, которые должны бороться с серьезными трудностями, и, кроме того, еще потому, что могу здесь свести моральное предписание к его истокам, то есть к целесообразности. На этот раз я, к счастью, способен, не меняя результатов, заменить требование морали соображениями аналитической техники.

1 [Ср. Adler (1911, 219).]

Но еще решительнее я отрекусь от второй части указанного ожидания. Призывать к подавлению влечения, к отказу от удовлетворения и к сублимации, как только пациентка призналась в своем любовном переносе, означало бы поступать не аналитически, а безрассудно. Это было бы подобно тому, как если бы искусственными заклинаниями пожелали вызвать духа из преисподней, а затем, ни о чем его не спросив, отправили бы его обратно. Ведь в таком случае всего лишь довели бы вытесненное до сознания, чтобы, испугавшись его, вытеснить его по-новому. Да и относительно успеха подобного образа действий не нужно обманываться. Как известно, утонченными оборотами речи со страстями мало что можно поделать. Пациентка только почувствует пренебрежение и не упустит возможности за него отомстить.

Так же мало я могу советовать избрать средний путь, который кому-то покажется наиболее благоразумным и состоит в том, что врач утверждает, что отвечает на нежные чувства пациентки, и при этом уклоняется от всех физических проявлений этой нежности, пока не сможет направить отношения в более спокойное русло и поднять их на более высокую ступень. Я должен возразить против такого выхода из положения, указав, что психоаналитическое лечение основано на правдивости. В этом заключена значительная часть его воспитательного воздействия и его этической ценности. Опасно покидать этот фундамент. Кто хорошо освоился с аналитической техникой, тот вообще больше не прибегает ко лжи и обману, обычно необходимым врачу, и, как правило, себя выдает, если иной раз пытается это сделать из лучших намерений. Поскольку от пациента требуют самой строгой правдивости, то ставишь на карту весь свой авторитет, если предоставляешь ему возможность поймать себя на том, что отступаешь от правды. Кроме того, попытка позволить себе откликнуться на нежные чувства пациентки не совсем безопасна. Человек не настолько хорошо владеет собой, чтобы однажды вдруг не зайти дальше, чем намеревался. Поэтому я считаю, что нельзя отрекаться от безучастности, которую приобрели благодаря подавлению контрпереноса.

Я также уже дал понять, что аналитическая техника наказывает врачу не давать нуждающейся в любви пациентке требуемого удовлетворения. Лечение должно проводиться в условиях абстиненции 1; под этим я не имею в виду просто физическое лишение и не лишение всего, чего жаждут, ибо этого, наверное, не вытерпел бы ни один больной. Но я хочу выдвинуть принцип, что у больных нужно сохранять потребность и страстное желание в качестве сил, побуждающих к работе и изменению, и надо остерегаться успокаивать их суррогатами. Ведь ничего другого, кроме суррогатов, предложить и нельзя, поскольку больная вследствие своего состояния, пока не устранены ее вытеснения, получить настоящее удовлетворение не способна.

Признаемся, что принцип, согласно которому аналитическое лечение должно проводиться в условиях лишения, выходит далеко за рамки рассматриваемого здесь отдельного случая и требует подробного обсуждения, благодаря которому должны быть очерчены границы его применимости 2. Однако мы не хотим этого делать сейчас и по возможности будем строго придерживаться ситуации, из которой мы исходили. Что произошло бы, если бы врач поступил иначе и, скажем, воспользовался бы предоставленной друг другу свободой, чтобы ответить на любовь пациентки и удовлетворить ее потребность в нежности?

Если при этом он, должно быть, руководствовался расчетом, что подобной любезностью он обеспечит себе власть над пациенткой и таким образом подвигнет ее решать задачи лечения, то есть навсегда избавит ее от невроза, то опыт должен был бы ему показать, что он просчитался. Пациентка достигла бы своей цели, а он своей — никогда. Между врачом и пациенткой лишь снова произошло бы то, о чем рассказывается в веселой истории о пасторе и страховом агенте. К неверующему и тяжелобольному страховому агенту по настоянию родственников приводят благочестивого мужа, который перед смертью должен обратить его в веру. Беседа длится так долго, что ждущие обретают надежду. Наконец, дверь комнаты больного распахивается. Неверующий в веру не обращен,

1 [Фрейд впервые открыто обсуждает здесь техническую рекомендацию, согласно которой лечение должно проводиться в условиях абстиненции, то есть то, что вошло в психоаналитическую литературу как «правило абстиненции».]

2 [Фрейд еще раз затронул эту проблему в своей работе, прочитанной на Будапештском конгрессе (1919а).]

но пастор уходит застрахованный 1.

Было бы большим триумфом для пациентки, если бы ее любовные притязания нашли ответ, и полным провалом — для лечения. Больная достигла бы того, к чему стремятся все больные в анализе: отыграть, повторить в жизни нечто такое, что она должна только вспомнить, когда ей нужно воспроизвести и сохранить в психической области психический материал 2. В дальнейшем течении любовных отношений она продемонстрировала бы все торможения и патологические реакции своей любовной жизни, при этом их коррекция не была бы возможной, а неприятное переживание закончилось бы раскаянием и значительным усилением ее склонности к вытеснению. Любовная связь делает недейственным аналитическое лечение; соединение того и другого — абсурд.

Стало быть, удовлетворение любовного требования пациентки столь же губительно для анализа, как и его подавление. Путь аналитика совершенно иной, для него нет образца в реальной жизни. Аналитик не уклоняется от любовного переноса, не отгоняет его и не отбивает к нему охоту у пациентки; точно так же он стойко воздерживается от любых на него ответов. Он придерживается любовного переноса, но относится к нему, как к чему-то нереальному, как к ситуации, которую нужно пережить в процессе лечения, которую нужно свести к ее бессознательным первоисточникам и которая должна помочь довести до сознания больной самое сокровенное в ее любовной жизни, чтобы оно было ей подвластно. Чем больше ему кажется, что он сам неуязвим для всякого искушения, тем скорее он сможет извлечь из ситуации ее аналитическое содержание. Пациентка, сексуальное вытеснение которой все же не устранено, а лишь отодвинуто на задний план, в таком случае почувствует себя достаточно уверенной, чтобы проявить все условия любви, все фантазии своего сексуального стремления, все особенности своей влюбленности, и, отталкиваясь от них, сама откроет путь к инфантильным обоснованиям своей любви.

Однако у одного класса женщин эта попытка сохранить любовный перенос для аналитической работы, не удовлетворяя его, окажется неудачной.

1 [Эта притча упоминается также в «Вопросе о дилетантском анализе» (1926e).]

2 См. предыдущую статью «Воспоминание... » и т. д. .

Это женщины с необузданной страстностью, не терпящей никаких суррогатов, дети природы, не желающие брать психическое вместо материального, которым, по словам поэта, доступна только «логика супа с аргументами фрикаделек» 1. С такими людьми оказываешься перед выбором: либо проявить взаимность, либо навлечь на себя всю неприязнь отвергнутой женщины. Но ни в том, ни в другом случае нельзя соблюсти интересы лечения. Приходится безуспешно ретироваться и можно, скажем, задуматься над проблемой: каким образом способность к неврозу сочетается со столь непреклонной потребностью в любви.

Способ, которым постепенно подводят к аналитическому пониманию других, менее агрессивных влюбленных, возможно, у многих аналитиков окажется одинаковым. Прежде всего подчеркивают несомненную причастность к этой «любви» сопротивления. Настоящая влюбленность сделала бы пациентку уступчивой и повысила бы ее готовность решать проблемы своего случая просто по причине того, что этого требует любимый мужчина. Такая влюбленность охотно избрала бы путь через завершение лечения, чтобы сделать себя ценной для врача и подготовить реальность, в которой любовная склонность могла бы найти свое место. Вместо этого пациентка показывает себя упрямой и непослушной, отбросила от себя весь интерес к лечению и явно не испытывает также почтения к глубоко обоснованным убеждениям врача. Стало быть, она продуцирует сопротивление в форме проявления влюбленности и, кроме того, без тени сомнения делает так, что тот оказывается в ситуации так называемой мельницы 2. Ибо если он отклоняет ее любовь, к чему его вынуждают долг и разумение, то она может изображать из себя отвергнутую и в таком случае из мстительности и горькой обиды не даст ему себя вылечить, как она делает это теперь вследствие мнимой влюбленности.

Вторым аргументом против подлинности этой любви является утверждение, что она не содержит в себе ни одной новой черты, проистекающей из нынешней ситуации, а сплошь состоит из повторений и оттисков прежних, также инфантильных реакций.

1 [Гейне, «Бродячие крысы».]

2 [Ситуация при игре в карты, когда из-за неудачного расклада игрок лишается, казалось бы, гарантированного выигрыша и не может никак повлиять на игру. — Прим. перев.]

И врач берется это доказать при помощи детального анализа любовного поведения пациентки.

Если к этим аргументам добавляют еще необходимую меру терпения, то, как правило, трудную ситуацию удается преодолеть и продолжить работу либо с ослабленной, либо с «опрокинутой » влюбленностью, цель которой в таком случае состоит в выявлении инфантильного выбора объекта и опутывающих этот выбор фантазий. Но мне хотелось бы критически осветить упомянутые аргументы и поднять вопрос, говорим ли мы этим пациентке правду или в своем бедственном положении прибегли к недомолвкам и искажениям. Другими словами: действительно ли влюбленность, проявляющуюся в аналитическом лечении, нельзя назвать реальной?

Я думаю, что мы сказали пациентке правду, однако не всю, не заботясь о последствиях. Из двух наших аргументов первый — более веский. Доля сопротивления в любви-переносе бесспорна и очень значительна. Но все-таки не сопротивление создало эту любовь, оно находит ее, пользуется ею и преувеличивает ее проявления. Неподдельность феномена не ослабляется также и сопротивлением. Наш второй аргумент гораздо слабее; верно, что эта влюбленность состоит из новых изданий старых черт и повторяет инфантильные реакции. Но это — существенная особенность всякой влюбленности. Не бывает влюбленности, которая не повторяла бы инфантильного образца. Именно то, что составляет ее навязчивый характер, напоминающий нечто патологическое, происходит от ее инфантильной обусловленности. Вероятно, любовь-перенос имеет еще меньшую степень свободы, чем та, что случается в жизни и которую называют нормальной, позволяет еще более отчетливо распознать зависимость от инфантильного образца, оказывается менее податливой и способной к модификациям, но это и все, причем не самое главное. На каком основании следует говорить о подлинности любва? На основании ее дееспособности, ее пригодности для осуществления любовной цели? В этом пункте любовь-перенос, по-видимому, не уступает ни одной другой; создается впечатление, что от нее всего можно добиться.

Итак, сделаем краткие выводы: мы не вправе оспаривать у влюбленности, проявляющейся в аналитическом лечении, характер «настоящей» любви. Если она кажется не очень нормальной, то это вполне объясняется тем обстоятельством, что и обычная влюбленность вне аналитического лечения напоминает скорее ненормальные, чем нормальные душевные феномены. Тем не менее она отличается несколькими чертами, которые обеспечивают ей особое положение. Она 1) спровоцирована аналитической ситуацией, 2) доведена до крайности сопротивлением, господствующим в этой ситуации, и 3) в значительной степени не принимает в расчет реальность, она более неразумна, более беспечна, более слепа в оценке любимого человека, чем при нормальной влюбленности. Но мы не вправе забывать, что именно эти отклоняющиеся черты и составляют сущность влюбленности.

Для действий врача наиболее важной является первая из трех упомянутых особенностей любви-переноса. Он выманил эту влюбленность, применив аналитический метод к излечению невроза; она является для него неизбежным результатом врачебной ситуации, подобным физическому обнажению больного или сообщению жизненно важной тайны. Тем самым для него является несомненным, что он не вправе извлекать из нее никакой личной выгоды. Готовность пациентки ничего здесь не меняет, а только перекладывает всю ответственность на его собственную персону. Ведь больная, как он должен знать, ни к какому другому механизму излечения не была подготовлена. После благополучного преодоления всех трудностей она часто признается в фантазии-ожидании, с которой приступила к лечению: если она будет вести себя хорошо, то в конце будет вознаграждена ласковостью врача.

Для врача этические мотивы соединяются тут с техническими, чтобы удержать его от предоставления любви больной. Он должен держать перед глазами цель — чтобы женщина, любовная способность которой сдержана инфантильными фиксациями, стала свободно распоряжаться этой бесценной и важной для нее функцией, но не растратила бы ее во время лечения, а держала бы наготове для реальной жизни, если та обращается к ней после лечения с этими требованиями. Он не должен разыгрывать с ней сцену собачьих бегов, где в качестве приза выставлен венок из колбас и где некий шутник портит все дело, бросив на беговую дорожку отдельную колбасу. Собаки набрасываются на нее, забывая о гонке и о маячащем вдали венке для победителя. Я не хочу утверждать, что врачу всегда будет легко удерживаться в пределах границ, предписанных ему этикой и техникой. Особенно молодому и пока еще не связанному прочными узами мужчине эта задача может показаться тяжелой. Несомненно, половая любовь составляет одно из основных содержаний жизни, и объединение душевного и телесного удовлетворения в любовном наслаждении является прямо-таки одной из ее кульминаций. Все люди, вплоть до немногих взбалмошных фанатиков, знают об этом и в соответствии с этим устраивают свою жизнь; и только в науке стесняются это признать. С другой стороны, мужчине приходится играть неприятную роль отвергающего и отказывающего, когда женщина пытается добиться любви, и от благородной женщины, признающейся в своей страсти, несмотря на невроз и сопротивление, исходит несравнимое очарование. Искушает не грубое чувственное требование пациентки. Оно действует скорее отталкивающе, и нужно призвать всю терпимость, чтобы отнестись к нему как к естественному феномену. Пожалуй, более тонкие и це-лезаторможенные желания-побуждения женщины приносят с собой опасность позабыть про технику и задачу врача ради прекрасного переживания.

И все же уступка для аналитика исключена. Как бы высоко ни ценил он любовь, еще выше он должен ставить то, что у него есть возможность поднять свою пациентку над важнейшей ступенью в ее жизни. Она должна у него научиться преодолению принципа удовольствия, отказу от напрашивающегося, но социально неприемлемого удовлетворения ради удовлетворения более отдаленного, возможно, вообще негарантированного, но в психологическом и социальном отношении безупречного. В целях этого преодоления она должна пройти через доисторические времена своего душевного развития и на этом пути обрести тот прибавок душевной свободы, благодаря которому сознательная душевная деятельность — в системном значении — отличается от бессознательной 1.

Таким образом, аналитик-психотерапевт должен вести борьбу на три фронта: внутри себя — с силами, которым

1 [Это различие разъясняется в работе «Некоторые замечания о понятии бессознательного в психоанализе» (1912g), Studienausgabe, т. 3, с. 35-36.]

хочется низвергнуть его с аналитического уровня, вне анализа — с противниками, которые оспаривают значение сексуальных движущих сил и запрещают ему использовать их в своей научной технике, и в анализе — со своими больными, которые сначала ведут себя как противники, но затем обнаруживают господствующую у них переоценку сексуальной жизни и хотят захватить в плен врача своей социально необузданной страстностью.

Дилетанты, об отношении которых к психоанализу я говорил вначале, несомненно, воспользуются также и этими рассуждениями о любви-переносе в качестве повода, чтобы обратить внимание общества на опасность этого терапевтического метода. Психоаналитик знает, что работает с самыми взрывоопасными силами и требует такой же осторожности и добросовестности, что и химик. Но разве химику когда-нибудь запрещалось заниматься нужными из-за их действия взрывчатыми веществами по причине того, что они небезопасны? Удивительно, что психоанализу приходится заново завоевывать все лицензии, которые давно уже признаны за другими видами врачебной деятельности. Разумеется, я не выступаю за то, что нужно отказываться от безобидных лечебных методов. В некоторых случаях их бывает достаточно, и в конце-то концов, человеческое общество может столь же мало нуждаться в furor sanandi 1, как и в каком-либо другом фанатизме. Но когда полагают, что психоневрозы нужно одолевать, оперируя безобидными средствами, это означает, что с точки зрения их происхождения и практического значения эти нарушения грубо недооценивают. Нет, в действиях врача наряду с medicina всегда останется место для ferrum и для ignis 2, и поэтому нельзя будет обойтись также и без неослабленного, по всем правилам искусства проводимого психоанализа, который не боится орудовать самыми опасными душевными побуждениями и распоряжаться ими на благо больного.

1 [Излечении страстей (лат.).]

2 [Намек на изречение, приписываемое Гиппократу: «То, что нельзя вылечить лекарством, излечивают ножом; то, что не лечит нож, излечивают каленым железом; но то, что нельзя излечить огнем, надо считать неизлечимым». «Афоризмы», VII, 87, в книге Гиппократа «Мысли о здоровых и больных людях и врачевании», 1927, 32. Однако ответственный редактор этого издания, А. Закк, добавляет, что подлинность этого афоризма сомнительна.]

Перевод А. М. Боковикова

Заметки о любви-переносе

Согласно фрейдистской психоаналитической концепции развития, всякий человек рождается с врожденными сексуальными инстинктами. Внутренняя психическая инстанция - Оно - является наследственным фактором, а влияние внешней среды, общества обусловливает возникновение сознания и Сверх-Я. Оно и Сверх-Я, наследственность и внешняя среда давят на Я, причем влияния среды вытесняют сексуальные влечения, находясь с ними в антагонистических, противоречивых отношениях. Общество же выступает как источник всевозможных травм.

Из таких заключений вырастает теория развития как теория детских травм. Развитие личности рассматривается Фрейдом как совпадающее с психосексуальным. Особенности стадий последнего у ребенка (оральная, анальная, фаллическая, генитальная) обусловливают жизненную судьбу, тип характера и личности, а также разновидность нарушений психики (патологии, неврозы), жизненные проблемы и трудности у взрослого человека.

Каждый из этапов психосексуального развития характеризуется определенным способом проявления половой энергии (либидо) через эрогенные зоны, характерные для данного возраста. Если либидо удовлетворяется неадекватным образом, человек рискует остановиться на этой стадии и у него фиксируются определенные черты личности.

По мнению Фрейда, психосексуальная деятельность начинается в период кормления грудью, когда рот младенца становится эрогенной зоной - зоной удовольствия (оральная стадия). Таковой он остается на протяжении всей жизни человека, даже в зрелости наблюдаются остаточные проявления орального поведения: употребление жевательной резинки, обкусывание ногтей, курение, поцелуи, переедание, употребление алкоголя, оральный секс и т. п.

Все младенцы испытывают определенные трудности, связанные с отлучением от материнской груди, соски, рожка, потому что это лишает их соответствующего удовольствия, и чем больше эти трудности, тем сильнее концентрация либидо на оральной стадии. Если ребенок получал чрезмерную или недостаточную стимуляцию в младенчестве и произошла его фиксация на оральной стадии, то у него, как считал Фрейд, сформируется орально-пассивный тип личности . Он будет ждать от окружающего мира «материнского отношения» к себе, постоянно искать поддержки и одобрения, окажется чрезмерно зависимым и доверчивым.

Во вторую половину первого года жизни начинается вторая фаза оральной стадии - орально-агрессивная , или орально-садистская , когда у ребенка появляются зубы и кусание становится средством выражения недовольства и фрустрации, вызванной отсутствием матери или отсрочкой удовлетворения. Фиксация на этой стадии выражается у взрослых в таких чертах личности, как любовь к спорам, пессимизм, критические «покусывания», цинизм, склонность эксплуатировать других и доминировать над ними, чтобы удовлетворить собственные нужды.

При фиксации на оральной стадии формируются следующие черты личности: ненасытность, жадность, неудовлетворенность всем предлагаемым, стремление получать удовольствие от привычки курить, употреблять алкоголь, объедаться, быть словесно агрессивным, заниматься оральным сексом и т. п. Уже на данной стадии, согласно представлениям Фрейда, люди делятся на оптимистов и пессимистов.

С приучением к туалету основное внимание перемещается сначала на ощущения, имеющие отношения к дефекации (анальная стадия ), а позднее на те, что связаны с мочеиспусканием (уретральная фаза ). В этот период дети получают удовольствие от задерживания и выталкивания фекалий.

Фрейд показывал, что способ, которым родители приучают ребенка к туалету, оказывает влияние на его позднее личностное развитие. Если они ведут себя негибко, настаивая: «Сейчас же сходи на горшок», у ребенка возникает протест, тенденция «удержания», начинаются запоры, может сформироваться анально-удерживающий тип личности , которому присущи упрямство, скупость, пунктуальность, методичность, неспособность переносить беспорядок и неопределенность.

Родительская строгость в таком аспекте приводит также к тому, что возникает анально-выталкивающий тип , которому свойственны склонность к разрушению, беспокойство, импульсивность, даже садистская жестокость. Если родители поощряют своих детей регулярно опорожнять кишечник и хвалят их за это, то, по мнению Фрейда, развивается способность к самоконтролю, воспитывается позитивная самооценка и даже развиваются творческие силы.

Наконец, примерно в возрасте 4 лет эти частные влечения объединяются, начинает преобладать интерес к половым органам (фаллическая фаза ). Дети могут рассматривать свои половые органы, мастурбировать, проявлять заинтересованность в вопросах рождения и половых отношений, подсматривать за сексуальными отношениями родителей, испытывать сексуальные побуждения. Тогда же развивается комплекс Эдипа (или Электры у девочек), суть которого заключается в преимущественно положительном отношении к родителю противоположного пола и агрессивном поведении по отношению к родителю своего пола.

По мнению Фрейда, дети расстаются позднее с этими тенденциями из-за страха кастрации. В возрасте 5-7 лет мальчик подавляет, вытесняет из сознания свои сексуальные желания в отношении матери и начинает идентифицировать себя с отцом (перенимает его черты): осваивает нормы и модели мужского ролевого поведения, усваивает основные моральные нормы, т. е. формируется Сверх-Я как следствие преодоления эдипова комплекса. В случае чрезмерной любви, опеки мальчика со стороны матери, или неполной семьи, либо в случае материнской холодности, отчужденности мальчик испытывает затруднения в преодолении эдипова комплекса. В дальнейшей его жизни могут тогда проявиться психологические затруднения (синдром «маменькиного сынка», повышенная зависимость мальчика от матери, в результате чего мужчина даже не способен создать собственную семью, встретить свою любовь) или отклонения (синдром «Дон-Жуана», склонность к гомосексуализму, инцесту).

Девочки преодолевают комплекс Электры (по греческому мифу Электра уговаривает своего брата убить их мать и ее любовника и отомстить за смерть отца), подавляют тяготение к отцу и идентифицируются с матерью.

Взрослые мужчины с фиксацией на фаллической стадии ведут себя дерзко, хвастливо, опрометчиво, стремятся добиваться успеха, доказывать свою мужественность, что «они настоящие мужчины», через завоевание женщин, как это делал Дон-Жуан (проявляют фаллически-нарциссический характер ). У женщин фаллическая фиксация приводит к манере флиртовать, обольщать, к беспорядочным половым связям, к стремлению главенствовать над мужчиной, быть напористой и самоуверенной. Фаллическая фиксация обусловливает формирование у женщин истерического характера.

Неразрешенные проблемы эдипова комплекса расценивались Фрейдом как основной источник последующих невротических моделей поведения, особенно связанных с импотенцией, фригидностью, гомосексуализмом, инцестом, поиском партнера, который был бы «заменой» родителей. По мнению этого психолога, самые важные периоды в жизни ребенка завершаются до 5 лет: тогда и формируются главные структуры личности (уже сформированы структуры Я и Сверх-Я). Фаллической стадии соответствует зарождение таких черт, как самонаблюдение, благоразумие, рациональное мышление, утрирование социальных проявлений поведения, свойственных тому или иному полу.

Латентная стадия (5-12 лет) характеризуется снижением полового интереса, психическая инстанция Я полностью контролирует потребности Оно, энергия человека направлена на школьное обучение, освоение общечеловеческого опыта и культуры, различных форм поведения, свойственных данному полу, на установление дружеских отношений со сверстниками и взрослыми вне пределов семейного окружения.

В этот период ребенок начинает получать удовольствие от достижения успехов в том или ином виде деятельности (учебе, спорте, творчестве и т. п.). Чрезмерная фиксация на этой стадии обусловливает повышенную склонность к честолюбию, достижению успеха любой ценой, к карьеризму, формирует характер «трудоголика», для которого интересы, успехи в работе, карьере, бизнесе становятся главным содержанием жизни, а любовь, семья, дети, друзья и пр. смещаются на задний, скрытый, малозначимый план. Фиксация на латентной стадии обусловливает также формирование шизоидного характера.

С наступлением полового созревания начинается генитальная стадия сексуального развития, когда сексуальные влечения и интересы усиливаются и концентрируются на определенных представителях противоположного пола. По мнению Фрейда, все подростки в раннем подростковом возрасте проходят через «гомосексуальный период», предпочитают общество сверстников одного с ними пола и даже эпизодические гомосексуальные игры. Однако постепенно объектом энергии либидо становится партнер противоположного пола и начинается ухаживание. Увлечения юности обычно ведут к выбору брачного партнера и созданию семьи.

Генитальная стадия (12-18 лет) характеризуется возвращением детских сексуальных стремлений, все бывшие эрогенные зоны объединяются, и появляется стремление к нормальному сексуальному общению. Однако его осуществление может быть затруднено, и тогда возможны регрессии, возвраты к прежним стадиям развития: усиление агрессивных стремлений Оно, эдипова комплекса и стремлений к гомосексуальности.

Нормальное развитие, по Фрейду, происходит с помощью механизма сублимации, а развитие, протекающее благодаря механизмам вытеснения, регрессии или фиксации, порождает патологические характеры. Описаны два наиболее ярких типа характера, формирующихся на этой стадии: психическая гомосексуальность и нарциссизм.

Люди с психической гомосексуальностью не проявляют ее как половое извращение, а строят свою жизнь, предпочитая друзей и тесные связи в компаниях лиц своего пола семье, отдавая первенство дружбе и деятельности в кругу лиц своего пола.

Второй тип сексуального характера - нарциссизм, когда вся энергия либидо направляется человеком на самого себя. На самом себе, своих действиях и переживаниях концентрируется внимание. Главным становятся самоудовлетворенность и самодовольство.

При благоприятных обстоятельствах развитие завершается наступлением психологической зрелости , основными признаками которой являются:

- способность человека любить другого самого по себе, а не ради удовлетворения своих сексуальных потребностей;

- стремление человека проявлять себя в продуктивном труде, в создании чего-то нового и полезного для людей.

Но этой стадии достигает далеко не каждый человек; многие люди по различным причинам как бы «застревают» на предыдущих этапах. Фиксация на них представляет собой неспособность продвигаться от одной психосексуальной стадии к другой. Она приводит к чрезмерному выражению потребностей, характерных для того этапа, на котором произошла остановка, формируя характер и тип личности, специфические проблемы взрослой жизни.

Таким образом, переживания раннего детства играют критическую роль в формировании взрослой личности.

Фиксация может происходить как в результате фрустрации (когда психосексуальные потребности ребенка пресекаются родителями и не находят оптимального удовлетворения), так и в результате сверхзаботы со стороны родителей, когда те не дают ребенку самому управлять собой. В любом случае, по мнению Фрейда, возникает чрезмерное скопление либидо, что впоследствии, в зрелые годы, может выразиться в виде «остаточного поведения», специфического характера и специфических отклонений.

Фрейд и его последователи разработали подробную динамичную систему, в которой различные эмоциональные и психосоматические расстройства соотнесены со специфическими особенностями развития либидо и созревания.

Анна Фрейд, дочь Зигмунда Фрейда, изучала закономерности детского развития и отметила, что параллельно с сексуальным (оральная, анальная, фаллическая, латентная, пубертатная стадии) происходит соответствующее развитие агрессивности (кусание, выплевывание, схватывание рукой как оральная агрессивность, затем разрушение и жестокость, садизм - на анальной стадии, потом - властолюбие, хвастовство, зазнайство на фаллической, и все завершается дисоциальными проявлениями у подростков на пубертатной стадии).

Каждая фаза развития ребенка, по мнению А. Фрейд, есть результат разрешения конфликта между внутренними инстинктивными влечениями и ограничительными требованиями внешнего социального окружения. Нормальное детское развитие происходит скачками, не постепенно шаг за шагом, а вперед и снова назад, с прогрессивными и регрессивными процессами в их постоянном чередовании. Дети в своем развитии делают как бы два шага вперед и один назад. Оно рассматривается как процесс постепенной социализации ребенка, подчиняющийся закону перехода от удовольствия к реальности. Если поиск первого - внутренний принцип ребенка, то удовлетворение желаний зависит от внешнего мира, а в детстве - во многом от матери. Поэтому мать выступает первым законодателем для своих детей, и ее настроение, ее пристрастия и антипатии заметно влияют на их развитие. «Быстрее всего развивается то, что больше всего нравится матери и ею приветствуется» (А. Фрейд).

Ребенок остается незрелым до тех пор, пока его желания господствуют над ним, а решение об удовлетворении их или отказе принадлежит внешнему миру, родителям и другим людям. Стремление к удовлетворению своих желаний любой ценой исходя из принципа удовольствия может обусловить его асоциальное поведение. Лишь когда ребенок способен действовать по принципу реальности, учитывать требования социального окружения, анализировать и контролировать свои намерения и самостоятельно решать, нужно ли то или иное побуждение отклонить или превратить в действие, возможен его переход ко взрослому состоянию, Но следует учитывать, что продвижение к принципу реальности само по себе не гарантирует, что человек будет следовать социальным требованиям,

По мнению А. Фрейд, почти все нормальные элементы детской жизни, такие, например, как жадность, ревность, корысть, толкают ребенка в направлении асоциальности, И с помощью защитных механизмов психики некоторые инстинктивные желания, не одобряемые в обществе, вытесняются из сознания, другие переходят в свою противоположность (реакционные образования), направляются на иные цели (сублимация), переадресовываются другим людям (проекция). Так сложно и болезненно происходит социализация ребенка, включение его в жизнь общества.

Организация защитного процесса - это важная и необходимая составная часть развития Я. Развитие памяти, речи, мышления является необходимым условием для развития личности и социализации ребенка. Так, разумное мышление способствует пониманию взаимосвязи причины и следствия, а приспособление к требованиям общества и окружающего мира перестает быть простым подчинением: оно становится осознанным и адекватным. Становление принципа реальности и созревание мыслительных процессов - необходимые компоненты социализации, что открывает путь для новых ее механизмов (таких, как подражание, идентификация, интроекция), для выхода ребенка из семьи в школу, из школы в общественную жизнь, когда человек постепенно отказывается от личных преимуществ и учитывает интересы других людей, нормы морали и законы общества.

Фрейд признавал существование двух основных инстинктов - жизни и смерти, Первый из них, или Эрос, включают в себя все силы, служащие поддержанию жизни и продолжению рода. Наиболее важны сексуальные инстинкты и сексуальная энергия (либидо). Инстинкт смерти, или Танатос, лежит в основе всех проявлений жестокости, агрессии, убийств и самоубийств, всех вредных форм поведения, разрушающих здоровье и жизнь человека (пьянство, наркотики). Он подчиняется принципу энтропии, связан со стремлением сохранить динамическое равновесие! в результате чего всем живым существам присуще стремление вернуться в неопределенное состояние, из которого они вышли, а люди неосознанно стремятся к смерти. Данное положение Фрейда является спорным и многими психологами не признается.

Таким образом, человек с позиции психоанализа - это противоречивое, мучающееся, страждущее существо, поведение которого преимущественно определяется бессознательными факторами, несмотря на противодействие и контроль сознания. В результате этого человек - это часто еще и невротичное и конфликтное существо. Заслуга Фрейда состоит в том, что он привлек внимание ученых к серьезному изучению бессознательного в психике, впервые выделил и стал изучать внутренние конфликты личности.

Психоаналитическая теория Фрейда представляет собой пример психодинамического подхода к изучению поведения человека, когда считается, что неосознаваемые психологические конфликты контролируют это поведение.

Таблица 5.4.

| Понимание человека | Человек - противоречивое биосоциальное сексуальное существо, внутри которого идет постоянная борьба между его бессознательными сексуальными желаниями, его сознанием и совестью, в результате чего он сам не знает, как поступит в следующий момент и почему совершит тот или иной поступок. |

| Личность | Личность - это целостная структура соотношения Оно, Я, Сверх-Я |

| Отношение к телу | Тело и психика взаимообусловлены, Тело - источник основной жизненной энергии, мотивов, инстинктов, влечений и соответственно проблем, личностных конфликтов, связанных с их удовлетворением. Телесные заболевания имеют психологическую природу, т, е. психика может влиять на тело. Телесные особенности понимаются как символы выражения психологических и личностных проблем. |

| Социальные отношения | Семья как модель общества. Здесь складываются отношения между индивидами (ребенок — мать, ребенок — отец, ребенок - другой ребенок), которые являются формообразующими для будущих социальных отношений. Выбор друзей, супруга, предпочтение того или иного начальника, образа жизни - все это задается первоначальными семейными отношениями и переживаниями. В социальных отношениях человек продолжает решать те проблемы, которые возникли в семейных связях. |

| Воля | Воля выступает как один из возможных источников защитных механизмов, т. е. волевое усилие направлено на работу с нежелательным симптомом, подавляет его. |